Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

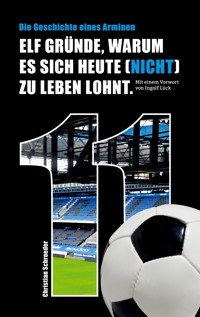

Arminia Bielefeld ist im Juni 2023 aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen - in der Saison stellten die elf Spieler, die auf dem Platz kickten, wirklich meistens elf Gründe dar, nicht zu leben. Autor Christian Schroeder geht in seinem Buch deshalb unter anderem der Frage nach, ob man sich Arminia abgewöhnen kann. Die Antwort ist ganz klar: nein. Schroeder spricht Fans - auch anderer Vereine - aus der Seele, wenn er ergründet, warum er diesen Verein liebt - und dies bis zum Lebensende tun wird. Er erklärt einem fußballunbedarftem Mädchen in Abschnitten die Tiefen seiner Fanseele. Und am Ende versteht die Zuhörerin ihn zumindest ein bisschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Mutter 1934-2022

Inhalt

Vorwort von Ingolf Lück

Die Geschichte eines Arminen

Wie alles begann – Ein heißer Sommer und Panini-Bilder

Was ist das Besondere an Arminia?

Mein erster Untergang

Ich, der Exot

Der zweite Arminia-Schub

Stefan Stricker

Sind Arminia-Fans glücklich?

Schönste Zeit

Heimniederlage

Matthes

Wovon träumen Arminia-Fans?

Können Arminia-Fans eigentlich weinen?

Sind Arminia-Fans abergläubisch?

Danksagungen

Vorwort von Ingolf Lück

In deinen Verein wirst du reingeboren – und da wirst du auch wieder rausgestorben. Is’ so!

Diese schlichte Wahrheit wird in den Geschichtsbüchern des Vereins immer gern meiner Wenigkeit zugeschrieben, in Wirklichkeit aber stammt sie von einem ehemaligen Stieghorster Tresennachbarn just nach dem 1:11 gegen den BVB … den Namen des Kollegen hab ich verdrängt … das Spiel nicht, denn es gehört zur Geschichte meines Vereins.

Ich bin eben nicht in München-Schwabing, der Anfield Road oder im Barri Gòtic in Barcelona zur Welt gekommen, sondern ich komm von Sieker-Mitte wech. Malermeister und Torwartlegende Gerd Siese wohnte bei uns vis à vis … weiße Bescheid.

Die Arminia stand quasi bei mir Pate, und Hilde Knef sang an meiner blauen Wiege »Von nun an ging’s bergab« Aber sowas von bergab und sowas von bergauf! Meine Fresse!

Nirgends liegen (für mich) Freud und Leid-zu-Tode-betrübt und himmelhochjauchzend so gnadenlos kuschelig beieinander wie in den zwei mal 45 Minuten plus Nachspielzeit. Ich habe Steuerberater fürchterlichste Flüche krakelen und zwei Meter große Maurer-Poliere schluchzend nach Mama wimmern hören … vor Glück!

Das Herzchen puckert eben da, wo du mit dem Oppa bei Regen auf der Stehtribüne gefroren hast, da wo ich meine erste – und natürlich beste – Stadionwurst gegessen habe, da habe ich mein erstes richtiges Herforder getrunken und zum ersten Mal einen Mann geküsst … gleich zweimal!

Das war am 12. März 1997 in den Minuten 11 und 29, nachdem Stefan Kuntz mit einem Doppelpack den Bayern die Lederhosen ausgezogen hat.

Ich kann mir keine Zahlen, Daten, Ergebnisse merken, aber ich habe hunderttausend Bilder im Kopf: Der 1:0 Endstand vom kleinen Uli Braun zu Hause gegen die Bayern, da war ich zwölf, die »Sportschau-Bilder« (Nachrichtenbilder) von Ewald Lienen in Bremen verletzt auf dem Rasen, da bezog ich meine Studentenbude in Berlin, die schreckliche Stille, wie ich mit den 26.514 Fans und nach der Relegation gegen die Lilien aus Darmstadt über die Stapenhorst zogen … und die Aufstiege! Hammer! Da hab ich mir auf der Alm immer ein klitzekleines Stück Rasen mit nach Hause genommen.

Ich lebe seit 35 Jahren mit meiner Familie in der EfffCeee-Stadt Köln, spreche mittlerweile sogar die Sprache recht flüssig, und ja, ich gestehe, ich kenne viele Bayern-Spieler persönlich; einfach, weil man die so oft im Fernseh’n trifft, und alle haben auch immer ein nettes Wort für mich:

»Bielefeld gibt Kilometergeld« (Paule Breitner)

Aber einen Zweitverein? Niemals!

Denn wenn unser Stefan Ortega die Pille unten aus dem linken Eck fischt und Fabi Kloß nach einer Hartel-Flanke an allen vorbei das Ding am zweiten Pfosten in die Maschen drischt, dann ist das besser als Sex!

(Diese aktuellen Namen können wir natürlich auch gern durch Namen aus der Traditionself ersetzen, etwa so: Und wenn ich nachts träume, wie Uli Stein die Pille … König Artur … Norbert Eilenfeldt)

Aber erzählt das bitte nicht meiner Frau, sonst lässt die mich Samstach nicht mehr auf’em Platz.

Is’ so!

Ein Satz, der übrig ist:

Arminia ist wie alt werden … nix für Feiglinge!

Die Geschichte eines Arminen

Auf die Frage habe ich gewartet. Sie musste ja irgendwann kommen. Sie wird mir oft gestellt, so oft wie »Kannst du mir mal die Uhrzeit sagen?« oder »Was willst du trinken?« Mein Gegenüber, nennen wir sie Nina, verschränkt die Arme, lehnt sich zurück und sieht mich mit großen Augen erwartungsvoll an. »Warum ausgerechnet Arminia?« Eigentlich eine gute Frage. Bloß eine Antwort gibt es nicht. Früher habe ich manchmal erwidert, es liefen ja auch so viele hübsche Mädels herum, und in eines würde man sich dann verlieben. Sage ich heute nicht mehr. In diesem Fall bestimmt nicht. »Ist ziemlich kompliziert, willst du das wirklich alles wissen?« Beinahe nervös räkele ich mich auf meinem Stuhl hin und her. Unser Tisch im hintersten Winkel der Kneipe liegt im Halbdunkel. Sie hat eine volle Schachtel Zigaretten vor sich aufgebaut. Okay, ich sehe, dass ich bei ihr mit der Kurz-Version nicht durchkommen werde. »Was willst du trinken?«, frage ich.

Vielleicht hat mich gerade diese Situation und diese junge Frau, die da so wunderbar ehrlich an meiner Fan-Biografie interessiert war und jedes Detail mit ihrem sonderbaren Blick aus mir herauszulocken schien, endgültig dazu gebracht, die Geschichte meiner Fan-Karriere zu skizzieren. Denn die Fragen häuften sich. Und natürlich werde ich auch heute noch oft gefragt: »Wieso bist du als Rheinländer denn Arminia Bielefeld-Fan?« Nein, ich bin dort nicht geboren. Auch meine Eltern und Großeltern nicht. Ich habe nie in Bielefeld gewohnt und auch nie dort in der Nähe. Ich kannte weder die Oberbürgermeisterin persönlich noch war ich je in ein ostwestfälisches Mädel verliebt – das war es alles nicht.

Ich habe als Kind auch keine Arminia-Fans gekannt. Keiner hat mich dazu genötigt, Arminia-Fan zu werden. Und Fußball allgemein war bei uns zu Hause auch nie ein großes Thema. Bielefeld war für mich als Kind genauso weit von meinem Heimatort entfernt wie beispielsweise Stuttgart oder Bremen. Die Stadt war mir also auch aus irgendwelchen anderen, fußballfremden Gründen nicht vertraut. Ich hatte als Kind zur ostwestfälischen Metropole eine Beziehung wie zu Hildesheim, Neckarsulm oder Harzer Kräuterlikör: nämlich keine. Und immer dann, wenn ich wie in diesem Moment alle gegen eine Empathie sprechenden Gründe aufliste und mir vor Augen halte, dann erscheinen die Fragen gar nicht so weit hergeholt. Ich verstehe die Verwunderung meiner Mitmenschen: warum ausgerechnet Bielefeld?

Es ist eine Liebesgeschichte, eine tragische, eine komische, voll Schmerz und Freude und tiefem Glück. Es ist eine Liebesgeschichte mit allen Hochs und Tiefs, mit allem, was eben zu einer Liebe gehört: Faszination, Erregung, Enttäuschung, Versöhnung, Fluch und Segen, Himmel und Hölle, aber nicht zuletzt: bedingungslose Treue. »Liebesgeschichten gefallen mir«, sagt Nina, und ihr Blick ist noch immer unbeirrt. »Liebesgeschichten sind Gefühle pur, davon kann ich nicht genug kriegen.« Auweia, weiß sie, auf was sie sich einlässt? Ob Nina verstehen wird, dass es mit dem Fußball genauso ist, dass man davon nicht genug bekommen kann, dass auch Fußball Gefühle pur bedeutet? Gefühle, die rauf und runter gehen, explodieren, lähmen und töten können, die so vielfältig sind, dass alle Lexika dieser Welt nicht ausreichen, sie zu beschreiben. Wer schreiben kann, hat einmal ein Bekannter gesagt, wer schreiben kann und den Fußball liebt, wer also das Seelen- und Gefühlsleben eines Fans aus eigener Erfahrung her kennt – der muss das aufschreiben! »Denn wer sonst kann auch nur ungefähr ausdrücken, was wir fühlen?«, hat dieser Freund dann noch gefragt. Und mich damit ermutigt, meine eigene Geschichte aufzuschreiben. »Es ist eine lange Liebesgeschichte, und wir müssen weit zurückblättern«, gebe ich mich geschlagen. Sie lächelt: »Also, wie wird man Arminia-Fan?«. Ich fange zu erzählen an.

Wie alles begann – Ein heißer Sommer und Panini-Bilder

Es klingt ein bisschen wie die Geschichte von der ersten Gitarre, den leuchtenden Kinderaugen beim Anblick des funkelnden Drei-Gang-Fahrrades unterm Weihnachtsbaum oder wie romantische Erzählungen aus der Vorkriegszeit nach dem Motto »Für’n Groschen Brause«. Doch es stimmt wirklich: Panini-Bilder haben einen direkten Zusammenhang mit der Karriere eines Fußball-Fans. Wenn in den Autobiografien und Geschichten von Fußball-Anhängern immer und immer wieder Erlebnisse mit Einklebebildern und –alben zu lesen sind, dann hat sich der Erzähler das sicher nicht ausgedacht. Panini-Bildchen, Auslöser erster Symptome einer beginnenden Fußball-Liebe, papiernes Objekt kindlicher Begierde – das ist keine kitschige Übertreibung. Nein, neiiin, es stimmt! Fußball ist kitschig, manchmal mehr als es einem Fan lieb ist, und wenn ich an den Sommer 1982 zurückdenke, dann weiß ich, dass es für einen Menschen wichtig ist, sich an einige kitschige Momente gern zu erinnern. Es war Weltmeisterschaft in Spanien, und wie ich das Panini-Album der Saison 81/82 in die Hände bekommen hatte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls merkte ich erst, dass dieses Einklebealbum gar nicht mehr aktuell war, als mich die Sammelleidenschaft schon hoffnungslos gepackt hatte. Das war mir und meinem Bruder Jolle auch egal. Wir hatten etwas entdeckt, was uns fesselte. Ich war zwölf, besuchte das Gymnasium in Mettmann-Metzkausen und war wie mein zwei Jahre jüngerer Bruder in Sachen Fußball absolut nicht vorbelastet. Es war 1982, der Sommer 1982, als mein Fußball-Herz zu schlagen begann.

Jenes Album existiert immer noch, ich habe es irgendwann wieder aus einem riesigen Stapel Stadionzeitungen, „Kicker-Heften“ und anderen Fußballblättchen herausgezogen: ein völlig zerfetztes, nur noch halb vollständiges Heft, »Panini Fußball 82« steht oben auf der Umschlagseite, und darunter läuft der junge Karl-Heinz Rummenigge dem HSV-Kicker Ditmar Jakobs davon. Halb abgelöst pappt daneben ein Aufkleber mit dem Wappen von FSV Frankfurt, hab keinen blassen Schimmer, was das da soll. Das Heft beginnt mit drei wichtigen Symbolen: dem eingeklebten Wappen des Deutschen Fußball Bundes (DFB), der Salatschüssel und dem DFB-Pokal. Gleich danach folgt die Arminia-Doppelseite. Auch heute noch vertraute Gesichter wie Wolfgang Kneib, Helmut Schröder und Karl-Heinz Geils schauen mir entgegen, genauso wie die längst vergessenen DSC-Kicker Jens Steffensen, Bernd Krumbein oder Eduard Angele. Waren diese Bilder meine erste bewusste Begegnung mit Arminia Bielefeld? Ich kann nicht mehr sagen, ob ich den Verein vorher schon einmal registriert hatte. Ich wüsste es so gern: Wie und wann trat Arminia in mein Leben? Wann begegneten wir uns zum ersten Mal? Ich werde es nie erfahren.

Während jener Panini-Zeit war Arminia zumindest für mich ein Club wie alle anderen, wie Eintracht Braunschweig, Darmstadt 98 oder Bayern München. Nur Fortuna war etwas anderes. Fortuna Düsseldorf war ja bestens bekannt, das war für mich kein abstrakter Verein, sondern eine bekannte Größe. Im nahen Rheinstadion war ich ja schon einmal gewesen. (Übrigens, fällt mir jetzt auf, dass sogar zwei Drittel des Panini-Albums fehlen und Arminia eine der ganz wenigen noch vollständigen Mannschaften ist. Ein Glück.)

Kitsch deshalb, weil es sich bestimmt albern anhört, wenn ich heute sage: Es war ein wunderbares Stück Kindheit, diese Zeremonie des Tütenaufreißens, und dann das »Hurra!«, wenn ein noch fehlender Spieler unter den vier Bildchen war oder enttäuschte Blicke beim fünften Bild von Gerd Strack (FC Köln) oder Lothar Huber, dem Dortmunder Riesenbaby. Wolfgang Pohl vom DSC, glaube ich, war auch so ein Doppelbild-Kandidat. Aber noch mal: Es war eine tolle Zeit mit den Fußball-Bildern, obwohl wir Kinder zu den Vereinen keinen Bezug hatten, sondern höchstens zur Nationalelf, die – bekanntlich erfolglos – in Spanien Weltmeister werden wollte. Eigentlich war ich bis dahin ein Kind wie fast alle hier in der Gegend, fußball-ideologisch gesehen: Man kannte die Spieler der Nationalmannschaft, logo, sympathisierte mit Kalle Rummenigge und dem kleinen, krummbeinigen Dribbler Pierre Littbarski und kannte ansonsten höchstens drei, vier Spieler von F 95. Und Panini-Bilder zu sammeln, wie anfangs schon erwähnt, war auch nichts Außergewöhnliches, absolut nicht.

Bei der Stelle mit dem Tütchen-Aufreißen, habe ich gesehen, hat Nina kurz gelacht. Jetzt schaut sie wieder fragend und kein bisschen klüger als am Anfang. »Und? Warum bist du nicht beim Gewöhnlichen geblieben? Wann haben die exotischen Biografie-Anteile eingesetzt?« Wenig später. Aber das mit den Panini-Bildern wollte ich vorher geklärt haben. Nicht um mich mit dem schräg schreibenden Popliteraten Nick Hornby zu messen, beileibe nein, aber um zumindest die Basis erklärt zu haben. Dass die Leidenschaft für die Einklebebilder direkt etwas mit der für den Club in Ostwestfalen zu tun hat, ist wenig wahrscheinlich. Ich weiß es aber wirklich selbst nicht genau. Deswegen lasse ich jetzt auch noch keine Zwischenfragen zu. Nina sieht jetzt so aus, als würde sie ganz viel auf einmal wissen wollen. Ich erzähle erst einmal weiter:

Der heiße Sommer ging, der Herbst kam und mit ihm die neue Bundesliga-Saison. Alltag nach der WM für die Fußball-Fans hierzulande, aber ich war ja noch keiner von ihnen. Ein neues Schuljahr hatte begonnen, und in der Klasse erzählte man sich viel von Fortuna. Mettmann, muss man für die Ortsunkundigen erklären, liegt keine 20 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt, etwa genauso weit wie Wuppertal, doch überwiegen in dem 40.000 Einwohner-Städtchen klar die Fortuna-Anhänger. (Mithalten können hier – wie überall in Deutschland – nur die Bayern-Fans und – das gilt wahrscheinlich für ganz Nordrhein-Westfahlen – die Anhänger von S04. Auch die Mannschaft mit dem grün-schwarzen Vereinslogo von der anderen Rheinseite spielt in der Region ine Rolle, ich möchte sie aber so selten wie möglich erwähnen.).

Es war an einem Samstag – und hier beginnt die Kurzversion meiner Geschichte, wie ich DSC-Fan wurde – , und Fortuna hatte ein Heimspiel. Vergessen habe ich längst, gegen wen die Fortuna spielte, ich und mein Bruder wollten uns das Spiel auf jeden Fall in der »Sportschau« anschauen. Deswegen kehrten wir frühzeitig von einer Herbstwanderung zurück ins Elternhaus. Um es noch einmal klar auszudrücken: Es waren kein innerer Zwang, der mich nach Hause trieb, kein bisschen Erregung, keine zitternden Finger beim Einschalten des Fernsehers. Wir wollten uns das Match nur deshalb anschauen, weil es wohl ein bedeutenderes gewesen war und viele Freunde vorher davon gesprochen hatten.

Doch dann kam es alles ganz anders. Nicht Fortuna, sondern Arminia wurde gezeigt. Der DSC zu Hause gegen Bayern München. Die Münchner Kicker waren selbst mir Fußball-Laien als übermächtig bekannt – mit den Weltmeistern Paul Breitner und Uli Hoeneß und weiteren bekannten Leistungsträgern, und so fand ich wohl Gefallen daran, wie sich die »kleinen« DSC-Spieler gegen den großen Gegner auflehnten. Patsch, eine Ohrfeige, noch eine, Bayern hatte zweimal getroffen, doch Arminia, die mir bis dahin unbekannte, schlug zurück: 1:2 durch Pagelsdorf und 2:2 durch Schröder (den ich ja schon von den Sammelbildchen her kannte). Dann kamen Augenthaler und Rummenigge und machten die 2:4-Heimniederlage perfekt. Arminia hatte verloren, doch ich erinnere mich daran, wie ich dieses Ergebnis mit Respekt registrierte, Respekt für das Aufbäumen und das Dagegenhalten, Respekt für den Außenseiter. Dass man sich für eine 2:4-Niederlage im harten Bundesliga-Geschäft nichts kaufen kann, das wusste ich damals noch nicht. Ich betrachtete dieses Ergebnis als einen Erfolg für Arminia. Und wenn ich heute, 40 Jahre später, an diese »Sportschau-Sendung« zurückdenke, dann glaube ich, dass ich an diesem Abend Arminia-Fan wurde. Ja, so war es wohl.

Zumindest die Weichen waren gestellt. Vier Spieltage später schaltete ich wieder die »Sportschau« an. Arminia spielte gegen Hertha und gewann mit 2:1. Und da war es zum ersten Mal, das Gefühl der Sympathie, das man wohl im Zusammenhang mit Fußball wohl am besten als »mitfiebern« bezeichnet. Genau das empfand ich vor dem Fernseher, eine mir bis dahin völlig unbekannte Empfindung. Lienens Ausgleich, Hupes Siegtreffer – die Leidenschaft hatte mich rasend schnell gepackt. Arminia Bielefeld, ich sprach diese Worte noch einmal langsam vor mich her, Ar-mi-ni-a Bie-le-feld. Was hab’ ich damit zu tun? Wo liegt Bielefeld überhaupt. Ach ja, in der Nähe von Minden, wo die Patentante wohnt. War Arminia schon ’mal Meister? Warum spielt von denen keiner in der Nationalmannschaft mit? Arminia Bielefeld. Ich war 13 Jahre alt und zum ersten Mal richtig verliebt. Arminia, ein komischer Name. Wie gut, dass die doch noch gewonnen haben gegen Hertha. Gegen wen spielt Arminia eigentlich nächste Woche? Wieder gegen Hertha?

Ob ich Nina auch vom elften Spieltag jener Saison erzählen soll, dem 6. November 1982? Ein rabenschwarzer Samstag für Arminia, so schwarz, dass er heute noch einen dunklen Schatten auf die Vereinsgeschichte wirft: die 1:11-Niederlage in Dortmund. Ein echter Arminia-Fan erinnert sich auch heute, über 39 Jahre später, immer noch nicht gerne an diesen Tag – obwohl er, ganz unbestritten, zur Vereinshistorie gehört. Als dem armen Olli Isoaho damals die Bälle nur so um die Ohren klatschten, da fiel ich zum allerersten Mal in jenen grausamen Fußball-Abgrund hinein, der Frust, Trauer und ohnmächtige Wut bedeutet. Ich war gerade einmal vier Wochen lang Fußball-Fan, und dann solch ein brutaler Schlag, ein Schlag, der in dieser Intensität beinahe jedem Anhänger einer deutschen Erst- oder Zweitliga-Mannschaft erspart geblieben ist.

Mettmann, meine Heimatstadt, ist ein spezieller Ort. Das sagen nicht nur viele Leute von außerhalb, die häufig hierher kommen (müssen), das sagen auch eine Menge Einheimischer. Wenn man wie ich bereits über 50 Jahre in dieser Stadt wohnt, dann kommt man trotz einer durchaus patriotischen Gesinnung nicht völlig umhin, einige Spleens und Spinnereien der Hiesigen zu bestätigen. Einer, der aus Nürnberg hierhin gezogen ist, hat einmal gesagt, Mettmann sei »eine Kleinstadt, die krampfhaft versucht, eine Großstadt zu sein«. Lob, Tadel, vernichtendes Urteil? Ich weiß es nicht. Genau zwischen Wuppertal und Düsseldorf liegt unser Städtchen, die natürliche Grenze gen Westen hin ist die Autobahn A3, zwischen Wuppertal und uns gibt’s keine Grenze, braucht es auch gar nicht zu geben: Da gehören wir sowieso nicht hin!

Die Mettmanner sind nach Düsseldorf orientiert, das betrifft den Arbeits- wie den Freizeit-Bereich und gilt auch für den Fußball. Die Fortuna-Fans dominieren, trotz zahlenmäßig nicht ganz unerheblicher Bayern-, BVB-, Schalke- oder Gladbach-Fraktionen. Als Arminia-Anhänger ist man hier ein absoluter Exot. Ich glaube, vor mir hat’s in Mettmann nie einen DSC-Fan gegeben. Dementsprechend groß war das Hallo und das Stirnrunzeln an der Schule, als ich mich bald nach meiner »Fußball-Infizierung« outete und zum Arminiatum bekannte: »Schroeder ein Arminia-, ein Fußball-Fan? Der kann doch mit dem Ball gar nicht umgehen, hat nie mitdiskutiert, gefachsimpelt in den Pausen, wenn wir den Spieltag besprochen haben.« Doch die Schmierereien auf Schulheften und Federmappe sprachen eine deutliche Sprache. Sie zeigten unmissverständlich, dass der schmächtige Achtklässler plötzlich etwas gefunden hatte, wozu er sich hundertprozentig bekannte: Seht her, ich bin Arminia-Fan, und da kann mir keiner reinreden!

Und wie ich jetzt mitreden konnte, wenn’s um das Bundesliga-Geschehen ging. Ein Sprung ins kalte Wasser, von null auf hundert: Aus dem Nichts war eine immense Leidenschaft entstanden, eine echte Liebe, mehr als jugendliche Verliebtheit. Es war mehr: Arminia war Identifikationsfigur und wurde schnell, vielleicht zu schnell zum Lebensmittelpunkt. Zumindest nahm die Entwicklung von zurückhaltender Unscheinbarkeit hin zum Exoten einen unnatürlich schnellen Verlauf. In den Augen der anderen war ich nicht plötzlich irgendein Fußball-Fan, sondern ein ganz besonderer, ein herausstechender; und jede Exotik zieht die Blicke der Umwelt in besonderer Weise auf sich. Das beobachte ich heute wie damals. Auf jeden Fall war ich nicht nur in der Klasse, sondern schnell auch an der ganzen Schule als Arminia-Fan bekannt, im Freundeskreis sowieso.

Für mich als 13-Jährigen genügte es damals, Arminia-Fahnen auf alle erdenklichen Unterlagen zu malen, meinen DSC verbal zu verteidigen, wenn irgendwo schlecht über ihn gesprochen wurde und am Montag mit sichtlich guter oder aber betrübter Laune in der Schule zu erscheinen – das reichte damals aus, um als echter Fußball-Anhänger und zudem noch als Fan-Unikat zu gelten. Keine Frage, ich war echter Fan, grinste triumphierend, wenn die Bundesliga-Ergebnisse besprochen wurden oder bot Angriffsflächen für Hohn und Spott. Wie heute eigentlich, die Gefühle gingen rauf und runter, schon damals. Und der kleine Gymnasiast hatte wenig, um sich vom Fußballgeschehen abzulenken, keinen Alkohol, keine Trost spendenden Freundinnen. Davon aber später mehr. Momente großen Glücks und Stunden tiefer Verzweiflung, die in diese Zeit fallen, sind heute immer noch gegenwärtig, und blättere ich in Gedanken zurück, so wird das ein oder andere Spiel wieder wach.

»Keine Trost spendenden Freundinnen?«, wiederholt Nina mit absichtlich mitleidsvoll verstellter Stimme. »Du Armer, warum denn nicht?« Weil ich erst 13 war. Ich weiß, das ist keine befriedigende Erklärung, aber an dieser Stelle muss sie reichen. Wir reden hier ja über Fußball und nicht über Frauen. Oder doch? »Hat das eine nichts mit dem anderen zu tun?«, fragt sie. »War Arminia für dich nicht eine Art Ersatz-Freundin?« Quatsch! Aber ich selbst hab’ sie ja auf diese Idee gebracht, als ich gesagt habe, ich hätte mich in den Verein verliebt wie in ein umherlaufendes Mädchen. Nun verwechselt Nina da einiges. Verliebtheit ist nicht gleich Verliebtheit. Aber wie soll sie das wissen: Gerade habe ich ja noch davon berichtet, Arminia sei für mich anfangs ein Verein wie jeder andere gewesen. Ihr geht es ja nicht anders. Sie kennt Arminia jetzt gerade seit einer halben Stunde. Sie kann noch nicht abschätzen, was ein Verein wie Arminia für einen 13-Jährigen bedeuten kann, dass er sich von ihm »verführen« lässt. »Verführen.« Sie kichert. »Jetzt musst du mir aber wirklich genau erklären, was das Besondere an Arminia ist.« Ich will’s versuchen. Und fange am besten erst einmal ganz theoretisch an.

Was ist das Besondere an Arminia?

Die Sozialisation des Fußball-Fans geht genauso unbemerkt vor sich wie die Sozialisation eines Menschen allgemein. Das heißt: So wie ein Kind, ein Jugendlicher, ein Erwachsener nicht bewusst mitverfolgt, wie er Teil der Gesellschaft wird oder geworden ist, so merkt der Arminia-Fan nicht, wie schnell er sich an den rauen ostwestfälischen Wind, die Launen der Diva Arminia, das Auf und Ab gewöhnt hat. Dass der DSC keine Star-Truppe ist und auch 1983 nicht war – geschenkt! Auch jugendliche Verliebtheit, die ja bekanntlich blind machen kann, täuschte mich nicht darüber hinweg, dass ich mich als 13-Jähriger auch ans Verlieren gewöhnen musste. Wie gesagt: Der harte Kampf und das Wechselbad der Gefühle waren sehr schnell Bestandteile meines Lebens geworden, ohne bewusst gemerkt zu haben, wie genau diese Veränderung vor sich gegangen war. Ich war plötzlich Fußball-Fan, und damit basta! Und zwei Sachen hat der Arminia-Fan in null Komma nichts gelernt: sich ein dickes Fell gegen Niederlagen anzueignen sowie Siege überschwänglich und ausgiebig zu bejubeln.

Kein halbes Jahr Fußball-Fan, und schon konnte eine Niederlage mir ein ganzes Wochenende vermiesen. Und das ist jetzt nicht irgendwie dahergesagt, es war wirklich nicht mit zehn Minuten Grollen getan, und dann ging’s zur Tagesordnung über, nein! Ich erinnere mich an eine 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, die mir den kompletten Karneval 1983 versalzen hat. Am 5. Februar war es, die Rückrunde hatte einen Spieltag vorher mit einer 0:3-Schlappe in Braunschweig begonnen (an die ich mich aber heute gar nicht mehr so recht erinnern kann). Zwei Auswärtsspiele hintereinander, eine angespannte Situation für jeden Fan. Dieser 5. Februar war der Karnevalssamstag, und es begann so gut vor dem Radio: »Auweia, Pahl am Boden, Geils steht frei, Tor!« 1:0 für den DSC kurz nach der Halbzeitpause, ich hätte dem Radiomann um den Hals fallen können. Den Vorsprung fahren wir nach Hause, das 1:0 halten wir, diese schwachen Frankfurter lassen wir nicht mehr zum Zuge kommen! Das wird ein gutes Karnevalsfest, mit einem Auswärtssieg im Rücken.

Doch dann, wie so oft und anlässlich des aktuellen Bundesligageschehens bestens vertraut, ein Doppelschlag: Charly Körbel erzielte den Ausgleich, (Uwe) Müller eine Minute später das 2:1. Ich schaltete das Radio aus und erst wieder um 17.15 Uhr ein, eine aus meiner Sicht nervenschonende Taktik, die ich teilweise bis heute beibehalten habe. Am Abend dieses Tages, ich erinnere mich noch genau, saß ich teilnahmslos auf der Wohnzimmer-Couch, während Eltern, Geschwister und Bekannte zu Karnevalsmusik umhertanzten und Spaß hatten. Es lief die Schallplatte »Stimmung frei Haus«, die ich eigentlich liebte. Aber heute hasste ich diese Partymusik. Feiern, wie kann man an solch einem Tag nur feiern? Oh, ich Armer, ich hatte nichts weiter als diese eine einzige verdammte Arminia!

Siege waren in der Saison 82/83 zwar nicht unbedingt eine Seltenheit, stellten sich jedoch auch nicht so häufig ein, dass ich im ständigen Jubeltaumel den Überblick verlieren könnte, welcher Zweier den nun schon wieder das Arminen-Herz erwärmt hatte. Warum mir der 2:0-Sieg gegen den HSV in so guter Erinnerung geblieben ist und nicht das 1:0 gegen den BVB, der Ansatz einer Wiedergutmachung für das Hinrunden-Drama, oder der 5:1-Sieg gegen den KSC? Wahrscheinlich deshalb, weil der HSV damals die beste Mannschaft der Liga war und zudem noch amtierender Meister.

Wenn ich die Spiele nicht im alten Röhrenradio mitverfolgt hatte, war unser großer, dunkler Kellerraum Ort zitternder Erwartung und fiebriger Spannung. Hier stand der einzige Fernseher im Haus, ein Schwarz-Weiß-Gerät, das heute ähnlich antiquiert, ja, historisch anmutet wie die Sendung, die in diesem Fernseher samstags um punkt 18 Uhr über den Bildschirm flimmerte: die »Sportschau«. Arminia auf der heimischen Alm gegen die Hamburger, das war keines der Spiele, über die nicht ausführlich berichtet wurde und deren Ergebnisse der Zuschauer deshalb schon vor den drei ausgewählten Spiel-Zusammenschnitten erfahren durfte. Grausam war es bisweilen, das Warten, bis endlich, endlich das Arminia-Spiel gezeigt wurde, eine nicht enden wollende Nervenstrapaze für den 13-Jährigen, der sein Herz irgendwo in Ostwestfalen verloren hatte, obwohl er nie dort gewesen war.

Lauter und begeisterter hätte ich jedoch auch auf der mit 25.000 Zuschauern ausverkauften Alm nicht jubeln können. Zweieinhalb Stunden zeitversetzt flogen die Arme in die Luft, als Gregor Grillemeier den Ball an den damaligen HSV-Torwart Uli Stein vorbei ins Netz schoss. Das war ein Moment jugendlichen Glücks, und ich balle heute noch manchmal die Faust zur Siegespose, wenn ich an dieses Tor vor nunmehr 39 Jahren zurückdenke.

Der HSV spielte gut, Arminia jedoch besser. Diergardt, Hupe und Büscher ließen nichts anbrennen, erleichternde Momente im Fernsehsessel, wenn der junge DSC-Keeper den Ball wieder einmal unter Kontrolle gebracht und weit in die Hälfte der Hamburger abgeschlagen hatte. Zwar schwindet die Zeit einer Spielzusammenfassung vor dem Fernseher ganz anders als die reale Spiellänge, doch hat man es als Fan im Gespür, wenn der erlösende, jetzt gut eineinhalb Stunden zurückliegende Abpfiff näher rückt. Als unser damaliger Bomber Frank Pagelsdorf sich in der 87 Minute mit dem Ball aufmachte in Richtung HSV-Tor und zum 2:0 einlochte, war das Spiel gegessen, ein grandioser Sieg perfekt und mein Wochenende gerettet. Obwohl ich mir die Hand am groben Raufaserputz der Kellerdecke aufriss, als ich zum finalen Jubel aus dem Sessel emporschoss.

Zu denjenigen, die mich in Sachen Fußball entscheidend mitgeprägt haben, gehört ohne Zweifel mein damaliger Freund und Klassenkamerad Porky. Eigentlich hieß er Sven, aber da er immer schon ein bisschen fülliger war und zudem mit Nachnamen Pipjorke hieß, passte der Spitzname wunderbar. Das wusste auch Pork, und deswegen wehrte er sich auch nicht.

Pork war Werder-Fan. Gerade geworden. Vorher hatte sein Herz nämlich dem VfL Bochum gehört. Diese Leidenschaft war irgendwann mit elf oder zwölf Jahren zu Ende gegangen. Ich glaube, Pork kam eines Montagmorgens in die Schule und berichtete, er sei übers Wochenende Werder-Anhänger geworden. Mit dem Tintenkiller entfernte er das VfL-Wappen von seiner Federmappe und kritzelte ungeschickt das Werder-Logo auf die frei gewordene Stelle. So einfach ging das damals noch.

Unsere Freundschaft wurde bereichert durch eine intensive Fußball-Feindschaft; wo und wann immer es ging, machten wir uns gegenseitig die Vereine schlecht, lästerten, schimpften und beleidigten, was das Zeug hielt. Wir führten endlos lange Diskussionen, die niemals einen Konsens zum Ziel hatten, sondern immer nur polemisch waren. Wie sollen die Fans zwei verschiedener Mannschaften auch auf einen Nenner kommen, wenn sie über Fußball reden?

Der Dritte im Bunde, Axel, war Bayern-Fan und zog unsere gemeinsame Verachtung auf sich: Zu den Münchnern zu halten galt schon damals als ausgesprochen uncool. Die spannendsten Momente der Schulzeit waren jene direkt vor und nach dem Wochenende. Am Freitag gaben wir drei unsere Tipps für die Spiele ab, und am Montag besprachen wir den Spieltag ausgiebig, während der langweiligen Geschichtsstunde oder in der Pause auf dem Jungenklo.

Mit Pork ging ich auch manchmal ins Stadion. Er war es zwar nicht, der mich zum ersten Mal in die große Lohausener Betonschüssel begleitete, aber mit ihm wurden die Ausflüge ins Rheinstadion zur Regelmäßigkeit. Ich gewöhnte mich an den Fußball, an den echten Fußball. Pork, Axel und ich, wir waren Fußball-Fans, Experten, und als solche wurden wir auch von unseren Klassenkameraden durchaus auch gesehen.

Axel hasste ganz besonders Karl-Heinz Geils. Immerzu hackte er auf dem vollbärtigen Abwehr-As herum und ließ kein gutes Haar an dem »Treter«, wie er den Arminen nannte. Der Kicker konnte noch so gut gespielt haben am Wochenende, mein Klas