Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plankton Press

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

En 1937, la reportera noruega Gerda Grepp llega a Málaga acompañada del célebre escritor Arthur Koestler, en realidad, un espía al servicio de los sóviets. Encuentran una ciudad abandonada, donde el hambre se sacia con caracoles y naranjas. Tras una peligrosa incursión a Marbella en la que Koestler desaparece, Gerda vuelve a pie a Málaga, desde donde escribe sus crónicas de guerra antes de ser la última corresponsal en dejar la ciudad, ya a manos del Frente Nacional. Tras escapar y cubrir el frente norte, muy enferma de tuberculosis, vuelve a su país, donde muere. Tenía 33 años. Gerda Grepp creció en Oslo y trabajó como periodista política. Se involucró con el socialismo y la revolución hasta el punto de que, en 1936, dejó a sus hijos en Noruega y viajó a Barcelona para, inmediatamente después, cubrir el frente madrileño. Muy amiga de Aleksandra Kolontái, Otto Katz y Hans Kahle, fue amante de Louis Fischer. Esta es la vida de una mujer olvidada, cuya repercusión en la historia de España era hasta ahora desconocida. «Si gana el fascismo, vendrá una época infinitamente más oscura y larga». Gerda Grepp

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TÍTULO ORIGINALVed fronten. Gerda Grepp og den spanske borgerkrigen© 2018, Elisabeth Vislieen acuerdo con O!Books Literary AgencyPAX FORLAG A/S, OSLO 2016© PAX FORLAG 2016Libro editado con el apoyo de la fundación Fritt OrdLa escritora recibió financiación de la fundación Fritt Ord

Publicado porPlankton Press S.L.C/ Hernán Cortés 329679 Benahavis (Málaga)[email protected]

Primera edición en Plankton Press: marzo 2024

© de esta edición, 2024, Plankton Press S. L.© de la traducción, 2024, Sergio Daroca

ISBN digital: 978-84-19362-23-0

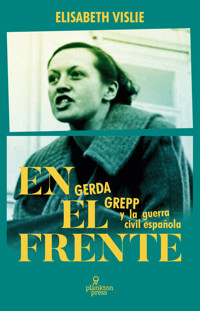

Fotografía de cubierta: del periódico Arbeider-Avisen, 1937 Diseño de cubierta: Ana Cordero LanzacMaquetación: Álvaro López

Tipografía: Sabon

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo sin autorización previa por escrito del titular de los derechos, salvo para uso personal y no comercial.

ELISABETH VISLIE

EN EL FRENTE

Gerda Grepp y la guerra civil española

Traducción de Sergio Daroca

Plankton Press2024

Índice

Prefacio por Enrique Benítez Palma

Gerda Grepp forma parte de la Historia de España

El origen: A Train to Spain

(Casi) un Goya para Gerda Grepp

Prólogo

El bien contra el mal

La República española

Más cerca del frente

La pequeña camarada

Kyrre y Rachel

Kristiania y Fjøsanger

La voz de la Revolución

Sobre las huellas de sus padres

Rachel Grepp y los derechos de las mujeres

El vals vienés del amor

Mario

Una profesión propia

Punto de inflexión

Viaje a Madrid

Periodista y activista

Bombas sobre Madrid

Los caminos insondables del amor

La guerra de Gerda

La Desbandá en Málaga

En busca de Arthur Koestler

Londres

A las órdenes de Stalin

Bombas sobre Bilbao

Hasta la vista

¡España para el pueblo!

Una maleta llena de sueños

Junto al mar

Querido Louis

La hora del destino

No tengo tiempo para morir

¿Qué fue de ellos?

Agradecimientos

Bibliografía

Prefaciopor Enrique Benítez Palma

Gerda Grepp forma parte de la Historia de España

Una joven, menuda y entusiasta periodista noruega, Gerda Grepp (1907-1940), es la protagonista de dos hechos significativos de la guerra civil española: fue la última periodista que abandonó Málaga y Bilbao, horas antes de la toma de ambas ciudades por las tropas franquistas en 1937.

La figura de Grepp era por completo desconocida hasta que Elisabeth Vislie la rescató en 2016. Quizá en su país natal su nombre tuviera cierta repercusión, o transcendencia, pero en España nada se sabía de ella, pese a las menciones de Arthur Koestler, tan vinculado a nuestra guerra, en sus memorias y en otros libros.

Una serie de felices coincidencias permitieron descubrir la publicación noruega del libro de Vislie y rescatar la historia de Gerda Grepp. La edición en castellano de este libro, oportuno y necesario, es la última etapa de un proceso que comenzó en 2016 y que ha tenido diversos hitos relevantes, que incluyen dos producciones audiovisuales finalistas de los Premios Goya del cine español.

El origen: A Train to Spain

En el otoño de 2016, una exposición titulada «Un tren hacia España» recorre nuestro país. Comienza en Málaga, en el campus universitario de El Ejido, y continua en Alcoi, Alicante, donde se volcó la ayuda escandinava a la España republicana, en el hospital sueco-noruego. Un breve, triste y terrible documental forma parte de la exposición: El voluntario, que narra la desgraciada historia del joven noruego Martin Schei, muerto en España en 1937, pocas semanas después de su llegada para combatir con la República, a la prometedora edad de diecinueve años.

Es difícil narrar la tristeza infinita que provoca este brevísimo documental, de apenas siete minutos de duración. Todo está ahí: los ideales de una generación perdida que acudió a España a defender las libertades y los derechos en los que creían. Miles de jóvenes de todo el mundo sintieron la llamada del deber y pusieron su vida en juego en un momento crítico de amenaza para la democracia. Un puñado de ellos llegó a España desde Noruega, donde una tradición sólida de valores progresistas y democráticos había favorecido el idealismo y la generosidad de sus elementos más valiosos.

Tirando del hilo de Martin Schei y de otros voluntarios noruegos, la magia de internet puso en mi mapa a Gerda Grepp. Cuando el libro de Elisabeth Vislie se publicó en Noruega, la promoción incluyó algunas fotos de la periodista en el frente de Málaga. Grepp había llegado a España trabajando para uno de los principales periódicos noruegos, pero también era fotógrafa (como Gerda Taro, mucho más conocida, o como Tina Modotti, que intervino en la Desbandá). Las desconocidas e inéditas fotos de Grepp en Alfarnate o en las calles de Málaga provocaron la compra inmediata del libro original y la traducción al castellano del capítulo dedicado a sus días en Málaga, de la mano de Belén Becerra, guía turística que hizo un trabajo formidable.

De repente, en 2017, las piezas encajaron. Gerda Grepp es la GG de la que habla Arthur Koestler en sus Memorias y en uno de sus libros más conocidos y emocionantes, Diálogo con la muerte. Un testamento español. Koestler, perro viejo, no da nombres para evitar identificar a sus compañeros de viaje y luchas clandestinas. No en vano, escribirá en estos libros que, al final de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad de la gente que ha conocido en su vida ha muerto, en el campo de batalla, bombardeada, fusilada o de otras muchas maneras crueles y terribles. Gerda es una de esas personas, fallecida en agosto de 1940, víctima de la debilidad producida por una tuberculosis que arrastraba desde pequeña. Apenas tenía 33 años cuando murió.

La presencia de Gerda Grepp en Málaga, recogida en diversas publicaciones de la prensa local, llamó la atención de un productor y director de cine malagueño, José Antonio Hergueta, que vio en esta historia de los últimos días de la Málaga republicana el contrapunto a los testimonios de los primeros días de la guerra civil en la ciudad. Si Gamel Woolsey, que residía con Gerald Brenan en una bonita finca en Churriana, cerca de la capital, retrató esos primeros días en su libro Málaga en llamas, Grepp y Koestler fueron quienes vivieron los días finales en primera persona, los momentos de la Desbandá provocada por las feroces arengas del general Queipo de Llano. Koestler decidió quedarse en la ciudad —tras ayudar a poner a salvo a su compañera, rumbo a Almería—, en la residencia del británico sir Peter Chalmers Mitchell, para probar al mundo la participación activa de las tropas italianas enviadas por Mussolini en apoyo del golpe de Estado.

(Casi) un Goya para Gerda Grepp

Este contrapunto permitió la producción del cortometraje documental Paraíso en llamas, finalista de los Premios Goya en su categoría en 2021, y del largometraje documental Caleta Palace, finalista en la edición de 2024. Hergueta, en una entrevista, manifestó que lo que más le había gustado de Gerda Grepp era su «mirada limpia» sobre la guerra civil española, una mirada llena de idealismo, juventud y deseos de justicia.

La publicación en España de este libro aporta un nuevo e importante testimonio a los ya conocidos y celebrados, además de resolver una pequeña injusticia. Otro libro noruego, Verano español, de Nordahl Grieg, se editó en 2017 gracias a una campaña de microdonaciones y, a pesar de las conocidas fotos en Madrid que retratan a unos Nordahl y Gerda jóvenes y radiantes en los últimos meses de 1936, no hay la más mínima mención a Grepp en estas memorias. Grieg falleció en diciembre de 1943, a bordo de un avión británico en misión de guerra. Es una verdadera incógnita este olvido del escritor y héroe noruego.

Gerda Grepp no fue la única periodista noruega en la guerra civil española, como veremos al leer este libro: Lisa Lindbaek estuvo incrustada, como se dice ahora, en el Batallón Thaelman, para escribir su historia. Otro libro importante que permanece inédito en castellano. Ojalá que el paso adelante que supone la publicación de En el frente ponga en el mapa y facilite la traducción y publicación en España de esos testimonios olvidados que ayudarían a conocer mejor episodios tan interesantes como los que protagonizó Gerda Grepp en España. Hoy, la deuda que seguimos teniendo con quienes vinieron a jugarse la vida por nuestra libertad es un poco menor gracias a Elisabeth Vislie y a su editorial española.

Prólogo

Gerda Grepp fue la primera mujer noruega corresponsal de guerra, pero no llegó a dejar una huella profunda en la sociedad de su país. Tras encontrarse en el centro del ambiente legendario de escritores, periodistas y artistas que transmitían el sufrimiento de la guerra civil española al resto del mundo, desapareció de la vida pública y de los libros de historia. Su vida acabó demasiado pronto. Murió a los treinta y tres años de edad, en 1940, cuando aún tenía mucho que ofrecer. Su historia merece ser recordada como ejemplo de un tiempo en el que los periodistas iban a la guerra como actores ideológicos, a luchar contra una nueva guerra mundial que, en cualquier caso, no consiguieron impedir.

Gerda Grepp fue la primera periodista escandinava que viajó como corresponsal a la Guerra Civil en 1936, y se jugó la vida muchas veces para contar las atrocidades que sucedían. En su trabajo como corresponsal para el Arbeiderbladet y otros periódicos escandinavos, y luego para una agencia de noticias internacional, la suya fue una voz clara en las columnas, también políticamente. Estaba entre los que temían al fascismo y los que desde el principio vieron el peligro del crecimiento del nazismo. Tenía también, viniendo de una familia que destacaba en el movimiento obrero noruego, la confianza de la época en el comunismo. Fue amiga y colega de la conocida reportera Lise Lindbæk, que también estuvo en la Guerra Civil. Ambas fueron periodistas audaces que abrieron camino.

La vida de Gerda Grepp estuvo siempre, desde su nacimiento y de uno u otro modo, en el centro de los acontecimientos. Como hija de dos conocidos líderes revolucionarios, Kyrre y Rachel Grepp, creció en un entorno intelectual en el mismo centro del movimiento obrero de Oslo. Desde la cuna, formó parte de una comunidad que extendió un horizonte de grandeza sobre su vida, una creencia inquebrantable en que el socialismo puede mejorar la vida en la Tierra. Esta fe vertebró la vida de Gerda Grepp y la de los que confiaron en ella. La escritora y activista feminista, embajadora rusa y revolucionaria Aleksandra Kolontái fue una de las primeras en ver en ella una urgencia viajera y un sentido de la justicia inexorables, y contribuyó a la idea que persiguió a Gerda toda la vida: la creencia de haber recibido lo que llamaba un peculiar vuggegave, o regalo de cuna, algo por lo que luchar.

Gerda Grepp ha sido olvidada hoy, pero fue mencionada en varios libros, tanto en el periodo de entreguerras como más tarde. En estos libros se la elogia por su audacia, pero nunca hubo mayor interés por explorar o describir su valentía en una época tan importante para la historia de Noruega y el resto de Europa. Todos creen que la osadía de Gerda como reportera de guerra se debe a que sabía que pronto moriría de tuberculosis. ¿Fue así? ¿No es la etiqueta de condenada a muerte, para una mujer tan valiente y comprometida como ella, una simple e injusta forma de verla? Yo personalmente no tengo ninguna duda alguna al respecto.

Descubrí seriamente a Gerda Grepp al leer Tusen Dager, de Jo Stein Moen y Rolf Sæther, un relato profundo y esclarecedor sobre Noruega, la guerra civil española y los jóvenes noruegos que sirvieron en las Brigadas Internacionales para luchar contra lo que consideraban el mismo mal: el fascismo. Anteriormente, había leído sobre ella en el importante libro Kvinner i norsk presse gjennom 150 år, de la periodista del Aftenposten, Reidun Kvaale, en el que se habla de Gerda Grepp, su madre Rachel y Lise Lindbæk.

Gracias a su hija Sasha, he conocido de forma íntima a Gerda Grepp a través de una interesantísima colección de cartas.

Adentrarme en su mundo me hizo descubrir otros muchos mundos. Gerda recibió y escribió muchas cartas a lo largo de su vida, y guardó copias de estas últimas. La mayor parte de la colección es correspondencia entre ella y su madre, Rachel. Se escribían a menudo cartas que revelan una relación muy cercana entre madre e hija. Rachel nunca le falló a Gerda, la siguió y la apoyó a lo largo de su corta y aventurera vida, y estuvo a su lado en sus últimos días.

Siempre me ha interesado España y conozco el país desde hace muchos años. Viví allí unos años desde finales de 1960 y vi el sufrimiento que el dictador Franco había infligido a sus compatriotas, a los que se habían aliado con la República, a los que habían perdido la guerra. La sangrienta contienda de la que informaron Gerda Grepp y Lise Lindbæk terminó en 1939 con la victoria del brutal régimen del general Franco. Los perdedores tuvieron que vivir treinta y seis años de traumas como ciudadanos de segunda, muchos en una intrincada red de dificultades y obstáculos, como sucede en cualquier Estado en el que la gente no es libre. Lo que vi en España despertó en mí un fuerte interés por la Guerra Civil, pero también por las causas subyacentes y lo que ocurrió en aquellos años dramáticos y dolorosos. Como periodista y con el español en mi currículo, escribir la historia de nuestra primera corresponsal de guerra en España fue una tarea a la que simplemente no pude resistirme.

La historia de Gerda Grepp es historia de la prensa, es historia de España y es historia de las mujeres. Es el relato de una joven periodista, madre de dos hijos, que con todo su bagaje ideológico eligió adentrarse en una guerra cruda y violenta, porque —como tantos otros en aquel momento— creyó con todas sus fuerzas que la marcha del fascismo en Europa podía detenerse antes de que este extendiera aún más la guerra.

Gerda Grepp no aceptaba soluciones a medias y era impaciente. Profesaba plenamente su fe en el socialismo en un tiempo en que la polarizada Europa estaba al borde de una nueva catástrofe. Su fuerza motriz debe entenderse en el contexto de las contradicciones ideológicas de la época. Viajó allí donde los frentes se endurecían, a las trincheras de la guerra española. Iba a informar, costara lo que costase. Aunque tenía tuberculosis y solo un pulmón, aunque dejó a dos pequeños en casa, en Noruega, no se dejó amedrentar. Estaba enferma en un tiempo en el que no había medicinas, pero la tuberculosis tampoco era una condena unívoca a una muerte rápida, ni siquiera entonces. Muchos podían tener una vida larga y, a veces, incluso una completamente normal. Gerda Grepp creía en la vida.

«¡Una mujer con pantalones largos! Algo tan extraño que ni la milicia de las montañas de Málaga lo había visto nunca», escribió Gerda Grepp en febrero de 1937. [Desconocido/Arbark].

El bien contra el mal

Gerda Grepp estaba de pie junto a un muro de piedras rugosas, observando la tierra cubierta con la sangre de trece hombres, trece enemigos del pueblo. Hombres a los que acababan de alinear contra ese muro. Era un muro de ejecución en masa de una especie de piedra rojiza. Quizá dejó correr sus dedos sobre la superficie áspera, tocando los agujeros. Había muchos. Miró a su alrededor, a la fortaleza que la rodeaba. Era ahí donde se fusilaba a los traidores de la República cada mañana a las cinco. Un letrero perforado por las balas rezaba el mensaje silencioso de que se hacía justicia.[1] Por primera vez vio con sus propios ojos lo que la guerra y la revolución implican. Estaba en shock, no solo por los muertos, sino también por los vivos: «Vi los calabozos, madre. Profundos bajo tierra y completamente oscuros. Los prisioneros estaban encerrados en agujeros donde no podían tumbarse y el agua les llegaba por la cintura. Vale la pena resaltar que esto no es la Edad Media, ¡sino el mismo 19 de julio de este año! Ese día encontraron a cuatro hombres, todavía vivos, sepultados ahí dentro, porque la idea era que pasaran ahí el resto de sus vidas. Los cuatro eran anarquistas, ahora están luchando en el frente».[2]

La antigua fortaleza de Montjuïc se elevaba inaccesible sobre la «montaña judía» que domina la ciudad mediterránea de Barcelona. Era una colina verde y exuberante con esbeltos cipreses, árboles con flores lilas y amarillas y pinos verde oscuro retrepados en la ladera. Al norte, poderosas montañas grisáceas y azuladas a lo lejos. Abajo, el Mediterráneo turquesa brillando al sol y el puerto en el que la gran estatua de Cristóbal Colón capturaba las miradas.

Era el 11 de octubre de 1936. En su primer encargo como corresponsal de guerra, invitaron a Gerda a visitar la fortaleza. Fue la primera periodista escandinava en pisar España tras el alzamiento del 17 de julio, planeado como un golpe de Estado que rápidamente escaló en una guerra civil ante la resistencia del Gobierno republicano elegido en las urnas, apoyado entre otros por voluntarios de toda Europa y partes del mundo occidental. Iba a cubrir el conflicto para el Arbeiderbladet y para las ediciones sueca y danesa del Social-Demokraten.

Barcelona era una de las ciudades que habían resistido cuando los generales derechistas se alzaron contra el Gobierno legítimo de la liberal República de España. La fortaleza había sido escenario de torturas, ejecuciones y asesinatos en sucesivos regímenes, y ahora estaba en manos de la alianza de izquierdas, que gobernaba la ciudad desde que se sofocó el alzamiento. Sintió náuseas por lo que vio, el muro de las ejecuciones, la sangre, los agujeros de bala y los prisioneros, pero no tenía más remedio que continuar la visita con sus escoltas. De la fortaleza la llevaron al tribunal revolucionario, abajo, junto al puerto. Las nuevas autoridades de la ciudad habían formado un tribunal popular en un barco. Eran sobre todo anarquistas, pero también socialistas y comunistas que dirigían la ciudad junto a las poderosas organizaciones de la CNT, el sindicato anarquista y la UGT, que formaba parte del movimiento socialista. Gerda presenció el juicio de tres jóvenes oficiales que habían disparado sobre las masas de trabajadores durante el levantamiento militar de julio y habían sido condenados a muerte por ello. Les ejecutarían a las cinco de la mañana del día siguiente en el muro que había visitado poco antes. Vio el pánico y la duda en sus ojos y, de nuevo, le sacudió la náusea.[3] De madrugada en Montjuïc, tres jóvenes con toda la vida por delante tenían una cita con las balas.

Pero ¿sentía lástima? No, Gerda Grepp no sentía lástima. Ese castigo espantoso no sacudía sus principios. Debía hacerse justicia. Los jóvenes oficiales eran cómplices de los golpistas. Eran enemigos del pueblo, enemigos de la clase trabajadora y debían morir: «Si yo tuviera el poder, procuraría una solución parecida», le escribió en una carta a su madre. «En tiempo de revolución hay que neutralizar a esta calaña».[4]

Así pensaba Gerda en una Europa de fuertes contradicciones. La Primera Guerra Mundial había formado y arrastrado a los jóvenes de toda una generación y había terminado en una solución de paz que embruteció y agudizó las condiciones sociales y las contradicciones ideológicas, que se convirtieron en el preludio de una nueva guerra. La guerra civil española fue como una chispa que podía encender la gran hoguera de Europa. Había brasas candentes por todas partes. En Alemania, Hitler había tomado el poder en 1933 y el crecimiento del nazismo había resucitado la carrera armamentística, un gobierno totalitario, el odio y la persecución de los judíos. En Italia, Mussolini había desarrollado su ideología fascista tras tomar el poder en 1925, y se preparaba para la guerra como cómplice de Hitler. El dictador italiano ya había enseñado músculo con la invasión de Etiopía en 1935. La Guerra Civil en España unió aún más a ambos déspotas, que ayudarían al ejército de Franco a luchar contra los socialistas que habían alcanzado el poder en las elecciones democráticas de febrero de 1936. En la Unión Soviética comunista, Stalin también gobernaba como un déspota en un régimen totalitario. Las tres ideologías tenían buen arraigo en la sociedad española y dividían aún más a un pueblo que ya estaba dividido, exacerbando contradicciones extremas. Por un lado, las fuerzas derechistas con nazis y fascistas como complacientes aliados. Por el otro, un gran conglomerado que acomodaba todo el espectro de las contradictorias ideologías de izquierda: socialistas, comunistas, anarquistas y trotskistas.

La República española

Gerda Grepp era partidaria incondicional de la República y del Frente Popular, que fue elegido democráticamente: una amplia coalición de partidos políticos que iban desde el centro liberal hasta el socialismo de la más extrema izquierda, y que obtuvo una victoria muy ajustada en las elecciones parlamentarias del 16 de febrero de ese mismo año. Pero a las elecciones en España siguieron meses políticamente inestables en los que fuerzas de derecha e izquierda no dejaron de atacarse. La República demostró tener un poder débil y no pudo mantener al país unido. Este era el telón de fondo del intento de golpe de Estado de julio, dirigido por muchos de los generales derechistas más importantes del país. Uno de ellos se llamaba Francisco Franco. Para Gerda, Franco era un déspota, un traidor y un fascista, igual que para toda la izquierda europea y buena parte de las filas liberales. Con un gran ejército de brutales soldados marroquíes —legionarios extranjeros—, junto a gran parte del ejército español, comenzó su papel en el levantamiento desde el sur.

Para Gerda esta guerra era la batalla entre el bien y el mal. Obreros mal pagados, hambrientos, pobres campesinos sin tierras, intelectuales sin libertad y una pequeña clase media se opusieron al poder, a la Iglesia católica, a los ricos terratenientes, a una nobleza poderosa y a un ejército reaccionario. Era también una guerra de ideologías. Toda Europa, liderada por la izquierda europea de la que Gerda formaba parte, seguía la guerra española con nervios, angustia y una rabia creciente. Gerda pertenecía a la fuerte corriente antifascista que se había extendido por todo el continente en los años treinta, con París en el epicentro. También ellos eran indomables y estaban dispuestos a ir a la guerra por aquello en lo que creían. La ideología de los antifascistas no era poner la otra mejilla si les atacaban. No eran pacifistas. La guerra debía responderse con guerra.[5]

Lo que Gerda escribía a casa no lograba disipar el miedo cuando advertía de las consecuencias que la guerra podía generar: «La lucha aquí alcanza mucho más que solo España. La lucha contra el fascismo aquí es algo que atañe a todos los trabajadores de todos los países. La victoria del fascismo en España será una catástrofe para todo el mundo».[6]

En Barcelona no solo había guerra. Mientras la contienda se aceleraba en Madrid y sus afueras, donde Franco intentó sin descanso tomar la ciudad —primero con soldados, luego con bombardeos—, Barcelona era el escenario de una revolución —una grata revolución, según Gerda—. Como respuesta al intento de golpe de Estado, el nuevo Gobierno barcelonés de coalición había abolido las diferencias de clase, todos se llamaban camaradas y reinaban el optimismo y la energía. La revolución comenzó el 19 de julio, cuando la clase trabajadora, con anarquistas y trotskistas al frente, tomó el poder en la ciudad tras el fallido alzamiento, después de que el Gobierno no hubiera querido repartir armas a los trabajadores que querían luchar contra los generales golpistas.[7] Esos mismos trabajadores, furiosos, reventaron los depósitos de armas, se apoderaron de todo fusil que encontraron y salieron a sofocar el levantamiento. La rabia del pueblo oprimido tuvo una fuerza tan violenta que ni el mismo ejército de la República ni las autoridades de la ciudad pudieron controlar los altercados. Cuando Gerda Grepp llegó a la ciudad tres meses más tarde, Barcelona, como capital de la región catalana, había conseguido conformar un Gobierno de coalición revolucionario, una alianza de izquierdas en la que los anarquistas eran la facción más fuerte.[8] Gerda vio una ciudad que trataba de cumplir los sueños de la sociedad ideal que comunistas, anarquistas y socialistas, cada cual a su manera, ansiaban.

Este primer encuentro con Barcelona debió ser revelador para la joven revolucionaria del movimiento obrero noruego. Llegó en octubre de 1936, cuando la revolución estaba en su momento más intenso y las batallas de la guerra aún no habían alcanzado a la población civil. Aún había suficientes víveres en las tiendas, las bombas no habían empezado a caer sobre la ciudad y las luchas de poder entre las facciones del Gobierno de coalición —comunistas, anarquistas y trotskistas— aún no habían llegado a su punto álgido. En ese momento, tanto la guerra como la revolución podían experimentarse como una especie de aventura romántica. Y eso hicieron los muchos turistas ideológicos que colmaron la ciudad. Esas semanas, Barcelona atrajo a gente de extrema izquierda de toda Europa, gente que quería experimentar el ambiente excepcional de una ciudad en la que se desarrollaba una revolución.[9]

«El ambiente es simplemente maravilloso», escribía Gerda a la redacción en Noruega. Paseaba despreocupada por la ciudad cada atardecer de octubre, disfrutando del ambiente.[10] Y había mucho de lo que disfrutar. Los cines estaban abiertos, por las tardes la gente salía a bailar y a divertirse, se sentaban en las terrazas, que siempre estaban llenas, y el café era café de verdad. Las tiendas también estaban abiertas. Por lo que Gerda podía apreciar, no faltaba nada. Muchos de los habitantes de la ciudad se ataviaban con un pañuelo negro y rojo al cuello —los colores anarquistas— o con una insignia roja en el pecho. Gerda caminaba despreocupada por el largo paseo de Barcelona, La Rambla, que serpenteaba como un torrente desde la Plaza de Cataluña hasta el mar. Se adentró de lleno en el ajetreo, entre la gente, los quioscos de prensa, el estallido de color de los puestos de flores y las jaulas de pájaros, por los que Las Ramblas son tan famosas. No llamaba la atención en la bulliciosa algarabía, con su pelo moreno y su actitud radiante y feliz; Gerda era una mujer joven y hermosa, de vivaces ojos marrones, menuda y grácil, flotaba Rambla abajo, expectante y dispuesta para la vida.

Banderas de partidos de todo tipo colgaban a ambos lados de la calle, en todos los inmuebles públicos, pero las banderas rojinegras evidenciaban la dominación anarquista. En otros edificios colgaban las banderas del partido socialista, las banderas rojas de los comunistas y, aún en otros, la tricolor republicana, roja, amarilla y morada. Mientras deambulaba, escuchaba mensajes favorables del frente y canciones de guerra revolucionarias. El sonido provenía de los grandes altavoces colgados de los árboles a lo largo de la calle. A ambos lados de La Rambla pasaban coches a una velocidad furiosa, cargados con soldados, tanto hombres como mujeres, con los fusiles en alto y los puños levantados. La vida pública resultaba embriagadora para una periodista en su primera misión como corresponsal de guerra. En un reportaje del 13 de octubre, Gerda describe la llegada de un barco procedente de la Unión Soviética cargado de alimentos, que debían enviarse a Madrid, donde había escasez: «Ha sido un evento grandioso y alegre el de hoy. Un barco cargado de víveres ha llegado de la Unión Soviética como saludo de los trabajadores rusos a los españoles. Esperábamos ese barco desde el domingo. Los barceloneses han acudido en masa al puerto y han aguardado durante horas, ansiosos por ser los primeros en ver aparecer el barco. Por fin hoy, miércoles, llegó. Hace un día estupendo. Cielo azul, azul mediterráneo y sol centelleante por todas partes. Barcelona festeja. Todas las caras irradian luz, todos los oídos escuchan, ¡por fin una señal de que los trabajadores de otros países están con ellos, que de verdad van a ayudarles!».[11]

Vivía en el Hotel Colón, junto a la Plaza de Cataluña, en el que se alojaba gratis. Ahí también tenía el PSUC su sede y, como reportera de un periódico socialista, a Gerda le dieron un cálido recibimiento en la ciudad de la revolución, así como todas las acreditaciones necesarias. Cuando llegó al hotel de moda, una bandera atravesaba la fachada y cubría las cicatrices de los combates de julio, las heridas de bala que aún no se habían reparado. Entonces era ese el cuartel general de los vencedores e imágenes gigantescas de Lenin y Stalin adornaban otra de las fachadas. Nadie olvidaría a quién tenían que agradecer su recién ganada libertad. Los soldados subían y bajaban las escaleras de mármol del hotel de lujo en una eterna corriente, pletóricos en su optimismo y sus expectativas. Y cuando Gerda escuchó a la banda de soldados rojos tocar «La Internacional» fuera del hotel, vio cómo los tranvías y los coches se paraban, cómo la gente brotaba de todas partes para escuchar, y sintió las caras brillar con confianza y ganas de luchar. «“¡Venceremos!”, gritaban alzando el puño. Era como si todos estuvieran de acuerdo con el soldado alemán que estaba a mi lado, que dijo: “Venceremos. España no le pertenece a los oficiales, la nobleza ni el clero. ¡España le pertenece al pueblo!”».[12]

Esta era la Barcelona revolucionaria de otoño del treinta y seis. Aquí creían en una rápida victoria del pueblo. Pero tan solo medio año después, se desarrollaría una guerra interna entre los revolucionarios, una guerra dentro de la guerra en la que los comunistas empezaron a enfrentarse a sus antiguos aliados, trotskistas y anarquistas, en vez de luchar unidos por la República.

Lo que Grepp encontró cuando llegó a la ciudad condal no le hizo temer semejantes escenarios futuros. Escribió cuatro reportajes entusiastas, con descripciones excitantes y alegres sobre todo lo que los catalanes habían conseguido en nombre de la revolución. Una entrevista con el ministro de trabajo de Cataluña, en la que hablaron de todas las fábricas que habían sido nacionalizadas y la exención fiscal para las mujeres trabajadoras de la industria textil, es solo un ejemplo de las noticias que Gerda hacía llegar a casa con emoción. Estas cartas acabaron formando la primera parte de una serie de quince, que ella llamó Spaniabrev, Cartas españolas, en su mayoría publicadas en el Arbeiderbladet. En Barcelona, la gente confiaba en una pronta victoria sobre los golpistas, que se extendería al resto del país. «¡Aquí nadie duda ni por un solo instante que este bando acabará venciendo!», escribió a su madre.[13] Pero veía la guerra demasiado lejos. Quería continuar su viaje. «Barcelona es la retaguardia de lo que está sucediendo en España. Debo acercarme al frente, debo ir a Madrid».[14]

Más cerca del frente

Casi al mismo tiempo que Gerda llegaba a Barcelona, la situación empeoraba cerca de Madrid. Los soldados de Franco habían avanzado muy rápido desde el sur de España y varios de los grupos sublevados de generales ocupaban grandes áreas en el norte y el oeste. A estas huestes conquistadoras se unieron tropas italianas y alemanas. Y ahora cerraban el cerco sobre Madrid, donde el Gobierno legítimo se encontraba solo frente a las fuerzas militares enemigas.[15]

El preludio de la Guerra Civil había durado muchos años, desde la inauguración de la República en 1931. El conflicto era profundo. Las desigualdades en el pueblo español eran enormes y las diferencias entre clases, muy grandes. La España de los años treinta era una sociedad agrícola poco desarrollada en la que la riqueza estaba repartida entre muy pocos y la pobreza era, lógicamente, enorme. Casi el cuarenta por ciento de la población era analfabeta. Latifundistas poderosos mantenían a los sin tierra en las garras de la pobreza y la desesperación. Los trabajadores industriales de las grandes ciudades trabajaban largas jornadas sin ningún tipo de servicios sociales y con salarios muy bajos. Había escasez de hospitales y escuelas. La Iglesia católica poseía riquezas inmensas y el control casi total del sistema escolar. Las fuerzas militares estaban sobredimensionadas. El poder político estaba regido por una élite social que no escuchaba al pueblo, pero en las elecciones de 1931, al caer la monarquía e instaurarse la República, tuvo lugar un cambio drástico en las relaciones de poder.

Y así, sin parar, fueron sucediéndose las reformas. La separación entre Iglesia y Estado fue una de ellas. El Estado se hizo cargo de las escuelas. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto y regiones como Cataluña y el País Vasco obtuvieron un alto grado de autonomía. Las expectativas ante el nuevo poder eran enormes y el Gobierno no consiguió cumplir sus promesas. Un conflicto entre los máximos dirigentes de la Iglesia y los ministros de la República hizo que se extendiera el fuego en una población ya dividida. Comenzó en Madrid, donde ardió una iglesia, y se extendió a lo largo de la costa mediterránea hasta Andalucía. Se incendiaron y saquearon iglesias en Alicante, Málaga, Cádiz y Sevilla. Varios sacerdotes fueron atacados. Finalmente, el Gobierno tuvo que imponer un toque de queda.[16] Como reacción a las violentas acciones contra la Iglesia, la derecha se unió y, con ello, aumentó su fuerza.

En las elecciones de 1933, la derecha ganó bajo el lema «Religión, Orden, Familia» y empezó rápidamente a desmantelar las reformas. Hubo huelgas generales y confrontaciones políticas. El Gobierno abolió la autonomía de Cataluña y del País Vasco, y envió tropas militares a restablecer la paz y el orden, lo cual provocó el aumento de las revueltas. Las rebeliones fueron sofocadas y las cárceles y mazmorras —como las del castillo de Montjuïc— se llenaron de anarquistas, comunistas y socialistas.

Pero las revueltas no habían acabado. El 5 de octubre de 1934, una huelga general sacudió con fuerza la franja minera de Asturias. Esta huelga fue una revolución en toda regla, la Revolución de Asturias, en la que los sindicatos tomaron las armas y las izquierdas proclamaron una República Socialista. El hasta entonces desconocido general Francisco Franco y sus soldados recibieron el encargo del Gobierno de restablecer el orden. Franco hizo corto el proceso, la revolución duró menos de dos semanas. Los rebeldes, entre los que se contaban miles de mineros, fueron ejecutados. Otros varios miles fueron encarcelados.

Gran parte de la población española perdió entonces la confianza en el Gobierno. Asimismo, decayó la fe en un desarrollo democrático. La extrema izquierda quiso una revolución a lo bolchevique, siguiendo el modelo de la Unión Soviética. La extrema derecha quiso orden militar, y el partido fascista Falange Española, creado en 1933, vio crecer sus filas. Mientras el partido fascista aglutinaba a los antidemócratas y antisocialistas, comunistas y socialistas también experimentaron un gran crecimiento. En Barcelona predominó el anarquismo. El país estaba polarizado, ambos bandos se radicalizaban y la violencia continuaba. El Gobierno temía que los generales se alzaran y dieran un golpe militar, así que se alejó a los más derechistas tanto como se pudo. Entre ellos estaba el general Franco, que fue enviado a las islas Canarias.

En febrero de 1936 hubo elecciones y un Gobierno liberal, apoyado por las izquierdas, consiguió una ajustada victoria y, por tanto, una base frágil sobre la que gobernar. Además, la propia izquierda estaba dividida. Los sindicatos y las milicias actuaron por su cuenta ocupando tierras y fábricas. La lógica de la guerra ya estaba en marcha y, por cada asesinato en la izquierda, tenía lugar un asesinato en la derecha. Así continuó hasta que los generales se alzaron el 17 de julio, irrumpiendo en toda España con sus fuerzas militares. El alzamiento se había planeado mucho antes y su objetivo era tomar el poder con un golpe de Estado apoyado por fuerzas militares superiores. El ejército sublevado contaba con ciento treinta mil hombres. La República, por su parte, se mostró reacia a armar a una población dividida, pero aun así contó con noventa mil hombres.

Al día siguiente del alzamiento, Franco tomó tierra en el sur de España con su gran ejército de mercenarios marroquíes, la legión extranjera y tropas regulares. Por entonces era tan solo uno de los tres generales que lideraban el golpe. Otros generales fueron sumándose en el norte y el oeste. Al cabo de pocos días, los generales y los que luego serían llamados «nacionales», controlaban ya un tercio de España, pero la resistencia de la República resultó ser mayor de la que esperaban, ya que se mantuvo firme en puntos clave del país, como Madrid y Barcelona. Así dio comienzo la Guerra Civil. El país se dividió en zonas nacionales y zonas republicanas, los generales intentarían tomar los bastiones republicanos una y otra vez, y las Brigadas Internacionales acudirían más tarde a la defensa de la República.

La Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la Unión Soviética de Stalin tenían intereses en la batalla que se libraba sobre suelo español, así que acudieron con ayuda militar. Mientras los nacionales recibían el apoyo de Hitler y Mussolini, la República era prácticamente abandonada a su suerte, pues solo contaba con el apoyo de la Francia del Frente Popular. Tanto Francia como Inglaterra vacilaron a la hora de brindar asistencia, temiendo que la Guerra Civil se extendiera a un conflicto internacional. Este temor era generalizado y, en agosto de 1936, Francia e Inglaterra firmaron un pacto de no intervención que pronto firmarían más países, entre ellos Estados Unidos y Noruega.[17] Su objetivo era impedir tanto la intervención en el conflicto como la venta de armas.

En los tres años que duró la guerra, la República lucharía en vano por acabar con ese acuerdo, que ni garantizó que la contienda no evolucionara hacia un nuevo conflicto internacional, ni impidió que las grandes potencias intervinieran. Alemania e Italia fueron actores importantes en el marco español y, aunque ambos habían firmado el tratado de no intervención, lo rompieron antes de que la tinta llegara a secarse. Al cabo de unos meses, la Unión Soviética haría lo mismo y los republicanos conseguirían el ansiado apoyo exterior. Las tres grandes ideologías se aprestaron para una encarnizada batalla en tierras españolas.

Tras el alzamiento en julio de 1936, el general Franco fue nombrado líder del Gobierno nacional y jefe de los generales sublevados el 1 de octubre. Así, el Caudillo se hizo con el poder en todas las zonas en las que los nacionales habían tomado el control. Franco ocupó su nuevo cargo en Burgos, que desde ese momento sería la capital de la zona nacional. La capital de la República era Madrid, más al sur, donde el Frente Popular y el Gobierno legítimo gobernaban con el socialista y líder sindical Largo Caballero como presidente.

Cuando Gerda llegó a España, las ciudades más importantes, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga, estaban aún en manos de los republicanos y se tenía la sensación de que la guerra duraría poco. Sin embargo, el ejército del general Franco luchaba lento pero seguro, desde el sur hacia el este y el norte, con sus brutales soldados. Sevilla fue la primera gran ciudad en caer. Todos los pueblos fueron masacrados con la llegada de los nacionales. Franco hizo del terror contra los civiles la parte esencial de su estrategia ofensiva y se dispuso a tomar Madrid, una prestigiosa operación para el general al que entonces llamaban el Generalísimo.[18]

Franco estaba convencido de su victoria y envió un comunicado en el que presumía de poder entrar en Madrid con su ejército antes del 20 de octubre. Uno de sus generales, Emilio Mola, era igualmente optimista y prometió que se bebería un café en la Puerta del Sol de Madrid cuando las tropas de Franco tomaran la ciudad en unos días. El dueño de una cafetería le tomó la palabra y colocó una taza en el mostrador: «El café está listo, ¡ven a por él!».

Los republicanos, mientras tanto, por fin habían conseguido refuerzos militares. El 15 de octubre, el primer envío de armas soviéticas llegó a España. Al mismo tiempo, Hitler declaró que su nuevo escuadrón Cóndor alzaría el vuelo para ayudar a Franco. La población española no tardaría en sentir la presencia de dicho escuadrón, en lo que se consideran los primeros ataques aéreos dirigidos contra población civil.

Mientras Franco y sus soldados marchaban hacia la capital, Gerda Grepp se subía al tren Barcelona-Madrid. Quería estar allí donde la gran batalla iba a desarrollarse para informar desde el frente más importante. «El que no arriesga, no gana. ¡Y yo quiero ganar! Una buena periodista debe aprovechar sus habilidades donde suceden las cosas», leía su madre en Noruega mientras cuidaba de sus nietos. Para Gerda no había sido fácil llegar donde estaba. El camino para hacer realidad su ambición de convertirse en una reportera reconocida había sido largo y accidentado. Era este «regalo de cuna» que decía tener, la necesidad de lograr algo, lo que la llevó a dejar atrás a sus niños para cubrir una guerra en la que los frentes de Europa chocaban. Y allí estaba, en un tren hacia la batalla de Madrid. «Saluda a los niños y diles que les echo de menos», escribió Gerda antes de adentrarse en la guerra.[19]

[1] Carta de Gerda a su madre, Rachel Grepp, 14 de octubre de 1936.

[2]Ibid.

[3] Carta española I.

[4] Carta de Gerda a su madre, 13 y 14 de octubre de 1936.

[5] Véase Fisher, 1978.

[6] Carta española IV, 13 de octubre de 1936.

[7] El POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) era un partido socialista, revolucionario y no-estalinista con grandes números e influencia en Barcelona.

[8] Gustafsson, 2010.

[9]Ibid.

[10] Carta española I.

[11] Carta española IV.

[12] Carta española I.

[13] Carta de Gerda a su madre, 14 de octubre de 1936.

[14] Carta de Gerda a su madre, 11 y 12 de octubre de 1936.

[15]Beevor, 2009.

[16]Ibid.

[17] Moen y Sæther, 2009.

[18] Varias fuentes, entre otras: Beevor, 2009;Hugh Thomas, 2012; Gustafsson, 2010; Francis Lannon, 2002.

[19] Carta de Gerda a su madre, 7 de octubre de 1936.