Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

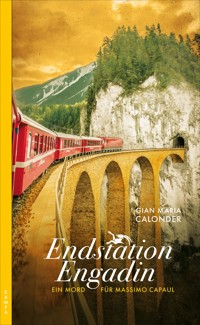

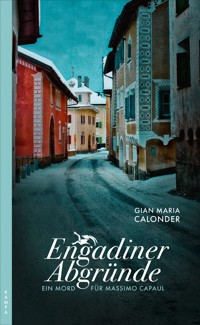

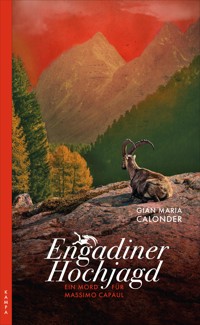

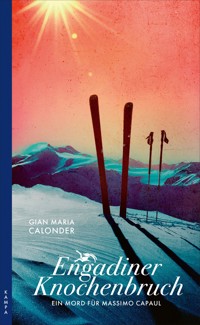

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Mord für Massimo Capaul

- Sprache: Deutsch

Als Dr. Widbert Schmäh, Rechtsanwalt in St. Moritz und die graue Eminenz des Engadins, Capaul ins Hotel Kronenhof nach Pontresina zitiert, hat der Ex-Polizist dem wenig entgegenzusetzen. Ein Gast wurde tot in seinem Zimmer aufgefunden. Ein natürlicher Tod, um den kein Aufheben gemacht werden soll, heißt es. Allerdings ist auch eine beträchtliche Menge Bargeld verschwunden, und Capaul soll sich im Hotel umhören. Diskret wohlgemerkt. Capauls Ziehtochter, die ihn begleiten darf, ist hin und weg: Eine Lobby mit Marmorsäulen wie in einer Kirche, ein goldener Lift, ein Garten mit Blick über das ganze Tal – Lisa bleibt vor Staunen der Mund offen stehen. Schmähs Interesse an der Aufklärung des Falls ist nicht ganz selbstlos, unterhielt er doch gewisse Geschäftsbeziehungen zu dem Toten, über die, warnt der Anwalt, Capaul besser nicht zu viel wissen sollte. Lisa fasst die Situation treffend zusammen: »Papas Problem ist, dass er immer Tote findet, egal wo er hingeht …«

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 119

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gian Maria Calonder

Engadiner Nächte

Kein Mord für Massimo Capaul

Roman

Kampa

1

Morgens um sechs zeigte der Frühling sich von seiner fruchtbaren Seite. Mit jedem Windstoß wehten Schleier von Pollenstaub aus den Kronen der ausladenden Birken und schlugen Kapriolen, fast wie jeweils im Herbst die riesigen Schwärme von Staren. Auch die Jauchesprenkler der Bauern produzierten goldene Nebelschwaden über der nackten, schweren Erde, deren Geruch Capaul an Weihnachten und Gewürzkuchen erinnerte. Nur die Felder rund um den Hof, den er vor einigen Tagen mit Marion und Lisa bezogen hatte, wurden noch nicht bestellt, die neuen Pächter sollten demnächst bestimmt werden.

Der Morgenhimmel war noch blass, das Sonnenlicht silbern, und als Capaul über die von den Jahrhunderten abgewetzte, wie ein Gletscherfindling verworfene Torschwelle des Beveriner Bauernhauses trat, schossen Schwalben wie schwarze Blitze um seinen dunklen, verwuschelten Krauskopf. Manche kamen ihm so nah, dass er einen Lufthauch spürte. Während sie in waghalsigen Flugmanövern das Baumaterial herbeischafften, um die Nester vom Vorjahr zu reparieren, diskutierten sie lautstark ohne Unterlass, und Capaul dachte, dass jene Rücksichtslosigkeit wohl allen werdenden Eltern eigen war.

Im nächsten Augenblick fuhr er zusammen. Marion umarmte ihn von hinten und drückte ihre noch schlafheißen Brüste gegen ihn.

»Lisa schläft wie ein Murmeltier«, hauchte sie ihm ins Ohr. »Wir sind ganz für uns.« Seit sie auf dem Hof eingezogen waren, ließ sie keinen Zweifel daran, dass auch für sie beide kein Weg daran vorbeiführte, sich fortzupflanzen.

»Ich schlafe auch noch halb«, murmelte Capaul, befreite sich aus der Umarmung und ging an Marion vorbei ins Haus zurück, einen mächtigen Bau aus dem sechzehnten Jahrhundert mit tief liegenden Fenstern, Sgraffito-Bemalung und waghalsig geschwungenem Holzschindeldach. Capaul hatte hier im Herbst einen Mord aufgeklärt. Nach der Verhaftung von Trix und Maurus und der Zwangsräumung war das Gebäude unter Widis Anleitung umfassend renoviert worden, und er hatte sich nicht lumpen lassen, sondern für Marion und Capaul ein eigentliches »Liebesnest«, wie er es nannte, eingerichtet, mit Schranksauna, Sprudelbad und kleinem Heimkino.

»Ich will, dass ihr hier glücklich werdet«, hatte er bei der Schlüsselübergabe gesagt, und es hatte wie ein Befehl geklungen. »Ich will, dass Lisa eine große, fröhliche Familie bekommt. Die Kajsa-Gruber-Weihnachtsstiftung kommt für alles auf.«

Diese Stiftung war nach einem weiteren Mord, dem an der Milliardärin Kajsa Gruber, mit dem einzigen Zweck gegründet worden, dem sechsjährigen Waisenkind Lisa Sacchi den Start ins Leben zu erleichtern – ein klarer Ablasshandel, denn die Täterin ging straflos aus, und wenn Capaul heute darüber nachdachte, war ihm völlig unbegreiflich, wie er damals diesem Kuhhandel hatte zustimmen können. Mit anderen Worten, dieses schöne neue Leben, das Widi ihm, Marion und Lisa mit so unerbittlicher Konsequenz eingerichtet hatte, war auf Leichen gebaut. Und dass Marion seine schlechte Laune dadurch wettmachen wollte, dass sie rund um die Uhr strahlte, als nehme sie Antidepressiva, immer ein Lied auf den Lippen hatte und ihn mit tausend Zärteleien heimsuchte, verschlimmerte alles noch.

Wobei nicht die Leichen an sich das Schlimme waren – Capaul hatte zu Leichen ein fast zärtliches Verhältnis –, sondern die Tatsache, dass in Widis Weltordnung Verbrechen nicht verwerflich waren und schon gar nicht zu verhindern, sondern der Motor von allem und dankbar zu begrüßen. Sie wurden auch nicht etwa gesühnt, jedenfalls nicht von den wahren Tätern, allenfalls von Bauernopfern wie eben den Zwillingsgeschwistern Trix und Maurus. Wesentlich war, dass ein Verbrechen Geld generierte, denn Geld heiligte alles. Und wer auf der Seite des Geldes stand, hatte nichts zu befürchten. Widi bewachte es wie Zerberus, der Höllenhund. Und auf der Seite des Geldes standen neuerdings auch sie, Capaul, Marion und die sechsjährige Lisa, die vor einigen Tagen völlig selig ihr erstes eigenes Zimmer bezogen hatte, inklusive Hochbett mit Rutsche, einer Kletterwand und einem Schrank mit Geheimfach. Aber nicht einmal das Strahlen von Lisa – die auch weiter bei Marion und Capaul schlief, in der Ritze zwischen ihren Matratzen – hatte Capaul vergessen lassen können, wessen Blut an dem Geld klebte.

Er ging ins Haus, um Kaffee zu machen, durch den Sulèr hindurch, das breite Einlassgewölbe, durch das einst die Heuwagen unterm Wohngeschoss hindurch in die angebaute Scheune gefahren waren. Karins Stricklampen und Wandbehänge aus braunem Makramee waren einem ausgeklügelten indirekten Beleuchtungssystem gewichen, die Polstermöbel aus abgewetztem Cordsamt in der Stube einer sechsteiligen Vintage-Sitzgruppe aus Nappaleder von De Sede. Doch noch jedes Mal fiel Capauls Blick auf den hellen Fleck an der Arven-Täfelung, den ein abgehängtes Foto hinterlassen hatte. Als er im Herbst das Haus das erste Mal betreten hatte, um den Inzestmord am fahrenden Händler Theophrast Toutsch, genannt »der Indianer«, zu klären, hatte dort noch ein Foto in billigem Plexiglasrahmen gehangen, das zwei ungewöhnlich schöne Teenager mit schlechtem Haarschnitt und Faserpelzjacken zeigte: Trix und Maurus, die er schließlich als Mörder ausmachte.

Die Renovation hatte seine Erinnerungen nicht tilgen können. Die schönen alten, noch ungekitteten Fenster, bei denen einige gebrochene Scheiben notdürftig mit Blei wieder zusammengeflickt gewesen waren, hatte man durch Isolationsglas ersetzt. Doch wenn er das Fenstersims betrachtete, unter dem wie Tränenspuren die Zeichen all der Wassereinbrüche vergangener Jahrhunderte zu erkennen waren, sah er gleich wieder Karin dort stehen, den Hörer des roten Bakelittelefons am Ohr, wie sie ein letztes Mal vor der Verhaftung mit Trix, ihrer Tochter, telefonierte. Karin hatte inzwischen die Gegend verlassen, wie auch ihr Vater Peter, der im »Stöckli« gewohnt hatte. Es ging das Gerücht um, sie seien in einer psychiatrischen Anstalt. Das Stöckli, ein schmuckloser Containerbau im Hof, war entfernt worden.

Doch all der Schmerz, der hier gelitten worden war, blieb und verfolgte Capaul auf Schritt und Tritt.

Marion war Capaul gefolgt, lehnte sich an die Tischkante und sah ihm dabei zu, wie er Kaffee machte. Sie trug nur eines seiner T-Shirts – es gehörte zu seiner abgelegten Polizeiuniform, offenbar hatte er vergessen, es abzugeben – und eine silberne Armbanduhr, die sie zur Konfirmation bekommen hatte. Das brünette Haar hatte sie so früh morgens noch nicht zum Pferdeschwanz gebunden wie meist, sondern nur mit einer großen Haarklammer hochgesteckt. Ihr Aussehen erinnerte an die kleine Mü in den Mumins-Bilderbüchern, die Lisa gerade las.

»Du wolltest doch auch hierherziehen«, sagte sie in seinen Rücken, als Capaul hartnäckig schwieg. »Jetzt sollten wir das Beste daraus machen.«

Ihm fiel darauf keine Erwiderung ein, doch er wollte sie auch nicht mit noch längerem Schweigen strafen. »Und was ist das Beste?«

»Viel wäre schon gewonnen, wenn wir uns wieder in die Augen sehen könnten«, sagte sie leise. »Ich vermisse dich.«

Er wartete, bis der Kaffee durchgelaufen war, schaltete die Maschine ab, atmete tief durch und wandte sich ihr zu.

Zu spät, sie war schon auf dem Weg ins Bad.

»Es war schön, mit dir gesprochen zu haben«, sagte sie, ohne sich umzudrehen, aber nicht spitzzüngig. Sie wollte offenbar Humor beweisen.

»Dein Kaffee.«

»Danke, ich trinke ihn später.«

»Kann ich etwas spazieren gehen?«

»Ja, mach das. Es wird dir guttun.«

»Wenn Lisa aufwacht, gib ihr einen Kuss von mir.«

Marion war bereits nackt, dennoch kam sie nochmals in den Flur.

»Das klingt nach Abschied«, stellte sie fest, und ihre Stimme hatte plötzlich einen Klang, den er an ihr noch nicht kannte.

Er antwortete nicht darauf.

Capaul ging durch die Felder und danach dem Fluss entlang bis Zuoz. Ihr letzter Satz klang in ihm nach. Abschied, ja, warum nicht? Abschied, das klang so herrlich einfach und endgültig. Allerdings, wohin sollte er gehen? Meta hatte ein für alle Mal genug von ihm, außerdem hatte sie den Hofhund von Karin adoptiert, eine massige Mischung aus Dobermann und Schäferhund, die Dunja hieß und aggressiv wurde, wann immer sie Capaul witterte. Der Weg zurück zu Bernhild, seiner alten Wirtin, war ihm ebenfalls versperrt; sie trauerte Peter nach, an dessen Verschwinden er nicht unschuldig war.

In Zuoz stand er eine ganze Weile vor der Auslage von Luzias Geschenkladen, der nur nachmittags geöffnet hatte – leider. Luzia war eine nette, unbeschwerte Begegnung ganz zu Anfang seiner Engadiner Zeit gewesen, die Feuerwehrfrau, die ihn in seinem ersten Mordfall auf die richtige Spur gebracht hatte. Etwas Leichtigkeit würde ihm guttun. Sie interessierte sich für Vögel, und bei einem Spaziergang durch das Sumpfgebiet San Batrumieu, durch das er gerade eben gedankenverloren gewandert war, hatte sie ihm damals eine Mönchsgrasmücke und einen Hausrotschwanz gezeigt. Auch Grasfrösche hatten sie entdeckt, und wie sie von Zilpzalp, Goldammer und Girlitz geschwärmt hatte, die alle hier lebten, hatte etwas durchaus Betörendes gehabt.

Er könnte bei ihr eine dieser sogenannten Silserkugeln aus verfilzten Lärchennadeln als Mitbringsel für Lisa kaufen, die jeweils im Herbst über den Silsersee trieben und um die sich allerhand Legenden rankten. Dabei ließe sich erwähnen, dass seine Wohnsituation gerade nicht geklärt sei, und wer weiß, vielleicht war bei Luzia ja gerade ein Zimmer frei, oder auch nur die andere Seite des Bettes …

Capauls Tagträumerei vor dem altmodischen, bauchig gerundeten Ladenschaufenster wurde durch einen Anruf unterbrochen.

Es war Dr. Widbert Schmäh, eben jener Widi, Treuhänder und Rechtsanwalt in St. Moritz, die graue Eminenz des Engadins. Wer immer an gehobener Prominenz das Tal besuchte, wurde sehr schnell sein Klient, sein Freund oder beides. Widi war ein Faktotum von gut sechzig Jahren mit Halbglatze, Alkoholikernase und momentan einem Dalí-Bärtchen, ein eingefleischter Junggeselle mit winziger Luxuswohnung. Sie lag im Zentrum von St. Moritz mit Blick über den See und war wie das Interieur einer Jacht ausgebaut. Er trug gern Kilt oder altmodische Jägerkleidung und hatte, obwohl er ohne jeden Skrupel die Reichsten der Reichen vertrat, etwas so Bübisches und Unbedarftes, dass er leicht als Dorftrottel durchgegangen wäre. Capaul wusste nicht, ob er ihn liebte oder hasste. Umso weniger, als Widi ihn völlig in der Hand hatte.

Das zeigte sich auch jetzt wieder.

»Massimo? Heu me miserum! Ich brauche deine Hilfe.«

»Nein, Widi. Du weißt genau, ich bin aus allem raus.«

»Das ist dein ewiger Irrtum, mein Guter. Du magst deinen Dienst bei der Polizei quittiert haben. Aber raus wirst du niemals sein, obwohl: Niemals ist ein hässliches Wort. Sagen wir, nicht solange ich lebe. Dafür ist dein Sündenregister schlicht zu lang, Schatz. Ich erwarte dich in einer halben Stunde in Pontresina, Hotel Kronenhof.«

»Ich bin eine Stunde von zu Hause und ohne Auto. Und sowieso: nein.«

»Gib zu, du hast Schiss. Keine Sorge, es gibt zwar eine Leiche, aber diesmal ist es kein Mord, nur ein dummer Unfall mit Todesfolge. Der gerichtsmedizinische Befund kam eben rein. Und kein Mensch hat ein Interesse daran, das in Zweifel zu ziehen.«

»Was willst du dann von mir?«

»Also schön, sagen wir, um zwölf Uhr«, antwortete Widi nur. »Pack Zahnbürste, Unterhosen und einen Anzug ein. Du wirst für ein paar Nächte im Kronenhof logieren.«

Das änderte alles.

Den Weg zurück nach Bever joggte Capaul, dankbar für die Gelegenheit, sein wachsendes Bauchfett wieder einmal in Schwingung zu versetzen, und kam gerade rechtzeitig auf den Hof, um Lisas »Auszug« mitzuerleben. Trotzig, in Gummistiefeln und gelbem Mäntelchen aus Ölzeug wie Paddington, wuchtete sie das Tor auf und marschierte davon. Sie hatte die Tasche in Dackelform bei sich, mit der Capaul sie kennengelernt hatte.

»Und ich habe doch recht!«, schrie sie in den Sulèr zurück, als sie Capaul kommen sah. Dann rannte sie zu ihm und umschlang seine Beine.

Sie war eine klein gewachsene Sechsjährige mit schwarzen Augen, dichten schwarzen Locken und roten Backen wie Schneewittchen. Man hätte sie für Capauls Tochter halten können, wie Lisas Mutter ihr auch auf dem Sterbebett weisgemacht hatte. Ihr wirklicher Vater war damals schon Jahre zuvor an Leukämie gestorben, Capaul war Pfleger im Sterbehospiz gewesen und hatte ihn in den Tod begleitet.

»Wo ist das Problem?«, fragte er nun.

»Marion behauptet, dass du mich im Stich lässt. Dass du uns beide im Stich lässt. Jetzt, wo wir gerade zusammengezogen sind. Das stimmt doch nicht, oder?«

»Wie kommt sie darauf?«

»Keine Ahnung. Sie hat geheult, und als ich gefragt habe, warum, wollte sie erst nichts sagen, und dann kam eben das raus. Ich habe ihr aber gesagt, dass du mich nie, nie, nie im Stich lässt. Das stimmt doch, oder?«

»Ja, natürlich.«

Behutsam löste er sich aus der Umklammerung und ging zum Haus.

»Außer für ein paar Tage. Ich muss einen kleinen Fall klären.«

»Nein!«

Sie rannte ihm nach und umklammerte ihn wieder, so dass er fast gestolpert wäre.

»Ich komme mit. Ich habe sogar den Regenmantel an, du kannst mit mir durch dick und dünn gehen.«

»Ich muss in ein Hotel, das wird langweilig. Ein schickes Hotel. Da muss man sich benehmen.«

»Na und? In Benehmen bin ich super, ich kann sogar mit Messer und Gabel essen, fast ohne Finger. Und mit dir war mir überhaupt noch nie langweilig. Weißt du noch, als wir Hänsel und Gretel gespielt haben? Dann spielen wir diesmal …«

»Nein, bloß nicht wieder ein Märchen. Das wird mir zu blutig.« Im Averstal hatten sie gemeinsam zwei Morde aufgeklärt und waren nur mit Mühe und Not davongekommen. Aber für Lisa war alles nur ein Spiel gewesen.

Auch jetzt kicherte sie nur, nahm seine Hand und wollte ihn vom Haus wegziehen.

»Falsche Richtung, ich muss erst packen.«

Marion stand im Morgenmantel in der Küchentür, vom dunklen Sulèr her war sie nur erahnbar als lichtumflutete Silhouette.

»Widi hat angerufen. Er braucht mich.«

»Nimm das Kind bitte mit.« Aus ihrer Stimme war die ganze Leichtigkeit der letzten Tage verschwunden.

»Ja, das habe ich vor. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig.«

»Massimo?«

»Ja?«

»Ich habe dich nicht gezwungen, mit uns hier einzuziehen.«

»Ich weiß.«

»Aber?«

»Nichts aber.«

»Meinst du, du kannst irgendwann wirklich Ja zu uns sagen? Zu einem Leben mit mir und Lisa, wie wir es uns alle drei gewünscht haben?«

Oder zu dem Widi uns genötigt hat, dachte er.

Schweigend ging er hinauf ins Schlafzimmer und packte Anzug, Unterwäsche, Schwimmhose und Necessaire in eine Tasche.

Lisa umhüpfte ihn aufgeregt.

»Hast du dein Badezeug dabei?«

»Wir baden?«, quietschte sie und rannte los, um es zu holen.

Als sie wieder herunterkamen, stand Marion immer noch da.

»Ist es Meta?«

»Quatsch.«

»Eine andere?«

»Nein, keine andere, ich bin nur leer. Wenn ich an Menschen denke, dann an Tote. An Tote und ihre Mörder.«

Ihre Stimme wurde etwas zuversichtlicher. »Ist auch kein Wunder bei dem, was du in den letzten Monaten durchmachen musstest. Und jetzt kommt der nächste Mord?«

»Nein, Widi hat es versprochen. Worum es geht, weiß ich noch nicht. Jedenfalls wohne ich schick, im Kronenhof.«

»Hier wohnst du auch schick.«

»Ja.«

»Ich hoffe, du kannst dich dort erholen.«