Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Les Éditions Utopia

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

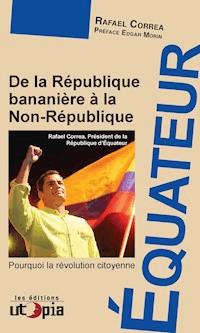

L'ancien président de la république équatorienne revient sur l'histoire de son pays depuis la colonisation.

Rafael Correa, président de la République de l'Équateur, a d’abord été un économiste engagé qui a pu constater sur le terrain les effets de l’idéologie néolibérale. Pour l’auteur, l’Équateur de ces dernières décennies ne mérite pas le nom de République : il n’a fait que passer du statut de République Bananière à celui de Non-République.

Dans ce livre, le leader de la Révolution Citoyenne décrit l’histoire économique de son pays et de « son continent » depuis la colonisation physique jusqu’à la colonisation mentale et économique des trente dernières années.

Préfacé par Edgar Morin, cet essai édifiant décrypte de l'intérieur les tourments traversés par l'Équateur à travers les deux derniers siècles.

EXTRAIT

J’estime que le principal défi de l’humanité à l’aube du XXIe siècle est de s’affranchir du joug du capital et de son extension la plus importante : la chimère du « marché ». En d’autres termes, il s’agit d’arriver à placer les êtres humains au-dessus du capital, les sociétés au-dessus des marchés, et enfin de donner au

marché un statut de serf et non plus de maître. Si ce livre contribue à cela, il aura atteint son objectif.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Rafael Correa, né à Guayaquil (Équateur) en 1963, est économiste et homme politique équatorien. Élu président de la République équatorienne en novembre 2006, il a été réélu dès le premier tour en 2009 ainsi qu’en février 2013.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Préface

Rafael Correa est né à Guayaquil en 1963. Il s’est formé comme économiste à l’Université catholique de Louvain la neuve et à l’Université de l’Illinois.

C’est doté de sa compétence économique qu’il décrit dans cet ouvrage le processus de la « longue et triste nuit néolibérale » qui, à partir de 1990, saccage l’économie équatorienne, retire à l’État ses revenus pétroliers pour les affecter à 70 % au service de la dette publique, multiplie les privatisations, impose l’austérité au peuple équatorien, ainsi que des réformes dites structurelles au profit du capitalisme. La compétitivité et la flexibilité du travail accroissent paupérisation et chômage. L’émigration des hommes déstructure les familles. L’État équatorien avait au moment de l’élection de Correa remboursé 170 fois sa dette de 1970, dont le volume avait toutefois été multiplié par 53. Au cours de cette longue nuit l’Équateur avait perdu sa monnaie nationale au profit du dollar. Il vivait un désastre économique, social et humain.

Je ne veux pas ici résumer cet ouvrage, je veux indiquer qu’en dépit des différences évidentes entre la France et la République bananière colonisée économiquement et soumise politiquement, le lecteur trouvera ici des analogies profondes entre la soumission de la France et de l’Europe au néo-libéralisme, la dégradation de leurs économies soumises à l’invasion des produits extérieurs et aux impératifs de compétitivité au détriment des travailleurs, réduits au chômage ou à de nouvelles formes d’asservissement. Enfin, le spectre d’une dette souveraine énorme, conçue comme inéluctable fatalité, impose rigueur, privatisations, et empêche toute voie économique nouvelle. Et cela alors que l’Argentine, le Venezuela, l’Équateur ont pu se libérer de cette dette.

Rafael Correa, ministre de l’économie du gouvernement Palacios en 2005, avait alors demandé que 80 % des revenus pétroliers soient affectés aux investissements sociaux. Sur le refus de Palacios, il démissionne au bout de 4 mois, et prépare sa candidature à la présidence de l’État équatorien. Il est élu en 2007, fait adopter une nouvelle Constitution en 2008, remet son mandat en jeu, se fait réélire en 2009, puis, en 2013, dès le premier tour sur la base d’une « révolution citoyenne » pour une politique du « Buen Vivir ».

Correa a de commun avec Chávez (Venezuela) et Morales (Bolivie) une volonté d’indépendance à l’égard des États Unis et une volonté de lutte contre la domination des intérêts capitalistes sur leur politique et leur économie. Mais alors que Chávez proclame son socialisme, mot désormais privé de contenu, après l’échec du communisme (y compris cubain) et sa décomposition social démocrate, alors donc que le mot socialisme est désormais dépourvu de pensée, Correa lui s’est voué à l’élaboration d’une pensée sous le thème du « Buen Vivir » déjà lancé par Evo Morales, mais dont, avec l’aide de ses collaborateurs, il essaie d’approfondir le sens. Ainsi il rejette l’idée de « capital humain » au profit de l’idée de « talent humain », et revendique une politique centrée sur l’être humain. Pour cela, il énonce les normes éthiques qui doivent être imposées au capitalisme afin de défendre les travailleurs, les consommateurs, le milieu naturel, la société et l’État lui-même. À la dette souveraine, il oppose la dette écologique que nous devons pour dépolluer nos sociétés et respecter une Nature dont nos vies dépendent de sa vie autant que sa vie dépend de notre civilisation.

D’ores et déjà, les présupposés d’une telle politique sont présents dans la pleine reconnaissance amérindienne de la Pacha Mama, la Terre-mère, c’est-à-dire de notre implication humaine dans la nature vivante et la nécessité de la respecter. D’où la décision significative de ne pas exploiter des réserves pétrolifères incluses dans un site naturel à sauvegarder, à la condition d’une aide internationale pour compenser le manque à gagner prix de cette politique.

Ils sont également présents dans la régénération des pouvoirs de contrôle de l’État sur les énergies, les mines, l’eau, les télécommunications.

Ils sont présents dans la reconnaissance des droits et cultures des peuples indigènes, ce qui commence à faire de l’Équateur une véritable république multiculturelle.

Quant à la dette « illégale et odieuse » elle a été renégociée et réduite, ce qui a permis une dynamique économique dont témoigne, de 2006 à 2012, la diminution de la pauvreté (de 37,6 % à 25,3 %), faisant de l’Équateur le premier pays réduisant l’inégalité en Amérique latine. La croissance est supérieure à la moyenne de l’Amérique latine/Caraïbes (4,3 contre 3,5 dans la période 2007-2012). Le taux de chômage est devenu le plus bas du continent (4,8 % alors que la moyenne est de 6,4 %). L’investissement public a triplé par rapport à 2006 (16,6 % contre 4,7 %). Cette politique a permis de doter le pays d’une infrastructure de services inconnue depuis des décennies.

Un plan national pour une société du bien vivre a été élaboré en 2013 et proposé à la discussion. Le mot de « socialisme du bien vivre » ou de « socialisme de la connaissance » revient ici et là mais donne un contenu vivant au terme de socialisme qui je le répète, était devenu vide.

Le concept du « Buen Vivir » est capital, alors que le bien-être s’est réduit en conforts et biens matériels dans la conception occidentale désormais planétarisée. Le bien vivre apporte de l’épanouissement, de l’intensité, de la poésie à nos vies. Ici, il faudrait à mon avis complexifier le caractère communautaire nécessaire au bien vivre ; si la critique de l’égocentrisme individualiste est nécessaire, par contre l’autonomie individuelle doit être reconnue et favorisée. Le grand besoin humain du bien vivre est de lier l’autonomie individuelle et l’insertion dans une (des) communauté(s) et non de subordonner l’un des deux termes à l’autre.

Je trouve, avec bonheur dans le document proposé du plan national du bien vivre, l’idée capitale de mettre l’être humain au centre de la politique (cf. mon Introduction à une politique de l’homme, Le Seuil, « Points », 1969), l’idée d’une politique qui doit viser à une réforme de civilisation (cf. Pour une politique de civilisation) et enfin je trouve que ce document cherche, en prenant conscience que la voie suivie par l’humanité mondialisée conduit aux pires catastrophes, à formuler la Voie nouvelle que de mon côté j’ai voulu énoncer (La Voie, Fayard).

Je dois signaler la profonde humanité, mieux l’authentique humanisme planétaire dont témoigne la Constitution équatorienne, qui condamne et élimine toute discrimination d’ethnie, de sexe et autre, qui ouvre la perspective de la suppression des visas (effectuée puis rétablie vu son utilisation perverse), de la liberté d’émigration, le principe de citoyenneté internationale qui implique « la fin de la condition étrangère »… Alors que les avatars du marxisme ont perdu le souffle originaire de la pensée marxienne, alors que la théologie de la libération s’est épuisée, nous retrouvons unis, dans les textes de la constitution correanne, la source retrouvée des deux messages de fraternité humaine.

Par ailleurs, je tiens à souligner l’importance de la liberté d’expression et d’opinions qui demeurent et devraient demeurer maintenues.

Je veux exprimer mon espoir et ma confiance dans la « révolution citoyenne » dans la politique guidée par l’idée du « Buen Vivir », dans l’essentiel de la pensée et de l’action du président Rafael Correa. Ce ne serait pas la première fois dans l’histoire qu’un progrès décisif naîtrait en un site périphérique et réduit par rapport aux grandes sociétés et empires. Ainsi la démocratie est née dans la cité d’Athènes, minuscule auprès de l’Empire perse qui faillit la dévorer. La Renaissance est née dans la cité de Florence minuscule auprès des grandes nations qu’étaient l’Espagne et la France. L’Université moderne est née à Berlin, capitale d’un petit pays périphérique à l’Europe occidentale, la Prusse. J’espère et souhaite que l’Équateur de Correa indique au monde une Voie exemplaire.

EDGAR MORIN, juillet 2013.

Prologueà l’édition française

L’Équateur et l’Amérique Latine sont des experts en crises : nous les avons pratiquement toutes subies, et l’immense majorité d’entre elles ont été mal gérées. En théorie, la politique économique veut que l’on cherche à sortir d’une crise au moindre coût, dans les moindres délais, et par la répartition adéquate de ses frais, afin que ces derniers retombent sur les moins vulnérables et les responsables de la crise. Cependant, la réalité montre que pour « résoudre » ces crises tout a été conçu en fonction du capital, et plus précisément du capital financier national et international.

Aujourd’hui, c’est avec inquiétude que nous observons l’Europe répéter les mêmes erreurs. Alors que plusieurs pays subissent de plein fouet l’impact de la crise, les formules orthodoxes continuent de prévaloir, en dépit du fait qu’elles aillent à l’encontre de ce qui est techniquement et socialement souhaitable, et qu’elles aient échoué partout dans le monde.

Ainsi, à Chypre comme dans les autres pays européens en crise, on impose ces mêmes programmes d’ajustement structurel qui ont causé tant de tort à l’Amérique Latine. La prétendue pénurie des ressources, qui justifie l’incapacité à surmonter la crise, perd tout son sens lorsqu’au Portugal, en Grèce et en Irlande, les montants du « sauvetage » des banques dépassent la totalité des rémunérations et des salaires perçus par tous les travailleurs de ces pays.

En Espagne, la valeur d’une maison telle qu’évaluée par la banque au moment d’en octroyer le crédit a considérablement baissé, de sorte que le citoyen perd sa maison et reste endetté à vie. Ces fameuses « expulsions » sont responsables de 34 % des suicides dans ce pays. En plus d’être immorale, cette politique économique est maladroite, car elle conduit au pire des mondes : d’un côté des familles ayant besoin de maisons, sans maisons, et de l’autre des banques sans besoin de maisons… débordant de maisons !

Personne ne doutera que de graves erreurs doivent être corrigées, y compris certaines remontant à la création de la zone euro – le fait par exemple d’avoir décrété l’union monétaire de pays ayant des niveaux de productivité différents et sans grands écarts de salaires. Mais surtout, les gouvernements européens semblent ne pas vouloir surmonter la crise au moindre coût pour leurs citoyens, préférant fondamentalement garantir le remboursement de la dette aux banques privées. Nous avons connu cette même problématique en Amérique Latine, lorsque l’on se bornait à dénoncer la dérive de l’« overborrowing1 » sans reconnaître son problème corrélatif et inéluctable, l’« overlending2 » – comme si le capital était dépourvu de toute responsabilité.

Ce qui précède montre que la question n’est pas technique mais bien politique : il s’agit de déterminer qui commande dans une société. Les êtres humains ou le capital ? Académiquement parlant, je pense que le plus grand tort porté à l’économie est de lui avoir ôté sa dénomination et sa vocation originelles d’« économie politique ». Au moyen d’idéologies déguisées en science, on nous a fait croire que tout était une affaire de « technique ». En faisant abstraction des relations de pouvoir, les économistes ont été transformés, pour paraphraser John Kenneth Galbraith, en créatures aussi inutiles à l’être humain qu’utiles au pouvoir et aux paradigmes dominants. C’est pourtant l’être humain qui doit être le principe et la fin de l’économie.

C’est cette approche de l’économie politique qui caractérise ce livre, parce que si notre ambition est d’apporter une meilleure compréhension de la crise et de l’époque que nous vivons, elle est plus adaptée que les données, les graphiques et les formules de l’analyse économique habituelle.

J’estime que le principal défi de l’humanité à l’aube du XXIe siècle est de s’affranchir du joug du capital et de son extension la plus importante : la chimère du « marché ». En d’autres termes, il s’agit d’arriver à placer les êtres humains au-dessus du capital, les sociétés au-dessus des marchés, et enfin de donner au marché un statut de serf et non plus de maître. Si ce livre contribue à cela, il aura atteint son objectif.

RAFAEL CORREA, août 2013.

1. Surendettement.

2. Surabondance du crédit.

Introduction

Ce livre est essentiellement une sélection d’articles universitaires écrits entre 1993 et 2005. Je travaillais sur sa composition quand ma vie connut un changement radical : je fus nommé ministre de l’Économie et des Finances de la République de l’Équateur, commençant ainsi ma carrière au service de l’État et mettant fin à une paisible vie d’universitaire. Sans ce bouleversement, ce livre aurait probablement vu le jour il y a plusieurs années. Malheureusement, à cause des exigences d’une campagne présidentielle qui nous laissait à peine le temps de dormir, ce projet fut mis entre parenthèses jusqu’en 2006. En tant que président de la République de l’Équateur depuis le 15 janvier 2007, c’est uniquement grâce à mes rares nuits d’insomnie (normalement je dors peu, mais bien), à mon temps libre plus rare encore, ou lors de mes nombreux voyages (toujours au retour par ailleurs, car à l’aller, la quantité de travail est immense : discours, notes, rapports, etc.) que j’ai pu terminer cet ouvrage. Et finalement, ce fut aussi grâce à trois jours de repos forcé que je passai à Cuba, suite à une opération du genou. Il est clair que l’écriture n’est pas exempte du phénomène que nous, les économistes, appelons « l’économie d’échelle » : c’est-à-dire qu’écrire huit fois une heure n’est pas la même chose qu’écrire huit heures d’affilée. On avance bien plus vite en appliquant cette dernière méthode. Ces trois jours de travail assidu et continu à Cuba, éloignés des occupations et préoccupations de mon poste si particulier, étaient précisément ce dont j’avais besoin pour achever ce livre.

Les données statistiques s’arrêtent à 2004, ce qui a l’avantage de permettre de travailler avec des données macroéconomiques définitives. Cela ne diminue en rien l’actualité des idées, concepts et conclusions qui découlent de l’analyse des paradigmes de développement et de la politique économique de ces dernières décennies.

Nous avons retravaillé les articles afin de les débarrasser de leur sécheresse universitaire et de les rendre, dans la mesure du possible, faciles à lire ; nous les avons également organisés dans un ordre logique. J’espère être parvenu à atteindre cet objectif, car peu de choses me fatiguent davantage que de lire un auteur qui écrit pour lui-même afin de passer pour érudit, et ce, même si personne ne comprend son message.

Comme le dit l’adage populaire, « à quelque chose malheur est bon ». Le retard qu’a connu ce livre suite à mon arrivée au gouvernement aura permis de l’enrichir considérablement, grâce à l’expérience accumulée depuis les postes privilégiés que la vie m’a permis d’occuper ces dernières années.

J’ai voulu faire en sorte que la lecture de cet ouvrage ne requière aucune base en économie, m’efforçant d’expliquer de la façon la plus simple différents concepts ardus mais indispensables, les illustrant généralement d’exemples. Néanmoins, je présente d’avance mes excuses si de temps à autre j’échouais à atteindre cet objectif.

Ainsi que je le rappelle dans ce livre, la neutralité scientifique n’existe pas, mais cela n’exclut en aucun cas la nécessité d’être objectif dans notre analyse. La non-neutralité et l’objectivité ne sont pas des concepts antinomiques.

Soyez assurés que les articles originaux ont été écrits avec toute l’objectivité possible, mais aussi avec une totale partialité envers mon pays et l’Amérique latine. Leur incorporation à ce texte a transformé sa rigoureuse structure académique initiale, me permettant de proposer davantage de jugements de valeur, ou autrement dit, d’insuffler plus de passion pour ma Patrie et pour notre Amérique.

Personnellement, je n’ai de cesse de m’indigner de la tromperie et du pillage infligés au continent. Comment ne pas se mettre en colère devant des hold-up tels que le sauvetage bancaire, la Loi de Garantie des Dépôts, le vol de notre monnaie, la renégociation de la dette de 2000 et notre incapacité à construire quelque chose qui nous serait propre, nous condamnant ainsi à ne rester que de vulgaires et tardifs imitateurs des paradigmes étrangers ? Comment ne pas s’emporter devant l’amoralité de nos dirigeants, devant les politiques publiques décidées par des bureaucrates apatrides, devant la suprématie du capital sur l’être humain ? Si au travers de ce livre j’arrive à transmettre de façon réfléchie cette passion et cette indignation – surtout aux jeunes – mes efforts n’auront pas été vains.

De nombreuses choses que nous avons faites et sommes en train de faire depuis le 15 janvier 2007, avec notre Révolution Citoyenne, se comprendront à partir de ce rappel historique. Comme vous le verrez, la grande majorité de ces actions ne relèvent pas d’impératifs idéologiques mais du sens commun.

Je remercie mon ancienne élève, l’une des plus brillantes que j’ai eues et aujourd’hui extraordinaire collaboratrice, Sandra Naranjo. C’est elle qui s’est chargée de peaufiner et de vérifier les données, de contrôler les sources, d’établir la bibliographie, etc. Naturellement, toute erreur qui se serait glissée dans ce livre relèverait de mon entière responsabilité. Je voudrais également remercier René Ramirez, Nathalie Cely et Pedro Elosequi pour leur relecture et leurs précieux commentaires. Merci à Ramiro Noriega et Galo Mora d’avoir recherché une maison d’édition. Et enfin, je tiens à remercier la maison d’édition Random House Mondadori de l’enthousiasme avec lequel elle a accepté la publication du livre, malgré le manque de temps.

Je voudrais également avoir une pensée pour les adversaires de la Révolution Citoyenne qui, à de rares exceptions près, de par leur médiocrité et leur manque de sens de la Patrie, m’ont encouragé à ménager le temps nécessaire à la rédaction de ce livre, afin d’exposer une fois encore les visions et intérêts qui les animent.

L’Équateur ne fut jamais un paradis économique ou social, mais ce qui s’est passé au cours des dernières décennies est réellement inqualifiable. D’où le titre que j’ai choisi : Équateur : de la République bananière à la Non-République.

Bolivar disait : « Ils ne nous domineront pas par la force, mais par l’ignorance. » Je crains qu’une fois encore, les paroles du bon Simon n’aient été prémonitoires. Mon souhait est que ce livre aide à la véritable libération de nos peuples, au moyen de la connaissance et de la compréhension des atrocités infligées à nos pays ; qu’il soit une contribution supplémentaire pour ne jamais reproduire les erreurs du passé.

¡ Hasta la victoria, siempre !

RAFAEL CORREA

MODERNISATION SANSDÉVELOPPEMENT

1.Tentatives de modernisation

L’époque du modèle primo exportateur

Durant la période coloniale, les possessions espagnoles de ce que l’on appellerait plus tard l’Amérique latine initièrent le développement de leur base productive – bien que ce développement fût souvent le fruit d’une exploitation intensive de la population indigène, au moyen d’institutions telles que les mitas1, les obrajes2 et les encomiendas3.

Cependant, suite à leur indépendance, les nouvelles républiques intégrèrent le marché mondial (alors dominé par l’empire britannique) essentiellement en tant que fournisseuses de matières premières, ce qui devait provoquer la ruine des manufactures locales naissantes et lentement déterminer la fonction primo exportatrice de leurs économies. L’Équateur ne fit pas exception à la règle, et dès la fin du XIXe siècle jusqu’à la seconde décennie du XXe son économie fut basée sur l’exportation de cacao, qui en vint à représenter 80 % du total de ses exportations. Les crises politiques et les principales transformations socio-économiques de cette période, parmi lesquelles l’émergence d’une puissante classe agro exportatrice, furent directement liées aux conditions de production du cacao et à son marché international.

L’opulence des producteurs et exportateurs de cacao était telle qu’eux-mêmes et leurs familles résidaient souvent en France. La ville de Vinces, centre de la production cacaotière, était surnommée « la petite Paris ». Encore aujourd’hui, plus d’un siècle après l’apogée du cacao, lorsqu’une personne de la côte équatorienne se croit supérieure aux autres, on dit qu’elle se prend pour « le grand cacao ».

En conséquence des épidémies qui touchèrent la production nationale à partir des années vingt, et suite à la chute des prix sur le marché mondial, vers le milieu des années quarante le cacao avait déjà perdu une grande part de sa prédominance dans l’économie du pays, ne représentant plus que 20 % à peine de ses exportations (Banque Centrale de l’Équateur, 2006). Avec l’appui d’entreprises étrangères et du Gouvernement national, à la fin des années quarante et au début des années cinquante apparut un nouveau produit primaire destiné à l’exportation : la banane.

Contrairement à la production cacaotière, réalisée par des cultivateurs indépendants dans des haciendas, la nouvelle culture s’effectuait dans des plantations petites ou moyennes, utilisait intensivement le capital, employait des travailleurs salariés et tant sa production que sa commercialisation étaient financées par des capitaux nord-américains. L’arrivée de la banane stimula l’économie équatorienne ; et avec l’introduction du travail agricole salarié (jusqu’à présent absolument marginal dans le pays) l’agriculture côtière fut profondément transformée, de même que les relations capitalistes de la campagne. Toute fois dans la région interandine le système du « huasipungo » demeura la norme. Le huasipungo, du quechua pungo (porte) et huasi (maison), soit « porte de la maison », était une relation de production agricole héritée de la période coloniale. Elle consistait en un échange de terre contre du travail : les « huasipungueros » travaillaient à la hacienda une partie de la semaine en échange de lopins de terre (huasipungos) que le propriétaire les autorisait à cultiver pour leur usage propre.

Il fallut attendre 1964 et la première réforme agraire pour que disparaissent définitivement de l’agriculture équatorienne les formes de travail précaire et plus particulièrement le huasipungo.

L’industrialisation par substitution d’importations

Simultanément à ces transformations économiques, et stimulée par les nouveaux scénarios géopolitiques issus de la Seconde Guerre Mondiale, émergea une nouvelle pensée économique qui rejetait le modèle primo exportateur, dénonçant les aspects suivants : sa faible capacité de génération de valeur ajoutée, sa tendance à concentrer les profits entre les mains des seuls propriétaires des ressources naturelles, et sa dépendance aux fluctuations des marchés mondiaux.

En Amérique Latine, toujours dans le cadre de cette nouvelle pensée développementiste, s’imposa une stratégie de développement connue sous le nom d’industrialisation par substitution d’importations (modèle ISI), inspirée par l’école de pensée économique « structuraliste » et impulsée par la Commission Économique pour l’Amérique Latine des Nations Unies (CEPAL).

Le modèle ISI fut en quelque sorte l’interprétation latino-américaine de la « Théorie de la modernisation », alors dominante dans le monde d’après-guerre. Selon cette théorie, la condition nécessaire et presque suffisante pour atteindre le développement était de parvenir à une croissance économique soutenue, pour laquelle l’économie devait consolider les secteurs à forte productivité – essentiellement le secteur industriel – suivant ainsi, théoriquement, l’exemple des pays déjà développés. En conséquence, le développement fut identifié à l’industrialisation.

La contribution de l’école structuraliste consistait en ce que, toujours dans cette logique de modernisation, les conditions structurelles de l’Amérique Latine soient considérées depuis une approche centro-périphérique. Cette approche affirmait qu’à cause de l’échange inégalitaire, les bénéfices des gains de productivité des pays périphériques seraient transférés aux pays industrialisés, ce qui entraînerait un phénomène d’insuffisance dynamique, c’est-à-dire une incapacité à dégager un excédent suffisant pour réinvestir et maintenir la croissance.

Cet échange ou commerce inégalitaire se manifestait par la dégradation des termes de l’échange, c’est-à-dire dans la relation entre les prix des biens des pays périphériques et ceux des biens des pays centraux. Les études de la CEPAL montraient qu’historiquement cette relation tendait à décroître en défaveur des pays périphériques. En conséquence, la stratégie de développement devait prévenir cet échange inégalitaire et l’injuste transfert de ressources, à travers la substitution d’importations.

Le Modèle ISI en Équateur

Dans le cas de l’Équateur, la production et l’exportation bananière générèrent un excédent économique qui permit d’initier un processus ISI, fondé sur les recommandations de la CEPAL. Déjà en 1954 le directeur de la CEPAL, Raúl Prebisch, soumettait au Secrétariat des Nations Unies un rapport intitulé « Le développement économique de l’Équateur ». La même année, un décret de loi inspiré de cette étude fut passé en urgence, et le 29 mai fut créée la Junte Nationale de Planification, ou JUNAPLA. Elle devint en 1979 le Conseil National de Développement, ou CONADE. Il est à noter que la Constitution de 1998, qui consacra le néolibéralisme en Équateur, supprima la CONADE et réduisit la planification à une officine rattachée à la présidence de la République, renommée depuis 2004 le Secrétariat National de Planification, SENPLADES.

Les études conduites par la CEPAL entre 1954 et 1963 serviraient à l’élaboration du « Plan de Développement Économique et Social pour la période 1964-1973 », qui serait prolongé plus tard par le « Plan National de Transformation et de Développement 1973-1977 ». Selon ces plans, l’État devait mettre au point une loi de promotion et de développement industriel, établir des politiques douanières et fiscales, rechercher des ressources naturelles, former la main-d’œuvre, créer une infrastructure industrielle et appuyer financièrement le secteur.

En parallèle à la recherche de plus grands marchés pour leur développement industriel, l’Équateur, la Colombie, la Bolivie, le Pérou et le Chili conclurent en 1969 l’Accord de Carthagène, la plus sérieuse tentative d’intégration économique et sociale entreprise jusqu’alors par le pays. Le Venezuela rejoignit l’accord en 1973, tandis que le Chili, sous le régime de Pinochet, s’en retirait en 1976. L’Accord de Carthagène sera modifié et élargi jusqu’à culminer en 1997 avec la constitution de la Communauté Andine des Nations, CAN.

Le processus d’industrialisation de l’Équateur s’intensifia à partir de 1972, quand le pays se transforma en producteur et exportateur de pétrole, grâce à la découverte d’importants gisements dans la région amazonienne. Le boom pétrolier, déjà ressenti depuis la fin des années soixante en raison d’importants investissements étrangers dans le domaine des hydrocarbures, généra une croissance économique sans précédent, dégageant ainsi les ressources nécessaires pour financer l’industrialisation du pays de manière agressive. Grâce aux exportations pétrolières, la croissance de la nation grimpa en flèche, montant à 14 % en 1972, et atteignant jusqu’à 25 % en 1973. Durant la décennie 1971-1981 la croissance moyenne fut supérieure à 8 %, ce qui signifie que le PIB fit plus que doubler au cours de ces dix années, tandis que le PIB par habitant s’élevait de 72 %. Le PIB industriel augmenta encore plus rapidement, croissant à un rythme annuel de 10 % environ au cours de la même période (BCE, 1990a).

Cependant, toutes ces ressources accumulées dans le secteur industriel urbain eurent pour conséquence de forts mouvements migratoires, depuis les zones rurales et les centres urbains intermédiaires vers les grandes villes, essentiellement Quito et Guayaquil. L’Équateur fut alors confronté à une urbanisation rapide de sa population et de sa main-d’œuvre, passée quasiment inaperçue en termes d’indicateurs économiques, mais affectant significativement le bien-être social. En 1962, 65 % de la main-d’œuvre était rurale contre seulement 48 % en 1982, ce qui implique que la population active urbaine a enregistré une prodigieuse hausse de 137 % en vingt ans (Oficina de Censos Nacionales, 1965 ; INEC, 1985). Dans le même temps, l’emploi manufacturier, qui selon ce modèle constitue la principale source d’absorption de la main-d’œuvre urbaine, diminua sa participation à l’emploi total. Il s’accrut de 45 % sur la période 1974-1982, soit environ la moitié seulement de la croissance du PIB industriel dans le même intervalle. Approximativement, seuls 34 000 postes furent créés en termes absolus, ce qui reflète clairement la faible capacité de création d’emplois du processus d’industrialisation équatorien (INEC, 1976 et 1985). Cette situation, associée à la hausse de la population active urbaine évoquée ci-dessus, engendra chômage et sous-emploi dans les villes, de nouvelles formes de pauvreté, et un vaste secteur informel urbain, tout ceci à l’époque où paradoxalement le dynamisme et la richesse de l’économie équatorienne atteignaient des sommets.

Il est à noter qu’étant donné le paradigme de développement alors prévalant, cette impressionnante déstructuration sociale subie par le pays fut considérée comme « positive », puisque la Théorie de la modernisation, à la source du processus d’industrialisation, présentait les sociétés développées comme nécessairement urbanisées. Malheureusement, ces critères mal compris de « modernisation » persistent encore à ce jour, et il est fréquent d’entendre les maires des plus grandes villes se vanter du nombre de leurs habitants, en dépit des conditions dans lesquelles vivent ces derniers (entassement, pauvreté). De même, il n’est pas rare d’entendre des analystes économiques justifier la négligence et la décroissance subies par le secteur agricole équatorien, au prétexte que ces maux sont censés être des symptômes de la nouvelle « économie du savoir », qui caractérise les pays développés – oubliant ainsi que ces derniers prirent d’abord soin de consolider leurs secteurs agricoles et industriels.

La folie pétrolière et la reproduction des importations

Compte tenu de l’afflux massif de dollars dû aux exportations pétrolières et à l’accès au crédit international (à partir de 1976), de 1971 à 1981 le taux de change nominal fut maintenu à la parité de 25 sucres4 par dollar ; et ce en dépit de l’inflation intérieure qui enregistra une moyenne annuelle de 12,6 % sur la même période (BCE, 2006). Due au grand volume d’importations requises par l’industrie, la surévaluation réelle du sucre permit de transférer les ressources depuis les secteurs pétrolier et primo exportateur agricole vers le secteur industriel. Néanmoins, cette surévaluation produisit également de graves distorsions dans le processus d’industrialisation, en créant de grands déséquilibres dans le secteur externe non pétrolier, et en faisant que le processus ISI équatorien devienne très demandeur de biens d’équipements et de consommation intermédiaire, tous deux importés. Ce qui, en plus d’expliquer dans une grande mesure l’incapacité du secteur à