29,99 €

Mehr erfahren.

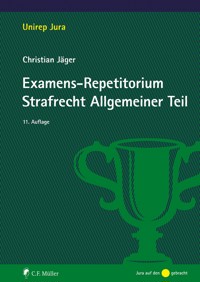

- Herausgeber: C.F. Müller

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Der nunmehr bereits in 10. Auflage vorliegende Besondere Teil erscheint wieder zeitgleich mit dem Allgemeinen Teil, sodass die beiden Bände erneut den gesamten Examensstoff aus den exakt gleichen Berichtszeiträumen umfassen. Ziel des Werks ist es Grundwertungen und System des Besonderen Teils des Strafrechts sowie seine Verzahnung mit dem Allgemeinen Teil möglichst verständlich darzustellen und den Studierenden anhand einschlägiger Fälle aufzuzeigen, welche Bedeutung dem Strukturdenken in der Klausurbearbeitung zukommt. Das Buch ist damit systematisches Lehrbuch und Fallsammlung in einem. Berücksichtigt wurden alle examensrelevant erscheinenden aktuellen Entwicklungen aus Rechtsprechung und Literatur. In der gewohnten Art werden dabei vor allem zahlreiche neue examensrelevante Entscheidungen des BGH und der Obergerichte in ausführlichen Fällen sowie spannende neue Rechtsfragen in Beispielen gelöst. Darüber hinaus wurden in dieser 10. Auflage auch bedeutsame Rechtsentwicklungen erfasst. Eingearbeitet ist beispielsweise das am 01.10.2021 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings sowie Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen Zwangsprostitution. Die Darstellung des § 238 StGB wurde deshalb deutlich erweitert. Ebenfalls eingearbeitet ist die vom 6. Senat des BGH angedeutete Änderung der Bestimmung des Zugeignungsbegriffs i.R.d. § 246 I StGB.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Examens-Repetitorium Strafrecht Besonderer Teil

von

Dr. Christian Jägero. Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

10., neu bearbeitete Auflage

www.cfmueller.de

UNIREP JURA

Herausgegeben von Prof. Dr. Mathias Habersack

Autor

Christian Jäger, Jahrgang 1965, Studium der Rechtswissenschaften in München, Promotion (1995) und Habilitation (2002) ebendort, Assessorexamen 1993. Venia legendi für die Fächer Strafrecht, Strafprozessrecht und Jugendstrafrecht. Von August 2003 bis September 2008 Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Trier. Von Oktober 2008 bis September 2013 Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, insbesondere Wirtschaftsstrafrecht und Medizinrecht an der Universität Bayreuth. Seit Oktober 2013 Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Medizinstrafrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ebendort seit Januar 2014 Direktor der Forschungsstelle für Wirtschafts- und Medizinstrafrecht (FoWiMed). Seit April 2012 Gastprofessor an der Université de Bordeaux.

Ausgewählte Veröffentlichungen: Der Rücktritt vom Versuch als zurechenbare Gefährdungsumkehr, 1996; Beweisverwertung und Beweisverwertungsverbote im Strafprozess, 2003; Die Abwägbarkeit menschlichen Lebens im Spannungsfeld von Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie, ZStW 115 (2003), 765 ff.; Zurechnung und Rechtfertigung als Kategorialprinzipien im Strafrecht, 2006; Das Verbot der Folter als Ausdruck der Würde des Staates, Festschrift für Herzberg, 2008, 539 ff.; Der Feind als Paradigmenwechsel im Recht – Zu Existenz und Tauglichkeit eines Feindstrafrechts als Mittel zur Verteidigung des Rechtsstaats, Festschrift für Claus Roxin II, 2011, 71 ff.; Der Arzt im Fadenkreuz der juristischen Debatte um assistierten Suizid, JZ 2015, 875 ff.; Das dualistische Notwehrverständnis und seine Folgen für das Recht auf Verteidigung GA 2016, 258 ff.; Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld – Drei Standorte im juristischen Dilemma „Leben gegen Leben“, Festschrift für Rogall, 2018, 172 ff.; Zur Notwendigkeit einer Neuorientierung bei der Beurteilung der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Angesicht der Coronapandemie, ZIS 2020, 151 ff. (gemeinsam mit Johannes Gründel); Die objektive Zurechnung als kognitiver Bezugspunkt im Tatentschluss des versuchten Unterlassungsdelikts, in: GA 2021, S.272 ff.; Aktuelles zum ärztlich assistierten Suizid in Deutschland (2023), in: MMW Fortschritte der Medizin 165 (17), S. 32 ff. (gemeinsam mit Christoph Ostgathe).

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8114-9077-2

E-Mail: [email protected]

Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598

www.cfmueller.de

© 2024 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg

Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

Vorwort

Der neuerliche Abverkauf meines Repetitoriums zum Strafrecht Besonderer Teil hat, wie schon beim Allgemeinen Teil, eine Neuauflage erforderlich gemacht. Der nunmehr bereits in 10. Auflage vorliegende Besondere Teil erscheint wieder zeitgleich mit dem Allgemeinen Teil, sodass die beiden Bände erneut den gesamten Examensstoff aus den exakt gleichen Berichtszeiträumen umfassen. Rechtsprechung und Literatur konnten noch bis Juni 2024 eingearbeitet werden.

Berücksichtigt sind wiederum alle mir examensrelevant erscheinenden aktuellen Entwicklungen aus Rechtsprechung und Literatur. Eingearbeitet wurde wieder eine wahre Flut neuer examensrelevanter Entscheidungen des BGH und der Obergerichte, die in den letzten Jahren gefällt wurden und in diesem Band klausurmäßig gelöst sind (hierzu gehören etwa der Strafzinsen-Fall, der Insulinspritzen-Fall, der Mangelversorgungs-Fall, der Reisezieltäuschungs-Fall, der Schraubendreher-Fall, der E-Bike-Fall, der Würger-Fall, der Beihilfeantrags-Fall, der Autocrash-Fall und der Molotowcocktail-Fall).

Auch im Übrigen sind viele, meist ebenfalls klausurmäßig gelöste Beispiele aus der neueren Judikatur hinzugekommen (erwähnt seien hier nur der Kickdown-Fall, der Kleinkind-Fall, der Brandlegungs-Fall, der Wutbürger-Fall, der Eifersuchts-Fall, der Tieflader-Fall, der Juwelierladenknacker-Fall, der Mischgebäude-Fall, der Luftpumpen-Fall, der Pleitegeier-Fall und der Postpendenz-Fall).

Darüber hinaus wurden in dieser 10. Auflage auch bedeutsame Rechtsentwicklungen erfasst. Eingearbeitet ist beispielsweise das am 01.10.2021 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings sowie Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen Zwangsprostitution. Die Darstellung des § 238 StGB wurde deshalb deutlich erweitert. Ebenfalls eingearbeitet ist die vom 6. Senat des BGH angedeutete Änderung der Bestimmung des Zueignungsbegriffs i.R.d. § 246 I StGB (dazu der soeben genannte Tieflader-Fall).

Im Übrigen folge ich weiter meiner Zielsetzung, Grundwertungen und System des Besonderen Teils des Strafrechts sowie seine Verzahnung mit dem Allgemeinen Teil möglichst verständlich darzustellen und den Studierenden anhand einschlägiger Fälle aufzuzeigen, welche Bedeutung dem Strukturdenken in der Klausurbearbeitung zukommt. Das Buch bleibt damit systematisches Lehrbuch und Fallsammlung in einem.

Dank schulde ich meinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (in alphabetischer Reihenfolge) Frau Marie-Zoé Bour, Herrn Johannes Gründel, Frau Rebecca Heß, Frau Kira Junker, Herrn Julian Peters, Herrn Constantin Trotta und Frau Kerstin Ziegler. Durch ihre wertvolle Unterstützung haben sie die rasche Fertigstellung der Neuauflage möglich gemacht und sind mir bei der Neubearbeitung auf vielfältige Weise helfend zur Seite gestanden. Zu danken habe ich aber auch meiner Sekretärin, Frau Eva-Marina Perhot, die dazu beigetragen hat, dass die Arbeiten an dieser Neuauflage zügig abgeschlossen werden konnten. Ebenso gilt mein Dank den an meinem Lehrstuhl beschäftigten studentischen Hilfskräften (in alphabetischer Reihenfolge) Herrn Leon Frimberger, Frau Lea Hermsdorf, Herrn Laurin Klinger, Frau Cara Köck, Frau Valentina Lafer, Herrn Niklas Pohle, Frau Kathrin Schöller und Herrn Moritz Volk, die mir bei der Recherche sowie bei der Korrektur des Textes und des Sachverzeichnisses unterstützend zugearbeitet haben.

Frau Alexandra Burrer sowie Herrn Michael Schmidt vom Verlag C.F. Müller danke ich wiederum für die hervorragende und freundliche Zusammenarbeit.

Den Lesern der Vorauflage schulde ich schließlich Dank für die zahlreichen wertvollen Hinweise und Anregungen. Zuschriften erreichen mich am besten unter meiner E-Mail-Adresse: [email protected].

Erlangen, im Juni 2024

Christian Jäger

Vorwort zur 1. Auflage

Die freundliche Aufnahme, die mein Repetitorium zum Strafrecht Allgemeiner Teil bei den Studierenden erfahren hat, hat mich darin bestärkt, ein Repetitorium zum Besonderen Teil folgen zu lassen. Das nunmehr vorliegende Buch liefert das notwendige Examenswissen zum Besonderen Teil des Strafrechts in einem Band und vervollständigt damit den Lehrstoff des materiellen Strafrechts, den der Student im Examen zu beherrschen hat. Dabei habe ich die Materie in drei große Kapitel aufgeteilt:

Kapitel 1: Delikte gegen höchstpersönliche Rechtsgüter

Kapitel 2: Delikte gegen das Vermögen

Kapitel 3: Weitere examensrelevante Deliktsgruppen.

Daraus wird bereits ersichtlich, dass dieses Lehrbuch vor allem darauf ausgerichtet ist, den Studierenden die zusammengehörenden Deliktsbereiche näher zu bringen, um das notwendige Gespür für examenstypische Zusammenhänge zu schärfen. Denn nirgends ist das Erkennen des rechtsgutsbezogenen Kontexts, in dem die Probleme stehen, so wichtig wie im Besonderen Teil des Strafrechts.

Aus diesem Grunde habe ich auch die bereits dem Allgemeinen Teil zugrunde liegende integrative Fallmethode beibehalten. Die vor allem an der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausgerichteten Fälle und Lösungen sollen die Studierenden in die Lage versetzen, nicht nur das Einzelproblem zu erfassen, sondern auch die größeren Gesamtzusammenhänge zu erkennen, um auf diese Weise auch für die Bearbeitung unbekannter Klausursachverhalte gerüstet zu sein.

Leicht verändert gegenüber dem Allgemeinen Teil ist das Erscheinungsbild. Die Fälle sind nun ganz klar durch Einrahmungen kenntlich gemacht, sodass der Leser deutlich zwischen systematischem Text und Anwendung des Stoffs im Fall unterscheiden kann. Ich habe mit dieser grafischen Veränderung einem von Studierenden vielfach geäußerten Wunsch Rechnung getragen und werde diese neue Gestaltungsform auch in der 2. Auflage meines Repetitoriums zum Allgemeinen Teil übernehmen.

Meiner Mitarbeiterin Frau Michaela Krämer danke ich herzlich für die bei der Erstellung und Durchsicht des Manuskripts geleistete wertvolle Hilfe sowie für die Ausarbeitung des Stichwortverzeichnisses. Ohne ihre unermüdliche – zum Teil auch die Fallausarbeitung betreffende – fachlich kompetente Unterstützung wäre ein so rasches Erscheinen dieses Bandes sicherlich nicht möglich gewesen. Gleicher Dank gilt meinen studentischen Hilfskräften (in alphabetischer Reihenfolge) Frau Rieke Detering, Herrn Andreas Ernst, Herrn Sebastian Jäger, Frau Helene Rörig, Frau Irene Walker sowie Frau Eva Wallberg, die mir bei der Fallarbeit, bei der Einfügung von Literaturhinweisen sowie bei der Korrektur des Textes behilflich waren. Zu danken habe ich aber auch meiner Sekretärin Frau Marlies Kessler, die für die Herstellung des Typoskripts verantwortlich zeichnet und mir in jeder Bearbeitungsphase mit bewundernswerter Ausdauer, Gelassenheit und Übersicht zur Seite gestanden hat. Die Einheitlichkeit der Zitierweise ist maßgeblich auf ihre zuverlässige Arbeit am Computer zurückzuführen. Ein besonderer Dank geht schließlich einmal mehr an Frau Alexandra Burrer vom Verlag C.F. Müller, die das Entstehen dieses Bandes engagiert unterstützt und vorbildlich redaktionell betreut hat.

Last but not least will ich mich wieder bei meinen Studenten bedanken, die es ermöglicht haben, dass ich den Stoff dieses Buches in den Vorlesungen erproben und zur Diskussion stellen konnte. Dementsprechend möchte ich alle Leser erneut aufrufen, gegebenenfalls durch Kritik und Anregung unter der E-Mail-Adresse [email protected] zur künftigen Ausgestaltung und Verbesserung dieses Bandes beizutragen.

Trier, im August 2005

Christian Jäger

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Vorwort zur 1. Auflage

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Kapitel 1Delikte gegen höchstpersönliche Rechtsgüter

§ 1Delikte gegen das Leben

A.Geschütztes Rechtsgut sowie Verhältnis der Tötungsdelikte untereinander und zu den Tatbeständen der vorsätzlichen Körperverletzung2 – 29

I.Geschütztes Rechtsgut2 – 7

1.Der Lebensbeginn3 – 6

2.Das Lebensende7

II.Das Verhältnis der Tötungsdelikte untereinander8 – 22

1.Folgen der BGH-Lösung9

2.Folgen der Literatur-Lösung10

3.Bedeutung bei tatbezogenen Merkmalen11

4.Bedeutung bei täterbezogenen Merkmalen12

5.Konsequenzen für die Fallbearbeitung13

6.Konsequenzen für den Klausuraufbau14 – 19

a)Sachverhalte ohne Teilnahmeprobleme14 – 16

b)Sachverhalte mit Teilnahmeproblemen17 – 19

7.Sonderproblem: Mord und Totschlag in Mittäterschaft20 – 22

III.Das Verhältnis der Tötungstatbestände zu den Körperverletzungstatbeständen23 – 29

1.Das Verhältnis der Tötungsdelikte zu §§ 223 ff. StGB23 – 25

2.Das Verhältnis der Tötungsdelikte zu § 226 I StGB26

3.Das Verhältnis der Tötungsdelikte zu § 226 II StGB27

4.Das Verhältnis der Tötungsdelikte zu § 227 StGB28

5.Das Verhältnis der Tötungsdelikte zu den Abtreibungsdelikten nach §§ 218 ff. StGB29

B.Die Tötungsdelikte im Einzelnen30 – 94

I.Totschlag nach § 212 StGB31

II.Mord nach § 211 StGB32 – 59

1.Der Tatbestand des Mordes32

2.Die einzelnen Mordmerkmale33 – 59

a)Mordlust33

b)Befriedigung des Geschlechtstriebs34

c)Habgier35 – 37

d)Sonstige niedrige Beweggründe38

e)Heimtücke39 – 47

f)Grausamkeit48

g)Gemeingefährlichkeit des Mittels49, 50

h)Ermöglichung einer Straftat51

i)Verdeckung einer Straftat52 – 59

III.Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB60 – 65

1.Verhältnis zu anderen Tötungsdelikten60 – 62

2.Der Tatbestand des § 216 StGB63 – 65

a)Ausdrückliches Verlangen63

b)Ernstliches Verlangen64

c)Tötung65

IV.Sonderproblem: Suizid, Tötung auf Verlangen und Sterbehilfe66 – 80

1.Mitwirkung an fremder Selbsttötung66 – 75

2.Sterbehilfe (Euthanasie)76 – 80

V.Verfassungswidrigkeit der Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung nach § 217 StGB 81 – 84

1.Einführung des § 217 StGB82

2.Die Entscheidung des BVerfG und ihre Begründung83

3.Weitere Entwicklung nach dem Urteil des BVerfG84

VI.Fahrlässige Tötung nach § 222 StGB85

VII.Aussetzung nach § 221 StGB86 – 94

1.Wesen der Aussetzung und Verhältnis zu anderen Delikten86

2.Der Tatbestand der Aussetzung87 – 92

a)Objektiver Tatbestand87 – 91

cc)Gefahrverursachung90

dd)Tun und Unterlassen91

b)Subjektiver Tatbestand92

3.Strafschärfungen nach § 221 II Nr. 1, 2; III StGB93

4.Sonderproblem: Erfolgsqualifizierter Versuch nach § 221 III StGB94

§ 2Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit

A.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten95

B.Die einzelnen Körperverletzungsdelikte96 – 133

I.Einfache Körperverletzung nach § 223 StGB96, 97

II.Gefährliche Körperverletzung nach § 224 StGB98 – 116

1.§ 224 I Nr. 1 StGB99 – 103

2.§ 224 I Nr. 2 StGB104 – 107

3.§ 224 I Nr. 3 StGB108

4.§ 224 I Nr. 4 StGB109 – 113

5.§ 224 I Nr. 5 StGB114 – 116

III.Schwere Körperverletzung nach § 226 StGB117 – 121

1.§ 226 I Nr. 2 StGB118 – 120

2.§ 226 I Nr. 3 StGB121

IV.Körperverletzung mit Todesfolge nach § 227 StGB122 – 130

1.Sonderproblem 1: Schwere Folge als Konsequenz aus Handlung oder Erfolg?123 – 127

2.Sonderproblem 2: Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen, §§ 227, 13 StGB128 – 130

V.Körperverletzung im Amt nach § 340 StGB131

VI.Misshandlung von Schutzbefohlenen nach § 225 StGB132

VII.Beteiligung an einer Schlägerei nach § 231 StGB133

§ 3Delikte gegen die persönliche Freiheit

Vorbemerkung: Geschütztes Rechtsgut134

A.Nachstellung nach § 238 StGB135 – 149

I.Tatbestand nach § 238 I StGB135 – 145

1.Tathandlung135

2.Tatmittel136 – 144

a)Aufsuchen der räumlichen Nähe (Nr. 1)137

b)Versuch der Kontaktaufnahme durch Verwendung von Telekommunikationsmitteln und Ähnlichem (Nr. 2)138

c)Bestellungen und Anzeigen unter dem Namen des Opfers (Nr. 3)139

d)Drohung mit Verletzung von Leib, Leben oder Freiheit (Nr. 4)140

e)Verletzung des Lebens- und Geheimnisbereichs (Nr. 5)141

f)Verbreiten von Abbildungen (Nr. 6)142

g)Veröffentlichung unter falscher Identität (Nr. 7)143

h)Andere vergleichbare, die Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigende Handlungen (Nr. 8)144

3.Eignung zu nicht unerheblicher Beeinträchtigung145

II.Regelbeispiele nach § 238 II StGB146 – 148

III.Erfolgsqualifikation nach § 238 III StGB149

B.Nötigung nach § 240 StGB150 – 162

I.Tathandlungen, Tatmittel und Tatziel150 – 155

1.Tathandlungen150

2.Die Mittel der Nötigung: Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel151 – 154

a)Gewalt151

b)Drohung mit einem empfindlichen Übel152 – 154

aa)Sonderproblem 1: Drohung mit einem Unterlassen153

bb)Sonderproblem 2: Drohung durch Unterlassen154

3.Taterfolg155

II.Rechtswidrigkeit nach § 240 II StGB156 – 162

1.Grundsätzliches156, 157

2.Sonderproblem: Berücksichtigung von Fernzielen im Rahmen der Verwerflichkeitsprüfung158 – 162

C.Freiheitsberaubung nach § 239 StGB163 – 172

I.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten163

II.Die Tathandlungen164 – 172

1.Einsperren164 – 168

2.Freiheitsberaubung in sonstiger Weise169

3.Tatbestandsausschließendes Einverständnis170

4.Rechtswidrigkeit171

5.(Erfolgs-)Qualifizierte Tatbestände172

D.Erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme nach §§ 239a, 239b StGB173 – 177

E.Bedrohung nach § 241 StGB178 – 187

I.Geschütztes Rechtsgut des § 241 StGB und Verhältnis zu anderen Delikten178

II.Der objektive Tatbestand des § 241 StGB179 – 187

1.Bedrohung mit der Begehung bestimmter Vergehen nach § 241 I StGB180, 181

2.Bedrohung mit Verbrechensbegehung nach § 241 II StGB182

3.Vortäuschung einer Verbrechensbegehung nach § 241 III StGB183

4.Öffentliche Begehung nach § 241 IV StGB184

5.Strafantrag nach § 241 V StGB185

6.Verhältnis von § 241 zu 240 StGB186, 187

F.Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und professionelle Helfer nach §§ 113, 114, 115 III StGB188 – 204

I.Geschütztes Rechtsgut des § 113 StGB und Verhältnis zu anderen Delikten188 – 191

II.Der objektive Tatbestand des § 113 StGB192, 193

1.Vollstreckungshandlung eines inländischen Amtsträgers (vgl. § 11 StGB)192

2.Tathandlungen193

III.Subjektiver Tatbestand194

IV.Tatbestandsannex: Rechtmäßige Diensthandlung nach § 113 III S. 1 StGB195

V.Besonders schwere Fälle nach § 113 II StGB196

VI.Irrtümer des Täters197 – 199

1.Irrtum über Amtsträgereigenschaft bzw. Vornahme einer Vollstreckungshandlung198

2.Irrtum über die Rechtmäßigkeit der Amtshandlung199

VII.Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte nach § 114 StGB200 – 203

1.Diensthandlung eines inländischen Vollstreckungsbeamten (vgl. § 11 StGB)201

2.Tathandlung202

3.Entsprechende Geltung der Strafzumessungs- und Irrtumsregeln nach § 113 II bis IV StGB203

VIII.Erweiterung des Schutzbereichs durch § 115 StGB204

§ 4Beleidigungsdelikte

A.Allgemeines205 – 214

I.Der Ehrbegriff als Grundlage aller Beleidigungsdelikte205 – 209

1.Faktischer Ehrbegriff206

2.Normativ-faktischer Ehrbegriff207

3.Normativer Ehrbegriff208

4.Stellungnahme209

II.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis der Beleidigungsdelikte untereinander210 – 214

1.Geschütztes Rechtsgut210

2.Verhältnis der Beleidigungsdelikte untereinander211 – 214

B.Die Beleidigungsdelikte im Einzelnen215 – 247

I.Beleidigung nach § 185 StGB215 – 227

1.Tathandlung215 – 219

a)Ehrverletzende Tatsachenbehauptungen gegenüber dem Betroffenen216 – 218

b)Ehrverletzende Werturteile gegenüber dem Betroffenen selbst oder gegenüber Dritten219

2.Äußerungsformen der Beleidigung220

3.Kundgabe der Ehrkränkung221

4.Subjektiver Tatbestand222

5.Rechtswidrigkeit223

6.Sonderproblem 1: Beleidigung eines Einzelnen unter einer Kollektivbezeichnung224

7.Sonderproblem 2: Beleidigung eines Kollektivs225 – 227

II.Üble Nachrede nach § 186 StGB228 – 238

1.Tathandlung228 – 234

a)Behaupten229

b)Verbreiten230

c)Drittbezug der Tatsache231 – 233

d)Eignung zur Rufschädigung234

2.Subjektiver Tatbestand235

3.Tatbestandsannex: Nichterweislichkeit der Wahrheit236

4.Rechtswidrigkeit237

5.Qualifizierungen238

III.Verleumdung nach § 187 StGB239 – 242

1.Tathandlung239

2.Wahrheitsbeweis240

3.Kreditgefährdung241

4.Qualifizierungen242

IV.Wahrnehmung berechtigter Interessen nach § 193 StGB243 – 247

§ 5Delikte gegen den persönlichen Lebens- und Geheimbereich

A.Die Verletzung des geistigen Persönlichkeitsbereichs248 – 266

I.Die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes nach § 201 StGB248 – 251

1.Geschütztes Rechtsgut248

2.Schutzobjekt249

3.Tathandlungen250

4.Unbefugtes Handeln251

II.Die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen nach § 201a StGB252 – 256

1.Geschütztes Rechtsgut252

2.Schutzobjekt253

3.Tathandlungen254

4.Unbefugtes Handeln255

5.Medienfreiheiten sowie Informationszugang und Informationsverbreitung256

III.Die Verletzung des Briefgeheimnisses nach § 202 StGB257 – 259

1.Geschütztes Rechtsgut257

2.Tatobjekt258

3.Tathandlungen nach § 202 I StGB259

IV.Das Ausspähen von Daten und verwandte Delikte nach §§ 202a, 202b, 202c StGB260

V.Die Verletzung und Verwertung von Privatgeheimnissen nach §§ 203, 204 StGB261 – 265

1.Geschütztes Rechtsgut261

2.Tatobjekt262

3.Tathandlung263

4.Unbefugtes Handeln264

5.§ 204 StGB265

VI.Strafantragserfordernis nach § 205 StGB266

B.Schutz des gegenständlichen Persönlichkeitsbereichs durch § 123 StGB267 – 269

I.Geschütztes Rechtsgut267

II.Tatobjekte268

III.Tathandlungen des Eindringens und Verweilens trotz Aufforderung zum Entfernen269

Kapitel 2Delikte gegen das Vermögen

§ 6Diebstahl und Unterschlagung

A.Allgemeines270 – 277

I.Das geschützte Rechtsgut270 – 272

II.Verhältnis Diebstahl – Unterschlagung273 – 277

B.Der Diebstahlstatbestand im Einzelnen278 – 363

I.Objektiver Tatbestand278 – 321

1.Sache279 – 284

2.Beweglich285

3.Fremd286 – 297

a)Sonderproblem 1: Tanken, ohne zu bezahlen291 – 296

b)Sonderproblem 2: Irrelevanz von Rückwirkungsfiktionen bei der Fremdheitsbestimmung297

4.Wegnahme298 – 321

a)Gewahrsamsbegriff299 – 302

b)Abgrenzung Diebstahl – Betrug303 – 321

c)Abgrenzung Diebstahl – Computerbetrug316 – 318

d)Vollendung des Diebstahls319 – 321

II.Subjektiver Tatbestand322 – 363

1.Vorsatz322

2.Absicht, sich oder einem Dritten die Sache rechtswidrig zuzueignen323 – 363

a)Gegenstände und Elemente der Zueignungsabsicht323 – 354

aa)Sachsubstanzzueignung324, 325

bb)Sachwertzueignung326 – 354

b)Abgrenzung von Selbst- und Drittzueignungsabsicht355, 356

c)Täterschaft und Teilnahme beim Diebstahl357

d)Die Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung358, 359

e)Sonderproblem: Irrtum über die Rechtswidrigkeit der Zueignung360 – 363

§ 7Schwere Fälle des Diebstahls

A.Rechtsnatur und Anwendbarkeit des § 243 StGB364, 365

I.Rechtsnatur364

II.Anwendbarkeit des § 243 StGB365

B.Die einzelnen Regelbeispiele366 – 376

I.Einbruchs- und Nachschlüsseldiebstahl, § 243 I S. 2 Nr. 1 StGB366, 367

II.Diebstahl besonders geschützter Gegenstände, § 243 I S. 2 Nr. 2 StGB368 – 371

III.Gewerbsmäßiger Diebstahl, § 243 I S. 2 Nr. 3 StGB372

IV.Kirchendiebstahl, § 243 I S. 2 Nr. 4 StGB373

V.Diebstahl öffentlicher Sachen, § 243 I S. 2 Nr. 5 StGB374

VI.Diebstahl unter Ausnutzung von Bedrängnis, § 243 I S. 2 Nr. 6 StGB375

VII.Diebstahl von Waffen und Sprengstoff, § 243 I S. 2 Nr. 7 StGB376

C.Sonderprobleme377 – 386

I.Sonderproblem 1: Der Versuch eines Regelbeispiels377 – 381

II.Sonderproblem 2: Der Vorsatzwechsel beim Diebstahl und seine Auswirkungen auf die Anwendbarkeit des § 243 StGB382 – 386

§ 8Qualifizierte Fälle des Diebstahls

I.Diebstahl mit Waffen oder anderen gefährlichen Werkzeugen, § 244 I Nr. 1a StGB387 – 395

1.Waffen388

2.Anderes gefährliches Werkzeug389 – 395

a)Subjektivierende Auffassungen390

b)Objektivierende Auffassungen391

c)Stellungnahme392 – 395

II.Diebstahl mit sonstigen Werkzeugen oder Mitteln, § 244 I Nr. 1b StGB396

III.Bandendiebstahl, § 244 I Nr. 2 StGB397 – 399

1.Begriff der Bande398

2.Tatausführung unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds399

IV.Wohnungseinbruchsdiebstahl, § 244 I Nr. 3 StGB400 – 404

1.Wohnungsbegriff401 – 403

2.Keine dauerhaft genutzte Privatwohnung bei § 244 I Nr. 3 StGB404

V.Privatwohnungseinbruchdiebstahl, § 244 IV StGB405 – 408

VI.Geringwertigkeitsprivileg des § 243 II StGB409

VII.Vorsatzwechsel im Rahmen des § 244 IV bzw. III Nr. 1 StGB410

VIII.Versuchsbeginn beim Wohnungseinbruchsdiebstahl411

IX.Verhältnis von § 244 IV bzw. I Nr. 3 StGB zu § 243 I S. 2 Nr. 1 StGB412

§ 9Raub und räuberischer Diebstahl

I.Einfacher Raub nach § 249 StGB413 – 435

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten413

2.Objektiver Tatbestand414 – 427

a)Nötigungsmittel414 – 419

aa)Gewalt gegen eine Person414 – 417

bb)Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben418

cc)Zeitpunkt von Gewalt und Drohung419

b)Wegnahme420 – 422

c)Objektiver Zusammenhang zwischen Gewalt und Wegnahme423 – 427

3.Der subjektive Tatbestand428 – 435

a)Vorsatz428

b)Finale Verknüpfung von Nötigung und Wegnahme429 – 434

aa)Fortdauer des Gewalteinsatzes430

bb)Wirkung eines zuvor aus anderem Grund geübten Gewalteinsatzes431 – 434

c)Absicht der Selbst- oder Drittzueignung435

II.Schwerer Raub nach § 250 StGB436 – 451

III.Raub mit Todesfolge nach § 251 StGB452 – 460

1.Rechtsnatur und Verhältnis zu anderen Delikten452

2.Der Tatbestand der Erfolgsqualifikation453 – 460

IV.Räuberischer Diebstahl nach § 252 StGB461 – 469

1.Rechtsnatur und Verhältnis zu anderen Delikten461

2.Objektiver Tatbestand462 – 468

a)Vollendeter Diebstahl oder Raub als Vortat462 – 464

aa)Zeitlicher Anwendungsbereich des § 252 StGB463

bb)Persönlicher Anwendungsbereich des § 252 StGB464

b)Betroffensein auf frischer Tat465 – 467

aa)Frische der Tat465 – 467

bb)Betroffensein

c)Tathandlung: Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben468

3.Subjektiver Tatbestand469

§ 10Betrug

A.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten470 – 475

I.Verhältnis Betrug – Erpressung471 – 473

II.Verhältnis Betrug – Untreue474

III.Verhältnis Betrug – Diebstahl475

B.Der Tatbestand des Betruges im Einzelnen476 – 553

I.Täuschungshandlung durch Vorspiegelung falscher oder Entstellung bzw. Unterdrückung wahrer Tatsachen476 – 494

1.Tatsachen476

2.Die Täuschungshandlung477 – 494

a)Täuschung durch positives Tun478 – 486

aa)Ausdrückliche Täuschung durch positives Tun478

bb)Konkludente Täuschung durch positives Tun479 – 486

b)Täuschung durch Unterlassen487 – 494

II.Irrtum495 – 497

III.Vermögensverfügung498 – 523

1.Freiwilligkeit: Erstes Merkmal zur Abgrenzung des Trickdiebstahls vom Sachbetrug499 – 503

2.Unmittelbarkeit: Zweites Merkmal zur Abgrenzung des Trickdiebstahls vom Sachbetrug504 – 509

3.Vermögensverfügung des Geschädigten oder bestimmter Dritter: Drittes Merkmal zur Abgrenzung von Diebstahl und Betrug510 – 523

IV.Vermögensschaden524 – 549

1.Vermögensbegriff525 – 532

a)Juristischer Vermögensbegriff (veraltet)526

b)Wirtschaftlicher Vermögensbegriff (h. M.)527

c)Juristisch-ökonomischer Vermögensbegriff528 – 532

2.Schadensbegriff533 – 549

a)Schadensbegründung durch objektiv-individuellen Vermögensvergleich534 – 537

aa)Objektive Komponente: Vergleich des Vermögens vor und nach der Verfügung535

bb)Individuelle Komponente: Vergleich im Hinblick auf den individuellen Vermögensträger (persönlicher Schadenseinschlag)536, 537

b)Schadensbegründung durch Zweckverfehlung538

c)Schadensbegründung durch Vermögensgefährdung539 – 548

aa)Erschleichen einer Unterschriftsleistung540

bb)Eingehungs-/Anstellungsbetrug541 – 548

d)Schadensbegründung bei Kompensation549

V.Subjektiver Tatbestand des Betrugs550 – 552

VI.Rechtswidrigkeit der erstrebten Eigen- oder Drittbereicherung sowie Vorsatz diesbezüglich553

§ 11Erpressung und räuberische Erpressung

I.Erpressung nach § 253 StGB554 – 568

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten554

2.Objektiver Tatbestand555 – 567

a)Tathandlung555

b)Abgenötigtes Opferverhalten556

c)Nachteil557 – 567

3.Subjektiver Tatbestand568

II.Räuberische Erpressung nach § 255 StGB569 – 577

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten569

2.Objektiver Tatbestand570 – 576

a)Tathandlung570

b)Tatopfer571 – 573

c)Nachteil574 – 576

3.Subjektiver Tatbestand577

III.Klausurtypische Sachverhaltskonstellationen zum Verfügungsproblem bei der Erpressung und räuberischen Erpressung578 – 590

§ 12Untreue

A.Rechtsnatur, geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten591

B.Die beiden Tatbestandsalternativen des Untreuetatbestandes592 – 608

I.Der Missbrauchstatbestand nach § 266 I Alt. 1 StGB593 – 595

II.Der Treubruchstatbestand nach § 266 I Alt. 2 StGB596

III.Vermögensnachteil597 – 601

IV.Abschlussbeispiele und Fälle602 – 608

§ 13Anschlussdelikte: Begünstigung, Hehlerei und Geldwäsche

A.Begünstigung609 – 612

I.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten609

II.Tatbestand610 – 612

1.Rechtswidrige Vortat eines anderen610

2.Tathandlung: Hilfeleisten611

3.Subjektiv: Vorsatz und Vorteilssicherungsabsicht612

B.Hehlerei613 – 630

I.Wesen der Hehlerei, geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten613

II.Übersicht über die Problemschwerpunkte614 – 630

1.Wer … ein anderer615

2.Eine Sache616

3.Gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat617

4.Erlangt hat618

5.Sich-Verschaffen, Absetzen und Absetzenhelfen619 – 625

a)Sich oder einem Dritten verschaffen bzw. ankaufen620 – 622

b)Absetzen oder Absetzenhelfen623 – 625

6.Subjektiver Tatbestand: Vorsatz und Bereicherungsabsicht für sich oder einen Dritten626 – 630

a)Vorsatz627

b)Bereicherungsabsicht628 – 630

7.Wahlfeststellung und Postpendenzfeststellung

C.Gewerbsmäßige (Banden-)Hehlerei nach §§ 260, 260a StGB631

D.Geldwäsche nach § 261 StGB632 – 642

I.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten633

II.Der Tatbestand der Geldwäsche634 – 639

1.Gegenstand der Geldwäsche634

2.Die einzelnen Tathandlungen635 – 637

3.Subjektiver Tatbestand638, 639

III.Sonderproblem: Geldwäsche durch Entgegennahme von Verteidigerhonorar640 – 642

Kapitel 3Weitere examensrelevante Deliktsgruppen

§ 14Urkunds- und Geldfälschungsdelikte

A.Urkundsdelikte643 – 676

I.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis der Urkundsdelikte untereinander sowie zu anderen Delikten643, 644

II.Allgemeine Probleme der Urkundsdelikte645 – 649

1.Verständliche verkörperte menschliche Gedankenerklärung646

2.Zum Beweis geeignet und bestimmt647, 648

a)Beweiseignung647

b)Beweisbestimmung648

3.Erkennbarkeit des Ausstellers649

III.Besondere Probleme der Urkundsdelikte unter Einschluss der Urkundenunterdrückung650 – 673

1.Herstellen einer unechten Urkunde nach § 267 I Var. 1 StGB650 – 658

a)Keine Urkundenfälschung bei geistigem Diebstahl651 – 653

b)Keine Urkundenfälschung bei bloßer schriftlicher Lüge654

c)Keine Urkundenfälschung bei zulässiger Vertretung655 – 658

2.Verfälschen einer echten Urkunde nach § 267 I Var. 2 StGB659 – 662

3.Zusammengesetzte Urkunde663 – 669

4.Gesamturkunde670

5.Sonderproblem: Urkundseigenschaft von Fotokopien671 – 673

IV.Fälschung technischer Aufzeichnungen nach § 268 StGB674 – 676

B.Geldfälschungsdelikte, §§ 146 ff. StGB677 – 687

I.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis der Geldfälschungsdelikte untereinander sowie zu anderen Delikten677

II.Tatobjekt678

III.Tathandlungen679 – 687

1.Nachmachen von Geld, § 146 I Nr. 1 Alt. 1 StGB (Parallelfall zu § 267 I Var. 1 StGB)680

2.Verfälschen echten Geldes, § 146 I Nr. 1 Alt. 2 StGB (Parallelfall zu § 267 I Var. 2 StGB)681

3.Inverkehrbringen als echt, § 146 I Nr. 3 StGB (Parallelfall zu § 267 I Var. 3 StGB)682

4.Sichverschaffen und Inverkehrbringen von Falschgeld, §§ 146 I Nr. 2, 3, 147 StGB683 – 686

a)Bösgläubigkeit des Täters bei Erwerb des Falschgeldes684

b)Gutgläubigkeit des Täters bei Erwerb des Falschgeldes685

c)Problem: Inverkehrbringen nach §§ 146 I Nr. 3, 147 StGB durch Weitergabe an eingeweihte Dritte686

5.Strafbarkeit von Vorbereitungshandlungen, § 149 StGB687

C.Wertpapier- und Wertzeichenfälschung, §§ 148, 151, 152a StGB688 – 690

I.Wertzeichenfälschung nach § 148 StGB688

II.Wertpapierfälschung nach § 151 StGB689

III.Fälschung von Zahlungskarten, Schecks, Wechseln und anderen körperlichen unbaren Zahlungsmitteln nach § 152a StGB690

§ 15Delikte im Straßenverkehr

I.Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer nach § 316a StGB692 – 705

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten692

2.Tatbestand693 – 705

a)Tathandlung: Angriff verüben693 – 697

b)Ausnutzung der besonderen Verhältnisse des Straßenverkehrs698 – 704

c)Subjektiver Tatbestand705

II.Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr nach § 315b StGB706 – 712

III.Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315c StGB713 – 722

1.Die Struktur des § 315c StGB713

2.Einzelprobleme des § 315c StGB714 – 722

a)Die Fahruntauglichkeit nach § 315c I Nr. 1a und b StGB715

b)Grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Verstoß nach § 315c I Nr. 2a–g StGB (sog. sieben Todsünden)716

c)Gefährdung durch Tathandlung717 – 722

IV.Verbotene Kraftfahrzeugrennen nach § 315d StGB723 – 734

1.Grund und Aufbau der Regelung724

2.Tathandlung725 – 728

3.Herbeiführen konkreter Lebens-, Leibes- oder erheblicher Sachgefahr nach § 315d II und IV StGB729

4.Versuchsstrafbarkeit nach § 315d III StGB nur in den Fällen des § 315d I Nr. 1 StGB730

5.Erfolgsqualifikation des § 315d V StGB731

6.Verhältnis zu anderen Delikten732 – 734

V.Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB735

VI.Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach § 142 StGB736 – 747

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten736

2.Gesetzliche Systematik737 – 743

3.Einzelprobleme744, 745

4.Häufigstes Klausurproblem zu § 142 StGB: Unvorsätzliches Entfernen vom Unfallort746

5.Tätige Reue nach § 142 IV StGB747

VII.Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen, § 248b StGB748 – 756

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten748

2.Tatobjekt749

3.Tathandlung750

4.Fehlende Befugnis zur Ingebrauchnahme751 – 756

a)Der nicht so berechtigte Fahrer752

b)Der nicht mehr berechtigte Fahrer753

c)Auswirkungen des (mutmaßlichen) Einverständnisses auf die Unbefugtheit754 – 756

VIII.Fahren ohne Fahrerlaubnis nach § 21 StVG757

§ 16Brandstiftungsdelikte

A.Allgemeines759 – 762

I.Gesetzesaufbau und Verhältnis der Brandstiftungsdelikte untereinander sowie zu anderen Delikten759

II.Inbrandsetzen bzw. durch Brandlegung ganz oder teilweise Zerstören als gemeinsame Tathandlung der Brandstiftungsdelikte760 – 762

B.Die einzelnen Delikte763 – 789

I.Einfache Brandstiftung nach § 306 StGB763

II.Schwere Brandstiftung nach § 306a StGB764 – 774

1.Schwere Brandstiftung nach § 306a I StGB764 – 773

2.Schwere Brandstiftung nach § 306a II StGB774

III.Besonders schwere Brandstiftung nach § 306b StGB775 – 782

1.Besonders schwere Brandstiftung nach § 306b I StGB775 – 777

2.Besonders schwere Brandstiftung nach § 306b II StGB778 – 782

IV.Brandstiftung mit Todesfolge nach § 306c StGB783 – 785

V.Fahrlässige Brandstiftung nach § 306d StGB786

VI.Herbeiführen einer Brandgefahr nach § 306f StGB787

VII.Tätige Reue nach § 306e StGB788, 789

C.Exkurs: Versicherungsmissbrauch nach § 265 StGB790 – 792

I.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten790

II.Tatobjekt und Tathandlung791

III.Subjektiver Tatbestand792

§ 17Sachbeschädigungsdelikte

I.Sachbeschädigung nach § 303 StGB793 – 800

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten793

2.Tathandlungen nach § 303 I StGB794 – 799

a)Beschädigen794 – 796

aa)Sonderproblem 1: Hinzufügen von Gegenständen795

bb)Sonderproblem 2: Verunstalten von Gegenständen796

b)Zerstören797

c)Subjektiver Tatbestand798

d)Strafantrag799

3.Tathandlung nach § 303 II StGB800

II.Qualifizierte Fälle der Sachbeschädigung801, 802

1.Zerstörung von Bauwerken nach § 305 StGB801

2.Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel nach § 305a StGB802

III.Gemeinschädliche Sachbeschädigung nach § 304 StGB803

§ 18Computerdelikte im weitesten Sinne

I.Datenveränderung nach § 303a StGB805 – 807

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten806

2.Tatobjekt und Tathandlung807

II.Computersabotage nach § 303b StGB808 – 810

1.Geschütztes Rechtsgut809

2.Tathandlungen810

III.Ausspähen von Daten nach § 202a StGB811 – 814

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten812

2.Tatobjekt813

3.Tathandlung814

IV.Abfangen von Daten nach § 202b StGB815, 816

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten815

2.Tatobjekte und Tathandlung816

V.Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten nach § 202c StGB817, 818

1.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten817

2.Tatobjekte und Tathandlung818

VI.Datenhehlerei nach § 202d StGB819 – 821

1.Geschütztes Rechtsgut819

2.Tatobjekte und Tathandlung820

3.Subjektiver Tatbestand und Tatbestandsausschluss821

VII.Computerbetrug nach § 263a StGB822 – 829

1.Geschütztes Rechtsgut823

2.Tatobjekte und Tathandlungen824 – 829

§ 19Delikte gegen die Rechtspflege

A.Allgemeines830

B.Aussagedelikte nach §§ 153 ff. StGB831 – 853

I.Allgemeine Probleme831 – 839

1.Falsche Aussage831 – 835

2.Verpflichtung zur Wahrheit836 – 838

3.Klausurproblem: Meineid Jugendlicher839

II.Die klausurbedeutsamen Tatbestände840 – 853

1.Falsche uneidliche Aussage nach § 153 StGB840

2.Meineid und eidesgleiche Bekräftigung nach §§ 154, 155 StGB841

3.Falsche Versicherung an Eides statt nach § 156 StGB842

4.Berichtigung falscher Angaben nach § 158 StGB843 – 845

5.Versuch der Anstiftung zur Falschaussage nach § 159 StGB846, 847

6.Verleitung zur Falschaussage nach § 160 StGB848 – 853

C.Straftatbestände im Umfeld der Aussagedelikte854 – 859

I.Falsche Verdächtigung nach § 164 StGB/Vortäuschen einer Straftat nach § 145d StGB854

II.Strafvereitelung nach § 258 StGB855 – 859

D.Exkurs: Gefangenenbefreiung nach § 120 StGB860 – 863

I.Fremdbefreiung861

II.Selbstbefreiung unter Beteiligung anderer862, 863

§ 20Amtsdelikte

I.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis der Delikte untereinander sowie zu anderen Delikten864 – 867

II.Täter und Teilnehmer868

III.Einzelne Problemlagen anhand von Fällen und Beispielen869 – 891

1.Täterschaft und Teilnahme869, 870

2.Begriff des Vorteils871, 872

3.Begriff des „Forderns eines Vorteils“ nach §§ 331 I, 332 I, III StGB873

4.Unrechtsvereinbarung874 – 881

5.Unrechtsvereinbarung nach §§ 332 I, III, 334 I, III StGB882, 883

6.Amtsträgereigenschaft884 – 890

7.Diensthandlung891

§ 21Straftaten gegen die Umwelt

I.Geschütztes Rechtsgut und Verhältnis zu anderen Delikten892

II.Die Akzessorietät des Umweltstrafrechts in den §§ 324, 326 I StGB893 – 897

1.Formelle Akzessorietätstheorie (Lehre von der Verwaltungsakzessorietät)894

2.Rechtsmissbrauchstheorie895

3.Materielle Akzessorietätstheorie896

4.Stellungnahme897

III.Schwerpunkt Allgemeiner Teil898 – 900

1.Unterlassungstäterschaft kraft Garantenstellung aus Amts- oder Dienstpflichten899

2.Täterschaftsprobleme900

§ 22Jagdwilderei

I.Geschütztes Rechtsgut901

II.Der Tatbestand902 – 904

1.§ 292 I Nr. 1 StGB903

2.§ 292 I Nr. 2 StGB904

III.Abgrenzung von § 242 StGB (selten § 246 StGB) einerseits und § 292 StGB andererseits905 – 909

1.Eigentumserwerb durch den Jagdausübungsberechtigten906

2.Irrtum des Täters über das Tatobjekt907 – 909

Sachverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

a. A.

andere(r) Ansicht

aaO

aaO

ablehn.

ablehnend

abw.

abweichend

a. E.

am Ende

a. F.

alte Fassung

AG

Amtsgericht

ähnl.

ähnlich

Alt.

Alternative

Anm.

Anmerkung

Art.

Artikel

AT

Allgemeiner Teil

Aufl.

Auflage

BayObLG

Bayerisches Oberstes Landesgericht

BayObLGSt

Entscheidungen des Bayerischen Obersten Landesgerichts in Strafsachen

Bd.

Band

BeckRS

Beck-Rechtsprechung

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl

Bundesgesetzblatt (Teil, Seite)

BGH

Bundesgerichtshof

BGHSt

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen

BGHZ

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen

BJagdG

Bundesjagdgesetz

BR-Drucks.

Bundesrats-Drucksache

Bspr.

Besprechung

BT

Besonderer Teil

BT-Drucks.

Bundestags-Drucksache

BVerfG

Bundesverfassungsgericht

BVerfGE

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

ders.

derselbe

differenz.

differenzierend

DRiZ

Deutsche Richterzeitung

DSVollz

Dienst- und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug

EGStGB

Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch

einschr.

einschränkend

fG

freiwillige Gerichtsbarkeit

Fn.

Fußnote

FS

Festschrift

GA

Goltdammer's Archiv für Strafrecht

gem.

gemäß

GG

Grundgesetz

h. A.

herrschende Auffassung

HKGS-

Handkommentar Gesamtes Strafrecht (-Bearbeiter)

h. L.

herrschende Lehre

h. M.

herrschende Meinung

Hrsg.

Herausgeber

Hs.

Halbsatz

i. E.

im Ergebnis

InsO

Insolvenzordnung

i. S.

im Sinne

i. V. m.

in Verbindung mit

JA

Juristische Arbeitsblätter

JEK

Jahrbuch Ethik in der Klinik

JGG

Jugendgerichtsgesetz

JK

Jura-Rechtsprechungskartei, Beilage der Zeitschrift Juristische Ausbildung (Jura)

JR

Juristische Rundschau

Jura

Juristische Ausbildung

JuS

Juristische Schulung

JW

Juristische Wochenschrift

JZ

Juristenzeitung

Kap.

Kapitel

KG

Kammergericht

krit.

kritisch

LG

Landgericht

Lit.

Literatur

LK-

Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch (-Bearbeiter)

LM

Entscheidungen des Bundesgerichtshofes im Nachschlagewerk von Lindenmaier, Möhring u. a.

m. Anm.

mit Anmerkung

m. Bspr.

mit Besprechung

MDR

Monatsschrift für Deutsches Recht

MedR

Medizinrecht

MüKo-

Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch (-Bearbeiter)

m. w. N.

mit weiteren Nachweisen

NdsRpfl

Niedersächsische Rechtspflege

n. F.

neue Fassung

NJW

Neue Juristische Wochenschrift

NK-

Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch (-Bearbeiter)

NStZ

Neue Zeitschrift für Strafrecht

OLG

Oberlandesgericht

RegE

Regierungsentwurf

RG

Reichsgericht

RGSt

Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen

Rn.

Randnummer

Rspr.

Rechtsprechung

Sch/Sch/

Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch (/Bearbeiter)

SK-

Systematischer Kommentar zum StGB (-Bearbeiter)

S/S/W

Satzger/Schluckebier/Widmaier (-Bearbeiter)

StGB

Strafgesetzbuch

StPO

Strafprozessordnung

str.

strittig

StrRG

Strafrechtsreformgesetz

st. Rspr.

ständige Rechtsprechung

StV

Strafverteidiger

StVollzG

Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (Strafvollzugsgesetz)

TierSchG

Tierschutzgesetz

übereinst.

übereinstimmend

u. U.

unter Umständen

UWG

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

vgl.

vergleiche

WaffG

Waffengesetz

wistra

Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

WStG

Wehrstrafgesetz

ZStW

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Band, Jahr und Seite)

zusf.

zusammenfassend

zust.

zustimmend

zutr.

zutreffend

zw.

zweifelhaft

Literaturverzeichnis

Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht, Besonderer Teil, 4. Auflage 2021 (zit.: Arzt/Weber, BT)

Beulke/Zimmermann, Klausurenkurs im Strafrecht II, 4. Auflage 2019

Beulke/Zimmermann, Klausurenkurs im Strafrecht III, 6. Auflage 2023

Beulke/Swoboda, Strafprozessrecht, 16. Auflage 2022

Binding, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, Besonderer Teil I, 2. Auflage 1902 (zit.: Binding, BT/1)

Blei, Strafrecht, Besonderer Teil, 12. Auflage 1983 (zit.: Blei, BT)

Bock, Strafrecht Besonderer Teil 2, Vermögensdelikte, 1. Auflage 2018

Bockelmann, Das Strafrecht des Arztes, 1968

Dencker/Struensee/Nelles/Stein, Einführung in das 6. Strafrechtsreformgesetz, 1998 (zit.: Bearbeiter, Einführung in das 6. StrRG)

Erman, Kommentar zum Bürgerlichen Recht, 17. Auflage 2023 (zit.: Erman/Bearbeiter)

Eisele, Die Regelbeispielsmethode im Strafrecht, 2004

Eisele, Strafrecht Besonderer Teil I, Straftaten gegen die Person und die Allgemeinheit, 6. Auflage 2021 (zit.: Eisele, BT/I)

Eisele, Strafrecht Besonderer Teil II, Eigentumsdelikte und Vermögensdelikte, 6. Auflage 2021 (zit. Eisele, BT/II)

Eser, Strafrecht IV, Schwerpunkt Vermögensdelikte, 4. Auflage 1983 (zit.: Eser, Strafrecht IV)

Fischer, Strafgesetzbuch, 70. Auflage 2023 (zit.: Fischer)

Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 18. Auflage 1931 (zit.: Frank, Strafrecht)

Gössel/Dölling, Strafrecht, Besonderer Teil, Band 1, Delikte gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, 2. Auflage 2004 (zit.: Gössel/Dölling, BT/1)

Gössel, Strafrecht, Besonderer Teil, Band 2, Straftaten gegen materielle Rechtsgüter des Individuums, 1996 (zit.: Gössel, BT/2)

Gössel, Strafrecht, Fälle und Lösungen, 8. Auflage 2001 (zit.: Gössel, Strafrecht)

Gropp, Deliktstypen mit Sonderbeteiligung, 1992

Grüneberg, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 82. Auflage 2023 (zit.: Grüneberg/Bearbeiter)

Haft/Hilgendorf, Strafrecht Besonderer Teil I, 9. Auflage 2009 (zit.: Haft/Hilgendorf, BT/1)

Hau/Poseck, Beck‘scher Online-Kommentar BGB, Stand 1.8.2023 (zit.: BeckOK-BGB/Bearbeiter)

Heghmanns, Strafrecht für alle Semester – Grund- und Examenswissen kritisch vertieft, Besonderer Teil, 2. Auflage 2021

Heinrich, Die gefährliche Körperverletzung, 1993

v. Heintschel-Heinegg, Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2021

v. Heintschel-Heinegg, Beck'scher Online Kommentar StGB, 58. Edition 2023 (zit.: BeckOK/Bearbeiter)

Hilgendorf/Kudlich/Valerius, Handbuch des Strafrechts, Band 4, 1. Auflage 2019 (zit.: Hilgendorf/Kudlich/Valerius/Bearbeiter, Band 4)

Hilgendorf/Kudlich/Valerius, Handbuch des Strafrechts, Band 5, 1. Auflage 2020 (zit.: Hilgendorf/Kudlich/Valerius/Bearbeiter, Band 5)

Hilgendorf/Valerius, Strafrecht Besonderer Teil II, Vermögensdelikte, 2. Auflage 2021

Hillenkamp/Cornelius, 40 Probleme aus dem Strafrecht, Besonderer Teil, 13. Auflage 2020 (zit.: Hillenkamp/Cornelius, BT)

Hoffmann-Holland, Strafrecht, Besonderer Teil, 3. Auflage 2015 (zit.: Hoffmann-Holland/Autor, BT, Rn. X)

Hohmann/Sander, Strafrecht Besonderer Teil, Die prüfungsrelevanten Probleme des gesamten Besonderen Teils, 4. Auflage 2021 (zit. Hohmann/Sander, BT)

Ibold, Strafrecht I, Allgemeiner Teil, Besonderer Teil 1, 2019

Ibold, Strafrecht II, Besonderer Teil 2, Vermögensdelikte, 2021

Jäger, Examens-Repetitorium Strafrecht Allgemeiner Teil, 11. Auflage 2024 (zit.: Jäger, AT)

Jakobs, Die Konkurrenz von Tötungsdelikten mit Körperverletzungsdelikten, 1967

Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Auflage 1991 (zit.: Jakobs, AT)

Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Auflage 1996 (zit.: Jescheck/Weigend, AT)

Joecks/Jäger, Strafgesetzbuch, Studienkommentar, 13. Auflage 2021 (zit.: Joecks/Jäger)

Kindhäuser/Hilgendorf, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar, 9. Auflage 2022 (zit.: Kindhäuser/Hilgendorf, LPK)

Kindhäuser/Schramm, Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und Gesellschaft, 9. Auflage 2019 (zit.: Kindhäuser/Schramm, BT/1)

Kindhäuser/Böse, Strafrecht, Besonderer Teil II, Straftaten gegen Vermögensrechte, 12. Auflage 2023 (zit.: Kindhäuser/Böse, BT/2)

Klesczewski, Strafrecht Besonderer Teil: Lehrbuch zum Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland, 2016

Krey/Hellmann/Heinrich, Strafrecht, Besonderer Teil, Band 1, 17. Auflage 2021 (zit.: Krey/Hellmann/Heinrich, BT/1)

Krey/Hellmann/Heinrich, Strafrecht, Besonderer Teil, Band 2, 18. Auflage 2021 (zit.: Krey/Hellmann/Heinrich, BT/2)

Kudlich, Strafrecht, Besonderer Teil I, Prüfe dein Wissen, 5. Auflage 2021 (zit.: Kudlich, BT/1, PdW)

Kudlich, Strafrecht, Besonderer Teil II, Prüfe dein Wissen, 5. Auflage 2021 (zit.: Kudlich, BT/2, PdW)

Küper/Zopfs, Strafrecht, Besonderer Teil, Definitionen mit Erläuterungen, 11. Auflage 2022 (zit.: Küper/Zopfs, BT)

Küpper/Börner, Strafrecht, Besonderer Teil 1, Delikte gegen Rechtsgüter der Person und Gemeinschaft, 4. Auflage 2017 (zit.: Küpper/Börner, BT I/1)

Lackner/Kühl/Heger, Strafgesetzbuch, 30. Auflage 2023 (zit.: Lackner/Kühl/Heger)

Leipziger Kommentar, Strafgesetzbuch, 13. Auflage 2019 ff. (zit.: LK-Bearbeiter)

v. Liszt/Schmidt, Lehrbuch des deutschen Strafrecht, 25. Auflage 1927 (zit.: von Liszt/Schmidt, Strafrecht)

Matt/Renzikowski, Strafgesetzbuch, 2. Auflage 2020 (zit.: Matt/Renzikowski/Bearbeiter)

Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen, Strafrecht, Besonderer Teil, Teilband 1, Straftaten gegen Persönlichkeits- und Vermögenswerte, 11. Auflage 2019 (zit.: Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen, BT/I)

Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht, Besonderer Teil, Teilband 2, Straftaten gegen Gemeinschaftswerte, 10. Auflage 2013 (zit.: Maurach/Schroeder/Maiwald, BT/II)

Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 66. Auflage 2023

Mitsch, Strafrecht, Besonderer Teil 2, Vermögensdelikte, 3. Auflage 2015 (zit.: Mitsch, BT/II)

MüKo-BGB, Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 9. Auflage 2021 ff. (zit.: MüKo-Bearbeiter, BGB)

MüKo-StGB, Münchner Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2020 ff. (zit.: MüKo-Bearbeiter)

Murmann, Grundkurs Strafrecht, 7. Auflage 2022NK-StGB, Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch, 6. Auflage 2023 (zit.: NK-Bearbeiter)

Otto, Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen Delikte, 7. Auflage 2005 (zit.: Otto, BT)

Otto/Bosch, Übungen im Strafrecht, 7. Auflage 2010

Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil I, Vermögensdelikte, 25. Auflage 2023 (zit.: Rengier, BT/1)

Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil II, Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit, 24. Auflage 2023 (zit.: Rengier, BT/2)

Roxin/Greco, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I. Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre, 5. Auflage 2020 (zit.: Roxin/Greco, AT/I)

Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band II. Besondere Erscheinungsformen der Straftat, 2003 (zit.: Roxin, AT/II)

Roxin/Schroth, Handbuch des Medizinstrafrechts, 4. Auflage 2010

Roxin/Schünemann/Haffke, Strafrechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium, 5. Auflage 1994 (zit.: Roxin/Schünemann/Haffke)

Satzger/Schluckebier/Widmaier, Strafgesetzbuch, 5. Auflage 2020 (zit.: S/S/W-Bearbeiter)

Schlegelberger, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 6. Auflage 1952 (zit.: Schlegelberger, FG Bd. I)

Schmidhäuser, Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Auflage 1983 (zit.: Schmidhäuser, BT)

Schmidt, Strafrecht, Besonderer Teil I, 23. Auflage 2023 (zit.: Schmidt, BT/1)

Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 30. Auflage 2019 (zit.: Sch/Sch/Bearbeiter)

Schramm, Strafrecht Besonderer Teil II, Eigentums- und Vermögensdelikte, 3. Auflage 2023

Schroth, Strafrecht, Besonderer Teil: Strukturen, Aufbauschemata, Fälle und Definitionen, 5. Auflage 2010 (zit.: BT)

SK-StGB, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch von Rudolphi, Horn, Günther, Hoyer und Wolter; 9. Auflage 2017 ff. (zit.: SK-Bearbeiter)

Stratenwerth/Kuhlen, Allgemeiner Teil, Die Straftat, 6. Auflage 2011 (zit.: Stratenwerth/Kuhlen, AT)

Strauß, Strafrecht, Fälle und Lösungen, 3. Auflage 1998

Thomas/Putzo, Kommentar zur ZPO, 37. Auflage 2016

Welzel, Deutsches Strafrecht, 11. Auflage 1969

Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Die Straftat und ihr Aufbau, 53. Auflage 2023 (zit.: Wessels/Beulke/Satzger, AT)

Wessels/Hettinger/Engländer, Strafrecht, Besonderer Teil 1: Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit, 47. Auflage 2023 (zit.: Wessels/Hettinger/Engländer, BT/1)

Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Strafrecht, Besonderer Teil 2: Vermögensdelikte, 46. Auflage 2023 (zit.: Wessels/Hillenkamp/Schuhr, BT/2)

Zimmermann, Praktikum der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 6. Auflage 2004 (zit.: Zimmermann, Praktikum der fG)

Zöller, Strafrecht, Besonderer Teil I, Vermögensdelikte, 2. Auflage 2015 (zit.: Zöller, BT/1)

Zöller/Mavany, Strafrecht, Besonderer Teil II, Delikte gegen Rechtsgüter der Person und der Allgemeinheit, 2. Auflage 2020 (zit.: Zöller/Mavany, BT/2)

Kapitel 1Delikte gegen höchstpersönliche Rechtsgüter

1

Achtung Klausur:Zu beachten ist bei den Delikten gegen höchstpersönliche Rechtsgüter, dass der Klausurschwerpunkt regelmäßig im Allgemeinen Teil des Strafrechts liegen wird (Zurechnung, Rechtfertigung, Schuld, Versuch und Rücktritt, Unterlassen, Fahrlässigkeit). Vor diesem Hintergrund sind vor allem Klausuren, die aus dem Bereich der Delikte gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit stammen, stets zu sehen.

§ 1Delikte gegen das Leben

A.Geschütztes Rechtsgut sowie Verhältnis der Tötungsdelikte untereinander und zu den Tatbeständen der vorsätzlichen Körperverletzung

I.Geschütztes Rechtsgut

2

Geschütztes Rechtsgut der Tötungsdelikte ist nach allgemeiner Auffassung das menschliche Leben mit dem Angriffsobjekt des geborenen Menschen.[1] Die Tötungsdelikte sind daher nur zwischen Lebensbeginn und Lebensende anwendbar.

1.Der Lebensbeginn

3

Die Anwendbarkeit der Tötungstatbestände (§§ 211 ff. StGB) gegenüber den Abtreibungsvorschriften (§§ 218 ff. StGB) hängt davon ab, wann das Leben als Mensch beginnt: Insoweit zeigte der durch das 6. StrRG aufgehobene, bis zum 1.4.1998 aber noch gültige alte § 217 StGB, dass das menschliche Leben mit der Geburt beginnen sollte (Gesetzeswortlaut des ehemaligen § 217 StGB in der Fassung bis zum 1.4.1998: „… in oder gleich nach der Geburt tötet …“). Nach diesem alten § 217 StGB wurde eine Mutter, die ihr nichteheliches Kind in oder gleich nach der Geburt tötet, privilegiert bestraft, jedoch wurde nicht angezweifelt, dass es sich dabei um ein Tötungsdelikt handelte. Damit war klar, dass das menschliche Leben strafrechtlich „in der Geburt“ beginnt. Nach h. M. wurde dabei der Beginn der Geburt durch das Einsetzen der Eröffnungswehen (im Gegensatz zu Treib- und Presswehen) gekennzeichnet.[2]

Die Aufhebung des § 217 StGB in seiner bis zum 1.4.1998 gültigen Fassung hat zu dem Streit geführt, ob mit Beseitigung der Vorschrift der Lebensbeginn nicht mehr „in der Geburt“ (d. h. mit den Eröffnungswehen) einsetzt, sondern möglicherweise erst nach der Geburt.[3]

Gegen die Wahl eines neuen Zeitpunkts des Lebensbeginns spricht aber, dass die Aufhebung des damaligen § 217 StGB lediglich der Beseitigung einer nicht mehr als zeitgemäß empfundenen Privilegierung von Tötungen nichtehelicher Kinder dienen sollte; dagegen ist nicht davon auszugehen, dass der Gesetzgeber mit der Streichung auch die bisherige Bestimmung des Zeitpunktes des Lebensbeginns in Frage stellen wollte.[4] Für eine Beibehaltung der Bestimmung des Lebensbeginns mit Einsetzen der Eröffnungswehen streitet auch, dass die Eröffnungswehen den Moment kennzeichnen, in dem das Kind bei normalem Geburtsverlauf beginnt, den Körper der Mutter von selbst zu verlassen. Anders als bei der Schwangerschaft kann man ab diesem Zeitpunkt daher nicht mehr davon sprechen, dass die Mutter ihren Körper für eine Austragung weiter zur Verfügung stellt. Für eine Beibehaltung des bisherigen Abgrenzungszeitpunkts ist ferner anzuführen, dass das in der Geburt befindliche Kind gegenüber ärztlichen Fehleingriffen während des Geburtsvorgangs erhöht schutzwürdig ist.[5]

4

Achtung Klausur: