22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Seit Mitte der neunziger Jahre befindet sich Thomas David in einem kontinuierlichen Gespräch mit der Gegenwartsliteratur. Bedeutende englischsprachige Autoren wie John Banville, Don DeLillo, Patricia Highsmith, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Toni Morrison, Muriel Spark, Graham Swift, Philip Roth und Zadie Smith hat er z.T. wiederholt zu ihren Arbeitsweisen und gesellschaftspolitischen Themen ihrer Zeit befragt. Herausgekommen ist ein Buch über das Wesentliche nicht nur beim Schreiben, sondern auch im Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 757

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Thomas David

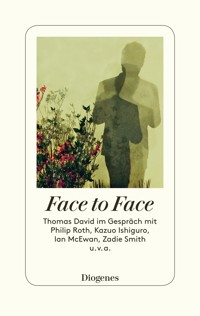

Face to Face

Thomas David im Gespräch mit Philip Roth, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Zadie Smith u.v.a.

Mit einem Vorwort von Graham Swift

Diogenes

Für meinen Vater Heinrich David 1938–2001

{9}Vorwort von Graham Swift

Thomas David einen »literarischen Journalisten« oder einen Verfasser von »Schriftstellerinterviews« zu nennen wäre unzureichend, nicht nur, weil er sich neben Schriftstellern auch für anderes interessiert. In meiner Erfahrung als Schriftsteller – und anderen geht es vielleicht ähnlich – würde ich ihn eher als einen guten und begabten Begleiter von Schriftstellern und als einen genauen Leser beschreiben.

Seine Eignung zum Begleiter erweist sich zunächst darin, dass er ein guter Leser ist, denn das bildet den Kern der Interviews. Bei der ersten Begegnung hat der Schriftsteller den Eindruck, dass Thomas David einen schon im Werk kennengelernt hat und das bevorstehende Gespräch eine Vertiefung der vorausgegangenen Begegnung sein wird. Er ist der Begleiter des Schriftstellers in dem Sinne, dass jeder Leser sich auf die Begleitung des Autors einlässt und sie erwidert, zumindest für die Dauer der Lektüre, doch darüber hinaus schenkt Thomas dem Gesamtwerk seine großzügige Aufmerksamkeit und widmet sich dabei dem Besonderen, das sich in dem über die Zeit entstehenden Werk für den jeweiligen Autor als charakteristisch herauskristallisiert.

Ein Interview mit Thomas David ist folglich nicht vergleichbar mit dem üblichen vom Verlag vereinbarten Termin, wenn der Autor ein neues Buch vorgelegt hat. Ein {10}»Interview« mit Thomas David kann sich auf glücklichste Weise über den ganzen Tag hinziehen. Der Anlass mag sehr wohl das Erscheinen eines Buches sein, aber in Wahrheit geht es um die Gelegenheit, sich einmal mehr der um ein weiteres Werk angewachsenen Gesamtheit zuzuwenden und das Augenmerk auf den wesentlichen, den bleibenden Faktor zu richten.

Thomas David verabredet sich für seine Gespräche vorzugsweise zwischen Publikationen, weil er weiß, dass der Autor außerhalb des angespannten Kontexts einer Veröffentlichung offener und mit größerer Besonnenheit sprechen kann. Auch aus diesem Grund ist Thomas eher Begleiter als Journalist. Ich habe das Glück, ihn seit vielen Jahren zu kennen, und wenn er ein Interview mit mir führt, kommt es mir heute kaum noch so vor, dass es eins ist. Vielmehr entsteht in mir das Gefühl, dass die Begleitung weitergeht und ein Gespräch, das vor langer Zeit begann, wiederaufgenommen wird.

Die Gegebenheiten dieser Wiederaufnahme sind von einem starken örtlichen Element geprägt. Oftmals ist der Ausgangsort mein Haus, von dem aus der Weg (da sich für mich Gehen und Sprechen gut ergänzen) zu einem anderen Ort führt, der entweder buchstäblich ganz in der Nähe liegt oder naheliegend in dem Sinne ist, dass er in einer bestimmten Weise eine Beziehung zu meinem Schreiben hat, oder aber es ist einfach ein Ort, der mir am Herzen liegt. Oft schaffen diese Wege ihre eigene Klangwelt. Ein Spaziergang mit Thomas am Ufer der Themse von Waterloo nach Rotherhithe hat meine Aufmerksamkeit für den Fluss als Arterie der Stadt und für meine Verbindung zu ihm neu {11}geschärft. Bei anderer Gelegenheit ging ich mit Thomas zu einer kleinen, ebenfalls an der Themse gelegenen Kirche in Putney, weil ich ihm erklären wollte – es hatte mit einer meiner Erzählungen zu tun –, dass in diesem bescheidenen Gotteshaus während des Englischen Bürgerkriegs zum ersten Mal die Gedanken ausgesprochen wurden, die über zwei Jahrhunderte später in der Gettysburg Address von Lincoln ein Echo fanden. Keiner von uns hatte damit gerechnet, dass unser Gespräch sich gegen die Klänge der Orgel, auf der jemand übte, durchsetzen müsste.

Auch solche Dinge laufen dem typischen Schriftstellerinterview zuwider, das normalerweise, zumeist auf Wunsch des Schriftstellers nach Schutz und Bequemlichkeit, an einem neutralen Ort geführt wird – in einer Hotelhalle, einem Restaurant, im Verlagsbüro. Es mag ungastlich sein, aber gewöhnlich erlaube ich Journalisten keinen Zutritt zu meinem Haus oder anderen Privatbereichen. Thomas jedoch, dem ich vertraue, ist eine seltene Ausnahme. Bei ihm sehe ich kein Hindernis, ich sehe in ihm auch nicht den Journalisten.

Die örtlichen und topographischen Aspekte unserer Begegnungen sind, so denke ich, Hinweis auf Thomas’ starkes Interesse an dem Konzept von »Terrain« in seinen verschiedenen Bedeutungen. Das Hauptterrain ist natürlich das Werk des Schriftstellers, das Verbindungen zu mehreren benennbaren physischen Lokalitäten haben kann, während es zugleich ein immaterielles, privates und doch stark präsentes Terrain evoziert. Ein Terrain, aus dem es sich herleitet und das dem Autor in gewisser Weise »gehört« und das er fortwährend, wenn auch nicht unbedingt bewusst, erforscht. Ein Gespräch mit Thomas führt unweigerlich {12}dazu, gemeinsam dieses geheimnisvolle Terrain aufs Neue auszuloten, und ich glaube, er ist sich bewusst, dass der Schriftsteller, während sein Werk kontinuierlich wächst, dieses sein Terrain mit Neugier wahrnimmt und von dessen Existenz zunehmend überrascht und verstört ist. Wie erwirbt ein Schriftsteller ein solches Terrain, wie macht er es zu seinem? In welcher Beziehung steht dieses Terrain zu der wirklichen, äußerlich existierenden und von allen bewohnten Welt? Um die Frage in direkter, grundlegender und dabei, meiner Meinung nach, in nie voll zu beantwortender Form zu fassen: Woher kommt all das Zeug, das in seinem Werk vorkommt?

Es ist mir eine Ehre, mich in diesen Seiten in der Gesellschaft anderer Schriftsteller zu sehen, deren Terrains Thomas gemeinsam mit ihnen erforscht hat, doch darüber hinaus ist es mein großer Wunsch, dass dieses Buch ein Begleiterbuch und ein Ehrenbuch für Thomas selbst sein soll, für das sich stetig entwickelnde Terrain, das Thomas David ist. Ich hoffe, dass Leser durch dieses Buch seine Gegenwart, seine gute Begleitung und sein nie ermüdendes und stets empfängliches Ohr zu spüren und würdigen beginnen, ganz so, als führten sie ein Gespräch mit ihm.

{13}Patricia Highsmith

Ich kann Etiketten nicht ausstehen

Tegna, 10. Oktober 1994

Das helle Wohnzimmer mit den Fenstern hinaus zum Garten. Die wenigen, zum Teil selbstgezimmerten Möbel. Eine Blockflöte und ein schwarzer Füllfederhalter, neben dem Fernseher ein paar Videokassetten. Auf der schmalen Bank vor dem Kamin der Katalog einer Dürrenmatt-Ausstellung; daneben das Video von Alfred Hitchcocks Der Fremde im Zug, der Verfilmung ihres 1950 erschienenen ersten Romans. Patricia Highsmiths Werk war ein Mythos meiner Kindheit. Als ich der Schriftstellerin im Oktober 1994 in ihrem Haus in Tegna begegnete, dem etwa fünf Kilometer nordwestlich von Locarno gelegenen Dorf, in dem sie seit 1988 lebte, erfüllte mich ihre tatsächliche Anwesenheit mit Schrecken. Die im Januar 1921 in Fort Worth, Texas, geborene Highsmith war dreiundsiebzig Jahre alt. Ihr Gesicht war schmaler als auf den Fotos, die ich kannte, sie wirkte müde und zerbrechlich. Sie war zurückhaltend und voller Nachsicht. Ich kannte alle ihre Bücher und wusste nichts über ihr Werk. Ich wusste nicht, mit welcher Kraft sie sich »Small g« – eine Sommeridylle abgerungen hatte, ihren zweiundzwanzigsten Roman, dessen Typoskript in ihrem Arbeitszimmer neben der Schreibmaschine lag. Ich wusste nichts von ihrer schweren Erkrankung und ahnte nicht, dass ich mit einer {14}Sterbenden sprach. Der talentierte Mr. Ripley und Das Zittern des Fälschers, Bücher von verstörender Kraft, die als Thriller oder Kriminalromane unzulänglich beschrieben sind und seit Highsmiths Tod am 4. Februar 1995 als moderne Klassiker neben Dostojewski und Camus stehen. In der alphabetisch geordneten Bibliothek ihres Hauses standen Highsmiths eigene Bücher einfach unter »H«.

Sie haben bislang dreißig Bücher veröffentlicht. Einundzwanzig Romane, sieben Erzählbände, den Essay Suspense oder Wie man einen Thriller schreibt und das 1958 erschienene Kinderbuch Miranda the Panda Is on the Veranda. Was ist aus dem eigentlich geworden?

Ich kann das Buch nicht ausstehen, und es handelte sich dabei auch gar nicht um meine eigene Idee. Ich habe den einen oder anderen Beitrag dazu geleistet und natürlich die Illustrationen gemacht. Aber es sind keine guten Illustrationen. Ein Freund meinte einmal, sie sähen so aus wie ich an meinen schlechtesten Tagen. Es sind nur Zeichnungen, bei denen mir der Art Director ein wenig über die Schulter gesehen hat.

Ist das der Grund, weshalb das Buch bisher nicht in deutscher Übersetzung erschienen ist?

Sehr wahrscheinlich. Aber es gibt darin auch ein Wortspiel, was es schwierig macht. Ich glaube nicht, dass ein anderes Land als Amerika es mögen würde.

Ihr erster veröffentlichter Roman war 1950 Zwei Fremde im Zug. Sie waren damals noch in Ihren Zwanzigern. Hatten Sie da bereits die Überzeugung …

{15}… dass ich den Roman verkaufen würde?

Nein, dass Sie am Beginn einer Karriere als Schriftstellerin standen.

Nein. Aber ich nehme an, ich hoffte darauf. Bis ich etwa dreiundzwanzig Jahre alt war, war ich mir auch nicht darüber im Klaren, ob ich lieber Künstlerin, das heißt Malerin, werden wollte oder Schriftstellerin.

Sie haben bereits als Sechzehnjährige erste Geschichten geschrieben, entwickelten zugleich aber ein Interesse an der bildenden Kunst.

Das stimmt. Ich habe mich dann täglich wieder anders entschieden, weil ich nicht glaubte, dass man beides gleichzeitig werden könne. Irgendwann hat sich das Schreiben dann durchgesetzt. Ich nehme an, ich hatte die besseren Ideen für dieses Geschäft.

Sie haben Zwei Fremde im Zug in Yaddo beendet, der legendären Kolonie für Schriftsteller in Saratoga Springs.

Nicht nur für Schriftsteller. Auch für Komponisten und Maler. Und Bildhauer, aber da bin ich mir nicht sicher.

Truman Capote hatte Sie dorthin empfohlen?

Ja, ich hatte ihn gerade in New York kennengelernt.

Wie war es, in Yaddo zu arbeiten?

Yaddo nennt sich »Künstlerkolonie«, in Ermangelung eines besseren Wortes. Es kann achtundzwanzig Leute aufnehmen, und jede Person hat ein eigenes Zimmer und ein {16}eigenes Bad. Nach dem Frühstück ist es niemandem erlaubt, dich zu stören – also von 9.30 Uhr bis, ich glaube, 16.15 Uhr. Nach dem Frühstück nimmst du deine Lunchbox, eine Thermoskanne mit heißem Kaffee oder was immer du willst, und dann bist du ungestört bis 16 oder 16.15 Uhr.

Es wird erwartet, dass du deine Lunchbox später zurück in die Küche bringst. In den Zimmern sind weder Telefon noch Radio erlaubt, aber abends finden sich die Leute zusammen. Es gibt zwei Klaviere und Radios, heute gibt es sicherlich auch Fernsehen. Wir waren dort so glücklich, dass wir sogar sonntags arbeiteten, ohne zu merken, dass Sonntag war. Es ist einfach ideal. Du musst dir keine Gedanken machen, was du isst, übers Mittag- oder Abendessen und solche Dinge, weil alles für dich zubereitet wird.

Hatte man Ihnen dort auch geholfen, einen Verlag für Ihre Arbeit zu finden?

Nein, in dieser Hinsicht tun sie nichts für einen. Es ist offen gesagt wie ein Hotel für Schriftsteller und Maler.

War es schwierig, einen Verlag für Zwei Fremde im Zug zu finden?

In gewisser Weise nicht. Ich hatte erst mal sechs Absagen. Als der Roman zur Hälfte fertig war, wollte mein Agent ihn in New York zeigen, vermutlich um ein wenig Geld für mich zu machen. Aber er wurde abgelehnt. Weil er zur Hälfte fertig war, begann ich in Yaddo noch mal von vorn. Man muss in Yaddo auch etwas vorweisen, etwas, woran man gerade arbeitet. Ich gab ihnen also zwei Kapitel, und Gott sei Dank hielten sie die für gut genug, um mich zuzulassen. {17}Aber sobald der Roman fertig war, wurde er vom ersten Verlag angenommen – von Harper. Harper & Brothers, wie er damals hieß.

Hitchcock zeigte bereits wenige Tage nach Erscheinen Interesse an dem Roman.

Das war allerdings eine schöne Überraschung. Ich glaube, er hatte die Rezension gelesen, die im New Yorker erschienen war. Nur eine kurze Rezension, aber sie endete mit einer deutlichen Empfehlung. Und wenn du eine Empfehlung bekommst, nehmen die Leute Notiz.

Wie sehr hat Hitchcocks Verfilmung Ihre Karriere als vielversprechende Thriller-Autorin gefördert?

Ziemlich. Ja.

Gefällt Ihnen der Film?

Ich fand, Robert Walker hat als Bruno fabelhafte Arbeit gemacht. Aber genau wie später bei Nur die Sonne war Zeuge, der Verfilmung von Der talentierte Mr. Ripley, musste das Ende ein »moralisches« sein. Das war ein Film aus dem Jahr 1953, glaube ich. Oder 1951, ich bin mir nicht sicher. Ich erlitt das Gleiche mit Nur die Sonne war Zeuge, worin Ripley am Ende gefasst werden musste. Das ist eine leichte Enttäuschung. Trotz der hohen Qualität von Alain Delons Darbietung.

Haben Sie beim Rückblick auf Zwei Fremde im Zug den Eindruck, dass es sich bereits um einen guten Highsmith-Roman handelt, oder erscheint er Ihnen eher wie das Buch einer Anfängerin?

{18}Ein guter Schriftsteller, dessen Namen ich nicht nennen werde, hat es vor kurzem wiedergelesen, und er sagte, es sei ein sehr gutes Buch. Vermutlich ist es das. Ich habe seit Jahren keinen Blick mehr hineingeworfen.

Sie sind inzwischen dreiundsiebzig Jahre alt. Wie hat sich das Verhältnis zu Ihrer Arbeit mit der Zeit verändert?

Ich glaube, das Schreiben fällt mir heute nicht mehr so leicht wie früher. Leider wird das Leben komplizierter, wenn man älter wird. Es ist herrlich, jung zu sein und ein einfaches Leben zu haben, ohne von allzu viel unbedingt Notwendigem gestört zu werden.

Haben Sie unter all Ihren Büchern eines, das Sie als Ihr Lieblingsbuch bezeichnen würden?

Ich denke, Das Zittern des Fälschers. Ich mag es, weil es ziemlich schlicht ist.

Ein Roman, den auch Graham Greene sehr mochte.

Ich glaube, ja.

Ihr fünfter Ripley-Roman erschien 1991. Könnten Sie sich vorstellen, einen weiteren Roman über diese Figur zu schreiben?

Darüber habe ich, ehrlich gesagt, noch nicht nachgedacht.

Sie haben einundzwanzig Romane geschrieben, aber lediglich fünf über Tom Ripley. Weshalb haben Sie diese Figur nicht häufiger verwendet?

{19}Ich hatte andere Ideen, die mir wichtiger waren oder interessanter erschienen.

Sie kamen 1921 in Fort Worth, Texas, zur Welt und haben in New York am Barnard College studiert. Wann und weshalb haben Sie Amerika verlassen?

Ich nehme an, mir erschien Europa interessanter. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann Ihnen keine lange Erklärung geben.

Ist Amerika für Sie in literarischer Hinsicht eine Heimat, oder fühlen Sie sich eher der europäischen Tradition verbunden, was man denken könnte, zumal zahlreiche Ihrer Romane in Europa spielen?

Das hat mit meiner jüngeren Erfahrung zu tun. Nicht damit, dass ich mich der europäischen Literatur anschließen wollte. Europa heißt für mich auch Russland, Tolstoi und Dostojewski. Dann gibt es aber auch Dickens und Flaubert. Europa hat unvergleichlich viel mehr zu bieten.

Ist der Thriller ein Genre, das Sie nach wie vor fasziniert?

Nicht, wenn es nur um den Thrill geht. Es hängt von den Ideen ab, die man vorfindet. Ich würde zum Beispiel Ediths Tagebuch nicht als Thriller bezeichnen.

Ich auch nicht – ebenso wenig wie zum Beispiel Elsies Lebenslust oder Geschichten von natürlichen und unnatürlichen Katastrophen. Dennoch sind Sie in den Augen der meisten Leser eine Thriller-Autorin.

So ein Pech. Ich kann diese Etiketten nicht ausstehen und {20}weiß nicht, was ich über sie sagen soll. Sie dienen nur der Bequemlichkeit der Buchhändler und Verleger – damit der Buchhändler weiß, wo er die Bücher einordnen muss. Aber ich glaube, kein Schriftsteller mag sie.

War das Schreiben eines Romans wie Ediths Tagebuch der Versuch, dieser Etikettierung zu entkommen?

Ich versuche nicht, den Etiketten zu entkommen. Ich ignoriere sie einfach. Es ist doch nur ein fauler Trick, ein dummer Fehler, meine Bücher zu irgendwelchen Krimis zu stellen. Ich weiß, was ein Krimi ist, jeder weiß das. Aber ich schreibe keine Krimis. Suspense-Romane oder Thriller vielleicht, aber Krimis ganz sicher nicht.

Als Kriminalschriftstellerin fühlen Sie sich also falsch beschrieben?

Ich denke an die Leser, die meine Arbeit vielleicht nicht kennen, in Eile eines meiner Bücher kaufen und dann enttäuscht sind.

Dennoch geschehen in Ihren Romanen Dinge, die man gemeinhin mit Kriminalliteratur in Verbindung bringt.

Das ist mir klar, ja.

Was genau macht in Ihren Augen den Unterschied aus? Was genau steht im Zentrum Ihres Interesses?

Die Frage der Schuld. Mord in jeder Form ist eines der schlimmsten Verbrechen, das man sich vorstellen kann. Die Folge sind Schuldgefühle. Das interessiert mich: Schuld oder das Fehlen von Schuldgefühlen. In manchen Ländern, auch {21}in Amerika, gibt es Killerkommandos. Es ist, als gehörten diese Männer, normalerweise sind es Männer, einem Club an. Sie brechen einfach in anderer Menschen Häuser ein und bringen sie um. Und gehen dann einfach wieder, völlig unbeteiligt. Darüber könnte man kein Buch schreiben, weil daran nichts Menschliches ist. Keine Reaktion, kein Gefühl.

Sie haben Essays über tatsächliche Verbrechen geschrieben. Etwa über den Fall O.J. Simpson oder über die Ermordung des knapp dreijährigen James Bulger durch zwei Zehnjährige.

Den Bulger-Fall, ja. Aber das ist nur, weil man mir aus England ein Buch zum Rezensieren geschickt hatte, und das Thema interessiert mich durchaus. Aber Sie dürfen nicht denken, dass ich aus heiterem Himmel darüber schreiben würde, nur weil mich das Thema inspiriert. Das war nicht so. Und das Simpson-Ding, das kam völlig unerwartet. Das Telefon klingelte, der Anruf kam aus New York, Washington Post, und ich hatte noch nie von Simpson gehört. So wie jeder in Europa zu der Zeit. Er war seit etwa drei Tagen in den Nachrichten, aber selbst in der Herald Tribune nicht einmal auf der Titelseite, sondern aufgrund seiner früheren Karriere als Football-Spieler im Sportteil. An den nächsten ein oder zwei Tagen schenkte ich der Sache also Beachtung, und mir wurde klar, dass sie die Vereinigten Staaten geradezu aufrüttelte. Nicht Europa. Ich musste also in zwei Tagen etwa zweitausend Wörter fabrizieren. Aber das Schlimmste daran war, angesichts dieser Sache meine eigenen Gefühle aufzubringen. Was mir gelang. Der Artikel fand großen Anklang und verkaufte sich nach Italien, Spanien und Frankreich. Ich war erstaunt.

{22}Haben Sie in Ihrem Leben selbst Gewalterfahrungen gemacht?

Nein, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Aber als ich acht oder neun Jahre alt war, gab es bei uns zu Hause ein Psychologiebuch, an das ich mich noch erinnere: Karl Menningers The Human Mind. Es bestand aus zahlreichen Fallstudien über Serienmörder, geistesgestörte Gewaltverbrecher und so weiter. Mich hat das als Kind sehr viel mehr interessiert als zum Beispiel Grimms Märchen oder solche Dinge. Denn das hier war die Wahrheit. Das also war meine erste Begegnung mit Gewalt. Nur in einem Buch.

In welcher Hinsicht ist Ihre Bibliographie zugleich Ihre Biographie? Inwiefern beschränkt sich Ihr Leben aufs Schreiben? Was gibt es außerdem?

Keine Ahnung. Freundschaften. Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe hier meine Freunde, in England und Amerika.

Können Sie mir etwas über den Schreibprozess erzählen? Wie geben Sie Ihren Ideen eine Form?

Zuerst schreibe ich meine Ideen in ein Cahier. Von denen habe ich jetzt etwa siebenunddreißig. Dann arbeite ich daran in Gedanken, nicht intensiv, aber doch für mindestens sechs Monate, bevor ich mit dem Schreiben anfange. Dann schreibe ich die erste Fassung auf der Schreibmaschine, nicht mit einem Computer. Dann die zweite Fassung. So in etwa.

Befolgen Sie nach wie vor die Empfehlungen Ihres Buchs Suspense oder Wie man einen Thriller schreibt?

{23}Schreibe ich nach diesen Methoden? Ich nehme an, das tue ich.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?

Darüber mache ich mir nie Gedanken. Ich würde ihn als schlicht beschreiben. Und auch sehr oft als platt. Ich glaube, dafür bin ich schon kritisiert worden. Ich versuche nicht, ihn schön oder poetisch oder so zu machen.

Die Titel Ihrer Romane haben oft etwas Poetisches.

Ja, das stimmt.

Der süße Wahn oder Der Schrei der Eule, Leise, leise im Wind. Was ist der Grund für die Poesie dieser Titel?

Ich finde, diese Titel sind sehr ansprechend. Vielleicht gebe ich mir Mühe, weil sie kurz sind.

Von welchen Schriftstellern fühlen Sie sich beeinflusst?

Einflüsse sind unbewusst, daher kenne ich sie nicht. Ich kann die Autoren nennen, die ich gern lese. Da ist noch immer Henry James. Mein Lieblingsautor. Ich möchte keine Namen nennen, aber viele der sogenannten Thriller oder modernen Spionagegeschichten interessieren mich nicht. Ich verstehe sie nicht, und sie langweilen mich. Henry James mag ich, weil ich das Gefühl habe, dass er seine Geschichte wirklich im Griff hat und die Figuren, über die er schreibt, wirklich gut kennt. Das merkt man beim Lesen.

Die zeitgenössische Literatur interessiert Sie nicht sonderlich?

{24}Offen gesagt, nein. Manches davon ist natürlich sehr gut. Aber manches, das sehr gelobt wird, erscheint mir ziemlich hochtrabend. Es gefällt mir nicht, wenn ein Autor sich bemüht, poetisch zu erscheinen oder anders – statt einfach natürlich zu sein.

Können Sie etwas über »Small g« – eine Sommeridylle erzählen, Ihren neuen Roman, der nächstes Jahr in deutscher Übersetzung erscheinen wird?

Er spielt in Zürich, im Mittelpunkt steht eine »Bierstube« – oder nicht wirklich eine »Stube«, sondern eine typische Zürcher Kneipe mit Biergarten. Einige Leute aus dem Viertel kommen dorthin, um etwas zu essen oder um ein Bier zu trinken. Wir lernen dann drei oder vier Leute kennen, und zwei oder drei spielen eine wichtigere Rolle als die anderen. Ich hoffe, das Buch hat auch ein paar komische Momente. Ich musste die Arbeit daran oft unterbrechen. Heute Morgen hatte ich wieder Nasenbluten – nicht schlimm, aber ausreichend unerfreulich. Ich habe gerade mit London über das Buch gesprochen. London hat mir die Korrekturen geschickt – sie wollen Kürzungen oder etwas in der Art. Ich bin damit aber fast fertig, es ist nur noch eine Sache von ein paar Tagen.

Würde es Sie reizen, Ihre Autobiographie zu schreiben?

Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Das würde ich niemals tun. Allein der Gedanke daran langweilt mich.

Und wenn jemand anders eine Highsmith-Biographie schreiben würde?

{25}Nun, ich würde tun, was in meiner Macht stünde, um das zu verhindern. Ich glaube, in Frankreich gibt es ein entsprechendes Gesetz, dort könnte ich es verhindern. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.

Auch das Interesse der Leser an Ihrer Autobiographie würde Sie nicht umstimmen?

Nein. Das ist mir total egal.

Ist das auch Ihre Haltung beim Schreiben von Romanen?

Ja. Ich gehe ein Risiko ein, wenn ich einen Roman schreibe, weil ich das schreibe, was ich schreiben möchte. Es ist durchaus möglich, dass es niemandem gefällt.

Was wäre geschehen, wenn Zwei Fremde im Zug niemandem gefallen hätte?

Sicherlich hätte ich noch ein Buch geschrieben. Und noch eines und noch eines. Viele gute Autoren haben zu Beginn ihrer Karriere keinen Erfolg gehabt. Sogar für mein neues Buch habe ich aus Amerika schon ein paar Absagen bekommen. Aber das ist mir völlig egal. Sie haben eine Fassung ohne die letzten Korrekturen gesehen, die ich gerade vornehme. Aber es ist mir total egal.

Dennoch scheint es während des Studiums für Sie noch eine Alternative zum Schreiben gegeben haben. Sie haben am Barnard College nicht nur Englische Literatur studiert, sondern auch Latein, Zoologie und Griechisch.

Ja, aber nur, weil es sich bei dem College um das handelte, was die Amerikaner eine Liberal Arts School nennen. Man {26}brauchte eine alte Sprache, um zugelassen zu werden. Es dauerte vier Jahre, und für ein Jahr musste man eine Naturwissenschaft belegen. Ich habe Zoologie gewählt. Ich beschäftigte mich vor allem mit der englischen Literatur des siebzehnten Jahrhunderts. Ein Jahr Shakespeare war außerdem für alle Pflicht. Moderne europäische Geschichte – alles ab der Gutenberg-Bibel. Was für ein einziges Jahr lächerlich klingt. Es war eine bunte Mischung, die Art von College und Studienplan, die mir gefällt.

Hatten Sie bereits als Heranwachsende ein Talent zum Schreiben?

Ich nehme an, mit siebzehn war ich etwas besser als der Durchschnitt. Aber das heißt nicht, dass ich Klassenbeste war.

Wollen wir an dieser Stelle erst mal aufhören?

Okay. Möchten Sie jetzt vielleicht ein Bier?

{27}John Irving

Ich beginne einen Roman erst, wenn ich weiß, was am Ende geschieht

Hamburg, 29. September 1995

Die Lobby eines Hotels in Hamburg, ein Schriftsteller auf Lesereise. Ich saß ihm an einem kleinen Tisch gegenüber und sah ihm beim Reden zu. John Irving erzählte von einem Regenbogen, den er nach seiner Ankunft in Deutschland gesehen hatte. Er bewegte Arme und Hände, als wollte er ihn beim Sprechen in die Luft malen. Als sei das Erzählen für den im März 1942 in Exeter, New Hampshire, geborenen Autor von Garp und wie er die Welt sah ein ebenso körperlicher Akt wie das Ringen, das er seit seiner Jugend betrieb. Im September 1995 war Irving dreiundfünfzig Jahre alt, an der linken Hand trug er einen Verband. Er erzählte von dem Glas, das irgendwo über dem Atlantik vom Tisch gerutscht war, er beschrieb mit der Linken einen tief ausschwingenden Bogen und erzählte, wie er versucht hatte, es aufzufangen. Irvings jüngster, im August erschienener Roman war Zirkuskind, der einzige Arzt an Bord der Maschine ein Psychiater.

Sie sind in diesem Jahr dreiundfünfzig Jahre alt geworden und haben mit Zirkuskind Ihren achten Roman veröffentlicht. Nun höre ich, dass Sie auch am Drehbuch der Verfilmung des in deutscher Übersetzung knapp eintausend Seiten langen Romans arbeiten.

{28}Ich habe auch das Drehbuch für Gottes Werk und Teufels Beitrag geschrieben, nicht nur für Zirkuskind. Beide werden nächstes Jahr verfilmt. Mit den Dreharbeiten zu Gottes Werk und Teufels Beitrag fangen sie im Februar an, und ich nehme an, der Film wird im Herbst nächsten Jahres anlaufen. Die Hoffnung ist, dass der Film vor den Präsidentschaftswahlen fertig wird – wegen des Themas Abtreibung. Ich hoffe, dass der Film für ein wenig politische Unruhe sorgt. Mit den Dreharbeiten zu Zirkuskind werden wir nicht vor Oktober 1996 beginnen. Allerdings wird die Geschichte anders sein als im Roman. Mein Drehbuch ist fast das gleiche wie das von Dr. Daruwalla. Das, welches er in seinem Schreibtisch versteckt. Es ist die Geschichte, von der Dr. Daruwalla sich wünscht, dass sie geschehen wäre. Verstehen Sie, was ich meine? Das Mädchen ist also keine Prostituierte, sondern eine unschuldige junge Frau, die von einem Löwen getötet wird. Sie stirbt nicht an Aids. Und der Junge wird ein Skywalker. Er lernt, mit dem Kopf nach unten zu laufen. Dr. Daruwalla spielt in dem Film nur eine unbedeutende Rolle, er ist nicht die Hauptfigur des Films. Martin Mills ist die Hauptfigur. Leute, die den Roman gelesen haben, werden sofort erkennen, dass es sich nicht um den Roman, sondern um Dr. Daruwallas Wunschdenken handelt.

Haben Sie dieses Drehbuch geschrieben, um die Adaption des gesamten Romans und dessen konventionellere Verfilmung zu verhindern?

Nein. Es ist nicht schwer, eine Verfilmung zu verhindern. Man verkauft ihn einfach nicht. Das ist leicht. Man sagt: {29}»Sie müssen dieses Drehbuch kaufen, Sie können nicht den Roman kaufen.« Das Buch ist so lang, dass es unmöglich wäre, einen Film daraus zu machen.

Ist es Ihnen leichtgefallen, dem Stoff Ihres Romans eine neue Form zu geben?

Es ist leicht, ein Drehbuch zu schreiben – im Vergleich zu der Arbeit an einem Roman. Die einzige Schwierigkeit ist, danach wieder die Arbeit an einem Roman aufzunehmen. Das Drehbuch zu Gottes Werk und Teufels Beitrag habe ich allerdings zwei oder drei Jahre nach Fertigstellung des Romans zu schreiben versucht. Da war es schwerer, sich zu überlegen, was daraus einen Film ergeben könnte. Nachdem ich einmal angefangen hatte, dauerte es vielleicht sechs Monate. Für das Drehbuch von Zirkuskind brauchte ich vielleicht drei oder vier Monate. Es war leichter, weil ich es zur selben Zeit schrieb wie den Roman. Ein Drehbuch ist ja immer kurz. Ein Film dauert vielleicht zwei Stunden, und in zwei Stunden kann man nicht viel machen. Die Story muss daher einfach sein. Bei der Arbeit an einem langen Roman hingegen musst du dich an so viele Dinge erinnern – du musst entscheiden, wo die Geschichte für den Leser anfangen soll. Die Frage ist, ob der Leser am Anfang oder in der Mitte oder erst nach drei Vierteln einsteigen soll. Ich mag es, wenn der Leser erst fast am Ende einsteigt, so dass er in der Zeit vor- und zurückgehen kann.

Diese Struktur sieht sogar eine Staffelung von Rückblenden vor, Flashbacks im Flashback.

In Zirkuskind wollte ich, dass sich der Leser genau wie {30}Dr. Daruwalla fühlt, wenn er nach Hause zurückkehrt und auf dem Anrufbeantworter all diese Nachrichten vorfindet. Einige sind aus der Zukunft, einige aus der Vergangenheit, die Stimme von Nancy, die er seit zwanzig Jahren nicht gehört hatte. Man weiß schon nach dreißig Seiten, dass der Zwilling kommen wird, aber bis zu seiner tatsächlichen Ankunft muss der Leser fünfhundert Seiten warten. Ich mag die Vorstellung, dass es vielleicht zehn oder zwölf Handlungsstränge gibt. Du fängst mit einer Story an und unterbrichst sie mit einer zweiten und unterbrichst sie mit einer dritten – so lange, bis du all diese Handlungsfäden hast, die sich nicht miteinander verbinden, sondern einander überschneiden.

Ist diese Erzählweise vor allem ein Mittel, um Spannung zu erzeugen?

Das hoffe ich. Es handelt sich dabei beinahe um das Gegenteil eines Kriminalromans, zumal es für den Leser kein Geheimnis gibt und er von Anfang an weiß, wer der Mörder ist. Die einzige Frage ist, wie lange Dr. Daruwalla braucht, um herauszufinden, wer der Mörder ist. Das Geheimnis des Romans besteht darin, dass wir als Leser immer mehr wissen als Dr. Daruwalla und darauf warten, dass er zu uns aufschließt.

Eine Erzählweise, die auch vielen Filmen Alfred Hitchcocks zugrunde liegt. Langweilt es Sie als Romancier nicht, sich auf das Format zu beschränken, das Ihnen der Film vorgibt?

Ein klein wenig langweilig ist es schon. Ich würde damit nicht gern meinen Lebensunterhalt verdienen. Es hat Spaß {31}gemacht, diese beiden Drehbücher zu schreiben, warten wir mal ab, was aus ihnen wird. Die Drehbücher zu Garp und wie er die Welt sah und Hotel New Hampshire habe ich nicht selbst geschrieben, allerdings habe ich viel mit den Regisseuren gesprochen und ihnen geholfen – sofern sie es wollten. Aber ich wollte mit den Filmen nicht viel zu tun haben, ich bin kein Filmmensch und interessiere mich eigentlich nicht wirklich für Filme. Aber wer weiß, vielleicht werde ich in fünfzehn Jahren Drehbücher schreiben, wenn ich ein bisschen älter bin.

Weil das Schreiben eines Romans nicht zuletzt eine enorme Gedächtnisleistung erfordert?

Ja. Ich glaube, Zirkuskind wird mein längster Roman bleiben. Nicht nur, dass das Buch so lang ist, es war auch sehr kompliziert. Ich bezweifle, dass ich das noch einmal schaffen kann. Der Roman, den ich jetzt schreibe, ist vielleicht halb so lang oder ein Drittel so lang. Er ist sehr kurz – für meine Verhältnisse. Die Sache ist die, dass ich zwar keine Probleme damit habe, mich an den Plot zu erinnern, das Buch aber etwa alle drei Wochen wieder von Anfang an lesen muss. Wenn du also fünfhundert oder sechshundert oder siebenhundert Seiten hast, schreibst du vielleicht zwei Wochen lang weiter, aber dann musst du alles wiederlesen und bist für einen Monat kein Schriftsteller, sondern ein Leser. Dann schreibst du zwei Wochen, bevor du wieder zum Leser wirst. Es gibt Dinge, die irgendwann im Verlauf des Buchs wiederkehren, man weiß aber nicht genau, wann. Man will nicht, dass der Leser sie vergisst, aber man möchte, dass er sie ein klein wenig vergisst.

{32}Ich nehme an, Sie können einen derartigen Roman auch ganz am Anfang nicht einfach ins Blaue schreiben?

Nein, ich mache mir Notizen. Ich mache mir einen Straßenplan des Romans, bevor ich beginne. Das Ende kenne ich immer besser als den Anfang. Ich ändere immer wieder meine Meinung darüber, wo ich anfangen soll, und beginne einen Roman meist nicht, bevor ich weiß, was am Ende geschieht. Im Fall von Zirkuskind war mir immer klar, dass der Roman damit endet, dass Dr. Daruwalla im Schnee steht. Das war das Erste, was ich schrieb. Dieser alte Mann, der im Schnee steht, während er in Gedanken ganz woanders ist. In Gedanken ist er nicht einmal in dem Land, in dem er sich befindet, und nicht nur im Zirkus, sondern in dem Zirkus, den er erfunden hat. Denn in Wirklichkeit ist der Junge nie auf dem Zeltdach herumspaziert. Ich habe versucht, ihn als jemanden zu sehen, der von der Welt, in der er lebt, so weit wie möglich entfernt ist. Seine Fremdheit. Er ist immer ein Ausländer, überall. In Indien, in Kanada, er ist immer ein Ausländer. Ich wollte dieses Bild von ihm, das ihn völlig außerhalb von allem zeigt, nur träumend. Und als ich wusste, wo das Buch endet, ging ich den Weg zurück und dachte, dass es zwanzig Jahre vorher in Goa beginnen könnte – mit Nancy und dem Mörder. Aber dann fand ich, dieser Anfang sei zu langsam und irreführend, weil er Nancy zu einer allzu wichtigen Figur machte. Der Leser würde denken, Nancy sei die Hauptfigur und käme erst anschließend zu Dr. Daruwalla. Dann dachte ich, dass ich vielleicht damit beginnen sollte, wie der Missionar in Bombay eintrifft. So dass der Leser gar nicht weiß, weshalb jeder ihn zu töten versucht. Der Leser weiß nichts von dem Zwilling. Sieht {33}also die ganze Sache aus Martin Mills Perspektive, nicht aus der von Inspektor Dhar. Dann fand ich allerdings, der Flashback sei zu lang und dass der Roman mit dem Mord im Club beginnen müsse. Denn dabei handelt es sich um den Moment, in dem Dr. Daruwalla in der Vergangenheit ankommt. Der Mord bringt ihn zurück in die Vergangenheit. Ich kam also zum Schluss, dies sei der richtige Zeitpunkt, den Roman beginnen zu lassen – mit den kreisenden Geiern über seinem Kopf. Er macht sich etwas vor. Er redet sich ein: »Es ist wegen des Bluts, es ist wegen der Zwerge, wegen meiner genetischen Studien.« Aber das stimmt nicht, das ist nur eine Ausrede. Er muss zurückkehren, weil er ein Inder ist. Ob ihm das gefällt oder nicht. Er ist ein Inder. Deshalb habe ich mit den Zwergen begonnen und mit den falschen Gründen, aus denen er zurückzukehren meint.

Ist der Roman auch eine Hommage an Salman Rushdie, dem Sie Zirkuskind gewidmet haben?

Zuerst einmal: Es handelt sich um keine politische Widmung, sondern um eine persönliche. Ich kenne Salman seit fast zwanzig Jahren. Er ist mein ältester indischer Freund. Ich kannte ihn schon, bevor er als Autor veröffentlicht wurde. Ich habe an Dr. Daruwalla immer als das Gegenüber der Hauptfigur aus Mitternachtskinder gedacht, die am wichtigsten Tag der indischen Geschichte in Indien geboren wurde, was dann die Geschichte seines Lebens ausmacht. Die Geschichte von Dr. Daruwallas Leben ist, dass er diesen Tag verpasst. Er ist im falschen Land, als sich dieser Tag ereignet. Und weil er nicht dort ist, ist er in gewisser Weise nirgendwo. Ein wenig augenzwinkernd will ich damit auch {34}sagen, dass Salman selbst wie Dr. Daruwalla ist. In Osten, Westen, seinem neuen Erzählband, gibt es eine Menge Dr. Daruwallas. Es handelt sich also um ein Thema, über das wir immer miteinander gesprochen haben. Darüber, dass er englischer sein konnte als die Engländer, sich aber nicht englisch fühlte. Und wenn er nach Bombay zurückkehrte, auch nicht das Gefühl hatte, dass er nach Bombay gehörte. Aber all dies hatte nichts mit der bescheuerten Fatwa zu tun. Ich hätte das Buch auch Salman gewidmet, wenn dies nie geschehen wäre. Das ist auch der Grund, weshalb ich versucht habe hervorzuheben, dass ich das Buch einem Freund gewidmet habe – Salman und nicht Salman Rushdie. Salman Rushdie ist ein Symbol für politische Unterdrückung und Fanatismus geworden, und ich wollte das Buch nicht Salman Rushdie, dem Symbol, widmen, sondern Salman – meinem alten Freund.

In Zirkuskind findet man nicht nur viel indisches, sondern auch ein wenig Schweizer Lokalkolorit, was auf das deutsche Publikum und Ihren Schweizer Verlag zugeschnitten zu sein scheint.

Klar. Und um den Leuten ein Gefühl für Inspector Dhars anderes Leben zu geben. Dass es sich dabei um ein echtes Leben handelt. Auch um ein geheimes Leben, ein privates Leben, aber auch um ein eigenständiges. Leser, die sich im deutschen und im Schweizer Theater auskennen, könnten über die Leute, die namentlich erwähnt werden, Bescheid wissen, aber in der großen Welt sind sie anonym. An ihrem eigenen Ort, in ihrer eigenen Stadt würde man sie erkennen. Nicht so, wie man in Berlin Katharina Thalbach erkennen {35}würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Man würde Dhar in Zürich in der Kronenhalle sehen, und jemand würde sagen: »Oh, den habe ich in einem Stück gesehen, aber wie war doch gleich sein Name?« Er ist immer der Nebendarsteller, er spielt immer die kleine Rolle. Ich erlaube mir auch einen kleinen Spaß mit Daniel Keel, meinem Schweizer Verleger. Vor meinen Knieoperationen bin ich oft zum Skifahren in der Schweiz gewesen und habe mit meinen Kindern auf dem Weg nach Zermatt oder Davos immer auch in Zürich vorbeigeschaut. Ich hatte dort Freunde, dachte also, es wäre der perfekte neutrale Ort für Inspector Dhar. Die Schweiz steht in diesem Ruf – und ist mit ihrer Art der Neutralität der perfekte Ort, ein zweites Leben zu führen. Viele Leute führen in der Schweiz ein zweites Leben, haben dort ein Zweitkonto. Es schien mir also der perfekte Ort, um Rupien zu deponieren.

Sie sagten einmal, die Struktur von Gottes Werk und Teufels Beitrag, Owen Meany und Zirkuskind sei ähnlich. Können Sie auch zwischen anderen Romanen Ähnlichkeiten entdecken?

Ich glaube, meine Bücher kommen oft in Zyklen oder Gruppen – etwas, das mir erst bewusst wird, wenn ich sie beendet habe. Meine ersten drei Bücher waren Experimente, um herauszufinden, welche Art von Roman ich schreiben wollte. Ich habe in meinen Zwanzigern und frühen Dreißigern geschrieben, und Garp und wie er die Welt sah und Hotel New Hampshire sind wie Bruder-und-Schwesterromane. Sie gleichen einander sehr. Sie haben eine sehr ähnliche Struktur, das gleiche Thema der sozialen, häuslichen, {36}sexuellen Gewalt im Amerika der siebziger und achtziger Jahre. Es sind amerikanische Sittenromane, sozusagen. Bei meinen letzten drei Romanen setzt die Story nicht am Anfang ein, sondern in der Mitte, nach drei Vierteln des Romans, wird nicht chronologisch erzählt, es gibt mehr als eine Hauptfigur, mehrere weniger wichtige Hauptfiguren und mehrere wichtige Nebenfiguren. Die Komplikationen der Handlung nehmen fast ein fatalistisches Ausmaß an. Man hat das Gefühl, dass das, was geschieht, geschehen muss. Die Romane umgibt ein Gefühl von Ewigkeit, so als würde das Ende auf die Story warten. Man weiß, dass Homer Wells ins Waisenhaus zurückkehren wird. Man weiß, dass Owen Meany sterben wird. Und ich glaube, man spürt, dass Dr. Daruwalla immer der verlorene Ausländer bleiben wird und dass er nicht wirklich ein Zirkuskind ist, sondern den Zirkus lediglich adoptiert hat, weil er ihm mehr als alles andere, was er hat, zum Zuhause geworden ist. Es geht also wie in den beiden anderen Romanen auch in diesem um Adoption. Diese letzten drei Bücher sind also stark miteinander verbunden. Jetzt habe ich aber das Gefühl, einen Endpunkt erreicht zu haben, ein Ende, was diese Art von Büchern betrifft. Ich habe Lust, zu einer einfacheren, kürzeren und direkteren Erzählweise zurückzukehren und diesen Irrgarten, dieses Labyrinth hinter mir zu lassen.

Haben Sie je Angst gehabt, sich im Labyrinth eines Romans zu verirren?

Ich bin nicht abergläubisch, aber besorgt, und es gibt Zeiten, in denen ich mir mehr Sorgen mache als in anderen. Insbesondere, wenn ich mitten in einem Buch stecke, {37}denke ich, dies wäre eine schlechte Zeit, um zu sterben. Ich habe gerade meine Autobiographie geschrieben, und zwar aus zwei Gründen. Es gibt Geschichten, die ich meinen erwachsenen Kindern erzählt habe – ich habe ein kleines, vierjähriges Kind, aber auch einen Sohn, der jetzt dreißig, und einen, der sechsundzwanzig ist. Und denen habe ich diese Geschichten in keiner bestimmten Reihenfolge erzählt, so dass sie mich immer wieder fragen: »Wann war das noch mal, als du das Taxi nach New York genommen hast?« Woraufhin ich antworte: »Ich habe euch das schon mal erzählt, erinnert ihr euch nicht?« Und sie: »Ja, du hast das erzählt, als ich zehn Jahre alt war, und dann, als ich sechzehn war, und dann, als ich zwanzig war, und ich bringe das alles durcheinander.« Weil es aber ein paar Dinge gibt, von denen ich möchte, dass meine Kinder sie wissen, dachte ich, es sei an der Zeit, die Geschichten aufzuschreiben, bevor ich sie vergesse. Außerdem ist es für manche Leute überraschend, dass ich vor oder zu Beginn meines Lebens als Schriftsteller auch ein Leben als Athlet hatte. So bin ich aufgewachsen. Ich fing mit dem Ringen zur selben Zeit an wie mit dem Schreiben. Mit vierzehn, und ich habe gerungen, bis ich vierunddreißig war, und dann jüngere Ringer trainiert, bis ich siebenundvierzig war. Alles zusammen war ich also dreiunddreißig Jahre in der Welt des Ringens. Und nicht nur nebenbei, ich habe mich wirklich sehr engagiert. Meine Söhne waren beide New England Champions, einer von ihnen war All-American. Sie sind beide besser, als ich es je war. Insbesondere in Europa fragt man mich immer nach dieser Verbindung: »Worin besteht der Zusammenhang zwischen dem Schreiben und dem Ringen?« Ich bin dieser Frage so {38}müde geworden wie der anderen Frage, die immer gestellt wird: »Ist es möglich, Schreiben zu lehren oder zu lernen?« Ich werde das immer gefragt.

Ich habe nicht danach gefragt, weil ich wusste, dass Sie irgendwann selbst darauf kommen.

Deshalb dachte ich auch, es sei eine gute Idee, dieses kleine Buch zu schreiben. Es beginnt, als ich vierzehn bin, handelt also davon, das Schreiben zu lernen und Schriftsteller zu werden, das Ringen zu lernen und beides, das Schreiben und das Ringen, jüngeren Leuten beizubringen. Ich habe mich entschlossen, mich auf diese beiden Dinge zu beschränken – nur darauf, wer die Leute waren, die mich gecoacht haben und mir etwas beibrachten, und wer diejenigen waren, die ich dann gecoacht und unterrichtet habe. Deren Mentor ich war. Das Buch heißt Die imaginäre Freundin, aber für eine Weile lautete der Titel »Mentor«.

Einer Ihrer imaginären Mentoren, mit denen Sie Journalisten und andere Leser auch immer wieder gern vergleichen, ist Charles Dickens, der seine imaginäre Autobiographie in David Copperfield erzählt hat. Haben Sie Ihre Autobiographie ebenfalls ins Fiktionale überhöht?

Es gibt eine Szene, in der jemand etwas sagt, das in Wirklichkeit ein anderer gesagt hat. Jemand, der sehr schüchtern ist und dem es peinlich wäre, dies über sich zu lesen. Ich habe mich also dieses berühmten Tricks bedient und seinen Dialog jemand anderem zugeschrieben. Es gibt nur eine Person, die die Wahrheit kennt, und sie wäre dankbar, dass ich sie nicht erkennbar dargestellt habe. Aber das ist das {39}Einzige. Und dass ich mit Dickens verglichen werde, ist natürlich schmeichelhaft. Man wäre total verrückt, wenn man darüber unglücklich wäre. Aber ich selbst habe mich nie mit ihm verglichen. Es ist witzig: Vier oder fünf Leute schreiben über dich und sagen, ich sei wie Dickens, und zwei oder drei Jahre später kommt ein Kritiker und schreibt: »Was glaubt er, wer er sei? Hält er sich für Dickens?«

{40}Muriel Spark

Es ist gar nicht so leicht, ein kurzes Buch zu schreiben

San Giovanni in Oliveto, 3. Dezember 1997

Daphne du Mauriers Haus an der Küste Cornwalls hatte ich im Sommer 1989, nur wenige Monate nach dem Tod der Schriftstellerin, besucht. Im Herbst 1992 das Pfarrhaus in Haworth, in dem ich in den Manuskripten der Brontës las. »Die Häuser berühmter Schriftsteller sind für mich von einer vielschichtigen Beschaffenheit«, so Muriel Spark in einer Fußnote zu ihrem 1960 entstandenen Essay The Poet’s House. »Wenn sie nicht von berühmten Leuten bewohnt worden wären, gäbe es keine Gedenktafel an der Wand, keine Besucher, die durch die Räume spazierten. Manchmal leben in ihnen ganz normale Leute, die sich der illustren früheren Bewohner kaum bewusst sind; solche Häuser erfüllen die praktischen Erfordernisse des Alltags und des Grundbesitzes. Aber sie laden auch dazu ein, sich der Vorstellungskraft hinzugeben.« San Giovanni in Oliveto, das alte, etwa fünfzehn Kilometer südwestlich von Arezzo gelegene Haus, in dem die 1918 in Edinburgh geborene Spark seit Mitte der siebziger Jahre lebte. Da ist das »Fledermaus-Zimmer«, in dem sie ihren 1976 erschienenen Roman Übernahme beendete, der kleine, neben dem Wohnzimmer gelegene Raum, den sie in ihren letzten Lebensjahren als Arbeitszimmer nutzte.

{41}Sie saß am Schreibtisch, einen Stift in der Hand. Vor ihr lag eine große Brille von Christian Dior, Notizzettel und Briefe, eines der Ringbücher des schottischen Schreibwarenhändlers James Thin, die sie bereits als Schulmädchen benutzt hatte. Im Dezember 1997 arbeitete Muriel Spark an dem Roman Frau Dr. Wolfs Methode. Hinter ihr ein Bücherregal. Neben der schmalen Treppe, die in den unteren Teil des weitläufigen Hauses führte, lagen eine spanische Ausgabe ihrer Biographie über Mary Shelley und verschiedene Nummern des New Yorker. Im Korbsessel neben der Tür des Arbeitszimmers schlief eine Katze. Durchs Fenster der Blick in den Garten mit den alten Bäumen und die von Steinmauern gesäumten Olivenhaine; die kleine, den letzten Opfern der Pest geweihte Kapelle. Nur wenige hundert Meter vom Haus entfernt der Friedhof, auf dem Muriel Spark knapp zehn Jahre später, im April 2006, begraben wurde. »Die Häuser berühmter Schriftsteller sind für mich unwiderstehlich«, so Spark in ihrer Fußnote. »Die Zimmer, die Treppenhäuser und Gärten sind für mich von reiner Magie. Je alltäglicher der Schauplatz, desto mehr erliege ich den Eindrücken, dem Staunen und der Ehrfucht.«

Ihre Autobiographie Curriculum Vitae endet im Jahr 1957, als Sie mit Die Tröster Ihren ersten Roman veröffentlichten. Weshalb haben Sie sich in dem Buch auf das »Selbstportrait der Künstlerin als junge Frau« beschränkt?

Ich lasse viele Dinge unerwähnt, die die Privatsphäre anderer Leute betreffen, und schreibe nicht viel über mein Leben als Romanschriftstellerin, weil ab dem Zeitpunkt mein Leben für sich selbst sprach: Ich verbrachte die Zeit damit, Romane zu schreiben.

{42}Planen Sie eine Fortsetzung Ihrer Autobiographie?

Ich denke schon. Vielleicht irgendwann später. Vorerst habe ich noch so viel zu tun. Ich muss erst mein künstlerisches Werk fertigschreiben – dann, vermutlich im nächsten Jahr oder im Jahr darauf. Falls ich so lange lebe, aber ich wüsste nicht, weshalb ich das nicht sollte.

Das heißt, dem autobiographischen Schreiben fehlt es an der »Verklärung des Alltäglichen«, um einen Begriff aus Ihrem Roman Die Blütezeit der Miss Jean Brodie zu zitieren?

Ja. Das ist das Geheimnis unserer Kunst: dass man etwas Alltägliches nimmt und es nicht wie in der Fotografie lediglich abbildet, sondern transfiguriert. Dies ist eine fast religiöse Erfahrung.

Wenn man Curriculum Vitae liest, hat man den Eindruck, dass sich Ihr gesamtes Werk aus Kindheitserfahrungen speist. Gab es nach Erscheinen Ihrer ersten Romane neue Einflüsse, die Sie literarisch verarbeitet haben?

O ja. In Robinson, meinem zweiten Roman, habe ich mich mit der Position des Ungläubigen beschäftigt, der eine sehr einsame, isolierte Existenz lebte. Anschließend schrieb ich Memento Mori, worin es um das Alter und den Tod geht. Was die Annäherung an den Tod anbelangt, so hatte ich damals schon Erfahrungen gemacht. Viele Freunde meiner Mutter waren im Krankenhaus oder starben, und wir haben sie besucht. Ich hatte den Eindruck, dass ich darüber schreiben sollte, solange ich selbst noch nicht alt war.

{43}Haben Sie Memento Mori in Ihrem eigenen fortgeschrittenen Alter wiedergelesen?

Ich würde heute die gleiche Art Roman schreiben. Der Roman ist sehr figurenreich, ich wollte so viele unterschiedliche Figuren wie möglich hineintun. Der Roman wurde auch fürs Fernsehen adaptiert, aber nicht gut. Sie hatten nicht verstanden, worum es geht. Maggie Smith war gut, aber nicht so gut wie in Die besten Jahre der Miss Jean Brodie. Das Drehbuch wurde von einem sentimentalen Standpunkt aus geschrieben, der nicht meiner ist. Ich habe Änderungen vorgenommen, alles, was in meiner Macht lag, aber sie haben einfach weitergemacht. Der Film war erfolgreich, aber ich mochte ihn nicht.

Haben Sie je ein eigenes Drehbuch geschrieben?

Ja, ich habe für Joseph Losey das Drehbuch für die Verfilmung meines Romans Übernahme geschrieben, aber dann starb Losey, und niemand sonst wollte es haben. Ich wurde dafür bezahlt, aber es wurde nie verfilmt, was eine ziemliche Enttäuschung war. Ich habe das Drehbuch noch. Die Arbeit hat Spaß gemacht, aber die Drehbücher zu anderen Verfilmungen meiner Bücher habe ich nicht zu Gesicht bekommen. Sie wurden von anderen geschrieben. Als zum Beispiel Die Blütezeit der Miss Jean Brodie erst zu einem Theaterstück und dann zu einem Film verarbeitet wurde, habe ich keinen Blick draufgeworfen. Ich habe nicht diese Art von Phantasie. Meine Phantasie ist literarisch.

Können Sie den Schreibprozess beschreiben?

Ja, er ist wirklich ziemlich einfach. Wenn ich eine Idee für {44}einen Roman habe, denke ich erst einmal sehr lange über sie nach. Einige Monate. Dann schreibe ich den Titel nieder und verfasse den Roman gewissermaßen um diesen Titel herum. Ich nehme anschließend nur noch sehr wenige Änderungen vor.

Schreiben Sie nach wie vor mit der Hand, mit schwarzen Kugelschreibern?

Nein, heute verwende ich andere Stifte. Die Stifte darf niemand außer mir berühren, und ich schreibe nie mit den Stiften anderer.

Aber Sie schreiben noch immer in die Ringbücher des schottischen Schreibwarenhändlers James Thin, die Sie schon als Schulmädchen benutzt hatten?

Die habe ich noch immer. Ich würde meine Romane nie woanders hineinschreiben. Hier vor mir liegt das Manuskript meines neuen Romans, aber ich kann es Sie nicht sehen lassen und möchte lieber nichts darüber sagen, da ich noch daran arbeite. Das bringt Unglück. Das Buch entwickelt sich erst im Laufe des Schreibens, aber ich weiß mehr oder weniger, wie es weitergeht. Wenn ich die Tagesarbeit beendet habe, notiere ich normalerweise, wie es weitergehen soll. Auf diese Weise weiß ich, wo ich am nächsten Tag anfangen muss. Inzwischen beginne ich mit der Arbeit am Morgen, manchmal fühle ich mich auch nach dem Lunch am Nachmittag gut. Früher habe ich ganze Nächte durchgeschrieben, aber heute nicht mehr.

Wann werden Sie den neuen Roman beenden?

{45}Das hängt von den vielen anderen Dingen ab, die ich tun muss. Ich muss mich um die Veröffentlichungen in allen möglichen Ländern kümmern, es gibt die Verträge, ziemlich viel Geschäftliches. Penelope macht sehr viel für mich, trotzdem muss ich ein wenig mithelfen. Aber normalerweise dauert es ein paar Monate, um einen Roman zu schreiben.

Schreiben Sie noch mit derselben Leidenschaft wie in früheren Jahren?

O ja, ich mag das sehr. Ohne die Arbeit an einem Roman würde ich mich sehr merkwürdig fühlen. Es ist mein Metier, die Luft, die ich atme.

Zu Beginn Ihrer Karriere haben Sie den Roman als Gattung eher geringgeschätzt.

Ja, anfangs habe ich Gedichte geschrieben und hielt das Schreiben von Romanen lediglich für eine bequeme Art, Gedichte zu schreiben. Dann habe ich einen Essay des amerikanischen Dichters und Schriftstellers Allen Tate gelesen. Er sagte, jedes gute Buch sei ein Gedicht. Er glaubte im Sinne Aristoteles’, dass ein Buch, das kein Gedicht ist, überhaupt nichts sei, und ich glaube heute ebenfalls, dass ein Roman, der nicht zugleich ein Gedicht ist, keinerlei Wert besitzt. Was zählt, ist das Poetische, das Visionäre, die Konstruktion, der Ansatz.

Was macht nach Ihrem Empfinden ein gutes Buch aus?

Ich mag Bücher, die real sind und zur gleichen Zeit über einen gewissen Humor verfügen. Einen gewissen {46}realistischen Humor und eine Traurigkeit. Was dieses Jahrhundert angeht, finde ich die Romane von Heinrich Böll sehr schön.

Im Fragebogen der FAZ haben Sie Böll sogar als Ihren Lieblingsschriftsteller genannt.

Ja. Ich bin von ihm nicht beeinflusst, aber ich bewundere ihn. Und Gabriel García Márquez ist einfach großartig, insbesondere in seinen Kurzgeschichten. Früher habe ich Graham Greene sehr bewundert.

Lesen Sie seine Romane heute noch?

Ich habe lange keinen mehr gelesen. Auch Evelyn Waugh habe ich früher sehr bewundert. Aber das war, nachdem ich angefangen hatte zu schreiben. Ich habe zuerst eigene Romane geschrieben, bevor ich anfing, die Romane von Greene und Waugh zu lesen. Ich war von den beiden also nicht beeinflusst. Meine Prosa wurde von Cardinal Newman, Max Beerbohm, Samuel Taylor Coleridge und Edward Gibbon beeinflusst.

Haben Sie von Anfang an versucht, andere Romane zu schreiben als die, die im Großbritannien der fünfziger Jahre erschienen?

Ja, ich machte etwas Avantgardistisches, was damals nicht verstanden wurde. Heute nennt man es »postmodern«. Damals war es Kult, aber heute habe ich ein größeres Publikum.

Sprechen Sie von Ihren Romanen selbst als »postmodern«?

Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich denke schon, ja.

{47}Sie werden oft als »schwer fassbar« und »ausweichend« beschrieben, ein von der BBC produzierter Dokumentarfilm über Sie heißt sogar »The Elusive Spark«.

Ist damit wohl meine Persönlichkeit gemeint oder mein Schreiben?

Vermutlich vor allem die Persönlichkeit. Wenn Sie zum Beispiel wie vorhin darauf hinweisen, dass Ihr Leben für sich selbst spreche, nachdem Sie angefangen hatten, Bücher zu veröffentlichen, dass also Ihre Bücher für Ihr Leben sprechen, hat dies durchaus etwas Ausweichendes.

Sie sprechen nur insofern für sich selbst, als ich ab einem gewissen Punkt in meinem Leben sehr viel Zeit der Literatur gewidmet habe. Ich hatte nicht viele Abenteuer, abgesehen von den vielen Reisen, die ich seither unternommen habe. Ich konnte reisen, weil ich mehr Geld hatte. Aber fast alle meine persönlichen Beziehungen wurzeln in der Zeit, bevor ich Schriftstellerin wurde. Ich glaube nicht, dass ich absichtlich versuche, schwer fassbar zu sein, aber vielleicht bin ich von Natur aus ausweichend.

Ist Ihnen Ihr öffentliches Image wichtig, das, was die Presse über Sie schreibt?

Ja, schon. Ich habe gern gute Kritiken und mag keine schlechten. Und es ist mir wichtig, dass die Fakten stimmen. Viele Leute äußern sich über mein Leben, über Dinge, die zwanzig Jahre zurückliegen oder falsch sind. Oder sie sagen Dinge, die ich nicht verstehe.

In Ihrer Autobiographie erwähnen Sie diesbezüglich das {48}Buch Ihres ehemaligen Freundes Derek Stanford, der schreibt, Ihr Ehemann habe Ihnen ins Bein geschossen.

Das stimmt nicht, sehen Sie? Es stimmt nicht. Ich würde es sagen, wenn es wahr wäre, aber das ist es nicht.

Worin liegt für Sie der Unterschied zwischen Dichtung und Wahrheit? Jemand hat Literatur einmal als »Wahrheit ohne Fakten« definiert.

Literatur ist Wahrheit ohne Fakten? Das könnte sein, ja. Man hofft, dass ein gewisses Maß an Wahrheit zum Vorschein kommt. Literatur ist nach meinem Empfinden reine Erfindung. Es ist lächerlich, wenn ein Autor derart mitgerissen wird, dass er glaubt, seine Figuren seien wahr. Ich weiß, dass Schauspieler ihre Rollen auf der Bühne leben, aber ich glaube nicht, dass ein Schriftsteller dies tun sollte. Ein Schriftsteller sollte wirklich wissen, was Fakt und was Fiktion ist, sonst verliert er seine Ausgewogenheit. Man kann keine gute Literatur schreiben, wenn man nicht weiß, was wahr ist.

Dennoch basieren Ihre Romane auf autobiographischer Erfahrung.

Das tun sie, aber ich ändere die Dinge ein wenig. Ich mische die Fakten ein wenig durcheinander, wenn ich einen Roman schreibe – das Aussehen von Leuten und solche Dinge. Aber ich mag es, Dinge, die mir selbst oder Bekannten von mir zugestoßen sind, in einem Roman zu verarbeiten, weil dieser dadurch authentischer wirkt. Ich tue das nicht aus Bosheit, nie, sondern um das auszudrücken, was ich fühle.

{49}Würde es Sie reizen, einen Roman zu schreiben, der nicht auf eigene Erfahrung zurückgreift?

Über etwas zu schreiben, das mir selbst nicht passiert ist? Das habe ich bereits, sogar schon ziemlich oft. In dem Roman Hoheitsrechte zum Beispiel habe ich selbst keinerlei Platz. In In den Augen der Öffentlichkeit nur sehr wenig. Ich konnte mir die Lage, in der sich die Figuren befinden, vorstellen, aber es handelte sich dabei nicht um meine Lage. Ich glaube, man muss die eigene Lebenserfahrung in alles einbringen, was man schreibt, aber ich finde es nicht sonderlich schwer, eine Situation zu erfinden und über sie zu schreiben. Ziemlich viel von Memento Mori musste ich erfinden.

Können Sie mir noch Weiteres über den kreativen Prozess des Schreibens erzählen?

Ich glaube, es geht darum, sich selbst genauso wie anderen Leuten eine Geschichte zu erzählen. Der Grund, weshalb man nicht zu sehr hineingezogen werden sollte, ist, dass man sonst sein kritisches Gespür verliert und ein zweitklassiges Buch produziert. Wenn man nicht in der Lage ist, durchgehend kritisch zu sein, wird das Buch nicht gut. Deshalb schaffe ich nur etwa drei Stunden am Stück, denn die Intensität des Zusammenwirkens von Erfindung und kritischer Instanz ist äußerst erschöpfend.

Wie viel schreiben Sie in drei Stunden?

Ziemlich viel. Ich schreibe sehr schnell. Bereits als ich noch ziemlich jung war, hatte ich dieses Selbstvertrauen, es war unabdingbar, und ich habe nie aufgehört zu schreiben. {50}Man braucht große Ausdauer, viel Durchhaltevermögen, weil niemand einen anfangs ermutigt. Man muss zuerst viel Unbrauchbares schreiben, bevor sich die richtige Idee einstellt. Danach ist es leicht.

Hatten Sie nie Zweifel an Ihrer Zukunft als Schriftstellerin?

Nein, aber Derek Stanford, mit dem ich einst befreundet war, sah mich mehr als Kritikerin denn als Schriftstellerin. Damals schrieb ich Bücher über Mary Shelley und andere, und er wollte, dass ich dabei bleibe, und war wirklich ungehalten, wenn ich schöpferisch schrieb. Lyrik ging noch, aber keine Prosa. Als ich dann anfing, Kurzgeschichten und anderes zu schreiben, entdeckte ich, dass dies mein eigentliches Metier war.

Schreiben Sie nach wie vor Gedichte?

O ja. Ich habe zwar seit mehr als einem Jahr keines geschrieben, aber eigentlich schreibe ich oft Gedichte.

Fällt Ihnen das Schreiben heute leichter als früher?

In gewisser Hinsicht ist es leichter, in anderer Hinsicht schwerer. Leichter, weil man es gewohnt ist, mehr Erfahrung hat. Und schwerer, weil man so viel weniger zu schreiben hat. Ich bin ja heute nicht mehr so viel unterwegs, gehe nicht mehr jeden Tag aus und bin von meiner Lektüre und vom Fernsehen abhängig. Von meinen Besuchen bei Freunden, von Briefen. Und dann natürlich von meinen Erinnerungen.

Fürchten Sie, dass Ihnen die Ideen ausgehen könnten?

Ja, ich bin sicher, dass man nach einer gewissen Zeit keine {51}Ideen mehr hat. Wenige Jahre vor seinem Tod habe ich mit Graham Greene gesprochen, und er sagte: »Ich habe sehr wenig, worüber ich schreiben kann. Ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll.« Er hatte seine Kreativität erschöpft. Aber ich weiß nicht, jeder ist in dieser Hinsicht anders, viele Schriftsteller machen weiter.

Sie waren bisher nie um Ideen verlegen?

Nein, nein. Ich habe eine Menge Ideen. Bis jetzt. Aber ich war krank, und dann kann man nicht schreiben. Aber ich habe die Krankheit überwunden.

Gibt es Werke, die Sie nicht veröffentlicht haben?

Nicht wirklich. Manche Gedichte habe ich beiseitegelegt, weil sie mir nicht gut genug erschienen. Penelope stellt einen Band mit meinen gesammelten Essays zusammen, aber nicht alle sind von Interesse. Für meine Romane mache ich mir Notizen, die dann natürlich unveröffentlicht bleiben, aber es gibt keinen Roman, den ich nicht veröffentlicht habe.

Sie leben seit langer Zeit im Ausland …

Eigentlich schon mein ganzes Leben. Nicht mein ganzes Leben, aber ich verließ Edinburgh, als ich neunzehn Jahre alt war. Ich ging dann nach Afrika, und als ich zurückkehrte, lebte ich in London. In den Sechzigern zog ich nach New York, wo ich vier Jahre blieb, bevor ich hierher nach Italien kam. Ich lebe hier also inzwischen seit dreißig Jahren.

Sie haben sich selbst einmal als »konstitutionelle Exilantin« beschrieben.

{52}So in etwa. Das habe ich vor einigen Jahren geschrieben. Ich bin keine Exilantin. Ich lebe sehr gern im Ausland, aber ich bin mir bewusst, wie sehr ich mich Schottland zugehörig fühle.

Weshalb hat das Reisen nicht genügt? Weshalb entschieden Sie sich, dauerhaft außerhalb von Schottland zu leben?

Es ist nicht so leicht, auf Reisen zu schreiben. Auch reicht das Reisen nicht aus, der Besuch eines Ortes. Ich denke, man muss dort leben. Hier gefällt es mir, weil es ruhig ist und ich nicht so bekannt bin. In England und Amerika hätte ich sehr wenig Zeit für mich. In Italien kennt man zwar meine Bücher, lässt mich aber in Ruhe.

Stand Ihnen Ihr Ruhm jemals im Weg?

Nein, aber das wäre sicherlich passiert, wenn ich in Schottland geblieben wäre. Eigentlich war es die Theaterfassung von Miss Brodie, die meine Bücher international berühmt machte. Als das Stück in London gespielt wurde, zog ich nach New York. Als es an den Broadway kam, ging ich nach Rom. Ich möchte auf keinen Fall Teil der Theaterwelt werden. Ich mag die Leute am Theater, aber nicht die Unsicherheit, die es bedeutet, an einem Tag eine Entscheidung zu treffen, die am nächsten Tag wieder über den Haufen geworfen wird. Ich bin lieber in einer verlässlicheren Gesellschaft. Von Fernseh- und Kinofilmen halte ich mich also fern, und wenn jemand einen Film drehen oder ein Theaterstück wiederaufführen will, freue ich mich … Ich glaube, in London wird demnächst eine neue Fassung von Miss Brodie aufgeführt, aber ich bin nicht daran beteiligt.

{53}Der Film hat Ihr Werk noch nicht wirklich für sich entdeckt.

Töte mich! und Die Äbtissin von Crewe wurden fürs Kino verfilmt. Die Blütezeit der Miss Jean Brodie ebenfalls. Das sind die Kinofilme. Im Fernsehen liefen verschiedene Bearbeitungen meiner Romane. Aber Identikit, die Verfilmung von Töte mich!,