14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Menschen erzählen. Unverstellt, intensiv und voller Leben. In FACES geht es um echte Schicksale Geschichten von Verlust und Hoffnung, von Umbrüchen und Neuanfängen. Es sind die leisen Momente, die unter die Haut gehen, und die lauten, die das Herz zum Stolpern bringen. Geschichten, die zeigen, wie der Glaube an Gott einen Unterschied macht, wenn das Leben in Trümmern liegt. Thomas Meyerhöfer ist seit Jahren unterwegs, um Menschen zu treffen, und mit ihnen über ihr Leben zu sprechen. Aus seiner erfolgreichen Talkreihe superfromm hat er Geschichten zusammengetragen, die Mut machen und Hoffnung schenken ganz ohne Klischees, aber mit einer Ehrlichkeit, die nahegeht. Dieses Buch erzählt von Abgründen und Wendepunkten, von den Narben des Lebens und dem wunderbaren Eingreifen Gottes. Es ist ein Buch, das zeigt, dass die Kraft der Hoffnung größer ist als es alle kleinen und großen Katastrophen des Lebens je sein können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

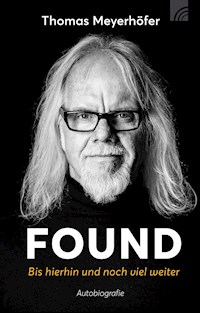

Thomas Meyerhöfer

Faces

Die Hoffnung hat viele Gesichter

Thomas Meyerhöfer, geboren 1962 in Stuttgart, war zehn Jahre Polizist, bevor er Theologie studierte. Heute ist er Schriftsteller, Künstler und kreativer Kopf hinter superfromm. Als Projektkünstler entwickelt er mit FACES eine multimediale Installation, die Fotografie, Literatur und Begegnungen verbindet. Die Lebensgeschichten, die er schildert, kreisen um Zweifel, Hoffnung und Neuanfänge – und um die Frage, wie der Glaube an Gott unser Leben verändert. Erzählt mit der Klarheit eines Beobachters und der Ehrlichkeit eines Beteiligten.

Die Nutzung von Bild-, Sprach- und Textdaten für sog. KI-Trainings und ähnliche Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt.

© 2025 Brunnen Verlag GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 22, 35398 Gießen

www.brunnen-verlag.de

Lektorat: Stefan Loß

Fotos: Thomas Meyerhöfer

Umschlaggestaltung: Jonathan Maul/Brunnen Verlag GmbH

Satz: Brunnen Verlag GmbH

ISBN Buch: 978-3-7655-3351-8

ISBN E-Book: 978-3-7655-7767-3

Widmung

Dieses Buch ist all den superfrommen

Erzählerinnen und Erzählern gewidmet,

die in den vergangenen sieben Jahren

den Mut gefunden haben, ihre Geschichten zu teilen.

Eure Worte haben nicht nur Türen geöffnet,

sondern Herzen berührt.

Ihr habt Hoffnung geschenkt

und neuen Glauben möglich gemacht.

Danke!

Dieses Buch ist für alle, die den Boden unter den Füßen verloren haben und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Für die, die vom Leben aus der Bahn geworfen wurden, die nicht mehr zwischen oben und unten unterscheiden können. Für die, die vielleicht nur noch einen Funken Hoffnung in sich tragen.

Es ist für diejenigen, die sich wünschen, wieder mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Die glauben möchten, aber nicht wissen, wie. Die zurück in die Nähe Gottes wollen, aber nicht können, weil die Last des Lebens zu schwer wiegt.

Dieses Buch erzählt die Geschichten der superfrommen Gäste. Es sind nicht meine Geschichten. Ich habe sie nicht erlebt. Aber ich durfte sie hören und ich habe gesehen, wie sie Menschen berührt haben. Es sind Geschichten, die zeigen, wie schwer das Leben sein kann, aber auch, wie groß die Hoffnung ist, die aus dem Glauben kommt.

Diese Geschichten laden dazu ein, uns von ihnen berühren zu lassen. Sie zeigen, dass Hoffnung Gesichter hat – echte Gesichter, mit echten Kämpfen und echter Heilung.

Und sie erinnern uns daran: Gott sieht uns. Auch in unserer Dunkelheit. Und er bleibt.

Unter jeder Geschichte in diesem Buch findest Du einen QR-Code. Dieser Code führt Dich direkt zu dem jeweiligen Film, in dem die Geschichte erzählt wird. So kannst Du nicht nur lesen, sondern auch sehen und hören, wie die Menschen ihre Erlebnisse geteilt haben.

Die Geschichten in diesem Buch sind jedoch nicht wortwörtlich aus den Gesprächen übernommen. Als Autor habe ich mir erlaubt, die Erzählungen zu verdichten, Zwischentöne einzufangen und die Spannung, die ich beim Zuhören empfunden habe, in Worte zu fassen.

Dabei habe ich nicht nur die Geschichten selbst, sondern auch die Umgebung in den Text einfließen lassen – ob es das superfromme Atelier war oder ein Ort, an dem wir unterwegs waren. Mein Ziel war es, die Atmosphäre und die Essenz der Erlebnisse spürbar zu machen und Dir als Leser einen lebendigen Eindruck zu vermitteln.

Hamburg

Die Nacht atmet Blaulicht

Blaue Blitze klettern über schlafende Mehrfamilienhäuser, holen sich eine Abkühlung im schwarzen Fluss, nehmen keine Rücksicht auf das Liebespaar in ihrem alten Mercedes, ignorieren die roten Ampeln an der großen Kreuzung.

Schließlich geht’s ums Leben. Ums Weiterleben.

Vor mir liegt meine Geliebte. Mit grauen Gurten gegen den Absturz gesichert, wimmert sie trotz Schmerzmittelmix. Der Rettungssanitäter starrt ihr ins Gesicht. Er ist besorgt, ich kann es sehen. Außerdem hat er Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Sein Kollege rast mit dem Krankenwagen durch die Hamburger Innenstadt, ohne genau zu wissen, wohin. Er hat von seiner Einsatzleitzentrale noch immer keine Rückmeldung erhalten, welches Krankenhaus er anfahren soll.

„Wissen die endlich, wo’s langgeht?“, schreit der Sani durch das kleine Fenster in Richtung Fahrerhaus.

„Asklepios!“, brüllt der Mann hinterm Lenkrad. „Ist gerade reingekommen. Die wissen Bescheid und warten auf …“

Alles, was er sonst noch sagt, zerfetzt das Martinshorn. Laut und aggressiv verdonnert es die anderen Verkehrsteilnehmer dazu, sich bedingungslos zu ergeben.

Ich erschrecke, obwohl dieser Sound zehn lange Jahre mein treuer Partner war; gemeinsam verschafften wir uns Platz und Raum auf Stuttgarts Straßen, um Recht und Ordnung wiederherzustellen.

„Wir sind gleich da“, unterbricht der Rettungssanitäter meinen Ausflug in die Vergangenheit. „Zwei Minuten! Ihre Frau schafft das!“

Der Kastenwagen bremst ab, wackelt bedrohlich, schlingert und kommt zum Stehen. Das Martinshorn hat Schreiverbot, Sekunden später öffnet sich die Tür am Heck. „Notaufnahme“, ruft der Sanitäter und entriegelt die Trage, auf der meine Frau vor Schmerzen stöhnt.

„Wo sind wir?“, flüstert sie und will doch keine Antwort wissen. Ich greife nach ihrer Hand.

„Vorsicht!“, ruft der Sani, und zieht die Liege zu sich hinaus ins Freie. Kleine Räder und metallene Streben bringen sich automatisch in Stellung. Dann rennen die beiden los, hinüber zu einer elektrischen Schiebetür, über der ein großes hell erleuchtetes Schild angebracht ist.

„Notaufnahme!“, steht dort und dann sind sie weg. Ich muss mich beeilen und renne hinterher.

Im Eingangsbereich habe ich die beiden eingeholt. Sie reden mit einer Krankenschwester. Die nickt, zeigt auf eine Glastür und spricht ins Telefon. Alles gleichzeitig. Ein Mann taucht auf. Er trägt einen weißen Kittel, der ihm bis zu den Knien reicht. Um seinen Hals hängt eine fette Goldkette. Er winkt einen Sanitäter zu sich, zeigt auf eine offene Tür und beugt sich schließlich über Doro. Der Arzt sagt etwas, das ich nicht verstehe. Dann schieben die Männer, die uns gerade durch die Hamburger Innenstadt kutschierten, meine Frau in das kleine Zimmer. Sie geben mir zu verstehen, dass ich bei der Untersuchung nicht dabei sein darf.

Dann schließt sich die Tür und alle sind verschwunden.

Im Wartebereich der Notaufnahme sitzt ein Ehepaar. Sie hält seine Hand. Die Frau nickt mir freundlich zu. Ich grüße zurück und lasse mich auf den Stuhl fallen. Die Uhr zeigt halb drei. Halb drei! Noch vor einer Stunde befand ich mich im Tiefschlaf.

„Thommy, Thommy!“

Ich brauchte eine Weile, um mich zurechtzufinden. Doro wimmerte und schluchzte.

„Schnell!“, stammelte sie. „Krankenhaus. Arzt!“

Ich stolperte aus dem Bett, weckte unseren Sohn, der rief den Notarzt, wir stützten die Kranke durchs Treppenhaus bis hinunter an die Straße, schickten Stoßgebete in Richtung Nachthimmel und hofften auf schnelle Besserung.

Immerhin: Lange warten mussten wir nicht. Weiter vorne am Kreisverkehr heulte ein Motor auf. Sekunden später entdeckten wir die blauen Reiter. Stille Vorboten der nahenden Hilfe. Dann tauchte der Rettungswagen auf, bremste ab, beide Türen wurden aufgerissen und zwei hilfsbereite Sanitäter begannen mit ihrer professionellen Arbeit.

Die Tür zum Behandlungszimmer öffnet sich und der Arzt mit Goldkette streckt seinen Kopf in den Wartebereich. Er sieht mich, winkt und zieht sich wieder in das Zimmer zurück. Ich beeile mich, schließe die Tür hinter mir und schaue in sein müdes Gesicht.

„Ihre Frau hat eine Gallenblasenentzündung. Nichts Schlimmes, aber sehr schmerzhaft. Am besten wäre eine Operation. Dann hat sie diese Probleme nicht mehr. Wir konnten ihre Schmerzen in den Griff bekommen. Entweder …“, er macht eine Pause, um das Gesagte wirken zu lassen, „… entweder wir operieren jetzt gleich, dann bleibt sie anschließend einige Tage hier, oder sie fahren nach Hause und lassen die Operation in einem Krankenhaus in der Nähe ihres Wohnortes vornehmen.“

Er beugt sich über ein Formular und macht Kreuze aufs Papier.

„Schaffen wir’s nach Hause?“, will ich von ihm wissen.

Der Arzt nickt. „Fettfrei essen, das ist wichtig. Und keinen Alkohol. Dann ist die Heimfahrt problemlos möglich.“ Er schaut in seine Papiere. „Bergneustadt? Wo ist das?“, will er wissen.

„Gummersbach. Köln. 450 Kilometer. Wir sind auf Besuch hier.“

Der Arzt nickt. Das soll wohl „Ihr schafft das“ heißen.

„Was meinst du?“, frage ich Doro, die gegen den Schlaf kämpft.

„Heim“, flüstert sie.

„Wir fahren nach Hause“, sage ich zum Arzt.

„Dann nehmen Sie das Schmerzmittel mit. Für unterwegs. Falls es schlimmer wird.“ Er greift in die Tasche seines weißen Mantels und überreicht mir zwei Tabletten. „Alles Gute!“ Er umschließt die Hand meiner Frau, lächelt und verlässt das kleine Behandlungszimmer.

Als die Sonne die Nacht in Richtung Westen verfrachtet, liegt Doro wieder im Gästebett bei unserem Sohn.

„Ruh’ dich bitte aus! Und wenn du aufwachst, fahren wir los. Direkt ins Krankenhaus nach Gummersbach“, bestimme ich.

„Auf gar keinen Fall“, brummt’s aus dem Kissen. „Bevor du deine Aufnahme nicht gemacht hast, fahren wir nirgendwohin.“

Sie hat es also nicht vergessen. Wieso wundert mich das nicht?

Die Aufnahme. Oder besser: die erste Aufnahme. Seit Monaten telefoniere ich durchs ganze Land; schreibe E-Mails, in denen ich über das Ziel meiner neuen Sendung informiere; führe Vorgespräche, zerschlage Vorurteile; baue Ängste ab und setze mich mit Bedenken auseinander. Ich bin auf der Suche nach Alltagshelden; Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit auftauchen und trotzdem – oder gerade deshalb – so viel zu sagen haben. Leute, die Hoffnungsträger sind für eine Welt, in der sich die Zuversicht auf dem Rückzug befindet. Mit ihnen will ich mich treffen, ihre Geschichten hören und aufzeichnen. Auf YouTube veröffentlichen. Das Gespräch auch als Podcast auf Spotify und bei Apple unter die Leute bringen.

Alles ist vorbereitet. Oder: Alles war vorbereitet – bis eine gereizte Gallenblase von ihrem Vetorecht Gebrauch machte.

In weniger als drei Stunden wäre ich bei Renate gewesen. Meinem ersten Gast. Hätte ihr gegenüber Platz genommen; gehofft und gebangt, dass ein Gespräch zustande kommt. Aber so?!? Mit einer durchwachten, aufregenden, Kräfte und Nerven fressenden Nacht im Gepäck? Wer könnte mir versichern, dass sich keine neue Schmerzwelle aufbaut? Dass nicht noch eine Blaulichtfahrt durch Hamburg notwendig ist? Dass der nächste Arzt genauso nachsichtig entscheiden würde wie sein Kollege aus der Nachtschicht?

Renate … sie gehört in die Verwandtschaftslinie unserer Schwiegertochter. Bei den üblichen Familienfesten waren wir uns ein paarmal über den Weg gelaufen. Ihr ansteckendes Lachen hat mich verzaubert. Schon nach wenigen Sätzen bewunderte ich Renates tiefes Gottvertrauen. Ein junger Mann klammerte sich an ihren Arm.

„Das ist Luki!“, sagte sie fröhlich, „unser Schatz!“

Luki tastete nach meiner Hand, hielt sie fest und wollte von mir wissen, wer ich bin und wie ich heiße. Ich musste mich anstrengen, seine Worte zu verstehen.

„Ich bin Thommy, der Papa von Florian.“

„Den kenne ich!“, rief Luki und prustete los.

„Luki ist blind“, sagte Renate und streichelte sacht über Lukis Kopf, „er bringt Licht in unser Leben!“

Das war unser gemeinsamer Start.

Offen.

Ehrlich.

Liebevoll.

Und als ich Renate nach einigen Monaten bat, mir ihre Geschichte zu erzählen, zögerte sie nicht und stimmte zu.

Heute also soll unser Gespräch stattfinden. So der Plan, bevor wir mit dem Krankenwagen durch die Nacht rasten. Vor den Bedenken des Arztes, die Operation 450 Kilometer weit zu verschieben.

„Wir fahren heim!“, starte ich zaghaft einen zweiten Versuch.

„Du filmst“, erwidert Doro, „bitte mach die Aufnahme!“

Sie dreht sich zur Seite.

„Wir schaffen das!“ Ihr Flüstern ist kaum zu verstehen. „Jesus wird dabei sein. Er wird dir helfen!“

„Wenn du mir versprichst, mich sofort anzurufen, falls es schlechter wird.“

Doro sagt nichts.

„Okay?“, will ich von ihr wissen.

Sie schläft. Ist ja klar … vollgepumpt mit Schmerzmitteln.

Renate

Liebe überwindet alle Grenzen

Es ist jetzt kurz vor drei Uhr am Nachmittag. Der VW-Bus steht am Straßenrand und ich höre der Umgebung zu. Vermutlich wird’s hier draußen niemals still. Auch nicht, wenn nach Sonnenuntergang die Autos vor den Reihenhäusern parken und die Kleinen in ihren Betten liegen. Dann gehört der Spielplatz ihren großen Geschwistern.

An diesem Sonntagnachmittag bestimmen die Kleinen, wer was macht und wer was darf. Die Jungs spielen Fußball, zwei Mädchen zerren ihre Buggys durch den feuchten Sand. Der Blonden fällt die Puppe in die Pfütze und sie weint. Ihre Freundin lacht und setzt sich auf die Schaukel.

Ich stehe vor dem Haus und denke schon wieder an meine kranke Frau. Sie liegt in einem fremden Bett und wartet nur darauf, dass ich sie abhole und wir die lange Strecke bis ins heimische Krankenhaus in Angriff nehmen. Hoffentlich verkacke ich die Aufnahme nicht. Was, wenn gerade in diesem Augenblick sich der Notarzt über Doro beugt, der Sanitäter den Defibrillator unter Strom setzt und die beiden Platten aneinanderreibt? Ich lehne meinen Kopf gegen die Seitenscheibe. Auch das noch! Eine Panikattacke! Sie kommt in Wellen und verschafft sich Platz in meinem Verstand:

„Das geht doch gar nicht! Was bist du für ein Ehemann? Lass es, du schaffst das sowieso nicht! Setz dich in dein Auto und fahr zu ihr, wo du hingehörst. Du hast die perfekte Entschuldigung! Du gibst dir keine Blöße! Jeder würde das verstehen!! Also hau endlich ab!!!“

Nach jedem Vorwurf erscheinen noch mehr Ausrufezeichen.

Das Fiese an diesen Attacken ist die immer gleiche Stimme. Es ist meine eigene, die mich zur Aufgabe zwingt. Noch vor einem Jahr hätte ich diesen Aufforderungen widerspruchslos zugestimmt und wäre nach Hause gefahren. Aber ich habe dazugelernt:

„Atmen, Herr Meyerhöfer, Sie müssen gezielt atmen. Das hilft!“

Der Psychotherapeut erhob sich, kam um den Schreibtisch gelaufen und setzte sich mir gegenüber auf einen Drehstuhl.

„Beobachten und wiederholen!“, forderte er mich auf und fing an, tief Luft zu holen.

Das war vor einem halben Jahr. Seitdem versuche ich, mit dieser Atemtechnik meine Panik zu ersticken.

Ich will hier draußen nicht zur Attraktion verkommen. Schnell öffne ich die Schiebetür vom Bus und lass mich auf die schwarze Gummimatte fallen. Ich schließe die Augen, hole tief Luft, zähle dabei bis vier.

„Sie können Ihre Panikattacken mit dieser simplen Atemtechnik besiegen – vertrauen Sie mir!“, höre ich seine Aufforderung. Wenn er mich hier draußen beobachten könnte … er wäre stolz auf mich.

Jetzt halte ich die Luft an und zähle langsam auf vier: Eins. Pause. Zwei. Pause. Drei. Pause. Vier. Geschafft. Durch den Mund ausatmen – den Viererrhythmus beibehalten.

Noch vor einem Jahr wäre die Begegnung mit einer Fremden für mich undenkbar gewesen. Jahrelanges Dahinsiechen im trübsinnigen Verlies hatte aus mir einen menschenscheuen Einsiedler werden lassen. Schon bei der kleinsten Gefahr, dem Geläut der Türglocke etwa oder diesem unsagbar schrecklich bedrohenden Gekreische vom Telefon, stellte mein Körper alle Funktionen ein und schaltete auf Notbetrieb. Mumiengleich wartete ich auf das Ende der Gefahr. War die Bedrohung vorüber, schaffte es das Leben zu mir zurück.

Kaum zu glauben, dass dieser Kampf nur wenige Monate zurückliegt. Unvorstellbar, dass ich heute vor dem Haus von Renate stehe und mich mit Atemübungen beschäftige. Unfassbar, dass die Depression ihren tödlichen Würgegriff gelockert hat. Ich weiß, dass sie mich bis an mein Lebensende begleiten wird. Aber heute stehe ich hier. Und ich möchte mich mit Renate treffen.

Nur noch einmal die Luft anhalten und dabei zum letzten Mal bis vier zählen.

Die Panikattacke zieht sich zurück. Was bleibt, ist der kalte Schweiß auf der Stirn. Ich überquere die Straße und drücke auf den runden weißen Knopf. Durch die geöffneten Fenster schwebt ein feiner Dreiklang.

Ich könnte wetten, dass mich der Himmel beobachtet. Halten die Engel den Atem an, weil sie daran zweifeln, dass ich meine Berufung, die mir der Herr der Heerscharen aufgetragen hat, auch umsetze?

Die Haustür öffnet sich. Renate steht auf der oberen Treppenstufe. Sie lacht, breitet ihre Arme aus und kommt auf mich zu. Ich schwöre, ich verspreche, ich bin mir sicher: Vor dieser Frau brauche ich keine Angst zu haben. Mit allem, was sie hat, umarmt sie meine Sorgen. „Schön, dass du da bist!“ Sie drückt mich fest. Mich, den Fremden.

Wenig später sitzen wir auf ihrer Terrasse. Hinter dem Haus ist es auch nicht leiser, obwohl hier kein Kinderlärm zu hören ist. Dafür machen Tauben, Amseln und Rotkehlchen klar, wer hier – lautstärketechnisch – der Bestimmer ist.

Renate schenkt mir Kaffee ein.

„Ein Stück vom selbst gebackenen Johannisbeerkuchen?“

Ich nicke und muss an Tove Jansson denken. Tove war Schriftstellerin und Erfinderin der Mumins, dieser nilpferdähnlichen Wesen, die in einer paradiesischen Gegenwelt lebten.

„Wie geht es deiner Frau?“, unterbricht Renate meinen Ausflug in die Kinderbuchwelt.

„Besser“, sage ich schnell. „Wir fahren heute noch nach Hause. Direkt nach unserem Gespräch.“

Sie nickt und wir schweigen zu zweit.

Die dunklen Holzsparren zwischen der Überdachung ächzen und knirschen so laut, als ob sie dem Gurren der Tauben eine Niederlage zufügen möchten.

„Hoffentlich klappt das mit dem Ton“, denke ich laut.

„Sollen wir?“, will Renate wissen.

Das Mumintal verblasst im Licht der Gegenwart. Ich nicke und mache mich an den Aufbau. Die Panikattacken sind verschwunden.

Ich habe drei Kameras dabei. Wobei … der Begriff „Kameras“ ist hoffnungslos übertrieben. Mit meinem iPhone filme ich die komplette Szene; eine kleine Digitalkamera, die an guten Tagen auch Filme aufzeichnen kann, richte ich auf mein Profil aus. Die halbwegs Videocast-taugliche Lumix ist für Renate vorgesehen. Den Aufbau habe ich mir aus dem Internet abgekupfert. Und weil einer der Youtuber aus Amerika behauptet, dass zusätzliches Licht die Aufnahme verbessert, habe ich die Baulampe aus unserem Keller dabei und nutze sie für indirekte Beleuchtung. Ich weiß zwar nicht, für was eine indirekte Beleuchtung überhaupt gut sein soll, aber der Youtuber hat über zwei Millionen Follower … also weiß er Bescheid.

Von ihm habe ich auch den Tipp mit den Mikros. Die müssen an einem Schwenkarm befestigt werden. Doch die Schraube klemmt, und ich schwitze noch mehr. Meine Nervosität fällt auch Renate auf.

„Willst du ein kaltes Wasser, oder noch einen Kaffee?“, fragt sie schnell. Ich nicke.

Sie bleibt stehen und wartet. „Wasser oder Kaffee?“, wiederholt sie ihre Frage und lächelt zu mir herüber. „Kaffee, bitte“, sage ich schnell und bin erleichtert: Das Mikro hält.

Es gibt einen Dokumentarfilm über zwei Künstler, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Die Regie-Ikone Agnès Varda und der Streetart-Künstler JR touren in einem zum Fotomobil umgebauten Kleintransporter durch die Dörfer Frankreichs. Auf der Suche nach Geschichten sprechen sie mit Postboten, Verkäuferinnen, Bauern. Ihr Film „Augenblicke – Gesichter einer Reise“ ist durchzogen von einer unfassbaren Leichtigkeit. Einerseits. Zu Wort kommen aber auch die Sorgen der Porträtierten: Einsamkeit, die schwierige Suche nach einem Arbeitsplatz, ihre Angst vor der Zukunft. Als ich mir den Film zum ersten Mal anschaute, hat mich die Mischung aus Menschenliebe, Respekt und Offenheit gepackt. Nach vorne gebeugt, verfolgte ich jeden Schritt der beiden; war fasziniert davon, wie sie es schafften, die Poesie des Moments einzufangen.

Daran muss ich jetzt denken. Auf der Terrasse unter durchsichtig gewellten Plastikbahnen. Renate öffnet mir die Türen zu ihrem Leben und ich darf diese Schwelle überschreiten – behutsam, nachdenklich, bewegt.

Sie erzählt mir von ihrem größten Wunsch: Renate wollte immer eine Familie haben. Kinder. Als sie damals ihren Traummann heiratete, hofften beide auf ein Baby. Doch nach Jahren zahlloser Versuche und der immer größer werdenden Sehnsucht nach Kindern suchten sie Ärzte auf. Alle Untersuchungen führten zu demselben Ergebnis: Aus medizinischer Sicht gab es keine Gründe, die eine Schwangerschaft verhinderten.

„Aber wir wollten doch eine Familie sein, Thomas“, ruft Renate und beugt sich zu mir herüber. „Doch das funktionierte nicht und genau das brachte mich an den Rand einer Depression!“

Sie lehnt sich zurück und schaut durch mich hindurch.

„Hast du an Gott gezweifelt oder ihm Vorwürfe gemacht?“

Renate hebt den Kopf und schaut mir in die Augen. „Nie, gar nie. Weißt du, ich glaube an Gott, seit ich 13 Jahre alt bin. Aber wenn ich ehrlich bin, dann traf ich meine Entscheidung für Gott aus einer Angst heraus.“

„Aus Angst? Wieso?“

„Weil ich Angst davor hatte, dass ich sterbe und in einer Kiste verrotten muss! Dabei wollte ich doch nach meinem Tod im Himmel sein. Und weil nur Jesus in den Himmel bringt, habe ich angefangen, an ihn zu glauben!“

Sie lacht auf, wird aber gleich wieder ernst.

„Erst mit achtzehn habe ich die Liebe Gottes gespürt. Thomas, er hat mir ein so großes und tolles Selbstwertgefühl geschenkt … das war unglaublich! Ab diesem Zeitpunkt war es mir komplett egal, was andere von mir dachten!“

„Fühltest du dich als Mensch zweiter Klasse? So ganz ohne Schwangerschaft, ohne Kinder?“, platzt es aus mir heraus.

Renate holt tief Luft.

„Wir haben Gott unser Leid geklagt“, stößt sie hervor. „Aber wir fühlten uns auch alleingelassen – in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld. Wir konnten mit fast niemand über unsere Gefühle sprechen, weißt du, weil die Leute völlig überfordert waren.“

„Dass du unfruchtbar … dass du … ihr nicht schwanger werden konntet?“

Sie nickt. „Weißt du, wenn du dann hören musst, dass es doch nicht so schlimm ist, keine Kinder zu haben …, dass wir all das tun könnten, wozu eine Familie mit Kindern nicht in der Lage ist … dann ist das hart!“

Renate macht eine Pause. Sie ist in der Vergangenheit, ich kann es deutlich sehen und spüren. Ich bin froh, dass sie meine Fragen nicht als anmaßend empfindet. An die Kameras denke ich schon lange nicht mehr. Ich spüre das Vertrauen zwischen uns. Sie erzählt, weil sie erzählen will.

„Wir wollten dann versuchen, Kinder zu adoptieren, hatten aber wenig Hoffnung.“

„Warum?“

„Weil die moderne Frauenbewegung in Fahrt kam. Erinnerst du dich an die Überschrift vom Stern? ‚Wir haben abgetrieben!‘?“

„Ich kenne die Titelseite!“

Am 6. Juni 1971 explodierte eine mediale Bombe. Auf der Titelseite vom „Stern“ stand in fetten Buchstaben: „Wir haben abgetrieben!“ Über dreihundert Frauen plädierten öffentlich dafür, den Paragrafen 218 abzuschaffen. Ich war damals noch keine zehn Jahre alt, als ich diese Schlagzeile las. Mindestens einmal in der Woche besuchte ich den kleinen Laden in unserem Dorf. Mich interessierten die neuesten Comics. Die steckten in einem Metallregal neben der Eingangstür. Doch an diesem Tag gab es keine Comics und auch keine Tageszeitungen. Im Regal steckte nur der „Stern“ mit dieser Abtreibungsüberschrift. Den Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch kannte ich noch nicht – ganz zu schweigen von dem, worum es dabei ging.

„Es gab immer weniger Neugeborene, die zur Adoption freigegeben wurden“, unterbricht Renate meine Zeitreise. „Aber wir haben nicht aufgegeben, sondern Briefe geschrieben, telefoniert, haben Ämter besucht, Anträge gestellt und die Genehmigung zur Adoption schließlich erhalten. Und dann ging es ganz schnell.“

Renate lacht auf.

„Als es endlich so weit war, klingelt das Telefon im Büro. Mein Mann ist dran. ‚Renate, rief er aufgeregt, Renate, wir haben ein Baby!‘ Thomas, ich knallte den Hörer auf die Gabel, rannte zu meinem Chef und erzählte ihm die frohe Botschaft. ‚Was ist es denn, was ist es denn?‘, unterbrach er mein Geschrei. Und ich wusste es gar nicht! Ich hab meinen Mann vor lauter Glück überhaupt nicht danach gefragt!“

Renate lacht auf und fährt sich durchs Gesicht.

„Thomas, und heute haben wir vier Adoptivkinder, ist das nicht toll? Gott sei Dank sind wir nicht schwanger geworden! So toll!“

Renate wischt sich die Tränen ab.

„Als uns das Amt – nachdem wir schon drei Kinder bekommen hatten – schließlich gefragt hat, ob wir auch ein behindertes Kind adoptieren würden, mussten wir nicht lange überlegen. Wäre ich schwanger geworden, hätten wir unser Kind doch auch dann gewollt, wenn es behindert gewesen wäre. Deshalb haben wir Ja gesagt.“

Auf der Straße vor dem Haus hält ein Motorrad. Vermutlich eine Harley. Es ist dieser typische Grummelsound. Drei- oder viermal dreht der Biker den Motor im Leerlauf in den roten Bereich, bevor ein lautes Knacken ertönt. Du hast den richtigen Gang gefunden, denke ich. Dann beschleunigt er und nimmt das satte Grollen mit sich. Unsere Unterhaltung hat nicht darunter gelitten.

„Die meisten denken“, nimmt Renate das Gespräch wieder auf, „dass unser Luki mit seiner Blindheit und der geistigen Behinderung die größte Herausforderung in unserem Leben ist. Aber das stimmt nicht.“

Sie schaut zu Lukas hinüber, der zusammengerollt auf seiner Sommerliege schläft. Es hat den Anschein, als ob Renate Luft holt, um in die Vergangenheit zurückzutauchen. „Unser zweites Kind“, sagt sie endlich, „unser zweites Kind hat ADHS. Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Als er klein war, kannte man diese Krankheit in Deutschland noch gar nicht. Auch mein Bruder, der Arzt ist, wusste mit dieser Abkürzung nichts anzufangen.“

Ich verliere mich in Renates Augen, ihrem Gesichtsausdruck, der eine Mischung aus innerem Schmerz und einer unfassbar und unbeschreiblichen Liebe ist. Immer wieder lächelt sie. „Er ist ein so wunderbarer Mensch!“, höre ich sie wie von Weitem sagen. Das passt kaum zu dem, was sie erzählt: Mobbing in Kindergarten und Schule, der verzweifelten Suche ihres Sohnes nach Liebe und Anerkennung. Die Ablehnung, die er auch als Erwachsener erfährt.

„Wir haben ihn im Gefängnis besucht.“

Ihr Statement bringt mich in die Gegenwart zurück.

„Im Gefängnis, Thomas. Ach, und er hat ein solch großes Potenzial! Wir hätten am liebsten alle aus dem Gefängnis zu uns eingeladen. Ihnen geholfen und sie unsere Liebe spüren lassen!“

Luki ist aufgewacht. Er läuft an uns vorüber. Dass er blind ist, wäre mir nicht aufgefallen. Zielstrebig fasst seine Hand nach dem Geländer. Er tappt wortlos in die Küche, macht sich dort zu schaffen.

„Mein Mann und ich sind nachts durch die Spielhallen gezogen, um unseren Sohn zu suchen. Wir wollten ihn rausholen, Thomas!“ Wieder greift sie nach meiner Hand. Ihre Augen sind ein See; ihre Gefühle an ihren Ältesten lassen ihn überfließen. Und ich verstehe: Sie liebt. Ganz und gar. Ohne Wertung. Ohne Verurteilung.

„Mein Kind soll die Liebe spüren, die Gott für ihn hat!“, antwortet sie auf meine nicht gestellte Frage.

Wildenten fliegen übers Haus. Es fehlt nicht viel, und ihre großen Flügel berühren die mächtigen Kastanienbäume. Meine Gedanken fliegen ihnen hinterher und ich frage mich, wo die Tiere ihre Nester haben … hier, mitten in der Großstadt an der Alster.

„Wir sind barmherzig geworden.“

Renate holt mich von meinem Ausflug zurück.

„Wir sind so barmherzig geworden“, wiederholt sie. „In meinem früheren Christenleben kamen solche Dinge nie vor. Ich bin so wohlbehütet aufgewachsen.“

Sie lächelt mir zu. „Wirklich, das ist so! Und plötzlich sind wir in einer anderen Welt zu Hause. Nachts sind mein Mann und ich durch die Spielhallen gefahren, um unser Kind zu suchen. Als er ins Gefängnis musste, haben wir ihn besucht. Glaub mir, das sind Dinge, die wirklich, wirklich schwer sind. Aber …“ Renate holt Luft, „aber das rüttelt kein bisschen an meiner Liebe zu meinem Sohn und an meinem Glauben an Gott. Ich würde alles, wirklich alles tun, damit unser geliebter Sohn meine Liebe auch erlebt.“

Ich muss schlucken. Renates Worte bleiben in mir hängen. In Gedanken sehe ich sie mit ihrem Mann durch die Spielhallen ziehen. Wie sie blickdichte Türen öffnen und an Automaten vorbeiziehen. Immer mit der Hoffnung, endlich den verlorenen Sohn gefunden zu haben. Ich sehe sie vor mir, wie sie die Prozedur am Gefängnistor über sich ergehen lassen muss. Nur um für kurze Zeit mit ihrem Sohn zusammen zu sein.

„Und nicht nur er soll Liebe erfahren, Thomas, unser Herz ist so weit geworden! Kannst du dir vorstellen, dass bei uns am Tisch Leute sitzen, die …“ Renate sucht nach den richtigen Worten. „Das hätten wir uns nie vorstellen können. Niemals! Aber diese Menschen brauchen Liebe, die Liebe, die Jesus für sie hat!“

„Du bist eine wundervolle Mama!“, stammle ich und nehme sie in den Arm. An die drei Kameras denke ich nicht. Wann hat man schon die Möglichkeit, einen wahrhaftigen Engel zu umarmen, zu drücken und für eine lange Zeit nicht mehr loszulassen?

Drei Monate später, am 30. Dezember 2018, eine Viertelstunde nach Mitternacht, ploppt auf YouTube der erste superfromme Beitrag auf: „Wie Liebe alle Grenzen überwindet“ heißt die Überschrift. Auf dem Foto sieht man Renate während unseres Gesprächs.

Ich bleibe wach, um zu kontrollieren, ob die bei YouTube auch alles richtig machen. Und – es läuft. Pünktlich geht der erste superfromme Beitrag online. Ich drücke den Play-Button und schaue den Film zweimal hintereinander an. Wahnsinn! Ich bin euphorisiert, will alle und jeden anrufen und ihnen sagen, dass superfromm das Licht der Welt erblickt hat. Dass ab sofort jeden Montag neue Filme kommen! Aber das gehört sich nicht – nicht um diese Uhrzeit. Also greife ich nach einer kalten Dose Pepsi Max, proste meinem Spiegelbild im Fenster zu und starte den Film ein drittes Mal. Es funktioniert tatsächlich!

Ich denke zurück an diesen Sonntagnachmittag mit Renate. Unser Abschied, ihre Tränen, meine Dankbarkeit. Damals wusste ich noch nicht, ob die Aufnahmen brauchbar waren. Ob Holzsparren oder Taubengeschrei unsere Worte übertönen würden. Genauso wenig konnte ich behaupten, dass die Videoaufzeichnungen für einen Zusammenschnitt taugten. Eine Stunde später packte ich meine Frau ins Auto. Legte Kissen an ihren Kopf, drehte den Beifahrersitz nach hinten und drückte ihr eine Flasche stilles Wasser in die Hand. Wir schafften es nach Hause. Kurze Zeit später begann die Odyssee ihrer Krankheit. Gallenblase? War nur die Spitze des Eisbergs. In den darauffolgenden Wochen sollten wir noch viele Krankenhäuser kennenlernen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Doch an diesem frühen Morgen im Dezember hänge ich weder in der Zeitschleife einer von Ärzten bestimmten Vergangenheit noch denke ich an die Zukunft. Ich frage mich auch nicht, woher die vielen Gäste kommen sollen, die aus ihrem Leben und von ihrem Glauben an Gott erzählen. „Jeden Montag“, so der Plan. Jeden Montag ein neuer Beitrag, eine neue Geschichte, ein neuer Alltagsheld. Ich will Geschichten hören. Menschen begegnen. An mögliche Reaktionen bei den Zuschauern denke ich nicht. Nicht in dieser Nacht. Der erste Film ist online. Angesichts meiner Vergangenheit ist das ein Wunder. Ein übernatürliches, gottgegebenes Wunder. Ohne Wenn und Aber.

Mir war damals nicht bewusst, dass diese superfrommen Beiträge mein Leben verändern würden. Vielmehr … unser Leben. Niemals hätten wir gedacht, dass die Geschichten solche weiten Kreise ziehen würden. Kreise, die sich nicht von Landesgrenzen zurückhalten ließen. Meine Gedanken fliegen zurück zu den Anfängen. Mehr als achtzehn Monate vorher.

Der Link zum Film

Die Anfänge

Ein Diner, ein Zweifler und der Neuanfang

Es war an einem Sonntagmorgen im April 2017. Ich traf mich mit Ben in einem Diner in der Nähe der Autobahn. Wir hatten uns eine Eckbank an der Fensterfront mit Blick auf die vierspurige Bundesstraße herausgesucht. Obwohl es April war, häuften sich an den Straßenrändern und neben den Bürgersteigen hohe Schneeberge. Ein paar Meter weiter hockte ein junges Pärchen. Den beiden schien es nicht besonders gut zu gehen: Er starrte bedröppelt auf seinen Burger, sie heulte in den Kaffeebecher. Ben schüttelte den Kopf.

„Willst du an einen anderen Platz“, fragte er mich sichtlich genervt. „Ich kann jetzt keine Szene brauchen. Nicht an einem Sonntagmorgen.“

Eine Entscheidung war überflüssig, denn in diesem Augenblick schob die Lady das rote Tablett – etwas zu heftig – in Richtung ihres Ex und rannte aus dem Diner. Kurze Zeit später erhob sich ihr Begleiter und brachte die beiden Tabletts zurück an die Theke. Wieder eine Beziehung, die hoffnungslos beendet wurde.

„Also, was willst du?“, nuschelte Ben in meine Richtung. Der Strohhalm suchte den Boden des leeren O-Saft-Bechers ab.

„Ich starte wieder“, sagte ich schnell.

Ben hob den Kopf.

„Echt jetzt?“ Er warf den leeren Becher aufs Tablett.

Ich nickte.

„Und was machst du?“ Ein Grinsen zog sich über sein Gesicht. Er schien sich echt zu freuen.

„Filme. Talk.“

Ben zog die Augenbrauen nach oben. „Wie soll das …“

„Geschichten“, unterbrach ich ihn. „Geschichten von den Unsichtbaren.“

Ben beugte sich zu mir herüber. Die Ärmel seines T-Shirts rutschten nach oben und entblößten die tätowierte Kunst auf seinen Muskeln.

„Von Unsichtbaren?“

Ich nickte.

„Exakt. Ich will Geschichten suchen von Leuten, die kämpfen müssen.“

„Kämpfen? Welchen Kampf?“

„Lass mich ausreden“, zischte ich in seine Richtung. Er hob entschuldigend beide Hände.

„Rede weiter!“

Ich holte Luft. Es fiel mir nicht leicht, meine Idee zu präsentieren. Ich wusste, dass es verrückt klang. Immerhin musste ich jeden Tag mit den Auswirkungen einer jahrelangen schweren Depression kämpfen. Ben wusste um diese schwarze Zeit.

„Tut mir leid, ich wollte dich nicht …“

„Schon okay“, unterbrach ich ihn. „Also … ich suche Geschichten“, nahm ich den Faden von vorhin wieder auf. „Geschichten von Menschen, die an Gott glauben … und die damit ihre Probleme haben.“

„Mit dem Glauben, meinst du?“

Ich wusste nicht, ob sich Ben im Klaren darüber war, dass er mich schon wieder unterbrochen hatte. Ich schwieg, denn seine Frage kam meinem Ansatz ziemlich nah.

„Korrekt“, sagte ich langsam. „Menschen, deren Herausforderung darin besteht, trotz ihres Lebens, ihrer Zweifel und ihrer Kämpfe weiterzuglauben.“

Ben fuhr mit seinem Daumen an der Kante der Tischplatte entlang.

„Darf man das?“ Er hob seinen Kopf. „Zweifeln? Und seit wann hat ein Christ auch Kämpfe?“ Er schnaufte kurz durch die Nase. Leise Pfeifgeräusche begleiteten die Luft.

Ich kannte seine Geschichte. Mir saß ein Pastorensohn gegenüber, der die Regeln satthatte, die ihm in seiner Kindheit auferlegt worden waren. Der den Glauben abgelegt hatte, als wäre er ein schwerer Mantel, den er nicht mehr tragen konnte. Nicht mehr wollte.

„Kennst du die Aussage aus Psalm …“

„Wir haben zwar Sonntagmorgen, aber ich habe keinen Bock auf Bibelstunde“, grinste Ben und wedelte mit den Händen durch die Luft.

„… Psalm 73 Vers 23. Lass mich ausreden.“

Ben machte eine kleine Verbeugung. Eine wortlose Aufforderung, weiterzureden.

„Dennoch bleibe ich stets an dir“, zitierte ich aus den alten Schriften. „Das ist ein Ausdruck des Vertrauens und der Nähe zu Gott. Trotz aller Zweifel und Schwierigkeiten will der Autor dieser Zeilen weiterglauben. Oder: an seinem Glauben festhalten.“

„Findest du solche Leute überhaupt?“ Ben zerdrückte den Pappbecher. „Bei euch muss doch immer alles ein Happy End haben! Ein bisschen beten und schon ist wieder alles in Ordnung.“

Er grinste, aber da war nichts Fröhliches zu entdecken – mehr so ein zynisches Lächeln, das zeigte, wie wenig er dem Ganzen noch traute.

Sollte ich ihm von meiner Begegnung mit Gott erzählen? Von diesem Moment, der so klar war, dass er alles verändert hatte – meine Zukunft, mein ganzes Leben? Besser nicht. Er würde es nicht wirklich wissen wollen.

„Ich bin mir sicher, solche Leute zu finden. Ich bin ja nicht allein unterwegs.“

Ben lachte auf, echt und ohne Hintergedanken. Er wusste genau, was dieser Satz bedeutete.

„Du bist also im Namen des Herrn unterwegs!“, rief er durch den Diner.

„Nicht schlecht, Herr Doktor. Blues Brothers.“ Ich lachte auf. „Stimmt, ich bin tatsächlich im Namen des Herrn unterwegs!“

Ben streckte mir die Faust entgegen. Ghettofaust. Ohne Worte, aber voller Bedeutung – ein stummes Versprechen, dass wir uns aufeinander verlassen konnten.

„Ich bin davon überzeugt“, sprach ich weiter, „dass ich die Alltagshelden finde. Ich will mit ihnen an ihre Grenzen gehen. Möchte es aushalten, wenn sie mir von ihren Zweifeln erzählen. Und ich möchte mit ihnen in ihre Tiefe schauen, weil ich mich da auch selbst wiederfinde.“

Ben ließ sich an die rote Rückenlehne fallen. „Du sprichst von den unsichtbaren Frommen?“

Ich nickte und nippte an meinem Kaffeebecher. Eine eiskalte schwarze Brühe. Ich stand auf und ging zur Theke. ‚Bring mir noch einen Hamburger mit!‘, rief mir Ben hinterher. Es war sein vierter an diesem Morgen. „Kein Extrakäse?“, fragte ich ihn mit einem leichten Lächeln. Er winkte ab und konzentrierte sich darauf, zerknüllte Servietten wie beim Basketball in den Pappbecher zu werfen. Natürlich traf er nicht.

„Also, was hältst du von meiner Idee?“, wollte ich wissen, als er sich mit der Papierserviette das Ketchup aus den Mundwinkeln getupft hatte.

„Cool! Ich bin dabei!“, nuschelte er. „Du machst die Filme und ich die Homepage. Läuft.“

Ein Hackfleischstück flog in meine Richtung.

„Und wie nennen wir dein Baby?“, wollte er wissen.

„Irgendwas mit fromm. Ein Begriff, der auch als Adjektiv dient.“

„Was ist das denn?“ Ben schüttelte den Kopf.

„Ein Wie-Wort“, sagte ich schnell. „Rot, toll, super, genial, fromm …“

Weiter kam ich nicht. „superfromm“, sagte er. „Superfromm, das ist es!“

Wir schlugen gleichzeitig mit der flachen Hand auf den Tisch, so laut, dass der Schlag durchs Diner hallte. Das Personal in den braunen Uniformen zeigte keine Reaktion. In ihren Augen waren wir nur zwei weitere Spinner an einem Sonntagmorgen.

„Na also“, sagte ich, „superfromm – eine Persiflage und ein Adjektiv, und das in einem Wort!“

„Wiewort“, echote es von gegenüber. „Und was war nochmal eine Persiflage?“

In den nächsten Wochen nahm das Projekt richtig Fahrt auf. Freunde und Familie schalteten sich ein, sammelten Adressen von möglichen Gästen. Sie fragten überall herum, hakten nach, bis schließlich die ersten E-Mail-Adressen in meinem Postfach landeten.

„Das schaffst du nie, das ist völlig unmöglich!“, meckerten die Zweifler. Aber ich blendete diese Aussagen einfach aus. Ganz davon abgesehen waren diese Statements nicht unbedingt falsch. Jede Woche eine Sendung? 52 im Jahr? Das war sportlich. Und: Ich wollte kein perfekt gestyltes Studio, keine Maske, die die Leute dick mit Make-up zudeckt, und auch kein Team, das die Stille des Moments stört. Abgesehen davon fehlte mir sowieso das Geld, um so ein Set-up mit Leuten und Equipment zu stemmen.

Es passte einfach zu mir und meinem Lebensstil, das Ganze wie ein YouTuber aus den Staaten anzugehen. Kamera aufstellen, Mikro anstecken und … los geht’s. Keine zeitlichen Limits, kein Hochglanzstudio. Der Gast und seine Geschichte – das sollte im Fokus stehen.

Es fühlte sich richtig an, einfach zu starten. Keine Perfektion, kein Warten auf den perfekten Moment. Geschichten erzählen – das war es, was ich wollte. Doch wo fängt man an? Der erste Schritt ist immer der schwierigste.

Dann kam Mareike ins Spiel.

„Papa, ich hab jemanden, die musst du unbedingt fragen!“ Mareike hielt mir ihr Smartphone vors Gesicht. Auf dem Bildschirm das Foto einer jungen Frau, die mit zwei Jungs am Sandkasten hockte. Beide Jungs waren behindert.

„Das ist Ines, ich kenn sie gut. Schreib ihr, sie macht bestimmt mit! Und sag ihr viele Grüße von mir.“

Mareike klang so sicher, als wäre ihre Zusage schon safe. „Mach das, hörst du? Vergiss es nicht!“

Ich lächelte. Ihr Eifer steckte mich an.

Noch am selben Tag checkte ich das Profil von Ines auf Instagram. Einen von ihr aufgenommenen Videoclip sah ich mir in Dauerschleife an: Ines lag ausgestreckt auf dem Teppich. Sie lachte, strahlte, breitete die Arme aus. Die beiden Söhne schmiegten sich an ihre Mama, näherten behutsam ihr Gesicht, drückten ihre Lippen sacht auf Mamas Mund. Es war das pure Glück, eingefangen in einem einzigen Moment. Zwei Minuten später tippte ich die Anfrage. Und schon am nächsten Morgen war die Zusage da.

Ines

Hoffnung, die stärker ist, als die Frage nach dem Warum

Um ihren Kopf schlingt sich ein blaues Haarband, ihr Atem malt kleine graue Nebelstreifen in die Luft. Seit Tagen schon bleibt die Temperatur unter null. Hat sie ihr Gesicht deshalb so tief in den Mantel gezogen, oder ist es die Unsicherheit vor dem, was gleich passiert?

„Komm rein, sonst frieren wir noch fest“, sage ich rasch. So ganz stimmt das nicht, denke ich, denn wenn hier jemand erfriert, dann bin ich es. Ein schwarzes T-Shirt ist schließlich keine Winterkleidung. Ines lächelt, streckt mir die Hand hin:

„Hi, ich bin Ines!“, sagt sie gelassen.

Ich atme auf. Nein, sie ist nicht aufgeregt. Es reicht, dass ich mich damit herumschlagen muss.

„Ey, cooles Studio!“ Ines schmeißt ihren Mantel über den Stuhl und läuft am Regal entlang. „Es sieht eher aus wie eine Werkstatt!“ Sie zieht ein Foto zu sich. „Deine Frau?“, will sie wissen.

Ich nicke. „Genau. Und was das ‚Studio‘ betrifft“, ich lasse mich auf den Stuhl fallen, „es ist mein Atelier. Filme planen, Bilder malen, Aktionen vorbereiten … hier läuft das alles.“

„Dein superfrommes Atelier?“, hakt Ines nach.

„Exakt.“

Die Kamera läuft. Ines sitzt mir gegenüber, das Licht im superfrommen Atelier ist weich, kein Schatten zu scharf, kein Ton zu laut. Wenn man bedenkt, dass Ines der erste superfromme Gast ist, der nicht aus meinem Freundeskreis kommt, läuft es bisher super. Ehe ich mich versehe, kommt aus meinem Mund eine Frage, von der ich weiß, dass sie verkehrt ist, noch bevor ich sie ausgesprochen habe. Ich frage Ines, ob „behindert sein“ ein Schimpfwort ist.

Ich bin froh, dass wir nur zu zweit im superfrommen Atelier hocken. Niemand schleudert einen strengen Blick zu mir herüber. Und Ines auch nicht.

Sie setzt sich auf den Stuhl und beugt sich zu mir herüber. „Du meinst jetzt, dass jemand ‚Behindi‘ sagt?“

Mein Kopf explodiert. Nicht direkt. Nur fast. Ich werde tiefrot und sehe aus wie die Abendsonne kurz vor dem Untergehen.

„Ich habe nicht an diesen Begriff gedacht“, stottere ich und versuche, nicht alles noch schlimmer zu machen. „Ich wollte … also … es ist so, dass, wenn ich …“