Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Thomas Meyerhöfer, bekannt durch seinen LifeHouseChannel auf YouTube und dem Talk-Format "Superfromm" bei BibelTV hat nach seinem erfolgreichen ersten Buch "Lost. Bring mich heim — Sinnsuchergeschichten" nun eine außergewöhnliche Autobiografie veröffentlich. Thomas Meyerhöfer hat ein bewegtes Leben: Polizist, Pastor, Künstler und Medienmensch. In seinem neuen Buch FOUND wagt er einen Blick zurück aus einer himmlischen Perspektive: Er stellt sich vor, wie er nach seinem Tod auf Jesus trifft. In einem Raum zwischen Himmel und Erde sprechen sie über die verschiedenen Lebensstationen von Thomas Meyerhöfer: Die Arbeit bei der Polizei, die Ausbildung zum Pastor, sein Dienst als Evangelist. Seine schwere Depression und die Zeit danach. Das Buch bietet ungewöhnliche Einblicke, ist geprägt von einer fast schamlosen Ehrlichkeit. Manchmal trotzig, voller Empörung und Unverständnis. Aber immer auch durchzogen von einem festen Glauben an einen liebenden Gott, der stets an seiner Seite war. In guten wie auch in schweren Zeiten. Ein mutiges Buch mit ungewöhnlichen Perspektiven. Himmlisch-phantasievoll. Ein Buch, das fasziniert, ermutigt und herausfordert, an einen liebenden Gott zu glauben und ihm das eigene Leben vertrauensvoll in die Hände zu legen. Auch, wenn dabei die eigenen Pläne und Vorstellungen auf der Strecke bleiben können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

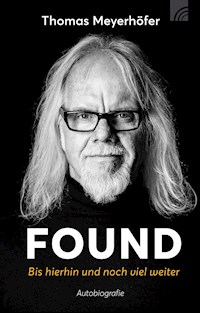

Thomas Meyerhöfer

FOUND

Bis hierhin und noch viel weiter

Autobiografie

Thomas Meyerhöfer, geboren 1962 in Stuttgart. Nach zehn Jahren im Polizeidienst studierte er Theologie. Danach war er als Jugendpastor und Referent unterwegs. Er gründete christliche Jugendwerke und moderierte eine wöchentliche Live-Radiosendung bei RTL-Luxemburg. Eine schwere Depression zwang ihn für sieben Jahre in die Passivität. Seit 2019 produziert er die wöchentliche Talksendung „superfromm“, schreibt Bloggeschichten, filmt, fotografiert und malt.

© 2022 Brunnen Verlag GmbH, Gießen

Lektorat: Stefan Loß

Umschlagfoto: © Uwe Klössing | werdewelt | visual branding berlin

Umschlaggestaltung: Jonathan Maul, Brunnen Verlag

Satz: Brunnen Verlag

ISBN Buch 978-3-7655-3663-2

ISBN E-Book 978-3-7655-7662-1

www.brunnen-verlag.de

Für meine Eltern

In Liebe und Dankbarkeit

Inhalt

STOP!

Im Himmel

Das Zimmer

Im blauen Haus der Fantasie

Die Sprache des Schulhofs

Nachts im Fluss

Vom Pfarrer verprügelt

Die Scorpions, der Stuhlkreis und die Rockerbraut

Die Hippie-Lady

In der Warteschleife

War das jetzt eine Bekehrung?!?

Der Engel vom Regenbogen

Schafscheiße zwischen den Fingern

Kampfschweine unter uns

In den Straßen von Stuttgart

Ein frommer Schwätzer checkt die Lage

Der Schmetterlingseffekt

Mit dem Alukoffer für das Leben

Die Stimme aus dem OFF

Die Beförderung zum Regisseur

Ein Besuch in der Pampa

Tarnung aufgeflogen

Satanisten im Dorf

Ein Fremdling in der frommen Welt

Ein Konvoi für die Zukunft

Zum Teufel mit dem Schriftleiter

Ein Deal mit Gott

Das Licht im Bahnhof

Der Nachtfalke

Im Blindflug durch den Tsunami

Tausendmal tausend Gefühle

Nena und die Luftballons

Die Engel fahren Sonderschichten

Eine neue Zeitrechnung

Der Blick in den Himmel

Unter Ausschluss der unerreichten Öffentlichkeit

Das Eigentliche nicht mehr kennen

Der Adler fliegt nicht bis Australien

Das Feuer unterm Dach

Schwarze Wolken ziehen auf

Das verschwundene Licht

Das erste Jahr

Das zweite Jahr

Das dritte Jahr

Das vierte Jahr

Das fünfte Jahr oder der Kampf ums Kind und die richtige Blende

Der Weckruf im VW-Bus

Das sechste Jahr

Das siebte Jahr und „Die Geschichte von Max“

Der superfromme Vater

Bis hierhin … und noch viel weiter

Die Zeit danach

Danksagung

STOP!

Eine kurze Vorbemerkung noch. Die nun folgende Geschichte ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit … WENN … wenn du sie in dieser Schriftart liest. Dann handelt es sich um meine ganz persönliche Lebensgeschichte. Von Anfang an.

Und dann kommt es zu Unterbrechungen meiner Erzählung. Ansatzlos finde ich mich im Himmel bei Jesus wieder. Ich nutze die Chance, ihn über mein Leben auszufragen. Diese Passagen habe ich mir teilweise ausgedacht. Leicht zu erkennen an der veränderten Typographie.

Du hast also jederzeit die Möglichkeit, dich zurechtzufinden. Dass an manchen Stellen die Wirklichkeit nach Fantasie klingt und die Fantasie ihren Platz in der Realität haben könnte, steht auf einem andern Blatt. Aber deshalb gibt’s diese typographische Orientierungshilfe. Und jetzt: ab ins Buch. Ich wünsche dir viele inspirierende, herausfordernde und fröhliche Stunden!

Herzlichst, wo immer du gerade bist, dein

Thomas Meyerhöfer

Im Himmel

Ich war tot.

Gestorben.

Warum und an was? Ich wusste es nicht.

Es gab keine Blutspritzer an den Händen und um meine Hüften wehte nicht das Operationshemdchen vom Krankenhaus.

Ich trug meine verwaschenen Jeans, die abgewetzten Adidas-Laufschuhe und das übliche schwarze T-Shirt. So wie immer.

„Gibt’s auch eine andere Farbe?“, nervte Doro, wenn ich wieder vor meinem Kleiderschrank stand und mir ein frisch gewaschenes schwarzes Shirt aus dem Regal zog.

„Schatz, die Dinger sind gebügelt!“, protestierte sie und schüttelte in gespieltem Entsetzen ihren Kopf. Die langen Federn an den Ohrringen flogen ihr durchs Gesicht.

„Das nächste Mal bügelst du“, grinste sie und verschwand aus unserem Schlafzimmer.

Doro. Meine Geliebte. Partner in Crime. War sie in diesem Augenblick gerade damit beschäftigt, meine Beerdigung zu planen? Vermutlich würde sie das alles nur im Funktionieren-Modus überstehen; mit unseren Kindern im Wohnzimmer sitzen und sich über den Behördenkram ärgern.

Ich drehte mich im Kreis und hatte Mühe, mich zurechtzufinden.

Hier sah es aus wie an der Endhaltestelle eines trostlosen Bahnhofs. Nur ein Gleis führte unter das große Betondach. Hinter den zersplitterten Scheiben der Auskunft hingen Papierfetzen eines früheren Fahrplans.

Die Beleuchtung summte und immer wieder flackerte das Licht.

Wieso war ich hier?

Ich lehnte mich an einen kalten Eisenmast, atmete tief ein und versuchte so, die anrollende Panikwelle in Schach zu halten.

Als ich noch lebte, zweifelte ich nicht daran, dass mich nach meinem Tod der Himmel erwartet: lichtdurchflutet, laute Musik und glückliche Menschen. Dazu Engel, die aus fetten Posaunen den himmlischen Ankömmlingen einen Willkommensgruß schmetterten. Die Helden aus der Bibel mischten sich unters Volk und vor allem: Gott selbst würde seine Arme ausbreiten, mir die Tränen abwischen, mich trösten und mir ins Ohr flüstern, dass ich es endlich geschafft hätte. Ein bisschen so wie damals mit Papa in Italien.

Ich war noch ein Knirps und mit den Eltern im Urlaub. Auf dem Weg zurück zum Hotel hatte ich mich rettungslos verlaufen. Ich drehte mich im Kreis. Und dann begriff ich: Das hier … das war nicht unser Hotel.

Eine Panikwelle überrollte mich. Ich rief nach Mama und Papa – vergeblich! Nur mit Mühe schaffte ich den Rückweg zum Strand.

Vom Meer aus betrachtet glich ein Hotel dem anderen. Und das gab mir den Rest: Ich schrie um Hilfe, heulte hemmungslos und ließ mich in den Sand fallen. Die vorbeiziehenden Urlaubshorden überließen mich meinem Schicksal. Sie hatten Besseres zu tun, als ein verlorenes Kind zu beschützen.

In diesem hilflosen Moment erinnerte ich mich wieder an die Aussage von Papa:

„Wenn ihr euch verlaufen habt“, trichterte er mir und meinem Bruder ein, „dann geht zu Bademeister Nummer sieben!“

Stephan und ich nickten synchron. Verlaufen? Wir doch nicht!

„Habt ihr gehört, Bademeister Nummer sieben!“, wiederholte mein Vater vorwurfsvoll, weil er wusste, dass seine Jungs in Gedanken im Meer plantschten und unter den Wellen tauchten.

Alle hundert Meter hockten weiß gestrichene Holzhütten am Strand. An den Seitenwänden hingen große schwarze Ziffern. Hütte Nummer sieben stand in Sichtweite unserer Handtücher, Schaufeln und Sandeimerchen.

„Bademeister Nummer sieben“, wiederholten wir.

Papa nickte und wir stürzten uns ins Mittelmeer.

An diesem Abend erschien kein Suchtrupp. Aus den Lautsprechern krächzte Werbung. Die Sonne kam dem Meer gefährlich nahe. Dass ich mich selbst in diese missliche Lage gebracht hatte, spielte an diesem Abend keine Rolle.

„Ich will zum Bademeister Nummer sieben!“, fing ich an zu brüllen. „Bademeister Nummer sieben! Ich … will … zum … Bade … meister … Nummer … sieben!!“

Plötzlich beugte sich ein dicker, braun gebrannter Mann zu mir herab. Der riesige Bauch hing über den Bund seiner weißen Sporthose. Aus seinem Mund kamen Worte, die ich nicht verstand.

„Bade … meister … Nummer … sieben“, schniefte ich und fing gleich wieder an, über den Strand zu brüllen. Der dicke Italiener fasste meine Hand und stapfte mit mir los. Ich heulte noch lauter. Vor einem weißen Häuschen blieb er stehen. Davor hockte ein Mann mit einem schwarzen Schnurrbart. Er trug ein helles Unterhemd und lächelte. Der Fremde erhob sich schwerfällig und streichelte mir über den Kopf. In diesem Augenblick entdeckte ich meinen Vater! Er lief den Strand entlang. Er suchte nach mir!

„Babaaa! Babaaa! Babaaa!“

Ich riss mich los, rannte zu Papa, warf mich in seine Arme, heulte und schrie und zitterte und schluchzte. Alles gleichzeitig. Alles auf einmal. Mein Vater! Er hatte mich gesucht und gefunden! Meine Tränen wässerten seinen Hals, den ich umklammerte. Und Papa ließ mich nicht mehr los.

Genau so hatte ich mir immer meine erste Begegnung mit Gott im Himmel vorgestellt: feste Umarmungen, Küsse auf die Stirn und ins Gesicht und viele Streicheleinheiten. Die pure Liebe, fettes Glück und überschwängliche Dankbarkeit! Mein Kopf an der Brust dessen, der mich während meiner Erdenzeit nicht nur einmal in ausweglosen Situationen gefunden und mich daraus gerettet hatte.

Stattdessen lehnte ich mich in einem verlassenen Bahnhof gegen einen schmutzigen Eisenmast. Der Wind trieb dreckige Plastiktüten vor sich her.

„Und jetzt?“ Das Echo hüpfte durch die menschenleere Halle.

„Ist das der Himmel?“, schrie ich übers Gleis.

Niemand machte sich die Mühe, meine Fragen zu beantworten.

Es kam auch kein dicker Italiener vorbei, um mich dem Bademeister Nummer sieben zu übergeben.

Ich war allein.

„Also dann …“

Vorsichtig stieß ich mich vom Eisenmast ab, hielt die Luft an, machte einige Schritte und tauchte tiefer in die dunkle Halle ein. Ich zählte mit, weil ich mir einredete, meinen Ausgangspunkt so schneller wiederzufinden. „Eins, zwei, drei … achtzehn, neunzehn …“ Erst als sich mir nach fünfundzwanzig Schritten keiner in den Weg stellte, getraute ich mich wieder zu atmen.

Ich schnappte nach Luft wie ein kleines Baby, das aus einem Schreikrampf zurückkommt.

Ich sah mich um.

Weiter vorne hing ein kaputter Automat an der Betonwand. Früher war er rot lackiert. Heute klebten nur noch ein paar Farbfetzen an den verrosteten Seitenwänden. Auf der schmutzigen Plexiglasscheibe stand in schwarzer Schreibschrift das Wort „Fi me“.

Ein Filmautomat? Im Himmel? Analoge Technik wie vor sechzig Jahren? Bevor ich den Inhalt des Automaten näher untersuchen konnte, entdeckte ich den dunklen Gang.

Ohne den fahlen Schein dreier altmodischer Laternen, die über dem Eingang im Wind schaukelten, hätte ich ihn nie bemerkt.

Ich vergaß den alten Blechbehälter und kümmerte mich um den geheimnisvollen Zugang. Es war ein Tunnel. Er führte direkt in den Bauch des Bahnhofs.

Weit auseinanderliegende Funzeln enthüllten mir eine dreißig, höchstens vierzig Meter lange Strecke.

Ohne mich umzudrehen, betrat ich den Gang. Ich wollte wissen, wohin er führte.

Dieser Flur erinnerte mich an meinen ersten Polizeieinsatz: Hunderte Demonstranten besetzten mehrere Gebäude, die durch ein Labyrinth miteinander verbunden waren. Nach zähen Verhandlungen zogen sie sich zurück; nicht ohne im größten Raum des Hauses ihr persönliches Abschiedsgeschenk an uns Polizisten zu hinterlassen: Eine braune stinkende Masse klebte an Wänden und auf Teppichen. Kein schöner Anblick. Vom Gestank ganz zu schweigen.

Immerhin: Hier gab es keinen scheußlichen Geruch.

Nach ein paar Schritten beendete eine Mauer ohne Durchlass die Passage. Wäre der Himmel in Sicht- und Hörweite, müssten spätestens jetzt die ersten Töne zu hören sein. Es war alles still.

Ich hatte noch nie Probleme damit, Stille auszuhalten – auch nicht, als ich dem dauernickenden Psychiater aus meinem Leben erzählte, plötzlich nicht mehr weiterwusste und nach einer Weile unweigerlich in ein tiefes Schweigen fiel.

Eine kleine Tür in ein Treppenhaus beendete meinen kurzen Ausflug in die Vergangenheit.

Mir war sie gar nicht aufgefallen.

Die Stufen führten in weitläufigen Kreisen immer weiter in die Höhe.

Alle paar Meter beleuchtete eine Glühbirne die Umgebung; sie hing an einem Kabel, das direkt aus der Mauer kam.

Während meines Aufstiegs dachte ich an Geschichten von früher, in denen mir Menschen über ihre Begegnung mit dem Sohn Gottes erzählten.

Da schwebten Wesen über Blumenwiesen, weißes Licht vermischte sich mit tiefblauem Himmel, Tiere konnten sprechen und ein schmächtiger Jesus hatte alle Zeit der Welt, um sie über Vergangenheit und Zukunft aufzuklären.

Von einem leerstehenden Bahnhof und einem riesigen Treppenhaus hatte ich noch nie gehört.

Um ehrlich zu sein: Ich wollte keine Sekunde länger an diesem schrecklichen Ort bleiben; und ich wünschte mich zurück zu Doro, zu unseren Kindern und hinter den Lenker meines Motorrades.

Ich schnaufte schwer und beugte mich über das Geländer. Es war kalt. Mein Schweiß tropfte auf die Stufen.

„Wie lange noch?“, rief ich in die Dunkelheit.

Natürlich erhielt ich keine Antwort.

Dafür entdeckte ich das Ende der Treppenstufen.

Nur noch wenige Meter trennten mich von einer Tür. Und dann? Das nächste Treppenhaus?

Ein schmutziges Schild baumelte am Ausgang. „Exit“ stand dort. Englisch? War das die Sprache des Himmels?

„Und was kommt als Nächstes?“, zischte ich. „Vielleicht ein Marathon oder gehässige Prüfungsfragen?“ Ich zog mich am Geländer bis nach oben und ließ mich erschöpft auf die oberste Stufe fallen. „Ich weiß nicht, was das soll, Jesus, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt.“

Ich legte meinen Kopf auf den kalten Boden. „Möchtest du mich bestrafen? Oder ist das gar nicht der Himmel?“, dachte ich.

Mich fror bei diesem Gedanken.

Wenn das die Hölle war, dann würde sich hinter dieser Tür das nächste Treppenhaus befinden. Und noch eins. Und wieder eins. Dunkel, kalt und ewig ziellos unterwegs.

Dann könnte ich gleich liegenbleiben.

Warum gab es kein Empfangskomitee? In der Bibel stand geschrieben, dass Jesus am Ende der Zeit unsere Tränen abwischen würde. Und? Wo war er? Weder der Sohn Gottes noch ein großes weißes Taschentuch erwarteten mich am Bahnsteig. Ganz davon abgesehen, liefen mir keine Tränen übers Gesicht; ich war extrem wütend. Könnte das der Grund dafür sein, dass mir der Himmel verschlossen blieb? Oder stellte sich in diesem Augenblick heraus, dass mein bisheriger Glaube ein belangloser Zeitvertreib gewesen war?

Als die Kälte meinen Körper bearbeitete, wusste ich nicht, womit ich mehr Probleme hatte: Eine Ewigkeit lang in der Hölle Treppen steigen, ohne jemals den Ausgang zu erreichen …. oder mit der Erkenntnis leben müssen, dass es überhaupt keinen Himmel gibt.

„Finde es heraus“, flüsterte ich, erhob mich schwerfällig und legte meine Hand auf die Türklinke. Lautlos schwenkte die Tür nach außen und erlaubte mir den Zutritt zu einem gigantischen Foyer!

Die Wände streckten sich in die Höhe – breiteten sich nach links und rechts aus … die Ausmaße verschlugen mir die Sprache.

Hinzu kam, dass durch die kalte, dunkle Halle fetter Nebel waberte. Der feuchte Schleier verhinderte die Sicht auf die wahre Dimension des Konstrukts.

„Was soll das?“, brüllte ich durch die Halle. „Zeig dich endlich!“

Noch während das Echo durch die Halle kreiste, öffnete sich eine Tür. Ein breiter Lichtstrahl kämpfte gegen die Dunkelheit und gewann.

Eine Gestalt lehnte sich an den Türrahmen. Jetzt winkte sie mir zu.

„Sprichst du meine Sprache?“, rief ich in ihre Richtung. Meine Nerven waren nicht mehr die besten.

„Klar!“, antwortete die Erscheinung und kam einige Schritte auf mich zu.

Es war ein Mann. Er trug einen Vollbart, hatte schulterlanges Haar und sah auf den ersten Blick sympathisch aus.

Vielleicht ein Engel?

Oder Jesus?

Im Augenblick spielte das ehrlich gesagt keine große Rolle für mich. Ich wollte nur noch weg.

„Komm mit!“, lächelte der Fremde und machte mit seiner rechten Hand eine einladende Bewegung hinein ins Licht.

Der grelle Lichtschein schmerzte – ich musste meine Augen bedecken.

„Ist gleich vorbei“, lachte der Typ, „du warst zu lange in der Dunkelheit. Doch deine Augen gewöhnen sich schnell daran.“

Er schob mich aus der feuchten Nebelhalle zu sich ins Licht. Hinter meinen Lidern kreiselten gelb-orangene Farbtupfer.

„Gib dir noch ein paar Sekunden!“, riet mir der Fremde. „Wir haben Zeit.“

Ich stieß mit meinem Fuß gegen ein Hindernis.

„Nichts passiert!“, rief er schnell. „Du kannst jetzt deine Augen langsam öffnen.“

Das Zimmer

Ich hielt mich an der Lehne eines großen, schwarzen Ledersessels fest.

Drei dieser großen Polstermöbel verteilten sich im Zimmer.

Die Anordnung war gewollt: Jeder sollte jedem in die Augen sehen können.

In der Mitte des Raumes stand ein niedriger Glastisch. Die gesamte Stirnseite bestand aus einem riesigen Fenster. Keine Stütze störte den Blick ins Freie. Wie war das technisch möglich?

Vorsichtig näherte ich mich dem Wunderwerk.

Draußen strahlte ein Himmel, so blau, dass es fast schon überzogen wirkte. „Da hat jemand den falschen Insta-Filter erwischt“, dachte ich und berührte vorsichtig das Glas. Wieso hinterließ ich keinen Fingerabdruck auf der Scheibe?

Draußen vor dem Fenster spielten Kinder. Sie rannten um die Wette, kickten den Ball übers Gras oder ließen sich von großen Schaukeln in die Luft werfen.

Am Waldrand ästen Rehe.

In meiner Erinnerung öffneten sich Türen zu zahlreichen Bibelstunden, in denen alte Männer von klobigen Kanzeln herab davon sprachen, dass eine Zeit kommen würde, in der Babys gefahrlos neben dem Nest der giftigen Otter spielten. Mit feuchten Augen zitierten sie aus der Heiligen Schrift und malten aus, wie es sein würde, wenn Löwen und Kühe Stroh fressen, Wölfe und Lämmer gemeinsam im frischen Klee weideten; dass es keine Feindschaft mehr unter den Menschen gäbe und Raubtiere das Jagen eingestellt hätten.

„Das ist dann“, der Prediger schloss das schwarze Buch und schwenkte es über seinem Kopf, „das tausendjährrige Rrrreich!“ Seine Stimme donnerte und in seinen Augen lauerte das Unheil. „Bis dahin“, kam er zum Schluss, „bis dahin wirrd die Männschheit leiden.“

Aus unerfindlichen Gründen blieb mir dieses Leid wohl erspart. Entweder hatten die Prediger gelogen oder die Zugangsbestimmungen waren geändert worden. Allerdings hatte die Welt vor dem Fenster eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem, was mir in den Anfangszeiten meines Christseins über die letzten Tage der Menschheit gepredigt worden war. Vielleicht konnte mir der Fremde meine Fragen beantworten. Ich drehte mich um. Er lehnte sich gegen die verschlossene Tür.

Das quadratische Zimmer war groß, ich schätzte jede Wand auf sechs Meter Länge. Bis hinauf zur Decke mindestens drei Meter. Gegenüber der Fensterfront befand sich eine weiße Einbauküche. Darauf stand eine Kaffeemaschine, es gab einen Kühlschrank und eine Spüle. Alles in Weiß. An der Decke hingen vier Lampen, die mich an die smarte Beleuchtung unserer irdischen Küche erinnerten. Unauffällig suchte ich nach einer Fernbedienung fürs Licht. Vergeblich. Dann gab’s da noch ein tiefergelegtes, schlankes Sideboard. Mir gegenüber. Auch in Weiß. Natürlich. Zwei fette Lautsprecher thronten links und rechts daneben. Ich hätte schwören können, dass neben der rechten Box ein iPod Touch lag. In Blau.

Musik schwebte durch die Luft. Die Folkband America sang über das Pferd ohne Namen. Die Lautsprecher besaßen einen exzellenten Klang – der Bass hervorragend ausgesteuert. Noch nie hatte ich Musik in dieser Qualität gehört.

„Ich bin also tot“, sagte ich der Fensterfront.

Langsam drehte ich mich um, suchte mir einen Platz und ließ mich in den Sessel fallen.

Der Fremde grinste mich an. „Du kannst ja doch sprechen“, entgegnete er, wählte sich den Sessel gegenüber aus, ließ sich fallen und lehnte sich zurück.

„Und, was kommt jetzt?“

Das klang eine Spur zu genervt, doch ich schaffte es nicht, mit meinen Gefühlen klarzukommen. Mir gegenüber hockte ein großer, bärtiger Typ Ende dreißig und hörte Volksmusik aus den Staaten.

„Was soll denn kommen?“

Er beugte sich zu mir herüber und schien tatsächlich an meiner Antwort interessiert.

„Woher soll ich das wissen? Ich bin tot und … ist das der Himmel oder die Hölle? Bin ich verloren oder gerettet?“

Ich rutschte auf meinem Sitzkissen hin und her.

„Was hast du denn erwartet?“

Die Frage passte mir nicht. Meine Vorstellungen vom Himmel hatten noch nie mit denen der anderen übereingestimmt.

Lobpreis immer und überall?

In einer unüberschaubaren Menge die Hände in die Luft strecken?

Weiße Kleider tragen? Immer glücklich sein?

In einer Stadt aus purem Gold leben müssen?

„Niemals“, flüsterte ich.

„In einem solchen Himmel wollte ich auch nicht leben“, antwortete mein Gegenüber leise.

Ich hob verwundert den Kopf. Er konnte Gedanken lesen. Warum erstaunte mich das nicht?!?

Draußen vor der Fensterfront verabschiedete sich die Sonne und wanderte am Fichtenwald vorbei in Richtung Osten. Und was passierte mit den Kindern? Würden die von ihren Eltern abgeholt – vorausgesetzt, die lebten schon im Himmel? Bot das Lamm dem Wolf seine wollene Seite an, damit der nicht fror?

„Bist du Jesus?“, fragte ich unvermittelt.

„Jepp“, erklang‘s von gegenüber.

„Muss ich mich jetzt niederwerfen?“

„Kommt gleich“, grinste der Typ. „Doch zuerst musst du dich umziehen. Die im Chor tragen alle weiße, lange Kleider.“

Mir wurde schlecht. Nur kurz, denn Jesus konnte sich nicht zurückhalten und sein Lachen flog durchs Zimmer.

„Kein guter Witz!“, entgegnete ich und musste lächeln. Das erste Mal, seit ich gestorben war.

„Komm schon, das war doch lustig!“ Der Sohn Gottes wischte sich die Tränen vom Gesicht.

Er gefiel mir.

„Was machen wir hier?“, fragte ich unvermittelt.

Jesus holte tief Luft.

„Dort“, er zeigte mit seinem Kopf in Richtung Fenster, „dort draußen ist der Himmel. Doch bevor du meine Welt betrittst, möchte ich mit dir über dein Leben reden.“

„Über mein Leben?“

Jesus erhob sich.

„Hast du Durst?“

Ich nickte. Vermutlich würde er mir das wunderbare Wasser des Lebens präsentieren: sprudelnd, klar und voller guter …

„Pepsi Max, richtig?“

Jesus schenkte mir schon zum dritten Mal nach. Ich schwieg noch immer und starrte aus dem Fenster.

Also: Er wollte mit mir über mein Leben reden.

Würde davon abhängen, ob ich freien Zugang zum Himmel bekäme?

Würde er mir meine Sünden unter die Nase reiben?

Mir anschließend mitteilen, dass es für mich keinen Zutritt gäbe?

„Das stresst mich!“

Ich knallte mein Glas auf den Tisch. Ein hoher Ton pfiff durch den Raum.

„Was stresst dich? Dass du mir über dein Leben erzählen sollst?“

„Nein! Ich … wenn du plötzlich … dann tot.“ Ich suchte nach den richtigen Worten.

Der Sohn Gottes lächelte und nickte aufmunternd zu mir herüber.

„Ich … ich glaube, dass du dich nicht in mich hineinversetzen kannst“, antwortete ich eine Spur zu schnell. „Bis jetzt warst du der Mann aus dem Buch, der Sohn Gottes, der König, der in den Wolken kommen soll, der Mann mit dem Schwert in der Hand, der den Teufel besiegt hat, übers Wasser marschierte, das Meer staute, die Sonne stoppte … all diese Aktionen …“

„Aktionen?“

Jesus legte seinen Kopf schief.

„… und jetzt sitze ich dir“ (ich überhörte seine Verwunderung) „… dir gegenüber und du gibst mir Pepsi zu trinken und lässt America im Hintergrund laufen? Das kriege ich NULL auf die Reihe! Echt nicht!“

Ich musste husten, verschluckte mich vor Aufregung.

„Lass uns über dein Leben reden!“ Er überhörte meine Unsicherheit.

„Warum?!? Was willst du jetzt noch wissen? Du weißt doch sowieso Bescheid. Über alles!“

Ich hielt die Luft an.

„Das stimmt“, antwortete er leise. „Aber ich möchte, dass du dir Zeit für einen Rückblick auf dein Leben nimmst.“

Meine Augen brannten. Warum, wusste ich nicht.

„Was ist deine früheste Erinnerung?“, wollte er von mir wissen.

Ich ließ meinen Kopf zurück auf die Lehne fallen.

Die Deckenlampen verbreiteten eine heimelige Wärme.

Die Leuchten strahlten mit der untergehenden Sonne um die Wette.

In wenigen Minuten würde die Zimmerbeleuchtung das einzige Licht in der Dunkelheit sein.

Wer wohl auf die Kinder dort vor dem Fenster aufpasste?

Ich atmete tief durch. Warum wollte Jesus, dass ich in meine Kindheit zurückreiste? Spekulierte er auf eine fromme Antwort? Wenn ja, dann könnte ich ihm davon berichten, wie meine Mutter meinen Bruder und mich ins Bett schickte. Ein paar Minuten später stand sie in der Tür und wir sprachen unser Nachtgebet: „Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm.“

Natürlich wusste ich damals noch nicht, was dieses Gebet zu bedeuten hatte. Es gehörte zum Abendritual wie der Gute-Nacht-Kuss meiner Mutter.

Im blauen Haus der Fantasie

Aufgewachsen bin ich in einem abgelegenen Dorf. In meiner Erinnerung dauerte es Stunden, um die kurvige Straße durch einen finsteren Wald hinauf auf den Berg zurückzulegen. Endlich oben angekommen, spuckte einen die Dunkelheit zurück ins Licht. Ein paar Dörfer verteilten sich auf der Hochfläche. In unserem gab es einen Bäcker, zwei Gaststätten, eine evangelische Kirche und den Tante-Emma-Laden. Dazu viele Bauernhöfe mit Güllegruben direkt neben der Haustür. Die Bauern ratterten auf ihren Treckern vor dem Haus vorbei und glotzten auf das Rosenspalier in unserem Vorgarten. Wir waren die Zugezogenen. Die Städter. Die aus Stuttgart kamen. Die, die keinen Misthaufen neben ihrer Haustür sitzen hatten und in deren Garage kein grüner Trecker repariert werden musste.

Hinzu kam noch ein selbstgemachter Doppelskandal.

Aufreger Nummer 1: Mein Opa hatte das Haus gebaut und er verlangte von den Malern, dass sie es mit hellblauer Farbe verputzten. Für die Menschen aus dem Dorf war das ein gefundenes Fressen für weitreichende Spekulationen: In einem hellblauen Haus wohnten entweder Italiener oder es war ein Bordell. Beides traf nicht zu.

Aufreger Nummer 2: In dem hellblauen Haus lebte ein älteres Ehepaar. Meine Großeltern. Außerdem: Zwei Teenies, die einen Kinderwagen durch die mit Kuhscheiße verdreckten Straßen schoben. Im Kinderwagen schlief ich. Ein Bastard – beinahe, denn ich hatte Mitleid mit meinen Eltern und ließ sie vor meiner Geburt noch heiraten. Einige Tage später stand ich auf der Matte, vielmehr: lag im Bettchen.

1962 war das ein Skandal! Nicht nur auf dem Dorf, sondern auch in der Landeshauptstadt, wo meine Eltern damals lebten. Deshalb begann für meine Eltern ein Spießrutenlauf durch die Meute schwäbischer Gutmenschen. Eine Jugendliche mit dickem Bauch? Geschwängert von einem noch jüngeren Bürschchen?

Als ich ein Jahr alt wurde, endete das Martyrium für meine jungen Eltern in der Großstadt … und das neue Leben nahm seinen Anfang. Allerdings mit den eben genannten kleinen Denkfehlern: Ein „blaues Haus“ reichte seinerzeit zum Dorfgespräch inklusive Vorverurteilung. Und: Zwei Kinderwagen schiebende Teenager brachten die Gerüchteküche zum Überkochen.

„Ist das deine erste Erinnerung?“

Jesus griff mit der rechten Hand seinen linken Oberarm.

„Nein. Das ist der Anfang. So wurde es mir erzählt.“

„Hattest du deswegen ein schlechtes Gewissen?“ Jesus streckte sich.

„Ich? Warum? Nein, natürlich nicht. Kann ich denn etwas dafür? Außerdem sagst … außerdem steht es ja in der Bibel, dass wir alle geplant und gewollt sind. Oder?“ Mein Atem ging schneller.

„Warst du gewollt?“, hakte Jesus nach.

Ich wand mich. „Was soll die Fragerei? Du … also Gott … ihr wolltet mich doch, oder? Immerhin steht das so in der Bibel, dass wir von dir oder euch im Mutterleib gebildet werden.“

„Warst du gewollt?“, wiederholte er seine Frage.

„NEIN!“, schrie ich auf und sprang ans Fenster.

„Ich war nicht gewollt! Es war ein One-Night-Stand und fertig. Aber das weißt du ja auch. Das passiert! Da denkt doch keiner an die Folgen – und an eine mögliche Schwangerschaft sowieso nicht! Ich kann froh sein, dass sie mich nicht abgetrieben haben!“

Jesus schwieg.

„Wer behauptet das?“, wollte er nach einer viel zu langen Pause wissen.

„Ist das wichtig?“ Mein Schädel brummte, obwohl ich tot war.

Der Sohn Gottes sagte immer noch nichts.

„Darf ich dich etwas fragen?“, flüsterte ich.

„Frag mich.“

„Wieso willst du das alles von mir wissen? Du weißt doch sowieso alles.“

Jesus holte tief Luft. „Weil …“, er legt seine Hände auf die eckigen Lehnen des Sessels, „weil ich mit dir über dein Leben sprechen möchte. Hast du gedacht, du kommst hier an und wir überspringen kommentarlos deine lange Reise? Du trägst Begegnungen, Erfahrungen und Geschichten in dir und der Himmel soll ignorieren, was tief in deinem Herzen ruht?“

Aus dieser Sicht hatte ich es noch nie gesehen.

Ich nickte. „Das verstehe ich“, gab ich Jesus zur Antwort.

„Wie weit schaffst du es zurück?“

Er ließ nicht locker.

„Autos, ich spielte immer mit Autos. Ich hatte sogar ein hellblaues Tretauto aus Blech!“

„Passend zum Haus!“ Jesus grinste.

„Aus Blech“, wiederholte ich gereizt.

In einer Holztruhe versteckte ich meine wundervollen Schätze: Polizeiautos, Rennwagen, ein Porsche, ein schwarzer Mercedes und ein tiefer gelegter VW-Käfer. An dem fehlte aber das rechte Hinterrad. Und jedes Mal, wenn uns die Eltern meines Vaters besuchten, überreichten sie mir ein neues Fahrzeug. Vorsichtig befreite ich es aus seiner Schachtel, legte es zu den anderen in die Truhe und konnte es kaum abwarten, bis ich die Erlaubnis erhielt, vom Kaffeetisch aufzustehen. Dann rannte ich zurück in mein Zimmer und fantasierte mich durch Autobahnen und Verfolgungsfahrten. Das neue Modell war natürlich der Star in meiner Geschichte.

„Wie alt warst du?“ Jesus richtete sich in seinem Sessel auf.

Ich zuckte mit den Schultern. „Vielleicht vier?“

„An was kannst du dich noch erinnern?“, wollte er wissen.

„Keine Ahnung!“, gab ich ihm zur Antwort.

„Schau aus dem Fenster“, forderte mich Jesus auf. „Vielleicht hilft dir das weiter!“

Aus dem Fenster? Dort gab es keine Aufreger: weite Wiesen und am Horizont der dunkle Wald. Die letzten Sonnenstrahlen verteilten rosa Farbspritzer an den Himmel. Sonst war hier …

„Die Natur!“, flüsterte ich.

Jesus lächelte und nickte entspannt.

Hinter dem blauen Haus gab es unseren riesigen Garten, daran schlossen sich weite Felder an und am Ende der Äcker wartete der Wald. Wer sich in dem verirrte, musste viele Kilometer marschieren, um ins nächste Dorf zu gelangen – vorausgesetzt, er wanderte nicht im Kreis.

Hatte ich keine Lust auf Verfolgungsfahrten mit meinen kleinen Autos, verließ ich unseren Garten durch die schmale Eisentür, überquerte einen Feldweg und rannte zu einem Bauwagen, den die Bauern aufgestellt hatten, um bei plötzlichem Unwetter Schutz zu finden. Er war nie verschlossen. Vorsichtig schaute ich mich nach allen Seiten um. Glaubte ich mich unbeobachtet, huschte ich in die Hütte auf Rädern. An der Rückwand befand sich ein kleiner Eisenofen. Davor stand ein Tisch mit zwei schmalen Bänken. Durch die beiden mit einer Staubschicht überzogenen Fenster schaffte es das Licht nur an grellen Sonnentagen; vergilbte Zeitungsreste ersetzten die Lücken in den uralten Glasscheiben. Mein Bauwagen konnte fliegen. Auf meinen Befehl hin erhob er sich zitternd aus dem hohen Gras, schüttelte sich leicht und raste hinauf in den blauen Himmel. Mit dem alten Soldatenfeldstecher – ich hatte ihn heimlich aus dem Schrank meines Großvaters mitgehen lassen – suchte ich nach einem geeigneten Landeplatz weit oben in den Wolkenbergen. War ich endlich fündig geworden, lenkte ich den Wagen bis ins Ziel. Dort angekommen stolzierte ich aus der Tür und stellte mir vor, nicht durch hohes Gras zu waten, sondern bis zu den Knien in der Wolkenwatte zu versinken. Wir kämpften gegen Drachen, jagten Monster bis hinter den Horizont und rasten schließlich wieder zurück zu unserem Geheimflugplatz, weil dem Bauwagen das Benzin knapp wurde. An manchen Tagen legte ich mich nach unseren Abenteuern noch ins hohe Gras und schaute hinauf zu den Wolken. Ich hätte schwören können, dass ich die Erdkrümmung unter meinem Rücken fühlte. Der Wind hatte seine Werkstatt geöffnet und zeigte mir, wie er immer neue weiße Figuren in das Blau des Himmels malte. Ich musste mit den Tränen kämpfen, weil ich die Schönheit des Moments fast nicht ertragen konnte.

Morgens besuchte ich unsere Kirschbäume im Garten. Ich streckte meine kleinen Finger aus und die Blätter gestatteten dem durchsichtigen Tau aus dem Himmel, meine Hände zu berühren.

Was für eine schöne Welt!

Einmal fuhren mein Bruder und ich mit unseren Fahrrädern zu einem Freund, der auf einer Waldlichtung wohnte. Seine Eltern bewirtschafteten ein Haus der Naturfreunde.

Es war ein früher Morgen im Herbst. Die Sonne brachte mit ihrer Hitze den Wald zum Kochen. Es dampfte und strahlte. Das Grün explodierte und verschwendete maßlos seine Schattierungen für Blätter, Gräser und Moos. Wahnsinn!

„Du erinnerst dich?“

Ich nickte.

„Weißt du noch, wie du mir immer davon erzähltest?“

„Ich habe dir …“

„Du standest dort auf der Wiese zwischen den Apfelbäumen und deine Seele platzte beinahe vor Glück. Du wusstest schon damals, dass Schönheit und Schöpfung zusammengehören. Deine Unfähigkeit, den Glanz des Augenblicks in Worte zu fassen, hat mich berührt. Du hast den Schöpfer angebetet, und das ganz ohne Worte.“

Ich nickte. „Mir fiel es schwer, darüber zu reden. Die anderen wollten immer nur Fußball spielen. Baumhäuser bauen. Fahrrad fahren. Drachen steigen lassen. Ein Sechsjähriger, der mit Wolken fliegt und mit dem Himmel spricht? Das klingt crazy, das musst du doch zugeben, oder?“

„Fantasie ist wunderschön!“, flüsterte der Sohn Gottes.

„Darf ich offen reden?“, hakte ich nach.

Jesus nickte.

Ich holte Luft: „Es stimmt: Fantasie ist so … schön! Aber ein Sechsjähriger, der mit den Wolken fliegt und mit Wassertropfen spricht? Der Geschichten aus einer anderen Welt erzählt und mit der Schöpfung neue Lieder singt? Weißt du, was passiert wäre, wenn ich darüber gesprochen hätte?“

Der Sohn Gottes schwieg.

Für mich war das die Einladung, weiterzusprechen.

„Ich kann mich noch heute an einige Aufsätze erinnern die ich in meiner Grundschulzeit geschrieben habe.“

„Ihr Sohn hat Fantasie!“, sagten die Lehrer. „Eine Sauklaue, aber Fantasie.“

Aber ist das Fantasie, wenn man hinter der sichtbaren auch die unsichtbare Welt entdeckt?

Wenn man das Miteinander der Schöpfung spürt, die großen Zusammenhänge hinter allem erahnt?

Meine Mitschüler hatten für den Träumer aus dem blauen Haus nichts übrig. Sie diskutierten lieber über Trecker, Fahrräder und Kinderfilme als über die Weiten des Himmels. Im langweiligen Musikunterricht klopften sie mit ihren Holzstäben den vorgegebenen Takt auf die Tischplatte. Eins zwei drei eins zwei drei. Zwischentakte? Fehlanzeige.

Einmal schob mich die Musiklehrerin nach vorne an die Tafel. Sie drückte mir eine Handtrommel vor die Brust und startete das Tonbandgerät. An den Song kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich meine Augen schloss, einen kurzen Moment wartete und dann einen neuen, fremden Takt zum Lied trommelte. Ich spürte die Musik – sie öffnete mir eine Tür und führte mich in eine neue, unbekannte Welt. Doch weit kam ich nicht, denn gleich darauf klackte die Stop-Taste, der Tonträger verlor an Spannung und die Lehrerin starrte zu mir herüber. „Was soll das denn?“, blökte sie und schickte mich zurück auf meinen Platz.

Meine Mitschüler kicherten und ich wusste, was sie tuschelten: „Schau an, der Fantast. Aus dem blauen Haus. Natürlich. Wer sonst.“

Ich begriff schnell, dass es für mich nur zwei Möglichkeiten gab: Entweder als Träumer einsam sterben oder mich anpassen. Es war eine Entscheidung zwischen Gelächter oder Anerkennung; entweder neue Welten erforschen oder ausgetretenen Wegen folgen. Es gab niemanden, den ich um Rat fragen konnte. Deshalb entschied ich mich für die zweite Möglichkeit und verabschiedete mich von meiner Fantasie.

„Das war ein trauriger Tag!“, durchbrach Jesus die Stille, erhob sich und füllte mein fast leeres Glas. „Oder willst du lieber einen Kaffee?“, hakte er nach.

Ich schüttelte den Kopf.

„Hättest du nicht eingreifen können?“

„Es war deine Entscheidung“, antwortete der Sohn Gottes und ließ sich in den schwarzen Ledersessel fallen. „Aber wir sind drangeblieben.“

„Wie meinst du das?“

Jesus schaute auf seine Schuhe. Dass er überhaupt welche trug, bemerkte ich erst jetzt. Sneakers. Seine Füße steckten in stinknormalen Sneakers.

„Jeder Mensch“, sagte er langsam, „jeder Mensch hat Fähigkeiten, die zu ihm gehören. Begabungen, die wir tief in sein Innerstes gepflanzt haben.

Es braucht Zeit, um diese Begabung zu entdecken, und es braucht Zeit, sich diese anzueignen.

Als du in deinem Bauwagen durch den Himmel jagtest … war das Begabung … oder ein Spiel?“

„Natürlich nur ein Spiel!“, unterbrach ich den Sohn Gottes. „Erklär einem Fünf- oder Sechsjährigen den Unterschied. Er würde nichts verstehen. Vielmehr: ICH hätte es nicht kapiert.“

„Exakt, denn Begabungen müssen spielerisch entdeckt werden! Nur so schlagen sie Wurzeln, werden größer, weiten sich aus, vertiefen sich. Wer ein Kind beim Malen kritisiert, bedroht sein Potenzial. Erste Fehler auf der Flöte? Loben! Falsche Töne beim Vorsingen auf dem Sommerfest im Kindergarten? Trotzdem ermutigen!

Wer auslacht, macht sich schuldig. Nörgler sind Zerstörer!“

„Das ist es doch!“ Ich sprang auf und rannte hinüber ans Fenster. „Genau das ist passiert, verstehst du das nicht? Kritik, Gelächter, Kopfschütteln. Das hat mich dazu gebracht, meine Fantasie zu vernachlässigen.“

Jesus nickte. „Das war der Grund, warum wir drangeblieben sind“, antwortete er trocken.

Die Sprache des Schulhofs

„Ich polier dir die Fresse!“

Der dicke Achim packte meinen Arm und zog mich hinter sich her bis zur Mitte des Schulhofs. Die Mitschüler grölten und bildeten einen großen Kreis um uns. Achim brauchte keine Gründe, um andere zu schlagen. Heute war es mein Gesicht, das ihm in die Quere kam.

Die Mädchen kicherten und die Jungs brüllten seinen Namen. Der Dicke ließ meinen Arm los und grinste mich an. Gegen dieses Monster hatte ich nicht den Hauch einer Chance. Er tänzelte und hüpfte.

„Schlag mich doch, schlag mich doch, wenn du kannst!“, keifte er und hob seine Hände vors Gesicht. „Buh, er haut mich gleich, uuhh, er haut mich gleich!“, heulte er wie ein kleines Kind. Und dann schlug er zu. Seine Rechte knallte gegen Lippen und Nase. Ich fiel um und lag ohnmächtig auf dem Sportplatz.

„Hast du das auch gesehen?“, fragte ich mein Gegenüber.

Jesus nickte. „Natürlich.“

„Hmm. Du hättest mir die extra Power verpassen können.“

„Damit du der Held des Schulhofs gewesen wärst?“

Ich schwieg. Diskussionen mit Gott sind nicht immer erfolgreich.

Keiner beugte sich über die leblose Gestalt auf dem Schulhof. Sie ließen mich liegen und aßen stattdessen ihre Pausenbrote. Als ich wieder zur mir kam, tropfte Blut aus dem Mund und versaute meine Hose. Ich fing an zu heulen. Es war keine Schande, gegen den dicken Achim zu verlieren. Ich war einer von vielen. Aber erklär das einem kleinen Jungen, der von seinen Mitschülern gehänselt und ausgelacht wird.

Also passte ich mich an: Ich übernahm die Sprache des Schulhofs, kopierte die Jungs im Umgang mit den Mädchen, spielte gut Basketball und klaute die Zigaretten meines Großvaters. Den verwitterten Bauwagen besuchte ich immer noch, allerdings nicht mehr alleine. Und für die Wolkenspiele hatte ich auch keinen Blick mehr übrig.

„Du hast mich ganz schön hängen lassen“, zischte ich.

Jesus starrte auf den Holzboden.

„Na ja“, sagte er endlich, „alleine warst du nie! Wenn du die Stichworte ‚Fahrrad‘, ‚Baustelle‘ und ‚Angst‘ hörst … dämmert‘s dir dann?“

Natürlich. Kein Mensch wusste von dieser Geschichte. Ich hatte sie tief in mich vergraben. Jedes Detail konnte ich aufsagen – wenn es sein musste, mitten in der Nacht.

„Du sprichst vom Beinahe-Unfall?“

Jesus atmete tief ein. „Beinahe-Unfall? Das ist schwer untertrieben. Du warst so gut wie tot! Wir konnten gerade noch eingreifen.“

Von meinen Großeltern hatte ich ein Fahrrad geschenkt bekommen. Die Kumpels hockten auf ihren Bonanza-Rädern: hoher Lenker, hohe Gabel mit angedeuteten Federbeinen, langer Sattel mit Sissybar, an der ein Fuchsschwanz hing, plus bunte Fransen an den Lenkerenden. Ich dagegen saß auf einem Damenrad.

An einem Freitagnachmittag war ich spät dran. Um fünf Uhr begann das Training. Unser Trainer konnte mich nicht leiden, weil ich der Liebling seines Co-Trainers war. Das ließ er mich spüren: Er ignorierte meine Trainingsleistung und verbannte mich aus der ersten Mannschaft. Ich wollte mir keine Fehler erlauben und auch keine Rüge fürs Zuspätkommen kassieren. In meinem Zimmer warf ich meine Klamotten in die Sporttasche, rannte in die Garage, schnappte mir mein Fahrrad und raste los. Von unserem Haus bis hinunter zur Hauptstraße führte eine schmale, leicht abschüssige Gasse. Ich trat in die Pedale, beschleunigte und raste auf die Einmündung zu. An die Baustelle dachte ich nicht. Beim Abbiegen war ich viel zu schnell und musste, um nicht zu stürzen, auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Dort stand aber ein riesiger Lastwagen, von dem schwere Betonrohre abgeladen wurden. Die Arbeiter sahen das Unheil kommen: Sie brüllten, der Fahrer hupte, Passanten schrien und ich wusste in diesem Augenblick, dass mein Leben zu Ende war. Plötzlich wurde mein Fahrrad angehoben und um zwei Meter nach rechts versetzt. Ich rauschte am Lastwagen vorbei, die Sperrbretter an der Baustelle wackelten und ich raste weiter in Richtung Sportplatz. Kurze Zeit später hielt ich an, versteckte mich hinter einem Haus und musste mich erstmal beruhigen. Ich zitterte.

„Das warst du?“, hakte ich nach.

Jesus schüttelte den Kopf. „Zwei Engel. Du durftest noch nicht sterben.“

Ich schwieg.

„Warum zwei Engel?“, fragte ich nach einer langen Pause. „Für einen allein war ich wohl zu fett, oder?“

„Du sprichst von deiner Lehrerin? Vom Klassenausflug?“

Ich nickte.

„Erzähl!“, forderte mich der Sohn Gottes auf.

Ein Klassenausflug, furchtbar langweilig, so wie immer. Wir mussten am Waldrand entlang bis zum Jägerhaus laufen. Die Standardstrecke unserer Lehrer. Selbst die Waldlichtung war nichts Neues; hier gab’s den angeordneten Vesperverzehr. Nach zwanzig Minuten kam der Aufruf zum gemeinsamen Spiel. Ich erhob mich und wollte losrennen. „Pass auf! Mein Mittagessen! Du Fettwanst!“ Die Lehrerin für Deutsch und Mathe drückte schützend das Lunchpaket an ihre Brust. Alle lachten.

Ich hatte einen roten Kopf. Tränen drückten hinaus ins Freie. Mein Magen rebellierte.

Aber ich lächelte.

„Du hast dich selbst verachtet.“

Das klang nicht wie eine Frage, eher wie eine Feststellung.

„Dabei warst du gar nicht fett.“ Jesus unterbrach meine Überlegungen. „Und das weißt du auch. Aber du hast ihren Worten geglaubt. Und schlimmer noch: Du hast die vielen Witze über dich zugelassen, du hast mitgelacht und dich so immer weiter von dir selbst verabschiedet!“

„Verabschiedet?“

„Natürlich! Deine himmlische Gabe hast du verweigert. Du lachtest mit den anderen über dich. Was bleibt noch übrig?“

Ich war mir nicht sicher, was er hören wollte.

„Eine leere Hülle?“, fragte ich leise.

Jesus nickte. „Das könnte man so sagen. Was passierte dann?“, hakte er nach.

Nach dem Ausflug raste ich mit meinem Damenfahrrad nach Hause. Ich versteckte mich in meinem Zimmer, warf mich aufs Bett und weinte bitterlich. Kurze Zeit später stand meine Mutter in der Tür. Sie erschrak, setzte sich neben mich und streichelte mir über den Kopf. Irgendwann erzählte ich ihr von der Lehrerin. Dass ich mich selbst auslachte, verschwieg ich. Am nächsten Tag entschuldigte sich die Lehrerin bei mir. Dafür hatte Mama gesorgt.

Ich hob den Kopf und starrte hinüber zu Jesus. Er hatte Tränen in den Augen.

Nachts im Fluss

Draußen hatte die Dunkelheit Platz genommen. Die im Fußboden eingelassenen Strahler schickten ihr warmes Licht in dünnen langen Kegeln hinauf an die Zimmerdecke. Die amerikanische Folkmusik von der Playlist des iPod war verstummt.

„Ich dachte, im Himmel gibt es keinen Tag und keine Nacht“, dachte ich laut.

Mein Gegenüber antwortete nicht.

Ich wartete, aber nachdem er keine Anstalten machte, auf meine Frage einzugehen, übernahm ich wieder die Initiative. „Hättest du mir damals nicht helfen können?“, flüsterte ich. „Immerhin sprach ich jeden Abend mit dir.“

Jesus beugte sich zu mir herüber.

„Wie meinst du das?“, wollte er wissen.

„Weißt du das wirklich nicht mehr? Unser Abendgespräch? Mama kam ins Zimmer, Stephan und ich mussten die Hände falten und unser Gebet aufsagen.“

Jesus lächelte. „Natürlich. Es hieß: ‚Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm!‘ Ein schönes Gebet.“

„Aber?“, hakte ich nach.

„Was hatte“, begann er, „dieses Gebet mit deinem Leben zu tun? Du hättest mich um einen Freund bitten können. Vielleicht einen, der auch auf eine grenzenlose Fantasie zurückgreifen kann.“

„Aber ich kannte doch nur dieses eine Gebet“, protestierte ich verhalten. „Und ich wollte unbedingt zurück in den Himmel. Dort würde mich keiner mehr auslachen. Verstehst du? Ich wollte keinen Freund, sondern ich wollte zu Gott, an den ich jeden Abend meine immer gleiche Bitte richtete. Ich lag in meinem Bett, faltete die Hände und wartete darauf, dass er mich zu sich in den Himmel holt!“

Jesus nickte. „Du wolltest in einen Himmel, in dem es riesige Wattewolken gibt. Wo Bauwagen sich in Flugzeuge verwandeln, dich niemand auslacht und dir immer das Unmögliche gelingt. Doch diese Welt existiert nicht – außer in deiner Fantasie. Den richtigen Himmel aber, den gibt’s tatsächlich. Er wartet am Ende der Zeit auf den, der an mich glaubt. Dann wird das Unsichtbare sichtbar.“

Ich schwieg. War das der Umweg durch die Hintertür, um mich damit zu konfrontieren, dass es im harten Lebensalltag keinen Platz für Träumer gibt?

„Nein, war es nicht!“ Jesus schüttelte den Kopf.

Ich hatte schon wieder vergessen, dass er Gedanken hören konnte.

„Sondern?“, wollte ich wissen.

„Glaube und Alltag gehören zusammen. Genauso wie die beiden Aspekte meines Todes!“ Er atmete laut.

„Welche Aspekte?“

Jesus schüttelte den Kopf. „Ich gab mein Leben, damit alle, die an mich glauben, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben bekommen.“

Ich nickte.

„Aber es geht doch um viel mehr als nur den Himmel. Ich wollte Teil deines Lebens sein, dich begleiten und führen!“

„Wie ein guter Hirte“, flüsterte ich in die Nacht.

Jesus nickte. „So ist es. Und du hast einen perfekten Start hingelegt.“

Ich wusste, von was er sprach.

Einen Steinwurf vom blauen Haus entfernt lebte eine Familie, die „sehr speziell“ war – das behaupteten zumindest die Leute aus dem Dorf. Einmal in der Woche luden sie die Kinder aus der Umgebung zu sich nach Hause ein. Dann spielte Tante Rosemarie auf ihrer Gitarre und erzählte Geschichten von Jesus. Mein Bruder und ich gehörten zu den Stammgästen der Kinderstunde, denn das war eine willkommene Abwechslung im langweiligen Dorfalltag. Dass dort gebetet wurde, störte mich nicht. Das kannte ich vom Abendritual. Außerdem gefielen mir die Lieder und die Leute waren ganz okay.

Als wir älter wurden, verabschiedete sich die Tante. Ein junges Pärchen übernahm die Gruppe und die Lieder wurden fetziger.

Bei einem der Treffen legten die beiden ein paar Prospekte auf den Tisch. „Das ist eine Einladung zu einer Freizeit. Dort wird gespielt und gelacht und viel von Jesus erzählt!“, verrieten sie uns. „Wer mitfahren möchte, benötigt die Erlaubnis von den Eltern.“

Natürlich war ich Feuer und Flamme. Meine Güte, ich war zwölf und das Dorfleben ging mir auf den Zeiger. Meine Eltern gaben ihr schriftliches Okay und in den Sommerferien war es endlich so weit: Wir fuhren in den Schwarzwald. Unterwegs musste ich mich zweimal übergeben. Der Fahrer dachte schon, ich hätte Heimweh, und er überlegte sich, mich wieder mit nach Hause zu nehmen. Dabei wurde mir beim Fahren immer schlecht.

Der Prospekt hatte nicht zu viel versprochen: Es war eine geniale Zeit. Ich lernte tolle Leute kennen, die Stimmung war bestens, es gab laute Musik und ein spannendes Programm. Dass morgens und abends von Jesus erzählt wurde, störte mich nicht. Außer mir hockten noch über Hundert andere Teenies im Saal und hörten den Predigten zu.

Am Schluss der Freizeit wollte der Prediger wissen, ob unter uns Teenagern welche wären, die ganze Sache mit Jesus machen wollten. Ich wusste nicht, was er darunter verstand. Aber weil im Saal die meisten Leute mit ihren Fingern schnalzten und ihre Hände in die Höhe schossen, flogen meine auch in die Luft. Alle, die sich gemeldet hatten, sollten nach vorne kommen. Jemand betete für uns und sagte, dass wir uns freuen konnten, weil nun unser Name im Buch des Lebens geschrieben stehe. Und ich freute mich wirklich! Die Stimmung war super, alle waren fröhlich, wir umarmten uns (auch das war mir neu, aber keinesfalls unangenehm) und der ganze Saal sang zum Abschluss noch ein paar Lieder.

Am nächsten Abend sagte der Prediger, dass es wichtig sei, die Entscheidung für Jesus mit der „Glaubenstaufe festzumachen“. Ich verstand kein Wort von dem, was er uns sagen wollte. Bei uns daheim gab’s ein Fotoalbum im Bücherregal, in dem auch Schwarz-Weiß-Bilder von meiner Taufe eingeklebt waren. Meine Eltern hatten mir ein weißes Gewand übergezogen und ich lag in den Armen meines Onkels.

Meine Gedanken wurden abrupt unterbrochen, denn schon wieder stiegen Hände in Höhe. Weniger als gestern zwar, doch ich erinnerte mich sehr wohl an die Freude und an die vielen Umarmungen. Das genügte für eine Entscheidung und ich war dabei.

Nachmittags erhielten die Täuflinge eine kurze Einweisung. Wir wurden darüber belehrt, was es mit der Taufe auf sich hatte. Dazu gehörte auch die Information über den Ablauf: Die Taufe sollte im nahegelegenen Fluss vollzogen werden – nach dem Abendprogramm, gegen zweiundzwanzig Uhr. Die Zeit wurde deshalb so gewählt, weil es immer wieder kritische Stimmen von den Anwohnern gab. Mehr musste ich nicht hören, um alle Bedenken über Bord zu werfen. Spannung? Schwierigkeiten? Im Geheimen? Das passte. Hinzu kam, dass ich mich in den vergangenen Jahren vom Schisser zum Draufgänger entwickelt hatte. Noch ein Schlag von Achim in die Fresse? Er hätte verloren. Definitiv. Kein Wunder, dass ich Feuer und Flamme für diese Aktion war. Und als uns dann die Verantwortlichen informierten, dass bei dieser Taufe der Heilige Geist in uns käme … und wir in Zungen sprechen könnten – nein, sogar mussten, denn sonst wäre es keine echte Taufe, war es um mich geschehen. Ein heiliger Geist in mir? Die fremde Zungensprache? Das war der Wahnsinn! Spannend! Ich wollte unbedingt wissen, wie es sich anfühlt, wenn ein Geist ins Leben kommt und man eine Fremdsprache beherrscht – ohne mühsame Vokabeltests.

Abends verließen wir das Freizeitheim und verteilten uns in verschiedene Autos. „Treffpunkt Wanderparkplatz“, riefen sich die Mitarbeiter zu.

Am Parkplatz stapften wir mit unserem Handtuch und einer Bibel unterm Arm den Mitarbeitern hinterher. Zuerst führte der Weg fast ebenerdig durch den Schwarzwald. Nach wenigen Minuten flackerten Taschenlampen auf – wir mussten durchs Dickicht einige Meter absteigen. Niemand sprach ein Wort. Nur die fliegenden Lichtkegel an dunklen Tannen und auf dem Nadelboden verrieten, dass eine Gruppe Nachtwanderer zu einem geheimen Treffpunkt unterwegs war.

„Die Nagold, hört ihr, die Nagold!“, flüsterte Andrea neben mir.

Sie sprach den Namen des Flusses so andächtig aus, dass ich glaubte, an einem ganz besonders heiligen Ort zu sein. Vielleicht würde dort der göttliche Geist wohnen?

„Die Nagold“, echote ich.

„Bildet einen Kreis!“, raunte einer der Mitarbeiter und wedelte mit seiner Taschenlampe über unsere Gesichter. Schweigend führten wir seinen Befehl aus.

„Ihr wisst Bescheid“, wisperte ein anderer. „Wir machen das jetzt so wie besprochen. Andrea, du bist die Erste!“

Das Mädchen von vorhin erhob sich und folgte dem Prediger bis zum Ufer des Flusses. Der Mann watete ins Wasser, bat Andrea zu sich, stellte ihr ein paar Fragen, Andrea nickte und dann drückte er das Mädchen unter Wasser. Nach einer Sekunde zog der Mann sie wieder zurück in die Nacht. Andrea lachte laut.

„Psst!“ Das war ich.

„Ein bisschen Freude darf schon sein, denn im Himmel jubeln die Engel auch!“, meinte ein Mitarbeiter und legte seinen Arm auf meine Schulter.

Ich kam als Vierter dran. Schnell zog ich meine Sporthose und das T-Shirt aus. Nur mit einer Badehose bekleidet watete ich ins kalte Wasser. Ich zitterte. Der Prediger stellte mir eine Frage. Ich konnte nicht sprechen und nickte nur. Das reichte aus, um untergetaucht zu werden. Was er von mir wissen wollte, habe ich nicht verstanden. Doch das war egal, denn: Ich war getauft. Lachte auch. Watete zurück zu den anderen. Wickelte mich in mein Handtuch.

Jetzt fehlte nur noch der Heilige Geist.

Nachdem sich der Letzte abgetrocknet hatte, bat uns der Prediger, wieder einen Kreis zu bilden. In den vergangenen Minuten dachte keiner mehr an eine konspirative Aktion. Wir lachten und erzählten, wie es uns dabei erging, nach hinten gedrückt und untergetaucht zu werden. Natürlich fror niemand; keiner zitterte; alle waren cool.

„Lasst euch vom Heiligen Geist berühren“, forderte uns der Prediger auf und wir verstummten. Eine andächtige Stille legte sich über den heiligen Ort. Alle erwarteten den besonderen Moment. „Ich lade ihn ein, bei uns zu Gast zu sein, und dann seid ihr dran,“ flüsterte er und hob seinen Blick in den Sternenhimmel. Dabei lächelte er. Nach einer Weile schaute er jedem von uns ins Gesicht und nickte uns aufmunternd zu. Dann senkte er seinen Kopf, räusperte sich und sprach tatsächlich in einer mir unbekannten Sprache. Es klang seltsam, fremdartig, aber auf keinen Fall Angst machend. Die anderen murmelten durcheinander, obwohl der Prediger noch gar nicht ‚Amen‘ gesagt hatte. Sie ließen ihn nicht ausreden.

Andrea, die als Erste ins Wasser gestiegen war, hob ihre Hände und sprach komisches Zeug. Der Geist sprach aus ihr. Aus den anderen auch – alle hatten den Geist in sich.

Auch ich betete im Lauf der Nacht. Ein paar fremdartige Wortfetzen zischte ich leise vor mich hin. Sie klangen gut, dachte ich, und ich war ganz zufrieden mit mir.

„Du warst wirklich peinlich!“

Jesus unterbrach meine Erzählung.

„Ich? Wieso?“

„Dein Gestammel, dieses Zischen …. und dann auch noch dein angeberhaftes Verhalten auf dem Rückweg. Jedem musstest du erzählen, ‚dass dir der Geist begegnet sei‘!“

Jesus fasste sich an seinen Kopf.

Ich verstand die Welt nicht mehr! „Wieso?“, beschwerte ich mich, „die anderen haben das doch auch gemacht!“

Jesus starrte mir ins Gesicht.

„Denkst du das wirklich?“, fragte er nach einer Weile und schüttelte schon wieder den Kopf.

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.

„Außerdem“, erwiderte Jesus, „hat dein Gelübde nicht lange angehalten.“

Ich wusste, wovon er sprach.

Vom Pfarrer verprügelt

Ein Dorf ist ein Dorf.

Im Sportverein bleibt nichts geheim.

Meine Kumpels wussten schneller über meine Veränderung Bescheid, als die Kühe vom Nachbarn gemolken wurden.