8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Godot

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La primera edición en inglés de Fall River. Trece cuentos no reunidos fue publicada en 1994 por Academy Chicago Publishers. Los trece cuentos incluidos constituyen la fuente más importante para acceder a la obra temprana de la escritura de John Cheever y entender las raíces de toda su trayectoria literaria. Los cuentos fueron ordenados cronológicamente, y en cada caso se indica el nombre de la publicación y la fecha en la que fueron editados.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Acerca de John Cheever

John Cheever nació el 27 de mayo de 1912 en Quincy, Massachusetts, Estados Unidos. Su primer libro de cuentos, The way some people live, fue publicado en 1943 y tuvo críticas y comentarios diversos. En 1969, año en que se publicó Bullet Park, recibió una crítica despiadada por parte de Benjamin DeMott, en la tapa del The New York Times Book Review. Después de eso, Cheever recayó en el alcoholismo y la depresión. En 1979, su colección Cuentos de John Cheever ganó un Premio Pulitzer para ficción, y el premio del Círculo nacional de críticos de libros.

En 1987, la viuda de John Cheever, Mary, decidió firmar contrato con una pequeña editorial estadounidense, Academy Chicago, para publicar trece cuentos que permanecían inéditos, y que el propio Cheever había titulado Fall River and other uncollected stories. Cheever murió en Ossining, Nueva York, el 18 de junio de 1982.

Página de legales

Cheever, John - Fall river. Trece cuentos no reunidos de John Cheever. 1a ed. - Ediciones Godot Argentina, 2018.Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online Traducción de: Ariel Dilon. ISBN 978-987-4086-58-7

1. Narrativa Estadounidense. I. Dilon, Ariel, trad. II. Título. CDD 813

ISBN edición impresa: 978-987-4086-57-0

Título originalThirteen Uncollected Stories by John Cheever

© 1994 Academy Chicago Publishers

This edition published by arrangement with Schulman Lit. Ag. NY and Loredana Rotundo Literary Agency - Milan

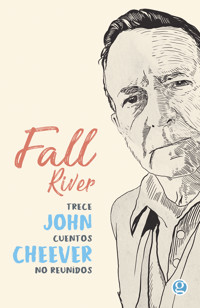

Traducción Ariel DilonCorrección Hernán López WinneDiseño de tapa e interiores Víctor MalumiánIlustración de John Cheever Juan Pablo Martínez

© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2023

Índice

Fall River

Concurrencia tardía

Cerveza negra y cebollas rojas

Autobiografía de un viajante

De paso

II

III

IV

V

VI

Bayonne

La princesa

La stripper

Su joven esposa

Saratoga

El hombre al que amaba

Cena en familia

La oportunidad

Lista de páginas

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

Hitos

Cover

Página de copyright

Página de título

Índice de contenido

Contenido principal

Colofón

Notas al pie

Fall River

HACÍA DOS AÑOS QUE la gente lo sabía, pero en el invierno fue obvio. La hilandería estaba parada y las grandes ruedas yacían inmóviles contra los techos. Los telares bloqueaban el suelo como maquinaria en desuso en un viejo teatro de ópera. Sobre los pisos, las vigas y los flancos de acero brillante, la neblina del tejido estaba cubierta de polvo igual que nieve vieja.

La casa en la que vivíamos se hallaba sobre una colina empinada; desde ahí veíamos la salina y el río que avanzaba, alto y gris, en dirección al mar. Era invierno pero no había caído nieve, y durante toda una temporada los caminos estuvieron polvorientos y los árboles sin hojas bajo el cielo cargado. Pero el cielo cargado y los caminos polvorientos duraron tanto como tres semanas, y para cuando llegó la primavera era difícil recordar la nieve, así de poca había caído.

La ciudad oscura se levantaba desde el río y las agujas de madera de la iglesia, todo el invierno, se erguían contra el cielo como dedos enormes. Desde nuestra ventana podíamos ver los pilotes de la colina emerger del río y las casas sucias hostigadas por el humo, sonrojadas bajo la luz del sol. Hacía casi un año que se sabía, y la gente había hablado de un invierno seco. Ya era primavera. El río corría alto hacia el océano. Las grandes ruedas de la maquinaria seguían esperando contra el techo. Las chimeneas redondas se hincaban en el cielo vacío sin su oscuro plumaje de humo.

Nuestra habitación estaba en el cuarto piso de una construcción alta, de ladrillos. La gran mayoría de la gente no podía pagar el alquiler y la dueña, con sus reclamos, volvía miserable el silencio. En el tercer piso había un hombre que tenía trabajo: ganaba diez dólares a la semana. De noche lo veíamos sentado en el borde de su cama, mirando lentamente el cuarto vacío a su alrededor. La dueña se ponía a llorar cuando lo veía, le decía que ella necesitaba comer y que él debía pagar el alquiler. Que iba a tener que pagar su alquiler. La cara del hombre era cuadrada y tenía el cabello rígido como madera barata. Tendrá que pagar el alquiler, gritaba la dueña desde el pequeño rellano delante de su puerta. Él la miraba y cerraba la puerta suavemente. Le pagaré la semana que viene. Su mente estaba aturdida con la imposibilidad de la deuda. Con el rostro quebrado de la dueña que le reclamaba a los gritos que pagara el alquiler.

Nosotros no pagábamos el alquiler desde hacía tres semanas, pero cuando se trataba de dos personas la cosa era diferente. Hacía ya un mes que habíamos despachado nuestros libros en unas cajas grandes. Es algo que no habríamos querido hacer, pero hasta en aquel edificio de ladrillos la gente ya no era la de antes. La dueña se habría quedado con nuestros libros y nuestra máquina de escribir y los habría vendido. Ni siquiera los cigarrillos se salvaban, si los dejabas un minuto sobre la mesa.

A un viejo de la planta baja lo habían despedido de la hilandería hacía ya seis meses. Al principio no había soportado estar ocioso y se levantaba todas las mañanas para cruzar el río e ir a buscar trabajo en la ciudad. Cuando descubrió que no había, siguió levantándose a la mañana y salía a caminar por la ciudad durante todo el día, y de noche volvía a cruzar el gran río, conversando con los hombres que tenían trabajo. Eso es lo que había hecho durante dos meses, hasta que se cayó y se lastimó una pierna. Para cuando su pierna estuvo curada, había perdido todo deseo de caminar. Solo salía de su habitación para ir a comprar alimentos y volver para comerlos. Era obvio que, cuando las ruedas empezaran a girar y las largas hebras temblaran con el movimiento brusco, él no regresaría. Vivía en su habitación, salía a comprar comida y se metía ahí otra vez. Nadie sabía lo que hacía, todo el día en su habitación. Ni siquiera se lo oía moverse.

La gente había aceptado un invierno seco, con muy poco dinero y nada para comer. Ya había ocurrido antes. Como había llegado, el invierno había vuelto a partir. Las fábricas seguían vacías. El río seguía corriendo pero no había humo sobre la ciudad. La mitad de la población seguía desocupada. El río y las estaciones llegaban y partían pero la maquinaria permanecía quieta y no sabíamos cuándo se pondría otra vez en movimiento.

En el norte, grandes barcos vacíos descansaban en los puertos a la espera de alguna carga. Fondeados lejos de los muelles, se mecían en la corriente. Los habíamos visto en verano, y si volvíamos en primavera, sabíamos que seguirían allí. Enormes masas de acero y vidrio rolando en la marea y aguardando una carga. No sería esta primavera, y quizás ni siquiera en verano. Los barcos seguirían a la espera en el puerto, descansando con una luz encendida en el anochecer cálido y oscuro.

Si la gente había hablado de un invierno seco y lo había vivido así, nadie hablaba de la primavera. No tenían razón alguna para mencionar la primavera. Las fábricas seguían inactivas. Los barcos estaban vacíos en los puertos del norte y seguía habiendo muy poco dinero y nada para comer. Los trabajadores del este habían protestado y los tambores y los piquetes y el sonido de las protestas entre la llovizna se oían como truenos más allá de las colinas. La iglesia le había puesto freno. La iglesia lo había calmado pero no había detenido aquel tronar. Los trabajadores seguían descontentos y bajo la llovizna se acordaron de su queja y del sonido de sus tambores. Eran pocos los que podían olvidar el sonido de la Internacional y aunque en el este las ruedas se habían puesto otra vez en movimiento, se movían bajo un patrón desconocido. Ellas esperaban unas manos que las conocieran y que supieran cómo controlar sus palancas.

Desde nuestra ventana veíamos venir la primavera porque nosotros teníamos mucho tiempo. Al principio era el aire delicado y el hedor dulzón de los toneles de aceite que venía del otro lado del río. Luego los árboles se cubrían del polvo de los nuevos capullos y los viejos jardines eran desechados y el río acarreaba ramitas brillantes y desperdicios liberados por el deshielo. El cielo estaba cargado como si fuese carne; no cabía ninguna duda de que era primavera. Podíamos verlo claramente en las colinas donde el hielo se fundía, en el vivo dolor de la tierra agrietada. Y las ruedas seguían sin moverse y los telares estaban quietos como bailarines nerviosos y había muy poca gente que quisiera hablar de la primavera debido a todas estas cosas.

En Boston la gente adinerada estaba nerviosa. Era la primavera pero eso no cambiaba nada. La posibilidad de tener que soportar otra temporada así los aterraba. Porque se les había hecho muy ardua, todo ese invierno, la lucha por hallar los placeres de los inviernos pasados. La gente adinerada de Boston tenía hábitos de caballeros a la antigua. Las ruinas de una raza difunta. Habría sido un error acusarlos de injusticia. No sabían adaptarse a las nuevas condiciones. Tanteaban nerviosamente, manejando unas exigencias enormes que les habían caído entre las manos. Y los demás esperaban que abandonasen. Tal vez las máquinas volverían a arrancar más cerca del verano, pero seguirían siendo controladas por extraños. Tal vez funcionarían durante todo un año mientras la agitación siguiera tronando detrás de las colinas. Eso ya sería algo. Nadie que hubiese visto a las cosas llegar y a las cosas partir podía dudarlo. Mirábamos pasar la primavera como una gran marejada que se alzara desde el río y bañara las colinas.

El domingo apareció Paul en su coche nuevo y brillante y nos llevó a la granja. Paul era próspero, sus negocios marchaban bien. Nos mostró lo rápido que era su auto y las espléndidas rueditas que giraban debajo del capó. Luego bordeamos las largas planicies que atraviesa el camino campestre y giramos en la enorme entrada de grava. La gran finca pintada de blanco con el río a su izquierda y los huertos que llegaban hasta el río no habían cambiado. Mani salió a la puerta con un largo y pálido vestido y nos llevó a su jardín de flores. Los retoños amarillos se abrían paso con firmeza en la tierra dura. Mani maldijo por lo bajo y dijo que era primavera. El cielo estaba cargado. Los pájaros lo atravesaban como a una alta bóveda. Al otro lado del río las hilanderías estaban quietas y los barcos se movían en la corriente esperando una carga. Mani dijo que era primavera otra vez y apagó el cigarrillo en el borde del jardín. Es primavera otra vez, dijo Mani.

The Left: A quarterly Review of Radical and Experimental Art, otoño de 1931

Concurrencia tardía

APRINCIPIOS DE AGOSTO LLOVIÓ tupido, así que todos los árboles se quedaron sin hojas. A la luz del sol, las colinas parecían masa de pastelería chamuscada, y cuando no había sol las praderas estaban grises y los árboles negros, y el cielo límpido partido por nítidas líneas hasta el horizonte liso. La mayoría de los invitados se habían ido pero algunos seguían allí.

De noche, Richard y Fred caminaban hasta el estanque en la vieja cantera de arena y veían dispersarse los cisnes en el viento. Richard se despertaba temprano todas las mañanas y contemplaba las colinas. Luego se quitaba el pijama y sorprendía a su cuerpo meciéndose al otro lado de los vidrios repartidos de la ventana. Cuando él no lo miraba, su cuerpo era una blancura angulosa y rayada detrás de los vidrios.

Fred no se levantaba hasta el mediodía, cuando el sol ardía ya sobre los techos o una vez que dejaba de llover y el follaje estaba crispado de agua. Los carbones en la pequeña chimenea estaban apagados y tenía que calentarse su café. Amy le decía que si bajara más temprano no tendría que tomar café frío. Amy paseaba la mirada a lo largo de la alfombra roja y reía como un gramófono. Algunos de los invitados recorrían la galería de arriba abajo preguntándose si iría a llover, y los patos salían del cobertizo gris e iban hacia la pequeña charca al final de la cantera de arena.

Una mujer con un mechón de pelo negro que partía de su frente y se quebraba sobre la redondez de su cráneo pasaba la mayoría de las tardes y buena parte de las noches comiendo sándwiches y contándole a todo el mundo lo bella que era Suiza.

“Usted nunca ha visto campos como los que yo vi. Usted no sabe lo que es una pradera florida. Usted nunca ha caminado por campos azules, blancos y amarillos donde cada flor es tan perfecta como los pezones de sus pechos. Con la curvatura justa, tan suavemente coloreados, y usted jamás ha oído el murmullo del agua que corre. Oh, no, jamás ha oído el murmullo del agua que corre.

»Usted nunca ha vivido junto a un arroyito que canta día y noche. No sabe lo que es alejarse y ya no oír más el arroyito. Es como oír el silencio. Sí, como oír el silencio.

»¿Y las estrellas? No. Usted no sabe lo que son las estrellas. Usted nunca ha estado lo suficientemente cerca de las estrellas como para ver la larga y fluida continuación de una línea a otra. Usted nunca ha estado tan alto que desde su galería los pájaros fuesen como ruedas recostadas en la pradera y las praderas como sembrados de enebro. Oh, no. Usted no sabe. Enormes praderas como sembrados de enebro en lo alto de la ladera, donde no hay ningún árbol.

»¿Y tal vez ha vivido usted tan alto en una colina que la niebla ascendía desde los prados cultivados como un fruto descarozado y se congregaba en círculos y pequeños remolinos? Usted nunca ha visto la niebla espesa flotar a través de la puerta y pegarse al cielorraso. —Golpeteaba con su pie el linóleo y alzaba una esquina de su sándwich—. Usted no sabe lo enormes que pueden ser las cosas, y me temo que nunca lo sabrá”.

Fred y Richard salían juntos a dar paseos por las colinas y a menudo se quedaban todo el día allá. Se llevaban sus libros y unos sándwiches y a veces pan y queso y vino malo. Reclinaban la espalda sobre la redondez de la colina y observaban las nubes y, cuando no había nubes, los árboles que se doblaban en el viento. No había necesidad de hablar. Un gramófono era una gran responsabilidad. Con sus espaldas apoyadas contra el flanco de una colina quebrada, instintivamente sentían que el silencio iba a inmiscuirse en el chirrido de la púa y que alguien iba a tener que darle manivela al aparato. Había una enorme responsabilidad en elegir un lado u otro del disco.

Sentados en la cima de la colina, podían ver a Amy asomada a la ventana montante, gritándoles a las vacas. El follaje estaba seco y habían bajado el mástil de la bandera, a causa del fuerte viento. En el gran salón vacío las ramitas tiesas de corona de novia se arrastraban y deslizaban sobre el vidrio limpio.

Del otro lado podían ver colinas que se zambullían sobre colinas que se zambullían en el océano. Veían cómo Chestnut Hill y Break Hill se hincaban la una en la otra y empujaban los pequeños pinos achaparrados hasta la playa. En los días anodinos en que no había sol podían oír el estruendo que producía el océano sobre las rocas y especular acerca del color y la forma de las olas. A menudo no entendían cómo les era posible pasar días enteros en las colinas, recostados sobre la hierba pinchuda, interrogándose el uno acerca del otro.

Amy decía que la dama rusa con el cabello dividido jamás había estado en Suiza, pero que había visto muchas propagandas de chocolate con leche. Amy decía que la dama rusa de ojos vacíos simplemente estaba esperando que viniese su hijo, desde alguna universidad allá en el oeste, para llevarla de vuelta a Cambridge. La gente empezó a preguntarse si era siquiera cierto que tenía un hijo que vendría del oeste a buscarla, para llevarla de vuelta a Cambridge. Ella se sentaba en la galería con su pijama de brocado y describía las publicidades de chocolate con leche y todo el mundo la escuchaba porque era tan, tan hermosa.

En la delicada luz del final de la tarde, Fred y Richard bajaban de las colinas y saludaban a todos. Fred dibujaba un lirio blanco con la punta de su bota sobre el linóleo florido. Richard se inclinaba sobre la baranda blanqueada a la cal y decía lo hermoso que era todo. Amy estaba en un rincón, conversando con Jack y pidiéndole que no trajera más ginebra: no quería que se pusieran todos a beber, aquí, porque aquí no era como en la ciudad, y en la ciudad la gente no podía aguantar el ritmo y estaba bien beber, pero aquí había un ritmo al que la gente se podía adaptar y no había necesidad de beber e iba a ser un lugar donde la gente sensible podía venir y aguantar la lucidez de estar sobrios.

También era lindo cuando Ruth tocaba el piano, y Fred y Richard se sacudían la cal de los pantalones y se sentaban uno al lado del otro a escuchar la música que salía por la puerta y se alzaba sobre los tallos del césped sin cortar. Como los árboles deshojados hacían parecer la estación mucho más avanzada de lo que en realidad estaba, el toldo había sido retirado de la galería, así que su negro esqueleto metálico sobresalía del techo y colgaba entre el suelo y la baranda como un codo dislocado. Qué músculos tenía la estructura del toldo, decía Ruth, y deslizaba sus dedos como pequeños rastrillos blancos sobre el seco marfil.

Fred y Richard sentían que un reloj estaba por detenerse en alguna parte, y que alguien muy pronto tendría que darle cuerda. Amy, sentada con Jack en el balcón de madera azul, hablaba de lo bonito y agradable que había sido todo antes de que la gente empezase a ir a la ciudad y a emborracharse.

—Personas que solían venir, ocho años atrás, y que encontraban el lugar muy apacible, ahora no quieren llegar a la primera comida del día sin haberse emborrachado antes. El ritmo de la naturaleza les resulta casi más insoportable que el ritmo de Nueva York. Parece que el campo, en lugar de sosegarlos, les destroza los nervios. No lo puedo entender, no lo puedo entender.

Cuando Richard se desvestía, su cuerpo estaba tibio como una habitación expuesta al sol, y pasaba un largo rato saltando delante del espejo oval. Podía oír a Fred recorriendo el pasillo en sus pantuflas de cuero, cruzaba las piernas y encendía un cigarrillo. Fred entraba, le deseaba buenas noches y volvía a salir. Richard observaba los colores vivos, las sombras brillantes y la disposición de las tablas en el parqué. Se acordaba de un montón de formularios y objetos numerados con sus respectivos nombres, así que podía decir que eran las once y media cuando el tranvía de la Avenida Huntington chocó contra el que venía bramando por la Avenida Massachusetts en dirección al río. Así se dormía, y a la mañana cuando volvía a vestirse a menudo llovía y el agua que se aplastaba contra la ventana dibujaba formas grotescas.

Ruth recibió una carta de su hermano desde la granja, decía que iba a tener que echar candado porque un ciervo había destrozado gran parte de su huerta. Fred pensó en la belleza de esos animales esbeltos y encorvados que comían ramitas delicadas, y Amy se puso un vestido de noche y bajó a cenar más tarde que todos los demás, después de haber pasado toda la jornada trabajando.

Ya quedaban tan pocos invitados que cabían todos sentados en el comedor, y Amy trinchaba el asado en la mesa. Todos conversaban y la carne cedía bajo el filo del cuchillo. En el comedor todavía no estaban colgadas las cortinas, pero alguien había empezado a reponer los cuadros contra el enlucido amarillo. Amy le preguntó a Richard si quería un poco más de carne y su mirada se perdió en la ventana. Dentro de un mes nada más, desde el puerto helado, estarían llegando las nevadas. Después recordó que la estación no estaba tan avanzada como ella pensaba, pero que la lluvia había arrancado las hojas de los árboles y apenas estaba empezando el otoño, en realidad.

En la mitad del almuerzo, un auto estacionó en la entrada. Amy se levantó, en su vestido de fiesta, y corrió hasta la puerta. Entró un montón de gente y ella los saludó con un beso, recibió los abrigos que se quitaron. Luego todos se sentaron a la mesa y ella estuvo ocupada trinchando la carne y manteniendo las cafeteras llenas.