Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jung u. Jung

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Schule als Spielwiese oder Schlachtfeld der Gefühle, wo das Leben Lehrern und Schülern zeigt, dass es Grenzen gibt, die man nicht unbeschädigt überschreitet. Martin R. Dean hat einen klaren Blick, gnadenlos und liebevoll zugleich, für seine Figuren, die darunter - und das ist seine große Kunst - zu Menschen werden. Er erzählt eine Geschichte, in der sich jeder am anderen festklammert, je mehr er sich verlorenzugehen droht.Lucas Brenner ist Deutschlehrer an einem Gymnasium in der Schweiz. Anders als in der Ehe mit Lisa begegnet er in der Schule den Enttäuschungen und der Routine des Alltags mit Leidenschaft - für die Literatur. Im Fall der klugen und rätselhaften und labilen Nadia, die dafür empfänglich ist, ist es vielleicht mehr als das? Zumindest hat Lisa einen Verdacht, sie ist aber zu sehr mit sich selbst beschäftigt, nachdem sie ihre Anstellung als Bildredakteurin bei einer Lokalzeitung verliert. Auch Deniz, ein aus Deutschland zugezogener Schüler mit türkischen Wurzeln, der an Schlafkrankheit leidet, fühlt sich zu Nadia hingezogen. Lisa erfindet sich indessen als Porträtfotografin neu und entfernt sich weiter von Lucas. Oder ist es umgekehrt? Als sie Deniz als Fotomodell engagiert, ist das falsche Quartett komplett: Der Reigen schließt sich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Falsches Quartett

Der Autor dankt dem Fachausschuss Literatur BS/BLfür seine Unterstützung.

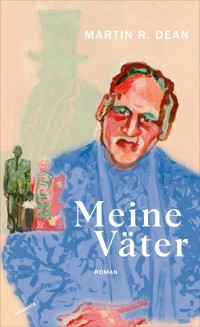

© 2014 Jung und Jung, Salzburg und Wien© 2014 Martin R. Dean© Umschlagbild: plainpicture/MaskotAlle Rechte vorbehaltenDruck: CPI Moravia Books, PohoreliceISBN 978-3-99027-052-3

MARTIN R. DEAN

Falsches Quartett

Roman

Sie sprachen kaum. Sie aßen schweigend wieReisende. Als sie zum Haus zurückkamen, standes erleuchtet und leer da wie ein Hotel amStadtrand, offen, aber verloren.

James Salter, Lichtjahre

INHALT

TEIL I

TEIL II

TEIL I

Lucas Brenners Gymnasium, so sagten einige, lag dem Himmel näher als der Hölle. Außerhalb der Stadt thronte der Bau verborgen hinter Linden, Eichen und Buchen auf einem Hügel. Im Winter leuchtete der knochenbleiche Sandstein zwischen den Stämmen hindurch, das Licht aus den Bibliotheksfenstern fiel auf den beschneiten Kiesplatz, an dessen Peripherie eine Gruppe alter Bäume in einen Wald überleiteten, der sich wie eine dunkle Zunge ins Tal erstreckte. An Sommertagen sah man in der Ferne die Solitude, die Ruine des klassizistischen Gebäudes inmitten des dichten, von einem Fluss geteilten Waldes. Die Solitude war eine Brache Land, ein Stück gefallener Himmel, wo die Schüler an den Wochenenden ihren Trieben freien Lauf ließen.

Der Eingang des Gymnasiums bestand aus einer massiven, noch aus dem vorletzten Jahrhundert stammenden Holztür, deren zwei schwere Flügel abends vom freundlichen Zerberus Koni Wyss geschlossen wurden. Wer drin war, hatte es geschafft, ebenso, wer heil wieder herauskam.

Das Gymnasium zählte ungefähr tausendeinhundert strebende, irrende oder verlorene Seelen. Es galt als Hort der Besten in der Region und hielt mit seinem Elitebewusstsein nicht hinter dem Berg. Seit sich die Rahmenbedingungen im Bildungswesen verschlechterten, propagierte Rektor Lorenz Lichtsteiger eine antizyklische Haltung und bläute jeder Schülerin und jedem Schüler ein, sich als Teil einer gesellschaftlichen Elite zu begreifen: Das Gymnasium sei der beste Ort für den Erwerb einer soliden Bildung, die als Investition in die Zukunft zu verstehen sei. Rudi, der Witzigste im Lehrerkollegium, veränderte Lichtsteigers Satz vor der Kaffeemaschine dahingehend, dass das Gymnasium der beste Umschlagplatz für neueste und teuerste Designerdrogen sei. Ebenso gefragt sei es als Sammelplatz nächtlicher Besäufnisse, im Sommer ein Idyll für klebrige Stelldicheins, was die im Wäldchen herumliegenden und bis auf den Kiesplatz verstreuten Präservative beweisen würden.

Im Innern des Sandsteingebäudes verbanden lange, lichtlose Korridore die muffigen Schulzimmer, die seit einer Ewigkeit mit einem Bestand an unnützen Dingen wie verjährten Landkarten, vergilbten Filmpostern, deprimierenden Schülercollagen und ausgeblichenen Schaubildern aufwarteten. In den Klos waren die Pissoirschüsseln braun wie Zahnstein. Nichts davon ließ der Rektor, ein Anhänger alter englischer Eliteschulen, renovieren. Die Patina verstärke, so Lichtsteiger, die Aura alteingesessener Bildungstradition, und mit der Bildung sei es wie mit dem Wein, je älter desto besser.

Eine Klasse ist wie ein Raubtier. Die Zähmung der Bestie muss gleich in der ersten Stunde beginnen. – Lucas erinnerte sich an diesen drastischen Satz eines Kollegen, als er am ersten Montag nach den Sommerferien das Klassenzimmer betrat und in neunzehn neue Gesichter blickte. Du hast Heimvorteil, dachte er, sie sitzen zum ersten Mal auf diesen alten, knarrenden Stühlen und starren zum ersten Mal auf diese verwitterte Landschaft der Wandtafel. Sie sind neugierig und gleichzeitig eingeschüchtert, weil sich das warme »Du« der Unterstufe in ein kälteres »Sie« verwandelt hat.

Er stellte seine Mappe neben den Tisch, schob den Hellraumprojektor behutsam in eine Ecke, nestelte eine neue Kreide aus der weißen Kartonverpackung und ließ sich von den Blicken, die wie Stiche in seinem Rücken juckten, nicht beirren. In den letzten Ferientagen hatte er sich die Gesichter und Namen der neuen Klasse eingeprägt, aber erfahrungsgemäß würde es Wochen dauern, bis die Namen unverwechselbar mit den Gesichtern verschmolzen. Die eine Hand in der Hosentasche, begrüßte er die Klasse locker und freundlich, und ein Ausatmen ging durch die Reihen, blinzelnde Blicke, verhärmtes Getuschel, Scharren der Füße. Noch schaute jeder in eine andere Richtung, von Konzentration keine Spur.

Lucas verteilte eine Kopie des Grimmschen Märchens »Die kluge Else«.

Lesen Sie das Märchen und schreiben Sie sich den wichtigsten Satz heraus, sagte er ruhig.

Ein Mädchen senkte sofort seinen Kopf und biss heftig in seinen Stift. Ein Junge zückte das Smartphone, um schnell das Wichtigste über das Märchen zu googeln. Man würde ihm solche Dinge ausreden müssen. Ein Mädchen im Trainingsanzug namens Barbara – später würde sie auf »Babs« bestehen – stärkte sich vor der Aufgabe mit einem Schokoriegel. Nach einigen Minuten hatten alle ihre Köpfe über das Blatt gebeugt. Folgsamkeit war nicht das, worauf es Lucas ankam. Begabung ist Nonkonformität, so lautete sein Lieblingssatz eines großen Schriftstellers aus dem letzten Jahrhundert. Fiel ein Schüler durch Originalität auf, hatte er seine Sympathien. Doch nahm der Typus des Schülers, der wie ein Korken an der Oberfläche schwamm und jeder Versuchung zu mehr Eigenständigkeit widerstand, immer mehr zu.

Ein Junge, dessen pickeliges Gesicht eher in die Grundschule gepasst hätte, wollte seinen Satz vorlesen: »Wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und wir schicken das Kind in den Keller, dass es hier soll Bier zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt’s tot.«

Was finden Sie an diesem Satz interessant?

Lucas schaute dem Jungen beim Nachdenken zu. Ein guter Literatursatz, und schon schien der Mensch verwandelt. Darin lag das unergründliche Geheimnis der Literatur.

Fabian sagte: Finds echt krass, dass dem Kind die Kreuzhacke auf den Kopf fällt. Kann ja nichts dafür. Ist ungerecht.

Das war schon alles. Mehr als dieser Zipfel Erkenntnis war von Fabian im Moment nicht zu haben. Heute.

»Was tu ich? Schneid ich eh’r oder schlaf ich eh’r?«, meldete sich das dicke Mädchen zu Wort, das Barbara hieß. Sie begründete ihre Satzauswahl damit, dass ihr Elses Arbeitsverweigerung gefalle. Else habe einfach die Nase voll von dem ewigen Stress. Barbara spielte mit dem Schokoladenpapier. Dann schaute sie auf und sagte, auch die Schule sei das reinste Arbeitslager.

Was man denn der Else, falls man ihr begegnen würde, raten könne.

Uff, sagte Barbara und geriet ins Schwitzen.

Also, ich würde der einfach mal raten, nix zu tun. Dem Manne mal ins Gesicht zu lachen und sich von der Sonne bescheinen lassen.

Lucas lachte: Und was für Sätze haben die anderen gewählt?

Ein Mädchen, dessen Blick nur zögerlich hinter dem Vorhang langer schwarzer Haare durchdrang, meldete sich. Sie hob den Kopf wie aus tiefem Schlaf, schaute ihn an und gleichzeitig durch ihn hindurch. Etwas in ihrem Gesicht lächelte, er hätte nicht sagen können, was es war: die Augen, die Lippen, der Mund, die Stirn? Sie senkte den Kopf aufs Paper und las: »Endlich, als es schon ganz dunkel war, erwachte die kluge Else, und als sie aufstand, rappelte es um sie herum, und die Schellen klingelten bei jedem Schritt, den sie tat. Da erschrak sie, ward irre, ob sie auch wirklich die kluge Else wäre, und sprach: Bin ich’s, oder bin ich’s nicht?«

Das Mädchen, Nadia Breitenmoser, hatte die Sätze so vorgelesen, als wäre sie seit langem mit ihnen vertraut. Am besten, fügte sie an, gefällt mir der Satz »Bin ich’s oder bin ich’s nicht?«

Und warum?, fragte Lucas.

Die braucht nur zwei Sätze, um durchzudrehen.

Lucas merkte sich diese Schülerin. Genau deswegen unterrichtete er, damit aus dem toten Buchstaben eines Textes ein lebendiges Gebilde wurde! Diese Schülerin führte vor, welche Macht Geschichten über den Geist hatten; eine Folge von Wörtern konnte diese introvertierten und gelangweilten Wesen in wache Individuen verwandeln, die sich selber Fragen zu stellen imstande waren. Besonders Märchen, sagte er abends zu seiner Frau Lisa, sind wirkungsmächtige Texte.

Lucas bewegte sich nun entspannter im Klassenzimmer; aus der Bestie war ein vielköpfiges Wesen geworden, mit dem man sich anfreunden und das man zum Denken verführen konnte.

Als er in der nächsten Doppellektion eine Woche später den »Froschkönig« lesen wollte, stockte das Klassengespräch. Dabei hatte er recht konventionell den Anfang vorgetragen:

»In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien.«

Die Mienen blieben eingefroren, teilweise dumpf vor Ablehnung, wohl darüber, dass er noch einmal mit einem Märchen kam. Man wollte nicht nochmals mit diesem Kinderkram belästigt werden! Natürlich hatte Lucas mit diesem Widerstand gerechnet.

Er verwies auf die außergewöhnliche Schönheit der Prinzessin, ein Thema, mit dem sich die Mädchen, die an nichts mehr interessiert waren als an ihrem Spiegelbild, einfangen ließen. Aber diesmal gelang es nicht, die Aufmerksamkeit so zu fesseln, dass alle dabei blieben. Einer namens Frédéric zog sich einen massiven schwarzen Kopfhörer über die Ohren und klopfte mit flinken Fingern eine SMS ins Handy. Ihn jetzt mit einem Ordnungsruf zurückzuholen, war Lucas’ Sache nicht. Da hätte er die Verführungskraft des Denkens allzu billig preisgegeben! Diese Verführungskraft wollte er auch an den zerredeten, verstaubten und tausendmal totgesagten Märchen wieder freilegen. Also konfrontierte er die Klasse mit der Frage, welches das eigentliche Problem der Prinzessin sei. Stundenlang spiele sie allein mit einem goldenen Ball, ein siebzehn- bis achtzehnjähriges Mädchen, das, für damalige Zeiten, durchaus in einem heiratsfähigen Alter sei.

Stille.

Stille, Stille, Stille.

Stille hatte er aushalten gelernt. Zumindest in der Schule. Zuhause, wenn Lisa schwieg, drohte er daran zu ersticken.

Frédéric wackelte mit dem Kopf, und die anderen dachten nach. Oder dösten in sich hinein.

Was könnte der Ball bedeuten, mit dem sich die Prinzessin ihre einsamen Stunden versüßt?

Auch das Mädchen mit den langen Haaren, Nadia, war im Standbymodus. Ihre dunklen Augen blickten ihn reglos an. Mit einem leisen Flackern der Angst. Aber das bildete er sich wohl ein.

Der Ball ist golden, das heißt, er ist äußerst wertvoll. Erst der Frosch kann sie davon erlösen. Diesen Frosch muss sie am Ende des Märchens küssen. Wie nennt man denn jemanden, der in sich selber gefangen ist?

Zu schwierig die Frage?

Falco, der Junge mit dem Irokesenschnitt, hob zwar nicht die Hand, aber er schaute ihn fast flehend an.

Autist!, sagte er.

Narzissmus oder gar Autismus, so könnte die Diagnose lauten, sagte Lucas, aber das verstand niemand. Die Lektion stockte, die Minuten vergingen nur zäh, er verwünschte das Märchen, konnte aber jetzt nichts mehr ändern. Natürlich ging es in der Geschichte um die Überwindung einer Deflorationsphobie. Die Prinzessin war, wie die meisten Schülerinnen, gefangen in ihrem Narzissmus und fand nicht zum anderen Geschlecht. Ihre Not teilte sie wohl mit dem einen oder anderen Mädchen, das noch keinen festen Freund gehabt hatte. Einige von ihnen holten sich ihre Erfahrung in der Solitude.

Wie wunderbar das Märchen die Not des Mädchens zur Aufgabe für die anderen Figuren machte. Der Frosch, ein roher, ungebildeter Mann aus dem Volk, musste ihr den Zugang zur Sexualität öffnen. Das Grimm-Märchen zeigte, wie Ekel, das ursprünglichste Gefühl gegenüber dem Tier, in Attraktion verwandelt wurde. Im »Froschkönig« lagerte ein uraltes Wissen um die Nöte eines jeden. Er würde längst nicht alle Aspekte entfalten können. Aber er wollte jetzt nicht kneifen, sondern die Dinge beim Namen nennen.

Das Schweigen der Klasse ließ den Raum kälter werden. In wenigen Minuten würde die Pausenglocke seine Stunde beenden. Dann wäre er gescheitert. Er wartete noch einige Sekunden, dann schrieb er »Ballus« an die Tafel. Zeichnete noch einen Ball daneben, um seine Frage zu verdeutlichen. Wartete erneut, bis die Geduld verbraucht war. Dann durchstrich er das »B« und ersetzte es durch ein »Ph«.

Nun rissen alle die Augen auf. Er hatte ins Schwarze getroffen, natürlich, sie begriffen.

Was war das Begreifen?

Er stand neben der Tafel, draußen fuhr Rektor Lichtsteiger energisch im laubgrünen Deux Chevaux bergab, hatte den Arm lässig aus dem Fenster gehängt, die Pfeife in der Hand. Und neben Lucas prangte das Wort »Phallus« wie ein Sündenfleck an der Tafel. Wenn jetzt jemand hereinplatzte und dieses Wort an der Tafel sähe, stünde er in einem schiefen Licht da.

Nicht mehr allen Schülern dürfte das Wort Phallus bekannt sein, er würde es mit »Penis« übersetzen müssen. Und Penis lag nahe bei »penibel«. Übel. Er vervollständigte die Zeichnung, um vielleicht so einer Erklärung zu entgehen, er schaute auch gar nicht mehr richtig hin.

Die Spiele der Prinzessin seien autoerotischer Natur, holte er weit aus, etwas Selbstverständliches in der Entwicklungsphase jedes Menschen, die durch erste sexuelle Erlebnisse abgelöst würden. Der Frosch sei als Junge aus dem Volk zu deuten, auf jeden Fall als einer, der von unten käme. Wie viele Märchen zeichne auch dieses den oft schwierigen Weg ins Erwachsenenleben nach.

Fragen?

Doch, hinten in der letzten Bank, wollte Nadia wissen, warum der Vater die arme Prinzessin zwinge, den Frosch zu küssen. Das sei doch eklig.

Weil der Vater, eigentlich jeder gute Vater, sich für seine Tochter eine gesunde und freie Sexualität wünsche. Ein Mädchen, das in der autoerotischen Phase gefangen bleibe, habe im Leben größte Probleme.

Flurina sagte, so ein Vater sei pervers.

Sein Widerspruch wurde durch die Pausenglocke verhindert, die Lektion blieb stümperhaftes Fragment.

Lisa wartete zuhause auf ihn. Sie hörte Radio und räumte den Geschirrspüler aus. Die Bewegungen ihrer Hände, mit der sie die Teller und Tassen aus dem Gitter hob und in den Schrank räumte, waren wie von ihrem Körper abgelöst. Sie zog Teller und Tassen mit melancholischer Feierlichkeit aus dem Dampf. Vor dem Spiegel überprüfte sie die Frau, die Luc erwarten würde, wenn er nach Hause kam. Ihr schmales, energisches Gesicht mit den hervorstehenden Wangenknochen. Er mochte es, wenn sie die Haare hochsteckte, sie wusste eigentlich bis heute nicht warum, denn sie sah nichts als ihre leicht abstehenden Ohren. Sie hatte zu viel Wangenrouge aufgetragen, aber es entsprach ihrer aufgewühlten Stimmung. Er würde es nicht bemerken, wie er anderes an ihr nicht bemerkte.

Er hängte sein Jackett an die Garderobe, wollte sie auf die Wange küssen, und sie drehte ihm das Ohr zu. Er setzte sich an den Küchentisch, wie er es die letzten sechs Jahre getan hatte, ohne seine Mappe im Arbeitszimmer zu deponieren. Meistens kam sie später als er nach Hause, da es bei der Zeitung, wo sie als Bildredakteurin arbeitete, immer noch etwas zu erledigen gab. Dann stand er am Herd und kochte. Er kochte gern, wenn auch nicht ganz so versessen wie seine Freunde, die sich noch so gerne die Schürze umbanden, um dann den halben Abend über die neuesten Kochbücher von Prominenten zu reden.

Er bemerkte ihr festlich dunkelblaues Kleid, in dem sie, das musste sie ja zugeben, besser tanzen als kochen konnte. Seine Blicke bissen sich misstrauisch an dem Blau fest. Sie wusste nicht mehr, warum sie dieses Kleid angezogen hatte. Sie zählte das Besteck, Messer, Gabel und Löffel, und musste mit einem Anfall von Schwermut kämpfen. Seit der letzten Einladung war ein Messer weggekommen.

Spaghetti, sagte er freudig und brach ihr Schweigen, er liebe nichts so sehr wie gute Spaghetti. Er erzählte von seiner Märchenlektüre mit einer ersten Klasse, während die Spaghettihalme im kochenden Wasser untergingen. Schulklatsch lag ihr im Augenblick noch ferner als sonst. Er redete und redete, er wollte, wie immer, dass sie ihm half, die Dinge besser einzuordnen; sie sollte sein Echo sein.

Interessante Schüler?, hörte sie sich fragen.

Kann ich noch nicht sagen. Man muss abwarten, wie sie sich entwickeln.

Um ein Haar hätte sie das über den Topfrand schäumende Wasser übersehen.

Soll ich dir einige der Hintergrundprofile vorlesen?

Ja, sagte Lisa, ließ ihn mit diesem Ja sitzen und suchte im Schrank nach einem Gewürz. Sie würzte den Sugo, der hochschwappte. Sie wischte einen Sugofleck mit einer solchen Wut vom Parkett, dass ihre Frisur zerzauste.

Mira, sagte er, Vater arbeitslos, aus dem Kosovo, mehrmals vorbestraft. Schwierige häusliche Verhältnisse. Das Mädchen hat eine porzellanbleiche Haut, Audrey-Hepburn-Typ. Liebt Pferde, wie viele andere auch. Einer namens Falco schreibt unter »persönliche Bemerkung«: möchte nicht erwachsen werden.

Originell, sagte Lisa.

Eine hat Schlafstörungen, eine andere wurde vom Vater krankenhausreif geschlagen, eine zieht alle zwei Wochen von einem Mann zum anderen und hat immer nur wenig Schulzeug dabei.

Klingt ja nicht sehr nach Elite, sagte Lisa.

Er blätterte weiter.

Magersucht, WWF-Mitglied, Volleyball die Mädchen, Mountainbike die Jungs.

Da, endlich ein guter Satz: Ich hasse Parties. Ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren. Else-Lasker-Schüler-Augen. Fiel mir auch in der Stunde auf, sagte er, sie las eine bemerkenswerte Stelle aus dem Märchen vor.

Er legte die Blätter weg und starrte auf den vollen Teller, den ihm Lisa hingestellt hatte. Beide hoben die Gläser, prosteten einander zu, tranken und aßen.

Das Gespräch versandete. Als sie gar nicht mehr aus dem Schweigen herausfanden, stand er auf und kehrte mit einem Buch zurück. Er las ihr ein Gedicht von Heine vor. Heine konnte man auch beim Spaghettiessen zitieren. Gott sei Dank, sagte er, gibt’s in schwierigen Situationen Heine – oder auch ein Kästnergedicht, um dich zum Lächeln zu bringen. Heine besitzt die nötige Eleganz, bei der man auch noch andere Tätigkeiten verrichten kann. Nun lächelte er selber.

Und eine Bitterkeit zwischen den Zeilen, dachte sie, die einem manchmal über die eigene Bitterkeit hinweghilft.

Luc hatte also wieder einmal seinen Redetag. Und sie ihre große Schweigeminute. So redete er unablässig fort, während sie wortlos kaute. Gerne hätte sie die Szene fotografiert, Mann und Frau beim Spaghettiessen. Aber noch lieber wäre sie seinen Reden entkommen.

Was ist mit dir los, Lisa?, fragte er endlich aufgebracht.

Von den sechs Jahren ihrer Ehe war sie fünf Jahre Bildredakteurin bei der Lokalzeitung gewesen. Sie suchte aus, was man in der Zeitung zu sehen bekam: Gesichter, Situationen, Aussichten und viel zu selten Einsichten. Mit der Zeit waren die Bilder immer größer geworden; damit sie nicht auch noch beliebiger wurden, dafür hatte sie gesorgt. Es war ihre erste Stelle mit Verantwortung gewesen. Gleichzeitig hatte sie sich aus dem Chaos ihres damaligen Lebens mit wechselnden Partnern mit einem Sprung in die Ehe gerettet. Erstaunlich, wie schnell es ihr besser ging. Außer dass Luc zu viel redete und nie zuhörte, waren sie von Anfang an ein gut aufeinander abgestimmtes Paar gewesen. Ihr Liebesglück bestand darin, dass sie sich auch ohne Worte verständigen konnten. Deswegen hatte ihre Leidenschaft nie nachgelassen. Und sie hatte einen Kreis von netten Kollegen und Freunden um sich. Und dann war plötzlich alles anders geworden.

Willst du Erdbeeren?, fragte sie.

Erdbeeren am Werktag?, fragte er.

Sie nahm eine Packung tiefgefrorener Erdbeeren aus dem Gefrierschrank. Tränen liefen ihr über die Wangen. Das schöne Kleid war die falsche Wahl gewesen.

Er schlang seine Arme um sie, und gleichzeitig legte er die kalten Erdbeeren zurück ins Tiefkühlfach.

Sie flüsterte: Ich bin freigestellt.

Er starrte sie wortlos an. Dann glitt sein Blick über die Tischplatte, das Glas, das Besteck.

Freigestellt? Was meinst du damit?

Man hat mir gekündigt.

Sie hatte ihm nichts von den Schwierigkeiten der letzten Wochen, ja Monate erzählt. Die Kündigung hatte sich in tausend kleinen Nadelstichen angekündigt, sie wollte gar nicht mehr daran denken. Sie hatte alles verschwiegen, denn was von seinem Script im Kopf abwich, darauf ging sie nicht mehr ein. Sie war die erfolgreiche Frau an seiner Seite, so stellte er sie Bekannten vor. Er zelebrierte seinen Neid auf sie.

Sie sah, dass er mit unterschiedlichen Gefühlen rang. Er fragte sie nicht weiter, sondern ging in sein Arbeitszimmer und kehrte mit einem Buch zurück. Am Küchentisch sitzend, las er ihr die Kutschenstelle aus Madame Bovary vor. Sie rauchte und trank Whisky. Er las ihr ja gern vor. Er las gegen ihre Wut, konnte aber auch gegen andere Gefühle wie Trauer, Verlust, Verzweiflung lesen. Er konnte mit ausgesuchten Textstellen Gefühle verstärken oder lindern. Er hatte Texte zur Hebung der Stimmung parat und humorvolle Passagen, die sie gelassen machten, die einen fernen Horizont auftaten und sie beide von der eigenen Geschichte ablenkten. Er glaubte, dass sie Benn-Gedichte mochte, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken, auch wenn sie das nie behauptet hatte. Der Rauch ihrer Zigarette stieg ruhig bis zur Decke.

Hörst du mir überhaupt zu?

Statt einer Antwort erhob sie sich vom Stuhl, machte zwei, drei Tanzschritte. Ohne Musik. Dabei schluchzte sie, jonglierte im Tanzen mit der Zigarette, und sagte, dass die Online-Redaktion ausgebaut werde, Sparmaßnahmen, Inseratenausfall, die meisten lasen nur noch online; sie kam aus Takt und Tritt, schrammte an der offenen Besteckschublade vorbei, drehte sich aber in dieser geisterhaften Stimmung weiter. Sie machte eine Pause, in der ihr blaues Kleid sich wie ein Himmelsstreifen gegen die Küchenwand abhob; dann redete sie weiter wie ein Wirtschaftsexperte in einer Talkrunde über Arbeitslosigkeit.

Mit dem Kleid habe ich mich in ein Abenteuer gestürzt, findest du nicht?

Er sagte, es werde schon nicht so schlimm werden.

Ich werde mich auf meine Anfänge besinnen und mich als Freelancer anbieten müssen, entgegnete sie.

Er küsste sie heftig auf den Hals. Er wollte mit ihr schlafen. So, wie es Versöhnungssex gab, musste es auch Tröstungssex geben.

Daran dachte er noch, als er am nächsten Tag die breite Steintreppe hinunterging, auf der zweiten Etage nach links abbog und zu Zimmer 217 kam, in dem eine junge Kollegin vor einer Klasse berühmte deutsche Gedichte zu Papierfetzen zerschnipselte, um sie in Gruppenarbeiten wieder zusammensetzen zu lassen. Gesine war eine unverdorbene Lehramtabgängerin aus dem Bodenseeraum, die keine Ahnung hatte, wie einschneidend literarische Texte sein konnten. Sie hatte, so kam es ihm vor, zu den Gedichten des Expressionismus das gleiche Verhältnis wie zu Bauanweisungen von Ikea. Hatte sie je im Lehrerzimmer eine Sekunde des Nachdenkens über die Schülerpsychen verschwendet? Benötigte die Pflege ihres Kompostes nicht mehr Energie? Gesine war eine Lehrerin der jüngsten Generation, pragmatisch, internetaffin und markenbewusst. Was passieren konnte, wenn ein Buch auf einen Kopf traf, interessierte sie wenig.

Er ging an Gesines Zimmer vorbei und stieg die Treppe zur Bibliothek hinab. Das Zimmer der Mathematiklehrerin Monique Bürgisser war leer; er warf einen kurzen Blick auf die ungereinigte Tafel, auf der sich ein grauenerregend kompliziertes Gewirr von Zeichen und Zahlen versammelt hatte, das ihm klarmachte, wie wenig die heutige Mathematik noch mit der seiner eigenen Schulzeit gemein hatte.

Es war Mittag, das Schulhaus mehr oder weniger leer, und die Schüler wie die Lehrer befanden sich in der Kantine beim Essen. Lucas sog den Staubgeruch der in der Bibliothek versammelten Bücher ein. Er versicherte sich, dass auch die Bibliothekarin Sperling beim Mittagessen war, und machte sich dann am Regal mit Deutscher Literatur zu schaffen. Er blätterte in den Büchern, wich einem die Bücherwand entlang wetzenden Viertklässler aus, der seine Maturalektüre zusammensuchte, blieb irgendwo im Gesamtwerk von Gottfried Keller hängen und kam ins Lesen. Jetzt war Mitte August und seine Klasse musste nach den Märchen auf eine neue Lektüre eingestimmt werden. Welche Anschlussmöglichkeiten gab es? Jede dieser Kreaturen war mit einem Rucksack voll eigener Wünsche und Ängste eingetroffen, und er musste die passende Projektionsfläche finden. Die Lektion mit dem »Froschkönig« hatte gezeigt, dass die Themen der sexuellen Reifung und der Liebe heikel waren. Gerade deshalb aber, fand er, durften sie nicht vernachlässigt werden.

Auf dem Weg die Treppe hoch kamen ihm Gruppen von Erstklässlern entgegen. Meistens waren ihnen die Zimmer zu eng. Es hätte ein Zimmer so groß wie ein Fußballfeld sein müssen, damit alle ihre Utensilien, ihre bunten Etuis, ihre iPhone-Hüllen, ihre Schminktäschchen, Kopfhörer und PET-Flaschen Platz gefunden hätten. Sie kämpften um ihren Raum, als gäbe es, vielleicht in Erinnerung an das grausame Kinderspiel, immer einen Stuhl zu wenig. Jungen setzten sich neben Jungen, Mädchen neben Mädchen. Auch wenn er eine Ansammlung von Buben immer durch Mädchen aufzulockern suchte, in der nächsten Stunde klebten sie doch wieder zusammen, die Mädchen wie Küken, die Jungs wie blinde Welpen.

Er stand kurz am Fenster, um einen Blick hinaus auf den Wald zu werfen. Die Aussicht auf das weite, sommerlich summende Land mit seinen Wiesen, Hügeln und den Bergen im Hintergrund ließ ihn wieder an Gottfried Keller denken. Im Schatten der Bäume versammelten sich die Mückenschwärme. In der Ferne läutete eine Kirchenglocke, und er sah eine Schülerin über den Pausenplatz schlendern. Sie setzte sich in den Schatten und wühlte in ihrer Schultasche. Er schaute genauer hin, sie kam ihm bekannt vor, es war Nadia Breitenmoser aus seiner Klasse. Neugierig beobachtete er ihre Verrichtungen und war irritiert von der Dissonanz zwischen ihrem sinnlichen, reifen Körper und dem kindlichen Gesicht. Sie steckte sich die Ohren zu, streckte sich auf der Sitzbank aus und rauchte. Sie schaute lange und bewegungslos in den Himmel; er hätte viel darum gegeben zu wissen, woran sie dachte.

Dann marschierte die Englischlehrerin Ruth Gimmel die Straße herauf. Ihr Gesichtsausdruck spiegelte jene Mischung aus Selbstbewusstsein – leicht vorgerecktes Kinn – und Intelligenz wider, die Ruth eigen war. Gleich würde sie im Lehrerzimmer zum Lob eines raffinierten, verdorbenen Werks der englischen Literatur anheben, eines der Bücher, die sie in ihrem Unterricht zum Vergnügen der Schüler las. Ruth Gimmel war auch im Sommer elegant gekleidet. Trotz der Hitze waren ihre Haare zu einem wild-gepflegten Durcheinander frisiert und vermittelten so das Bild einer unabhängigen und unbeugsamen Frau. Zuhause besaß sie eine beeindruckende Sammlung von Schallplatten, Music from the Fifties, Rock’n’Roll von den Hollies, The Cherokees und Adam Faith, zu der sie und ihr Mann in der Happy Hour tanzten.

Er traf sie Minuten später im Lehrerzimmer, wo er wie jedes Jahr nach den Sommerferien den Klagen seiner Kollegen über zu kurze Röcke, freche Dekolletés, über entblößte Arschgeweihe und Schülerhosen, die zu tief im Gesäß hingen, zuhörte. Man sprach von der sexualisierten Generation, und Rudi Freyermuth, um keine Provokation verlegen, verlangte am Kaffeeautomat die Einführung der guten alten Schuluniform.

Lucas leerte sein Postfach und folgte danach einer Vorladung von Rektor Lichtsteiger. Lorenz sog gierig an der Pfeife, die er sich trotz des schulinternen Rauchverbots genehmigte. Draußen stand sein alter Deux Chevaux, ein antiquiertes Gefährt aus der Jugendzeit, mit dem er jeden Morgen seiner komplizierten Ehe entkam und im Endzeitgefühl letzter Freiheiten in die Schule raste. Lorenz lebte seit langem in Scheidung. Eigentlich war Edith, wie er sagte, ein »fabelhafter Kerl«, mit dem er jedes freie Wochenende übers Land radelte, im Herbst in die Pilze ging und im Frühjahr zu Berge. Aber die Ehe dauerte nun schon fast vierzig Jahre, und das war beiden, die im Jugendfeuer der späten Achtundsechziger gestartet waren, um Einiges zu lang. Niemand rechnete aber ernsthaft mit einer Scheidung.

Lorenz beklagte sich kurz über die angespannte Situation im Haus. Die Abschlussklassen waren gestresst, eine Schülerin hatte am Morgen aus Prüfungsangst ihren Mageninhalt im Treppenhaus erbrochen. Auf dem Weg in die Aula stieß Lorenz auf die breiige Lache. Da Koni Wyss um diese Zeit noch im Wald joggte, wischte Lorenz das Erbrochene selber auf. Nun rauchte er, um sich den Gestank aus der Nase zu vertreiben.

Dann schwieg er und starrte ausdruckslos auf den Druck, der seit dem Beginn seiner Rektorenkarriere dort hing. Das »Floß der Medusa« enthielt eine versteckte Botschaft für jeden, der länger als eine Minute im Büro verweilte. Lucas schielte an Lorenz vorbei auf das Bild und suchte eine Gestalt, die Lorenz ähnlich war. Er wusste, dass sich Lorenz gerne als Retter des Gymnasiums sah. Zyniker im Kollegium – und die Hälfte jeder Lehrerschaft bestand immer aus Berufszynikern, während die andere Hälfte einen unauffälligen Masochismus pflegte – sahen in Lorenz nichts anderes als einen selbsternannten Retter, der die staatlich verordneten Qualitätsüberprüfungen vorwegnahm, verunfallte Schülerinnen persönlich bis zum Krankenwagen begleitete, den Lehrerkollegen eine Mansarde anbot, wenn sie von Zuhause auszogen, und zur Not auch Erbrochenes wegwischte.

Man hat sich über dich beschwert, sagte Lorenz und entkräftete den Satz sogleich mit einem wohlwollenden Lachen. Die Eltern von Stephanie, Flurina und Cecilia haben mir gestern eine Mail geschrieben. Sie werfen dir vor, dich während der Lektion einer obszönen Sprache bedient zu haben. Mit anderen Worten, du sollst ihre Kinder in ihren privaten und religiösen Gefühlen verletzt haben.

Lucas befiel leichter Kopfschmerz.

Du hast in deinem Unterricht mehrmals die Bezeichnung für das männliche Zeugungsorgan benutzt und hast dieses, las Lorenz von seinem Notizblock ab, sogar noch an die Wandtafel gezeichnet.

Das ist doch lächerlich, sagte Lucas. Ich habe kein Zeugungsorgan an die Tafel gezeichnet, sondern das Wort »Phallus«. Das ist ein Unterschied. Weil das Wort »Ballus«, also der Ball, ein zentrales Motiv zur Entschlüsselung dieses Märchens darstellt.

Die Sprache eines Lehrers sollte frei von Anspielungen sein, sagte Lorenz.

Wie kann ich den »Froschkönig« interpretieren, ohne von der prekären Situation eines narzisstischen Mädchens zu reden, das nicht zu seiner Sexualität findet? Literatur ist dazu da –

Literatur schon. Aber das, was du sagst, sollte immer eindeutig sein.

Sind wir schon so weit, dass das Wort »Phallus« verboten ist? Lorenz, was für Menschen ziehen wir hier heran, wenn alles Sexuelle tabuisiert wird? Dabei sind Zeitungen, Fernsehen und das Internet geradezu zugepflastert mit Sexuellem. Wen lockt man mit dem Wort »Schwanz« noch hinter dem Ofen hervor?

Zum Beispiel freikirchliche Kreise, sagte Lorenz. Letztes Jahr wurde ein Lehrer entlassen, weil er einer Schülerin versehentlich an die Brust gegriffen hatte.

Wieder lachte Lorenz, der einen nicht geringen Spass an dieser Geschichte zu haben schien. Lachte er aus Schadenfreude?

Aber es wimmelt doch gerade in Märchen von sexuellen Anspielungen, sonst hätten die guten Grimms die Geschichten ja nicht zensurieren müssen.

Mir egal, schnitt ihm Lorenz das Wort ab, wie sich das bei den Grimms verhält. Hast du das Wort »Phallus« an die Tafel geschrieben?

Lucas nickte.

Hast du das männliche Zeugungsorgan in seinem erregten Zustand an die Tafel gezeichnet?

Nein, sagte Lucas entsetzt.

Die drei Schülerinnen behaupten, du hättest einen Schwanz an die Tafel gezeichnet. Hast du das?

Ich habe neben das Wort »Ballus« noch einen Kreis gesetzt, möglicherweise noch da und dort einen Strich gemacht, wie ich das im Zuge meiner Ausführungen oft tue. Unbewusst, völlig unbewusst.

Du hast dir also, wenn auch nur als Skizze, eine Obszönität geleistet. Was ich sagen will: Die drei Schülerinnen kommen aus einem freikirchlichen Milieu, hinter der Beschwerde stecken die Eltern. Ich kann sie nicht einfach übergehen.

Lorenz betrachtete das wasserumtoste Floß über ihnen.

Sollen wir die Sexualität denn verteufeln, wie im Mittelalter?, fragte Lucas.

Die Auseinandersetzung mit der sexuellen Identität und die Geschlechtsreife sind für unsere Schüler wichtige Themen. Umso dringender, dass der Unterrichtende dabei absolut neutral bleibt. Ein Lehrer darf kein Geschlecht haben.

Es kann doch nicht sein, dass Pornos das einzige Anschauungsmaterial für die Kids sein sollen. Gib der Literatur eine Chance, »Tod in Venedig« ist doch keine Päderastenbibel!

Für einige Leute schon. Die Stimmung in der Gesellschaft ist komplex, um nicht zu sagen vertrackt. In deinem Fach stehen schon einige Lektüren unter Pornografieverdacht.

Lucas wurde seiner Empörung kaum noch Herr.

Warum tust du das, Lucas? Du bist zweiundvierzig, also im besten Alter, mit einer erfolgreichen und klugen Frau verheiratet und hast, wie ich mich erinnere, ausgezeichnete Zeugnisse vom Lehrerseminar mitgebracht. Dein Leumund ist tadellos.

Leumund? Was interessierte ihn sein Leumund. Schon das Wort klang wie finsteres Mittelalter. Während Lorenz weiterredete, schaute Lucas aus dem Fenster hinaus zum Teich auf der Ostseite, wo sich in der Zehnuhrpause eine Gruppe Schüler zusammenrottete, um einen Joint zu rauchen. Weil das Gelände unübersichtlich war, konnten sie die Raucherware vor dem Eintreffen eines Lehrers gut im Boden verscharren.

Die Frage, ob er wirklich die privaten Gefühle der Schülerinnen verletzt hatte, beschäftige ihn mehr als sein Leumund. Aber war, wer sich schämte, immer im Recht? War Scham letztlich mehr als eine gesellschaftlich bedingte Verklemmtheit?

Nicht auszudenken, wenn die Eltern damit zur Presse rennen.

Lucas schien, als koste Lorenz auch diese Vorstellung genüsslich aus. Lorenz zeigte auf einen Stapel Sichtmappen.

Ein Schüler hat gegen die Zeugnisnote seiner Englischlehrerin Rekurs eingelegt. Einer mehr, ich könnte eine ganze Rechtsabteilung beschäftigen. Weißt du, wie viele Schüler heute einfach dadurch gekränkt sind, dass der Notenspiegel nicht ihrer Selbsteinschätzung entspricht?

Lorenz sank in sich zusammen. Er suchte hinter seinem Schreibtisch Schutz und versuchte es mit einem ratlosen Blick. Rekursbearbeitungen bedeuteten Mehrarbeit, Überstunden am Wochenende, Zeit, die er lieber auf Radtouren über Land verbrachte.

Beide schwiegen und die intensiven Sauggeräusche an der Pfeife erfüllten den Raum wie das Gequietsche kleiner Mäuse. Lorenz wartete. Aber Lucas verharrte in seinem Schweigen, sein Kiefer klappte nach unten. Ja, so wie er hatte noch keiner geschwiegen. Wenn sein Schweigen eine Lautstärke gehabt hätte, dann hätte es bis nach Australien zu den Antipoden gedröhnt. Es war kein Schweigen der Verlegenheit, sondern des Protestes, auch wenn das nicht gerade einfach festzustellen war. So schwieg einer, der die Welt zum Schweigen bringen will. Am besten schweigen konnte aber seine Frau Lisa.

Nach einiger Zeit sagte Lorenz, die gesellschaftliche Aufregung über Missbrauchsfälle und sexuelle Verfehlungen im Erziehungsmilieu hätten ein Klima heraufbeschworen, in dem auch Bagatellen zur Untersuchung gelangten. Innerhalb einer Schullektion sollte das Denken frei und unbeschwert sein. Aber die Zeichnung –

Lucas wehrte sich nicht mehr gegen dieses Missverständnis.

Die ist unnötig gewesen.

Lorenz trippelte vor seinem Bild auf und ab. Das machte er, wenn er nachdachte.

Übel, sagte er.

Nicht so schlimm, sagte Lucas, ich werde mich zu verteidigen wissen. Dann gnade Gott denen von Gottes Gnaden, zitierte er Lichtenberg, worauf ihm Lorenz einen verständnislosen Blick zuwarf.

Wir haben ein Problem, sagte Lorenz, aber Lucas glaubte keine Sekunde an dieses »Wir«. In Wirklichkeit würde er allein dastehen, wenn die drei Beschwerde gegen ihn einreichten oder wenn sie zur Presse gingen.

Wir müssen Boden gutmachen.

Wie denn?, fragte Lucas misstrauisch, dem die ganze Sache langsam auf die Nerven ging.

Lorenz sog weiter an seiner Pfeife, er dachte nach, er suchte fieberhaft nach einem Ausweg.

Du müsstest die Schülerinnen irgendwie auszeichnen, ihnen auf der emotionalen Ebene begegnen. Wie wär’s, wenn du einen Schreibwettbewerb zu einem weltanschaulichen Thema ausrichten würdest? Das würde das Klima in der Klasse beruhigen. Du bist doch ein Literaturnarr, es wird dir nicht schwerfallen. Die Schülerinnen werden mitmachen, da bin ich mir sicher.

Von mir aus, überlegte Lucas. Von den Dutzenden von unbezahlten Überstunden wären diese zumindest sinnvoll investiert.

Aber wenn die drei dann nicht mitmachen?

Wo ist das Problem? Sie werden mitmachen, wenn du das richtige Thema stellst, sagte Lorenz amüsiert und klopfte seine Pfeife im Aschenbecher aus.

Lucas stand vor dem Schulhaustor und schaute in den grauen Himmel; einzelne Wolken waren zart zerfranst, ein Röntgenbild. Es war Freitag, sein letzter Unterrichtstag für diese Woche, und noch schien sein phallischer Patzer im Lehrerzimmer nicht die Runde gemacht zu haben. Lorenz verhielt sich diskret, aber was war mit den drei Schülerinnen? Würden sie ihn nicht ans Messer liefern wollen?

Lucas ärgerte sich. Das Wagnis der Dichtung und Deutung hatte an der Schule immer weniger Platz. Bürokraten, Kleingeister und Spießer beherrschten das Feld, leider waren sie in der Schülerschaft ebenso verbreitet wie unter den Lehrern. Literaturkunde wollten sie am liebsten mit Multiple-Choice-Tests prüfen.

Er nahm den Heimweg durch den Wald, die schulfreie Zone. Der Wald war ein Relikt aus einer anderen Zeit. Früher Heimstatt von Hexen und Kobolden, bevölkert mit all den abstrusen Wesen, die das menschliche Unbewusste sich im Lauf der Jahrhunderte ersonnen hatte. Aus dem Wald tauchte er stets erfrischt und mit neuen Ideen für den Unterricht zuhause auf. Mit Genugtuung durfte er feststellen, dass es den Wald seiner Kindheit doch noch gab; damals war es der beste Ort gewesen, um sich zu verstecken. Als Kind hatte er oft mit seiner Mutter im Wald Verstecken gespielt. Es war immer schön, gefunden zu werden.

Er verließ den ausgetretenen Weg und drang, wie damals als Bub, durch das Dickicht. Nur gut, dass ihn keiner sah, wie er die Äste wegknickte, wie er über das Rinnsaal des Bächleins sprang. Er kam zu einer Stelle, wo ihm Sibille einfiel. An dieser oder einer ähnlichen Stelle mit dichtem weichem Moos hatte er als Fünfzehnjähriger Sibille geküsst. Fünfzehn Jahre, heute wäre ein solcher Kuss, der das höchste Wagnis war, lächerlich. Der Kuss war so ausführlich gewesen, dass sie sich hinterher die nassen Münder abwischen mussten. Das nächste Mal hatten sie sich wieder geküsst, angespornt durch den Wald, dessen Zwielicht und feuchtmodriger Geruch wie ein Ansporn gewirkt hatte. In den Sommernächten hatten sie sich hier getroffen, er hatte ihre Brüste in den Mund genommen, sie sein Glied, und das weiche, dichte Moos war die Matratze, auf der sie sich wälzten, ziellos erregt, nach dieser und jener Körperstelle grabschend, neugierig und zugleich ohne Bewusstsein. Irgendwann war es dann zum Samenerguss gekommen, und Sibille hatte, so musste er aus heutiger Sicht sagen, einen Orgasmus vorgetäuscht. Dann hatten die Vögel zu zwitschern begonnen, und es war heller geworden. Er erinnerte sich an Sibilles strohblonde Haare, die nach Laub gerochen hatten, an ihre Beine mit dem leicht öligen, mit Rosenseife durchmischten Geruch, und plötzlich hatte er die Beine von Nadia vor Augen, ihren Rücken, der im Sommerkleid sichtbar gewesen war.

Ein Knacken im Unterholz warf ihn aus seinen Gedanken, und ein Gesicht, das ihn immer an die Totenkopftrophäen der Pygmäen erinnerte, tauchte vor ihm auf: Meyer-Abegglen.

Was suchst du hier, Brenner?, rief er überrascht.

Rotkäppchen, entgegnete Lucas geistesgegenwärtig.

Eine Horde Mountainbiker brach zwischen den Stämmen durch. Schüler, die nach Schulschluss ihre Wut abarbeiteten.

Wir sollten im nächsten Semester wieder mal was zusammen machen, sagte Meyer-Abegglen und verschwand über die nächste Lichtung im verwunschenen Dickicht.

Sollte er wirklich mit Meyer-Abegglen einen fächerübergreifenden Kurs anbieten? Mit einem, der vor einem Jahr noch von den Tischen im Lehrerzimmer verbannt worden war, nachdem er mit der Musiklehrerin Wencke, Gitarre und Trompete, ein Verhältnis begonnen hatte? Die Liaison zwischen dem breithüftigen und kieferstarken Meyer-Abegglen und der zu einer sympathischen Schmuddeligkeit neigenden, immerhin fünfzehn Jahre jüngeren Wencke war schnell aufgeflogen und zum Pausenfüller an der Kaffeemaschine geworden. Daraufhin hatte sich Wencke an eine andere Schule versetzen lassen, während sich Meyer-Abegglen verstimmt zurückzog. Fächerübergreifenden Initiativen, mehrtägigen Ausflügen seiner Fachschaft in Vogelschutzgebiete und selbst den sogenannten Gesamtkonventen blieb er fern. Er kam nur noch trotzig mit dem Fahrrad zur Schule, trug, trotzig den Hügel hinaufkeuchend, sein Martyrium zur Schau. Meyer-Abegglens Frau, die keiner kannte, wurde gern und wortreich bedauert.

Meyer-Abegglen war in allem so sehr das Gegenteil von ihm selber, dass Lucas gar nicht wusste, warum er immer seine Nähe suchte.

Lisa saß am Küchentisch und musste feststellen, dass sich ihre Wahrnehmung allmählich verschob. Seit Tagen, seit Wochen kam sie mit ihren Bewerbungen nicht vom Fleck, und im Haus wurde alles zum Alptraum. Sie irrte vom oberen Stockwerk, in dem sich das Schlafzimmer und zwei Büroräume befanden, in den Keller, wo sich neben Obstvorräten und Werkzeug auch die Waschküche befand, wieder zurück ins Erdgeschoss. Dutzende Male an einem Morgen absolvierte sie diese Gänge. Sie konnte ein Fensterkreuz so lange anstarren, bis daraus ein Gemälde von de Chirico wurde. Oder die Mauer im Garten, das Ineinander von Moos, Flechten, Schneckenspuren und Gestein, ach, das musste sie einmal fotografieren.

Wächst aus der Langeweile irgendetwas Gescheites?

Lebensplanung mit sechsunddreißig ist etwas anderes als mit siebzehn. Mit siebzehn hatte sie sich treiben lassen, hatte sich Anteile von Freunden und Freundinnen angeeignet und war munter im alternativen Mainstream mitgeschwommen. Als attraktive Frau war sie viel zu wenig allein gewesen. Ein Selbst war sie erst später geworden.

Sie, die von Luc immer als zu eigensinnig, zu autonom, zu dominant bezeichnet wurde, war jetzt, nach diesem Entlassungsschock, aus der Bahn geraten. Sie stand mit dem Kaffee in der Hand am Fenster und schaute auf die Straße hinaus. Es war kein guter Morgen. Sie saß um halb zehn Uhr noch immer am Küchentisch und las im lokalen Käseblatt. Lauter Hiobsbotschaften von der Weltwirtschaft, die übliche Nervosität an den europäischen Börsen, Felsabstürze und andere Untergangsmeldungen: steigende Arbeitslosenziffern, steigende Zahl von Asylsuchenden, sinkende Ausgaben für Bildung, Bankencrashs. Luc war wie immer um sieben Uhr zur Arbeit gefahren. Prächtiger Spätsommertag, hatte er ihr unter der Tür zugerufen. Geh ein bisschen spazieren.

Nichts wäre schlimmer gewesen!

Ihre Arbeitslosigkeit war gerade mal zwei Wochen alt und fühlte sich an wie eine Entzündung. Wer war sie? Während er vor die neue Klasse trat, nahm sie am Wirtschaftsleben Europas teil. Sie musste wissen, ob ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt stiegen oder fielen. Sie machte bei Quizsendungen im Radio mit und freute sich, wenn sie die gleiche Punktzahl erreichte wie der Sieger. Übrigens: Welcher Philosoph hat Arbeit als Selbstverwirklichung definiert?

Vor der Entlassung hatte sie sich stets auf den Feierabend gefreut; jetzt wusste sie, das ist die Zeit, wo sie von den Zeitungs- und Radionachrichten auf die Fernsehnachrichten umstellen konnte. Essenszeit war immer und nie. Sie musste, was sonst nie vorgekommen war, strenger auf ihr Gewicht achten, weil sie die Hände, die früher am Computer beschäftigt waren, dauernd im Kühlschrank hatte. Bildredakteurin, was war das eigentlich gewesen? Man wusste doch immer, was der Leser sehen wollte: den schnellen Schuss. Die Pointe, die saß wie ein Hieb.