Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jung u. Jung

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Man könnte meinen, das Fremde sei allgegenwärtig. Jedenfalls gibt es kaum ein Thema, das von der Tagespolitik über die Medien bis zu den Stammtischen so heftig diskutiert wird, und immer geht es um die Fremden und um Abwehr, Regulierung und Integration. Martin R. Dean, als Sohn eines Vaters aus Trinidad in der Schweiz geboren, kennt die Debatte, vor allem aber kennt er die Erfahrung, die er in vielen seiner Romane fruchtbar gemacht hat. So auch in diesem Buch, in dem er das Fremde als radikale Erfahrungsmöglichkeit im Austausch unter Menschen beschreibt. In einer Art Selbstbegegnung sucht er nach Spuren der eigenen Verwandlung, wie sehr ihn das Fremde, die Begegnung mit dem anderen, auf Reisen, in der Literatur, zu dem gemacht hat, der er ist. Und er kommt zu einem überraschenden Schluss: Das Fremde, das eigentliche Kapital der Moderne, droht in den Prozessen der Globalisierung zu verschwinden. Um es wiederzugewinnen, müssen wir darauf bestehen, dass das Fremde fremd bleibt, wir müssen es aushalten. Und wir müssen vor allem »verlernen«, es uns verständlich machen zu wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 106

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Verbeugung vor Spiegeln

© 2015 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte VorbehaltenISBN 978-3-99027-069-1

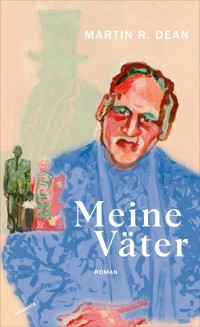

MARTIN R. DEAN

Verbeugung vor Spiegeln

Über das Eigene und das Fremde

Fremdheit zur Welt ist ein Moment von Kunst,wer anders denn als Fremdes sie wahrnimmt,nimmt sie überhaupt nicht wahr.

Theodor W. Adorno

Das Fremde ist am Verschwinden. Die Fähigkeit, es noch auszuhalten, verkümmert in dem Maße, wie die globale Freiheit zunimmt. Das Fremde ist zum Kleingeld geworden im alltäglichen Gezänk politischer Parteien um die Ausländer, denen die Fremdheit durch »Integration« genommen werden soll. Sie sollen sein wie wir, sie sollen sich anpassen und jeden Rest abweichenden Verhaltens verlieren. Auch die Fremdheit zwischen den Geschlechtern wird durch eine Strategie, die sich an den Partnerbörsen alphabetisiert, verkleinert. Die globale Fremdheit wird durch Google Earth beseitigt, und wo in den Köpfen noch Unverstandenes lauert, wird es durch die am Kommerz schlagkräftig gewordene Rationalität getilgt.

»Ohne Weltenkenntnis fehlt’s an Herdverständnis. Ohne Globus auch kein Heimatbonus«, schreibt Botho Strauß. Heimat gibt es, in der Tat, im Überfluss. Aber was wird, wenn unser Bewusstsein nur noch Bekanntes wiederkäut? Das Wagnis der Differenz, auf das wir mit unserem Denken die letzten fünfzig Jahre gebaut haben, scheint verloren zu gehen.

Die Austreibung des Fremden bringt kein Heil, nicht mehr Vertrautheit und nicht mehr Gerechtigkeit; sie beraubt uns lediglich unserer Fähigkeit zur Toleranz. Sie nimmt uns ein Rätsel, eine Dimension der Erfahrung weg, die im Staunen, in der Überraschung oder im Schock ihren Ausdruck findet. Und in der Verwandlung.

Dem Reisenden wird heute die Fremde nicht mehr richtig fremd. Was wir an Erfahrung mit nach Hause bringen, ist oft nicht aufregender als die Souvenirs, die wir noch schnell am Flughafen kaufen. Reisen bedeutet nur mehr Auszeit von der Arbeit.

So besteht die Gefahr, dass das Ausgeschlossene zur Bedrohung wird. Dass es, gänzlich vom Eigenen abgespalten, zum Feind wird. Die grundsätzliche Einsicht Freuds, dass es keine Welt gibt, in der wir je völlig zu Hause wären, hat sich nicht durchsetzen können. Der Kampf gegen das Fremde führt vielmehr zu einem Verlust an Innenraum, in dem nichts anderes mehr Platz hat als das, was wir selber sind. Freuds Einsicht war ein Gegenmittel dazu, auch gegen das Gefühl der »Heimatlosigkeit«, das ganze Völker wie eine Krankheit heimsucht.

Erst die Fremdheit bringt den Kern des Selbst zum Vibrieren. Sie bildet das Kapital der Moderne, aus dem die Kreativität ihre künstlerischen Funken schlägt. Ihre Abwehr verdankt sich einem Ressentiment, das für Nietzsche zum Allzumenschlichen gehört. Er monierte die menschliche Schwäche, Unbekanntes auf Bekanntes zurückzuführen: »Das Bekannte ist das Gewohnte; und das Gewohnte ist am schwersten zu ›erkennen‹ […].«

Im vorliegenden Buch unternehme ich Spaziergänge durch die Gärten des Fremden, die, wie wäre es anders zu erwarten, das Eigene zum Vorschein bringen. Meine »Heimat« brauchte lange, um mir zum Gewohnten zu werden. Sie trug mir eine lebenslange Arbeit auf, nämlich das »Festland« zu verlassen, um in der Ferne mich des Eigenen zu bemächtigen Das Meer, das sich zwischen meiner Vaterinsel und dem Mutterland erstreckt, war lange der einzige Grund, von dem aus ich meine Selbsterkundung betreiben konnte. Ich musste mir Festland erschreiben. Schreibend mich meines Selbst vergewissern, indem ich es aufs Spiel setzte und mich in fiktiven Rollen weiter entwarf. In meinen Büchern gibt es keine Figur, die nicht die Sehnsucht in sich trüge nach dem, der ich, mangels fester Identitätszuschreibungen, auch gern gewesen wäre. Das andere Leben ist für den, der im Dazwischen lebt, eine stetige Versuchung. Schreiben bedeutete für mich also von Anfang an Selbsterhaltung wie Selbstverlust.

Die Gärten und die Städte

Meine früheste Erinnerung ist die ans Meer. Mein Kinderbett stand unter der Schwarzweißfotografie einer gischtenden Brandung, Wasser, dunkel an den schroffen Felsen von Toco in Trinidad aufschäumend. Kaum lag ich in den Kissen, toste es um meine Ohren. Aber mein Bett stand nicht in den Tropen, sondern in einem kleinen Aargauer Dorf. Und über mir wütete die Karibische See, die so wenig idyllisch ist, wie meine Kindheit war.

Mit meiner Mutter und dem ersten, dem leiblichen Vater – später auch mit dem zweiten – überquerte ich in einem Alter, in dem Sprechen noch kaum möglich war, auf dem Schiff mehrmals den Ozean. Am 25. November 1955, so ist der Passagierliste des englischen Schiffes Hubert zu entnehmen, stach ich mit meiner Mutter und meinem Vater Ralph von Liverpool aus in See Richtung Trinidad. Ich war damals etwas über vier Monate alt, und das Meer muss eine verschlingende Urgewalt gewesen sein. Das Tosen mein Urgeräusch, mit dem ich, unter der Fotografie liegend, Abend für Abend einschlief. Das Meeresrauschen war unheimlich und gab mir ein Gefühl der Unbehaustheit. Ich gehörte weder dahin noch dorthin, ich war im Dazwischen zuhause, das mich Nacht für Nacht zu verschlingen drohte.

Ein Dutzend Jahre später, längst hatte ich mein eigenes Bubenzimmer mit einem Poster von Winnetou an den Wänden und Federschmuck an der Bettstatt, konnte ich das Meerestosen zu einem traulichen Murmeln zähmen. Eines Tages schlich ich im Haus meiner Großeltern in die nie benutzte »schöne Stube«, eine Art Vorzeigestube für Sonntagsgäste, und setzte mich an den Tisch mit der gehäkelten Decke. Ich griff mir die beiden großen Muscheln, die in ihrem schwarzweiß gefleckten Muster wie eingerollte Katzen auf der Kredenz lagen, und presste sie an meine Ohren. Sofort hob das gewaltige Rauschen an. Das Meer war fern, aber die Muscheln in Griffnähe und ich ließ mich von diesem Ozean überschwemmen. Das Meer wurde mir zur Lauschhöhle, in die ich mich verkriechen konnte, wann immer mich das Fernweh überkam.

Der Garten meiner Kinderjahre war der Obst- und Gemüsegarten meiner Großeltern, in deren Haus ich aufwuchs. Er hatte zwei Rasenflächen, einige Apfel-, Birn-, Zwetschgen- und Quittenbäume, die im Sommer voller Blätter standen, während im Winter die Krähen sich auf den kahlen schwarzen Ästen zu unheilvollen Zeichen verteilten. Hinter den Rasenflächen, die durch ein Mäuerchen begrenzt wurden, erstreckten sich die Gemüsebeete, in denen Kohl, Stangenbohnen und Kartoffeln angepflanzt wurden, bei deren Ernte im Herbst ich jeweils mit anpackte. Ein schmuckloses Vorratshäuschen am Rand des Gartens, in dem die Kaninchen untergebracht waren, bildete den einzigen architektonischen Akzent in diesem Garten. Aber für mich war der Garten voller Wunder. Im Kaninchenhaus wimmelte es von Mäusen, denen ich mit Mäusefallen nachstellte. Über den Boxen gab es einen Heuschober, in den ich mich verkriechen konnte, damit meine Mutter mich suchen musste. Zwischen den Obstbäumen spannte ich Tücher und baute mir ein Indianerzelt.

Der Garten war auf allen Seiten offen und dennoch bot er Schutz. Er war ein Stück Welt, das mir allein gehörte, in dem ich mich frei bewegen und das ich mit meinen Phantasien ausfüllen konnte. Er war mein »Reich«, wie meine deutsche Großmutter, die nach dem Ersten Weltkrieg in die Schweiz geflüchtet war, arglos zu sagen pflegte.

An langen Nachmittagen verlor ich mich also in meinem Reich. Ich spielte, oft allein, indem ich die Umgebung in einen Dschungel oder eine Prärie verwandelte. Vom Pfeil eines feindlichen Komantschen getroffen, lag ich auf dem Rasen und starrte in den blauen Himmel, der von den Kondensstreifen der wenigen Flugzeuge zerschnitten wurde. Vom Dorf herauf blökte das Sägewerk. Ich folgte den Wolken, die sommers zu Bergen getürmt über dem gelb summenden Land lagen. Weder fremdem Getier noch Menschen war es erlaubt, in meinen Garten einzudringen. Nur der Stumpenqualm meines Großvaters durfte sich mit dem Blüten- und Erdgeruch vermischen. In allem lag ein fernes Echo. Im Windesrauschen des Apfelbaumes klang das Rauschen der Palmen am Strand von Maracas oder Blanchisseuse wieder. Im Gurgeln des Gartenschlauchs das Plätschern der Wasserfälle bei Couva. Das Sirren einer Fliege, der Goldglanz eines Käfers, die Hitze am Morgen eines Sommertags – wie viele Erinnerungen an Unaussprechliches sind in meiner Haut aufbewahrt?

Ich verbrachte eine Kindheit auf dem Lande, liebte die Hitze der Sommer wie die Kuhnagelkälte des Winters. Das Wetter war das Element, in dem ich lebte. Das Vergessen der ersten Inselerfahrung trat erst mit der Schule ein – und damit kam die Sehnsucht.

Meine Liebe zu den Gärten erwachte, als ich in die Welt hinausging. Die Welt? Immerhin, ich ging so weit wie möglich, und je weiter ich kam, desto neugieriger wurde ich auf das Leben der anderen. In diese Zeit der ersten Reisen fällt der Beginn meines Schreibens. Meine ersten Prosaseiten schrieb ich im Jardin du Luxembourg in Paris. Nachmittage verbrachte ich damit, im Jardin des Tuileries spazieren zu gehen oder im Parc des Buttes-Chaumont zu lesen. Es gab etwas in den Gärten, das mich anzog, das mich der Gegenwart entrückte und mich gleichzeitig gegenwärtiger machte. Ich war anwesend und abwesend, und so empfand ich in den Gärten von Anfang an ein Glücksgefühl. Sie waren meine Ideallandschaft, nicht die Berge, nicht die Wälder oder die Ferienorte.

Mit der Zeit begann ich mich für die Gesetze des Gartenbaus zu interessieren, in denen die Gesellschaftsbilder einer Epoche und die mentalen Strukturen einer Gesellschaft sedimentiert waren; aus dem französischen Garten von Versailles war das Abbild des Absolutismus ablesbar, in den englischen Gärten konnte man den Widerschein des Liberalismus eines Adam Smith ausmachen. Aber das Wissen, das mich auf meinen »Pariser Promenades« begleitete, hätte nichts gegolten, wären da nicht jene Augenblicke gewesen, in denen ich, aufschauend von einem Buch, den Sog der Leere vor einer Buchsbaumhecke, einer Gartenschneise oder einem abgeschiedenen Winkel gespürt hätte. Für einen Augenblick hatte ich das Nichts erlebt, und in diesem Nu fanden meine unstillbare Sucht nach Ferne und das Gefühl einer wohligen Verlorenheit zusammen. In jenen Augenblicken kehrten verlorene Momente meines Lebens aus dem Vergessen zurück und wurden zu einem Gegenwartsgefühl.

Bei sich sein: Am ehesten empfand ich es unter Bäumen, im Schatten eines Gartens und im Rauschen der Blätter. Meine ersten zwei, drei Jahre, die ich sprach- und erinnerungslos in den Tropen verbracht hatte, kehrten in den Gärten wieder.

Im Grunde sind wir geschichtsvergessene Wesen. Wir sind uns unserer Geschichte nur in wenigen Augenblicken bewusst. Sie in einem Moment zu erinnern, der nicht Teil einer Katastrophe ist, bedeutet, einen Augenblick des Glücks zu verspüren. Das Innewerden der eigenen Geschichte kann auch durch das Betrachten einer Fotografie ausgelöst werden. Das Foto zeigt, wie es einmal gewesen ist, es öffnet der Sehnsucht Tür und Tor. Bilder, wie sie beispielsweise der Basler Fotograf Christian Vogt macht, beschwören mit ihren Gartenansichten und Schauplatzbildern das Geheimnis der Abwesenheit. Oft zeigen sie »leere« Ort, von denen alles Herumliegende oder Zufällige entfernt wurde. Sie produzieren einen Sog der Leere.

Diese Latenz kann aber auch etwas Bedrohliches haben. Wenn es dämmert, zieht in die Gärten das Unheimliche ein. Die Schatten werden länger, das Licht flüchtet sich in die letzten Winkel, ein Ort wird zum Tatort. Nirgends wird dies eindringlicher als im Film Blow Up von Michelangelo Antonioni, den ich mir als Jugendlicher immer und immer wieder angeschaut habe. Die im Wind rauschenden Äste steigern das Bedrohliche der Stimmung, bis dem Betrachter auf einmal die im Winkel verborgene Leiche auffällt. Was bedeutet diese Leiche? Ihr Vorschein ist nicht nur ein Rätsel, sondern auch eine Erlösung; als stünde sie stellvertretend für das Verdrängte, das nicht zu integrierende Fremde.

»Die Kinder lärmen auf den bunten Steinen. / Die Sonne scheint und glitzert auf ein Haus. / Ich sitze still und lasse mich bescheinen / und ruh von meinem Vaterlande aus«, so schrieb Kurt Tucholsky 1924.

Gärten sind keine Vaterländer. Ihrer Definition als hortus conclusus gemäß sind sie ein Stück umzäuntes Land, abgegrenzt von der »wilden« Natur. Ein Flecken kultivierter Natur, der nie nur ganz in der Gegenwart liegt. Der Garten ist eine Metapher für die Ursehnsucht nach der Rückkehr ins Paradies.

»Es gibt also Länder ohne Ort und Geschichten ohne Chronologie«, schreibt Michel Foucault. »Es gibt Städte, Planeten, Kontinente, Universen, die man auf keiner Karte und auch nirgendwo am Himmel finden könnte, und zwar einfach deshalb, weil sie keinem Raum angehören. Diese Städte, Kontinente und Planeten sind natürlich, wie man so sagt, im Kopf der Menschen entstanden oder eigentlich im Zwischenraum zwischen ihren Worten, in den Tiefenschichten ihrer Erzählungen oder auch am ortlosen Ort ihrer Träume, in der Leere ihrer Herzen, kurz gesagt, in den angenehmen Gefilden der Utopien.« […] »Es sind«, fährt Foucault fort, »gleichsam Gegenräume. Die Kinder kennen solche Gegenräume, solche lokalisierten Utopien, sehr genau. Das ist natürlich der Garten. Das ist der Dachboden oder eher noch das Indianerzelt auf dem Dachboden. Und das ist – am Donnerstagnachmittag – das Ehebett der Eltern. Auf diesem Bett entdeckt man das Meer […].«