Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

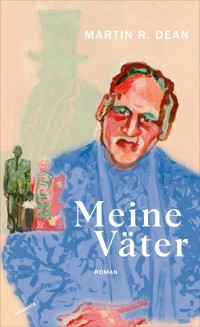

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Robert ist längst selber Vater, als er sich mit vierzig aufmacht, seinen leiblichen Vater zum ersten Mal zu treffen. Immer hatte er sich eine schillernde Märchenfigur mit silbernem Stock vorgestellt, nun steht er Ray in einem Londoner Asyl gegenüber, ein hinfälliger armer Mann, der seine Sprache verloren hat. Zwei Väter hat Robert jetzt also – und zugleich keinen, denn auch sein Stiefvater Neil, wie Ray aus Trinidad stammend, war während seines Aufwachsens in der Schweiz nie wirklich greifbar. Umso mehr drängt es Robert, endlich die Löcher seiner Biographie zu stopfen. Kurz entschlossen reist er mit dem alten Ray nach Trinidad. Hatte er bis vor Kurzem noch nicht einmal einen biologischen Vater, tauchen hier plötzlich tausend neue Verwandte auf. Allein sie geben nur noch mehr Rätsel auf und führen Robert die tiefe Zerrissenheit der ehemaligen britischen Kolonie vor Augen. Und dann tritt auch noch Neil in Trinidad wieder auf den Plan. In Meine Väter stellt Martin R. Dean die Suche nach den eigenen Wurzeln in den Echoraum der Kolonialgeschichte. In dem mitreißend erzählten Roman blitzen immer wieder auch Zweifel und erfrischend ironische Momente der Selbstbefragung auf: Sind Abstammung, Hautfarbe und biologische Ähnlichkeit wirklich von existenzieller Bedeutung?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Martin R. Dean

Meine Väter

Roman

Atlantis

Für Silvia und Mona

VORWORT ZUR NEUAUSGABE

Bücher sind Batterien der Erinnerung, bei ihrer erneuten Lektüre laden sie uns mit dem Gedächtnis jener Zeit auf, in der sie entstanden sind. Der Roman Meine Väter erschien 2003, und beim Wiederlesen stellte ich fest, dass sich der Kern des Projektes im Laufe der Jahre verschoben und weiterentwickelt hat. Über den Vater, zumal über zwei Väter zu schreiben, basiert auf einer intimen biografischen Erfahrung, die vielleicht nie ganz abgeschlossen ist. Die Suche nach meinem Vater, damals noch frisch, hat seither an Prägung gewonnen und eine andere Gewichtung erhalten. Gewisse Passagen traten bei der Wiederlektüre als wesentlich hervor, während andere an Dringlichkeit verloren.

Aber nicht nur meine »innere Geografie« zu diesem Thema hat sich gewandelt; seit dem Verfassen des Buches kurz nach der Jahrhundertwende sind Ereignisse eingetreten, die vieles in einem neuen Licht zeigen. Eines dieser Ereignisse ist der Sommer 2021, in dem die »Black Lives Matter«-Bewegung nach Europa kam und auch mich erreichte. Seither ist in Europa eine Diskussion über Rassismus in Gang gekommen, die seine strukturellen wie individuellen Auswirkungen umfänglicher in den Blick nimmt. Das berührte auch mein Buch, denn die Geschichte meines leiblichen wie die meines Stiefvaters wurde auch von Ausgrenzung geprägt. Die forcierte Assimilation meines Stiefvaters in die schweizerische Dorfgemeinschaft wäre ohne das xenophobe Klima der sechziger und siebziger Jahre nicht denkbar, ebenso wenig die Attacken, die mein leiblicher Vater in London erfuhr.

Die Geschichte von Roberts Vatersuche im Buch, die mit meiner Suche nicht identisch ist, greift weit in die koloniale Vergangenheit aus; sie führt von Basel, wo Robert als Dramaturg arbeitet, über London ins Britische Commonwealth. Die Heimat von Roberts Vater Ray, den Robert in einer Londoner Absteige findet, ist die ehemalige britische Kronkolonie Trinidad und Tobago. Eine Nation mit einer vielfach diversen Bevölkerung, deren größte Anteile Nachfahren afrikanischer Sklaven und nordindischer Kontraktarbeiter darstellen. Die Erzählung der Väterbegegnung wäre unvollständig, würde sie nicht die Beschränkungen und Verwerfungen dieser immer wieder von ethnischen Spannungen heimgesuchten ehemaligen Kolonie miterzählen. Denn die Gesetze des kolonialen und postkolonialen Lebens haben auch die Familien von Roberts Vorfahren beeinflusst. Das indische Kastensystem, das in der Neuen Welt obsolet sein müsste, diente und dient der indischen Community auf Trinidad zur Binnendifferenzierung, stiftet Fehden und Feindschaften, die auch das Leben von Roberts Vorfahren tangierten. Auf der Suche nach seinem Vater gerät Robert nicht nur zwischen die Fronten verschiedener Familien, sondern muss sich zuletzt auch als Produkt einer gewaltsamen kolonialen Politik begreifen. Seine schweizerische Identität wird durch seine Vatersuche »globalisiert«. Die Mutterländer der Karibischen Inseln sind China oder Indien, afrikanische Staaten ebenso wie Syrien oder der Libanon. Und natürlich immer wieder England, Roberts Vaters zweite Heimat.

Die Wiederlektüre rückt auch ein globales Thema stärker in den Vordergrund, nämlich Vertreibung und Flucht, und die Anstrengungen, im fremden Land anzukommen.

Ausschlaggebend für eine Überarbeitung war zuletzt auch der Umstand, dass nahe Familienmitglieder inzwischen verstorben sind. In meiner Schweizer Familie, in der vieles nicht zur Sprache kommen durfte, hatte die Wahrheit zuweilen einen schweren Stand, da sie sich etlichen Rücksichten beugen musste. Bei meiner Überarbeitung entfällt diese Rücksicht zugunsten von Einsichten, die für alle, den Protagonisten Robert wie auch den Autor, ebenso unbequem wie erhellend sind.

Martin R. Dean, Dezember 2022

IMind the Gap

Besenkammer in Trinidad

Auf dem Flug nach London las ich in der Zeitung von einem seltenen Verbrechen: Ein Junge hatte seinen Vater getötet. Nachdem er mit einer Eisenstange auf den Schlafenden eingedroschen und ihn mit einigen gezielten Messerstichen verwundet hatte, erstickte er ihn unter einem Kissen. Die Stiefmutter des Jungen wurde Zeugin der Bluttat. Die ganze Wohnung, die Wände und auch das weiße Bettlaken, sagte sie später vor Gericht aus, seien voller Blut gewesen, als der Sohn endlich vom Vater ließ. Der Sohn habe sofort ein Geständnis abgelegt.

In den meisten Fällen können Söhne ihre Väter nicht von Angesicht zu Angesicht angreifen. Kaum ein Mordversuch am Vater findet in der direkten Konfrontation statt. Da der Vater als unbezwingbar erscheint, erfolgt der Angriff meist im Schlaf, hinterrücks oder mit Gift.

Welche Strafe steht auf Vatermord?

Ich habe meinen Vater erst jetzt, im Alter von vierzig Jahren, gefunden. Fast vierzig Jahre wusste ich nichts über ihn. Vierzig Jahre lang glaubte ich, er sei eine Art Märchenprinz mit einem silbernen Stock.

Vor einer Woche versicherte mir der in London ansässige Hochkommissar von Trinidad und Tobago am Telefon, dass mein Vater noch lebe, ja dass er sogar mit ihm bekannt sei. Sofort buchte ich einen Flug von Basel nach London.

»Ihr Vater Ray hat dreißig Jahre lang auf Ihren Anruf gewartet«, hat der Hochkommissar gesagt. »Er stammt aus einer angesehenen Familie in Trinidad. Aber Sie sind spät dran.«

Ich sah einen einflussreichen alten Mann mit gegerbtem Gesicht vor mir, der irgendwo in einem Seemannshaus an der Themse residiert und weltweit seine Geschäfte führt. Im Laufe all der Jahre und Jahrzehnte habe ich ihn mir immer wieder anders vorgestellt. Mal hellhäutig, dann wieder dunkel, mal schmächtig – oder groß, ja überwältigend groß wie ein Baum.

Nun bin ich auf dem Weg zum Hochkommissar von Trinidad und Tobago. Mein linkes Auge ist geschwollen und tränt, meine Nase so verstopft wie die Straßen von Belgrave, durch die sich der Cabdriver im Stop-and-go voranbewegt. Seit vierzehn Tagen leide ich an einem Stirnhöhlenkatarrh. Deutlich sehe ich noch das Röntgenbild mit meinen gegen die Stirnhöhle sich verengenden Nasenlöchern vor mir, in denen mein Atem stockt und stecken bleibt. Sodass ich zuweilen fast zu ersticken drohe. Keine Panik, no panic, it’s the normal rush hour, meint der Cabdriver.

Wenn ich krank werde, sagt mir Leonie, soll ich nicht gleich in Panik verfallen. Meine Krankheiten sind unauffälliger Natur, sie unterscheiden sich nicht von denen meiner Freunde und Bekannten. Mal eine Verzerrung des Nackenmuskels, dann eine Magenverstimmung oder ein Nierenstein. Hypochondrische Kapriolen. Vor allem aber Fieber, Fieber seit meinem achtzehnten Lebensjahr. Immer wieder schnellt meine Körpertemperatur nach oben und wirft mich ins Bett. Meine Zunge und mein Hals schwellen an, und meine Wahrnehmung wird trübe. Ich kann nicht mehr unter die Leute gehen und muss tagelang das Bett hüten. Leonie weiß dann, dass ein neues Loch in mir aufgegangen ist. Eigentlich siehst du gesund aus, sagt sie; wenn man dich sieht, bemerkt man nicht, dass du so viele Löcher mit dir herumträgst. Vielleicht wärst du gesünder, wenn du deine Geschichte kennen würdest. Aber auch Leonie weiß nicht, wie mir zu helfen ist. Die Ärzte wissen es auch nicht. Wenn ich mit hohem Fieber im Bett liege, bin ich für andere nicht mehr erreichbar. Bin abgeschnitten von allem. Wie viele Verpflichtungen und Termine habe ich deswegen versäumt. Das halbe Leben habe ich verpasst. Aber deine eigentliche Krankheit, sagt Leonie, ist in keinem Lehrbuch zu finden. Vielleicht nennen wir sie einfach mal »Vatermangel«. Damit wirst du in die medizinischen Lehrbücher eingehen.

Am Belgrave Square weichen die schmucken Backsteinhäuser imposanten Prunkbauten mit weiß leuchtenden Fassaden, mit teppichausgelegten Entrees und goldbeschrifteten Lettern an den Briefkästen. Die ganze Zeit muss ich daran denken, dass dies meines Vaters Stadt ist. Die ganze Zeit sehe ich Ray mit einem Stöckchen durch die in goldenes Licht getauchten Straßen gehen. Auch der ärmste indische Schlucker, der heruntergekommenste Schwarze, der zerlumpteste Bettler darf hier spazieren gehen. Der Fassadenprunk ist Teil des ehemaligen britischen Empires, dem auch mein Vater angehört. Die Namen, die Häuser und die Monumente auf den Plätzen bilden einen großen Echoraum der weltumspannenden Kolonialgeschichte, die die Geschichte Indiens wie auch Trinidads geprägt hat.

Wie viel weiß der Hochkommissar? Wird er mir verraten, was dieser Ray all die Jahre in London getrieben hat? Kennt er die Leute, mit denen er verkehrt? Ist es denkbar, dass er Rays Leben in wenigen klaren Sätzen zusammenfasst?

Auf dem großen Platz vor der Botschaft überlege ich, wie viele Schiffe, Segelschiffe der englischen Flotte, beispielsweise der von Sir Francis Drake angeführten englischen Flotte, hier nebeneinander Platz hätten. Ich habe diese Flotte vor Augen, dazu das ans Kielholz schlagende Meer, während ich die Stufen der weiß getünchten Treppe hinaufsteige. Ein frischer Wind knattert in der grün-roten, auf einer Zinne angebrachten Landesflagge, als ich den glänzenden Klingelknopf drücke. Eine Angestellte öffnet mir die Tür, und ich versichere ihr, dass ich eine Verabredung mit Hochkommissar Lennox habe. Sie schüttelt den Kopf, als wäre ich ein Schwindler, und weist mich in einen dunklen Raum, kaum größer als eine Besenkammer. Eine Besenkammer in Trinidad, denn mit dem Überschreiten der Botschaftsschwelle habe ich London verlassen und befinde mich nun auf Rays Heimatboden. Auf dem Boden, den meine beiden Väter, Neil und Ray, verlassen haben.

Aber man lässt mich ziemlich lange in dieser stickigen Kammer auf einem folkloristischen Holzschemel warten; eine halbe Stunde schon, in der der Hochkommissar der Inselrepublik seine Fingernägel säubert oder mit seiner Geliebten telefoniert oder seine Zimmerpflanzen gießt.

Ich schleiche mich aus der Besenkammer und klopfe an die Tür, hinter der die Bedienstete verschwunden ist.

»Sie wünschen, Sir?«, fragt mich eine andere Beamtin.

»Wo ist die Frau von vorhin? Sie wollte mich doch zu Mister Lennox bringen.«

»Die hat jetzt Dienstschluss. Hat sie Sie etwa vergessen«, sagt sie, lacht und legt ihren Harry Potter zur Seite. »Kann ich etwas für Sie tun, Sir?«

»Wie gesagt, ich möchte zu Mister Lennox.«

»Mister Lennox ist für vier Tage nach Barbados geflogen. Worum geht’s denn?«

»Ich suche meinen Vater.«

Nun greift sie kichernd zum Telefon und redet mit rasender Geschwindigkeit in die Muschel.

In einem holzgetäfelten Zimmer eilt mir kurz darauf Lennox – ein Schwarzer und kein Inder, wie üblich für einen trinidadischen Regierungsbeamten – mit ausgestreckten Armen entgegen, fast so, als wollte er mich an sich drücken. Im letzten Augenblick aber lässt er beide Arme sinken und gibt mir seine trockene Hand. Dann setzt er sich umständlich hinter einen magistral großen Schreibtisch. Er streicht mit der Handinnenfläche über seine Bügelfalten, die scharf hervorstechen.

»Sie sind also der Mann aus der Schweiz, der seinen karibischen Vater sucht. Wie sind Sie überhaupt auf mich gekommen?«

»Ich habe die trinidadischen Vertretungen in halb Europa angerufen.«

»Ich verstehe aber nicht, warum Sie erst jetzt kommen? Es ist doch eigentlich zu spät.«

»Am Telefon haben Sie gesagt, mein Vater sei am Leben und warte seit dreißig Jahren auf meinen Anruf.«

»Das war metaphorisch gesprochen. In Wirklichkeit glaube ich nicht, dass er das tut. Hat er sich überhaupt jemals bei Ihnen gemeldet?«

»Nicht, dass ich wüsste«, sage ich, unangenehm überrascht. »Auf jeden Fall hat mir Neil, mein Stiefvater, nie etwas davon gesagt. Meine Familie hat leider nicht das beste Verhältnis zu diesem Ray Randeen, obwohl auch Neil ein Trinidader indischer Herkunft war.« Ich rede offen mit Lennox, der sicherlich genug Erfahrung in solchen Dingen hat.

»Verstehe«, sagt Lennox und schnalzt mit der Zunge. »Ihr Stiefvater ist auch indischer Abstammung und aus Trinidad. Kompliziert die Sache enorm. In diesem Fall weiß ich gar nicht, ob ich befugt bin, Ihnen Rays Adresse zu geben.«

Lennox kommt hinter seinem Schreibtisch hervor und stellt sich vor mir auf, sodass ich ihn nur noch aus den Augenwinkeln sehe. Ich bin verunsichert, schaue auf meine Jeans und überprüfe mein Jackett, an dem einige Fäden heraushängen. Bin ich zu nachlässig angezogen? Hätte ich Lennox zuliebe nicht doch besser eine Krawatte umbinden müssen?

»Mein Stiefvater ist tot, und es ist nicht länger die Sache meiner Familie, über mich zu entscheiden.«

Schweigen.

»Wir«, sagt Lennox und betont dieses »wir«, »wir tun hier etwas Falsches, wenn wir Ihrer Familie einen Mann wie Ray aufhalsen. Vergessen Sie’s. Jetzt noch Ihren leiblichen Vater kennenzulernen, bringt nur unnötige Probleme.«

Lennox enttäuscht mich, nein, er macht mich wütend. Um welche Art von Problemen kann es sich denn handeln? Wie kann Ray, ein honorabler Geschäftsmann, der in einem alten Seemannshaus an der Themse Rassehunde züchtet und mit Curry handelt, überhaupt jemandem zum Problem werden? Oder ist er vielleicht gestrauchelt, sitzt er im Gefängnis, ist er gerade seinen guten Ruf losgeworden?

Lennox schaut auf die Uhr. Mit einem Blick auf mich springt er auf und weist mit ausgestrecktem Arm auf das Motto der an der Wand angebrachten Landesflagge: Together we aspire – together we achieve. Auf seine Fingernägel einredend, versucht er, mir den Gemeinschaftsgeist der Insel näherzubringen.

Aber ich verliere die Geduld.

»Ich bin hier, um alles über meinen Vater zu erfahren. Ich bitte Sie um Auskunft. Und um seine Adresse«, sage ich zerknirscht. »Bevor ich Sie überhaupt anzurufen wagte, dachte ich jahrelang, mein Vater sei tot. Nun wollen Sie, der ihn kennt, ihn mir vorenthalten.«

Lennox macht eine versöhnliche Handbewegung.

»Es gibt Tausende von Kindern, die ihre karibischen Väter suchen. Kinder von weißen, skandinavischen Müttern. Mütter mit sommersprossiger Haut aus dem Norden«, sagt Lennox. »Kinder der Schwarzen Gentlemen von den Inseln. Verlassene, desorientierte Kinder, Sprösslinge der globalen Völkerwanderung, die erst ihren Anfang genommen hat. In zehn bis fünfzehn Jahren wird es auf diesem Planeten keine Rassen mehr geben. Sie werden rotblonde, sommersprossige Afrikaner durch die Oxford Street spazieren sehen. Die Rassenmischung, die in Trinidad weit fortgeschritten ist, wird weltweit sein. Aber« – und hier stemmt Lennox sein ganzes Körpergewicht auf seine gespreizten, zerbrechlichen, auf den Schreibtisch gestützten Finger – »ich billige damit keinesfalls das Verhalten meiner schwarzen Brüder. Wenn sie eine dieser wunderbaren weißen Ladys verführt, ihnen den Kopf verdreht und sie geschwängert haben, suchen sie zu oft einfach das Weite. Mater certa, pater incerta est, sagt der Lateiner.«

Lennox reibt seine trockenen Handflächen aneinander. »Trinidad ist eine großartige Insel. Trinidad ist ein wirklicher Melting Pot, und es gab bedeutende Anstrengungen gerade der Schwarzen Gemeinde, so etwas wie absolute Gleichberechtigung aller Rassen zu erlangen. Und auf dieser großartigen Insel leben selbstverständlich außergewöhnliche Menschen. Der echte Trinidader hat einen verqueren Humor, der nicht nur während des Karnevals aufblüht. Er ist bekannt für seine überschäumende Lebenslust wie für seine alerte Geschmeidigkeit. Wen wundert’s, dass ihm weiße, skandinavische Frauen erliegen. Seine männliche Stärke, gepaart mit einer feinfühligen tropischen Seele, macht ihn zu einer unnachahmlichen Mischung. Weder die Härte der Entwurzelung noch die der Versklavung oder die der Einwanderung haben ihn knicken können. Diese Härte und dieser feurige Stolz sind es, was die Europäerinnen aus den traurigen Regenländern anzieht.«

Lennox zeigt mir seine Reserviertheit gegenüber Europa, markiert seine Distanz gegenüber den Werten der Weißen. Lennox ist nicht einfach ein Afrotrinidader, er verkörpert seine Nation. Übertriebene Gesten, große Geschmeidigkeit, Durchtriebenheit und Kindlichkeit, das sind typische Charakterzüge meiner Vaterinsel, die ich auf den Reisen im Gefolge meines Stiefvaters kennengelernt habe. Eigenschaften, die mich ebenso anziehen, wie sie mich abstoßen. Auch Lennox nervt mich als Verkörperung all dieser Eigenschaften, und ich frage mich, wie er mich einstuft. Bin ich für ihn ein skandinavischer, respektive helvetischer Inder, ein Halbinder oder gar ein dem Melting Pot entstammender Trinidader?

»Dutzende von Jungen und Mädchen haben auf Ihrem Stuhl geweint und gebettelt. Und gedroht, sich etwas anzutun, wenn ich ihnen nicht augenblicklich ihren Vater herbeischaffe. Dutzende von diesen Kindern aus einer vaterlosen Welt, in der das Scheitern der Väter immer offenbarer wird. Sie alle wollten ihren Vater kennenlernen, um herauszufinden, wer sie sind.«

Lennox legt den Kopf in den Nacken und sucht die Decke ab: »Wer bin ich? – Ich bin der Sohn eines einfachen Fischers und einer Gemüsefrau aus Couva, Mister Robert, und ich bin gleichzeitig Botschafter dieses Landes, das ich liebe.«

Bevor Mister Hochkommissar weiter abschweifen kann, betritt eine Sekretärin mit einem Tablett das Zimmer, auf dem ein Glas Leitungswasser steht. Lennox leert es in einem Zug. In Trinidad hat jeder zweite Beamte einen Hang zum Philosophieren. Tankwarte, Angestellte des zoologischen Gartens, Eisverkäufer – sie alle verlieren sich gerne in Ausschweifungen. Dennoch macht es mich misstrauisch, dass er so ausführlich mit mir spricht.

»Über Jahre hinweg habe ich meinen Vater bekämpft – und gleichzeitig um ihn geworben, natürlich ohne es zu ahnen. Obwohl er mir irgendwann einmal gestanden haben muss, dass er Analphabet war, habe ich ihm jeden Monat einen ausführlichen, gescheiten Brief geschrieben. Darin habe ich ihm meine Wertschätzung und meine Liebe versichert und, um ihn zu demütigen, lange Passsagen mit philosophischen Lebensweisheiten eingearbeitet. Jeder Brief, den er sich vom Nachbarn vorlesen lassen musste, hat ihn gedemütigt. Nach seinem Tod habe ich alle meine Briefe in einer Kiste gefunden. Heute frage ich mich, ob man überhaupt einen Vater braucht.«

Ich könnte die Wände der Botschaft hochgehen, so wütend macht mich Lennox. Stattdessen putze ich mir die Nase und lege meine ganze Wut in ein lautes, ratschendes Schnäuzen.

»Tausende von Söhnen und Töchtern glauben, dass man einen Vater haben muss«, sagt Lennox, nun traurig am Fenster stehend, seine glänzenden Schuhe in einer Lache Sonnenlicht.

Seine Sekretärin stöckelt erneut ins Zimmer.

»Mister Hochkommissar, draußen wartet der Botschafter von Somalia.«

»Ich komme! Entschuldigen Sie mich eine Minute.«

So eilt er mit einer Höflichkeitsverbeugung davon und lässt mich sitzen. So undurchsichtig, wie Leute aus Trinidad eben sind. Entwurzelte und Gauner, will es mir vorkommen. Ich beschließe, nicht ohne die Adresse meines Vaters fortzugehen.

Wieso, frage ich mich, sind mir die Gene plötzlich so wichtig? Existiert wirklich eine genetische Datenbank, die meinen Vater mit mir verbindet? Kann Linkshändigkeit, ein hängendes Augenlid oder die fehlende Behaarung auf dem Handrücken genetisch von einer Generation an die andere weitergegeben werden?

Oder sind es die Erzählungen, Fiktionen, Lügen und Legenden, die einen Vater in einem entstehen lassen? Einen inneren, einen Schattenvater? Einen Vater wie meinen, der mich wie ein Turm ein Leben lang überragt hat. Einen Berg, den ich besteigen oder versetzen muss. Ein Gesetz, das ich brechen muss, wenn ich nicht selber gebrochen werden will?

Warum glaube ich an das Prinzip »Vater«? Sind Väter nicht das Überflüssigste überhaupt, wie Leonie meint? Werden Vaterfunktionen heute nicht von Frauen übernommen? Es gibt Gesellschaften, sagt sie, in denen der Zusammenhang zwischen biologischer Zeugung und Vaterschaft unbekannt ist. Frauen kehren nach dem Bade in einem Wasserloch schwanger zurück und haben das Kind von einem Geist empfangen.

Wer nicht zurückkehrt, ist Lennox. Nach einer weiteren halben Stunde kommt nur wieder seine Sekretärin hereingetrippelt und überreicht mir einen Briefumschlag mit einer handgeschriebenen Karte: Ray Randeen, Thomas-More-Asyl, Battersea. – Viel Glück! Ihr Lennox!

In meinen Träumen glänzte an seinem Stock ein silberner Knauf

Jetzt tränt mein Auge stärker. Heute Morgen, als ich zu meiner kleinen Tochter ans Bett gegangen bin, um ihr eine Geschichte vorzulesen, hat sie mir, aus purer Ungeschicklichkeit, ihren Finger ins Auge gebohrt, fünf Stunden vor dem Abflug. Wenig später saß ich auf der Notfallstation der Augenklinik, wo mir der Arzt eine schwarze Augenbinde verpassen wollte. Er riet mir vom Flug ab. Schließlich bin ich auf eigene Verantwortung geflogen, ohne Binde.

Es nieselt, es ist unwirtlich und düster. Ich kenne mich in London nicht aus. Warum hockt mein Vater eigentlich in einem Asyl?

An Victoria Station nehme ich die Underground, steige bei Vauxhall aus, nachdem ich zuerst von Charing Cross aus in die falsche Richtung gefahren bin und dabei viel Zeit verloren habe. Dann suche ich einen Bus nach Battersea. Uralte Busse röcheln an mir vorbei, aber keiner fährt in Richtung Battersea. Ich wende mich an einen pakistanischen Blumenverkäufer: »Battersea?«, er rollt das Wort auf seiner Zunge, wobei es einen militärischen Klang erhält. Aber dann hat er doch keine Ahnung, wie man dahin gelangt. Mit schrägem Kopf sagt er zum Abschied noch einmal »Battersea«, und jetzt klingt es bereits wie eine schneebehangene Gegend im Hindukusch.

Ich irre weiter durch einen nach Urin stinkenden Fußgängertunnel, renne einen Highway entlang, bis mich zuletzt ein Taxi nach Battersea bringt.

»Fahren Sie das nächste Mal über Sloane Square«, ruft mir der Taxifahrer laut durch das handbreit geöffnete Schiebefenster zu. »Nehmen Sie den Bus Nummer 129, fahren Sie die King’s Road hinunter, und steigen Sie dann bei Battersea High Street aus.«

Nichts einfacher als das, denke ich und bedanke mich etwas überschwänglich.

»Kommen Sie aus Italien?«, ruft er erneut, ohne seinen Kopf zu wenden.

»Nicht ganz«, erwidere ich, »aus dem Nachbarland, der Schweiz.«

Die Reise beginnt mir Spaß zu machen. London ist anders als erwartet. Offenbar gibt es hier nicht nur Rassisten, Hooligans und Bügelfaltenlords, die mit verächtlichem Blick auf alle Farbigen herabschauen, sondern auch zuvorkommende Taxifahrer.

Durch einen Schleier aus Tränen sehe ich indische Passanten auf den Gehsteigen und bunt geschmückte westindische Läden. Hier, im Herzen des ehemaligen Kolonialreiches, erscheinen sie mir auf einmal in einem anderen Licht, werden sie zu Stützpunkten und Umschlagplätzen heimatloser Immigranten. Trotz der winterlichen Kälte haben es einige nicht übers Herz gebracht, sich Schuhe anzuziehen, und schlurfen in offenen Sandalen über die King’s Road. Statt dick gefütterte Wintermäntel tragen sie durchgescheuerte Vestons und kneifen in der Kälte beim Gehen die Lippen zusammen. Dann beobachte ich einen alten Inder, wie Ray einer sein muss. Er geht an einem Stock; er schwingt das Stöcklein, schreitet munter voran, und ich bin sicher, dass es einen silbernen Knauf hat.

Kurz vor der Ankunft bitte ich den Fahrer zu halten, damit ich die letzte Wegstrecke zu Fuß gehen kann. In einem indischen Lebensmittelgeschäft, in dem es betörend nach Gewürzen riecht, kaufe ich eine Flasche Whiskey und lasse sie mir in braunes Packpapier einwickeln. Dann setze ich mich in ein dunkles Pub, bestelle ein großes Bier und nehme mein Handy hervor, um Leonie anzurufen:

»Wo bist du?«

»Gerade in London angekommen.«

Kurzes Schweigen. Sie hat nicht geglaubt, dass ich es tue, dass es mir ernst ist.

»Robert, ich warte hier seit Stunden, habe schon zweimal in der Augenklinik angerufen, fürchtete, dir sei etwas passiert, halb blind, wie du bist, ich komme fast um vor Sorgen, und du fliegst einfach nach London? Wann hast du denn das Flugticket gekauft?«

»Ich will meinen Vater treffen, Leonie, ich will es, seitdem ich mit dem Hochkommissar am Telefon geredet habe. Ich weiß, dass du mir geholfen hast. Aber dennoch hättest du mich zurückgehalten. Du hast Angst vor der Unordnung, die eine solche Suche mit sich bringt. Und du hast recht. Ich wusste, dass ich allein gehen muss. Jennifers Hieb in mein Auge war wie ein Wink des Schicksals, ich musste fahren. Stell dir vor, gerade habe ich vom Hochkommissar seine Adresse erhalten.«

»Vielleicht wäre es einfacher für mich, wenn du mich vorher eingeweiht hättest. Aber jetzt bist du nicht nur auf einer Stippvisite, sondern auf einem Trip. Fünfunddreißig deiner vierzig Jahre hast du deinen richtigen Vater verdrängt. Durch nichts warst du zu bewegen, auch nur über seine Existenz nachzudenken. Als wir uns kennenlernten, konntest du mir nicht einmal seinen Namen nennen. Du hattest ihn vergessen, bis ich ihn auf deiner Geburtsurkunde entdeckt habe. Und jetzt schleichst du dich einfach davon, um diesen Mann zu treffen?«

»Leonie, ich muss da durch.«

»Jetzt hör bitte mal zu, bevor du dich in einen Schlamassel begibst …«

Leise schalte ich aus.

Wer immer dieser Mann sein mag, hat Leonie gesagt, als ich gerade meinen Flug gebucht hatte, dieser Mann hat sich nie um dich gekümmert. Er ist einfach davongerannt, von dir und deiner Mutter weggerannt. Sie habe kein Mitgefühl für solche Deserteure. Bei ihren Worten, muss ich zugeben, war mein Mut für Augenblicke wie weggewischt gewesen. Ich würde, erwiderte ich, wie Hamlet einen Dolch in meinem Gewand tragen, für alle Fälle. Ich würde mich gegen diesen Mann zu wehren wissen. Im Notfall würde ich mich verteidigen und das kleine Kind, das ich einmal gewesen bin, rächen. Meine Mutter rächen, hatte ich angefügt. Aber Leonie meinte, ich solle aufhören, irgendeine Theaterrolle zu geben. Es sei einfach kindisch, jetzt, wo ich vierzig und längst selber Vater sei, diesem Mann hinterherzujagen. Sie hatte ihre Haare gebüschelt und war barfuß in ihren Jeans in der Küche auf und ab gelaufen. Obwohl ich sie lieber auf ihre trotzig aufgeworfenen Lippen geküsste hätte, stritten wir weiter. Ich werde ihn suchen, sagte ich, wenn nicht heute, dann morgen. Schließlich könnte ich eines Tages tot vom Stuhl fallen, ohne zu wissen, wer ich wirklich gewesen bin. Sie hat zurückgefragt, was sie denn mit einem Mann solle, mit dem sie alles teile und der plötzlich, von einem Tag auf den anderen, erzähle, er wisse nicht mehr, wer er sei, bloß weil er seinen Vater aus Trinidad nicht kennt.

Das Telefonat, das ich mit Lennox von der Schweiz aus führte, hat mich ziemlich verwirrt. Dieser Randeen, sagte er, stamme aus einer angesehenen Familie. Das hatte ich mir gemerkt. Und kaum war’s bei mir angekommen, begann ich mich schon als Sohn eines einflussreichen Politikers zu sehen. Als Nachkomme eines begüterten Handelsmannes, dessen Firmensitz direkt an der Themse lag. Ich träumte davon, zu meinem Vater nach London zu ziehen, ihn nach Trinidad zu begleiten und endlich – wie viele Jahre hatte ich davon gesprochen – meine trinidadische Seite mehr zum Zug kommen zu lassen. Mit Recht hatte sich etwas in Leonie gesperrt, spürte sie doch genau, dass mich die Väterwelt von ihr wegzog. Wenn es auch nicht eine andere Frau war, so doch ein anderes Leben: die unberechenbare, verantwortungslose, extravertierte tropische Seite, um nicht zu sagen: das in mir wuchernde Vaterwesen. Ob ich es denn aushalten würde, fragte sie, wenn er unfreundlich zu mir wäre. Wenn er, was höchstwahrscheinlich der Fall sei, gar nichts von mir wissen wollte. Wieder musste ich zugeben, dass Leonie sich mehr Gedanken gemacht hatte als ich. Sie wollte mich davor warnen, mich kopflos in eine Sache zu stürzen, die für die ganze Familie unüberschaubare Folgen haben könnte. Obwohl sie mir beigestanden hatte, als es um das Aufdecken der Familienlüge gegangen war, sollte ich jetzt bitte nichts überstürzen.

Ich stehe auf und gehe an die Bar, um das Bier zu zahlen. Schließlich notiere ich mir ins Notizbuch: »Bald werde ich meinen Vater sehen. Wir werden uns von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und uns nach Ähnlichkeiten absuchen. Ich werde ihm die Hand geben, und er wird mich begrüßen. Danach wird nichts mehr so sein wie bisher. Etwas Neues in meinem Leben wird anfangen.«

Spiegelscherbe

Wie ein vergessener Wachposten steht er vor dem Portal des Thomas-More-Asyls. Er ist größer und dunkler, als ich ihn mir vorgestellt habe. Als ich um die Ecke in den Innenhof biege, schlenkert er aufgeregt mit dem Stock. Der eine Arm hängt steif in einer gelben Binde. Er erwartet mich, offenbar benachrichtigt durch einen Anruf des Hochkommissars.

Langsam gehe ich auf ihn zu. Dabei ist mir, als könnte ich nie bei ihm ankommen, als wäre mein Voranschreiten nur das trügerisch-ortlose Dahingleiten in einem Traum. Hunderte Male bin ich schon auf ihn zugegangen. An allen möglichen und unmöglichen Orten sind wir uns begegnet, in Parks, in Restaurants oder an Bahnhöfen.

Aber nie bin ich ihm so nahe gewesen wie jetzt.

Für einen Augenblick sehe ich den baumgroßen Mann fallen. Der Stock, auf den er sich stützt, gleitet aus, und er stürzt zu Boden – aber nein, es ist nur eine Täuschung, hervorgerufen durch sein Schwanken. Oder durch mein tränendes Auge.

Sein Gesicht liegt im Halbdunkel. Flackernd sehe ich seine in weißen Büscheln hervorwuchernden Augenbrauen. Der Zipfel des gelben Hemdes ragt aus der Hose. Warum hat er diesen Zipfel nicht in seine Hosen stopfen können! Je näher ich komme, desto heller wird seine Haut. Es ist die Haut eines Nordinders, olivbraun. Ich schaue auf die schmutzige Binde, und da wird mir schlagartig klar, dass ich einen Kranken, ja einen Versehrten vor mir habe.

Als ich zwanzig war, stellte ich mir sein Gesicht so vor, wie meines mit vierzig sein würde. Immer ging ich von mir aus: mein Gesicht, aber mit Falten, mit eingefallenen Wangen, eingefasst von grauen Haaren.

Gespannt mustere ich meinen Erzeuger. Ähnlichkeit hat immer etwas Verblüffendes. Man wird von ihr überrascht wie beim Blick in eine Spiegelscherbe. Blitzartig holt einen das Déjà-vu ein.

Ich verspüre einen leichten Schock: Das bin ich und doch nicht ich. Er lächelt und zieht seine buschigen Augenbrauen hoch, nein, er grinst, und ich erkenne in seinem bübischen Grinsen auf Anhieb meine eigene Dreistigkeit. Im Gegensatz zu völliger Gleichheit ist Ähnlichkeit etwas Belebendes; in diesem Augenblick untersuchen wir uns beide nach Übereinstimmungen und Unterschieden. Wir stehen uns, belustigt und betroffen, im Innenhof wie ein ringendes Paar gegenüber. Wie Schattenboxer. Mein linkes Auge sendet heiße Schmerzblitze in mein Kopfinneres, ich kann an nichts anderes als an mein verletztes Auge denken und hoffe, dass dieser absurde und unwirkliche Moment schnell vorübergeht. Ich versuche, einen Witz zu machen, und zeige auf mein Auge. Dann zeige ich auf seine Nase; haben wir beide nicht dieselbe gebogene große Nase? Auch seine Augen haben eine unverkennbare Ähnlichkeit mit denen, die mir im Spiegel entgegenschauen. Seine Schädelform ist oval, seine Lippen sind dünn und straff; nichts an diesem Gesicht ist wirklich alt. Die Haut ist glatt wie ein Stein, sein linkes Augenlid hängt schlaff herunter.

Bereits nach kurzer Zeit stellt sich eine untrügliche Vertrautheit seines Gesichts ein. Es gibt Augenblicke, wo es sich selbst vergisst und – das ist merkwürdig – böse wird. Ein paar Mal überrasche ich sein Gesicht dabei, dass es zu einem Ausdruck der Wut und des Zorns gerinnt, etwas, das ich vielleicht schon als Kleinkind erlebt habe.

Ich formuliere einige zurechtgelegte Sätze, die er mit einem freundlichen Kopfnicken quittiert.

Noch immer steht er im Schatten. Es ist seltsam, dass er sich nicht von der Stelle rührt. Sein langer Oberkörper schwankt, aber er verharrt weiterhin fest wie ein Baum. Irgendetwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Der Stock deutet darauf hin, dass er Probleme mit dem Gehen hat. Ein Blick auf seine Füße, und ich sehe, dass sie statt in Schuhen in Filzpantoffeln stecken, barfuß, aber das könnte eine Gepflogenheit dieses Heims sein.

Zitternd macht er einen Schritt vorwärts, da fällt sein Stock zu Boden. Er streckt mir die Hand entgegen, nimmt meine und schüttelt sie, bis seine Verlegenheit, seine ihn stumm machende Verlegenheit wächst. Schwankend, sodass ich um sein Gleichgewicht fürchte, öffnet er den Mund, und ich sehe, dass er weint. Leise, undeutliche Rufe und ein Würgen dringen zu mir.

Ich bücke mich und reiche ihm den heruntergefallenen Stock. Nun habe ich ihm das erste Mal geholfen. In kleinen Schritten geht er vor mir in die Vorhalle des Asyls und führt mich in die Kantine, wo er erschöpft auf einen Stuhl sinkt.

Wir sind allein, die übrigen Heiminsassen halten sich in anderen Räumen auf. Ich fasse es noch immer nicht, meinem Vater in einem heruntergekommenen englischen Altersheim und nicht auf der efeuumrankten Veranda einer Villa in Trinidad gegenüberzusitzen. Oder in der klimatisierten Lounge eines Flughafens. Als Kind glaubte ich, er sei Pilot und besitze ein eigenes Flugzeug; ich sah ihn in einer dunkelblauen Uniform mit leuchtenden Knöpfen über die Flugpiste schreiten. Die Knöpfe glühten wie kleine Sonnen, Hitze schwelte über der Piste, er war mein Daddy.