Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Als Moritz Buchmann am Gardasee den mysteriösen Tod der Stiefschwester seines Freundes aufklären soll, ahnt er nicht, dass er damit ein tödliches Geheimnis aufdeckt. Gemeinsam mit der römischen Commissaria Angelina Conti stößt er in dem abgelegenen Bergdorf Moriah auf eine Tragödie, die seit Jahrzehnten die Bewohner überschattet: verschwundene Kinder, schweigende Familien und ein düsteres Vermächtnis. Bald geraten Moritz und Angelina in den Strudel eines uralten Glaubenskampfes, in dem sie nur Spielfiguren sind. Ein Kampf, dessen blutiges Ende längst besiegelt scheint...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

FEUERENGEL

Inhaltsverzeichnis

Mailand, Hospitale San Raffaele

Limone sul Garda

Freitag, 26.04.2019 Rom

Dienstag, 30.04.2019 Rom

Mittwoch, 01.05.2019 Limone sul Garda

Rom, Villa Tevere

Moriah

Limone sul Garda, Hotel Europa

Donnerstag, 02.05.2019 Limone sul Garda

Moriah

Limone sul Garda

Moriah

Limone sul Garda

Brescia

Madonna della Corona

Eremo di San Giorgio

Limone sul Garda

Madonna della Corona

Limone sul Garda

Moriah

Limone sul Garda

Moriah

Limone sul Garda

Moriah

Eremo di San Giorgio

Moriah

Limone sul Garda

Moriah

Freitag, 03.05.2019 Madonna della Corona

Venedig, Palazzo dei Camerlenghi

Rom, Villa Tavere

Eremo di San Giorgio

Arco, Hospital Presidio Ospedaliero di Arco

Limone sul Garda

Riva del Garda

Limone sul Garda

Eremo di San Giorgio

Rom, Villa Tavere

Eremo di San Giorgio

Limone sul Garda

Bellagio, Lago die Como

Limone sul Garda

Arco, Hospital

Madonna della Corona

Samstag, 04.05.2019 Limone sul Garda

Eremo di San Giorgio

Moriah

Mailand

Arco, Hospital

Limone sul Garda

Arco, Hospital

Arco, Hospital

Madonna della Corona

Arco, Hospital

Madonna della Corona

Limone sul Garda

Moriah

Torri del Benaco

Moriah

Limone sul Garda

Limone sul Garda

Arco, Hospital

Moriah

Limone sul Garda

Arco, Hospital

Moriah

Eremo di San Giorgio

Eremo di San Giorgio

Madonna della Corona

Madonna della Corona

Torbole

Navene

Limone sul Garda

Navene

Sonntag, 05.05.2019

Eremo di San Giorgio

Limone sul Garda

Epilog Limone sul Garda

Vollständige e-Book-Ausgabe

© WOLFSTEIN 2025

ein Imprint der Spielberg Verlagsgruppe, Neumarkt

Spielberg Verlag GmbH, Am Schlosserhügel 4a1

92318 Neumarkt, [email protected]

Lektorat: Kati Auerswald

Coverdesign: © Ria Raven - www.riaraven.de

Illustrationen: © shutterstock.com

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden

ISBN: 978-3-95452-139-5

www.spielberg-verlag.de

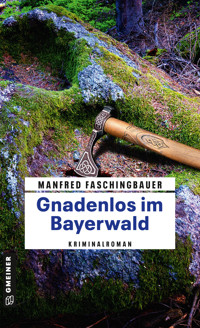

Manfred Faschingbauer lebt mit seiner Familie im Bayerischen Wald. Als überzeugter Waidler schickt er seit nunmehr zehn Jahren seinen Kommissar Moritz Buchmann in seiner Berg- und Waldheimat auf Mördersuche. Beeindruckt von den Gegensätzen zwischen mediterraner Landschaft und kargen Bergregionen am Gardasee überwindet er jetzt die Alpen und betraut Moritz mit dessen bisher wohl schwierigster und spannendster Mission. Manfred Faschingbauer hat zwei erwachsene Söhne, drei Enkelkinder und ist glücklich verheiratet.

Geschichte und Personen sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig.

Mailand, Hospitale San Raffaele

08.10.1961

Das Paar, das zu dieser späten Stunde die Tür des Hospitale San Raffaele durchschritt, wollte nicht so recht zusammenpassen. Der dunkle Anzug des Mannes war ihm auf den Leib geschnitten. Auch die Schuhe gab es in keinem Laden zu kaufen. Geschmeidig und lautlos bewegte er sich darin über den glänzend polierten Steinboden des Krankenhauses. Wenn es noch eines letzten Beweises für die finanziellen Verhältnisse des Mannes bedurft hätte, so ließ ein Blick auf sein Handgelenk jeden Zweifel verstummen. Dabei trug er die Patek Philippe Calatrava mit jener bescheidenen Selbstverständlichkeit, der den Geldadel alter Couleur so angenehm von den neureichen Yuppies unterschied.

Ganz anders die Kleidung der Frau, deren schwarze Kutte sie unzweifelhaft als Nonne verriet. Auch in ihren Bewegungen unterschied sie sich von dem Mann. Zaghaft und fast schüchtern folgte sie ihm zur Brandverletztenstation im dritten Stock. Und doch war auch sie erfüllt von der Mission, die sie hierhergeführt hatte. Eine Krankenschwester trat aus einem der Zimmer, sprach kurz mit dem Mann und deutete dann auf die Tür zu ihrer Linken.

Leise, aber ohne Zögern drückte er auf die Klinke. Sie gingen in den dunklen Raum, der sie mit dem pumpenden Geräusch eines Beatmungsgerätes empfing. Es war nur eines von mehreren medizinischen Geräten, die das einzige Bett umzingelten.

Im spärlichen Licht der Notbeleuchtung näherten sie sich dem Patienten. Er war groß und schlank und wäre da nicht das Flackern der Anzeigen auf den Geräten gewesen, sie hätten ihn für tot gehalten. Aus einer Flasche über seinem Kopf pumpte ein Schlauch Flüssigkeit in seinen Körper.

Ein Schmerzmittel, dachte die Frau. Um ihn vor dem Wahnsinn zu bewahren.

Der linke Arm des Mannes war durchbohrt von eisernen Stäben. Links, richtig! Der Balken hatte ihn links getroffen. Auch sein Gesicht, diesen brodelnden Krater eines Vulkans. Das Feuer hatte sich bis auf den Wangenknochen durchgebrannt. Nichts von der Haut und dem Fleisch darüber war zurückgeblieben. Der Versuch der Ärzte, das Loch in der Hülle, die diesen Körper umgab, durch Gewebe aus dem Oberschenkel des Mannes zu ersetzen, drohte in Eiter und Blut zu scheitern.

Die Frau blickte auf dieses Gesicht hinab, ohne sich vor Grauen abzuwenden. Zu oft schon hatte sie Menschen wie diesen gesehen. Die Jahre in der Mission in Südamerika und Afrika, zwischen Kriegen und Hungersnöten, hatten Schlimmeres geboren. Und doch offenbarte der Zustand des Mannes, dass ihr Plan beinahe gescheitert wäre. Sie suchte den Blick ihres Begleiters.

»Das hätte so nicht passieren dürfen«, flüsterte sie. Seine Augen befahlen ihr zu schweigen. Aber auch er wusste es. Der Körper des Auserwählten sollte das Feuer unbeschadet überstehen.

Im Gegensatz zu seiner Seele.

Der Mann trat um das Bett herum und berührte die rechte Hand des scheinbar Bewusstlosen. Zaghaft flackernd öffneten sich die Augen. Sie sahen den Mann und die Frau, dann schlossen sie sich wieder.

»Signore Riva.«

Es war der Name, der auf dem Zettel am Krankenbett stand. Alberto Riva.

Wieder öffneten sich die Augen.

»Wir sind zu Ihnen gekommen, weil wir Sie verstehen.« Ungewöhnliche Worte. Und doch schafften sie es, die Mauer aus Schmerz, die den Entstellten umgab, zu überwinden.

»Zuerst möchte ich Ihnen sagen, dass unsere Namen nichts zur Sache tun. Noch nicht. Sie sollen nur wissen, dass uns der wahre Gott geschickt hat.«

Seiner Sprache beraubt, starrte ihn der Mann auf dem Bett an.

»Sie kennen uns nicht, aber wir kennen Sie.«

»Wir haben Ihre Schriften gelesen.« Es waren die ersten Worte der Frau.

»Die, die Rom nicht versteht«, ergänzte der Mann.

»Aber wir verstehen sie.« Die Frau flüsterte, als fürchte sie fremde Ohren. »Wir und noch andere.«

Der Mann im Maßanzug beugte sich über das Bett. »Sie sind nicht allein. Es gibt viele, die den wahren Gott erkennen. Nicht wie die anderen. Nicht wie die, die den Zimmermann aus Bethlehem als seinen Sohn anbeten. Die an einen dreifaltigen Gott glauben. Die nicht erkennen, dass es nur einen Gott geben kann. Einen starken Gott, einen strafenden Gott, einen allmächtigen Gott, dem sich alle beugen. Die Kirche erkennt ihn nicht. Die Juden sind ihm nahe und doch verstehen sie ihn nicht. Du aber, du verstehst.«

Du! Wie selbstverständlich wechselte der Mann in die vertraute Anrede.

Die Frau trat näher heran und nahm seine gesunde Hand in ihre. »Wir beobachten dich schon lange. Du hast gezweifelt. Du warst nicht im Reinen mit dir und der Wahrheit. Du oder die Kirche? Der wahre Gott hat dir die Antwort gegeben. Er will nicht, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Wir Menschen sind unwürdig dieses Bundes. Es ist dieses Ritual, das die Menschen zu Christen macht. Der eine Gott hat Uriel gesandt, es zu verhindern und dich auf den rechten Weg zu leiten.«

Nur die Geräusche der Geräte, die den Mann im Bett am Leben hielten, unterbrachen die Stille, die ihren Worten folgte.

»Er hat dich erwählt, seine Hand zu sein. Manibus Dei!«, beendete der Mann das Schweigen mit einer Überzeugung, die keinen Widerspruch duldete. »Er hat dir dieses Zeichen gesandt, damit du erkennst, dass du auserwählt bist, ihn in die Welt zu tragen.«

»Du bist ausersehen, einer von uns zu werden. Wir werden dir helfen, deine Lehre zu verbreiten. Auch du wirst ein Prophet werden. Ein Prophet des wahren Gottes.« Sie wandte sich ab, spürte die Finger, die sich an ihr festklammerten. Sanft löste sie sich.

»Wir kommen wieder. Keine Sorge. Du bist jetzt einer von uns. Wenn dein Körper geheilt ist, wird deine Seele bereit sein. Dann werden wir dich holen.«

Limone sul Garda

05.05.1968

Mein Name ist Rebecca. Ich bin allein. Es ist schön, hier oben auf dem Berg. Die Sonne schenkt mir Licht und Wärme. In der Ferne das Rauschen des Baches. Weit unten das Glitzern des Sees. Ich sitze auf einem Stein, meine Finger streicheln das Gras. Ich bin ganz leise, verschmelze mit der Erde, bin unsichtbar.

Da ist ein Erdhörnchen. Es hat keine Angst vor mir.

Ich habe Angst.

Angst, wieder hinunterzugehen. Dort warten sie auf mich. Ich weiß das. Ich habe sie belauscht. Wenn sie das wüssten. Ich fürchte sie.

Aber nicht so sehr wie ihn.

Sie wissen, was er mit mir machen wird. Sie können nichts dagegen tun. Auch sie haben Angst. Angst vor ihm. Angst vor den anderen Menschen im Dorf.

Ich muss wieder hinab. Hinab zu ihnen. Morgen ist es soweit. Morgen werden sie kommen. Die Männer und Frauen des Dorfes.

Das Tal liegt im Schatten. Alles dort ist Schatten.

Ich zittere.

Ich erreiche den Rand des Dorfes, unser Haus. Sie sind da. Er hackt das Holz. Sie arbeitet im Garten.

Sie sehen mich kommen. Sie winkt mir zu.

Warum tut ihr mir das an?

Was habe ich euch getan?

Warum liebt ihr mich nicht?

Mama!

Papa!

Freitag, 26.04.2019 Rom

21.10 Uhr

Gerry Scotti bemühte sein charmantestes Lächeln. Maria liebte Quizshows und am meisten liebte sie Chi vuol essere milionario? Die Kandidatin, eine junge Studentin, war gerade dabei, an der 32.000-Euro-Frage zu scheitern. Maria wunderte sich, dass das blonde Dummerchen überhaupt so weit gekommen war. Vermutlich, weil sie ihre zweifellos vorhandenen Reize so geschickt bei Gerry einsetzte, dass er es nicht über sein männliches Herz brachte, sie nach Hause zu schicken.

Wenn man nicht weiß, dass eine Hellebarde eine mittelalterliche Hieb- und Stichwaffe ist, kann einem aber auch ein geiler Moderator nicht mehr zur Seite stehen, dachte sie.

Die Glocke der Wohnungstür drängte Gerrys Stimme in den Hintergrund. Gerne hätte Maria das Scheitern der blonden Verführung gesehen. Der Besucher aber gab nicht auf. Mühsam kämpfte sie sich aus dem tiefen Sessel. Ihr Gehstock half ihr erst auf die Beine, dann zur Tür.

Maria war vorsichtig. Nur so hatte sie es geschafft, ein Alter jenseits der siebzig zu erreichen. An manchen Tagen fragte sie sich, ob sie darüber froh sein sollte oder ob es nicht besser wäre, den Tod zu umarmen. In ihren Knien und Hüften pochte die Arthritis gegen die Schmerzen in ihrem Rücken an.

Langsam öffnete sie die Tür. Es dauerte ein paar Herzschläge, bis ihre trüben Augen das Gesicht durch den Spalt erkannten.

Eigentlich hätte sie die Tür zuschlagen müssen. Eigentlich hätte sie die Carabinieri rufen müssen. Eigentlich hätte sie ihnen alles über den Mann vor ihrer Tür erzählen müssen.

Nichts von all dem tat sie. Eine seltsame Lethargie und Gelassenheit überfielen Maria. Sie hatten sie gefunden. Das dreißigjährige Versteckspiel, es war vorbei. Langsam entriegelte sie die Sicherheitskette und humpelte zu ihrem Sessel zurück. Hinter ihr trat der Mann in ihre kleine Wohnung.

»Buonasera Maria.«

Sein Gesicht konnte die drei Jahrzehnte nicht leugnen. Die Falten waren tiefer und die Farbe von Haar und Bart hatte sich von schwarz in grau gewandelt. Die Stimme aber war noch die gleiche. Melodiös und eindringlich unterstützte sie die hypnotische Kraft seiner Augen.

Vielleicht war es ja auch nur er, dachte sie. Vielleicht hat er uns zu dem gemacht, was wir sind? Und zu tun, was wir getan haben!

Sie bot ihm keinen Platz an. Er zog dennoch den unbequemen Küchenstuhl heran und setzte sich ihr gegenüber. Seine Hand griff zur Fernbedienung. Gerry Scotti verstummte. Maria lehnte ihren Stock an den altmodischen Holztisch mit der Glasplatte und ließ sich in ihren Sessel zurücksinken. Mit einem Huster befreite sie ihre Stimme vom Krächzen. Sie wollte ihm gegenüber keine Schwäche zeigen.

»Ich nehme an, du bist nicht zufällig oder geschäftlich nach Rom gekommen?«

Mit durchdringendem Blick suchten seine Augen nach ihren Gedanken. Dann lehnte er sich lächelnd zurück. Seine Hände lagen gefaltet auf seinen gekreuzten Beinen. Sein Mantel war zu warm für die Jahreszeit. »Nein, das bin ich nicht.« Höflich und verständnisvoll. »Du weißt, warum ich hier bin.« Vergeblich wartete er auf eine Antwort. »Glaubst du noch immer, du hast deine Tochter gerettet? Sie war auserwählt, seine Jüngerin zu werden. Du hast ihr dieses Geschenk verwehrt.«

Sie wollte ihm nicht antworten, ihm keinen Einblick in ihre Seele gewähren. Aber sie musste. Es war die letzte Gelegenheit, sich einem Menschen zu öffnen. Auch wenn er es war. »Es war falsch. Man kann Gott nicht erzwingen. Wenn er zu dir kommt, musst du ihm aufsperren. Du musst ihm freiwillig Einlass gewähren.«

Er beugte sich vor und nahm ihre Hände in seine. »Es gibt jene, die den wahren Gott von selbst erkennen und jene, die zu ihm geführt werden müssen. Du hast ihm Sofia weggenommen und damit ihn und das Dorf verraten.«

»Woher weißt du es? Wie hast du mich gefunden?«

»Spielt das eine Rolle?«

»Für mich schon.«

»Marolo. Er ist tot. Wir haben ihn vor zwei Wochen beerdigt.«

Sie schlug die Augen nieder. »Marolo hat mich verraten?«

Er schüttelte den Kopf. »Es war sein Glaube, der dich verraten hat.«

Sie verstand. Marolos letzte Beichte.

»Ihr habt das Beichtgeheimnis entweiht!«

»Der wahre Gott kennt kein Beichtgeheimnis. Es ist eine Erfindung der Kirche.« Er ließ ihre Hände los und stand auf. »Marolo war von Anfang an der Schwächste von uns. Er hat Manibus Dei nie verstanden. Das war auch der Grund, warum er dir damals geholfen hat zu fliehen, nicht wahr?«

Maria richtete ihren Oberkörper auf. Trotzig sah sie zu ihm auf. »Marolo hat Pater Francesco bis zuletzt vertraut. Aber die Erzengel! Nein, das hat er nie für gutgeheißen.«

»Maria. Hast du jemals an Gott gezweifelt? Und an seinem Diener Francesco?«

»Nein, das habe ich nicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Aber warum Sofia? Warum Mira, Benita und Rebecca?«

Sie wartete vergeblich auf eine Antwort. »Du hast nichts verstanden, Maria. Du hast den wahren Gott nie wirklich geliebt. Aber er lebt, solange das Dorf lebt.«

»Es wird nie enden«, flüsterte sie. »Alles beginnt von vorn.«

Das Ritual! Die Opfer! Der Orden! Manibus Dei! Sie wollte schreien, ihm ihre Wut ins Gesicht schleudern. Zu spät!

»Wo ist dein Buch, Maria? Du weißt, was ich meine.«

Maria verstand. Alle im Dorf kannten ihre Leidenschaft. Alle wussten von ihrem Tagebuch. Was, wenn sie ihm auch jene Ereignisse anvertraut hatte?

Er wird es finden. So oder so, dachte sie. Maria stand auf und schlurfte in ihr Schlafzimmer. Er folgte ihr nicht. Wenige Minuten später kam sie mit dem Buch in der Hand zurück. Sie reichte es ihm und setzte sich wieder in den Sessel. Ohne Regung blätterte er in den Seiten. Dann nickte er zufrieden. »Und das Foto?«

»Sofia. Ich habe es Sofia gegeben.«

Wieder nahm er ihre Hände und musterte ihr Gesicht. Nach Sekunden, die Maria endlos schienen, nickte er. Maria wusste, was geschehen würde. Sie schloss die Augen und lehnte sich zurück.

»Ihr habt Sofia nicht bekommen. Er hat sie nicht bekommen.«

Er beugte sich zu ihr hinab. »Sofia war auserwählt, eine Fürstin der Engel zu werden. Jetzt ist sie ein Nichts.« Niemand bemerkte ihn, als er ihre Wohnung wieder verließ.

♦ ● ♦

Das Rauschen des Blutes in ihren Adern erinnerte sie an die Wildbäche ihrer Heimat, wenn sie im Frühjahr den geschmolzenen Schnee zu Tal beförderten. Maria war eine alte Frau. Der Tod hatte seinen Schrecken für sie verloren.

Eigentlich schon damals, dachte sie. Damals war sie jung an Jahren gewesen und doch alt an Leid. Wie konnte ich nur ein ganzes Leben ohne meine Tochter leben? Sie hatte nie wieder etwas von Sofia gehört, seit jener Nacht der Flucht. Ihre Einsamkeit war der Preis der Sicherheit. Sofias Sicherheit. Sie durfte leben und dieses Wissen hielt auch Maria am Leben.

Bis zu dieser Stunde, als der Tod an ihre Tür geklopft hatte. Doch er hatte sie nur besucht. Sie konnte es nicht fassen. Noch einmal hatte er ihre Verabredung verschoben.

Sie schloss die Augen, als es erneut klopfte. Sollte er noch einmal zurückkommen? Hatte er etwas vergessen? Hatte er sie vergessen? Maria zögerte, dann schlurfte sie erneut zur Tür. Sie hängte die Sicherungskette ein. Langsam drehte sie den Schlüssel und drückte die Klinke. Ihre Nerven und Muskeln entspannten sich, als sie die Dienstmarke sah. Nanu, dachte sie. Was will denn die Polizei von mir?

Dienstag, 30.04.2019 Rom

9.20 Uhr

Angelina Conti ging zum Fenster und riss es weit auf. Die frische Morgenluft flutete ihre Lunge, aber sie wusste, der Geruch würde sie den ganzen Tag nicht mehr loslassen.

»Wie lange liegt sie schon hier?«, stellte Massimo mit zugehaltener Nase die Frage, die auch sie bewegte.

»Vier oder fünf Tage würde ich sagen«, meinte der Kollege von der Gerichtsmedizin. »Die Todesursache ist ja nicht zu übersehen.« Er deutete auf den Hals unter dem eingefallenen Gesicht mit den blauen Lippen, über die eine ebenso blaue Zunge wie ein Lappen hing. »Der Mörder hat ihr das Genick gebrochen. Genaueres dann wie üblich nach der Autopsie.«

Eine Frau im weißen Ganzkörperanzug der Spurensicherung trat hinzu. »Das hier ist interessant.« Alle wandten sich ihr zu. »Das war ihr Gehstock. Der Knauf ist hohl. Der Griff lässt sich abdrehen. Da drinnen ist eine Art Geheimfach.« Sie reichte Angelina das Stück Holz. Ihre perfekt manikürten Finger zogen ein Stück Papier heraus. Es war eine Fotografie. Sorgfältig gerollt klemmte sie in einer Messingröhre, die in den Stock eingearbeitet war.

Massimo sah seiner Chefin über die Schulter, als sie es auseinanderrollte. »Ein Gruppenfoto«, erklärte er das Offensichtliche. »Ziemlich klein. Da kann man ja kaum jemanden erkennen«, fügte er enttäuscht hinzu.

Angelina gab das Foto der Frau von der Spusi zurück. »Ich hätte das gerne größer. Und in der besten Auflösung, die möglich ist.«

16.45 Uhr

»Wer tötet eine 76-jährige Frau?« Massimo reichte seiner Chefin den Lebenslauf der Toten. Als die Angesprochene keine Anstalten machte, ihn zu beachten, lümmelte er sich schmollend in einen der Stühle des Großraumbüros der Kriminalpolizeiinspektion des Municipio VII der italienischen Hauptstadt. Commissaria Conti studierte das Ergebnis seiner Ermittlungen über die Vita der alten Frau, ohne einmal den Blick davon zu nehmen.

Maria Mancini hatte ihr Leben in einem Wohnblock verbracht, der vor Anonymität geradezu triefte. Am Ende waren es Hitze und Gestank gewesen, welche die Nachbarn veranlasst hatten, den Hausmeister der Anlage zu rufen.

Angelina versuchte, sich auf den Lebenslauf der Toten zu konzentrieren, ohne sich von ihrem Kollegen ablenken zu lassen. Endlich wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder ihm zu. »Maria Mancini ist in Riva auf die Welt gekommen. Dann hat sie in Limone gelebt, bevor sie nach Rom gezogen ist.«

»Und?«

»Warum entscheidet sie sich mit 47 Jahren, ihre Heimat zu verlassen und in eine triste Wohnung weit weg von ihrem Zuhause zu ziehen?«

»Wo sie dreißig Jahre später ermordet wird«, ergänzte Massimo. Seine Chefin sah ihn an. Ihr schulterlanges, dunkelbraunes Haar umrahmte ein Gesicht, das nicht nur ihn an die junge Ornella Muti erinnerte. Ihre Beine waren nicht so endlos lang und ihre Augen nicht so unergründlich tief wie die einer Ashley Radjarame oder einer Berit Heitmann.

Dafür vereinte sie auf 170 cm Körpergröße die Art von Erotik, die all diesen Supermodels auf immer verwehrt bleiben würde. Als wäre das nicht genug des Glücks für eine Frau, die es mit 35 Jahren zur leitenden Commissaria Criminale gebracht hatte, gab es da auch noch diesen Oberstaatsanwalt im Palazzo di Giustizia, dessen Namen sie trug und den sie wohl auch liebte. Was ihn nicht daran hinderte, von einer Affäre zur anderen zu springen.

Niemand in der Inspektion wusste davon. Außer Massimo. Und Angelina natürlich. Die ihren Schmerz und ihre Enttäuschung auf die Weise zu bezwingen versuchte, wie es unzählige Männer und Frauen vor ihr getan hatten und wohl auch nach ihr tun würden. Indem sie sich mit der Wut einer Besessenen in ihre Arbeit stürzte.

Noch bevor Angelina das Unvermeidliche sagte, wusste Massimo, was kommen würde: »Ich fahre da hin.«

»Nach Limone? An den Gardasee?«

»Ich glaube nicht, dass wir hier etwas über den Mord herausfinden werden. Es hat etwas mit Marias erstem Leben zu tun.«

Er wusste, die Frage war überflüssig. »Wann fahren wir?«

Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Du bleibst hier an der Sache dran. Vielleicht gibt es ja doch jemanden, der etwas gesehen oder gehört hat.«

»Na bravo! Stupide Zeugenbefragung, während du in Limone an der Promenade sitzt und dich nicht zwischen Cappuccino und Eis entscheiden kannst.«

»Sei ein braver Junge und tu dein Bestes, ja? Der Mord ist hier passiert. Da können wir ja nicht beide gleichzeitig in Urlaub fahren, oder?«

Sie stand auf, lächelte und schritt aus dem Büro wie einst Julia Roberts in Pretty Woman durch die Hotelhalle. Zurück blieb Massimo, der genau das sein würde, was sie gesagt hatte: ein braver Junge.

Mittwoch, 01.05.2019 Limone sul Garda

16.15 Uhr

»Signore. Ihr Caffè Latte.«

»Grazie«, antwortete der Angesprochene und hatte damit einen guten Teil seines Wortschatzes der Landessprache erschöpft. Obwohl ihn 43 Lebensjahre schon des Öfteren an die Gestade der norditalienischen Seen geführt hatten, konnten seine Sprachkenntnisse mit seiner Begeisterung für Land und Leute nicht Schritt halten. Wie überaus praktisch es da doch war, dass sich die Bewohner der Gegend zwischen dem Alpenhauptkamm und der Poebene auf die Lernfaulheit der Nordländer eingestellt und sich deren Sprache angeeignet hatten.

Ein Entgegenkommen, das sein Vorhaben erst möglich machte. Denn er war nicht hier, um den vorzüglichen Kaffee oder die Aussicht zu genießen. Er war nach Italien gefahren, um Antworten zu finden. Und das ging nur mit Hilfe der Menschen hier. Im Augenblick aber konnte er nicht widerstehen, die letzten Sonnenstrahlen dieses Tages einzufangen.

Die Fahrt über die Alpen hatte er ohne den befürchteten Stau auf dem Brenner hinter sich gebracht.

Das Casa Limone erfreute sich eines atemberaubenden Blicks auf den See. Nicht alle Tische vor der Bar waren gefüllt. Anders als im Hochsommer suchten im Mai vor allem Surfer, Kletterer und Wanderer die Abenteuer, die der See und die Berge boten. Umgeben von mediterranem Flair war er weit davon entfernt, diesem zu erliegen.

Dafür sorgten schon die Dinge, die vor ihm auf dem Tisch lagen. Zwei Fotografien und eine Postkarte. Sie zeigte die Nordhälfte des Sees. Oben Riva und Torbole, im Westen die Dörfer, die zusammen Tremosine bildeten, Tignale und Limone sul Garda, auf der anderen Seite Malcesine. Und dahinter Täler, Berge und Schluchten. In eines dieser Täler, das vom See nach Westen führte, um sich an den Hängen des Monte Carone zu brechen, hatte eine ungeschickte Hand mit einem Kugelschreiber ein Kreuz gesetzt.

Es war dieses Kreuz, das ihn nach Limone geführt hatte. Das Kreuz, die beiden Fotografien und das Schriftzeichen auf der Rückseite. Er steckte alles wieder in das Kuvert und blinzelte in die Sonne. Vom Nebentisch beobachtete ihn eine Frau.

Claudia? Nein!

Das Gesicht seiner Lebensgefährtin verfolgte ihn bis nach Italien. Falsch. Seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Warum hatte er nicht um sie gekämpft? Hatte es einen Augenblick gegeben, da er die Chance gehabt hätte, sie zurückzuhalten? Wenn ja, warum hatte er ihn verpasst?

Weil ich nicht damit gerechnet habe, sagte er sich. Ein kläglicher Versuch einer Rechtfertigung. Dabei hatte es Anzeichen gegeben. Er hatte sie nicht erkannt. Erst, als der andere gekommen war.

Zu spät.

Moritz sah sich um. Die Frau am Nebentisch war alleine. Und attraktiv. Entspannt las sie in einem Reiseführer. Eine Touristin also.

Sie spürte seinen Blick, sah kurz zu ihm herüber und wandte sich ohne eine Gefühlsregung wieder ihrer Lektüre zu.

Natürlich! Was gab es schon zu sehen? Einen Mann, Anfang der Vierziger, nicht sonderlich groß, ein in langen Wanderungen über die Berge und regelmäßigen Besuchen eines Fitnessstudios sportlich, aber nicht athletisch trainierter Körper. Ein markantes Kinn und blaue Augen in einem glatt rasierten Gesicht, kurz geschnittenes hellbraunes Haar, soweit noch vorhanden. Mit einem Wort: Durchschnitt. Nichts, wonach sich eine Frau umdrehte oder wovon sie des Nachts träumte.

Moritz lächelte fatalistisch, dann wandten sich seine Gedanken wieder dem Grund seines Kommens zu.

Wozu war er Polizist? Da konnte man doch sicher auf die Unterstützung der italienischen Kollegen hoffen? Wo doch Limone mit einer eigenen Kommandostation der Carabinieri aufwarten konnte, die noch dazu keine zehn Minuten Fußmarsch von seinem Domizil entfernt lag. Er legte zwanzig Euro auf den Tisch und machte sich auf den Weg, nicht ohne noch einmal einen Blick auf die Schönheit am Nebentisch zu werfen.

Das Polizeigebäude an der Via Tamas glich einem Ferienhaus, dessen Lage über dem See seinen Neid verdiente. Ein dunkelblauer Geländewagen mit der Aufschrift Carabinieri verriet, dass jemand zu Hause war. Daneben parkte ein schwarzer Audi TT mit dem Kennzeichen der Stadt, zu der alle Wege führten. Drinnen erwartete ihn der obligatorische Besuchertresen und dahinter eine sehr junge Kollegin in blauer Uniform.

Moritz setzte ein gewinnendes Lächeln auf. »Buona giornata.«

Für sein eigentliches Anliegen bemühte er wieder seine Muttersprache, die auch der Angesprochenen nicht fremd war.

»Ein Dorf? Ein paar Häuser vielleicht. Gerade genug, um einen Namen zu verdienen: Moriah«, sagte sie mit gespieltem Bedauern, aber nahezu akzentfrei. Sie tat, als würde sie die Postkarte, die er ihr unter die Nase hielt, studieren. »Die Gegend hier ist die schönste der Welt. Aber wenn Sie mich fragen, ob es sich lohnt, dort hinaufzufahren und ich Ihnen ehrlich antworten soll.« Sie legte ihren hübschen Kopf schräg und zuckte mit den Schultern. »Nun ja. Ich weiß ja nicht, was Sie so interessiert.«

Sie sah ihn ungeduldig an. Es war ihr erstes Dienstjahr am Gardasee. Ein Jahr, das ihr so manche Erfahrung mit Touristen wie diesem beschert hatte. Hinter ihr öffnete sich eine Tür und machte den Weg frei für eine laute Frauenstimme. Moritz verstand kein Wort. Italienisch, dachte er verzweifelt.

♦ ● ♦

Angelinas Gemütszustand schwankte zwischen verärgert und fassungslos. Schon am Stadtrand Roms hatte sie ein Unfall auf der Autostrada in einen Stau gezwungen. Ein Vorbote weiterer Hindernisse, die dafür gesorgt hatten, dass sie Limone erst am späten Nachmittag erreicht hatte. Vielleicht war das der Grund für das mürrische Gesicht, das ihr jetzt gegenübersaß.

Sie waren um 13 Uhr verabredet gewesen. Auch wenn das Volk südlich der Alpen Termine für gewöhnlich eher als Empfehlungen ansah, trugen die Stunden, die Mauro Rossi auf sie gewartet hatte, nicht zur Besserung seiner Laune bei.

Verständlich, dachte sie. Was sie aber nicht akzeptieren konnte, war die offen zur Schau gestellte Abneigung, sie bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Sie wusste nicht, wie sie mit dieser neuen Erfahrung umgehen sollte. Der Chef der Comando Stazione Limone sul Garda saß in seinem Stuhl, die Hände vor dem Bauch gefaltet, die Beine übergeschlagen, und musterte sie unverhohlen.

»Sehen Sie, Signora Commissaria. Es ist doch so: Sie haben einen Mordfall in unserer schönen Hauptstadt. Da liegt es doch nahe, dass Sie den Täter auch dort suchen, finden Sie nicht? Nur, weil das Opfer früher hier gelebt hat, kommen Sie zu uns? Wie lange ist es her, sagten Sie, dass Maria Mancini Limone verlassen hat? Dreißig Jahre? Eine lange Zeit.«

Angelina kämpfte mit ihrem Temperament. Sie konzentrierte sich auf den Gesang eines Vogels, der draußen vor dem offenen Fenster die Sonne verabschiedete. Obwohl der Tag noch einige Stunden parat hielt, machte sie sich auf, langsam hinter den Bergen im Westen unterzutauchen.

Angelina rang sich ein Lächeln ab. »Sie haben selbstverständlich recht, Capitano. Aber als erfahrener Polizist wissen Sie auch, dass es unumgänglich ist, in einem Mordfall das Leben des Opfers zu durchleuchten. Reine Routine. Das kann sehr schnell gehen, Ihre Hilfe vorausgesetzt. Und schon sind Sie mich wieder los.«

Ihre aufgesetzte Freundlichkeit schaffte es nicht, den Panzer, der sein Gesicht bedeckte, zu durchdringen. »Also gut. Wobei es mich doch stark verwundert, dass für diese Routine eine Sonderermittlerin der Polizia Criminale, die noch dazu die Ehefrau eines leitenden Oberstaatsanwalts ist, das halbe Land durchquert.«

Jetzt hatte Angelina aber genug. War es die Erkenntnis, dass er sich über sie informiert hatte oder die Andeutung, sie habe ihre berufliche Karriere auf dem Posten ihres Mannes aufgebaut? Der vermutlich genau in diesem Augenblick ihre Abwesenheit von Rom dazu nutzte, sie mit irgendeiner blutjungen Jurapraktikantin zu hintergehen. Ein Gedanke, der die Glut in ihr zum Feuer schürte.

Jetzt verhieß ihr Lächeln Gefahr. »Capitano Rossi!« Sie betonte jedes Wort. Auch sie hatte sich informiert. »Sie sind seit 35 Jahren Polizist in Limone. Eine bedeutende Aufgabe. Ich bin mir sicher, Sie kannten Maria Mancini persönlich. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihr Wissen mit mir teilen würden, auch wenn alles in Ihnen sich dagegen sträubt. Warum sollen Sie sich herumkommandieren lassen? Noch dazu von einer Frau aus dem fernen Rom?«

Als er nicht reagierte, hielt es sie nicht mehr auf ihrem Stuhl. »Glauben Sie mir, nichts liegt mir ferner. Alles, was ich will, ist, dass Sie mir sagen, was Sie über Maria wissen. Und mir alle Unterlagen aushändigen, die Sie über sie haben. Sollten Sie mir etwas verheimlichen und ich finde es heraus, wird der Oberstaatsanwalt in Rom seinen Freund Giuseppe Rizzo in Mailand anrufen. Der Generalmajor des Regionalkommandos wird sicher mit Interesse verfolgen, dass die Zusammenarbeit der italienischen Sicherheitskräfte nicht so funktioniert, wie er das den Medien gegenüber gerne darstellt.«

Angelina hasste es, das zu tun. Aber Rossi war ein harter Brocken und auf einen solchen gehörte ein harter Keil.

Sein überhebliches Lächeln gefror zu Eis. »Also gut«, quetschte er mühsam hervor. »Wenn Sie meinen. Was genau wollen Sie wissen?« Mauro Rossi knickte ein.

»Wo in Limone hat Maria gewohnt?« Sie musste ihre Fragen präzise formulieren. Er würde seine Antworten genau auf ihre Worte beschränken.

»Oben in Moriah.«

»Moriah?«

»Moriah ist ein Hochtal in den Bergen über Limone. Eine Ansammlung von einem Dutzend Häusern und Höfen.«

»Und wie finde ich dorthin?«

»Via Molino. Wenn Sie das sich und Ihrem Sportwagen zutrauen.«

Sie wartete vergeblich auf eine Erklärung. Mauro Rossi hatte sich entschieden. Er würde ihr helfen, soweit es sich nicht vermeiden ließ. Aber auch kein Wort mehr.

»Hat Maria noch Verwandte hier?«

»Nicht, dass ich wüsste. Fragen Sie Enzo Borelli. Wäre Moriah eine Gemeinde, er wäre der Bürgermeister.«

Sie nickte verstehend. »Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Maria im Alter von fast 50 Jahren Limone verlassen hat?«

»Soweit ich weiß, soll es öfter vorkommen, dass jemand umzieht. Oder gibt es das in Rom nicht? Nein, ich weiß es nicht.« Er richtete sich im Stuhl auf, ging zur Tür und hielt sie auf. Das Gespräch war beendet.

»Dann war‘s das fürs Erste. Ich fürchte, ich muss Sie nochmal belästigen. Vielleicht finde ich das Motiv für den Mord an Maria ja doch hier.« Eine unnötige und gefährliche Bemerkung, das wusste sie. Wieder einmal war der Vulkan in ihr ausgebrochen. Nur eine kleine Eruption, aber ärgerlich war sie schon. Unprofessionell, dachte sie. Angelina verließ sein Büro im Bewusstsein, sich einen Feind geschaffen zu haben.

Im Vorraum lehnte ein Mann am Tresen.

»Dann muss ich mich wohl selbst in Moriah umsehen«, sagte er und wandte sich zum Gehen.

Ein Deutscher, dachte sie. Nicht zum ersten Mal zahlten sich die drei Jahre Auslandsstudium an der Johannes-Kepler-Universität in Linz aus. Zwar hatte sie ihr Medizinstudium zugunsten der Verbrechensbekämpfung abgebrochen. Geblieben waren brauchbare Kenntnisse des menschlichen Körpers und der deutschen Sprache.

Ohne ihn weiter zu beachten, verließ sie die Inspektion. Massimo hatte ein Zimmer im Hotel Europa für sie reserviert. Ihr Körper verlangte nach einer heißen Dusche und einem Abendessen. Von den Bergen über Limone krochen die ersten Schatten der Nacht über den See.

♦ ● ♦

Mauro Rossi erfasste die Situation mit einem Blick. Eben noch hätte es diese Commissaria beinahe geschafft, ihm das Geheimnis der Vergangenheit zu entreißen. Und jetzt hörte er von einem Touristen den Namen, der in unruhigen Nächten Schauplatz seiner Träume war.

Mauro zauberte ein Lächeln auf das Relief seines Gesichts. Noch bevor der Deutsche seine Station verlassen konnte, hielt er ihn mit einer Frage zurück: »Sie wollen nach Moriah hinauf?«

Der Fremde wandte sich ihm überrascht zu. »Nun ja, eigentlich will ich nur dort hin.« Auf dem Tresen lag eine Postkarte, auf die er deutete. »Hier, wo das Kreuz ist.«

Mauros Gedanken überschlugen sich. Ein Zufall? »Darf ich Sie fragen, was Sie dort wollen? Die Straße da hinauf ist alles andere als komfortabel. Ich würde sogar sagen, sie ist nur etwas für geübte Autofahrer.«

»Ein Freund hat mir die Strecke empfohlen. Er meinte, sie wäre nicht so überlaufen.«

Mauro tippte mit dem Finger auf die Karte. »Na, überlaufen ist die Strecke wirklich nicht. Da hat Ihr Freund schon recht. Aber ob es sich lohnt, sich da hinauf zu quälen? Dort oben gibt es nichts Sehenswertes.« Er lächelte den Urlauber an. »Ich würde Ihnen die Forra hinauf nach Pieve empfehlen. Manche sagen, es sei die schönste Straße der Welt.«

»Steht schon auf meinem Plan«, entgegnete der Fremde. »Aber erst einmal fange ich mit der hier an.« Wieder deutete er auf die Karte. »Sonst ist mein Freund sauer auf mich. Ich habe ihm versprochen, seinem Tipp zu folgen.«

»Na gut, wenn Sie unbedingt meinen.« Mauro erklärte ihm den Weg mit einer Miene, als habe er in eine grüne Zitrone gebissen.

»Grazie mille«, meinte der Mann, packte seine Karte und machte sich von dannen.

»Immer wieder peinlich, wenn sie es versuchen«, meinte Giulia kopfschüttelnd. Mauro schlug ihr kameradschaftlich auf die Schulter, bevor er in sein Büro zurückging und die Tür hinter sich schloss. Sein Schreibtisch stand vor der rückwärtigen Wand. Daran hingen in Rahmen gespannte Augenblicke seines Lebens. Der junge Carabiniere bei seiner Vereidigung auf die Verfassung seines Landes. Zusammen mit Freunden beim Fußballspiel und mit den Mädchen beim Schwimmen im See. Mit stolz geschwellter Brust dem Major die Hand schüttelnd, anlässlich seiner Ernennung zum Stationschef. Die Männer und Frauen seiner Truppe vor einem Zitrusbaum im Garten der Station. Eine Aufnahme ihrer Vorgänger. Sechs Carabinieri, die ihre Uniform in dem Bewusstsein getragen hatten, ihrem Land und den Menschen gleichermaßen zu dienen. Sie waren die Ersten gewesen nach Mussolinis Faschisten und den Amerikanern. Einer von ihnen war Gianfranco Rossi. Sein Vater.

Mauro hatte gehofft, die Erinnerung an ihn würde in diesem Foto eingesperrt bleiben. Jetzt aber war die Commissaria gekommen und hatte sie daraus befreit.

Sie wird nicht eher ruhen, bis sie weiß, was mit Maria geschehen ist, dachte er. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und öffnete einen der Schübe. Er schob seine Beretta zur Seite. Ganz hinten, dort, wo niemand nachsehen würde, lag ein Foto. Er hatte es nicht mehr hervorgeholt, seit jenen Tagen. Warum hatte er es nicht verbrannt? Hatte er schon damals geahnt, dass dieser Tag kommen würde?

Lange betrachtete er das Bild. Eine Gruppe Menschen. Hin drapiert für den Fotografen. Männer, Frauen und Kinder. Nicht ein Lächeln war auf diesem Bild zu sehen. Über den Menschen drohten schwarze Wolken. Ihre Füße standen auf hartem Stein. Er schob das Foto in den Schub zurück.

Commissaria Angelina Conti! Wenn er Glück hatte, würde sich die Sache von selbst erledigen.

Und der Fremde? Der Tourist? Was wollte er in Moriah? Er war ein miserabler Lügner, wer auch immer er war. Die Geschichte mit dem Tipp des Freundes war so schlecht, dass sie sogar Giulia hätte entlarven müssen. Ihre Jugend entschuldigte sie.

Der Anfall kam unvorbereitet, wie ein Blitz. Den Schrei, der auf seinen Lippen lag, unterdrückend, krümmte er sich nach vorn. Er legte den Kopf auf den Tisch und begann zu zählen. Bei 23 wich der Schmerz langsam einer lähmenden Benommenheit.

Drei mehr, dachte er. Drei Sekunden länger als beim letzten Mal. Drei Sekunden näher am Tod.

Hoffentlich hat niemand etwas bemerkt, war der erste Gedanke, der dem Inferno in seinem Kopf folgte. Der Augenblick der Schwäche verging, ohne dass Davide, Giorgio oder Diego sein Büro betraten. Oder noch schlimmer, Giulia.

Nicht erst die Diagnose der Ärzte hatte sein Schicksal besiegelt. Mauro wusste es, seit der Druck in seinem Kopf zu pochenden Schmerzen und schließlich diesen Attacken übergegangen war. Er wusste nicht, wie lange ihm noch bleiben würde. Manchmal raubte ihm der Tumor Stunden des Bewusstseins. Es war diese Ungewissheit, die seine Nächte schlaflos und seine Träume entsetzlich machte. Was geschah, wenn er in die Dunkelheit fiel? Was tat er während der Stunden, die hinter einem Vorhang aus Vergessen verborgen lagen?

Rom, Villa Tevere

16.45 Uhr

»Was wissen wir über diese Conti?«

Die Worte des Mannes reichten nicht weiter als bis zu seinem Mitbruder, der neben ihm stand. Es war der Raum, der seiner Stimme Einhalt gebot. Der glänzende Marmorboden, die holzgetäfelten Wände, die auf Säulen schwebende Decke. Das alles im letzten Licht des Tages, dem das gelbe Glas der Fenster jede Schärfe nahm. Die Kirche erinnerte von jeher die Männer und Frauen des Ordens an die Größe Gottes und die Nichtigkeit ihres Daseins.

Als Numerarier der ersten Gruppe widmeten die beiden Männer ihrer Aufgabe ihr Leben. Sie kannten sich seit jungen Jahren. Das Studium an der Päpstlichen Universität della Santa Croce hatte sie zusammengeführt. Schon bald hatten sie die Seelenverwandtschaft des jeweils anderen gespürt. Seit jenen Tagen sahen sie ihr Lebenswerk in der Christianisierung der Gesellschaft. Für dieses waren sie bereit, alles zu tun. Wirklich alles.

»Jung, attraktiv, ehrgeizig. Hat über ihren Mann gute Beziehungen zu Kreisen in der Justiz. Abgebrochenes Medizinstudium. Dann zur Polizei gewechselt. Spitzenexamen an der Akademie. In Rekordzeit zur ermittelnden Commissaria befördert. Unser Mann hält sie für die ideale Besetzung für diese Aufgabe.«

»Es ist ja auch sein Plan. Ein gefährlicher, wie wir wissen.«

»Ja, ein gefährlicher. Dem wir zugestimmt haben, vergiss das nicht. Das Recht der Jugend.« Er bemühte sich um ein Lächeln. »Die Zeiten ändern sich. Auch für uns. Die Welt ist eine andere geworden. Außerdem ist der Gedanke, die Polizei für uns arbeiten zu lassen, mehr als verlockend.«

»Falls diese Conti das ist, was unser Bruder von ihr hält, und sie die Häretiker ausschaltet.«

Die beiden Männer gingen langsam weiter. Nur einem aufmerksamen Beobachter wäre aufgefallen, dass beide ein Bein nachzogen. Ein Blick in ihre Gesichter hätte hinter der Skepsis des einen und der erwartungsvollen Zuversicht des anderen vor allem Schmerz entdeckt.

»Es genügt nicht, ihren Propheten zu beseitigen. Was wir brauchen, sind die Namen und die Aufenthaltsorte seiner Jünger.«

»Falls der Plan unseres Bruders aufgeht, werden wir sie bald in Händen halten. Und mit ihnen das Schwert, um dieser Gefahr für den Glauben einen Kopf abzuschlagen.«

»Einen von vielen.«

»Jeder an seinem Platz.«

»Es ist müßig, über Sinn und Unsinn dieses Planes zu grübeln. Der Anfang ist gemacht. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf.«

Schweigend verließen sie Santa Maria della Pace. Draußen empfing sie das pralle Leben der Ewigen Stadt. Aus dem Gebäude gegenüber eilten die Mitarbeiter der BNP Paribas ihrem Feierabend entgegen. Die beiden Männer beobachteten eine Weile das Treiben auf der Straße.

»Denkst du, wir werden langsam entbehrlich? Ist es für uns an der Zeit, Platz für die Jüngeren zu machen?« Der Gefragte legte dem anderen die Hand auf die Schulter.

»Männer wie wir werden nie entbehrlich. Nicht, solange wir ihm dienen können.«

Die beiden schlugen das Kreuzzeichen vor ihrer Stirn und ihrer Brust und gingen zurück in das Hauptquartier der Prälatur vom Heiligen Kreuz und Opus Dei.

Moriah

16.50 Uhr

Schlechte Straße hin oder her. Das Kreuz auf der Postkarte, die sein Freund gefunden und ihm gegeben hatte, war der einzige Hinweis, dem Moritz heute noch nachgehen konnte.

Wie eine grüne Zunge erstreckte sich die Stadt entlang der Via Molino zwischen dem Massiv des Monte Bestone im Süden und dem Gipfel des Cima di Mughera nach Westen. Unmittelbar nach den letzten Häusern überquerte eine Brücke das Bett eines Baches. Und schon bestätigte der Zustand der Straße Capitano Rossis Warnung. Moritz wollte seinem BMW kein Leid zufügen. Ein guter Vorsatz, nur schwierig in der Umsetzung. Zahllose Schlaglöcher, denen er kaum entkommen konnte, wollte er nicht auf einer Seite den Fels touchieren oder auf der anderen in die tiefer werdende Schlucht stürzen, forderten seine ganze Aufmerksamkeit. Einige wenige in die Steilwand gesprengte Ausweichstellen ermöglichten einen Gegenverkehr, auf den Moritz gerne verzichten konnte. Es kam noch schlimmer. Ein Tunnel! Verdammt! Die Erbauer dieser dunklen Röhre durch den Berg schienen diese als Trichter angelegt zu haben. Vermutlich, um neugierige Kommissare aus Bayern darin zu fangen, wie die Maus in der Falle. Unsicher blieb er stehen. Das Licht der Scheinwerfer entriss der Dunkelheit zwei Reihen Betonplatten, die sich in der Dunkelheit verloren. Ganz hinten vermeinte er Licht zu erkennen. Der Tunnel war nicht nur eng, sondern auch lang. Also los!

Langsam durchquerte er den Berg. Das beklemmende Gefühl, das sein Herz packte, wuchs mit jedem Meter, den er weiterfuhr. Wieder im Tageslicht angekommen, ließ er es in der dunklen Röhre hinter sich zurück. Na bravo! Es hatte angefangen zu regnen. Sollte er wirklich weiterfahren? Hinter der nächsten Kurve wurde seine Frage beantwortet.

Das Ende der Straße kam so abrupt, dass er es beinahe übersehen hätte. Moritz stellte den Motor ab. Trotz des Regens stieg er aus. Um einen kleinen Platz gruppierten sich ein Dutzend Häuser. Zu seiner Rechten in den Fels einer dahinter aufragenden Steilwand gekrallt, links an die sanft aufsteigenden Hänge eines Berges geklebt, wirkten die Bauten aus rohem Stein im Licht der rasch einbrechenden Dämmerung wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Hier zu wohnen musste Einsamkeit, ja Gefangenschaft bedeuten.

Ob Tolkien das hier vor Augen gehabt hat, als er sein Zwergenreich schuf? Unsinn! Der Schöpfer von Mittelerde hatte den Anblick, der sich Moritz an diesem Abend bot, nie gesehen. Außerdem befand sich sein Moria unter dem Nebelgebirge und nicht oben auf den Bergen. Wenngleich sich die Agonie der Höhlen und Tunnel kaum von der dieses Dorfes unterschied.

Moritz drehte sich um sich selbst, suchte nach einem Hinweis auf Leben. Obwohl die Häuser weit oben über dem See lagen, zwängten sie die kargen Felsen der Berge ringsum in eine Welt aus Schatten und Dunkelheit. Keines der Fenster verbarg Licht. Gleich dunklen Augen starrten sie ihn an.

Der Regen ließ etwas nach und wich grauen Nebelschleiern, die sich aus den Grasflächen im Süden erhoben. Noch weiter oben, hinter den Häusern, vermeinte er einen Turm zu erkennen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, ging er los. Zwischen zwei Gartenmauern aus Stein führte ihn eine ebenso roh gehauene Treppe aus dem Ort hinaus. Je näher er kam, desto mehr erkannte er die Kirche. Kühn auf einen Felsvorsprung gemauert, wachte sie über Häuser und Menschen unter ihr.

Ohne große Hoffnung drückte er an die Tür, die sich zu seiner Überraschung öffnete. Er wischte den Regen aus seinem Gesicht und trat hinein. Drinnen war kaum etwas zu erkennen. Das letzte Licht des Tages mühte sich durch schmucklose Fenster ins Innere. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit.

Die Kargheit der Kirche passte zum Rest des Dorfes. Ein schlichter Hochaltar. Daran das einzige Heiligenbild. Davor ein Tisch. Natürlich aus rohem Stein gehauen, wie die ganze Welt hier aus Stein zu bestehen schien. Einige Kerzenhalter an den Wänden.

Nachdenklich verließ er den Bau wieder. Über ihm zogen dunkle Wolken über das Hochtal hinweg. Es wurde höchste Zeit, zum Auto zurückzukehren. Stufe um Stufe ertastend, arbeitete er sich zurück. Noch immer deutete nichts darauf hin, dass hier Menschen lebten. Wäre da nicht das Gefühl gewesen, beobachtet zu werden. An seinem Auto angekommen, zitterte er den Schlüssel ins Schloss und riss die Tür auf.

Was soll das, schalt er sich selbst. Sei kein Narr, Moritz!

Der Panikanfall ging so schnell, wie er gekommen war. Mit geschlossenen Augen umklammerte er das Lenkrad.

Das vertraute Gefühl des Lenkrads in den Händen dämpfte das Schwingen seiner Nerven. Langsam wendete er den Wagen und fuhr wieder auf den Tunnel zu. Diesmal ohne zu zögern durchfuhr er die Röhre im Berg. Als er die Brücke über den Bach und damit Limone wieder erreichte, hatte die Nacht den Tag endgültig vertrieben. Obwohl es auch hier unten regnete, war die Welt eine andere. Im Licht der Straßenlaternen sah er Zitronenbäume und Orangenblüten, Krokusse und Narzissen. Durch die Straßen flanierten junge Paare eng umschlungen im Schutz ihrer Regenschirme. Licht flutete aus Lokalen und Restaurants auf die Straße.

Was für ein Unterschied, dachte er. Dort oben eine Agonie aus Stein und Fels, aus Trostlosigkeit und Schatten. Und hier unten eine Orgie des Lebens. Moritz parkte seinen Wagen und ging in sein Hotel.

Wer wohnt freiwillig dort oben, dachte er. Vielleicht auch nicht ganz so freiwillig?

Limone sul Garda, Hotel Europa

17.40 Uhr

Der Amarone sprach für die exquisite Getränkekarte des Europa. Vor ihr lagen die Akten, die sie der Gemeindeverwaltung Limones abgerungen hatte. Es hatte einiger Überzeugungsarbeit bedurft, bis die Mitarbeiterin der Kommune bereit gewesen war, die Unterlagen herauszugeben. Die Frau Commissaria könne diese ja doch auch hier im Rathaus einsehen.

Ja, aber nur, wenn dieses bis Mitternacht offen habe. Schließlich gedachte sie nicht, jetzt schon Feierabend zu machen, wie die Mitarbeiter der Gemeindezentrale. Letztendlich hatte man ihr gegen ihre Unterschrift und das Ehrenversprechen, die Ordner vollzählig wieder zurückzubringen, diese ausgehändigt.

Angelina lehnte sich zurück und sah sich um. Das monotone Prasseln des Regens an die Fensterscheiben beruhigte ihre Nerven. Der Mann an der Bar beobachtete sie ungeniert. Ungewollt zwängte sich Riccardo in ihr Bewusstsein. Der Tag, als sie sich kennengelernt hatten. Es war an der Akademie gewesen. Der studierte Jurist hatte dort den Nachwuchs der Kriminalpolizei unterrichtet. Sie hatte sich in den großen, schlanken Mann mit den dunklen Locken verliebt, kaum dass dieser den Vorlesungsraum betreten hatte. Und da sie für gewöhnlich bekam, was sie wollte, war ein Jahr später aus Angelina Berini eine Conti geworden. Nur, um bald feststellen zu müssen, dass sie nicht die Einzige war, die dem Charme des blendend aussehenden Oberstaatsanwalts erlag. Er war das Licht, das die Motten anzog. Und dabei auch ihre Liebe verbrannt hatte.

Unauffällig beobachtete sie den Mann an der Bar. Etwas älter als sie, gut - nein sehr gut - aussehend, und ganz offensichtlich dem Gedanken an eine gemeinsame Nacht zugetan.

Er unterstrich seine Avancen mit einem Lächeln. Sie hob das Glas Rotwein, nippte daran und schüttelte kaum merklich den Kopf. Er lächelte noch einmal und wandte sich wieder dem Barkeeper zu.

Angelina konnte ein leises Bedauern nicht leugnen, bevor sie sich wieder der Lebensgeschichte der Bewohner Moriahs widmete.

Donnerstag, 02.05.2019 Limone sul Garda

06.10 Uhr

Die ersten Sonnenstrahlen tasteten sich über dem Monte Baldo an das Wasser heran. Befreit von Booten und Schiffen träumte der See den kommenden Stunden entgegen.

Moritz machte sich auf den Weg in die Via IV Novembre. Dort hatte er die Qual der Wahl zwischen zwei Verleihläden, die ihm boten, was er an diesem Tag zu tun gedachte. Ohne weiter zu überlegen, betrat er den ersten. Fünfzehn Minuten später saß er auf einem Mountainbike der Spitzenklasse. Helm, Schuhe und die passende Funktionskleidung entstammten seinem eigenen Fundus. Erwartungsvoll schwang er sich auf das Rad und rollte los. Mit der Via Molino endete auch die Stadt an der Brücke, die er gestern Abend überquert hatte. Zwischen dem Massiv des Monte Bestone im Süden und dem Gipfel des Cima di Mughera folgte die Straße einem Bach, der weit oben in den Bergen geboren wurde.

Nach wenigen Minuten machte sich der Berg bemerkbar. Der Weg wurde steiler, ohne seine Atem- und Herzfrequenz erkennbar in die Höhe zu treiben. Die zahllosen Stunden, in denen er die Berge des Bayerischen Waldes auf dem Rad erkundet hatte, machten sich bezahlt.

Heute, im Licht der morgendlichen Sonne, die sich drüben über dem Massiv des Monte Baldo erhob, war die Welt eine andere. Gebettet zwischen kahlem Fels und schäumendem Wasser säumten dichte Bäume die Straße. Diese fraß sich in einen Hang zur Linken, während auf der rechten Seite der Schlucht eine fast senkrechte Wand dem Blick Einhalt gebot. Die Bäume wurden zum Wald, der die Flanke des Berges bedeckte.

Endlich erreichte er den Tunnel, der ihm gestern alles abverlangt hatte. Die Herausforderung von Dunkelheit und Kühle war eine geringere im Angesicht der Sonne.

Als ihn der Berg wieder ausspuckte, blieb er erstaunt stehen. Was die Nacht seinen Augen verwehrt hatte, präsentierte sich nun als wilde Faszination, schön und doch vergänglich. Schon bald würde sich die Sonne auf ihren Weg nach Süden machen. Dann würde das Massiv des Monte Carone die Welt hier droben in seinen Schatten zwingen. Noch aber war das Hochtal in morgendliches Licht getaucht.

Langsam fuhr er die Straße entlang. Waren die Häuser wirklich so schäbig, wie es die Erinnerung suggerieren wollte? Glichen sie nicht einem der Prospekte, die genau diese Dörfer als ursprünglich und traditionell priesen? Mit ihren Mauern aus behauenem Stein, den Fensterläden und den Gärten? Den Brunnen neben den Häusern und Menschen, so hart wie der Fels, auf dem sie ihr Leben aufgebaut hatten?

Nicht ganz, dachte Moritz. Die in Sonnenschein getauchte Idylle währte nur wenige Stunden. Das Leben in diesem Hochtal war ein Leben im Schatten.

Er lehnte das Rad an eine der Mauern und sah sich um. Die Häuser waren die gleichen geblieben.

So wie die Kirche, die er nochmal besuchen wollte. Das Tageslicht könnte ihm offenbaren, was ihm die Nacht verborgen hatte. Nach wenigen Stufen kam ihm eine alte Frau entgegen.

»Buongiorno«, bemühte er sich um Höflichkeit. Sie musterte kurz seine bunte Erscheinung, schüttelte kaum merklich den Kopf und ging weiter, ohne ihm große Beachtung zu schenken.

Er wandte sich um. Von hier oben gesehen, erfreute sich das Dorf eines unwirklichen Charmes. Zwar duckten sich die Häuser an der Nordseite ängstlich an die Steilflanke dahinter, aber dort, wo er stand, zog sich eine grüne Wiese bis weit hinauf. Ein ausgetretener Pfad führte dorthin.

Moritz war sich der Augen hinter den Fenstern bewusst. Mit einem Kribbeln im Nacken machte er sich daran, hinauf auf den Berg zu steigen. Der Weg war nicht zu übersehen. Erst in das Gras einer Weide getreten, dann durch Geröll und Gestein führte er ihn bis auf den Gipfel.

Für einen Augenblick vergaß er den Grund seines Aufstiegs. Während sich im Süden die Gardaseeberge wie eine Perlenkette am Ufer des namensgebenden Sees entlangzogen, kratzten weit im Westen und im Norden schneebedeckte Gipfel wie blinkende Messerspitzen am Himmel. Im Osten folgte der Blick entlang der Schlucht, die er durchfahren hatte, hinab zum blauen Auge des Sees, auf dem zahllose weiße Tupfer rasch hin und her glitten. Der morgendliche Vento lockte die Segler, den Nordwind für eine erste Ausfahrt zu nutzen.

Der Augenblick zog vorüber. Moritz sah sich noch einmal um, stieg dann hinab zur Kirche und betrat sie zum zweiten Mal. Es dauerte keine Minute, bis er es bemerkte. Etwas fehlte.

Wo ist das Kreuz, das den Ort zu einem heiligen macht?, dachte er. Links des Hochaltars waren zwei Metallplatten in die Wand eingelassen. Feine silberne Linien zeichneten fremdländische Buchstaben, die an orientalische Schriftzeichen erinnerten. Er ging weiter. Auch rechts zwei der Schriftplatten. Ansonsten nackte Wände. Keine Mosaike, kein Kreuzweg, keine Deckenmalereien. Also widmete er sich den vier Schriftplatten. Lateinisch, erkannte er. Die Sprache, die seinem Abitur beinahe im Wege gestanden hätte. Der für ihn unverständliche Text umrahmte jeweils einen Kreis. Und dieser wiederum Zeichen, die er nicht kannte. Bis auf eines. Sein Herz setzte für einen Schlag aus. Ohne weiter zu überlegen, zückte er sein Handy und schoss eine Reihe von Fotos. Dann musterte er den Hochaltar. Das Bild einer Frau war sein einziger Schmuck. Sie trug das Modell einer Kirche in der Hand. Der Altar führte bis zur Decke und stand mit der Rückseite an der Wand. Moritz ging um ihn herum. Zwei Türen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Eine in der Wand, aus Holz, schlicht und funktionell. Moritz vermutete dahinter die Sakristei der Kirche. Die andere aber war aus geschmiedeten Eisenstäben und bewachte einen dunklen Durchgang. Der Schein der Taschenlampe seines Handys enthüllte Treppen, die in die Tiefe führten.

Nachdenklich verließ er die Kirche wieder. Draußen stolperte er beinahe über einige Steinhügel, die sich den Hang hinaufzogen. Gräber, erkannte er. Aber was für Gräber? Keine Kreuze, keine Grabsteine. Oben, da, wo der Kopf des Toten ruhte, lag jeweils ein flacher Stein. In groben Buchstaben eingravierte Namen.

Nur Namen. Keine Datumsangaben umrahmten die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod.

Mehr Fragen als Antworten, dachte er auf dem Weg zurück ins Dorf. Sein Rad stand noch dort, wo er es verlassen hatte. Über den Dorfplatz, sofern man das Ende der Straße so nennen konnte, gingen zwei Frauen. Sie sahen kurz zu ihm herüber. Aus einem der Gärten drang das Schlagen einer Axt, die Holz spaltete. Vor einem der Häuser plätscherte Wasser aus einem aus Holz geschlagenen Rohr in einen Steinbrunnen. Daneben luden eine Bank und ein roh behauener Tisch zum Verweilen ein. Ein Postkartenidyll, vervollständigt durch den Mann, der auf der Bank saß und in einer Zeitung blätterte. Auch im Sitzen wirkte er groß und stämmig. Wuscheliges, graues Haar und ein Vollbart in der gleichen Farbe umrahmten ein wettergegerbtes Gesicht, aus dem zwei dunkle Augen wie Kohlen hervorstachen. Er sah kurz zu Moritz auf und winkte ihn zu sich. Überrascht schob er sein Rad über die Straße und nickte dem Mann mit einem Lächeln zu. »Buongiorno. Ti sei perso?«

»Tut mir leid. Ich spreche kein Italienisch«, sagte Moritz mit echtem Bedauern.

»Ah. Deutscher. Oder Österreicher?«

»Bayer!«, erwiderte Moritz.

»Ha. Ein eigenes Volk, was? Wie die Tiroler.« Ein Lachen ließ die Fältchen um seine Augen tanzen.

»Ich habe mich nur gefragt, ob Sie sich verfahren haben. Touristen sind bei uns selten zu sehen. Und wenn, dann parken sie hier nur, um hinüber über den Passo Nota zum Ledro See zu wandern.«

»Ich habe mich tatsächlich verfahren. Gestern Abend schon. Mit dem Auto.« Sinnlos, es zu verschweigen, dachte er. Sie haben mich alle gesehen. »Leider war es da schon zu dunkel. Da dachte ich, ich schaue mir das mal bei Tageslicht an.«

»Und? Was sehen Sie?«

Von der Frage überrascht, dachte er kurz nach. »Karge Schönheit«, sagte er dann. »Und Einsamkeit. Ich frage mich, was die Menschen dazu bringt, hier oben zu leben.«

»Bergbau.«

Also doch Tolkiens Moria, dachte Moritz.

Der Mann lehnte sich an die Wand seines Hauses und blinzelte in die Sonne. Seine Gedanken machten sich auf die Reise in die Vergangenheit. »Nachdem man in den nördlichen Alpen schon in der Bronzezeit Gold und Kupfer gefunden hatte, dachten einige, auch hier müsse etwas zu holen sein. Ende des 19. Jahrhunderts hat man angefangen, Stollen in den Fels zu sprengen. Ein paar Jahre ging das auch gut. Kupfer und Kobalt. Zu wenig, um rentabel zu sein. Die Bergarbeiter gingen wieder. Ein paar der Leute, die sie versorgt haben, sind geblieben. So wie ihre Nachfahren.« Wehmut klang in seiner Stimme.

»So wie Sie?«

»So wie ich. Wenngleich ich einige Jahre in Innsbruck und in Bozen gelebt habe. Aber das hier«, er unterstrich seine Worte mit einer weiten Handbewegung, »hat mich nie losgelassen.«

Moritz nickte verstehend. »Heimat!«

Nur ein Wort. Und doch genug, um das letzte Eis, sollte es in diesem erstaunlich zugänglichen Menschen noch vorhanden gewesen sein, schmelzen zu lassen. Er stand auf und kam die wenigen Stufen vor seinem Haus zu Moritz herab.

»Ja, Heimat. Das ist dort, wo die Erinnerung sich auskennt.« Ein Baum von einem Mann. »Ich bin Enzo. Sie wohnen unten in Limone?«

Moritz schüttelte die ihm angebotene Hand und nickte. »Moritz. Leider nur eine Woche. Ich bin hier, um mal wieder Urlaub zu machen.« Und um ein Rätsel zu lösen, fügte er lautlos hinzu.

»Sie waren oben.«

»Ja. Auf dem Berg. Herrliche Aussicht. Und bei der Kirche.«

Moritz sah sich um. »Mir scheint, das Dorf hatte schon mal mehr Einwohner.«

»Die Jungen ziehen fort und die Alten sterben weg«, meinte Enzo.

»Ja, so wie überall.« Er reichte Enzo nochmal die Hand. »Aber ich komme wieder. Ich möchte hier ein wenig umherwandern. Vielleicht können Sie mir ja dann ein paar Tipps geben?« Er deutete auf die Berggipfel, die bereits zu dieser frühen Stunde den Strahlen der Sonne den Weg zu diesem Hochtal versperrten.

Enzo nickte zustimmend, aber seine Augen verrieten Misstrauen. Moritz schwang sich auf sein Rad. Langsam rollte er zwischen den Häusern bergab. Vor einem Haus standen ein Mann und eine Frau. Mit versteinerten Mienen sahen sie ihm nach. Das Dorf blieb hinter ihm zurück. Er hatte ganz vergessen, zu fragen, wovon die Leute hier lebten. Enzo hätte es ihm sicher erklärt. Eigentlich ein ganz angenehmer Zeitgenosse, dachte Moritz.

Hinter ihm krochen die Schatten der Berge in die Schlucht und vertrieben die Schönheit der Morgenstunden. Die Welt hier hat zwei Gesichter, dachte er. Auch die Menschen? Auch Enzo?