Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

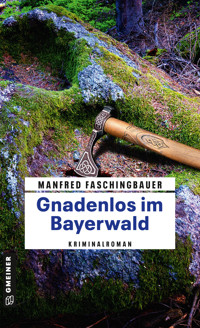

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Moritz Buchmann

- Sprache: Deutsch

Bei Deggendorf wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Auf ihrer Schulter prangt ein geheimnisvolles Symbol: ein eingebranntes Keltenherz. Gleichzeitig entdecken Wanderer im Bayerischen Wald ein menschliches Herz in einer keltischen Opferstätte. Damit beginnt für Kommissar Moritz Buchmann und seine Kollegin Melanie Güßbacher die atemlose Jagd nach dem Täter. Bald müssen sie sich fragen, ob sie ihm wirklich auf der Spur sind, oder ob er sie zu Figuren in einem Spiel gemacht hat, das sie nicht gewinnen können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manfred Faschingbauer

Gnadenlos im Bayerwald

Kriminalroman

Zum Buch

Blutspur durch den Bayerwald In Deggendorf wird die Leiche einer jungen Frau mit einem eingebrannten Keltenherz auf der Schulter gefunden. Gleichzeitig stoßen Wanderer im Bayerischen Wald auf ein menschliches Herz, aufgebahrt in einer keltischen Opferstätte. Hängen die beiden Mordfälle zusammen? Kommissar Moritz Buchmann und seine Kollegin Melanie Güßbacher begeben sich gemeinsam auf die atemlose Suche nach dem Täter. Dessen blutige Spur führt die Ermittler durch den Bayerischen Wald und in die dunkelsten Abgründe menschlicher Seelen. Mit Hilfe der Staatsanwältin Dr. Martina Richter müssen sich Moritz und Melanie ihren schlimmsten Albträumen stellen. Während sie dem Mörder näher kommen, beginnt die Grenze zwischen Gut und Böse zu verschwimmen. Moritz muss sich fragen, ob Recht und Gerechtigkeit in diesem Fall zum selben Ziel führen.

Manfred Faschingbauer, 1963 in Bad Kötzting geboren, lebt mit seiner Familie in dem kleinen Bayerwalddorf Blaibach. Die mystischen, in den Wäldern des Bayerischen Waldes versteckten keltischen Opferstätten sind die Schauplätze von Moritz Buchmanns neuem Kriminalfall, der ihn und seine Lieblingskollegin Melanie wieder in den »Woid« und zu den »Waidlern« führt. Nach »Osserblut«, »Bayerisch Kalt« und »Bayerisch Tot« ist »Gnadenlos im Bayerwald« Moritz Buchmanns vierter Fall.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Gnadenlos im Bayerwald (2023)

Bayerisch Tot (2020)

Bayerisch Kalt (2018)

Osserblut (2017)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Fotofrank / stock.adobe.com und Dja65 / shutterstock.com

ISBN 978-3-8392-7526-9

Prolog

»Wir müssen reden. Ich habe einen Mann getroffen. Einen anderen Mann. Ich liebe ihn. Es ist einfach so passiert. Ich kann nichts dagegen tun. Ja, ich liebe ihn, und er liebt mich. Ich danke dir für die gemeinsame Zeit. Es tut mir leid, aber ich werde dich verlassen.«

Das Mädchen mit dem weißen Kleid

Mein Name ist Tamara und dies ist meine Geschichte. Wie die eines jeden Menschen beginnt sie mit dem ersten Schrei, der dem ersten Atemzug folgt. Das Leben würde meiner Kehle noch viele Schreie entlocken, doch wussten das zu diesem Zeitpunkt weder Jakub Kysely, mein Vater, noch seine Frau Ivana.

Sie war es, die mich verflucht hat, noch bevor ich ihren Körper verlassen habe. Nichts, was ich ihr nachtragen kann, war ich es doch, die verkehrt in ihrem Bauch lag und damit sie und mich an den Rand des Todes brachte. Erst im letzten Moment habe ich mich für das Leben entschieden und mich in die Kopflage gedreht.

Nach drei Tagen Wehen entledigte sie sich schließlich in einem sterilen Kreißsaal in Nitra mit mir aller Qualen und Ängste.

Auch Mama war nicht nachtragend. Nachdem sie mich zum ersten Mal im Arm gehalten hatte, überschüttete sie mich in den kommenden Jahren mit all der Liebe, die nur eine Mutter geben kann. Ivana Kysely unterschied sich in dieser Beziehung nicht von all den anderen Müttern auf diesem Planeten.

Halt fand sie bei Papa, der die Hälfte seines kurzen Lebens in der Dunkelheit eines Kohlebergwerks der Ostravsko-karvinské doly verbrachte. Sein Einkommen als Schichtführer reichte für ein Haus mit Garten in einem Dorf nordöstlich von Ostrava. Es war ein altes Gebäude, umgeben von ebenso alten Apfelbäumen. Ihre Blüten verwandelten meine Welt jeden Frühling für einige Tage in ein Märchenland, wenn nicht gerade der Wind von Südwesten kam und den Staub von Nowa Huta herüberwehte. Damals habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, was es bedeutete, in der Nähe einer der schmutzigsten Städte Europas zu leben.

Dort hat Mama auch das Kleid gekauft. Es war weiß und es war teuer. Mama wollte es trotzdem. Für mich. Mama und Papa sagten, ich sähe darin aus wie ein Engel. Ich wusste nicht, was ein Engel ist, aber es musste etwas ganz Besonderes sein, denn auch die anderen Leute im Dorf sahen mich mit großen Augen an, wenn ich das Kleid trug.

Auch Maria, meine Freundin. Sie saß in der Schule neben mir und war die Einzige, die mich gernhatte. Die anderen verachteten mich und auch Maria. Nicht, dass ich mich darüber beschweren möchte. Wenn ich mich nicht täusche, hatte ich eine Kindheit, die andere als glücklich bezeichnen würden. Genau weiß ich das nicht mehr. Zu lange schon ist die Erinnerung an Glück verblasst.

Sagen wir einfach, die ersten acht Jahre meines Lebens waren gut. Zumindest so lange, bis eines Tages ein Mann des Bergwerks vor der Tür stand. Es habe einen Unfall gegeben, sagte er. Ein Teil eines Stollens sei eingestürzt und hätte Papa und drei andere Männer unter sich begraben. Kein ungewöhnliches Ereignis, das nur kurz die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit erregte.

Das folgende Jahr, mein neuntes Lebensjahr, habe ich aus meinem Gedächtnis verbannt. Nachdem Mama das Haus verkaufen musste, sind wir in eine kleine Wohnung in der Stadt gezogen. Dort bekam ich zum ersten Mal eine Vorstellung von dem, was die Leute Armut nennen. Bevor sie Papa aus dem Schacht getragen haben, hatte es Mama nicht nötig zu arbeiten. Jetzt brauchte sie Arbeit, die sie nicht fand.

Dafür einen neuen Mann. Auch Matej Pokorny arbeitete für das Bergwerk. Er fuhr nicht mit den anderen Männern in den Schacht, um diesen schwarz vor Kohle wieder zu verlassen. Matej war einer von denen, die Papa Vykořisťovatelé nannte. Ausbeuter im Anzug und mit Krawatte um den Hals.

Ich wusste nicht, was Papa damit meinte und warum er auf sie wütend war. Vermutlich, weil die Ausbeuter mehr verdienten als die Männer, die in den Stollen schufteten. Wir sind zu Matej in dessen kleines Haus am Rand von Ostrava gezogen.

Bald fuhr Mama auch wieder ein Auto und sie konnte mir ein neues weißes Kleid kaufen. Das andere, das zu klein für mich geworden war, bewahrte sie in einem Koffer unter ihrem Bett auf.

Was folgte, war ein Jahr, in dem ich Papa vermisste und Mama und Matej zu streiten begannen. Irgendwie hatte es mit mir zu tun. Mit meiner Geburt, genauer gesagt. Matej wünschte sich Kinder. Eigene Kinder. Von Mama, die er liebte. Bei Mama aber hatten die drei Tage, die sie mit mir und gegen mich gekämpft hat, etwas kaputt gemacht. Nie wieder wollte sie sich den Ängsten und Schmerzen stellen, die ich ihr bereitet hatte.

Bevor die beiden sich wegen mir trennen konnten, ist es passiert. Die Polizei sagte, Mama habe zu viel getrunken. Sie war bei einer Bekannten, um deren Geburtstag zu feiern. Mama hätte ein Taxi nehmen sollen. Aber sie fuhr mit ihrem Auto. Und schlief dabei ein. Das Rot der Ampel nahm sie nicht mehr wahr. Und ich hoffe, auch den Zug nicht, der ihr Auto in zwei Teile gerissen hat. Und Mama aus dem Leben. In meinen Erinnerungen war sie wunderschön und ich habe sie unendlich geliebt.

Aus Tamara, dem Kind, das in behüteten Verhältnissen aufgewachsen ist, wurde Tamara, die Vollwaise. Da keine Verwandten die Rolle meiner Eltern übernahmen, war es nur Matej, der mich vor dem Waisenhaus bewahren konnte. Und das tat er auch. Ich habe natürlich meinen Teil dazu beigetragen. Viermal im Jahr kam die Frau des Jugendamtes, um zu sehen und zu hören, ob es mir gut ging und ob ich bei dem Mann, der nicht mein Vater war, bleiben wollte. Ich habe ihre Fragen so eifrig bejaht, dass ich schon Angst hatte, sie würde mir nicht glauben. Dabei wollte ich wirklich bei ihm bleiben. Wohin sonst hätte ich gehen sollen? Außerdem hat er mich anständig behandelt. Soweit ich damals schon fähig war zu beurteilen, was anständig ist. Vielleicht war das sein stummes Versprechen an Mama gewesen.

Die nächsten Jahre ging ich auf die PORG International School in Ostrava. Matej meinte, in der neuen Zeit müsse man für die ganze Welt gerüstet sein. Also lernte ich neben Wirtschaft auch Englisch und Deutsch, habe meine Matura mit sehr gutem und meine ersten sexuellen Erfahrungen mit sehr mäßigem Erfolg gemacht. Es ist nach dem Sportfest der Schule geschehen und ich war 15 Jahre alt. Karel war kaum älter und genauso unerfahren und nervös wie ich. Das Ergebnis unseres Treffens in der Gartenlaube seiner Oma ist es nicht wert, erwähnt zu werden.

In all diesen Jahren war Matej das, was man als korrekt bezeichnen würde. Jedes Jahr hat er mir zum Geburtstag ein neues weißes Kleid gekauft. Ich weiß nicht, warum er das tat. Vielleicht, um damit die Erinnerung an Mama aufrechtzuerhalten. Also ging ich mit ihm in die Stadt, suchte das schönste Kleid aus und zog es für ihn an. Dann hat mich Matej fotografiert.

Er hat mir jedes Mal das schönste der Bilder geschenkt. Ich habe sie noch heute. Tamara Kyselys Leben im Zeitraffer.

Mit den anderen hat er mich im Darknet dargeboten!

Bilder eines Mädchens, von dem die Leute sagten, es sähe aus wie ein Engel.

Bilder einer Jugendlichen, die noch immer einem Engel ähnelte und die Erfüllung aller Sehnsüchte versprach.

Bilder von mir.

Kurz vor meinem 18. Geburtstag kam Matej eines Abends in mein Zimmer im ersten Stock seines Hauses. Er setzte sich an mein Bett und nahm meine Hände in seine. Mit einer Trauer in den Augen, die endlos schien, sah er mich an. Nach Minuten des Schweigens erklärte er mir, dass er Ostrava verlassen wolle. Das Ende des Bergbaus in der Gegend stehe bevor und es sei an der Zeit zu verschwinden, bevor es so weit war. Ich hatte keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Schließlich war er einer der Ausbeuter, die in ihren Büros und Konferenzräumen wussten, was geschehen würde. Er hatte das Haus bereits verkauft und wollte nach Prag ziehen. Ich könne mit ihm kommen und an einer der Universitäten der Hauptstadt studieren, wenn ich das denn wolle. Er hat die Entscheidung mir überlassen.

Ob er wusste, dass ich mit ihm kommen würde? Er muss es wohl geahnt haben. Hätte er mich sonst gefragt? Hätte er mir die Wahl gelassen?

Schließlich hatte er mich zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.

Zwei Wochen später wurde ich 18 Jahre alt. Am gleichen Tag schloss das Jugendamt die Akte Tamara Kysely. Ich war erwachsen.

Sagte ich, meine Geschichte beginnt mit meiner Geburt? Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Meine Geschichte, meine eigentliche Geschichte, beginnt mit dem Tag, an dem ich zu Matej ins Auto gestiegen bin, um mit ihm nach Prag zu fahren.

Wir sind nie dort angekommen.

Mittwoch, 15. November

Die Kleinen Brüder

»Damit dürfte Ihrer Beförderung zum Oberleutnant nichts mehr im Wege stehen.«

Ondrej zuckte mit den Schultern. Darum ist es mir nie gegangen, sollte das wohl bedeuten. Radek Navratil lächelte süßlich. »Wie dem auch sei. Das hier ist eine ausgezeichnete Arbeit. Eine verflucht ausgezeichnete Arbeit.« Er unterstrich seine Worte, indem er mit der Akte vor Ondrejs Gesicht herumwedelte und sie dann geräuschvoll wieder auf den Tisch warf, der Vorgesetzten und Untergebenen trennte.

»Es ist ein Erfolg des ganzen Teams«, versuchte Ondrej die Begeisterung des Majors zu zügeln.

»Es spricht für Sie, dass Sie das sagen. Aber mal im Ernst. Alle hier in der Sektion wissen, wie sehr Sie sich in die Sache verbissen haben. Ich muss gestehen, ich habe noch nie eine solche Ausdauer und einen solchen Willen gesehen. Wie lange waren Sie den ›Kleinen Brüdern‹ auf den Fersen? Zwei Jahre?«

Steht in meinem Bericht, wollte Ondrej antworten. Wenn Sie ihn aufmerksam gelesen hätten, wüssten Sie, dass es vier waren. Eine bedeutungslose Zahl, die nicht verriet, dass er den größten Teil seines Lebens mit dieser Jagd verbracht hatte. Warum aber sollte er sich mit seinem Chef anlegen? Jetzt, wo er sein Ziel erreicht hatte. »Es waren fast vier«, sagte er deshalb gefasst.

»Vier Jahre!« Radek blies seine fettig glänzenden Backen auf, lehnte sich zurück und ließ die Luft wieder geräuschvoll entweichen. »Und ich wette, Sie haben diese Kerle nicht nur während Ihrer Dienstzeit gesucht.«

Nein, das hatte er nicht. Seine Gedanken waren immer bei den »Kleinen Brüdern« gewesen. Während des Essens, beim Einkauf, beim Spaziergang durch die Straßen der Stadt und manchmal auch in seinen Träumen.

Er hatte sie studiert. Von den Tagen ihrer Gründung durch Victor und Jiří, die beiden jüngsten der sieben Kučera-Brüder, bis zu ihrem Aufstieg zu einer der geheimsten und gefährlichsten Verbrecherorganisationen Tschechiens. Er kannte ihre Methoden, ihre Motivation, ihre Kunden und ihre Opfer. Er war in ihre innerste Struktur eingedrungen und war einer von ihnen geworden.

So, wie Papa es ihm geraten hatte. Er war es auch gewesen, der ihm gesagt hatte: »Es gibt nur zwei Möglichkeiten, sie zu besiegen. Entweder du säst Streit unter ihnen und sie erledigen das selbst. Oder du hast mächtigere Freunde, als sie es sind.«

Ondrej wusste, dass die erste Variante ausschied. Zu gut und zu straff organisiert war das Syndikat. Zu loyal waren die einzelnen Brüder und zu drakonisch die Strafen für Verrat. Also hatte er sich der Hilfe der mächtigsten Organisation außerhalb der »Kleinen Brüder« bedient. Der Polizei! Alles, was er tun musste, war, die Augen der Staatsmacht auf das richtige Ziel zu fokussieren.

Am Anfang hatte man seine Ermittlungen behindert. Ondrej kannte den Grund dafür. Wie viele einflussreiche Mitglieder der Regierung nahmen wohl die Dienste der Brüder in Anspruch? Zu welchen Kreisen hatte diese Organisation ihre Verbindungen geknüpft?

Angeforderte Mittel, Kollegen und Informationen wurden unter fadenscheinigen Gründen zurückgehalten. Erfolg versprechenden Hinweisen durfte er nicht nachgehen. Stattdessen hatte man ihm andere, in seinen Augen unwichtige Fälle zugewiesen. Alles hatte sich geändert, als die Tochter eines einflussreichen Politikers verschwunden war. Ondrej hatte mit den Ergebnissen seiner Ermittlungen nicht hinter dem Berg gehalten. Oft genug hatte er seine Vorgesetzten damit konfrontiert. Sie wussten, dass die Ware, mit der die »Kleinen Brüder« handelten, Menschen waren. Sie wussten, dass es nicht nur Waffen und Drogen waren, mit denen sie Geschäfte machten.

Also hatte man ihn mit der Suche nach dem Mädchen beauftragt. Er sah seine Chance gekommen und hatte sie mit beiden Händen gepackt. Er war zum Haus von Pavel Horak gefahren und hatte den verzweifelten Eltern die Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit unterbreitet. Er erinnerte sich gut an die Augen der beiden, als sie erfuhren, dass es in ihrem Land Menschen gab, die für Geld alles besorgen konnten.

»Auch Ihre Tochter Irina«, hatte er ihnen erklärt.

Pavel Horak hatte dafür gesorgt, dass ein Wiedersehen mit seiner Tochter nicht an fehlender Kooperation staatlicher Stellen oder an der finanziellen Ausstattung der Ermittler scheitern würde. Er hatte dafür gesorgt, dass Ondrej der gesamte Polizeiapparat zur Verfügung stand und er Zugang zu allen Akten und Dateien erhielt. Drei Wochen später hatte man Irinas Leiche in einer heruntergekommenen Wohnung in Prag gefunden. Die Nadel, mit der sie sich die Überdosis Heroin gespritzt hatte, steckte noch in ihrem Arm. Ondrej wusste, dass die Brüder mit ihrem Tod nichts zu tun hatten. Aber Irina hatte den Stein ins Rollen gebracht. Und er hatte dafür gesorgt, dass dieser nicht wieder zum Stehen kam. Nicht so kurz vor dem Ziel.

Und so hatten zwei Dutzend Männer der URNA die Jagdhütte in den Wäldern am Moldaustausee gestürmt. Neun Männern hatten sie Handschellen angelegt und sie an Ondrej vorbei hinausgeführt. Der innere Kern der Organisation. Sie hinterließen ein gewaltiges Machtvakuum. Wer würde es füllen? Ondrej lächelte bei dem Gedanken.

»Sie werden verstehen, dass der Prozess unter strengster Geheimhaltung stattfinden muss.« Radek stand aus seinem schweren Sessel auf. Er drehte eine Runde durch sein Büro, dann kam er wieder zu Ondrej, stützte seine Hände auf seinen Schreibtisch und sah seinen Untergebenen streng an. »So eine Ungeheuerlichkeit würde die Menschen nur beunruhigen. Und das wollen wir doch nicht. Unsere Aufgabe ist es, das Volk vor solchen Verbrechen zu schützen. Es reicht, wenn wir wissen, dass es da draußen eine Gefahr weniger gibt.«

Natürlich, dachte Ondrej, sagte aber nichts. Was wiederum sein Chef falsch deutete. »Ich weiß, ich weiß. Das bedeutet, keine öffentliche Anerkennung Ihres Erfolgs. Weder für Ihr Team noch für Sie. Da ist doch diese junge Kollegin. Wie war doch gleich ihr Name?«

»Hajek. Nikola Hajek«, antwortete Ondrej. Radek kennt nicht mal seine Leute, dachte er verbittert.

»Bei Ihnen mache ich mir da keine Sorgen, aber kann auch sie damit umgehen? Mit der Geheimhaltung, meine ich.«

»Feldwebel Hajek hat sich bei den Ermittlungen als absolut loyal und zuverlässig erwiesen. Außerdem ist sie eine hervorragende Polizistin. Ohne sie läge das jetzt nicht auf Ihrem Tisch.« Er deutete auf die Ermittlungsakte. »Sie können völlig beruhigt sein, was Nikola betrifft. Im Übrigen bin ich ganz Ihrer Meinung. Es macht keinen Sinn, die Bevölkerung mit diesen Dingen zu konfrontieren. Keine Presse. Keine Medien.«

Radek nickte zufrieden. »Schön, dass Sie das auch so sehen. Wir haben noch immer gewusst, wie wir mit solchen Situationen umgehen müssen. Die ›Kleinen Brüder‹ werden aus dem Gedächtnis unseres Landes getilgt werden, als hätten sie nie existiert.«

Was wohl ihre Opfer dazu sagen würden, dachte Ondrej. Sie werden nie vergessen.

Ich werde nie vergessen!

Der Tag war gekommen, an dem er von den Brüdern Rechenschaft für ihre Taten forderte. Dabei kam ihm die Vergangenheit seines Chefs bei der Staatssicherheit entgegen. Damals waren es keine Vergewaltiger und Mörder, Drogendealer und Kinderschänder gewesen, die auf sein Geheiß hin in anonymen Zellen verschwunden waren. Radek Navratil hatte sich nicht gescheut, im Auftrag der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei politische Gegner, Oppositionelle und Menschenrechtler anzuklagen und die Beweise für ihre staatsfeindlichen Aktivitäten zu liefern. Echte oder fingierte. Das hatte nie eine Rolle für ihn gespielt. Ebenso wenig, wie es ihm nach dem Untergang des alten Regimes schwergefallen war, die Abzeichen der KPT abzulegen und zum überzeugten Demokraten zu konvertieren. Radek zählte zu jener Gattung Mensch, die in jedem System zurechtkam.

Für Ondrej spielte das keine Rolle. Sein Chef war nur eine Figur im großen Spiel. Er würde die Führungsspitze der »Kleinen Brüder«, die Ondrej verhaftet hatte, ohne großes Aufsehen verschwinden lassen.

»Aber wie gesagt«, glaubte Radek, seinen Untergebenen beschwichtigen zu müssen, »Ihrer Beförderung steht nichts mehr im Wege. Ich werde mich persönlich darum kümmern.« Mit diesen Worten reichte er Ondrej die Hand. Das Gespräch war beendet.

Ondrej nahm seine Jacke, die er über die Stuhllehne gelegt hatte, und trat auf den kahlen Flur der Polizeidirektion Pilsen hinaus. Er ging zu einem der Fenster. Grau und traurig lag die Stadt unter ihm.

Ja, dachte er. Der erste Schritt ist getan. Jetzt können wir unsere Aufmerksamkeit dem Orden widmen.

Sonntag, 03. Dezember

Die Familie

Es waren nur drei Menschen, die an diesem Abend in der Orangerie des ehemaligen Schlosses saßen. Die meisten Bewohner der luxuriösen Seniorenresidenz hatte das aufkommende Unwetter in ihre Unterkünfte verbannt. Einige hatten sich im Kaminzimmer zum Scrabble versammelt, andere taten das, was sie immer taten. Unfähig, die sie umgebende Welt zu erfassen, dämmerten sie ihrem Ende entgegen.

So auch einer der beiden Männer, die stumm in die heraufziehende Nacht hinausstarrten. Der Jüngere der beiden hatte den Älteren aus seinem Bett gehoben, ihn in den Rollstuhl gesetzt und hierher gebracht. Zwischen Orangenbäumen und Rosensträuchern hatte er ihn bis an die Glaswand geschoben, die die Wärme des beheizten Gewächshauses von der Kälte draußen trennte. Er wusste nicht, ob die trüben Augen des alten Mannes den Garten und den Teich darin sahen. Die Ärzte sagten, seine Ohren würden seine Worte und die der Frau, die mit ihnen vor der Glaswand saß, hören. Ob sein Verstand ihren Sinn erfasste, wusste niemand.

Ondrej spürte, dass die Frau ihn ansah. Er hatte die beiden Stühle links und rechts neben den Rollstuhl gestellt. Einem ahnungslosen Betrachter musste sich der Eindruck aufdrängen, der Mann und die Frau wollten diese Barriere zwischen sich. Doch sie waren nicht getrennt. Sie waren eins. Der alte Mann verband die beiden zu einer unlösbaren Einheit, wie sie nur ein außergewöhnliches Schicksal schmieden konnte.

Ondrej drehte seinen Stuhl und wandte sich der Frau zu. Ein kurzer Rundblick bestätigte, dass sie allein waren. Es war die Frau, die das Schweigen brach. »Wie lange noch?«

Ondrej wusste, die Frau hatte Jahre auf dieses Treffen gewartet. Auch sie war auf der Suche gewesen, und doch hatte sie ihr ganzes Vertrauen in ihn gesetzt. Endlich konnte er sie dafür belohnen. Falls meine Zeit noch reicht, dachte er.

»Acht Monate. Vielleicht neun.«

Er vermeinte, ein Glitzern in ihren Augen zu erkennen.

»Und die Schmerzen?«

Es gelang ihm, ein leichtes Lächeln auf seine Lippen zu zwingen. Er beugte sich nach vorne und stützte die Hände auf seine Knie.

Ihre Augen weinten ohne Tränen. Ihr Blick fixierte ihn. Du musst durchhalten, sagte er. Du musst leben, bis wir unser Ziel erreicht haben. Sie legte ihre Hand auf seine. Er spürte die Energie, die von ihr in seinen Körper floss.

»Die Suche ist zu Ende«, kam er zum eigentlichen Grund ihres Treffens.

»Die ›Kleinen Brüder‹!«

»Wir haben der Hydra einige Köpfe abgeschlagen.«

»Und du hast keine Angst, dass ihr doppelt so viele nachwachsen?«

»Navratil überstellt sie einem Sondergericht. Sie werden ohne großes Aufsehen in irgendeinem Militärgefängnis verschwinden. Die Brüder haben nur wenige Fehler gemacht. Einer davon war, mit dem Tod von Irina Horak in Verbindung gebracht zu werden. Unsere Politiker mögen korrupt und unfähig sein. Ganz sicher aber sind sie feige. Einmal in Gefahr, hat der Staatsapparat alles getan, um diese zu beseitigen. Es war ein Leichtes, die Angst dieser Menschen für uns zu nutzen.«

Die Frau sah ihn schweigend an. Dann nickte sie. »Bleibt noch der Orden.«

»Evan! Mit ihm wird es beginnen. Er wird uns die Namen der anderen verraten.«

Sie wandte sich von ihm ab und sah hinaus in den Garten. Draußen kämmte der Wind die letzten Blätter von den Bäumen.

»Was könnte ihn dazu bewegen?«

»Angst und Schmerzen!«

Es war die Stimme, von der sie angenommen hatten, sie nie wieder zu hören. Ondrej stand auf und drehte den Rollstuhl so, dass sie der alte Mann sehen konnte. Ein helles Leuchten vertrieb in diesen Sekunden die Schatten aus seinen Augen. Sie erinnerten sich an diese Momente, die immer seltener geworden waren, bis sie eines Tages endgültig Vergangenheit zu sein schienen. Jene Momente, da die Nebel im Kopf des Mannes den Strahlen der Erinnerung wichen.

Die Frau nahm die Hände des Mannes und lächelte ihn an. »Hallo, Papa!«

In diesem Augenblick vergaß Ondrej den Tumor, der seine Lunge zerfraß. Er vergaß die Schmerzen und das nahe Ende. Er war hier bei seiner Familie. Der alte Mann, der sein Vater war, und die Frau, die nicht seine Schwester war und doch so viel mehr. Sie knieten vor dem Rollstuhl und bildeten ein Dreieck. Die Luft zwischen ihnen flimmerte. Ondrej spürte es und er wusste, dass es Liebe war.

Liebe bis in den Tod.

Sieben Monate später – Sonntag, 01. Juli

Ondrej

Der Anfall kam wenige Kilometer vor der Grenze. Ondrej kannte die Zeichen. Das Stechen in der Brust. Das beklemmende Gefühl des nahen Ringens um Luft. Vor ihm zweigte im Licht der Scheinwerfer ein Forstweg ab. Bevor der Husten ihn schütteln konnte, gelang es ihm, die Straße zu verlassen und den Wagen im Schutz der Bäume abzustellen. Die nächsten Minuten waren Angst, Schmerzen und Blut. Er beugte sich nach vorn und schlug im Takt seiner Atemzüge mit dem Kopf auf das Lenkrad. So rasch der Anfall gekommen war, so langsam ging er wieder. Das Röcheln wich einem Ziehen und Pfeifen und schließlich dem ruhigen Atmen eines Überlebenden. Wieder einmal.

Ondrej wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Es war ihm gleichgültig. Vielleicht würde er die Vollendung ihres Planes nicht mehr erleben. Aber er musste den unheimlichen Besucher aus der anderen Welt lange genug draußen vor der Tür halten, um seine Rolle in diesem Stück vollenden zu können.

Er griff zum Handschuhfach, nahm eine Packung Taschentücher und wischte das Blut von seinem Mund. Dann griff er zu der Flasche, die er immer im Wagen hatte, und stieg aus. Er nahm einen Schluck, gurgelte und spuckte das rot gefärbte Wasser auf den Waldboden. Ein Blick in den Seitenspiegel zeigte ihm, dass alle Spuren seines Anfalls beseitigt waren.

Wenn doch auch der Übeltäter selbst so leicht zu entfernen wäre, dachte er. Doch das war er nicht, und so musste er mit ihm leben und sterben.

Noch einmal sah er in den Spiegel und fuhr auf die Straße zurück. Nicht auffallen! Das war das Motto dieser Nacht.

Schließlich hatte er einen guten Grund, hinüber nach Bayern zu fahren. Dieser lag im Kofferraum seines Wagens und war tot. Nichts wäre also ungelegener gekommen als eine Kontrolle durch die Grenzpolizei. Eine Gefahr für die gesamte Unternehmung, wenngleich eine geringe. Unter normalen Umständen hatten Reisende keine Kontrollen an der Grenze zum westlichen Nachbarland zu fürchten. Solange sie unauffällig waren.

Und das war Ondrej in den letzten Monaten gewesen. Keiner seiner Kollegen hatte Verdacht geschöpft, wenn er sich einige Tage freigenommen hatte. Natürlich war ihnen sein Zustand nicht verborgen geblieben. Da war es nur zu verständlich, dass er diese Pausen brauchte. Keiner hatte ihn darauf angesprochen.

Keiner außer Nikola. Sie war in den zwei Jahren, die sie nun in seiner Einheit war, mehr als eine Kollegin geworden. Obwohl Ondrej immer alles getan hatte, das Verhältnis zu seinen Mitarbeitern distanziert auf das Dienstliche zu beschränken. Nikola hatte das nicht verstanden. Wie auch? Sie kannte seine Gründe nicht und sie sollte sie auch nie erfahren. Niemand sollte sie erfahren. Vielleicht waren es auch nur die ungezählten Stunden, die sie miteinander auf der Jagd gewesen waren. Und die Gefahr, der sie sich ausgesetzt hatten. Lebensgefährliche Situationen sind die Grundlage für besondere Beziehungen! Wer hatte das noch gesagt? Ach ja! Sandra Bullock. »Speed« hatte ihr Kinohit geheißen, wenn er sich nicht täuschte.

Aber auch Nikola wusste nichts von seinen Ausflügen nach Bayern. Und in Deutschland? Dort gehörten die Zeiten, in denen ein Auto mit tschechischem Kennzeichen als Exot auf den Straßen galt, der Vergangenheit an.

Angst, dachte er. Ja, Papa, du hast recht. Wir müssen sie an dieses Gefühl erinnern. Wir werden sie dazu bringen, sich gegenseitig zu verdächtigen, sich gegenseitig zu beschuldigen, sich gegenseitig zu hassen.

Ondrej nahm einen weiteren Schluck aus der Wasserflasche. Er hatte die Grenze erreicht. Verfolgt von den Lichtern der Bars und Casinos, die der Grund dafür waren, dass die Menschen den Grenzübergang bei Furth im Wald als »Klein Las Vegas« bezeichneten, fuhr er hinüber in den Westen. Das Ziel seiner Fahrt war ungewiss. Es galt, auf die passende Gelegenheit zu warten.

Sie hatten Möglichkeiten und Unwägbarkeiten gegeneinander abgewogen. Sie hatten versucht, das Verhalten der Druiden vorherzusehen. Und das der Polizei. Sie hatten Pläne ent- und wieder verworfen. Immer mit dem einen Ziel vor Augen. Ondrej wusste, dass es neben allen Planungen am Ende doch einzig und allein auf ihn ankam. Auf seine Stärke. Auf seinen Willen.

Dabei stand es außer Frage, dass kein Unschuldiger Opfer ihres Vorhabens werden durfte. Und so hatten sie gewartet. Wochen, in denen sich Ondrejs Zustand ebenso verschlechtert hatte wie der von Papa. Der Nebel der Demenz hatte seit jenem Treffen im letzten Dezember fast vollständig von seinem Geist Besitz ergriffen. Damals aber war sein Blick so klar gewesen wie sein Verstand. Für wenige Minuten nur, aber lang genug. Papa hatte ihnen die DVD gegeben. Die Aufnahmen, heimlich gefilmt und für Jahre versteckt. Im richtigen Augenblick offenbart, würden sie der deutschen Polizei die Augen öffnen.

Der Lichtstrahl der Erinnerung hatte es Papa gestattet, ihnen auch von allem anderen zu erzählen. Vom Schloss in Tschechien, in dem die Mädchen gefangen gehalten worden waren. Von den verborgenen Plätzen drüben in Bayern, an denen die Druiden ihre Rituale gefeiert hatten. Bevor er wieder im Dunkel des Vergessens versunken war, hatte er sie zu den Orten geführt. Papa war dort gewesen. Papa war einer von ihnen gewesen. Bis zu jenem Tag, als er das Mädchen mit dem weißen Kleid gesehen hatte.

Auch Ondrej war dort gewesen. An den Orten, die noch den Schrecken der Vergangenheit atmeten. Bei den keltischen Opferstätten. Verborgen in den Wäldern und auf den Höhen des Bayerischen Waldes. Nach Jahrhunderten von den Druiden des Ordens wiedererweckt zu ihrem einstigen Zweck.

Er war auch im Schloss gewesen, aus dem die »Kleinen Brüder« ein Gefängnis ohne Wiederkehr gemacht hatten.

Das Wappen der einstigen Herren hing noch über der Tür. Es würde der Schlüssel zu ihrer Rache werden. Das Wappen und die tote Frau im Kofferraum seines Wagens.

Er fühlte die Müdigkeit in sich wachsen. Ohne konkretes Ziel folgte er einem Lkw mit slowakischer Autonummer. Dieser führte ihn über die Bundesstraße 20 vorbei an Cham und Straubing bis zu einer Autobahn. Dort überholte er seinen Leithund und fuhr in Richtung Passau. Bald darauf reckte sich der markante Pfeiler einer Brücke in den Nachthimmel. Vorbei an den Lichtern Deggendorfs überquerte er die Donau. Ein Schild wies auf einen Autobahnparkplatz hin. Er entschied, dass dies der Ort sein sollte.

Er nahm den Fuß vom Gas und rollte von der Straße. Vorbei an einer Handvoll Lkws und deren schlafenden Fahrern fuhr er bis zum Ende des Parkplatzgeländes. Dort schaltete er den Motor und die Lichter aus und wartete. Die Uhr an seinem Handgelenk zeigte 3.25 Uhr, als er ausstieg und die Reihe der Lastwagen abging. Die Scheiben aller Kabinen waren verhangen. Die Fahrer stellten keine Gefahr dar. Ondrej kehrte zu seinem Wagen zurück und öffnete den Kofferraum.

Ihre Augen standen offen. In einer Mischung aus Entsetzen und Angst erzählten sie von ihrem verzweifelten Kampf gegen den Tod, der sie an der Schwelle vom Mädchen zur erwachsenen Frau aus dem Leben gerissen hatte.

Als Ondrej sie gefunden hatte, hatte sie den Kampf gegen ihn bereits verloren. Es war kaum 24 Stunden her, als Vitaly ihn angerufen hatte. Das Drogendezernat hatte eine Gruppe Ecstasy-Dealer im Visier. In einem Club unten in Litice wollten Vitaly und seine Leute die Bande hochgehen lassen. Und da er eine Verbindung zu den »Kleinen Brüdern« vermutete, hatte er es für angebracht gehalten, Ondrej mit ins Boot zu holen.

Der Einsatz hatte kurz vor Mitternacht stattgefunden und er war ein voller Erfolg gewesen. Vitalys Männer hatten nicht nur sieben Dealern die Handschellen angelegt. Im Keller des Gebäudes hatten sie ein Ecstasy-Labor ausgehoben, das nicht nur den gesamten Westen Tschechiens bis hinein nach Prag mit der Designerdroge versorgt hatte. Die bunten Pillen made in Pilsen waren auch auf so manchem Pausenhof einer deutschen Schule gelandet.

Ondrej hatte den Zugriff eher unbeteiligt beobachtet. Schnell war ihm klar gewesen, dass diese Drogenbande nichts mit den Brüdern gemein hatte. Nachdem das Einsatzkommando unter dem Geschrei der ahnungslosen Gäste den Club gestürmt hatte, war er durch eine rostige Tür in den Hinterhof des Gebäudes gegangen. Dies war die Angelegenheit der Drogenfahnder und er wollte Vitalys Erfolg nicht im Weg stehen. Die Betreiber des Clubs hatten diesen in der Lagerhalle einer ehemaligen Spedition untergebracht. Dahinter hatten sich früher ein Parkplatz, die Verladerampen und mehrere Garagen befunden. Ondrej wollte bereits wieder in den Club zurückgehen, als ihm der verfallene Holzschuppen auffiel. Nein, nicht der Schuppen, sondern die junge Frau, die dort lag. Das Warten hatte ein Ende. Er zog sie tiefer in den Schuppen, versteckte sie vor den anderen. Dann gratulierte er Vitaly und fuhr nach Hause.

Dort legte er sich hin, ohne die Augen zu schließen. Er war müde, aber er wusste, dass der Augenblick gekommen war. Drei Stunden später fuhr er noch einmal hinaus nach Litice. Er ließ seinen Wagen abseits stehen und schlich sich von der Rückseite in den Schuppen. An den Zugängen zum Club waren die Autos der Spurensicherung postiert. Sie bemerkten ihn nicht. Und wenn, dann hätte sein Dienstausweis ihre Fragen beantwortet.

Unbemerkt trug er die Tote zu seinem Wagen und fuhr mit ihr davon. Nicht zurück zu seiner Wohnung und auch nicht ins Präsidium. Ondrej fuhr nach Süden, hinaus aus der Stadt zu den Ruinen der ehemaligen Zementfabrik. Er kannte den Ort von einem seiner Einsätze. Er besaß nicht mehr die Kraft, die Frau in den Kellerraum zu bringen, der sein Geheimnis bewahrte. Also holte er den Gasbrenner und das Brandeisen von dort. Im Schutz der letzten Nachtstunden hob er die Frau aus dem Kofferraum und legte sie auf den Boden. Sie war zierlich und leicht. Ondrej war kein Mediziner. Aber er hatte genügend Tote gesehen, um zu erkennen, dass sie erstickt war. An ihrem eigenen Erbrochenen. Alkohol und die bunten Pillen waren für sie zu einer tödlichen Mixtur geworden. Er hatte sie durchsucht, aber weder Ausweis noch Führerschein gefunden.

Ondrej hatte den linken Ärmel ihres T-Shirts nach oben gerollt und ihre Schulter freigelegt. Dann hatte er den Gasbrenner entzündet. Während er gewartet hatte, bis das Eisen zu glühen begann, hatte er mit ihr gesprochen.

»Woher kommst du?«, hatte er sich und sie gefragt. »Wer vermisst dich jetzt? Gibt es jemanden, der um dich trauert?«

Er hatte ihr das blonde Haar aus dem Gesicht gestrichen und bemerkt, dass sie schön war. Spucke und Schleim klebten an ihrem Mund und Kinn. Gerne hätte er es abgewischt und ihr Gesicht so gesehen, wie es wirklich war.

»Das geht nicht«, hatte er ihr erklärt. »Du bist zu uns gekommen. Du bist der erste Schritt auf unserem Weg.«

Inzwischen hatte das Eisen die rotglühende Farbe angenommen, die er brauchte.

*

Ondrej sah sich um. Er war allein. Noch einmal nahm er alle ihm verbliebene Kraft zusammen und hob die Frau aus dem Kofferraum. Auf den Armen trug er sie in die Dunkelheit.

Er ging an dem Zaun entlang, der den Parkplatz umgab, bis zu einem Durchgang. Er legte sie ab und öffnete die Tür. Als er sie erneut hochheben wollte, verweigerte ihm sein Körper den Dienst. Er packte sie bei den Armen und schleifte sie hinter sich her. Nach einigen Metern ließ er ihre Hände los. Er blickte sich ein weiteres Mal um. Da war eine kleine Kapelle, daneben erkannte er eine Bank und Büsche. Er schob die Frau unter einen der Sträucher. Noch einmal sah er in ihr Gesicht. Dann ging er zurück und setzte sich in seinen Wagen.

Ob die Ärzte feststellen können, dass ihr das Keltenherz post mortem eingebrannt wurde, überlegte er. Zu spät, um sich darüber Gedanken zu machen. Er startete den Wagen und trat die weite Rückfahrt nach Pilsen an.

Dienstag, 03. Juli

Rebecca

Als das Flugzeug den Alpenhauptkamm überquerte, griff die Heimat nach ihr. Obwohl sie auch diesen Urlaub allein verbracht hatte, war sie nicht einsam gewesen. Das mochte an Frederik liegen, den sie am zweiten Abend an der Bar kennengelernt hatte. Der Franzose aus Marseille war charmant und gebildet. Ihr erstes Gespräch hatten sie über Kafka und Anton Bruckner geführt. Welch seltene Fügung, einen Mann zu treffen, der, wie sie selbst, den Komponisten verehrte.

Gleich der erste gemeinsame Abend endete in ihrem Bett und fast schon hatte alles darauf hingedeutet, dass aus dem Urlaubsflirt hätte mehr werden können. Nach einem letzten Essen im »Le Refuge« und einer allerletzten leidenschaftlichen Nacht war es ihr schwergefallen, die Liaison als das zu akzeptieren, was sie nun einmal war: vergänglich. Wie auch hätte er ihren Lebensstil zu Hause verstehen sollen? Wie hätte sie ihm ihre selbst gewählte Isolation erklären können?

Am feinsandigen Strand der Insel im Indischen Ozean, weitab der Heimat und ihrer Gefahren, dort, wo sie sich frei und sicher fühlte, war er ihrem Charme und – da machte sie sich nichts vor – ihrem Geld erlegen.

Sie hatte Frederik auf Saint Anne zurückgelassen, wie so viele vor ihm. Das Schicksal erlaubte ihr keine feste Bindung.

Erlaubte es Liebe? Nach allem, was geschehen war? Wohl kaum. Das Gefühl, das für Millionen Menschen die Triebfeder zu allem war, mied sie hartnäckig. Was nicht bedeuten musste, dass man sich nicht amüsieren durfte. Ein Leben im Überfluss konnte für so manches entschädigen.

Ein Blick aus dem Fenster der Businessklasse zeigte ihr, dass die Alpen hinter ihnen lagen. Der Pilot setzte zu einer weiten Schleife an, um von Osten kommend auf den Flughafen einzudrehen. Der aus Wiesen und Feldern gewebte Flickenteppich löste sich in einzelne Parzellen auf, bis sie mit rauchenden Rädern auf der Landebahn aufsetzten. Minuten später stand sie in der Ankunftshalle des zweitgrößten deutschen Flughafens. Während die anderen Passagiere des Air-France-Fluges wie automatisiert ihre Handys zückten, führten ihre ersten Schritte schnurstracks hinaus, dorthin, wo Dietmar bereits auf sie wartete. Der schwarze Mercedes S 600 mit den getönten Scheiben war das Gegenteil von unauffällig, und doch bot er ihr die Sicherheit, auf die sie nicht verzichten wollte.

Als Dietmar sie kommen sah, stieg er aus, eilte ihr entgegen, nahm ihr den Koffer ab und öffnete die Tür. Sie sah sich in alle Richtungen um, dann ließ sie sich in den bequemen Rücksitz der Limousine fallen. Wenige Minuten später steuerte ihr Chauffeur, Leibwächter und engster Vertrauter den Wagen auf die Autobahn.

Dietmar fragte sie nicht, wie der Urlaub gewesen war und wie es ihr gefallen hatte. Stattdessen griff er zum Beifahrersitz und reichte ihr wortlos die Zeitung, die dort lag.

Sie zögerte kurz, dann begann sie zu lesen. Zuerst wunderte sie sich, dass die Redaktion dem Artikel eine ganze Seite zugestanden hatte. Schließlich ging es nur um ein weiteres Opfer von Drogen und Gewalt. Schlimm, aber kaum eine Schlagzeile wert. Eine junge Frau, die man an einem Autobahnrastplatz in der Nähe Deggendorfs gefunden hatte. Erstickt an ihrem Erbrochenen. Kein außergewöhnliches Schicksal, wäre da nicht das Brandmal auf ihrer Schulter gewesen. Irgendwie war die Presse an die Bilder der Spurensicherung gekommen. Ein Skandal, der sicher ein Nachspiel haben würde. Die Aufnahmen waren von bestechender Qualität und das geheimnisvolle Zeichen forderte geradezu die Fantasie des Journalisten und seiner Leser heraus. Bei ihnen weckten sie jedoch keine tief versteckten Erinnerungen, wie das bei ihr der Fall war. Fast vermeinte sie, das entsetzte Kreischen der jungen Frau zu hören, als sich das glühende Eisen in ihre Haut gebrannt hatte. Fast glaubte sie, den Geruch verkohlten Fleisches zu riechen. Fast dachte sie, die Hitze des Feuers zu spüren.

So wie damals!

Für die Kriminalpolizei war die Tote Grund genug, eine Sonderkommission zu gründen. Magdalena nannten sie das Mädchen in Ermangelung ihres wahren Namens. Ob sie die Bedeutung des Brandmals bereits herausgefunden hatten? Wenn nicht, dann würde es nicht mehr lange dauern.

Langsam ließ sie die Zeitung sinken. Draußen vor den dunklen Scheiben des Wagens hieß sie die Sonne in ihrer bayerischen Heimat willkommen. Wenn auch nicht in dieser unvergleichlichen Intensität, die sie über dem Blau des Meeres vor der Küste von Saint Anne entfaltete.

Warum komme ich immer wieder zurück, dachte sie nicht zum ersten Mal. Es gab viele Orte auf der Welt, die schön und sicher zugleich waren. Wenn man sie sich denn leisten konnte. Und das konnte sie. Warum also?

Es sind die Träume, die dich immer wieder nach Hause zwingen, antwortete dann die Stimme in ihr, die sie nicht entkommen ließ. Die Träume und die Erinnerungen an den Schrecken. Außerdem ist da noch diese Sache, die erledigt werden muss. Erst dann wirst du frei sein.

Die Druiden

Theodor Hauser gab ein jämmerliches Bild ab. Mühsam quälte er sich aus seinem Mercedes. Wenigstens weigerten sich seine Beine heute nicht, ihn zu tragen. Zwei Krücken fingen die Last seines Körpers ab. Der Rollstuhl musste im Kofferraum der Oberklassenlimousine bleiben.

David wusste, wie wichtig es für seinen Schicksalsgefährten war, ihm aufrecht gegenüberzutreten. Das kommende Gespräch ließ sich nicht aus der demütigenden Position eines an den Stuhl Gefesselten führen.

Ein Auto fuhr auf den Parkplatz. Ein älteres Paar stieg aus, sah den Mann, der sich die kurze Auffahrt zu dem Ferienhaus hinaufschleppte, vor dem ein anderer Mann auf ihn wartete, und wandte dann seine Aufmerksamkeit dem Turm der ehemaligen Burg zu.

Eine Mischung aus Verachtung und Bewunderung presste Davids Lippen zu zwei schmalen Strichen zusammen. Verachtung über das, was die Multiple Sklerose aus Aedan gemacht hatte. Bewunderung für dessen verzweifelten Kampf, die ehemalige Macht noch einmal heraufzubeschwören. Er war allein gekommen. Ohne Fahrer, ohne Hilfe, nach der sein geschundener Körper so laut schrie, war er zur Burgruine von Neunußberg gefahren.

Warum, fragte sich David. Er hätte doch am Telefon alles abstreiten können. Leugnen, dass er etwas mit Magdalenas Tod zu tun hatte. Behaupten, dass er nicht mehr Aedan sei, so wie ich nicht mehr Dorell bin. Oder ist alles anders? Ist er gekommen, um mich in den Kreis der Druiden zurückzuholen? Will er mich deshalb von Angesicht zu Angesicht sprechen?

»Hier oben versteckst du dich also.«

Theodors Atem ging schwer. Sein Gesicht glänzte vor Schweiß. Ohne eine Antwort abzuwarten, musterte er die beiden Häuser des Anwesens. An die Burgruine geschmiegt hielten Verbotsschilder und Absperrungen Neugierige fern. Die meisten kamen ohnehin nur auf den Berg, um die fantastische Aussicht von der Spitze des Burgfrieds zu suchen.

»Ich bin nicht du.« David musterte den ehemaligen Landtagsabgeordneten mit gerunzelter Stirn. »Wie ich gehört habe, verkriechst du dich in deiner Villa.«

Welche Reaktion hatte er erwartet? Theodor ignorierte seine Worte. »Gehen wir hinein?«

David drehte sich um und führte seinen Gast in die Stube.

»Ein Cognac vielleicht?« Theodor rang sich ein Lächeln ab, während er sich in einen der Ledersessel sinken ließ. David ging zum Schrank und füllte zwei Kristallgläser zur Hälfte mit dem Courvoisier XO. Theodor nippte daran und lächelte erneut. »Mir scheint, auch du hast nicht alle Brücken zu damals abgebrochen.«

David starrte auf die goldbraune Flüssigkeit in seinem Glas. Hatte Theodor recht?

Damals, das waren die Nächte in den Wäldern, auf den Bergen, bei den Keltensteinen.

Damals, das war, als der Edelcognac die aufgewühlten Wellen ihrer Seelen nach dem Ritual geglättet hatte.

Damals, das war die Zeit der Druiden.

Ein Kapitel im Buch seines Lebens, in dem er nie wieder lesen wollte. Warum also der Courvoisier?

»Du kannst es nicht auslöschen«, beantwortete Theodor die unausgesprochene Frage. »Hast du gedacht, du kannst alles ungeschehen machen, indem du dein Leben deiner Firma schenkst? Du hast sie ja ganz nach oben gebracht. Bestimmt beherrschen Absatz- und Umsatzzahlen deinen Kopf. Beherrschen sie auch deine Seele? Dorells Seele?«

Davids Mundwinkel zuckten. Dorell!

»Was machst du hier, David? Warum kommst du immer wieder hier hinauf zu dieser Burg? Wovon träumst du? Von Vollmondnächten im Wald? Vom Altar unter den Bäumen? Du kannst es nicht vergessen. Wir können es nicht vergessen. Wir waren Druiden. Und wir werden es für immer sein.«

Theodors Stimme war nicht mehr als ein heiseres Krächzen. Seine Worte aber waren Pfeile, die David durchbohrten.

»Ich sagte es schon. Ich bin nicht du.« Der klägliche Versuch einer Rechtfertigung. David nahm einen tiefen Schluck. »Ich weiß von deinem Keller. Es interessiert mich nicht, was dort geschieht. Was ich wissen will, ist, was mit Magdalena geschehen ist.«

Theodor beugte sich nach vorne. »Du denkst, ich …? Hast du mich deshalb hierher bestellt?«

»Sie hatte ein Brandmal auf der Schulter! Unser Brandmal!«

Theodor ließ sich wieder nach hinten sinken. »Und da dachtest du an Aedan.« Das Zittern war aus seiner Stimme gewichen. »So wie ich an Dorell.«

David musterte das Gesicht des Mannes, der seine Verabredung mit dem Tod nicht mehr lange hinausschieben konnte. Wollte er seine Lebensuhr noch einmal zurückdrehen? Hatte er die schrecklichsten und doch auch berauschendsten Tage seines Lebens noch einmal heraufbeschworen?

»Nehmen wir an, es war keiner von uns beiden. Wer von den Übrigen war es dann?«

»Das ist die Frage, die mich nicht mehr schlafen lässt«, antwortete Theodor. »Vielleicht ist die Antwort eine ganz andere. Vielleicht gibt es einen neuen Orden.«

David nippte nachdenklich an seinem Glas. »Du denkst an die ›Kleinen Brüder‹.«

»Sie haben mit uns gute Geschäfte gemacht. Warum sollten sie das nicht auch mit anderen tun?«

Gute Geschäfte, dachte David. Was für verharmlosende Worte dafür, junge Frauen dem Wahnsinn der Druiden auszuliefern. Aber Theodor hatte recht. Für die »Kleinen Brüder« war es nicht mehr als ein Geschäft gewesen. Es ging um Geld, das der Orden reichlich bezahlt hatte. Für die Frauen, für die Verschwiegenheit über die Verbrechen, die die »Kleinen Brüder« begangen hatten. Bis ihnen dieser Fehler unterlaufen war. Tamaras Flucht hatte alles beendet. Sie würden diesen Fehler nicht noch einmal machen. Warum also kein neuer Orden? Warum nicht noch einmal das Brandmal?

»Was aber hat das mit Magdalena zu tun?«

Theodor wischte sich mit einer müden Handbewegung über die Augen. »Vielleicht hat auch sie das Ritual nicht überlebt«, flüsterte er kaum vernehmlich.

Davids Hände begannen zu zittern. Die Erinnerung bohrte sich in seine Seele. Die Erinnerung an die Dinge, die sie getan hatten. Erregende und großartige Dinge. Sie waren in Welten eingetaucht, die normalen Menschen für immer verwehrt bleiben mussten. Welten, in denen Lust und Qual, Ekstase und Schmerz, Freude und Leid so untrennbar verbunden waren wie nirgendwo sonst. Aber es waren Welten, die ihn in Albträumen zurückgelassen hatten. Die Erinnerung an das, was nie hätte geschehen dürfen.

Er schloss die Augen, öffnete sie wieder und atmete tief ein. Auch Theodor war in diesem Augenblick ein Gefangener seiner Gedanken. Auch er sah die tote Frau auf dem Opferstein. Im bleichen Licht des Mondes war sie gestorben und hatte damit die eine Grenze überschritten, die sie nie überschreiten wollten.

»Wenn es keinen neuen Orden gibt, muss es einer von uns gewesen sein. Dieser eine bringt uns alle in Gefahr.«

Theodor erwachte wie aus einem Traum. Versonnen betrachtete er das Glas in seiner Hand. Mit einem leisen Seufzen leerte er es in einem Schluck. »Ja, wir müssen die anderen fragen.«

»Das werde ich«, sagte David.

»Du hast mit mir angefangen.«

»Es schien mir sinnvoll.«

»Ich verstehe.«

»Ich sehe keinen Grund, dir zu vertrauen.«

Theodor nickte. Er stellte das Glas auf den Tisch und versuchte aufzustehen. Regungslos beobachtete David Aedans Bemühungen und Qualen. Endlich ruhte Theodors Körper auf seinen Gehstützen.

An der Tür drehte er sich noch einmal um. »Hast du dich je gefragt, ob Jans Tod wirklich ein Unfall war?«

»Wie meinst du das?«

»Wenn sein Auto nicht von selbst Feuer gefangen hat? Wenn jemand nachgeholfen hat? Jemand, der von Evan wusste? Jemand, der auch von Aedan und Dorell weiß!«

»Wer sollte das sein?« David folgte Theodor zur Tür. Draußen hatte der Tag den Morgen abgelöst. Das Haus lag im Schatten der Burg. Die ersten Sonnenstrahlen streiften die Gipfel der umliegenden Bäume. Er wusste, dass sie sein Herz an diesem Tag nicht erreichen würden.

Theodor schlurfte langsam zu seinem Auto. Noch einmal drehte er sich um. »Dieses Mädchen. Tamara. Sie hätte nie entkommen dürfen.« Dann warf er die Gehstützen auf den Rücksitz, mühte sich in das Auto und fuhr davon. Der Name blieb hier: Tamara!

Ja, sie hätte nicht entkommen dürfen. So, wie das andere Mädchen nicht hätte sterben dürfen. Wie lange hätten wir dann noch weitergemacht? Wie lange hätte es den Orden noch gegeben? Tamaras Flucht hatte all das beendet. Und jetzt? War sie zurückgekommen?

Und Theodor? Aedan? Durfte er ihm vertrauen? Nein, entschied er. Aedan würde nie von seiner Vergangenheit loskommen. Bis zu seinem Tod.

Bis zu seinem Tod!

Rebecca

Puppengleich stand Rebecca am Fenster und starrte in die Nacht hinaus. Endlich kehrte das Leben in sie zurück. Als sie sich umdrehte, stand Dietmar hinter ihr. Sie hatte ihn nicht bemerkt.

So wie immer, dachte sie. Lautlos, unauffällig, verborgen, geheimnisvoll. Es gab viele Adjektive, mit denen sie den Mann mit dem markanten Kinn, den kurzen braunen Haaren und dem muskulösen Körper beschreiben würde.

»Loyal« war das wichtigste von allen. Der ehemalige Fremdenlegionär stand für Zuverlässigkeit und Treue. Auch dann noch, als ihm ihr dunkles Geheimnis offenbar geworden war. Sie vertraute ihm blind. Natürlich hatte sie ihm inzwischen angeboten, ihr Verhältnis auf eine vertraute Ebene zu hieven. Dietmar hatte das abgelehnt. Eine seiner Eigenheiten, dachte sie. Auch wenn er längst mehr als ein Freund war, wahrte er den Respekt ihr gegenüber in seinem Gebaren und seiner Sprache.

Und das, obwohl er alles von mir weiß, dachte sie.

Nein, nicht alles!

Es war eine der Bedingungen gewesen, die er gestellt hatte, als er den Dienst bei ihr angetreten hatte. Keine Geheimnisse! Das bedeutete Kameras und Abhörgeräte im ganzen Haus. Als Gegenleistung hatte er ihr im Ernstfall sein Leben versprochen. Eine akzeptable Vereinbarung.

Die sie nicht einhielt. Noch bewahrte sie das eine oder andere Geheimnis vor ihm. Das größte von allen aber kannte er seit jener Nacht, da er sie im Keller gefunden hatte. Auf dem Altar. Nackt und zitternd.

Sie konnte sich bis heute nicht erklären, warum er bei ihr geblieben war. Sie hatte ihn nie danach gefragt. Irgendwann hatte sie aufgehört, darüber nachzudenken. Dietmar und sein Versprechen waren da. Und nur das zählte.

Sie ging zum Getränkeschrank, füllte das Glas, das sie bereits einmal geleert hatte, und ließ sich in ihren Sessel fallen. Er nahm dies als Aufforderung, es ihr gleichzutun. Es wäre sinnlos gewesen, Dietmar von dem Sherry anzubieten. Sie hatte ihn noch nie Alkohol trinken sehen.

»Sie sind zurück.«

Dietmar war kein Freund vieler Worte.

»Ja«, meinte sie, ohne den Blick von der Flüssigkeit in ihrem Glas zu nehmen. »Es scheint, die ›Kleinen Brüder‹haben erneut einen Fehler gemacht.«

»Nur, dass ihnen diesmal kein Mädchen entkommen ist. Es ist gestorben.«

»Ja«, sagte sie erneut. »Aber warum taucht ihre Leiche auf einem Parkplatz in Deutschland auf? Das würde ihnen nie passieren. Die Brüder hätten sie irgendwo verschwinden lassen, wo sie nie wieder gefunden wird.«

»Sie denken an Absicht. Eine Falle?«

»Eine Spur!«

»Zu wem? Den Druiden?«

»Aus welchem Grund? Jan Lichtinger ist tot. Und die anderen? Oder sollte der Orden wiederauferstanden sein?«

»Dann wäre Magdalena sein Opfer. Was noch nicht erklärt, warum sie dort gefunden wurde, wo sie gefunden wurde.«

»Vielleicht war es nur einer von ihnen. Hauser kann den Atem des Todes bereits in seinem Nacken spüren. Will er sich ein letztes Mal dem Wahnsinn hingeben?« Sie nahm einen Schluck und schloss die Augen.

»Denkbar«, überlegte Dietmar. »Ihm wäre es zuzutrauen, die Leiche auf diese Weise zu entsorgen.«

»Sehr unprofessionell.« Rebecca stellte das Glas auf den dunklen Holztisch und lehnte sich zurück. »Es könnte aber auch ein neuer Orden sein, der die Dienste der ›Kleinen Brüder‹ in Anspruch nimmt.«

»Und dem alten Orden ein Zeichen schickt?« Dietmar wiegte ungläubig den Kopf hin und her. Rebecca wickelte spielerisch eine Strähne ihres Haares um den rechten Zeigefinger. Eine Angewohnheit aus frühen Kindheitstagen, die sie glaubte, abgelegt zu haben, und die sie dennoch dann und wann einholte. Sie wusste, dass sie vorsichtig sein musste. Dietmar genoss ihr Vertrauen wie niemand sonst. Er wusste von den Druiden und den keltischen Opfersteinen, vom Feuer und den glühenden Eisen. Und dennoch musste sie ihm den Blick auf die dunkelsten Seiten im Buch ihres Lebens verwehren. Magdalenas Schicksal durfte dieses Kapitel nicht aufschlagen. Zu klug und gerissen war ihr Leibwächter, als dass er den Sinn der dort geschriebenen Worte nicht erkannt und verstanden hätte.

»Sie sind noch am Leben. Hauser, Beckmann und Andersson.«

Rebecca suchte seinen Blick. Lag da ein Vorwurf in seinen Augen? Oder in seiner Stimme? Ja, die Druiden waren noch am Leben, dachte sie. Hatten sie es verdient? Und Dietmar? Würde er sie beseitigen? Und mit ihnen die letzte Verbindung zwischen Rebecca und dem Orden.

Sie wusste, dass der Tod während Dietmars Zeit als Fremdenlegionär zu dessen Alltag gehört hatte wie für sie ein Arbeitstreffen in der Firma. Keine Regung verriet die Absichten dieses Mannes. Sie wollte etwas sagen, hielt sich aber zurück.

»Ich werde die Angelegenheit für Sie bereinigen.«

Er las ihre Gedanken.

»Das kann ich nicht zulassen.«

Er sah sie fragend an. Sie beugte sich vor und legte ihre Hand auf seine. Es war das erste Mal, dass sie ihn berührte, seit er sie aus dem Keller nach oben in ihr Schlafzimmer getragen hatte. »Sie sind zu wichtig.«