9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Klassiker, Bestseller und Kultbuch – jetzt in einer brillanten neuen Übersetzung erstmals als eBook Gleich sein erstes Buch machte Nick Hornby 1992 mit einem Schlag weltweit berühmt: »Fever Pitch« hat beim Publikum und bei den Journalisten wahre Begeisterungsstürme entfacht. Hornbys Buch war bahnbrechend, weil es als erstes auf den Punkt brachte, was Fußballbesessenheit in all ihren ernsten und komischen Facetten ausmacht.»Fever Pitch« erzählt die Geschichte eines Fußballfans, dessen Leben von den seltenen Siegen und zahlreichen Niederlagen seines Clubs bestimmt wird. Der Fan heißt Nick Hornby, sein Verein Arsenal London. Mit wunderbarer Leichtigkeit und sprühendem Witz schildert Hornby die Spiele und sein Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Nick Hornby

Fever Pitch

Ballfieber - Die Geschichte eines Fans

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Nick Hornby

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Nick Hornby

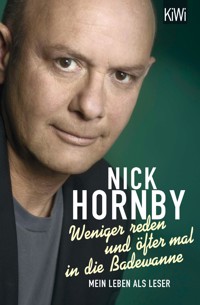

Nick Hornby, 1957 geboren, studierte in Cambridge und arbeitete zunächst als Lehrer. Er ist Autor zahlreicher Bestseller: »High Fidelity«, verfilmt mit John Cusack und Iben Hjejle, »About a Boy«, verfilmt mit Hugh Grant, »A Long Way Down«, verfilmt mit Pierce Brosnan, »How to Be Good«, »Slam« und »Juliet, Naked«, sowie weiterer Bücher über Literatur und Musik. Nick Hornby lebt in London.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Gleich sein erstes Buch machte Nick Hornby 1992 mit einem Schlag weltweit berühmt: »Fever Pitch« hat beim Publikum und bei den Journalisten wahre Begeisterungsstürme entfacht. Hornbys Buch war bahnbrechend, weil es als erstes auf den Punkt brachte, was Fußballbesessenheit in all ihren ernsten und komischen Facetten ausmacht.

»Fever Pitch« erzählt die Geschichte eines Fußballfans, dessen Leben von den seltenen Siegen und zahlreichen Niederlagen seines Klubs bestimmt wird. Der Fan heißt Nick Hornby, sein Verein Arsenal London. Mit wunderbarer Leichtigkeit und sprühendem Witz schildert Hornby die Spiele und sein Leben.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Titel der Originalausgabe: Fever Pitch

Copyright © 1992 by Nick Hornby

All rights reserved

Aus dem Englischen von Marcus Stegelmann, Henning Stegelmann und Ingo Herzke

© 1992, 2013, 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © Barbara Thoben, Köln

ISBN978-3-462-30884-6

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Widmung

Vorwort zur Neuausgabe von Fever Pitch

Einleitung

1968–1975

Heimdebüt

Ein Jimmy Husband zum Tauschen

Don Rogers

England!

Ferienlager

Langweilig, langweiliger, Arsenal

Pelé

Geprügelt

Siehst du mich im Fernsehen?

Wie ich das Double gewann

Eine andere Stadt

Islington Boy

Glücklich

Meine Mutter und Charlie George

Sozialgeschichte

Me and Bobby McNab

Wembley II – Der Albtraum geht weiter

Eine neue Familie

Eine Frage von Leben und Tod

Reifeprüfung

Das volle Programm

Carol Blackburn

Strich drunter

1976–1986

Meine zweite Kindheit

Supermac

Viertligastadt

Jungen und Mädchen

Wie Frauen eben so sind

Wembley III – Die Rückkehr des Grauens

Schaummäuse und Buzzcocks-Platten

Wembley IV – Die Katharsis

Ein Loch stopfen

Liam Brady

Arsenalesk

Ein Leben nach dem Fußball

Das gehört dazu

Mein Bruder

Clowns

Dasselbe alte Arsenal

Trivial Pursuit

Trainer

Auf dem Platz

Die Munsters und Quentin Crisp

Charlie Nicholas

Eine Sieben-Monats-Delle

Coconuts

Pete

Heysel

Früh am Ende

Wieder Alkohol

Tiefpunkte

Raus aus der Sackgasse

1986–1992

George

Männerfantasie

Von Hampstead nach Tottenham

Ein ganz normaler Samstag

Golden

Bananen

Der König der Kenilworth Road

Mein Knöchel

Das Spiel

Keine Entschuldigung nötig

Willkommen in England

Gus Caesar

In Laufweite

Tyrannei

Hillsborough

Der größte Augenblick aller Zeiten

Sitzplätze

Rauchen

Sieben Tore und eine Schlägerei

Saddam Hussein und Warren Barton

Typisch Arsenal

Spielen

Die Rückkehr der Sechziger

Ich danke Liz Knights für ihre enorme Unterstützung, Ermutigung und Begeisterung; Virginia Bovell für ihre Toleranz und ihr Verständnis; außerdem Nick Coleman, Ian Craig, Ian Preece, Caroline Dawnay und Viv Redman.

Für meine Mutter und meinen Vater

Vorwort zur Neuausgabe von Fever Pitch

Im Februar 2011 – genauer gesagt am 27. Februar, ungefähr um 17 Uhr 50 – musste mein Verein Arsenal in der letzten Minute des Pokalfinales gegen Birmingham City ein Gegentor einstecken und verlor damit das Spiel. Ich sah, wie die Fans von Birmingham in der anderen Kurve vor Begeisterung ausrasteten, denn ihre Freude wurde noch durch die Überraschung versüßt: Birmingham stand kurz vorm Abstieg, Arsenal hatte als haushoher Favorit gegolten.

Wie andere Arsenalfans meines Alters hatte ich das alles schon früher erlebt: Ich habe mein Team gegen den Drittligisten Swindon Town verlieren sehen, gegen das tapfere kleine Luton Town, gegen West Ham, als die in der Second Division spielten – alles Begegnungen, die in diesem Buch beschrieben werden. Mein jüngeres Ich wäre also von der unerfreulichen Wendung kaum überrascht gewesen, genauso wenig von meiner Verzweiflung; womöglich wäre ich enttäuscht darüber, dass im 21. Jahrhundert keine Erfindung, kein Gesetz solche Vorkommnisse verhinderten.

Den Elfjährigen, der Arsenal gegen Swindon verlieren sah, hätten allerdings einige Aspekte des Birmingham-Spiels verwundert; selbst der 34-Jährige, der dieses Buch schrieb, hätte ein paar Erklärungen gebraucht. Zum Beispiel: Citys Führungstreffer gelang per Kopfball einem hünenhaften Serben, ein Holländer glich für Arsenal aus. Ein von einem russischen Klub ausgeliehener Nigerianer erzielte den Siegtreffer nach einem lachhaften defensiven Missverständnis zwischen einem Franzosen und einem Polen. Was waren das für Leute? Wieso spielten sie in einem nationalen Pokalfinale in Wembley? Und wieso hatte ich fast neunzig Pfund fürs Zuschauen bezahlt?

Der englische Fußball hat sich verändert, seit Fever Pitch 1992 veröffentlicht wurde. Tatsächlich ist in den letzten zwanzig Jahren mehr passiert als in den siebzig oder achtzig Jahren zuvor. Das Spiel ist schneller und besser geworden, die Spieler sind fitter und technisch versierter. Unsere Stadien sind größtenteils sicher, aber die Eintrittskarten ruinös teuer und schwer zu ergattern, sodass das Publikum älter und ruhiger geworden ist. Schon allein deshalb ist so ungefähr jeder, der im letzten Jahrzehnt in der Premier League gespielt hat, Multimillionär; Anfang der Neunziger hingegen spielte Englands talentiertester Fußballer, Paul Gascoigne, in der reicheren und glamouröseren italienischen Liga. Inzwischen sind sowohl die Lire als auch ihr Lockruf verschwunden. Abonniert man einen Sportsender, kann man jeden Tag zwei oder drei Spiele sehen, die irgendwo in Europa ausgetragen werden. Ein Spiel der Premier League lässt sich leichter in New York oder auf den Kanarischen Inseln anschauen als in London, und man kann in jeder Bar der Welt mit irgendjemandem über Arsène Wengers scheinbar starrsinnige Verweigerung teurer Transfers diskutieren. Mein früher so grimmiges und unattraktives Team wurde plötzlich der Inbegriff ästhetischer Vollkommenheit und erlebte die womöglich großartigste Epoche seiner Geschichte: Ein paar verwirrende Jahre lang, von 1997 bis 2006, konnte ich jeden zweiten Samstag einige der besten Fußballer der Welt spielen sehen.

Die meisten dieser Veränderungen lassen sich auf ein Ereignis zurückführen – die Katastrophe von Hillsborough – und auf einen Mann – Rupert Murdoch. Nach Hillsborough setzte sich allgemein die Erkenntnis durch, dass etwas geschehen müsse – dass die riesigen, bröckelnden Betontribünen keine Sicherheit boten, dass man bei einer Nachmittagsveranstaltung nicht um sein Leben oder seine Gesundheit fürchten sollte. Und Murdoch begriff, dass seine Fernsehsender für weite Teile der Bevölkerung unentbehrlich würden, wenn er die Rechte am populärsten Sport des Planeten erwürbe. Er pumpte ungeheure Geldmengen in den Fußball, ausländische Stars strömten zu Hunderten herbei, und die Vereine trieben die Preise ihrer Dauerkarten in die Höhe, um die erstaunlichen neuen Gehälter zu finanzieren.

Mehr als einmal habe ich lesen müssen, dass just das Buch, das Sie in Händen halten, irgendwie für einige dieser Umwälzungen verantwortlich sein sollte. Dieser Theorie zufolge hat Fever Pitch das Spiel an die gebildete Mittelschicht verkauft, deren Angehörige sich dann als Einzige noch leisten konnten, den Eintritt zu bezahlen. Nur zu gern würde ich mir den Anstoß zu sozialen und kulturellen Veränderungen ans Revers heften, doch leider kann ich das nicht; es ist keine falsche Bescheidenheit, wenn ich darauf hinweise, dass der Besitzer eines internationalen Medienimperiums größeren Einfluss auf die britische Sportwelt hatte als mein erstes Buch. Außerdem ist da etwas faul: die Annahme, der Erfolg von Fever Pitch gründe ausschließlich auf dem Mittelschichtleser – als würden Arbeiter und Unterschicht nicht lesen. Ich hatte den Eindruck, dass Fever Pitch sowohl von Leuten gelesen wurde, die Bücher kaufen, als auch von denen, die keine kaufen, von Leuten mit Eliteuniabschluss und von Schulabbrechern; aus den Gesprächen mit meinen Lesern habe ich den Schluss gezogen, dass mein Bildungshintergrund (mittelmäßiges Abitur, Studium in Cambridge) eine untergeordnete Rolle spielte im Vergleich zum Trauma, das mir Don Rogers im League-Cup-Finale 1969 zugefügt hat.

Dieses Buch hat keine dramatische Entstehungsgeschichte – das Schreiben ging mir leicht von der Hand, und ich fand relativ schnell einen Verlag. Vorher hatten jedoch mehrere Verlage das Manuskript aus dem Grund abgelehnt, dass »Fußballbücher sich nicht verkaufen«, und mir schien diese Sicht in einer ähnlich undemokratischen Annahme begründet. Gemeint war offensichtlich: »Fußballfans sind dumm; trotzdem kaufen sie nicht mal die schlampig zusammengeschmierten Ghostwriter-Autobiografien, die wir ständig raushauen. Was haben Sie da wohl für Chancen mit Ihren postmodernen Anspielungen und Jane-Austen-Zitaten?« Der Gedanke, dass sich schlampig zusammengeschmierte Ghostwriter-Autobiografien nicht verkaufen, weil sie von Ghostwritern schlampig zusammengeschmiert werden, war ihnen anscheinend noch nicht gekommen. Fever Pitch hat vielleicht nicht die soziale Zusammensetzung des Fußballpublikums verändert, aber hoffentlich Verlagen die Augen geöffnet, was das kommerzielle Potenzial einer anderen Art von Sportbuch angeht. Ich will diesem Buch keine übertriebenen literarischen Meriten andichten, aber als ich es schrieb, wusste ich genau, dass sehr viele Fußballfans lesen können, ohne dabei die Lippen bewegen zu müssen. Zwei Inspirationsquellen zu Fever Pitch kamen aus Amerika: Tobias Wolffs autobiografisches This Boy’s Life und Frederick Exleys oft übersehener Klassiker A Fan’s Notes (aus beiden zusammen wurde der Untertitel des Buchs, A Fan’s Life). Vielleicht liegt es daran, dass Popkultur Amerikas Markenzeichen ist, jedenfalls ist in den USA niemand überrascht, wenn ein Schriftsteller sich mit Baseballergebnissen genauso gut auskennt wie mit zeitgenössischer Lyrik; in Großbritannien jedoch wird diese Art kultureller Umarmung immer noch misstrauisch beäugt. Ein lesender Fußballfan ist ein prätentiöser Snob, und ein Dichter mit Dauerkarte lässt sich zum Mob herab.

Ich wusste auch, dass Fußball seine Reichweite lange vor Fever Pitch vergrößert hatte. Viele Leute, mit denen ich Fußball geschaut und gespielt habe, gehörten wie ich zur ersten Generation ihrer Familie, die in der Mittelschicht angekommen war; wir waren Nutznießer der sozialen Mobilität der Nachkriegszeit. Wir hatten im Gegensatz zu unseren Eltern studiert, und viele von uns liebten Fußball, weil unsere Väter und Großväter ihn liebten. Außerdem hatte Fußball ohnehin schon einen guten Teil seines Arbeiterklassengeruchs abgelegt, als England 1966 Weltmeister und George Best zum Popstar wurde. Fußball zu mögen war so einfach geworden, wie Popmusik zu mögen. Viele dieser Jungs gingen in den Achtzigern, als der Fußball krank wurde, nicht mehr ins Stadion und kehrten dann Mitte der Neunziger zurück, als es ihm wieder besser ging. (Ich blieb die ganze Zeit dabei, was ich nicht hätte tun sollen, doch meine Hartnäckigkeit qualifizierte mich überhaupt erst dazu, dieses Buch zu schreiben.) Als junge Männer aufhörten, sich gegenseitig zu Klump zu hauen – oder als jedenfalls die Polizei begriff, wie man sie daran hindern konnte –, kamen alle wieder. Das ist soziologisch gar nicht besonders komplex. Aber Fever Pitch erschien gerade zu der Zeit, als unsere Stadien sicherer, gesünder und voller wurden, familien- und frauenfreundlicher, und folglich wurde das Buch – positiv wie negativ – mit dafür verantwortlich gemacht. Später fand ich heraus, dass ganz ähnliche Diskussionen und Muster auch in anderen Ländern stattfanden, vor allem in den USA, wo Fever Pitch aus naheliegenden Gründen weitestgehend unbeachtet blieb. Anscheinend ist der Profisport überall von Finanzinteressen übernommen und gentrifiziert worden. Unternehmensleitungen laden ihre Gäste nicht mehr ins Theater und in die Oper ein, sondern in die Stadionloge; die Mittelschicht ist überall anders geworden, hat einen anderen Hintergrund und Geschmack.

Als Birmingham City in der 89. Minute den Siegtreffer erzielte, spürte ich die vertrauten Gefühle, die mit einer Niederlage Arsenals einhergehen – Unglauben, Übelkeit, der feste Entschluss, mich nie wieder diesem Elend auszusetzen –, aber nicht nur der Fußball hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten geändert. Auch mit mir ist eine Menge passiert, und da Fever Pitch autobiografisch ist, bin ich das andere Thema des Buchs. Mal abgesehen von den dubiosen Akteuren auf dem Rasen – wer waren diese Leute neben mir auf der Tribüne? Als ich dieses Buch schrieb, war ich unverheiratet und kinderlos; nun saß ich in Wembley mit meiner zweiten Frau und meinen beiden jüngeren Söhnen. Sie waren sieben und acht Jahre alt, in Gehweite sowohl von Highbury als auch vom neuen Emirates-Stadion aufgewachsen, und jetzt sahen sie ihre Mannschaft zum ersten Mal in einem Pokalfinale in Wembley. Mein Jüngster brach in Tränen aus, der ältere zerrte seine Mutter in Richtung Ausgang. Ich war also stinksauer wegen des Tores (spielt jetzt keine Rolle mehr, aber Koscielny hätte den Ball auf die Tribüne hauen sollen), doch ebenso sehr taten mir die Jungs leid, und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie ohne meine Verbindung zu Arsenal, die auf den folgenden Seiten analysiert wird, gar nicht hier gewesen wären.

Auf den ersten Blick ist diese Verbindung auch ungebrochen. Ich habe in den letzten zwanzig Jahren wahrscheinlich weniger als zwanzig Heimspiele verpasst, und die Stimmung im Haus sinkt bei miesen Ergebnissen noch immer. Wenn überhaupt, drückt die Trübsal sogar schwerer, weil ich mit Leuten zusammenlebe, die genauso betroffen sind. Doch es ist ein anderes Spiel, ein anderes Stadion, und die Lücken, die in Kindheit und Jugend in meinem Leben klafften, sind geschlossen – durch einen erfüllenden Vollzeitjob, den ich mithilfe von Fever Pitch ergreifen konnte, durch ein glückliches, wenn auch forderndes und kompliziertes Familienleben. Ich würde und könnte dieses Buch heute nicht mehr schreiben, aber das soll seinen Wert nicht schmälern, denn diese Unfähigkeit ist sowohl Verlust als auch Gewinn. Ich vermisse den Menschen, der so viel Zeit für Leiden und Leidenschaft hatte, doch wenn ich heute über ihn schreiben sollte, würde ich ihm wahrscheinlich den Kopf tätscheln und sagen, auch er würde älter und weiser, und damit wären Sinn und Zweck des Buchs völlig verfehlt. Ich habe das alles gefühlt, und mit mir viele, viele andere; Millionen. Und auch wenn diese Millionen manches vom Spiel und von den Arenen, in denen es heute ausgetragen wird, nicht mehr wiedererkennen, so treten meine Söhne und Millionen andere, Jungen wie Mädchen, doch gerade erst zu dieser Reise an, die ihnen viel Schmerz und ganz selten einmal Momente überirdischer Freude bringen wird. Ich vermute, das wird nie aufhören.

April 2012

Einleitung

Sonntag, 14. 7. 1991

Es steckt die ganze Zeit da drinnen und will raus.

Ich wache gegen zehn Uhr auf, koche zwei Tassen Tee, bringe sie ins Schlafzimmer, stelle sie neben dem Bett ab. Wir trinken beide gedankenverloren kleine Schlucke; so kurz nach dem Aufwachen liegen lange, träumerische Pausen zwischen vereinzelten Bemerkungen – über den Regen draußen, über den gestrigen Abend, über das Rauchen im Schlafzimmer, das ich doch lassen wollte. Sie fragt mich, was ich diese Woche vorhabe, und ich denke: Erstens: Mittwoch treffe ich Matthew. Zweitens: Matthew hat immer noch mein Champions-Video. Drittens (da Matthew nur Pro-forma-Arsenalfan ist und seit ein paar Jahren nicht mehr im Stadion war und daher keine Gelegenheit hatte, einige der neuen Verpflichtungen leibhaftig zu sehen): Ich überlege, was er wohl von Anders Limpar hält.

So bin ich in drei einfachen Schritten, zwanzig Minuten nach dem Aufwachen, schon wieder mittendrin. Ich sehe Limpar auf Gillespie zulaufen, rechts vorbeiziehen, stürzen: ELFMETER! DIXON TRIFFT! 2:0! … Mersons Hackentrick und Smiths Rechtsschuss ins lange Eck im selben Spiel … Mersons kurzer Antritt vorbei an Grobbelaar im Auswärtsspiel gegen Liverpool in Anfield … Davis’ Kracher aus der Drehung gegen Villa … (Und wir haben Juli: der spielfreie Monat, in dem überhaupt kein Vereinsfußball stattfindet.) Manchmal, wenn ich mich diesen Träumereien ganz und gar hingebe, gehe ich immer weiter zurück, über Anfield ’89, Wembley ’87, Stamford Bridge ’78, und mein gesamtes Fußballleben zieht vor meinem geistigen Auge vorüber.

»Woran denkst du gerade?«, fragt sie.

Und jetzt lüge ich. Ich denke überhaupt nicht an Martin Amis oder Gérard Depardieu oder die Labour Party. Aber als Besessener hat man keine Wahl; in solchen Situationen muss man lügen. Würden wir jedes Mal die Wahrheit sagen, könnten wir mit niemandem aus der realen Welt eine Beziehung führen. Wir würden allein mit unseren Arsenal-Stadionheften oder unseren Original-Stax-Platten mit blauem Label oder unseren King-Charles-Spaniels vermodern, unsere zweiminütigen Tagträume würden immer länger werden, bis wir dann den Job verlieren, nicht mehr duschen, uns nicht mehr rasieren, nicht mehr essen, bis wir nur noch in unserem eigenen Dreck auf dem Fußboden liegen und das Video immer und immer wieder zurückspulen, weil wir den gesamten Originalkommentar des Spiels vom 26. Mai 1989 auswendig lernen wollen, inklusive David Pleats Expertenanalyse. (Glaubt ihr, ich hätte das Datum nachschlagen müssen? Ha!) Die Wahrheit ist: Erschreckend weite Strecken eines durchschnittlichen Tages bin ich schwachsinnig.

Ich will damit nicht andeuten, das Nachdenken über Fußball an sich sei ein unangemessener Gebrauch des Gehirns. David Lacey, der wichtigste Fußballkorrespondent des Guardian, kann sehr gut schreiben und ist offensichtlich intelligent, und er widmet dem Spiel ganz bestimmt noch mehr Gehirnschmalz als ich. Der Unterschied zwischen Lacey und mir ist, dass ich nur selten denke. Ich erinnere mich, ich fantasiere, ich versuche mir jedes einzelne Tor von Alan Smith vor Augen zu rufen, ich hake sämtliche Erstligastadien ab, in denen ich schon gewesen bin; ein- oder zweimal habe ich, als ich nicht einschlafen konnte, sämtliche Arsenalspieler zu zählen versucht, die ich je gesehen habe. (Als Teenager kannte ich die Namen aller Spielerfrauen der Mannschaft, die das Double gewann; heute weiß ich bloß noch, dass Charlie Georges Verlobte Susan Farge hieß und Bob Wilsons Frau Megs, doch selbst diese bruchstückhafte Erinnerung ist erschreckend überflüssig.)

Das alles hat nichts mit Denken im eigentlichen Wortsinn zu tun. Keine Analyse, keine Selbstreflexion, keine geistige Anstrengung, denn Besessene können ihre eigene Leidenschaft nicht von außen betrachten oder reflektieren. In gewisser Weise ist das die Definition von Besessenheit (und erklärt, warum so wenige ihre Besessenheit erkennen. Ein Fußballfan aus meinem Bekanntenkreis, der letzte Saison zu einem Spiel von Wimbledons zweiter Mannschaft gegen Luton ging, allein, an einem eiskalten Januarnachmittag – und das nicht, um etwas zu beweisen, oder als alberne, selbstironische Jungsnummer, sondern aus echtem Interesse –, leugnete neulich heftig, in irgendeiner Weise exzentrisch zu sein.)

Fever Pitch ist der Versuch, meine Besessenheit irgendwie in den Blick zu bekommen. Wieso hat eine Beziehung, die als Schuljungenschwarm begann, fast ein Vierteljahrhundert gehalten, länger als jede andere Beziehung, die ich aus eigenem freiem Willen eingegangen bin? (Ich liebe meine Familie sehr, aber sie wurde mir irgendwie aufgezwungen, und zu keinem der Menschen, mit denen ich vor meinem vierzehnten Geburtstag Freundschaft schloss, habe ich noch Kontakt – abgesehen vom einzigen Arsenalfan an meiner Schule.) Und wieso hat diese Zuneigung meine wiederkehrenden Schübe von Gleichgültigkeit, Kummer und echtem Hass überlebt?

Das Buch untersucht außerdem in Teilen, welche Bedeutungen Fußball für manche von uns anscheinend transportiert. Mir ist inzwischen ziemlich klar, dass meine Leidenschaft vor allem etwas über meinen Charakter und meine persönliche Geschichte aussagt, doch wie Fußball im Allgemeinen wahrgenommen und konsumiert wird, lässt offensichtlich jede Menge Rückschlüsse auf unsere Gesellschaft und Kultur zu. (Manche meiner Freunde betrachten das als prätentiösen, selbstgerechten Quatsch, als die Sorte verzweifelter Rechtfertigung, die man von einem Kerl erwarten kann, der einen enormen Teil seiner Freizeit damit verbringt, in der Kälte zu stehen und sich elendig zu ärgern. Der Gedanke widerstrebt ihnen besonders, weil ich dazu neige, den metaphorischen Gehalt des Fußballs zu übertreiben und ihn dort ins Gespräch zu bringen, wo er ganz sicher nicht hingehört. Inzwischen habe ich eingesehen, dass Fußball nicht zur Erklärung des Falklandkonflikts, der Rushdie-Affäre, des Golfkriegs, der Geburtserfahrung, des Ozonlochs, der Kopfsteuer usw. usf. taugt, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu entschuldigen, die sich meine angestrengten und anstrengenden Analogien anhören mussten.)

Und schließlich geht es in Fever Pitch ums Fansein. Ich habe Bücher von Leuten gelesen, die offensichtlich Fußball lieben, aber das ist etwas ganz anderes; und ich habe Bücher gelesen, die von – in Ermangelung eines besseren Ausdrucks – Hooligans geschrieben wurden, doch mindestens 95 Prozent der Millionen, die jedes Jahr ins Stadion gehen, haben in ihrem ganzen Leben noch nie jemanden geschlagen. Das hier also ist für uns alle, den Rest, und für alle anderen, die sich vielleicht schon mal gefragt haben, wie es ist, so zu sein. Die Einzelheiten treffen zwar nur auf mich speziell zu, aber ich hoffe, dass sie bei all jenen eine Saite zum Klingen bringen, deren Gedanken schon mal mitten in der Arbeit, in einem Film, in einem Gespräch abgedriftet sind zu einem Volleyschuss mit links in den rechten Torwinkel vor zehn oder fünfzehn oder fünfundzwanzig Jahren.

1968–1975

Heimdebüt

Arsenal – Stoke City14.9.1968

Ich verliebte mich in Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: unvermittelt, unbegreiflich, unkritisch, ohne einen Gedanken an den Schmerz oder den Schaden, den er mir zufügen würde.

Im Mai 1968 (natürlich ein Datum mit gewissen Konnotationen, aber ich denke immer noch eher an Jeff Astle als an Pariser Studenten), gleich nach meinem elften Geburtstag, fragte mich mein Vater, ob ich mit ihm zum FA-Cup-Finale zwischen West Brom und Everton gehen wolle; ein Kollege hatte ihm zwei Tickets angeboten. Ich sagte, Fußball interessiere mich nicht, nicht mal das Pokalfinale – was auch stimmte, soweit ich weiß, aber perverserweise schaute ich mir trotzdem das gesamte Spiel im Fernsehen an. Ein paar Wochen später sah ich mit meiner Mutter gebannt das Europapokalfinale zwischen Manchester United und Benfica, und Ende August stand ich ganz früh auf, um zu hören, wie es United im Finale des Weltpokals ergangen war. Ich liebte Bobby Charlton und George Best (von Denis Law, dem dritten Mitglied der Dreieinigkeit, wusste ich nichts, denn er hatte das Benfica-Spiel verletzt verpasst) mit einer Leidenschaft, die mich selbst vollkommen überraschte; sie hielt drei Wochen, bis mein Vater mich zum ersten Mal mit nach Highbury nahm.

1968 hatten sich meine Eltern schon getrennt. Mein Vater hatte eine andere Frau kennengelernt und war ausgezogen, ich lebte mit meiner Mutter und meiner Schwester in einer kleinen Doppelhaushälfte außerhalb von London. Dieser Zustand war an sich wenig bemerkenswert (obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass sonst jemand in meiner Klasse getrennte Eltern hatte – die Sixties brauchten noch sieben oder acht Jahre, um es die vierzig Kilometer von London über die M4 zu schaffen), doch die Trennung hatte uns alle vier auf verschiedene Weise verletzt, wie bei Trennungen zu erwarten.

Diese neue Phase des Familienlebens brachte einige unvermeidliche Schwierigkeiten mit sich, die größte davon war jedoch zugleich die banalste: das ganz gewöhnliche und doch unlösbare Besuchswochenenden-mit-Zoobesuch-Problem. Oft konnte Dad uns nur mitten in der Woche sehen; aus naheliegenden Gründen wollten wir dann nicht zu Hause bleiben und fernsehen, andererseits gab es kaum Orte, an die ein Mann abends zwei Kinder unter zwölf mitnehmen konnte. Normalerweise fuhren wir drei in einen Nachbarort oder zu einem Flughafenhotel, wo wir in einem kalten und am frühen Abend noch menschenleeren Restaurant saßen und wo Gill und ich unter den Augen meines Vaters mehr oder weniger wortlos (essende Kinder sind ohnehin nicht unbedingt gewandte Gesprächspartner, und wir waren es gewohnt, unsere Mahlzeiten vor dem Fernseher einzunehmen) Steak oder Hühnchen aßen. Er hat sicher verzweifelt versucht, irgendwas anderes zu finden, was er mit uns unternehmen konnte, aber in einer Pendlerstadt, montagabends zwischen 18:30 und 21:00 Uhr, waren die Möglichkeiten beschränkt.

Im Sommer dieses Jahres fuhr ich mit meinem Vater in ein Hotel in der Nähe von Oxford, wo wir abends im menschenleeren Speisesaal saßen und ich mehr oder weniger wortlos Steak oder Hühnchen aß, eins von beiden. Nach dem Essen setzten wir uns mit den anderen Hotelgästen vor den Fernseher, und Dad trank zu viel. Es musste sich was ändern.

Im September versuchte mein Vater es noch einmal mit Fußball und war sicher höchst verwundert, als ich zustimmte. Ich hatte bisher noch zu keinem einzigen seiner Vorschläge Ja gesagt, allerdings auch selten Nein. Ich lächelte bloß höflich und machte ein Geräusch, das Interesse, allerdings keine Haltung ausdrücken sollte; eine enervierende Angewohnheit, die ich mir, glaube ich, ganz speziell für diese Lebensphase ausgedacht hatte, die ich allerdings seither irgendwie beibehalten habe. Zwei oder drei Jahre lang hatte er versucht, mich mit ins Theater zu nehmen; jedes Mal, wenn er fragte, zuckte ich bloß die Achseln und grinste dämlich, bis Dad irgendwann wütend wurde und sagte, ich solle das Ganze vergessen; und genau das wollte ich hören. Es war auch nicht bloß Shakespeare: Bei Rugby- oder Cricketspielen war ich genauso skeptisch, oder bei Bootsfahrten oder Ausflügen nach Silverstone und in den Longleat Park. Damit wollte ich meinen Vater gar nicht für seine Abwesenheit bestrafen; ich glaubte tatsächlich, dass ich mit ihm sehr gern überallhin gehen würde, nur nicht an all die Orte, die er sich einfallen ließ.

1968 war wohl das traumatischste Jahr meines Lebens. Nach der Trennung meiner Eltern zogen wir in ein kleineres Haus, doch aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände waren wir eine Zeit lang obdachlos und mussten bei Nachbarn wohnen; ich erkrankte schwer an Gelbsucht; und ich kam an eine neue Schule, die örtliche Grammar School. Ich müsste schon sehr ignorant sein, wenn ich behaupten wollte, das Arsenalfieber, das mich bald packte, habe nichts mit diesem Schlamassel zu tun gehabt. (Ich frage mich, wie viele weitere Fans wohl auf ähnliche Freud’sche Dramen stoßen würden, wenn sie die Umstände betrachteten, die zu ihrer Obsession führten. Klar, Fußball ist ein großartiges Spiel, aber was unterscheidet diejenigen, denen ein paar Stadionbesuche im Jahr reichen – die sich nur die großen Spiele ansehen, den Schrott auslassen, mit Sicherheit der vernünftigere Weg –, von denen, die sich gezwungen fühlen, ja kein Spiel zu verpassen? Wieso reist man mittwochs von London nach Plymouth, verschwendet einen wertvollen Urlaubstag, um sich eine Begegnung anzuschauen, die im Grunde schon im Hinspiel in Highbury entschieden wurde? Und wenn diese Theorie vom Fansein als Therapie nicht völlig danebenliegt, was zum Teufel ist dann im Unbewussten der Leute vergraben, die zu den Pokalspielen um die Football League Trophy gehen? Vielleicht will man das lieber nicht wissen.)

In der Kurzgeschichte »Der Wintervater« des amerikanischen Autors Andre Dubus wird ein Mann beschrieben, der durch die Scheidung von seinen beiden Kindern getrennt wird. Im Winter ist seine Beziehung zu ihnen angespannt und gereizt; sie pendeln zwischen nachmittäglichen Jazzklubs, Kinos und Restaurants und starren einander an. Doch im Sommer, wenn sie an den Strand können, kommen sie gut miteinander aus. »Der lange Strand und das Meer waren ihr Vorgarten; die Decke ihr Zuhause; die Kühlbox und die Thermosflasche ihre Küche.« Fernsehserien und Filme haben diese furchtbare Tyrannei der Umgebung längst erkannt und lassen Männer mit quengeligen Kindern und Frisbees durch Parks tappen. Mir bedeutet »Der Wintervater« viel, denn er geht einen Schritt weiter: Die Geschichte zeigt, was an den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern wertvoll ist, und erklärt schlicht und präzise, wieso die Zooausflüge scheitern müssen.

Nach meinem Empfinden können hiesige Seebäder wie Bridlington und Minehead nicht das gleiche befreiende Gefühl vermitteln wie die amerikanischen Strände in Dubus’ Erzählung; doch mein Vater und ich standen kurz davor, die perfekte englische Entsprechung zu finden. Samstagnachmittage in Nordlondon gaben uns ein Umfeld, in dem wir zusammen sein konnten. Wir konnten reden, wenn wir wollten, der Fußball bot uns Gesprächsstoff (und das Schweigen war keine Last mehr), die Tage hatten Struktur und eine mit der Zeit gewohnte Routine. Der Platz von Arsenal sollte unser Vorgarten sein (und da es ein englischer Rasen war, starrten wir meistens traurig durch stürmische Regenschauer darauf), die Gunner’s Fish Bar in der Blackstock Road unsere Küche und die Westtribüne unser Zuhause. Dieses wunderbare Arrangement änderte unser Leben, als Veränderung dringend nottat, doch es schloss auch aus: Dad und meine Schwester fanden nie ein richtiges Zuhause. Vielleicht würde das heute nicht mehr passieren; vielleicht würde ein neunjähriges Mädchen in den Neunzigern mit gleichem Recht zum Fußball gehen wie wir beide. Doch in unserer Heimatstadt im Jahr 1969 hätte ein solches Ansinnen wenig Anklang gefunden, und so musste meine Schwester mit ihren Puppen daheim bei unserer Mutter bleiben.

Vom Fußball an jenem ersten Nachmittag weiß ich nicht mehr viel. Eine seltsame Laune des Gedächtnisses lässt mich das einzige Tor des Tages deutlich sehen: Der Schiedsrichter gibt Elfmeter (er läuft in den Strafraum und deutet dramatisch mit dem Zeigefinger, Jubel brandet auf); es wird still, als Terry Neill anläuft; allgemeines Aufstöhnen, als Gordon Banks sich langmacht und den Ball pariert; praktischerweise fällt er Neill wieder vor die Füße, und er trifft im zweiten Versuch. Aber ich bin überzeugt, dieses Bild hat sich aus späterem Erleben ähnlicher Augenblicke zusammengesetzt, denn eigentlich nahm ich zu dem Zeitpunkt nichts davon wahr. Was ich an dem Tag wirklich sah, war eine verwirrende Kette unbegreiflicher Ereignisse, an deren Ende alle um mich herum aufstanden und brüllten. Wenn ich das auch tat, dann sicher peinliche zehn Sekunden später als der Rest.

Doch ich habe andere, verlässlichere und wahrscheinlich bedeutsamere Erinnerungen. Ich erinnere mich an die überwältigende Männlichkeit des Ganzen – Zigarrenqualm, Pfeifenrauch und Schimpfworte (die ich schon mal gehört hatte, aber nicht von Erwachsenen und nicht in solcher Lautstärke), und erst Jahre später wurde mir klar, was für eine Wirkung das auf einen Jungen haben musste, der mit Mutter und Schwester zusammenlebte; und ich erinnere mich, dass ich mehr aufs Publikum schaute als auf den Platz. Von meinem Sitzplatz aus hätte ich wahrscheinlich zwanzigtausend Köpfe zählen können; so etwas kann nur der Sportfan (oder Mick Jagger oder Nelson Mandela). Mein Vater verriet mir, es seien fast so viele Leute im Stadion wie in meiner Heimatstadt lebten, und ich war angemessen beeindruckt.

(Wir haben vergessen, dass sich in Fußballstadien immer noch erstaunliche Menschenmengen versammeln; vergessen vor allem, weil sie seit dem Krieg allmählich immer kleiner geworden sind. Trainer beschweren sich häufig über mangelnde lokale Unterstützung, vor allem, wenn ihr mittelmäßiges Erst- oder Zweitligateam mal ein paar Wochen lang keine Packung bekommen hat; doch dass zum Beispiel Derby County in der Spielzeit 1990/91, als sie Letzter der First Division wurden, immer noch einen Zuschauerschnitt von fast siebzehntausend erreichten, ist schlicht ein Wunder. Selbst wenn dreitausend Gästefans da waren, heißt das, dass von den übrigen vierzehntausend Derbyfans nicht wenige mindestens achtzehn Mal ins Stadion gegangen sind, um sich den schlechtesten Fußball der letzten oder überhaupt irgendeiner Saison anzuschauen. Mal ehrlich, wieso sollte sich überhaupt jemand das antun?)

Doch mich beeindruckte weniger die Masse der Menschen, oder dass Erwachsene das Wort »WICHSER!« so laut brüllen durften, wie sie wollten, ohne dass sich jemand darüber aufregte. Den tiefsten Eindruck auf mich machte die tiefe Abscheu, ja der Hass aufs Geschehen, der die meisten Männer um mich herum vereinte. Soweit ich das beurteilen konnte, erfreute sich niemand an irgendetwas, was an diesem Nachmittag passierte. Schon wenige Minuten nach Anpfiff war echte Wut spürbar (»Du bist eine SCHANDE, Gould. Der ist eine SCHANDE!« »Hundert Pfund die Woche? HUNDERT PFUND DIE WOCHE! Das sollten die mir zahlen, weil ich dir zugucken muss!«); im Verlauf des Spiels wandelte sich der Zorn in Empörung und schien dann zu stummer Verdrossenheit zu gerinnen. Ja, ja, schon gut, ich kenne die ganzen Witzchen. Was sonst habe ich wohl in Highbury erwartet? Aber ich bin auch zu Spielen von Chelsea und Tottenham und den Queens Park Rangers gegangen und habe das Gleiche gesehen: Die natürliche Seelenlage des Fußballfans ist bittere Enttäuschung, ganz egal, wie es steht.

Ich glaube, tief im Inneren wissen wir Arsenalfans, dass der Fußball hier in Highbury selten schön anzusehen ist und dass unser Ruf als die langweiligste Mannschaft des gesamten Universums nicht ganz so abwegig ist, wie wir gern tun; doch wenn wir eine erfolgreiche Elf haben, können wir vieles vergeben. Das Arsenalteam, das ich an diesem Nachmittag sah, war schon geraume Zeit spektakulär erfolglos. Es hatte tatsächlich seit der Krönung der Queen nichts mehr gewonnen, und dieses jämmerliche und eindeutige Versagen rieb Salz in die ohnehin offenen Wunden der Fans. Viele Männer um uns herum sahen aus, als hätten sie jedes einzelne Spiel jeder fruchtlosen Saison gesehen. Das Gefühl, in eine katastrophal scheiternde Ehe hineinzustolpern, verlieh dem nachmittäglichen Geschehen eine besonders erregend lüsterne Note (bei einer echten Ehe hätten Kinder natürlich keinen Zutritt gehabt): Ein Partner versagte jämmerlich beim Versuch, dem anderen zu gefallen, und dieser andere drehte das Gesicht zur Wand, zu angewidert, um überhaupt noch hinzuschauen. Die Fans, die sich nicht mehr an die Dreißigerjahre erinnern konnten (was allerdings Ende der Sechziger noch ziemlich viele konnten), als der Verein fünfmal Meister und zweimal Pokalsieger wurde, hatten zumindest noch die Compton-Brüder und Joe Mercer vor Augen, das lag mehr als ein Jahrzehnt zurück; sogar das Stadion selbst mit seinen schönen Art-déco-Tribünen und den Jacob-Epstein-Büsten schien die aktuelle Truppe ebenso zu missbilligen wie meine Sitznachbarn.

Ich war natürlich schon bei öffentlichen Unterhaltungsevents gewesen: im Kino oder beim Weihnachtsmärchen oder beim Auftritt meiner Mutter im Chor der Operette Im Weißen Rössl im Rathaus. Aber das hier war anders. Die Zuschauer, die ich bis dahin erlebt hatte, wollten sich für ihr Geld amüsieren, und konnte man auch gelegentlich ein zappeliges Kind oder einen gähnenden Erwachsenen entdecken, so hatte ich doch noch nie vor Wut, Verzweiflung und Frustration verzerrte Gesichter gesehen. Unterhaltung als Qual war für mich eine vollkommen neue Vorstellung, und anscheinend hatte ich genau darauf gewartet.

Es ist vielleicht nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass diese Vorstellung mein Leben geformt hat. Man hat mir immer vorgeworfen, dass ich die Dinge, die ich liebe – natürlich Fußball, aber auch Bücher und Musik –, viel zu ernst nehme, und ich werde auch wirklich in gewisser Weise wütend, wenn ich eine schlechte Platte höre oder wenn jemand gleichgültig auf ein Buch reagiert, das mir viel bedeutet. Vielleicht haben mich die verzweifelten, verbitterten Männer auf der Westtribüne diese Wut gelehrt; und vielleicht verdiene ich deshalb mein Geld unter anderem als Kritiker – vielleicht höre ich beim Rezensieren ihre Stimmen. »Du bist so ein WICHSER!« »Den Booker-Preis? DEN BOOKER-PREIS? Den sollten die mir geben, weil ich dich lesen muss!«

Dieser eine Nachmittag brachte alles ins Rollen – es gab keine lange Flirtphase –, und heute ist mir klar, dass genau das Gleiche passiert wäre, wenn ich zuerst in die White Hart Lane oder an die Stamford Bridge gegangen wäre, denn die Erfahrung des ersten Mals war einfach zu überwältigend. Mein Vater machte einen hellsichtigen und verzweifelten Versuch, das Unvermeidliche abzuwenden, und nahm mich rasch mit zu den Tottenham Hotspurs, wo Jimmy Greaves beim 5:1 gegen Sunderland vier Tore erzielte, doch das Kind war schon in den Brunnen gefallen, die sechs Tore und die tollen Fußballer ließen mich kalt: Ich hatte mich bereits in eine Mannschaft verliebt, die Stoke City durch einen im Nachschuss verwandelten Elfmeter mit 1:0 bezwang.

Ein Jimmy Husband zum Tauschen

Arsenal – West Ham 26.10.1968

Bei diesem dritten Besuch im Highbury-Stadion (ein torloses Remis – meine Mannschaft hatte bisher in viereinhalb Stunden drei Tore erzielt) bekamen alle Kinder ein Soccer-Stars-Album geschenkt. Auf jeder Seite des Albums war Platz für einen Verein der ersten Liga, in vierzehn oder fünfzehn Kästchen konnten Sammelbilder der Spieler geklebt werden; wir bekamen auch gleich ein kleines Päckchen der Klebebilder, um mit dem Sammeln anzufangen.

Ich weiß, Werbegeschenke werden selten so aufgeladen beschrieben, aber: Dieses Album erwies sich als der letzte Schritt eines Sozialisationsprozesses, der mit dem Spiel gegen Stoke City begonnen hatte. Fußballbegeisterung erwies einem in der Schule unschätzbare Dienste (obwohl unser Sportlehrer Waliser und Rugbyfanatiker war, der uns einmal sogar verbieten wollte, gegen runde Bälle zu treten, selbst nach der Schule): Mindestens die Hälfte meiner Klasse und wahrscheinlich ein Viertel der Lehrer waren Fußballanhänger.

Es überrascht kaum, dass ich in meiner Jahrgangsstufe der einzige Arsenalfan war. Das nächstgelegene Erstligateam, Queens Park Rangers, hatte Rodney Marsh in der Mannschaft; Chelsea hatte Peter Osgood, Tottenham hatte Greaves, West Ham hatte die drei WM-Helden Geoff Hurst, Bobby Moore und Martin Peters. Arsenals bekanntester Spieler war wohl Ian Ure, berühmt vor allem wegen seiner lachhaften Unfähigkeit und seiner Mitwirkung bei der Fernsehshow Quiz Ball. Aber in diesem herrlichen, fußballsatten ersten Jahr an der Grammar School spielte es gar keine Rolle, dass ich damit allein war. In unserer verschnarchten Stadt hatte keine Mannschaft das Monopol auf Anhängerschaft, und mein neuer bester Freund, wie Vater und Onkel Fan von Derby County, war ähnlich isoliert. Wichtig war, dass man glaubte. Vor der Schule und in den Pausen spielten wir auf den Tennisplätzen mit einem Tennisball Fußball, und zwischen den Unterrichtsstunden tauschten wir Sammelbildchen – Ian Ure gegen Geoff Hurst (erstaunlicherweise hatten alle Bilder den gleichen Wert), Terry Venables gegen Ian St John, Tony Hateley gegen Andy Lochhead.

So wurde mir der Übergang auf die neue Schule unvorstellbar leicht gemacht. Ich war in meiner Jahrgangsstufe sicher der kleinste Junge, aber auf Größe kam es nicht an, auch wenn meine Freundschaft zum Derbyfan, der alle um Längen überragte, sicherlich kein Nachteil war. Trotz meiner ziemlich durchschnittlichen schulischen Leistungen (ich wurde am Ende des Schuljahres in die mittlere Leistungsstufe »B« eingeordnet und blieb dort während meiner ganzen Grammar-School-Zeit) fiel mir der Unterricht sehr leicht. Selbst dass ich als einer von nur drei Jungen kurze Hosen trug, war viel weniger traumatisch als zu erwarten gewesen wäre. Solange du den Namen des Trainers von Burnley kanntest, interessierte es kaum jemanden, dass du als Elfjähriger noch wie ein Sechsjähriger herumliefst.

Dieses Muster hat sich seither mehrmals wiederholt. Am schnellsten und einfachsten schloss ich an der Uni Freundschaft mit Fußballfans; wenn man am ersten Arbeitstag im neuen Job in der Mittagspause intensiv die Sportseiten studiert, bekommt man normalerweise irgendeine Reaktion. Und ja, die Kehrseite dieser wundervollen männlichen Fähigkeit ist mir durchaus bekannt: Männer werden verklemmt, ihre Beziehungen zu Frauen scheitern, ihre Gesprächsbeiträge werden trivial und dumpfbackig, sie sind nicht in der Lage, ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken, sie finden keinen Zugang zu ihren Kindern, sie sterben elend und allein. Aber wisst ihr was: Na und?! Solange du in eine Schule mit achthundert Jungen spazieren kannst, von denen die meisten älter und alle größer sind als du, ohne dich eingeschüchtert zu fühlen, bloß weil du einen Jimmy Husband zum Tauschen in der Jackentasche hast, dann ist mir das die Sache wert.

Don Rogers

Swindon Town – Arsenal (in Wembley) 15.3.1969

Dad und ich gingen in dieser Saison noch sechsmal ins Arsenalstadion, und Mitte März 1969 war ich mehr als bloß ein normaler Fan. Am Spieltag erwachte ich mit nervösem Magengrummeln, das immer stärker wurde, bis Arsenal mindestens zwei Tore in Führung lag, dann entspannte ich mich allmählich; bisher hatte ich mich nur einmal entspannen können, als wir kurz vor Weihnachten 3:1 gegen Everton gewannen. Meine Samstagsübelkeit war so schlimm, dass ich darauf bestand, kurz nach eins im Stadion zu sein, knapp zwei Stunden vor Anpfiff; mein Vater ertrug diese Marotte mit Geduld und Gutmütigkeit, auch wenn es oft kalt war und meine Nervosität ab Viertel nach zwei so stark wurde, dass keine Kommunikation mehr möglich war.

Meine Anspannung vor dem Spiel war immer gleich hoch, auch bei völlig bedeutungslosen Partien. In dieser Saison hatte Arsenal im November, etwas später als üblich, alle Chancen auf die Meisterschaft verspielt; das hieß auch, dass es im Großen und Ganzen egal war, ob wir die Spiele gewannen, die ich mir ansehen ging. Mir aber war es ganz und gar nicht egal. Zu diesem frühen Zeitpunkt war meine Beziehung zu Arsenal absolut persönlicher Natur: Die Mannschaft existierte nur, wenn ich im Stadion war (ich erinnere mich nicht, dass mich ihre Auswärtsniederlagen besonders mitgenommen hätten). Meiner Ansicht nach war die Saison gut, wenn Arsenal alle Spiele, bei denen ich anwesend war, 5:0 gewann, selbst wenn alle anderen 0:10 verloren wurden; sogar so gut, dass das wahrscheinlich mit einem Triumphzug auf der M4 im offenen Doppeldeckerbus gefeiert würde.

Bei den Pokalspielen machte ich eine Ausnahme; ich wollte, dass Arsenal sie trotz meiner Abwesenheit gewann, aber wir flogen durch ein 0:1 bei West Brom raus. (Ich musste ins Bett, bevor das Resultat gemeldet wurde – das Spiel fand am Mittwochabend statt –, meine Mutter schrieb es für mich auf und heftete den Zettel an meine Schultasche, damit ich es gleich am Morgen lesen konnte. Lange und angestrengt schaute ich darauf: Ich fühlte mich von ihren Zahlen hintergangen. Wenn sie mich wirklich liebte, hätte sie sich doch wohl ein besseres Ergebnis einfallen lassen. Genauso verletzend wie der Spielausgang war das Ausrufezeichen, das sie dahintergesetzt hatte, als wäre es … na ja, ein Ausruf. Das kam mir so unpassend vor, als hätte sie den Tod eines Familienmitglieds so verkündet: »Oma ist friedlich im Schlaf gestorben!« Solche Enttäuschungen waren für mich noch relativ neu, doch inzwischen rechne ich natürlich wie jeder Fan damit. Da ich dies schreibe, habe ich den Schmerz einer Pokalniederlage zweiundzwanzig Mal gespürt, aber nie so heftig wie bei diesem ersten Mal.)

Vom Ligapokal hatte ich noch nie gehört, hauptsächlich, weil er unter der Woche ausgespielt wurde und ich an Schultagen noch nicht zu Spielen gehen durfte. Doch als Arsenal das Finale erreichte, war ich bereit, das als Trost für eine herzzerreißend schlechte Saison zu akzeptieren (dabei war sie für die Sechziger eigentlich ziemlich normal).

Dad kaufte also einem Schwarzhändler zwei extrem überteuerte Tickets ab (ich erfuhr nie, wie viel er genau bezahlt hatte, aber später gab er mir in gerechtfertigtem Ärger zu verstehen, dass sie sehr kostspielig gewesen waren), und am Samstag, den 15. März (»HÜTET EUCH VOR DEN IDEN DES MÄRZ«, lautete die Schlagzeile der farbigen Sonderbeilage des Evening Standard) ging ich zum ersten Mal ins Wembleystadion.

Arsenal spielte gegen Swindon Town, eine Drittligamannschaft, und niemand schien ernsthaft zu bezweifeln, dass Arsenal das Spiel und damit seinen ersten Titel seit sechzehn Jahren gewinnen würde. Ich war mir nicht so sicher. Ich blieb auf der ganzen Autofahrt stumm und fragte meinen Vater schließlich auf den Stufen vorm Stadion, ob er genauso überzeugt sei wie alle anderen. Ich versuchte die Frage ganz entspannt klingen zu lassen – sportliches Geplauder unter Männern beim gemeinsamen Ausflug –, aber das war ich kein bisschen: In Wirklichkeit wollte ich von einem Erwachsenen, einem Elternteil, von meinem Vater die Bestätigung, dass das, was ich gleich anschauen sollte, mich nicht fürs Leben zeichnen würde. »Hör mal«, hätte ich zu ihm sagen sollen, »bei einem ganz gewöhnlichen Ligaheimspiel habe ich so viel Angst vor einer Niederlage, dass ich nicht denken oder sprechen kann, ab und zu nicht mal atmen. Wenn du also glaubst, dass Swindon irgendeine Chance hat, und sei es nur eins zu einer Million, dann bringst du mich am besten gleich wieder nach Hause, denn ich glaube nicht, dass ich damit fertigwürde.«

Hätte ich ihm das eröffnet, wäre es unverantwortlich von meinem Vater gewesen, mich ins Stadion zu drängen. Aber ich fragte ihn bloß im Tonfall beiläufiger Neugier, wer das Spiel seiner Meinung nach wohl gewinnen würde, und er antwortete: Arsenal, drei oder vier zu null, so wie alle anderen, ich bekam also die Bestätigung, die ich wollte; ich trug trotzdem einen Schaden fürs Leben davon. Genau wie das Ausrufezeichen meiner Mutter kam mir der unbekümmerte Optimismus meines Vaters später wie Verrat vor.

Ich hatte solche Angst, dass das Erlebnis Wembley – hunderttausend Zuschauer, das riesige Spielfeld, der Lärm, die freudige Erwartung – völlig an mir vorüberging. Wenn mir an der Umgebung überhaupt irgendwas auffiel, dann, dass es nicht Highbury war, und dieses Gefühl der Fremdheit machte mich noch unruhiger. Ich saß bibbernd da, bis Swindon kurz vor der Pause traf, woraufhin sich mein Unwohlsein in nacktes Elend verwandelte. Das Tor war eins der unfassbar dämlichsten und unglücklichsten, die eine Profimannschaft jemals einstecken musste: zuerst ein viel zu kurzer Rückpass (natürlich von Ian Ure), dann eine Grätsche ins Leere, dann ein Torhüter (Bob Wilson), der im Matsch ausrutscht und auf dem Bauch hinterherschaut, wie der Ball knapp neben dem rechten Pfosten über die Torlinie kullert. Plötzlich wurden mir zum ersten Mal die Swindonfans um uns herum bewusst, ihr schrecklicher West-Country-Akzent, ihre absurde unschuldige Begeisterung, ihre ungläubige Freude. Ich war noch nie gegnerischen Fans begegnet, und ich verabscheute sie in einer Weise, wie ich noch nie fremde Menschen verabscheut hatte.

Eine Minute vor Schluss glich Arsenal unerwartet und eher zufällig aus, ein Kopfball von Bobby Gould, nachdem ein langer Ball vom Knie des Torwarts abgeprallt war. Ich versuchte, nicht vor Erleichterung loszuheulen, doch es gelang mir nicht; ich stand auf meinem Sitz und schrie meinem Vater immer wieder zu: »Jetzt wird alles gut, oder? Jetzt wird alles gut!« Er klopfte mir auf den Rücken, froh, dass dieser trübselige und teure Nachmittag doch noch irgendwie gerettet war, und versicherte mir, dass jetzt bestimmt alles gut würde.

Es war sein zweiter Verrat an diesem Tag. In der Verlängerung traf Swindon noch zwei Mal, beide Tore schoss Don Rogers: das erste ein Abstauber nach einer Ecke, das zweite nach einem tollen Lauf übers halbe Feld, und es war alles nicht zu ertragen. Nach dem Schlusspfiff verriet mein Vater mich zum dritten Mal in nicht einmal drei Stunden: Er stand auf, um den hervorragenden Außenseitern zu applaudieren, und ich rannte zum Ausgang.

Als mein Vater mich einholte, war er außer sich vor Wut. Er setzte mir mit großem Nachdruck seine Vorstellung von Sportsgeist auseinander (was interessierte mich Sportsgeist?), schob mich zum Auto, und wir fuhren schweigend nach Hause. Der Fußball hatte uns zwar ein neues Kommunikationsmedium geschaffen, aber das hieß nicht, dass wir es auch nutzten oder dass wir unbedingt positive Dinge darüber austauschten.

An den Samstagabend habe ich keine Erinnerungen, aber ich weiß noch, dass ich am Sonntag – Muttertag – beschloss, lieber zur Kirche zu gehen als zu Hause zu bleiben, wo die Gefahr drohte, dass ich mir die Höhepunkte des Spiels in der Sendung The Big Match ansah und mich in eine dauerhafte depressive Störung stürzte. Und ich erinnere mich, dass der Pfarrer in der Kirche seiner Freude Ausdruck verlieh, dass die Gemeinde trotz der Konkurrenz des Pokalfinales im Fernsehen so zahlreich erschienen sei, und dass Familie und Freunde mich anstießen und grinsten. Doch all das war noch nichts im Vergleich zu dem, was mich, wie ich wusste, am Montagmorgen in der Schule erwartete.