14,99 €

Mehr erfahren.

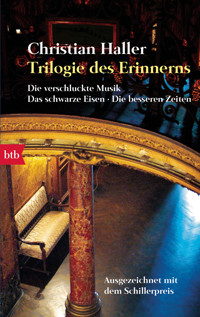

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie man seine Bestimmung findet: die große autobiografische Trilogie des Schweizer Buchpreisträgers Christian Haller in einem Band

DIE VERBORGENEN UFER: Christian Haller erzählt in diesem autobiographischen Roman die Geschichte eines jungen Mannes, der immer nur ausgewichen ist, sich weggeduckt hat vor den großen Erwartungen - in den Freundschaften wie in der Liebe. Der jedoch gerade darin eine Kraft gefunden hat, die ihn weiter tragen wird, als selbst die ihm nahestehendsten Menschen für möglich gehalten hätten.

DAS UNAUFHALTSAME FLIESSEN: Der Erzähler, der immer allen Anforderungen ausgewichen ist, ist nun Anfang zwanzig und auf der Suche nach einem Sinn für sein Leben. Er merkt, dass er sich hinaus in die gesellschaftliche Gegenwart begeben muss. Eher zufällig kommt er an das Gottlieb Duttweiler-Institut bei Zürich, macht Karriere, der Fluss seines Lebens trägt ihn in höchste gesellschaftliche Kreise. Doch mit dem Einblick in die Machenschaften von Politik und Wirtschaft muss er erkennen: Auch dies kann – trotz Aufstieg und Erfolg – nicht sein Weg sein.

FLUSSABWÄRTS GEGEN DEN STROM: Der Damm ist gebrochen, der Fluss des Lebens trägt Christian Haller näher an seine Bestimmung heran. Aus dem jungen Mann, der den Weg suchte, "den es nicht gab und den er dennoch gehen wollte", ist ein Schriftsteller geworden. Er muss kämpfen gegen finanzielle Nöte, gegen Ablehnung und für die Anerkennung seiner Arbeit. Doch schreibend gelangt er an sein Ziel: In der Erkundung seiner rumänischen Herkunft und jener Einschläge des 20. Jahrhunderts, die die Wege seiner Familie bestimmten, tritt allmählich das erzählende Ich hervor. Und mit ihm die Frage, wie der Untergrund des Lebens tatsächlich beschaffen ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Die verborgenen Ufer: Christian Haller erzählt in diesem autobiographischen Roman die Geschichte eines jungen Mannes, der immer nur ausgewichen ist, sich weggeduckt hat vor den großen Erwartungen – in den Freundschaften wie in der Liebe. Der jedoch gerade darin eine Kraft gefunden hat, die ihn weitertragen wird, als selbst die ihm nahestehendsten Menschen für möglich gehalten hätten.

Das unaufhaltsame Fliessen: Der Erzähler, der immer allen Anforderungen ausgewichen ist, ist nun Anfang zwanzig und auf der Suche nach einem Sinn für sein Leben. Er merkt, dass er sich hinaus in die gesellschaftliche Gegenwart begeben muss. Eher zufällig kommt er an das Gottlieb Duttweiler-Institut bei Zürich, macht Karriere, der Fluss seines Lebens trägt ihn in höchste gesellschaftliche Kreise. Doch mit dem Einblick in die Machenschaften von Politik und Wirtschaft muss er erkennen: Auch dies kann – trotz Aufstieg und Erfolg – nicht sein Weg sein.

Flussabwärts gegen den Strom: Der Damm ist gebrochen, der Fluss des Lebens trägt Christian Haller näher an seine Bestimmung heran. Aus dem jungen Mann, der den Weg suchte, »den es nicht gab und den er dennoch gehen wollte«, ist ein Schriftsteller geworden. Er muss kämpfen gegen finanzielle Nöte, gegen Ablehnung und für die Anerkennung seiner Arbeit. Doch schreibend gelangt er an sein Ziel: In der Erkundung seiner rumänischen Herkunft und jener Einschläge des 20. Jahrhunderts, die die Wege seiner Familie bestimmten, tritt allmählich das erzählende Ich hervor. Und mit ihm die Frage, wie der Untergrund des Lebens tatsächlich beschaffen ist.

Christian Haller, wurde 1943 in Brugg, Schweiz, geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt erschienen die Novelle »Sich lichtende Nebel«, für die er den Schweizer Buchpreis 2023 erhielt, und der Roman »Das Institut«. Christian Haller lebt als Schriftsteller in Laufenburg.

Christian Haller

Fluss-Trilogie

Die Romane »Die verborgenen Ufer«,

»Das unaufhaltsame Fließen«

und »Flussabwärts gegen den Strom«

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Genehmigte Taschenbuchausgabe Juni 2025

Copyright © 2015, 2017, 2020 Luchterhand Literaturverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt

unter Verwendung eines Motivs von © Stocksy/Alicia Bock

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

cb · Herstellung: han

ISBN 978-3-641-33433-8V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Inhalt

Die verborgenen Ufer

Das unaufhaltsame Fließen

Flussabwärts gegen den Strom

Die verborgenen Ufer

19. Juni, vier Uhr nachts, ein dumpfes Grollen. Ich schrecke hoch. Die Hausmauern zittern.

Ein Erdbeben!

Brechende, reißende Mauern, dann ein dunkel plumpsender Ton, gefolgt von einem hellen, spritzenden Rauschen, das in einem Regen fallender Tropfen erlischt.

Stille.

Sie schafft die Gewissheit: Das Hochwasser hat einen Teil unseres Hauses weggerissen.

Ich stehe auf, gehe zur Veranda, einem über der Terrasse gelegenen Holzvorbau. Fahles Frühlicht erhellt die Fenster. Ich öffne einen Flügel, und während die Kühle und das Rauschen des Hochwassers hereindringen, blicke ich auf den wirbligen Strom, bedeckt mit Inseln von Schwemmholz und Abfall. Ich beuge mich vor, schaue über die Brüstung hinab: Das bis gestern Abend noch vertraute Bild unter mir – die Gartenplatten, die Töpfe mit den Pflanzen, die umfassende Mauer – ist zur Hälfte weggebrochen. Die Eisenstangen des Geländers sind abgerissen, ragen verbogen über den Abgrund. Sie deuten noch den Umriss der sieben Meter hohen Mauer über einer klaffenden Leere an. Auf der Abbruchkante, schräg und halb schon im Stürzen, hängt noch schattenhaft der Bottich mit dem Granatbaum.

Ich empfinde nichts. Als wäre mein Inneres betäubt und fühllos, und meine Augen funktionierten wie Kameralinsen, die lediglich aufnehmen, was geschehen ist.

Eine Katastrophe.

Und das Wasser strömt, rauscht, zieht als grauwälzende Masse vorbei und weiter, schon den achten Tag. Erst mit dem Hellerwerden und nach einigen weiteren Millionen Kubikmetern Hochwasser steigt aus der anfänglichen Fühllosigkeit die Ahnung auf, dass dies nicht hätte geschehen dürfen, ich doch alles unternommen habe, damit es nicht geschehen könne und jetzt eben doch eingetroffen war. Und als ich an der Abbruchkante den Bottich mit dem Granatbaum zu retten versuchte, mich auf den eingesunkenen Gartenplatten vortastete, ängstlich, sie könnten unter mir einbrechen, ich den Arm ausstreckte und versuchte, den Rand des Bottichs zu fassen, der zu entgleiten drohte, kam die Erinnerung an die bisher verstörendste Lebenserfahrung zurück:

Auch damals war Nacht gewesen, eine frühe Morgenstunde mit den schattenhaften Umrissen der ersten Dämmerung. Und in meinem Traum war ein Schlagen gewesen, das mich weckte und andauerte, und ein Schlagen neben mir war das Schlagen von Pippas Arm. Auch damals glaubte ich während Bruchteilen einer Sekunde, wie eben zuvor bei der Terrasse, als ich das Grollen und Erzittern einem Erdbeben zuschrieb, ich kennte die Ursache. Pippa sei lediglich unruhig, hätte vielleicht zuviel getrunken, bis ich verstand, dass dieses Schlagen ihres Arms Ausdruck von Schmerz und Hilflosigkeit war, ich sie am Boden neben dem Bett fand, schon nicht mehr bei Bewusstsein.

Damals war ihre eine Körperhälfte durch eine Hirnblutung weggebrochen, abgesackt in eine lebenslange Lähmung, und auch an jenem, nun schon dreißig Jahre zurückliegenden Morgen hatte ich im ersten Moment nichts empfunden und einzig die Notwendigkeit verspürt, kühl und überlegt zu handeln.

So stieg ich auch jetzt, nachdem ich den Granatbaum vom Abgrund weggezerrt hatte, hinauf in mein Arbeitszimmer. Ich musste die notwendigen Anrufe tätigen, hockte mich wie damals hin, um zu telefonieren, nur war das Telefon kein Apparat mit Wählscheibe mehr, sondern ein Smartphone, doch das Zittern meiner Hände und das dadurch bedingte Verwählen waren sich gleich geblieben.

Ich alarmierte die Geschäftsleitung des Kraftwerks, das unterhalb unseres Hauses den Fluss staut und für den Uferschutz zuständig ist. Ich rief die Gebäudeversicherung an, drohte dem Angestellten auf seine Herablassung hin, für die Versicherung handle es sich um »kein Ereignis«, mit der Presse, informierte die Bauverwaltung der Gemeinde. Eine Stunde später stieg ich in den Kahn der Kraftwerksgesellschaft, um mit dem diensthabenden Ingenieur die Abbruchstelle vom Wasser her zu besichtigen. Doch unter all den äußeren Handlungen kam zur Angst um die Folgen der eingestürzten Ufermauer die Gewissheit hinzu, dass sich den Krisen der letzten Monate eine neue, umfassendere Krise hinzugefügt habe, und ich lachte.

Lachte über mich und meinen längst verstorbenen Vater, verspürte zu ihm eine warme, mich durchdringende Nähe. Während meiner Kindheit hatte er in schöner Regelmäßigkeit für Katastrophen gesorgt, in getreuer Fortsetzung der Um- und Zusammenbrüche meiner mütterlichen Familie. Schon als Junge hatte ich mir deshalb vorgenommen, schlauer, durchtriebener dem Leben gegenüber zu werden als Vater, und wenn Pippas Hirnblutung auch zu einer Lebenskrise geführt hatte, letztlich war sie es gewesen, die es getroffen hatte, nicht mich. Doch als der Bootsführer den Kahn unter der Abbruchstelle in der Strömung hielt, der Ingenieur die Unterlippe vorschob und bedenklich den Kopf wiegte, ich in diese Erdwunde schaute, die tief unter die noch verzahnten Gartenplatten reichte, gab es keinen Zweifel mehr: Jetzt hatte es mich erwischt, als alten Mann, der glaubte, gefeit zu sein, weil das Leben – wenigstens zur Hauptsache – gelebt war. Der Einsturz der Ufermauer unseres Hauses erschien mir jetzt wie die sichtbar gewordene Bestätigung dafür, dass mein bisheriges Leben in den Fundamenten beschädigt war: Vor nur wenigen Wochen hatte mich meine langjährige Partnerin, mit der mich eine intensive künstlerische Arbeit verband, unerwartet verlassen. Zur gleichen Zeit war ein Roman erschienen, an dem ich Jahre gearbeitet hatte, ein Werk, von dem ich mir viel, jedoch nicht die teilweise heftige Ablehnung erwartet hatte. Zum ersten Mal in meinem Leben saß ich in der Praxis eines Psychiaters. Ich litt an Angstzuständen, war in eine Depression und vollständige Desorientierung abgerutscht. Mein Daseinsgebäude, das in seiner Anlage unkonventionell und in der Ausführung statisch gewagt war, von mir ein stetig stabilisierendes Ausbalancieren verlangte, war weggebrochen wie jetzt die Terrasse auch, die an diesem Morgen im reißenden Wasser verschwunden war.

Die Mauer sei nicht wieder aufzubauen, technisch selbstverständlich möglich, sagten mir die Ingenieure, heute sei vieles technisch zu machen, doch die Kosten beliefen sich auf ein Vielfaches des Wertes unseres Hauses.

Inzwischen standen vier Ingenieure im Flussgarten des Nachbarn, blickten hinüber zur klaffenden Wunde unter unserem Haus, eine Wunde, die sich erheblich vergrößert hatte. Arbeiter, die an Seilen vom Unterboden der Veranda hingen, brachen die Reste der Mauer ab, pickelten und schaufelten die Hinterfüllung weg. Notabbruch, ein weiteres Abstürzen von lose gewordenem Material müsse verhindert werden, hieß es. Doch je tiefer die Arbeiter in ihren orangefarbenen Jacken gruben, auf desto größere Probleme stießen sie.

Die Seitenmauern waren angegriffen und instabil geworden. Der Fels, auf dem das Gebäude stand, war noch immer nicht zum Vorschein gekommen, dagegen zeigte sich an einem vorgelagerten Gneiskopf, dass er unterspült und für die Stütze eines Balkons, der die Terrasse ersetzen sollte, nicht infrage kam.

Auf den historischen Fotos, die vor der Stauung gemacht worden waren und die man zur Abklärung des Untergrundes heranzog, zeigte sich eine tiefe Kluft im Fels. Sie zog sich schräg in das Fundament unseres Hauses hinein, eine Spalte, deren Ausläufer im Tonnenkeller als Felsriss sichtbar war.

Ein einzigartiger Fall, sagte der diensthabende Ingenieur, uns ist nichts Ähnliches in den Staubereichen bekannt, für die wir zuständig sind, und das sind in der Schweiz einige, die unsere Firma betreut.

Ich saß am Tisch mit Vertretern der Gemeinde, des Ortsbild- und Heimatschutzes, mit dem Geschäftsführer des Kraftwerks, den Ingenieuren, dem Leiter der Spezialfirma für Felsarbeiten, Leute, die behilflich sein wollten, weil sie bereits wussten, was ich erst allmählich begriff: Niemand würde für den Schaden aufkommen, keine Versicherung, weder die Betreiberfirma des Kraftwerks noch der Bund als Konzessionsgeber oder der Kanton als Besitzer des Gewässers. Die Kosten hätten allein wir zu übernehmen – unsere kleine Hausgemeinschaft, bestehend aus Pippa, ihrer Schwester und mir – und diese Kosten würden unsere finanziellen Möglichkeiten bei Weitem übersteigen. Wir müssten mit einer Zwangsversteigerung rechnen, wurde mir gesagt, das Gesetz verlange auch bei Nichtfinanzierbarkeit der Kosten die Sanierung von Schäden. Dem Buchstaben nach hätten wir auszuziehen, womit man allerdings nicht rechne – ich aber rechnete, dass wir weder die Hypothek erhöhen noch die Miete einer Wohnung finanziell verkraften konnten. Mit diesem Fazit sah ich mich genau an dem Punkt angekommen, an dem die mütterlichen Ahnen zuletzt und Vater immer wieder angekommen waren: Am Nullpunkt der Existenz.

Beinahe wäre gelungen, was ich mir als Junge vorgenommen hatte: Den Neigungen zu folgen, doch die Fallen zu meiden, die das Leben bereithielt. Durch Ausweichen wollte ich den Schlingen entgehen, in die Vater getreten war. Doch am 19. Juni, vier Uhr nachts, erzitterte das Haus. Ich hörte das dumpfe Grollen, danach diesen dunkel plumpsenden Ton, der in einem Regen fallender Tropfen verstummte.

Teil 1 Der Erdtaucher

1

An einem Wintermorgen um sechs Uhr früh wurde ich in eine Welt geboren, in der zu leben ich nicht sehr fähig wäre. Doch davon wusste ich nichts, ahnte nicht einmal, dass meine Mutter es im Kreißsaal des Provinzkrankenhauses unerträglich kalt fand, sie erbärmlich fror und ich Neuankömmling dafür, dass ich mit meinen acht Pfund Gewicht ihre Symphyse sprengte, mich mit der Wärme des Strahls revanchierte, den ich auf ihren Schenkel pinkelte.

Es war Krieg, die Fenster verdunkelt, die Lampen trüb. Und dieser Eintritt ins Dasein ereignete sich in Brugg, einer schweizerischen Kleinstadt, neben deren Brücke der Schwarze Turm steht: Aus seinen massigen Steinquadern vorgereckt starrt ein Hunnenkopf über den Fluss zum Juraberg, der am gegenüberliegenden Ufer als ein bewaldeter Wall nach Norden hin die kleine Stadt vor den Zerstörungen und Vernichtungen des Krieges schützen sollte.

Der Krieg hatte eben eines seiner blutigsten Kapitel abgeschlossen: Stalingrad, als ich eingewickelt in einer Wärme lag, die sich rau und trocken anfühlte und mich fester einhüllte als die schwebende Weichheit, die mich zuvor gehalten hatte. Der Raum um mich war groß, und eine Leere aus Dunkelheit füllte ihn aus. Sie setzte meinem Strampeln keinen Widerstand entgegen, in ihr waren kein Herzschlag und keine mich besänftigenden Geräusche zu hören. Diese Stille ängstigte mich, sie gab mir das Gefühl, allein und nirgends zu sein. Ich schrie, schrie aus Angst vor dem Verlassensein. Doch niemand hörte mich, keiner kam, und die reglose Stille drang in mich ein. Sie blieb dort als ein erinnerter Raum aus nachtschwarzer Verlorenheit.

Nach langer Zeit dämmerte im Dunkel ein Rechteck. Es sah aus wie ein Schmier Helle auf einer Kohlezeichnung. Diese Helle dehnte sich aus, verschwand wieder, dehnte sich erneut aus, und sie füllte regelmäßig das Zimmer, in dem ich im Stubenwagen mit dem halbrunden Stoffschirm lag. Vor diesem Bogen formten sich Umrisse, die heller oder dunkler gegeneinander abgesetzt waren, von denen einige sich auch bewegten, sich näherten und über mich beugten: Gesichter, die Laute machten, Klänge, die angenehm beruhigend waren.

Doch mit den Wochen sickerten in die Abstufungen von hellen und dunklen Schattierungen zunehmend Farben ein. Erst von zarter Blässe wurden sie danach hart, aufdringlich und besetzten die Umrisse. Sie schlugen sich auf die Formen nieder, schrien mich an, laut und unverständlich, und drangen in mich ein. Sie erzeugten in mir Gefühle, die ein Kreisen in meinem Körper auslösten. Erst behutsam, dann stärker drehten sich die Umrisse, die noch namenlose Dinge waren, überfielen mich mit einer Heftigkeit, der ich nichts entgegensetzen konnte: Ohnmächtig überließ ich mich dem Drehen, durch das die Farben zu verschmelzen begannen, blendend hinter meinen Augen aufleuchteten und sich als grelle Blitze im Kopf entluden. Ich erbrach mich, erbrach mich wieder und wieder, als müsste alles, was je in meinen Körper gelangt war, auch wieder aus diesem hinaus, selbst noch der Atem aus den Lungen. Ich wand mich in Krämpfen, würgte und krümmte mich, bis zum Schluss grünliche Gallenflüssigkeit bitter ins Weiß der Schüssel tropfte. Noch Tage nachher schmerzten mich der Bauch und die Brust, doch im Kopf war eine lichte Ruhe.

Nach dem monatlich sich wiederholenden Schwindel blieben die Dinge um mich her als helle, graue Umrisse zurück, aus den Farben waren wiederum Grautöne geworden, als hätte ein Künstler meine Umgebung in monochromer Grisaille-Technik ausgeführt. Das Zimmer, die Straße vor dem Haus, das Städtchen mit seinen Gassen und alten Häusern wirkten wie ein in Stein gemeißeltes Relief, und doch konnte ich mich mit unsicheren, wackligen Schritten in dieser zu einem Bild gewordenen Umgebung bewegen, zur Schmiede des Herrn Obrist gehen, vor der dieser die Pferde beschlug; zur alten Kastanie laufen, unter der wir im Sand Tunnels unter Berge gruben; mich auf die Mauer setzen, in der eine versteinerte Muschel ihren feinen Fächer spannte.

Veränderte sich etwas in unserer Straße, auf dem Platz vor dem Roten Haus oder bei den Ladengeschäften, auf deren Eingangsstufen ich bei Besorgungen auf Mutter wartete, so geschah dies allein, weil ich hinschaute oder mich bewegte, nicht, weil sie sich selbst bewegten und dadurch anders aussahen. Sobald sie dies jedoch taten, sich zu bewegen begannen und Farbe bekamen, löste sich die graue Beruhigung auf, fing das Drehen und Blitzen hinter den Lidern an, kam das schmerzhafte Erbrechen zurück.

Ich hatte die ersten Wörter sprechen gelernt und stand beim Teich hinter unserem Haus bei den alten Bäumen. Ich blickte den Weg entlang zur Gärtnerei, die sich seitlich an unser Haus anschloss. Durch die Zweige gleißten die Scheiben der Gewächshäuser, auf denen teilweise aufgerollte Bahnen von Holzstäben gegen die Sonnenbestrahlung lagen. Ich gab ihnen einen Namen. Sie hießen »Schee-en«, durch den Namen blieben sie unveränderlich fest, rollten niemals die Schräge herunter, blieben nur einfach das, was sie waren: »Schee-en«. Für die Blumenbeete hatte ich keinen Namen, sie gehörten zu meinem Bruder, der vier Jahre älter war als ich und der die Gießkanne an ihnen entlangschleppte, weil er Gärtner werden wollte. In den Blumenbeeten gab es viele und leuchtende Farben. Sie hafteten an Blüten und Blättern, kamen als Sträuße in die Wohnung, standen auf Simsen und Tischen. Diese Farben fanden sich auch an den Zweigen der Waldbäume und an den grannigen Halmen der Felder, durch die ich im leichten Kinderwagen zur Habsburg oder über den Bözberg geschoben wurde. Doch diese Farben hatten für mich nichts Bedrängendes, sie saßen fest an ihren Formen, hielten sie aber nicht besetzt. Sie schrien und drängten nicht. Auch sie lösten Gefühle aus, sogar eindringliche Gefühle, die jedoch ruhig machten, manchmal freudig oder neugierig stimmten. Sie fügten sich in meine monochrome Welt ein, als wären sie etwas speziellere Grautöne, wie auf den Fotos mit gezacktem Rand: So wie man in den Schwarz- Weiß-Aufnahmen die Farben sieht, so sah ich in den Farben der Natur die Grautöne. Und die hielten sich still, verwirrten mich nicht und brachten kein Rad in Schwung, das mich schwindlig machte.

Andere Farben dagegen wühlten mich auf, Farben, die es in unserer Wohnung gab und die ich im Perserteppich entdeckte. Mama hatte mich im Speisezimmer am besten in ihrem Blickfeld, gab mir die Kinderbibel mit den Holzschnitten Schnorr von Carolsfelds, schlug sie vor mir auf, um ungestört den Haushalt zu besorgen. Im Schutz des Esstisches saß ich dann lange Zeit versunken über den Illustrationen aus dem Alten und Neuen Testament. Nicht dass ich gewusst hätte, was ich auf den Seiten betrachtete, doch die Fremdheit der Landschaften und Menschen faszinierte mich. Die Gebäude waren riesig, hatten Säulen, Stufen, Podeste und Balustraden – Wörter, die ich alle nicht kannte –, als Bildteile mich jedoch staunen ließen. Dazu kam die Dramatik der Figuren, ihre verrenkten Leiber in den Schlachten oder wenn sie aus den Wasserfluten um Errettung flehten. Auch diese Welt, in der ich umhergehen konnte wie auf der »Alten Promenade« vor unserem Haus, war grau und wie in Stein gemeißelt, unveränderlich trotz der heftigen Gebärden, der Kämpfe und einstürzenden Mauern und Türme beim Klang der Posaunen. Das Wunderbare, das die Bilder Schnorr von Carolsfelds jedoch für mich über das Umhergehen in unserer Straße hinaushob, waren die Lücken und Durchblicke. Sie befanden sich besonders an den Rändern der Hauptmotive, neben einer Figurengruppe oder einem zentralen Haus. Dort konnte ich in die Tiefe einer mir fremdartigen Landschaft aus Wäldern, Felsen und fernen Städten hineingehen und mir weiter ausmalen, was der Künstler nicht mehr gezeichnet hatte.

Doch an einem Morgen ließ ich die Kinderbibel sinken und in dem Lichtstreifen, der vom Fenster auf den Perserteppich fiel, leuchteten die geknüpften Muster auf. Auch in ihnen gab es Stufen und Säulen wie in meinem Buch, sah ich Pflanzen und Tiere als seltsam gezackte Wesen. Sie fühlten sich haarig an und waren getränkt von Farben. Auch im Teppich fand ich Durchblicke: Treppen, die in den Teppich hinein- und hinabführten, in eine Welt, die unter ihm lag. Von dort mussten die Farben herrühren, diese dichten, satten Farben. Sie unterschieden sich von den Farben in den Blumenbeeten der Gärtnerei, an den Bäumen und Büschen. Diese unter dem Teppich liegenden Farben, die herauf in die Muster drängten, waren nicht still, fügten sich nicht in das Nebelgrau der Straßen und Gassen des Städtchens. Sie wollten nicht ein Teil sein wie das Grün an den Blättern. Sie behaupteten laut ihre Farbigkeit, wollten selber Geltung haben und, was das Schlimmste war, sie lösten in mir das gleiche Gefühl der Angst aus, das ich von dem dunklen Zimmer her kannte, in dem ich geschrien und mich keiner gehört hatte. Je tiefer ich mich über die Muster des Teppichs beugte, desto mehr verwirrten sie mich, lösten einen Schwindel aus, und die Farben begannen sich zu drehen, rascher und rascher – bis ich mich erbrach, nach letzten Krämpfen erschöpft im Bett lag und nie wieder aufstehen wollte.

2

Die Schwindel wurden seltener und hörten schließlich ganz auf, als wir 1947 von Brugg nach Basel umzogen. Unweit unserer neuen Wohnung stand das St. Jakob-Denkmal, und ich sah staunend zu der Frau auf, die, umgeben von gebrochenen Kriegern, hoch aufgerichtet zur Altstadt sah. Die Gestalten aus weißem, angewittertem Marmor erinnerten mich an Figuren aus meiner Kinderbibel, doch hier ragten sie vor Bäumen und einem Sommerpavillon leuchtend zum Himmel. Die Frau mit erhobener Hand schien im Begriff, die gerade Straße zum Äschenplatz und weiter zum Münster zu eilen, von wo nach ersten Spaziergängen mit Mama allmählich das Rot des Sandsteins in meine neue Umgebung drang. Es fand sich nicht allein am Münster, es wehte von den Tür- und Fensterstürzen herrschaftlicher Gebäude in unser Quartier herein, verband sich mit dem gebrochenen Gelb der »Baumgarten-Häuser«, diesen in der Zwischenkriegszeit errichteten Mietshäusern, deren Fassadengestaltung dem süddeutschen Barock nachempfunden war. In den beiden Farben, dem Rot des rheinischen Sandsteins und des badischen Gelbs, begegnete mir eine Vergangenheit, von der ich zwar nichts Genaues wusste, die mir jedoch auf rätselhafte Weise vertraut war. Im »Kirschgarten-Museum«, das ich mit Mama besuchte, waren selbst die Räume noch entsprechend dem Rot des Sandsteins eingerichtet, und die vornehme Lebensweise, die sich in den hohen Räumen, Kachelöfen, den Bildern und Möbeln ausdrückte, empfand ich als eine mir entsprechende Art des Wohnens: Ich hätte gern in der Zeit des roten Sandsteins gelebt. Einen Nachhall dieses vergangenen Lebens fand ich an der Eulerstraße. Dort wohnten Mamas Eltern. Neben den vererbten, dunkel glänzenden Möbeln gab es auch orientalische Decken, bemalte Keramiken, alte Fotografien, und Großmama erzählte von einer noch anderen Vergangenheit, die »Rumänien« hieß. Diese Vergangenheit hatte die Farbe gebrochenen Gelbs, wie es ähnlich an den Baumgarten-Häusern in unserem Quartier zu finden war.

So gehörten die beiden Farben von nun an zu mir, und sie waren wie das Grün an den Blättern, wie das Rot und Gelb der Blumen in der Gärtnerei in Brugg oder auf den Juraweiden. Nichts Beherrschendes, Anmaßendes, Befehlendes ging von ihnen aus. Sie hielten sich im Gegenteil zurück, umgaben mich mit einem Gefühl von etwas Vertrautem in der noch neuen und unbekannten Umgebung. In der Phantasie konnte ich leicht in die vergangene Zeit des Sandstein-Rots und des Baumgarten-Gelbs zurückgehen, bewegte mich durch Zimmer mit Seidentapeten und Kristalllüstern, wie ich sie im Museum gesehen hatte. Die Stühle hatten hohe Rücken- und geschwungene Armlehnen, standen bei einem Kanapee mit aufgepolstertem Bezug. Durch die Fenster fiel gedämpftes Licht, und im schattig dunklen Hintergrund des Zimmers tagträumte ich eine Tür, durch die ich zum Flur und in ein Kinderzimmer gelangen konnte, das einen Riemenboden und mit Holzpaneelen verkleidete Wände hatte, karg und ordentlich war. Dort gab es neben einem Bett mit Gitterstäben vor allem Spielsachen, die ich selbst nicht besaß, ein Schaukelpferd etwa oder einen Kreisel. Menschen existierten in meinen Phantasien nicht, nur Räume, die ich in meinem Kopf wie ein mir allein gehörendes Museum durchstreifen konnte, und wenn ich genug von Wohn-, Speise- und dem Kinderzimmer gesehen hatte, lief ich die Treppe hinunter und trat durch die Toreinfahrt auf die Straße hinaus. Dort fuhren Kutschen, doch niemand spazierte auf den Bürgersteigen. Die Straßen waren leer, zogen sich an den Fassaden der Häuser entlang, und die Sonne warf ihren gelben Schein aufs Kopfsteinpflaster.

Dieser ruhigen, beschaulichen Vergangenheit, der ich an manchen Tagen nachhing, stand die Unruhe in vier Städten gegenüber, die ich eine Zeit lang beim Einschlafen über mir in den Ecken der Zimmerdecke sah: Sie türmten sich auf, bestanden aus ineinander verschachtelten Häusern, zwischen denen Gassen ein dunkles Labyrinth bildeten. In der ersten Stadt hausten Diebe und Betrüger, tückische und hinterhältige Menschen, die mich ängstigten. In der zweiten wohnte unter Elenden ein Weiser, der lesen und schreiben konnte, viele Bücher besaß und bei Fragen stets zu raten wusste. In der dritten lebte ein Kaufmann. Er besaß viel Geld und tyrannisierte mit seinem Reichtum die Mitbewohner der Stadt, ein jähzorniger, herrschsüchtiger Mann. Doch die schlimmste der Städte war die vierte, in der die Hexe wohnte. Sie fürchtete ich, da sie mir nach dem Leben trachtete. Zwischen diesen vier Städten in den Ecken der Zimmerdecke dehnte sich die riesige weiße Fläche des Meeres aus, und es war gefährlich, über das Wasser von einer Stadt zur nächsten an den Deckenkanten entlangzufahren. Das Meer war stürmisch, warf hohe Wellen auf, bedrohte das Schiff mit Untergang. Doch fahren musste ich, um die vier Städte ruhig zu halten. Ich versuchte, den reichen Jähzornigen zu besänftigen, für Ordnung bei den Dieben und Betrügern zu sorgen, mir Rat beim Weisen gegen die Machenschaften der Hexe zu holen. Das gefahrvollste Unternehmen jedoch war, von den Deckenkanten weg, hinaus in die leere Zimmerdecke zu segeln. In deren Mitte war die Verschlusskappe eines unbenutzten Elektroanschlusses: Der weiße Inselberg. Ihn zu erreichen war beinahe unmöglich, doch einzig dort gab es die Erlösung von den Unruhen und Machenschaften in den Städten. Wie sich diese anfühlen würde, blieb mir verborgen. Immer neu versuchte ich, den weißen Inselberg zu erreichen, was mir nie wirklich gelang. Stets schlief ich ein, bevor die Verschlusskappe mit ihrem Steilufer auch nur in Sicht kam. Doch bei all meinen Tagträumen und Einschlafphantasien drehten sich die Farben und Bilder nicht mehr in meinem Kopf. Nichts blitzte und irrlichterte hinter den Augen, der Schwindel und die monatlich zurückkehrenden Übelkeiten hatten aufgehört. Das Grau war in Brugg bei dem Schwarzen Turm, zurückgeblieben, während in Basel mit dem Sandstein-Rot und dem Baumgarten-Gelb Farbe in meine Tage kam, und diese heller und wärmer wurden.

In Basel gab es kaum einmal Nebel, keine Decke, wie sie oft wochenlang über der kleinen Stadt gehangen hatte, das Licht dämpfte, eine Kühle und Kargheit über die »Alte Promenade« legte und Feuchte aus den Mauern atmen ließ. Hier, vor dem modernen Wohnhaus, leuchtete die Sonne in den alten Bäumen, warf auf den Rasen an der Zufahrtsstraße entlang ihren Schein, und ein Schimmer Blau erfüllte die Luft. Dieser fiel durch die großen Fenster auch in die Zimmer unserer Wohnung, lag auf den Möbeln und Einrichtungen, drang in uns selbst ein, dass auch wir leichter wurden, färbte die Zeit mit Hoffnung und vorausblickenden Erwartungen. Papa, der in Brugg noch immer seinen Offiziersmantel aus schwarzem Leder getragen hatte, besaß nun einen eleganten Wollmantel, und ich durfte ihn nach dem Mittagessen zum Bahnhof begleiten, von wo er mit dem Zug zur Fabrik fuhr, in der er Direktor geworden war. Ich liebte es, neben dem großen, schlanken Mann zu gehen, der lange Schritte machte und die neuen, mit Lochmustern verzierten Bally-Schuhe beschwingt aufs Pflaster setzte. Er war nicht mehr der schwarze Mann, der nach dem Ruß der Gießerei roch wie in Brugg, und vor dem ich mich versteckt hatte. Ich war verstummt, solange er in der Wohnung gewesen war, behielt alles für mich, selbst zur Toilette wollte ich nicht gehen, wie stark der Drang auch sein mochte, wenn er da war. Doch nun hatte Papa ein Lächeln um den Mund, war ein Herr, der Mama küsste und beim Gehen die Hand auf meine Schulter legte. Er passte gut zu meinem Sandstein-Rot und Baumgarten-Gelb auf dem gemeinsamen Weg vom St. Jakob-Denkmal zum Bahnhof. Besonders in der schmalen Nebenstraße, die vom Boulevard abzweigte, spazierte ich mit Papa durch ein Stück meiner tagträumerischen Vergangenheit, ohne dass er davon etwas bemerkte. Die alten Häuser und Gärten, an denen wir entlanggingen, machten es leicht, mich mit dem großgewachsenen Mann an meiner Seite in die sandsteinrote Zeit zurückzuversetzen. In ihr blieb alles so, wie ich es im Museum gesehen hatte: Papa ginge immer weiter neben mir her, ein Herr, der seine Hand auf meine Schulter legte.

Mama hatte immer schon zur Vergangenheit gehört, zu einer, die für mich in Basel mit »Köln« und »Rumänien« zwei Namen bekam. In Brugg hatte sich diese noch namenlose Vergangenheit in einer vornehmen Unnahbarkeit ausgedrückt. Mama ließ sich nicht berühren. Sie war ein Standbild, von steinerner Kühle wie das St. Jakob-Denkmal. Ihr marmorweißer Teint passte gut zum Grau meiner monochromen Welt damals. Ich konnte sie lange betrachten, wie eine der Figuren in der Kinderbibel, sah zu, wie sie den Haushalt besorgte, ohne dass sich meine Gefühle verwirrten oder ich ihre Distanziertheit als einen Mangel an Zuwendung empfand. Nur manchmal, wenn Vaters Familie zu Besuch kam, bildeten sich auf dem marmorweißen Teint von Hals und Wangen Flecken von einem Rot, das es auch in den Mustern des Perserteppichs gab, dunkel und beunruhigend. Mama verachtete Vaters Eltern und Brüder. Sie hasste ihre Prahlerei, und sie wurde verachtet und gehasst wegen ihres »vornehmen Getues«. Ich aber sah während der Besuche zu Boden, wusste nicht, wohin ich blicken sollte, denn auch in Großvaters Gesicht stieg diese dunkle Röte auf.

Nach dem Umzug begann sich Mama an der städtischen, ihr mehr entsprechenden Umgebung, zu erwärmen. Sie nahm die leichte und durchsichtige Farbe der Gartenlandschaft an, für die der alte Föhrenbaum vor unserem Wohnhaus wie ein noch unbekanntes Zeichen stand. Er wuchs etwas seitlich von unserem Hauseingang, und sein schuppiger Stamm, der schlank und hoch aus dem Rasen drang, breitete auf Höhe unseres Balkons die Krone aus, einen Raum gewundener Äste, durch deren feine Nadelbüsche am Abend die Sonne schien und bläulich schraffierte Schatten auf die Hauswand warf. Auch Mama trug jetzt modisch elegante Kleider, flanierte mit mir durch die Straßen, an den Auslagen der Geschäfte entlang. Jeden Mittwoch begleitete ich sie in das Atelier eines Bildhauers. Während ich ihr Modell saß, hatte ich viel Zeit, Mama zu betrachten. Sie trug einen weißen, flappenden Mantel, und mich faszinierte, wie ihre gepflegten Hände in den Lehm griffen, ihn kneteten und formten. Ihre Schultern wurden breit, wenn sie ihr Gewicht auf den Klumpen Ton stemmte. Sie riss Stücke heraus, modellierte, wobei sie von der feuchten Masse in ihren Händen aufsah und zu mir hinblickte, die Augen weit geöffnet. Ich liebte, wie sie mich ansah, ich liebte diese Stunden, in denen ich einfach ruhig sitzen und dabei zusehen durfte, wie Mama eine Frau wurde, die sich bewegte wie andere auch, ohne geraden Rücken, ohne gestreckten Hals. Immer feiner wurden die Instrumente in ihrer Hand, je mehr der Lehmblock meine Züge annahm, und durch das zeitweilige Eingreifen des Bildhauers, eines massigen Mannes, der nah an Mama herantrat, und unter ihren Armen hindurch ihre Hände führte, formte sie aus dem Lehm meinen Kopf: Ein durch das Trocknen zunehmend graues Gesicht, das mit großen, doch blinden Augen in die Ferne sah.

Wir besaßen jetzt ein Auto, ein amerikanisches Modell, mit dem wir an den Wochenenden Ausflüge ins Elsass oder das Wiesental machten. Ich stand während der Fahrten vorne zwischen Mama und Papa und durfte den Richtungsweiser bedienen. Ein Stift war in der Mitte der Armatur angebracht, der beim Kippen nach der einen oder anderen Seite einen rot leuchtenden Zeiger zwischen den Türen hochklappen ließ. Nachfolgende Wagen wussten dann, in welche Richtung wir fahren wollten. Ich hatte nicht nur die wichtige Aufgabe, auf Papas Hinweise hin den Schalter zu betätigen, ich besaß auch eine panoramische Sicht auf die Landschaften, durch die wir fuhren. Doch vor der Windschutzscheibe breiteten sich nicht nur Wiesen und Äcker, Täler mit einem Bach zwischen Weiden aus, ich sah Zeugnisse aus einer zurückliegenden Zeit, die in mein Bild von der Vergangenheit als einer ruhigen, geordneten Welt, wie es sie im Museum gab, eine Angst vor künftiger Zerstörung brachte.

Der Zweite Weltkrieg gehörte zu Brugg, und obwohl ich kaum mehr als zwei Jahre alt gewesen war, als er zu Ende ging, besaß ich Erinnerungen an abendliche Verdunklungen, an das anschwellende Dröhnen der Bomber und den brandroten Nachthimmel hinter dem Brugger Berg. Mir hatte sich die Angst eingeprägt, die ich bei meinen Eltern spürte, wenn wir zum Unterstand liefen. Ich fürchtete den in die Tiefe führenden Gang, an dessen Ende eine Bombe als Schaustück hinter einem Gitter hing. Doch hatte es in diesen Erinnerungen keine sichtbare Zerstörung gegeben. Sie aber sah ich jetzt, während der Ausflüge ins Elsass: Zerschossene Häuser in den Dörfern, durch die wir fuhren, ausgebrannte, rostende Tanks auf einem Feld, kaputte Straßen und Bunker. Auf einem Acker fand mein Bruder den Helm eines Soldaten, und in der Dorfbeiz, in der wir zu Mittag aßen, hörte ich heimgekehrte Landser am Stammtisch laut und heftig reden. Obwohl ich nicht wirklich begriff, wovon die Männer sprachen, war auch in der Heftigkeit ihrer Rede etwas Zerstörtes, das zum Erschrecken wurde, als wir Verwandte von Mamas Schwägerin in Freiburg besuchten. Die Stadt lag in Trümmern, von einer Wucht zerschlagen, die außerhalb meiner Vorstellung war. Ich lief an leeren Hausfassaden entlang, durch deren Fenster ich den Himmel sah, stieg über Schutt, blickte in aufgerissene Zimmer, an deren Wänden noch Fetzen von Tapete hingen. In der Nähe des Münsters blieb ich vor einem »Mäuerchen«, wie ich es nannte, gebannt stehen. Es bestand aus geordneten gelblichen und roten Ziegelsteinen, die inmitten der mir unfassbaren Zerstörung behelfsmäßig aufgeschichtet waren, nicht einmal so hoch, wie ich mit vier Jahren groß war, und der Anblick erschütterte mich. Mama hatte alle Mühe, mich von diesen aus dem Schutt zusammengetragenen Steinen wegzuziehen, die an der Straße entlang auf einem Erdwall lagen. Sie wollte in das Ladengeschäft im Kellergeschoss eines Trümmerhauses gehen, in das Papa bereits hinabgestiegen war, in dessen dunklem Gewölbe er einen dreiarmigen Leuchter aus Schmiedeeisen kaufte. Die Kerzen waren aus Hundefett, honiggelb und rochen süßlich.

Seit jenem Nachmittag in Freiburg hatte ich Angst, ein neuer Krieg würde schon bald wieder ausbrechen und unser Haus und Quartier in eine Trümmerlandschaft verwandeln, wie ich sie gesehen hatte. Wenn ich Mama zu Einkäufen begleitete und wir an den Häusern entlang durch die Freie Straße zum Marktplatz liefen, ich an die Reihen geschlossener Fenster hochschaute, drängte die Frage in mir hoch:

– Mama, wann kommt der nächste Krieg? Es ist schon bald wieder Krieg, Mama, nicht wahr?

– Nie wieder, sagte Mama, es wird nie wieder Krieg geben.

3

Mein Bruder war vier Jahre älter als ich. Er ging in Basel wie schon in Brugg zur Schule und lernte einen Jungen kennen, der Peter Haas hieß und mit seiner Mutter allein wohnte. Sein Vater, ein Arzt, war gestorben. Die beiden Peter befreundeten sich, und da sie älter als wir übrigen Kinder im Quartier waren, wurden sie die Anführer eines Spiels, das uns während des Sommers bis tief in den Herbst hinein beschäftigte. Zu der Zeit wurde jede Woche um halb sechs am Radio eine Kinderstunde gesendet, die »Die Schatzinsel« hieß. Um das Holzgehäuse, das unter dem stoffüberzogenen Lautsprecher einen Drehknopf besaß, mit dem man fünf Sender einstellen konnte, versammelte sich in unserem Wohnzimmer die ganze Clique des Quartiers, steckte die Köpfe zusammen und lauschte, wie eines Tages an der Küste von England ein Seemann in einem abgelegenen Gasthof Quartier nahm und sich »Käpt’n« nennen ließ. Er soff Rum, sang wüste Lieder und tyrannisierte die Dorfbewohner. Einzig gegenüber Jim Hawkins, dem Jungen des Wirts, war er weicher und vertrauensvoller gestimmt. Der alte Freibeuter, er hieß Billy Bones, erinnerte mich beim Zuhören an meinen Großvater väterlicherseits. Wie die Dorfbewohner in der Gaststube des »Admiral Benbow« fürchteten auch seine Söhne und Schwiegertöchter ihn und seine Reden: Großvater war ein mächtiger Mann, schwer, breitschultrig, mit einem Löwengesicht, dem niemand zu widersprechen wagte. Zu mir jedoch war er sanft, wie der Käpt’n zu Jim Hawkins und deshalb konnte ich mich leicht mit dem Jungen des Wirts identifizieren. Das gefiel mir schon deshalb, weil Hawkins der eigentliche Held in Stevensons Geschichte um das Versteck des Schatzes war.

Zwischen der Zufahrtsstraße und dem angrenzenden Park der benachbarten Villa zog sich ein von Büschen bestandener Graben hin, der sich in einen Hain kleiner Nadelhölzer weitete. Dieser beschattete Platz lag ungefähr drei Meter unter dem Niveau der Zufahrtsstraße und schloss mit einem mächtigen, alten Ginkgobaum ab. Im »Loch«, wie wir den Ort nannten, begann die jeweilige Schatzsuche mit einer Szene, die stets der Anlass für Kämpfe, Beratungen und eine ausgedehnte Suche im Quartier war: Bei Stevenson hatte Jim Hawkins, versteckt in einer Apfeltonne, die Piraten belauscht, die sich als Matrosen hatten anheuern lassen, und erfuhr von ihren Plänen, während das Schiff Kurs auf die Schatzinsel nahm. Da wir keine Apfeltonne hatten, gaben die beiden Älteren, die selbstverständlich die Piraten waren, immer wieder absichtlich Hinweise auf den Schatz. Sie hockten in den Ästen des alten Ginkgobaumes, zeichneten Pläne mit angesengten Rändern, die sie dann wie absichtslos fallen ließen. Obwohl wir Jüngeren wussten, dass der richtige Plan zum Schatz in einer mit rotem Siegellack verschlossenen Flasche versteckt war, gingen wir den abgelauschten, geraubten, uns absichtlich zugespielten Hinweisen nach. Sie waren Stevensons Geschichte nachempfunden und hießen:

»Großer Baum, Schulter des Fernrohrs, Richtung ein Strich N aus NNO. Der Plan befindet sich im nördlichen Versteck, man findet ihn am oberen Ende des Tals, zehn Faden von der schwarzen Klippe, mit dem Gesicht ihr zugewandt.«

Die Suche dauerte bis tief in den Herbst. An einem Nachmittag entdeckte ich zufällig die versiegelte Flasche. All meine Spielkameraden waren in der Schule, ich trödelte auf der Zufahrtsstraße herum, schaute dahin und dorthin, ohne ein bestimmtes Ziel, als ich hoch in einer Pappel, an einem allmählich sich von den Blättern lichtenden Ast die Flasche mit dem roten Siegellack baumeln sah. Ich rannte zum Schulhaus, konnte es kaum erwarten, meinen Fund den Kameraden mitzuteilen. Ich war zu klein, um am Stamm hochzuklettern, und ich hätte ja auch den Plan nicht lesen können, doch gesehen und gefunden hatte ich ihn, Jim Hawkins, der hier in Basel, aber auch auf Segelschiffen unterwegs in die Südsee war: Der Schatz, den wir schließlich ausgruben, bestand aus einer Spanholzkiste voll von Spielsachen. Doch der eigentliche Schatz, den ich entdeckt hatte, waren die Wörter gewesen, ihr Klang, wenn meine Freunde vorlasen, was auf den absichtlich verlorenen Plänen meines Bruders und seines Freundes geschrieben war. Beim Hinhören entstanden kleine Welten in meinem Kopf. Sie waren wie von einer Glaskugel umgeben, und ich sah in sie hinein, auf mir neue und fremdartige Landschaften, die aus dem Klang der Wörter entstanden waren.

In jenem Herbst, in dem ich den Plan gefunden hatte, stand ich am Ausgang der Gerbergasse, gegenüber dem alten Postgebäude, und blickte in die Falknerstraße hinein. Ich trug über der Knickerbocker-Hose und dem Strickpullover einen langen Wollmantel, dazu straff übers Kreuz gezogen meinen Schottenschal und hatte die Baskenmütze über das strohblond gescheitelte Haar gestülpt. Ich wartete auf Mama, die eine Besorgung machte, und ich schaute dem Verkehr in der Straße zu. Es war windig, das Licht gebrochen, die Luft kalt. Wenige Autos fuhren zum Marktplatz, hie und da kreischte eine Straßenbahn durch die Kurve, und ich blickte zu den Läden in der Häuserzeile mit ihren beleuchteten Auslagen und den erhellten Fenstern eines Restaurants. Über einem der Eingänge ragte ein Leuchtkasten vor mit schwarzen Schriftzeichen, und ich verspürte die hilflose Zurücksetzung hinter all meine Freunde, die im Gegensatz zu mir bereits lesen konnten. Für sie waren die Schriftzüge, die es überall in der Stadt an Hauswänden und Geschäften gab, »offen«. Sie konnten – so stellte ich mir vor – durch die schwarzen Zeichen in das hineinsehen, was die Wörter bezeichneten. Wer Schilder und Beschriftungen wie RESTAURANT – POST – BALLY lesen konnte, sah bereits die Tische und Stühle der Gaststube durch eine Art Fenster, erblickte die Leute in der Schalterhalle der Post oder Herrn Werner, unseren Nachbarn, im Schuhgeschäft, das er leitete. Mir jedoch waren diese Einblicke verschlossen. Ich konnte nicht lesen und käme erst im folgenden Frühjahr in die Schule. Ich empfand eine Trauer über meine Unfähigkeit. Die Schriftzeichen – da ich die Buchstaben nicht kannte – blieben stumm, während ich doch schon entdeckt hatte, wie man durch Betonen, durch Senken oder Anheben der Stimme mit dem Klang der Wörter Spannung erzeugen konnte. Seit wir am Radio die »Schatzinsel« gehört hatten, erzählten mein Bruder und ich uns vor dem Einschlafen »Hörspiele«. Sie handelten von genauso zwielichtigen Gestalten wie Stevensons Buch, und während ich mich beim Radiohören und bei dem Spiel als Jim Hawkins gefühlt hatte, so teilte ich mich in den Hörspielen in einen Jungen auf, der meinem Stoffbären als Jim Hawkins glich, und in einen Erwachsenen wie Doktor Livesay, der ein äußerst kluger, vernünftiger und ziemlich langweiliger Mensch war. Diesen beiden stand ein zweites Paar aus einem Jungen und einem Erwachsenen gegenüber. Der Junge hatte zum Vorbild den längst weggeworfenen Stoffbären meines Bruders. Dem Erwachsenen jedoch verlieh ich nicht so sehr die Züge meines Bruders als die gegensätzlichen Eigenschaften des klugen, vernünftigen Erwachsenen, der ich selber war oder sein würde: Ein begriffsstutziger Kerl, der durch das gut gemeinte Eingreifen in die Streiche der beiden Jungen alles nur schlimmer machte und meinen vernünftigen Erwachsenen, also mich, zu zornigen Zurechtweisungen trieb. Neben diesen vier gab es noch Figuren aus den Städten, die ich vor dem Einschlafen an die Zimmerdecke phantasiert hatte und die nun eine neue Verwendung in den Hörspielen fanden: Diebe und Betrüger, ein alter Affe, der ein Weiser war und unverständlich sprach, sowie ein Lehrer, zu dem die beiden Jungen regelmäßig in den Unterricht gehen mussten, um das Pfeifen zu lernen. Doch am Ende des Winters mochte mein Bruder die Geschichten nicht mehr, schwieg, wenn ich nachfragte, ob er schon schlafe, und wollte selbst keine »Hörspiele« mehr erfinden, die ich immer lustiger und einfallsreicher als meine eigenen gefunden hatte. Doch ich tröstete mich damit, dass ich bald schon lesen lernte, ich selbständig die Zeilen angehäufter Zeichen öffnen könnte, um durch sie in die Welten hineinzuschauen, die sie bedeuteten. Und ich würde selber Buchstaben zu Wörtern und die Wörter zu Zeilen zusammenstellen, in die wiederum andere hineinsahen, wovon ich schrieb. Im Frühjahr käme ich endlich zur Schule.

4

Ich hatte zum Geburtstag einen Schulranzen geschenkt erhalten, einen viereckigen, etwa dreißig Zentimeter tiefen Ledertornister mit Tragriemen und einer überfallenden Klappe aus Seehundfell. Stolz trug ich ihn als Merkmal meiner neuen Zugehörigkeit an der Seite von Mama zum nahe gelegenen Sevogel-Schulhaus. Das war an einem Montagmorgen im Frühling. Frische, feuchte Luft wehte unter Westwindwolken durch die Straße, und hell leuchtete das Sonnenlicht im Laub der Gärten. Endlich würde ich das stattliche Gebäude betreten, vor dem ich bisher immer nur gestanden hatte, um auf meinen Bruder oder einen Freund zu warten. Ich hatte sie dafür beneidet, in diesem mir herrschaftlich erscheinenden Gebäude ein- und ausgehen zu dürfen, zumal in der Fassadengestaltung meine Farben zueinanderfanden. Das Untergeschoss des zweiflügeligen Schulhauses bestand aus rotem Sandstein, die Obergeschosse waren aus gelblichen Bricksteinen errichtet, und den Eingang hatte man quaderförmig aus grauem Sandstein vorgebaut. Diese Farbkomposition gab mir das Vertrauen, ich würde in den Räumen des Schulhauses ebenso gut aufgehoben sein wie damals im Museum mit den alten Möbeln, den Lüstern und knarrenden Holzböden. Voller Erwartungen stieg ich mit Mama die Treppe zu einem Zimmer mit Reihen und Kolonnen von Schulbänken hoch, und während ich mich neben einen mir fremden Jungen setzte, stellte sich Mama zu den anderen Erwachsenen, die vor den hohen Fenstern als schattenhafte Umrisse standen. Auf dem Podest, die Hand am Pult, hielt ein älterer Mann in Hemd, Krawatte und weißem Arbeitsmantel eine Ansprache. Seine gelblichen Haare waren straff gescheitelt, und in dem hageren, faltigen Gesicht saß eine Brille mit runden Gläsern. Er redete zu uns Knirpsen, sprach von Ordnung und Disziplin, von Strafen, von »Müssen« und »Sollen«, und seine Stimme hatte einen schneidenden Klang. Ich hockte in der engen Bank, und während vom einfallenden Licht der Fenster die Brillengläser des strengen Mannes blitzten, beschlich mich ein Zweifel und eine wachsende Furcht. Vielleicht würde nichts so sein, wie ich mir beim Anblick des Gebäudes, der Farben seiner Fassade erhofft hatte: Es gäbe kein ruhiges Erkunden in einer vertrauensvollen Atmosphäre wie im Museum. In den fordernden Sätzen hörte ich wieder den befehlenden Ton, den Vater so oft in Brugg angeschlagen hatte. Der wertende, abschätzige Klang, den ich in der Stimme des Lehrers wahrnahm, erinnerte mich an die Besuche Großvaters an der »Alten Promenade«. So hatte es geklungen, wenn er Onkel und Tanten maßregelte oder meinen Bruder abqualifizierte. Dieser Mann am Pult würde genauso herumbefehlen wie mein Vater früher, er würde uns prüfen und bewerten wie Großvater. Die Aussicht, ihm nun täglich ausgesetzt zu sein, zudem mit all den Jungs hier um Wohlwollen und Leistung konkurrieren zu müssen, ängstigte mich. Meine Hände wurden feucht, sie begannen zu zittern, ein feines, wackliges Zittern. Es hörte nicht auf, als ich am Mittag nach Hause ging, und auch beim Spielen auf der Zufahrtsstraße zitterten die Hände weiter.

Lehrer Stirnimann war ein altgedienter Schulmeister, seinem ganzen Wesen nach ein Offizier, der seine Klasse wie eine Kompanie Rekruten führte. Sein Turnunterricht bestand ausschließlich aus Marschübungen, die mir große Schwierigkeiten bereiteten. Ich verwechselte bei Befehlen wie »Rechts-um-schwenkt, marsch!« oder »Links-um- schwenkt, marsch!« die Richtung, fiel aus dem Schritt und kassierte bellende Verweise, die mich noch mehr verwirrten: Die Ader auf Lehrer Stirnimanns Stirn schwoll an, und ich tat alles, damit sie dort auch wieder verschwand, rannte, stieß den linken Fuß fester auf, kniff mit dem Daumennagel in den Zeigefinger, um durch den Schmerz zu wissen, wo rechts und nicht links war.

Wie der Turnunterricht wurden auch die Lehrstunden abgehalten. Die Zahlen und Buchstaben waren, was wir auch: Rekruten, die in unseren Heften anzutreten und sich in strammen Reihen und Kolonnen aufzustellen hatten. Bis zehn wurden die Zahlen gelernt, dazu kamen die Buchstaben des Alphabets, und der Unterricht war ein an Befehlen ausgerichtetes Exerzieren. Unter dem Klappdeckel der Schulbank rechnete und zählte ich mit den Fingern, und das ging ganz gut. Auch mit den ersten Buchstaben des Alphabets kam ich zurecht. Doch dann versagte beim Schreiben die Hand, die beim Rechnen so hilfreich war. Das kleine f, dieser im damaligen Schriftbild langgezogene Lulatsch mit den beiden Schlaufen, einer oberen und einer unteren, sah wie eine gestreckte und gequetschte 8 aus. Doch der Aufstrich durfte mit dem parallel geführten Schlussstrich nicht ineinanderfallen, sie hatten exakt nebeneinander zu laufen, und dieses ganze Kunststück von Buchstabe musste in der Schriftrichtung nach vorne geneigt ausgeführt werden. Eine feine, rote Hilfslinie gab zwar die Richtung vor. Doch diese, mit den beiden Schlaufen nachzuziehen, gelang mir nicht. Meine Hand verweigerte diesen Schwung in die Höhe, das selbstbewusste Zurückgleiten, um mit neuem Anlauf ins unbekannt Folgende zu ziehen. Stets krümmte sich der Abstrich in Rücklage und schloss sich mit dem gewaltsam hochgezwungenen Aufstrich zur 8 – einer, die aussah, als hätte sie schon eine Weile im Straßengraben gelegen. Zehn Zeilen waren uns als Hausaufgabe zu schreiben aufgetragen worden, dreieinhalb habe ich geschafft, und dieser verlorene Kampf mit der Form des kleinen f war der Anfang von Lehrer Stirnimanns Abneigung dem Sohn des Herrn Direktors gegenüber, dessen freundschaftlichen Umgang er dennoch suchte.

Er lud meine Eltern, meinen Bruder und mich zwei, drei Mal in sein Fischerhaus am Kleinbasler Rheinufer ein. Es war aus Holz, über die Ufermauer hinaus auf Stützen gebaut, und im Innern gab es einen Tisch und eine Liege. Durch das Fenster sah ich über den Strom zum Münster und den Altstadthäusern. Breit und träge zog das Wasser vorbei, wurde oberhalb des Galgens von einem Rechen aus Holzstäben aufgeraut, der Treibgut vor der Stelle aufhalten sollte, an der das viereckig ausgespannte Netz in die Flut gesenkt wurde. Ich wünschte, auch wir hätten so ein Fischerhaus am Rhein, und hoffte, eines Tages ein solches zu bewohnen. Diese unmittelbare Nähe zum Wasser, zum strömend bewegten Fluss, der sich stets veränderte und doch gleich zu bleiben schien, faszinierte mich. Ich sah gebannt zu, wenn Lehrer Stirnimann die Kurbel des Flaschenzugs drehte und sich das an vier Ecken ausgespannte Netz am Galgen senkte. Beim Eintauchen löste sich die spiegelnde Oberfläche einen kurzen Moment lang in kleine, matte Quadrate auf, um danach zur beruhigten Spiegelung zurückzukehren. Was aber würde aus der Tiefe heraufgehoben werden, wenn Lehrer Stirnimann mich oder meinen Bruder aufforderte, das Netz hochzuziehen: ein zappelnder Fisch oder nur Holzstücke und Algenbärte? Das saugende Geräusch beim Hochziehen des Netzes, dem ein Regenrauschen folgte, das wiederum die Spiegelung durch Hunderte Tropfenkreise brach, war noch weit überraschender als das, was sich im Netz jeweils fand.

Während dieser Besuche erklärte uns Herr Stirnimann die Mechanik und Funktionsweise des Galgens, zählte die Fischarten auf, die es im Rhein zu fangen gab, und war in seinem Stadtanzug, ohne den weißen Arbeitsmantel, ein zwar ernsthafter, uns jedoch liebevoll zugewandter Mann, der in seinem Fischerhaus nichts mehr von militärischer Strenge an sich hatte. Er saß mit Vater und Mutter zusammen in dem kleinen Raum mit den Holzwänden, dem offenen Fenster gegen den Strom hin, während mein Bruder und ich ein- und ausgingen, uns mit dem Galgen zu schaffen machten oder am Ufer Kiesel sammelten.

Worüber die Erwachsenen redeten, kümmerte mich nicht. Doch den einen oder anderen Satz schnappte ich auf, hörte, wie Lehrer Stirnimann mich rühmte und meinen Eltern versicherte, sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen. Ich hätte mich gut in den Schulalltag eingefügt, sei aufmerksam, und den Schulstoff lernte ich ohne Schwierigkeiten.

An einem Vormittag, vor der großen Pause, forderte mich Lehrer Stirnimann auf, nach vorne zu kommen. Mit Kreide war an der Wandtafel eine Aufgabe geschrieben, die ich zu lösen hatte. Ich stand vor der Klasse, in diesem freien Raum zwischen der ersten Bankreihe und der Wandtafel, schaute auf die Buchstaben und hörte im Rücken Stirnimanns Stimme, die ungeduldig etwas forderte, das ich nicht begriff. Ich senkte den Blick zu Boden, schaute wieder auf die Buchstaben an der Tafel, wusste nicht, was von mir verlangt wurde. – Red endlich! und ich sagte, was mir gerade einfiel, nur um mein Schweigen zu beenden und um Lehrer Stirnimann meinen guten Willen zu zeigen, dass ich ja reden wollte, jedoch nicht wusste, was ich sagen sollte. Statt einer Besänftigung lösten meine Worte eine Bewegung beim Pult aus. Die bis dahin im Gegenlicht des Fensters verharrende Gestalt löste sich plötzlich auf, ich hörte noch die Schritte, dann geriet ich in einen Wirbel aus weißen Ärmeln. Die Fausthiebe trafen mich auf Brust, Arme, Rücken und am Kopf. Stirnimann schrie dazu Fragen, hielt kurz inne, prügelte erneut auf mich ein, bis mir die Beine einknickten. Ich sackte zusammen, lag auf dem Boden, und er drosch weiter auf mich ein. Erst das Schrillen der Pausenglocke stoppte die Tritte und Schläge.

Meine Mitschüler begannen, das Zimmer zu verlassen. Ich stand auf, ging zwei, drei Schritte zur Tür hin, sah im Augenwinkel einen Jungen aus dem Karree der Bänke aufstehen, spürte seinen Blick aus Mitleid und Ablehnung. Ich schämte mich und wusste instinktiv, dass ich künftig nicht mehr zu der Klasse gehörte. Allein stand ich im Pausenhof. Nach dem geordneten Einmarsch ins Schulzimmer zitierte mich Lehrer Stirnimann erneut nach vorne, brüllte: – Sag etwas! und schlug mich ein zweites Mal zusammen.

Was an dem Morgen geschehen war, behielt ich für mich, erzählte nichts davon meinen Eltern, schwieg auch von der Bemerkung, die Lehrer Stirnimann jeweils mit einem Blick zu mir hin machte, die Aufgabe dürfte für alle leicht zu lösen sein, außer für den »Hallerli, der sowieso versagt«. Ich duckte mich, machte mich so unauffällig wie möglich und schützte mich, indem ich nicht hinhörte. Dabei half mir die neue Begeisterung meines Bruders für das Tauchen. Er las die Unterwasser-Abenteuer von Hans Hass, und an den freien Nachmittagen gingen wir mit seinem Freund Peter Haas ins »Rialto«-Hallenbad tauchen. Die beiden besaßen echte Hans-Hass-Taucherbrillen, deren ovale Gummidichtung auch die Nase einschloss. Als ich mir eine ausleihen durfte, sah ich im Rund des Glases eine bläuliche Kachellandschaft mit zappelnden Beinen und strahlenden Lichtbahnen. Wenn es auch kein Südseeriff war, für dessen Erforschung die beiden angeblich trainierten, so bekam ich doch eine Ahnung von einer Welt, die stumm war und in die kein Laut herabdrang. Ich wünschte mir, ich könnte auch im Unterricht in eine Unterwasserwelt hinabtauchen wie im Rialto-Bad. Nichts müsste ich mehr von Stirnimanns Bemerkungen hören, sie würden zu der hallenden Lärmwelt jenseits der Wasserspiegelung gehören. Doch stets musste ich damit rechnen, aufgerufen zu werden und Fragen beantworten zu müssen, und ich sah keinen Ausweg, um Stirnimann zu entkommen und mir seine Kommentare anhören zu müssen.

Eine ältere Dame erteilte einmal die Woche Religionsunterricht, und als sie die Liedstrophen von »Ein feste Burg ist unser Gott« vorlas, nahm ich zum ersten Mal wahr, dass die Wörter in einem Text so angeordnet werden können, dass sich ein einfacher Rhythmus wie bei Stirnimanns Marschübungen ergab: Und links und links und links und links … Zu diesem fortschreitenden Takt kam ein Gleichklang einzelner Worte dazu, wie zum Beispiel »Werke« auf »Stärke«, der die beiden Wörter auf geheimnisvolle Weise verband.

Auf dem Nachhauseweg blieb ich bei einem Eibenhag stehen, der einen Garten gegen die Straße hin abgrenzte. Ich blickte in die dichten, dunkelgrünen Nadeln des Baums mit seinen roten »Schnuderbeeri«, die wir abrissen und wegen des schleimigen Inneren zertraten, und ich hörte in mir drei Zeilen aus dem Kirchenlied, das die ältere Dame vorgelesen hatte:

»Herr, wir preisen Deine Stärke / Vor Dir neigt der Erdkreis sich / und bewundert Deine Werke.«

Die Wörter des Liedes stiegen wie Blasen in mir auf, und als sie platzten, strömte ein luftiges Gefühl aus ihnen, das mich erfüllte, zum Himmel hob, von wo ich hinab auf den Erdkreis sah, auf schwebende Länder und Meere, die sich um ein strahlendes Licht neigten. Ich stand da auf der Straße, durch die ich jeden Tag ging, staunend über das, was die Zeilen des Liedes mich hatten schauen lassen. Doch als ich die Wörter wiederholte, um erneut in diesen wunderbaren Zustand versetzt zu werden, blieben sie stumm. Nichts perlte und stieg noch einmal in mir hoch. Einzig die Erinnerung an diesen einen Moment blieb. Doch dieser war überwältigend stark gewesen. Durch Eintauchen in diese Art von Wörtern und Zeilen würden sich für mich Welten öffnen, die unvergleichlich faszinierender als die blauen Kacheln im Rialto-Bad waren. Doch dazu müsste ich gut Lesen und Schreiben lernen, Stirnimann und seinen Schikanen zum Trotz.

5

Seit wir in Basel wohnten, waren wir selten zu den Großeltern nach Aarau gefahren, außer an Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. Für regelmäßige Besuche, sagte Vater, sei die Entfernung zu groß – und war darüber glücklich. Mama mochte ihre Schwiegereltern nicht, und Papa fürchtete den polternden Ton seines Vaters. Während der Zeit in Brugg hatten wir an beinahe jedem Wochenende die Großeltern besuchen müssen, doch seit wir in Basel wohnten, gehörten die Sonntage uns. Wir schliefen aus, aßen Butterzopf zum Frühstück und fuhren dann zu Orten, an denen es Störche gab, man Spargel oder Spätzle aß und an Bächen entlangwanderte.

Im Spätherbst des zweiten Schuljahrs wurden wir aufgefordert, am folgenden Sonntag zu Besuch nach Aarau zu kommen, und um die Mittagszeit fuhren wir los. Die Stadt jenseits des Juras, im schweizerischen Mittelland gelegen, kam mir nach vier Jahren Basel und den Ausflügen in die Rheinebene und in die Wälder der Vogesen oder des Schwarzwaldes weit weg vor. Als läge sie in einem fremden Land, und dieses begann bei einem Tunnel, der unter einer Bahnlinie hindurchführte. Die Straße wand sich durch karge bäuerliche Dörfer in die Jurahügel hinein, stieg nach einer Enge zwischen zwei Hügelrücken an, und das Motorengeräusch unseres Nash wurde heller und lauter. Wir fuhren einer Passhöhe zu, von der aus ich in die Berge und auf das Voralpental sah, an dessen Ausgang Aarau lag.

Die Räume in Großvaters Haus waren groß und hoch, der Flur führte breit wie ein Feldweg von der Veranda ins Innere, in dem es nach den Zigarren meines Großvaters roch. Eine Holztreppe schwang sich ins obere Stockwerk, von wo Licht durch ein Fenster herabfiel, den Dämmer aufhellte, der den hinteren Teil des Flurs erfüllte. Links lagen die Türen zu den Wohnzimmern, rechts befand sich die Garderobe und die Treppe zu den Kellerräumen. Am Ende des Flurs stand eine Tür auf, ein leuchtendes Viereck, durch das ich in die Küche sah, in einen großen, hellen Raum mit Steinboden, an den sich die Speisekammer anschloss. In ihr wurden die Gemüse und Äpfel gelagert und in einem vergitterten Holzschrank Käse, Butter und Fleisch aufbewahrt.

Das Licht, das vom Garten durch die Fenster in die Wohnräume fiel, lag klar und kühl auf dem Tisch, auf den Schränken, den Stühlen und Sesseln. In ihm spürte ich die regenfeuchte Luft, den Wind und eine Nüchternheit, die auch die ordentliche und saubere Kleinstadt auszeichnete, durch deren Gassen wir hierher ins Villenquartier gefahren waren.

In der Zeit, als wir noch in Brugg gewohnt hatten, sah ich mir während der Besuche oftmals das einzige Bilderbuch an, das es in Großvaters Haushalt gab. Es hatte Vater und seinen Brüdern gehört, hieß »Knurr und Murr, die Löwenknaben«, und aus dem vergilbten Pappdeckel kam mir Vater Leu entgegen, ein Löwe in gestreifter Hose, schwarzem Rock und einer Melone auf dem Mähnenhaupt. An der Hand hielt er zwei Löwenjungen mit Mütze und Stock, die bewundernd zu ihm hochblickten. Im Hintergrund fuhr ein Zug von einem kleinen Bahnhof ab, neben dessen Gebäude eine Palme wuchs. Ich liebte dieses Bild, es gehörte zu »Aarau«, zur Atmosphäre des Quartiers mit seinen Gärten, zur Veranda und den Wohnräumen, vor allem aber zum Zimmer mit Großvaters Schreibtisch. Auf diesem gab es fremdartige Gegenstände, einen geschnitzten Marabu zum Beispiel oder einen Brieföffner, der an einen arabischen Dolch erinnerte, vielleicht sogar einer war. Großvater sah nicht nur Vater Leu auf dem Titelbild ähnlich, er war genauso beleibt und hatte ein Löwenhaupt, zu dem Vater und seine Brüder, wie die Löwenknaben auch, bewundernd aufblickten. Bei aller Strenge und zornigem Gebrüll konnte Großvater gutmütig sein, und dieses Sandgelb des Umschlags, die Palme neben dem Bahnhof brachten einen Hauch von Steppe und Staub in die kühle Nüchternheit der Zimmer.

An jenem Sonntagnachmittag, als wir auf Wunsch Großvaters von Basel angereist waren, glich er jedoch weniger Vater Leu als dem Käpt’n Billy Bones aus Stevensons »Schatzinsel«. Er saß im Speisezimmer oben am Tisch, im einzigen Stuhl mit Armlehnen. Zu beiden Seiten aufgereiht war die Familie, die Söhne mit ihren Frauen und Kindern. Ich hatte meinen Platz oben links bei Großvater, während Vater und Mutter am unteren Ende der rechten Seite saßen, zuunterst mein Bruder. Mir gegenüber war Onkel Otto, der mittlere Sohn, neben ihm seine Frau und die vorwitzig laute Kusine, neben mir zurückgelehnt und unbeteiligt saß Robert, mein Kusin, dann folgte Großvaters jüngster Sohn Harry neben seiner Mutter, und ganz am Ende, meinem Bruder gegenüber, die nur gerade noch geduldete Tante, Harrys Frau.

Robert und ich hatten Wein aus den Regalen im Keller geholt. Er wurde ausgeschenkt, und was anfänglich ein Wortgeplänkel der Söhne um die Anerkennung ihrer Eltern war, wuchs sich rasch zu einem Streit mit gegenseitigen Vorwürfen aus: »Du hast ja schon immer … Und du hättest ja nie!«. Die Stimmen wurden lauter, die Tonart härter und verletzender, ein Lärm sich überbietender Stimmen. Ihr höhnisches Verunglimpfen vermischte sich zu einem Lautbrei in meinen Ohren, den ich nicht verstand und nicht verstehen wollte. Vater und die Onkel schrien einander an, ihre Gesichter röteten sich, wurden zu teigigen Masken, und ich sah zu Mama. Stumm sah sie vor sich auf die Tischdecke. Zu Beginn des Besuches hatte sie noch versucht, Konversation zu machen, etwas von Basel oder einem Ausflug zu erzählen. Jetzt machten ihre Haltung und der ungerührte Gesichtsausdruck unmissverständlich klar, nicht hierher, nicht zu dieser Familie zu gehören. Ich aber gehörte hierher, gehörte auch zu dieser wie zu ihrer Familie. Hingezogen aber fühlte ich mich einzig zu Tobias, dem Jagdhund, einem schwarzhaarigen, stinkenden Cocker Spaniel. Als ihn Großvater einmal mit der Leine schlug und das winselnde Tier in die Hundehütte unter der Veranda sperrte, schlich ich mich zu ihm, hockte mit dem gedemütigten Tier in dem dunklen Loch, wo man mich am Abend fand.

So! es sei jetzt genug geredet, sagte Großvater an jenem Sonntagnachmittag und beendete die Streitereien zwischen den Söhnen. Sie bekämen noch genügend Gelegenheit, ihm zu beweisen, ob sie etwas taugten. Er habe Wichtiges mitzuteilen.

Ich sah zu Vater hin und wie er blass wurde, als Großvater mit gesenkter Stimme sagte, dass er eine Gießerei und Maschinenfabrik in Suhr gekauft habe. Vater müsse seine jetzige Stellung kündigen und von Basel weg- und hierher in den Aargau ziehen. Er habe bestimmt, dass ihm die kaufmännische Leitung des Betriebs übertragen werde.

Papa war überrumpelt. Er suchte nach Worten, und ich sah seinem Gesichtsausdruck an, dass es ihm ähnlich erging wie mir damals, als ich vor der Wandtafel in Stirnimanns Schulzimmer stand. Auch er sagte, was ihm gerade einfiel, sagte es ohne Nachdruck und Überzeugung, nur um nicht zu schweigen. Er wisse von keiner Fabrik, kenne sie auch nicht, und wozu man eine kaufe, er brauche keine neue Stelle und wolle auch nicht wegziehen, er sei in Basel glücklich. Doch wie nach den Worten, die ich auf Drängen Stirnimanns gestammelt hatte, hieb Großvater auf ihn ein. Es gehe hier nicht um seine Wünsche, sondern um eine Firma, die er gekauft habe und jetzt der Familie gehöre. Papas Augen rasten in einem Reflex hin und her, als müssten sie zwei Dinge gleichzeitig fixieren, seine Lippen zitterten, während Otto sagte, er habe die Firma bereits besichtigt, es gäbe nichts zu überlegen, die Verträge seien unterschrieben.

– Du tust, was ich sage! Du übernimmst die kaufmännische, Otto die technische Leitung. Schluss.