Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Galerna

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

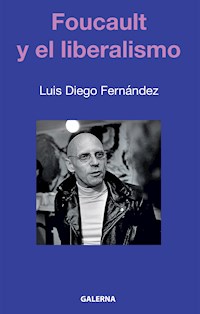

Foucault se ha convertido en uno de los clásicos del pensamiento del siglo XX, y también en uno de los autores más universales, tanto por su influencia como por la multiplicidad de temas que aborda, los intereses que animan sus investigaciones y los saberes y disciplinas concernidas. La locura, la medicina, las ciencias humanas, las cárceles y la sexualidad han sido, sin duda, los temas más conocidos. La economía y, en particular, el liberalismo y los neoliberalismos contemporáneos son problemáticas que comienzan a ocupar un espacio semejante al que ocuparon esos temas antes mencionados. Este trabajo de Luis Diego Fernández constituye el primer libro en español sobre la cuestión liberal en el pensamiento de Michel Foucault.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 356

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Foucault y el liberalismo

Foucault y el liberalismo

Luis Diego Fernández

Fernández, Luis Diego

Foucault y el liberalismo / Luis Diego Fernández. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2020.

Archivo Digital: descarga ISBN 978-950-556-788-1

1. Filosofía Moderna. 2. Ensayo Filosófico. I. Título.

CDD 199.82

Diseño de tapa: B de vaca [diseño]

Diagramación de interior: B de vaca [diseño]

© 2020, Luis Diego Fernández

© 2020, Queleer S.A.

Lambaré 893, Buenos Aires, Argentina.

Digitalización: Proyecto451

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Inscripción ley 11.723 en trámite

ISBN edición digital (ePub): 978-950-556-788-1

A Edgardo Castro

En efecto, creo haber sido localizado una tras otra, y a veces simultáneamente, en la mayoría de las casillas del tablero político: anarquista, izquierdista, marxista ruidoso u oculto, nihilista, antimarxista explícito o escondido, tecnócrata al servicio del « gaullismo», neoliberal. Un profesor americano se lamentaba que se invitara a los Estados Unidos a un criptomarxista como yo, y fui denunciado en la prensa de los países del Este como un cómplice de la disidencia. Ninguna de estas caracterizaciones es por sí misma importante; su conjunto, por el contrario, tiene sentido. Y debo reconocer que esta significación no me viene demasiado mal.

Michel Foucault, 1984 (1).

1- (Foucault, 2010c: 993).

INTRODUCCIÓN ¿Un Foucault liberal?

Hay dos caminos enfrentados estos últimos veinte años para leer la filosofía de Michel Foucault: en primer lugar, una lectura crítica que lo juzga con severidad en sus equívocos políticos como el caso Irán entre 1978 y 1979 en el cual el filósofo elogió el “abrir en la política una dimensión espiritual” por parte de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini (2). Esta lectura que marca un Foucault inmoralista ve claros límites en su nietzscheísmo ausente de normas para comprender que no hay democracia posible sin universalidad normativa. Es una mirada condenatoria que sindica cierta fibra anarquista del pensador pero que no visualiza la sutileza del Nietzsche que rescata Foucault (que no es el de la voluntad de poder sino el genealógico) y que no reconoce las transformaciones políticas que hizo el filósofo en vida.

La segunda lectura, a la cual adscribimos en este libro, es la que lo salva. Lectura que podemos llamar liberal. Dice la filósofa francesa Judith Revel: “la lectura neoliberal de Foucault no está falta de argumentos”. (Revel, 2014: 244). Precisamente, este libro procura dejar en evidencia esos argumentos a los que Revel señala como existentes pero aún no manifestados o exhibidos con contundencia. Efectivamente, esta lectura de Foucault es la que se destaca en sus últimos temas: el análisis de los biopoderes y la biopolítica, la producción de subjetivaciones y la ética como estética de la existencia. Aproximación a través de la cual es posible pensar el liberalismo a partir de la reapropiación de la individualidad desde una normatividad diferenciada de la normalización disciplinaria.

Como primer eje este libro tiene la vocación de abrir y desarrollar un diálogo entre Michel Foucault y la tradición liberal. Para ser más precisos nuestro interrogante es el siguiente: ¿es viable la interpretación liberal de ciertos textos de Foucault? ¿Estos cuáles serían? Nos referimos sobre todo a Nacimiento de la biopolítica, curso del Collège de France de 1978-1979 –publicado en 2004 y traducido al castellano en 2007–, así como a una selección de artículos y entrevistas presentes en la antología Dits et écrits del período 1976-1984 (3). También sumamos otras fuentes previas (a modo de rastreo) en las que aparece el término “liberalismo” en la obra foucaultiana o bien contextualizaciones en el marco de la problemática del gobierno y la gubernamentalidad.

En este sentido es muy relevante mencionar la apertura del archivo Foucault en la Biblioteca Nacional de Francia. Se trata de fondos adquiridos por la institución en 1994 y 2013. En particular en la segunda adquisición se revelan textos que al momento del fallecimiento del filósofo se encontraban en propiedad de Daniel Defert –su pareja- y que fueron mantenidos en una bóveda bancaria por largos años luego de la muerte del filósofo el 25 de junio de 1984. En estos papeles clasificados y numerados en cajas hay una serie de notas de lectura dentro de la caja la N°19 titulada: “Économie, liberalisme de Smith a Hayek”. Si bien se estima que son escritos preparatorios del curso Nacimiento de la biopolítica, no es menos cierto que por algunas referencias de quienes tuvieron acceso a los mismos (4) se detallan ciertos intereses del filósofo que no están expuestos en otros textos publicados; en otras palabras, lo que Foucault tiene para decir sobre el liberalismo recién comienza a ser descubierto.

La publicación en 2004 del mencionado curso será un momento decisivo en las lecturas que hasta al momento se hacían de la filosofía del pensador francés. En estas clases Foucault da cuenta de lo que llama una “nueva razón gubernamental” a la que estudia como el marco general de la biopolítica, es decir, la población que el gobierno desde el siglo XVIII tiende a administrar y regular en sus aspectos biológicos. Sin embargo, la interrogación que Foucault hace del liberalismo está lejos de una lectura jurídica o económica, es decir, las aproximaciones tradicionales. Coherente con su proyecto, el filósofo no razona a partir de universales sino desde prácticas o experiencias. Por ello, no piensa el liberalismo como teoría ni ideología sino como “modo de actuar”: como gobierno de sí y de los otros. Partiendo del principio expresado en el axioma “siempre se gobierna demasiado” Foucault iniciará un análisis de la relación de tensión entre la libertad y la seguridad.

En Nacimiento de la biopolítica Foucault realiza una revisión del liberalismo clásico del siglo XVIII y disecciona en detalle las grandes escuelas del neoliberalismo del siglo XX: la Escuela de Friburgo, la Escuela Austríaca de economía y la Escuela de Chicago. Luego de una breve reflexión sobre el neoliberalismo francés en la gestión presidencial de Valéry Giscard d’Estaing – Raymond Barre de 1974-1981, Foucault problematiza nociones clásicas de la tradición liberal como la “mano invisible” de Adam Smith y la sociedad civil en Adam Ferguson.

Es un dato no menor aclarar que el análisis del neoliberalismo se trata de una de las pocas incursiones integrales que Michel Foucault hace a una corriente de pensamiento del siglo XX en toda su obra. Este interés requiere para el filósofo el moverse en dirección hacia el concepto de “gubernamentalidad”. Foucault despliega las razones por parte de los pensadores neoliberales de la fobia hacia el Estado y las diferencias entre el neoliberalismo alemán y el estadounidense. En este aspecto, la clave será la generalización de la forma empresa en los Estados Unidos que allí encontrará un agente principal: el homo oeconomicus, esto es, el individuo que es empresa de sí mismo, que opera sobre su propia vida una gestión de riesgos, costos y beneficios.

Como lo atestiguan los abundantes trabajos editados los recientes diez años, el “Foucault maduro” (1977-1984) pareciera permitir una lectura que da cuenta de la inadecuación de la noción de “resistencia” al poder (que vertebró su etapa anterior de 1970-1976, bajo cierto influjo del nietzscheísmo); por el contrario, el filósofo da un paso más allá para pensar en términos de no interferencia, lo cual permite visualizar la norma desde su necesidad táctica como condición de posibilidad de creación de prácticas de libertad. Por otra parte, la reflexión en torno al liberalismo y neoliberalismo no es algo aislado sino solo un escalón más en el análisis de una serie de regímenes de verdad que Foucault suma junto a otras tradiciones filosóficas (cristianismo, estoicismo, epicureísmo, cinismo). La mentada vuelta al sujeto en el Foucault del ocaso tal vez no haya sido un verdadero regreso sino una toma de conciencia programática de quién pensó la subjetividad (sea desde las estructuras del saber o las mallas del poder) y que al final de su vida señala la posibilidad de la libertad a partir del concepto de gobierno.

Este libro tiene como antecedente central la investigación de François Ewald, asistente de Foucault en el Collège de France en el período 1976-1984. Su obra en cierto modo puede verse como la continuidad de la filosofía foucaultiana en clave liberal, en especial su trabajo más importante, L’État providence (1986), así como dos diálogos fechados el 9 de mayo de 2012 y el 15 de mayo de 2013 que Ewald mantuvo con el economista Gary S. Becker y el filósofo Bernard Harcourt en la Universidad de Chicago; en ellos se debatió en torno a los ánalisis de Foucault sobre las nociones beckerianas de “capital humano” y economía del castigo. En ese marco el propio Becker reconoce numerosos acuerdos con la lectura que Foucault hizo de su obra. El filósofo italiano Antonio Negri, que disiente con la lectura de Ewald, al mismo tiempo no deja de reconocer la viabilidad de la misma:

Una corriente, que se presenta primero con François Ewald y más tarde con Roberto Esposito, analiza el territorio de la biopolítica principalmente desde el punto de vista de la gestión normativa de las poblaciones. Ésta equivale a una administración actuarial de la vida que por regla general exige concebir a los individuos desde un punto de vista estadístico, clasificándolos en grandes conjuntos normativos, que se tornan más coherentes a medida que los microcosmos que los componen son desubjetivados y homogeneizados. Aunque esta interpretación tiene el mérito de la fidelidad filológica (aunque con una perspectiva bastante estrecha sobre el opus foucaultiano), no nos entrega más que una imagen “liberal” de Foucault y de la biopolítica, en la medida en que no postula contra este poder amenazador y omniabarcante sobre la vida ningún poder alternativo o resistencia efectiva. (Negri y Hardt, 2011: 72).

El legado foucaultiano habilita con claridad otro acercamiento que Ewald permite visibilizar, y Revel y Negri reconocen desde la disidencia; incluso, como vemos, el propio Negri lo señala como la interpretación que mayor “fidelidad filológica” tiene. De igual modo, el filósofo argentino Tomás Abraham, alumno de Foucault en la Universidad de Vincennes, señala esta tensión sobre la herencia intelectual del pensador francés durante el Coloquio Michel Foucault realizado en París en junio de 2000 entre la izquierda radical y el liberalismo representadas por Didier Eribon y François Ewald respectivamente (5). Vale decir, esta disputa interpretativa al interior de la obra foucaultiana se tornó muy marcada en los últimos veinte años, sin embargo en Argentina en particular y América Latina en general la aproximación liberal a Foucault aún no ha sido sostenida con claridad.

Este libro transita la lectura liberal de un momento del proyecto foucaultiano a fin de interrogarla, analizar sus límites, ejes, horizontes actuales y contradicciones. En ese sentido, otros investigadores han realizado aportes significativos trabajando el vínculo de Foucault y el liberalismo, los más relevantes a nuestro juicio son: Serge Audier, Michael C. Behrent, Maria Bonnafous-Boucher, Edgardo Castro, Michael Scott Christofferson, Mitchell Dean, Marco Díaz Marsá, Andrew Dilts, Stuart Elden, Colin Gordon, Geoffroy de Lagasnerie, Thomas Lemke, José Luis Moreno Pestaña, Richard Rorty, Daniel Zamora y Adelino Zanini.

En los próximos capítulos examinaremos la cuestión liberal en Foucault desarrollando una argumentación ceñida a lo conceptual e histórico, es decir, al interior del programa intelectual foucaultiano y al exterior de las posiciones políticas del filósofo en su contexto histórico. Una aclaración fundamental: a lo largo del libro emplearemos los términos “neoliberalismo” y “neoliberal” sin ninguna resonancia peyorativa ni negativa sino descriptiva de los atributos de esta noción de acuerdo a los parámetros de Focuault.

2- (Foucault, 1978b: 694).

3- Ver los textos referidos en los artículos de Michel Foucault en la bibliografía. Para las citas hemos trabajado con las traducciones disponibles en castellano, previa revisión del original y eventual corrección. En el caso de los textos de Foucault y de los autores de la bibliografía complementaria de los cuáles no existe ninguna traducción disponible o bien accedimos a una versión que consideramos deficitaria, la hemos realizado nosotros del francés o inglés al castellano.

4- La referencia es a François Ewald que refiere el acercamiento de Foucault al ordoliberalismo y a la figura de F.A. Hayek. Al parecer, según Ewald, el filósofo veía con mucho interés el proceso de salida del nazismo en Alemania y lo analogaba a una crítica hacia la Unión Soviética y las implantaciones comunistas. (Ewald, 2015).

5- (Abraham2003: 128).

PRIMERA PARTELAS PERIPECIAS DEL LIBERALISMO

CAPÍTULO 1Un gobierno liberal para la izquierda

Fobia al Estado y gubernamentalidad

Michel Foucault comienza su análisis del liberalismo en Nacimiento de la biopolítica a partir de la noción de “fobia al Estado”. (Foucault, 2008: 94). El filósofo planteará la crisis de la gubernamentalidad desde el siglo XVI como la condición necesaria para el nacimiento de una nueva racionalidad de gobierno propia de los economistas, tema que ya había tocado en el curso anterior titulado Seguridad, territorio, población (1977-1978) (6). En ese sentido, para Foucault el Estado no será más que una modalidad instrumental del concepto de gobierno:

¿Y si el Estado no fuera más que una manera de gobernar? ¿Si no fuera otra cosa que un tipo de gubernamentalidad? (…) La cuestión sería demostrar que una sociedad civil, o, más simplemente, una sociedad gubernamentalizada, introdujo a partir del siglo XVI algo, ese algo a la vez frágil y obsesionante que se llama Estado. Pero el Estado sólo es una peripecia del gobierno y éste no es un instrumento de aquél. O, en todo caso, el Estado es una peripecia de la gubernamentalidad. (Foucault, 2006b: 291).

Plantear la cuestión del Estado como “peripecia” de la gubernamentalidad implica una ubicación conceptual de la noción de Estado que Foucault explicita no delimitará en el curso:

Y está claro ustedes van a preguntarme, van a objetarme: entonces, usted se ahorra una vez más una teoría del Estado. Pues bien, les responderé: sí, me ahorro, quiero y debo ahorrarme una teoría del Estado, como podemos y debemos ahorrarnos una comida indigesta. Quiero decir lo siguiente: ¿qué significa ahorrarse una teoría del Estado? Si me dicen “en realidad, en los análisis que hace, usted borra la presencia y el efecto de los mecanismos estatales”, entonces respondo: error, se equivocan o quieren equivocarse, pues a decir verdad no he hecho otra cosa que lo opuesto a esa borradura. Y ya se trate de la locura, de la constitución de esa categoría, de ese cuasi objeto natural que es la enfermedad mental, se trate asimismo de la organización de una medicina clínica, se trate de la integración de los mecanismos y las tecnologías disciplinarias dentro del sistema penal, de todas maneras eso siempre ha sido referencia de la estatización progresiva, fragmentada, por supuesto, pero continua, de una serie de prácticas, maneras de obrar y, si se quiere, gubernamentalidades. El problema de la estatización está en el centro mismo de las preguntas que he procurado plantear. (Foucault, 2008: 95).

Foucault expone con claridad el eje a problematizar que nos servirá como punto de partida para la interrogación en torno a la cuestión del liberalismo y neoliberalismo: “el problema de la estatización está en el centro mismo de las preguntas que he procurado plantear”. Por lo tanto, debemos en primera instancia pensar al Estado como mera modalidad o “peripecia” de la gubernamentalidad, es decir, como una forma específica del gobierno, para luego comprender la fobia que este produce operando como disparador de una racionalidad anti-estatista que configurará al liberalismo. Sin embargo, pensar el Estado en el marco de los procesos que lo hacen visible (locura, enfermedad, medicina, penalidad) a través de sus impresiones en conductas y subjetividades no impide una tentativa de definición que nuestro filósofo enuncia:

El Estado no tiene esencia. El Estado no es un universal, no es en sí mismo una fuente autónoma de poder. El Estado no es otra cosa que el efecto, el perfil, el recorte móvil de una perpetua estatización o de perpetuas estatizaciones, de transacciones incesantes que modifican, desplazan, trastornan, hacen deslizar de manera insidiosa, poco importa, las fuentes de financiamiento, las modalidades de inversión, los centros de decisión, las formas y los tipos de control, las relaciones entre poderes locales, autoridad central, etc. En síntesis, el Estado no tiene entrañas (…) El Estado no es nada más que el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples. Por eso propongo analizar o, mejor, retomar y someter a prueba esa angustia por el Estado, esa fobia al Estado que me parece uno de los rasgos característicos de temáticas habituales de nuestra época. (Foucault, 2008: 96).

Tenemos, por lo tanto, una serie de condiciones que Foucault expone en el inicio del análisis de esta racionalidad gubernamental: en primer lugar, el Estado como una serie de estatizaciones, como un efecto múltiple de ellas en tanto procesos o dinámicas más que como un aparato estable. En segundo lugar, podemos decir que la visión foucaultiana deslinda la apropiación del Estado como espacio privilegiado del poder para pensarlo como relación. Esa definición del poder por fuera de la exclusividad estatista es la que nos revela la carencia de esencia o universalidad de ese “órgano sin entrañas” que solo se evidencia en sus prácticas: transacciones y movimientos. Por último, un detalle no menor a tener en cuenta es que Foucault subraya la fobia al Estado como uno de los “rasgos característicos de temáticas habituales de nuestra época”, es decir, al momento en que impartió las lecciones sobre el liberalismo en 1979. Con esto queremos llamar la atención sobre la importancia de la actualidad en la reflexión del filósofo sobre la cuestión liberal, no por azar las décadas del setenta y ochenta serán los momentos de ascenso de las teorías críticas del estatismo.

Ahora bien, si el Estado es, como definió el propio autor, “una peripecia de la gubernamentalidad”, la cuestión indispensable será delimitar que es lo que el filósofo entiende por “gubernamentalidad”. Esta será definida desde tres ámbitos: las instituciones y procedimientos que tienen por blanco la población, por ende, la economía política y la seguridad como instrumentos técnicos para tal fin; en segundo lugar, el poder entendido como “gobierno” por sobre otras formas de poder como disciplina o soberanía y los dispositivos gubernamentales que esta modalidad de gobierno dispone; finalmente, el proceso histórico en el cual el Estado medieval se “gubernamentalizó” a partir de los siglos XV y XVI, es decir, la progresiva conversión de una racionalidad de gobierno a otra que será la liberal. Sin embargo, en 1982 Foucault dará otra definición de “gubernamentalidad” que complementa la anterior:

Mientras que la teoría del poder político como institución se refiere por lo común a una concepción jurídica del sujeto de derecho, me parece que el análisis de la gubernamentalidad –es decir: el análisis del sujeto de poder como conjunto de relaciones siempre reversibles- debe referirse a una ética del sujeto definido por la relación de sí consigo. Lo cual quiere decir, simplemente, que, en el tipo de análisis que trato de proponerles desde hace cierto tiempo, podrán ver que: relaciones de poder-gubernamentalidad-gobierno de sí y de los otros-relación de sí consigo, constituyen una cadena, una trama, y que es ahí, en torno a estas nociones, que debemos poder articular, creo, la cuestión de la política y la cuestión de la ética. (Foucault, 2002: 247).

Lo que define nuestro filósofo entre 1977 y 1982 es un cuadro programático que hace eje en la gubernamentalidad en la primera definición desligando al Estado (solo una “peripecia” de la gubernamentalidad) de la hegemonía analítica pero sin embargo dando cuenta de esta “peripecia” en su plano institucional que tiene como blanco a la población a través de la economía y la seguridad; en la segunda definición este mirada se amplía también a la relación del sujeto consigo mismo; vale decir, es necesario pensar la gubernamentalidad al mismo tiempo como un movimiento político y ético: el gobierno de los otros y el gobierno de sí, la conducción de conductas y el autodominio.

Aclarado el marco conceptual de Foucault la propuesta del filósofo será realizar un análisis de la gubernamentalidad liberal en los siglos XVIII y XX. No se tratará de una historia del liberalismo sino una serie de problematizaciones que toman como eje esta fobia anti-estatista restringida a la racionalidad liberal emergente. Foucault se formula la siguiente pregunta: “¿Cómo se presenta la programación liberal o, como suele decirse, neoliberal en nuestra época?”. (Foucault, 2008: 97). Allí se sitúan ciertos puntos que resultarán claves históricas: por un lado, el anclaje en la República de Weimar, la crisis de 1929, el desarrollo del nazismo, su caída y la reconstrucción de posguerra; por otro lado, la situación estadounidense que refiere la política del New Deal, la administración de Roosevelt, el cuestionamiento del intervencionismo federal así como los programas de asistencia particular de Truman, Kennedy y Johnson.

Ese recorte que realiza Foucault (nazismo y New Deal) es en gran medida el articulador de los elementos fundantes para una genealogía del neoliberalismo que realizará de manera consecutiva en las lecciones del curso. La dinámica de la intervención a partir de esas políticas nacionalsocialistas y bienestaristas situan también un adversario teórico como John Maynard Keynes al interior del corpus que se tomará en consideración.

El socialismo no tiene una racionalidad de gobierno autónoma

Partiendo del caso alemán Foucault focaliza en el año 1948 como el punto de inicio a fin de comprender el liberalismo en su presente de fines de la década del setenta. La reconstrucción por medio de la economía que debía llevar a la pacificación luego de la Segunda Guerra Mundial estuvo motorizada por el CNR (Consejo Nacional de la Resistencia) que se había formado para unificar los movimientos enemigos al eje. Foucault cita el discurso que el futuro Canciller de Alemania Federal Ludwig Erhard realizará el 21 de abril de 1948 ante la Asamblea de Fráncfort como la génesis del llamado “milagro alemán”. En esta intervención el político alemán articula los principios de la liberación de precios en particular y la liberalización de la economía de restricciones estatales en general. Esto implica una crítica al intervencionismo como principio no solo en Alemania sino válido para toda la Europa de posguerra y, a la vez, un cuestionamiento de la anarquía.

Foucault se vale como principales referencias bibliográficas de tres textos para pensar el caso alemán con los cuáles realizará contrapuntos y menciones a largo de todo el curso: La pensée économique libérale dans l’Allemagne contemporaine de François Bilger (1964), L’Experience néolibérale allemande dans le contexte international des idées de Pierre-André Kunz (1962) y La Politique économique de l’Allemagne occidentale de Jean François-Poncet (1970).

La hipótesis de Foucault será que el discurso de Erhard opera como una piedra fundacional en la historia de la racionalidad de gobierno neoliberal. Se tratará de delimitar esta refundación del Estado alemán a partir de una nueva programación o bien “gubernamentalidad” que tiene como motor el principio de la libertad de los precios en un marco mayor: un Estado fundado en la libertad económica. En la lección cuarta de Nacimiento de la biopolítica sostiene Foucault:

De hecho, cuando Ludwig Erhard dice que sólo un Estado que reconoce la libertad económica y, por consiguiente, da cabida a la libertad y las responsabilidades de los individuos puede hablar en nombre del pueblo, también quiere decir, me parece, lo siguiente. En el fondo, señala Erhard, en el estado actual de las cosas –esto es, en 1948, antes de la reconstrucción del Estado alemán, de la constitución de los Estados alemanes- no es posible, desde luego, reivindicar una Alemania que no está reconstruida y un Estado alemán que es preciso reconstruir, derechos históricos que la historia misma ha declarado caducos. No es posible reivindicar una legitimidad jurídica, en la medida en que no hay aparato, no hay consenso, no hay voluntad colectiva. (Foucault, 2008: 104).

Por lo tanto, el neoliberalismo de acuerdo a la mirada foucaultiana, emerge a partir de la imposibilidad de reivindicar un Estado luego del nazismo. Más adelante señala Foucault: “La institución de la libertad económica podrá funcionar de alguna manera como un propulsor, como un incentivo para la formación de una soberanía política”. (Foucault, 2008: 105). No hay soberanía sin libertad económica. Esa premisa será también uno de los puntos de diferencia de la gubernamentalidad del siglo XVIII con respecto a lo planteado por los neoliberales alemanes en el siglo XX. No es menor, señala Foucault, el origen disímil de ambas racionalidades, la liberal y la neoliberal:

Y si es verdad que nos mantenemos en una gubernamentalidad de tipo liberal, advertirán qué desplazamiento se produjo con respecto a lo que era el liberalismo programado por los fisiócratas, por Turgot, por los economistas del siglo XVIII, cuyo problema era exactamente opuesto, porque en ese siglo debían resolver la siguiente tarea: sea un Estado que existe, un Estado legítimo, un Estado que funciona ya en el estilo de plenitud, de la completitud administrativa bajo la forma de Estado de policía. El problema era: dado este Estado, ¿cómo vamos a poder limitarlo y, sobre todo, a dejar lugar a la necesaria libertad económica dentro de ese Estado existente? Pues bien, los alemanes tenían que resolver el problema exactamente opuesto. Dado un Estado inexistente, ¿cómo hacerlo existir a partir del espacio no estatal que es el de una libertad económica? (Foucault, 2008: 109).

Vale decir, el principio gubernamental sobre el que se edificó la racionalidad liberal del siglo XVIII fue un Estado despótico proveniente del feudalismo que había que limitar o restringir, esto es, un fuerte estatismo previo. En el caso del neoliberalismo del siglo XX, en particular del alemán, el comienzo por el contrario fue la ausencia de un Estado legítimo (este se encontraba subordinado a un partido y a un líder), y por lo tanto se procuraba su reconstrucción desde una esfera de libertad económica ya que la sospecha o la fobia estatista luego del nazismo era predominante.

Consecuentemente, Foucault esgrime que la gubernamentalidad neoliberal fue definida por Ludwig Erhard y ella es la que rige Alemania Federal desde 1948 hasta 1979 (fecha del curso). Lo que sostiene nuestro filósofo es que al situarse a la libertad económica como eje fundacional los derechos se derivan de este principio y los partidos políticos se ven obligados a certificar su adhesión para poder participar del juego electoral, así lo fue con la democracia cristiana (Adenauer y Erhard), pero también con el Partido Socialdemócrata que en 1959 en el Congreso de Bad Godesberg renuncia a la socialización de los medios de producción, la lucha de clases, acepta la legitimidad de la propiedad privada y su derecho de protección. Algo que Foucault deja explícitamente planteado al referenciar un discurso de Karl Schiller en Essen, quién fuera convocado como senador económico de Willy Brandt (1963) cuando este era alcalde de Berlín Oeste. Schiller allí expresa la incorporación de manera sistemática a la economía de mercado y el rechazo de toda planificación. De ahí en adelante la identidad del socialismo alemán quedará definida a partir de su adhesión al programa neoliberal.

En este sentido, Foucault se pregunta: “¿Por qué esa adhesión de la socialdemocracia alemana, una adhesión, en definitiva, aunque un poco tardía, bastante desenvuelta a las tesis, las prácticas y los programas del neoliberalismo?”. (Foucault, 2008: 114). El filósofo señala dos razones: en primer lugar, adscribir a la gubernamentalidad neoliberal que refunda el Estado alemán luego de la posguerra era necesario para ser legitimado y jugar con las mismas reglas de juego de la economía libre; ello implicaba necesariamente romper no solo con el marxismo como lo hace el SPD en 1959 sino con el keynesianismo, lo que hace en 1963, distanciándose del viejo welfarismo de la tradición laborista inglesa; en segundo lugar, la adhesión también daba cuenta, por default, de la ausencia de una gubernamentalidad socialista autónoma. En este sentido, la socialdemocracia entra al juego a tal punto que en 1969 su candidato Willy Brandt será elegido Canciller de Alemania Federal sosteniendo banderas de la economía social de mercado. Foucault es explícito en su hipótesis:

Por mi parte, diré que lo que falta en el socialismo no es tanto una teoría del Estado sino una razón gubernamental, la definición de medida razonable y calculable de la extensión de las modalidades y los objetivos de la acción gubernamental. El socialismo se da o propone, en todo caso, una racionalidad histórica. Los neoliberales de quienes les hablé, como Von Mises, Hayek, etc., negaron en esos años, en particular Von Mises, que hubiera racionalidad económica del socialismo. Digamos que el problema de la racionalidad económica del socialismo es una cuestión sobre la que se puede discutir. Sea como fuera, el socialismo se propone una racionalidad económica así como propone una racionalidad histórica (…) Pero creo que no hay gubernamentalidad socialista autónoma. No hay racionalidad gubernamental del socialismo. De hecho, el socialismo –y la historia lo ha demostrado- sólo puede llevarse a la práctica si se lo conecta con diversos tipos de gubernamentalidad (…) Pero, en todo caso, no creo que haya por el momento gubernamentalidad autónoma del socialismo. (Foucault, 2008: 117-118).

Podemos decir con Foucault que en el liberalismo hay una teoría del gobierno, algo ausente en el marxismo. El socialismo carece de la pregunta por la racionalidad de gobierno y en su lugar antepone el interrogante por la racionalidad histórica, por ello debe adoptar otros principios para gobernar, por ejemplo, los liberales. Esa carencia de gubernamentalidad autónoma socialista será un eje central que retomaremos en los capítulos posteriores. La pregunta que señala Foucault por la autenticidad o falsedad de un gobierno socialista emerge del conflicto producto de esta falta de gobierno específico.

Lo que Foucault define con precisión es que la gubernamentalidad neoliberal en el caso alemán no es tanto una ideología como un tipo de programación nueva, un arte de gobierno y una conducción que refunda el Estado luego del nazismo, por lo tanto, la izquierda se ve en la obligación de modificar sus posiciones para jugar este nuevo juego de verdad. La pregunta por una política de izquierda posible es lo que desnuda la interrogación de Foucault:

Si les parece, tomemos las cosas una vez más desde otro punto de vista y digamos lo siguiente: cuando se cruza la frontera que separa las dos Alemanias, la de Helmut Schmidt y la de [Erich Honecker], cuando se atraviesa esa frontera, la cuestión que todo buen intelectual occidental se plantea es, desde luego, la siguiente: ¿dónde está el verdadero socialismo? ¿En el lugar de dónde vengo o en el lugar a dónde voy? ¿A la derecha o la izquierda? ¿De este lado, del otro lado? ¿Dónde está el verdadero socialismo? Pero, ¿acaso tiene sentido preguntarse dónde está el verdadero socialismo? ¿No habría que decir, en el fondo, que el socialismo no es más verdadero aquí que allá, sencillamente porque no tiene que serlo? En fin, lo que quiero decir es esto: de una manera u otra, el socialismo está conectado con una gubernamentalidad. Aquí está conectado con tal gubernamentalidad, allá esta conectado con tal otra; aquí y allá da frutos muy disímiles y, al azar, claro, de una rama más o menos normal o aberrante, los mismos frutos venenosos. (Foucault, 2008: 118-119).

Lo que detecta Foucault es, en primer lugar, la diferencia de juegos de verdad en marcos políticos disímiles (uno liberal, otro marxista) y en segundo lugar, como dijimos, la ausencia de una racionalidad de gobierno autónoma por parte del socialismo. En este aspecto queda claro que para Foucault no hay simbiosis posible entre liberalismo y socialismo, por ende, la adhesión a la gubernamentalidad neoliberal implica la reinvención de una posición de izquierda a partir de estas nuevas reglas del juego. El grave déficit del socialismo lo conduce necesariamente a adoptar una gubernamentalidad liberal como en Alemania Federal o una gubernamentalidad de partido como en Alemania Democrática. Las características de una izquierda que suscribe la racionalidad de gobierno liberal en el siglo XX será lo que exploraremos con Foucault.

6- (Foucault, 2006b). Lecciones del 1 y el 8 de febrero y el 5 de abril de 1978.

CAPÍTULO 2Del liberalismo clásico a los neoliberalismos del siglo XX

¿Cómo no gobernar demasiado?

En la lección primera de Nacimiento de la biopolítica Foucault expone la expresión “arte de gobernar” con la finalidad de determinar el dominio de la práctica del gobierno, sus diferentes objetos y reglas generales. Así lo expresa: “En suma, es el estudio de la racionalización de la práctica gubernamental en el ejercicio de la soberanía política”. (Foucault, 2008: 17). La clave estará allí en la noción de “racionalización” o “racionalidad” de la práctica. Foucault es explícito en la metodología a emplear al igual que en sus trabajos anteriores: “No interrogar los universales utilizando la historia como método crítico, sino partir de la decisión de la inexistencia de los universales para preguntar que historia puede hacerse”. (Foucault, 2008: 19).

Por ende, la aproximación foucaultiana a la problemática del arte de gobernar no partirá de la universalización abstracta sino de la ratio gubernamental a partir de prácticas administrativas concretas. Para ello Foucault retoma los tópicos tratados en el curso Seguridad, territorio, población (1977-1978) en particular la cuestión del viraje del dispositivo disciplinario al dispositivo de seguridad. Allí postulará el filósofo que “la libertad no es otra cosa que el correlato de la introducción de los dispositivos de seguridad”. (Foucault, 2006b: 71). Subsiguientemente, la pregunta por la racionalidad de la gubernamentalidad liberal requiere el desarrollo de una secuencia previa: en primer lugar, la emergencia de una racionalidad que Foucault llama “razón de Estado” en el siglo XVI y que exige que el propio Estado se recorte como una realidad específica y autónoma. El Estado existirá para sí mismo y en plural reconvirtiendo el patrón divino de gobierno legado del Medioevo. Este Estado se encarna a partir de nuevas maneras precisas de gobernar: el mercantilismo en el plano económico y el Estado de policía. Mercantilismo y policía constituyen entonces este nuevo arte de gobernar que se ajusta al principio racional. Para lograr esta articulación entre población, Estado y mercado serán un factor clave los dispositivos securitarios.

La segunda observación que realiza nuestro filósofo es sobre el funcionamiento de la razón de Estado durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII: el objeto sobre el cual se ejercerá esta razón de Estado es ilimitado. Sin embargo, habrá mecanismos de compensación para sopesar esa fuerza ilimitada. El derecho aparece como la forma y limitación del accionar estatal. La teoría de los derechos naturales opera, señala Foucault, como una regla imprescriptible que ningún soberano puede transgredir ni vulnerar.

Foucault describe el pasaje de la razón de Estado hacia lo que denomina razón gubernamental moderna. Es ese proceso de transformación el marco a través del cual podremos llegar a la noción de “liberalismo”. El problema entonces será el de la limitación interna de la racionalidad de gobierno. De acuerdo a Foucault tenemos que dar cuenta de cinco características de este tipo de limitación. La primera de ellas será una limitación de hecho, no de derecho, fáctica, vale decir, el gobierno será torpe en su accionar ilegítimo si se extiende excesivamente; la segunda es una limitación intrínseca del arte de gobernar, esto es, el gobierno se impone a sí mismo esta limitación para ser efectivo; la tercera es una limitación que debe saber en que generalidad interna se apoya el gobierno para lograr los objetivos buscados; la cuarta es la limitación de hecho que se plantea una división entre lo que es preciso hacer y lo que no, la división que se traza entre las cosas que deben hacerse y las cosas que no deben hacerse; en quinto y último lugar, encontramos una limitación que no divide a los sujetos sino a la cosas por hacer y no hacer. En este sentido, surge el concepto de “agenda” y “non agenda” que Foucault toma de los textos de Bentham en relación a los límites de ejercicio del gobierno. Las definiciones benthamianas son claras: la agenda de la racionalidad de gobierno liberal no debe obstruir la búsqueda del interés y la felicidad personal que repercutirá en la riqueza de toda la comunidad (al contrario, debe propiciarla), en ese aspecto, el gobierno tiene que permanecer tranquilo. Lo fuera de agenda, por el contrario, será toda coerción gubernamental que es definida como un mal en sí.

El principio de derecho que es la fuente de limitación externa al poder del soberano puede ser definido de modo histórico o teológico, sin embargo, gradualmente la obstrucción ya no será externa sino interna, autoimpuesta por el propio gobierno. Foucault lo expresa:

Y advertirán que esta razón gubernamental crítica o esta crítica interna de la razón gubernamental ya no va a girar en torno al cuestión del derecho, de la cuestión de la usurpación y la legitimidad del soberano. Ya no va a tener esa especie de apariencia penal que aún tenía el derecho público en los siglos XVI y XVII cuando decía: si el soberano infringe esta ley, será preciso castigarlo con una sanción de ilegitimidad. Toda esa cuestión de la razón gubernamental crítica va a girar alrededor del “cómo no gobernar demasiado”. Las objeciones ya no recaerán en el abuso de la soberanía sino en el exceso de gobierno. Y la racionalidad de la práctica gubernamental podrá medirse en relación con ese exceso. (Foucault, 2008: 29).

La transformación que aparece de la razón de Estado hacia la nueva racionalidad gubernamental, es decir, de los siglos XVI y XVII al siglo XVIII, será, en rigor, el pasar al problema de la nueva racionalidad que tendrá como objetivo capital precisamente la autolimitación de ese exceso de gobierno. La pregunta será entonces: “¿cómo no gobernar demasiado?”. Ahora bien, ¿qué será y como definir el “demasiado”? ¿Cuándo se sobrepasa la medida en términos de gobierno? El instrumento empleado para conseguir ese fin será la economía política. Pasar del límite inflingido en términos de derecho (que siempre es externo a la propia razón de Estado) al limitante interno en términos de nueva racionalidad de gobierno. La economía política no tiene como objeto los derechos anteriores, señala Foucault, sino reflexiona sobre las propias prácticas gubernamentales, su examen se centra en ellas:

Con la economía política ingresamos entonces a una época cuyo principio podría ser el siguiente: un gobierno nunca sabe con suficiente certeza que siempre corre el riesgo de gobernar demasiado, o incluso: un gobierno nunca sabe demasiado bien cómo gobernar lo suficiente y nada más. El principio del máximo y el mínimo en el arte de gobernar sustituye la noción de equilibrio equitativo de la “justicia equitativa” que ordenaba antaño la sabiduría del príncipe. Pues bien, en esta cuestión de la autolimitación por el principio de la verdad, ésa es, creo, la cuña formidable que la economía política introdujo en la presunción indefinida del Estado de policía. (Foucault, 2008: 35).

Aquí Foucault marca el momento fundante en que la economía política se constituye como la herramienta clave del proceso de transformación de la razón de Estado. Esta descripción de la economía política ya estaba presente en Las palabras y las cosas (1966) precisamente como dimensión específica de la episteme de la modernidad junto a la filología y la biología. En este sentido, la frase que nuestro filósofo cita de Robert Walpole que afirma “quieta non movere” (“no hay que tocar lo que está tranquilo”) se enlaza con lo que Foucault menciona a su vez de un artículo en el Journal économique escrito por el marqués de Argenson, que grafica la respuesta de un comerciante: “Dejadnos hacer”. La pregunta entonces será: “¿Qué es ese nuevo tipo de racionalidad del arte de gobernar, ese nuevo tipo de cálculo consistente en decir y hacer decir al gobierno: acepto todo eso, lo quiero, lo proyecto, calculo que no hay que tocarlo? Y bien, creo que, a grandes rasgos, es lo que llamamos ‘liberalismo’”. (Foucault, 2008: 39).

Una primera definición que Foucault nos otorga de liberalismo será: “no tocar, dejar hacer”. De todos modos, el término “liberalismo” aparece ya en la obra de Foucault previamente en Historia de la locura en la época clásica (1961) en relación con la cuestión del libertinaje y luego en El nacimiento de la clínica (1963) a propósito del control médico. Más adelante ampliaremos esta relación entre liberalismo y libertinaje.

En las notas a pie de página de Nacimiento de la biopolítica la palabra “liberalismo” aparece entre comillas en los apuntes del filósofo. Allí se amplían ciertas características del arte liberal de gobernar: en primer lugar, se debe aceptar una limitación del gobierno intrínseca que no sea solo una limitación externa (producto del derecho); en segundo lugar, se debe comprender al liberalismo eminentemente como una práctica; en tercer lugar, es necesario pensar al liberalismo como máxima limitación posible de las formas y ámbitos de la acción del gobierno; en cuarto y último lugar, hay que dar cuenta del liberalismo como organización de métodos de transacción aptos para limitar las prácticas del gobierno (constitución, parlamento, prensa, opinión, comisiones, etc.).