Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

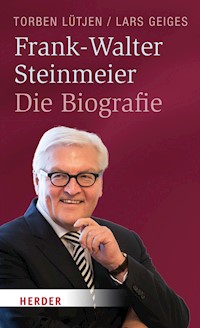

Frank-Walter Steinmeier gilt heute als der beliebteste deutsche Politiker und für viele überzeugender Garant der demokratischen Stabilität. Torben Lütjen und Lars Geiges haben nicht nur seinen politischen Weg, sondern auch die gesellschaftlichen Umwälzungen der letzten Jahre beobachtet. Was prägt den Menschen und was treibt den Politiker Steinmeier an? Wer ist der Mann, der Kandidat der Großen Koalition für das Amt des Bundespräsidenten wurde? Ein spannendes Buch über eine ungewöhnliche Biografie und über den Zustand unserer Republik.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Torben Lütjen | Lars Geiges

Frank-Walter Steinmeier

Die Biografie

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Verlag Herder

Umschlagmotiv: © dpa-picture alliance / AP Images

Autorenfotos: © privat

ISBN (E-Book) 978-3-451-81114-2

ISBN (Buch) 978-3-451-37826-3

Inhalt

1. Die Verwandlung: Vom politischen Beamten zum Staatsmann

2. Generation Bundesrepublik

»Das war meine Welt«

Aufgewachsen in der Normalität

Brakelsiek oder die Kraft der Kontinuität

Studium und WG-Karriere

Intellektuelle Einflüsse

3. Schröders Mann

Lakonischer Beginn einer langen Beziehung

Aufstieg im Schröder’schen Machtsystem

»Mach mal« – heimlicher Regent in der Staatskanzlei

4. »Seine Effizienz« – Chef des Bundeskanzleramtes

Schröders einsame Entscheidung

Unerfreuliche Zeiten

Gestörte Balance im Kanzleramt

Steinmeier setzt neue Akzente

Schröders »Räterepublik«

Verdruss in der Partei

Die Legende vom »Dr. Makellos« entsteht

Ein besonderes Machtverständnis

Die Probleme der Koalition

Architekt der »Agenda 2010«

Steinmeiers größte Zeit im Kanzleramt

Beginn der Kanzlerdämmerung

Neuer deutscher Außenminister

5. Der Außenminister und die Schatten der Vergangenheit

Vom Maschinenraum aufs Sonnendeck der Politik

In der Schattenwelt des Antiterrorkriegs

Die Geschichte der BND-Agenten im Irak

Vergiftetes Lob aus Amerika

Das Schicksal des Murat Kurnaz

Nach dem Untersuchungsausschuss

Neue Chancen und Erfolge

Kontinuitäten und Akzentverschiebungen

»Wandel durch Verflechtung« – die Russlandpolitik

Nah an der Idealbesetzung

6. Der Weg zum Kanzlerkandidaten

Alarmsignale für die SPD

Veränderungen im Machtgefüge

Geregeltes Parteigetümmel

Schwere Zeiten für Kurt Beck

Im Ortsverein von Kirchmöser/Plaue

Wie Steinmeier Kanzlerkandidat wird

7. Staatsmann im Wartestand: Die Zeit in der Opposition

Eine bittere Niederlage

Wie wird es weitergehen?

Die neue Personalie: Fraktionsvorsitzender

Ein schwerer Übergang

Das Dilemma der Oppositionszeit

Westerwelle und Steinmeier

Die Nierenspende

Das Duo Gabriel und Steinmeier

Atemlose Tage in Berlin

Eine neue Troika

Folgen eines Hintergrundgesprächs

8. Als »Bundeskrisenminister« im globalen Dauereinsatz

Zurück im alten Amt

Deutschlands neue Führungsrolle

Ukraine-Krise: Nagelprobe Russlandpolitik

Eskalation in Syrien – Prototyp eines neuen Konflikts

Als Knotenlöser beim Iran-Abkommen

Reaktion auf die Flüchtlingskrise

Minenfeld und Schlüsselland: die Türkei

Präsidentenkür

9. Der Anti-Trump im Schloss Bellevue?

Nachwort

Über die Autoren

1.Die Verwandlung: Vom politischen Beamten zum Staatsmann

Gießen ist eine überschaubare mittelhessische Studentenstadt an der Lahn, die siebtgrößte Stadt Hessens, Verwaltungszentrum und Verkehrsknotenpunkt. 1977 war aus Gießen, Wetzlar und 14 Umlandgemeinden die Stadt Lahn als Oberzentrum Mittelhessens entstanden. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren studiert Frank-Walter Steinmeier hier in Gießen an der Justus-Liebig-Universität Rechtswissenschaften. Er kommt aus Brakelsiek, einem ziemlich beschaulichen 1000-Seelen-Dorf in Ostwestfalen, und ziemlich beschaulich und geordnet verläuft auch sein Leben als Student. Von den doch ziemlich großen Dingen, die in seinem Leben noch passieren werden, ist wenig zu ahnen.

Es ist alles ganz undramatisch – bis zum Frühjahr 1980, obwohl Steinmeier auf diese Art von Dramatik wohl lieber verzichtet hätte. Ziemlich plötzlich lässt da nämlich die Sehkraft in seinem rechten Auge nach. Die Ärzte diagnostizieren ein Geschwür auf der Hornhaut. Da auch das andere Auge betroffen scheint, droht schlimmstenfalls gar die Erblindung. Frank-Walter Steinmeiers Körper hat sich keinen guten Zeitpunkt ausgesucht für den Streik: Der Jura-Student steckt mitten in den Vorbereitungen auf das Erste Staatsexamen. Er wird operiert, an der Uniklinik in Gießen wird ihm die Hornhaut eines Organspenders transplantiert. Seitdem trägt Steinmeier ebenfalls einen Spenderausweis bei sich.

Die nicht ganz unkomplizierte Operation glückt, Steinmeier verliert sein Augenlicht nicht. Aber schon ein paar Tage später wird klar, dass er nicht ganz der Alte ist und auch nicht mehr werden wird: Seine Haare, zuvor nur von ein paar grauen Strähnen durchzogen, sind über Nacht schlohweiß geworden. Frank-Walter Steinmeier ist 24 Jahre alt und hat jetzt den Schopf eines sehr viel älteren Mannes. So strahlt er früh eine gewisse Seniorität und Seriösität aus, und seine Freunde sagen, er habe schon damals ein wenig wie ein Richter oder ein Jura-Professor ausgesehen.

Oder vielleicht auch wie ein Bundespräsident. Das denkt man jedenfalls, als man ihn 36 Jahre später sieht, an diesem Mittwochmittag, 16. November 2016, kurz nach 12 Uhr. Es kommt einem jedenfalls nicht wirklich unpassend oder gar spektakulär vor, dass dort vorne nun Frank-Walter Steinmeier steht, eingerahmt von seiner Kanzlerin Angela Merkel, von Vizekanzler Sigmar Gabriel, dem Vorsitzenden seiner eigenen Partei, und von CSU-Chef Horst Seehofer – und dass sie gleich verkünden werden, dass er Bundespräsident werden solle. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit seinem Silberschopf zu tun, dass diese Rolle ihm auf den Leib geschneidert scheint. Aber sehr viel wichtiger ist etwas anderes: dass er über die Jahre ein soziales und moralisches Kapital angesammelt hat, das ihn für viele als Idealbesetzung für dieses Amt erscheinen lässt.

Die Verkündigung findet auf der sogenannten Fraktionsebene des Deutschen Bundestags statt, knapp unter der Kuppel, ein offenes Foyer. Es stehen vier silbermetallene Rednerpulte ordentlich nebeneinander aufgereiht, dünne, schwarze Mikrofone ragen spitz auf. Das Schwarz-Rot-Gold Deutschlands und das Azurblau Europas hängen ein wenig schlaff im Hintergrund hinunter. Die kreisrunde Fraktionsebene wird dominiert von viel Glas, silbernen und metallenen Streben an der Decke, futuristischen Spot-Lichtern, einer weißgrau glänzenden Komplettverfliesung an Boden und Wänden sowie vom runden Panoramafenster, durch das man hinunter in den Plenarsaal blicken kann.

Die Szene hat nichts Pompöses und nur wenig Zeremonielles, und im Grunde passt das ganz gut zu dem nüchternen Mann. Frank-Walter Steinmeier, dieses Muster an Zuverlässigkeit und Selbstdisziplin, ist als Erster an sein Pult gekommen. Zu reden aber beginnt die Kanzlerin. Steinmeier sei »der richtige Kandidat in dieser Zeit«, sagt sie, und jeder weiß: Es sind keine leichte Zeiten, schon gar nicht für sie selbst, die da vorne eher unfreiwillig steht, weil Sigmar Gabriel ihr Steinmeier im richtigen Augenblick öffentlich angetragen hat. Sie selbst habe lange und eng mit ihm zusammengearbeitet. Er sei ein Mann, dem sie immer vertraut habe und dem auch die Deutschen vertrauen könnten. Er habe das Vertrauen der Menschen auch aus der Kultur und der Wirtschaft, und er stehe für Kontinuität. CSU-Chef Seehofer lobt Steinmeier für seine Ruhe und Besonnenheit. Der eigene Parteivorsitzende Sigmar Gabriel findet, die Kandidatur Steinmeiers bestätige nur das, was so viele Menschen ganz selbstverständlich fänden: »Frank-Walter Steinmeier wäre ein guter Bundespräsident.« Dann redet Steinmeier. Er sagt, er wolle gegen eine Spaltung der Gesellschaft eintreten und für eine Kultur, »in der wir miteinander streiten können, aber respektvoll miteinander umgehen«. Die Ereignisse auf der Welt seien teils dramatisch. »Sie rütteln an uns, aber sie können uns auch wachrütteln«, findet er und verspricht, »ein Mutmacher« zu sein. Nach gut zwölf Minuten ist der gemeinsame Auftritt schon beendet, ein letztes Blitzlichtgewitter, und die Parteivorsitzenden und ihr gemeinsamer Kandidat verlassen gemeinsam ihre Podien und die Fraktionsebene. Für Fragen stehen sie nicht mehr zur Verfügung. Auch das gehört zum Ritual einer solchen Veranstaltung.

Auf der Fraktionsebene des Bundestages verkündet die Koalition im November 2016, dass Frank-Walter-Steinmeier ihr nächster Bundespräsident werden soll. SPD-Parteichef Sigmar Gabriel (r.) hat zuvor nicht nur Kanzlerin Merkel und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer mit einem gezielten Vorstoß überrascht, sondern auch Steinmeier.*

Was am Tag seiner Verkündigung wie der logische Schlusspunkt einer jetzt schon langen politischen Karriere erscheint, ist bei genauerer Betrachtung eine spektakuläre politische Verwandlung. Denn angefangen hat Steinmeier seine politische Karriere ganz anders: als politischer Beamter. Steinmeier war ein Mann des Apparats, der Verwaltung, wenngleich – darauf legt er zu Recht Wert – auch diese Aufgaben schon hochpolitisch waren. Aber sie waren abseits der Öffentlichkeit angesiedelt, in den Hinterzimmern der Macht. Die ersten 15 Jahre seiner politischen Karriere war Steinmeier der loyale Zuarbeiter Gerhard Schröders, erst in der Staatskanzlei in Hannover, dann als Chef des Bundeskanzleramtes. Er ist der eigentliche Architekt der Agenda 2010, die wie kein anderes Projekt Schröders Kanzlerschaft definierte.

In all den Jahren aber, da er durchaus maßgeblich die Geschicke des Landes bestimmt, bleibt Steinmeier öffentlich ein unbeschriebenes Blatt und auf der Straße unerkannt. Er war eben eine »graue Eminenz«. Seit dem geheimnisumwitterten »Père Joseph«, dem Ratgeber und Beichtvater von Kardinal Richelieu im Frankreich des 17. Jahrhunderts, ist die »éminence grise« eine quasi-mystische Figur. Paradoxerweise erscheint der Einfluss solcher Menschen umso riesenhafter, je weniger man von ihnen weiß: Schattengewächse, die am besten in der Dunkelheit gedeihen.

Dann aber, 2005, trat Steinmeier urplötzlich ans Licht, als er überraschend deutscher Außenminister wurde in der zweiten Großen Koalition (2005–2009). Was folgte, war ein geglückter Rollentausch und ein rasanter Aufstieg: Plötzlich war Steinmeiers Rolle sehr öffentlich, und es dauerte nicht lange, bis er, der breiten Öffentlichkeit bis dahin unbekannt, zu einem der beliebtesten Politiker des Landes aufstieg. 2009 gar, in einer ziemlich ausweglosen Situation, schob die SPD ihn dann sogar ganz nach vorne: Steinmeier wurde SPD-Kanzlerkandidat. Diese Geschichte allerdings ging weniger gut aus. Es waren schwierige Umstände und vielleicht ohnehin eine Mission, die zum Scheitern verurteilt war; aber der Kandidat fremdelte auch erkennbar mit seiner Rolle. Das war auch nicht verwunderlich, da er bis 2008 – da begann er für den kommenden Bundestagswahlkampf zarte Bande zu einem Brandenburger Ortsverein zu knüpfen – mit Parteiarbeit wenig zu tun gehabt hatte. Und natürlich fiel auf, was man auch vorher hätte wissen können und was auch jetzt, am Vorabend seiner Wahl zum Bundespräsidenten, natürlich thematisiert wurde: dass die SPD beim Kampf ums Kanzleramt nicht gerade einen begnadeten Redner auf den Schild gehoben hatte.

Steinmeier verlor hoch, aber er fiel weich: Er wurde Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und fiel auch in dieser Rolle eher als staatstragender Außenminister im Wartestand denn als bissiger Oppositionsführer auf. Vielleicht war das auch ganz gut so, denn 2013 kehrte er ja zurück ins Auswärtige Amt. Die Weltlage hatte sich in den vier Jahren, in denen er nicht die Verantwortung für die deutsche Außenpolitik getragen hatte, dramatisch zugespitzt. Und auch danach wird es nicht ruhiger: Ukraine, Syrien, Türkei, Flüchtlingskrise, all diese und andere Krisen stellten neue Herausforderungen dar. Eines aber war so wie zuvor: Steinmeier galt vielen Deutschen weiterhin als Ausbund von Seriösität und Integrität und wurde gar, wie schon 2013, abermals als Kanzlerkandidat gehandelt, wobei er allerdings diesmal freundlich abwinkte.

Natürlich ist diese Verwandlungsgeschichte Steinmeiers auch für sich genommen schon interessant genug. Aber ihre Relevanz erhält sie eben auch dadurch, dass seine politische Biografie wohl in gewisser Weise über ihn selbst hinausweist. Denn ganz alleine steht Steinmeier nicht mit seinem Karriereweg in der deutschen Politik. Vier Jahre nachdem Steinmeier mit seinem Anlauf auf das Kanzleramt gescheitert war, schickte die SPD den nächsten Ex-Büroleiter und Ex-Referenten nach vorne – und Peer Steinbrück scheiterte ähnlich deutlich wie Steinmeier 2009. Da sind noch andere, am prominentesten neben Steinbrück und Steinmeier der Bundesinnenminister Thomas de Maizière, ein weiterer Politiker aus der ersten Reihe, der über das Amt des Staatssekretärs und des Leiters gleich zweier Staatskanzleien aufstieg. Dahinter verbirgt sich ein Trend zur weiteren Professionalisierung der Politik – und auch zum weiteren Bedeutungsverlust der Parteien. Um in der Politik aufzusteigen, muss man offenkundig nicht mehr der Repräsentant spezifischer Lebenswelten sein – wie sie früher von den Parteien repräsentiert wurden – und auch nicht mehr zwanzig Jahre Parteiarbeit geleistet haben. Als Steinmeier, Steinbrück oder auch de Maizière in die erste Reihe rückten, da hatten sie keine Jahrzehnte im Ortsverein auf dem Buckel und hatten vermutlich in ihrem Leben auch noch keine Plakate für Kommunalwahlkämpfe geklebt. Sie waren ohne Umwege in das operative Politikgeschäft eingestiegen, waren, wie man so schön sagt, »Macher«, Manager politischer Komplexitäten, Maschinisten der Macht. Sie waren ausgebildete Profis, die einen Beruf gelernt hatten. Steinmeiers erste Erfahrung mit Politik hatte also – anders als bei fast allen aus seiner Vorgängergeneration und auch als bei den immer noch meisten aus seiner eigenen Generation – nicht auf emotionsgeschwängerten Parteitagen der Jungsozialisten stattgefunden oder in den verrauchten Räumen des AStA einer Uni, sondern in der niedersächsischen Staatskanzlei. Es gab da offenkundig nie einen utopischen Überschuss, der erst verbraucht werden musste: Steinmeiers Welt war immer schon die Welt des Machbaren, nicht die Welt des Wünschbaren gewesen. Was das für die Zukunft des Politikerberufes bedeutet, ist eine spannende Frage: Auch das macht die Beschäftigung mit der politischen Biografie Frank-Walter Steinmeiers lohnenswert.

Doch im Falle Steinmeier ist das ja ohnehin noch mehr. Seitdem er für das höchste Staatsamt nominiert wurde, wird ihm von einigen Kommentatoren eine noch größere Last aufgebürdet: Er soll als eine Art Korrektiv gegen Populismen aller Art wirken, zumindest symbolisch-habituell einen Kontrapunkt setzen zu all den Trumps, Wilders, Orbans usw., die derzeit so eindeutig die Schlagzeilen bestimmen. Das ist viel verlangt. Auf dem Hintergrund dieser Erwartungen kann ein Blick auf seine Geschichte, auf die Umstände und die Talente, die ihn aus dem kleinen westfälischen Provinznest Brakelsiek in die große Welt geführt haben, helfen, klarer zu sehen, mit wem es die Deutschen zu tun haben werden, wenn Frank-Walter Steinmeier ihr Präsident wird.

* © dpa

2.Generation Bundesrepublik

»Das war meine Welt«

Ein Nachteil ist es für einen deutschen Spitzenpolitiker offenkundig nicht, aus der Provinz zu kommen. Sonst würden wohl nicht so viele von ihnen aus dünn besiedelten Landstrichen zwischen Dithmarschen und dem Bayerischen Wald stammen, sonst wäre das pfälzische Oggersheim wohl kaum zur Chiffre einer 16 Jahre dauernden Kanzlerschaft geworden und das knorrige Sauerland des Franz Müntefering nicht so oft beschrieben worden. Spitzenpolitiker aus der Provinz kokettieren überdies gerne mit ihrer Herkunft. Fernab der Metropolen, so bedeuten sie, steht man schließlich noch mit beiden Beinen auf der Erde, lässt sich von den Aufgeregtheiten der Großstädter nicht so schnell anstecken, macht nicht jeden modischen Firlefanz mit und lässt überhaupt bei aller Veränderung erst einmal die Kirche im Dorf. Berlin ist weit, soll das wohl heißen – ich aber bin einer von euch.

Auch Frank-Walter Steinmeier wuchs auf dem Land auf, im Dorf Brakelsiek, 1000 Einwohner, im Lipperland in Ostwestfalen gelegen. Auch er hat die Vorzüge entdeckt, die in dem Verweis auf die Provinz liegen können. Als er sich im Sommer 2007, anfangs noch tastend und sehr vorsichtig, den Wählern seines neuen Wahlkreises für die Bundestagswahl in Brandenburg vorstellte, verwies er sogleich auf die Gemeinsamkeit der Mentalitäten, weswegen man gewiss gut miteinander auskommen werde. Schließlich seien auch die Menschen in Ostwestfalen zunächst ein wenig sperrig und nicht immer gesprächig, dann aber dafür umso herzlicher und vor allem immer geradeheraus und ehrlich.

In seinem 2009 erschienenen Buch Mein Deutschland. Wofür ich stehe hat Steinmeier die Menschen in seiner Heimat dann auch auf liebevolle Art und Weise porträtiert: »Widerwille gegen jede Form von Umstand und Zeremoniell« zeichne diesen Menschenschlag aus, schreibt er, und »ihre Skepsis gegenüber Windmachern und Wolkenschiebern«. Irgendwie habe es sich wohl »in den Gencode der Menschen eingeschrieben, bodenständig und ehrlich zu sein, wohl auch deswegen, weil es nie viel zu verteilen gab und man mit Ehrlichkeit am weitesten kam«.

Doch auch wenn es die Provinz ist, in die Frank-Walter Steinmeier am 5. Januar 1956 hineingeboren wird: Es sind, mit den Worten des Historikers Axel Schildt, auch »dynamische Zeiten«, und der Modernisierungsstrom dieser Jahre erfasst das ganze Land. Das Leben mag abseits der Metropolregionen weiterhin entschleunigter vor sich gehen und bisweilen weniger aufregend sein. Doch die Unterschiede sind in den 1960er Jahren bereits weniger gravierend als noch zehn, zwanzig oder dreißig Jahre früher. Schon 1967 oder 1968, so erinnert sich Steinmeiers Bruder Dirk, hält im elterlichen Haus das Fernsehen Einzug; jetzt ist die große, weite Welt schon nicht mehr ganz so weit weg. Sie rückt auch deswegen näher, weil die spezifischen regionalen Milieus und Sonderkulturen bald in atemberaubender Geschwindigkeit erodieren. Sicher: Seit 1538 ist dieser Landstrich evangelisch, später reformiert »mit allem, was dazugehört«, wie Steinmeier später sagt: »Ich erinnere mich an Menschen mit großem inneren Ernst, an Pastoren mit wortstarker, zuweilen donnernder Predigt. Und die hatte lang und ausführlich zu sein! Ein Gottesdienst unter einer Stunde wäre als Arbeitsverweigerung verstanden worden.« Das sagt er 2016, bei der Verleihung eines Ökumenepreises, und fügt hinzu: »Das war meine Welt. Und daneben gab es keine andere bis zum Ende der Grundschulzeit.« Reformiert sein war normal, »lutherisch«, das war schon etwas anderes. Und Katholiken gab es nicht in dieser Welt, sieben Kilometer von der Landkreisgrenze entfernt, hinter der das katholische Paderborn die Milieus bestimmt. Die konfessionellen Gegensätze nehmen freilich schon in dieser Zeit ab, wie die Religion im täglichen Leben überhaupt eine geringere Rolle spielt – wenn die Steinmeiers, offiziell evangelisch, den Kirchgang daher allenfalls noch an Weihnachten praktizieren, schaut sie im Dorf niemand mehr schief an. Es mag schon sein, dass religiöse Milieus und Traditionen auch in Zeiten der Säkularisierung untergründige Wurzeln haben und daher vieles an Steinmeier später noch eine protestantische, oder spezifischer: calvinistische Prägung verrät – die Wertschätzung des Wortes, das Arbeitsethos, Hochschätzung für Verantwortung, schließlich auch die oft quälende Beschäftigung mit den eigenen Fehlern und Versäumnissen bei Niederlagen und Rückschlägen. Dennoch: Nukleus der Dorfgemeinschaft ist das protestantische Gemeindehaus damals schon nicht mehr, weder für ihn noch für die meisten anderen seiner Generation. Erst später wird für ihn, der mit einer Katholikin verheiratet ist, die Kirche wieder wichtiger werden.

Auch das Plattdeutsche schwindet langsam aus dem aktiven Wortschatz der Jüngeren. Steinmeier selbst kann es noch verstehen, wächst aber seit frühester Kindheit mit Hochdeutsch auf, in dem eine ostwestfälische Sprachfärbung freilich erhalten geblieben ist. Weniger Menschen arbeiten jetzt in der Landwirtschaft, viele suchen sich stattdessen Arbeit im Industrie- oder im Dienstleistungssektor. So ist es auch in Brakelsiek, das heute vor allem ein »Wohndorf« ist, von dem aus die Menschen morgens zu ihrer Arbeitsstelle in die nächstgrößeren Orte fahren.

Auch die alteingesessenen Brakelsieker sind nun nicht mehr ganz so unter sich wie in früheren Jahrzehnten, nicht nur, weil Menschen aus den umliegenden Städten sich ebenfalls zum Pendeln entschieden haben und auf der Suche nach billigem Baugrund in Brakelsiek fündig werden. Die deutsche Gesellschaft wird zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor allem durch gewaltige Migrationsströme durcheinandergewirbelt: Millionen von Deutschen flüchten vor der Roten Armee gen Westen. Später kommen jene hinzu, die nach 1945 aus den ehemals deutschen Ostgebieten vertrieben werden und in der Bundesrepublik ganz von vorn anfangen müssen.

Aufgewachsen in der Normalität

Eine, die dieses Schicksal im Januar 1945 ereilt, ist die 15-jährige Ursula Broy. Kurz bevor Breslau im Januar 1945 zur Festung erklärt wird, flieht sie vor der anstürmenden Roten Armee. Eine ungewöhnliche Familie ist es, die sich bei minus 20 Grad mit einem Handwagen und nur wenigen Habseligkeiten auf den Weg gemacht hat: Sie besteht ausschließlich aus Frauen, zunächst sind es vier, später werden es fünf – Ursulas Schwester Ilse ist schwanger und bekommt auf der Flucht eine Tochter. Über ein Jahr dauert ihre Reise. Sie beginnt bei Peterswaldau, führt über das Eulengebirge und dann zunächst nach Magdeburg, von dort nach Westen, Richtung Ruhrgebiet. Nach mehreren kürzeren Aufenthalten erreichen die Frauen am Ostersonntag 1946 auf einem LKW die Gaststätte »Zur Post« im ostwestfälischen Brakelsiek. Dort im Saal werden die Vertriebenen auf die Bauernhöfe im Dorf verteilt.

Auf einem der umliegenden Bauernhöfe wohnt auch die Familie Steinmeier, die wohl schon seit Ewigkeiten im Lipperland lebt. Ihr Hof gibt nicht viel her, vom Frühjahr bis zum Herbst begeben sich die Männer der Familie auf Wanderschaft, meist ins Ruhrgebiet, um dort in Ziegelbrennereien zu arbeiten. Der jüngste Sohn der Steinmeiers heißt Walter, er ist nur ein Jahr älter als Ursula. Es ist alles sehr überschaubar in Brakelsiek mit seinen 1000 Einwohnern. Wie auf dem Land üblich, gibt es daher keine spektakuläre Geschichte des ersten Kennenlernens. Im August 1955 heiraten Walter Steinmeier und Ursula Broy. Fünf Monate später kommt ihr erster Sohn zur Welt. Sie taufen ihn auf den Namen Frank-Walter, aber niemand wird ihn in den ersten vierzig Jahren seines Lebens so nennen. Er heißt für alle schlicht »Frank«. Sein Bruder Dirk kommt acht Jahre später zur Welt. Während der Jüngere von beiden schon einmal fünfe gerade sein lässt und als Pubertierender wesentlich interessantere Dinge als die Schule entdeckt, ist der Ältere der Vernünftigere und Ernsthaftere. Die Journalisten, erzählt Dirk Steinmeier, fragten ihn oft, ob sein Bruder, der hochseriöse Außenminister, denn nicht wenigstens als Heranwachsender einmal so richtig unvernünftig gewesen sei und über die Stränge geschlagen habe. Er gebe immer dieselbe Antwort: Nein.

Die Steinmeiers führen ein weitgehend sorgenfreies Leben. Finanziell muss die Familie keine Not leiden, das Wirtschaftswunder geht auch an Brakelsiek nicht vorbei. Walter Steinmeier ist Tischler, seine Frau Ursula arbeitet erst in einer Pinselfabrik und findet später eine Anstellung als Forstarbeiterin. Doch der Wohlstand ist bescheiden und hart erarbeitet. Während die Steinmeiers relativ früh einen Fernseher kaufen, zögern sie die Anschaffung eines Autos lange hinaus; erst 1975 steht ein orangefarbener VW 1600 TL vor der Tür. Bis dahin hat sich auch Vater Steinmeier mit einem BMW-Motorrad begnügt. Zu den seltenen Urlauben der Familie, einmal an die Nord-, und ein anderes Mal an die Ostseeküste, fährt der Vater mit Frank im Beiwagen auf dem Motorrad voraus, die Mutter folgt mit Dirk im Zug. Mitte der 1960er Jahre schließlich baut der Vater ein eigenes Haus für die Familie, größtenteils in Eigenregie und mit tatkräftiger Unterstützung von Verwandten und Nachbarn. Es dauert beinahe vier Jahre, bis das idyllisch am Ortsrand gelegene und durchaus großzügige Eigenheim endlich fertig ist.

Es ist die Normalität, die diese Kindheit und Jugend mehr als alles andere auszeichnet. Im Mittelpunkt des Dorflebens steht der Fußballverein – wie bei Millionen anderer Deutscher auch. Ein Filigrantechniker ist der junge Steinmeier nicht gerade, aber doch ein brauchbarer Mannschaftsspieler, der die These bestätigt, dass die Art, Fußball zu spielen, bisweilen mit den Charaktereigenschaften korrespondiert: Steinmeier spielt mannschaftsdienlich, besitzt große Ausdauer, kann hart verteidigen und lässt sich vom Trainer klaglos von der einen auf die andere Position verschieben – große Inspiration für das Offensivspiel des TuS Brakelsiek geht von ihm hingegen nicht aus. Sein Spitzname, das ist mittlerweile hinlänglich bekannt, lautet »Prickel«, und die Entstehungsgeschichte und Bedeutung dieses Spitznamens sind symptomatisch für diesen Menschen, der einfach keine Geschichten und Anekdoten produziert: Es gibt sie nicht. Trotz intensiver Nachforschungen fanden die Journalisten der Republik bisher niemanden, der wüsste, was es damit auf sich hat. Die Menschen in Brakelsiek finden derlei Recherchen freilich ziemlich unsinnig. »Der hieß halt so«, sagen sie und fragen sich, wie man darum bloß so ein Riesen-Tamtam machen kann.

Als Frank-Walter Steinmeier zehn Jahre alt ist, erfolgt die erste wichtige Weichenstellung seines Lebens: Er geht auf das neusprachliche Gymnasium in Blomberg. Die Eltern üben keinen Druck auf ihn aus, es ist im Grunde, sofern man das bei einem Jungen dieses Alters überhaupt sagen kann, seine eigene Entscheidung. Doch als er seinen Wunsch signalisiert hat, unterstützen sie ihn. Sein Grundschullehrer hat ihnen zugeredet und gesagt, wenn Frank sein Junge wäre, würde er ihn aufs Gymnasium schicken. Der Lehrer ist sich sicher, dass Frank es schaffen kann.

Brakelsiek oder die Kraft der Kontinuität

Steinmeier ist zwar der Einzige aus seiner Grundschulklasse, den es nach Blomberg verschlägt, aber einen großen Kulturschock löst das bei ihm offenbar nicht aus. Dabei ist das bei Kindern aus einfachen Verhältnissen in der Bildungsexpansion der 1960er Jahre – als auch Söhne und Töchter aus Arbeiterfamilien beginnen, höhere Schulen zu besuchen – keine Seltenheit. Steinmeier erfährt dort keine Benachteiligung. Blomberg ist eher klein, die Stadt hat rund 10.000 Einwohner, die Schule einen ordentlichen, aber keinen glänzenden Ruf, ein abgegrenztes Milieu von Bildungsbürgern gibt es in der Stadt kaum. Die besonders ambitionierten Eltern aus der Gegend schicken ihre Kinder lieber nach Detmold oder gar nach Bad Pyrmont ins benachbarte Niedersachsen. Dort, erzählt man stolz, habe schließlich schon der russische Zar Peter der Große in den sprudelnden Quellen des Kurortes seine Erkrankung an Leber und Galle behandelt. Blomberg ist dagegen, nun ja, doch ein wenig unspektakulärer. Steinmeier fühlt sich wohl in Blomberg, schließt neue Freundschaften – Brakelsiek und sein Fußballverein jedoch bleiben der Mittelpunkt seines Lebens. Das Abitur wird er ohne größere Probleme machen, mit zufriedenstellenden, aber keinesfalls herausragenden Noten.

Ordentlich, piefig und betulich: Frank-Walter Steinmeier – blondgescheitelt, mit hellem Schlips und weißem Hemd – als Tanzschüler im lippischen Blomberg Anfang der 1970er-Jahre (dritte Reihe v. u., 6. v. l.).*

Und die Politik? Lippe ist zwar eine tiefrote Gegend, aber Steinmeiers Elternhaus ist eher unpolitisch. Er selbst sagt, die Ostpolitik Willy Brandts und das anschließende Misstrauensvotum hätten ihn politisiert. Das mag so gewesen sein; es ist jedenfalls die Standardantwort der Sozialdemokraten seiner Generation. Nach eigener Aussage muss er schon zu Schulzeiten politisch engagiert gewesen und den Jusos beigetreten sein, der Eintritt in die SPD erfolgt dann 1975. Doch fragt man etwa Rainer Brinkmann, der von 1998 bis 2002 für die SPD im Bundestag saß und zu jener Zeit die Arbeit der Jungsozialisten in Detmold organisierte, so kann der sich an Steinmeier nicht erinnern und findet auch bei sorgfältigster Durchsicht seiner Papiere keinen Hinweis auf ihn. Ebenso ergeht es Klaus Geise, der seit 2002 Bürgermeister von Blomberg ist und den Jusos in dieser Stadt vorstand. Auch er kann sich an Steinmeier, der zwei Klassen über ihm das neusprachliche Gymnasium besuchte, nicht erinnern. Allerdings hat Steinmeier auch nie einen Zweifel daran gelassen, dass ihn die linken Theoriedebatten der damaligen Jusos abgestoßen hätten. Er sagt, seine »Stamokap-Phase« sei recht kurz gewesen; aber ob es sie überhaupt gegeben hat, lässt sich schwer sagen.

Leicht ist es sowieso nicht, das frühe Leben der Politiker aus der Generation Steinmeiers zu deuten. Das Koordinatensystem, mit dem frühere politische Generationen vermessen wurden, taugt zur Vermessung ihrer Erfahrungsräume jedenfalls kaum noch: Es gibt da keine historischen Zäsuren mehr, die ihr politisches Handeln erklären – den großen Ernstfall oder einen Ausnahmezustand der Politik haben sie nie kennengelernt. Ebenso unergiebig ist es, sie vor allem aus ihrer konfessionellen oder regionalen Herkunft zu erklären. Beides ist schon bei Steinmeier nicht mehr bedeutsam, nicht weil die Provinz keine Rolle spielt, sondern weil sich diese Provinz überall in Deutschland sehr ähnlich geworden ist. Das Verhalten der Alterskohorte vor Steinmeier, das sind die Achtundsechziger, ließ sich oft zumindest noch aus einem harten Generationenkonflikt erklären, da sie sich ihre Freiheiten und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben vielfach noch gegen eine konservative, autoritäre Umwelt erkämpfen musste. Doch auch das ist bei Steinmeier und vermutlich auch bei vielen seiner Generationsgenossen nicht mehr notwendig. Auch er trägt als Heranwachsender lange Haare, hört die Beatles und die Rolling Stones – und eckt nicht an. Die Gesellschaft ist bereits liberaler und toleranter geworden, man muss schon ein bisschen mehr als das leisten, um noch gegen ihre Konventionen zu verstoßen. Und insbesondere Steinmeiers Eltern sind von einer großen Liberalität, deren Ursprung auch für den Außenminister selbst im Rückblick nicht ganz erklärlich ist. Gleiches gilt aber auch für die Großmutter mütterlicherseits, bei der er nachmittags viel Zeit verbringt, da beide Elternteile berufstätig sind. Es gibt kaum Strafen und so gut wie keine Verbote, das Vertrauen in die Söhne scheint sehr groß gewesen zu sein. Frank-Walter Steinmeier fehlt jeder Grund zur Rebellion.

Deswegen sieht er sich auch nie veranlasst, von seiner Heimat auf abrupte oder radikale Weise Abschied zu nehmen. Es fügte sich alles, Brakelsiek ist einfach der Beginn einer Entwicklung, die stetig nach oben führte. Als Steinmeier zur Bundeswehr geht und dann schließlich zum Studium nach Gießen, verbringt er die Wochenenden zunächst noch zu Hause und streift an den Sonntagen dann und wann weiterhin das Fußballtrikot des TuS 08 Brakelsiek über. Später, bei bereits knapp bemessener Zeit als Chef des Bundeskanzleramtes, verbringt er die Feiertage in seinem Heimatdorf. Erst das Amt des Außenministers macht diese Art von normaler Privatheit fast unmöglich. Selbst der eigene Bruder dringt im Auswärtigen Amt häufig nur bis ins Vorzimmer durch und muss die Glückwünsche zum Geburtstag von seiner Schwägerin übermitteln lassen. Brakelsiek bleibt für Steinmeier wohl bis zum Ende ein Stück Sicherheit und Geborgenheit, gleichsam eine letzte Rückzugslinie gegen die Unwägbarkeiten des Jetzt und der Zukunft.

Auch Gerhard Schröder, der nur 15 Kilometer entfernt aufwuchs und mit dem Steinmeier oft verglichen wird, hat zwar bisweilen mit Mossenberg und seinem Kleine-Leute-Image kokettiert. Aber das war doch etwas anderes. Denn ihm, der wirklich in bitterer Armut und sozial ausgegrenzt leben musste, bedeutete das Weggehen von Anfang an eher Aufbruch, Befreiung und das Ende einer deprimierenden, von permanenter Benachteiligung geprägten Kindheit. Seiner Mutter versprach er als Heranwachsender, dass er sie dereinst »mit dem Benz« abholen werde; Steinmeier schlief auch als Chef des Bundeskanzleramts bei seinen seltenen Stippvisiten in der Heimat in seinem alten Kinderzimmer.

So sollte Kontinuität das beherrschende Leitmotiv im Leben des Frank-Walter Steinmeier werden: Kontinuität des sozialen Aufstiegs, Kontinuität in seinen Freundschaften, Kontinuität in seinen Ansichten. 14 Jahre studierte Steinmeier später in Gießen, machte dort sein Referendariat, promovierte. In der WG, in der er wohnte, wechselten in diesen 14 Jahren viele Male die Mitbewohner. Steinmeier und sein guter Freund Dietrich Härtel aber harrten dort wie ein altes Ehepaar 14 Jahre aus. Dieses Leben in dieser ziemlich heilen Welt ist frei von Brüchen, und vielleicht erklärt dies, warum Loyalität und Solidität, aber eben manchmal auch übergroße Vorsicht und eine unwahrscheinliche Bedachtsamkeit Steinmeiers Charakter prägen. Wer irgendwann in seinem Leben einmal gezwungen war, Tabula rasa zu machen, Abschied zu nehmen, der entwickelt ein anderes Verhältnis zum Regelbruch und zur Unkonventionalität. Er lernt daraus, dass einen manchmal nur der Verrat voranbringt: Verrat an den Überzeugungen der Vergangenheit, Verrat manchmal auch an den Menschen aus der Vergangenheit. Steinmeier aber konnte aus der Geschichte seines Erfolges ja nur den einen Schluss ziehen: dass es sich immer auszahlt, wenn man nach den Regeln spielt, stets einen Fuß vor den anderen setzt und dabei nie vergisst, was einen so weit gebracht hat. Im Fragebogen des Magazins der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat er auf die Frage nach seiner größten Schwäche jedenfalls nicht die »Ungeduld« genannt, jene in Wahrheit natürlich völlig lässliche Tugend eitler Politiker, die sich damit dynamisch und tatkräftig zeigen wollen. Steinmeier war immer geduldig. An Zäunen hat er nie gerüttelt. Er klingelte an der Tür und stellte sich höflich vor; und manchmal brauchte er auf der Türschwelle auch einen kleinen Schubser.

Studium und WG-Karriere

1974 hat Frank-Walter Steinmeier, der Tischlersohn aus Brakelsiek, das Abitur in der Tasche. Er darf studieren, doch zuerst muss er seinen Wehrdienst leisten – bei der Luftwaffe in Goslar. Steinmeier sitzt geduldig seine Zeit ab, so wie Millionen Deutsche vor ihm und nach ihm. Zumindest leidet er offenkundig nicht zu sehr daran: Er absolviert statt der vorgeschriebenen 18 gleich 21 Monate, um seinen Wehrsold aufzubessern. Das soll helfen, sein Studium zu finanzieren. Eigentlich hat Steinmeier mit dem Journalismus geliebäugelt, Sportreporter will er vielleicht werden. Auch ein Studium der Architektur erwägt er. Schließlich aber entscheidet er sich für die Rechtswissenschaft, aus denkbar pragmatischen Gründen: Jura gilt damals als sicheres Brotstudium.

Die Universität Gießen ist wohl nicht seine erste Wahl, doch verantwortlich dafür ist die ZVS, die die Studienplätze zentral zuweist – und außerdem die Tatsache, dass Steinmeier einen wichtigen Teil seiner Heimat mit in die Ferne nehmen möchte: seine Freundin Waltraud, mit der er schon seit Schulzeiten liiert ist. Sie kommt aus einem Nachbardorf von Brakelsiek und möchte Sonderschulpädagogik studieren. Sehr viele Universitätsstädte gibt es nicht, in denen beides möglich ist.

Es ist eine von zwei längeren Liebesbeziehungen im Leben des Frank-Walter Steinmeier, mit einigen Unterbrechungen bleiben die beiden fast 14 Jahre zusammen. 1983 zieht Waltraud für ihr Referendariat nach Oberhausen. Eine Zeit lang führen sie noch eine Fernbeziehung, doch lange geht das nicht gut. Als die Liebe schließlich endet, ist das für Steinmeier, der auch in dieser Hinsicht ein Mensch der Kontinuitäten ist, ein schwerer Einschnitt. In der unmittelbaren Zeit nach der Trennung, erinnern sich seine Freunde in Gießen, hätten sie diesen ansonsten so fröhlichen und gutgelaunten Menschen das einzige Mal in vielen Jahren tieftraurig erlebt.

Im Studium beginnt Steinmeiers ungewöhnlich lange WG-Karriere. 14 Jahre sind es in Gießen, dann vier Jahre in Hannover, wobei er dort bereits mit seiner späteren Frau Elke Büdenbender zusammenlebt. Es ist keine ideologische Entscheidung. Für Steinmeier ist die Wohngemeinschaft keine Keimzelle der revolutionären Gesellschaft, und er wäre wohl auch nicht auf die Idee mancher Kommunarden gekommen, als Akt gegen den Spießerstaat die Klotüren auszuhängen. Er ist einfach ein geselliger Mensch, der gern andere Menschen um sich hat und dessen Toleranzschwelle sehr hoch liegt. Wenn man ihn so lebhaft davon erzählen hört, denkt man, er hätte das WG-Leben gern noch länger geführt. Doch als seine Tochter Merit unterwegs ist, wählen er und seine Frau Elke 1996 das bürgerliche Lebensmodell und nehmen sich in Hannover für die Familie eine Wohnung. Von 1998 bis 2000 wird er allerdings abermals in WGs leben. Mit Gerhard Schröder und anderen aus seinem Team bezieht er ein Gästehaus auf dem Bonner Venusberg. Es ist die wohl mächtigste WG Deutschlands. In Berlin kommen Frau und Tochter dann erst mit ein wenig Verzögerung nach. Steinmeier gründet in der Zwischenzeit eine neue WG mit Alfred Tacke, dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. So blickt er heute auf rund zwanzig Jahre Wohngemeinschaftsleben zurück.

Steinmeiers erste WG liegt im Gießener Stadtteil Wieseck, rund fünf Kilometer von der Innenstadt entfernt. Die Gegend besitzt noch einen dörflichen Charakter – ein Stück Brakelsiek hat er sich vielleicht bewahren wollen. Es sei, erzählt sein langjähriger Mitbewohner Dietrich Härtel, ein »offenes Haus« gewesen, mit viel Besuch und einer großen Kochrunde an Sonntagen. Für Härtel, der kurz nach dem jungen Mann aus Brakelsiek dort einzieht, war es nicht schwer, es mit Frank-Walter Steinmeier 14 Jahre auszuhalten. An keinen wirklichen Streit, nicht einmal an eine schwere Verstimmung erinnert er sich. »Es ist immer leicht mit Frank gewesen, er war sehr ausgeglichen und strahlte eine Ruhe aus, die sich automatisch auf seine Umgebung übertragen hat.« Die Quelle dieser Gelassenheit vermutet Härtel in Brakelsiek, und er kommt auf Steinmeiers Eltern zu sprechen, die häufig an den Wochenenden und stets mit einem gebackenen Kuchen in Gießen vorbeischauten. Sie hätten einen großen Gleichmut ausgestrahlt und das Gefühl vermittelt, im Leben komme letzten Endes schon immer alles in Ordnung. Und Härtel, der heute als Psychiater in Berlin lebt, findet eine schöne Formulierung für das innere Gleichgewicht Steinmeiers: Er trage wohl auch heute noch ein Stück »inneres Brakelsiek« mit sich durch die Welt. Sehr genügsam sei Steinmeier all die Jahre hindurch gewesen, sein Bier habe er in der immer gleichen Gießener Stammkneipe getrunken. Richtig betrunken habe er seinen Freund allerdings nie erlebt und auch nicht als großen Tänzer auf Partys. Liebhaber der Anekdote kommen bei Steinmeier also auch in seinen Gießener Jahren nicht auf ihre Kosten. Vor allem ein Bild seines Freundes hat sich allerdings bei Härtel eingebrannt: wie dieser häufig in Lektüre vertieft in der Badewanne sitzt und dabei alle Zeit der Welt zu haben scheint. Ein Träumer ist er vielleicht nicht gerade, aber sein Leben verläuft weiterhin in ruhigen Bahnen und mit Freiräumen, die er sichtlich genießt.

Intellektuelle Einflüsse

In der Tat ist das Lesen wohl seine große Leidenschaft, und aus dem Jungen aus Brakelsiek, der seine Schulkarriere zwar mit großer Gewissenhaftigkeit, aber ohne den allergrößten Enthusiasmus absolviert hat, wird jemand, der die intellektuellen Einflüsse aus seiner Umwelt begierig aufsaugt. »Nie mehr in meinem Leben habe ich so intensiv und so viel gelesen wie in den Studienjahren, weit über das Juristische hinaus«, schreibt Steinmeier in seinem Buch Mein Deutschland. Der stärkste intellektuelle Einfluss geht aber von dem Jura-Professor Helmut Ridder aus. Unter den Rechtswissenschaftlern seiner Zeit ist er auf jeden Fall ein Exot. Ridder gilt als linker Staatsrechtler, was allerdings nur im Kontext der mehrheitlich konservativen Rechtswissenschaft Sinn ergibt; mit Sozialismus hat Ridder nämlich nicht viel am Hut. Er fühlt sich einem klassischen Linksliberalismus verpflichtet, und Steinmeier selbst ordnet ihn im Rückblick als »Radikaldemokraten« ein. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er vor allem als Vorsitzender des Kuratoriums »Notstand der Demokratie« bekannt, das gegen die Notstandsgesetze der Großen Koalition kämpft. Auch in den Diskussionen um Berufsverbote für Mitglieder der KPD streitet er für die liberale Sache und ist außerdem Mitherausgeber des »Alternativkommentars« zum Grundgesetz. In seinem Auftreten ist Ridder freilich eine typisch deutsche Ordinarien-Figur: ein wenig eitel, weitschweifig, auf förmliche Distanz zu seinen Studenten bedacht. Doch was Steinmeier an ihm bewundert, das ist seine breite und universale Bildung, die ihn bei Vorlesungen von einem Artikel im Versammlungsrecht mühelos zum Liberalismus des 19. Jahrhunderts und von dort weiter in die griechische Antike springen lässt. Für manche Gießener Jurastudenten sind Ridders Vorlesungen ein Gräuel und eine regelrechte Pein, denn wie er schreibt, so spricht er auch: Seine Sätze sind schier endlos. Wer nur den Examensstoff beherrschen will, kann das meiste davon rasch vergessen. Wer Ridders Vorlesungen hingegen als intellektuellen Steinbruch begreift und sie durch eigene Lektüre vertieft, für den können sie eine ergiebige Angelegenheit sein. Bei Frank-Walter Steinmeier ist es so.