19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

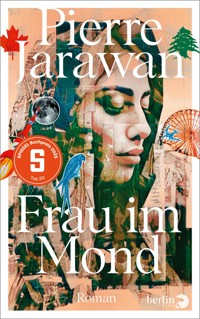

»Es gibt für den menschlichen Geist kein Niemals.« Am 4. August 1966 zündet eine Gruppe Studenten, die Lebanese Rocket Society, eine Weltraumrakete – sie soll das Zeichen für den Aufbruch des Libanons in eine blühende Zukunft sein. Auf den Tag genau 54 Jahre später kommt es im Hafen von Beirut zu einer gewaltigen Explosion, die das Land erschüttert. Meisterhaft verknüpft Pierre Jarawan diese beiden historischen Ereignisse zu einer Kontinente verbindenden und mehr als hundert Jahre Weltgeschichte berührenden Familiensaga, die über das Schicksal des Nahen Ostens weit hinaus führt. Denn im kanadischen Montréal stoßen die Zwillingsschwestern Lilit und Lina, Auswandererkinder in 3. Generation, auf Spuren ihrer unbekannten armenischen Großmutter Anoush ... »Frau im Mond« ist der Roman eines großen Erzählers – vielschichtig, lebensprall und voller tragikomischer Ereignisse. Ein sagenhaftes Lesevergnügen! »Frau im Mond nimmt uns schon auf den ersten Seiten wieder mit auf eine poetische Bilderreise und umfängt uns mit diesem zärtlichen Zauber und der unvergleichlichen Sprachmelodie die Pierre Jarawan so besonders machen.« Vera Kahl, Buchhandlung Blattgold, München »Pierre Jarawan ist ein begnadeter Erzähler. Jeder seine Romane eröffnet ein Universum der Geschichte(n) und verankert gleichzeitig durch die Wuchten der Zeit unsere Menschlichkeit fest im Heute. Seine Figuren schreibt er direkt in unser lesendes Herz.« Maria-Christina Piwowarski »Pierre Jarawans Geschichte um die Familie der Zwillinge Lilit und Lina sprüht nur so vor Farbigkeit. Einmal mehr hat er eine elegante, bildreiche Sprache gefunden, die wundervoll von Montreal bis in den Libanon führt. Ein Roman wie ein Fluss, der durch viele abzweigende Seitenarme trägt, er ist lehrreich, seine Figuren werden äußerst lebendig in Szene gesetzt. Themen wie Familie, Werte, Wurzeln, Zugehörigkeit, Verlust und Trauer finden ihren Platz und werden mit wachem Blick und großem Herzen behandelt.« Georg Schmitt, Buchhandlung am Sand, Hamburg »Mit dieser Kontinente überspannenden Familiengeschichte vor dem Hintergrund der dramatischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts hat sich Jarawan selbst übertroffen: ein großer Wurf.« Rainer Marquardt, Buchhandlung Reuffel, Koblenz

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: Abbildung der Rakete aus dem Film »The Lebanese Rocket Society: The strange tale of the Lebanese space adventure« von Joana Hadjithomas and Khalil Joreige; ilbusca / Getty Images und FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Zitate

1. Stufe

Fünfzig

Neunundvierzig

Achtundvierzig

Siebenundvierzig

Sechsundvierzig

Fünfundvierzig

Vierundvierzig

Dreiundvierzig

Zweiundvierzig

Einundvierzig

Vierzig

Neununddreißig

Achtunddreißig

Siebenunddreißig

Sechsunddreißig

2. Stufe

Fünfunddreißig

Vierunddreißig

Dreiunddreißig

Zweiunddreißig

Einunddreißig

Dreißig

Neunundzwanzig

Achtundzwanzig

Siebenundzwanzig

Sechsundzwanzig

Fünfundzwanzig

Vierundzwanzig

Dreiundzwanzig

Zweiundzwanzig

Einundzwanzig

Zwanzig

Neunzehn

Achtzehn

3. Stufe

Siebzehn

Sechzehn

Fünfzehn

Vierzehn

Dreizehn

Zwölf

Elf

Zehn

Neun

Acht

Sieben

Sechs

Fünf

Vier

Drei

Zwei

Eins

Null

Abbildungen

Nachbemerkung

ICH DANKE

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Für Kathleen, Luca & Levi

Zitate

First, we saw the image of a rocket. Not just any rocket, a rocket with the colors of the Lebanese flag. Did the Lebanese dream one day of conquering space? […] Oddly we had never heard anything about their story. It is like a secret hidden, forgotten story.

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, »The Lebanese Rocket Society« (2012)

The Moon has lost her Memory.

T. S. Eliot, »Rhapsody on a Windy Night«

1. Stufe

Fünfzig

Die Geschichte, wie ich sie kenne, geht so: Während Dana, unsere Mutter, auf der Fähre nach Longueuil zwischen zwei Brücken zwei Kinder gebar, stieg unser Großvater Maroun einige Kilometer entfernt die Feuertreppe des Seniorenwohnheims New Hope hinauf, um eine Rakete zu zünden. Dana trug dabei ein Hochzeitskleid, Großvater seinen besten Anzug und Hut. Es gibt ein Polaroidbild, das Jules, unser Vater, aufgenommen hat. Es ist kaum ausgeblichen und zeigt Dana auf Deck, kurz nach der Entbindung. Von Großvater gibt es ebenfalls ein Foto. Es findet sich auf Seite elf der Montreal Gazette vom 5. August 1986 und zeigt ihn im Moment seiner Verhaftung.

Unsere Eltern waren in diesem Sommer beide vierunddreißig Jahre alt und zum Unverständnis einer ganzen Heerschar von Verwandten und Freunden noch immer unverheiratet. Tanten, Vetter und Cousinen nahmen sie bei Kaffeekränzchen, Spaziergängen am Flussufer und sogar bei spontanen Begegnungen im Supermarkt zur Seite, um zu fragen, wann es endlich so weit sei. Dabei boten Dana und Jules, nahm man es genau, selbst hoffnungsvollsten Romantikern kaum Anlass zum Optimismus. In den fünfzehn Monaten ihrer Beziehung hatten sie es vollbracht, dreimal umzuziehen, sich zweimal zu trennen und einmal schwanger zu werden. Es war, als hätte Amor die beiden füreinander bestimmt, seinen Pfeil jedoch sturztrunken abgeschossen. Obwohl also nur wenige Beziehungen einen so funkensprühenden Untergang verhießen wie die Liaison der beiden, wurden die Umstehenden nicht müde, sie mit Fragen nach einer Hochzeit zu konfrontieren. Aus bestimmtem Grund: Dana und Jules hatten erst spät zueinandergefunden. Allerdings kannten sie einander schon viel länger. Als Kinder hatten sie unter den Augen derselben Verwandten in den Hinterhöfen des Saint-Laurent-Viertels gespielt. Mit sieben Jahren trennten sich ihre Wege oder besser: wurden getrennt. Und als sie sich schließlich – Mitte der Achtzigerjahre – an einer windigen Ecke in die Arme liefen, waren beide anderweitig verlobt. In den Augen der ihnen nahestehenden Personen bot ihre Verbindung so viele filmreife verpasste Gelegenheiten, dass diesen, als Dana und Jules endlich eine Beziehung führten, eine schnelle Ehe wohl als einziger Weg erschien, um ein erneutes Auseinanderdriften zu verhindern.

Aus den Mündern unserer Eltern klang das alles – Antrag, Einwilligung, Planung –, wenn sie uns Kindern davon erzählten, vor allem zweckmäßig und unspektakulär. Sie waren beide in Montréal geboren. Ihnen fehlte die Neigung zur Übertreibung, die ihren Vorfahren in den Genen saß, von der es heißt, sie könne eine Generation überspringen.

»Irgendwie scherten wir uns nicht um das, was damals normal war«, erzählte Mutter uns Kindern. Oder sie sagte: »Ich war schwanger. Es war einfach vernünftig.«

Wenn wir Vater fragten, sagte der nur: »Ich glaube, wir mussten uns erst finden.«

Was auch immer Dana und Jules zum Heiratsentschluss bewog: Es scheint einer jener Zufälle gewesen zu sein, die allen guten Geschichten zugrunde liegen, dass sie den 4. August als Datum wählten.

»Anscheinend hatte ganz Montréal vor, an diesem Tag zu heiraten«, erzählte Mutter. All die Jahre später schien sie immer noch ungläubig darüber. »Wir hatten keine Feier geplant, das ganze Drumherum fiel weg; aber wir bekamen einfach keinen Termin im Standesamt.«

Anstatt auf ein anderes Datum auszuweichen, schlug Jules vor, die Fähre vom Old Port of Montréal nach Longueuil zu nehmen, um die Eheschließung im dortigen Standesamt zu vollziehen. Unsere Eltern besaßen noch kein Auto, und hätten sie eins gehabt, sie hätten dennoch die Fähre genommen, denn die Staus auf den Brücken waren schon damals berüchtigt. Dana willigte ein. Sie war erst in der neunundzwanzigsten Woche. Bis auf einen Hang zu wirren Träumen und etwas Kurzatmigkeit gab es für sie keine Beschwerlichkeiten. Die Strecke über den Fluss war nur sieben Kilometer lang. Was sollte also schiefgehen?

Zur selben Zeit verfolgte unser Großvater einen eigenen Plan. Um ihn in die Tat umzusetzen, trug er sich drei Wochen in Folge für den Küchendienst im New Hope ein. Das Seniorenwohnheim hatte einen gemeinschaftlichen Speisesaal. Jeden Abend ab 17:30 Uhr reihte man sich vor der Theke ein, wo Köche das Essen auf die Teller gaben. Es gehörte zum Konzept, sich als Bewohner freiwillig einbringen zu können. Wer jahrelang einen Haushalt geschmissen hatte, hegte im Alter vielleicht den Wunsch, noch etwas zu tun zu haben, um bei Verstand zu bleiben. Es gab Beete, die gepflegt, Bücher, die sortiert werden wollten. Und es gab den Küchendienst. Im Durcheinander von Alltagsgesprächen und Besteckklirren schob Großvater Abend für Abend einen Geschirrwagen vor sich her, räumte dort ab, wo jemand aufgestanden war, wischte Krümel von Tischen und hielt sich ansonsten im Hintergrund. Das konnte er gut. Wir kannten ihn als plaudernden, herzlichen Mann, doch das war er vor allem im Kreis der Familie. Für die Heimbewohner war Maroun el Shami wie ein Buch in einem Regal, an das man nur über eine Leiter herankam. Zwar grüßte er höflich, blieb jedoch nirgendwo lang genug stehen, um angesprochen zu werden. Wenn er sich auf die Spieleabende einließ, jeden Mittwoch im dritten Stock, setzte er sich stets vor das Schachbrett, bis sich jemand fand, der es als das annahm, was es war: die Einladung, gemeinsam zu schweigen. Auf Gespräche über Politik oder – schlimmer noch – Sport ließ Großvater sich nicht ein, und falls er doch eine Meinung zu Brian Mulroney als Premierminister hatte oder zu Guy Lapointes Verteidigungskünsten auf dem Eis, so blieb die im New Hope ein Geheimnis.

Als er mit der Umsetzung seines Plans begann, war er unsichtbar geworden. Die Leute hatten aufgehört, ihn in Gespräche verwickeln zu wollen. Und so nahm auch niemand Notiz von dem Rucksackbeutel, den er über der Schulter trug: leer, wenn Großvater den Küchendienst begann, leicht ausgebeult, wenn er den Speisesaal verließ.

Etwas kann so oft und eindrücklich erzählt werden, dass man meint, sich selbst an die Ereignisse zu erinnern. Wir bekamen die Geschichten bereits im Kindesalter zu hören, und in den folgenden Jahren wurden sie bei verschiedenen Anlässen wieder und wieder erzählt. Anfangs noch einander ins Wort fallend und mit Abzweigungen, die sich als Einbahnstraßen entpuppen konnten, irrelevant für den Verlauf der Handlung. Später, als wir älter waren, mit wirksam gesetzten Pausen und ausgefeilten Erzählbögen, die sich wie Fäden eines Wandteppichs zu einem Bild verflochten. Ursprünglich waren es zwei getrennte Geschichten. Doch mit der Zeit verbanden sie sich zu einer Erzählung, die bei Familienfesten unter Girlanden und im Rauch der Grillfeuer weitergegeben wurde. Oder wir bekamen sie im kleinen Kreis vorgetragen, beim Sonntagsfrühstück, nur in Gegenwart unserer Eltern und unseres Großvaters.

Lina und ich liebten diese Geschichte. Obwohl wir darin kaum vorkamen, standen wir im Mittelpunkt. Am liebsten hörten wir sie, wenn wir den Zeitpunkt bestimmen durften. Meist war das um den Jahrestag der Ereignisse herum, und wir freuten uns Tage im Voraus darauf, bis wir es irgendwann nicht mehr aushielten. Dann rannte Lina los und zog die Erwachsenen aus allen Richtungen herbei, während ich die Sofakissen so auf dem Boden drapierte, dass wir einen Kreis bilden konnten.

»Ist die Rakete echt so weit geflogen?«

»Kam wirklich ein Fremder aus Michigan vorbei?«

»Ist der Krankenwagen mit Blaulicht gefahren?«

»Hat Abu Hamza Rache geschworen?«

Immer wieder stellten wir unsere Fragen, auch wenn wir die Antworten kannten. Selbst nach Jahren noch hofften wir insgeheim, den Erwachsenen etwas Unerwartetes zu entlocken. Vielleicht hatten wir auch das Gefühl, es gebe Dinge, die zwischen den Zeilen vor uns verborgen wurden. Wir waren jung, doch sogar uns war klar, dass es eine vage Geschichte blieb, von der Sorte, wie Eltern sie am liebsten erzählen.

Für unsere Mutter muss es ein aufreibender Sommer 1986 gewesen sein. Nicht nur wegen der Temperaturen, unter denen die Stadt ächzte und schwitzte, sondern auch, weil es ein Sommer der Veränderungen war. Die Schwangerschaft, natürlich. Ihr Körper. Die nahende Trauung. Aber jetzt, und das war neu, kam mit dem Rückzug von der Arbeit auch ein Innehalten hinzu, und Innehalten war Dana nicht gewohnt. Noch immer stapelten sich die Drehbücher auf ihrem Nachttisch, noch immer ging sie alten Gewohnheiten nach. Nachts, wenn das Liegen unbequem wurde, stopfte sie sich das Kissen in den Rücken und las bei gedimmtem Licht, als ginge sie weiterhin zur Arbeit.

Als Kinder wuchsen wir in einem engen Häuschen auf, weit außerhalb des Stadtkerns. Es hatte verwinkelte Zimmer, schiefe Treppen und Türrahmen, und da es im Schatten größerer Häuser stand, schien kaum einmal die Sonne in unsere Fenster. Doch dank der Fähigkeit unserer Mutter, in Räumen Dinge zu sehen, die andere nicht sahen, war es ein schönes Haus. Es wandelte sich mit den Jahreszeiten. Manchmal saß Dana, bevor sie eine Veränderung vornahm, stundenlang in ein und demselben Raum, sah Schatten wandern, das Licht sich verändern, und überraschte uns dann mit Einrichtungskniffen, die uns glauben ließen, gerade erst eingezogen zu sein.

Es war diese Fähigkeit, mit der sie sich Mitte der Siebzigerjahre einen der raren Jobs in Montréals Filmindustrie gesichert hatte. In Hollywood fand damals eine Zeitenwende statt. Junge Regisseure rebellierten gegen die Macht der großen Studios. Namen wie Friedkin, Bogdanovich, Polanski, Scorsese oder Coppola machten die Runde, und mit den Geschichten, die sie erzählten, sickerte das echte Leben in die Filme ein: moralische Verwerfungen, scheiternde Helden. Montréal war gerade dabei, sich einen eigenen Namen zu machen. Seit jeher war die Stadt Anziehungspunkt für Menschen aller Länder gewesen, um sich hier niederzulassen, oder als Tor nach Westen, und diese Einflüsse hatten das Stadtbild geprägt. Die Regisseure, die nun auf die Bildfläche drängten, noch ohne Zugriff auf die großen Budgets, wandten sich auch nach Kanada und fanden in Montréal eine Stadt, die jede Stadt der Welt zu sein vermochte.

Dana fand einen Job als Locationscout in einer Produktionsfirma, was sämtliche Verwandte vor Stolz beinahe platzen ließ und zu der Annahme verleitete, sie werde bald mit Marlon Brando beim Frühstück sitzen. Und falls nicht, könnte sie ihren Angehörigen fortan zumindest freien Eintritt in jedes Kino der Stadt verschaffen.

Sie begann, ihre Umgebung mit neuen Augen zu sehen. Montréal konnte sich in New York, Baltimore, Detroit, Chicago, Paris, Warschau oder Berlin verwandeln. Oder auch in das Montréal eines anderen Jahrhunderts. Was sie an ihrem Beruf liebte, war die Möglichkeit, die Stadt von innen zu sehen. Dana kannte die Straßen und Gassen seit Kindheitstagen, wusste, wie Wege miteinander verbunden waren. Doch jetzt erhielt sie mit nur einem Anruf Zutritt zu Wohnungen, Häusern, Palästen, die man sonst nur von außen oder aus Maklerbroschüren kannte. Sie bekam Drehbücher zugeschickt, machte Listen der Schauplätze, die im Film relevant sein würden. Sie war äußerst gewissenhaft. Sie besuchte infrage kommende Orte mehrfach und zu unterschiedlichen Tageszeiten, machte sich weitere Notizen über die Beschaffenheit des Lichts, das Auftreten von Störgeräuschen – eine rumpelnde Straßenbahn, eine Baustelle in der Nachbarschaft –, sah sich Zufahrtswege für Filmcrews an, Parkmöglichkeiten für Lastwagen, Kamerakräne und holte Genehmigungen ein für den Dreh oder das Sperren von Straßen.

»Ist wie die Bürgermeisterin, unsere Dana«, sagten die Verwandten.

In der ersten Zeit des Rückzugs hatte ihre Schwangerschaftsvertretung sich fast täglich mit Fragen gemeldet. Inzwischen aber rief niemand mehr an. Zurückgeworfen auf träge, lange Tage in ihrer Wohnung, erkannte Dana – oder glaubte zu erkennen –, dass sie ersetzbar war. Das war die eine Veränderung. Aber auch an Jules nahm sie einen Wandel wahr, der sie überraschte und der erfreulich war.

Anfangs, das gab Vater später zu, war er wenig begeistert gewesen von der Idee, ein Kind in die Welt zu setzen. Er war das vierte von acht Geschwistern und erinnerte sich, wie es sich anfühlte, wenn man von älteren Brüdern in Schränke gesperrt oder in Mülltonnen gesteckt wurde, es aber nicht an den Jüngeren auslassen konnte, weil die einfach zu klein waren. Der Unterschied zu seiner jüngsten Schwester – unserer Tante Emma – betrug sechzehn Jahre. Und weil sein Vater früh verstorben und seine Brüder früh ausgezogen waren, hatte er mit fünfzehn bereits das Gefühl gehabt, den ganzen Spaß – Windeln, Weinen, Wutausbrüche – schon mitgemacht und hinter sich gebracht zu haben. Einerseits war Jules mit dreiunddreißig klar, wie unsinnig diese Haltung war. Andererseits konnte er sich nicht davon freimachen, seine Erkenntnisse als empirisch evident zu betrachten: Kinder, die aufgehört hatten, alles und jeden vollzuspucken, kletterten in Spülmaschinen, hämmerten auf Möbeln herum, zerkauten Gehaltsnachweise oder tranken Flüssigseife und Schlimmeres. Nur alle paar Generationen tauchten sie auf wie Gerüchte, in Bergdörfern oder unter Inselvölkern, und selbst dort galten sie als ungewöhnlich: Babys, auf die diese Mängelliste nicht zutraf. Wann immer das Thema vor Dana oder – was weitaus öfter passierte – vor Verwandten zur Sprache kam, wiegelte Jules ab und führte Einwände an. Wie genau sie ihn überredete, ob er zur Besinnung kam oder welchen Umständen sie ihre Schwangerschaft verdankte, blieb das Geheimnis der beiden. Eine Mischung aus natürlichem Anstand und mangelnder Vorstellungskraft hielt Lina und mich als Kinder davon ab, nachzufragen oder uns diesen Teil der Geschichte auszumalen.

Jules’ Zweifel verflogen erst, als er Dana an einem verschneiten Tag Anfang März zum Ultraschall begleitete. Ihre Hand lag in seiner. Schneeflocken schmolzen auf ihren Jacken und tropften auf den Boden des Untersuchungszimmers. Er sah auf das Monitorflimmern, hörte das Herz seines Kindes schlagen. Und fand es unglaublich. Als er später im Kollegenkreis davon erzählte, imitierte er das Pochen, indem er mehrmals schnell gegen einen Pfannenboden klopfte. Jules arbeitete für ein Filmstudio. Er bereitete nicht nur Mahlzeiten für die Crew vor, die sich in den Drehpausen an langen Tischen traf, sondern auch das Essen für Szenen des Drehs. Das Sandwich zum Beispiel, in das Stacy Keach als Huntley McQueen in Two Solitudes beißt, hat unser Vater geschmiert. Natürlich hielt er die Bedeutung von Essen in Filmen für maßlos unterschätzt. Scorseses Raging Bull fand er in erster Linie wegen des falsch gebratenen Steaks interessant, das Jake LaMotta, gespielt von Robert De Niro, im Film ausrasten lässt. Die Hummer-Szene in Annie Hall fand er nicht Woody Allens gespielter Angst wegen toll, sondern weil er nie zuvor so makellose Scherentiere auf einer Leinwand gesehen hatte. Am liebsten aber mochte er den Anfang von Breakfast at Tiffany’s, als Audrey Hepburn neunundfünfzig Sekunden nach Filmbeginn in einen dänischen Plunder beißt und sich dabei zur Melodie von Moon River im Schaufenster spiegelt. »Dieses Gebäck«, sagte er eines Abends feierlich vor dem Fernseher, »trägt den gesamten Film. Besser wird’s nicht mehr.«

Die Untersuchung jedenfalls ließ zwei Dinge, die Jules wichtig waren, auf unerwartete Weise zusammenkommen. In den Tagen nach dem Ultraschall begann er, in Lebensmitteln Föten im Zustand der achten Woche zu sehen: in Brombeeren, Shrimps oder Kidneybohnen. »Das ist doch nicht zu glauben«, murmelte er jedes Mal. Seine Sorgen verschwanden und machten Vorstellungen von einer Zukunft Platz, die gar nichts Erschreckendes mehr hatten: Spaziergänge am Strand, kleine Fußabdrücke neben seinen. Nachhausewege vom Markt, Hand in Hand mit seiner Tochter. Jules’ Unsicherheit kehrte erst zurück, als er Dana zum nächsten Termin begleitete, wo der Ärztin ein »Hoppla« entfuhr, gefolgt von einem »Da ist ja noch eins«.

Was Dana in jenem Sommer auffiel, war die Art, wie Jules »anzupacken begann« – so nannte sie das. Er kaufte Zeitungen, und gemeinsam lasen sie die Wohnungsannoncen, denn die Bleibe in der Rue Saint-Aubin, die sie gerade erst bezogen hatten, war für eine Familie zu klein. Als sie die fünfundzwanzigste Woche vollendet hatten, kaufte Jules Bretter, Nägel und Leim und zimmerte einen Stubenwagen, der groß genug für zwei Babys war. Wie in der Anfangszeit ihres Kennenlernens kochte er wieder für Dana, aufwendig und indem er die Zutaten auf dem Teller zu Kunstwerken stilisierte. Und im Anschluss begann er, ohne dass sie ihn je darum bitten musste, ihr die Füße zu massieren.

Die Veränderungen an seiner Frau faszinierten ihn. Dass Danas Brüste voller wurden, damit hatte er gerechnet. Aber jetzt wurden auch ihre Brustwarzen dunkler. Braune Flecken tauchten an ihren Armen und Beinen auf. Eine Linie erschien unterhalb des Nabels.

»Sicher, dass das normal ist?«

Es war Mitte Juli. Sie lagen auf dem Küchenboden vor dem geöffneten Kühlschrank. Und weil es bis auf das elektrische Summen still war im Raum, während draußen der Sommer tobte, war es, als ob sie sich in zwei Welten bewegten: Vor dem Fenster tanzten die Schatten der Birken über den Gehsteig, Schulkinder wichen lachend Passanten aus, und eine Frau in Stöckelschuhen zog ein Kind hinter sich her, von dessen Kinn Schokoladeneis tropfte. Und drinnen fuhr Jules mit dem Finger das Fleckenarchipel auf Danas Haut nach und dachte: Ich bin vierunddreißig, aber mein Leben fängt gerade erst an.

»Ja, ganz sicher«, sagte sie. Und: »Das kitzelt.«

Jules wiederum fiel auf, wie ihre Ruhe in dieser Zeit auf ihn überging.

»Es war wirklich seltsam«, erzählte er uns, »Dana hatte die Fähigkeit, mir das Gefühl zu geben, sie habe alles unter Kontrolle und alles werde gut werden, ohne dass ich sagen konnte, wie sie es anstellte.«

»Das ist ja nicht auszuhalten«, unterbrach ihn Lina und rollte mit den Augen. Da waren wir neun oder zehn. »Sag doch einfach, ihr wart verknallt!«

Aber es war nicht nur das. Diese Eigenschaft blieb unserer Mutter, solange wir sie um uns hatten, erhalten, und auch wir spürten es. Sie gab uns das Gefühl, uns wachsam und sanft zu beobachten, immer bereit einzuschreiten, sollte es nötig sein. Selbst wenn wir sie ansahen und sie in einer Zeitschrift las, aus dem Fenster schaute oder in ihre Teetasse, wenn sie in Gedanken versunken war oder ein Gespräch führte, ja selbst wenn sie auf dem Sofa schlief, hatten wir das Gefühl, sie habe uns eben noch angesehen und gerade erst weggeschaut oder die Augen geschlossen. Es war eine seltene Verbindung von Abwesenheit und Zuneigung – und Jules wurde sich dessen zum ersten Mal bewusst dort auf dem Boden der Küche in der Rue Saint-Aubin, vierunddreißig Jahre jung und eingerahmt von Danas Arm und der tropfenden Kühlschranktür.

Vor seiner Verhaftung am 4. August hatte Großvater nur ein einziges Mal die Aufmerksamkeit der übrigen Heimbewohner erregt. Im Januar 1986, als er plötzlich aus der hintersten Reihe des Fernsehzimmers aufstand, nach vorn ging und die Dame mit der Fernbedienung bat, noch einmal auf einen Sender zurückzuschalten, den sie gerade übergangen hatte. Die Dame reagierte verdutzt – sie hatte diesen Mann noch nie sprechen gehört. Aber sie tat ihm den Gefallen. Zu sehen war ein landesweites Nachrichtenprogramm. Zwei Moderatoren starrten auf eine sich kräuselnde Rauchsäule am Himmel. Kilometerlang – nichts als Rauch. Großvater wusste sofort, was passiert war. Er hatte sich vorgenommen, den Start der Challenger live zu verfolgen, doch er war neunundsiebzig Sekunden zu spät. Die Moderatoren sagten nichts. Schauten nur zu, wie sich der Rauch über den Himmel verteilte. Und dann die knisternde Stimme des per Telefon verbundenen Reporters, der verkündete: »Flight director confirms, the vehicle has exploded.«

Ein Mann in der ersten Reihe schnarchte. Ein anderer kaute auf einem Stück Fenchel. Die Dame mit der Fernbedienung blinzelte Großvater an. Seine Aufmerksamkeit aber galt allein der Mattscheibe. Ob es das Ausmaß der Tragödie war, das ihn eine Träne verdrücken ließ, oder die Tatsache, dass niemand außer ihm davon ergriffen schien, ist unklar. Klar ist, dass es eine dieser Episoden war, die einem später, unter dem Eindruck neuer Ereignisse, als bedeutsam wieder einfallen. So muss es Noah Trembley (83) gegangen sein, der im eingangs erwähnten Zeitungsartikel als Zeuge zu Wort kommt. Darin kombiniert er seine Erinnerungen an den Fernsehabend mit Großvaters Raketenbau und folgert: Es muss da ein Faible gegeben haben.

Willkommen im Seniorenwohnheim New Hope.

Wir bieten Ihnen Wohn- und Lebenskultur auf hohem Niveau in einem der schönsten Stadtteile Montréals. Geschäfte, Banken, Ärzte und Cafés: All das finden Sie in unmittelbarer Nähe. Gestalten Sie Ihr Leben frei und selbständig nach persönlichen Wünschen, genießen Sie die Gesellschaft anderer Senioren. Und verlassen Sie sich auf unsere Unterstützung, sobald Sie diese brauchen: Überzeugte Köche, unkomplizierte Hausmeister und liebevolle Pflegekräfte freuen sich darauf, Ihnen einen unbeschwerten Lebensabend zu bereiten.

Großvater hatte diese Beschreibung mehrfach gelesen. Bei einem seiner Spaziergänge im Parc du Mont-Royal hatte der Prospekt in der Auslage eines Kiosks gelegen. Im Herbst 1985. Anschließend hatte er eine Pro- und Kontra-Liste erstellt.

Pro

Kontra

Montréal

Ärzte

Cafés

Andere Senioren

Frei und selbständig

Lebensabend

Überzeugte Köche

»Vier zu drei«, sagte er schließlich zu meinen Eltern. Sie saßen in dem winzigen Wohnzimmer, alle ein bisschen ratlos, aber auch erleichtert über die Aussicht auf Veränderung.

Unser Großvater Maroun stand damals, im Herbst 1985, noch unter dem Eindruck der Beerdigung seiner Frau, unserer Großmutter Anoush, und Dana und Jules fürchteten, der Verlust werde ihn orientierungslos machen. Lina und ich haben unsere Teta leider nie kennengelernt. Wir kannten nur das Foto an der Wand, das eine Frau auf einer von Pinien gesäumten Anhöhe zeigte. Darüber hinaus war sie in Mosaiken aus Geschichten präsent, die Dana oder Großvater über sie erzählten und die auf einen tieferen Kosmos verwiesen, der sich uns nie ganz erschloss. Wenn wir bei Wanderungen müde wurden und nach einer Pause riefen, war es nur eine Frage der Zeit, bis unser Jiddo wieder davon anfing, dass Großmutter Anoush als Kind eine Wüste durchquert habe, ohne Wasser und nur mit einem halben Laib Brot im Gepäck: »Dort, wo das heutige Syrien liegt.«

Nach ihrer Beerdigung hatte Maroun wie ein Asteroid gewirkt, der ohne Umlaufbahn durchs Universum driftete. Er hörte auf, sich zu waschen und zu rasieren. Eines Sonntags im September griff die Polizei ihn in der Nähe des St.-Josephs-Oratoriums auf, weil man ihn für einen Obdachlosen hielt. Man habe geglaubt, er habe sich an der Kollekte neben dem Eingang zu schaffen machen wollen. Doch Maroun hatte bloß vorgehabt, eine Kerze zu entzünden. Auf Danas Wunsch hin hatten unsere Eltern ihn schließlich bei sich aufgenommen.

»In vielfacher Hinsicht«, sagte sie einmal zu uns, »schien eure Teta das einzig Wirkliche zu sein, das in seinem Leben je geschehen war.«

»Was genau soll das bedeuten?«, fragte Lina.

Mutter ging nicht darauf ein. »Es war unbestreitbar, dass wir ihm wieder auf die Beine helfen mussten.«

Sie lebten nur ein paar Wochen zu dritt. Maroun im Schlafzimmer unserer Eltern, die beiden auf der Wohnzimmercouch. Dann, im Oktober 1985, kam er mit besagtem Prospekt nach Hause.

»Du bist zu jung fürs Altersheim«, sagte Dana.

»Das ist kein Altersheim, sondern ein Seniorenruhesitz«, wandte Maroun ein.

Sie erörterten die Vorteile: Er würde in ihrer Nähe bleiben, ohne dass sie das allzu wörtlich nehmen mussten. Er wäre betreut, falls nötig. Die größte Herausforderung bestand, wie sie bald feststellen mussten, darin, all die empörten Verwandten abzuwehren, die vorstellig wurden, als die Nachricht sich herumsprach.

»Daheim wäre das undenkbar!«, sagten sie.

»Daheim ist Kanada«, antwortete Dana gelassen.

»Seinen eigenen, verwitweten alten Vater abschieben, anstatt ihn zu pflegen, das geht doch nicht!«, schimpften sie.

»Ich kann euch hören!«, rief Maroun aus dem Elternschlafzimmer dazwischen.

Es muss etwas Operettenhaftes gehabt haben, wie sie alle in die Rue Guertin gepilgert kamen (wo Dana und Jules zu diesem Zeitpunkt wohnten). Es tauchten sogar Verwandte auf, von denen unsere Eltern noch nie gehört hatten.

»Er ist das Oberhaupt der Familie, der Patriarch«, sagte ein älterer Herr, dessen weißer Bart ihm bis auf die Brust hing und der den weiten Weg aus Dearborn, Michigan, gekommen war, ein Cousin vierten Grades, wie er sagte. »Er führt seine Angehörigen rechtschaffen auf der Erde, und wenn die Zeit es verlangt, vergelten sie es ihm!«

»Ihre Zeitmaschine muss Ihnen ein falsches Datum angezeigt haben«, entgegnete Dana, »das hier sind die Achtziger-, nicht die Fünfzigerjahre.«

Als Lina und ich älter wurden, erinnerten wir uns lebhaft an diesen Teil der Geschichte. Anlässlich verschiedener Familienfeiern wurden wir alle paar Jahre mit Unbekannten zusammengeführt, die uns als Verwandtschaft vorgestellt wurden: steinalte Großmütterchen, die kaum Englisch und nur häppchenweise Französisch sprachen und die uns in die Wange kniffen und arabische Kosenamen gaben. Quirlige Cousins, die fragten, ob wir Lust hätten, Schrottplatz zu spielen, und die, als wir einwilligten, unsere Kinderräder nahmen und vom Balkon warfen. Oder Shisha rauchende Onkel, die, eh man sich’s versah, ein Dame-Brett hervorzaubern konnten und beim Spiel Namen ferner Orte nannten, die für uns fremd und sonderbar klangen.

Jedenfalls fällt es schwer, mir diese Aufwartungen im Jahr 1985 nicht als Schlange skurriler Gestalten vorzustellen, die von der Wohnungstür unserer Eltern einmal durchs Treppenhaus und dann quer durchs Saint-Laurent-Viertel führte. Aber der Entschluss der drei stand fest. Und die Aufregung hatte sogar etwas Gutes: Als Dana und Jules später entschieden, auf ein Hochzeitsfest zu verzichten, niemanden einzuladen und den Akt der Vermählung auf eine Unterschrift zu reduzieren, gab es kaum noch einen, der sich empörte: Nichts anderes hatte man von diesem Doppelpack erwartet.

So kam unser Großvater also ins Seniorenwohnheim New Hope. Er bezog ein Zimmer mit eigenem Bad im ersten Stock, und allem Anschein nach schien er sich schnell einzufinden.

Das bringt mich auch zurück zu seinem Rucksackbeutel. Er hatte ihn beim Was-Wann-Wo-Quizturnier des lokalen Altenheimverbunds gewonnen. Offenbar im Versuch, während der ersten Tage nach seinem Einzug Bereitschaft zur Integration vorzutäuschen, hatte er sich von Dana zur Teilnahme überreden lassen, und einen ganzen demütigenden Nachmittag lang hatten er und sein Viererteam sich mit den Bewohnern des Good Garden’s Glory und den Titelverteidigern der Senior’s Sunrise Residence duelliert. Unsere Eltern beharrten auf der Version, der Beutel sei ein Trostpreis für Großvaters Teilnahme gewesen; er jedoch war sich sicher, den zweiten Platz erkämpft zu haben. Uns war es egal. Wir fanden den Rucksack erst später in einer Kiste, als wir auf dem Dachboden spielten. Fortan hing er als Trophäe in unserem Kinderzimmer am Türhaken.

Da Maroun seit den Ereignissen vom 4. August – seiner Verhaftung und dem Rausschmiss aus dem New Hope – wieder bei Dana und Jules wohnte (was einen vierten Umzug zur Folge hatte), war er fester Bestandteil unseres Familienlebens. In besagtem winzigen Haus, das wir bewohnten, hatte er sein Zimmer unterm Dach, direkt über unserem.

»Was ist das für ein Geräusch?«, fragte ich einmal, als wir auf Linas Bett lagen, über uns ein Knarzen.

Und Lina flüsterte: »Das ist Großvater. Er geht im Schlaf umher und sucht im Traum nach dem Beutel, um seine Rakete zu bauen …«

Wenn die Heimbewohner gegangen waren, stapelte unser Großvater das Geschirr auf den Wagen. Der Speisesaal hatte einen Linoleumboden. Glühbirnen warfen Lichtinseln von der Decke, und er umkurvte sie mit dem Gefährt auf dem Weg in die Küche. Diese Abende verliefen in angenehmer Gleichförmigkeit. Auf den Fluren wurde es leiser. Das Personal für die Nachtschicht kam und zog sich mit den Pflegekräften für die Übergabe zurück. In den Zimmern wurden Fernseher eingeschaltet, Stimmen überlagerten einander durch die Etagenwände.

Im Verlauf seiner drei Dienstwochen ließ Maroun sechsundzwanzig Packungen Backpulver aus der Küche mitgehen. Jedes Mal ein paar. Und auch etwa zwei Flaschen Essig schmuggelte er – abgefüllt in seiner Thrombosespritze – in dem Beutel hinaus.

Dann, eines Abends Ende Juli, geschah etwas Unvorhergesehenes. Ein Ereignis, das er immer mit einer gewissen Beiläufigkeit in seine Erzählung einflocht, obgleich es Lina und mir höchst sonderbar erschien. Für diesen Abend war der Speiseraum in einen Ballsaal umfunktioniert worden. Das Heim feierte ein Sommerfest. Den Tag über beobachtete Großvater mürrisch, wie die unkomplizierten Hausmeister aus dem Werbeprospekt Tische und Stühle neu anordneten, auf Leitern stiegen, um Girlanden aufzuhängen, und Paletten heranschleppten, aus denen sie eine Bühne zimmerten. Mit Einbruch der Dunkelheit stand er an der Tür, die aus dem Saal in den Garten führte. Er hörte der Band beim Spielen, sah den Bewohnern beim Tanzen zu.

»Sie hatten an drei Stellen im Saal die Lampenhalter abgeschraubt und für diesen Abend Kronleuchter angebracht«, erinnerte er sich. Doch einer der Kronleuchter fiel aus. Das spärliche Licht im Raum ließ den Linoleumboden weich erscheinen, sodass die Illusion von Kerzenschein aufkam und damit eine nostalgische Abschlussballatmosphäre, die sämtliche Heimbewohner sowie das anwesende Personal dazu verleitete, erinnerungstrunken auf die Tanzfläche zu drängen. »Die Gefahr, zum Tanz aufgefordert zu werden, war einfach zu groß.« Maroun ging also in den Garten.

Damals wie heute war Montréal eine große Stadt. Aber die meisten Hochhäuser, die jetzt das Stadtbild prägen, waren noch nicht gebaut. Der 1000 de La Gauchetière, zum Beispiel, mit seinen zweihundertfünf Metern und dem markanten Kupferdach wurde erst fünf Jahre später fertiggestellt. Hinzu kommt ein Paragraf der städtischen Bauverordnung, der schon damals vorschrieb, kein Wolkenkratzer dürfe den Gipfel des Montréaler Hausbergs Mont Royal mit seinen dreihundertfünf Metern überragen. Maroun blickte in dieser Sommernacht also vom erhöhten Punkt des New Hope auf einige verstreute Lichtsprengsel, der Garten hinter ihm lag in Dunkelheit. Er lebte schon so lange hier, dass es ihm leichtfiel, sich von jedem Punkt aus zurechtzufinden. Die Perser, das hatte er in der Schule gelernt, benannten die Himmelsrichtungen nach Farben. Weiß der Westen, rot der Süden, grün der Osten, schwarz der Norden. So hatte das Schwarze Meer seinen Namen erhalten: Mera Neagra. Alte Seefahrer orientierten sich an Sternkarten. In Montréal, dieser Insel im Sankt-Lorenz-Strom, genügten ein offener Blick und ein paar Monate Erfahrung. Da, hinter den Hochhausschatten, lag Saint-Laurent, das Viertel seiner Kindheit, mit seiner Vielfalt an Gerüchen und Sprachen. Und dort, vom Turm des Einkaufszentrums eine Handbreit nach links, die Rue Guertin, wo seine Tochter, anstatt zu schlafen, in einem Katalog für Brautmoden blätterte. Wie ein Erzähler, der von einem erhöhten Punkt aus und im Abstand von Jahren seine eigene Geschichte besieht, stand Maroun da im Garten. Aber was für eine Geschichte war das? Und weshalb wurde er den Impuls nicht los, sich abwenden zu wollen? Warum gelang es ihm nicht, sich auf jene dort im Halbdunkel liegenden Orte zu fokussieren, an denen sich sein Leben auf eine Weise gewandelt hatte, die unverhofft und schön oder unglaublich und manchmal das alles gleichzeitig gewesen war? Natürlich kannte er die Antwort: Flucht. Denn die Stationen zu besehen, die ihn hierhergeführt hatten, bedeutete in der Konsequenz, sich an letzte Dinge zu erinnern. Das letzte Buch, das Anoush gelesen hatte. Das letzte Restaurant, in dem sie gemeinsam gewesen waren. Das letzte Mal, als er das Zimmer auf der Intensivstation betreten hatte. Ihr letzter schwacher Händedruck. Man komme darüber hinweg, versicherten einem die Leute. Und vielleicht stimmte das sogar. Aber auf eine unbestimmte Weise ahnte Maroun, dass man diesen Zustand dunkler Verlorenheit nicht unversehrt überwand, mit einer Rückkehr ins Licht wie in einer Rakete, die hinter der abgewandten Seite des Mondes hervorkam und in den Sonnenaufgang glitt. Es war wohl eher wie in einer Raumkapsel bei der Rückkehr zur Erde: Man wurde durchgeschüttelt bis zur Besinnungslosigkeit, während die eigene Hülle in Flammen stand und die Welt sich Mühe gab, einen auszubremsen, und wenn man schließlich landete, dann mit ramponiertem Fallschirm, kopfüber und in einem Ozean, in dem man nur mit viel Glück nicht versank.

Aus dem Speisesaal drang gedämpft das Lachen der Tanzenden. Hinter der Hecke hielt rumpelnd ein Müllauto. Sein Signallicht, das durch die Zweige schimmerte, tauchte den Rasen in schmutziges Gelb.

Maroun seufzte. Er legte den Kopf in den Nacken und sah zum Mond, der als dünne Sichel am Nachthimmel stand. Seine Schattenseite war als aschgraue Fläche zu erahnen. Eine Geschichte fiel Maroun ein, die er vor Jahrzehnten in einer Ausgabe von Popular Science gelesen hatte: Ein Amateurastronom namens Percival Lowell baute 1894 in Flagstaff, Arizona, ein Teleskop und verbrachte die nächsten zwanzig Jahre damit, hindurchzuschauen und Dinge zu sehen, die niemand sonst sah: rätselhafte Kanäle auf dem Mars, gezackte Muster auf der Oberfläche der Venus. Beides deutete er als Spuren außerirdischen Lebens. Lowell ließ andere Menschen durch das Teleskop schauen, aber niemand sah, was er sah. Jahrelang verspottete man ihn, bis ein Optiker das Rätsel löste. Was Lowell all die Jahre gesehen hatte, war der Abdruck seines eigenen Blicks gewesen. Er hatte Bluthochdruck. Die Vergrößerung des Teleskops hatte Schatten seiner geschwollenen Blutgefäße auf die Planeten projiziert.

Wie hatte Ralph Waldo Emerson es einst formuliert? Jeder Geist baut sich selbst ein Haus und jenseits dieses Hauses eine Welt und jenseits dieser Welt einen Himmel. Am Ende drehte sich alles um Projektionen, Sehnsüchte, Ängste. Deshalb war er, Maroun, doch hier, oder nicht? Auf engstem Raum mit seinen Liebsten sehnte man sich nach der Stille eines eigenen Zimmers, und in der Stille wünschte man sich die Beengtheit zurück. Von der Erde aus bewunderte man den Mond, und vom Mond aus bewunderte man die Erde. Es war doch immer dasselbe. Maroun lächelte grimmig. Vor der Hecke setzte das Müllauto sich in Bewegung, das gelbe Licht verschwand.

Und in diesem Augenblick klingelte das Telefon.

»Moooooment«, riefen Lina und ich, als wir die Geschichte zum allerersten Mal hörten, »was denn jetzt für ein Telefon?«

»Es hing eins im Garten«, sagte Großvater und erklärte: »Für Notfälle. Damit die Pfleger schnell Hilfe rufen konnten, falls draußen was passierte …«

Erschrocken fuhr Maroun herum. Er starrte den Hörer an, der da an der Außenwand befestigt war. Er wartete. Sah sich um. Hatte jemals jemand auf diesem Ding angerufen? Jedenfalls nicht seit seiner Ankunft. Und falls er sich das Klingeln nicht einbildete, läuteten dann gerade alle Notfallapparate im Heim? Maroun sah die umherwirbelnden Bewohner im Tanzsaal. Einige Pfleger saßen auf Stühlen und klatschten unbeirrt weiter im Takt der Musik.

Das Klingeln schrillte durch den Garten. Fünf Mal. Sieben Mal. Als Maroun den Hörer lang genug angestarrt hatte, nahm er schließlich ab. »Hallo?«

»Ja, bitte?«, fragte eine Stimme. Sie war schwer zu verstehen.

»Könnten Sie das vielleicht wiederholen?«, fragte Maroun zurück.

Es rauschte und knisterte in der Leitung. Die Verbindung war schrecklich.

»Wer spricht da?«, fragte die Stimme. Offenbar eine Frau.

»Sie müssen sich verwählt haben«, sagte Maroun.

»Oh«, die Frau am Ende der Leitung lachte. »Ich hätte schwören können, Sie haben mich angerufen.«

Er schüttelte den Kopf. Dann wurde ihm die Sinnlosigkeit dieser Geste bewusst, also schob er nach: »Nein, Sie haben im New Hope angerufen.«

»New Hope?« Die Frau schien zu überlegen. »Das Altersheim?«

»Es ist kein Altersheim, es ist ein …«

»Seniorenruhesitz«, unterbrach ihn die Frau. »Verzeihung.« Sie klang heiter. »Sind Sie noch dran?«

Maroun nickte. Er war noch dran. Aber etwas in ihm war während dieser kurzen Pause ins Wanken geraten. Sicherheitshalber lehnte er sich an die Wand. »Tut mir leid«, sagte er leise, »Ihre Stimme …«, er zögerte, holte Luft, »Sie erinnern mich an eine Person, die ich sehr liebte und die vor Kurzem gestorben ist.«

»Oje«, sagte die Frau, »ich hatte mich schon gefragt, was mit Ihnen los ist.«

»Wie meinen Sie das?«

»Sie wirken nicht besonders glücklich.«

Das Rauschen hatte ihr letztes Wort fast verschluckt.

»Nun ja«, Maroun räusperte sich erneut, was antwortete man auf so was? Glück war nie ein Wort gewesen, das zu seinem gängigen Wortschatz gezählt hatte. Er hatte nie darüber nachgedacht. Er war traurig, aber waren traurig und unglücklich dasselbe?

»Also«, sagte die Anruferin gut gelaunt, »wem klinge ich denn so ähnlich?«

Maroun zögerte. »Meiner Frau.«

Eine kurze Pause entstand. Als sie nun sprach, klang ihre Stimme milder. »Und macht es Sie glücklich, von ihr zu hören? Also, von mir?«

»Ja«, sagte er. »Das macht es.« Und es stimmte. Die Stimme am anderen Ende war undeutlich und möglicherweise durch das Knistern verfälscht, aber sie klang wie die von Anoush. Maroun dachte zurück an die Wochen, die er an ihrem Bett gesessen hatte. Er hatte gesprochen, erzählt, sich für sie beide erinnert, ohne dass Anoush geantwortet hatte. Stattdessen die immer selben Geräusche: das Gluckern in den Plastikschläuchen, das Tropfen der Infusion, die Schritte der Schwestern und Ärzte auf den Gängen.

Maroun blinzelte in den Garten. Das Mondlicht schimmerte durchs Blattwerk der Bäume und warf ein unregelmäßiges Schattenmuster ins Gras.

»Wenn du bei Nacht in den Himmel schaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne …«, hörte er die Frau sagen.

Er schwieg und schloss die Augen, hoffte, Anoush – oder die Anruferin, die klang wie sie – werde einfach weitersprechen.

»Das sagt der kleine Prinz in der Kindergeschichte, bevor er die Erde verlässt.«

»Das wusste ich nicht.«

»Bisschen kitschig«, sagte die Frau, »aber trotzdem eine schöne Metapher, nicht wahr?«

»Die Verbindung …«, sagte Maroun.

»Sie ist sehr schlecht, ich weiß.«

Er nickte. »Es klingt, als riefen Sie … ich weiß nicht … vom Mond an.«

Sie lachte. Selbst ihr Lachen klang nach Anoush. »Sie glauben ja gar nicht, wie oft mir das gesagt wird.«

Jetzt lächelte Maroun. Wann war ihm das zuletzt passiert, einfach über etwas zu lächeln, ohne dass es begleitet wurde von einem deutlichen Gefühl des Verrats? »Sie haben von einer Metapher gesprochen«, sagte er und öffnete die Augen wieder, »eine Metapher wofür?«

»Ist das nicht offensichtlich?«

»Ich würde es gerne von Ihnen hören.«

Stille. Rauschen. Knistern. Er konnte nicht sagen, wie er darauf kam, doch er war sicher: Auch die Anruferin lächelte.

»Wir überwinden Verluste, indem wir uns erinnern. So halten wir die, die wir verloren haben, am Leben.«

»In unseren Geschichten.«

»Ja«, sagte die Anruferin. »In unseren Geschichten.«

Das Schattenmuster auf der Wiese verschwand, als eine Wolke sich vor den Mond schob. Im selben Augenblick wurde das Licht im Speisesaal weiter gedimmt. Die Tanzenden rückten näher aneinander heran, und durch den schmalen Spalt der Tür drangen Klaviermusik und die wunderbare Stimme der Sängerin: That’s an age-old story/Everybody knows that’s a worn-out song/But you and I are changing that tune …

»Barbra Streisand«, sagte die Anruferin.

»Eine Coverband …«

»So ein Zufall«, sie klang ganz gebannt, »das ist mein Lieblingslied.«

Die Verbindung wurde offenbar schlechter.

»War schön, mit Ihnen zu reden«, hörte Maroun sie sagen, leise.

Er schluckte. »Finde ich auch.«

Das Lied aus dem Türspalt schwoll an: We’re learning new/Rhythms from the woman/I said the woman in the moon …

Und dann war es still in der Leitung. Maroun wartete. Er horchte. Aber die Stimme war verschwunden.

Ende Juli fand Dana ihr Hochzeitskleid. Oder besser: Sie kaufte es. Gefunden hatte sie es Wochen zuvor. In einer Boutique in der Rue Meilleur. Es war schlicht genug, um im Standesamt getragen werden zu können. Gleichzeitig war es so elegant, dass sie es bei einer kirchlichen Trauung mit anschließendem Fest hätte anziehen können. Für eine Geburt war es allerdings etwas dick aufgetragen.

Als wir acht oder neun waren, zeigte sie es uns. Wir kannten es bereits von dem Polaroidbild, aber es sehen und berühren zu können, war etwas anderes. Es war noch besser als Großvaters Rucksackbeutel. Am liebsten hätten wir gefragt, ob wir es an den Türhaken in unserem Zimmer dazuhängen dürften, aber uns war klar, dass das nicht ging. Mutter ließ uns den Stoff befühlen. Dann nahm sie uns zur Seite und hielt es uns abwechselnd so vor, dass wir uns im Flurspiegel damit betrachten konnten. Wir drehten uns zur einen Seite, legten den Kopf schief, drehten uns zur anderen.

»Wollt ihr’s mal anziehen?«

Lina schüttelte entschlossen den Kopf. Ich hätte es gern anprobiert, doch jetzt war ich verlegen. Ich sagte: »Du sahst bestimmt schön darin aus.«

Mutter senkte den Blick und lächelte. Sie faltete das Kleid zusammen und legte es zurück in seine Aufbewahrungstasche. Es war eine unscheinbare Geste, aber wir sahen es: Bevor sie den Reißverschluss zuzog, hielt sie inne und strich noch einmal mit der Hand über den Stoff.

Gibt es etwas Unglaublicheres als die Liebesgeschichte der eigenen Eltern? Die Vorstellung, dass diese zwei, die ihre beste Zeit hinter sich haben, einmal genauso orientierungslos, suchend, angstvoll, liebend und blind für die Zukunft gewesen sind wie wir? Und gibt es etwas so Unwahrscheinliches wie die Tatsache, dass die sich überschneidenden Wege einzelner Fremder, die vor hundert und mehr Jahren aus unterschiedlichen Richtungen kamen und kurz innehielten, in der Summe dazu geführt haben, dass wir heute diejenigen sind, die zurückblicken und von ihnen erzählen?

Ich sehe meine Familie klarer in diesen frühen Jahren. Vielleicht weil die Erinnerung an die Zeit weniger Erinnerung und eher selbst eine Geschichte ist, gerade erst im Begriff zu entstehen und noch formbar. Unsere Eltern sind in dieser Geschichte nicht nur unsere Eltern. Sie sind Dana und Jules. Großvater ist nicht nur Großvater. Er ist Maroun el Shami, einst verheiratet mit Anoush Abajian. Meine Schwester ist nicht nur mein Zwilling. Sie ist Lina, was kleiner Dattelbaum bedeutet. Manchmal stelle ich mir vor, ihr Name sei der Grund, weshalb sie so viel geerdeter, stärker verwurzelt ist als ich: Gestatten, Lilit. Ein Name, der auf die armenischen Wurzeln in unserem Stammbaum verweist und sich in etwa übersetzen lässt mit die andere Seite des Mondes.

Wir schauen zurück, und diese Menschen erscheinen uns nicht mehr wie unsere Eltern, Großeltern und Geschwister, sondern wie Charaktere, die wir aus Büchern und Filmen kennen. Dies, so scheint mir, ist eine jener Geschichten. Ihre Figuren müssen Grenzen überwinden, Prüfungen bestehen. Es gibt kleine Gesten, die Großes bedeuten: eine Hand auf einem Hochzeitskleid. Ein alter Mann, der eine Feuertreppe hinaufsteigt. Alles rückt zur rechten Zeit an seinen Platz. Und selbst die unwahrscheinlichsten Nebenfäden stellen sich als wichtig heraus für den Zusammenhalt des Ganzen.

Und ich? Ich erzähle unsere Geschichte nicht, weil das, was uns passiert ist, nicht auch anderen passiert wäre. Das gilt selbst für die Umstände unserer Geburt: 1986 kamen allein in der Provinz Québec zwei Kinder in Fahrstühlen zur Welt, eines in der Warteschlange einer Postfiliale, eines in einem Schnellzug, eines bei McDonald’s und in einem Fall vor Gericht, während die Mutter im Zeugenstand saß. Unsere Leben waren in keiner Weise ungewöhnlich – nicht gemessen an den Zeiten, in denen die Dinge, die uns prägten, sich ereigneten. Ich erzähle, weil es unsere Leben, unsere Geschichten waren und weil ich Angst habe, sie könnten verloren gehen.

Ich spule also zurück. Die beschriebenen Seiten leeren sich, der Blätterstapel wird kleiner, die Jahre fliegen links und rechts vorbei; alle werden wieder jünger, schlechte Frisuren und zu große Brillen kommen erneut in Mode, dafür wird die Musik etwas besser; Lina und ich schrumpfen auf Säuglingsgröße zurück, während die Erwachsenen alles in Umzugskartons packen und sich rückwärts aus dem Haus am Stadtrand bewegen, schließlich sind wir wieder von einer Fruchtblase umhüllt, und dann ist der 4. August: Gegen sieben erwacht Dana in der Wohnung in der Rue Guertin und hört Müllwagen durch die Straße rumpeln, aber da ist auch Musik. Eine Stimme singt ein Lied in fremder Sprache. Es dringt durch das gekippte Fenster wie die Tiefenströmung in einem Traum. Sie bleibt liegen und hört zu. Als das Lied leiser wird – die Person, die es singt, scheint sich wegzubewegen –, schlägt sie die Bettdecke zurück und zieht die Vorhänge auf. Es ist ein Tag wie zum Heiraten gemacht: die Stadt weiß erleuchtet, ein Glitzern von den Fenstern, die Straßen schon jetzt voller Menschen, und alle scheinen darum bemüht, alles bunt zu machen. Jugendliche mit farbbeklecksten Jeans, der Straßenverkäufer mit einem Strauß Tulpen, Kinder mit bunten Rucksäcken, dicht gedrängt an der Bushaltestelle.

Jules ist nicht da. Das Laken auf seiner Bettseite verknittert. Die Decke halb am Boden. Wie immer, wenn er sich nachts aus dem Zimmer geschlichen hat, um sie nicht zu wecken. Sie weiß: Seit drei Uhr in der Nacht steht er im Dampf der Küche auf dem Gelände des Filmstudios, bereitet das Essen für den Drehtag vor. Sie wird ihn, wie vereinbart, am Hafen treffen.

Was denkt sie, als sie das Kleid anzieht? Sind da Zweifel? An der Beiläufigkeit, mit der sie heiraten wird, ohne Fest, ohne Gäste, oder an der Entscheidung an sich? Oder wird ihr vage bewusst, dass es sich richtig anfühlt, nicht, weil sie überzeugt ist, mit Jules alt werden zu können – ja, das ist sie auch –, vielmehr weil sie erkennt, wie sehr sie sich nach einem gewöhnlichen Leben gesehnt hat?

Gegen neun tritt Dana aus dem Haus. Da steht sie: im Hochzeitskleid vor der alten Holztür, dem bröckelnden Putz, den Mülltonnen, die noch nicht geleert sind, und der Saum ihres Kleides weht im Wind. In der Ferne sieht sie den Hafen, die Boote als kleine Punkte auf dem Sankt-Lorenz-Strom. Zumindest in meiner Version der Geschichte. Die Wahrheit ist: Von der Rue Guertin aus ist nicht einmal Wasser zu sehen. Überall stößt der Blick auf alte Warenhäuser, Imbisse, Wohnbauten, Massagesalons. Für meine Zwecke aber ist das alles heute nicht da. Heute ist Montréal das, was es für Dana war: eine Kulisse. Die Häuser, die da im Weg sind, fahren auf Hebebühnen nach unten und verschwinden im Asphalt, und eine Schneise entsteht, die den Hafen mit der Rue Guertin verbindet, sodass sie sehen kann, wie die Fähre anlegt – weiß gestrichenes Deck, rote Sitze –, und sie eilt in ihrem Hochzeitskleid unter den Birken den Gehsteig entlang.

Verzeihen Sie meinen Hang zur Allegorie. Das sind die Gene unserer Vorfahren.

Während Dana im Hochzeitskleid am Jacques-Cartier-Pier aus dem Taxi stieg (das ist die wahre, aber langweiligere Version), setzte unser Großvater Maroun el Shami sich in seinem Bett auf und stellte fest, dass er zum ersten Mal seit Langem eine kindliche Freude empfand. Aus irgendeinem Grund wusste er, dass etwas geschah, dass etwas in Gang gesetzt worden war, etwas außerhalb der weißen Wände und gestutzten Hecken der Wohnanlage. Der Sommerhimmel war von tiefem Blau. Im Wind, der vom Hafen kam, stoben Blätter zu Wirbeln auf. Und über den Wipfeln, als blasse Scheibe, sah Großvater neben ein paar Wolkenfetzen den untergehenden Mond. Zwanzig Jahre zuvor waren Wetter und Ausblick ganz ähnlich gewesen. Der Sankt-Lorenz-Strom war das Mittelmeer. Und auch der Hafen – von einer Anhöhe in den Bergen aus besehen – war deutlich größer gewesen. Der Mond aber war derselbe. Maroun schob die Bettdecke beiseite, wusch sich im Bad und kämmte sich die verbliebenen Haare. Dann trat er vor den Kleiderschrank. Auch der Anzug war der von damals. Geschneidert in Hamra, 1966. Schurwolle aus Sidon, knitterfrei. An jenem 4. August 1966, in diesen frühen Morgenstunden, waren sie zu dritt gewesen: nur er, Maroun, gemeinsam mit Anoush und Dana. Mutter und Tochter hatten sich im Hintergrund gehalten, während Maroun unter dem Absperrband hindurchgeschlüpft war, um einen letzten Blick auf die Rakete mit der aufgemalten Zeder zu werfen, deren Spitze in den Morgenhimmel ragte. Bald würde der große Ansturm beginnen. Militärwagen und Journalisten würden von Beirut hinaufkommen, Schaulustige, ein historischer Tag. Für die Familie el Shami aber waren es die letzten Stunden im Libanon, und wenn alle hier ankämen, würden sie längst fort sein. Merkwürdig, dachte Maroun, während er jetzt den Knopf seines Sakkos schloss. Wie manchmal alles in einem erinnerten Bild zusammenkam. In diesem Fall: Vergangenheit und Gegenwart. Eine Welt, die in mancher Hinsicht noch wundersam intakt war, in anderer schmerzlich verändert. Und wie manchmal alles an einem Datum zusammenfiel. Er betrachtete sich in seinem Anzug im Spiegel. Anschließend ging er zum Nachttisch hinüber, auf dem das Foto stand, das Anoush zeigte. Kurz hielt er inne. Dann zog er die Schublade auf, in der sein Rucksackbeutel lag sowie, darunter versteckt, die Zutaten für den Sprengstoff.

Vom Schiff sah die Stadt fast ein bisschen wie eine Miniatur New Yorks aus. Jules kannte die Geschichte Montréals, hatte schon als Kind auf einer Hop-on-Hop-off-Bustour der Stimme aus dem Kopfhörer gelauscht, wusste, dass es einst Wildnis gewesen war. Doch als er jetzt auf die Hochhäuser blickte, fiel es ihm schwer, sich vorzustellen, dass da je etwas anderes als eine Stadt gestanden hatte. Es fiel ihm auch schwer, sich vorzustellen, dass da je jemand anderes neben ihm gestanden hatte als Dana. Vorhin noch, in aller Eile, hatte er die Schürze an den Haken gehängt, in der Garderobe für die Schauspieler geduscht und den Anzug angezogen. Als er ging, kamen die ersten Arbeiter ans Set – Pyrotechniker, Kranlenker, Maskenbildnerinnen, jede Menge Assistenten; Jules nickte ihnen beim Hinausgehen zu, aber die meisten, vielleicht weil er diesen Anzug trug, schienen ihn nicht zu erkennen. Grundsätzlich war das nicht neu für ihn. Er wusste, dass ein Großteil der Menschen ihn nicht mit Danas Augen betrachtete – wenn überhaupt, fanden sie, dass er ein wenig seltsam aussah. Auch jetzt: Mit seinem langen Hals und dem etwas zu großen Anzug wirkte er dünn und blass wie ein ausgehungerter Dichter auf einem Schiff nach Übersee.

Die Fähre war nicht besonders voll. Für Berufspendler war diese Tageszeit zu spät, für Touristen zu früh. Dana stand neben ihm, die Augen geschlossen. Eine Hand hatte sie über ihren Bauch gelegt, die andere auf die Reling, nah neben seine.

»Für deinen Vater ist es in Ordnung, dass wir nur zu zweit fahren?«, fragte er.

Dana hielt die Augen geschlossen. »›Mich kriegt in diesem Leben niemand mehr auf ein Schiff‹, hat er gesagt. Außerdem«, jetzt hob sie die Lider und sah ihn an, »ist heute der Jahrestag. Da ist er immer etwas eigen, wie du weißt.«

Jules nickte. Er war erst eineinhalb Jahre mit Dana zusammen, aber im vergangenen Jahr am 4. August hatte ihr Vater zu besagtem Jahrestag vor der Wohnungstür gestanden, unangekündigt und im besten Anzug und mit Tüten voller Essen beladen: Kibbeh, Fattousch, Hummus, gegrilltes Lamm. Beim Essen hatte Jules Dana unsichere Blicke zugeworfen. Sie hatte sich bemüht, ihm zu signalisieren, dass auch das vorbeigehen würde. So redselig wie an diesem Abend hatte er ihren Vater allerdings noch nicht erlebt. Normalerweise ging Maroun el Shami mit Wörtern so sorgsam um, als würden sie sich durch übermäßiges Aussprechen abnutzen. Hier aber war dieser Mann aus dem Quasseln gar nicht mehr herausgekommen.

»Die Kármán-Linie, Jules, ist eine gedachte Grenze ungefähr einhundert Kilometer über dem Meeresspiegel«, sagte Maroun, griff zur Weinflasche und schenkte sich nach. »Alles, was sich darunter abspielt, ist Luftfahrt. Alles darüber Raumfahrt. Vielen Leuten ist das nicht klar, aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit beziehungsweise Höhe ist die Zentrifugalkraft größer als die aerodynamischen Kräfte«, er schwenkte das Glas, führte es zur Nase, roch am Wein und stellte es wieder ab. »Die Luftfahrt ist in dieser Höhe sprichwörtlich bedeutungslos. Genau hier liegt der Übergang zwischen der Erdatmosphäre und dem freien Weltraum.«

»Das ist wirklich interessant, Herr el Shami«, hatte Jules geantwortet.

»Du sollst doch Maroun zu mir sagen.«

»Das ist wirklich interessant, Maroun.«

»Ich weiß, Habibi, ich weiß …«

Die Fähre fuhr jetzt unter einer Brücke hindurch. Der Blick auf die Stadt hatte sich inzwischen verschoben. Sie lag zu ihrer Linken und rechts von ihnen die Île Sainte-Hélène. Als Dana das Gelb der Achterbahn sah, musste sie an Luna Park denken. Als ob, dachte sie, es immer eine Klammer bräuchte, die das Leben in sich einschließt. Zwei Vergnügungsparks direkt am Wasser, mit denen sie Erinnerungen verband. Auf einer Flussinsel hier, an Beiruts Küste dort. Ein Frühlingsnachmittag fiel ihr ein, an dem sie mit den Eltern im Riesenrad gesessen hatte. Vor ihr diese Stadt, die ihr immer ein bisschen fremd bleiben würde, und hinter ihr die Gischt. Woran, fragte sie sich, würden ihre Kinder sich erinnern?

Auf die Zeit in Beirut blickte Dana mit zwiespältigen Gefühlen zurück. Es hatte helle Momente gegeben, aber auch die Sorge, in den dunklen Straßen verloren zu gehen. Maroun war selten da gewesen. Doch an jenen Nachmittag dachte sie gern. Später hatten sie ein Schnellboot genommen, waren über die Wellen gesaust, und Dana hatte sich festgehalten wie jetzt, hatte die Gischt auf der Haut gespürt. Wie jetzt. Sie lächelte mit geschlossenen Augen. Dann fiel ihr ein, dass sie auf dem Deck einer Fähre stand, zehn Meter über dem Fluss. Und sie erkannte, dass das, was da ihre Beine herablief, gar kein Gischtwasser war.

Bevor Maroun das Zimmer verließ, setzte er den Hut auf. Ein letzter Blick in den Spiegel. Der Anzug saß. Der Hut auch. Der Rucksackbeutel hing ihm über der Schulter. Dann zog er die Tür hinter sich zu. Im Flur war niemand zu sehen. Er ging am Aufzug vorbei und öffnete die Tür ins Treppenhaus. Dort lauschte er hinauf. Niemand da. Oben angekommen, stellte er fest, dass der Zugang zum Dach verschlossen war. Damit hatte er gerechnet. Also ging er wieder ein Stockwerk hinab, nahm dort den Aufzug und fuhr bis ins Erdgeschoss. Hier winkte er dem Pförtner hinter der Glasscheibe und verließ das New Hope durch den Hauptausgang. Er ging um das Gebäude herum. Hinten, nicht weit von der Stelle, an der er das Ende des Sommerfests abgewartet hatte, befand sich die Feuertreppe. Ein Gärtner schnitt die Hecke. Zwei Bewohner saßen auf einer Bank in der Sonne. Niemand beachtete ihn. Maroun sah hinauf und seufzte. Er zog die Schlaufen des Beutels fest und machte sich an den Aufstieg.

Der Mann ist fünfundsechzig und hat Hüftprobleme. Das wird jetzt ein wenig dauern. Kehren wir also, während er hinaufsteigt, noch für eine Anekdote in meine Kindheit zurück.

Wir hatten Großvater wochenlang bedrängt. Hatten ihm die verrücktesten Dinge versprochen, damit er uns einmal, nur ein einziges Mal zeigte, wie man eine Rakete baute.

»Wir kochen dir was«, hatte Lina gesagt.

»Wir räumen dein Zimmer auf«, hatte ich versichert.

Doch er hatte uns zappeln lassen.

Dann, als wir schon nicht mehr damit rechneten, klopfte er an unsere Zimmertür und streckte den Kopf herein. Er sah sich um, deutete auf den Beutel am Haken und fragte: »Kann ich mir den mal ausleihen?«

Schon die bloße Andeutung ließ uns aufspringen und ihm folgen. Wir fuhren mit dem Auto auf eine Anhöhe. Lina und ich auf der Rückbank, Großvater am Steuer und auf dem Beifahrersitz der Beutel, jetzt sichtbar gefüllt. Es war ein Sonntag im Herbst. Regen lief an den Autoscheiben hinab, doch als wir ausstiegen, nieselte es nur noch leicht, und dünnes Licht brach durch die Wolkendecke. Ein Parkplatz am Waldrand. Niemand außer uns war dort.

»Kommt mit«, sagte Großvater.

Im Kofferraum lagen flache Kartons. Lina drückte mir einen in die Hand und nahm selbst einen zweiten. Ein gutes Stück vom Auto entfernt platzierten wir sie auf Großvaters Geheiß am Boden.

»Das ist die Rampe, nicht wahr?«, fragte Lina.

»Ganz genau«, er befeuchtete einen Finger und hielt ihn hoch, um die Windrichtung zu bestimmen. »Wir brauchen eine glatte Fläche. Legt sie ruhig etwas breiter aus.«

Dann ließ er den Beutel von der Schulter gleiten und gab ihn an uns weiter. Wir öffneten ihn, holten Backpulverpäckchen und eine Essigflasche heraus. Aber da war noch mehr drin.

»Die Filmdose«, sagte Großvater, »soll unsere Rakete werden.« Und weil er offenbar den enttäuschten Blick bemerkte, den Lina mir zuwarf, fügte er hinzu: »Wir fangen lieber etwas kleiner an, vertraut mir.«

Er hatte weiße und rote Kartonstücke mitgenommen. Dazu Geodreieck, Schere und Klebstoff. Wir schnitten den roten Karton zu einem Streifen, mit dem wir die Filmdose beklebten. Aus dem weißen schnitten wir zwei spitze Dreiecke aus. »Für die Flügel«, sagte Lina. Die klebten wir seitlich an. Zum Schluss formten wir ein spitzes Dach, das wir außen am Dosenboden befestigten, denn: »Der Deckel muss frei bleiben«, hatte Großvater erklärt.

Es sah tatsächlich aus wie eine kleine Rakete.

Großvater beugte sich vor, begutachtete das Ergebnis. Er befühlte Flügel und Dach. Dann nickte er zufrieden. »Starttechnikerin Lina und Systemingenieurin Lilit, ich gratuliere«, er ließ sich mit knackenden Kniegelenken herab und legte uns je einen Arm über die Schultern. Dann folgte eine feierliche Pause, in der wir auf die Dose schauten. Und er sagte: »Das ist die Cedar 9, ihr habt sie gebaut.«

Lina hielt mir die Handfläche hin, und ich schlug ein. Wir strahlten, der Name gefiel uns. »Wir brauchen auch noch einen Namen für unsere Organisation«, sagte Lina. Da hatte sie recht. Also erörterten wir verschiedene Optionen. Lina fand Hello Space gut, ich mochte Aerotwins. Am Ende entschieden wir uns für Großvaters Vorschlag. Er klang nach einer echten Organisation: die Montréal Rocket Society.

Glänzende Regenwürmer am Boden. Schwalben, die über den Himmel jagten. Nieselregen und Feuchte. Es war einer von diesen geheimnisvollen Tagen, die wir im Herbst manchmal haben. Wir standen auf der Anhöhe, und die bekannten Wegmarken – das Olympiastadion, die Kuppel des Oratoriums, der Mont Royal – tauchten aus dem Nebel auf wie Erinnerungen an ein anderes Leben. Wir waren ganz und gar da.

»Chefchemikerin Lilit«, sagte Großvater, »reichen Sie mir bitte das Natriumhydrogencarbonat!«

»Ich dachte, ich bin Systemingenieurin«, sagte ich.

Lina verdrehte die Augen. »Wir sind ein kleines Team, jeder muss mehrere Aufgaben übernehmen.«

Ich war mir nicht sicher, was Natriumhydrogencarbonat war, vermutete aber, dass Großvater das Backpulver meinte, also reichte ich es ihm.

»Chefpyromanin Lina – den Essig bitte!«

Sie reichte ihm die Flasche und salutierte.

»Wenn das Natriumhydrogencarbonat mit dem Essig reagiert«, sagte Großvater, während er das Pulver in die Filmdose rieseln ließ, »entsteht Kohlendioxid. Weil es gasförmig ist, hat es ein größeres Volumen, und deswegen«, er öffnete die Essigflasche und ließ etwas von dem Inhalt in die Dose träufeln, »entsteht ein Druck im Gefäß.« Er schraubte den Deckel auf die Dose und stellte sie umgedreht auf unsere Rampe.

Wir entfernten uns ein paar Schritte.

»Kraft und Gegenkraft«, sagte Großvater. »Gleich wird die Zündstufe abgesprengt und die Cedar 9 starten.«

Und so kam es.

Die Cedar 9 war winzig, doch sie wurde sicher zehn Meter in die Höhe geschossen. Ich könnte jetzt vieles erzählen. Wie wir jubelten und uns gegenseitig um den Hals fielen. Wie ich Großvater ansah und plötzlich fand, dass er jung wirkte. Eine Ruhe ging von ihm aus, er schien im Innern massiv zu sein und einer Schwerkraft zu unterliegen, die nur für ihn spürbar wurde. Oder ich könnte davon erzählen, wie Lina und ich in derselben Nacht, als wir längst hätten schlafen sollen, auf dem Boden unseres Zimmers lagen und die Leuchtsterne an der Decke betrachteten, beide in Gedanken versunken. Aber Folgendes scheint mir passender: Die Cedar 9 war zur Erde zurückgekehrt, lag irgendwo am Waldrand. Nach unserem Jubel standen wir da, ein bisschen ungläubig. Es war, als wäre nach einem Traum das Licht angegangen.

»Jiddo«, sagte Lina nach einer Weile. »Warum hast du damals deine Rakete gebaut? Du wusstest doch, dass es Ärger geben würde, oder?«

Er sah uns nicht an, schien den Landepunkt der Cedar 9 zu suchen. Als er sich uns zuwandte, war sein Gesicht nachdenklich.

»Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Aber eigentlich«, sagte er, »waren es drei Raketen in einer«, er ging ein paar Schritte auf den Wald zu, bückte sich und hob die Dose auf. Dann rieb er sie an seinem Hosenbein sauber und kam zu uns zurück. »Die eine war für eure Großmutter und mich. Mit der wollte ich mich erinnern. Die zweite war für eure Eltern. Mit der wollte ich ihre Hochzeit feiern.«

»Und die dritte?«, fragten wir beide zugleich.

Großvater lächelte und hielt uns die zerbeulte Rakete hin. »Die war für euch.«

»Für uns?«

Er nickte. »Natürlich. Ich wusste, dass ihr an diesem Tag kommen würdet.«

»Die Mädchen«, sagte Dana auf der Fähre.

»Ja«, sagte Jules. »Das wird eine aufregende Reise.«

»Sie kommen«, sagte Dana.

»Ja«, sagte Jules, »so langsam fühlt es sich wirklich real an.«

»Nein«, sagte Dana, »ich meine: Sie kommen jetzt.«