Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

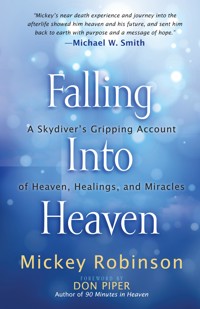

Nur wenige Menschen überleben einen Flugzeugabsturz. Mickey Robinson ist einer von ihnen. Er bekam die Chance, sein Leben noch einmal von vorne zu beginnen. Nicht nur auf Erden, sondern auch in der Beziehung mit Gott. Denn in seiner Nahtoderfahrung gewährte ihm Gott einen Blick in das Ewige, Vollkommene und Herrliche, ehe er in seinen verbrannten und schwer verwundeten Körper zurückkehrte. Doch von da an durchdrang Mickey Robinson eine nie gekannte Hoffnung und Kraft. Ihre Auswirkungen erfuhr er nicht nur am eigenen Körper, sondern in seinem gesamten Leben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor

Mickey Robinson ist ein gefragter Pastor, Autor und Redner. Seine Botschaft von Liebe und Hoffnung ermutigt seit über dreißig Jahren Menschen in aller Welt. Mit seiner Frau Barbara leitet er eine Bewegung, die sich zum Ziel setzt, Menschen in ihre von Gott gegebene Berufung zu führen, sodass sie ihr volles Potenzial entfalten können.

facebook.com/mickeyrobinsonauthorspeaker

Für meine Familie:Michael,Matt und Natasha,Jacob und Sommer,Elijah, Shiloh und Jorden,Bryan und Elizabeth,Ariel, Mercy and Ivy.Ihr seid alle meine Schätze.Und für Barbara … die tapferste, tiefsinnigste, schönste und beste Partnerin, die ich kenne.

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Kapitel 1 – Den Himmel im Herzen

Kapitel 2 – Ein Schatten seiner Selbst

Kapitel 3 – Die Glocken von St. Michael

Kapitel 4 – Geschwindigkeitsbedarf

Kapitel 5 – Die erste große Liebe

Kapitel 6 – Die Qual der Wahl

Kapitel 7 – Wunderknabe an der Wall Street

Kapitel 8 – Voreilige Entscheidungen

Kapitel 9 – Traumfänger

Kapitel 10 – Hochmut kommt vor dem Fall

Kapitel 11 – Tödliche Perspektive

Kapitel 12 – Der Jüngste Tag

Kapitel 13 – Im Himmel

Kapitel 14 – Eine andere Welt

Kapitel 15 – Der Anbeginn eines neuen Tages

Kapitel 16 – Asche zu Gold

Kapitel 17 – Ein schmaler Grat

Kapitel 18 – Auf der Suche nach Frieden

Kapitel 19 – Der Friede kehrt ein in Person

Kapitel 20 – Der Mensch denkt, Gott lenkt

Kapitel 21 – Wo kommen wir unter?

Kapitel 22 – Auf in den Himmel!

Kapitel 23 – Ewigkeit: die letzte Grenze

Danksagung

Quellen

Vorwort

Es gehört eine ordentliche Portion Mut dazu, wenn jemand den Versuch unternimmt, uns Gottes grenzenlose Möglichkeiten vor Augen zu führen. Ich selbst weiß nur allzu gut, was das heißt. Im Januar 1989 befand ich mich auf der Rückreise von einer Pastorenkonferenz, die im Osten Texas’ stattgefunden hatte, als plötzlich ein Lkw den Mittelstreifen der zweispurigen Bundesstraße überfuhr und frontal gegen mein Auto prallte. Ich war sofort tot, wie die vier eingetroffenen Sanitäter bestätigten, und fand mich an einem Ort wieder – umgeben von der Herrlichkeit Gottes –, den wir gemeinhin als Himmel bezeichnen. Letztlich verdanke ich es einer Folge von Wundern und Tausender inbrünstig gesprochener Gebete, dass ich überlebt und mit der Zeit auch die meisten meiner körperlichen Fähigkeiten wiedererlangt habe.

Mickey Robinson und ich sind uns oft begegnet. Immer wieder haben wir bei gemeinsamen Fernsehauftritten unsere Geschichten erzählt. Nur ganz wenige Menschen haben eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, ohne die vertraute sterbliche Hülle vor dem allmächtigen Gott gestanden zu haben und nach diesem Erlebnis zurückkehren zu dürfen, um darüber zu sprechen. Mickey ist eine dieser Personen, die durch ihren Glauben und ihre Überzeugung jeden Zweifel und jegliche Skepsis zerstreuen. Und für mich persönlich ist er weit mehr als ein Glaubensbruder, denn er besitzt wie ich ein einzigartiges Verständnis davon, was es bedeutet, ein normalerweise unvorstellbares Unglück überlebt zu haben.

Sie halten die Biografie eines Mannes in den Händen, der schnell gelebt hat, hart aufgeschlagen ist und schließlich wieder aufgestanden ist, weil er demütig und gnädig von einem liebevollen Retter geheilt wurde. Sein Buch wird jeden Leser ermutigen, an die Kraft des Gebets und an Gottes großzügige Gnade zu glauben sowie an das Durchhaltevermögen des menschlichen Willens. Es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der vielen Träumen nachgejagt ist, und von einem Gott, der sich unermüdlich um einen jeden von uns bemüht. Mickey nimmt Sie mit durch die Höhen und Tiefen seiner Kindheit. Er erzählt davon, wie er lange darum gerungen hat, zu seinem himmlischen Vater eine Beziehung aufzubauen, der immer da war und doch weit weg zu sein schien. Und er berichtet von seinen unvorstellbaren körperlichen Leiden. Nicht zuletzt erzählt er uns aber vor allem von den Wundern, die selbst dem medizinischen Fachpersonal unbegreiflich waren, aber bestätigen, was in Jeremia 31,27 geschrieben steht: „Ich bin der Herr über alle Menschen; mir ist nichts unmöglich.“

Ich danke Mickey dafür, dass ich mit diesem Vorwort etwas zu seinem Buch beisteuern darf. Dass es Tausende Menschen in ihrem Glauben stärken und viele andere zum ersten Mal mit der rettenden Kraft des Glaubens an Jesus Christus bekannt machen wird, dessen bin ich mir sicher. Und ich hoffe inständig, dass Mickeys Geschichte Ihnen ebenso viel Segen schenkt wie mir.

Don Piper,

Autor des Bestsellers „90 Minuten im Himmel“

Einleitung

Dieses Buch erzählt vom Leben, und zwar vom Leben eines jungen Mannes, der in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts geboren wurde. In einer Zeit, die mehr Veränderungen mit sich gebracht hat als all die Jahrhunderte zuvor. Die Bevölkerung hat sich mehr als verdoppelt, der technische Fortschritt sowie die Wissensvermittlung und Informationsübertragung nahmen bedeutend zu und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bescherte der amerikanischen Gesellschaft ein neues Freiheitsgefühl, wachsenden Wohlstand sowie eine noch nie da gewesene politische Vormachtstellung in der Welt.

Dem jungen Mann, von dem hier die Rede ist, stand die Erfüllung des amerikanischen Traums greifbar vor Augen – schließlich wurde dieser ihm mit viel Glamour überall präsentiert: im Kino, im Fernsehen, im Sport und in den Reden eines jungen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Allerdings wurde dieses Leben auch überschattet, und zwar vom Kalten Krieg – der Bedrohung einer nuklearen Auslöschung der gesamten Menschheit und dem Zusammenbruch traditioneller Werte, die bisher Stabilität gegeben hatten. Hinzu kamen die Revoluzzer der späten 1960er-Jahre, die lauthals die Vorzüge der freien Liebe und des Drogenkonsums propagierten. Es herrschte eine allgemeine Aufmüpfigkeit und es wurden Parolen laut wie „Gott ist tot“ oder „Gott ist was immer du dafür hältst“.

Der Mann, von dem ich hier erzähle, wuchs also mit denselben Träumen und Idealen auf, die damals den meisten Amerikanern in den Mittelklassevororten der großen Metropolen bestens vertraut waren. Doch in seinem Leben gab es auch die unschönen Dinge: Stress in der Familie, Alkoholismus und Streitereien. Zu jener Zeit war das nicht ungewöhnlich. Nur für gewöhnlich versteckte man all das und sprach einfach nicht darüber.

Folglich hielt der junge Mann nach Vorbildern außerhalb seiner Familie Ausschau. Er neigte zu Abenteuern und suchte nach schnellen Vergnügungen – bis ein tragisches Ereignis seine Welt bis in die Grundfesten erschütterte. Von jetzt auf gleich wurde er mit seiner eigenen menschlichen Sterblichkeit konfrontiert.

Und am Punkt tiefster Hoffnungslosigkeit verließ er diese Welt und trat in die übernatürliche Welt des Himmels ein. Diese Erfahrung setzte Zeit und Raum außer Kraft und er erlebte durch Gottes königliche Allmacht eine Verwandlung.

Anschließend kehrte er zur Erde zurück, wobei er körperlich und emotional unglaubliche Hindernisse zu überwinden hatte. Nur durch zahlreiche Heilungen, Wunder und übernatürlichen Beistand war dies überhaupt möglich. Letzten Endes fand er aber auf seiner langwierigen Reise dank der fortwährenden und unerschütterlichen Liebe Gottes den richtigen Weg, inmitten einer sich schnell wandelnden Gesellschaft. Und genau dorthin kehrte er mit einem Auftrag zurück – nämlich allen Menschen Leben und Hoffnung zu verkünden.

Dieser junge Mann bin ich. Und das ist meine Geschichte.

„Ich habe die sicheren, irdischen Gefilde verlassen … und dabei Gottes Antlitz berührt.“1

Kapitel 1Den Himmel im Herzen

Die Fabrikmauern glühten in der Sommerhitze. Die hohe Luftfeuchtigkeit hatte die Lagerhalle unserer Firma Otis Elevator, die Aufzüge und Fahrtreppen herstellt, in ein Dampfbad verwandelt. Und die Arbeiter bewegten sich darin fort wie Ameisen in einer Siruppfütze.

Mit Ausnahme von mir.

Ich war neunzehn Jahre alt und selbst acht Stunden harte körperliche Arbeit konnten mich einfach nicht bremsen. Ich powerte unvermindert weiter, bis Punkt 16 Uhr die Pfeife in der Lagerhalle ertönte. Und dann düste ich auch schon ab.

Als ich an diesem Feierabend gerade den Zündschlüssel in meinem ’63er-Ford herumdrehte, hörte ich von draußen eine Stimme hinter mir herrufen:

„Hey, Mickey, kommst du noch mit auf ein Bier?“

„Nein. Ich muss zum Flugplatz“, antwortete ich. „Ein anderes Mal vielleicht.“

Ich sah nicht einmal nach, wer das hinter mir war, stellte das Radio an und griff nach einer Zigarette. Während das schrille Aufjaulen einer elektrischen Gitarre die Luft zerriss, düste ich vom Parkplatz und dann schnell über alle möglichen Abkürzungen nach Hause.

Steppenwolfs Born to Be Wild dröhnte mir in den Ohren und bei Tempo 140 nahm ich die Landschaft nur noch als verschwommenes Grün wahr. Die Straße vor mir lag da wie ein magischer Teppich. Ich warf mir selbst einen kurzen Blick im Rückspiegel zu. Es war Sommer und ich war braun gebrannt, durchtrainiert, hoch konzentriert und von einem Gedanken beseelt: Eine meiner Lehrerinnen hatte mir eine Karriere als Schauspieler nahegelegt und behauptet, die Welt würde auf jemanden wie mich nur warten. Doch damals war mir die Welt relativ egal.

Mein Herz gehörte dem Himmel.

Vor fünf Monaten war ich das erste Mal aus einem Flugzeug gesprungen und unter einem alten dunkelgrünen Militärfallschirm zur Erde zurückgeschwebt. Der Sprung war alles andere als spektakulär gewesen, dennoch passierte an diesem Tag etwas Überwältigendes. Es war, als hätte eine unsichtbare Hand einen Knopf in meiner Seele gedrückt, der alles andere auslöschte. Von diesem Augenblick an existierte nur noch der Wunsch, wieder zu springen. Noch einmal in den Himmel hinaufzufliegen, noch einmal dieses intensive Gefühl zu erleben und noch einmal und noch mehr von dieser Geschwindigkeit zu spüren.

Der freie Fall, wenn ich mit 225 Stundenkilometern durch die Atmosphäre raste, verschaffte mir ein Lebens- und Freiheitsgefühl, das ich bislang nicht gekannt hatte. Frei aus dem Himmel zu fallen, war meine neue Sehnsucht und ich stürzte mich jedes Mal mit ganzer Leidenschaft in diesen Freiheitsrausch. In den wenigen Sekunden, ehe mein Fallschirm sich öffnete, verlor ich jegliches Zeitgefühl. Es gab dann nichts anderes mehr. Keinen Einberufungsbescheid zur Armee. Keinen Vietnamkrieg. Keine Uhrzeit. Keine Langeweile. Keine Grenzen. Hätte es die Möglichkeit gegeben, das Gefühl des freien Falls direkt in die Venen zu injizieren, ich hätte keinen Moment gezögert.

Als ich in die Einfahrt unseres Hauses einbog, war ich noch ganz in Gedanken. Ich zog ein letztes Mal an meiner Zigarette, ehe ich sie über meine Schulter schnippte. Mein vierzehnjähriger Bruder lehnte an der Wand vor unserer Haustür und wartete ungeduldig auf mich. Neben ihm lag das Bündel mit meinem Fallschirm.

In meinem Zimmer schälte ich mich aus meiner Arbeitskleidung und stieg in meinen sauberen weißen Overall, der nach Himmel roch. Ich schnappte meine Fallschirmstiefel und rannte wieder nach unten. Durch die leicht geöffnete Küchentür erhaschte ich einen kurzen Blick auf meine Mutter. Sie drehte sich nicht um und ich hielt nicht an. Sie wusste, dass ich es eilig hatte. Ich hatte es immer eilig.

Mein Bruder und ich warfen die Fallschirmausrüstung in den Kofferraum und brausten eine Staubwolke hinter uns lassend Richtung Flugplatz. Während der Tacho nach oben schnellte, drehte ich mich zu ihm um und sagte: „Du bleibst heute also unten …“

„Reite nicht auch noch darauf herum“, murmelte er mit gequältem Gesicht. „Es ist absolut unfair, dass ich nicht mehr springen darf.“

„Reg dich nicht drüber auf“, versuchte ich ihn zu trösten. „Du hast doch noch alle Zeit der Welt. Klar, es ist momentan blöd, aber vielleicht finden wir ja irgendeine Lösung.“

Mein Bruder liebte das Fallschirmspringen genauso sehr wie ich, aber er war noch nicht volljährig. Erst vor einer Woche hatten die Leute von der Luftverkehrskontrolle spitzbekommen, dass mein Bruder bereits Sprünge absolvierte. Seine junge Fallschirmspringerkarriere hatte damit ein abruptes und vorläufiges Ende gefunden.

Als wir zum Flugplatz von Brunswick kamen, sah ich schon die Piper Cherokee 6 bereitstehen – fertig zum Abflug. Der Flugplatz war klein, aber absolut ausreichend, um meinem Hobby nachzugehen. Dort gab es alles, was ich brauchte – eine Start- und Landebahn sowie ein Flugzeug. Und ich war dort in einer Fallschirmspringergruppe, die sich gerade erst gefunden hatte, als neuer Sprungpartner aufgenommen worden.

Alle sahen, wie ich ankam und von meinem Auto zur Startbahn lief. Ich genoss die Aufmerksamkeit. Noch vor ein paar Minuten, in meinem Job, war ich nichts weiter gewesen als ein Name auf einer Stempelkarte, doch hier gehörte ich zu einer elitären Gruppe von Auserwählten. Außerdem waren die anwesenden Flugplatzgäste jedes Mal wie eine Art Fanklub für uns Fallschirmspringer und ich war einer dieser Stars.

Wie bei jedem anderen Sport versammelten sich Menschen, um denjenigen zuzusehen, die „das richtige Zeug dazu hatten, etwas Besonderes zu leisten“. Und ich hatte nun mal das Talent zum Fallschirmspringen. Es war ein unglaublich cooles Gefühl.

„He, da kommt unser Superstar!“

Das grinsende Gesicht meines Freundes und Mentors Dan schob sich in mein Blickfeld. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der ersten Amerikaner gewesen, die eine D-Lizenz zum Fallschirmspringen bekommen hatten. Dan war in diesem Sport sozusagen eine lebende Legende, den jetzt eine Reihe von Extremsport-Pionieren für sich entdeckten.

Vor Kurzem hatte er mich in die Kunst des Formationsspringen eingeführt – aufs Feinste abgestimmte Manöver mehrerer Fallschirmspringer bei gleichbleibender Geschwindigkeit. Für den heutigen Abend hatten Dan, Steve und ich einen Sprung aus 4000 Metern Höhe geplant, wovon sechsundsechzig Sekunden im freien Fall geschehen sollten.

Auf dem Flug sollten uns noch zwei Springschüler begleiten. Der Flugplan sah vor, dass unser Pilot Walt den ersten in einer Höhe von 800 Metern herauslassen und dann auf 1200 Meter steigen würde, damit der andere einen zehn Sekunden dauernden freien Fall hatte.

Wir alle freuten uns darauf, Walts neues Flugzeug kennenzulernen. Die Piper Cherokee 6 schien sich ausgezeichnet fürs Fallschirmspringen zu eignen. Vor allen Dingen besaß sie einen starken Motor, der uns schnell nach oben bringen würde.

Als wir uns an diesem heißen Augustabend im Schatten des Flugzeugs versammelten, erschienen mir die Felder von Ohio um uns herum wie eine ausgebreitete goldene Patchworkdecke. Ich atmete den würzigen Geruch des Sommerheus ein, während die untergehende Sonne die Welt in allen Farben aufflammen ließ.

Dann gab Walt das Signal, dass wir unsere Sachen ins Flugzeug einladen sollten.

Er hatte alle Sitze außer seinem Pilotensitz ausgebaut, damit genug Platz für fünf Fallschirmspringer mitsamt ihrer Ausrüstung war. Einer nach dem anderen kletterte ins Flugzeug. Ich suchte mir einen Platz im hinteren Bereich der Maschine. Als ich mich gerade niedergelassen hatte, rief Steve: „He, Mickey, können wir vielleicht den Platz tauschen?“

Ich wechselte nach vorne und hockte mich auf den Boden neben Walt, der bereits Schalter betätigte und den Flugzeugcheck durchführte. Kurz darauf gab er Gas und wir düsten die Startbahn entlang. Als ich meinen Bruder unter den Zuschauern entdeckte, hielt ich grinsend den Daumen hoch, während das Flugzeug an ihm vorbeizog.

Dann hörte ich plötzlich ein merkwürdiges Geräusch. Stotterte der Motor oder bildete ich mir das nur ein?

Ich horchte genauer hin. Der Motor surrte laut. Wahrscheinlich hatte ich mich nur getäuscht. Ich lehnte mich mit dem Rücken gegen einen der anderen Fallschirmspringer, ließ meinen Kopf gegen die Flugzeugwand sinken und schloss einen Moment lang die Augen. Es würde eine Weile dauern, ehe wir die 4000 Meter erreichten, also beschloss ich, ein kleines Nickerchen zu machen. Aufregung vor einem Sprung kannte ich nicht. Im Gegenteil. Je näher der Moment kam, desto mehr entspannte ich mich.

Das sonore Dröhnen des Motors und die extreme Sommerhitze lullten mich ein und ich sank schlagartig in eine Art Dämmerschlaf. Während ich wegdöste, erinnerte ich mich an ein nur wenige Tage zurückliegendes Ereignis, als ich eine Freundin im Krankenhaus besucht hatte.

Bisher hatte ich mit Krankenhäusern nur wenige Berührungspunkte gehabt. Für mich waren es abscheuliche Orte voller kranker Leute und ich wollte das Gebäude so schnell wie möglich wieder verlassen. Vielleicht war es das Gefühl des Eingesperrtseins, das mir so bedrückend schien. Jedenfalls, als ich dem Ausgang entgegenstrebte, kam ich an einem alten Mann vorbei, der langsam die Eingangshalle durchquerte. „Junger Mann“, rief er mit einem starken Akzent aus dem Mittleren Osten.

Ich hielt an und drehte mich zögernd um.

„Du bist ein gut aussehender Junge.“

„Danke“, stammelte ich etwas verlegen.

„Du hast eine schöne Haut.“

Ohne ein weiteres Wort zu sagen, kehrte er um und setzte seinen Weg durch die Halle fort. Ich lächelte und warf einen verstohlenen Blick auf meinen gebräunten Unterarm. Im Sommer sah ich immer aus wie ein Surfertyp, der den ganzen Tag nur am Strand verbringt.

Ich wurde wachgerüttelt, als Walt für den Start das Gas voll durchtrat. Mein Körper drückte sich wie ein Sack Zement gegen den Rücken des neben mir kauernden Fallschirmspringers.

Ich schüttelte einige Male den Kopf, um die Erinnerung an den alten Mann loszuwerden. Dann holte ich tief Luft und sah mich um. Ich war erleichtert, dass ich mich im Cockpit eines Flugzeugs befand und nicht in der Eingangshalle eines Krankenhauses. Eine gruselige Vorstellung, auch nur einen Tag an einem solchen Ort verbringen zu müssen.

Das Flugzeug nahm Tempo auf und kurz darauf spürte ich, wie die Räder vom Asphalt abhoben. Obwohl ich immer noch schläfrig war, merkte ich, dass Walt den Gashebel noch weiter anzog und dadurch ungewöhnlich steil aufstieg. Vermutlich war er von der Leistung seines erst eine Woche alten Flugzeugs beeindruckt und genoss es, so schnell und effizient durchstarten zu können.

Doch dann, wir hatten noch kaum an Höhe erreicht, gab es ein seltsames Geräusch.

Und plötzlich wurde es ganz still.

Der Motor war ausgegangen. Wir verloren abrupt jeglichen Auftrieb und stürzten in entsetzlicher Geschwindigkeit nach unten. Walt versuchte wie wild wieder Gas zu geben – vergeblich. Nichts zu machen. Der Motor blieb aus.

„Das war’s, Leute!“, schrie er. „Wir stürzen ab!“

Durch den steilen Start gab es weder die Möglichkeit, in einen Gleitflug überzugehen, noch die Chance auf eine irgendwie geratene Bruchlandung. Als dann die Nase des Flugzeugs nach vorne kippte, fielen wir in Richtung Erde wie ein kaputtes Spielzeug.

Urplötzlich zeichneten sich die Umrisse eines riesigen Baums vor dem Cockpitfenster ab. Ich konnte nicht einmal mehr schlucken oder mich irgendwie auf den Aufprall vorbereiten, ehe unser Flugzeug mit voller Wucht auf eines seiner beiden Flügel stürzte und dann mit dem Rumpf gegen einen Baum krachte. Ich wurde nach vorne katapultiert und knallte mit dem Gesicht auf das Armaturenbrett. Dann überschlug sich das Flugzeug und Benzin spritzte aus dem beschädigten Tank durch das ganze Cockpit, ehe es schlitternd zum Stehen kam.

Einen kurzen Moment lang war ich so gut wie bewusstlos, bis das verspritzte Benzin sich entzündete. Dunkel und nebulös, so als ob ich träumte, spürte ich, wie Teile eines brennenden, schmelzenden Materials anfingen, auf mich niederzutropfen. Ich wedelte mit den Armen vor und zurück, mit dem Versuch, das heiße und klebrige Zeug irgendwie wegzuwischen.

Ich wusste nicht, wo oben oder unten war. Ich war wie benebelt. Allerdings spürte ich in mir den ungeheuren Impuls zu fliehen. Und eine Stimme in meinem Kopf schrie: „Raus hier!“, aber mein Körper reagierte nicht.

Als ich irgendwo durch die kaputte Flugzeugwand Licht schimmern sah, versuchte ich wie wild, ein Bein durch das Loch zu schieben, um aus dem Flugzeug herauszukommen, aber meine Fallschirmausrüstung hatte sich hinter mir irgendwie verhakt. Egal, wie sehr ich mich wand oder stemmte, ich kam einfach nicht vorwärts.

Ich steckte fest wie eine Fliege in einem Netz aus brennendem Metall, bis das Adrenalin schließlich meine Kehle erreicht hatte und einen Laut aus dem einzigen Körperteil zwang, der nicht vollständig taub war. Hätte ich nicht geschrien, wäre ich wohl bei lebendigem Leib verbrannt. Denn bis dahin hatte niemand bemerkt, dass der Pilot und ich im Cockpit gefangen waren. Die anderen vier Fallschirmspringer hatten das Flugzeug direkt nach dem Aufprall geringfügig verletzt verlassen können. Nur Dan stoppte für den Bruchteil einer Sekunde in der Nähe des Cockpits, als er hinauskletterte. Er sah, wie Walt sich bewegte, hörte aber keine Hilferufe und nahm deshalb an, dass mit uns auch alles in Ordnung sei und wir ihm sofort folgen würden.

Wegen dieses kurzen Augenblicks war Dan erst ein paar Meter vom Wrack entfernt, als ein gewaltiges Zischen ertönte, gefolgt von dem grauenhaften Schrei eines Menschen, der anfing, in Flammen zu stehen. In diesem Moment zurück zum Flugzeug zu laufen war so, als liefe man einer tickenden Bombe entgegen, wenige Sekunden vor der Zündung. Trotzdem rannte Dan los, als er meine Stimme hörte.

Der Sitz des Piloten war durch den Aufprall nach vorne gedrückt worden und klemmte unter dem Armaturenbrett. Walt stöhnte vor Schmerzen, während ich um Hilfe schrie, doch wir beide wussten nichts von der entsetzlichen Lage des jeweils anderen.

Ich konnte nicht sehen, wie Dan das Cockpit betrat. Mein Anzug und meine Ausrüstung waren mit Benzin durchtränkt und brannten lichterloh, als ich seine vertraute Stimme hörte: „Hilf mir, Mickey. Hilf mir!“ Ich zuckte mit dem letzten bisschen Kraft, das noch in mir steckte, als mich zwei übermenschlich starke Arme aus dem Wrack zerrten. Mit seinen bloßen Händen schlug Dan die Flammen auf meinen Kopf und Hals aus, während er über seine Schulter schrie: „Ich komme gleich zu dir, Walt! Mach schon mal deinen Gurt auf!“

Dan ließ mich draußen liegen und rannte zurück. In dieser Sekunde explodierte der linke Flügel der Maschine.

Irgendwie gelang es mir, ein paar Meter weiterzustolpern, doch dann fing mein benzingetränkter Anzug erneut Feuer. Ich stürzte zu Boden. Sofort war Dan bei mir. Er rollte mich hin und her, bis die letzte Flamme erstickt war.

Ich lag neben dem brennenden Flugzeug und qualmte wie ein Stück Kohle, das gerade aus dem Ofen geholt worden war. „Sieht es sehr schlimm aus?“, fragte ich flüsternd. „Werde ich überleben?“ Rau drangen die Worte aus meiner Kehle, denn die rechte Hälfte meines Gesichts hatte erhebliche Verbrennungen erlitten.

„Keine Ahnung, Mickey“, antwortete Dan. „Hör auf zu reden. Bleib ganz still liegen.“

Ich hörte Sirenen, schnelle Schritte und ein lautes Prasseln, wie ich es von einem Lagerfeuer kenne. Über mir der Himmel. Doch die Luft war verpestet von Benzin, verbranntem Metall und Plastik. Verschwommen sah ich, wie schwarze Rauchschwaden sich emporschlängelten und Gesichter wolkengleich an mir vorüberzogen.

Trotzdem … irgendetwas linderte in diesem Moment meine Angst und betäubte die Schmerzen. Ich sank in den nahezu friedlichen Zustand des erlittenen Schocks, und mir war so, als würde mich eine barmherzige Hand aus meinem schlimm zugerichteten Körper herausheben.

Als mir kurz darauf weiße Finger eine Sauerstoffmaske über das Gesicht streiften, fiel ein Stück des geschwärzten Fleisches wie eine Schale von meinem Gesicht zu Boden. Ich spürte, wie ich durch blinkende Lichter und schlagende Türen hindurchgetragen wurde, bis ich keinen Himmel mehr über mir erblicken konnte.

Als das Geheul einer Krankenwagensirene die Luft zerriss, schlugen Bilder gegen meine Schädelwand wie Vögel, die aus einem Käfig flüchten wollen. Das Gesicht meines Vaters, als er den größten Fisch seines Lebens gefangen hatte … die kleinen Hände meiner Mutter, wie sie die Perlen des Rosenkranzes umklammerten … der Baseballspieler Mickey Mantle, der einen Ball aus dem Stadion herausschlug, hoch hinauf bis zu den Sternen.

Und dann sah ich einen Jungen, der auf einem Hügel stand, mitten im Wind. Das war ich. Doch meine Liebe zum Himmel und dem freien Fall endete abrupt durch diesen Absturz.

Esfühlte sich an, als wäre es das Ende.

Ich hatte ja damals keine Ahnung, dass es für mich erst der Anfang sein sollte.

Kapitel 2Ein Schatten seiner Selbst

Furchtlos stand ich am oberen Ende unserer Straße, dem Midland Boulevard. Ich hatte Rollschuhe an meine Füße geschnallt und hielt eine zerfetzte Gardine in der Hand, bereit zum Abheben. Ich war zwar erst sieben Jahre alt, aber ich war mir sicher, in ein paar Sekunden würde ich hoch über den Häusern unserer Nachbarn schweben. Ich blickte den Hügel hinunter und nahm all meinen Mut zusammen, um inmitten des stürmischen Windes mein erstes Flugabenteuer zu bestehen.

Zehn … neun … acht … sieben …

Während ich die Sekunden bis zum Start zählte, hoffte ich ein wenig, dass jemand auftauchen und mir bei meinem ersten Flug zujubeln würde. Aber ich war ganz allein, als ich meinen „Gleitschirm“ entfaltete und mich dem Wind überließ.

Das Geratter der Rollschuhe auf dem Asphalt betäubte meine Ohren und ließ sogar meine Zähne aufeinanderschlagen, während ich immer schneller den Hügel hinuntersauste. Die Gardine blähte sich auf und fing an, im Wind zu wedeln, bis ich meine Rollschuhe plötzlich nicht mehr hören konnte. War ich …? Tatsächlich … ja! Ich befand mich in der Luft! Los, weiter! Höher! Immer höher hinauf!

Plötzlich sah ich weißes Licht vor mir – wie einen Blitz. War ich etwa schon in den Wolken?

Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich der Länge nach auf dem Asphalt lag. Blinzelnd befühlte ich meinen Hinterkopf, wo eine golfballgroße, schmerzende Beule wuchs.

Ohne einen Laut von mir zu geben, öffnete ich die Schnallen meiner Rollschuhe, schluckte einmal und trottete niedergeschlagen den Hügel wieder hinauf – so wie der berühmte Flieger Orville Wright an einem windstillen Tag. Kurz bevor ich unser Haus erreichte, warf ich den durchlöcherten Fetzen Stoff in die Mülltonne.

Doch meinen Traum vom Fliegen habe ich niemals aufgegeben. Und ich glaubte weiter daran, dass Albert Einstein vielleicht eines Tages eine Formel zur Aufhebung der Schwerkraft finden würde. Vielleicht so ähnlich wie diese kleine weiße Tablette, die Rauch erzeugte, wenn ich sie in meine elektrische Eisenbahn warf.

Schließlich schrieben wir das Jahr 1956.

Das Fernsehen fütterte mich mit seinen vielfältigen Werbeversprechen und ich wartete sehnsüchtig auf den Anbeginn der schönen, neuen Welt. Es würde bestimmt nicht mehr lange dauern, bis ich all das, was uns da versprochen wurde, selbst erleben durfte! Und ich war zuversichtlich, dass meine Füße, die heute noch auf dem Gehweg entlangschritten, morgen schon über den Mond laufen würden.

Während ich gedanklich schon meinen nächsten Flugversuch plante, stieß ich unsere Küchentür auf und genehmigte mir eine Flasche Cola. Dann hockte ich mich vor den Fernseher, dessen Bildschirm zunächst sumpfgrün aufglimmte und dann ein schwarz-weißes Bild erscheinen ließ.

Und plötzlich war er da – der Mann aus Stahl, „Superman“.

Er konnte von jetzt auf gleich die höchsten Gebäude erklimmen, war schneller als eine Revolverkugel, stärker als eine Lokomotive. Superman war damals in Amerika der Held aller Siebenjährigen. Ich konnte kaum still sitzen, wenn ich zusah, wie er durch die Luft flog. Flugs holte ich ein Handtuch, knotete es mir um den Hals, hüpfte auf die Armlehne unseres Wohnzimmersofas und sprang von dort immer wieder herunter.

„Mickey!“

Oh … oh! Es hörte sich wie eine tödliche Dosis „Kryptonit“, in Person meiner Mutter, an!

„Komm da runter! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht auf den Möbeln herumturnen sollst? Und lass meine sauberen Handtücher liegen. Hast du mich verstanden? Das nächste Mal, wenn du dich daran vergreifst, bekommst du Superman-Verbot!“

Während sie sich schon wieder umdrehte und wegging, fügte sie noch hinzu: „Dein Vater geht heute Nachmittag in die Kneipe. Er will dich mitnehmen.“

Einen Nachmittag mit meinem Vater zu verbringen, war schlimmer als der Tod, vor allem im Sommer. Die meisten Väter gingen mit ihren Kindern zu Baseballspielen oder zumindest zum Bowlen. Meiner aber nicht. Er ließ mich einfach neben sich sitzen, während er in irgendeiner schmuddeligen Kneipe Whisky trank und Karten spielte.

Ich hatte absolut keine Ahnung, warum er mich so gerne auf diese kleinen „Ausflüge“ mitnahm. Vielleicht war es das Einzige, was ihm einfiel, wie er mir ein Vater sein konnte.

Während ich also meinen gewohnten Platz auf dem Barhocker einnahm, eine Tüte Kartoffelchips und ein Schnapsglas voller Kirschen vor mir, beobachtete ich den Mann, der in meinem Haus wohnte und sich Mike Robinson nannte. Meinen Vater.

Er war der jüngste von sechs Söhnen des Ehepaars Michael und Eva Rochovitz, geboren 1912 in St. Petersburg, im amerikanischen Florida.

Mein Vater hatte seinen Namen bewusst von Rochovitz zu Robinson ändern lassen, um sich möglichst unauffällig in den ethnischen Mix einzufügen, aus dem sich die amerikanische Bevölkerung zusammensetzte.

Sein Wunsch ging in Erfüllung, er kam in der Mittelklasse an. Als Maschinist mit vier Kindern und einer Hypothek auf dem Haus war er der ganz normale Typ von nebenan, der viel und lange arbeitete und etwas zu viel trank. Dass mein Vater ein intelligenter Mann war, wusste ich – auch wenn er oft mit all seinem Wissen über Geschichte und Weltpolitik angab. Er klopfte halt gerne Sprüche und verteilte politische Seitenhiebe.

Der wahre Mike Robinson aber versteckte sich irgendwo, wo keiner ihm etwas anhaben konnte. Ich selbst war schon erwachsen, als ich eines seiner sorgsam gehüteten persönlichen Geheimnisse entdeckte. Mit achtzehn, während der wirtschaftlichen Depression, hatte mein Vater einen furchtbaren Fehler begangen. Weil er 2,50 Dollar aus einer Kasse genommen hatte, wurde er zu elf Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Und das versetzte seinem Leben einen vernichtenden Schlag. Egal, wie viel er trank oder wie hart er arbeitete, die Schande, die er in diesen Depressionsjahren auf sich geladen hatte, konnte er nie überwinden.

Außerdem wurde er, wie viele Amerikaner in den 1950er-Jahren, verfolgt von Erinnerungen an den Krieg und von der Angst vor Verlusten. Er war immer irgendwie davor auf der Flucht. Und weil er all seinen Fehlern und Ängsten davonlaufen wollte, wurde er zum Workaholic. Seinen familiären Wurzeln entkam er zwar, indem er sich von Michael Rochovitz in Mike Robinson verwandelte. Und um seine Vergangenheit zu vergessen, wurde er ein Alkoholiker. Doch letzten Endes flüchtete er die ganze Zeit nur vor sich selbst. Er war nur noch ein Schatten seiner Selbst.

Ich schämte mich für ihn.

Eigentlich wollte ich auf meinen Vater stolz sein, aber ich hasste seinen derben Humor und seine schlechten Manieren. Wenn ich ihn dort in der dunklen Bar hocken sah, wie er nach Zigaretten und Whisky stank, wusste ich, dass ich selbst nie so werden wollte.

Mike Robinson war das Gegenteil von König Midas, jenem König aus der griechischen Sagenwelt, der alles, was er berührte, in Gold verwandeln konnte. Was mein Vater allerdings anpackte, wurde lediglich zu Blech. So sehr er sich auch bemühte, er schaffte es einfach nicht, die Punkte wie bei einem Malen-nach-Zahlen-Bild zu einem harmonischen Familienleben zusammenzufügen.

Obwohl er und meine Mutter unter einem Dach lebten, war es, als bewohnten sie unterschiedliche Planeten. Sie weigerte sich vehement, an irgendeinem anderen Ort als in Florida zu leben, während er dauernd darüber sprach, dass er fort wollte. Sie war eine Realistin, die sonntags die Kirche besuchte, er hingegen ein Träumer, der lieber fischen ging.

Mit den Jahren brachte meine frustrierte Mutter die schwelende Unzufriedenheit in meinem Vater immer häufiger zur Explosion. Irgendwann vermied ich es einfach, Freunde mit nach Hause zu bringen, weil ich nie wusste, wann dort wieder die Fetzen fliegen würden.

Ich beobachtete nur, wie mein Vater sich auf einem immer dünner werdenden Grat zwischen Schweigen und Wut bewegte. Besonders wurde das deutlich, als er mir einmal zu Weihnachten einen Wunschtraum erfüllte: ein Luftgewehr. Ich konnte mein Glück kaum fassen, nachdem ich gierig das schmale Paket aufgerissen hatte. Meine Augen müssen bestimmt so groß wie Basketbälle gewesen sein, als ich das heiß ersehnte Geschenk in den Händen hielt.

„Vielen Dank, Papa!“

Er beugte sich zu mir, um mir zu helfen. Er sorgte dafür, dass ich den Lauf einsetzte, mit dem man nur Korken schießen konnte und keine Metallgeschosse.

„Wenn du alt und verantwortungsbewusst genug bist, lasse ich dich auch mit anderer Munition schießen“, sagte er mit dieser väterlichen Ich-weiß-was-das-Beste-für-dich-ist-Stimme.

Leider war die ganze Anspannung und Aufregung am Weihnachtstag zu viel für mich kleinen Kerl gewesen und ich drückte so oft den Abzug, dass das Unvermeidliche geschah. Ich traf mit einem Korken versehentlich meinen Bruder, der sofort losheulte, als wäre es eine Kanonenkugel gewesen.

Ich wusste, dass mein Vater wütend sein würde, aber was nun passierte, hatte ich nicht erwartet. Ich konnte seine Wut förmlich in der Luft spüren, als er mir das Gewehr abnahm und es über der Sofalehne zu einem Hufeisen verbog. Ich brachte kein Wort heraus, während ich hilflos zusehen musste, wie das beste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen hatte, sich in ein unbrauchbares Stück Schrott verwandelte.

Später tat es ihm leid, dass er die Beherrschung verloren hatte, aber es war zu spät. Irgendetwas in meinem Inneren war mit dem Gewehr zerbrochen.

Als meine Freunde mich fragten, was ich denn zu Weihnachten bekommen hatte, tat ich gegenüber ihnen so, als hätte ich nichts geschenkt bekommen.

Ziemlich bald entwickelte ich meisterliche Fähigkeiten darin, so zu tun, als sei nichts gewesen. Ich stellte mich taub, wenn meine Eltern stritten. Ich ignorierte kaputte Fensterscheiben und nicht gehaltene Versprechen. Ich ließ all die Leichen ruhen, die bei uns zu Hause im Keller lagen, und vergnügte mich lieber anderswo.

Unser Haus war irgendwann für mich nichts weiter als ein „Boxenstopp“, wo ich aß, schlief und meine Kleider wechselte. In diesen Wänden lauerten zu viele Verletzungen, also kapselte ich mich von meiner Familie ab, wendete mich der sorgenfreieren Welt meiner Freunde zu und suchte dort das Abenteuer.

Am liebsten verbrachte ich mit den Jungs aus der Nachbarschaft Zeit in den Ahornplantagen von Ohio. Wir fanden den höchsten Baum des Waldes und bauten darin eine dreistöckige Festung, die eines Robin Hood würdig gewesen wäre. In den oberen Ästen befestigten wir eine gigantische Steinschleuder, die aus einem alten Fahrradmantel bestand, um uns vor kleinen Schwestern, neugierigen Müttern und feindlichen Stämmen zu schützen. Gab jemand Alarm, jagten wir allesamt in die Baumkrone und ließen von dort Johannisäpfel auf die Eindringlinge herabregnen.

So zu leben, machte mir Spaß. Es gab niemanden, der mir im Weg stand, und kein Hindernis, über das ich nicht hinwegklettern, vor dem ich nicht weglaufen oder das ich irgendwie austricksen konnte. Der Beobachtungsposten auf unserem Baumhaus war der höchste Ort, den ich kannte. Jedes Mal, wenn ich dort oben saß, überkam mich ein berauschendes Freiheitsgefühl. Aus fünfzehn Metern Höhe sah die Welt einfach vollkommen anders aus. Am liebsten wäre ich nie wieder hinabgestiegen.

Ich gehörte zu der Generation, die große Hoffnungen hegte. Meine Eltern hingegen hatten schlimme Zeiten durchmachen müssen. Sie hatten die harte Realität der wirtschaftlichen Depression überlebt und waren aus ihr merklich geschwächt hervorgegangen. Als ein Kind der 1950er-Jahre verstand ich die Härten ihres Schicksals nicht mehr, die ihnen jegliche Hoffnung genommen hatten. Ich dachte, sie wüssten einfach nicht, wie man Spaß im Leben haben konnte.

Obwohl in der Familie Robinson nicht viele Momente für ein Bilderbuch taugten, gab es dennoch für mich und meinen Vater ein besonderes und nahezu heiliges Vergnügen. Jeden Sommer fuhr er mit uns allen an einen See in Kanada, damit wir einmal etwas gemeinsam als Familie machten. Dort gingen wir fischen. Angeln war für ihn so etwas wie eine Religion und diese Leidenschaft teilte er mit mir.

Jeden Morgen gingen wir schweigend von unserer Hütte durch den kühlen grauen Nebel ans Wasser. Dort vollzogen wir das immer gleiche Ritual, die Angelruten, Netze und Kisten in ein altes, mit Ködern bestücktes Motorboot zu laden. Hatte mein Vater dem Außenbordmotor schließlich ein Knattern entlockt, stieß ich uns vom Anleger ab und wir befanden uns in einer Welt, in der wir nicht länger Vater und Sohn waren.

Auf dem See war mein Vater nicht mehr alt und ich nicht mehr jung. Er war mir nicht mehr fremd und ich schämte mich nicht mehr für ihn. An diesem zeitlosen Ort waren wir einfach zwei Angler, die darauf warteten, dass silberne Kreaturen durch das dunkle Wasser zu uns heraufgeschwommen kamen wie Manna aus der Tiefe.

Geredet wurde dabei nicht viel, das war auch nicht nötig. Wir saßen einfach nur schweigend beisammen. So harrten wir an den gegenüberliegenden Seiten des Boots von der Morgendämmerung bis in den Abend hinein aus, mein Vater fieberhaft vertieft in seine Suche nach einem riesigen Hecht, während ich eher auf das Anbeißen eines Zanders oder Barschs hoffte.

Ich glaube, dass mein Vater seinen inneren Frieden am ehesten in diesem Boot fand. Es ist jedenfalls die glücklichste Erinnerung, die ich an ihn habe. Ob er während dieser vielen Stunden auch über Gott nachgedacht hat? Wir haben nie darüber gesprochen. Keine Ahnung, ob ihn das Leben nach dem Tod überhaupt interessiert hat. Aber wenn, dann muss seine Vorstellung vom Himmel einem kalten Bergsee geglichen haben, in dem es vor Fischen nur so wimmelte.

Auf diesem See in Kanada verwandelte sich alles, was er berührte, in Gold. Er fing dort einmal den größten Hecht der ganzen Gegend und kam mit diesem Rekord sogar in die Zeitung. Auf seinen Erfolg als Angler war ich stolz, obwohl er dadurch kein besserer Familienvater wurde. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, dass er als Träumer eine so bodenständige Realistin wie meine Mutter geheiratet hatte, deren Leidenschaft für den Himmel nicht das Geringste mit dem Fischen zu tun hatte.

Kapitel 3Die Glocken von St. Michael

In der Vorstellung meiner Mutter war der Himmel so etwas wie ein Altar, vor dem ihre vier Kinder in steif gebügelten Kleidern und mit perfekt polierten Schuhe zu stehen hatten. Als gute Katholikin glaubte sie, dass ihr Auftrag darin bestand, gottesfürchtige Kinder großzuziehen, die eines Tages möglichst viele gottesfürchtige Enkelkinder produzieren würden. Also besuchten mein Bruder, meine beiden Schwestern und ich ab dem zarten Alter von sechs Jahren pflichtbewusst die Sonntagsschule.

In der Kirche von St. Michael in Independence, Ohio, begegnete ich einem Gott, der einerseits sachte dahinschritt und einen großen Stock trug, andererseits mein Kinderherz aber auch mit Ehrfurcht und Staunen erfüllte. Jeden Sonntagmorgen, an dem ich meiner Mutter diese gewaltigen Steinstufen hinauffolgte, fühlte ich mich wie eine kleine Ameise, die in ein riesiges Stadion krabbelt. Alles war überdimensional groß und strahlte einen heiligen Glanz aus. Und jedes Mal wenn ich in die Nähe der beeindruckend großen Statue des Erzengels Michael kam, die neben dem gotischen Haupteingang unserer Kirche Wache hielt, schauderte es mich ein bisschen. Ich hatte sogar etwas Angst davor, dass wenn ich den Fuß der Statue streifte, der Erzengel seinen leblosen Kopf vielleicht zu mir herumdrehen und direkt in meine dunkle kleine Seele blicken würde.

Mit viel Pomade im Haar, dazu ein weißes Hemd, das fast bis zu meinen Augäpfeln zugeknöpft war, tauchte ich meine Finger in das Weihwasser und blickte dabei schmerzerfüllt zu meiner Schwester Marilyn hinüber. Sie hielt anmutig einen pinkfarbenen Rosenkranz in ihrer weiß behandschuhten Hand und sah aus wie eine kleine Erwachsene. Und so hatten wir uns auch zu benehmen, bis die Messe vorüber war. Erst wenn wir die Steinstufen wieder hinunterstiegen, durften wir flüstern, kneifen und kichern – vorher hatte fromme Stille zu herrschen.

Mit sieben Jahren fällt das Frommsein den meisten Kindern noch etwas schwer, doch ich fühlte mich gar nicht als Kind, wenn ich den leidenden Jesus auf seinen Stationen bis zum Kreuz betrachtete. Diese Bilder erinnerten mich irgendwie an einen Unfall, den man aus dem Autofenster heraus im Vorbeifahren sieht. Dennoch – das Leiden Jesu hinterließ einen bleibenden Eindruck bei mir.

Die Messe war die einzige Gelegenheit, wo sich meine viel beschäftigte Mutter jemals hinsetzte, um der Gottesdienstordnung mit ihren Ritualen zu folgen. Und ich war davon überzeugt, dass sie die einzige Frau auf Erden war, die gleichzeitig meinen Kragen glätten, Fusseln vom Kleid meiner Schwester zupfen und sich bekreuzigen konnte. Meine Mutter war wild entschlossen, ihre Kinder ohne Fehl und Tadel zu präsentieren.

Sie war ansonsten nicht übertrieben fürsorglich, allerdings hielt sie unsere Familie mit Blut, Schweiß und Tränen zusammen. Da sie nur wenig bis gar keinen Einfluss auf die Abwärtsspirale hatte, in der mein Vater sich befand, steckte sie jeden Funken ihrer bemerkenswerten Energie in die Aufgabe, Böden zu bohnern und uns Kinder zurechtzumachen.

Wenn ich sie im Halbdunkel des Altarraums heimlich beobachtete, sah ich, wie angespannt ihr Gesicht war. Sie war gerade erst vierzig, aber in den Zügen meiner Mutter zeichnete sich ab, wie sehr ihre schwierige Ehe sie belastete. Dennoch blieb Jean Gillombardo Robinson als Tochter sizilianischer Katholiken ihren Prinzipien treu und nichts konnte sie vom regelmäßigen Gottesdienstbesuch abhalten. Auch wenn mein Vater uns nur selten begleitete, an Weihnachten und Ostern, hat meine Mutter nie eine Sonntagsmesse versäumt.

Unsere kleine Familie saß dann ruhig in dem rubinroten und smaragdgrünen Licht, das durch die bunten Glasfenster auf uns herabschien, und in mir herrschte eine ganz heilige Stille.

Ich hatte keine Mühe, mir vorzustellen, dass ich mich in einem Haus Gottes befand; nur zu dieser Person, die Gott sein sollte, bekam ich kein rechtes Bild in den Kopf. Mit ihm sprechen konnte ich nicht, außer durch einen Priester. Ich war mir auch sicher, Gott würde sich nicht für Baseball oder Superman interessieren, denn die Priester wollten immer nur über meine Sünden reden.

Außerdem konnte ich Gott sowieso nicht verstehen, da er nur Latein sprach. Und auch glaubte ich, meine Träume vom Fliegen ihm nicht anvertrauen zu können, da Kinder bei ihm nur still sitzen und ruhig zu sein hatten.

Auch anfassen konnte ich ihn nicht, obwohl mir bereits in jungen Jahren beigebracht wurde, dass er mir seinen Körper zum Essen und sein Blut zum Trinken darbot. Das klang ziemlich eigenartig, aber irgendwie fand ich all das im Alter von sieben Jahren auch spannend.