19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

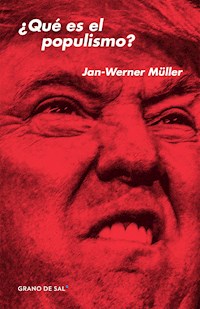

Wenige Jahre nach seinem Erscheinen gilt Jan-Werner Müllers Was ist Populismus? als Klassiker der Gegenwartsdiagnose. Die New York Times sprach von einem »brillanten Buch«, der französische L’Obs von einem »Standardwerk«, die NZZ attestierte dem Essay »brennende Aktualität«.

Populisten reklamieren für sich, sie seien die einzige Stimme des wahren Volkes; gleichzeitig gelten sie vielen als Bedrohung der Demokratie. Angesichts dieser unübersichtlichen und oft von Alarmismus geprägten Debattenlage tritt Jan-Werner Müller einen Schritt zurück und fragt nach den leitenden Prinzipien dieser Regierungsform: Was bedeutet Freiheit, wenn wir das Regieren an andere delegieren? Wie viel ökonomische Ungleichheit ist noch mit der Grundanforderung politischer Gleichheit kompatibel? Wie kommen wir mit Verfahren zurecht, deren Ergebnisse notwendigerweise ungewiss sind?

Demokratie ist, so Müller, nicht zuletzt auf funktionierende vermittelnde Institutionen angewiesen: auf unabhängige Medien, die Öffentlichkeit schaffen, auf Parteien, die politische Konflikte auf demokratische Weise strukturieren – und vor allem auf mobilisierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, unbequem, ja sogar ungehorsam zu sein, um demokratische Prinzipien zu verteidigen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 382

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Titel

Jan-Werner Müller

Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit

Wie schafft man Demokratie?

Aus dem Englischen von Michael Bischoff

Suhrkamp

Übersicht

Cover

Titel

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Inhalt

Vorwort

1. Vorgetäuschte Demokratie: Jeder hat seine Gründe

Was ist überhaupt rechter (oder linker) Populismus?

Regierungstechniken

Sehnsucht nach der starken Hand?

Die zweifache Sezession

Eine harte Grenze

2. Vertretbare Demokratie: Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit

Präsident für einen Tag?

Repräsentation oder Demokratie?

Demokratie für Verlierer

Erwarte das Unerwartete?

Lob der »Demagogen«

Warum Repräsentation nicht durch Losverfahren ersetzen?

3. Kritische Infrastruktur: Was Parteien und Medien für Demokratie leisten müssen

Was macht eine gute vermittelnde Institution aus?

Wer plant politische Infrastruktur? Und wer zahlt dafür …?

Erwarte das Erwartbare?

War's das wirklich mit Parteien?

4. Demokratisches Handeln: Vermittlung, Ausschluss, Rechtsbruch (mit Ansage!)

Suizid, um nicht ermordet zu werden?

Und wenn alles nichts hilft? Demokratischer Ungehorsam

Coda. Fünf Gründe für Hoffnung (nicht Optimismus)

Dank

Personenregister

Anmerkungen

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Vorwort

Demokratie? Es wäre eine Illusion, wenn wir annähmen, wir hätten sie bereits, um dann entweder mit ihr zufrieden zu sein oder sie als mangelhaft zu kritisieren. Sie ist jenes Spiel der Möglichkeiten, das in noch naher Vergangenheit entstand und das wir in seiner Gänze erst noch zu entdecken haben.

Claude Lefort

Es ist ein Gemeinplatz geworden: Die Demokratie steckt in der Krise. Was genau eine Krise ausmacht, darüber wird gestritten; die Sorge ist berechtigt, dass es sich bei Krisendiagnosen um das handelt, was Saul Bellow einmal als crisis chatter, als Krisengeschwätz, abqualifizierte. Doch so oder so wäre es wichtig, erst einmal eine noch grundsätzlichere Frage zu stellen: Was macht Demokratie eigentlich aus?

Die Gründe für das verbreitete Krisengefühl scheinen auf der Hand zu liegen: Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert finden sich unter den Ländern mit über einer Million Einwohnern mehr Nicht-Demokratien als Demokratien. Und jenseits abstrakter Zahlen arbeitet da noch immer in vielen das doppelte Trauma von 2016, der Brexit und die Wahl eines Reality-TV-Stars zum Präsidenten der ältesten und mächtigsten Demokratie der Welt.

Beweist jedoch die Wahl eines offensichtlich ungeeigneten Kandidaten ins höchste Amt des Landes bereits, dass die Demokratie sich in einer Krise befindet? Oder bestand der Beweis erst darin, dass dieser Mann seine Anhänger in den allerletzten Tagen seiner Amtszeit zum Sturm auf die Legislative aufhetzte? Oder zeigte die amerikanische Demokratie da nicht gerade ihre Widerstands- und grundsätzliche Fähigkeit, einen Schock für das System zu absorbieren?

Nicht jeder Schock signalisiert schon eine Krise. In der ursprünglichen altgriechischen Bedeutung bezeichnet krisis einen Augenblick, in dem Entscheidendes geschieht: Ein Patient stirbt oder erholt sich, ein Angeklagter wird verurteilt oder freigesprochen (tatsächlich war »Urteil« die zweite Bedeutung des Ausdrucks in der Antike).1 Wenn das zutrifft, war Trumps Wahlsieg 2016 dann vielleicht ein Augenblick, in dem in Wirklichkeit die Wähler beurteilt wurden – nämlich als ungeeignet für die Demokratie? Wie wir inzwischen wissen, kann es durchaus zu einer Frage von Leben oder Tod werden, wenn ein Präsident unwahre Behauptungen twittert oder auf Pressekonferenzen herausposaunt – nämlich falls Teile des Publikums ihn während einer Pandemie beim Wort nehmen. Aber untergräbt es die Demokratie schon, wenn jemand Lügen über das Desinfektionsmittel Lysol verbreitet, zusammen mit allerhand anderem Postfaktischen? Und ist es wirklich ein tödlicher Schlag für die Demokratie, wenn ein Land entscheidet, eine supranationale Organisation zu verlassen – und das nach einem Referendum, das die älteste politische Partei der Welt, die Tories in Großbritannien, initiiert hatte? Es gibt alle möglichen Ergebnisse demokratischer politischer Prozesse, die man für verabscheuenswürdig oder irrational halten mag. Doch was sind die Kriterien, mit denen sich ein Augenblick, in dem es wirklich um Leben oder Tod geht, bestimmen ließe? Und gibt es eine Möglichkeit, dies so zu tun, dass diese Kriterien nicht von vorneherein als einseitig parteipolitisch motiviert erscheinen?

All diese Fragen lassen sich nicht beantworten, solange man nicht geklärt hat, was Demokratie eigentlich sein und leisten soll. Gewiss, wir glauben, wir erkennen sie mehr oder weniger deutlich, wenn wir eine vor uns sehen (gemäß der berühmten, von einem US-Richter stammenden Definition von Pornografie: I know it when I see it). Viele Politiker, die entschlossen sind, die Demokratie zu unterminieren, haben allerdings ein beträchtliches Geschick entwickelt, uns glauben zu machen, da sei etwas, obwohl es längst schon verschwunden ist. Was ist wirklich entscheidend für die Demokratie? Sind es primär Wahlen oder verschiedene Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, oder geht es um etwas schwerer zu Fassendes wie kollektive Einstellungen, zum Beispiel dass die Bürger bereit sind, einander zivilisiert und mit Respekt zu begegnen?

Bei der Beantwortung dieser Fragen wird man nicht weit kommen, wenn man nicht zunächst auf Grundprinzipien zurückgeht – eine Art back to basics. Wobei das Verständnis dieser Prinzipien nicht vom Himmel gefallen, sondern bekanntlich in der Geschichte auch immer umkämpft gewesen ist. Dieses Buch will für dieses back to basics eine Route anbieten. Es ist unvermeidlich, dass wir rückwärts in die Zukunft gehen. Doch ein Gefühl dafür zu haben, woher wir kommen und wie der Weg bisher beschaffen war, kann uns helfen herauszufinden, ob wir von unserem Weg abgekommen sind (was allerdings nicht heißt, dass es nur einen einzigen politisch seligmachenden Weg gäbe).

Es wäre falsch, anzunehmen, jegliches Nachdenken über die Demokratie müsste sich heute als Antwort auf die neuen Autoritären verstehen. Man kann aber auch nicht so tun, als wäre gar nichts passiert. Deshalb wird das erste Kapitel dieses Buchs die Frage aufnehmen, die Hillary Clinton nach der Niederlage gegen Trump in ihren Sofortmemoiren stellte: Was ist geschehen? Und warum geschieht es noch immer, obwohl so viele selbsterklärte Verteidiger der Demokratie Alarm geschlagen haben?

Es gibt zwei bequeme, aber letztlich verfehlte Reaktionen. Die eine sieht die Schuld bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst. Man findet diese Position insbesondere bei Liberalen (im weitesten Sinne), die individuellen Rechten den Vorrang geben, mit dem Kapitalismus mehr oder weniger zufrieden sind und Vielfalt schlechthin als wertvoll empfinden – aber sich auch fast obsessiv darum sorgen, die Demokratie könne sich in eine Tyrannei der Mehrheit verwandeln. Viele dieser Liberalen nehmen den oft zitierten »weltweiten Aufstieg des Rechtspopulismus« zum Anlass, endlich einmal wieder ungeniert in den Klischees aus der Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts zu schwelgen. Für sie ist immer schon klar, dass die Massen alle erdenklichen Katastrophen über sich selbst gebracht haben und einfache Menschen (falsch informiert, und selbst wenn einigermaßen informiert, vollkommen irrational) stets danach lechzten, sich von Demagogen verführen zu lassen. Die offenkundige Lehre daraus lautet, die Macht wieder den beschönigend so genannten »Gatekeepern« zu geben. Und das heißt im Klartext vielfach: den traditionellen Eliten.2 Kritiker dieser Haltung sahen bereits in der Personalauswahl sowie der Amtseinführungszeremonie Joe Bidens etwas leicht Selbstzufriedenes nach dem Motto: »Wir, die Erwachsenen (und Gatekeeper), übernehmen wieder.«

Konkreter lautet das Argument für liberale »Türsteher« an den Institutionen: Lasst uns den Prozess der amerikanischen Vorwahlen umgestalten, um die Entscheidungsmacht derer zu minimieren, die in den USA oft seltsamerweise everyday citizens, »Alltagsbürger«, genannt werden.3 Lasst uns Schluss machen mit Referenden und anderen unverantwortlichen Übungen in direkter Demokratie. Lasst uns einfach anerkennen, dass Politik ein Beruf (und nichts für Amateure) ist.4 Man darf schließlich nicht vergessen, dass zwei Drittel aller US-Amerikaner mindestens ein Jurymitglied der Fernsehshow American Idol namentlich benennen können, aber nur 15 Prozent wissen, wie der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs heißt.5 Laien mögen eine besonders kunstvolle Politikdarstellung in einer TV-Debatte beklatschen, doch während und insbesondere nach der Sendung sollte man sie auf die Zuschauerbänke verbannen. Wer so denkt – und dabei nicht gerade von der guten alten Demophobie befallen ist, also der Angst vor dem gemeinen Volk –, begründet sein Misstrauen gegenüber den Massen meist gerne mit zeitlosen Erkenntnissen aus der Sozialpsychologie: Die Menschen neigten eben zu Tribalismus. Konflikte, Polarisierung, Feindseligkeit zwischen Gruppen – das sei der Normalzustand aller Politik. Und wir sollten psychologische Übungen wie »Achtsamkeit«, so der Journalist Ezra Klein, ersinnen, damit gewöhnliche Menschen sich in allem ein wenig mäßigen.6 Wer an den Massen verzweifelt, verweist zudem gerne auf Umfragen, die angeblich zeigen, dass die Menschen weltweit immer mehr dazu tendierten, »starke Führer« oder gar Herrschaft des Militärs zu unterstützen.

Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, um diesen wohlfeilen Polit-Pessimismus zu kritisieren. Zunächst einmal sind die meisten Umfragen nicht eindeutig, und noch praktisch nie wurde der Untergang oder das Überleben einer Demokratie durch Volksbefragungen korrekt vorhergesagt. Auch beweisen sie keineswegs abschließend, dass die Menschen tief enttäuscht von demokratischen Idealen wären.7 Es hat schon seine Gründe, wenn die Initiatoren von Staatsstreichen – ob in Thailand oder in Ägypten – die Demokratie nicht offen ablehnen. Sie täuschen Demokratie vor wie General Sisi in Ägypten oder versprechen wie in Thailand eine rasche Rückkehr zur Herrschaft des Volkes, sobald die Verhältnisse dies zuließen (wobei sich bequemerweise stets Gründe finden, warum diese Rückkehr gerade nicht möglich sei).8 Es wäre falsch anzunehmen, wir erlebten derzeit eine unaufhaltsame Welle des autoritären Populismus – oder gar einen »Tsunami«, wie es der englische Brexiteer Nigel Farage formulierte, der offenbar meinte, das Bild einer einfachen Welle werde seiner eigenen weltgeschichtlichen Rolle nicht gerecht. Gewiss haben in vielen Ländern Parteien, die man zu Recht als populistisch bezeichnen kann – und ich werde diesen hochgradig umstrittenen Begriff in Kürze präzisieren –, ihre Wahlergebnisse verbessert. Die Vorstellung, dass allenthalben Mehrheiten unausweichlich nach autoritären Führern riefen, verfehlt jedoch die schlichte Tatsache, dass bis heute noch in keinem westlichen Land eine Partei oder ein Politiker rechtspopulistisch-autoritärer Ausprägung ohne die Hilfe etablierter konservativer Eliten an die Macht gelangt ist.9 Und die Wählerinnen und Wähler dieser Eliten haben nach eigenem Bekunden keineswegs die Absicht, die Demokratie abzuschaffen, wenn sie ihre Stimme konservativen Parteien oder solchen der rechten Mitte geben.

Wie schon ein kurzer Blick in die Geschichte zeigt (und natürlich sollte man nicht nur kurz in die Geschichte schauen), gibt es nur wenige – und möglicherweise gar keine – Beispiele dafür, dass demokratische Mehrheiten eindeutig mit der Demokratie Schluss machen wollten. Faschistische Schläger marschierten auf Rom, Mussolini jedoch geruhte per Schlafwagen aus Mailand anzureisen, da liberale Eliten und nicht zuletzt der König beschlossen hatten, der zukünftige Duce solle versuchen, das Chaos des Parlamentarismus zu beseitigen. Zweifellos hatte seine Faschistische Partei hoch motivierte Unterstützer, und dasselbe galt für die Nationalsozialisten in Deutschland. Doch auch dort fasste den entscheidenden Beschluss, Hitler an die Macht zu bringen, was man heute wohl das konservative Establishment nennen würde. Wer meint, Lehren aus der Geschichte ziehen zu müssen, die sich in einem Satz zusammenfassen lassen, der halte fest: Offenbar entscheiden nicht die irrationalen Massen, die Demokratie abzuschaffen, sondern bestimmte Eliten.10

Natürlich scheint diese auf ihre Art etwas simple Feststellung genau jenen in die Hände zu spielen, die den Mächtigen die Schuld an den politischen Turbulenzen unserer Zeit geben. Zweifellos gibt es viel zu kritisieren an der, wie man sagen könnte, »Sezession« der privilegiertesten Kreise von bestimmten politischen Gemeinwesen. Man wird der Komplexität unserer Zeit jedoch nicht gerecht, wenn man – ob auf der Linken oder der Rechten – einfach behauptet, alle Probleme hätten ihre Ursache im schlechten und korrupten Charakter der Wohlhabenden und Mächtigen. Um es noch einmal schlicht zu sagen: Die Mächtigen tun, was sie tun, weil sie die Macht dazu haben. Und die Macht geben ihnen letztlich die Institutionen unserer Demokratien. Diese Institutionen müsste man auf Schwachstellen abklopfen, statt immer nur einzelne Personen an den Pranger zu stellen (selbst wenn das oft durchaus gerechtfertigt ist – und durchaus amüsant sein kann: Man denke an den Milliardär, dem im US-amerikanischen Fernsehen die Tränen kamen beim Gedanken an das Schreckgespenst einer tatsächlich nur geringfügigen Steuererhöhung). Mit anderen Worten, den Fokus auf Personen zu legen führt in die Irre – ganz gleich ob man nun die Vielen hervorhebt, wie im Fall der saloppen liberalen Verachtung für die angeblich irrationalen und protoautoritären Massen, oder die Wenigen bei emotional wohltuenden, aber letztlich wohlfeilen Angriffen auf selbstsüchtige Eliten.

Über Institutionen nachzudenken, heißt nicht, Politik auf Prozesse und Verfahren zu reduzieren. Entscheidend ist die Prüfung der Prinzipien, die die Regeln des demokratischen Spiels und dessen informelle Normen eigentlich erst beseelen und rechtfertigen.11 Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Politikwissenschaft in den vergangenen Jahren lautet, dass nichtkodifizierte Regeln mindestens ebenso bedeutsam sein können wie Gesetze. Sie halten das demokratische Spiel am Laufen (und vor allem erlegen sie den Spielern Beschränkungen auf, die im Regelwerk gar nicht zu finden sind).12 Weder Regeln noch Normen sind indessen aus sich heraus eine gute Sache. Vor allem dann nicht, wenn sie dafür sorgen, dass ein Spiel, das auf ausgesprochenen oder unausgesprochenen Ungerechtigkeiten basiert, immer munter weitergehen kann. Im 20. Jahrhundert hielten sich Kongressabgeordnete aus den Südstaaten der USA zweifellos formvollendet an die Etikette-Regeln (und sogar an das Gebot, in einer Reihe von Fragen Kompromisse zu schließen – insgesamt eine Bonhomie, die als Schmiermittel für pragmatische Politik diente). Doch das von ihnen verteidigte System der Rassendiskriminierung war grundsätzlich unvereinbar mit demokratischen Prinzipien. Der US-amerikanische Rechtswissenschaftler Jedediah Britton-Purdy schrieb einmal: »Normen sind wie die Statuen toter Führer: Man kann unmöglich wissen, ob man für oder gegen sie ist, solange man nicht weiß, für welche Werte sie stehen.«13 Wir müssen über Regeln und Normen hinausgehen und nach den Prinzipien fragen, die ihnen Halt geben – oder wie Politikwissenschaftler in einer längst vergangenen Zeit gesagt hätten: nach deren Geist. Wenn mehr oder weniger autoritäre Führer einen Prozess (oder ein Spiel) blockieren, reicht es nicht aus, die Befolgung der Regeln zu fordern, um den Prozess wieder in Gang zu setzen. Schließlich ist der demokratische Prozess nicht nur eine Art Staffellauf, bei dem sich Eliten der linken und rechten Mitte immer schön geregelt ablösen.14

Aber worum geht es dann? Eine konventionelle Antwort lautet, Demokratie lasse sich nur durch die Berufung auf die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit rechtfertigen. Eine Regel wie »Die Mehrheit entscheidet« ist nicht deshalb gut, weil sie zu den besten Ergebnissen führte oder am effizientesten wäre. Sie ist richtig, weil sie Ausdruck der Achtung vor der Gleichheit der Bürger ist, und deshalb nimmt sie auch eine Verfahrensform an, bei der jede einzelne Stimme gezählt wird (was im alten demokratischen Athen beispielsweise nicht getan wurde – der ungefähre Eindruck einer Mehrheit reichte). Diese Regel steht somit im Gegensatz zur Akklamation durch die Menge, da sie betont, dass es wirklich auf jeden Einzelnen ankommt (und sie unterstellt bei jedem Einzelnen die Fähigkeit zu politischem Urteil).15

Demokratie erschöpft sich bekanntlich auch nicht im allgemeinen und gleichen Wahlrecht. Es gibt noch weitere, für die Demokratie konstitutive Rechte: die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und (nicht zuletzt) die Vereinigungsfreiheit. Vereinigungen verstärken das individuelle Recht, sich politisch zu artikulieren und Ansprüche zu stellen. Aber die politischen Grundfreiheiten untergraben ihrerseits – das ist weniger offensichtlich – die Gleichheit, denn wer über die größeren Mittel oder die eloquenteren Argumente verfügt, hat auch größeren Einfluss auf kollektive Entscheidungen. Demokratie ist nicht einfach nur irenische Gleichheit, sie ist Reibung zwischen Menschen, die ihre Freiheiten nutzen. Doch ohne Vereinigungen – vor allem politische Parteien – gibt es wiederum keine Möglichkeit, Ungleichheit zu korrigieren.

Ob es einem gefällt oder nicht, demokratische Konflikte werden immer noch vornehmlich von vermittelnden, »intermediären« Institutionen strukturiert, vor allem von politischen Parteien und professionellen Medien. Seit dem 19. Jahrhundert galten sie weithin als unabdingbar für das Funktionieren der repräsentativen Demokratie. Es ist ein weiterer Gemeinplatz, dass beide sich heute in einer tiefen Krise befänden – und mit »Krise« ist hier wirklich Krise gemeint, denn viele Medien und Parteien (vor allem Volksparteien) sterben schlicht weg. Um diese konventionellen Krisendiagnosen zu beurteilen, sollte man einen Schritt zurücktreten und fragen, auf welche Weise genau diese Institutionen eine kritische Infrastruktur für die Demokratie bereitstellen (oder zumindest früher einmal bereitstellten): eine Möglichkeit für Bürger, andere zu erreichen und von ihnen erreicht zu werden, in gewissem Sinne vergleichbar mit dem US Postal Service, den Trump zu zerstören versuchte, weil er glaubte, in einer freien Gesellschaft mit der für Briefwahl nötigen Infrastruktur könne er nur verlieren (eine korrekte Einschätzung, wie sich gezeigt hat). Wenn man die hinter solcher Infrastruktur und ganz allgemein den demokratischen Institutionen stehenden Prinzipien erkennt, hat man auch weniger Angst davor, Teile der Infrastruktur bzw. Institutionen zu ersetzen. Die Rekonstruktion der Demokratie nach einer Phase des autoritären Populismus sollte nicht einfach eine vermeintliche Normalität wiederherstellen. »Keine Experimente!« war noch nie ein sonderlich demokratischer Slogan.16

Es wäre allerdings naiver politischer Solutionismus zu glauben, ein einzelnes Produkt der inzwischen globalen Demokratieerneuerungsindustrie – ob nun Internetwahlen, zufällig zusammengestellte Bürgerräte oder was auch immer – könnte mir nichts dir nichts die Dinge in Ordnung bringen. Die Erneuerung der kritischen Infrastruktur der Demokratie ist ein entscheidender Schritt. Doch anders, als die Demophoben glauben mögen, muss eine solche Erneuerung keineswegs auf eine Wiedereinsetzung traditioneller Gatekeeper hinauslaufen. Wie ich im letzten Kapitel zeigen werde, können und sollten Bürgerinnen und Bürger selbst bestimmen, wie die vermittelnden Institutionen – vor allem Parteien und Medien – umgestaltet werden. Auf den ersten Blick eine basisdemokratische Illusion, auf den zweiten, wie ich zu zeigen versuchen werde, ein durchaus praktikables Vorhaben.

Vermittlungsinstanzen müssen einem nicht verhandelbaren Prinzip verpflichtet bleiben: Sie dürfen den Status der Bürger als freie und gleiche Mitglieder des politischen Gemeinwesens nicht untergraben oder gar direkt verneinen. Wenn dieser Status nicht mehr gilt, dann ist das Spiel vorbei – das Spiel, in dem alles Übrige, von materiellen Interessen bis hin zu sexuellen Identitäten, zum Gegenstand von auch ganz harten Konflikten gemacht werden kann, ohne dass dadurch das die Bürger einende Band zerrissen würde. In der politischen Auseinandersetzung darf man anderen Bürgern unfreundlich kommen, ohne dass dies als Missachtung verstanden wird – aber man darf nicht sagen: »Du bist an sich ein Bürger zweiter Klasse.« Oder auch: »Du gehörst hier gar nicht hin« (wie Trump es zum Beispiel tat, als er eine Gruppe progressiver nichtweißer weiblicher Mitglieder des US-Kongresses aufforderte, dorthin »zurückzugehen«, woher sie gekommen seien). Manche Staaten bestrafen oder verbieten sogar Parteien, die versuchen, den demos de facto zu verkleinern, oder die auf andere Weise systematisch gegen Grundrechte verstoßen. Die Idee, Akteure ganz aus dem politischen Spiel zu nehmen, reicht zurück bis in die antike griechische Demokratie; man denke an den Ostrazismus. Es fragt sich allerdings, ob solche Maßnahmen demokratischen Selbstschutzes jemals gerechtfertigt sein können, bergen sie doch die Gefahr, ebenjene Demokratie zu beschädigen, die sie eigentlich retten sollen. Ein Land, in dem das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit stark eingeschränkt wird oder in dem Politiker mit unpopulären, aber nicht per se undemokratischen Meinungen vom demokratischen Spielfeld gestellt werden, all das im Namen des Schutzes der Demokratie – solch ein Land kann vielleicht gar nicht mehr den Anspruch erheben, eine echte Demokratie zu sein. Auch hier ist es wichtig, eine grundsätzliche, das heißt auf Prinzipien beruhende Position zu entwickeln.

Wenn Regeln das demokratische Spiel sowohl ermöglichen als auch einschränken, kann Regelbruch nur etwas Schlechtes sein. Oder vielleicht doch nicht? Demokratische Politik erschöpft sich niemals in der Befolgung von Regeln, und manchmal kann es gar geboten sein, das Spielbrett umzustürzen. Es ist kein Zufall, dass die alten Athener ihr Gemeinwesen gerade wegen seiner dezidierten Innovationsfähigkeit priesen, während die Kritiker Athens stets behaupteten, dort sei man kapriziös.17

Nicht alle Norm- und Regelverletzungen sind gleich demokratiegefährdend. Man kann gegen Regeln verstoßen und dabei dennoch den ihnen zugrunde liegenden Prinzipien treu bleiben. Manchmal beteiligen sich Bürgerinnen und Bürger an Formen von Ungehorsam, die der Demokratie dienen oder sie sogar vertiefen sollen, um so den eigentlichen Sinn des Spiels zu erhalten. In den Augen von Skeptikern ebnet solcher Ungehorsam den Weg zur Anarchie – oder zu autoritärer Herrschaft, da noch keine Bürgerschaft Anarchie lange ertragen hat (und Kritiker der Demokratie warnen bekanntlich seit Platon, dass »zu viel Freiheit« in die Tyrannei führe). Anderseits fragen sich viele von denen, die entsetzt sind über die Eskapaden heutiger Feinde der Demokratie, irgendwann einmal, warum wir denn nicht viel mehr auf die Straße gehen und die Autoritären herausfordern. Gibt es eine Schwelle, jenseits derer demokratischer Ungehorsam legitim wird, statt dass man wie ein schlechter Verlierer einer Wahl aussähe (oder im schlimmsten Fall beim Kampf für die eigenen parteiischen Überzeugungen einen Bürgerkrieg riskierte)?

Dieses Buch ist kein politisches Handbuch. Es beruht auf der vielleicht gewagten Annahme, dass wir immer noch Zeit haben – oder uns die Zeit nehmen sollten –, über Grundprinzipien nachzudenken. Diese Grundprinzipien diktieren keine hochspezifischen Institutionen oder detaillierten politischen Regeln. Demokratie lässt sich nicht auf eine einzige Form reduzieren, und es gibt mehr als eine Möglichkeit, sie zu leben (wie es auch mehr als eine Möglichkeit gibt, sie vorzutäuschen). Wie der große französische politische Philosoph Claude Lefort bemerkte, sind einige dieser Möglichkeiten uns bislang wahrscheinlich noch gar nicht in den Sinn gekommen (was allerdings zugleich bedeutet, dass auch den Gegnern der Demokratie möglicherweise einige Strategien zu deren Unterminierung noch nicht in den Sinn gekommen sind). Eine weitere vielleicht gewagte Annahme lautet, dass die Demokratie immer noch herrscht – und zwar in dem Sinne, dass viele Menschen in aller Welt sie für erstrebenswert halten. Sie sehen in ihr weiterhin ein politisches System, das zwar gewaltige Schwierigkeiten hat, aber immer noch am ehesten geeignet ist, Unterdrückung zu vermeiden und den Menschen die Chance auf ein anständiges Leben in Gemeinschaft zu geben.

1. Vorgetäuschte Demokratie: Jeder hat seine Gründe

»Du siehst, in der Welt gibt es eine schreckliche Sache, nämlich dass jeder seine Gründe hat.«

Octave in Die Spielregel von Jean Renoir

Im letzten Monat […] habe ich mit dem Gefühl gelebt, einen gewaltigen und unendlichen Verlust erlitten zu haben. Anfangs wusste ich nicht, was mich quälte. Schließlich wurde mir klar: Was ich verloren hatte, war ein Land.

Henry David Thoreau

Sie sehen nicht alle gleich aus. Zahlreiche Unterschiede springen ins Auge. Aber stellte man sie so nebeneinander, ergäbe sich doch ein politisches Familienportrait: Orbán, Erdoğan, Kaczyński, Modi, Expräsident Trump ohne jeden Zweifel, Netanyahu vielleicht, der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ganz sicher. Was erklärt den Erfolg dieser politischen Familie, was ist ihr Geschäftsmodell?

Bei Beantwortung dieser Frage droht die Gefahr, ganz heterogene nationale Erfahrungen in einen Topf zu werfen. Die Gründe für den Aufstieg des Rechtspopulismus sind in der Tat keineswegs identisch. Radikale Rechtspopulisten haben allerdings ähnliche Strategien entwickelt, und vielleicht könnte man sogar von einer gemeinsamen autoritär-populistischen Regierungskunst sprechen – daher die Familienähnlichkeiten zwischen zum Teil doch eigentlich sehr anders gearteten politischen Charakteren.

Die Ausbreitung dieser populistischen Kunst hat eine bestimmte, nach dem Kalten Krieg entstandene Illusion zunichtegemacht: nicht dass die Geschichte zu Ende sei (hat das wirklich jemand geglaubt?), sondern dass nur Demokratien aus ihren Fehlern und den Erfahrungen anderer Demokratien lernen könnten. Autoritäre Regime, so lautete die Annahme, könnten sich nicht an veränderte Umstände anpassen und seien unfähig zur Innovation. Sie alle seien dazu verdammt, wie die Sowjetunion 1991 zu enden. Die neue Autoritäre Internationale – deren Mitglieder ständig neue Herrschaftstechniken erproben und verfeinern – macht diesem bequemen liberaldemokratischen Selbstbild den Garaus. Denn die best practices, die besten autoritären Praktiken (oder vielleicht sollte man eher sagen: die schlimmsten?), lassen sich über Grenzen hinweg kopieren.

Vereinfacht gesagt basiert die autoritär-populistische Regierungskunst auf Nationalismus (oft mit rassistischen Untertönen), auf der Aneignung des Staates durch eine Partei (sodass Beamtenposten stets mit treuen Parteigängern besetzt werden) und – weniger offensichtlich – auf der Nutzung der Wirtschaft als Waffe zur Sicherung politischer Macht: eine Mischung aus Kulturkampf, Patronage und dem, was Politikwissenschaftler Massenklientelismus nennen. Wobei der Nationalismus oft mehr eine Art Simulierung von Souveränität ist, eine Inszenierung der Macht des »Volkswillens« in Form von vermeintlich starken Gesten vermeintlich starker Männer. Großspurige Reden gegen die Globalisierung erweisen sich als vollkommen vereinbar mit einer fortgesetzten Deregulierung der grenzüberschreitenden Kapitalströme und anderen Maßnahmen, die dann vor allem Eliten in anderen Ländern zugutekommen.

Diese Besonderheiten entgehen politischen Diagnosen, die den heutigen Rechtspopulismus mit dem Faschismus gleichsetzen oder den Populismus für eine neue, international erfolgreiche Ideologie halten oder annehmen, dass die »einfachen Leute« sich all das mit ihrer angeblichen Sehnsucht nach autoritärer Führung selbst eingebrockt hätten. Historiker suchen nach geschichtlichen Präzedenzfällen für das aktuelle Geschehen, oft in der Absicht, »Lehren aus der Vergangenheit« zu ziehen. Natürlich können geschichtliche Vergleiche wertvoll sein, und es ist keineswegs von vornherein falsch, nach Parallelen zwischen der Gegenwart und den politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts zu suchen. Denn ohne systematische, aber für partikulare Kontexte sensible Vergleiche könnten wir auch die Unterschiede gar nicht erkennen. Dennoch führen Analogien allzu oft zu Kurzschlüssen im politischen Urteil – wir sehen immer nur die Ähnlichkeiten oder erliegen einer durch unsere eigenen Präferenzen verzerrten Wahrnehmung, das heißt, wir suchen nach Beweisen, die unsere ohnehin schon bevorzugte politische Strategie rechtfertigen. James Bryce – heute fast vergessen, doch um die Wende zum 20. Jahrhundert ein äußerst einflussreicher Diagnostiker der modernen Erfahrungen von Demokratie – schrieb 1920: »Der wichtigste praktische Nutzen der Geschichte liegt darin, uns von plausiblen historischen Analogien zu befreien.« Diese Mahnung zur Vorsicht gilt eigentlich immer. Genauer auf unsere Zeit abgestellt ist Tony Judts Beobachtung, wir seien inzwischen äußerst geschickt darin, die Lehren der Geschichte zu lehren, aber wahrscheinlich sehr schlecht darin, die Geschichte an sich zu lehren.

Tatsache ist, dass die heutigen Gefahren für die Demokratie mit vielen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts kaum noch etwas gemein haben. Viele von denen, die nach dem 8. November 2016 eilends ein Exemplar von 1984 oder Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft kauften, dürften ihre Lektüre vielleicht schon nach wenigen Seiten aufgegeben haben. Insbesondere der Faschismus – im Unterschied zum Autoritarismus oder Rassismus im Allgemeinen – erlebt in unserer Zeit keine Wiederauferstehung. Wir sehen nicht die massenhafte Mobilisierung und Militarisierung ganzer Gesellschaften.1 Und auch wenn Hass auf verwundbare Minderheiten geschürt wird, gibt es doch keinen systematischen Kult der Gewalt, der den Kampf auf Leben oder Tod als Apotheose des menschlichen Daseins glorifizierte. Dasselbe gilt für die durchgängige Umgestaltung ganzer Staaten auf rassistischer Grundlage – womit allerdings nicht bestritten werden soll, dass rassistische (oder religiös bedingte) Feindseligkeit in Ungarn, Brasilien und den USA unter Trump von den höchsten Repräsentanten des Staates legitimiert wurde und wird.

Alle halten es für wichtig, aus der Geschichte zu lernen, aber man unterstellt stillschweigend, dass immer nur gute Menschen etwas lernen. Einer der Gründe, weshalb wir nicht die Wiederkehr einer bestimmten antidemokratischen Vergangenheit erleben, liegt in der Tatsache, dass auch die heutigen Antidemokraten Lehren aus der Geschichte gezogen haben. Sie wissen sehr wohl, dass massenhafte und vor aller Augen begangene Menschenrechtsverletzungen besser nicht zum autoritären Repertoire unserer Zeit gehören sollten. Denn wer allzu deutlich Erinnerungen an Diktaturen des 20. Jahrhunderts weckt, macht sich verwundbar. Großangelegte Repression, wie Erdoğan sie seit 2016 einsetzt, muss als Zeichen der Schwäche statt der Stärke gedeutet werden; dass Trump am Ende wirklich seine Bewegung aus Rechtsextremen, Verschwörungstheoretikern, aber auch ganz normalen Republikanern auf die Straße gen Kapitol schickte, war ebenfalls eher der Verzweiflung geschuldet als einem quasi-faschistischen Plan zur Machtübernahme. Gerade weil Massengewalt ein nationales wie ein internationales Publikum an historische Ereignisse erinnern könnte, sehen wir (relativ) wenig davon. Wenn vermeintlich klipp und klare Lektionen aus der Geschichte aber nicht viel weiterhelfen, wie dann die neuen autoritären Muster begrifflich und auch empirisch fassen?

Was ist überhaupt rechter (oder linker) Populismus?

Der Ausdruck »Populismus« ist bislang gebraucht worden, als wäre seine Bedeutung völlig klar. Das ist bekanntlich nicht der Fall. Es ist irreführend, Populismus mit »Kritik an Eliten« oder mit »Anti-Establishment-Einstellungen« gleichzusetzen. Diese Gleichsetzung ist zwar gängige Meinung, basiert jedoch auf einem eigentlich recht merkwürdigen Gedanken. Schließlich würde einem jede gewissenhafte Sozialkundelehrerin oder jeder Profi in der politischen Bildung erklären, auf die Mächtigen ein Auge zu halten sei gerade ein Zeichen guter demokratischer Gesinnung – während man uns heutzutage immer wieder sagt, Kritik an Eliten sei an sich populistisch (und laut vielen Beobachtern folglich eine Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat). Nun trifft es zu, dass Populisten die Regierung (und in der Regel auch alle übrigen Parteien) kritisieren, solange sie in der Opposition sind. Vor allem aber tun sie noch etwas anderes, und das ist entscheidend: In der einen oder anderen Weise erheben sie den Anspruch, sie und nur sie allein repräsentierten das, was Populisten häufig als das »wahre Volk« oder die »schweigende Mehrheit« bezeichnen.

Auf den ersten Blick mag das nicht sonderlich gefährlich klingen. Es ist nicht unmittelbar identisch mit Rassismus oder beispielsweise einem fanatischen Hass auf die Europäische Union oder auch mit der Behauptung, bestimmte Richter und die Medien seien »Volksfeinde«. Dennoch hat dieser vor allem moralische Alleinvertretungsanspruch zwei für die Demokratie schädliche Auswirkungen. Wenn Populisten behaupten, nur sie sprächen für das Volk, erklären sie immer gleich, alle Mitwettbewerber um die Macht seien grundsätzlich illegitim. Das ist kein bloßer Streit um politische Inhalte oder Werte – solche Konflikte sind schließlich in einem demokratischen Gemeinwesen vollkommen normal und im Idealfall sogar produktiv. Populisten behaupten vielmehr, ihre Rivalen wären korrupt und dienten aufgrund ihres schlechten Charakters nie den Interessen des Volkes. Was Donald J. Trump im Wahlkampf 2016 über seine Rivalin sagte (und 2020 über seinen Rivalen), war extrem, aber nicht außergewöhnlich: Alle Populisten reden auf die ein oder andere Weise so.

Weniger offensichtlich, aber für demokratische Politik gefährlicher ist die Behauptung der Populisten, wer mit ihrer letztlich symbolischen Konstruktion des »Volkes« nicht übereinstimme (und die Populisten folglich auch politisch nicht unterstütze), gehöre eigentlich gar nicht wirklich zum Volk. Schließlich impliziert die Rede vom »wahren« oder »echten« Volk, dass manche nicht ganz »echt« seien – Menschen, die nur vorgeben, dazuzugehören, und das Gemeinwesen in irgendeiner Weise untergraben könnten oder bestenfalls Bürger zweiter Klasse wären.2 Man denke einmal mehr an Trump, der seine Kritiker gerne als »unamerikanisch« brandmarkte, oder an Jarosław Kaczyńskis Verdammung jener Polen, denen der Verrat in den Genen stecke, oder auch an die Implikationen der Behauptung von Vertretern der Partei des Indischen Volkes (BJP), wonach »die Spaltung nur in den Köpfen mancher Politiker« existiere, Indien als Gesellschaft jedoch »eins und harmonisch« sei.

Populisten behaupten denn auch stets, das Volk zu einen – in Wirklichkeit besteht ihr politisches Geschäftsmodell jedoch darin, die Bürger so weit wie möglich zu spalten. Und die Botschaft, dass nur einige wahrhaft zum Volk gehörten, unterminiert systematisch den Status anderer Bürger als freie und gleiche Mitglieder des Gemeinwesens. Offensichtliche Beispiele sind hier Minderheiten (deren Stellung innerhalb der Gesellschaft aus dem einen oder anderen Grund bereits verwundbar sein mag) und erst vor Kurzem eingewanderte Menschen, die im Verdacht stehen, dem Land gegenüber nicht wirklich loyal zu sein. Man denke an Modis Vorhaben, ein Register »echter« Staatsbürger anzulegen; gleichzeitig wird ein neues Gesetz formuliert, das bestimmten religiösen Gruppen Schutz vor Verfolgung in ihren Heimatländern gewährt – aber ostentativ nicht Muslimen. Nach außen hin soll es durch das citizenship register möglich sein, illegale Einwanderer aufzuspüren (die der einstige Vorsitzende der BJP Amit Shah als »Termiten auf dem Boden Bengalens« bezeichnete). Hindu-Nationalisten verstehen jedoch sehr wohl, dass es bei den beiden Gesetzesinitiativen um eine Bestätigung des »echten« Volks, das heißt der Hindus, geht und dass ein klares Signal gesendet wird, Muslime gehörten gar nicht dazu – oder seien gar vogelfrei.

Wo Populisten an die Macht gelangen, kann diese auf Ausschluss abzielende Haltung in der Tat dazu führen, dass manche Bürger den Anspruch auf Gleichheit vor dem Gesetz (oder sogar den Schutz durch das Recht schlechthin) verlieren. Sie werden dann deutlich anders behandelt, vielleicht nicht immer von Richtern, wohl aber bei ganz gewöhnlichen Kontakten mit Verwaltungsbeamten, die sehr genau verstanden haben, was an der Spitze des Staates von ihnen erwartet wird.3 Ganz zu schweigen vom Schüren von Hass auf Straßen und Plätzen. Schon vor dem Sturm auf das Kapitol 2021 gab es deutliche Hinweise darauf, dass Trumps Wahlkampfveranstaltungen mit einem lokalen Anstieg politisch motivierter Übergriffe verbunden waren. US-Amerikaner asiatischer Herkunft wurden während der Pandemie häufiger attackiert. Trumpistische Bürgerwehren fühlten sich offensichtlich ermuntert, als die Republikanische Partei in ihrer Wahlwerbung ein Ehepaar aus einem Suburb präsentierte, das seine Waffen auf Teilnehmer einer Black-Lives-Matter-Demonstration richtete. Und nicht zu vergessen, auch antisemitische »Vorfälle« erreichten 2019 in den USA ein Allzeithoch (für 2020 liegen noch keine Zahlen vor).4 Der von der Philosophin Kate Manne geprägte Ausdruck »nach unten durchsickernde Aggressivität« (trickle-down aggression) bringt dieses Phänomen präzise auf den Punkt.5

Die Radikalisierung der Rechten im Namen des Volkes ist allerdings nicht per se mit Nationalismus identisch. Der Nationalismus behauptet, jede über eine gemeinsame Kultur definierte Nation habe ein Anrecht auf einen eigenen Staat, gegenüber den Mitgliedern der Nation bestünden größere moralische und politische Verpflichtungen als gegenüber Ausländern und der Imperativ der Erhaltung der Nation besitze als solcher bereits moralisches Gewicht.6 Natürlich müssen alle Populisten den Begriff des Volkes mit einem gewissen Inhalt füllen, und es ist kein Zufall, dass Rechtspopulisten sich so oft für eine ethnische Definition der Nation (oder sogar für Nativismus) entscheiden. Im Prinzip kann man jedoch auch ein Populist sein, für den das Volk sich hauptsächlich über ideologische Aspekte definiert – man denke etwa an Hugo Chávez' Idee eines bolivianischen Sozialismus für das 21. Jahrhundert. Entscheidend ist in diesem Fall, dass all jene, die nicht mit dem angeblich einzigen authentischen Repräsentanten des Volkes übereinstimmen, für illegitim erklärt (und im Zweifelsfalle verfolgt) werden.

Regierungstechniken

Autoritär-populistische Regime versuchen also permanent, ihre Gesellschaften zu spalten, und halten, konkreter gesagt, das Ideal des »wahren Türken«, des »wahren Inders«, des »wahren Amerikaners« und so weiter hoch. Diese Bemühungen um eine Festigung kultureller Vorherrschaft gehen indessen mit etwas ganz Profanem einher, das man kaum anders als einen Hang zu kapitalistischer Vetternwirtschaft nennen kann. Tatsächlich sind viele autoritäre Regime zugleich auch Kleptokratien (ein Ausdruck, den der polnisch-britische Soziologe Stanislav Andreski in den späten sechziger Jahren prägte). Dafür gibt es erst einmal eine einfache Erklärung: Das Fehlen gesetzlicher oder politischer Beschränkungen erleichtert die Selbstbedienung, die ihrerseits die Notwendigkeit verschärft, das Rechtswesen und das politische System fest im Griff zu haben, um eine zukünftige Bestrafung zu verhindern. Hier ist jedoch auch eine politische Logik im Spiel. Wer andere in kriminelle Machenschaften verwickelt, erzwingt zugleich deren Treue gegenüber dem Regime; Massenklientelismus – die Belohnung von Unterstützern durch Patronage – festigt die Loyalität von Teilen der Bevölkerung; und indem man Bürgerinnen und Bürger, die sich den autoritären Populisten nicht anschließen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes oder bestimmter Vergünstigungen bestraft, löst man das Problem, wie man Kontrolle über eine Gesellschaft ausüben kann, ohne auf allzu offensichtliche direkte politische Repression zurückgreifen zu müssen.

Diese über die traditionelle Kleptokratie hinausgehende Dynamik hat der ungarische Soziologe Bálint Magyar im Auge, wenn er vom Aufstieg eines »Mafiastaates« in seinem Herkunftsland spricht.7 In einem Mafiastaat geht es nicht um große Umschläge mit Geld, die unter dem Tisch den Besitzer wechseln. Vielmehr werden nach außen hin legale Mittel genutzt – insbesondere staatliche Ausschreibungen, auf die sich seltsamerweise nur ein einziger Interessent meldet oder bei denen neben dem regimetreuen Unternehmer nur ein Scheininteressent auftritt. Ein Mafiastaat wird von »politischen Familien«, wie Magyar dies nennt, kontrolliert und zu deren Vorteil geführt. (Dazu kann auch die reale Familie des Machthabers gehören, wie die prominenten Beispiele der Kinder von Trump, Orbán, Bolsonaro und Erdoğan zeigen, wobei besonders üble Rollen oft den Schwiegersöhnen vorbehalten bleiben.) Absolute Loyalität im Austausch gegen materielle Belohnungen und, ebenso wichtig, Schutz für eine unbegrenzte Zukunft. »Der Hauptvorteil der Herrschaft über einen bürokratischen Staat«, bemerkt ein ungarischer Beobachter, »ist nicht die Macht, Unschuldige zu verfolgen, sondern die Macht, die Schuldigen zu beschützen.«8

Auf diesem Gebiet kann Ideologie auch als zuverlässiger Indikator für politische und familiäre Unterwerfung dienen. Zudem wird die Toleranz für Provokationen und eklatante Verletzungen von Normen seitens des Anführers zum Lackmustest für all jene, die ansonsten in den Verdacht geraten könnten, immer noch an demokratische Standards zu glauben. (Und Unwissen vorschützen ist de facto Toleranz: All die republikanischen Senatoren, die mit verkrampftem Gesicht behaupteten, Trumps schlimmste Tweets gar nicht gesehen zu haben, bestätigten nur die Macht, welche der Präsident über sie hatte.) Mehr noch, da Verstöße gegen die Normen die Mitglieder der politischen Familie kompromittieren, müssen sie um ihres wechselseitigen Schutzes willen zusammenhalten, was wiederum Verlässlichkeit und Vertrauen zu sichern hilft – ein Definitionsmerkmal der Mafia in ihrer ursprünglichen Form.

Die neuen autoritär-populistischen Staaten sind nicht faschistisch im bekannten historischen Sinne; in einem wichtigen Aspekt verkehren sie das Muster der nationalsozialistischen Herrschaft vielleicht sogar in sein Gegenteil. Wie der Politikwissenschaftler (und deutsche Exilant) Ernst Fraenkel nachwies, war die Politik der Nazis nicht durch vollkommene Gesetzlosigkeit und totales Chaos gekennzeichnet, wie manch herkömmliche Darstellung von Tyrannei oder Totalitarismus dies suggerierte. Es gab auch Lebensbereiche, die in normaler und vorhersehbarer Weise funktionierten. Ehen wurden geschlossen und geschieden, Geschäftsverträge unterzeichnet und erfüllt. Neben diesen Bereichen relativer Normalität stand jedoch stets die Bedrohung durch den »Maßnahmenstaat«, der auf vollkommen unvorhersehbare und willkürliche Weise agieren konnte. Fraenkel prägte für diese Aufspaltung zwischen gewöhnlichem, regelbasiertem Leben und unvorhersehbarer Repression den Ausdruck »Doppelstaat«.9

Was wäre, wenn wir es heute wieder mit einem Doppelstaat zu tun hätten – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied? Heute funktioniert der politische Bereich abgesehen von einigen legal erscheinenden Manipulationen weiterhin relativ normal, während die Menschen in der Wirtschaft der willkürlichen Ausübung von Macht ausgesetzt sind. Oder vielleicht doch nicht ganz so willkürlich, denn falls es zutrifft, dass Loyalität gegenüber der politischen Familie eine entscheidende Voraussetzung für ökonomischen Erfolg darstellt, ist absehbar, wie mögliche Bestrafungen aussehen können. Statt Schläger loszuschicken, die Geld eintreiben, weist die Regierung die Steuerbehörden an, eine noch genauere Prüfung durchzuführen. Und siehe da, irgendetwas findet sich immer. So macht man den mächtigen Geschäftsleuten ein Angebot, das sie nicht ablehnen können, und, siehe da, sie wollten doch schon immer ihr Unternehmen verkaufen. Dies geschah regelmäßig ungarischen Oligarchen, denen der Verdacht anhaftete, der oppositionellen Sozialistischen Partei nahezustehen. Wie die Soziologin Kim Lane Scheppele gezeigt hat, sind diese Muster für Außenstehende oft nicht leicht zu erkennen, denn letztlich politisch motivierte Entscheidungen lassen sich stets so darstellen, als hätten ökonomische und finanzielle Notwendigkeiten sie diktiert (wie Trump ja auch seinen dreisten Angriff auf den US Postal Service mit Effizienzerwägungen begründete, obwohl das eindeutig politische Ziel dahintersteckte, bei den Präsidentschaftswahlen 2020 die Briefwahl zu erschweren).10

Nicht alle rechtspopulistischen Regierungen errichten einen voll ausgebildeten Mafiastaat, zumal der sich in den international eingebundenen Teilen der Wirtschaft nicht so leicht realisieren lässt. Es gilt als ausgemacht, dass Rechtspopulisten Feinde des Neoliberalismus seien, doch eine Gestalt wie Orbán hat offensichtlich seinen Frieden mit internationalen Investoren gemacht. Er bietet der deutschen Autoindustrie mitten in Europa Bedingungen, die nach Ansicht eines ungarischen Beobachters »chinesischen Verhältnissen« entsprechen: meist willfährige Gewerkschaften, wenn es denn überhaupt Gewerkschaften gibt, und eine rasche Unterdrückung von allem, was wie ein Protest von Umweltschützern aussieht, zum Beispiel gegen das große Audi-Werk in Győr – wie ein amerikanischer Politikwissenschaftler es ausdrückte, ist das System gleichermaßen eine »Audikratie« wie eine Autokratie.11 »Wir sind pragmatisch«, erklärte Mateusz Morawiecki, der Kopf der rechtspopulistischen polnischen Regierung. »Wir haben ein Problem mit einem Teil der europäischen politischen Elite und mit Journalisten, nicht aber mit den normalen Menschen. So sagen 97 Prozent der ausländischen Investoren, dass sie gerne wiederkommen werden.«

Wenn Populisten genügend Macht haben, versuchen sie, den Staat selbst zu kolonisieren. Als Orbán und seine Fidesz-Partei 2010 an die Regierung kamen, gehörte es zu ihren ersten Maßnahmen, die für den öffentlichen Dienst geltenden Bestimmungen so zu ändern, dass es einfacher wurde, Anhänger auf eigentlich als neutral geltende Stellungen innerhalb der Bürokratie zu hieven. Sie rechtfertigten dieses Vorgehen mit der Behauptung, der Staatsdienst werde von Liberalen und Postkommunisten kontrolliert und müsse gesäubert werden. Wie es ihrem Selbstbild als einzig wahre Repräsentanten des Volkes entspricht, können Populisten auch behaupten, der Staat sei ja schließlich für das Volk da, und wenn sie von der Verwaltung Besitz ergriffen, eigne das Volk sich lediglich an, was ihm rechtens zustehe. Trump brauchte länger, um diese Logik zu durchschauen, aber am Ende entließ er reihenweise Generalinspektoren, deren Aufgabe es genau gewesen war, Betrug und Günstlingswirtschaft innerhalb der Regierung in Washington zu verhindern.

Fidesz in Ungarn und die Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Polen machten sich auch rasch daran, die Gerichte unter ihre Kontrolle zu bringen und Druck auf die staatlichen Medien auszuüben. Man gab deutlich zu verstehen, dass Journalisten nicht in einer Weise berichten sollten, die gegen die Interessen der Nation verstoße, wobei man die Interessen der Nation kurzerhand mit denen der herrschenden Partei gleichsetzte. Wie Napoleon III. konterten sie jede Kritik durch Juristen oder Journalisten mit der Frage: »Wer hat euch denn gewählt?« Der indische Finanzminister erklärte: »Die Demokratie darf keine Tyrannei der Nichtgewählten sein.« Und der polnische Justizminister, der unablässig Breitseiten gegen eine unabhängige Justiz abfeuerte, hielt die Bemerkung für angebracht, dass Polen eine Demokratie und keine »Juristokratie« sei.

Trump war nicht der Erste, der die unabhängigen Medien zu »Volksfeinden« erklärte. Freilich darf der Zugriff autoritärer Populisten auf die Medien nicht ganz lückenlos sein – eine allzu offensichtliche Gleichschaltung, eine vollständige Homogenisierung der politischen Inhalte könnte die Bürger wie auch das Ausland allzu sehr an paradigmatische Diktaturen des 20. Jahrhunderts erinnern. So gibt es in Ungarn weiterhin unabhängige Websites und einen großen, in deutschem Besitz befindlichen privaten Fernsehsender, doch fast alle regionalen Tageszeitungen des Landes gehören inzwischen regierungsnahen Oligarchen. Viele von ihnen waren Ende 2018 so lieb, ihre Anteile in eine neugegründete Stiftung einzubringen, die es sich zur Aufgabe machte, »Aktivitäten zu unterstützen, die der Förderung von Werten dienen und die nationale ungarische Identität im Bereich der Printmedien, des Radios und Fernsehens und der Online-Medien-Plattformen stärken, die als Träger der ungarischen Massenkommunikation fungieren«. Nach Angaben des Sozialwissenschaftlers Gábor Polyák kontrolliert die Stiftung – die am Ende 500 Medieneinrichtungen umfasste und ihren offiziellen Sitz am Urlaubsort eines wichtigen Orbán-Verbündeten hat – etwa 16 Prozent des Gesamtumsatzes auf dem ungarischen Medienmarkt. Auf der Grundlage einer Sonderklausel im Wettbewerbsgesetz erklärte die Regierung, die Fusion sein »von strategischer nationaler Bedeutung«, und verhinderte so jede Intervention seitens der Kartellbehörden.

In einigen Ländern wurden kritische oder auch nur potenziell kritische Medien sogar vollständig geschlossen. Im Zuge der Corona-Pandemie haben manche Regierungen sich neue Vollmachten geben lassen, um der Verbreitung von Fehlinformationen oder regelrechten Falschmeldungen ein Ende zu setzen. Und von den neuen Autoritären – das kann nicht wirklich überraschen – wird jegliche Kritik an den Maßnahmen der Regierung oft mit der »Verbreitung falscher Nachrichten« und »Panikmache« gleichgesetzt. In Ungarn nahm die Polizei mehrere Bürger fest, die kritische Kommentare zur Pandemiepolitik der Regierung gepostet hatten. Sie beschlagnahmte Telefone und Computer – und sorgte dafür, dass Videos ihrer repressiven Aktion auf Facebook platziert wurden.

Wo solche offenen Drohungen allzu riskant erscheinen, versucht oft die Regierung selbst, möglichst viele Fehlinformationen zu verbreiten. Zu Trumps Repertoire gehörte nicht nur die Einschüchterung einzelner Journalisten (und vor allem Journalistinnen), sondern auch die Strategie, »den ganzen Raum mit Scheiße zu fluten«, wie sein früherer – inzwischen des Betrugs angeklagter, dann von Trump in letzter Sekunde begnadigter – Chefstratege Stephen Bannon es so schön plastisch ausdrückte. Berufsjournalisten empfinden es mittlerweile fast als unmöglich, mit solch einer von ganz oben ausgehenden systematischen »Stiftung von Verwirrung« (so der Medienkritiker Jay Rosen) umzugehen. Sie wissen, dass Behauptungen falsch sind, doch da ein Präsident sie aufstellt, müssen sie darüber berichten (oder glauben zumindest, es tun zu müssen). Als nicht weniger schwierig empfinden sie den Umgang mit einer Figur wie Bannon, der die professionellen Medien als »die Opposition« bezeichnete und sie dadurch zwang, ihre Unparteilichkeit durch immer verdrehtere Darbietungen von »Ausgewogenheit« und »Objektivität« zu beweisen (etwa indem sie nach Experten suchten, die nicht rundheraus den Gedanken von der Hand wiesen, dass die Injektion von Desinfektionsmitteln gegen das Corona-Virus helfen könnte). Andere Journalisten verkaufen sich unermüdlich als Verkünder der Wahrheit und Verteidiger der Demokratie – obwohl sie sich damit zur Presseabteilung der »Resistance« machen und genau das zu bestätigen schienen, was Trump, Bannon und ihresgleichen immer schon über die Medien gesagt hatten. (Darauf wird im letzten Kapitel zurückzukommen sein. Es gibt Möglichkeiten, die Grundlagen der Demokratie gegen Rechtspopulisten zu stärken und zugleich an einer glaubwürdigen Verpflichtung auf Objektivität – wenn auch nicht auf bedingungslose Neutralität – festzuhalten.)

Proteste aus der Zivilgesellschaft stellen für Populisten ein besonderes Problem dar. Sie unterminieren potenziell ihren Anspruch, die alleinigen Repräsentanten des Volkes zu sein. Ihre Lösung ist eine Strategie, die erstmals von Wladimir Putin perfektioniert wurde (in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für heutige Rechtspopulisten und ein großer Erfindungsgeist und Tüftler, wenn es um den kleptokratischen Werkzeugkasten geht). Sie versuchen zu »beweisen«, dass die Zivilgesellschaft gar nicht die Zivilgesellschaft sei und die scheinbar vom Volk ausgehende Opposition auf den Straßen nichts mit dem wirklichen Volk zu tun habe. Auf einer Ebene ist das vollkommen vereinbar mit der Logik des Populismus. Wenn man den Anspruch erhebt, der einzige wahre Repräsentant des Volkes zu sein, ist es per definitionem ausgeschlossen, dass dieses Volk auf die Straße geht, um gegen seine einzig wahren Repräsentanten zu protestieren. Es muss sich folglich um eine Art »falsches« Volk handeln.

Und was macht dieses Volk zu einem falschen? Die Antwort liegt auf der Hand. Rechtspopulistische Regime bezeichnen NGOs und gewöhnliche Demonstranten unermüdlich als Werkzeuge ausländischer Mächte oder erlassen sogar Gesetze, die sie zu »ausländischen Agenten« erklären. So bezeichnete Trump die Millionen Menschen, die gegen sein Einreiseverbot für Muslime auf die Straße gingen, als »bezahlte Aktivisten« und verwendete diesen Ausdruck später auch für die Kritiker seiner Entscheidung, den erzkonservativen, im Verdacht sexueller Delikte stehenden Brett Kavanaugh für den Obersten Gerichtshof zu nominieren (obendrein bezeichnete er sie auch noch als »böse«).

Populistische Regierungen können stets auf die üblichen Verdächtigen (die CIA oder George Soros) verweisen, doch für wirklich kreative Geister gibt es hier keine Grenzen. So behauptete ein Erdoğan-Berater, die Demonstrationen im Gezi-Park seien das Werk der Lufthansa gewesen, die eine verschärfte Konkurrenz seitens türkischer Fluggesellschaften befürchtet habe, wenn der neue Istanbuler Flughafen eröffnet würde (heute nach manchen Maßzahlen der größte Flughafen der Welt oder jedenfalls groß genug, um die Deutschen zu veranlassen, falsche Türken zu rekrutieren und gegen Erdoğan aufmarschieren zu lassen).

Andererseits kann es auch vorkommen, dass solche Proteste den Populisten gerade recht kommen, gießen sie doch Öl ins Feuer der für sie so nützlichen Kulturkämpfe. Deshalb bezeichnete Bannon die »Resistance« im ersten Jahr der Trump-Administration als »unseren Freund« (nach derselben Logik waren die oppositionsfreundlichen »fake media« ebenfalls eigentlich die wahren Freunde der Trumpisten). Die Lehre lautet hier natürlich nicht, dass die Bürger nicht auf die Straße gehen und protestieren sollten, sondern dass einem klar sein muss, wie schnell und geschickt Populisten Dissens zu ihrem eigenen Vorteil zu wenden vermögen, um eine letztlich auf Ausschluss bedachte Identitätspolitik zu rechtfertigen.