12,99 €

Mehr erfahren.

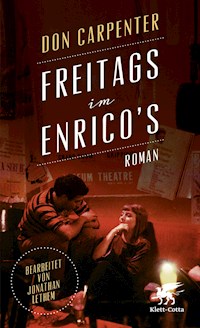

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In den wilden Tagen der Beat Generation trifft sich die Bohème von San Francisco jeden Freitag im Enrico's, um nächtelang zu trinken und zu diskutieren. Die jungen Schriftsteller sind voller Tatendrang und Lust, das Leben in all seinen Facetten zu ergründen. Der Roman fängt nostalgisch eine Epoche ein, in der alles möglich schien und die Welt sich dennoch weiterdrehte. Während ganz Kalifornien dem Sommer der Liebe entgegenfiebert, ringen vier aufstrebende Literaten um ihren ganz persönlichen Erfolg: Die 19-jährige Jaime ist die Tochter eines Journalisten und hat das Schreiben im Blut. Ganz im Gegensatz zu ihrem Verlobten Charlie, einem Veteran aus Korea, der verbissen an seinem großen Kriegsepos arbeitet. Die beiden sind befreundet mit dem Müßiggänger Dick, der sich auf dem Erfolg einer einzigen Kurzgeschichte ausruht, die der Playboy veröffentlicht hat. Eines Nachts gesellt sich der Einbrecher und Juwelendieb Stan zu ihnen, der ein außergewöhnliches Talent für das Verfassen von Groschenromanen offenbart. Gemeinsam lachen und streiten sie, ohne zu merken, dass um sie herum eine Dekade zu Ende geht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 591

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Don Carpenter

FreitagsimEnrico’s

Roman

Aus dem Amerikanischen vonBernhard Robben

Beendet und mit einem Nachwort von Jonathan Lethem

Klett-Cotta

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Fridays at Enrico’s« im Verlag Counterpoint, Berkeley 2014

© 2014 by The Estate of Don Carpenter

Für die deutsche Ausgabe

© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Cover: Anzinger und Rasp, München

Unter Verwendung einer Abbildung von © Burt Glinn / Magnum Photos / agentur focus

Datenkonvertierung: Tropen Studios, Leipzig

Printausgabe: ISBN 978-3-608-96079-2

E-Book: ISBN 978-3-608-10086-0

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Inhalt

Teil EinsJaime und Charlie

Teil ZweiDie Portland-Gruppe

Teil DreiDie Golden Gate

Teil vierC-Block

Teil FünfFreiheit

Teil sechsDas literarische Leben

Carpenter vollenden: Ein Nachwort

Jonathan Lethem

Teil Eins

Jaime und Charlie

1

Am Abend vor ihrer Abschlussprüfung heirateten Jaime und Charlie in einer Holzkapelle in South Lake Tahoe. Am nächsten Morgen, auf der Rückfahrt nach San Francisco, entschied ein verkaterter, an einer Flasche Miller’s nuckelnder Charlie, dass das College ein Schwindel sei, und auch wenn ihm für den Master nur eine einzige Seminararbeit fehlte, eine leichte noch dazu, wollte er verdammt sein, wenn er diese bescheuerte Prüfung ablegte. Charlie saß nicht am Steuer. Dafür fehlte ihm die Kraft. Jaime fuhr, konnte aber, da sie nur einszweiundfünfzig war, kaum über den Lenker sehen, obwohl sie sehr aufrecht dasaß; ihre blutunterlaufenen Augen blieben hinter dunklen Gläsern verborgen, der heiße Wind blies ihr ins blonde, fast weiße Haar. Sie war neunzehn Jahre alt.

»Ich werde diese gottverdammte Prüfung nicht machen«, sagte er. Er hatte das College durchschaut und begriff selbst mit dickem Kopf, dass er die letzten Jahre besser daran getan hätte, einfach nur zu lesen. Dies erklärte er seiner frischgebackenen Braut, während sie durch das flache heiße Sacramento Valley fuhren.

»Ich könnte auch einfach in den Gegenverkehr lenken«, sagte sie, sobald er verstummte.

Charlie durchwühlte das Handschuhfach auf der Suche nach etwas, das den Schmerz linderte. Bier genügte nicht. Er fand ein Alka-Seltzer in zerknitterter Packung. Das würde helfen, wenn er jetzt noch herausbekäme, wie er die Tabletten zu sich nehmen konnte. Er dachte daran, sie zu zerbröseln und die Krümel in die Bierflasche zu schütten. Er dachte daran, sich eine Tablette auf die Zunge zu legen und sie mit einem großen Schluck runterzuspülen. Er dachte an James Joyces Kurzgeschichte »Grace« und lächelte.

»Meinst du das ernst?«, fragte Jaime.

»Was?«, fragte er zurück.

Sie liebte Charlie, auch wenn er in vielerlei Hinsicht wie ein Baby war. Er besaß das netteste Lächeln, das sie je gesehen hatte, breit, sympathisch, unbeschwert, das Lächeln eines Mannes, der vom Leben so manches gesehen hatte und dem gefiel, was er sah. Am Fachbereich gehörte Charlie zu den Koreaveteranen und schrieb an einem umfangreichen Roman über seine Kriegserlebnisse. Er war Autodidakt, doch so brillant, dass alle glaubten, wenn einer von ihnen mal berühmt werden würde, dann Charlie. Was für Jaime aber keine weitere Bedeutung besaß. Sie wusste, sie war die bessere Schriftstellerin, nur fehlte es ihr an Lebenserfahrung. Kennengelernt hatten sie sich eher zufällig. Charlie saß hinter ihr in Walter Van Tilburg Clarks Literaturseminar. Das war an Jaimes erstem Tag an der San Francisco State gewesen, und sie war nervös. Walter Clark, ein Bär von einem Mann, der statt Anzug und Schlips einen ausgebleichten alten Pullover trug, erklärte den knapp dreißig Studenten, welche Bücher sie lesen sollten. Jaime versuchte mitzuschreiben, roch aber eine Alkoholfahne, die jemand von hinten herüberblies, und aus irgendeinem Grund störte sie das. Mit wütendem Blick wandte sie sich zu Charlie um.

»Würdest du bitte nicht so laut seufzen!«, hörte sie sich zu dem lächelnden, etwa dreißigjährigen Mann sagen.

»Tschuldigung«, erwiderte der mit aufregend tiefer Stimme. Unwillkürlich registrierte sie den Folio-Block mit gelbem Papier, auf das er Cartoons von nackten Frauen zeichnete. Sie hob eine Braue, um ihn wissen zu lassen, was sie von seinen künstlerischen Fähigkeiten hielt, und wandte sich dann wieder ihren Notizen zu. Nach dem Seminar ging sie aus dem HSS-Gebäude in den kleinen Hof mit Blick auf die Nineteenth Avenue, als Charlie sie einholte. Er trug eine alte Armeejacke, Jeans und dreckige Motorradstiefel. 1959 ging es an der San Francisco State eher locker zu. Die meisten Studenten jobbten halb- oder sogar ganztags, und viele waren Veteranen, aber Charlie sah wirklich wie ein Gammler aus. Das dunkelbraune Haar war zu lang und ziemlich ungepflegt, doch irgendwas regte sich in Jaime, sobald er sich mit seiner tiefen, freundlichen Stimme an sie wandte.

»Hast du welche von den Büchern gelesen?«

Im selben Moment traten sie hinaus ins offene Sonnenlicht, und ohne jeden Grund fühlte Jaime sich plötzlich wunderbar und gar nicht mehr einsam.

»Du meinst Moby Dick? Ob ich Moby Dick gelesen habe?«

»Genau, und auch die anderen. Forsters Auf der Jagd nach Indien? Hast du das gelesen?«

Jaime blieb stehen und drehte sich zu ihm um, die Bücher fest an die Brust gepresst. Wie ein freundlicher alter Hund lächelte er auf sie herab. Sie wollte den Buchtitel schon korrigieren, entschied dann aber, dass er sie auf den Arm nahm. Warum sie das so aufregend fand, wusste sie nicht. Jaime lachte, und sie setzten sich auf eine der Betonbänke im Hof, um sich Jaimes letzte Zigarette zu teilen. Dienstag- und Donnerstagnachmittag war das Clark-Seminar für beide die letzte Unterrichtsstunde. Sie fingen an, sich vor dem Seminar im Hof zu treffen. Und nachdem sie sich bereits einige Wochen kannten und immer wieder miteinander geredet hatten, fiel Jaime auf, dass Charlie nicht wusste, wie sie hieß. Er nannte sie »Babe«, aber vermutlich nannte er die meisten Frauen nur »Babe«.

»Ich heiße Jaime Froward«, sagte sie deshalb eines Tages, als sie gerade ins Seminar gingen. Sie buchstabierte es für ihn.

»Prima«, sagte er. »Ich bin Charlie Monel.« Er streckte die Hand aus, um ihre zu schütteln. Sie wusste nicht, ob er sie ernst nahm. Im Unterricht meldete Charlie sich niemals freiwillig, sagte nie etwas, saß einfach nur da, Kopf gesenkt, und malte auf seinen Notizblock. Als das halbe Semester um war, war ihr immer noch nicht klar, ob er überhaupt zuhörte. Die Seminararbeit bestand aus einer einzigen Essay-Frage, die schwierigste Art Prüfung. Jaime beschloss, über Willa Cathers Roman Der Tod kommt zum Erzbischof zu schreiben, und füllte drei kleine blaue Notizhefte mit ihrer präzisen Handschrift. Sie hatte beim Schreiben kräftig geschwitzt, was sie als gutes Zeichen wertete. Kaum war sie fertig, drehte sie sich um und sah Charlie über sein blaues Notizheft gebeugt, das Gesicht nur wenige Zentimeter überm Papier, den Stift umständlich in der Hand. Er kritzelte wie wild. Es läutete. Jaime gab ihre Arbeit ab und verließ das Seminar. Charlie und ein paar andere schrieben weiter. Sie ging auf den Hof, setzte sich, steckte sich eine Pell Mell an, wie sie die Zigaretten gern nannte, und wartete. Gut zwanzig Minuten später kam Charlie, die Miene ausdruckslos, das Haar hing ihm bis sonst wohin. Er grinste sie an und setzte sich.

»Haste eine Kippe?«

Sie gab ihm die Packung. »Worüber hast du geschrieben?«

»Moby Dickerchen«, sagte er, »is mein Lieblingsschmöker.«

Als sie die Arbeiten zurückbekamen, tobte Jaime, sobald sie sah, dass man ihr nur eine Zwei plus gegeben hatte. Charlie hatte eine Eins und eine ganze Spalte voll mit Anmerkungen von Clark in dessen winziger blauer Füllfederschrift. Zu Jaimes Aufsatz hatte Clark nur angemerkt: »Eine nette Einschätzung von Cathers Werk.«

»Kann ich deinen Essay lesen?«, fragte sie Charlie. Sie wusste, dass sie vor Wut rot im Gesicht war. Im Fach Literatur hatte sie daheim in Drew als beste Schülerin aller Zeiten gegolten, zumindest war ihr das gesagt worden.

Sie setzten sich auf die Bank und lasen gegenseitig ihre Seminararbeit. Charlies Schrift ließ sich nur schwer entziffern. Seine Klaue war eine Katastrophe, fast, als hätte er sich das Schreiben selbst beigebracht. Doch sobald sie sich dran gewöhnt hatte, las sie den Aufsatz mit großer Faszination und auch einigem Neid. Charlys Stil war überbordend, seine Ideen überaus scharfsinnig, wie Jaime fand. Auch wenn seine Sprache recht derb war. Als sie zu Ende gelesen hatte, konzentrierte sich Charlie noch auf ihre Arbeit. Er bewegte beim Lesen die Lippen, worüber sie sich früher lustig gemacht hätte, nur begriff sie jetzt, dass es gar nicht lustig war, sondern anrührend, fast charmant. Er kam zum Ende. »Deine ist besser«, sagte er mit einem gequälten Lächeln.

Vor Freude versetzte es ihr einen Stich. »Und wieso hast du dann eine Eins und ich eine Zwei plus?«, fragte sie und wünschte sich, sie hätte den Mund gehalten.

»Weiß der Geier«, erwiderte er achselzuckend.

»Na ja, wenigstens haben wir es nicht verpatzt.«

»Kommst du mit zu mir?«, fragte er und sah sie direkt an, ausnahmsweise ohne zu lächeln. Dies war der Moment, auf den sie das ganze Semester gewartet hatte. Ein Annäherungsversuch, endlich. Sie würde ihn sehr behutsam zurückweisen. Schließlich hatte ihm ihr Essay gefallen.

»Na schön, warum nicht«, hörte sie sich sagen. »Wo wohnst du?«

2

Charlie wohnte in North Beach, auf der Genoa Place, zwischen Union und Green Street, auf halber Höhe des Telegraph Hill. Die Wohnung war klein, zwei Zimmer, getrennt von einer halbhohen Mauer. Zwei große Fenster gingen auf die Straße, boten aber trotzdem einen schönen Blick, da die Häuser gegenüber in verschiedenen Pastelltönen gestrichen waren, und man viel leuchtendblauen Himmel sehen konnte, sofern denn ausnahmsweise kein Nebel aufkam. Ende 1958, als Charlie einzog, war die Wohnung ein Drecksloch gewesen. Der Vormieter hatte mit Amphetaminen gedealt, und es roch nach schalem Chinakohl und undichten Wasserleitungen. Die kleine Toilette sah eklig aus, und seit Jahren hatte niemand die Fliesen oder die Armaturen geputzt. Die Wände waren mit diversen Schichten alter Tapeten überzogen, überall Farbkleckse, getrocknete Essensresten und allerlei Sonstiges, das Charlie nicht zuordnen konnte. Man erzählte sich, der Drogendealer habe mit Beruhigungsmitteln Selbstmord zu begehen versucht. Er legte sich auf seine stinkige alte Matratze und wollte sterben, aber ein paar Bekannte vom Hot-Dog-Stand unten auf der Columbus Avenue kamen vorbei, klopften, und da er nicht antwortete, brachen sie die Tür mit einem Schraubenzieher auf. Sie hofften, Amphetamine zu finden, fanden stattdessen aber den kaum noch atmenden Dealer. Die Geschichte ging dann so weiter, dass sie die Wohnung trotzdem durchsuchten und den Drogenvorrat mitsamt Besteck und allem entdeckten. Also gaben sie sich gleich an Ort und Stelle einen Schuss und drückten dem Dealer quasi aus Mitgefühl ein wenig Speed in den Arm. Als er später aufwachte, waren die Drogen weg, dafür fand er eine lange, auf eine Papiertüte geschriebene Erklärung.

Nachdem er das Gerümpel des Dealers entsorgt hatte, schrubbte Charlie Boden und Wände, schleifte den Holzboden ab und strich ihn neu, befreite das Gebälk von Farbe und zog die Tapeten ab. Er brauchte drei Tage, bis der Herd und der kleine Kühlschrank sauber waren. Er lackierte das Holz und weißte die Wände. Die Wohnung sah nun behaglich aus und roch gut. Im Shop für gebrauchten Armeebestand in Stockton kaufte er eine Pritsche samt Matratze sowie Küchenutensilien im Eisenwarenladen Figone in der Grant, packte seinen Pappkoffer aus, rollte den Schlafsack auf der Matratze aus, stellte die Bücher in Apfelsinenkisten und war zu Hause. Dem Dealer gelang es schließlich doch noch, sich umzubringen, indem er nach Land’s End rausfuhr, sich mit Barbituraten vollpumpte, sich an den Strand setzte und aufs Meer sah, um dann irgendwann ins Wasser zu gehen. Als man seine Leiche fand, steckte in seiner Tasche die Telefonnummer der städtischen Leichenhalle.

Charlie fuhr einen 1940er De Soto, hellgrau und verrostet, aber ein guter, verlässlicher Wagen. Während der zwanzig Minuten, die sie von der State bis North Beach brauchten, unterhielten sie sich über die Uni. Alles ganz unverbindlich. Charlie parkte auf der Union Street, gleich oberhalb der Grant, und fragte sich, ob er um das Auto herumlaufen und Jaime die Tür öffnen sollte. Sie war während der Fahrt auffallend schweigsam geblieben. Charlie achtete darauf, sie nicht mit irgendwelchen klugen Bemerkungen zu bedrängen, fragte sich aber, als sie in North Beach eintrafen, warum er überhaupt mit ihr hergekommen war. Sie sah verdammt gut aus, deshalb. Er lächelte so unschuldig wie er nur konnte und sagte: »Tja, da wären wir.«

»Ich glaube, ich mache mich lieber wieder auf den Rückweg«, sagte sie kleinlaut.

Charlie fühlte sich erleichtert. Er wollte nicht irgendeine arme Neunzehnjährige verführen, wenn die nicht verführt werden wollte.

»Wo wohnst du?«, fragte Charlie.

»Auf der Washington, nähe Fillmore«, antwortete sie. »Ich nehme den Bus.«

»Ach was«, sagte er. »Komm rein, wo wir schon mal hier sind. Wir trinken eine Tasse Tee, und dann fahre ich dich nach Hause.«

Sie sagte nichts, also stieg er aus und ging um den Wagen, um ihr die Tür zu öffnen. Als sie ausstieg, trafen sich ihre Blicke. Ihre Augen waren sehr groß und blau, die Farbe des Himmels. Sie musterten ihn gelassen, aufmerksam, fast ein wenig nachdenklich.

»Hi«, sagte er in diese Augen.

»Hi«, erwiderte sie. Er gab ihr einen flüchtigen Kuss.

»Komm, es ist nicht weit.«

»Ich lasse meine Sachen im Auto.« Sie gingen nebeneinander die enge, steile Gasse hinauf.

Seine Wohnung gefiel ihr. Sie hatte mit einer schmuddeligen kleinen Bude gerechnet, hatte sich fast davor gefürchtet, fand sich aber in einer Mönchsklause wieder. Es gab keine Bilder an den Wänden, keine verwegenen Poster oder Fotos, nur Bücher. Da war die Pritsche mit einer braunen Armeedecke unterm Schlafsack, der Reißverschluss ordentlich zugezogen, dann ein leerer Tisch mit einem alten Küchenstuhl aus Holz, offenbar sein Schreibplatz, darunter ein Pappkarton mit Manuskripten. Auf der Trennmauer zwischen den Zimmern tickte ein alter, blecherner Wecker, daneben stand ein Wasserglas mit frischen Kresseblättern und Blumen.

»Ach, wie schön«, sagte sie. »Was zahlst du dafür?«

»Fünfundvierzig im Monat«, erwiderte er, während er durch den Türbogen in die Küche ging. »Möchtest du einen Tee? Ich habe Lipton’s und japanischen Grünen.«

»Lipton’s ist prima.« Außer an seinem kleinen Tisch gab es keinen Platz zum Sitzen. Sie könnte sich aber auch einfach ausziehen und aufs Bett legen. Käme er dann aus der Küche, sähe er sie nackt da liegen. Überraschung! Dabei hatte sie gar nicht vor, mit ihm zu schlafen – heute jedenfalls noch nicht. Und er schien auch keineswegs zu der Sorte Männer zu gehören, die sie einfach zu Boden werfen und gegen ihren Willen nehmen würden. Sie fühlte sich sicher und ging zu den Büchern.

»Tolle Bücher«, rief sie.

»Meist von McDonald’s«, sagte er. »Kennst du den Laden? Unten auf der Turk Street?«

»Im Tenderloin?«

Er kam mit dem Teeservice, einer Messingkanne und zwei kleinen japanischen Teeschalen. »Das beste Antiquariat der Stadt. Zigtausend Bücher, und keiner kennt den Wert von irgendwas. Hemingway – fünfzig Cent, Melville – fünfzig Cent, Norman Vincent Peale – fünfzig Cent. Bei den Typen gibt’s alles für fünfzig Cent.«

Sie tranken ihren Tee und redeten über Bücher. In der Küche stand ein kleines Radio, und Charlie schaltete es ein. Cool Jazz erfüllte leise das Zimmer, und Jaime entspannte sich. Während ihres Gesprächs wartete sie darauf, dass er einen Annäherungsversuch machte, und fragte sich, ob er gut darin war, Mädchen zu verführen. Sie hoffte es, denn sie selbst war ziemlich schüchtern. Zumindest hielt sie sich dafür. Jetzt gerade etwa fühlte sie sich ein wenig schüchtern. Wartete. Ihr Freund, ein Junge namens Bill Savor, gefiel ihr nicht mehr. Er war ihr Freund mangels Alternativen. Zwischen Bill Savor und Charlie Monel gab es zudem nicht die geringste Ähnlichkeit; Bill war Student, aber kein Geisteswissenschaftler, obwohl er Schriftsteller werden wollte. Er studierte vielmehr auf Lehramt, damit er notfalls aufs Staatsexamen zurückgreifen konnte. Doch wer etwas hatte, worauf er notfalls zurückgreifen konnte, der blieb irgendwann auch zurück. Zur Hölle damit. Alles oder nichts. Eher wie Charlie – oder machte sie sich ein zu romantisches Bild von Charlie?

»Bist du Romantiker? Oder Realist?«, fragte sie ihn unvermittelt.

»Bei was?«

»Mein Freund ist Realist.«

»Wenn du einen Freund hast, solltest du vielleicht lieber gehen«, sagte Charlie, sah aber nichts so aus, als ob er wollte, dass sie ginge. Er stellte sie nur auf die Probe, mehr nicht.

»Nein, ich meine, er ist Schriftsteller, glaubt aber nicht, dass man damit Geld verdienen kann, weshalb er auf Lehramt studiert.« Bla, bla, bla. Sie wurde rot im Gesicht, ganz bestimmt. Wann machte er denn nur den ersten Schritt? Nie?

»Was ist mit dir?«, fragte er. Es war, als könnte er ihre Gedanken lesen.

»Wie meinst du das?«

»Ich werde keinen Annäherungsversuch machen«, sagte er. »Wenn du mich magst, können wir uns gern ausziehen und miteinander ins Bett gehen. Niemand muss irgendwen verführen.«

Er grinste und nippte an seinem Tee. Sie erwiderte sein Grinsen und presste ihre Hände in den Schoß. »Das finde ich auch«, sagte sie. »Na ja, ich glaube, ich gehe dann mal besser. Ich nehme den Bus, du bist ja jetzt zu Hause und hast es dir gerade gemütlich gemacht.«

»Nichts da, ich fahre dich.«

»Und du darfst den Parkplatz nicht riskieren. Ich weiß, wie schwer es ist, in North Beach einen zu finden. Wir kommen manchmal am Wochenende her, weißt du. Fahren den halben Abend durch die Gegend, bis wir einen Platz haben …«

Charlie hörte sie plappern und fragte sich, warum er sie nicht einfach an sich zog. Aber er tat es nicht. Er stand auf, griff nach ihren Händen, blickte in diese großen blauen Augen und sagte, dass er sie nach Hause fahren werde. Meinte er, Enttäuschung zu sehen? Er war sich nicht sicher.

3

Nach North Beach fand Jaime ihr Elternhaus am unteren Ende von Pacific Heights bieder, kleinbürgerlich und erdrückend. Das Haus selbst allerdings war wunderschön. Sie liebte es, liebte diesen hölzernen viktorianischen Bau mit unechtem Ziergiebel, einem eckigen, reichlich Spitzentüll zeigenden Erkerfenster und der kleinen, von unechten dorischen Säulen flankierten Eingangsveranda am oberen Ende einer Treppe aus Holzimitat. Das Haus war blassgelb gestrichen, sämtliche Verzierungen, Säulen und Holzgeländer beidseits der Treppe aber waren weiß. Rote Rosen zogen sich an den Spalieren hoch, und hinter einem winzigen, halbverwilderten Rasen wucherten Zantedeschien an der Grenze zum Nachbarn. Es lag an einer Straße honorig wirkender, zweistöckiger Häuser. Manche davon waren in kleine Wohnungen aufgeteilt, alle standen sie adrett und gepflegt hinter einer Reihe hoher, großblättriger, rotblühender Eukalyptusbäume. Jaime hatte schon ihr Leben lang hier gewohnt, das erste Jahr ausgenommen, das sie draußen in Sunset verbracht hatte, woran sie sich aber nicht mehr erinnern konnte. Und während all dieser Zeit hatte sie die verräterische Hoffnung gehegt, das Einkommen ihrer Familie möchte sich derart bessern, dass sie weiter nach Norden ziehen konnten, über den Hügelrücken ins eigentliche Pacific Heights, dorthin, wo die wirklich reichen Leute wohnten.

Ihr Vater jedoch, ihr armer, alter, alkoholkranker Vater, arbeitete als Journalist für den San Francisco Chronicle, und als Jaime älter wurde und das Leben besser verstehen lernte, begann sie zu begreifen, dass ihre Familie niemals zu den Reichen gehören würde, auch wenn sie und ihre Mutter sich dies noch so sehr wünschten. Dafür gehörte ihr Vater einfach zur falschen Sorte Journalisten.

Nachdem Charlie sie mit einem Grinsen und »Bis bald!« aus dem Wagen gelassen hatte, schleppte sich Jaime die Stufen hoch. Sie kam nicht allzu oft nach North Beach, da sie wusste, dass sich dort die meisten Schriftsteller herumtrieben, und eben deshalb mied sie die Gegend. Allerdings war sie davon auch fasziniert, wie sie zugeben musste. Und Charlie war attraktiv, bloß viel zu alt für sie; er hatte schon Falten um die Augen. Helle Augen. Hellbraun, fast Grün. Hübsche Augen. Und er konnte gut schreiben, wenn auch ziemlich wild und mit der schlechtesten Rechtschreibung, die sie je gesehen hatte. Dass er darin so schlecht war, gab ihr ein gutes Gefühl. Immerhin gehörte sie zu den Leuten, die die Rechtschreibung beherrschten.

Sie liebte die Haustür. Es war eine schwere Tür, weiß gestrichen, mit einem alten, massiven, verzierten Messingknauf sowie einem ebensolchen Klopfer direkt unter den Butzenscheiben. Es war eine gewichtige Tür, eine respekteinflößende Tür. Jaime öffnete sie mit ihrem respekteinflößenden Sicherheitsschlüssel. Wie gewöhnlich war es drinnen kühl und still, es roch nach frischen Blumen und Bohnerwachs. »Mom?« Keine Antwort. Ihre Mutter war nicht da, sie spielte Bridge. Das war in Ordnung. Jaime hatte das Haus gern für sich allein. Ihr Bruder, mittlerweile fünfundzwanzig, arbeitete für die Regierung und lebte in Taipan. Jaime war in sein Zimmer gezogen, in den oberen Stock, Blick über den Hof. Sie stapfte die Treppe hinauf, ihre Bücher an die Brust gepresst. Die Tapete zeigte Bilder vom Landleben, Jagdszenen aus dem viktorianischen England, wie sie vermutete. Auf den Stufen lag ein Perserläufer, das Treppengeländer war aus dunklem, poliertem Holz. Alles so ehrbar. Im Flur hing gar ein echter Kristallleuchter. Warum nur war sie eifersüchtig auf Charlies kleine, mönchische Bleibe?

Ihr Zimmer war größer als Charlies ganze Wohnung, zwei ordentlich gemachte, nebeneinandergestellte Betten, ein kleiner Tisch mit ihrer Hermes-Reiseschreibmaschine, ein dick gepolsterter, mit geblümtem Stoff bezogener Sessel und eine antike Wandlampe, unter der sie gern saß und las. Sie hatte ihre eigenen Bücherregale, die aber natürlich nicht mit der prächtigen, parterre gelegenen Bibliothek ihrer Eltern mithalten konnten, mit Erstausgaben von Hemingway, Faulkner, Steinbeck und Fitzgerald in Glasschränken, dazu über dem eigenartigen Kamin aus dunkelrotem Ziegel eine große, handsignierte Radierung von Picasso. Sie merkte, wie sehr sie diese Reichtümer ablehnte und Charlies Freiheit vorzog.

Worüber würde sie je schreiben können? Sie nahm die blauen Prüfungshefte zur Hand. Zwei plus. Vielleicht war sie doch nicht so talentiert, wie sie gehofft hatte. Walter Van Tilburg Clark sollte es wissen. Er war der angesehenste Autorendozent an der State. Von ihm stammte Ritt zum Ox-Bow, ein klassischer Western, den Jaime allerdings nicht besonders mochte, auch wenn er sehr gut geschrieben war. Ihr gefiel Clarks Geschichte »Hook, der Falke« besser. An der Uni erzählte man sich, Clark habe das fertige Manuskript in den Papierkorb geworfen, und seine Frau habe es wieder herausgeholt und an Atlantic Monthly geschickt. Die letzte Fassung von Ox-Bow soll er ebenso weggeworfen haben, woraufhin seine Frau sie pflichtschuldig gleichfalls aus dem Papierkorb gefischt und an Random House geschickt hatte. Offenbar litt Clark immer wieder unter solchen Depressionsanfällen, die ihn glauben ließen, seine Arbeit stinke zum Himmel und müsse in den Papierkorb geworfen werden. Jaime kannte dieses Gefühl. Ehrlich gesagt, sie spürte, wie es sie gerade jetzt wieder überkam.

Jaime hörte, wie die Haustür zuschlug, und nahm an, dass ihre Mutter zurück war. Sie zog sich aus und ging nackt über den Flur, weil sie duschen wollte, als ihr Vater die Treppe hochkam. Sie kreischte und rannte zurück ins Schlafzimmer. »Daddy!«, schrie sie, doch kaum hatte sie die Tür hinter sich zugezogen, fasste sie sich wieder und lachte. Ich bin ja so cool, dachte sie. Schicklich in ihren rosafarbenen Chenille-Morgenrock gehüllt wagte sie sich wieder aus dem Zimmer. Ihr Vater war im elterlichen Schlafzimmer und lag auf dem Bett, bis auf das Jackett vollständig angezogen. Er lag auf dem Rücken und starrte die Decke an; ein untersetzter, etwas fülliger Mann mit runder Silberrandbrille, einem blauweiß gestreiften Hemd, knallroter Strickkrawatte, gelbgrün gestreiften Hosenträgern und mittelgrauer Hose, die Budapester aus Korduanleder zu cremigem Hochglanz poliert. Jaime liebte ihren Vater, auch wenn sie wusste, dass er betrunken war. Warum sollte er sonst schon zu Hause sein?

»Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe«, sagte sie.

Er schaute sie nicht an, kniff stattdessen die Lippen zusammen und atmete schwer durch die Nase. Ein strenger Geruch nach Alkohol breitete sich im Zimmer aus.

»Heute frei?«, fragte sie fröhlich.

»Ich wurde gefeuert«, erwiderte ihr Vater grimmig. Jaime lachte und ging ins Bad, um zu duschen. Sie drehte den Hahn auf und wollte sich gerade unters Wasser stellen, als ihr klar wurde, dass er das nicht sarkastisch gemeint hatte. Man hatte ihn wirklich gefeuert. Noch im selben Moment sah sie, wie alles in Rauch aufging, ihr Haus, die Familie, die Uni, ihre Karriere. Man hatte ihren Vater gefeuert. Bestimmt wegen Trunkenheit, auch wenn sie bislang angenommen hatte, dass die meisten Journalisten die meiste Zeit betrunken waren. Aber vielleicht war ihr Vater ja ein besonders betrunkener Journalist. Sie war nie dagewesen, um es mit eigenen Augen zu sehen, hatte aber von den langen Nachmittagen und Nächten im Hanno’s gehört, der Bar in der Gasse hinter dem Zeitungsgebäude. Besoffene Reporter, die rumsaßen und über Sport und Hemingway redeten. Ihr Vater mittendrin. Bis heute.

Angst rumorte in ihrem Magen. Sie ließ sich das heiße Wasser auf den Hals rinnen. Sie war neunzehn. Musste sie sich einen Job suchen? Würde sie arbeiten müssen, um ihre alten Eltern zu unterstützen? Vielleicht sollte sich ihre Mutter ja eine Stelle besorgen. Sie hatte schon früher gearbeitet und könnte es wieder tun. Jaime seifte sich die Brüste ein und fragte sich, ob sie sich als Callgirl durchschlagen könnte. Sie stellte sich vor, wie sie über einen Hotelflur ging, angezogen wie ein Flittchen, wie sie an eine Tür mit einer Zimmernummer klopfte, wie diese Tür aufging und Charlie Monel sie angrinste. Nein. Sie wusste, sie würde niemals als Prostituierte arbeiten können, nicht einmal um der Erfahrung willen. Nicht einmal wegen des Geldes.

Beim Abendessen begann ihr Vater zu erklären. Er war eingenickt, aufgestanden, hatte zwei Tassen Kaffee getrunken und dann vor dem Essen einen Martini, danach war er gutgelaunt und entspannt. Offenbar war er wegen irgendeines Missverständnisses gefeuert worden.

»Mach dir keine Sorgen«, sagte er. »Ich kann mich bei der Gewerkschaft beschweren. Außerdem bekomme ich eine Abfindung, wir werden also nicht auf der Straße sitzen. Und ich kann immer noch zum Examiner wechseln. Die wollen mich seit Jahren. Also kein Grund zur Sorge. Abe und seinen gottverdammten Unsinn habe ich sowie satt. Höchste Zeit für was Neues.«

Gegen Ende des Abendessens redete er davon, seinen Roman fertigzuschreiben. Das fand Jaime ziemlich beunruhigend, da sie sich an all die Geschichten ihres Vaters über den großen Roman erinnerte, den er schreiben und der sie über den Hügel ins wahre Pacific Heights bringen würde. Als Kind hatte sie seinen Schreibtisch durchwühlt, sogar das ganze Haus, hatte aber kein Romanmanuskript gefunden. Vielleicht bewahrte er es in seinem Tisch beim Chronicle auf. Vielleicht versteckte er es in einem hohlen Baumstamm im Hof. Vielleicht existierte es auch gar nicht.

»Bitte entschuldigt mich«, sagte sie, ging nach oben und warf sich aufs Bett. Sie konnte hören, wie Vater und Mutter sich anschrien, und fragte sich, was sie an Vermögen besaßen. Reichte es zum Überleben oder hatte ihr Vater wieder gelogen? Sie hörte sie die Treppe hochkommen, immer noch streitend, hörte, wie sie sich im Schlafzimmer umzogen und weiterstritten. Ihre Eltern stritten sich oft, meist über unwichtige Dinge, die außerhalb ihres Lebens lagen, Politik zumeist. Sie waren links, nannten sich Marxisten, Trotzkisten und Anhänger der sofortigen Weltrevolution. Obwohl sie, wie Jaime bemerkt und vorgebracht hatte, durchaus bereit waren, noch eine Weile länger vom Blut und Schweiß der Arbeiter und Bauern zu leben, wenn auch nur bis zu dem Tag, an dem die Revolution vollendet war und sie alle losziehen und irgendwo in einer Kommune leben würden.

Ihre Mutter im dunkelblauen Wollmantel steckte den Kopf ins Zimmer und sagte: »Wir gehen zu den Knickerbockers zum Bridgespielen. Gute Nacht, Liebes …« Wenige Minuten später war es wieder still im Haus.

4.

Sie konnte nicht schlafen. Ihr rasten Gedanken durch den Kopf, nur dachte sie nicht an die Zukunft, sondern an Charlie Monel. Es war ein schlechtes Zeichen, dass sie sich nicht mehr genau daran erinnern konnte, wie er aussah. Aber sie hörte noch seine säuselnde Stimme und sah die spärlich möblierte, aufgeräumte Wohnung vor sich, in der er lebte und arbeitete. Nur seltsam, dass sie keine Schreibmaschine entdeckt hatte. Möglicherweise schrieb er von Hand. Irgendwie noch literarischer. Sicher würde Charlie bald seinen Roman über den Koreakrieg herausbringen und ein berühmter Schriftsteller werden, allseits bewundert, ein neuer Norman Mailer oder James Jones. Für sie gab es keinen Krieg, über den sie schreiben konnte. Ihr fiel Stephen Crane ein, der einen großartigen Kriegsroman verfasst hatte, ohne je im Krieg gewesen zu sein. Er hatte sich einfach alles ausgedacht. Sie fragte sich, ob sie sich einen Kriegsroman ausdenken könnte. Aber sicher doch. Sie würde eine von jenen sein, denen nichts entging, so wie Henry James’ Frau, die an einer Kaserne vorbeikam und über das Leben in der Armee schrieb. Aber vielleicht hatte er sich das nur ausgedacht. Sie stellte sich vor, wie sie den Kriegsroman an Random House schickte, ihren Lieblingsverlag. Sie sah das Manuskript vor sich, der Stapel fast einen Meter dick, verpackt in mehrere Kartons. Man würde sie öffnen und Auszüge im Büro verteilen, um sich begeistert daraus vorzulesen und Abschnitte laut zu zitieren. Sie konnte sehen, wie Bennett Cerf die Pfeife aus dem Mund fiel, als er zum verblüffenden, ergreifenden, völlig überraschenden Ende kam, und wie er tränenüberströmt mit seiner knurrenden Harvard-Stimme murmelte: »Wir wollen dieses Buch!«

Man male sich ihre Überraschung aus, wenn sie feststellten, dass das Buch von einer jungen Frau war, die kaum das College hinter sich und nie einen im Zorn abgefeuerten Schuss gehört hatte. National Book Award. Pulitzer-Preis. Huch, und der Nobelpreis. Pearl S. Buck hatte ihn doch auch gewonnen, oder nicht?

Doch noch während ihrer wildesten Phantasien wusste sie, dass man niemals einen Kriegsroman von einer unerfahrenen jungen Frau veröffentlichen würde, wie gut er auch sein mochte. Das würde man einfach nicht. Ihr sank das Herz und zog sie wieder herab in die Realität. Man hatte ihren Vater gefeuert. Möglicherweise konnte sie nicht einmal zu Ende studieren. Bestimmt würde sie arbeiten müssen, wenn auch nicht als Prostituierte.

Jaime stand auf, um ins Bad zu gehen. Sie vermisste ihre Katze. Eliot war eines Nachts aus dem Fenster verschwunden, um nie mehr wiederzukommen. Weil Jaime sich nicht entschließen konnte, ihn bei sich aufzunehmen, war er nicht kastriert worden und folglich mit Narben übersät. Ein großer, breitköpfiger, rotweiß getigerter Kater, King aller Katzen in der Nachbarschaft. Während Jaime auf der Toilette saß, spürte sie, wie hellwach sie war, viel zu wach, um ins Bett zu gehen. Also hatte sie die Wahl. Sie konnte den Schlafanzug anziehen, ins Bett gehen, sich hinlegen und die ganze Nacht lang Sorgen wälzen, oder sie konnte sich anziehen und nach North Beach fahren. Sie ging auf ihr Zimmer und sah in ihrem Portemonnaie nach. Zwölf Dollar. Mehr als genug.

Kurz vor halb zwölf erwischte sie den 55er nach Sacramento. Außer ihr waren nur wenige Leute im Bus, alle allein. Jaime, die sich Jeans, ein altes gelbes Flanellhemd und ihren braunen Lieblingspullover angezogen hatte, saß hinter dem Fahrer, während der Bus nach Van Ness und dann rauf und runter durch Russian Hill schaukelte. Draußen waren nur wenige Leute unterwegs, in diesem Viertel vorwiegend Chinesen. Jaime sah sie aus hell erleuchteten, chinesischen Delikatessenläden strömen, weiße Tüten mit Takeaway in der Hand, glückliche, lächelnde Menschen, die sich unterhielten: Mann, wird das lecker schmecken, wenn wir erst zu Hause sind … Sie war selbst hungrig und fragte sich, was wohl in den geheimnisvollen weißen Tüten war. Wahrscheinlich dieses chinesische Zeugs, das auf dem Tablett so gut aussah, aber daheim dann grässlich schmeckte, bitter oder sogar ranzig. Sie stellte sich Charlie mit Stahlhelm vor, wie er den Kopf aus einem Unterstand steckte. Er aß irgendwas mit Stäbchen aus einer Schüssel, grinste und schmatzte dabei mit den Lippen, während Explosionen den Himmel erhellten. Sie seufzte. Würden sie hungern müssen, jetzt, da ihr Vater keine Arbeit mehr hatte? Ich bin ja so spießbürgerlich, dachte sie. Und was würde Charlie sagen? Er nähme es sicher leicht. Eigentlich kam sie sogar nach North Beach, um sich von Charlie beruhigen zu lassen. Außerdem war da noch dieser kleine Kitzel, eine Unruhe irgendwo tief drinnen, die ihr verriet, dass sie Charlie vielleicht gestatten würde, mit ihr zu schlafen, wenn er besonders nett und beruhigend war.

Sie stieg an der Grant Avenue aus, eine Gegend, in der es immer noch von Chinesen wimmelte, von Touristen und Betrunkenen, die Gehwege überfüllt, der Verkehr auf der Straße zum Erliegen gekommen, und alles ins grelle, knallbunte Licht der Touristenläden, Bars und Restaurant getaucht. Jaime war schon lange nicht mehr so spät abends in Chinatown gewesen und hatte vergessen, wie bemerkenswert es hier roch, die Gerüche von Leben und Tod, entschied sie und machte sich im Geiste eine Notiz, eine fiktive Figur auf die Suche nach dem Leben durch dieses Viertel zu schicken, ohne dass diese die lebendige Betriebsamkeit um sich herum auch nur wahrnahm. Ironie. Ecke Grant und Broadway bog sie rechts ab und kam an der offenen Tür eines Nachtklubs vorbei, aus dem laut Dixieland dröhnte. Jaime mochte Dixieland. Ihr Vater hatte Jazzplatten, sogar eine ziemlich gute Sammlung. Vielleicht konnten sie die verkaufen. Eine Weile blieb sie stehen, um zuzuhören. Es waren jede Menge Leute unterwegs, gutangezogene Männer und Frauen, die sich vergnügen wollten, viele Chinesen, die ihren Geschäften nachgingen, und ein paar junge, lässig gekleidete Leute, die Männer meist mit Bart. Das hier war wirklich ein tolles Viertel, sagte sie sich. Was war sie doch für ein Snob.

Charlie war nicht zu Hause. Jedenfalls ging er nicht an die Tür. Hier oben auf dem Telegraph Hill herrschte um diese Uhrzeit kaum Verkehr, und wenn man von der Grant abbog, sah man auch kaum mehr jemanden auf dem Bürgersteig. Jaime fühlte sich trotzdem völlig sicher. Sie war nur enttäuscht. Wo könnte er sein? Sie stellte sich Charlie im Kreis von Freunden vor, wie er prostend ein Glas Bier an die Lippen hob. Bestimmt saß er in einer Bar, nur in welcher? North Beach war voller Bars, und viele waren bei Dichtern und Schriftstellern beliebt. Bloß welche, das wusste sie nicht genau. Sie hatte vom Co-Existence Bagel Shop gehört, vom Place und der Coffee Gallery, alle an der Upper Grant. Nur ein paar Häuserblocks entfernt. Jaime nahm jedoch an, dass man sie ohne Ausweis nicht reinlassen würde, und ausweisen konnte sie sich nicht. Zudem wollte sie nicht in eine dieser Bars gehen, Charlie finden und damit aller Welt verraten, dass sie auf der Suche nach ihm gewesen war. Irgendwie wäre es anders gewesen, wenn er zu Hause gewesen wäre, allein, im Bett, lesend oder schlafend. Wie dumm von ihr. Charlie machte nicht gerade den Eindruck, zu denen zu gehören, die früh mit einem guten Buch ins Bett gingen. Natürlich trieb er sich in der Stadt herum. Statt aber zur Grant runterzulaufen, ging sie zur Kearny Street und dann die steile Kearny-Treppe runter zum Broadway. Sie wollte den nächsten Bus nach Hause nehmen, doch als sie über den hell erleuchteten Broadway ging, die Bars voll, ebenso die Restaurants und Gehwege, sah sie Charlie in einem langen weißen Mantel vor dem El Miranda stehen, einem Luxusnachtclub. Sie hatte die Straße halb überquert, als ein Wagen vorfuhr; Charlie öffnete die Tür, und ein hübsches Paar stieg aus, Charlie stieg ein und fuhr davon. Er parkte also Autos für einen Nachtclub, das war sein Job. Aus irgendeinem Grund fühlte Jaime sich plötzlich wunderbar, beschützt, auf dem rechten Weg. Sie wartete nur wenige Minuten, dann war Charlie zurück, spazierte durch die Menge der Müßiggänger auf sie zu und grinste, als hätte er sie erwartet und sie käme genau im richtigen Moment.

»Hey, Jaime«, sagte er.

»Hi, Charlie.«

»Tja, da hast du mich also bei der Arbeit ertappt.«

»Ist sie gut bezahlt?«, hörte sie sich fragen. Wie blöd. Sie verschränkte die Arme vor der Brust.

»Ist dir kalt? Du hast ja nur einen Pullover an. Hier kann es ziemlich kühl werden. Dieser gottverdammte Wind, weißt du. Und dann all die Laster. Warte eine Sekunde.« Er verschwand, ein Ticket in der Hand. Seine Kunden waren ein gutgekleidetes Paar, das Jaime mit fast so etwas wie Verachtung musterte. Die Freundin des Kerls, der ihren Wagen parkte. Abschaum. Trug nicht mal ein Kleid. Was für eine Schlampe.

Charlie fuhr den Wagen des Pärchens vor, ein schöner Cadillac, und kam dann zu ihr zurück. Jetzt fror sie tatsächlich ein bisschen.

»Das Arschloch hat mir kaum Trinkgeld gegeben«, sagte er. »Entschuldige, ist mir so rausgerutscht.«

»Ach, das macht doch nichts«, sagte sie. Er hatte sie nicht gefragt, warum sie so spät abends noch unterwegs war, wollte auch nicht wissen, wo ihr Freund war, benahm sich einfach ganz normal. »Ich fluche ja selbst ziemlich oft«, sagte sie und lächelte ihn an. »Scheiße Kacke Pisse«, sagte sie, und er lachte sein schönes Lachen.

»Hey, ich habe bald Schluss. Willst du nicht auf mich warten? Wir könnten zusammen was trinken.« Sie wollte schon antworten, als er ihr zuvorkam, im Gesicht plötzlich ein besorgter Blick. »Dir ist ja echt kalt. Du solltest besser drinnen warten.«

»Hier?«

»Nee, der Laden ist viel zu teuer, außerdem würde man dich sicher gar nicht reinlassen. Geh um die Ecke ins Tosca Café. Ist prima da. Geh rein, setz dich an den Tresen und sag Mario, dass du auf mich wartest.«

Dann kamen wieder Kunden und mit einem Augenzwinkern war Charlie verschwunden. Sie wartete darauf, dass er zurückkam, ihr war nun wirklich ziemlich kalt. »Wann hast du denn Schluss?«, fragte sie ihn schließlich. »Ich muss eigentlich bald nach Hause.«

»Ich fahre dich«, sagte er. »Hey, wir könnten bei Hippo halten und uns einen Burger genehmigen! Sind nur noch drei Autos übrig. Sollte nicht länger als eine Stunde dauern.«

»Okay«, sagte sie, ohne jedoch zu erwähnen, dass sie noch minderjährig war, und den ganzen Weg den Broadway hinab fürchtete sie, man könnte sie nach einem Ausweis fragen. Das Tosca war auf der Columbus, nur wenige Häuser weiter. Sie zog eine der großen Glastüren auf, und wie zur Begrüßung schlug ihr ein warmer Schwall entgegen, dazu der herrliche Geruch nach Anis, unterlegt mit der verblüffendsten Arie der Welt, jener der Cho-Cho San aus Madame Butterfly. Im Café wimmelte es vor lauter gutangezogenen, gutaussehenden Leuten, die in Zweierreihen an der langen Theke standen, selbst im Hinterzimmer waren sämtliche Sitzecken und Tische besetzt. Am Tresenende ballte sich die Menge, und man redete und lachte gegen die Musik an. Jaime war, als käme sie nach Hause. Neben der Eingangstür stand eine kleine rote Lederbank, also setzte sie sich, wartete und versuchte gar nicht erst, zur Theke vorzudringen. Leider musste sie auf die Toilette. Sie überlegte, wo die sein mochte, stand auf und durchquerte den Raum so lässig wie nur möglich, damit kein Mensch merkte, dass eine schlechtgekleidete Neunzehnjährige vorüberging. Niemand hielt sie auf. Der alte Kellner lächelte und deutete auf die entsprechende Tür.

»Danke«, sagte sie, und ihr Blick fiel auf eine verräucherte rotlederne Sitzecke, aus der sie ihre Mutter und ihr Vater anstarrten.

5.

Während sie mit plötzlich flauem Gefühl im Magen auf sie zuging, fiel ihr auf, wie ähnlich sich ihre Eltern sahen. Beide hatten runde, rote Gesichter, das ihres Vaters zusätzlich mit Brille und kleinem Schnurrbart verziert. Jaime fürchtete, sie könnte eines Tages genau wie sie aussehen, feist und kleinkariert. Angeblich spielten sie ja Bridge.

»Hallo, Leute«, sagte sie. »Was für eine Überraschung.«

»Wie hast du uns gefunden?«, wollte ihr Vater wissen. Der Aschenbecher vor ihm quoll über mit Kippen, die Kool-Zigaretten drei Zentimeter weit aufgeraucht und dann in den Aschenbecher gerammt und zermalmt. Da Jaime nicht wusste, was sie sonst tun sollte, setzte sie sich zu ihrer Mutter, die für sie Platz machte, lächelte und sagte: »Sie hat gar nicht nach uns gesucht, stimmt’s, Liebes?«

»Stimmt, Mom«, sagte Jaime. »Aber da wir schon mal beim Thema sind …«

Der alte Kellner kam zu ihnen und sah Jaimes Vater fragend an, der zwei weitere Cappuccinos bestellte.

»Und für die junge Dame?«, fragte der Kellner.

»Ich nehme auch einen«, sagte Jaime, und der Kellner ging. Alle drei saßen sie unbehaglich da und schauten sich um. Jaime bemerkte die Leuchter mit ihren imitierten Kerzenhaltern und den kleinen roten Lampenschirmen. Charmant wie alles hier, ihre Eltern ausgenommen. Der Kellner kam und stellte die Getränke ab, dazu ein Glas mit Waffeln, die wie Eiswaffeln aussahen, nur rund und nicht zu einem Hörnchen gerollt. Ihre Mutter nahm eine, biss knuspernd davon ab, und Jaime bemerkte jenen Anisgeruch, der ihr beim Hereinkommen so vertraut vorgekommen war. Jetzt wusste sie warum. Seit Jahren hatte sie diesen Geruch an den Kleidern ihrer Eltern wahrgenommen. Seit vielen Jahren – und hatte doch nie gewusst, woher er kam.

»Hör mal«, sagte ihr Vater schließlich, »wir haben uns wegen meines Jobs ziemlich mies gefühlt und sind deshalb auf einen Drink hergekommen …«

»Ach, Farley«, unterbrach ihn seine Frau leicht verstimmt. »Wir müssen es ihr sagen.« Sie nippte an ihrem Cappuccino und Jaime an ihrem. Er schmeckte wie heiße Schokolade mit Cognac. »Lecker«, sagte sie und nahm noch einen Schluck.

»All die Jahre«, begann ihre Mutter, »haben wir dir gesagt, dass wir ausgehen, um Bridge zu spielen.«

»Ich verstehe schon«, sagte Jaime.

»Das glaube ich nicht«, erwiderte ihr Vater.

»Ihr wolltet mir nicht sagen, dass ihr ausgeht, um euch zu betrinken«, sagte Jaime. »Das verstehe ich sehr gut.«

»Darum geht es doch überhaupt nicht«, schnauzte ihr Vater.

»Doch, genau darum«, sagte ihre Mutter.

»Ich verzeihe euch«, sagte Jaime, der immer noch flau im Magen war. Sie nahm einen weiteren Schluck vom wärmenden Getränk. Die Grundfesten ihres Lebens brachen auseinander, und zuhauf zerplatzten die vielen Illusionen, die sie sich über ihre Eltern gemacht hatte. Also waren sie doch keine spießigen Kleinbürger, keine anständigen Leute. Eher Betrüger, versoffene, arbeitslose Betrüger. Und hier saß sie und trank mit ihnen.

»Im Übrigen …«, sagte ihre Mutter.

»Ich bin hergekommen, um jemanden zu treffen.« Sicher lag es am Cognac.

»Gut, dann kannst du uns ja gleich vorstellen«, sagte ihr Vater.

»… wollten wir nicht, dass du dir schlechte Angewohnheiten zulegst«, sagte ihre Mutter. Sie und Jaime nippten an ihrem Cappuccino und sahen sich an. »Zum Beispiel Alkohol trinken …«

»Oder lügen«, fuhr Jaime fort, was jede Brücke der Freundschaft zu zerstören schien, die ihre Eltern ihr vielleicht gebaut hätten. Stumm saßen sie da, während Opernmusik, lautes Gerede und Gelächter den Saal füllte. Irgendwann kam Charlie herein. Jaime entdeckte ihn bei der Espressomaschine am Ende des Tresens, sah ihn reden und lachen, jetzt in Jeans und brauner Sportjacke. Jaime wollte aufspringen, zu ihm laufen, ihn am Arm fassen und gehen, aber das tat sie nicht. Sie fühlte sich in dieser Sitzecke wie festgenagelt, weshalb sie nur vorgeben konnte, ihn nicht gesehen zu haben und darauf zu warten, dass Charlie sie sah. In ebendiesem Augenblick fragte ihre Mutter: »Wo ist denn jetzt dieser Freund, von dem du erzählst hast?«

»Er ist nicht mein Freund«, fauchte Jaime, während Charlie mit nachdenklicher Miene auf sie zukam.

»Farley. Edna«, sagte er zu Jaimes Eltern. Natürlich kannte er sie. Seine Lieblingsbar, ihre Lieblingsbar.

»Hallo, ich bin die Tochter der beiden«, sagte Jaime.

»Rück mal«, sagte Charlie und setzte sich neben sie; zu viert wurde es in der Sitzecke ziemlich eng. »Hey, Speedy!«, rief er dem alten Kellner zu. »Drei Cappuccinos und ein Monica Bianca!« Er grinste Farley an. »Sie sind also Jaimes Dad? Ist ja großartig!«

»Ähm, woher kennen Sie meine Tochter?«, fragte Farley.

»Ist dies der Bekannte, mit dem du dich treffen wolltest?«, fragte Edna ihre Tochter leicht beunruhigt.

»Ja, Mutter«, antwortete Jaime, ganz die pflichtbewusste Tochter. Ja, ich gehe mit diesem breitschultrigen Wagenparker aus. Es war verblüffend, wie gut sie sich trotz dieses peinlichen Anfangs dann doch verstanden. Vielleicht lag es an der Atmosphäre, daran, dass die Erwachsenen ihren Spaß hatten, vielleicht auch am Cognac. Charlies Drink war übrigens heiße Milch mit Kahlua und Cognac, was Jaime sich bei der zweiten Runde ebenfalls bestellte. Ihr Vater und Charlie redeten inzwischen über den Krieg. Farley und Charlie ziehen in den Krieg, dachte Jaime sarkastisch, schämte sich dann aber dafür und hörte ihnen zu. Ihr Vater war während des Zweiten Weltkriegs in der Armee gewesen. In seinem Arbeitszimmer hing ein Bild, das ihn in Uniform mit zwei anderen jungen Männern zeigte. Sie hatten sich die Arme um die Schultern gelegt und grinsten betrunken in die Kamera, der Helm schief auf dem Kopf. Als Jaime noch klein gewesen war, hatte es sie stolz gemacht, dass ihr Vater mehr Streifen auf dem Ärmel trug als die anderen beiden. Das war im Grunde auch schon alles, was sie über seine Karriere bei der Armee wusste. Er redete nie darüber. Erschrocken fragte sie sich, ob sein angebliches Manuskript auch vom Krieg handelte, genau wie Charlies.

»Und? Bei welcher Truppe waren Sie?«, fragte Farley.

»Bei der Infanterie«, erwiderte Charlie und zwinkerte Jaime zu.

»Infanterie«, wiederholte ihr Vater nachdenklich und rammte eine weitere halbgerauchte Zigarette in den Aschenbecher. »Waren Sie auch im Krieg?«

»O ja«, sagte Charlie. »Klar wie Schifferscheiße, entschuldigen Sie. Ich habe mich freiwillig gemeldet, wollte aus dieser Kleinstadt in Montana raus – Sie wissen ja: Seid Freiwillige, keine Verweigerer. Kennen Sie den noch? Tja, hat mir jedenfalls echt viel gebracht. Am 10. Mai 1950 habe ich mich gemeldet.« Er grinste Edna an, die ein Lächeln aufsetzte, ein ziemlich nettes Lächeln, wie Jaime fand. Mein Gott, meine Mutter flirtet mit ihm.

Charlie fuhr fort. »Den Rest kennen Sie. Grundausbildung in Fort Lewis, und dann hat man unsere Ärsche nach Korea verfrachtet. Entschuldigen Sie«, sagte er erneut zu Edna, die ihn anstrahlte.

»Ich habe für den Chronicle gearbeitet«, sagte sie. »Mich haut nichts so schnell um.«

»Schön«, sagte Charlie. »Dann können wir ja offen reden.«

»Waren Sie im Kampfeinsatz?«, fragte Farley hartnäckig weiter.

»Sicher doch«, erwiderte Charlie. »Ziemlich oft sogar.« Er führte das nicht weiter aus, weshalb Farley fragte, ob er verwundet worden sei.

»Eigentlich«, mischte sich Jaime ein, nur um diese Befragung zu unterbrechen, »ist er im Krieg gestorben.«

»Ich habe keinen Schuss abgekriegt und mir auch sonst kein Blei eingefangen«, sagte er zu Farley und ignorierte Jaimes Zwischenbemerkung. »Nur war ich eine Zeitlang Kriegsgefangener und stand verdammt kurz davor, meinen rechten Fuß zu verlieren. Durch Erfrieren, wissen Sie. Ein paar Zehen mussten allerdings dran glauben. Dafür gab’s das Purple Heart, ha ha.«

»Sie haben das Purple Heart?«, fragte ihr Vater mit unüberhörbarem Neid in der Stimme. Charlie nickte, und ihr Vater fuhr fort, da er jetzt die ganze schmerzhafte Wahrheit wissen musste. »Sonst noch Medaillen?«

»Na ja«, sagte Charlie. »Good Conduct Medal. Pacific Theater Ribbon. Korean Service Medal. Bronze Star.«

Farley trank aus und sah sich nach Speedy um. Er wirkte gequält. Der Bronze Star. Sie wusste zwar nicht genau, was das war, aber ihr war klar, dass ihr Vater ihn verdammt gern gehabt hätte. Er sah so rot und streng aus wie nie. Vielleicht glaubte er, Charlie würde lügen. Vielleicht log Charlie ja auch.

»Sie haben den Bronze Star?«, fragte ihr Vater schließlich, nachdem Speedy die Bestellungen entgegengenommen hatte und gegangen war.

Charlie seufzte. »Ja, hab ich. Ist aber kaum der Rede wert. Zwei oder drei von uns haben ihn verliehen bekommen.« Er schien das Thema wechseln zu wollen. »Und was ist mit Ihnen?«, fragte er Farley. »Bei welchem Verein waren Sie?«

»Ach, auch in der Armee, habe aber keine Medaillen«, erwiderte Farley kurz angebunden.

»Im Kampfeinsatz gewesen?« So leicht wollte Charlie ihn nicht vom Haken lassen. Neugierig wartete Jaime auf die Antwort ihres Vaters.

Farley wägte jedes Wort sorgfältig ab. »Nur mit meinen Vorgesetzten«, sagte er schließlich, was Charlie ein lautes Lachen entlockte.

»Tja, die hatten wir alle«, sagte er, und die Anspannung verflog.

»Okay, Schluss mit Kriegsgeschichten«, sagte Edna und legte ihre Hand auf Farleys. Jaime musste sich eingestehen, dass sie ihre Mutter trotz aller üblichen Teenagerfeindseligkeiten ziemlich gern hatte.

»Mom, du bist eine tolle Frau«, sagte Jaime und legte einen Arm um ihre Mutter, die ihr dafür einen feuchten Kuss auf die Wange drückte.

»Was für eine nette Familie«, sagte Charlie. »Tja, wir wollen noch los und einen Hamburger verdrücken. Lust mitzukommen?« Er trank aus und erhob sich. Jaime erwiderte den Wangenkuss ihrer Mutter und rutschte von der Bank.

»Danke, nein«, erwiderte Farley. Und an Jaime gewandt fragte er: »Wie kommst du nach Hause?«

»Ich bringe sie sicher und wohlbehalten zurück«, erklärte Charlie gutgelaunt. »Nun los, Jaime. Ich bin so hungrig, ich könnte glatt einen ganzen Muli – na ja, ich bin jedenfalls ziemlich hungrig.«

»Sie wollten sagen: einen ganzen Muliarsch verdrücken, stimmt’s?«, meinte Farley mit leichtem Grinsen. »Haben wir zu meiner Zeit auch immer gesagt.«

Sie bahnten sich einen Weg quer durch die Bar zur Tür. Charlie klopfte dem einen oder anderen in der Menge auf die Schulter, sagte immer wieder hallo, und es war nicht zu übersehen, dass er oft herkam. Niemand hatte Jaime nach einem Ausweis gefragt. Natürlich war sie mit ihren Eltern zusammen gewesen, trotzdem würde sie sich das Tosca Café merken.

6.

Als sie von der Columbus zum Broadway gingen, blies ein kalter Wind, und wie selbstverständlich legte Charlie seinen Arm um ihre Schultern, um sie zu wärmen; ebenso selbstverständlich rückte sie näher an ihn heran.

»Hör mal«, sagte er, »wir können bis dahin gehen, wo mein Wagen steht, den Motor anschmeißen und rüber nach Van Ness fahren, oder wir biegen rechts ab und holen uns in der Billardhalle einen Burger. Hast du schon mal einen von Mikes Burgern gegessen?«

»Wer ist Mike?« Es war fast zwei Uhr und die Straße nahezu leer. Sie bogen um die Ecke und gingen einen halben Block weit bis zu einer überfüllten Billardhalle mit einem Imbisstresen.

»Hierher kommt man, wenn die Bars schließen«, erklärte Charlie. Ein lautes Zischen und einige Flammen drangen aus dem breiten Herd hinterm Tresen, an dem drei Köche in Weiß Hamburger grillten und etwas, das wie Rührei aussah, in kleinen Bratpfannen wendeten. Charlie drängte nach vorn, und wenige Minuten später führte man sie an einen Platz, von dem aus sie die Köche beobachten konnten. Charlie bestellte für sie beide. »Keine Mayo, kein Senf, keinen Salat oder Tomaten, nur Fleisch und gebratene Zwiebeln in einem dieser ausgehöhlten Baguettebrötchen«, sagte Charlie, dem der Hunger aus den Augen funkelte. Jaime fühlte sich warm und geborgen. Außerdem war sie leicht betrunken. Sie hoffte, sie konnte essen, ohne sich hinterher gleich übergeben zu müssen. Als die Hamburger auf einem Blatt Wachspapier gebracht wurden, gab es zur Verzierung nur zwei kleine, verschrumpelte grüne Paprika; Jaime nahm eine und steckte sie sich in den Mund. Tränen stiegen ihr in die Augen. »Köstlich!«, sagte sie.

»Iss auf«, meinte Charlie gutgelaunt und nahm selbst einen großen Bissen, während ihm Bratensaft über Gesicht und Hände lief. Sie vergrub die Zähne in ihren schlichten, großen, unhandlichen Hamburger, der beste, den sie je gegessen hatte. Sie schlang ihn hinunter, Saft troff ihr vom Kinn, und sie aß anschließend die zweite kleine Paprika, danach auch beide von Charlie. Er bestellte ihnen ein kleines Glas roten, starken, fast bitteren Hauswein, dann drehten sie sich um und schauten den Billardspielern zu. Die Halle füllte sich zusehends mit Barkeepern, Kellnerinnen, Stripperinnen, Parkplatzwärtern oder Italienern mit blauen Anzügen und grauen Hüten. Jaime war in der Menge die einzige Touristin, auch wenn sie sich nicht so fühlte. Man kam vorbei, um hallo zu sagen. Hier war sie keine Fremde, nicht mit Charlie an ihrer Seite.

Am Tisch vor ihnen wurde nicht Pool, sondern Snooker gespielt, ein Spiel, das Jaime nicht kannte. Während sie zuschauten, wie ein schlanker junger Mann namens Tommy gegen einen untersetzten älteren Herrn namens Whitey spielte, erklärte Charlie die Regeln.

»Tommy ist besser als Whitey, ist er doch, oder?«, fragte sie, nachdem sie das Spiel eine Weile verfolgt hatte.

Charlie lachte. »Tommy ist eine Frau«, sagte er. »Achte mal drauf, wie Whiteys Humpeln zunimmt, je weiter er zurückfällt. Tommys Auto steht übrigens auf der anderen Straßenseite, gleich neben dem Enrico’s. Ist eine verdammt gute Snookerspielerin.«

Und eine Lesbierin, dachte Jaime so fasziniert wie schockiert. Tommy hatte mit ihr geflirtet, hatte sie nach einem guten Stoß angegrinst, nach einem schlechten die Achseln gezuckt. Das war unmissverständlich gewesen. Tommy trug ein Männerhemd von Hickory, eine Khakihose und kleine Oxford-Schuhe. Offenbar zählte sie zu den besseren Spielern, da sich eine Menschenmenge versammelte, um ihr zuzusehen, und eine Wolke bitter riechenden Zigarrenrauchs breitete sich aus. Alle hier waren so kosmopolitisch. Was führte sie doch für ein behütetes Leben. Dann aber fiel Jaime schlagartig wieder ein, dass ihr Vater seine Stelle verloren hatte. Bye-bye Bürgerlichkeit. Auf die Straße geworfen. Doch Charlie war hier, um sie zu beschützen.

»Muss man diese Bude nicht einfach lieben?«, schrie er ihr zu. Sie lächelte.

»Trinken wir noch ein Glas«, erwiderte sie. Vielleicht wollte ja niemand in ganz North Beach einen Ausweis sehen. Vielleicht war dies deshalb so eine Touristenattraktion.

»Kein Wein mehr«, sagte Charlie. »Es ist schon fast drei.«

»O Gott!«, erwiderte Jaime. »Ich muss nach Hause!«

»Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Snooker spielen, aber okay, ich habe versprochen, dich nach Hause zu bringen. Also los!« Er glitt von seinem Barhocker und streckte die Hände aus, um sie aufzufangen. Sie waren warm und trocken. Wie sie seine Hände liebte.

Draußen war es kalt, die Straßen lagen verlassen. »Wir können über die Grant laufen oder die Treppe nehmen«, sagte Charlie.

Sie entschieden sich für die Kearny-Treppe. Charlie schleppte sich nach oben, während Jaime drei Stufen auf einmal nahm. Sie kam vor ihm oben an, hockte sich auf die niedrige Straßenmauer und sah zu, wie Charlie den Hügel hinaufkeuchte und -schnaubte.

»Du solltest mit dem Rauchen aufhören«, meinte sie, als er bei ihr war, nach Luft rang und sich die Brust hielt. Er lehnte sich neben Jaime an die Mauer, während er geradezu japsend nach Atem rang. Dann lachte er. »Was bist du noch jung«, sagte er. »Jetzt komm.« Behutsam zog er sie von der Mauer herab und schloss sie in seine Arme. Sie küssten sich. Jaime hatte sich darauf eingestellt, dass sie mit ihm schlafen würde, statt nach Hause zu gehen. Das schien ihr ganz natürlich. Sie sah dies vermutlich viel entspannter als Charlie. Sie gingen die Kearny hoch zu seiner Wohnung. Als sie zu seinem Auto kamen, drückte er sie dagegen und küsste sie aufs Neue. Diesmal war es ein langer, sanfter Kuss. Als sie sich trennten, legte sie ihre Wange an seine und flüsterte: »Nimm mich mit zu dir.«

»Willst du nicht nach Hause?«

»Ich will bei dir sein«, sagte sie. Sie war hergekommen, weil sie gehofft hatte, ihn zu finden, nicht, um mit ihm zu schlafen, sondern um mit ihm zu reden, ihm zu erzählen, dass ihr Leben den Bach runterging, ihn um Rat zu fragen. All da schien ihr jetzt unwichtig.

Sie stand mitten in Charlies Wohnschlafzimmer, während er in die Küche ging und eine Lampe anknipste. In ihrem Licht sah die Wohnung seltsam gespenstisch aus. Heute Nacht würde sie keine Mönchsklause sein. Natürlich war Jaime nicht mehr danach, mit ihm zu schlafen, aber nun war sie einmal hier, sie hatte selbst darum gebeten, also würde der arme Charlie sie wohl verführen müssen.

»Benutzt du keine Schreibmaschine?«, fragte sie, als er zurück ins Dämmerlicht kam.

»Klar doch«, sagte er und zog sie an sich. Sie sank ihm entgegen.

»Hey«, sagte Charlie überrascht und ließ sie los.

Er war zu sensibel. Sie kam näher und schmiegte Hände und Wange an seine Brust. »Du wirst die ganze Arbeit machen müssen«, sagte sie. »Ich habe zu viel Angst.«

»Und du bist dir sicher, dass du es willst?«

»Ja, aber wenn du nicht willst, ist das auch in Ordnung.«

»Möchtest du, dass ich dich nach Hause bringe?«

»Verdammt, nein, ich möchte, dass du mich in dein Bett bringst.«

»Und warum wirst du dann ganz kalt?«

»Ich glaube, du magst mich nicht.« Jaime war wütend, die Wärme vom Alkohol verflogen. Sie fühlte sich leer und dumm.

»Tja, wenn du das glaubst, fahre ich dich besser nach Hause«, sagte er mit einem bitteren Ton in der Stimme.

»Könnte ich erst wohl ein Glas Wasser bekommen?«, fragte sie kleinlaut. Sie saß an seinem Tisch, während er in die Küche ging und mit einem kleinen Senfglas Wasser zurückkam. Er setzte sich aufs Bett und sah ihr zu, wie sie daran nippte.

»Alles okay?«, fragte er.

»Mir geht’s gut«, erwiderte sie. »Ich hatte einen ziemlich schlimmen Tag. Bin gleich wieder auf dem Damm.«

»Ich mag dich wirklich gern«, sagte er. »Bist du noch Jungfrau?«

»Ich wüsste nicht, was das hiermit zu tun hat.«

»Danke«, erwiderte er. »Das erklärt alles … unseren Wankelmut …«

Mit wummerndem Herzen stand Jaime auf. »Ich bin nicht wankelmütig«, sagte sie, ging zu ihm, nahm seinen Kopf in beide Hände, hob ihn zu sich und küsste ihn, ihre Zunge in seinem Mund. Einen Moment später lagen sie beide auf seinem Bett, hielten sich fest umklammert, küssten sich und stöhnten.

»Nimm mich!«, schrie sie.

7.

Jaimes Vater hatte sich eine Geliebte gehalten und starb in ihrer Wohnung, genaugenommen in ihrem Bett. Jaime fand dies allerdings erst am Abend vor der Beerdigung heraus. Bis dahin hatte sie nur gewusst, dass er irgendwo außer Haus an einem Schlaganfall gestorben war.

Es wäre übertrieben gewesen, wollte man behaupten, Jaime und ihr Vater hätten sich zum Zeitpunkt seines Todes auseinandergelebt, auch wenn sie sich ziemlich oft in den Haaren gelegen hatten. Natürlich wegen Charlie. Nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht hatte Charlie sie gegen acht Uhr früh an einem strahlenden, klaren, verheißungsvollen Morgen nach Hause gebracht. Jaime war längst bis über beide Ohren in ihn verliebt, wusste es nur noch nicht. Sie nahm sogar an, man würde sich immer so fühlen, wenn man sich die ganze Nacht geliebt hatte. Und es freute sie, sich bestimmt noch oft in ihrem Leben so zu fühlen. Sie verstand überhaupt nicht, warum sie so lange damit gewartet hatte.

»Das hier, ja?« fragte Charlie und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen das Haus. »Ist ja die reinste Villa«. Jaime küsste ihn und stieg aus dem Wagen.

»Wir sehen uns im Seminar.« Sie grinste ihn an.

»Aber sicher.« Er grinste zurück.

Es überraschte sie, ihren Vater im Esszimmer in seinem Bademantel zu sehen. Vielleicht, weil sie vergessen hatte, dass er vor die Tür gesetzt worden war, oder sie hatte sich nicht klargemacht, dass dies bedeutete, er würde von nun an ständig zu Hause sein. Jedenfalls solange er keine neue Stelle bekam. Er sah schrecklich aus in diesem Morgenmantel aus blauem Satin mit blassrotem Aufschlag. Außerdem hatte er keine Brille auf, und seine rotunterlaufenen Augen erinnerten irgendwie an die eines Affen, eines Primaten im Zoo. Traurige, irre, alte Augen, dachte Jaime und versuchte, sich erhobenen Hauptes der Situation zu stellen.

»Morgen, Dad«, sagte sie und setzte sich an ihren üblichen Platz am Tisch.

»Was zum Teufel hat das zu bedeuten, dass du erst um acht Uhr früh nach Hause kommst?«

»Ich habe Hunger«, sagte sie genau in dem Moment, als ihre Mutter aus der Küche kam, verkatert und in ihrem rosafarbenen Morgenrock sowie mit der alten rosafarbenen Haube auf dem Kopf, die sie wie Martha Washington aussehen ließ. Mom brachte die Kaffeekanne, und während ihr Vater begann, Jaime Vorhaltungen zu machen, hielt sie ihrer Mutter eine Tasse hin. Natürlich war Charlie zu alt für sie. Und er parkte Autos, auch wenn er Schriftsteller werden wollte. Schriftsteller wollten schließlich alle werden. Vorläufig war er jedenfalls nur ein Einparker und eigentlich auch ein Vergewaltiger, denn irgendwie musste er Jaime ja verführt und sie dazu gezwungen haben. Jaime fragte sich, was ihr Vater wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass Charlie für sie der Erste gewesen war, aber sie sagte nichts, ließ die Predigt erhobenen Hauptes über sich ergehen und nippte dabei an ihrem Kaffee. Sie würde sich verdammt noch mal kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Schließlich hatte sie nichts zu bereuen. Ihr Vater aber bestand darauf, dass sie nie wieder mit Charlie ausging, doch ihre Mutter rettete sie.

»Mein Lieber«, sagte sie zu ihrem Mann. »Wir können nicht von ihr verlangen, dass sie nicht mehr ausgeht.«

»Aber wir können durchaus verlangen, dass sie sich von Männern fernhält, die doppelt so alt sind wie sie!«, sagte er aufgebracht, und sein rotes Gesicht lief noch dunkler an.

»Nein, können wir nicht«, erwiderte ihre Mutter leise. Und damit war es vorbei. Ihr Vater musste mit einer schlechten Meinung von seiner Tochter gestorben sein.