14,99 €

Mehr erfahren.

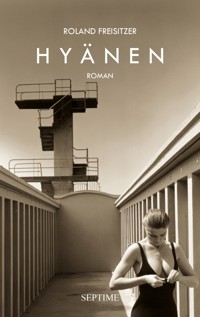

- Herausgeber: Septime Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von seiner Frau überraschend verlassen, lässt sich Daniel Frey ziellos durch das abendliche Wien treiben. Kurz entschlossen bucht er am nächsten Tag einen Flug nach Tokio. Sein Sitznachbar heißt Daniel Bernhaugen und scheint eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Frey zu haben. Bernhaugen überredet Frey, mit ihm weiter nach Nagasaki zu reisen, wo er mit seiner Frau Naoko eine Buchhandlung betreibt. Frey stimmt schnell entschlossen zu, doch bei der Landung in Nagasaki stürzt das Flugzeug ins Meer. Daniel kommt erst Wochen später als nur einer von sieben Überlebenden in einem Krankenhaus zu sich. Er erinnert sich an nichts. Ist er tatsächlich Daniel Bernhaugen, wie Doktor Miyamoto behauptet? Wieso erinnert er sich dann nicht an seine Frau oder an die Buchhandlung? Doch niemand scheint Zweifel an seiner Identität zu haben. Daniel beginnt zu recherchieren und macht dabei eine erstaunliche Entdeckung: Ist er möglicherweise der beim Absturz ums Leben gekommene Daniel Frey, den man in Österreich des Mordes an seiner Frau bezichtigt? Die Suche nach seiner Identität wird zu einem lebensgefährlichen Abenteuer, das ihn an seine

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Cover

Impressum

Autor und Klappentext

Titelseite

Buchanfang

ERSTER TEIL

ZWEITER TEIL

DRITTER TEIL

VIERTER TEIL

© 2021, Septime Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten.

EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer

ISBN: 978-3-903061-88-0

Lektorat: Teresa Profanter

Cover: Jürgen Schütz

Printversion: Hardcover, Schutzumschlag

ISBN: 978-3-99120-005-5

www.septime-verlag.at

www.facebook.com/septimeverlag

www.twitter.com/septimeverlag

Roland Freisitzer

wurde 1973 in Wien geboren und wuchs in Moskau, Warschau, Kapstadt und St. Pölten auf, bevor er sich 1989 erneut nach Moskau begab, um Komposition zu studieren. Der Komponist und Dirigent ist Dozent im Bereich der zeitgenössischen Musik an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Seit mehr als einem Jahrzehnt rezensiert Roland Freisitzer zeitgenössische Literatur. Frey ist sein Romandebüt.

Klappentext

Von seiner Frau überraschend verlassen, lässt sich Daniel Frey ziellos durch das abendliche Wien treiben. Kurz entschlossen bucht er am nächsten Tag einen Flug nach Tokio. Sein Sitznachbar heißt Daniel Bernhaugen und scheint eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Frey zu haben. Bernhaugen überredet Frey, mit ihm weiter nach Nagasaki zu reisen, wo er mit seiner Frau Naoko eine Buchhandlung betreibt. Frey stimmt schnell entschlossen zu, doch bei der Landung in Nagasaki stürzt das Flugzeug ins Meer. Daniel kommt erst Wochen später als nur einer von sieben Überlebenden in einem Krankenhaus zu sich. Er erinnert sich an nichts. Ist er tatsächlich Daniel Bernhaugen, wie Doktor Miyamoto behauptet? Wieso erinnert er sich dann nicht an seine Frau oder an die Buchhandlung? Doch niemand scheint Zweifel an seiner Identität zu haben. Daniel beginnt zu recherchieren und macht dabei eine erstaunliche Entdeckung: Ist er möglicherweise der beim Absturz ums Leben gekommene Daniel Frey, den man in Österreich des Mordes an seiner Frau bezichtigt? Die Suche nach seiner Identität wird zu einem lebensgefährlichen Abenteuer, das ihn an seine Grenzen bringt. – Ein Abenteuer, das sein Leben für immer verändern wird.

Roland Freisitzer

Frey

Roman | Septime Verlag

Für Julia

Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält, oder eine ganze Reihe von Geschichten. Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein

World is suddener than we fancy it. World is crazier and more of it than we think, incorrigibly plural.

Louis MacNeice, Snow

ERSTER TEIL

1

»Dann legen Sie doch mal los«, sagte Dorn ungeduldig.

Ich hörte ihn die fünfzehn Zentimeter große Wilhelm-Wundt-Büste auf seinem schräg hinter mir platzierten Schreibtisch mit viel Druck hin- und herschieben. Das knarzende Geräusch, das die Büste des Begründers der experimentellen Psychologie dabei machte, jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich wollte davonlaufen, übte mich jedoch in Wundtscher Selbstbeobachtung und blieb sitzen. Durch das Fenster betrachtete ich den Park, auf den man aus dem abgewetzten Ohrensessel des Therapeuten blickte. In der Hoffnung auf eine Art von Erleuchtung, eine Idee oder irgendeinen Lösungsansatz starrte ich auf die sieben spärlich belaubten Kastanienbäume, die den Park umrandeten. In die Mitte des Parks hatte man einen lieblos gestalteten Kinderspielplatz gesetzt: eine Sandkiste, zwei blaue Wippen, eine rote Schaukel und ein grünes Klettergerüst mit gelber Rutsche. Neben einer der beiden Schaukeln sah ich ein blondes Mädchen seilspringen. Ihr rotkariertes Kleid und ihre langen Zöpfe flogen wild durch die Luft. Ein Anzugträger mit Aktentasche querte den Spielplatz. Mit einem Mal blieb er stehen, fingerte ein Päckchen aus seiner Sakkoinnentasche und zündete sich eine Zigarette an. Er sah dem Mädchen kurz zu und ging weiter. Dorn seufzte und erinnerte mich daran, dass ich auf diesem Termin beharrt hatte. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Großartig, ich hatte bereits zehn teure Minuten mit der Beobachtung des Parks verbracht.

»Wir reden heute vermutlich nicht über Ihre Wut und die besprochene Strategie, damit umzugehen«, sagte Dorn.

Ich schüttelte den Kopf.

»Erzählen Sie mir, was Sie bedrückt«, sagte er.

»Meine Frau ...«, erwiderte ich. »Sie hat vor fünf Tagen ein Fernsehgerät gekauft. Während ich dienstlich in London war. Einen riesigen Flachbildschirm, wissen Sie, was ich meine?«

Dorn nickte.

»Was bedeutet das für Sie?«, fragte er. »Stört Sie die Anwesenheit des Fernsehers?«

Ich meinte, dabei einen leicht vorwurfsvollen Unterton in seiner Frage mitschwingen zu hören. Als ob mich der Fernseher allein hierhergeführt hätte! Ich unterdrückte meinen Ärger und erinnerte mich daran, dass nicht alles, was ich im ersten Moment als kritisch oder vorwurfsvoll empfand, auch tatsächlich so gemeint war.

»Nein. Das allein ist es natürlich nicht«, sagte ich.

»Gut. Was ist es dann?«

»Zuallererst hat es mich überrascht. Meine Frau hat sich bisher immer vehement gegen die Anschaffung eines Fernsehers gewehrt. Nicht einmal vor der Fußballweltmeisterschaft durfte ich einen kaufen. ›Schwachsinn, rausgeschmissenes Geld, wozu in die blöde Glotze starren, Volksverdummung, wieso sollten wir ein derart beschissenes Ding daheim stehen haben‹«, zitierte ich Sarah.

Ich blickte zu Dorn, der sich träge am linken Ohr kratzte. Dabei bewegte sich die rechte Hälfte seines imposanten, längst ergrauten Walross-Schnauzers im Rhythmus des Kratzens auf und ab.

»Meinungen ändern sich immer wieder im Leben«, sagte er. »Damit muss man rechnen.«

Ich blickte wieder aus dem Fenster. Als ob ich das nicht wüsste.

»Welche Bedeutung hat der Fernseher für Ihre Frau?«

Ich zuckte mit den Schultern.

»Es ist ja nur ein Fernseher und kein … sagen wir … Liebhaber«, sagte er. »Außerdem haben Sie ja auch etwas davon. Sie können nun endlich daheim Fußball schauen. Allerdings, mit Ihrer Disposition sollten Sie vielleicht Spiele unserer Nationalmannschaft vermeiden … die könnten zu unerwünschten Wutausbrüchen führen.«

Eine junge Frau setzte sich auf eine Bank im Park und zündete sich eine Zigarette an. Als ich ihr dabei zusah, verspürte ich selbst Sehnsucht nach einer Zigarette. Jammerschade, dass ich seit vier Jahren nicht mehr rauchte. Vielleicht sollte ich Sarahs Fernsehwahn einfach ignorieren und hoffen, dass sie bald selbst genug davon hatte.

»Das tatsächliche Problem ist ja in Wahrheit ein anderes«, sagte ich. »Sie sitzt seither rund um die Uhr vor dem Ding und schaut verschwitzten, testosterongesteuerten Kerlen in kurzen Hosen dabei zu, wie sie einander mit Schlägen und Tritten malträtieren.«

Ich drehte mich wieder zu Dorn um und sah ihn mit dem linken Zeigefinger in der Nase bohren. Er lächelte und entfernte den Finger aus der Nase.

»Erzählen Sie bitte weiter!«

War die Ausrichtung des Ohrensessels mit Blick aus dem Fenster strategisch gewählt? Sie erlaubte dem Therapeuten jedenfalls unbeobachtetes Nasenbohren, während er den Ausführungen seiner Klienten lauschte, die mit Blick auf den Park ihrer Kindheit oder sonstigen versteckten Erinnerungen auf den Zahn fühlten.

»Sie sieht nur mehr fern und redet kein Wort mehr mit mir«, sagte ich. »Sie beantwortet keine Fragen, sie ignoriert sie nicht einmal. Sie grüßt nicht, sie reagiert überhaupt nicht. Als hielte sie sich in einer weit entfernten Parallelwelt auf. Natürlich kommt sie auch nicht mehr ins gemeinsame Bett. Ich weiß nicht einmal, ob sie überhaupt noch schläft. Wenn ich morgens aus dem Schlafzimmer komme, sitzt sie genauso da wie am Abend zuvor. Nur Essen und Getränke holt sie sich von Zeit zu Zeit aus der Küche.«

»Woher wissen Sie das?«, fragte Dorn.

»Sie lässt die schmutzigen Gläser und Teller, mitsamt den eingetrockneten Essensresten, einfach neben der Spüle stehen. Verpackungsmüll ebenso. So lange, bis ich aufräume, abwasche oder das schmutzige Geschirr in den Geschirrspüler einräume.«

Dorn lachte kurz auf und klopfte mit dem Zeige- und Mittelfinger einen Rhythmus auf die Tischplatte. Er erinnerte mich an eine hinkende Variante des Schlagzeugparts aus Maurice Ravels Bolero. Wenn Dorn nur im Rhythmus bliebe! Seine irritierenden Angewohnheiten gingen mir langsam richtig auf die Nerven.

»Ihre Frau schläft also gar nicht mehr?«, fragte er, als er endlich genug geklopft hatte.

»Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Wenn, dann auf dem Sofa.«

Dorn schwieg, kratzte sich an der Stirn und schaute suchend umher. Er wirkte so offensichtlich ratlos, dass ich zur Beruhigung wieder aus dem Fenster sah. Gerade rechtzeitig, um ein Flugzeug im Landeanflug über die Dächer Wiens in Richtung Schwechat schweben zu sehen.

»Man kann also tatsächlich rund um die Uhr im Fernsehen derartige Kämpfe sehen?«, fragte Dorn.

Ich nickte und erklärte, dass es ein asiatischer Kabelsender sei. Dorn kritzelte ein paar Worte auf ein Post-it. Er wirkte nun hellwach.

»Ich vermute, dass es ein thailändischer Sender ist, wenn ich die Schriftzeichen am oberen Rand des Bildschirms richtig deute«, ergänzte ich.

»Gut zu wissen, danke«, erwiderte er und setzte drei Punkte an das Ende seiner Notiz.

»Sind Sie an dieser Sportart interessiert?«

Dorn ignorierte meine Frage und schloss die Augen. Nach fast einem Jahr Therapie wusste ich, dass er jetzt nachdachte und ich still auf seine Erkenntnis zu warten hatte. Ich sah erneut aus dem Fenster, unschlüssig, ob ich meine Aufmerksamkeit dem Park oder den Flugzeugen zuwenden sollte.

»Wenn Sie mich fragen«, sagte er endlich, »dann klingt das nicht erfreulich für Sie.«

Ich nickte. Das hatte ich auch längst verstanden. Wozu war ich überhaupt hier?

»Ihrer Frau hingegen scheint dieser Zustand zu behagen, wenn ich all das in Betracht ziehe, was Sie bisher erzählt haben. Sonst hätte sie keinen Grund, derart gegen ihre tägliche Routine und die ungeschriebenen Verhaltensregeln in Ihrer Beziehung zu verstoßen. Es stellt sich nur die Frage, was sie damit bezwecken will«, sagte er mit einem überheblichen Gesichtsausdruck, der wie eine Schuldzuweisung auf mich wirkte. »Im Idealfall könnte es sich um eine vorübergehende Sache handeln. Vielleicht nur eine Verirrung. Oder gar ein Schrei nach Aufmerksamkeit!«

Was dachte er sich bloß dabei, mich anzusehen, als ob ich für Sarahs Fernsehwahn verantwortlich sei? Als hätte ich sie in diesen Irrsinn getrieben. Zorn stieg in mir auf. Lutsch-mich-Mister-Dorngesicht, schrie ich stumm und erkannte, dass ich aus Jonathan Lethems Roman über einen Kleinganoven mit Tourettesyndrom zitiert hatte. Ich musste lachen, weil Dorn im Gegensatz zur Romanfigur nicht darauf reagierte. Das löste mein Problem zwar nicht, aber ich fühlte mich auf der Stelle doch erheblich besser. Ich hatte keine Ahnung, was Sarah mit ihrem Verhalten bezwecken wollte, und zuckte genervt mit den Schultern.

Dorn schnaubte unzufrieden.

Du blöder, überheblicher Pisskopf, du kannst mich mal.

»Ich weiß es natürlich auch nicht«, sagte er. »Es ist ihr wichtig, das steht fest. Nur, was genau ist es? Was steckt dahinter? Diese Fragen sollten Sie möglichst rasch klären.«

Ich wandte mich von Dorn ab und schaute genervt aus dem Fenster. Er konnte mir nicht helfen. Ich hätte meinen Zorn gern laut über den Park hinausgeschrien. Auch wenn das nichts geändert hätte. Das war mir klar. Von einer Lösung meines Problems schien ich noch weiter entfernt als vor dem Termin mit meinem Therapeuten.

Ein alter Mann mit Hund ging langsam an dem Mädchen vorbei, das mittlerweile auf der roten Schaukel saß. Er wandte sich ihr zu, kramte in seinen Hosentaschen und hielt dem Mädchen irgendetwas auf der Handfläche entgegen. Das Mädchen reagierte nicht auf ihn. Der Hund bellte den Mann auffordernd an und erhielt, was der Mann dem Mädchen angeboten hatte. Der Mann schüttelte den Kopf, zündete sich eine Zigarette an und ging langsam weiter.

»Was sagt Ihre Frau denn eigentlich dazu?«, fragte Dorn.

Ich hatte Dorn in der Vergangenheit immer wieder verdächtigt, in Wahrheit zu schlafen, wenn er mir mit geschlossenen Augen zuhörte. Seine Frage bekräftigte meinen Verdacht.

»Wie ich bereits sagte«, erwiderte ich und warf ihm einen verärgerten Blick zu, »sie bekommt außer den Kämpfen überhaupt nichts mit. Sie sagt also kein Wort dazu.«

Er ignorierte meinen Blick und fragte, ob ich nicht versuchen wolle, Sarah durch physische Intervention vom Fernseher abzulenken.

»Es könnte doch zielführend sein, sich selbst zwischen das Gerät und Ihre Frau zu stellen«, fügte er erklärend hinzu.

Daraufhin erzählte ich ihm von meinem kläglich gescheiterten Versuch, sie genau mit dieser Taktik abzulenken. Schilderte, wie Sarah immer wieder eine neue Position gesucht und gefunden hatte, um doch an mir vorbeisehen zu können, und wie ich am Ende entnervt resigniert hatte.

»Wirklich bedauerlich«, sagte Dorn kopfschüttelnd. »Machen Sie sich Gedanken, ob es unter Umständen nicht andere Möglichkeiten gibt, die Aufmerksamkeit Ihrer Frau zu erlangen.«

Warum glaubst du dämlicher Wichser eigentlich, dass ich da bin, wollte ich ihm entgegenschreien, fragte aber stattdessen freundlich lächelnd: »Welche Möglichkeiten meinen Sie?«

Dorn hatte sich mit den Händen rechts und links auf die Tischplatte gestützt, die Ellenbogen in Lauerstellung.

»Sorgen Sie unbedingt für Klarheit. Wenn möglich, gleich heute«, sagte er und stand auf.

Ich nickte.

Schweigend ging er dreimal um den Schreibtisch herum. Ich sah, dass er das rechte Bein dabei ein wenig unkoordiniert nachzog, und fragte mich, ob er auf mehr als mein Nicken wartete. Verstohlen betrachtete er seine Armbanduhr. Kurz darauf seufzte er und wandte seinen Blick scheinbar desinteressiert in Richtung der stummen Kuckucksuhr, ein Erbstück von seiner Großmutter, das er nicht etwa wegen eines schreckhaften Klienten mundtot gemacht hatte, sondern auf Wunsch seiner Frau. Gleich beim ersten Termin hatte ich die Geschichte erfahren, sicherlich wie alle anderen Klienten auch. Da der Blick zur Uhr die letzten fünf Minuten der Sitzung ankündigte, bat ich Dorn um einen weiteren, möglichst zeitnahen Termin und versprach, mich umgehend um die Klärung meines Problems zu kümmern.

»Koste es, was es wolle«, sagte ich.

Dorn setzte sich mit einem seltsam dumpfen Geräusch hin und musterte mich. Er bat mich, bei der Wahl meiner Mittel besonders vorsichtig zu sein.

»Passen Sie auf, hören Sie Ihrer Frau zu und gehen Sie nur nicht brachial vor, wenn Ihnen etwas an Ihrer Beziehung liegt«, sagte er, während er im Terminkalender blätterte. »Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie sich immer im Griff haben. Sie wissen ja, zählen, zählen, zählen ... Die Sache ist äußerst delikat, wenn Sie verstehen, was ich meine ... Morgen, siebzehn Uhr?«

Ich nickte, bedankte mich für sein Entgegenkommen und schlüpfte in meine Weste.

»Schön, da wünsche ich Ihnen viel Glück für heute Abend«, sagte er lachend und unterschrieb die bereits ausgefüllte Honorarnote.

Er drückte mir das Kuvert mit der Honorarnote in die Hand und schob mich mit elegantem Nachdruck zur Tür hinaus. Ich verzichtete auf den Fahrstuhl, lief die Treppe hinab, trat hinaus auf die Straße, atmete tief durch und sah mich um. Das Mädchen hatte den Spielplatz bereits verlassen.

Langsam ging ich über den Spielplatz und warf einen Blick hinauf zur Praxis im zweiten Stock. Dabei bildete ich mir ein, eine leichte Bewegung des Vorhangs und dahinter Dorns Umriss zu sehen. Ja, ich würde die Sache mit Sarah heute klären. Egal wie. Es war höchste Zeit. Ich musste einfach ruhig bleiben, dann würde sich alles lösen. Sicherlich gab es eine einfache Erklärung. Ich hatte diesem Fernsehwahn nur zu viel Beachtung geschenkt. Breit grinsend winkte ich in Richtung des Fensters. Ja, heute würde ich das klären!

Ich musste Lebensmittel einkaufen und schlenderte gemütlich zur Straßenbahnhaltestelle. Die Menschen, die mir begegneten, erschienen mir freundlicher und sympathischer als sonst. Ich lächelte ihnen zu und sie erwiderten mein Lächeln. Alles wirkte heller als üblich. Farbiger. Schöner. Ich stellte im Kopf eine Einkaufsliste zusammen und beschloss, auch einen Strauß Rosen für Sarah zu kaufen.

2

Bereits im Stiegenhaus empfing mich das viel zu laute Gejohle aus dem Fernseher. Auf der Suche nach dem Schlüssel durchwühlte ich gereizt meine Tasche, schloss die Tür auf, zog in der Garderobe die Weste aus und betrat mit den Einkaufstüten und dem Strauß Rosen das Wohnzimmer. Ohne aufzusehen, griff Sarah zur Fernbedienung und stellte ein bisschen leiser. Noch immer viel zu laut für ein Gespräch, doch weniger störend als zuvor. Konzentriert folgte sie dem Geschehen im Ring, ließ sich keinen einzigen Tritt entgehen, achtete mit aufmerksamer Miene auf jeden Schlag. Überrascht bemerkte ich, dass sie ein anderes T-Shirt als in der Früh trug. Das mir unbekannte Shirt wirkte alt und abgetragen, der abblätternde Aufdruck über ihrer Brust ließ gerade noch F*CK ME TENDER erkennen.

»Hallo Sarah«, rief ich, zählte bis zehn und versuchte es dann erneut.

Da ich auch diesmal keine Antwort bekam, schleppte ich die Einkäufe in die Küche, ordnete die Lebensmittel in Kühl- und Vorratsschrank ein, beschnitt die Rosen und stellte sie in die Vase. Ich befüllte sie zu einem Drittel mit Wasser und machte mich auf die Suche nach einem Aspirin. Beim Öffnen des Arzneimittelschranks fiel mir Sarahs Föhn auf den Kopf. Der hat da nichts verloren. Verflucht! Kurz darauf fand ich das Aspirin und warf eine Tablette in die Vase. Wie beruhigend doch das zischende Geräusch einer sich im Wasser auflösenden Tablette sein kann. Ich trug den Föhn ins Badezimmer. Beim Händewaschen stellte ich fest, dass Sarah geduscht und Zähne geputzt hatte. Ihre Zahnbürste lag neben dem Becher und das noch immer feuchte Handtuch lag am Boden. In Sarahs Haarbürste hingen mehrere Büschel rotblondgelockter Haare. Es überraschte mich nicht nur, dass sie, erstmals seit dem Kauf des Fernsehers, Körperpflege betrieben hatte, sondern in erster Linie die Gleichgültigkeit, mit der sie gegen die von ihr aufgestellten Ordnungsregeln verstoßen hatte. Ich stellte die Zahnbürste in Sarahs gelben Becher zurück, hob das Handtuch vom Boden auf, roch kurz daran und warf es angeekelt in den Wäschekorb.

»So kann es nicht weitergehen«, sagte ich und trat mit den Blumen an Sarah heran. »Hallo Schatz, schau, Rosen. Ich dachte, die könnten dir gefallen.«

Im nächsten Moment ärgerte ich mich bereits über den Nachgeschmack der Unterwürfigkeit, den meine Worte hinterließen. Sarahs Augen schweiften keine Sekunde vom Bildschirm ab. Ich setzte mich auf die schräg gegenüber der Couch platzierte Récamiere und beobachtete sie. Das ausgewaschene, viel zu weite T-Shirt und die wilden Locken verliehen Sarah eine unerwartet vulgäre und doch erregende Ausstrahlung. Ihr Mienenspiel drückte aus, dass nichts auf der Welt diesem Wettkampf auf dem Bildschirm Konkurrenz bieten konnte. Dabei bewegten sich ihre Pupillen fahrig hin und her. Bei besonders harten Treffern leckte sie sich über die Lippen und griff sich in den Schritt. Ich kannte meine Frau seit fast acht Jahren. So hatte ich sie noch nie erlebt.

»Wir müssen reden. Du kannst mich nicht einfach ausblenden. Du siehst und hörst mich doch … Sarah?«

Ich spürte, wie der Jähzorn in mir anschwoll. Er wuchs wie eine Flutwelle in mir an und ich wusste, dass es nur mehr Sekunden dauern würde, bevor ich die Kontrolle über mich verloren hatte. Mit einem Schrei sprang ich auf und riss das Stromkabel des Geräts so heftig aus der Steckdose, dass diese schlaff aus der Mauer hing. Verputz rieselte zu Boden. Ein kümmerliches Zischen begleitete das Kollabieren der Kampfszene am Bildschirm.

Unheilvolle Stille füllte den Raum, bis Sarah mit dem Keuchen begann, das ihre schlimmsten Wutanfälle ankündigte. Ich drehte mich zu ihr und wusste, dass ich jetzt ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit sicher war. Ihre grünblauen Augen funkelten mich verächtlich an. Dreißig, neunundzwanzig, achtundzwanzig … Ich ließ mich wieder in die Récamiere sinken und atmete tief durch.

»Was soll das, du Arschloch«, schrie sie nach einigen Momenten Stille.

Sarah strahlte eine derbe Aggressivität aus, die ich bisher nie an ihr erlebt hatte. Auf gewisse Weise verdorben, ungehemmt und doch sehr erregend. Ich wehrte mich gegen die beginnende Erektion und zählte übertrieben langsam von zwanzig abwärts. Bei sieben hatte ich mich wieder unter Kontrolle.

»Was genau meinst du?«, fragte ich sie, bemüht, ruhig und kontrolliert zu wirken.

»Du hast den verdammten Stecker gezogen, du blöder, gehirnamputierter Schlappschwanz«, fauchte sie und ich spürte einige Tröpfchen Spucke im Gesicht. »Wie kommst du nur auf die beschissene Idee, den verfickten Stecker zu ziehen? Das geht dich alles gar nichts an. Das ist mein Leben. Lass mich gefälligst in Ruhe«, kreischte sie.

Sarahs Wut schien keine Grenzen zu kennen. Wie konnte Feindseligkeit das Gesicht einer geliebten Person nur so schnell zu einer schaudervollen Fratze entstellen? Sarahs Intelligenz, ihre Sanftheit und ihre Vernunft, Wesenszüge, die ich an ihr liebte – alles wie weggefegt!

»Ach so, es geht mich nichts an?«, fragte ich mit schneidender Stimme.

»Nein!«

»Wir sind seit acht Jahren ein Paar, so mit Vertrauen und Respekt und dem ganzen Drumherum, das damit verbunden ist! Eigentlich sollte das heißen, dass wir wie Erwachsene kommunizieren und dem Partner Erklärungen bieten, wenn wir auf einmal vor einem Fernseher dahinvegetieren. Würde ich zumindest sagen. Ja, du vegetierst vor dem Fernseher dahin! Das ist doch nicht normal. Du tust so, als würdest du mich weder hören noch sehen. Das ist richtig krank … Meinst du nicht, dass du mir zumindest eine Erklärung schuldest? Eventuell verstehe ich es ja! Versuch! Es! Doch! Einfach! Verdammt noch mal!«

Die letzten Worte hatte ich gebrüllt. Dafür hasste ich mich. Seit frühester Kindheit waren mir lautstarke Auseinandersetzungen peinlich, egal ob in privatem Rahmen oder vor Publikum. Nie hatte ich verstehen können, wieso sich meine Eltern immer so heftig streiten mussten. Leider steckte davon viel in mir. Jetzt musste ich mich allerdings beruhigen. Sofort.

»Du denkst, du hast das Recht, den Stecker zu ziehen, während ich schaue«, brüllte Sarah zurück. »Noch dazu mit so einem dämlichen Schrei! Als wärst du Rambo oder Tarzan.«

»Ja! Natürlich habe ich das Recht dazu! Was hätte ich denn sonst tun sollen, um mir deine Aufmerksamkeit zu verschaffen, wenn du auf gar nichts reagierst und nur mehr da hineinstarrst?«, fragte ich mit bebender Stimme und zeigte dabei auf den Fernseher.

Ich erschrak, als ich meinen Zeigefinger zittern sah.

»Ungeheuerlich! Das ist doch die Höhe! Du widerlicher kleiner Arschpickel willst mir weismachen, dass du den Stecker des Fernsehers einfach so ziehen darfst, nur weil dein kleines Spatzenhirn dir das erlaubt?«

Sarahs Aggressivität zerstörte die letzten Hoffnungen auf eine Rettung unserer Beziehung. Ich wollte sie auch gar nicht mehr retten, gestand ich mir ein und konnte regelrecht beobachten, wie sich der großmütige Teil in mir in Luft auflöste. Der Teil in mir, der in einer Situation wie dieser eingelenkt hätte, der die Schuld, welche auch immer, auf sich genommen und Sarah umarmt hätte, der sie beschwichtigt und zu ihr gesagt hätte, dass alles gut wird. Dieser Teil von mir suchte genau in diesen Sekunden das Weite. Sarah schwieg. Während ihre Nasenflügel noch nervös bebten, hatte sich mein Puls inzwischen etwas beruhigt. Mir war bewusst, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein würde. Mein Jähzorn war oft nur schwer zu bändigen.

»Du siehst irgendwelchen verschwitzten, blutenden Typen dabei zu, wie sie einander die Fresse polieren. Du reagierst nicht, wenn ich mit dir rede, dich zum Essen holen will. Du schläfst auf der Couch. Was soll ich da denken?«

Sarah sah an mir vorbei, durch Wände hindurch, sah womöglich direkt in ein schwarzes Loch im All. Wir saßen nicht einmal zwei Meter voneinander entfernt, und doch trennten uns jetzt Lichtjahre. Resigniert schüttelte ich den Kopf.

Sarahs Wut schien sich langsam aufzulösen. Sie kaute auf ihren Lippen. Wenig später schluchzte sie hemmungslos. Diese Frau war zu einem Rätsel für mich geworden. Als ich noch überlegte, ob ich der Sache mit dem Kickboxen nachgehen sollte, sah mich Sarah verbittert an. Ihre zuvor ausgelebten Emotionen hatten sich in wenigen Minuten verflüchtigt, übrig geblieben war die leere Hülle der Frau, die ich die letzten acht Jahre geliebt hatte.

»Ich kann nicht mehr«, sagte sie und der Klang ihrer Stimme spiegelte die Leere ihres Gesichtsausdrucks. »Unterbrich mich jetzt nicht, lass mich einfach reden. Sag nichts, wenn ich eine Pause einlege, das alles fällt mir schon schwer genug.«

Ich unterließ es, sie darauf hinzuweisen, dass ich kein Wort gesagt hatte. Derbe Obszönitäten drängten sich in meine Gedanken, die ich nur dank größtmöglicher Selbstbeherrschung für mich behalten konnte. Ich nickte. Lächelte. Atmete tief durch. Zählte von zehn abwärts.

»Ich halte unsere Beziehung einfach nicht mehr aus«, sagte sie, als ich bei drei ankam. »Uns«, stieß sie mit einem Seufzen aus.

Erneut nickte ich.

»Dich und mich. Ich habe endlich verstanden, dass mich deine Stimme nervt, dass mir deine immer so verflucht beschissen einfühlsame Art, mit mir zu schlafen, regelrecht Übelkeit verursacht. Deine betuliche Fürsorge widert mich an. Ich hasse es, mit dir zu verreisen, mit dir über Bücher zu reden, mich ekelt es vor deinen Küssen. Mir wird einfach kotzübel, wenn ich an dich denke. Ich hasse es, deine Bartstoppel im Waschbecken zu finden. Du riechst immer so hygienisch sauber, nach Duschgel und Seife. Ich kann es nicht ausstehen, dass du den Kühlschrank ordentlich wie dein Bücherregal hältst. Du kleidest dich elendiglich schlecht. Und deine Boxershorts sind allesamt richtig hässlich. Soll ich weitermachen?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Ich hasse dich«, fügte sie nach einer Pause hinzu.

Obwohl ihre Stimme unnachgiebig feindselig klang, drückte ihre Körpersprache Unschlüssigkeit aus. Wenig später liefen Sarah wieder Tränen über die Wangen. Sie sah auf und wischte sie sich mit dem Handrücken aus den Augen. Ein paar Mal setzte sie an, um etwas zu sagen, hielt sich jedoch jedes Mal wieder zurück. Es kam mir vor, als wüsste sie nicht, ob und wie sie mir sagen sollte, was hinter der ganzen Sache steckte. Mir war klar, dass das Kickboxen, der Fernseher und die Trennung in direktem Zusammenhang standen. Irgendwo war da der wahre Grund verborgen. Nur wo?

»Was möchtest du mir sagen?«, fragte ich trocken.

»Hast du dich endlich beruhigt?«

Als ob ich nicht ruhig wäre! Man könnte annehmen, ich trenne mich von dir und nicht du dich von mir, wollte ich ihr höhnisch entgegnen, nickte aber. Übertrieben verständnisvoll. Schaffte sogar ein gekünsteltes Lächeln. Meine Gedanken schwankten zwischen dem Wunsch, Sarah zu erwürgen, und der befremdlichen Erleichterung, die sich in mir ausbreitete, als ich verstand, dass dieses Kapitel meines Lebens Geschichte war.

»Der mit der roten Hose, der da gerade gekämpft hat, als du den Stecker gezogen hast, das ist der Mann, den ich liebe. Er heißt Kongphob. Er gibt mir das, was du mir nie geben konntest. Er ist komplett anders als du. Hart, männlich und bodenständig. Er braucht weder intellektuelle Bücher noch klassische Musik noch Kunst. Er verbringt in London definitiv keinen ganzen Tag in der Tate Modern. Dieser verfluchte Rothko! Weißt du eigentlich, dass es mich immer noch ärgert, wenn ich nur daran denke, wie du eine Ewigkeit in diesem verdammten Raum mit den langweiligen, eintönigen und motivlosen Riesenleinwänden verbracht hast?«

»Echt?«

»Schweig, sag einfach gar nichts.«

Ich nickte.

»Alles an Kongphob ist so überwältigend roh. Wie ein Vulkan. Wenn er mich fickt, dann tut mir nachher alles weh. Das ist richtig gut. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut das ist. Ich werde dich verlassen, am Samstag ziehe ich aus.«

Diese Schwärmerei, die wirkte, als würde sie direkt aus einem Groschenroman oder einem miserablen Film stammen, ärgerte mich. Vor allem, weil ich keine Vorzeichen erkannt hatte.

»Das ist doch unmöglich, fuck …«, sagte ich und stellte mir vor, wie der Kerl in der roten Hose Sarah vögelte. Ich sah ihn Sarah wie ein wildgewordener, menschlicher Vulkan ficken, blutbesudelt und verschwitzt, hart und lieblos, bis sie beide mit schmerzverzerrten Mienen schreiend kamen. Ich schüttelte den Kopf, versuchte die Bilder loszuwerden.

»Es ist aus«, sagte Sarah.

Schweigend sahen wir aneinander vorbei, bis Sarah den Ehering abstreifte und auf dem Beistelltisch neben der Vase mit den Rosen ablegte, die sie erst jetzt erstaunt wahrnahm. Da es mir nicht sofort gelang, meinen abzustreifen, ließ ich ihn am Finger.

»Für mich?«, fragte sie verwirrt und deutete auf die Blumen.

Ich nickte.

»Danke.«

Wer war der Typ? Woher kannten sie sich? Wie lang lief das schon? Wann hatte Sarah all die Dinge erkannt, die sie mir soeben an den Kopf geworfen hatte? Ich überlegte und verstand nichts. Ich erinnerte mich dafür an Ereignisse aus den letzten Monaten, die ich richtig interpretieren hätte müssen. Schlagartig ergaben gewisse Momente Sinn. Offenbar hatte ich schon seit einiger Zeit die Realität verdrängt. Scheiße. Wie blöd kann man nur sein? Wenn ich es nicht rechtzeitig verhinderte, würden meine Gedanken unaufhaltbar in Selbstmitleid absaufen. Bei Dorn hatte ich gelernt, dass ich mir das nicht erlauben durfte. Ich kämpfte bewusst dagegen an und gewann. Mir fielen unzählige Dinge ein, die ich an Sarah nicht leiden konnte. Wesenszüge, Eigenheiten und Angewohnheiten, die ich regelrecht unsympathisch an ihr fand. Manche davon sogar abstoßend. Dinge, die mich immer schon gestört hatten. Eine richtig stattliche Liste ungenießbarer Eigenschaften. Sie in dieser Situation nicht anzusprechen, mir diesen kindischen Gegenangriff zu verkneifen, das empfand ich als großzügiges, reifes Verhalten meinerseits. Wohltuender Stolz breitete sich in mir aus.

Mit hängendem Kopf saß Sarah mir gegenüber. Ich begriff, dass ihre Traurigkeit nicht mit unserer Trennung zusammenhing, nicht mit dem Ende von acht Jahren Beziehung, sondern allein mit dem verpassten Kampf ihrer neuen Liebe. Wie ferngesteuert stand ich auf und drückte das Stromkabel des Fernsehers zusammen mit der Steckdose so gut es ging wieder in die Wand. Ohne Getöse. Wortlos. Mit einem peinlich leisen Plopp erwachte das Gerät wieder zum Leben. Ich warf einen Blick auf den Bildschirm und sah, wie Sarahs Kongphob einen Tritt in den Unterleib kassierte. Er sackte sofort zusammen, krümmte sich am Boden und gab schmerzerfüllte Laute von sich. Sarah war erneut Gefangene ihrer Leidenschaft. Mit besorgtem Gesichtsausdruck verfolgte sie, wie ihr Geliebter nach Luft rang. Ein paarmal bemühte er sich erfolglos aufzustehen. Währenddessen ermahnte der Schiedsrichter den Kontrahenten.

Ich holte meine Umhängetasche aus dem Schrank, packte ein paar Bücher, Zahnpasta und Zahnbürste ein. Vergewisserte mich, dass ich Reisepass, Führerschein, Schlüsselbund und Portemonnaie dabeihatte. Ich konnte nicht mehr in der Wohnung bleiben, solange Sarah noch hier war.

Zuerst lief ich planlos in meiner Wohngegend auf und ab, flanierte in Richtung Rotundenbrücke, über die ich in den zweiten Bezirk gelangen wollte. Eine Runde im Prater, um den Kopf von Gedanken an Sarah zu befreien. Von der Brücke aus sah ich in der Ferne den hohen Glasturm des Sofitel. Nach kurzem Nachdenken schlug ich den Weg in Richtung des Hotels den Donaukanal entlang ein. Zwanzig Minuten später erreichte ich das Gebäude, wo mich ein Page zur Rezeption führte. Ich bat die freundlich lächelnde Rezeptionistin um ein Zimmer für eine Nacht und wählte ein Eckzimmer im vorletzten Stockwerk. Mit versprochener Aussicht über die Innenstadt, vom Kahlenberg bis zum Gasometer. Der genannte Preis des Zimmers irritierte mich, doch nicht genug, um abzulehnen. Ich überreichte der Rezeptionistin meine Kreditkarte und beobachtete, wie sie die Karte durch das Kartenlesegerät zog.

»Frühstück ist da oben, im Halbstock«, sagte sie und deutete lächelnd in Richtung des Lokals, »zwischen sieben und zehn Uhr.«

Zufrieden nickend verneinte ich die Frage, ob jemand mein Gepäck aufs Zimmer bringen sollte. Sie wünschte mir einen schönen Aufenthalt und ich ging in Richtung Fahrstuhl. Auf dem Weg nach oben wurde ich von einer mir unbekannten Schwere erfasst. Ich betrat das Zimmer, streifte die Schuhe ab, ließ mich auf das Bett fallen und versank in einen langen, tiefen Schlaf.

3

Auf dem Weg zur Arbeit sah ich die vertraute Umgebung entlang des Donaukanals. Genoss den kühlen Wind im Gesicht. Ich saß auf einem dunkelblauen Damenfahrrad. Als ich mich der Straße näherte, in die ich einbiegen musste, nahm ich mir vor, in Zukunft öfter mit dem Rad zu fahren. Vor mir sah ich bereits das Gebäude, in dem ich einen weiteren sinnbefreiten Arbeitstag mit der Verschriftlichung von optimierten Arbeitsprozessen verbringen würde. Ich hielt mich links in der Spur, streckte die Hand zum Abbiegen aus und sah Sarah. Splitternackt stand sie neben dem Eingang. Nur die goldene Sonnenbrille steckte wie ein lächerliches Krönchen in ihren Locken. Angeregt unterhielt sie sich mit Herrn König, einem besonders unsympathischen Bereichsleiter. Als sie mir winkte, lenkte mich das für einen Moment vom Abbiegen ab. Den mir entgegenkommenden Bus bemerkte ich viel zu spät. Ich hörte quietschende Bremsen und sah noch den seltsam schmerzlosen Moment des Aufpralls. Gespenstische Stille umhüllte mich. Ich riss die Augen auf und starrte in gleißendes Licht. War das jenes berüchtigte Licht am Ende des Tunnels oder lag ich ohne Narkose auf einem Operationstisch? Ich spürte keine Schmerzen, nur behagliche Wärme. Die Erkenntnis, dass ich, wenn ich tot wäre, nicht denken könnte, beruhigte mich.

Ich schaute mich um. Langsam erinnerte ich mich daran, dass ich mich am Vorabend in einem Hotel einquartiert hatte. Das wohltuende Licht war die Morgensonne, die mir ins Gesicht schien. Die Digitaluhr am Nachtkästchen zeigte an, dass es eigentlich noch zu früh fürs Wachsein war. Dennoch fühlte ich mich gut erholt.

Ich wälzte mich aus dem Bett, trat in die Dusche und freute mich über die Aussicht, die ich direkt aus dem verglasten Badezimmer genießen konnte. So ließ es sich leben. Unter der heißen Regendusche masturbierte ich zu Gedanken an eine nackte, schockierend vulgäre Sarah.

Beim Gedanken an die Arbeit sank meine Laune schlagartig. Ich beschloss, mich heute krankzumelden. Einige Tage im Hotel bleiben, das wäre doch angenehm. Regendusche, Hotelbar, Frühstücksbuffet und dazu vielleicht auch ein großzügig ausgestatteter Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad. Das Verlassenwerden fühlte sich einfach nicht schmerzhaft genug an. Sollte es nicht erschütternd und unendlich traurig sein, wenn man verlassen wird? Wieso spürte ich nichts? Nach acht Jahren? Müsste ich nicht all die guten und schönen Momente wie einen viel zu schnell abgespielten Film im Kopf sehen, immer wieder und wieder? Könnte ich Sarah verzeihen und alles vergessen? Sinnlose Fragen. Es regte mich auf, dass mich Sarah einfach abserviert hatte. Scheißego. Ich sollte ihr dankbar sein.

In ein riesiges Frotteehandtuch gewickelt trat ich ans Fenster. An der Schiffsstation unten am Schwedenplatz legte gerade ein Cityliner in Richtung Bratislava ab. Ich genoss die Aussicht über die erwachende Stadt, griff nach meinem Telefon und wählte Sarahs Nummer.

»Ich bin derzeit nicht erreichbar, bitte hinterlasse mir doch nach dem Piepton deine Nummer oder eine Nachricht und ich rufe dich zurück, sobald ich kann«, flötete Sarahs Stimme auf der Mailboxansage. Ich wollte bereits wegdrücken, Anrufbeantworter empfand ich als eine Zumutung, als die übliche Ansage überraschend weiterging. »Daniel, falls du es bist, es ist aus. Endgültig aus. Punkt. Bitte streich mich aus deinem Leben, aus deiner Kontaktliste und aus deinen Gedanken. Die Scheidungspapiere erhältst du auf dem Postweg. Am Samstag bin ich hier weg, dann ist die Wohnung wieder deine. Bis dahin will ich hier allein sein. Mach’s gut. Und noch was: Den Fernseher nehme ich mit.«

Als der Piepton erklang, setzte ich mich in den Lesesessel bei der Glasfront. Ich gab eine Schimpfwörtertirade von mir, bevor ich bemerkte, dass die Aufnahme noch lief. Schön, dass Sarah diese Derbheiten nun auf Tonband gespeichert hatte. Die Beziehung war beendet. Es gab auch keine offenen Fragen, die man klären müsste. Keine Kinder oder Haustiere, über die man sich streiten könnte. Ich atmete tief durch und griff erneut zum Telefon.

»Guten Morgen, Frau Brauner, hier spricht Daniel Frey«, sagte ich und hustete ein paarmal angestrengt ins Telefon. »Ich fühle mich gar nicht gut, mir ist übel, das muss diese neue Grippe sein, die derzeit grassiert.«

»Oh je, das tut mir aber wirklich leid«, sagte sie.

»Wenn es bis übermorgen nicht besser ist, gehe ich zum Arzt. Ich hoffe, dass ich rasch wieder im Dienst sein kann«, fügte ich mit matter Stimme hinzu.

»Ja, ja, natürlich. Kurieren Sie sich unbedingt gut aus, Herr Frey. Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Arbeit, die Gesundheit steht an erster Stelle. Kommen Sie bitte nur nicht zu bald zurück in den Dienst, Sie wissen ja, wie übel das werden kann, wenn man eine Grippe verschleppt.«

Ich schämte mich für meine dreiste Lüge, vor allem, weil ich wusste, wie sehr Frau Brauner mit kranken Kolleginnen und Kollegen mitlitt. Wie schäbig von mir.

»Hören Sie mich?«, rief sie besorgt ins Telefon.

»Ja, ja, versprochen …«, krächzte ich und unterbrach die Verbindung.

»Nein, ich komme definitiv nicht zu früh wieder in den Dienst«, sagte ich zu dem Schatten im Zimmer, der hinter mir stand. »Ich mache jetzt blau.«

In kindlich aufgeregter Stimmung zog ich mich eilig an, packte meine Umhängetasche und ging zum Frühstücksraum, der trotz der frühen Uhrzeit bereits voll besetzt war. Auf einen freien Tisch wollte ich nicht warten. Ich checkte aus und lief über die Marienbrücke hinüber in den ersten Bezirk.

Zuerst die Rotenturmstraße hinauf. Ich kaufte mir eine Packung Zigaretten, ein Feuerzeug und einen Cappuccino zum Mitnehmen. Mit dem Kaffee saß ich in der Morgensonne, zündete mir die erste Zigarette seit vier Jahren an und schwelgte im wohltuenden Schwindelgefühl, das sich in mir ausbreitete. Wieso nur hatte ich vier Jahre lang auf dieses Vergnügen verzichtet? Rauchend beobachtete ich die vorbeieilenden Menschen. Ich flanierte weiter bis zum Lugeck, bog links in Richtung Bäckerstraße ein und stand vor einer großen Buchhandlung. Genüsslich stöberte ich und kaufte fünf Bücher, von denen zwei keinen Platz mehr in meiner Umhängetasche fanden. Ich lief die Wollzeile in Richtung Stubentor und kam an einem Laden vorbei, der Reisetaschen verkaufte. Perfekt! Für eine Reise braucht man einen Koffer. Mit einem mittelgroßen Hartschalenkoffer und einer größeren, robusten Umhängetasche verließ ich das Geschäft. Mit dem leeren Koffer im Schlepptau machte ich mich auf den Weg in die Kärntner Straße, wo ich Kleidung für eine Woche Urlaub kaufte. Auf Rasierzeug verzichtete ich bewusst. Soll der Bart doch wild wachsen. Ausgenörgelt hat es sich beim Bartthema.

In einer Filiale meiner Bank hob ich ab, was das Konto hergab. Fünftausendzweihundert Euro. Bei einer Tasse Earl Grey und einem Stück Apfelstrudel in einem gemütlichen Kaffeehaus wollte ich entscheiden, wohin mich die Reise führen würde. Beschwingt trat ich auf die Straße.