9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

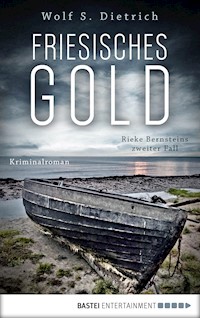

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissarin Bernstein

- Sprache: Deutsch

Ostfriesisch herb - einer neuer Fall für Hauptkommissarin Rieke Bernstein

Ein Todesfall erschüttert die frühsommerliche Idylle auf Norderney: Am Strand wird die Leiche eines Apothekers gefunden. War es ein Unfall oder Mord? Letzteres kann von den Behörden nicht ausgeschlossen werden, weshalb man Rieke Bernstein vom LKA anfordert. Zusammen mit einer Journalistin stößt die Kommissarin auf eine jahrhundertealte Fehde zwischen der Familie des toten Apothekers und einer Hoteldynastie, die offenbar schon früher Tote gefordert hat. Rieke ahnt, dass allein hier, in Norderneys Vergangenheit, der Schlüssel zur Lösung des Falls zu finden ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 531

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über den Autor

Titel

Impressum

Die Hauptpersonen

Stammbaum

Prolog

1 1803

2 2016

3 1803

4 2016

5 1803

6 2016

7 1803

8 2016

9 1803

10 2016

11 1904-1906

12 2016

13 1904-1906

14 2016

15 1904-1906

16 2016

17 1904-1906

18 2016

19 1904-1906

20 2016

21 1969

22 2016

23 1969

24 2016

25 2016

26 2016

27 2016

28 2016

29 2016

30 2016

31 2016

32 2016

Epilog

Ich danke

Über den Autor

Wolf S. Dietrich studierte Germanistik und Theologie und war als Lehrer tätig. Weitere berufliche Stationen bildeten die eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters an der Universität Göttingen und die des Didaktischen Leiters einer Gesamtschule. Heute lebt und arbeitet er als freier Autor in Göttingen und an der Nordsee. Wolf S. Dietrich ist Mitglied im SYNDIKAT, der Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur.

Weitere Informationen finden Sie auf www.nordsee-krimi.de

Wolf S. Dietrich

FRIESISCHESGOLD

Rieke Bernsteins 2. Fall

Kriminalroman

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Anita Krätzer, SchwarzenbekTitelillustration: © shutterstock/gyn9037; © shutterstock/Sergei25Umschlaggestaltung: Massimo Peter

eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-3057-1

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Die Hauptpersonen

1803

Johann Barghus, SchiffszimmermannMarinus Mulder, KapitänJacob Lüders, Apotheker auf Norderney,Helene, seine FrauClara und Felicitas, Zwillinge, Töchter vonJacob und Helene LüdersOmmo Lüders, sein SohnEmmius Nordbrook, Ommos Freund und spätererEhemann von Felicitas

1904–1906

Ubbo Nordbrook, Hotelier,Luise, seine FrauHauke Hinrich Lüders,Eleonore, geborene Nordbrook, seine FrauHarm Harmsen, Kriminalkommissar

1969

Eleonore Lüders, WitweHeinz-Hermann Lüders, ApothekerWilhelm Nordbrook, HotelierGünter Beek, Kaufmann,Friederike Beek, verwitwete Lüders, seine FrauWalter Tjaden, Polizeihauptwachtmeister

2016

Rieke Bernstein, KriminalhauptkommissarinJulia Jacobsen, ihre FreundinHannah Holthusen, JournalistinJan Eilers, Gerit Jensen, KriminalbeamteGabriele Visser, örtl. PolizeihauptkommissarinDennis Ullrich, örtl. PolizeikommissarHeinz-Hermann Lüders, ApothekerFrank Lüders, Apotheker,Sohn von Heinz-Hermann LüdersLaura Lüders, Medizinstudentin, Tochter vonFrank LüdersThomas Nordbrook, HotelierPatrick Nordbrook, dessen Neffe

Prolog

Seit seinem achten oder neunten Lebensjahr wusste er von der Pistole. Die Luger Parabellum 7,65 befand sich seit über hundert Jahren im Familienbesitz. Er hatte es versäumt, seinen Vater, als der noch nicht dement war, zu fragen, wer sie erworben oder mitgebracht hatte. Seinen Großvater hatte er nicht fragen können, denn der war im Krieg in Russland gefallen. Als Kind hatte er lange Zeit nicht verstanden, was das Wort bedeutete, denn wenn er selbst hingefallen war, hatte er stets wieder aufstehen können. Der Ton, in dem das Wort ausgesprochen wurde, hatte ihm jedoch unmissverständlich klargemacht, dass es verboten war, nach einer Erklärung zu fragen. In russischer Erde, hatte Michaels Großmutter oft geklagt, musste ihr Mann nun liegen. Ohne einen ordentlichen Sarg und ohne ein christliches Begräbnis.

Bei ihm, Michael Nordbrook, würde es anders sein. Der Sarg würde aus edlem Holz, die Beisetzung prächtig und würdevoll sein und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung stattfinden. Der Bürgermeister würde sprechen, der Vorsitzende des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, vielleicht sogar der Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen. Eine Blaskapelle würde für den musikalischen Rahmen sorgen und die Gärtnerei am Friedhof das Geschäft des Jahres machen. Der Blumenschmuck würde alles in den Schatten stellen, was die Stadt je erlebt hatte.

Er strich über das kühle Eisen und nahm die Waffe aus der Schatulle. Das Griffstück lag gut in der Hand. Sein Vater hatte sie in den siebziger Jahren aus ihrem Versteck geholt. Damals waren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens von der terroristischen Vereinigung »Rote Armee Fraktion« ermordet worden. »Wenn von denen einer hier auftaucht, weiß ich, was ich zu tun habe«, hatte er Michaels Mutter erklärt, die entsetzt die Hand vor den Mund geschlagen hatte. Und dann hatte er seinem Sohn die Pistole erklärt. »Charakteristisch für die Parabellum ist der Kniegelenkverschluss, der beim Schießen nach oben knickt, anstatt gerade zurückzulaufen. Durch diesen Rücklauf von Gabelstück und Verschluss wird eine hohe Präzision erreicht.«

Im Garten hinter dem Haus hatte er eine Zielscheibe aufgestellt und drei oder vier Schüsse darauf abgegeben. Wegen des lauten Knalls hatte Michael sich die Ohren zugehalten.

Später war die Waffe wieder unter Verschluss gekommen und nicht mehr hervorgeholt worden. Aber er hatte sie nicht vergessen und sich an sie erinnert, nachdem all seine Versuche gescheitert waren, das Ruder herumzureißen. Die Banken hatten ihm neue Kredite verweigert. Seine Parteifreunde, von denen er Unterstützung erwartet hatte, waren von ihm abgerückt. Ein halbes Jahr würde die Firma noch arbeiten, wenn die drohende Insolvenz unter der Decke gehalten werden konnte. Bis die Zulieferer nicht mehr mitmachten, weil ihre Rechnungen nicht bezahlt wurden. Dann würde es endgültig aus sein.

Endgültig aus. Die Worte hallten in seinem Kopf nach. Endgültig aus. Claudia würde irgendwann einen neuen Partner finden. Patrick hatte ohnehin andere Interessen.

Er lud die Pistole und spannte den Verschluss. Endgültig aus. Sorgfältig richtete er den Lauf gegen den Rachen und drückte ab.

11803

Es zog ihn wieder auf See. Schneller als er erwartet hatte, war seine Barschaft geschrumpft. Die Huren von Amsterdam waren teurer als die in den Häfen von Venedig und Lissabon, Montevideo oder Kapstadt. Immerhin konnte man sich leichter mit ihnen verständigen. Auch der Wirt des Gasthauses »Kapitein Kok«, der ihm eine winzige Mansarde im Hinterhaus überlassen hatte, schröpfte ihn nicht zu knapp.

Mehr noch als praktische Erwägungen trieb Johann Barghus aber die Sehnsucht nach der Weite des Meeres und der Unendlichkeit des Horizonts immer öfter in den Hafen, um nach einer geeigneten Heuer Ausschau zu halten. Damit war er nicht allein. Immerhin hatte er gegenüber vielen Seeleuten, die in Amsterdam anheuern wollten, den Vorteil, jung, groß und kräftig zu sein. Darum schlug er, solange sich noch Münzen in seinem Beutel fanden, die schlechten Angebote aus, die ihm verlotterte Maate von heruntergekommenen Seglern machten. Auch die Arbeit auf einem Sklavenschiff oder einem Kohletransporter kam für ihn nicht infrage. Inzwischen blieben ihm zwar nur noch wenige Tage, um ein Schiff zu finden, das ihm zusagte, doch einem Heuerbaas, der Schiffspersonal vermittelte, würde er sich nur anvertrauen, wenn seine eigenen Versuche scheiterten.

Das Schicksal führte ihn schließlich im richtigen Augenblick mit einem Bootsmann zusammen, der im Kapitein Kok eingekehrt war. Wie jeden Abend war die Gaststube voller Männer, während einige Straßendirnen an den blanken Holztischen entlangstreiften und versuchten, ihre Dienste an den Mann zu bringen. Es wurde verhandelt, gelacht und gerufen. Mögliche Kunden riefen obszöne Worte oder machten mit eindeutigen Gesten auf sich aufmerksam. Andere widmeten sich dem Würfelspiel, schlugen den Becher krachend auf die Tischplatte und johlten, wenn ihnen das Ergebnis zusagte. Laut und unruhig ging es zu, und der Wirt hatte alle Hände voll zu tun, seine Gäste mit gefüllten Bierkrügen zu versorgen. Die Luft war vom Rauch etlicher Pfeifen geschwängert, und es roch nach Tabaksqualm, Männerschweiß und billigem Parfüm. Dazu gesellte sich der Dunst von Gesottenem und Gebratenem aus der Küche hinter der Schankstube, wo die Wirtin hantierte und die Mägde zur Arbeit antrieb.

Johann fand einen freien Platz neben einem fremden Seemann, der ihm freundlich zunickte und sich als Landsmann zu erkennen gab. Er bot ihm Kautabak an und lud ihn zu einem Bier ein. »Es gab gute Heuer«, erklärte er, spuckte den braunen Saft von seinem Priem auf den Boden und schlug mit der flachen Hand auf seine Geldkatze. Dann streckte er die Hand aus. »Ich heiße Caspar. Mit C wie Cäsar. Bootsmann auf der Conquistador del Mar.«

Johann schlug ein und nannte seinen Namen. »Fahre als Carpenter’s Mate«, fügte er hinzu und grinste. »Auch mit C wie Cäsar.«

Caspar musterte ihn einen Moment lang aufmerksam. »So einen wie dich könnten wir gebrauchen. Unser Schiffszimmermann sucht einen Gehilfen. Willst du nicht auf unserer Bark anheuern?«

Er berichtete von seiner letzten Reise, die ihn von Batavia in Indonesien nach Amsterdam geführt hatte. »Hauptsächlich Gewürze und Textilien. Haben wir heute gelöscht. Morgen wird Proviant gebunkert, übermorgen laufen wir aus«, schloss er. »Nach Hamburg. Von da aus geht die Reise in die Neue Welt.«

»Neu Amsterdam, ich meine, New York?«, fragte Johann interessiert. Nordamerika hatte er noch nicht gesehen, und der Name dieser Stadt löste eine unbestimmte Sehnsucht aus.

»New York, Pennsylvania, Boston«, antwortete der Bootsmann. »Kommt drauf an. Kapitän Mulder macht ein Geheimnis um die Ladung. Weiß nicht, was die Conquistador in Hamburg aufnehmen wird. Vielleicht Auswanderer. Und es entscheidet sich erst kurz vor der Abreise, welchen Hafen wir ansteuern. Je nachdem, welches Ziel die meisten Passagiere erreichen wollen. »Mulder?«, fragte Johann. »Ein holländisches Schiff?«

Caspar neigte den Kopf. »Die Bark stammt ursprünglich aus Spanien. Deshalb der Name. Mulder fährt für die niederländische Ostindien-Kompanie.« Er sah sich um, beugte sich zu Johanns Ohr hin und senkte die Stimme. »Der Kapitän führt ein strenges Regiment. Auf einer früheren Reise soll er zwei Leute am Hanf tanzen lassen haben. Angeblich wegen Meuterei. Aber in der Mannschaft geht das Gerücht um, die beiden Männer hätten nur ihre Wache verpennt.« Er richtete sich wieder auf und grinste. »Aber Mulder zahlt gut. Und solange ich an Bord bin, hat er noch niemanden aufgeknüpft.«

Es blieb nicht bei dem einen Bier. Als Johann Barghus weit nach Mitternacht die Stiege hinauf zu seiner Kammer wankte, hatte er noch keinen Entschluss gefasst, aber Caspar versprochen, die Conquistador del Mar im Hafen aufzusuchen und sie sich anzusehen. Der Bootsmann hatte seinerseits versprochen, mit dem Ersten Offizier zu reden und diesem von seiner Begegnung mit einem großen und kräftigen deutschen Seemann zu berichten, der Erfahrungen als Helfer des Schiffszimmermanns mitbrachte und auf einem soliden Handelsschiff anheuern wollte.

Kurz bevor der Schlaf ihn übermannte, schoss Johann der Gedanke durch den Kopf, dass er Caspar noch etwas hatte fragen wollen. An dessen Beschreibung der Bark stimmte etwas nicht. Aber mit dem fortschreitenden Biergenuss war die Unstimmigkeit verblasst und schließlich ins Unterbewusstsein abgetaucht.

Am Morgen erinnerte ihn ein brummender Schädel an den vergangenen Abend in der Schankstube. Nach und nach kehrten die Bilder in seinen Kopf zurück, die von den Erzählungen des Landsmannes erzeugt worden waren. Wie hieß er noch? Caspar … irgendwas mit Au … nein, Hau … Hauschild! Caspar Hauschild. Bootsmann auf der … Conquistador del Mar. Johann erhob sich vorsichtig aus dem Bett und schlurfte zu der kleinen Kommode, auf der eine Schüssel und ein Krug mit Wasser standen. Er nahm einen kräftigen Schluck und füllte die hohle Hand, um sich damit durch das Gesicht zu fahren. Dann betrachtete er sein Gegenüber in der trüben Spiegelscherbe, die über dem Möbel angebracht war. Sollte er auf der Bark anheuern? Es wurde Zeit, wieder in See zu stechen. Schon wegen der schwindenden Barschaft. »Kapitän Mulder zahlt gut«, hatte Caspar behauptet. Aber auch die Weltmeere lockten. Nordamerika, vielleicht sogar New York. Die Neue Welt, von der er viel gehört, aber noch nichts gesehen hatte.

»Ich schau mir den Kahn erst einmal an«, beschied er seinem Spiegelbild. »Und dann entscheide ich, ob ich an Bord gehe.« Plötzlich war die Frage wieder da, die schon am Abend durch seinen Kopf gegeistert war. Was stimmte mit der Conquistador nicht?

Die Antwort bekam er einen Tag später. Das Schiff machte einen guten Eindruck, doch der Kapitän jagte ihm Angst ein. Der kleine Mann von fünfzig oder mehr Jahren hatte gelbliche Gesichtshaut und einen wirren Haarschopf. Er stand im Hintergrund, als Johann die Matrosen ansprach, die am Fallreep Wache hielten. Im Arm hielt er eine schwarze Katze, deren Fell er kraulte. Sein Blick war so kalt und abschätzend, dass es Johann schauderte.

Am nächsten Morgen sollte die Conquistador del Mar auslaufen, aber von Ladetätigkeit war nichts zu sehen – abgesehen von Fässern mit Wasser, Brot und Pökelfleisch, die der Smutje unter Aufsicht des Zahlmeisters an Bord schaffen ließ. Die Bark würde die Reise nach Hamburg also ohne Ladung antreten. Und Ballast wurde auch nicht eingeschifft. Das war es gewesen, was ihm an Caspars Bericht aufgefallen war. Ein Schiff ohne Ladung – da stimmte etwas nicht. Ohne Last lag die Bark nicht stabil, und auch auf dem kurzen Weg über die Nordsee konnte sie in einen Sturm geraten. Dann würde sie auf den Wellen tanzen wie eine hohle Nuss. Und dieser Kapitän Mulder war ihm unheimlich. Johann entschied, nach einer anderen Heuer Ausschau zu halten.

Auf dem Rückweg zu seiner Herberge spürte er Blicke in seinem Rücken. Mehrmals sah er sich um. Folgte ihm jemand? Wahrscheinlich, dachte er, bilde ich mir das ein, weil der Kapitän der Conquistador etwas Dämonisches ausstrahlt. Vor der Tür der Herbergebegegneten ihm zwei Matrosen. Einer von ihnen trug einen leeren Kartoffelsack mit sich. Bevor Johann das Haus betreten konnte, sprangen die Männer auf ihn zu und stülpten ihm den Sack über den Kopf. Blitzschnell banden sie ihn zu und warfen ihn auf einen Karren, der sofort losrollte. Als Johann begann, um Hilfe zu schreien, schlug ihm einer der Männer eine Holzlatte über den Schädel. Der Schmerz explodierte in seinem Kopf, dann spürte er nichts mehr.

Johann erwachte in einer Hängematte. Offenbar befand er sich im leeren Mannschaftsdeck eines Schiffes. Er ahnte, dass es sich um die Conquistador del Mar handelte.

Vorsichtig stieg er aus der Matte, unter der ein Bündel baumelte, das er unschwer als seine Habe aus dem Gasthaus erkannte. Jemand musste sie zusammengerafft und aufs Schiff gebracht haben. Misstrauisch und neugierig zugleich schlich er zur Luke und kletterte nach draußen.

Kaum war Johann an Deck, wurde er zum Klarmachen eingeteilt. Eigentlich keine Arbeit für einen Schiffszimmermann. Doch er wusste, dass er sich nicht widersetzen durfte. Kapitän Mulder würde nicht lange fackeln und ihn der Meuterei bezichtigen. So zog er den Decksbären – eine schwere Kiste zum Reinigen der Planken – über das Deck der Bark und nahm sich vor, in Hamburg wieder abzumustern.

Die anderen Matrosen betrachteten ihn mitleidslos, aber nicht ohne Respekt. Caspar musste verbreitet haben, welche Reisen der neue Carpenter’s Mate bereits hinter sich hatte. Ob sie wussten, dass er nicht freiwillig an Bord war?

»Fahren wir ohne Ladung nach Hamburg?«, fragte Johann seinen Landsmann, der neben ihm die Decksplanken schrubbte. Der zuckte mit den Schultern. »Sieht so aus. Irgendwas Wichtiges muss trotzdem an Bord sein. Kapitän Mulder hat doppelte Wachen eingesetzt.«

»Der Laderaum ist leer, ich habe nur Holzplanken gesehen«, wandte Johann ein. »So liegt dieses Schiff nicht gut im Wasser.«

Caspar schob die Unterlippe vor. »Das geht uns nichts an. Wahrscheinlich nehmen wir in Hamburg Passagiere auf. Dann muss unterwegs das Zwischendeck umgebaut werden.« Er richtete sich auf und tippte Johann auf die Brust. »Du und der Zimmermann – ihr werdet gut zu tun haben. Und wenig Zeit. Bis Hamburg ist es nur ein Katzensprung.«

Johann nickte nachdenklich. Dass Arbeit auf ihn zukommen würde, hatte er erwartet. Es war ihm recht. Nichts Schlimmeres gab es auf hoher See als Langeweile. Wenn Matrosen zu viel Whisky – auf diesem Schiff vielleicht eher Genever – tranken, kam es leicht zu Streitereien, die gelegentlich mit einem tödlichen Messerstich endeten, zumindest jedoch die Stimmung an Bord beeinträchtigten. Aber nach Caspars Worten gehörte Marinus Mulder zu den Schiffsführern, die sofort eingreifen und Unruhestifter auspeitschen oder gar kielholen lassen würden.

Noch hatte er den Kapitän nicht wieder zu Gesicht bekommen. Er musste aber an Bord sein, denn Matrosen, Maaten und Offiziere bewegten sich zügig, verloren wenig Worte und verrichteten ihre Arbeit ohne viel Aufhebens. Nirgends lungerte jemand herum. Auch Caspar wandte sich wieder den Planken zu.

In dem Augenblick erschien Mulder auf dem Oberdeck. Er trug schwarze Kleidung, hielt sich aufrecht und ließ den Blick über das Vorschiff schweifen. Im Arm hielt er wieder die schwarze Katze, deren Fell er mit der freien Hand kraulte. Allein durch seine Haltung strahlte er Autorität aus, und Johann vermochte in ihm durchaus den eisernen Herrscher über die Conquistador zu erkennen, den er sich nach Caspars Schilderung vorgestellt hatte. Zwar kannte er den Kapitän nicht, doch nach allem, was er bisher gehört hatte, war es sicher aussichtslos, sich über die unrechtmäßige Anheuerung zu beschweren. Der Bootsmann schien seine Gedanken zu erraten. »Du wirst ihn noch näher kennenlernen«, raunte er, ohne seine gleichmäßigen Bewegungen mit der Wurzelbürste zu unterbrechen.

Dazu bekam Johann schon am nächsten Tag Gelegenheit. Im Morgengrauen war aufgetakelt worden, und bei Tagesanbruch verließ die Bark Amsterdam. Ein wie immer erhebender Augenblick. Sobald der Wind die Segel blähte und das Schiff Fahrt aufnahm, verschwanden die Gerüche und Geräusche des Hafens. Statt ihrer zog der Seemann salzige Meeresluft ein, und in seinen Ohren rauschten nur noch Wind und Wellen. Wenn das Land zurückblieb, die Konturen der Häuser verschwammen und schließlich zu einem Strich am Horizont verschmolzen, erfüllte ihn stets das Gefühl von Weite und Größe.

Trotz der frühen Stunde hatte sich Johann aus der Hängematte gewälzt und war auf Deck geschlichen, um die Abreise mitzuerleben. Als er sich umwandte, um zum Mannschaftsdeck zurückzukehren, vernahm er einen herrischen Befehl und die klägliche Antwort eines Halbwüchsigen vom Oberdeck. Er wandte den Kopf und entdeckte Kapitän Mulder und den Schiffsjungen. Der höchstens dreizehnjährige Piet hatte ebenfalls in Amsterdam angeheuert. Ein magerer Junge, der vermutlich von Seefahrerromantik geträumt hatte und seinen Eltern davongelaufen war. Nun deutete Mulder nach oben und bellte einen Befehl, auf den ein scharfer Knall folgte. Wollte er den Jungen in die Wanten schicken? Johann drückte sich in den Schatten der Segel und schob sich weiter nach vorn, um die Szene besser beobachten zu können.

»Du gehst jetzt da rauf!«, bellte Mulder und ließ erneut die Peitsche knallen. »Ins Krähennest. Von dort meldest du ›Schiff in Sicht‹. Verstanden?«

Piet nickte verängstigt und starrte auf die Peitsche. Dann griff er in die Wanten und begann nach oben zu klettern. Doch nach wenigen Metern hielt er inne und wandte, offenbar ratlos, den Kopf abwechselnd nach unten und nach oben. Johann hörte die Peitschenschnur pfeifen. Sie traf die nackten Füße des Schiffsjungen. Der zuckte unter dem Schmerz zusammen, klammerte sich in sichtlicher Panik ans Tauwerk und ließ ein kaum wahrnehmbares Wimmern hören. Dann zog er sich hoch, ertastete das nächsthöhere Geviert der Taue und entkam so der Reichweite von Mulders Peitsche. Er wandte den Blick nach oben, erklomm nach und nach den Mast und erreichte schließlich den Ausguck.

Das hätte leicht schiefgehen können, dachte Johann und zog sich rasch unter Deck zurück. Für den Schiffsjungen war das Abenteuer noch nicht beendet. Der Abstieg war, wie Johann aus eigener Erfahrung wusste, schwieriger als der Aufstieg. Zudem frischte der Wind auf, und die See wurde unruhiger. Ein kurzer Blick nach Westen hatte ihn erkennen lassen, dass dunkle Wolken aufzogen, die rasch näher kamen. Das konnte Sturm bedeuten. Ein erfahrener Seemann wie Kapitän Mulder musste die Gefahr gesehen haben. Dennoch hatte er Piet ins Krähennest geschickt. Rechnete er nicht mit Sturm? Oder wollte er dem Schiffsjungen eine Feuertaufe bereiten?

Unter Deck stieß Johann auf Caspar und berichtete ihm von seinen Beobachtungen. Der Bootsmann winkte ab. »Da oben kann ihm nichts passieren. Schlimmstenfalls kotzt er sich die Seele aus dem Leib. Aber danach weiß er, ob die Seefahrt für ihn das Richtige ist.«

Johann überzeugte das nicht, aber er erwiderte nichts, sondern dachte an seine eigenen Erlebnisse. Vielleicht habe ich es leichter gehabt, ich war immerhin schon siebzehn, als ich mich auf den Weg gemacht habe, um mein Glück zu suchen. Zu Hause hatte es nur Hunger und Arbeit gegeben. Den kleinen Hof würde der ältere Bruder übernehmen, und Johann hätte sich lediglich als Tagelöhner verdingen können, ohne Aussicht auf etwas Eigenes.

Ganze Familien waren nach Bremerhaven oder Hamburg aufgebrochen, um ein neues Leben in der Neuen Welt zu finden. Einem der Trecks hatte er sich heimlich angeschlossen. Schließlich war er im Hafen der Hansestadt gelandet, wo er hatte feststellen müssen, dass seine Ersparnisse bei Weitem nicht für eine Überfahrt reichten. Ein Heuerbaas hatte ihn angesprochen und ihm einen guten Verdienst in Aussicht gestellt. So war er auf einem Handelsschiff gelandet, dessen Weg ihn auf die großen Meere der Welt geführt hatte.

Das Leben auf dem Schiff war nicht weniger hart und nicht weniger entbehrungsreich gewesen als auf der elterlichen Scholle. Aber er hatte fremdartige Länder, exotische Städte und außergewöhnliche Menschen kennengelernt und sein eigenes Geld ausgeben können. Inzwischen war er vom Matrosen zum Carpenter’s Mate aufgestiegen, bekam monatlich zehn Taler ausbezahlt und konnte sich davon in den Hafenstädten eine Herberge für mehrere Tage leisten, brauchte am Essen und Trinken nicht zu sparen und hatte immer noch manchen Groschen für sonstige Vergnügungen übrig.

Dass er gegen seinen Willen auf diesem Schiff gelandet war, machte für die kurze Reise nach Hamburg keinen nennenswerten Unterschied. Und dort würde er abmustern, wenn es ihm bei Kapitän Mulder nicht gefiel. Wer zur See fuhr, durfte nicht allzu wählerisch sein.

Es wurde Zeit, sich beim Schiffszimmermann zu melden. Wie Caspar vermutet hatte, wurden die Zwischendecks für den Transport von Menschen ausgebaut. Es gab viel Arbeit, und wenn das Stampfen und Rollen der Bark weiter zunahm, würde der Umbau nicht mehr so zügig vorangehen.

Unter gewaltigem Donnern tobte plötzlich eine mächtige Brechsee über das Deck. Das Wasser fegte alles, was nicht festgebunden war, von Bord und riss die komplette Kombüse mit sich. Entsetzt beobachteten die Männer, wie Kessel und Herd, Töpfe und Pfannen im Inferno der Wellen verschwanden. Wie ein Geschoss flog der Smutje inmitten seines Geschirrs über die Reling und tauchte mit einem stummen Aufschrei in die Gischt. »Gute Reise«, murmelte Caspar und bekreuzigte sich.

Am Abend musste die Arbeit unter Deck eingestellt werden. Der Sturm hatte sich zu einem Orkan ausgewachsen und heulte ohrenbetäubend in der Takelage. Unter Einsatz ihres Lebens hatten die Matrosen den größten Teil der Segel gerefft. Johann hoffte, dass Piet seinen Ausguck rechtzeitig hatte verlassen können. Nun machte sich das Fehlen der Ladung bemerkbar, die Conquistador del Mar tanztewie ein Flaschenkorken auf den Wellen. Abwechselnd lag sie auf Steuerbord und Backbord so weit über, dass die jeweils gegenüberliegende Bordwand untertauchte.

Zudem hatten sich die Schleusen des Himmels geöffnet. Auf Deck sah man kaum die Hand vor Augen, geschweige denn einen Horizont. Wer nicht draußen sein musste, rettete sich in die Hängematte. Der Steuermann hatte sich und das Ruder verzurrt, und wer nicht über Bord gefegt werden wollte, musste sich ebenfalls mit einem Seil sichern.

Krachend stürzte die Bark von Wellental zu Wellental. Bei jedem Sturz knarrten und ächzten Streben und Balken, die Masten bogen sich gefährlich, und jedes Mal brach die tobende See über das Vorschiff und drückte Wasser in alle Öffnungen. Die Männer wechselten sich an den Lenzpumpen ab, doch schien ihr Bemühen wenig Erfolg zu zeigen. Obwohl sie bis zur Erschöpfung pumpten, stieg der Pegel im Laderaum höher und höher.

22016

Obwohl Frank Lüders auf die fünfzig zuging, fühlte er sich wie Anfang dreißig. Er war auf Norderney geboren und aufgewachsen, und wenn sein Leben weiter so verlief, wie er es sich vorstellte, würde er eines fernen Tages auch auf dieser Insel sterben und begraben werden. Ein abstrakter Gedanke, denn Krankheit und Tod kamen in seinen Überlegungen nicht als reale Möglichkeiten vor. Sein Vater, der die siebzig bereits überschritten hatte, sprach gelegentlich davon, dass seine statistische Lebenserwartung nicht mehr allzu hoch sei. Frank lachte dann und winkte ab. »Solange du nichts von dem nimmst, was wir verkaufen, bleibst du gesund. Nur bei deinem Altherrensport musst du aufpassen. Golfbälle können tödlich sein.«

Um sich fit zu halten, lief er während der Sommermonate jeden Abend, nachdem er die Apotheke abgeschlossen hatte, zum Nordstrand und stürzte sich in die Fluten. Seinen Jahresurlaub legte er in die kalte Jahreszeit und fuhr zum Skilaufen in die Alpen. Wenn nur wenige Feriengäste auf der Insel waren, ließ sich der Betrieb in der Apotheke mit kleiner Besetzung problemlos aufrechterhalten. Nach seiner Scheidung hatte er die Aufenthalte in der Schweiz oder in Österreich um einige Wochen ausgedehnt und seine Aktivitäten für den Rest des Jahres um einige Sportarten erweitert. Segeln, Surfen und Radfahren gehörten dazu. Gelegentlich ging er auch zum Beachvolleyball – hauptsächlich, um dort junge Urlauberinnen abzuschleppen. Auch in dieser Beziehung nahm er es mit jedem Dreißigjährigen auf.

In diesen Tagen war Lüders besonders gut gelaunt. Mit der Hilfe eines guten Freundes aus dem Bankmanagement hatte er endlich herausgefunden, was ihn seit Jahren beschäftigt hatte. Nun stand er vor seinem größten Coup, mit dem er sich eine goldene Zukunft schaffen und zugleich einen Lebenstraum verwirklichen wollte.

Die Luft war mild, und zusätzlich wärmten die Strahlen der Abendsonne. Ihr weiches Licht tauchte die Häuser der Stadt in sanft leuchtende Farben. Frank Lüders aktivierte die Alarmanlage, schloss die Eingangstür ab und wandte sich zum Gehen. Nach einigen Schritten fiel er in einen leichten Trab. Er folgte der Ellernstraße, passierte das Surfcafé, winkte dort einigen bekannten Gesichtern zu und schlug den Weg zum Nordstrand ein. Hinter dem Strandrestaurant Cornelius streifte er die Schuhe ab, zog T-Shirt und Hose aus, wickelte beides in sein Handtuch und legte sein Bündel im Schatten eines verlassenen Strandkorbs ab. Dann rannte er los. Bei auflaufendem Wasser kurz vor dem höchsten Stand waren die Bedingungen günstig. Rasch erreichte er die Brandung und warf sich hinein.

Er hatte den sandfarben gekleideten Mann in den Dünen nicht bemerkt, der ihn nun durch sein Fernglas beobachtete, wie er mit kraftvollen Zügen den Wellen entgegenkraulte, in den Tälern verschwand, wieder auftauchte und sich mehr und mehr vom Ufer entfernte. Zufrieden steckte der Beobachter sein Fernglas ein und sah sich um. Am Strand bewegten sich Spaziergänger, in kleinen Gruppen oder allein. Ihre Blicke waren dem Meer im Norden oder der untergehenden Sonne im Westen zugewandt. Niemand hatte ein Auge für die Dünen. Er verstaute das Fernglas in seinem Rucksack, zog ein Smartphone aus der Tasche und wählte. »Es kann losgehen«, sagte er, als sich sein Gesprächspartner meldete. »In genau einer Minute gebe ich Lichtzeichen. Ende.«

Er eilte über den Strand zur Wasserlinie, zog einen Handspiegel aus dem Rucksack und beobachtete den Sekundenzeiger seiner Uhr. Dann hob er den Spiegel, fing damit die Abendsonne ein und lenkte deren Strahlen hinaus aufs Meer. Wenig später sah man die Silhouette eines Sportbootes, das rasch näher kam. Er kehrte in die Dünen zurück, packte erneut das Fernglas aus und beobachtete das Geschehen auf dem Wasser. Noch war das Boot einige hundert Meter von dem Schwimmer entfernt. Es hatte seine Geschwindigkeit verringert und schien nun auf den Mann zuzutreiben.

Frank Lüders hatte das Geräusch des Motors gehört, ohne das Boot zu sehen. Das dumpfe Dröhnen breitete sich im Wasser aus, aber es ließ sich nicht einschätzen, aus welcher Richtung es kam. Eigentlich sollte hier kein Boot unterwegs sein, aber er wusste, dass sich mancher Freizeitkapitän in die Nähe der Badestrände verirrte. Vielleicht war er auch schon zu weit hinausgeschwommen. Das Motorengeräusch erstarb, und Lüders blickte auf seine Uhr. Noch musste er nicht an Umkehr denken. Bei auflaufendem Wasser fiel der Rückweg zum Strand leicht und kostete weniger Kraft und Zeit als sonst.

Plötzlich tauchte ein Schatten neben ihm auf. Das Boot war geräuschlos näher gekommen. Verärgert kraulte er ein Stück zur Seite und versuchte, eine Kennung oder einen Namen abzulesen, um dem Hafenmeister und dem Vorsitzenden des Seglervereins Nachricht geben zu können. Doch außer Zodiac Zoom trug das Sportboot keine Bezeichnung.

An Bord war nur eine Person zu erkennen. Ein dunkel gekleideter schlanker Mann mit Elbseglermütze. Lüders streckte den Arm aus dem Wasser und schüttelte die Faust. »Verpiss dich! Du hast hier nichts zu suchen!«

»Nun seien Sie mal nicht so unfreundlich«, erwiderte der Bootsführer. »Es sah für mich aus, als bräuchten Sie Hilfe.« Er startete den Motor und tuckerte im Leerlauf auf ihn zu. »Sie sind ziemlich weit draußen. Sind Sie sicher, dass Sie es zurückschaffen?«

Als er Lüders erreicht hatte, stellte er erneut den Motor ab. Dann bückte er sich ins Boot, hob etwas über den Kopf und warf es in Lüders Richtung. Wie ein Fallschirm breitete sich eine Art Fischernetz über ihm aus, legte sich über Kopf und Schultern und behinderte die Bewegung seiner Arme. Lüders stieß einen Fluch aus und riss wütend an den Maschen, doch das Gewebe gab nicht nach. »Was soll der Scheiß?«, schrie er, während Panik in ihm aufstieg.

Erneut warf der Mann etwas über Bord. Es klatschte schwer ins Wasser. Lüders registrierte ein Betongewicht, wie man es zur Sicherung von Zelten und mobilen Pavillons verwendete, dann wurde das Netz zusammengezerrt und zog ihn abwärts.

Plötzlich wusste Lüders, dass er keine Chance hatte. Eine Minute konnte er unter Wasser aushalten, vielleicht auch zwei. Aber die Zeit würde nicht reichen, um sich aus dem Netz zu befreien. Beim Tauchen hatte er immer ein Messer dabei. Hier nicht. Unter Aufbietung aller Kräfte zerrte er an dem Nylongewebe und spürte, wie die eine oder andere Faser riss, doch es entstand nicht einmal ein Loch. Er wusste, was auf ihn zukam. Die Atemnot würde unerträglich werden. Er würde dagegen anzugehen versuchen, doch in seiner Lunge würde der Druck des Kohlendioxids steigen. Schließlich würde er nachgeben müssen, Wasser atmen und ersticken. Jetzt sterbe ich noch vor meinem Vater, war sein letzter Gedanke.

*

»Es kann sich nur um einen Unfall handeln.« Bürgermeister Claus Clasen war aufgestanden und ans Fenster getreten. Sein Blick war in die Ferne gerichtet. »Es muss sich um einen Unfall handeln. Frank ist topfit und ein guter Schwimmer. Er war im Sommer bei jedem Wetter draußen. Und vorgestern herrschte kaum Wind. Allenfalls mittlerer Wellengang.«

»Warum ist er dann nicht einfach zurückgeschwommen?«, fragte Kriminalhauptkommissar Jan Eilers. Sein Kollege, Oberkommissar Gerit Jensen, nickte. »Ist schon etwas merkwürdig, dass man seine Sachen gefunden hat, aber von ihm fehlt jede Spur.«

»Auch ein guter Schwimmer kann ertrinken«, erwiderte der Bürgermeister. »Ein Wadenkrampf, plötzliches Unwohlsein, vielleicht auch eine Herzschwäche, von der Frank nichts geahnt hat. Was weiß ich.«

»Wenn er ertrunken wäre, hätte ihn die Flut angespült«, gab Eilers zu bedenken. »Oder wir hätten ihn im Wasser gefunden. Wir haben nicht nur am Nordstrand gesucht, sondern auch an der gesamten nördlichen Küstenlinie. Und die Kollegen von der Wasserschutzpolizei haben den entsprechenden Bereich auf See mit Booten abgesucht.«

»Haie gibt’s hier ja nicht«, fügte Jensen ironisch hinzu, was ihm einen tadelnden Blick des Bürgermeisters einbrachte. Clasen kehrte zu seinem Schreibtisch zurück und ließ sich in seinen Bürosessel fallen. »Wenn Sie tatsächlich vermuten, dass jemand nachgeholfen haben könnte, behalten Sie das bitte für sich. Gerüchte über einen Mörder können wir auf der Insel nicht gebrauchen. Schon gar nicht jetzt. Wir stehen unmittelbar vor dem Beginn der Hauptsaison. Täglich kommen mehr Gäste zu uns. Davon lebt Norderney. Wir können es uns nicht leisten, Urlauber zu vergraulen.«

Kommissar Eilers hob die Schultern. »An uns soll’s nicht liegen. Aber ermitteln müssen wir schon. Solange Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen wir die Akte nicht schließen.«

»Ermitteln Sie!« Bürgermeister Clasen seufzte. »Das ist schließlich Ihre Aufgabe. Aber ich bitte um Diskretion.« Er stand erneut auf. »Ich habe gleich eine Besprechung mit dem Chefredakteur des Ostfriesischen Kuriers. Er wird dafür sorgen, dass Franks Verschwinden nicht durch Spekulationen aufgebauscht wird.«

Eilers und Jensen erhoben sich ebenfalls. Clasen öffnete die Bürotür. »Auf Wiedersehen, meine Herren. Und vielen Dank für Ihr Verständnis!«

*

»Der hat vielleicht Sorgen«, murmelte Jensen, während sie das Rathaus verließen. »Anscheinend belastet ihn der mögliche Tod des Apothekers weniger als die Vorstellung, er könnte ermordet worden sein.«

»Wahrscheinlich ist er auch gar nicht ermordet worden«, entgegnete Eilers. »Wir können es nur noch nicht ausschließen. Das ist der Punkt, den Clasen nicht begreift. Warum sollte jemand einen alteingesessenen Apotheker umbringen? Selbst wenn ihn ein Junkie überfallen hätte, weil er irgendwelche Drogen haben wollte, wäre Lüders dabei wohl kaum gestorben. Einen Mordfall kann ich mir hier nicht vorstellen.« Er deutete auf die gut besetzten Bänke im Kurpark, auf spielende Kinder und Spaziergänger. »Hier ist doch alles wunderbar friedlich.«

»Hoffentlich behältst du recht.« Jensen machte ein skeptisches Gesicht. »Sonst hätten wir uns nicht für die Inselverstärkung auf Norderney melden müssen und könnten wieder auf Borkum Dienst machen. Nach dem grausamen Fall dort dachte ich, hier auf Norderney wäre die Welt noch in Ordnung.«

»Ist sie ja auch.« Eilers lachte. »Schau dich um! Überall glückliche Urlauber. Dass aus dem Verschwinden des Herrn Lüders ein Mordfall wird, ist nicht gesagt. Vielleicht taucht er ja ganz plötzlich wieder auf. Jetzt planen wir erst mal die weiteren Schritte. Dann wird sich schon zeigen, was passiert ist.«

Auf dem Weg zur Dienststelle in der Knyphausenstraße berieten die Kommissare ihr Vorgehen. Außer der Kleidung und dem Handtuch des Apothekers, die neben dem Strandkorb gefunden worden waren, gab es keine Hinweise. »Als Erstes«, schlug Jensen vor, »sollten wir einen Aufruf im Norderneyer Morgen veröffentlichen. Wer hat wann was gesehen?, und so weiter. Außerdem im Norderney Kurier, und im Ostfriesischen Kurier natürlich auch.«

»Wir müssen uns auch in der Apotheke umschauen«, ergänzte Eilers. »Und die Villa von Lüders durchsuchen. Ich glaube zwar nicht, dass wir dort etwas finden, das uns weiterhilft. Aber man weiß ja nie. Vorsichtshalber habe ich Staatsanwalt Rasmussen eine Mail geschickt. Ich hoffe, dass er noch für uns zuständig ist. Bei dem Fall auf Borkum hat er jedenfalls einen guten Eindruck hinterlassen, findest du nicht?«

»Die Kollegin vom LKA war auch nicht übel.« Jensen grinste. »Am Anfang mochte ich sie nicht leiden. Aber sie hat was drauf. Und sie sieht einfach umwerfend aus. Die würde ich gern mal am Strand sehen. Im Bikini. Und dann …«

»Mach mal halblang, Kollege!«, unterbrach Eilers ihn. »Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du bei der Frau Chancen hättest.«

»Weiß man’s?« Jensen hob die Schultern. »Es wurde ja dann ziemlich schnell hektisch. Wir hatten keine Gelegenheit, uns in Ruhe zu unterhalten. Jedenfalls trug sie keinen Ehering.«

»Das muss nichts bedeuten«, erwiderte Eilers. »Oder es kann alles Mögliche bedeuten. Wie auch immer – wir kommen ohne sie aus. Und du solltest sie vergessen. Kümmere dich lieber um die Apothekerin, die Lüders als vermisst gemeldet hat. Aber bitte nur als Zeugin. Das heißt …« Er blieb stehen und hielt seinen Kollegen am Ärmel fest. »Da wir noch keinen Durchsuchungsbeschluss haben, kannst du deinen Charme bei ihr spielen lassen. Vielleicht erlaubt sie dir einen Blick in die Räume der Apotheke. Und frag sie, ob ihr irgendetwas aufgefallen ist!«

»Natürlich«, antwortete der Oberkommissar. »Was ist mit der Ex von Lüders? Und hat er nicht auch eine Tochter?«

»Um die kümmere ich mich.« Sie hatten die Knyphausenstraße erreicht und steuerten auf das Gebäude zu, in dem die Polizeiwache untergebracht war.

*

»Moin.« Als Gerit Jensen die Apotheke betrat, war die Kollegin von Frank Lüders gerade damit beschäftigt, einer älteren Dame ein Mittel gegen Schwindelgefühle zu verkaufen. »Das ist ein natürliches Arzneimittel mit einer besonderen Wirkformel aus Carolina-Jasmin und Indischer Scheinmyrte. Es wirkt außerdem beruhigend auf das Nervensystem und hilft gegen Kopfschmerzen.« Sie sah kurz auf und wandte sich dann wieder ihrer Kundin zu. »Herr Lüders würde Ihnen das sicher auch empfehlen.«

Die Apothekerin erinnerte ihn an Heike Makatsch in ihrer Rolle als Tante Polly. Vor fünf oder sechs Jahren hatte er die Tom-Sawyer-Verfilmung gesehen. Blonde hochgesteckte Haare, an den Seiten in dünnen Strähnen herabhängend, Augen und Lippen ungeschminkt. Eine dunkle Hornbrille gab ihr zusätzlich das Aussehen einer strengen Lehrerin und machte sie wahrscheinlich um etliche Jahre älter. Ihr Vorname Stefanie war in den Siebzigern beliebt gewesen. Also, schloss Jensen, war sie wohl nicht fünfzig, wie er zunächst vermutet hatte, sondern eher um die vierzig.

»Und was ist mit Nebenwirkungen?«, fragte die alte Dame.

Die Apothekerin schüttelte den Kopf. »Die Wirkstoffe kommen aus der Natur. Wie gesagt, es sind Heilpflanzen. Die haben keine Nebenwirkungen.«

Jensen sah sich um und fühlte sich in vergangene Zeiten versetzt. Der Raum war mit dunkel glänzendem Holz vertäfelt. Die Schranktüren und Schubladen bestanden aus dem gleichen Material und waren mit Frakturlettern auf kleinen ovalen Schildern aus Porzellan beschriftet. Die Einrichtung wirkte museal und gediegen; nicht alt und abgenutzt, sondern hochwertig und edel. Lüders musste die Restaurierung der Jugendstil-Apotheke viel Geld gekostet haben.

»Aber dafür, dass es nur Pflanzen sind, ist der Preis ziemlich hoch«, wandte die Kundin ein.

»An der Gesundheit sollte man nicht sparen. Vielleicht probieren Sie erst einmal die kleine Flasche aus. Und wenn es Ihnen geholfen hat, kommen Sie wieder.«

»Nein.« Die Kundin klang entschlossen. »Ich nehme die große. Und dann brauche ich noch …« Sie sah sich um und senkte die Stimme, sodass Jensen sie nicht richtig verstehen konnte. Es klang wie »Hühneraugenpflaster«.

Nachdem die Kundin bezahlt und die Apotheke verlassen hatte, wandte sich Stefanie Rodenbeck an Gerit Jensen. »Hallo, Herr Kommissar. Kann ich noch etwas für Sie tun?«

»Ich wundere mich gerade, dass Sie heute geöffnet haben. Immerhin ist Ihr Chef seit gestern …«

»Darauf können wir keine Rücksicht nehmen.« Die Apothekerin sah ihn an wie eine Lehrerin, die eine falsche Antwort bekommen hatte. Und für einen Augenblick fühlte er sich wie ein Schüler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. »Wir haben einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen«, belehrte ihn Stefanie Rodenbeck. »Da können wir nicht nach Lust und Laune öffnen oder schließen. Nicht einmal bei einem Todesfall.«

»Todesfall?« Jensen war wieder Kriminalist. »Wie kommen Sie darauf?«

Die Apothekerin hob die Schultern. »Nur so. Ganz allgemein gesprochen.«

»Nehmen wir mal an, dass Ihr Chef tatsächlich zu Tode gekommen ist. Haben Sie eine Idee, wer ihm nach dem Leben getrachtet haben könnte?«

Stefanie Rodenbeck nahm die Brille ab, schob die Unterlippe vor und schüttelte den Kopf. »Niemand. Herr Lüders hat keine Feinde. Er war … äh, ist sehr beliebt. Besonders bei älteren Damen. Die Norderneyer mochten … äh, mögen ihn. Auch manche junge Urlauberin. Wenn Sie verstehen, was ich meine.«

Jensen verstand. Die Apothekerin hatte ein hübsches Gesicht, und unter dem weißen Kittel zeichnete sich eine sehr weibliche Figur ab. Ohne Brille, und wenn sie ihre Haare öffnete … Vielleicht war sie sogar unter vierzig. War Stefanie Rodenbeck Lüders Geliebte gewesen? Hatte er ihr Hoffnungen gemacht, die er dann nicht erfüllen mochte? Der Oberkommissar rief sich zur Ordnung. Reine Spekulation. Er war hier, um Fakten zu eruieren. »Darf ich mich mal umsehen?«, fragte er.

»Von mir aus.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber bitte nichts anfassen.«

Mit einer Handbewegung deutete Jensen in den hinteren Teil des Raumes. »Gibt es hier einen Safe?«

»Nur unseren Giftschrank. Wir nennen ihn noch so, aber er heißt heute BtM-Schrank. Darin werden Opiate und dergleichen aufbewahrt. Außerdem haben wir noch einen Schrank für Substanzen, die laut Gefahrstoffverordnung unter Verschluss gehalten werden müssen.«

»Können Sie mir die Schränke zeigen?«

Stefanie Rodenbeck warf einen Blick zur Tür und nickte. »Grad’ keine Kundschaft. Kommen Sie!« Sie führte ihn in einen Nebenraum und deutete auf zwei weiß lackierte Stahlschränke, die sich deutlich von den sie umgebenden dunklen Regalen abhoben.

»Bewahren Sie darin wirklich giftige Substanzen auf? Ich würde gern einen Blick hineinwerfen.«

»Heute spricht man nicht mehr von Giften, sondern von Gefahrstoffen. Früher mussten alle Venena, also Gifte, unter Verschluss gehalten werden. Neben der Gefahrstoffverordnung gibt es eine Apothekenbetriebsordnung, in der die Aufbewahrung und Handhabung der unterschiedlichen Stoffe und Zubereitungen geregelt ist.«

»Können Sie die Schränke mal aufmachen?«

Die Apothekerin zog einen Schlüsselbund aus der Tasche und öffnete die Schranktüren. »Links sind die Betäubungsmittel, rechts Gefahrstoffe. Aber wie gesagt, bitte nichts anfassen!«

»Keine Sorge.« Jensen trat näher an den Giftschrank heran. Die Beschriftungen der Packungen, Flaschen und anderen Behälter sagten ihm nichts. In den Fächern herrschte penible Ordnung, nichts deutete darauf hin, dass hier etwas aufbewahrt wurde, das nicht hineingehörte. Er wandte sich um. »Vielen Dank! Das war sehr freundlich.«

Über Stefanie Rodenbecks strenges Gesicht huschte die Andeutung eines Lächelns. »Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Herr Kommissar?«

Gerit Jensen verneinte, bedankte sich und wandte sich zum Gehen. An der Tür drehte er sich noch einmal um. »Auf Wiedersehen, Frau Rodenbeck.« Die Apothekerin nickte ihm zu und lächelte. Diesmal ausgesprochen herzlich.

Herausgefunden hatte er nichts. Trotzdem kehrte er gut gelaunt zur Polizeiwache zurück. Die Begegnung hatte ihn beflügelt. Gegen eine erneute Befragung der Zeugin hätte er nichts einzuwenden. Im Gegenteil …

*

Hauptkommissar Eilers legte gerade den Hörer auf, als Jensen die Dienststelle betrat. »Habe eben mit Staatsanwalt Rasmussen gesprochen. Solange es keinen konkreten Verdacht auf ein Tötungsdelikt gibt, ist er außen vor. Einen Durchsuchungsbeschluss müssen wir selbst beim Gericht beantragen.«

»Für die Villa von Frank Lüders?«

Eilers nickte. »Und? Hast du in der Apotheke Erfolg gehabt? Du siehst jedenfalls so aus.«

Bedauernd schüttelte Jensen den Kopf. »Ich habe die Apothekerin etwas näher kennengelernt. Wenn man genauer hinschaut, ist sie eine attraktive Person. Erst dachte ich …«

Sein Kollege richtete die Augen zur Decke. »Gerit, ich habe nach Ergebnissen im Fall Lüders gefragt. Herrscht bei dir Notstand? Gestern wolltest du noch die Kollegin aus dem LKA abschleppen, heute die Zeugin Rodenbeck. Sieh zu, dass du bald zu einer festen Beziehung kommst! Aber mit einer Dame, die dienstlich nichts mit uns oder unserem Fall zu tun hat, wenn ich bitten darf.«

»Okay, okay.« Jensen hob abwehrend die Hände. »War leider nichts in der Apotheke. Kein Anhaltspunkt. Frau Rodenbeck beschreibt Lüders als allseits beliebt. Viele Freunde, keine Feinde. Kam wohl auch gut bei Frauen an.«

»Auch bei ihr?« Jan Eilers fixierte ihn. »Raus mit der Sprache!«

Jensen zögerte. Er wollte die attraktive Apothekerin nicht in Schwierigkeiten bringen. Doch dann siegte seine Professionalität. »Durchaus möglich. Ich hatte das Gefühl, dass zwischen den beiden mal was war.«

»Aha.« Eilers klopfte auf den Tisch. »Da hätten wir schon mal eine Möglichkeit. Enttäuschte Geliebte bringt Liebhaber um. Als Pharmazeutin hat sie Zugang zu allen möglichen Drogen. Betäubungsmitteln zum Beispiel. Sie könnte Lüders Tropfen oder Tabletten untergejubelt haben, die ihn kurze Zeit später bewegungsunfähig gemacht oder sonst wie beeinträchtigt haben. Sie kannte wahrscheinlich seine Gewohnheiten, wusste genau, wann das Mittel wirken musste. Er schwimmt raus aufs Meer, kriegt eine Lähmung oder einen Herzkasper oder was weiß ich und ertrinkt. Solange Lüders nicht gefunden wird, können wir ihr die Tat nicht nachweisen. Und wenn die Leiche nach Wochen oder Monaten auftaucht, finden die Rechtsmediziner wahrscheinlich auch nichts mehr. Ein perfekter Mord. So einfach wie genial, findest du nicht?«

Jensen machte dicke Backen und stieß die Luft aus. »Schon. Aber … ich weiß nicht. So eine kaltblütige Tat traue ich ihr nicht zu. Und das Motiv? Nur aus verschmähter Liebe …«

»Vielleicht erbt sie ja die Apotheke«, warf Eilers ein. »Das müssen wir noch klären. Die Exfrau jedenfalls nicht. Mit der habe ich telefoniert. Sie hat bei der Scheidung eine großzügige Abfindung bekommen und verdient im Übrigen ihr eigenes Geld. Als Ärztin. Die Tochter studiert Medizin in Göttingen. Die habe ich noch nicht erreicht.«

»Was ist mit dem Vater? Heinz-Hermann Lüders.«

»Der weiß wahrscheinlich noch gar nichts vom Verschwinden seines Sohnes. Befindet sich zurzeit in Portugal. Golfturnier. Das wusste die Schwiegertochter. Aber sie konnte mir nicht sagen, wo genau. Und seine Handynummer scheint auch niemand zu kennen. Der Sohn wird sie natürlich haben. Bestimmt hat er sie irgendwo gespeichert. Aber in seinen Sachen haben wir nichts gefunden. Kein Smartphone, kein Notizbuch, nichts dergleichen. Nur einen Schlüssel.«

»Der dürfte zu seiner Villa gehören. Damit könnten wir sie betreten«, schlug Jensen vor. »Am besten sofort. Wer weiß, ob wir heute noch einen Beschluss bekommen. In der Villa finden wir wahrscheinlich nicht nur die Nummer des Vaters, sondern auch Hinweise auf Personen, die als Täter infrage kommen. Falls es ein Tötungsdelikt war. Ich glaub’s ja noch nicht. Vielleicht stoßen wir auf einen Abschiedsbrief. Dann wäre der Fall geklärt.«

31803

Johann hatte damit begonnen, die für den Umbau mitgeführten Bohlen und Bretter aus den Sicherungsseilen zu ziehen und zurechtzusägen. Keine leichte Arbeit, denn obwohl sich der Sturm etwas gelegt hatte, warf die unruhige See das Schiff noch immer heftig hin und her.

Plötzlich erschien Marinus Mulder unter Deck, vier kräftige Matrosen im Schlepptau. Johann widmete sich in der Hoffnung, nicht weiter beachtet zu werden, ohne aufzublicken und in geduckter Haltung seiner Arbeit. Der Kapitän öffnete das schwere Schloss vor einem der Verschläge und deutete hinein. »Die Truhe kommt nach oben! Zu mir!«

Mit sichtlicher Anstrengung zerrten die Männer eine offenbar ungewöhnlich schwere, eisenbeschlagene Kiste heraus und schleppten sie zum Aufgang. Ein schwieriges Unterfangen, denn sie mussten sich immer wieder abstützen oder festhalten, wenn das Schiff nach vorn oder nach hinten oder auf die Seite kippte.

Kaum lösbar schien die Aufgabe, die Kiste über den Aufgang aufs Oberdeck zu befördern. Die Matrosen schlangen Seile um das Ungetüm und legten sie sich über die Schultern. So zerrten sie den unförmigen Kasten Stück für Stück aufwärts. Schließlich verschwand er durch die Luke nach oben.

Erleichtert richtete sich Johann auf. In ihm wuchs die Neugier. Was mochte die Kiste enthalten? Und warum ließ der Kapitän sie ausgerechnet bei diesem Teufelswetter nach oben schleppen? Johann fasste den kühnen Plan, sich bei passender Gelegenheit in Mulders Kajüte zu schleichen, um einen Blick auf und vielleicht sogar in die geheimnisvolle Truhe zu werfen.

Doch vorerst lagen andere Dinge näher. Der Sturm nahm wieder an Heftigkeit zu, und Johann wurde mit seinem Brett und der Säge zu Boden geschleudert. Das Schiff ächzte unter der Belastung, und aus den Verankerungen der Masten drang ein beunruhigendes Wimmern. Als machten sich Riesenfäuste daran, die Conquistador zu zerlegen. An eine Weiterarbeit war bei dem Seegang nicht zu denken, und so machte er sich auf den Weg zum Mannschaftsdeck. Noch vor ein oder zwei Stunden hatten menschliche Laute von den beängstigenden Geräuschen des Sturmes und seiner Gewalt gegen das Schiff abgelenkt. Rufe und Befehle, gelegentlich sogar Gelächter oder höhnische Drohungen gegen Petrus und Poseidon waren über die Decks geflogen. Inzwischen waren die Seeleute verstummt. Im Mannschaftsdeck herrschte gespenstisches Schweigen. Die Männer verharrten stumm in ihren schaukelnden Hängematten oder kauerten auf dem Boden, Füße und Hände gegen Wände, Vorsprünge und Balken gestemmt.

Johann hangelte sich zu seinem Schlafplatz, schwang sich hinein und hielt Ausschau nach Caspar. Der hob grinsend die Hand. »Wenn Rasmus und Neptun nicht bald ein Einsehen haben, holt uns der Teufel.«

An Gott oder irgendwelche Götter glaubte Johann schon lange nicht mehr. Ebenso wenig an den Teufel. Aber jetzt schon das Leben verlieren? Unwillkürlich schüttelte er den Kopf. Nein, ich habe noch viel vor. Das Schicksal hatte ihm bisher unter anderem die Reise nach Amerika vorenthalten. New York, Boston, Pennsylvania – wo immer die Conquistador del Mar oder ein anderes Schiffanlegen würde –, diese Städte waren Ziele, die er nicht aufgeben wollte. Wenn er die Neue Welt erreichte, würde er seine Heuer nicht verprassen, sondern dort ein neues Leben beginnen. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, so hatte er oft genug gehört, gab es für einen arbeitswilligen, kräftigen Mann die Chance, zu Wohlstand und Reichtum zu kommen. Er würde sie nutzen.

Plötzlich mischte sich ein beruhigendes Zittern in das Getöse von Wind und Wellen. Das Schiff richtete sich schneller auf als zuvor. Im nächsten Augenblick übertönte das schreckliche Geräusch berstenden Holzes den Lärm. Einige Matrosen bekreuzigten sich. Johann wusste sofort, dass mindestens ein Mast gebrochen war. Jetzt mussten sämtliche Taue gekappt und der gebrochene Mast abgetrennt werden. Aber wie? Bei dem Sturm würde sich kein Mann auf dem Oberdeck halten können.

In diesem Moment wurde die Luke aufgerissen, und eine Bootsmannpfeife schrillte. »Alle Mann an Deck!«, brüllte eine Stimme. Johann erkannte den holländischen Steuermann Willem Brouwer. Er warf Caspar einen Blick zu. Der schüttelte den Kopf, wälzte sich aber aus der Hängematte. »Sinnloses Unterfangen«, murmelte er. Keiner der anderen Männer rührte sich. In der Luke erschien der Kopf des Ersten Offiziers. Er beugte sich herab und richtete eine Pistole in den Raum. »Das ist Meuterei!«, schrie er und spannte den Hahn. Im nächsten Augenblick ergoss sich ein Schwall Seewasser über ihn und in die Luke. Der Offizier zog den Abzug durch, aber nichts geschah. Inzwischen hatten Caspar und Johann den Aufgang erreicht. »Zwei Männer sind besser als keiner«, rief Caspar. »Macht Platz, wir kommen!«

Als sie aus der Luke kletterten, warf ihnen der Steuermann Seile zu. »Festmachen!« Mit einer Hand hielt er sich am Ruder fest, mit der anderen hob er eine Axt in die Höhe. Eine weitere Axt steckte in seinem Gürtel. »Und dann kappt ihr die Taue!« Unterdessen hatte der Erste Offizier seine Pistole weggesteckt und zog ebenfalls ein Beil aus dem Gürtel. Wenig später hieben die Männer wortlos auf den zersplitterten Großmast ein und schlugen die zum Zerreißen gespannten Taue durch. Wenn ein Brecher kam, unterbrachen sie die Arbeit für Sekunden, klammerten sich irgendwo fest und versuchten durchzuatmen, ohne Wasser zu schlucken.

Plötzlich stand Kapitän Mulder neben ihnen. »Lasst das!«, brüllte er gegen das Getöse an und deutete nach achtern. »In meine Kammer! Ihr müsst eine Kiste ins Beiboot schaffen!«

Entsetzt sahen die Männer ihn an. »Wir verlieren das Schiff«, wandte der Steuermann ein, »wenn wir nicht …«

»Maul halten!«, schrie Mulder und zog eine Pistole aus dem Gürtel. »Seit wann bestimmt ein hergelaufener Rudergänger, was auf der Conquistador del Mar geschieht? Dies ist mein Schiff! Ich bin der Kapitän! Los jetzt!«

Obwohl der Alte holländisch sprach, hatte Johann ihn verstanden. Den Steuermann als Rudergänger zu bezeichnen war eine schwere Beleidigung. Gespannt sah Johann die beiden Männer an. Doch Brouwer zuckte nur mit den Schultern.

Die Männer schoben die Äxte in den Gürtel und hangelten sich mühsam in Richtung Kapitänskajüte. Wenn die See überkam, klammerten sie sich fest, duckten sich unter den hereinbrechenden Wassermassen und schlingerten über die nassen Planken zum Heck. Überrascht registrierte Johann, dass die Bewegungen des Schiffes gedämpft wurden. Entsetzt erkannte er, wie tief die Conquistador inzwischen im Wasser lag. Der gebrochene Hauptmast hielt das Schiff in Schräglage, durch die seitlichen Luken strömte Wasser ins Innere und beschwerte den Rumpf.

Als sie die Kajüte erreichten, deutete Mulder auf die Kiste, die er vor wenigen Stunden aus dem unteren Deck hatte holen lassen. »Ins Beiboot damit!«, bellte er. Caspar fasste einen der Griffe und hob die Truhe an. »Zu schwer. Das schaffen wir nicht.«

Der Kapitän öffnete den Mund, schloss ihn aber wieder, ohne einen Ton herauszubringen, denn in diesem Augenblick legte sich die Conquistador noch weiter auf die Seite, die Kiste rutschte über den Boden und krachte gegen die Wand der Kajüte. Wortlos riss Mulder die Tür eines Schrankes auf, griff hinein und zerrte zwei Seesäcke hervor. Er warf sie den Männern zu, rutschte auf der schiefen Ebene seiner Truhe nach, zog einen Schlüssel aus der Tasche und öffnete den Deckel. Er griff hinein und wühlte darin herum. Als er die Hand herauszog, schimmerten darin mehrere Goldstücke. Jedem der Männer warf er ein paar zu. »Das ist für euch. Alles andere in die Säcke!«, kommandierte er. »Schnell! Und dann ins Beiboot damit und vertäuen.«

Brouwer, Caspar und Johann steckten die Goldstücke in die Tasche. Stumm packten sie kleine und große Beutel und in Stoff eingeschlagene, golden schimmernde Gegenstände aus der Kiste in die Seesäcke. Schließlich schleppten sie die seltsame Ladung nach draußen und warfen sie ins Beiboot, das bereits auf dem Wasser tanzte und nur noch von einer Trosse am Schiff gehalten wurde. Während sie die Säcke an den Duchten festbanden, stieg Kapitän Mulder hinein. Dabei trug er die schwarze Katze im Arm. Er deutete auf das Seil. »Losmachen!«

Johann versuchte, dem Befehl nachzukommen; doch das nasse Tau hatte sich derart festgezogen, dass es ihm nicht gelang, es zu lösen. Caspar zog seine Axt hervor und durchschlug den Knoten. Das Beiboot schoss davon und verschwand im nächsten Wellental.

Der Kapitän hatte das Schiff verlassen.

Fassungslos starrten die Männer in die tobende See. »Wir müssen die Leute aus dem Mannschaftsdeck holen!«, brüllte Johann gegen das Getöse. »Die ersaufen sonst.«

»Wir ersaufen alle«, erwiderte Caspar. »Wer soll uns jetzt noch retten?«

»Wenn wir den gebrochenen Mast loswerden«, rief der Steuermann, »richtet sich das Schiff wieder auf. Der Sturm lässt nach. Sobald sich die See beruhigt hat, gehen wir wieder an die Lenzpumpen. Und alle anderen müssen schöpfen.«

Eine Riesenwelle klatschte über die Bordwand und erstickte jedes weitere Wort. Johann hatte sich bereits abgewandt, um sich zum Niedergang zu den Mannschaftsräumen vorzuarbeiten, als hinter ihm ein Schrei ertönte. Er wandte den Kopf und sah Caspar, der mit ausgestrecktem Arm in die Wellen deutete. Dort wurde eine menschliche Gestalt durch die Gischt geschleudert. Brouwer. Er winkte, strampelte und schrie. Doch die tosende See übertönte ihn. Sekundenlang starrten die Männer auf ihren Steuermann, dann war er verschwunden.

Schweigend kämpften sich Johann und Caspar zurück zur Luke, durch die das Mannschaftsdeck zu erreichen war. Sie ließ sich nicht öffnen. Offenbar hatten die Männer sie von innen verriegelt, um weiteren lebensgefährlichen Befehlen zu entgehen. Johann schlug mit der Faust gegen das Holz. »Aufmachen!«

In dem Augenblick wälzte sich das Schiff auf die Seite, und die noch stehenden Masten klatschten auf die Wasseroberfläche. Gleichzeitig wurde die Conquistador auf einen Wellenberg gehoben. Johann rutschte ab, landete an der Reling und klammerte sich fest. Doch die Bewegung ließ nicht nach. Als würde ein Riese ein makabres Spiel mit der Bark treiben, tauchte die Steuerbordseite ins Meer und zog ihn unter die Wasseroberfläche. Johann hielt die Luft an. Gewaltige Kräfte zerrten an seinem Körper. Schließlich kam die Drehbewegung zum Stillstand. Das Schiff lag plötzlich viel ruhiger im Wasser, aber seine verbliebenen Masten zeigten zum Meeresgrund. Die Conquistador war gekentert und würde sich nicht wieder aufrichten. Johann stieß sich ab und tauchte auf. Kieloben trieb der ehemalige Stolz des Marinus Mulder in den Wellen. Wo war Caspar? Auf der anderen Seite? Hatte ihn das Schiff erschlagen? Wir ersaufen alle, hatte er gesagt. Nun schienen seine Worte zur bitteren Wahrheit zu werden. Die Mannschaft war verloren. Aber vielleicht hatte Caspar sich retten können?

Rings um den Rumpf der Bark tanzten Gegenstände in den Wellen, darunter, ganz in seiner Nähe, eine Holzkiste, die zur Aufbewahrung von Tauen und Tampen gedient hatte. Johann erreichte sie mit einigen kräftigen Schwimmstößen und klammerte sich daran fest. Es gelang ihm schließlich hineinzukrabbeln. Mit einem herumschwimmenden Stück Holz begann er zu paddeln, um vom sinkenden Schiffwegzukommen. Denn in den Lärm von Sturm und Wellen mischten sich gurgelnde Geräusche aus dem Schiffsleib. Wenn er in den Sog der sinkenden Bark geriete, würde er mit in die Tiefe gerissen werden.

Doch die Conquistador sank nicht weiter. Ihr Kiel ragte etwa fünf Fuß aus dem Wasser. Dabei blieb es vorerst. Die Ladung fehlt, schoss es Johann durch den Kopf. Mehr als die Kiste des Kapitäns hatte das Schiff nicht zu tragen gehabt. Der fehlende Tiefgang war ihm zum Verhängnis geworden, aber nun trieb es wie ein verloren gegangenes Spielzeug im Wasser. Wahrscheinlich hatten die Männer im Mannschaftsdeck noch Luft zum Atmen. Aber gegen den Wasserdruck würden sie die Luke nicht öffnen können. Sie waren dem sicheren Tod ausgeliefert, würden ersticken oder ertrinken.

Das Meer ließ ihm keine Zeit, sich auszumalen, wie es seinen Kameraden ergehen würde. Es erforderte seine ganze Kraft und Aufmerksamkeit, die Holzkiste vor dem Kentern zu bewahren. Er versuchte das Wrack der Conquistador zu umrunden, um nach Caspar oder anderen Überlebenden Ausschau zu halten, doch entfernte er sich mehr und mehr vom Unglücksort.

Wie der Steuermann vorhergesagt hatte, flaute der Wind plötzlich ab, und die Bewegung der Wellen wurde sanfter. Die Wolkendecke riss auf. Dennoch wurde es nicht heller, denn inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Johann spürte plötzlich die Erschöpfung. Die Anstrengungen der letzten Stunden waren in allen Muskeln spürbar. Seine Augen brannten, Durst und Hunger machten sich bemerkbar. Ob er die Nacht überleben würde?

Immer wieder fielen ihm die Augen zu, immer wieder schreckte er hoch, suchte den Horizont nach Lichtern ab, die auf ein Schiff oder menschliche Siedlungen hindeuteten. Gegen Morgen hatte sich der Sturm vollständig verzogen. Die See lag ruhig wie ein Teich. Erst glutrot, dann gleißend gelb tauchte die Sonne am Horizont auf. Im Süden entdeckte er einen schmalen Streifen am Horizont, der auf eine Sandbank, eine Insel oder flaches Festland hindeuten konnte. Vielleicht spielten ihm seine übermüdeten Augen einen Streich. Mit dem Holzstück, das ihm als Paddel diente, brachte er die Kiste in Bewegung. Stunde um Stunde tauchte er es ins Wasser, um sein unförmiges Gefährt voranzubringen. Doch er kam dem verheißungsvollen Ziel nicht näher. Inzwischen stand die Sonne senkrecht über ihm, brannte erbarmungslos auf die vom Salzwasser geweichte Haut. Unerträglicher Durst wütete in seinem Rachen. Mehr als einmal war er versucht, Seewasser zu trinken. Aber er wusste, dass er damit sein sicheres Ende besiegeln würde. Er spürte, wie seine Kräfte nachließen, hatte zunehmend Mühe, die Augen offen zu halten. Obwohl er dagegen ankämpfte, schwanden ihm zeitweise die Sinne. Irgendwann verlor er das Bewusstsein.

*

Als er zu sich kam, spürte er nicht mehr die Bewegung der Wellen, befand sich nicht mehr in der Holzkiste, sah nicht mehr Wasser unter sich, sondern Land. Er lag auf festem Untergrund, das Gesicht in feuchtem Sand. Mit einiger Mühe hob er den Kopf, blinzelte in die Helligkeit einer tief stehenden Sonne. Sein hölzernes Gefährt lag wenige Schritte entfernt auf der Seite. Johann suchte nach einer Erinnerung. Was war geschehen? Hatte er geschlafen? War er ohnmächtig geworden? Hatten glückliche Winde ihn an die Küste getrieben? An jenen Strand, den er aus weiter Ferne als schmalen Streifen wahrgenommen hatte?

Er richtete sich auf und wandte den Blick zum Meer. Als wäre es nie anders gewesen, rollten sanfte Wellen heran, kaum höher als einen Fuß. Flach wie ein Binnengewässer im Sommer breitete sich die Nordsee vor ihm aus. Nirgends eine Spur des mörderischen Orkans, der die Conquistador del Mar vernichtet und ihre Mannschaft getötet hatte. Auf halbem Wege zwischen Amsterdam und Hamburg. Ob Caspar überlebt hatte? Wohl kaum. Johann dachte an den halbwüchsigen Schiffsjungen Piet, der auf seiner ersten Reise das Leben verloren hatte. Und alles nur, weil der besessene Kapitän die Fahrt ohne Ladung angetreten hatte. Nur seine Kiste mit dem Gold hatte er im Kopf gehabt. Oder hatte Johann das bloß geträumt? Er schob eine Hand in die Hosentasche und zog drei Goldmünzen heraus. Niederländische Dukaten. Nein, ein Traum war es nicht gewesen. Der Beweis glänzte in seinen Händen. So viel Reichtum hatte Johann noch nie besessen. Doch was waren drei Dukaten gegen den unermesslichen Schatz des Marinus Mulder? Konnte der Kapitän den Sturm überlebt haben? Oder ruhte er mitsamt seinem Schatz auf dem Meeresboden?

Während die Erinnerung zurückkehrte und in seinem Kopf Bilder von der kurzen Reise mit der Conquistador vorüberzogen, sank Johann erneut auf den Sand und fiel in Schlaf.

42016

Das Haus am Januskopf gehörte zu den Gebäuden, die ein Makler wohl als »besonders hochwertige Immobilien« bezeichnet hätte. Seine moderne Bauhaus-Architektur in stilvollem Weiß mit dunkel abgesetzten Elementen und großen Fensterflächen aus getöntem Glas ließ erahnen, zu welcher Preiskategorie es gehörte. »Anderthalb Millionen«, schätzte Hauptkommissar Eilers, als sie sich dem Anwesen näherten. »Mindestens. Das Grundstück nicht mitgerechnet. In der Lage bestimmt auch noch mal eine halbe Million.«

»Und was hat er jetzt davon?«, fragte sein Kollege Jensen und drückte auf die Klingel. Drinnen erklang ein melodischer Gong. »Wie auf einem Flughafen«, kommentierte er. »Gehen wir rein.«

Die Räume waren großzügig geschnitten und stilvoll eingerichtet. Eilers registrierte eine Sitzgruppe aus weißem Leder, viel Glas und Edelstahl. An den Wänden hingen in Aluminium gerahmte Gemälde mit Meeresmotiven. »Nicht schlecht«, stellte er fest, »so eine Apotheke scheint einiges abzuwerfen.«

»Die Einrichtung ist der totale Gegensatz.« Gerit Jensen deutete mit einer Kopfbewegung zu einem riesigen, gebogenen Fernsehbildschirm und stemmte die Hände in die Hüften. »Hier ist alles edel und supermodern, die Apotheke dagegen ist total auf alt gemacht. Auch irgendwie edel, aber wie früher. Fast ein Museum.«

»Die hat wahrscheinlich der Großvater eingerichtet«, vermutete Eilers. »Oder der Vater. Ich bin schon auf Heinz-Hermann Lüders gespannt. Wer weiß, wie lange der noch den Daumen auf der Apotheke hatte oder noch hat. Vielleicht hätte sein Sohn die auch gern modernisiert, durfte aber nicht.«

Jensen zuckte mit den Schultern. »Das reicht nicht als Mordmotiv. Allenfalls andersherum. Frank Lüders hätte seinen Vater aus dem Weg räumen müssen, um frei schalten und walten zu können.«

»Spekulation.« Eilers winkte ab. »Lass uns nach oben gehen. Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Abstellräume sind meistens ergiebiger als Wohnzimmer und Küche. Und aus dem Bad müssen wir noch etwas für einen eventuellen DNA-Abgleich mitnehmen.«

Im Obergeschoss standen alle Türen offen. Jensen sah es als Erster und stieß einen Laut der Überraschung aus. Er deutete in einen Raum, der wie ein modernes Büro eingerichtet war. »Hier hat jemand die Schränke und Schubladen durchwühlt. Sieh dir das an! Diese Unordnung passt nicht zum Haus.«

Jan Eilers kratzte sich am Kopf. »Jetzt haben wir ein Problem. Eigentlich brauchen wir die Spurensicherung.«

»Eigentlich?« Sein Kollege sah ihn fragend an.