8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".

- Sprache: Deutsch

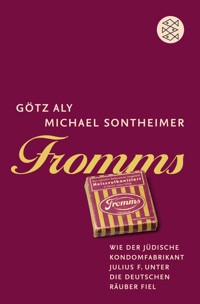

+++Die Geschichte von Julius Fromm, der das Kondom erfand und 1938 als Jude von den Deutschen enteignet wurde – eine Jahrhundertfigur+++ Hauchzarte, dreifach geprüfte Kondome – damit versorgte der Erfinder Julius Fromm in den 1920er Jahren deutsche Paare. Der Historiker Götz Aly und der »Spiegel«-Journalist Michael Sontheimer erzählen erstmals die Geschichte des Unternehmens und seines Gründers. Wöchentlich verließen Millionen »Frommser« die gläserne Fabrik in Berlin-Köpenick - architektonisch so revolutionär wie das Produkt. Binnen kurzer Zeit war der mittellose ostjüdische Zuwanderer zum angesehenen Großfabrikanten aufgestiegen, bis ihn der deutsche Staat 1938 verjagte und ihn »arische« Volksgenossen seines Lebenswerks beraubten. Hermann Göring ließ das florierende Unternehmen seiner Tante zukommen. Julius Fromm überlebte den Holocaust im Exil - doch nach dem Krieg enteigneten deutsche Kommunisten ihn ein zweites Mal. Eine bewegende Geschichte, in der sich das 20. Jahrhundert spiegelt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Götz Aly | Michael Sontheimer

Fromms

Wie der jüdische Kondomfabrikant Julius F. unter die deutschen Räuber fiel

Über dieses Buch

Die Zeit des Nationalsozialismus

Eine Buchreihe

Begründet und bis 2011 herausgegeben von Walter H. Pehle

Die Geschichte von Julius Fromm, der das Kondom erfand und 1938 als Jude von den Deutschen enteignet wurde - eine Jahrhundertfigur

Hauchzarte, dreifach geprüfte Kondome - damit versorgte der Erfinder Julius Fromm in den 1920er Jahren deutsche Paare. Der Historiker Götz Aly und der »Spiegel«-Journalist Michael Sontheimer erzählen erstmals die Geschichte des Unternehmens und seines Gründers.

Wöchentlich verließen Millionen »Frommser« die gläserne Fabrik in Berlin-Köpenick - architektonisch so revolutionär wie das Produkt. Binnen kurzer Zeit war der mittellose ostjüdische Zuwanderer zum angesehenen Großfabrikanten aufgestiegen, bis ihn der deutsche Staat 1938 verjagte und ihn »arische« Volksgenossen seines Lebenswerks beraubten. Hermann Göring ließ das florierende Unternehmen seiner Tante zukommen. Julius Fromm überlebte den Holocaust im Exil - doch nach dem Krieg enteigneten deutsche Kommunisten ihn ein zweites Mal. Eine bewegende Geschichte, in der sich das 20. Jahrhundert spiegelt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Götz Aly ist Historiker und Journalist. Er arbeitete für die »taz«, die »Berliner Zeitung« und als Gastprofessor. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt. 2002 erhielt er den Heinrich-Mann-Preis, 2003 den Marion-Samuel-Preis, 2012 den Ludwig-Börne-Preis. Zuletzt veröffentlichte er in den Fischer Verlagen 2012 ›Die Belasteten. »Euthanasie« 1939-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte‹ sowie die aktualisierte Neuausgabe von ›Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung‹ (zusammen mit Susanne Heim).

Michael Sontheimer, geboren 1955, studierte Geschichte, Politologie und Publizistik. 1979 war er Gründungsmitglied der »tageszeitung«, ab 1985 sieben Jahre Redakteur und Autor der »Zeit«. Von 1992 bis 1994 war er Chefredakteur der »taz«, seit 1994 schreibt er für den »Spiegel«. Zahlreiche Buchpublikationen, darunter: ›Bilder des Zweiten Weltkriegs‹ und ›Es darf geschossen werden. Eine kurze Geschichte der Roten Armee Fraktion‹.

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Walter Breitinger

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2007

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403350-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Zwei Wege zum Thema »Fromms Act«

Götz Aly: Sex plus Judentum

Michael Sontheimer: Eddies Auftrag

Julius Fromm, die Lust und die geplante Familie

Aus dem Ghetto von Konin nach Berlin

Das erste Markenkondom der Welt

»Wir sind Deutsche geworden« – eine Illusion

Die neue Fabrik: Transparenz für Kenner

Fromms Act für Görings Patentante

Notwendiger Blick in eine private Vorgeschichte

Exil: ohnmächtig in London

Der deutsche Staat greift zu

»Judenauktion«, Treffpunkt für Volksgenossen

Aus der Villa Fromm nach Auschwitz

Überleben in Paris, London und Berlin

Volkseigen im neuen Deutschland

Familie Fromm im Überblick

Abkürzungen

Literatur

Interviews

Dank

Register

Zwei Wege zum Thema »Fromms Act«

Götz Aly: Sex plus Judentum

Im Herbst 2004 planten zwei Kollegen und ich eine Lesung unveröffentlichter Texte. Für unseren Auftritt wählten wir den Sonntags-Club in Berlin-Prenzlauer Berg, den ersten Schwulen-Club der DDR, heute, so die Homepage, ein »Kommunikationszentrum für Lesben, Schwule, trans-, bi- und heterosexuelle Menschen«.

Als der Abend angekündigt werden sollte, stellte der Kulturverantwortliche an Mensch Aly die Frage, ob er denn wirklich nur »stinknormales Hetero-Zeug« lesen wolle. Schließlich habe man einen Ruf zu verteidigen. »Wie bitte?«, fragte ich konsterniert. Nach einigem Zögern fiel mir eine jahrzehntelang im Keller der DDR-Notenbank versteckte Akte ein. Sie dokumentiert die 1938 vollzogene »Entjudung« der einst weltberühmten Kondom-Firma Fromms Act in Berlin-Köpenick.

Ich hatte das Konvolut einige Monate zuvor im Bundesarchiv bestellt, für ein paar Minuten durchgeblättert und – mit Bedauern – als für mein damaliges Thema unwichtig ins Magazin zurückgehen lassen. Die nicht selten abgründigen, immer nur zufällig aufgefundenen Nebengeschichten, die unsere Archivare in ihren auf die Haupt- und Staatsaktionen gerichteten Findbüchern überblenden, machen die Historiographie so liebenswert. Doch verbirgt sich in denselben Geschichtchen, in den vielen verlockenden Einzelwindungen des Lebens, der Feind des zielgerichteten Arbeitens. Dem Zwiespalt ist nicht zu entrinnen. Jeder den Quellen zugetane Historiker weiß ein Lied davon zu singen.

Den Leuten vom Sonntags-Club gefiel die Kombination von Nationalsozialismus, Kondom, Sex plus Judentum. Wir verabredeten das Thema. Doch von meinem Zufallsfund abgesehen, gaben die Archive in Potsdam wie in Berlin die anderen Enteignungs- und Restitutionsakten nicht frei, die den Firmengründer Julius Fromm betrafen. Offenbar bestanden noch Rechtsstreitigkeiten. Immerhin erhielt ich die Adresse von Edgar Fromm in London, einem Erben des einstigen Gummifabrikanten. Ich schrieb ihm mit der Bitte, mir die Akteneinsicht zu erlauben. Wie sich herausstellte, war der Adressat seit sechs Jahren tot.

So ergaben sich meine ersten Recherchen zu einem Thema, das ich noch kurz vorher als unwichtig und viel zu speziell angesehen hätte. Mein Dank geht an Martin Z. Schröder und Gustav Seibt, die seinerzeit mit mir lasen, besonders aber an Pedro vom Sonntags-Club. Mit seiner unliberalen Intervention schickte er mich auf einen lohnenden, für die Kenntnis des zwanzigsten Jahrhunderts lehrreichen Nebenweg.

Er führte zu einem jener jüdischen Unternehmen, die in der Zeit des Nationalsozialismus untergingen und von der Geschichtswissenschaft fast durchweg ignoriert werden. Der Grund dafür ist leicht gefunden: Eben weil die Firmen sang- und klanglos ausgelöscht wurden, stehen sie nicht mehr als Sponsoren für jene Unternehmenshistoriker parat, die vorzugsweise dem warmen Strom des Geldes folgen. Das so gelenkte Interesse erzeugte in den vergangenen 20 Jahren eine merkwürdige Asymmetrie: Im geschichtswissenschaftlichen Betrieb dominieren die Täter und Profiteure. Ihre Rechtsnachfolger fördern die Forschung, weil der publikumswirksame Wille zur »Aufarbeitung« einer unappetitlichen Vergangenheit dem Image und damit den Marktchancen ihrer Labels nutzt: siehe Volkswagen, Krupp, Allianz, Daimler-Benz, Deutsche Bank, Degussa, Dresdner Bank, Flick oder Bertelsmann. Weil die Unternehmensforschung so funktioniert, drohte einer Jahrhundertfigur wie Julius Fromm, dem Schöpfer des ersten Markenkondoms der Welt, das Vergessen.

Julius Fromm fand nicht einmal im Lexikon der deutschsprachigen Emigration einen Platz. Seinem Lebenswerk, seinem Talent, seinem Erfindergeist, seiner Lust an der Moderne ist dieses Buch gewidmet.

Julius Fromm, Mitte der Zwanzigerjahre/© Raymond Fromm

Michael Sontheimer: Eddies Auftrag

Zufällig sah ich Anfang 1996 im Fernsehen einen höchst einnehmenden älteren Herrn namens Edgar Fromm. In einer Talkshow erzählte er, wie sein Vater Julius im Deutschland der Zwanzigerjahre Kondome zum beliebtesten Verhütungsmittel gemacht hatte.

Im West-Berlin der Sechzigerjahre aufgewachsen und im Wesentlichen auf der Straße aufgeklärt, war »Fromms« für mich natürlich ein Begriff: So lautete die gängige Bezeichnung für ein Präservativ. Im Plural sprachen wir von Frommsen, wobei manche auch Frommser oder Frömmser sagten. Wie im Fall des Tempo-Taschentuchs bezeichnete der Markenname Fromms umgangssprachlich sämtliche Produkte dieser Art. Dass der Begriff auf einen Mann namens Julius Fromm zurückging, einen deutschen Juden, der 1938 aus Berlin nach England hatte fliehen müssen, das war mir neu.

Es gehört zu den Privilegien des Journalistenberufs, der eigenen Neugierde zu folgen und dafür bezahlt zu werden. So schlug ich vor, die Geschichte des Berliner Kondomfabrikanten für ein Spiegel-Spezial-Heft zum Thema »Liebe« zu recherchieren. Bald darauf saß ich im Wohnzimmer eines kleinen Hauses in London. Es liegt in Hampstead Garden Suburb, einem besseren Viertel im Nordwesten, in dem sich viele in den Dreißigerjahren aus Deutschland und Österreich geflüchtete Juden niedergelassen hatten. Hier lebte Edgar Fromm mit seiner Partnerin Lisa Abramson. Sie war 1937 aus Danzig nach London emigriert. Beide waren verwitwet und einander auf beneidenswerte Weise zugetan.

Bei gutem Whisky erzählte Edgar Fromm, was er über seinen Vater und die Firma Fromms Act wusste. Er tat das in einem Deutsch, dessen Differenziertheit heute altmodisch anmutet. Den geplanten Artikel über seinen Vater Julius, dem er so viel verdanke, empfand er als späte Genugtuung. Was er sich davon erhoffte, formulierte er auf Englisch: »To put him back on the map.« Frei lässt sich das mit »ihn aus der Versenkung holen« oder »ihn dem Vergessen entreißen« übersetzen. In den Archiven fanden sich rasch mehr Dokumente, als ein Magazinartikel zu fassen vermag. So entstand der Plan zu einem Buch über die Geschichte der Fromms Act.

Nur selten freunden sich Journalisten mit ihren Informanten an, aber fortan besuchte ich mindestens einmal im Jahr Eddie und Lisa in London, oder wir trafen uns, wenn sie nach Berlin kamen. Hier, in Edgars Heimatstadt, suchten und fanden wir auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee das Grab seiner Großeltern und eines Cousins.

Als Edgar Fromm im Sommer 1999 in Baden-Baden unerwartet starb, hatte ich ein schlechtes Gewissen: Die öffentliche Würdigung der vergessenen Lebensleistung seines Vaters würde er nun nicht mehr erleben, und mir fehlte der Stachel, an dem Buch zu arbeiten. Die Dokumentenordner setzten Staub an.

Sechs Jahre später, im Februar 2005, erzählte mir Lisa Abramson bei einem Besuch, sie habe den an Eddie adressierten Brief eines Berliner Historikers erhalten, der um Informationen über Fromms Act bitte. Mit dem Absender Götz Aly hatte ich Anfang der Achtzigerjahre bei der taz gearbeitet. Wir telefonierten und beschlossen, das Buch gemeinsam zu schreiben.

Weder der private Nachlass noch das Firmenarchiv überdauerten Emigration, Bombenkrieg und die wegwerffreudige Zeit des psychischen und physischen Wiederaufbaus. Von Julius Fromm fanden sich zwei Testamente, zwei knappe persönliche Briefe, zwei an den Potsdamer Regierungspräsidenten gerichtete Gesuche, mit denen er – zunächst erfolglos – versuchte, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben, und schließlich ein selbstbewusst formuliertes Schreiben an den Berliner Polizeipräsidenten, mit dem er 1934 seine Ausbürgerung als »Ostjude« fürs Erste erfolgreich verhinderte. Doch beschafften wir Urkunden, Werbeschriften und Fotos, aus denen sich ein Bild gewinnen lässt, und sprachen mit den wenigen, die noch etwas über Julius Fromm wissen. Aus der Summe der Fragmente entstand ein Schattenriss – to put him back on the map.

Frankfurt am Main und Berlin, Oktober 2006