8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

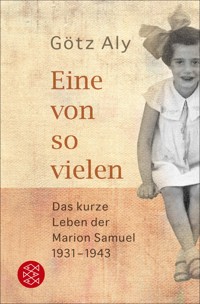

***»›Eine von so vielen‹ wirkt wie eine einfache Geschichte, doch selten sind die Verfolgung und ihre Auswirkungen so klar zwischen zwei Buchdeckeln dargestellt worden.« (Aus dem Vorwort von Raul Hilberg)*** Berlin, 1943: Marion Samuel war 11 Jahre alt, als sie deportiert und ermordet wurde. Lange war sie nur ein weiterer von Hunderttausenden von Namen. Doch der Historiker Götz Aly zeigt in seiner bewegenden Spurensuche, dass es auch möglich ist, die Geschichte von scheinbar gesichtslosen Opfern des Holocaust zu erzählen. Ein Buch für das Erinnern und gegen das Vergessen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 116

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Götz Aly

Eine von so vielen

Das kurze Leben der Marion Samuel 1931–1943

Über dieses Buch

Berlin, 1943: Marion Samuel war 11 Jahre alt, als sie deportiert und ermordet wurde. Lange war sie nur ein weiterer von Hunderttausenden von Namen. Doch der Historiker Götz Aly zeigt in seiner bewegenden Spurensuche, dass es auch möglich ist, die Geschichte von scheinbar gesichtslosen Opfern des Holocaust zu erzählen. Ein Buch für das Erinnern und gegen das Vergessen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2004, 2011

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403268-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Die Familie von Marion Samuel im Überblick

Vorworte

Ein ganz normaler Mord

Eine von so vielen

Einleitung

Todesort: Auschwitz, verschollen

Das Gesicht einer Unbekannten

Arnswalde, Berlin, Auschwitz

Alle waren freundlich und gut

Plötzlich flogen Steine

In schlimmer Verlegenheit

Menschen fallen in ein Loch

Flucht in die Anonymität

Zwangsarbeit als »Rüstungsjuden«

Verhaftung und Enteignung

Marion Samuels letzter Weg

Ja, ich kannte Marion Samuel

Bild einer verfolgten Familie

Stillstand der Zeit

Werner Samuel

Auswandern und Untertauchen

Arthur, Ella und Manfred Samuel

Helene, Franz, Wolfgang und Erika Pohl

Fahrplanmäßig in den Tod

Jenny und Werner Samuel

Nachwort

Laudatio zur Verleihung des Marion-Samuel-Preises 2003 an Götz Aly

Literaturempfehlungen

Die Familie von Marion Samuel im Überblick

Carl Samuel, geboren am 17.11.1868 in Werben/Kreis Pyritz, als Sohn des Kaufmanns Wolf Abraham Samuel und dessen Frau Henriette geb. Wilizek. Carl Samuel wurde Kaufmann in Arnswalde, heiratete um 1895Jenny Samuel geb. Marcuse, geboren am 28.8.1877 in Greifenhagen/Pommern. Beide mussten 1934 zusammen mit ihrem jung verheirateten Sohn Arthur Arnswalde verlassen und zogen nach Königsberg (Pr.). Dort starb Carl Samuel am 14.4.1940 eines natürlichen Todes. Jenny Samuel wurde am 26.6.1942 gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn Werner in der Nähe von Minsk ermordet. Aus der Ehe waren vier Kinder hervorgegangen:

1. Helene Pohl geb. Samuel, geboren am 30.111896 in Werben/Kreis Pyritz, gestorben 1968 in Greifswald, verheiratet mit Franz Pohl, geboren am 22.11.1895 in Liebenow/Kreis Greifenhagen, gestorben ca. 1965. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor:

1.1. Wolfgang Pohl, geboren am 19.8.1931 in Königsberg (Pr.), gestorben 1996 in Greifswald,

1.2. Erika Pohl, geboren am 1.7.1936 in Königsberg (Pr.), verheiratete Dünkel, lebt in Berlin.

2. Martin Samuel, geboren am 8.3.1899 in Arnswalde, ermordet 1944 in Auschwitz, verheiratet mit Hildegard Samuel geb. Wolff, geboren am 15.7.1894 in Kreuzburg/Oberschlesien, ermordet 1943 in Auschwitz. Aus der Ehe ging ein Kind hervor:

2.1. Ruth Ingeborg Samuel, geboren am 2.8.1926 in Berlin, ermordet 1943 in Auschwitz.

3. Arthur Samuel, geboren am 23.1.1903 in Arnswalde, gestorben im April 1985 in New York, verheiratet mit Ella Samuel geb. Lewin, geboren am 10.5.1904 in Girrehnen, gestorben 1989 in New York. Aus der Ehe ging ein Kind hervor:

3.1. Moritz Manfred (später: Fred) Samuel, geboren am 15.7.1933 in Arnswalde, lebt in Fair Lawn, New Jersey.

4. Cilly Samuel geb. Samuel, geboren am 28.12.1908 in Arnswalde, ermordet 1943 in Auschwitz, verheiratet mit Ernst Samuel, geboren am 6.11.1905 in Ueckermünde, ermordet 1943 in Auschwitz. Aus der Ehe ging ein Kind hervor:

4.1 Marion Samuel, geboren am 27.7.1931 in Arnswalde, ermordet 1943 in Auschwitz.

5. Werner Samuel, geboren 1915 in Arnswalde (das genaue Geburtsdatum ist unbekannt), 1942 in der Nähe von Minsk ermordet.

Vorworte

Ruth Klüger

Ein ganz normaler Mord

Ein Buch, das sich so leicht und schnell liest, wie es schwer wiegt und langsam nachwirkt. Der Autor ist ein bekannter Historiker, die »Heldin« seiner Biographie dagegen gänzlich unbekannt, oder war’s, bis er sich ihrer annahm. Marion war ein »normales« Opfer der Judenvernichtungspolitik, ein deutsch-jüdisches Kind, von den Nazis ermordet. Nicht normal sind ja nur die Überlebenden mit ihren abenteuerlichen Geschichten, denn sie, oder vielmehr, da ich mich dazuzähle, wir alle, haben einem Zufall oder menschlichem Eingreifen, irgendeinem außerordentlichen Umstand unsere Rettung zu verdanken. Marion Samuel hingegen ging ihren unscheinbaren und doch ungeheuerlichen, in ordentlichen Akten vorgesehenen Weg in den Tod. Götz Aly hat einen Namen herausgegriffen, der auf einer Liste stand, und diesem Namen, diesem Mädchen ihre Umrisse, ihre Kleidung, ihr Gesicht und ihre Ängste wiedergegeben, sogar in erhaltenen Fotografien sichtbar gemacht.

Eigentlich war es nicht er, der Autor, der den Namen herausklaubte aus der langen Liste deportierter Berliner, sondern die Stiftung »Erinnerung«. Diese Stiftung vergibt einen Preis und entschied, dass der Preis einen Namen haben sollte, zu dem es keine Informationen gab, außer eben den infamen Daten der Verschickung. Als dieser Marion-Samuel-Preis an Götz Aly verliehen wurde, machte der sich anheischig, die Spuren zu verfolgen und zumindest einen jungen Menschen aus der Anonymität, oder besser, der Gesichts- und Geschichtslosigkeit, herauszureißen. Ja, das hat es schon einmal gegeben, als Ernst Schnabel die KZ-Erlebnisse von Anne Frank in seinem Buch »Spur eines Kindes« aufarbeitete. Aber Anne Frank hatte ein Zeugnis hinterlassen, das sie weltberühmt gemacht hatte, sie war alles andere als unbekannt. Marion Samuel war niemand, eine, die ein paar Jahre lang einen vergeblichen Anspruch auf ein Menschenleben hatte.

Hier muss ich einräumen, dass mich ihr Leben besonders berührt, weil Marion mein Jahrgang war, 1931. Sie war drei Monate älter als ich und wurde in Auschwitz vergast, ein Jahr bevor ich dorthin kam und zufällig entkam.

Götz Aly beschreibt, wie er mit akribischer Geduld in Archiven stöbert, Zeitungsannoncen aufgibt, Verwandte in Deutschland und Amerika auskundschaftet, wie er sich geduldig und mit großem Zeitaufwand in Verbindung setzt mit allen, die dieses Kind gekannt haben. Er berichtet, was er herausfindet über die Vermögensverhältnisse der Familie, ihrer staatlich gesteuerten Verarmung. Diese trockenen Rechnungen haben eine geradezu satirische Schärfe. Mit zäher Nüchternheit berechnet Aly den Wert des Inventars der Familie. Denn der Fiskus des Deutschen Reiches war gründlich in seinen Aufstellungen. Unausgesprochen, aber deutlich ist die Ironie des Fazits: »[Es] ergab sich für den deutschen Staat in diesem Deportationsfall ein fiskalischer Verlust von 27,63 Reichsmark.« Und dann der lapidare Zusatz: »Das war – insgesamt gesehen – eine Ausnahme.«

Doch was hier zählt, ist das Einzelschicksal, und das Persönliche überwiegt. Götz Aly gelingt es, ein paar Fotos aufzutreiben – von einem hübschen, unverwechselbaren kleinen Mädchen mit großen Augen. Sie trägt ein Kleid mit einem Riesenkragen und hat eine ebenso riesige Schleife im Haar. Im Identifikationseifer denkt das Kind in mir: So eine Schleife hätte ich nie getragen und, immer wieder, wo war ich gerade, als das oder jenes mit ihr geschah? Wie ähneln oder unterscheiden sich ihre Verwandten von meinen? Es ist dem Historiker zu verdanken, dass eine solche Identifikation gelingen kann. Seine Stimme ist vorbildlich: genau und objektiv und doch ohne jene gleichmacherische Objektivität, in der die Werturteile verschwinden, sondern so, dass die Tatsachen sprechen und bestehen vor dem Blick des Anwalts für das Opfer und des Klägers gegen die Täter.

Und schließlich findet er sogar die Spur ihrer Stimme. Eine Klassenkameradin berichtete in einem Brief an den Autor, sie hätte mit der damals fast siebenjährigen Marion im Mai 1938 gesprochen und Marion sei voller Angst gewesen: »Sie sagte: ›Da gehen Menschen durch einen Tunnel im Berg, und da ist auf dem Weg ein großes Loch, und alle werden reinfallen und sind weg.‹« Die ehemalige Klassenkameradin fügt hinzu: »Ich dachte, sie spinnt, und fand es gruselig« und kommentiert weiter: »Sie hatte vielleicht ein Erwachsenengespräch erlauscht, nicht verstanden und sich in ihrer kindlichen Phantasie etwas ausgemalt.« Das ist, meiner Erfahrung nach, ganz richtig. Jüdische Kinder haben damals mit verzweifelter Hartnäckigkeit versucht zu verstehen, warum sie und ihre Familien so verfemt waren und was uns noch bevorstand.

Es sind Bücher wie dieses, mit Klassenfotos und kopierten Aktenauszügen, die Juden und Nichtjuden in ihrer Spurensuche zusammenführen. Hier ist nicht mehr die Rede von »unser Auschwitz« und »euer Auschwitz«, sondern ein Bemühen um eine Vergangenheit, die zwar auf die Nachkommen der Opfer und der Täter anders wirken muss, aber beide gemeinsam zu einer Erhellung der alten Dunkelheit leiten kann. Marion wird dem Leser/der Leserin unvergesslich bleiben.

Raul Hilberg

Eine von so vielen

Im Mai 1984 fand in Stuttgart eine viertägige Konferenz mit dem Titel Der Mord an den europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg statt. Auf dem Podium stellten bekannte Forscher ihre Thesen vor; aus den ersten Reihen gaben Experten Kommentare ab. Dann kam das anonyme Publikum an die Reihe, vor allem Männer mittleren Alters. Von ganz hinten stellte ein junger Mann eine Frage, vielleicht wies er auch auf ein Problem hin. Jedenfalls hatte er keine gewöhnliche Stimme. Er sprach klar und direkt, mit Selbstbewusstsein, das einen Gran Herausforderung enthielt. Beim Herausgehen trat er auf mich zu und überreichte mir ein kleines Buch, das er zusammen mit einem Koautor verfasst hatte. Es behandelte ein Thema, an das, soweit ich das wusste, zuvor niemand herangegangen war: den Plan des NS-Regimes, die gesamte Bevölkerung des Reiches mit Hilfe von Hollerith-Maschinen, einer Entwicklung von IBM, zu erfassen. Der junge Mann war Götz Aly.

Nichts ist so selten in der akademischen Welt wie eine neue Idee. Nachdem er sich in seinen Studien über Demographen mit Aspekten wie »rassischen« Juden, Halbjuden und Vierteljuden beschäftigt hatte, wandte Aly sich als Koautor eines größeren Buches den Planern und Vordenkern zu, darunter solche Männer, die oft nicht in Namensregistern von Studien über den Nationalsozialismus auftauchen, Männer, die über Ausbeutung, Massenumsiedlung und Bevölkerungsdezimierung der osteuropäischen Völker nachdachten. Es folgte eine weitere bahnbrechende Arbeit, in der Aly die Ghettoisierungsmaßnahmen in den Kontext der Umsiedlung Volksdeutscher aus der UdSSR und den Ort der »Endlösung« innerhalb der Expansion nach Osten stellte.

Götz Aly schlug nicht das angenehme Leben einer Professorenlaufbahn ein. Er arbeitete als Redakteur und Autor für die »Berliner Zeitung«, während er mit einem weiteren Koautor sich den Deportationen der ungarischen Juden widmete sowie ein höchst originelles Buch mit dem Titel »Hitlers Volksstaat« schrieb. Der englische Titel »Hitler’s Beneficiaries« verdeutlicht noch mehr Alys Stoßrichtung: Das deutsche Volk, insbesondere Soldaten und Familien mit Kindern, profitierten von Hitlers Staat. Um die hohen Ausgaben für die Heimatfront und für den Krieg aufrechterhalten zu können, erhöhte der NS-Staat seine Einkünfte durch die Ausbeutung der besetzten Staaten und den Raub allen Besitzes der Juden.

Den Raub jüdischen Eigentums untersuchte Aly auch in seinen zwei folgenden Büchern. In der Fallstudie »Fromms« beschreibt Aly, wiederum als Koautor, die ausgeklügelten Maßnahmen, mit denen ein jüdischer Unternehmer um seinen Besitz gebracht und dieser dann weiterverteilt wurde. Im Zentrum des anderen Buches steht Marion Samuel.

Alys kurzer Bericht über das Leben und den Tod eines elfjährigen jüdischen Mädchens, mitsamt vieler Familienfotos und Faksimiles historischer Dokumente, ist ein Musterbeispiel seiner herausragenden Kompetenz. Als der Marion-Samuel-Preis gestiftet wurde, wusste niemand etwas über Marion Samuel – außer, dass sie gelebt hatte und umgebracht wurde. Als Aly der Preis zuerkannt wurde, beschloss er, mit etwas zu beginnen, was anderen ein von vornherein vergebliches Unterfangen gewesen sein mochte. Doch er fand eine ganze Reihe von Dokumenten, die Marions Leben kenntlich machen, darunter eine Inventurliste des bescheidenen Besitzes der Familie Samuel. »Eine von so vielen« wirkt wie eine einfache Geschichte, doch selten sind die Verfolgung und ihre Auswirkungen so klar zwischen zwei Buchdeckeln dargestellt worden. Dass Aly überhaupt an so eine Biographie gedacht hat, ist an sich schon außergewöhnlich.

Einleitung

Todesort: Auschwitz, verschollen

Im Jahr 1951 entwickelte der Berliner Philosoph Rudolf Schottlaender in einer winzigen, von ihm selbst mitgegründeten Zeitschrift die Idee, »die Stadt Berlin sollte einen würdigen Platz bereitstellen«, um dort »an die unter dem Nationalsozialismus ermordeten jüdischen Kinder« zu erinnern. Aber wirksam sei ein solches Mahnmal nur, »wenn es nicht ins Uferlose eines Gedenkens an sämtliche Opfer irgendeiner Tyrannei verschwimmt, sondern sich an den Höhepunkt der Unmenschlichkeit heftet, den man, so Schlimmes auch sonst geschehen mag und noch geschieht, in jenem Mord an schätzungsweise einer Million jüdischer Kinder erblicken muss«.[1]

Der Vorschlag verhallte damals in beiden Hälften des geteilten Berlin. Mehr als 40 Jahre später nahmen die Stifter des Marion-Samuel-Preises, Ingrid und Walther Seinsch, den Gedanken auf. Sie wollten mit dem Preis an die ermordeten jüdischen Kinder erinnern. Folglich wählten sie im Gedenkbuch für die deportierten deutschen Juden nach dem Zufallsprinzip die 1931 in Arnswalde geborene Marion Samuel als Namensgeberin aus. Von ihr war neben dem Geburtsdatum und -ort der Tag ihres Abtransports aus Berlin nach Auschwitz bekannt: der 3. März 1943.[2] In dem stadtgeschichtlich genaueren »Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. ›Ihre Namen mögen nie vergessen werden!‹«[3] findet sich eine etwas ausführlichere Eintragung: »Samuel, Marion geb. am 27.07. 31 in Arnswalde, Brandenburg; [Berlin-]Prenzlauer Berg, Rhinower Str. 11; 33. Transport vom 03.03.43, Auschwitz; Todesort: Auschwitz, verschollen.«

Der Eintrag über Marion Samuel auf Seite 2988 im Gedenkbuch des Bundesarchivs für die ermordeten deutschen Juden von 2006.