Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Fukushima könnte Anlass sein, die Atomkraft zu bewundern: Man nehme Reaktoren, lasse ein Mega-Erdbeben drüberlaufen und dann noch einen Jahrhundert-Tsunami. Und dennoch starb niemand an der radioaktiven Freisetzung. Wie viel sicherer kann eine Technologie denn noch sein? Nicht nur der Reaktor, nicht nur der Unfallhergang, alles ist völlig anders als in Tschernobyl. Doch man spielt in Deutschland mit den Ängsten der Leute, lässt bewusst Fakten weg oder verdreht Tatsachen. Die Folge ist eine irrationale Angst vor der Kernenergie. Wie Jesus und seine Jünger warten Atomkraftgegner auf die Erfüllung der Apokalypse und den Beginn des leuchtenden Solarzeitalters. Das Jammern über die Risiken der Atomenergie ist grundlegend verlogen. Wer will denn ernsthaft auf Strom verzichten? Die nukleare Stromerzeugung ist mit die sicherste und umweltschonendste Stromerzeugungsart, die es gibt - trotz Tschernobyl und Fukushima. Seit mehr als dreißig Jahren versorgen Kernkraftwerke uns überaus zuverlässig mit Strom. Sie sparen jedes Jahr so viel Kohlendioxid ein wie der gesamte Verkehrssektor emittiert. Die vorzeitige Abschaltung deutscher Kernkraftwerke ist unnötig und falsch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Vorwort

Atomunglück in Japan

Das geschah in Fukushima

Deutsche Wirklichkeitsverweigerung

Messungen um Fukushima herum

Erbarmungslose Fürsorglichkeit

Sterberate in Fukushima drastisch reduziert

Weniger Schilddrüsen-Anomalien in Fukushima

Positiver Effekt geringer Strahlung

Hiroshima und Nagasaki

Bericht aus dem Krisengebiet

Deutsche Reaktionen

Journalistische Enthemmung

Deutsche Weltuntergangssehnsucht

Schirrmachers Philippika gegen deutsche Kernkraftbefürworter

... und eine Antwort darauf

Vergleich mit Tschernobyl

Strahlenerkrankungen und Todesfälle in Tschernobyl

Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie

Risiken lauern überall

Nie lebte der Mensch sicherer als heute

Sind Uranvorkommen endlich?

Sonnenenergie ist nicht beherrschbar

Murphys Gesetz

Restrisiko: Falsch verstandene Sicherheit

Was man im Nachhinein alles vorher wissen konnte

Fast vergessen: Exxon Valdez und Deep Water Horizon

Klimaforscher für Kernenergie

Ethik und tatsächliches Verhalten

Unumkehrbarkeit des Atomausstiegs

Nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert

Der Stromverbrauch wird weiterhin steigen

Verdrängtes Problem Übervölkerung

Beruhigende Nachrichten aus Fukushima

Berichte der Internationalen Atomenergieagentur IAEA

Die Suche nach einem Endlager

Was wird in zehn Jahren sein?

Atomkraft - Ja, bitte!

Zu guter Letzt: Acht Thesen zur Kernenergie in Deutschland

Quellenhinweise

Vergleichswerte

Danksagung

VORWORT

„Atomenergie ist gefährlich!“ Dazu mal eine Frage: Im Vergleich zu was? Im Vergleich zum Autofahren, zu anderen Stromerzeugungsarten, zum Rauchen? Und wie wird die Gefährlichkeit gemessen? In Verstrahlung, also Verletzung? Oder in Todesfällen? Oder an der Zahl der Evakuierten?

„Atomenergie ist nicht beherrschbar!“ Ist es einzig die Atomenergie, die nicht beherrschbar ist? Oder sind auch andere Techniken nicht beherrschbar? Welche Techniken könnten denn als beherrschbar gelten? Und wie wird sie definiert, diese Beherrschbarkeit? Absolute Unfallfreiheit? Völlige Fehlerfreiheit vom ersten Spatenstich bis zur Demontage? Welche Technik könnte dazu als Beispiel angeführt werden?

Nein, die Argumentation der Kernkraftgegner ist absurd. Sie ist neurotisch fixiert auf eine Gefährlichkeit und auf eine Unbeherrschbarkeit, die so nicht existiert. Die Gegner bauten 30 Jahren lang einen Popanz auf, der jetzt demontiert wird. Sie schufen einen Teufel, eine Schimäre, die mit dem Ausstiegsbeschluss vom Sommer 2011 scheinbar exorziert wurde.

Die ganze Mühe ist umsonst. Denn Kernenergie ist nicht sonderlich gefährlich und sie ist beherrschbar. Gemessen in Verletzten, Toten und Evakuierten ist Kernenergie nicht gefährlicher als alle anderen Stromerzeugungsarten und deutlich weniger gefährlich als Rauchen, Autoverkehr, mangelnde Bewegung, Diabetes oder Übergewicht. In den gut 50 Jahren der kommerziellen Kernenergienutzung hat es gerade mal ein halbes Dutzend erwähnenswerter Unglücke und nur eine Katastrophe – Tschernobyl – gegeben. Die Kernschmerzen in Fukushima haben keine Strahlentote gefordert. Aber wie viele Menschenleben hat die Kohleverstromung auf dem Gewissen, wie viele sind an Staublunge eingegangen, welche enormen Flächen gingen wegen des Kohletagebaus für Jahrzehnte verloren?

Seit mehr als dreißig Jahren versorgen Kernkraftwerke uns überaus zuverlässig mit Strom. Sie sparen jedes Jahr so viel Kohlendioxid ein wie der gesamte Verkehrssektor emittiert, und sie sind im Gegensatz zur Kohle nicht Jahr für Jahr mit Tausenden von Todesopfern belastet. Die vorzeitige Abschaltung deutscher Kernkraftwerke ist unnötig und falsch.

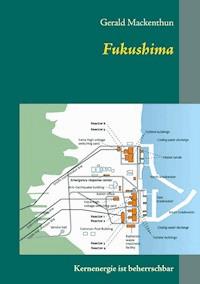

ATOMUNGLÜCK IN JAPAN

Am 11. März 2011 wurden die Kernenergieanlagen der nördlichen Ostküste Japans in Höhe der Stadt Sendai von einem noch nie dagewesenen Erdbeben erschüttert. Die insgesamt 13 Meiler der drei Anlagen Onagawa (1 bis 3), Fukushima Daiichi (1 bis 6) und Fukushima Daini (1 bis 4) blieben fast gänzlich unbeschädigt stehen. Eine Stunde später brandete eine Tsunami-Welle von noch nie gesehener Höhe an. Bei den Reaktoren Onagawa 1-3, Fukushima Daini 1-4 und die zu Wartungszwecken stillgelegten Meiler Fukushima Daiichi 4 und 5 wurden Außenanlagen beschädigt, es gab aber keine Havarie. Doch in den tiefliegenden Reaktoren Fukushima Daiichi 1-4 fiel wegen Kurzschlusses die Pumpleistung sämtliche Kühlpumpen aus. Die Brennstäbe erhitzen sich, in drei Reaktoren schmolz der Kern und vermutlich in einem von ihnen auch der Reaktordruckbehälter. Die Stahlsicherheits-behälter und die Stahlbetonhülle hielten stand. Es trat vergleichsweise wenig Radioaktivität aus, die zudem fast vollständig in nächster Nähe der Reaktorblöcke niederging. In heroischen Anstrengungen versuchten japanische Techniker, die Kühlung der vier Reaktoren wieder in Gang zu setzen. Über 20.000 Menschen an der Ostküste Japans ertranken in der Riesenwelle, die im Durchschnitt zehn bis 15 Meter Höhe erreichte, in engen Buchten über 30 Meter.

Statt solidarisch die bewundernswert disziplinierten Japaner zu unterstützten, reagierte Deutschland auf eine gänzlich paradoxe Weise: Es wurden sieben ältere Kernkraftwerke abgeschaltet und der Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Kernspaltung wurde politisch vorgezogen. Die CDU-FDP-Regierung kann sich dabei offenbar auf eine Mehrheit in der Bevölkerung stützen.

Die schon lange atomkritischen Deutschen hatte der Furor gepackt. Die Gegner der Kernkraft witterten und nutzten ihre Chance, die angeblich gefährliche und angeblich nicht zu beherrschende Atomtechnik vorzeitig auf den Müll zu werfen. Die Unsinnigkeit der Verknüpfung deutscher Kernkraftwerke mit japanischen Anlagen liegt auf der Hand. Bei Toyotas gibt es Probleme mit der Bremse? Alle Volkswagen stilllegen! Über 20 000 Ertrunkene und von Trümmern Erschlagene an Japans Ostküste, aber die deutschen Apokalyptiker wettern gegen ein technisches Unglück, das – soweit zu erkennen ist – bislang kein einziges Todesopfer gefordert hat. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 starben 1,24 Millionen Menschen an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Das sind 3.400 täglich. (Es wird hier die Gesamtzahl angegeben, da Kernkraftgegner auch jeweils die angeblich zu erwartenden, zusätzlichen Todesfälle für den Gesamtglobus hochrechnen.) Das Missverhältnis ist augenfällig. So lokal unangenehm ein solcher Unfall auch ist, bedeutet er doch mitnichten das Ende unserer Welt.

Die hoch entwickelte Industrienation Japan ist mit dem schweren Unfall in Fukushima keineswegs überfordert, wie Medien schrieben, obwohl es sich als extrem schwierig herausstellte, die vier Reaktorblöcke zu kühlen. Mit der vorhandenen und eilig herbeigeschafften Technik trotz zerstörter Infrastruktur einschließlich Straßen und Brücken wurde Schlimmeres verhindert. Bis Ende 2011, so rechnete der Betreiber Tokyo Electric Power Company (Tepco), könne Fukushima sicher gekühlt werden. Die Evakuierten würden bald zurückkehren können, sofern nicht die japanische Regierung dies aus übertriebener Fürsorge verbietet. Das alles kostet sehr viel Geld, aber nicht jene aus der Luft gegriffenen, astronomischen Summen, die im ersten Katastrophen-Schock von unberufener Seite genannt worden waren.

Die japanische Regierung verfügte eine 20-Kilometer-Sperrzone um Fukushima, um die Anwohner nicht einer kaum messbaren Gesundheitsgefährdung durch radioaktive Strahlung auszusetzen. Der 20-Kilometer-Radius um Fukushima herum entspricht in etwa der Größe West-Berlins. (Der Radius ist tatsächlich nur ein Halbrund, da die andere Hälfte aus Wasser besteht.) In diesem Halbkreis sollen sich 48 000 Haushalte befinden; ein Teil ihrer Bewohner wurden gegen ihren Willen evakuiert. Offenbar setzen sich immer wieder einige über das Verbot hinweg, um ihre Häuser, die ja allesamt unbeschädigt blieben (abgesehen die direkt an der Küste), zu besuchen und Gegenstände zu retten.

Drei Tage nach dem Reaktorunglück wurde von der japanischen Regierung eine 20- bis 30-Kilometer-Zone für eine „freiwillige Evakuierung“ verfügt. Damit waren nun insgesamt 88.000 Menschen betroffen, davon 59.000 in der 20- bis 30-km-Zone. Von den 59.000 sollen dem Vernehmen nach die Hälfte die Region verlassen haben; der Rest blieb in ihren Häusern.

Was soll man tun, wenn man betroffen ist? Man räumt auf. Das scheinen die tapferen Japaner zu tun, während viele Deutsche die moralische Überlegenheit herauskehren und sich fragten, warum Japaner so selten vor der Kamera weinen? Warum sind sie so vernünftig, warum bleiben sie so ruhig? Warum machen die Arbeiter in Fukushima heldenhaft ihre notwendige Arbeit, statt gegen Atomkraft zu protestieren? „Die Atomapokalypse ist eine kollektive deutsche Phantasie“, schrieb Kolja Reichert (am 9. Mai 2011 im Tagesspiegel Berlin, S. 23) anlässlich eines Besuchs in Japan zur Kirschblütenzeit. „Sie hat ihren Ursprung und ihren Sinn bei den Betrachtern, weniger bei den Betroffenen.“ Panik hilft niemandem, jedenfalls nicht in Japan. Dort konzentriert man sich auf das Notwendige. Sie jammern nicht; jammern gilt ihnen als Schwäche, die man den Mitmenschen nicht zumuten will.

DAS GESCHAH IN FUKUSHIMA

Entgegen den von Greenpeace und den Grünen routinemäßig vorgetragenen Vorwürfen, Tepco würde verschweigen und die japanische Regierung sei unfähig, gab es wenige Wochen nach dem Unglück detaillierte Informationen über den Ablauf. Anders als beim Three Mile Island-Unglück 1979 und Tschernobyl 1986 war die Ursache des Fukushima-Unglücks ein äußeres Ereignis. Das Erdbeben und der Tsunami waren genau jene Besonderheiten, die Ingenieure im Bauplan des Kernkraftwerkes mit zu berücksichtigen suchten. Die daraus sich ergebenden Erkenntnisse werden ohne Zweifel die Sicherheit von Nuklearanlagen weiter erhöhen. Wären die Notstromgeneratoren nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stock aufgebaut worden, wäre es nicht zu dem Desaster gekommen. Sie waren tief gebaut worden, um sie vor Flugzeugabstürzen zu schützen. Die vier Kernkraftwerke waren für sehr starke Beben ausgelegt, nicht aber für das stärkste jemals in Japan gemessene.

Am 11. März 2011 ereignete sich um 14:46 Uhr Ortszeit ein Seebeben von zwei Minuten Dauer 160 Kilometer vor der japanischen Ostküste mit einem Wert von 9.0 auf der Richterskala. Die Horizontalbeschleunigung war etwa 15 bis 25 Prozent größer als in der Kraftwerksauslegung vorgesehen. Im Kontrollraum von Fukushima Daiichi (d.h. Eins) fiel die Deckenverkleidung in Staubwolken herunter. Fünf Sekunden später lief die notfallmäßige und automatische Sofortabschaltung an. Kontrollstäbe schoben sich von unten zwischen die länglichen Brennelemente, um die Radioaktivität abzubremsen und die Hitzeproduktion zu drosseln. Die Resthitze blieb enorm, was kein Problem ist, solange Pumpen den Kühlwasserkreislauf aufrechterhalten können. Die reguläre Stromversorgung brach zusammen, auch weil externe Zuleitungen durch das Erdbeben ausfielen. Innerhalb von zehn Sekunden sprangen die zwölf Notstromdieselmaschinen an. Sie pumpten Seewasser in die sechs Reaktorblöcke und die sechs Abklingbecken auf dem Dach der Reaktoren. Alles schien zunächst unter Kontrolle. Das Gelände wurde evakuiert; nur eine Bedienmannschaft blieb in den Kontrollräumen.

Um 15:27 Uhr traf die erste Tsunamiwelle auf das Kraftwerk (aber nicht nur dieses Kernkraftwerk) mit einer Höhe von 13 bis 15 Metern. Die Flutmauer vor dem Kraftwerk mit einer Höhe von 7,50 Metern (nach anderen Angaben 5,70 m) war – anderes als bei anderen Kraftwerken an der japanischen Küste – in den Jahren zuvor nicht erhöht worden. Die alten Reaktoren sollten gegen Ende 2011 ohnehin stillgelegt werden. Die 10 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Reaktorblöcke 1 bis 4 wurden bis zu 5 Meter tief überschwemmt; die drei Meter höher erbauten Blöcke 5 und 6 nur bis zu einem Meter. Das Wasser überschwemmte neun von zehn zentralen elektrischen Schaltstellen und elf der zwölf laufenden Notstromaggregate. Sie fielen um 15:41 Uhr aus. Ein Generator in dem abgeschalteten Block 6 überstand den Tsunami, weil er in einem eigenen, höher gelegenen Gebäude untergebracht war. So überlebten nur die Blöcke 5 und 6 das Geschehen unzerstört. Im übrigen Teil von Fukushima I fielen die Elektrik, die Kontrollinstrumente und damit die Kühlung vollständig aus, nicht aber in Onagawa und nicht in Fukushima Daini (d.h. Zwei). Um 15:42 Uhr meldet Tepco einen nuklearen Notfall an das an das Wirtschaftsministerium. Die Behauptung von Umweltlobbyisten, Tepco habe versucht, den Unfall zu vertuschen, ist eine Lüge.

Die nächsten fahrbaren Dieselgeneratoren waren 250 Kilometer weit entfernt. Elf Lastwagen mit Generatoren wurden unverzüglich losgeschickt, blieben aber im Verkehr stecken und wurden durch zerstörte Straßen aufgehalten. Um 16:36 Uhr informierte Tepco die zuständigen Behörden über den unklaren Zustand in Block 1. In Block 2 und 3 funktionierte die Notkühlung noch mit dem Dampf der Reaktoren selbst. Die Reaktoren 4, 5 und 6 gaben erst einmal keinen Anlass zur Sorge.

Gegen 21:00 Uhr hatte die Bedienmannschaft von Block 1 mit Autobatterien für Licht im Kontrollraum und Strom für die Kontrollinstrumente gesorgt. Die Instrumente waren aber beschädigt und zeigten einen falschen, d.h. zu günstigen Wert für den Kühlwasserstand in Block 1. Die Brennstäbe schmolzen und sackten auf den Boden des Reaktorkerns. Spätere Untersuchungen ergaben, dass der Reaktordruckbehälter ab 23:00 Uhr beschädigt war. Hoch radioaktives Wasser und Gase strömten in die den Druckbehälter umgebende Schutzhülle.

Kurz nach Mitternacht erreichten die ersten Dieselgeneratoren von außerhalb die Anlage. Da Schlamm und Trümmer das Gelände bedeckten, dauerte es fünf Stunden, bis Arbeiter ein armdickes Stromkabel zum Schaltkreis von Reaktor 1 gelegt hatten. Zugleich wurde mit einer der drei vorhandenen Feuerwehrspritzen (ein weiterer Spritzenwagen blieb auf der Fahrt stecken und ein dritter wurde vom Tsunami beschädigt) das Gebäude 1 von oben mit Wasser gekühlt. Doch es war zu wenig und zu spät.

20:50 Uhr: Die Notfalleinsatzzentrale der Präfektur Fukushima verfügt die Evakuierung der Bevölkerung in einem Radius von zwei Kilometern um das Atomkraftwerk Fukushima I. Der Radius wird später auf 20 Kilometer erweitert.

Es kam zu Freisetzung von Wasserstoff in die Reaktorgebäude und zu Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3. Durch gezielte Druckentlastungen der Reaktoren gelangten radioaktive Stoffe in die Umwelt und wurden von wechselnden Winden in verschiedene Himmelsrichtungen weiter verteilt, vor allem in Richtung Meer. Vom 12. bis zum 15. März ereigneten sich Wasserstoffexplosionen in den Blöcken 1, 2, 3 und 4, die Wände und Gebäudedächer oberhalb und damit außerhalb der Schutzhülle beschädigten.

Durch das Erdbeben wurden fünf Mitarbeiter leicht verletzt. Ein weiterer brach sich beide Beine und einer erlitt einen Herzinfarkt. Zwei Personen wurden danach vermisst und drei Wochen später im Keller eines Turbinenhauses tot aufgefunden. Die Explosion im Dach des Reaktorgebäudes 1 am 12. März und der dabei entstandene Rauch verletzten vier Personen leicht. Ein weiterer Mitarbeiter erlitt an diesem Tag einen Schlaganfall. Durch die Explosion in Reaktordach 3 am übernächsten Tag wurden elf Personen leicht verletzt, darunter vier Mitglieder der Streitkräfte. Am 14. Mai wurde ein 60-jähriger Arbeiter beim Tragen von Material im Abfallentsorgungsgebäude bewusstlos und verstarb. Die Ärzte vermuten einen Herzinfarkt.

Am 24. März ignorierten drei Arbeiter, die Stromleitungen im Untergeschoss des Turbinengebäudes von Reaktorblock 3 verlegten, den Alarm ihrer Dosimeter und erhielten Strahlenbelastungen von 170 bis 180 Millisievert (mSv). Zwei von ihnen trugen keine Schutzstiefel und erhielten lokale Strahlendosen an ihren Füßen von 2.000 bis 3.000 mSv. Eine Untersuchung ergab, dass keine medizinische Behandlung notwendig war; eine Nachuntersuchung am 11. April durch das japanische Nationale Institut für Radiologische Wissenschaften war ohne Befund. Vom 11. bis zum 31. März waren nach Tepco-Angaben 92 eigene Mitarbeiter und 32 von Fremdfirmen Strahlungen und Kontaminationen mit einer Entsprechung von über 20 mSv ausgesetzt, davon 26 zwischen 150 und 200 mSv, acht zwischen 200 und 250 mSv und neun über 250 mSv. Bis Mitte Mai kamen nach staatlichen Angaben weitere neun Arbeiter mit einer Zusatzdosis von über 100 mSv hinzu.

Acht Monate nach dem schweren Reaktorunglück fuhren gut 30 Reporter, darunter vier Ausländer, in Schutzkleidung auf das Reaktorgelände. Vier verschiedene Atommeiler sind in unterschiedlicher Schwere beschädigt, der Reaktor 3 ist weitgehend zerstört. Der Kraftwerksbetreiber Tepco wollte mit der Besichtigung zeigen, dass er die Probleme am Reaktor im Griff hat. Auf dem Reaktorgelände arbeiten laut Tepco an Werktagen rund 3200 Menschen und am Wochenende die Hälfte.

Dies kann nur ein grober Überblick sein. Links zu ausführlichen Informationen siehe „Quellenhinweise“.

DEUTSCHE WIRKLICHKEITSVERWEIGERUNG

Atomkraft bildet in Deutschland offensichtlich eine eigene Risikokategorie, in der der gesunde Menschenverstand ebenso wie das moralische Urteilsvermögen endabgeschaltet ist. „Fukushima“ ist in Deutschland als Synonym für Mega-Katastrophe und „Super-GAU“ eingegangen, trotz relativ geringer radioaktiver Freisetzung, relativ wenigen Verstrahlten und keinen Strahlen-Toten. Wie müssen erst Stromerzeugungstechniken angesehen sein, die wirklich gefährlich sind, die jährlich weltweit Hunderte, wenn nicht gar Tausende Todesopfer und Verletzte hervorbringen? Ihre Todesbilanz wird ignoriert – sie haben ja nichts mit Radioaktivität zu tun.

Wie zwanghaft blicken die Kernkraftgegner auf eine Handvoll Unglücke, die seit Beginn der friedlichen Nutzung der Kernspaltung weltweit stattfanden. Bei realistischer und seriöser Schätzung starben in den vergangenen vier Jahrzehnten kaum mehr als 100 Menschen durch direkte Strahlung – Tschernobyl eingeschlossen –, im Vergleich zu Tausenden bis Zehntausenden Toten und Verkrüppelten in den anderen Stromerzeugungsarten. Verlässliche globale Daten sind schwer zu bekommen, aber selbst wenn man Uranabbau und Brennelementeherstellung mit einbezieht, schneidet Stromerzeugung mittels Kernkraft gut ab, was Verletzte und Tote pro erzeugter Strommenge angeht. Die Wurstigkeit der Atom-Apokalyptiker gegenüber realen Risiken kann Angst machen, ebenso die übertrieben starke und eigensinnige Ausprägung der Angst vor Radioaktivität.

Blind gehorchen die Menschen den Einflüsterern aus grüner Politik, der Erneuerbaren-Energie-Lobby und der Medien. Sie unterwerfen sich den grünen Autoritäten und sind gleichzeitig überkritisch gegenüber der Industrie und ihren Vertretern. Sie tendieren dazu, Andersdenkenden rücksichtslos miese Motive zu unterstellen. Abweichende Meinungen machen ihnen Angst, ebenso wie Abweichungen vom eingeübten Ritual „Atomkraft ist gefährlich“. Die neuen energiepolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – wie Klimawandel und Erderwärmung, wachsende Abhängigkeit von Energieimporten aus politisch instabilen Regionen, steigende Energienachfrage bei steigender Bevölkerungszahl weltweit – haben bislang weder bei den Sozialdemokraten noch bei den Grünen zu einem Umdenken und einer kritischen Überprüfung der stereotypen Anti-Kernkraft-Rhetorik geführt. (An dieser Stelle soll nicht darauf eingegangen werden, dass es einige Argumente gegen die Existenz eines „Klimawandels“ und einer „Erderwärmung“ gibt. Wenn es ein CO2-Problem gibt, so spricht alles dafür, es durch Kernkraftwerke zu minimieren. Sollte es kein CO2-Problem geben, so sprechen die Ungefährlichkeit und die gute Umweltbilanz der Kernkraftwerke gleichwohl für deren Einsatz.)

Der Publizist und Historiker Arnulf Baring merkte in einem Vortrag anlässlich des 50. Geburtstags des Deutschen Atomforums im Juli 2009 in Berlin an, dass Sozialdemokraten und Grüne die erneuerbaren Energien grundsätzlich nach anderen Maßstäben beurteilen als die Kernenergie. „Während die Kernenergie einseitig verdammt wird, werden die erneuerbaren Energien mit einem positiven Vorurteil belegt, das viel mit Wunschdenken, aber wenig mit Realitäten zu tun hat. Warum wird von Sozialdemokraten und Grünen gleichzeitig verschwiegen, dass erneuerbare Energien wie die Photovoltaik, die Geothermie oder Biogas rund zehnmal höhere CO2-Emissionen verursachen als die Kernenergie?“

Er sprach von einer „Wirklichkeitsverweigerung“, die zur parteipolitischen Profilierung taugt, aber nicht zu einer rationalen Energiepolitik führt. „Wäre es nicht besser“, fragte Baring, „vorurteilsfrei die Vor- und Nachteile der einzelnen Energieträger gegeneinander abzuwägen? Ist es nicht an der Zeit, hierüber eine offene und pragmatische Diskussion zu führen – jenseits parteipolitischer und ideologischer Grabenkämpfe?“

Zu spät. Die CDU und Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten angesichts von Fukushima Panik bekommen und sprangen auf den Zug der Atomgegner auf. Der proklamierte übergesetzliche Notstand legitimierte sich durch eine angebliche Atomkatastrophe, die freilich weder in Deutschland noch in Japan passiert war. „Was dort [in Japan] stattgefunden hat“, schrieb der Schriftsteller Ulrich Schacht, „ist, wie jeder wissen kann, eine zum Glück eher begrenzte Kernkraftwerkshavarie ohne einen einzigen Toten bislang – in der Konsequenz einer allerdings gewaltigen Naturkatastrophe mit Tausenden von Opfern...“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. Juni 2011).

Dessen ungeachtet wird Deutschland 2022 das letzte der funktionierenden und sicheren Atomkraftwerke abschalten, um in das Zeitalter der unsicheren und schwankenden Stromlieferungen einzutreten. Das wird uns Deutschen nicht wirklich wehtun, es wird weiterhin genügend Strom geben. Zu unsinnig hohen Kosten werden die Stromkunden ein winziges Risiko weniger fürchten müssen, während die tatsächlichen Risiken fortbestehen: Rauchen, Übergewicht, Diabetes, mangelnde Bewegung, hoher Cholesterinspiegel, Individualverkehr und Haushaltsleitern.