Für uns gestorben E-Book

6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Christliche Theologie steht vor der Aufgabe, das Verständnis der Liebe Gottes im Kreuz immer wieder neu zu erklären und zu entfalten. Der vorliegende Text »Für uns gestorben« tut dies in vorbildlicher Weise und schlägt einen weiten Bogen. Er hilft den Reichtum christlicher Tradition im Blick auf den Kerngehalt evangelischen Glaubens zu entdecken. Dieses Buch ist nicht nur an Christinnen und Christen in der Evangelischen Kirche adressiert, sondern ist ein Gesprächsangebot an alle, die nach Bedeutung und Sinngehalt des christlichen Glaubens fragen, auch dann, wenn sie diesen nicht teilen oder ihm sogar ablehnend gegenüberstehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

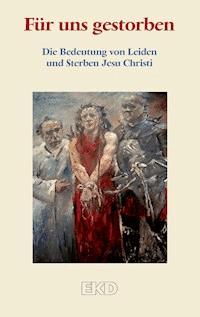

Für uns gestorben

Die Bedeutung von Leiden

und Sterben Jesu Christi

Ein Grundlagentext

des Rates der Evangelischen Kirche

in Deutschland (EKD)

Gütersloher Verlagshaus

Im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

herausgegeben vom Kirchenamt der EKD

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

Trotz intensiver Bemühungen ist es leider nicht in allen Fällen möglich gewesen, den jeweiligen Rechteinhaber ausfindig zu machen. Für Hinweise ist der Verlag dankbar. Rechtsansprüche bleiben gewahrt.

Copyright © 2015 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Gütersloher Verlagshaus, Verlagsgruppe Random House GmbH, weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

Titelabbildung: Lovis Corinth (1858–1925), Ecce homo (1925), © akg-images, Berlin

ISBN 978-3-641-16964-0

www.gtvh.de

Inhalt

Geleitwort

I. Zu diesem Text

II. »Für uns gestorben« – Der Kreuzestod Jesu im Licht der biblischen Texte

1. »Für uns gestorben« – Voraussetzungen

1.1 Die Kreuzigung Jesu als vorgegebene Tatsache

1.2 Es gibt zwei Wege, über den Kreuzestod nachzudenken

2. »Für uns gestorben« – Neutestamentliche Grundlagen

2.1 Menschen haben Jesus getötet

2.2 »Gott war in Christus«

2.3 Wer versöhnt?

2.4 Wer wird versöhnt?

2.5 Das Kreuzesgeschehen als Erkenntnis- und Realgrund der Liebe Gottes

2.6 So haben wir doch nur einen Gott

2.7 Ablösung der kultischen und gesellschaftlichen Opfer

3. »Für uns gestorben« – Entfaltungen

3.1 Unbegreifliches auf den Begriff bringen, Unbekanntes bekennen

3.2 Befreiungserfahrungen

3.3 »Siehe, das ist Gottes Lamm«

3.4 Der Lebenseinsatz für die Seinen

3.5 »Von wem redet der Prophet?«

3.6 Sinn statt Sinnlosigkeit, Weisheit statt Torheit

3.7 Was meint Sühne?

3.8 Sühne als Gabe des Lebens

3.9 Mit Christus gekreuzigt?

3.10 Nicht denknotwendig, aber heilsnotwendig »für uns gestorben«?

III. »Für uns gestorben« – Theologiegeschichtliche Erkundungen

1. »Für uns gestorben« – Wie ist das zu verstehen?

1.1 Fragen im Kontext der Gegenwart

1.2 Grundlegende Schwierigkeiten

2. »Für uns gestorben« – Vorreformatorische Lehrtraditionen

2.1 Antike und Mittelalter

2.2 Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury

2.2.1 Glauben und Wissen in Einklang bringen

2.2.2 Warum musste Gott Mensch werden?

2.2.3 Die »Erbsünde« als Störung des Gottesverhältnisses

2.2.4 Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes

2.2.5 Ein rechtlicher Verständnishorizont

2.2.6 Gottes unantastbare Ehre

2.2.7 Das Ziel der ordnenden Intervention Gottes

2.2.8 Sühne durch Wiedergutmachung, Schuldenerlass oder Strafe?

2.2.9 Gott besteht auf seinem Heilsplan

2.2.10 Jesu Tod als unendliche Genugtuung

3. »Für uns gestorben« – Die Kreuzestheologie Martin Luthers

3.1 Der Dreh- und Angelpunkt der Theologie

3.2 Wahrer Gott und wahrer Mensch

3.3 Die Transformation der antiken und mittelalterlichen Tradition

3.4 »... daß es Dein ist als ein Schatz und Geschenke« – das Abendmahl

4. »Für uns gestorben« – Akzente reformierter Theologie

4.1 Mittelalterliche Elemente im Heidelberger Katechismus und deren reformatorische Transformation

4.2 Das Geheimnis der Gottmenschheit Jesu Christi

4.3 Das Abendmahl als unverbrüchliches Pfand für das Heil Gottes

5. Kritische Reaktionen auf traditionelle Lehrüberzeugungen im 18. und 19. Jahrhundert

5.1 Die Relativierung von Sünde und Schuld

5.1.2 Jesus Christus als sittlich-religiöses Vorbild

5.2 Immanuel Kant zum Problem unübertragbarer persönlicher Schuld

5.2.1 Das radikale Böse in der menschlichen Natur und die Schuld

5.2.2 Allerpersönlichste Schuld ist nicht übertragbar

5.2.3 Die Unmöglichkeit einer Relativierung des Schuldproblems im Namen göttlicher Liebe

5.2.4 Die Verlegung der Schuldstellvertretung in das Innere ein und derselben menschlichen Person

5.3 Daniel Friedrich Ernst Schleiermacher zur Wirkung Jesu Christi auf das neue Gesamtleben von Menschen

5.3.1 Das versöhnende »Geschäft« Christi

5.3.2 Der intime Zusammenhang von Handeln und Leiden Jesu Christi

5.3.3 Das Gottesbewusstsein Jesu Christi und seine ungetrübte Seligkeit im Tod

5.3.4 Schuldverarbeitung im Zusammenhang des gemeinsamen Lebens mit Christus

5.3.5 Die Integration von Menschen in das gerechte Leben Christi

5.3.6 Christi Leiden als Mitgefühl in menschliche(r) Schuldverstrickung

5.3.7 Der Kreuzestod jenseits von Verlassenheitsgefühlen

5.3.8 Der Umbau der Figur stellvertretender Genugtuung

5.4 »O große Not, Gott selbst liegt tot« – G. W. F. Hegels Verständnis des Kreuzesgeschehens

6. »Für uns gestorben« – Evangelische Theologie im 20. Jahrhundert

6.1 Neue Hinwendung zur biblischen Überlieferung und zur reformatorischen Theologie

6.2 Das bleibende Problem

6.3 Das Kreuz als Ort von Gnade und Gericht

6.4 Das Kreuz als Ort der tödlichen Gottverlassenheit

6.5 Der Weg des Gekreuzigten ist der Weg, den der dreieinige Gott geht

7. Was heißt das: Für uns gestorben?

IV. »Für uns gestorben« – Frömmigkeitsgeschichtliche Einblicke

1. Die Reformation und die Gesten des Glaubens

1.1 Das erste Ergebnis: Reduktion der Vielfalt und neue Formen

1.2 Das zweite Ergebnis: Die Entstehung persönlicher Frömmigkeit und die häusliche Andacht

2. Das 17. und 18. Jahrhundert: Innerlichkeit und vernünftige Distanz

2.1 »Sie wandeln auf Erden und leben im Himmel ...« – Der Pietismus

2.2 »Aus seinem Andenken Weisheit schöpfen« – Die Aufklärung

3. Das 19. und 20. Jahrhundert: Grenzen und Wandel

3.1 »Ich, ich und meine Sünden« – das 19. Jahrhundert

3.2 Das neuentdeckte Kirchenjahr – das 20. Jahrhundert

V. »Für uns gestorben« – Wiederentdeckung des Kreuzes?

1. Mentalitätswandel – die Jahrtausendwende

2. Frömmigkeit nach Noten – Passionskonzerte

3. Auf Golgatha dabei – Jesusfilme

4. Vermittlungsversuche – Neue Lieder

5. Jeder nach seiner Fasson – Individualisierung

6. Was festzuhalten bleibt

VI. »Für uns gestorben« – Fragen und Anstöße

Literatur

Mitglieder der Kammer für Theologie der EKD

Geleitwort

Das Kreuz steht für das Christentum. Es ist Symbol für alles, was christlicher Glaube und christliche Kirche bedeuten. Schon der Apostel Paulus wollte nichts anderes verkündigen als das »Wort vom Kreuz« (1Kor 1,18), wohl wissend um das Ärgernis und die Torheit dieses Wortes. Von allem Anfang an sorgte es für Diskussion und Streit – durch Kritiker von außen, aber auch oft in der Kirche selbst. Der Streit führt zurück auf die Frage nach dem, worum es beim Kreuz geht: den Glauben, dass in Kreuz und Auferstehung Jesu Gott selbst dem Menschen auf heilvolle Weise nahegekommen ist.

Viele Kritiker innerhalb und außerhalb der Kirche nehmen an der Vorstellung von der Heilsbedeutung des Kreuzes Anstoß, weil es dabei um Gewalt geht. Sie fordern eine Selbstreinigung der Kirche und Abkehr von diesem Glauben. Dass Gott seinen Sohn hat sterben lassen, um unsere Sünden zu vergeben, erscheint ihnen als Akt der Willkür und Brutalität. Die Kritik richtet sich besonders gegen die alte, in der Geschichte der Kirche so wirksam gewordene Satisfaktionslehre des mittelalterlichen Theologen Anselm von Canterbury, die gern so zusammengefasst wird, als habe Christus sterben müssen, um Gottes Zorn zu besänftigen und ihm Genugtuung zu verschaffen. Bis in die Gegenwart hinein bezieht sich die Ablehnung des Kreuzes vor allem auf diese Vorstellung, auch wenn sie so kaum mehr vertreten wird. Sie erscheint unvereinbar mit einem friedensfähigen Christentum und dem Glauben an einen liebenden Gott.

Neuere Untersuchungen zu Anselm zeichnen demgegenüber ein differenzierteres Bild seiner Theologie. Vor allem aber übersieht die Kritik am Opfertod Jesu einen entscheidenden Punkt. Denn Gott opfert im Kreuzestod Jesu nicht einen anderen, um seine Rachesucht zu befriedigen, sondern in Jesus Christus gibt er sich selbst hin, um die Menschen zu versöhnen. Die Gewalt geht nicht von Gott aus. Gott wird vielmehr selbst zum Opfer und liefert sich menschlicher Feindschaft und menschlichem Hass aus. Nicht die Legitimierung der Gewalt, sondern ihre Überwindung durch Liebe und Vergebung ist das Ziel.

Gleichzeitig eröffnet die Vorstellung vom Sühnopfertod Jesu Christi eine neue Perspektive auf ein Problem, das eigentlich unlösbar scheint: Es geht um die Spannung zwischen Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Die von ihren biblischen Quellen her verstandene Sühnopfervorstellung ermöglicht eine – wie ich finde – faszinierende Antwort, wie ich sie nirgendwo anders finde: Gott lässt die Sünde der Menschen, all das Unrecht, das damit verbunden ist, nicht ungesühnt. Aber er sagt: ich nehme die Strafe selbst auf mich. So mündet seine Gerechtigkeit in unermessliche Liebe, die uns frei macht von Unrecht und Schuld.

Christliche Theologie steht vor der Aufgabe, das Verständnis der Liebe Gottes im Kreuz immer wieder neu zu erklären und zu entfalten. Der vorliegende Text »Für uns gestorben« tut dies in vorbildlicher Weise und schlägt einen weiten Bogen. Er hilft den Reichtum christlicher Tradition im Blick auf den Kerngehalt evangelischen Glaubens zu entdecken. Biblische Besinnung, theologisches Nachdenken, Passionsfrömmigkeit im Wandel der Zeit, Deutungen der Kunstgeschichte und Rezeptionsspuren in der Gegenwartskultur ermöglichen eine mehrdimensionale Betrachtungsweise. Vor allem aber wird die zu Recht kritisierte Deutungsfigur eines zornigen, seinen Sohn opfernden Gottes überwunden durch eine klare Interpretation der Sühnopfertheologie, die die Liebe und Vergebungsbereitschaft Gottes ins Zentrum stellt. Jede Kritik, die den Anspruch erhebt, auf der Höhe aktueller theologischer Deutungen zu stehen, muss sich mit diesem Verständnis auseinandersetzen, statt sich gegen Zerrbilder der anselmschen Satisfaktionslehre zu richten, die das Bild eines rachesüchtigen und gewalttätigen Gottes zeichnen.

Im vorliegenden Text kommt der reformatorischen Theologie und Frömmigkeit eine zentrale Bedeutung zu. Das soll mit Blick auf das bevorstehende Jubiläum »500 Jahre Reformation 2017« eigens hervorgehoben werden. Auf dem Weg zu diesem Datum erscheint mit »Für uns gestorben« ein weiterer Grundlagentext theologischer Orientierung und Besinnung. Dieses Buch ist nicht nur an Christinnen und Christen in der Evangelischen Kirche adressiert, sondern ist ein Gesprächsangebot an alle, die nach Bedeutung und Sinngehalt des christlichen Glaubens fragen, auch dann, wenn sie diesen nicht teilen oder ihm sogar ablehnend gegenüberstehen.

Der Text wurde im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland von der Kammer für Theologie der EKD unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Dres. h.c. Christoph Markschies erarbeitet. Der Rat dankt der Kammer herzlich für ihre Arbeit.

»Für uns gestorben« erscheint in der Passionszeit – einer Zeit, in der Christinnen und Christen traditionell des Leidens und Sterbens Jesu Christi gedenken. Das Kreuz ist das christliche Zeichen der Menschenfreundlichkeit Gottes und der Versöhnung der Welt. Das macht seine Aktualität aus und hat politische Sprengkraft. Es darf aus christlicher Sicht keinen Zweifel geben, dass jegliche Menschenfeindlichkeit – sei es im Namen wiedererwachender Nationalismen oder auch im Zuge wachsender Konflikte zwischen den Religionen – inakzeptabel und unvereinbar mit dem christlichen Glauben ist. Man muss dazu nur die Worte im Philipperbrief des Apostels Paulus lesen, die auf den berühmten Hymnus über die Selbstentäußerung Jesu Christi am Kreuz hinführen.

»Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war ... erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz« (Phil 2,1-8)

In diesem Sinn wünscht der Rat der EKD dem Text eine intensive Aufnahme und weite Verbreitung.

Hannover, im März 2015

Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Vorsitzender des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland

Marc Chagall (1887–1985), Résurrection (Auferstehung), 1937– 48

Marc Chagall, Résurrection (Auferstehung), 1937-48, linker Flügel des Triptychons, Öl auf Leinwand, 168,3 x 107,7 cm, © VG Bild-Kunst, Bonn 2015. © der Vorlage: akg-images, Berlin.

I. Zu diesem Text

In der klassischen Sprache der christlichen Tradition wird die Bedeutung von Leiden und Sterben Jesu Christi immer wieder so beschrieben, dass Christus »mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst« hat (Heidelberger Katechismus, Frage 1). So glauben Christenmenschen seit vielen Jahrhunderten. Seit jeher gab es gegen diesen Glauben aber auch Widerstand. Heute wird er von vielen schroff formuliert: »Will man mir ernsthaft zumuten, an einen Gott zu glauben, der seinen eigenen Sohn tötet – und noch dazu für mich?« Gleichwohl finden sich selbst bei Menschen, die dem Christentum fernstehen, überraschende Bezüge auf das Leiden am Kreuz, beispielsweise bei dem Rapper Thomas D in dessen Song »Vergebung hier ist sie« aus dem Album »Kennzeichen D« von 2008: »Sieh diese Narben, sieh diese Tränen, / Sieh diese Arme, die sich nicht wehren ... / Hör diese Worte in Deinen Ohren / Für Dich gestorben, für Dich geboren / Für Dich gelitten, für Dich am Leben / Um Dich zu bitten, Dir zu vergeben / Vergebung hier ist sie.«

Jesus Christus ist den schmachvollen Tod eines Verbrechers am Kreuz gestorben. Das war und ist anstößig, eine Zumutung für den Glauben. Von Anfang an hat man gefragt, was das bedeutet. Von Anfang an war das Wort vom Kreuz für manche eine Torheit, für andere ein Ärgernis. Wie gehen wir heute damit um? Einige beharren darauf, dass die Botschaft auch heute noch in derjenigen Sprache weitergegeben werden muss, in der sie uns überliefert ist. Andere versuchen neue Deutungen. Manche verstummen.

Die Frage nach der Bedeutung der Passion Jesu Christi ist bis zum heutigen Tage nicht verstummt und sie wird auch in Zukunft nicht verstummen. Das ist gut. Denn diese Frage verhindert, dass sein Kreuz zu einer Selbstverständlichkeit wird, zu einem bloßen Symbol andächtiger Erinnerung oder gar zu einem Schmuckstück, bei dessen Anblick wir die Schmerzensschreie des Gekreuzigten nicht mehr hören und die Liebe Gottes, die sich in besonderer Weise mit diesem Kreuz verbunden hat, übersehen. Wie kein anderes Zeichen macht das Kreuz Jesu Christi deutlich, dass die Liebe Gottes den Weg der tiefsten Erniedrigung geht, damit wir leben können. Erst mit dem »Wort vom Kreuz« (1Kor 1,18) kann man die Liebe Gottes in ihrer ganzen Tiefe verstehen.

Die Frage nach der Liebe Gottes und die Frage nach der Bedeutung des Kreuzes Jesu Christi bedingen sich. Die eine Frage lässt sich nicht ohne die andere klären. Was heißt es, dass Gott uns liebt? Und was heißt es, dass er sich in Jesus Christus für uns ans Kreuz schlagen ließ? Diese Fragen haben die Kammer für Theologie der Evangelischen Kirche in Deutschland in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt und schließlich zu der vorliegenden Ausarbeitung geführt.

Die Ausarbeitung hat den Charakter einer Orientierungshilfe; sie ist ganz bewusst für breitere Kreise geschrieben worden. Ein theologisches Memorandum für Expertinnen und Experten möchte sie nicht sein. Wenn dieser Text bei den Passionsandachten und der Predigt für den Karfreitag, beim Bibelgespräch oder im Glaubenskurs, beim Nachdenken über die theologische Botschaft von Bachs Matthäus- und Johannespassion oder Mel Gibsons »The Passion of the Christ« zum Nach- und Weiterdenken anregt, hat er das geleistet, was seinen Autorinnen und Autoren bei seiner Entstehung vor Augen stand.

Von tragendem Gewicht für alles Verstehen des Kreuzesgeschehens sind die Aussagen des Neuen Testaments und ihre innerbiblischen Voraussetzungen (zweites Kapitel). Deshalb steht die Beschäftigung mit ihnen am Anfang. Die Betrachtung des Kreuzestodes Jesu im Horizont der biblischen Texte kann den Verdacht ausräumen, es sei auf Golgatha um die Vollstreckung eines göttlichen Strafbedürfnisses gegangen. Vielmehr wird deutlich, dass hinter allen Stationen des Wirkens und Leidens Jesu das leidenschaftliche Drängen Gottes auf Versöhnung des Menschen mit Gott, aber auch zwischen Mensch und Mensch steht. Nach Jahrzehnten engagierter Beschäftigung mit biblischen Texten, die in der Heiligen Schrift des Judentums und dem Alten Testament des Christentums gemeinsam enthalten sind, insbesondere im Rahmen des jüdisch-christlichen Dialoges, sollte es nicht verwundern, wenn im vorliegenden Text ausführlich der Hintergrund neutestamentlicher Vorstellungen im jüdischen Tempelkult sowie seiner theologischen Reflexion entfaltet wird; die Mitglieder der ersten christlichen Gemeinden besuchten, wie die Apostelgeschichte zeigt, diesen Tempel und lebten in seiner Vorstellungswelt. Wer die neutestamentlichen Reflexionen über Jesu Leiden und Sterben verstehen will, muss sich mit dieser Welt beschäftigen, auch wenn diese Beschäftigung Erkundungsgänge in heute recht fremde Welten zumutet.

Die beiden sich anschließenden Kapitel sind geschichtlich orientiert, aber gleichwohl keine historischen Abhandlungen. Immer wieder kommen unsere Fragen und Probleme zum Vorschein. Das dritte Kapitel bietet Einblicke in wichtige Weichenstellungen der Kreuzestheologie in der Geschichte des christlichen Denkens. Das geschieht zunächst aus der Perspektive der reformatorischen Theologie, sowohl der Theologie Martin Luthers mit ihren zentralen kreuzestheologischen Einsichten als auch der reformierten Einsichten, die vor allem am Heidelberger Katechismus, der am weitesten verbreiteten reformierten Bekenntnisschrift, entfaltet werden. Auch die mittelalterlichen Voraussetzungen der reformatorischen Theologie werden ausführlich entfaltet, ohne die der reformatorische Neuansatz weder in seiner Neuheit noch in seiner Traditionskonformität richtig verstanden werden kann. Sodann richtet sich die Aufmerksamkeit auf die neuzeitlichen Deutungen des Kreuzestodes Jesu. Mit Immanuel Kant und Friedrich Schleiermacher rücken zwei Denker in den Blick, die sich kompromisslos den modernen Verstehensschwierigkeiten stellen und unter diesen Bedingungen das Motiv der Stellvertretung neu zu würdigen versuchen. Die Dogmatik des 20. Jahrhunderts von Karl Barth bis zu Eberhard Jüngel wird durch eine neue, vertiefte Aufmerksamkeit für den theologischen Gehalt von Bibel und reformatorischer Theologie in Anspruch genommen, indem sie das Kreuz als Inbegriff von Gnade und Gericht und als Ort der tödlichen Gottverlassenheit thematisiert, in die hinein Gott selbst geht.

Das vierte Kapitel geht den Deutungen des Kreuzes in der jüngeren und jüngsten Geschichte der evangelischen Frömmigkeit nach. Dabei werden neben bewegenden Zeugnissen des Vertrauens auf den Gekreuzigten ebenso die Schwierigkeiten und Missverständnisse sichtbar, die sein Tod am Kreuz ausgelöst hat und auslöst. Auch dieses Kapitel ist umfangreich ausgefallen, weil die Frage nach dem Sinn von Christi Leiden und Tod für die allermeisten Menschen nicht von den gottesdienstlichen und sonstigen Frömmigkeits-Kontexten abgelöst werden kann, in denen sie thematisiert wird. Kreuzestheologie Martin Luthers begegnet nun einmal den allermeisten Menschen gegenwärtig in Gestalt der Passionen Bachs und nicht bei der Lektüre von Texten einer Luther-Ausgabe. In der evangelischen Passionsfrömmigkeit ist aber besonders viel Traditionsgut aufbewahrt, das erklärt werden will, wenn nicht fern von der Lebenswelt der Menschen über Christi Leiden und Tod gesprochen werden soll.

Der heutigen Situation gilt das fünfte Kapitel. Hier zeigen sich Ambivalenzen und Widersprüche. Einerseits haben sich die Verlegenheiten gegenüber dem Kreuz Christi zugespitzt. Andererseits fasziniert die Betrachtung seines Leidens und übt eine erstaunliche Anziehungskraft aus, der sich viele nur schwer entziehen können. Kann man gar von einer Wiederentdeckung des Kreuzes sprechen?

Unmittelbar als Impulsgeber für das eigene Nachdenken und für das Gespräch können die Fragen gelten, die im abschließenden sechsten Kapitel gestellt und beantwortet werden. Es handelt sich um Fragen, die den Mitgliedern der Theologischen Kammer in verschiedensten Situationen teilweise schon gestellt wurden, aber auch um solche Fragen, von denen man sich wünschen würde, dass sie gelegentlich gestellt werden. Die einzelnen Antworten orientieren sich am kreuzestheologischen Gehalt des Christusbekenntnisses der Kirche und entfalten, präzisieren und pointieren ihn in der Perspektive der konkret gestellten Frage. Man kann sich allerdings mit den Fragen auch beschäftigen, ohne gleich die dazugehörigen Antworten zu lesen. Man kann im Rahmen einer Lektüre dieses Textes oder seiner Besprechung auch eigene Antworten zu geben versuchen und dann die so entwickelten Antworten mit denen des vorliegenden Textes vergleichen. Wenn dann noch der Fall einträte, dass eine so entstandene Antwort die Erklärungskraft der ihr entsprechenden Antwort im Text überträfe, wäre das für die Weiterarbeit am Thema ein Glücksfall.

Auf den ersten Blick ist es ein Wagnis, den inhaltlichen Kern der Antwort auf die Frage nach dem Sinn von Christi Leiden und Sterben in einem Katalog von Fragen und Antworten zu geben. Aber zum einen hat schon die theologische Tradition gewusst, dass die Form von knappen Fragen und Antworten besonders geeignet ist, schwierige Sachverhalte auf den Punkt zu bringen. Zum anderen aber finden sich auch in den Abschnitten, die den biblischen, theologie- und frömmigkeitsgeschichtlichen Befund darstellen, nach wie vor gültige und überzeugende Antworten auf die grundlegenden Fragen, denen sich dieser Text widmet.

II. »Für uns gestorben« – Der Kreuzestod Jesu im Licht der biblischen Texte

1. »Für uns gestorben« – Voraussetzungen

Man versteht die klassischen Antworten auf die Frage nach dem Sinn von Leiden und Sterben Jesu Christi, wie sie bis auf den heutigen Tag biblische Texte, theologische Tradition, kirchliche Verkündigung und evangelische Frömmigkeit prägen, nicht ohne einen sehr gründlichen Blick in die biblischen Texte, insbesondere in die Voraussetzungen neutestamentlicher Reflexion über das Geschehen, wie sie sich in der dem Judentum wie Christentum gemeinsamen Heiligen Schrift des Alten Testamentes finden. Vor allem die Voraussetzungen der Deutung der Passion Jesu durch den Opferkult im Jerusalemer Tempel sind heute den meisten Angehörigen beider Religionen tief fremd geworden, aber ohne diese Voraussetzungen lässt sich die kanonische Deutung der Ereignisse nicht verstehen und ein christlicher Glaube mit Bezug auf die ganze Bibel nicht leben.

1.1 Die Kreuzigung Jesu als vorgegebene Tatsache

Jeder Ansatzpunkt des Nachdenkens über den Sinn von Christi Leiden und Sterben war und ist seine Kreuzigung. Es lässt sich historisch kaum bestreiten, dass Jesus von Nazareth um das Jahr 30 n. Chr. durch die Hand der Römer vor den Toren der Stadt Jerusalem gekreuzigt wurde. Zu eindeutig sind die Belege, zu vielfältig die Zeugnisse. Streiten mag man über die näheren Umstände seiner Hinrichtung und den Anteil der jüdischen und der römischen Autoritäten an seiner Verurteilung. Aber dass Jesus ans Kreuz geschlagen und gewaltsam getötet wurde, kann als historisches Faktum gelten.

Schwieriger wird es, wenn man dieses historische Ereignis nach seinem Sinn befragt – nach dem »Warum?«. Denn der »Sinn« einer Sache erschließt sich nur im Zusammenhang; und weshalb ein leidvolles und schockierendes Ereignis möglicherweise nicht sinnlos, sondern sinnvoll war, offenbart sich erst vom Ende her.

So kann es nicht überraschen, dass nicht einmal die Frauen und Männer, die Jesus von Galiläa an begleitet hatten, das Kreuzesgeschehen von sich aus begreifen konnten. Die einen erlitten das Sterben Jesu in Verzweiflung, die anderen flohen schockiert. Sinnstiftend und erhellend waren für sie nach allen neutestamentlichen Zeugnissen erst die Ereignisse seit dem Ostermorgen. Durch diese wurde nicht nur das Grab Jesu geöffnet, sondern zugleich auch Augen und Einsicht der Menschen, die fortan als Zeugen seiner Auferstehung den Gekreuzigten verkündigten. Erst im Licht der Auferweckung Jesu erhellte sich das Dunkel seines grausamen Sterbens.

Sogenanntes Spottkruzifix vom Palatin in Rom (vermutlich 3. Jahrhundert; »Alexamenos verehrt Gott«)