18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein Blick zurück auf die 1980er Jahre – Valentin Groebner, »einer der interessantesten Historiker der Gegenwart« (tazFUTURZWEI), seziert in seinem Essay die Kraft der Nostalgie und anderer Gefühle, vergangener und gegenwärtiger. Das Beschwören guter alter Zeiten ist unwiderstehlich, weil es von nichts anderem handelt als der eigenen Gegenwart. Der verklärte Rückblick erzeugt im Jetzt starke Gefühle, und die sind ansteckend. Nostalgie, Kränkung und Zukunftsangst schaffen Erregungsgemeinschaften, in denen sich Bedrohung und Verlustangst mit dem Vergnügen am Klagen mischen. Das macht sie verführerisch, es ist großes Kino – und alles echt, weil man es ja selbst fühlt. Doch woher kommen die Slogans, Bilder und Drehbücher für solche Affekte? Valentin Groebner geht auf private Forschungsreise in die 1980er Jahre und ihr langes Nachleben: zu ratlosen Kämpfern, zu strengen Predigern und zu den Hauptdarstellern fremder Leiden. Mit ironisch-vergnügtem Blick auf das versteckte Spiel mit Gefühlen und Sehnsüchten zeigt er, was es uns gibt, wenn wir uns heute an gestern erinnern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Valentin Groebner

Gefühlskino

Die gute alte Zeit aus sicherer Entfernung

Über dieses Buch

Wie war eigentlich die Vergangenheit, die manche heute so vermissen?

Das Beschwören guter alter Zeiten ist unwiderstehlich, weil es von nichts anderem handelt als der eigenen Gegenwart. Der verklärte Rückblick erzeugt im Jetzt starke Gefühle, und die sind ansteckend. Nostalgie, Kränkung und Zukunftsangst schaffen Erregungsgemeinschaften, in denen sich Bedrohung und Verlustangst mit dem Vergnügen am Klagen mischen. Das macht sie verführerisch, es ist großes Kino – und alles echt, weil man es ja selbst fühlt.

Woher kommen die Slogans, Bilder und Drehbücher für solche Affekte? Valentin Groebner geht auf private Forschungsreise in die 1980er Jahre und ihr langes Nachleben: zu ratlosen Kämpfern, zu strengen Predigern und zu den Hauptdarstellern fremder Leiden.

Mit ironisch-vergnügtem Blick auf das versteckte Spiel mit Gefühlen und Sehnsüchten zeigt er, was es uns gibt, wenn wir uns heute an gestern erinnern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

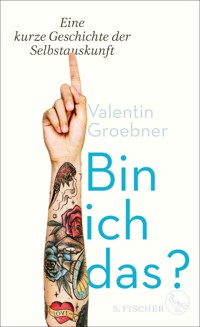

Valentin Groebner, geboren 1962 in Wien, lehrt als Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern. Er war u.a. Fellow am Berliner Wissenschaftskolleg sowie am Europäischen Hochschulinstitut Florenz und Professeur invité an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Er ist der Autor zahlreicher Bücher zur Kultur- und Wissenschaftsgeschichte; seit 2017 ist er Mitglied in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Bei S. FISCHER erschienen von ihm zuletzt »Retroland. Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach den Authentischen« (2018) sowie 2021 »Bin ich das? Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft«.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

ISBN 978-3-10-491957-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Intro

1. Es wird immer später

Ansteckende Empfindungen

Recycling der Unübersichtlichkeit

2. Angstlust

Bewegungsgefühle

Angst als Auserwähltheit

Intensität, unübersehbar

Geile Action

Indianer aus Akademia

Verweigerung vor Zuschauern

Retropie

Ausstiegsszenarios

3. Selbstviktimisierung

Im Rückspiegel

Opferstolz

Leidensgemeinschaften

4. Kostümfilme

Schwarze Masken, weiße Masken

Zeitreise

Affektverstärker

Trachtenvereine

5. Die anderen sind schuld

Reden im Namen aller

Wir ist ein Bettelordensprediger

Wir ist nie fertig

Süße Schuld

6. Neue Lüste mit altem Zeug

In der Klinik

Dosenöffner

Unerfüllbarkeit

Ruderboote auf hoher See

Liebesdienste

Verrat

Freiheit für alle, oder so

Die Lust am Aufgeben

7. Am Schluss: Empfindungen, endlos vermehrt

Lektionen

Fado

Redaktionelles und Dank

Intro

»Wir alle sind genauso, wie wir uns sehen, wenn wir uns schämen.«

Szczepan Twardoch, »Wale und Nachtfalter« (2019)

Das Folgende ist ein Versuch über Nostalgie – die starke, aber unklare Empfindung, dass früher alles klarer und besser war. Er handelt von Bewegungen, emotionalen wie politischen; von Gruppenbildung durch gemeinsame Erregung; von den Wechselwirkungen zwischen Vorbildern, Nachmachen und Medienechos und von theatralischen Auftritten – vom Fuchteln mit Gewalt und großen Worten. Und von Freiheit. Aber erst ganz am Schluss.

Vorher, so viel sei schon am Anfang verraten, wird es etwas peinlich. Wahrscheinlich ist das unvermeidlich bei einer Reise zurück in die gute (oder böse) alte Zeit. Weil es auch um Blamage geht, um deutsche Indianerspiele, Selbstmitleid, Liebe, Verrat, Geilheit (auch eines von den großen Worten) und notwendigerweise um Geschichte. Denn schon die gute alte Zeit kannte die Sehnsucht nach einer noch besseren älteren Zeit.

Am Anfang ist eine Leerstelle; das Erstaunen über etwas, das sich schwer in Worte fassen lässt, ein blinder Fleck ohne klare Konturen. Warschau, Dezember 2015. In der Altstadtstraße hinter dem Schloss war in eine barocke Fassade eine große schwarze Marmortafel eingelassen, geschmückt mit einem Kreuz, davor Blumen und Kerzen auf dem Gehsteig. Hier befand sich die Wache der Volksmiliz, in der am 12. Mai 1983 der neunzehnjährige Gymnasiast Grzegorz Przemyk schwer misshandelt wurde. Er starb zwei Tage später an den Folgen. Die Inschrift auf der Tafel schließt damit, dass die Täter bis heute – sie ist von 2012 – nicht bestraft worden seien.

Es war die Jahreszahl 1983, die mein Erstaunen erzeugte und das Gefühl von blindem Fleck. Die Städte, die ich regelmäßig besuche – Berlin, Zürich, Frankfurt, Hamburg – sind nicht gerade arm an Gedenktafeln, von Denkmälern ganz zu schweigen. Sie sind sehr unterschiedlichen Personen und Ereignissen gewidmet, vom 16. bis ins 20. Jahrhundert, aber praktisch nie den 1980er Jahren. Im ehemaligen Westberlin erinnern heute ein großes Bronzerelief vor der Deutschen Oper und eine (kleine) Erinnerungstafel in einem nahen Hinterhof an den Studenten Benno Ohnesorg, der am 2. Juni 1967 dort bei einer Demonstration von einem Polizisten erschossen wurde. Am Ort der Entführung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer in Köln 1977 befindet sich eine Gedenkstätte mit einer dreieinhalb Meter hohen steinernen Säule. Sie ist unübersehbar und sieht ziemlich nach Kriegerdenkmal aus.

An der Straßenkreuzung Frankenallee/Hufnagelstraße in Frankfurt am Main dagegen gibt es keine Hinweise, dass dort im September 1985 ein Demonstrant namens Günther Sare von einem Wasserwerfer überfahren wurde und starb; ebenso wenig wie an der Mönchsbruchwiese im Frankfurter Stadtwald, wo die Polizeibeamten Klaus Eichhöfer und Thorsten Schwalm am 2. November 1987 von einem Demonstranten erschossen wurden.[1] Keine Spuren am Bellevue-Platz in Zürich, wo sich am 12. Dezember 1980 eine Vierundzwanzigjährige aus Protest gegen Polizeigewalt verbrannt hat, und an der Elandsgracht 117 in Amsterdam, wo am 25. Oktober 1985 der dreiundzwanzigjährige Hans Kok unter ungeklärten Umständen in einer Einzelzelle starb. Das Gebäude dient weiterhin als Polizeirevier.[2]

Was ist das für eine Zeitzone? Für die Toten der politischen Konflikte der 1980er Jahre in der BRD, in der Schweiz und in den Niederlanden gibt es keine Denkmäler, weil sie – anders als in Polen – nicht als Teil einer gemeinsamen Geschichte, eines offiziellen »Wir« angesehen werden. Öffentliche Erinnerung ist umso komplizierter, je näher sie liegt und je zwiespältiger die damit verbundenen Empfindungen sind. Die Konflikte sind vorbei, man schaut aus sicherer Entfernung zurück. Was kommt dabei zum Vorschein?

Willkommen in der guten alten Zeit. Nostalgie, die Sehnsucht nach Rückkehr in die Vergangenheit, ist eine Kombination aus freundlicher Erinnerung und schmerzlichem Vermissen. Sie hat eine Art von dunklem Zwilling. Er heißt Heimsuchung – auch das ein zwiespältiges Wort. Irgendwo zwischen Heimkommen und Hausdurchsuchung angesiedelt, steht es für Mischungsverhältnisse zwischen Vertrautem und Unfreiwilligem, mit bedrohlichem Unterton. Etwas von früher kehrt wieder, aber in veränderter Gestalt und mit veränderter Bedeutung.

»Heimsuchungen« hieß das Taschenbuch, das mir am Ende der 1980er Jahre ein schreibender Freund im Hamburg in die Hand drückte, erschienen in einem Schweizer Verlag. Der Name des Autors sagte mir nichts. »Lies das«, sagte er, »ist super.« Ich war skeptisch. Der Untertitel war eigenartig: »Ein ausschweifendes Lesebuch.« »Worum geht es?« »Um alles. Musst du selber herausfinden.«

Der Umschlag zeigt eine junge Frau in weißer Bluse, sie schneidet mit leicht angeekeltem Gesichtsausdruck einem halbnackten Mann den Kopf ab. Das Blut spritzt, es ist ein Ausschnitt aus einem Gemälde von Caravaggio von 1598. Mit den im Buch versammelten Reportagen und Essays hat es nichts zu tun. Die liefern Momentaufnahmen aus den späten 1970er und 1980er Jahren über aufgeregte katholische Gymnasiasten, tote Rennfahrer, Schweizer Sammler von Nazi-Devotionalien, Pariser Einwanderer, bizarre Kulturpolitiker und Ratten, eine wilde Mischung aus Recherche, Gefühligkeit und Polemik. Ihr Autor Niklaus Meienberg war erfolgreicher Reporter, Publizist und kompliziertes Enfant terrible; 1993 brachte er sich um. Seine Essays mit ihrer Schamlosigkeit, Frechheit und Direktheit sind in den Schweizer Bibliotheken mittlerweile unter »Gegenwartsliteratur nach 1945« eingeordnet.

Dabei hat er nichts erfunden. Viele seiner Formulierungen lösen heute leichte Beklemmung aus, wenigstens bei mir. Der aufgeregte Ton und die starken Wertungen machen mich verlegen. Musste das sein? Aber so sind die 1980er Jahre: Es musste so sein.

Die eigene Vergangenheit gilt als das, was einen ausmacht; als die Zeitzone, aus der man kommt, in der bescheideneren ersten Person Singular ebenso wie im volltönenderen Plural, dem »Wir«, mit großem W. Dann wird von »unserer«, »meiner« und »deiner« Vergangenheit« gesprochen als einem Territorium, das man besitze, verwalte, ordne und für das man verantwortlich sei, im positiven wie im negativen Sinn. Gewöhnlich geschieht das in jener grammatischen Zeitform, die das Deutsche für unabgeschlossene Handlungen reserviert und die vermutlich nicht zufällig einen mehrdeutigen Namen trägt, Imperfekt. »Das warst du.«

Heimsuchungen demonstrieren einem, wie machtlos man dieser Vergangenheit gegenübersteht. War ich es, der, der dabei war, damals? Die Person, die man jetzt ist, hatte damals Empfindungen und feste Überzeugungen, die man sich in der Rückschau nur mit Mühe verständlich machen und zwar teilweise rekonstruieren, aber nicht mehr nachvollziehen kann. Wie war sie noch einmal aus der Nähe betrachtet, die gute alte Zeit?

Ziemlich viele Dinge, von denen auf den folgenden Seiten die Rede ist, erscheinen heute abwegig, und das ist noch die mildeste Bezeichnung, die mir dazu einfällt. Vieles davon erscheint in der Rückschau peinlich, übertrieben, zu Recht verboten und insgesamt ziemlich bescheuert. Aber daran erkennt man Vergangenheit: Sie ist fremd und etwas bizarr. Sie ist kein Vorbild, sondern provoziert jene Frage, die alle stellen, die hinterher aufräumen, nach der Party, nach dem Disaster, nachdem man weiß, wie das alles weitergegangen ist und wie die ungeplanten Konsequenzen ausgesehen haben. »Was haben die sich dabei eigentlich gedacht, damals?«

Nicht viel, fürchte ich. Dafür ganz viel gefühlt. Fühlen, um recht zu behalten. Fühlen, um in Sicherheit zu sein und gleichzeitig den Schrecken genießen zu können. Und Fühlen als Erlaubnis, darüber laut Auskunft zu geben, etwas aufdringlich und nicht sehr differenziert.

Das hier ist kein Bekenntnisbuch. Es handelt von jener Vergangenheit, in die sich in der Gegenwart, in der ich das schreibe, viele Leute um mich herum lautstark und innig zurücksehnen. Ihre Klagen über verlorene Werte, unüberschaubar gewordene Beschleunigung und verdüsterte Zukunftsaussichten malen vergangene Ereignisse in Rosa mit Weichzeichner: »Ach, damals.« Als noch alles so echt war, so vertraut, so sicher. Von wegen.

Die kollektiven Affekte und ihre medialen Erscheinungsformen, von denen dieses Buch handelt, haben etwas eigenartig Vertrautes – als ob das Remake eines oder mehrerer alter Filme abliefe, als würden lang bekannte Geschichten mit neuen Figuren nacherzählt, eine Folge von Déjà-vus, Echos, Varianten von älteren Erzählungen und ihre Rekombinationen. Sie laufen im eigenen Kopf, aber man teilt sie mit anderen und gibt sie selbst weiter. Sie sind plausibel, selbsterklärend und unwiderstehlich – sie haften an einem, ob man will oder nicht. Und an den anderen auch.

Ich möchte die verschiedenen Varianten der Nostalgie von innen nach außen stülpen und nachsehen, woraus sie gemacht sind. Was macht sie so unwiderstehlich? Das erste Kapitel handelt von der verbreiteten Empfindung, in einer Spätzeit zu leben; in der erschöpften Endphase jener Moderne, die sich nur wenige Jahrzehnte zuvor noch so zuversichtlich angefühlt hatte. Davon sind jedenfalls viele Autorinnen und Autoren überzeugt. Am Ende der 1970er Jahre, so eine erfolgreiche und weit verbreitete These, sei die hoffnungsvolle Modernisierung an ihr Ende gekommen. Aber wie hat sie sich damals angefühlt, die gute alte Zeit?

Das zweite Kapitel widmet sich der Angst, die in den Jahren nach 1979 kollektive Empfindungen und politische Protestbewegungen dominierte – und der Lust an ihr. Diese starken Affekte prägten die Selbstdarstellungen der neuen militanten und eher diffusen Milieus, die sich selbst als ›Autonome‹ bezeichneten. Ich war auch einer, deswegen geht es hier um die Innenansicht einiger politischer Spektakel der 1980er Jahre. Wie formulierten die Aktivisten von damals ihre Forderungen, und was ist aus beiden geworden?

Gemeinsam war den unterschiedlichen Flügeln der Protestbewegungen von damals ihre Identifikation mit den Unterdrückten und Marginalisierten und ihr Selbstmitleid – sie verkörperten nicht nur die Besiegten von früher, sie sahen sich auch selbst so. Das ist allerdings eine weit verbreitete Haltung, und um sie geht es im dritten Kapitel: gefühlte Selbstviktimisierung als Werkzeugkasten.

Das Repertoire an Slogans, Zeichen und Ritualen der Empörung aus den 1980er Jahren ist mittlerweile historisch, aber nicht verschwunden; darum geht es im vierten Kapitel. Es stand in den Jahren 2020 und 2021 problemlos jenen zur Verfügung, die mit den strikten staatlichen Maßnahmen gegen die neue ansteckende Krankheit nicht einverstanden waren und zum Widerstand dagegen aufriefen – starke kollektive Empfindungen, die sich ganz unterschiedlicher Versatzstücke aus der Vergangenheit bedienten.

Gestiftet werden solche Gefühlsgemeinschaften durch gemeinsame Zeiterfahrungen. Von der Verfertigung von beiden handelt das Kapitel fünf, Bastelanleitung inklusive: Mit welchen rhetorischen Instrumenten lassen sich ansteckende Empfindungen in der ersten Person Singular und Plural am wirkungsvollsten kombinieren? Hier wird es noch einmal richtig historisch. Schuld am Verlust sind nämlich immer die anderen – und das Vergnügen an dieser Erzählung hat selbst eine Geschichte, die weit zurückreicht.

Kapitel sechs wendet sich der Gegenwart zu und ist den Echos und einigen konkreten Erscheinungsformen dieser ansteckenden Gefühle von den vermeintlichen guten alten Zeiten gewidmet. Versatzstücke aus den Gefühlsdrehbüchern der 1980er Jahre sind mittlerweile selbstverständlich und vertraut geworden. In verschiedenen Varianten bilden sie einen Teil des eigenen affektiven Alltags; ausgeflaggt werden sie mit großen Begriffen, mit denen man Zugehörigkeiten und Bindungen zu fassen versucht. Die Klebekraft von beiden ist beträchtlich. Kann man sich aus ihnen wieder herauslösen?

Nostalgie hört vermutlich nie auf, weil immer neuer Stoff für sie nachwächst. Das Schlusskapitel begibt sich auf die Suche nach dem Ausgang aus dem Kino der Gefühle. Auf die Dauer ist es darin ein bisschen muffig und dunkel. Was lässt sich aus der Besichtigung der eigenen ansteckenden Empfindungen von vor vierzig Jahren lernen – und wie wird man sie wieder los?

1. Es wird immer später

»Der stärkste Muskel im Körper des Menschen ist die Zunge.«

Olga Tokarczuk: »Unrast« (2009)

Die Empfindung ist weit verbreitet: Es ist spät. Sehr spät. In jeder Buchhandlung und in so gut wie jedem Leitartikel und Blogbeitrag geht es um die Gegenwart als Spätzeit. Dazu kann man Spätmoderne sagen oder Spätkapitalismus, plus dem unerbittlichen Zeitdruck durch den Klimawandel und universale Unsicherheit. Ein »spätmodernes Gefühl der Ohnmacht« habe sich ausgebreitet, konstatiert eine Zeitdiagnose der Soziologin Carolin Amlinger und des Politikwissenschaftlers Oliver Nachtwey, die im Herbst 2022 erschienen ist.[1]

Der zukunftsfrohe Optimismus von früher sei definitiv vorbei. Wir seien im unübersichtlichen Hinterher angekommen, oder eher: gestrandet. »Unsere Zukunft war da, fix und fertig, eine Sache der Beherrschung und des Wohlstands. Und jetzt geht alles in die Binsen«, hat das der französische Philosoph Jean-Luc Nancy 2020 formuliert, »das Klima, die Arten, die Finanzen, die Energie, das Vertrauen und sogar die Möglichkeit der Berechnung, deren wir so sicher waren. Wir können auf nichts mehr zählen – das ist die Lage.«[2]

Wer mit »wir« genau gemeint ist, bleibt dabei unklar. Es ist ein Gefühl, ebenso stark und allgegenwärtig wie diffus, und das heißt: Verlust. Immer neue Erfahrungen von Verlust, so hat der Soziologe Andreas Reckwitz 2020 und 2021 in Artikeln und Interviews verkündet, habe schon die Moderne als ganze erzeugt. Jetzt, in der Spätmoderne, werde das noch intensiviert durch den Zukunftsverlust, die besorgte Vorwegnahme zukünftiger Verluste, im Futur zwei: »Wir werden verloren haben.«[3]

Je länger man darüber nachdenke, führt er aus, desto deutlicher werde, dass die Frage nach Verlust und Verlusterfahrungen das Kennzeichen moderner Gesellschaften schlechthin sei. Ordentliche wissenschaftliche Analyse dazu gebe es nicht, in den »Historischen Grundbegriffen«, dem ehrwürdigen historischen Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, fehle ein Eintrag zu diesem Wort, ebenso im »Historischen Wörterbuch der Philosophie«. Das sei besorgniserregend, meint Reckwitz, gerade angesichts der Verlustdynamiken, die für die aktuelle Situation kennzeichnend seien. Für Reckwitz sind diese Verluste keine Nostalgie, sondern handfeste Erfahrungen von Kollektiven, und deswegen real.

Ansteckende Empfindungen

Das Verkünden eines epochalen Bruchs und der Krise, die alles zu verschlingen drohe und erst das Ausmaß der eigenen kollektiven Unfähigkeit enthülle, sind gleichzeitig natürlich großes Kino und verleihen dem Sprecher, der sie konstatiert, eine wirkungsvolle, düstere moralische Glorie. Akademische Großerzählungen von Verlust und Metaverlust wollen darauf nur ungern verzichten. »It is always already too late«, hat ein anderer französischer Philosoph diese »Disruption der Zeit« listig definiert – es bleibt dabei offen, ob er den Umbruch als Ganzes oder das Reden darüber meinte.[1]

Unterlegt ist das Beschwören dieser Verluste allerdings mit einer anderen Empfindung, die gar nicht negativ ist; nämlich einer stillen Befriedigung über die eigenen Leistungen und Erfolge in jener Vergangenheit, die jetzt endgültig vergangen ist und perdu. Das Gefühl vom Verlust der Vorhersehbarkeit, der Zuversicht und der Zukunft als ganzer ist also nicht einfach Schrecken. Es ist gemischt mit einem nachträglichen Genießen jener Epoche, von der sich die Sprecherin oder der Sprecher melancholisch und nostalgisch verabschiedet. Wenn ich den Analysen von zwei Historikerkollegen glauben darf, die 2019 und 2021 erschienen sind, ist das ohnehin schon länger so. Beiden zufolge hat die optimistische Moderne als ganze entweder 1979 aufgehört oder noch einmal zwei Jahre früher, 1977; und zwar unwiderruflich und für immer.[2]

Es ist eigentlich gleichgültig, ob das eine Behauptung über einen realen Sachverhalt ist oder eine subjektive Einschätzung. Verlustempfindungen, das betont auch Andreas Reckwitz, mögen imaginär sein, haben aber handfeste Folgen. Weg lässt er allerdings, dass sie nicht nur Sorge bereiten, sondern auch Vergnügen, daher ihre Verbreitung und ihre starken Bindungskräfte. Sie sind gemischte Empfindungen – also solche, die nicht eindeutig lustvoll sind, wie das Vergnügen, oder negativ, wie die Angst; sondern mehrdeutig und ansteckend.

Von diesen gemischten Empfindungen handelt dieses Buch. Sie sind Affekte, und ihre flotte Übertragbarkeit unterscheidet sie von den viel persönlicheren Gefühlen, die ich nur an mir selbst feststelle. Die sind zwar manchmal stark, aber meistens vage. Ich kann nicht unbedingt erklären, was ich empfinde und auf welche Weise. Die Unschärfe und die Subjektivität sind es, was das Gefühl eben zum Gefühl macht, zusammen mit seiner Unbeständigkeit. Es ist da, aber plötzlich auch wieder weg. So intensiv es auch sein mag, ich kann mein Gefühl jemand anderem nur in groben Zügen und mit Hilfe von Vergleichen und Metaphern halbwegs plausibel machen, aber nicht vollständig mitteilen; und ich kann es nicht wiederherstellen.

Die Empfindungen, die in den folgenden Kapiteln auftauchen, kann man dagegen anderen problemlos erklären. Zwei oder drei Stichworte reichen, denn sie werden zwar subjektiv empfunden, sind aber weit verbreitet. Gesprächspartner übermitteln sie mir, ohne dass ich das möchte. Ich werde von ihnen affiziert und verbreite sie selbst weiter, wie eine Art Tröpfcheninfektion. Das geht wie von selbst, und es kostet oft beträchtliche Anstrengung, sich diesen Empfindungen wieder entziehen.

Denn sie treten als Aufforderung auf, als Einladung. Sie machen sich von dem Reiz los, der sie in meinem Kopf ausgelöst hat, und fluten mein System.[3] Sie sind wirklich eine Art Kino, deswegen mein Titel: Gefühlskino. Affekte arbeiten mit Zitaten aus anderen Erzählungen und subjektiven Rollenzuschreibungen. Ihre Skripts – oder soll ich Empfindungsanleitungen sagen? – werden aber so gut wie nie offiziell. Sie bleiben informell und im Bereich des Mündlichen und Gewöhnlichen.

Alle Empfindungen, die man mit anderen teilt, sind leistungsstarke politische Akkumulatoren, und in den letzten zwei Jahrzehnten haben sich deshalb ganze Forschungsverbünde der genaueren Erforschung ihrer wechselnden Formen und Konjunkturen in der Vergangenheit gewidmet, je nach Fachdisziplin und methodischem Werkzeugkasten als »Emotionsgeschichte« oder »Gefühlswissen«. Ich mache dazu deswegen hier eine ordentliche deutsche Fußnote mit vielen materialreichen gelehrten Texten.[4] Sie sind grundlegend, fachlich einschlägig und unverzichtbar, und von ihnen wird in den folgenden Kapiteln nicht mehr die Rede sein. Denn dieses Buch handelt nicht von der wissenschaftlichen Analyse dieser ansteckenden Affekte und von ihrer Entstehung, sondern von ihrem Auftreten im Alltag – jetzt.

Solche gemischten Gefühle sind unwiderstehlich, aber sie machen unzufrieden: Deswegen vervielfältigen und verstärken sie sich selbst. »Unsatisfying pleasures« hat sie der britische Essayist Adam Phillips genannt.[5] Obwohl sie sich aus einem Materialfundus aus der Vergangenheit speisen, nehmen sie in der Gegenwart immer neue variierende Erscheinungsformen an. Gemischte Gefühle wie die Nostalgie verschmelzen problemlos Hochkultur und Banales, abstrakte politische Analyse und persönliches Befinden, das glamouröse Imaginäre und den langweiligen Alltag. Sie sind klebrig, und unentrinnbar.

Das kann man Lustökonomie nennen, wenn man die freiwilligen und selbstorganisierten Aspekte dieser Empfindungen hervorheben will; oder affektive Regimes, wenn man ihre unfreiwilligen und kollektiven Erscheinungsformen betonen möchte. Der Kulturwissenschaftler Raymond Williams hat sie vor fast einem halben Jahrhundert versuchsweise als »structures of feeling« bezeichnet; der Psychiater Frantz Fanon hat »Bewusstsein in der dritten Person« dafür vorgeschlagen. Diese Affekte schimmern zwischen Drohung und Versprechen, und meistens sind sie beides gleichzeitig. Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Lauren Berlant hat einige der ansteckenden emotionalen Obsessionen ihrer Landsleute ebenso beängstigend wie witzig beschrieben, als sehr amerikanisch. Mitleid, weibliches Klagen, erbarmungslose Zuversicht – jede Menge unfreiwillige Gefühle im »Land of the Free«. Auf Deutsch erschienen ist leider keines ihrer Bücher. Nichts sei entfremdender, hat sie geschrieben, als die eigenen Empfindungen und Lüste mit jemandem zu diskutieren, der eine Theorie über sie habe.[6]

Ich habe keine Theorie über die gemischten Gefühle. Ich will sie auch nicht erklären, sondern nur einige ihrer Erscheinungsformen beschreiben. Starke Affekte wie Nostalgie oder Verlustempfindungen ziehen vorher lose herumschwirrende Fakten und Geschichten an; wie bei Fliegenpapier oder Klettverschlüssen haften die dann an ihrer Oberfläche. Weil die Affekte widersprüchlich sind, können sie ganz verschiedene Vorstellungen und Fakten miteinander verbinden. Sie sind aber selbst körperlos und immateriell, keine Gegenstände, sondern selbst eine Art Infektion; sie stammen aus der »affectivity infrastructure« der Unterhaltungsmedien, wie Berlant sie genannt hat.

Am Ende ihrer Wirkungszyklen werden sie dann dort wieder persifliert und auf die Schippe genommen; aber dazwischen machen ihre Wirtstiere – also wir – sie zum Teil unserer persönlichsten und intimsten Empfindungen, als Aufgabe und Entlastung gleichzeitig. Sie sind das Kino, das sich die Fühlenden selbst kreieren, im ganz wörtlichen Sinn.[7]

Weil diese Affekte allen Beteiligten vertraut sind, sind sie Selbstverständlichkeitsgeneratoren. Sie erzeugen gemeinsame Intensität und Rechtfertigungen für alle mögliche Verhaltensweisen, vorzugsweise solche, die auch den daran direkt Beteiligten einigermaßen bizarr und erklärungsbedürftig vorkommen – aber erst geraume Zeit später, nachdem die Gefühle abgeklungen sind, ausagiert und verschwunden. Sofern man nicht beschlossen hat, sie schlicht zu vergessen.

Recycling der Unübersichtlichkeit

War die gute Zeit also die von gestern, als die Moderne noch modern war, die Sparbuchzinsen solide und die Deutsche Bahn pünktlich? Dann müsste man das eigentlich nachlesen können, zum Beispiel in den von Jürgen Habermas herausgegebenen »Stichworten zur geistigen Situation der Zeit«, Frankfurt am Main 1979, erschienen als Band 1000 der »edition suhrkamp«. Zwei dicke Taschenbuchbände, darin durch die Bank sehr besorgte ältere Kollegen – oder fast, von den 34 Beiträgen sind nur zwei von Frauen.

Leseprobe: »Ökologische Verbrechen größten Ausmaßes.« – »Das Mittelmeer wird in zwanzig Jahren eine giftige Riesenkloake sein.« – »In der Richtung des kollektiven Fortschritts wartet der kollektive Tod.« – »Die Helden (sic) der neuen Literatur leiden vornehmlich an sich, in einem müden déjà vu.« – »Die eisige Kälte all der sehnsuchtsfreien Beziehungen strahlt von den Fernsehschirmen in jedes Wohnzimmer.« (Öffentlich-rechtlich, das war noch vor den Privatsendern.) – »Gerade die jüngere Generation zeigt ein wachsendes Bedürfnis nach ›nationaler Identität‹«. Ein Kunsthistoriker beklagte den Untergang der Sofaecke – aber meinte er das wirklich ernst?[1] Der Einzige, der an den neuen Romanen, Filmen und den bunten Explosionen des Pop im Jahrzehnt vor 1979 auch ein bisschen Spaß hatte, war der konservative Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer.