15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Koehlers Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

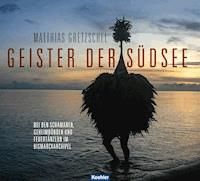

Seit 2006 hat Matthias Gretzschel Papua-Neuguinea insgesamt achtmal bereist, zunächst als Journalist und später auch als Reiseleiter. Dabei konzentrierte er sich auf die Insel Neubritannien, die als Neupommern Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea war. Die hier lebendenden Ethnien der Tolai, Sulka und Baining sind weltberühmt für geheimnisvolle Riten, faszinierende Kunst und Maskentänze. Regelmäßig begleitet Gretzschel die Ethnologin Dr. Antje Kelm, die die Kultur der Einheimischen erforscht, und lernte so Stammesführer und Heiler kennen, die ihm Einblicke in geheime rituelle Praktiken gewährten. Immer wieder sucht Gretzschel auch nach Spuren der kolonialen Vergangenheit und besucht legendäre Orte wie die Insel Mioko, von der aus Hamburger Kaufleute die Kolonisierung begannen, oder Kabakon, auf der ein deutscher Aussteiger Anfang des 20. Jahrhunderts eine pseudoreligiöse Nudistenkolonie gründete. Der Autor berichtet von spannenden Erlebnissen und Begegnungen, u.a. mit dem Nachkommen des berühmten deutschen Forschers und Kolonisten Richard Parkinson und mit Sir Michael Somare, dem ersten Premierminister des 1975 gegründeten Unabhängigen Staates Papua-Neuguinea. Er lässt Geschichte lebendig werden, erzählt von berühmten und berüchtigten Persönlichkeiten wie der steinreichen Plantagenbesitzerin Queen Emma oder dem ersten deutschen Hippie August Engelhardt, schildert aber auch den Alltag in einer von archaischen Vorstellungen und Gewalt geprägten Gesellschaft. Das außergewöhnliche Reisebuch enthält faszinierende Fotos, die im Lauf eines Jahrzehnts entstanden sind und die von historischem Bildmaterial aus dem weltweit einmaligen Bestand des Hamburger Museums für Völkerkunde ergänzt werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 134

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Bewegungslos verharrt dieser Junge im Innenraum eines Männerhauses in Maprik in der Provinz East Sepik. Mit ihrer hoch aufragenden Giebelfront bilden die Männerhäuser, zu denen Besucher nur selten Zugang erhalten, das Zentrum der Dörfer der Abelam und Wosera im Maprik-Gebiet.

Die Menschen des Hochlandes sind bekannt für ihre ausdrucksstarken Gesichtsbemalungen. Hier setzen sich die Bewohner eines Dorfes in der Provinz Eastern Highlands für europäische Besucher in Szene.

Der Blick über die Blanche Bay zum Vulkan Tavurvur gehört zu den spektakulären Landschaftsbildern im Bismarckarchipel. Der Tavurvur ist noch aktiv und stellt für die Menschen in der Umgebung eine Bedrohung dar. Beim letzten großen Ausbruch 1994 wurden weite Teile von Rabaul zerstört.

Möglicherweise haben diese Kinder in einem Dorf im zentralen Hochland nie zuvor Besucher mit weißer Haut gesehen. Bei der furchterregenden Gestalt auf der rechten Seite handelt es sich um einen Asaro aus der Nähe von Goroka. Mit ihren »Schlamm-Masken« versetzten die Asaro-Mudmen der Sage nach ihre Gegner in Furcht und trieben sie in die Flucht.

Ein Gesamtverzeichnis der lieferbaren Titel schicken wir Ihnen gerne zu.

Bitte senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Adresse an [email protected]

Sie finden uns auch im Internet unter www.koehler-books.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

eISBN 978-3-7822-1425-4

Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg

© 2017 by Koehler

im Maximilian Verlag GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten.

Produktion: Nicole Laka

Printed in Europe

ePub-Konvertierung: Datagrafix GmbH, Berlin

INHALT

VORWORT

HERZLICH WILLKOMMEN ZWISCHEN DEN FRONTEN

Ein Stammeskrieg auf der Gazelle-Halbinsel

EINMAL HAMBURG UND ZURÜCK

Wie Südsee-Kultur im fernen Deutschland ein Jahrhundert überdauerte

BESTE GRÜSSE AUS HERBERTSHÖHE

Spuren der deutschen Vergangenheit

WO EMIL NOLDE SEINE SÜDSEE-MOTIVE FAND

Auf den Spuren des Expressionisten

LANDNAHME IM MORGENGRAUEN

Das Kinavai der Tolai

IM SCHATTEN DES VULKANS

Von Matupit nach Rabaul

WO DIE MASKEN TANZEN

Das Nationale Maskenfestival von Kokopo

DURCH LODERNDE FLAMMEN

Der Feuertanz der Baining

DIE REICHSTE FRAU DER SÜDSEE

Erinnerung an Queen Emma und ihre Schwester Phoebe

AUF DEN SPUREN VON AUGUST ENGELHARDT

In stürmischer See nach Kabakon und Karawara

DIE KINDER DER TAMUS

Die Sulka und ihre Mythen

WAHRHEIT ODER VORURTEIL?

Die Sache mit dem Menschenfleisch

ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE

Port Moresby, das Tor zu einer fremden Welt

LÄNDER-INFO PAPUA-NEUGUINEA

Zahlen, Daten und Adressen

DANKSAGUNG

BILDNACHWEIS

Die Mitglieder des Tumbuan-Geheimbundes zelebrieren in den frühen Morgenstunden auf der Blanche Bay das Kinavai, eine kultische Zeremonie, die besonderen Anlässen vorbehalten ist. Im Hintergrund ist der Tavurvur mit einer gewaltigen Rauchsäule zu sehen. Seit vielen Generationen lebt das Volk der Tolai mit dem Bewusstsein der Gefahr, die von diesem Vulkan ausgeht.

Sie sehen zwar freundlich aus, aber der Eindruck täuscht. Trotz ihres scheinbar lächelnden Mundes sind die Tumbuane, die hier am Strand von Rabaul tanzen, keine guten, sondern durchaus gefährliche Geister. Die Menschen vom Stamm der Tolai treten ihnen mit Respekt entgegen und halten stets eine gewisse Distanz.

VORWORT

Ich muss etwa zehn Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal etwas über Papua-Neuguinea gehört habe. Noch gut kann ich mich an den Lichtbildervortrag erinnern, den ein ehemaliger Missionar in unserer Kirchengemeinde in Dresden hielt. Was er berichtete, verschlug mir fast den Atem, denn er beschrieb das Leben und die rituellen Praktiken von Stämmen eines Landes, das mir nicht nur unglaublich fern, sondern auch geheimnisvoll und wild erschien. Wahrscheinlich war es der exotischste Ort, den ich mir als junger DDR-Bürger vorstellen konnte, für den schon Westberlin so unerreichbar war wie der Mond.

Später als Buchhandlungsgehilfe las ich die wenigen Publikationen, die in Ostdeutschland über das damals noch von Australien verwaltete Land erschienen waren. Als ich zum Beispiel den Melanesien-Reisebricht »Die Schwarzen Inseln« des tschechischen Ethnologen Miloslav Stingl las, hätte ich mir kaum vorstellen können, selbst einmal in diese ferne Weltgegend zu reisen.

Erst viele Jahre später beschäftigte ich mich erneut mit dem Sehnsuchtsziel meiner Kindheit und Jugend, als ich im Jahr 2003 als »Abendblatt«-Redakteur über die großartige Ausstellung »Hamburg: Südsee – Expedition ins Paradies« im Hamburger Museum für Völkerkunde zu berichten hatte. Dabei lernte ich die Ethnologin Dr. Antje Kelm kennen, die damalige Südsee-Kuratorin des Hamburger Museums, die die Ausstellung kuratiert hatte. Durch ihre Vermittlung konnte ich drei Jahre später zum ersten Mal selbst nach Melanesien reisen und jene Weltgegend kennenlernen, die mich seit meiner Kindheit fasziniert hatte. In Begleitung von Antje Kelm, die vor allem die Ethnien der Insel Neubritannien seit Jahren erforscht und vorzügliche Kontakte zu den Einheimischen unterhält, lernte ich 2006 und bei weiteren Reisen viele Facetten des Landes und seiner Bewohner kennen.

Diese runden Hütten sind typisch für die Dörfer in den Hochlandprovinzen. Für ihre Konstruktion werden ausschließlich Naturmaterialien genutzt.

Im Nachgang zu ihrer 2003 gezeigten Ausstellung hat Dr. Kelm sich weiterhin intensiv mit der legendären Hamburger Südsee-Expedition von 1908 bis 1910 und den von ihr für das Museum für Völkerkunde Hamburg beigebrachten Sammlungen beschäftigt mit dem Ziel, Forschungslücken der damaligen Expedition zu schließen. Anders aber als die Wissenschaftler vor mehr als hundert Jahren, die ihrer Zeit entsprechend die indigenen Kulturen aus einer eurozentrischen, wenn nicht gar kolonialistischen Perspektive heraus betrachtet haben, handelt sie aus der Überzeugung heraus, dass die außereuropäischen Kunstwerke gleichberechtigt neben die europäischen zu stellen sind. Nach ihrer Überzeugung sollen die in Hamburg aufbewahrten Spitzensücke aus Melanesien nicht zuletzt für die Nachkommen ihrer Hersteller konserviert werden, eine Aufgabe, der das Haus hervorragend nachkommt. Gemeinsam mit den geistigen Führern verschiedener melanesischer Völker hat sie die vielen Objekten innewohnenden Geheimnisse entschlüsselt. Ihr Beitrag war dabei das Zurückführen in Form von Bildern der mehr als hundert Jahre alten Kunstwerke, deren Existenz an ihrem Ursprungsort in einigen Fällen bereits in Vergessenheit geraten war. Da es die dortige Kultur so will, hätten die meisten der Artefakte ohnehin bereits nach ihrer Nutzung im Kult zerstört werden müssen. Der Beitrag der indigenen Partner an der Entschlüsselung der in den Kunstwerken enthaltenen Botschaften war die Öffnung ihres bislang oft vor Fremden noch verborgenen Wissensschatzes. Auf diese Weise ist 2015 eine Publikation über die Kultur und Geschichte des Volkes der Sulka entstanden, die, von einem indigenen Historiker erzählt und mit Bildern aus dem Hamburger Museum ergänzt, in erster Linie für die Sulka selbst von ungeheurem identitätsstiftenden Wert ist, darüber hinaus aber europäischen Lesern ein ganz neues Verständnis für eine früher einfach nur exotisch scheinende Welt bietet.

Totengedenkfest bei den Tolai: Bei kultischen Festen wie diesem tanzen oft mehrere Hundert Menschen, manche fallen dabei in Trance.

So ist auch mir inzwischen das einst so ferne Sehnsuchtsziel sehr vertraut geworden. Nach einer ganzen Reihe von Reportagen habe ich nun dieses Buch geschrieben, das dazu einlädt, die Geschichte, die Kultur und den Alltag eines erstaunlichen Landes kennenzulernen, das sich gerade dazu anschickt, einen Platz in der modernen Welt zu finden, ohne dabei seine Identität preiszugeben.

Matthias Gretzschel, Hamburg im Februar 2017

Fast jeder Sulka-Junge trägt ein Katapult bei sich, mit dem er treffsicher umzugehen versteht. Diese beiden jagen im Mündungsgebiet des Warangoi-Flusses auf der Gazelle-Halbinsel Vögel.

HERZLICH WILLKOMMEN ZWISCHEN DEN FRONTEN

EIN STAMMESKRIEG AUF DER GAZELLE-HALBINSEL

Am frühen Morgen des 10. Juni 2006 fliegt die Ethnologin Antje Kelm vom Museum für Völkerkunde Hamburg mit einer Maschine der Air Niugini von Port Moresby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea, nach Rabaul auf der nördlich vorgelagerten Insel New Britain. Bei strahlendem Sonnenschein überquert die Fokker 100 in nordöstlicher Richtung zunächst den Gebirgszug der Owen Stanley Range, dem sich ein dichtes Waldgebiet in sattem Grün anschließt, in dem einsame Flüsse mäandern und in dem aus der Luft kaum Zeugnisse menschlicher Anwesenheit zu entdecken sind. Nach etwa einer halben Stunde erreicht das Flugzeug die Salomonensee, ein Randmeer des Südpazifiks. Es liegt zwischen der Nordküste von Neuguinea und der Insel Neubritannien. Antje Kelm hat bereits einen sechsstündigen Nachtflug von Singapur hinter sich und ist müde. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit befindet sie sich im Frühsommer auf dem Weg zu einem mehrwöchigen Aufenthalt, den sie für ihre Feldforschung in jenem Gebiet nutzen will. Ihr Ziel ist das abgelegene Gebiet, in dem fast 100 Jahre zuvor eine Hamburger Expedition die Kultur der Melanesier erkundet hatte.

Dieses Foto aus Herbertshöhe zeigt einheimische Frauen, die im Dienst der Europäer standen und daher westlich gekleidet sind.

Die berühmt gewordene »Hamburger Südsee-Expedition«, die Ende Juli 1908 mit dem von der Hapag gecharterten Spezialschiff PEIHO in Rabaul eingetroffen war, hatte damals zahlreiche Artefakte erworben und mit nach Hamburg gebracht. Von den bedeutendsten Stücken dieser Sammlung, die heute zu den kostbarsten Exponaten des Völkerkundemuseums gehören, hat Dr. Kelm Fotografien im Gepäck, die sie dem hiesigen Museum übergeben will.

Um sich auf das Land einzustimmen, überwindet Antje Kelm ihre Müdigkeit und greift nach der aktuellen Ausgabe des »Post Courier«, der größten überregionalen Tageszeitung des unabhängigen Staates Papua-Neuguinea. Mit einem Mal ist die Ethnologin hellwach, denn was sie jetzt liest, droht ihre Pläne völlig durcheinanderzubringen.

EIN STAMMESKRIEG ZWISCHEN ZWEI CLANS

Der sachlich abgefasste Bericht aus der Provinz East New Britain schildert einen Stammeskrieg zwischen zwei Clans der Sulka, der ausgerechnet in Mope ausgebrochen ist, dem Gebiet, in dem sie sich in den nächsten Wochen mit einheimischen Informanten treffen will, um von ihnen etwas über die Mythen ihrer Ethnie zu erfahren. Dort tobt jetzt eine blutige Fehde, die schon mehrere Todesopfer gefordert hat. Der Anlass ist nichtig, nach europäischen Vorstellungen kaum der Rede wert, aber Dr. Kelm ist sich sicher, dass es in Wahrheit um weit mehr geht. Es ist kein Krieg zwischen zwei Stämmen, sondern zwischen zwei lokalen Gruppen innerhalb der Sulka, die im späten 19. Jahrhundert von der deutschen Kolonialverwaltung in dem küstennahen Urwaldgebiet auf New Britain angesiedelt worden waren.

Fast alle Ordensschwestern in Kokopo sind heute Einheimische aus allen Teilen Papua-Neuguineas.

Am Flughafen von Kokopo wird Antje Kelm von Schwester Raymond abgeholt, einer deutschen Nonne, die seit Jahrzehnten in Vunapope lebt und arbeitet, der großen katholischen Missionsstation vom Heiligsten Herzen Jesu. Schon seit Jahren wohnt die Hamburger Wissenschaftlerin während ihres Forschungsaufenthalts auf dem Gelände der Mission, die bereits vor der deutschen Kolonialzeit gegründet wurde. Von den Schwestern und Karl Hesse, dem aus dem Sauerland stammenden Erzbischof der Diözese Rabaul, erfährt sie noch am selben Tag erste Einzelheiten. Grundsätzlich stellt sich aber die Frage, ob sie das Gebiet, in dem noch immer eine Art Ausnahmezustand herrscht, ungefährdet betreten kann. Da sie mit Angehörigen der jetzt verfeindeten Gruppen seit Jahren gut bekannt ist und ihrer Meinung nach wenig Gefahr besteht, als parteiisch betrachtet zu werden, geht sie das Risiko schließlich ein. Mit gemischten Gefühlen setzt sie sich an einem Julitag, an dem die typische feuchte Hitze über der Gazelle-Halbinsel lastet, in einen alten Toyota ohne Klimaanlage, den sie für einen unverschämten Preis gemietet hat. Während sie die Provinzhauptstadt verlässt und sich dem von üppiger Vegetation geprägten Stammesgebiet der Sulka nähert, fühlt sie sich nicht wirklich sicher. Manchmal nur im Schritttempo fährt sie die unbefestigte Straße entlang, die durch die Regenfälle der letzten Tage durch morastige Abschnitte mit tiefen Pfützen fast unpassierbar geworden ist. Sie spürt, dass die Stimmung anders ist als sonst.

Als unser Auto im Juli 2006 im Gebiet zweier verfeindeter Sulka-Clans stecken blieb, waren plötzlich Helfer zur Stelle, die den Wagen wieder flottmachten.

DIE MÄNNER AM STRASSENRAND SIND ALLE BEWAFFNET

Alle Männer, denen sie am Straßenrand begegnet, sind bewaffnet, meist mit den langen Buschmessern, die man in Kokopo in jedem Supermarkt kaufen kann. Sie wirken vorsichtig und misstrauisch, blicken stets um sich und sind selten allein unterwegs.

Vier Wochen später begleitete ich Antje Kelm zum ersten Mal auf dem Weg ins »Kriegsgebiet«, auf der Straße, die nach wie vor kaum mehr befahrbar erscheint. Vor allem nicht für unseren betagten Toyota, der keinen Allradantrieb hat. Schon ein paarmal sind wir im tiefen Morast fast stecken geblieben. Keine angenehme Vorstellung, mitten im tropischen Regenwald festzusitzen und nicht zu wissen, ob uns die Einheimischen, die gerade mitten in einem Konflikt stecken, als Freunde betrachten. Doch schließlich erreichen wir Ganai, das Dorf jener Partei, die drei Todesopfer zu beklagen hat.

Anton, ein inzwischen verstorbener Clanchef der Sulka, klärt die Ethnologin Antje Kelm über die Hintergründe des kriegerischen Streits auf.

1908 besuchten die Hamburger Forscher auch dieses Dorf, das unweit der Mündung des Warangoi-Flusses liegt, und kauften hier einige besonders wertvolle Masken. Anton, der Clanchef, der uns empfängt, weiß aus den Erzählungen seiner Großeltern, dass vor langer Zeit ein Schiff mit weißen Männern das Mündungsgebiet des Warangoi erkundet hat. Das könnte die PEIHO gewesen sein. Doch heute geht es ihm nicht um alte Geschichten, sondern um den Krieg, bei dem er einen Familienangehörigen verloren hat. Er erzählt von der Trauerzeremonie, für die sieben Schweine geschlachtet und 72 Taschen Reis gekocht wurden. »Die Trauer führt die Verwandten zusammen, sie bietet auch die Chance, nüchtern auf den Streit zurückzublicken und nach ersten Möglichkeiten der Versöhnung zu suchen«, sagt Antje Kelm. Doch noch herrscht Krieg in Mope. Clary, ein junger Mann, hat sich uns als Fahrer angeboten. Er hat zwar keinen Führerschein, versteht es aber, unser Auto mit großem Geschick durch den Schlamm zu steuern. Er freut sich, mal wieder fahren zu dürfen, und ist guter Laune. Doch dann bremst er auf einmal und steigt aus. Wir können nicht erkennen, warum, doch er will nicht weiter. Dann erklärt er, hier sei eine Grenze, und nun beginne Feindesland. Da er an den Kämpfen beteiligt war, wäre er von nun an in Lebensgefahr.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Aber Clary hätte sich auch ohne Präsent erboten, unser Auto durch die Schlammpiste zu steuern.

Seine Preistafel hatte der traditionelle Heiler John Sakle gleich außen an der Hütte angebracht. Für die Behandlung einer schweren Krankheit mussten 100 Kina bezahlt werden, der Einsatz von Magie war schon für 20 Kina zu haben.

HAFTGRUND: SCHWARZE MAGIE

Jetzt muss Antje Kelm wieder selbst fahren, zum Glück ist die Straße hier etwas besser. Kurz darauf erreichen wir Vunabaur, das Dorf der Gegner. John Sakle bittet uns in sein Haus. Der alte Zauberer, der mit seiner Familie hier lebt, soll mit Schwarzer Magie ins Geschehen eingegriffen haben. Das ist in Neuguinea nicht nur bloßes Gerede, sondern ein ernster Vorwurf. Deshalb hat ihn die Polizei erst einmal verhaftet und nach Kokopo ins Gefängnis gebracht, dann aber doch wieder freigelassen. Zauberei ist hier ein sehr reales Phänomen, nur justiziabel ist sie eben nicht. Das britische Recht, das in dem zum Commonwealth gehörenden »Independen Stet bilong Papua Niugini«, wie der Staat in der zweiten Landessprache Tok Pisin heißt, gilt, kennt keinen derartigen Paragrafen.

An John Sakles Hütte ist außen die Preisliste angebracht, wo die Patienten sehen können, was sie dem traditionellen Heiler für die jeweilige Behandlung zahlen müssen: »Bik Pla Sik K 100, Liklik Sik K 50«, steht dort auf Tok Pisin. Demnach kostet die Behandlung einer schweren Krankheit (Bik) 100, die einer leichten (Liklik) 50 Kina, wie die Landeswährung hier heißt. Der Einsatz von Zauber schlägt mit 20 Kina zu Buche. Damals war ein Kina etwa 30 Eurocent wert.

John Sakle genießt als heilkundiger Stammesführer hohen Respekt. Hier steht er vor der Hütte, in der er seine Behandlungen vornimmt.

Schließlich tritt William, John Sakles Sohn, in die Hütte ein und begrüßt die Ethnologin, die er seit Jahren kennt, freundlich, aber mit spürbarem Respekt. Er kauert sich auf den Boden und erzählt uns seine Sicht der Dinge, die von der Darstellung, die wir kurz zuvor in Ganai gehört haben, erheblich abweicht. Ausgangspunkt war zu Ostern eine Auseinandersetzung zwischen betrunkenen Jugendlichen aus Ganai und Veronica, der Krankenschwester des unweit entfernt gelegenen medizinischen Hilfspostens, der Ehefrau des Gemeinderats. Nachdem sich der Konflikt hochgeschaukelt hatte, erschlugen diese das Schwein des Gemeinderats und nahmen das Fleisch mit. Daraufhin kam es zu einem Kampf mit Keulen und Buschmessern, bei dem der Gemeinderat schwer verletzt und drei Angehörige des Ganai-Clans getötet wurden.

Lalu mit Kriegsbemalung und Holzkeule. Mit englischem Namen heißt dieser Sulka William. Er ist der Sohn von John Sakle.

BRITISCHES RECHT UND ARCHAISCHE VORSTELLUNGEN

Einige Tage nach diesem Gespräch rückte die Polizei in Vunabaur ein und verhaftete mehrere Verdächtige, darunter auch Williams Bruder. Mehrere Wochen saßen sie bei brütender Hitze im offenen Käfig des Gefängnisses von Kokopo. Es fand auch ein Prozess statt, aber wirklich geklärt oder gar bereinigt werden konnte dabei nichts.