8,99 €

Mehr erfahren.

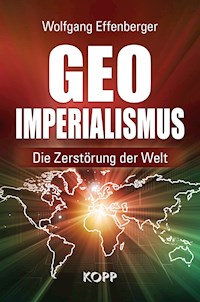

- Herausgeber: Kopp Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind

Der Begriff »Geopolitik« führte im Deutschland der Nachkriegszeit über lange Jahre hinweg ein Schattendasein. Erst in den 1980er-Jahren begann eine zögerliche akademische Auseinandersetzung mit dem Thema; sie erschöpfte sich aber vor allem in der Frage, ob es sich bei der Geopolitik um eine Schein- oder eine Pseudowissenschaft handle. Geopolitische Analysen gehören immer noch zu den tabuisierten Bereichen im politischen Denken der Bundesrepublik. Dabei ist klar: Ohne geopolitisches Wissen kann kein umfassendes und wirklichkeitsgetreues Weltbild vermittelt werden, zahlreiche, die Länder- oder Kontinentalgrenzen überschreitende Vorgänge in Politik, Militär, Wirtschaft und Gesellschaft bleiben rätselhaft.

Und das alles, obwohl die westliche Allianz in den vergangenen Jahren auf dem Balkan, in Afghanistan, im Irak und in Libyen Krieg führte, massiv die NATO-Osterweiterung vorantrieb und sogar Georgien unterstützte, das als NATO-Anwärter 2008 einen Krieg gegen Russland vom Zaun brach. All das geschah nicht zufällig, vielmehr waren diese Kriege, die souveräne Nationen zerstörten und unzählige unschuldige Opfer forderten, fester Bestandteil amerikanischer Geopolitik.

Für Zbigniew Brzezinski, die »Graue Eminenz« unter geo- und militärpolitischen Beratern von US-Präsidenten, geht es in der Geopolitik nicht mehr um regionale, sondern um globale Dimensionen - hier steht er geopolitisch in der Tradition Halford Mackinders und Nicholas J. Spykmans. In seinem Buch Die einzige Weltmacht begründete Brzezinski die von den USA einzuschlagende geopolitische Strategie: den eurasischen Kontinent unter ihrer Kontrolle zu halten und rivalisierende Bestrebungen, die die Vormachtstellung der USA gefährden könnten, zu ersticken.

Das jüngste US-Strategiepapier TRADOC 525-3-1 ist überschrieben mit »Win in a Complex World, 2020-2040«. Darin geht es um nichts weniger als die amerikanische »Full Spectrum Dominance« zu Land, zu Wasser und in der Luft. Als wichtigste Gegner werden in dem Papier die (eurasischen) Konkurrenzmächte China und Russland genannt. Auch Deutschland spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Dieses Buch vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung. Es trägt dazu bei, unverkrampfter mit dem Thema »Geopolitik« umzugehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

1. Auflage September 2016 Copyright © 2016 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Christine Ibele Satz und Layout: Agentur Pegasus, Zella-Mehlis ISBN E-Book 978-3-86445-327-4 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-0 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de

Widmung

MEIN BESONDERER DANK GILT

Friederike Beck, Journalistin und Vorsitzende der »Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik – Verstehen & Verständigen«, die mir immer wieder den Impuls gab, dieses Buch zu schreiben, der Familie Haushofer, die mir wichtiges Material aus dem Privatbesitz zur Verfügung stellte, meiner Lebensgefährtin Beate Himmelstoß für ihr Lektorat und ihre redaktionellen Anregungen und Herrn Professor Hanno Beck für seine Unterstützung und sein lucides Vorwort.

Wolfgang Effenberger

»Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen blicken.«

Benjamin Disraeli, britischer Premierminister, in seiner Novelle Coningsby or The New Generation (1844), Kapitel XV

»Wir leben die Übergangszeit zwischen der bisherigen Geschichte, die eine Geschichte der Kriege war, und einer Zukunft, die entweder das totale Ende oder einen Weltfriedenszustand bringen wird.«

Karl Jaspers in Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politisches Bewusstsein in unserer Zeit (1958)

»Wir können das Arsenal der Waffen nicht aus der Welt schreiben, aber wir können das Arsenal der Phrasen, die man hüben wie drüben zur Kriegsführung braucht, durcheinanderbringen.«

Max Frisch in Max Frisch, sein Leben, seine Bücher (1958/2010)

Vorwort

Vorwort

Als ich im strengen Hungerwinter 1946 mein Studium an der Phillipps-Universität Marburg bei den beiden Professoren der Geografie Heinrich Schmitthenner und Karl Heinrich Dietzel beginnen wollte, wurde ich von beiden in ihrem Arbeitszimmer im Geografischen Institut empfangen.

Ich war neugierig und fragte sie in ihrem Arbeitszimmer nacheinander, wie sie über die Geopolitik dächten. Prof. Schmitthenner antwortete mir, die Geopolitik sei nach ihrem Grundwort keine Geografie, sondern Politik, und Politik sei keine Geografie.

Sollte ich mich für Geopolitik interessieren, so fände ich in der Bibliothek des Instituts genügend Literatur. Prof. Dietzel antwortete, es gebe heute bedeutende Geografen, die Mitarbeiter an der Zeitschrift für Geopolitik seien: Hermann Lautensach, Erich Obst, Otto Maull. Sie seien allerdings dabei, ihre Mitarbeit aufzugeben, weil Karl Haushofer teilweise unwissenschaftlich verfahre.

Schmitthenner war damals bekannt als der führende China-Kenner, und er war ein großer Verehrer Ferdinand von Richthofens, der der bedeutendste Geograf der Epoche 1870 bis 1906 gewesen ist. Ich war, als ich das Arbeitszimmer betrat, erfreut, ein vorzügliches Gemälde des großen Geografen zu sehen.

Ich hatte in meiner Abiturprüfung im Fach Erdkunde die Aufgabe »England und Japan – ein geopolitischer Vergleich« bekommen und meinte, dass man eine geografische Situation oder Lage geschichtlich erweitern könne, sodass sehr wohl eine geopolitische Betrachtung möglich wäre.

Am Morgen des Prüfungstages hatte ich noch zu Hause im Radio gehört, japanische Truppen seien auf den Andamanen im Golf von Bengalen gelandet, an Land waren sie schon bis Akjab vorgedrungen und standen vor Kalkutta. Ich hatte einen freien Vortrag gehalten, den ich mit Skizzen an der Tafel ergänzte. Nachher habe ich festgestellt, dass von Richthofen diesen Vergleich bereits vorgenommen hatte, und noch später stieß ich darauf, dass unser erster Japan-Klassiker, Engelbert Kaempfer, bereits diesen Vergleich gezogen hatte.

Die Marburger Geografen wiesen darauf hin, dass die Geografie in der Historischen Geografie ein Mittel entwickelt hatte, das sie von der Geopolitik unabhängig mache. Sie waren aber auch bereit, echte Interpretationen der Geopolitik anzuerkennen.

Haushofer hatte jedoch eine schwache Stellung in München. Er hatte kein eigenes Institut an der Universität. Er war der Geopolitiker, der die Lehre des größten englischen Geografen Sir Halford Mackinder bekannt machte. Hier war nun ein Verdienst, das man ihm nicht absprechen konnte. Der Einfluss dieser Theorie war so groß, dass der Versailler Vertrag ein beredtes Zeugnis davon ablegte:

Denn Mackinder hatte in seinem geopolitischen Denken das »heartland«, das Herzland, in einer wesentlichen Vereinigung von Russland und Deutschem Reich gesehen, sodass nun der Versailler Vertrag darauf abgestellt war, diese beiden Staaten zu trennen, was vor allem durch die Stärkung Polens erreicht wurde.

Auf der Grundlage der Geopolitik steht auch Wolfgang Effenberger. Er hat als geografischer Denker und vor allen Dingen als Historiker ein Weltbild entworfen, das den Friedenserhalt in den Mittelpunkt stellt. Sein Verdienst ist es, geopolitisches Denken einem breiten Publikum wieder zugänglich zu machen.

Prof. Dr. Hanno Beck

Eschwege/Werra im Mai 2016

Einleitende Gedanken zum Buch

Einleitende Gedanken zum Buch

Der Begriff »Geopolitik« führt in der Bundesrepublik Deutschland ein Schattendasein. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde er 1993 fünf Mal und 2011 15 Mal verwendet. 1› Hinweis Dabei führte die westliche Allianz zwischen 1993 und 2011 auf dem Balkan, in Afghanistan, im Irak und in Libyen Krieg, und in Syrien wurden die Weichen für einen Bürgerkrieg gestellt. Dazu kamen und kommen die ständige Erweiterung der NATO in Richtung Osten und ein Georgien, das als NATO-Anwärter 2008 sogar einen Krieg gegen Russland vom Zaun brach.

All diese Kriege sind Bestandteil amerikanischer Geopolitik. Von besonderer Bedeutung ist hier der 19. März 1999. Nur fünf Tage vor dem Beginn der Bombardierung Jugoslawiens verabschiedete das US-Repräsentantenhaus das sogenannte »Seidenstraßen-Strategiegesetz«. 2› Hinweis Mit diesem Gesetz definierten die USA ihre umfassenden wirtschaftlichen und strategischen Interessen in einem breiten Korridor entlang der historischen Seidenstraße, einer riesigen Region, die bis vor einigen Jahren zur wirtschaftlichen und geopolitischen Sphäre Moskaus gehörte und sich vom Mittelmeer bis nach Zentralasien erstreckt.

Dazu hielt der Bericht des US-Kongresses fest:

»… der Zusammenbruch der Sowjetunion hat ein neues Machtspiel in Gang gesetzt … Die fünf ehemaligen Sowjetrepubliken, aus denen Zentralasien besteht – Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan –, sind begierig darauf, Beziehungen zu den USA aufzubauen. Kasachstan und Turkmenistan besitzen große Öl- und Gasreserven rund um das Kaspische Meer, die sie dringend ausbeuten wollen. Usbekistan hat Öl- und Gasvorkommen …« 3› Hinweis

Auf den Zusammenbruch der Sowjetunion reagierten die USA mit einer dynamischen imperialen Geopolitik, die das entstandene Machtvakuum rasch füllte. Einer Politik, die virtuos die Zusammenhänge zwischen Geografie und Raum für ihre strategischen Visionen – wie zum Beispiel die im Seidenstraßen-Strategiegesetz festgelegten Ziele – außenpolitisch nutzt.

Seit der Ära von Lyndon B. Johnson (1963–1969) berät Zbigniew Brzeziński (geb. 1928), die »Graue Eminenz« unter geo- und militärpolitischen Beratern, US-Präsidenten. Auch heute gilt er als der führende außenpolitische Berater Obamas, für dessen Präsidentschaft er das Buch Second Chance geschrieben hat.

Für Brzeziński geht es in der Geopolitik nicht mehr um regionale, sondern um globale Dimensionen, wobei seiner Meinung nach auch heute eine Dominanz auf dem gesamten eurasischen Kontinent die Voraussetzung für globale Vormachtstellung ist – hier steht er geopolitisch in der Tradition Halford Mackinders und Nicholas J. Spykmans.

In seinem Buch The Grand Chessboard (1997, in deutscher Übersetzung: Die einzige Weltmacht) begründet Brzeziński die von den USA als letzte Weltmacht einzuschlagende geopolitische Strategie: den eurasischen Kontinent unter ihrer Kontrolle zu halten und rivalisierende Bestrebungen, die die Machtstellung der USA gefährden könnten, zu ersticken:

»Die Vereinigten Staaten, also eine außereurasische Macht, genießen nun internationalen Vorrang; ihre Truppen sind an drei Randgebieten des eurasischen Kontinents präsent, von wo aus sie einen massiven Einfluss auf die im eurasischen Hinterland ansässigen Staaten ausüben. Aber das weltweit wichtigste Spielfeld – Eurasien – ist der Ort, auf dem Amerika irgendwann ein potenzieller Nebenbuhler um die Weltmacht erwachsen könnte.« 4› Hinweis

Brzezińskis Buch wurde in Deutschland von namhaften Vertretern aus Politik, Medien und Wissenschaft durchaus kritisch rezensiert.

So schrieb der deutsche Altbundeskanzler Helmut Schmidt in seiner Rezension vom 31. Oktober 1997 in Die Zeit, dass schon der Titel »ein höchst provokantes amerikanisches Selbstbewusstsein« überdeutlich mache. Dagegen würde Brzeziński die hochbedeutsamen Religionen, wie zum Beispiel den Islam, Chinas künftige Rolle sowie die künftigen Wirkungen der elektronischen Globalisierung nicht ausreichend würdigen. Schmidt warnte davor, Brzezińskis Überzeugung, was gut sei für die USA, sei eo ipso gut für Frieden und Wohlergehen der Welt, einfach zu übernehmen: »Für die ›kontinentaleuropäischen Bürger [sollte] der von Brzeziński erhobene Dominanzanspruch Amerikas ein zusätzlicher Ansporn sein zum weiteren Ausbau der Europäischen Union in Richtung auf ein sich selbst bestimmendes Europa.« 5› Hinweis

Oliver Thränert, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung, sieht in Brzezińskis Buch eine wertvolle Lektüre, die aber ausschließlich dem Leitfaden des amerikanischen nationalen Interesses folge. Das sei für den deutschen Leser etwas ungewohnt. 6› Hinweis Das darf aber nicht verwundern, da geopolitische Denkansätze nach 1945 im deutschen Sprachraum aus Wissenschaft und Politikberatung einfach getilgt wurden, während »jenseits des deutschen Sprachraums Analysen und Strategien auch nach dem Zweiten Weltkrieg relativ unvoreingenommen als Geopolitik bezeichnet wurden« 7› Hinweis . Die »Glanzzeit« der Geopolitik in Deutschland ist zwischen 1919 und dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 zu datieren. In der Phase von 1933 und 1941 diente sie alter und expansiver Großmachtpolitik und strebte nach »territorialer Kontrolle und Beherrschung inklusive Unterdrückung derjenigen, die nicht als Träger oder Unterstützer der Großmachtidee angesehen wurden« 8› Hinweis . Kurzum: einem »Geo-Imperialismus«.

Laut Fachgeschichtsschreibung beginnt die Geschichte der klassischen deutschen Geopolitik im Ersten Weltkrieg 9› Hinweis und gewinnt nach der Niederlage eine starke Entwicklungsdynamik 10› Hinweis . Nach 1918 gab es dann fast keine Geografen mehr, die nicht Geopolitik betrieben.

Im Zentrum geopolitischer Publikationen stand während des Ersten Weltkriegs die Seeblockade der Mittelmächte durch das Vereinigte Königreich. Die akribische Planung der Blockade seit 1908 durch das Committee of Imperial Defense (CID) wurde weder damals noch heute wissenschaftlich aufbereitet. Zur gleichen Zeit wurde in der Heeresabteilung in Zusammenarbeit mit dem englischen und französischen Generalstab die Aufstellung eines englischen Expeditionskorps von über 100000 Mann für den Einsatz in Frankreich und Belgien vorbereitet.

Mit Planning Armageddon legte 2012 der britische Militärhistoriker Nicolas Lambert eine Studie vor, in der die bisher vernachlässigte wirtschaftliche Komponente des Ersten Weltkriegs herausgearbeitet wurde. In der City of London hatten nach dem desaströsen Burenkrieg Banker und Ökonomen die Gefahr erkannt, die ein Krieg der europäischen Imperialmächte für den Welthandel – besonders für den britischen – bedeuten würde, und Überlegungen angestellt, ob sich durch einen gezielten Wirtschaftskrieg das Risiko für Großbritannien minimieren ließ. Sogleich wurde begonnen, Strategien mit dem Ziel zu entwickeln, den Konkurrenten und damit potenziellen Feind Deutschland in die Knie zu zwingen. Nach Lambert setzte sich diese Idee seit 1908 als Konzept eines »Economic Warfare« durch, das weltweit umgesetzt werden sollte. So ist es nicht verwunderlich, dass sich derartige Planungen im CID mit den zeitgleichen Kodifizierungsversuchen des Seekriegsrechts in der »Declaration of London« 1909 – dem Gegenstück zur Haager Landkriegsordnung – überlappten. Die Royal Navy wollte sich nicht in ihrem Spielraum einschränken lassen.

Zur Vorbereitung einer (völkerrechtswidrigen!) Seeblockade gegen Deutschland, die nachhaltig die deutsche Wirtschaft treffen sollte, legten zwei Mitglieder der Marineabteilung des CID eindeutig Zeugnis ab: Maurice Hankey in The Supreme Command11› Hinweis und A.C. Bell in A History of the Blockade of Germany12› Hinweis . Die Nordsee sollte ein abgeschlossenes Meer bilden, Deutschland sollte von den Ozeanen und der übrigen Welt abgeschnitten sein.

Laut dem britischen Marinehistoriker, Marinestrategen und offiziellen Historiker der Royal Navy, Sir Julian Corbett, wurde der Erste Weltkrieg von Lord Hankey und seinen Mitarbeitern innerhalb der britischen Regierung mit »einer geordneten Vollständigkeit im Detail, die keine Parallele in unserer Geschichte hat« 13› Hinweis , geplant. Einer der größten Erfolge geostrategischen Denkens im Dienste des Imperialismus. Hinzu kommt noch, dass diese beispiellose »Leistung« vor der Welt verborgen werden konnte.

Die Autoren Lambert, Hankey, Bell und Corbett sucht man allerdings sowohl im Index von Christopher Clarks Buch Die Schlafwandler als auch in den deutschen Publikationen von Winkler, Münkler, Friedrich und Leonhard vergebens.

Nach dem Ersten Weltkrieg standen die Interpretation der Mittellage Deutschlands als »Raumschicksal« sowie die »Entdeckung des ›Deutschen Ostens‹ als Okkupations- und Ergänzungsraum« 14› Hinweis im Vordergrund. Erst nach dem Friedensvertrag von Versailles erlebte die Geopolitik in Deutschland unter Haushofer ihren Höhepunkt. 15› Hinweis

Im sogenannten Kriegsschuldartikel (Artikel 231) hieß es:

»Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben.« 16› Hinweis

Obwohl US-Präsident Woodrow Wilson das Selbstbestimmungsrecht der Völker in der Öffentlichkeit als einen wichtigen Teil seines Programms hervorhob, setzen sich die Sieger mit ihren willkürlichen Gebiets- und Bevölkerungsverschiebungen großzügig darüber hinweg. 17› Hinweis

Aus diesen Vorgängen leitete Haushofer zwei konkrete Forderungen an die Politik ab: den bestehenden Lebensraum zu schützen und ihn zu vergrößern. 18› Hinweis Er betonte, dass es künftig großer Räume bedürfe, um das Überleben von Staaten zu gewährleisten, und entwickelte ein Konzept der »Pan-Ideen«, das er 1931 publizierte und 1940 konkretisierte. Er skizzierte vier künftige »Pan-Regionen«, die sich gemäß der Monroe-Doktrin organisieren würden: eine amerikanische unter der Führung der USA, eine europäisch-afrikanische unter deutscher Führung, eine ostasiatische unter der Führung Japans und eine eurasische unter russischer Führung. Seemächte spielten in Haushofers multipolarer Welt keine Rolle. 19› Hinweis

Haushofers Einfluss auf NS-Ideologie und – Politik ist in der Fachgeschichtsschreibung umstritten. 20› Hinweis Unbestreitbar hatte Haushofer als Geopolitiker hohes internationales Ansehen. Man sah in ihm den Urheber des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes von 1939 als praktische Anwendung des Heartland-Konzepts von Mackinder – von der Mitte Eurasiens zur Herrschaft über die Weltinsel Eurasien und damit über die Welt.

Als die Schaukelpolitik Hitlers den Höhepunkt im Überfall auf die Sowjetunion fand, stellte Haushofer seine Arbeit ein. 21› Hinweis Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Geopolitik in Deutschland weitgehend stigmatisiert, was zur Folge hatte, dass auch eine kritische Auseinandersetzung mit ihr nicht erfolgte. 22› Hinweis Deshalb ist in diesem Buch Karl Haushofer ein ganzes Kapitel gewidmet.

Erst in den 1980er-Jahren begann in Deutschland eine akademische Auseinandersetzung mit der Geopolitik; sie erschöpfte sich vor allem in der Frage, ob es sich bei der Geopolitik um eine Schein- oder eine Pseudowissenschaft handele. Erst nach der Auflösung der Sowjetunion und der deutschen Wiedervereinigung erlebt der geopolitische Diskurs eine Renaissance in Wissenschaft, Publizistik und Politik. 23› Hinweis Zeitgleich mit dem US-Vorstoß im Gefolge des Seidenstraßen-Strategiegesetzes leiteten Vertreter der bundesdeutschen Machtelite aus Deutschlands Lage, Größe und ökonomischer und kultureller Potenz ein »natürliches Streben« nach einem Großmachtstatus ab. 24› Hinweis Deutschland müsse über die »provinziell verengte Perspektive« der Bonner Republik unter fester Einbindung in europäische und transatlantische Bündnissysteme hinauswachsen und sich »als relative Vormacht Europas etablieren« 25› Hinweis . Wie soll sich eine »relative Vormacht« definieren? Als verständnisvoller Onkel mit der dicken Brieftasche?

Von den Volten der transatlantisch eingebundenen Möchtegern-Geostrategen heben sich die Beiträge von Hans-Adolf Jacobsen (geb. 1925), von 1969 bis 1991 Ordinarius am Seminar für Politische Wissenschaft der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, wohltuend ab. Als einer der besten Kenner des Lebens und Werks Karl Haushofers fordert Jacobsen die politischen Entscheidungsträger auf, die »unverkennbaren Herausforderungen eines jeden Staates durch seine geografische Umwelt« und die »Wechselwirkungen zwischen politischer Lebensform und geografischem Milieu« zu berücksichtigen. 26› Hinweis Jacobsen sieht in der Geopolitik eine wissenschaftliche Politikberatung, »die sich auf geografische Konstanten wie beispielsweise die Mittellage Deutschlands bezieht« 27› Hinweis . Aber allein der Verweis auf diese problematische »Mittellage« führt bei bestimmten Publizisten und Politikern zu aggressiven Pawlowschen Reflexen. Dabei dürfte doch kaum zu bestreiten sein, dass die exponierte Mittellage mit so vielen Nachbarn politisch ein äußerst wichtiger Faktor ist, wie in der Finanz- und Flüchtlingskrise deutlich geworden ist. Und gerade wegen ihrer prekären Lage sollte die Bundesrepublik ein besonderes Interesse an einer ethisch fundierten Geopolitik haben. Leider gehören geopolitische Analysen noch zu den tabuisierten Bereichen im politischen Denken der Bundesrepublik. 28› Hinweis Doch ohne geopolitisches Wissen kann kein umfassendes und wirklichkeitsgetreues Weltbild vermittelt werden. Felix Buck bezeichnet dieses Wissen als eine »unerlässliche Voraussetzung für die erfolgreiche Gestaltung« 29› Hinweis der Zukunft Deutschlands in einer sich rasant verändernden Welt. Noch nehmen überhaupt nur Spezialisten wahr, »wie sich die tektonischen Platten der Geopolitik zwischen dem Ural und dem Pazifik gegenwärtig verschieben« 30› Hinweis .

Als Reaktion auf das Seidenstraßen-Strategiegesetz bildeten sich die Schanghai-Organisation (SCO) und die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika); sie entwickeln eine friedensgestützte Geopolitik, an deren Ende eine von den USA unabhängige, multipolare neue Weltordnung stehen könnte. Parallel dazu wird von China eine friedliche Geo-Ökonomie unter dem Stichwort »One Belt, One Road« (hier »Neue Seidenstraße«) gefördert – sie steht allen Nationen offen. Für dieses derzeit wichtigste geopolitische Vorhaben fanden sich in der Süddeutschen Zeitung, dem Sprachrohr der Atlantikbrücke, unter dem Stichwort »One Belt, One Road« insgesamt gerade einmal ein Eintrag und unter »Neue Seidenstraße« ganze 13 Einträge. Für das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP dagegen 902 und das pazifische TPP immerhin noch 88 Einträge. Beide Freihandelszonen sind für Russland und China tabu. Es sind also Instrumente des geo-ökonomischen Kampfes um Eurasien. Chinas »Neue Seidenstraße« hat ähnliche strategische Auswirkungen wie das Projekt der Bagdadbahn Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie war mit ein Grund dafür, dass Großbritannien 1914 einen Krieg mit Deutschland für notwendig hielt.

Eine ähnliche Gefahr droht auch heute: Das jüngste US-Strategiepapier TRADOC 525-3-1 (November 2014) ist überschrieben mit: Win in a Complex World, 2020–2040. Darin geht es um nichts weniger als die »full spectrum dominance« zu Land, zu Wasser und in der Luft. Als wichtigste Gegner werden die Konkurrenzmächte China und Russland genannt.

In diesem Zusammenhang muss vom Totalversagen der Mainstream-Medien gesprochen werden. Wer zündet hier die Nebelkerzen? In wessen Auftrag werden die geopolitischen Zusammenhänge verschleiert? Oder sollte die meinungsbildende Elite nicht in der Lage sein, die Zusammenhänge zu erkennen? Festgestellt werden kann nur ein hohes Maß an Desinformation der westlichen und vor allem der deutschen Bevölkerung. Dieses Buch soll das nötige Hintergrundwissen vermitteln und dazu beitragen, etwas unverkrampfter an das Thema »Geopolitik« heranzugehen.

Wolfgang Effenberger

Pöcking, den 1. Mai 2016

Kapitel 1 | Joschka Fischer proklamiert die Rückkehr der Geopolitik

Ursache: »Annexion« der Krim

Ende November 2015 äußerte sich Joschka Fischer, ehemaliger Vizekanzler und Außenminister sowie 20 Jahre lang führend bei den Grünen tätig, in der Süddeutschen Zeitung auf Seite 2 – in der für Vertreter der Politik- und Wissenschaftselite vorgesehenen Rubrik »Außenansicht« – zu einem gewichtigen Thema. 31› Hinweis

Unter der Überschrift »Die Rückkehr der Geopolitik« wurde dem unbedarften Leser eine zeitweilige Abwesenheit der Geopolitik suggeriert. Für Fischer, den in der transatlantischen Wolle gefärbten Grünen, scheint es so etwas wie westliche Geopolitik nicht zu geben, und da Obama Russland zu Beginn der Ukraine-Krise als Regionalmacht bezeichnete, gab es bis vor Kurzem für ihn auch keine russische.

Mit der überraschenden »Annexion« der Krim habe sich Russland geopolitisch zurückgemeldet, so die logische Folgerung von Joschka Fischer. Er rät den Europäern, schnell aus ihren sanften Träumen von einer rechtsbasierten kontinentalen Ordnung zu erwachen. »Die Welt ist anders, leider«, so der Gründer des europäischen Ablegers der US-amerikanischen Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR). Fischer sieht die geopolitischen Ambitionen Russlands durch die russische Militärintervention in Syrien und die Flüchtlingskrise bekräftigt und rät den Europäern, sich beizeiten um ihre eigenen geopolitischen Interessen und die Krisen in Europas Nachbarschaft zu kümmern, anderenfalls würden diese Krisen früher oder später im eigenen Wohnzimmer auftauchen. Von der instabilen Nachbarschaft in Osteuropa, dem Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika geht seiner Meinung nach das größte Sicherheitsrisiko im 21. Jahrhundert aus. Da die Einflussmöglichkeit im Nahen Osten gering bleiben werde, solle Europa im schiitisch-sunnitischen oder iranisch-saudi-arabischen Konflikt jede eindeutige Parteinahme vermeiden. Da der gesamte Mittelmeerraum mit seiner strategischen Gegenküste Nordafrika im europäischen Sicherheitskalkül eine überragende Rolle spiele, müsse sich Europa entscheiden: »Mare nostrum« oder »Zone der Instabilität«.

Ein Blick auf die Landkarte hätte Fischer vielleicht vor seiner imperialen Großzügigkeit bewahrt: An »unserem« Mittelmeer finden sich unter den 15 Anrainerstaaten nur sieben NATO-Länder. Dafür plädiert Fischer für einen Anschluss der Türkei an die EU, den er »alternativlos« nennt. Spätestens hier blättert die grüne Menschenrechtstünche ab – das Schicksal der Kurden hat sich geopolitischen Zwängen unterzuordnen.

Eine solche Weltsicht verrät die transatlantische Brille. Hat Fischer seine Rolle im völkerrechtswidrigen Jugoslawien-Krieg verdrängt? Im Februar/März 1999 hatte er Parlament und Kabinett belogen, indem er den geheimen Annex B des Rambouillet-Vertrags verschwieg und damit die erste Beteiligung Deutschlands an einem Krieg – noch dazu an einem Angriffskrieg – nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichte. Es folgte 27 Tage nach 9/11 der ebenfalls völkerrechtswidrige US-Angriff auf Afghanistan – ein Land, dem bis heute keine Beteiligung am Terroranschlag nachgewiesen werden konnte. Auch da musste Deutschland nicht lange gebeten werden. Laut dem damaligen Minister Peter Struck verteidigte die Bundeswehr am Hindukusch die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland.

Die Blutspur US-amerikanischer »Missionen« zieht sich vom Jugoslawien- über den Irak- und Libyen- bis hin zum Syrien-Krieg. Alles verbrämt als Verteidigung der westlichen Werte. Die Kriege im nordafrikanisch-arabischen Raum werden im Interesse der USA und Saudi-Arabiens weitergehen. Sie sind die stringente Fortsetzung einer langen geopolitischen Tradition, und diese Tradition der geo-imperialen Motive der noch einzig verbliebenen Weltmacht USA soll in diesem Buch näher beleuchtet werden.

Am 12. Februar 2015 traten Obama und sein Vizepräsident im »Theodore-Roosevelt-Raum« vor das Mikrofon, um vom Kongress die Zustimmung für einen mehrjährigen Krieg in Syrien zu erhalten. Die Pose ist eindeutig: Immer dann, wenn sich ein US-Präsident vor dem Bild von Theodore Roosevelt als »Rough Rider« an den Kongress oder die Nation wendet, geht es um Krieg! Das Bild zeigt Roosevelt 1898 als Kommandeur eines Reiterregiments während des Krieges gegen Spanien auf Kuba. Später berichtete er voller Stolz, dass er mit eigenen Händen getötet habe: »I killed a spaniard with my own hand like a jackrabbit.« 32› Hinweis

Wie kommt es, dass Fischer das imperiale Gebaren der USA nicht wahrnimmt? Wie ist es möglich, dass er die von den USA inszenierten Kriege/Bürgerkriege in Nordafrika und im arabischen Raum nicht als Hauptursache der Instabilität der Region und des unendlichen Leids der dort lebenden Menschen sowie der Migrationsströme erkennt? Seit dem Ersten Golfkrieg (1980–1988) werden Sunniten und Schiiten von den USA im Sinne ihrer jeweiligen Interessen systematisch gegeneinander ausgespielt. Je nach Bedarf werden Extremisten mit Waffen und Geld versorgt, um das Chaos herzustellen, in dem die USA mithilfe von Geheimdiensten und Nichtregierungsorganisationen ihnen genehme Strukturen herstellen können. Dabei wird auch noch kräftig verdient.

»Als Konsequenz aus der Rückkehr der Geopolitik [Putins Geopolitik!, W.E.] wird Europa im 21. Jahrhundert vor der Frage nach Selbst- oder Fremdbestimmung stehen«, urteilt Fischer. Das klingt so, als habe die transatlantische Großmacht einfach seit dem vergangenen Jahrhundert Urlaub von der Geopolitik genommen. 33› Hinweis Und als könnten die Europäer im Moment selbstbestimmt handeln!

Fischer blendet geopolitische Bedeutung der »Neuen Seidenstraße« aus

Im Zusammenhang mit Chinas eurasischem Großprojekt »One Belt, One Road« beziehungsweise »Neue Seidenstraße« stellt Nabucco – Pipeline-Experte Fischer zufrieden fest, dass sich Russland China künftig als Juniorpartner unterzuordnen hat. Auf die geopolitische Bedeutung der BRICS-Staaten geht er in diesem Zusammenhang nicht ein – sie scheinen in seinen weltumspannenden Plänen keine Rolle zu spielen. Dabei wird das chinesische Projekt einen eurasischen Binnenmarkt erschließen, der Europa, Russland, Indien und China verbinden und für alle Beteiligten große Zukunftsaussichten eröffnen wird. Die USA werden das Nachsehen haben.

Das darf natürlich nicht passieren, und deshalb schließen die USA jetzt mit TIPP, TPP und TISA strategisch wichtige Handelsabkommen ab, um die europäischen Länder an sich zu binden und Russland und China auszugrenzen. »TTIP ist der westliche Teil des weltweiten Zugriffs der Insel USA, es soll die globale Vormachtstellung der USA zementieren, was der amerikanische EU-Botschafter Anthony Gardner offen ausspricht, ›TTIP muss aus geostrategischen Gründen Wirklichkeit werden‹ als ›ökonomisches Äquivalent zur NATO‹. Es ist der finanzökonomische Hebel des ›Project for a New American Century‹, dessen Kriege … wir derzeit erleben müssen, inklusive der aus ihnen resultierenden Flüchtlingsströme, die Europa destabilisieren«, schreibt der bekannte Journalist und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann treffend und entlarvt Fischer auch hier als treuen Vasallen des US-Imperiums, der den strategischen Hintergrund des TTIP-Abkommens selbstverständlich unterschlage und von dem riesigen eurasischen Binnenmarkt als einer »Gefahr« spreche. Eine Gefahr wäre ein friedlicher und reger Handel auf dem eurasischen Kontinent höchstens für die USA, die ihre Exportwaren aufwendig mit Schiffen oder Flugzeugen transportieren müssen. Daher werden in den deutschen »Qualitätsmedien« die Gefahren der transatlantischen Abkommen TTIP (US-Regeln für Europa), TPP (Partnerschaftsabkommen für die pazifische Region) und TISA (US-Regeln für Dienstleistungen) von Fischer und Konsorten getreu den Vorgaben amerikanischer Thinktanks heruntergespielt und ihre positive Bedeutung für den Handel in einer globalisierten Welt betont. Pohlmann bezeichnet die drei geplanten Abkommen folgerichtig als »geopolitische Ermächtigungsgesetze der USA und ihrer Megakonzerne« und das pazifische Abkommen TPP als »Seeblockade« Chinas. Dessen »One Belt, One Road«-Initiative wäre die eigentliche große Chance für Europa, der mit den bis jetzt geheim gehaltenen transatlantischen Verträgen der Boden entzogen werden soll. »Während SPD-Chef Gabriel in ganzseitigen Zeitungsanzeigen für TTIP wirbt, 250000 Anti-TTIP-Demonstranten vom Spiegel als Rechtspopulisten denunziert werden, gibt es keine, wirklich keine öffentlich Diskussion darüber, wie ›One Belt, One Road‹ und TTIP, TPP und TISA zueinander in Relation stehen«, kritisiert Pohlmann und liefert auch gleich die Begründung dafür: »Wer endgültig entmündigt und über den Tisch gezogen werden soll, darf das auf keinen Fall begreifen, bevor die Operation geglückt ist. Und jede Diskussion darüber ist brandgefährlich.«

TTIP, TISA und TPP richten sich gegen denWirtschaftsraum Eurasien

Das Ganze ist ein Musterbeispiel für Geo-Ökonomie als strategisches Werkzeug einer imperialen Geopolitik. Hier sieht man, wie sie als raumbezogenes, zielorientiertes, strategisches außenpolitisches Agieren von Großmächten funktioniert. Dieses Agieren wird dann gefährlich, wenn es imperialistischen Motiven dient. Die politische Führung der USA ist von jeher bestrebt, in anderen Ländern mittels »regime change« oder subversiven Aktivitäten »wirtschaftlichen und politischen Einfluss zu erlangen, bis hin zur Unterwerfung und zur Eingliederung in den eigenen Machtbereich. Parallel dazu wird eine ungleiche wirtschaftliche, kulturelle oder territoriale Beziehung aufgebaut und aufrechterhalten.« 34› Hinweis Ronald John Johnston definiert so den Imperialismus.

Seit dem Wiener Kongress 1815 wird durch die Erinnerung an das »Empire« Napoleons I. jede angriffslustige Politik als Imperialismus gebrandmarkt. In England wurde zum Beispiel 1880 die aggressive Politik des konservativen Premiers Benjamin Disraeli, 1. Earl of Beaconsfield, als imperialistisch bezeichnet. Die Organisation der politischen Gemeinschaft Englands mit den Kolonialreichen auf der Grundlage der römischen »Res Publica« machte es möglich, Wettbewerber auszuschalten. Dazu bediente man sich imperialer Organisationen wie der Imperial Federation League, der Imperial Conference und des Committee of Imperial Defense – hier wurden ab 1908 das Britische Expeditionskorps (BEF) aufgestellt und die Wirtschaftsblockade gegen Deutschland vorbereitet. 35› Hinweis

Der Historiker H. Friedjung bezeichnete die Zeit von 1880 bis zum Ersten Weltkrieg allgemein als Zeitalter des Imperialismus; in vielen US-Thinktanks und bei so manchen Geostrategen scheint dieses Denken bis heute virulent zu sein. So zum Beispiel bei dem 1921 gegründeten Council on Foreign Relations, einem der weltweit vier wichtigsten privaten Thinktanks, der eng mit dem englischen Chatham House verwoben ist. Im CFR treffen sich die Vertreter der wirtschaftlichen (circa 31 Prozent kommen aus Konzernen), der akademischen (circa 25 Prozent), der politischen (circa 13 Prozent) und der medialen Macht (sechs Prozent). Parteiübergreifendes Ziel ist es, die Kontinuität der US-Außenpolitik zu gewährleisten. Alle zwei Monate erscheint die Hauspostille Foreign Affairs.

Einer der am meisten diskutierten Artikel der 1990er-Jahre war »The Clash of Civilizations?« von Samuel P. Huntington, publiziert in der einflussreichen amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs. 36› Hinweis

Fischer als atlantisches Sprachrohr

Das alte imperiale Denken dominiert anscheinend auch im europäischen Ableger des CFR 37› Hinweis , dem European Council on Foreign Relations (ECFR). Anfang Oktober 2007, kurz nach der Gründung, war die Website des ECFR überschrieben mit »EU vs RUSSIA«. Darunter das Logo des ECFR, aus dem Blut floss. Die Marschrichtung war klar: Russland ist der Feind des Westens. Der EU wurde empfohlen, den Druck auf Russland zu erhöhen.

Anfang 2016 konnte im ECFR das von Mark Leonhard herausgegebene Buch Connectivity Wars. Why migration, finance and trade are the geo-economic battlegrounds of the future als PDF-Datei abgerufen werden. Neben Autoren des neuen »Geo-ökonomischen G7« – Ian Bremmer, Parag Khanna, Hina Rabbani Khar und Juan Zarate – durfte auch die amerikanische Wissenschaftlerin Kelly M. Greenhill einen Beitrag verfassen. Von ihr stammt der Ausdruck »Migrationswaffe«, mit dem sie künstlich erzeugte Flüchtlingsströme als Form der Kriegsführung beschreibt. Herrn Fischer – Gründungsmitglied des ECFR – müssten diese Zusammenhänge doch bekannt sein. Warum geht er in seinem Artikel nicht darauf ein?

In der Adventszeit 2015 schickte der ECFR eine kryptische Botschaft an Berlin: »Macht und Verantwortung in der Außenpolitik«. Wie soll die Bundesrepublik Macht und Verantwortung in der Außenpolitik verknüpfen, ohne jemandem auf die Füße zu treten? Es kann eigentlich nur bedeuten, die USA noch stärker in ihren kriegerischen »Missionen« zu unterstützen – ein verschleierter Aufruf zur Vasallentreue.

Wohin will der European Council on Foreign Relations (ECFR), die Denkfabrik zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik mit Büros in London, Berlin, Madrid, Paris, Sofia und Rom, die Bundesrepublik steuern?

Sehen wir uns doch einmal die Geldgeber des ECFR an. Da haben wir als Erstes die Open Society Foundations (OSF) – früher Open Society Institute (OSI) –, eine Gruppe von Stiftungen des Milliardärs und Megaspekulanten George Soros, die gezielt Gesellschaften von Staaten untergraben, wie der ehemalige Fox-News – Moderator und Journalist Glenn Beck kritisch feststellte. 38› Hinweis Ihm zufolge haben die OSF zu viel Einfluss auf die Medien und den akademischen Bereich, ja in einigen Staaten bereits so viel politische Macht, dass sie als »Schattenregierungen« betrachtet werden können. Seit Anfang Dezember 2015 sind deshalb die Open Society Foundations von George Soros in Russland unerwünscht. Russischen Staatsangehörigen und Organisationen wurde untersagt, sich an den Projekten des Netzwerks zu beteiligen.

Dann existiert da als Zweites die Communitas Foundation des undurchsichtigen bulgarischen Finanzmannes Svetoslav Bojilov, der sein Geld mit dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland gemacht hat. Ähnlich wie Soros unterstützt er die Entwicklung einer offenen Gesellschaft (»open society«) in Bulgarien, zudem will er die transatlantisch eingebundene europäische Integration fördern.

Zu den erlauchten Sponsoren gehört zum Dritten auch der umtriebige Fondsmanager Steven Heinz, gebürtiger Amerikaner und seit 2003 Österreicher. Der frühere Banker bei Goldman Sachs gilt als einer der reichsten Hedgefondsmanager Großbritanniens. Sein Fonds Lansdowne hat seit 2009 auch einen Österreich-Ableger namens Lansdowne Investment Company Austria. 39› Hinweis

Viertens wäre die Geschäftsbank UniCredit mit Sitz in Mailand zu nennen, die neben dem ECFR auch die UEFA Europa League sponsert. Und schließlich ist fünftens noch die private Stiftung Mercator GmbH der Handelsfamilie Schmidt-Ruthenbeck aus Duisburg zu nennen.

Die eingehenden Gelder dieser honorigen Sponsoren kann dann der Vorstand des ECFR im Sinn einer transatlantischen Geopolitik verwenden. Zu diesem Vorstand gehören unter anderem Martti Ahtisaari, früherer Präsident von Finnland, Joschka Fischer, ehemaliger Bundesaußenminister, Timothy Garton Ash, britischer Historiker und Schriftsteller, sowie Javier Solana, ehemaliger Hoher Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Unter den deutschen Ratsmitgliedern finden sich so illustre Namen wie Roland Berger, Daniel Cohn-Bendit, Hans Eichel, Karl-Theodor zu Guttenberg, Wolfgang Ischinger und Cem Özdemir.

Kapitel 2 | Entwicklungsgeschichte der Geopolitik

Ideengeschichtliche Wurzeln

Solange es Menschen gibt, haben sie mit der Natur gelebt, sie gestaltet und versucht, sie ihren Zielen dienstbar zu machen. Der Auftrag Gottes aus dem Alten Testament, die Herrschaft über die Erde auszuüben, wirkte dabei als Motor. Die ersten Teile des Alten Testaments waren schon jahrhundertelang mündlich weitergegeben worden, bis sie ab dem 9. Jahrhundert v. Chr. schriftlich fixiert wurden. Nach dem ersten Buch Mose Kapitel 9,1–3 segnete Gott die Menschen und befahl ihnen: »Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über alle Tiere auf Erden und über alle Vögel unter dem Himmel, über alles, was auf dem Erdboden kriecht, und über alle Fische im Meer; in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; wie das grüne Kraut habe ich’s euch alles gegeben.« Und unter Genesis 1,28 heißt es: »Macht euch die Erde untertan.«

Die alttestamentarische Anweisung »Macht euch die Erde untertan« kann in der Tat als Hinweis auf einen im Christentum bestehenden Herrschaftsanspruch über die Erde gelesen werden. Doch selbst wenn man dieser Interpretation folgt, kann daraus kein Herrschaftsanspruch über Menschen abgeleitet werden. Die Bibel bezieht sich hier auf das organische Leben als Nahrungsquelle und Gestaltungsraum des Menschen. Ein Recht auf Versklavung oder sogar Tötung von Menschen kann hier nicht hineininterpretiert werden. Es sei denn, man spricht den Gegnern einfach das Menschsein ab.

Ein Beispiel dafür ist das Kunstwort »Gooks«, mit dem US-Soldaten während des Vietnam-Kriegs die Vietcong bezeichneten: »Viele Jungs meinten ohnedies, die Vietnamesen seien keine Menschen«, bekundete nach dem Pinkville-Massaker der Gefreite Terry. »So behandelten wir sie auch wie Tiere.« 40› Hinweis Eine Zeit lang – etwa 1966 und 1967 – galt es bei manchen amerikanischen Einheiten als schick, sich mit den abgeschnittenen Ohren toter »Gooks« zu schmücken. Die GIs hatten den Brauch von Hilfstruppen der Green Berets, den chinesisch-stämmigen Nungs, übernommen, die mit den Ohren die Zahl der erlegten Gegner dokumentierten. Etappenkrieger, die keine Chance auf eine Trophäe aus erster Hand hatten, bezahlten für getrocknete Vietcong-Ohren bis zu 30 Dollar. 41› Hinweis Ein weiteres Beispiel findet sich im Nationalsozialismus, wo Menschen einfach als »Abschaum« oder »unwertes Leben« bezeichnet wurden, was ihre Vernichtung als notwendig erscheinen ließ.

Die Zivilisationstünche ist schnell weggespült. Tagelang in Dreck und Morast liegend, Tod und Verderben in nächster Nähe erlebend, mögen diese Entgleisungen von Militärs vielleicht noch entschuldbar sein. Nicht hinzunehmen ist das Treiben der Schreibtischtäter, die vom sicheren und sauberen Arbeitsplatz aus die angeblichen Feinde dämonisieren. Jüngstes Beispiel ist das Bild Wladimir Putins als »Feind der Welt«.

Gern wird auch die Erinnerung an Auschwitz bemüht: Wer erinnert sich nicht an die erschütternden Bilder von den endlosen Vertriebenentrecks, die in den winterlichen März-Tagen des Jahres 1999 auf Routen nach Mazedonien, Montenegro und Albanien zogen. Für Jürgen Habermas – Ikone der 68er – reichten damals die bewegenden Bilder als Nachweis einer von längerer Hand geplanten ethnischen Säuberung. So war er überzeugt, dass Rambouillet einen mörderischen Ethnonationalismus stoppen sollte. 42› Hinweis Dank der Untersuchung von Kelly M. Greenhill über Migration als Kriegswaffe, die den Titel Strategic Engineered Migration as a Weapon of War43› Hinweis trägt, wissen wir heute jedoch, dass der Westen mit diesem (bewusst herbeigeführten) Exodus 44› Hinweis den medialen Vorwand für den beabsichtigten Krieg geschaffen hatte. Der deutsche Verteidigungsminister Rudolf Scharping sprach vom »Blick in die Fratze der deutschen Vergangenheit, von Völkermord, Selektierung, Konzentrationslagern« 45› Hinweis . Die anderslautenden Berichte der deutschen OSZE-Beobachter wurden hartnäckig ignoriert.

1992 sandte der britische Nachrichtensender ITN unter Leitung von Penny Marshall ein Filmteam nach Bosnien. Es besuchte dort ein Flüchtlingslager in einer Weise, dass der Eindruck entstand, es handele sich um ein serbisches Konzentrationslager beziehungsweise Nazi-KZ.

Dazu positionierte sich das Kamerateam selbst in einem mit Stacheldraht umgebenen Grundstück, um von dort aus die in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkten Flüchtlinge zu filmen. Die Kamera zoomte auf einen Flüchtling, dessen abgemagerte Erscheinung von einer Kinderkrankheit herrührte. Der Präsident von Strategic Issues Research Inst., Ben Works, militärischer Analyst bei Fox News und CNN, dokumentierte diesen unglaublichen Vorgang. 46› Hinweis

Abb. 1: Der britische Nachrichtensender ITN täuschte in Serbien das Vorhandensein eines KZ vor – und erhielt dafür den Pulitzerpreis!

Im Gleichklang mit Scharping verstieg sich der deutsche Grünen-Außenminister Josef Martin Fischer zu der Aussage: »Ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch, nie wieder Auschwitz. Die Bomben sind nötig, um die ›Serbische SS‹ zu stoppen.« 47› Hinweis Mit dieser dramatischen Assoziation konnte Fischer seine Parteifreunde auf Kriegskurs bringen. »Gegen eine neue Art der Auschwitz-Lüge« überschrieben die Überlebenden von Auschwitz, unter ihnen Walter Bloch, Peter Gingold, Kurt Goldstein, ihren offenen Brief an Fischer und Scharping, die in der Aussage des in Erklärungsnot geratenen Außenministers den Versuch sahen, den verhängnisvollen Verstoß gegen die gerade aufgrund der Lehren vom faschistischen Krieg und Holocaust geschaffene UNO-Charta zu begründen. 48› Hinweis

Antje Vollmer, ehemals Bundestags-Vizepräsidentin und vehemente Friedensaktivistin, brachte es inzwischen auf den Punkt: »Ich habe immer gewusst, dass wir für den Bruch des Völkerrechts im Kosovo-Krieg irgendwann von Russland oder China die Rechnung vorgelegt bekommen.« 49› Hinweis

Diese Einsicht war und ist von Herrn Fischer nicht zu erwarten. In der Süddeutschen Zeitung überschrieb er am 30. März 2014 seinen Gastbeitrag mit »Europa, bleibe hart!«. Wenn die EU – selbst ein machtpolitischer Akteur – Putin gegenüber jetzt nachgeben würde, diene sie nicht dem Frieden. Nächstes Ziel von Putin sei, so Fischer, die Ostukraine – und damit verbunden die anhaltende Destabilisierung der gesamten Ukraine. Dann zog Fischer alle Register: »Vor unseren Augen vollzieht sich der Umsturz der postsowjetischen Staatenordnung in Osteuropa, am Kaukasus und in Zentralasien. Großmachtpolitik sowie das Denken in Einflusszonen und den machtpolitischen Spielen des 19. Jahrhunderts drohen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die Herrschaft des Rechts und demokratische Grundprinzipien abzulösen.« 50› Hinweis

Indem Fischer Großmachtpolitik und das Denken in Einflusszonen ausschließlich auf der postsowjetischen Seite verortete, suggerierte er seinen Lesern einen Umkehrschluss: der Kriegstreiberei der USA nachgeben hieße, dem Frieden dienen.

Ganz früher einmal stellte man sich die Erde als eine Scheibe vor. Das zügelte die Neugier, denn keiner hatte Lust, an deren Rand ins Nichts zu plumpsen. Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. setzte sich dann im Westen die Erkenntnis durch, dass die Erde Kugelgestalt habe und fester Mittelpunkt des Planetensystems sei. In diesem geozentrischen Weltbild umkreisen Mond, Sonne und Planeten die Erde in Kurvenbewegungen.

Mit Nikolaus Kopernikus (1473–1543) kam dann das heliozentrische Weltbild auf, in dem sich die Erde um die Sonne drehte: die sogenannte Kopernikanische Wende, die die katholische Kirche lange nicht akzeptieren wollte – bis 1835 standen Galileis Bücher auf dem Index. Erst 1992 wurde er offiziell rehabilitiert, Giordano Bruno erst im Jahr 2000.

Die Erschütterung des Geo-Zentrismus hatte auch Auswirkungen auf das Denken. Die fest gefügte Ordnung der Schöpfung wich der Zufälligkeit der Erscheinung im Weltraum. 300 Jahre nach der Wende in der Astronomie gab es dann mit Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft (1781) eine »Kopernikanische Wende« in der Philosophie.

»Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso, als mit dem ersten Gedanken des Kopernikus bewand, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer; versuchte, ob es nicht besser gelingen mochte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.« 51› Hinweis

Abb. 2: Himmel und Gestirne drehen sich um die feststehende Erde – die Sichtweise zwischen 200 v. Chr. und 1600 n. Chr. Holzschnitt aus Theoretica Planetarum von Georg von Peurbach, 1515.

Kant hatte herausgefunden, dass alle Erkenntnis über die Welt eine Leistung des menschlichen Wahrnehmungs- und Verstandesapparats ist, dass wir mithin keine Erkenntnis der Welt, wie sie an sich ist (Ding an sich), haben können, sondern dass wir die empirischen Daten unserer Wahrnehmung in uns selbst mithilfe unseres ordnenden und vorstellenden Verstandes zu einer Welt zusammenbauen. Es gibt demnach nichts als Vorstellungen, Ideen von etwas. Das Subjekt wird zum Erzeuger und Träger des »Realen«. Wirklichkeit wird eine Sache der Interpretation, die Freiheit des Menschen, die Welt so oder so zu sehen, macht die empirische Welt erst recht gestaltbar. Der schon vor Kant begonnene Prozess der Rationalisierung und Funktionalisierung des Denkens wird dadurch noch verstärkt, da man sich nun an das hält, was man untersuchen kann: die empirischen Daten, also die Naturvorgänge. Die Metaphysik tritt in den Hintergrund zugunsten der Physik. Der Mensch kann seine Welt unmittelbar nach seinen Erfahrungen formen und gestalten; er kann die Welt zwar nicht erkennen, aber in seinem Sinne »verbessern«. Das ist zunächst ein idealistisches Versprechen. Der Bemächtigungszusammenhang hinter der Absolutsetzung der Rationalität wird zwar bereits um 1800 von den Frühromantikern und einigen zeitgenössischen Philosophen kritisiert, aber bis in unsere Tage von den Akteuren nicht wahrgenommen. In diesem Zusammenhang der »Entzauberung« der Welt und ihrer Reduzierung auf die Materie als Rohmaterial für menschliche Zwecke ist es verständlich, dass die Wurzeln heutiger Geopolitik bis in die Anfänge der Aufklärung zurückreichen.

Schon René Descartes sah 1637 die Menschen als Herrscher und Besitzer der Natur (»maîtres et possesseurs de la nature«). 52› Hinweis Im 18. Jahrhundert stellten Denker der Aufklärung dann wirkungsmächtige geopolitische Konzepte bereit. So sah David Hume 1714 in seinem Essay Of the Balance of Power im insularen England den Garanten der Freiheit. In seinem Buch De l’esprit des lois (zu Deutsch: Vom Geist der Gesetze) verwies Montesquieu 1748 auf den Zusammenhang von Geografie und Geschichte. Den Seemächten schrieb er den Geist der Freiheit zu, die kontinentale Großmacht Russland hingegen verkörpere den Geist der Despotie. 53› Hinweis Und Denis Diderots Analyse Contributions à l’histoire des deux Indies (zu Deutsch: Beiträge zur Geschichte beider Indien) propagierte 1780 die französische koloniale Expansion in Konkurrenz zu England als »mission civilisatrice«. 54› Hinweis

Mit dem hehren Ziel, den rückständigen Naturvölkern die Segnungen der gebildeten Zivilisation nahezubringen, sie sozusagen aus dem mythologischen Dunkel ins Licht des Bewusstseins und der Freiheit zu heben, wurden imperiale Eroberungen gerechtfertigt und Weltordnungspläne geschmiedet.

Dass es sich dabei um rigorose Machtpolitik handelte, fiel schon Immanuel Kant auf, der im Hinblick auf seine Forderung des Gast- und Besuchsrechts der Völker untereinander (»Hospitalität«) den englischen Kolonialismus kritisierte:

»Vergleicht man hiermit das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Weltteils, so geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Völker beweisen, bis zum Erschrecken weit. […] In Ostindien (Hindustan) brachten sie unter dem Vorwande bloß beabsichtigter Handelsniederlassungen fremde Kriegsvölker hinein, mit ihnen aber Unterdrückung der Eingeborenen, Aufwiegelung der verschiedenen Staaten desselben zu weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnot, Aufruhr, Treulosigkeit, und wie die Litanei aller Übel, die das menschliche Geschlecht drücken, weiter lauten mag.« 55› Hinweis

Geopolitik als Konstante in der Geschichte

Im Jahre 1899 prägte der schwedische Wissenschaftler Rudolf Kjellén (1864–1922) den Begriff der »Geopolitik«, mit dem er die geografischen Bedingungen in Korrespondenz zum politischen Handeln setzte. Er sah im Staat einen geografischen Organismus, also in erster Linie ein territoriales Gebilde.

Schon im antiken Griechenland wurden die geografischen Verhältnisse als herausragender Faktor der Staatskunst gesehen. 300 Jahre nach Aristoteles, zu Beginn der christlichen Zeitrechnung, schrieb der griechische Geograf Strabo die erste geografische Abhandlung als Handlungsgrundlage für die Politik.

Im Mittelalter besann man sich auf die aristotelische Lehre – Wegbereiter für die Bedeutung der Geografie war hier vor allem Albertus Magnus.

Montesquieu, der Staatstheoretiker der Aufklärung, machte sich Gedanken über den Zusammenhang von geografischen Gegebenheiten und der Rechtsordnung einer Zivilisation, und für Immanuel Kant waren die geografischen Verhältnisse sogar grundlegend für die Geschichte. 56› Hinweis

Seit Urzeiten ist die Art eines Clans oder Volks, nach innen oder nach außen zu handeln, durch verschiedene Faktoren bestimmt: den zur Verfügung stehenden Raum in seiner Tiefe und seinen Grenzen sowie seiner charakteristischen Topografie, die Homogenität der Bevölkerung und deren soziale Integration, die politische Stabilität und Moral und nicht zuletzt die Stärke der Feinde. Gemeinsam galt es, das Überleben zu sichern. Dazu wurde häufig der angestammte Raum aufgegeben und zu den vermeintlichen Honigländern aufgebrochen.

Völkerwanderungen

Kam es bei solchen Völkerwanderungen zu Seeüberquerungen, wurden die Menschen vor große Herausforderungen gestellt und zu schöpferischer Leistung getrieben. Wer zu Schiff neues Land suchte, musste vieles zurücklassen und abstreifen. Hier sei an die Völkerwanderung nach der Zeit des kretischen Königs Minos erinnert, »als die Teukrier, Äolier, Ionier und Dorier das Ägäische Meer überquerten, um nach Anatolien zu gelangen, und als die Teukrier und Philister an die syrische Kiste vordrangen« 57› Hinweis .

Die lebensgefährliche Seeüberquerung veränderte häufig die althergebrachten Ansichten über Gott und den Menschen. Alte Gottheiten, deren Macht über das Land ihrer Anbeter nicht hinausreichte, wurden durch weltbeherrschende Götter ersetzt. Altüberlieferte Sagen wurden zu einer dichterisch gestalteten göttlichen Erzählung verschmolzen, ähnlich den homerischen Epen lange vor der Zeit der Wikinger. 58› Hinweis

Bei den Seeüberquerungen wurden zwangsläufig die Bande der Sippschaft gekappt und die Rassen vermischt. Die Menschen, die gemeinsam den Gefahren des Meeres getrotzt hatten, setzten ihre Zusammenarbeit auch an der Küste fort, wo sich ihr Gemeinschaftsgefühl gegen die Bedrohung durch ein feindliches Hinterland bewähren musste. Auch politisch kam es zu einer Neuschöpfung: Der Staat gründete sich nicht mehr auf Verwandtschaft, sondern auf bewusst eingegangene Abmachungen. Bekannte Beispiele hierfür sind die Stadtstaaten der griechischen Auswanderer an der anatolischen Küste, später als Äolis, Ionien und Doris bekannt. 59› Hinweis

Diese aus Not und Mangel entstandenen Völkerwanderungen waren weder von Machtinteressen geleitet, noch hatten sie die Vernichtung der ansässigen Bevölkerung zum Ziel.

Anders verhielt es sich dann bei den gewaltigen Eroberungszügen zwischen dem 4. und 11. Jahrhundert: Für die Europäer brachen im Jahr 375 n. Chr. überraschend hunnische Reiter aus der mongolischen Steppe in Europa ein und lösten eine der größten Völkerwanderungen der Geschichte aus, die fast 100 Jahre andauerte. Nicht weniger überraschend landeten am 28. April 711 die Schiffe des Mauren Tarik ibn Ziyad mit 8000 Mann im Süden der spanischen Halbinsel. In weniger als zwei Jahren übernahmen die Mauren die Herrschaft über Spanien. Geschickt verstanden sie es, die katholische und sogar die jüdische Kultur weitgehend zu integrieren, sodass es erst 1492 – fast 800 Jahre später – gelang, die letzten Araber aus Spanien zu vertreiben.

Anfang des 11. Jahrhunderts drang das Turkvolk der Seldschuken in Kleinasien ein. Am 26. August 1071 besiegten sie den byzantinischen Kaiser Romanos IV.; sie beherrschten nun den Großteil Anatoliens und sperrten die Handelswege von Konstantinopel nach Jerusalem. Am 26. November 1095 reagierte Papst Urban II. mit dem Aufruf zum ersten Kreuzzug. Vier Jahre später eroberten die Kreuzritter Jerusalem.

Macht- und Expansionspolitik

Zweifelsohne hatten die Akteure jeweils ein genaues Bild von der Geografie und beherrschten das militärstrategische Handwerk (Geostrategie) mit allen Aspekten der Versorgung mit Gütern und Lebensmitteln (Geo-Ökonomie). Alle nutzten ihre Kenntnis der geografischen Gegebenheiten zur Eroberung und Beherrschung neuer Räume und zur Unterdrückung der ansässigen Bevölkerung.

Der Kalender der antiken Machtpolitik beginnt 400 v. Chr. mit den Karthagern, die große Teile des Mittelmeerraumes eroberten und beherrschten. 246 v. Chr. wurde auf Malta Hannibal geboren – Sohn des bedeutenden karthagischen Staatsmanns und Feldherrn Hamilkar Barkas. Im Zweiten Punischen Krieg brachte der junge Hannibal das aufstrebende Römische Reich an den Rand des Untergangs. In der Zeit vor dem Dritten Punischen Krieg beantragte der römische Staatsmann Cato Censorius (234–149 v. Chr.) in jeder Senatssitzung mit den Worten »Ceterum censeo Chartaginem esse delendam« die Zerstörung Karthagos. 150 v. Chr. stimmte der Senat schließlich zu, und wenige Jahre später war die Stadt Karthago (nahe dem heutigen Tunis) verschwunden, und die Römer traten die Nachfolge des karthagischen Reiches an. Unter der Pax Romana erfreute sich Malta weltweiten Handels und großen Reichtums.

In Europa hatten sich bereits im Mittelalter erste Ansätze von Marktwirtschaft, Kapitalismus und Globalisierung gezeigt. Handelsdynastien wie die Augsburger Fugger und Welser waren seit der Mitte des 14. Jahrhunderts europaweit aktiv und nahmen bereits über die Bestechung von Kaiser und Kurfürsten Einfluss auf die Politik. Die Welser kamen sogar bis nach Venezuela, gingen aber aufgrund hoher Verluste schließlich 1614 bankrott.

1618 führten Rekatholisierungsversuche des böhmischen Königs aus dem Haus Habsburg im deutschsprachigen Raum zu einem Krieg, der sich bald zu einem Labyrinth verschiedenster Machtinteressen entwickelte. Der Schwedenkönig Gustav Adolf sah eine Gelegenheit, sich die Herrschaft über die Gegenküste (Vorpommern, Rügen, Stettin mit der gesamten Oder-Mündung und Wismar sowie das Bistum Verden) zu sichern. Finanziert wurde er vom französischen Kardinal Richelieu, der als Ausgleich für Frankreich deutsche Gebiete verlangte und im Friedensschluss 1648 auch bekam (Metz, Toul und Verdun, die habsburgische Landgrafschaft Ober- und Unterelsass und die Vogtei über zehn elsässische Reichsstädte).

Abb. 3: Übersicht der Bevölkerungsverluste im Dreißigjährigen Krieg. An ihr ist sehr gut abzulesen, dass in den Räumen, die Frankreich oder Schweden in ihren Besitz bringen wollten, die Bevölkerungsverluste am höchsten waren. 60› Hinweis

Auf der Karte springt dem Betrachter auch die Achse Frankreich–Schweden ins Auge. Geopolitische Denkansätze gab es also schon lange vor 1899! Bereits vor dem Westfälischen Frieden waren territoriale Raster in der internationalen Politik virulent. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges wurden sie dann zu einem Kernpunkt internationaler Politik. 61› Hinweis

Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges waren für das Heilige Römische Reich gewaltig. Abgesehen von den Gebietsverlusten erlangten die Landesfürsten fast völlige Souveränität. Der Kaiser war praktisch machtlos, auch wenn die Habsburger den Titel noch bis 1806 führen sollten. Bedeutsamer war jedoch, dass Deutschland mit der Unabhängigkeit der Niederlande und dem Verlust wichtiger Küstenregionen und Ostseehäfen an Schweden fast völlig von der Hohen See abgeschnitten und somit vom Seehandel und vom Erwerb von Kolonien weitgehend ausgeschlossen war. Die überseeischen Aktivitäten machten nach 1648 England, Schweden, Spanien und die Niederlande nicht nur einflussreich und wohlhabend, sondern ermöglichten auch die Bildung eines liberalen Bürgertums, dessen Fehlen in Deutschland kaum ermessliche Folgen hatte. 62› Hinweis Im Reich hatte der Krieg wirtschaftlichen Verfall und finanziellen Zusammenbruch sowie eine sittliche Verwilderung hinterlassen. Nach den Welsern verschwanden nun auch die Fugger. Mit dem Westfälischen Frieden wurde die endgültige Ohnmacht der Hanse deutlich. Die Schweden kontrollierten den Handel der Hanse, da sie die gesamte Ostseeküste beherrschten. Die mächtigen Landesfürsten wurden nun Träger einer neuen Entwicklung zur Kleinstaaterei, an deren Ende der spätere Nationalstaat stand.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg beherrschten Frankreichs Diplomaten das politische Parkett, und ganz Europa imitierte Frankreichs Kultur. Unter Ludwig XIV. stieg Frankreich zur dominierenden Seemacht auf. Mit einer allen anderen überlegenen Armee trieb Ludwig XIV. die Expansion in Europa und die Erweiterung des französischen Kolonialreiches voran (1660 Haiti, 1664 Französisch-Guayana, Senegal und Madagaskar, 1673 Chandannagar, 1674 Pondichéry und Martinique, 1682 Louisiana und Mississippi). Um 1670 verkündete Ludwig XIV. seine Absicht, die Rheingrenze »friedlich zu erobern«, und machte französische Ansprüche auf Reichsgebiete im Elsass geltend. Der Zeitpunkt war geschickt gewählt. Wegen der Türkengefahr war Leopold I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, König von Ungarn, König von Böhmen, gezwungen, Ludwigs Forderung anzuerkennen.

Welche Rolle spielte Ludwig XIV. in den die Habsburger existenziell bedrohenden Türkenkriegen?

1663 fiel Großwesir Köprülü, von Ludwig XIV. ermuntert, mit 100000 Mann in Oberungarn ein. Diesen dritten Türkenkrieg (1660–1664) konnte Österreich noch abwehren. 1681 begannen die Türken mit ihren Vorbereitungen für einen erneuten Angriff. Was machte der »allerchristlichste König« von Frankreich, Ludwig XIV.? Er annektierte erst einmal Straßburg. Im Sommer 1683 brachen die Osmanen über Wien herein. Auch hier dürfte Ludwig XIV. die Finger im Spiel gehabt haben. Hoffte er bei einer vernichtenden Niederlage der Habsburger auf die Vormachtstellung in Europa?

Der polnische König Johann Sobieski sah allerdings im Vormarsch der Türken auch für sein Land eine Gefahr und schloss daher trotz der französischen Intrigen ein Bündnis mit Kaiser Leopold I. Auch andere europäische Länder fühlten sich bedroht, und so versprachen Spanien, Portugal und Savoyen sowie einige Reichsfürsten militärische oder finanzielle Unterstützung; sogar Papst Innozenz XI. schickte Hilfsgelder. Nur der »Große Kurfürst« Friedrich Wilhelm von Brandenburg spielte die französische Karte und verlangte als Preis für eine Unterstützung die Anerkennung der französischen Annexionen im Elsass, was Leopold ablehnte.

Wien hatte nach dem ersten Angriff der Türken 1529 die Befestigungen erneuert und verstärkt.

Bei dem erneuten türkischen Vorstoß brannten die Wiener die bedrohten Vorstädte nieder, um dem Feind die Versorgung zu erschweren. So brandschatzten und plünderten die Türken und ihre gefürchteten tatarischen Streifscharen die Dörfer und ermordeten oder versklavten deren Bewohner. Selbst in Perchtoldsdorf, das sich mit der Übergabe der Schlüssel den Türken ergab, wurden alle Einwohner niedergemetzelt.

Am 14. Juli begann die Belagerung. Wien wies Kara Mustafas Ultimatum »Entweder Islam oder Tod« zurück und stellte sich auf einen langen Kampf ein. Am 31. August trafen endlich die polnischen Truppen ein, und Kaiser Leopold war so klug, Johann Sobieski den Oberbefehl zu übertragen. Der hielt unverzüglich Kriegsrat mit Karl von Lothringen und Hermann von Baden. Zwei Wochen später konnten die Türken in der Entscheidungsschlacht vom 12. September zum Rückzug gezwungen werden.

Dieses Ergebnis war nicht im Sinne Ludwigs XIV., und der von Frankreich provozierte Konflikt mit dem Heiligen Römischen Reich schwelte weiter. Am Ende stand der Pfälzische Erbfolgekrieg (1688–1697). Habsburgs Auseinandersetzung mit den Türken zog sich noch bis 1699 hin.

Die Expansions- und Eroberungsphase Ludwigs XIV. fand erst mit den Friedensschlüssen von Rijswijk (1697) – Teile Lothringens und strategisch wichtige Punkte fielen an Frankreich – und Utrecht (1713) ein Ende.

1701 war aus den Kolonisten im Land zwischen Pommern, Polen und Litauen und dem Kurfürstentum Brandenburg Preußen hervorgegangen. Im Herrschaftsgebiet der Hohenzollern mussten die Menschen in einer ungewöhnlich kargen Landschaft mit sandigen Böden und dünnen Kiefernwäldern überleben, ähnlich den Neuengländern in den Kolonien. Arnold J. Toynbee schreibt, die Nachfahren der mittelalterlichen Kolonisten hätten »in der Geschichte unserer westlichen Gesellschaft eine außerordentliche Rolle gespielt. Nicht nur schwangen sie sich im 19. Jahrhundert zu den Herren Deutschlands auf und führten die Deutschen im 20. Jahrhundert in dem ernsten Versuch an, unserer Gesellschaft einen allumfassenden Staat zu verschaffen; die Preußen lehrten zugleich ihre Nachbarn, wie man sandige Böden zum Körnerbau benutzen kann, indem man sie mit künstlichen Düngemitteln anreichert; wie man die ganze Bevölkerung durch allgemeine Schulpflicht auf einen vorher nie erreichten Stand sozialer Tüchtigkeit und durch allgemeine Unfall- und Arbeitslosenversicherung auf einen nie zuvor erreichten Stand sozialer Sicherheit heben kann. Wir mögen die Preußen nicht leiden, wir können aber nicht leugnen, dass wir von ihnen wichtige und wertvolle Lehren gelernt haben.« 63› Hinweis

In seiner gewichtigen Studie zur Weltgeschichte hat Arnold Joseph Toynbee jedoch unterschlagen, dass Großbritannien den Sieg in Nordamerika ausschließlich Friedrich II. zu verdanken hatte.

Warum Preußen?

Der Siebenjährige Krieg (1756–1763) – für viele heute ein Synonym für die Eroberungsgier Friedrichs II. – steht in engem Zusammenhang mit dem nordamerikanischen »Indian War«.

1753 hatten sich die Franzosen zusammen mit den verbündeten Indianern des Ohio-Tales bemächtigt und Forts angelegt. Für England ein unhaltbarer Zustand!

Um das schon fast verloren geglaubte Wettrennen doch noch gewinnen zu können, entwarf die englische Führung im Auftrag der Handelsherren einen Angriffsplan zur Beseitigung der französischen Kolonialherrschaft in Nordamerika, der jedoch scheiterte und zu einer Reihe blutiger Niederlagen führte. Es bahnte sich eine Katastrophe an:

England richtete seine kriegerischen Aktivitäten nun zunächst auf den Mittelmeerraum und Indien mit Blick auf Asien und Afrika – der Beginn eines ersten weltweiten Eroberungskrieges der modernen Geschichte. Dazu brauchte es Verbündete in Europa – der Auftakt zu einem heiklen diplomatischen Billardspiel. Geschickt schloss London mit Petersburg ein Abkommen. Beunruhigt willigte Friedrich II. am 16. Januar 1756 in die Westminster-Konvention ein, in der sich beide Parteien verpflichteten, den Frieden in Deutschland aufrechtzuerhalten. Doch Friedrichs Rechnung war falsch, »denn er hatte die Abhängigkeit Russlands von England über- und die Empörung des französischen Hofes über die preußische Annäherung an England unterschätzt« 64› Hinweis .

Aus der bewusst herbeigeführten Verstimmung in Paris, Petersburg und Wien erwuchs eine österreichisch-russisch-französische Koalition, die gemeinsam Preußen anzugreifen gedachte. Die Waffen sollten erst nach der Befreiung des von Preußen während des Österreichischen Erbfolgekrieges eroberten Schlesien niedergelegt werden. Als Entschädigung beanspruchte Russland das Kurland und die Semgallen. Das gerupfte Polen sollte mit Ostpreußen entschädigt werden. So einfach war das.

Nun blieb Friedrich II. nichts anderes übrig, als sich auf einen großen europäischen Krieg vorzubereiten. Militärische Hilfe war von England nicht zu erwarten, dafür sah ein großzügiger Subsidienvertrag die Zahlung jährlicher Hilfsgelder vor. Die im amerikanischen Wald entzündete Kriegsflamme wuchs sich nun tatsächlich zu einem europäischen Brand aus. In erster Linie jedoch ging es um den französisch-englischen Gegensatz und damit um die Vormacht zur See und in den indischen Kolonien. Zudem mussten die protestantischen Angelsachsen in Nordamerika eine romanisch-katholische Herrschaft verhindern und die britischen Handelsinteressen verteidigt werden. Es ging um Märkte und billige Rohstoffquellen, um Besitz, der hundertmal kostbarer erschien als Europa und zehntausendmal größer war als Schlesien.

Nachdem die preußische Armee die französischen Truppen auf dem europäischen Kriegsschauplatz gebunden und William Pitt 1757 für England die Kriegsführung übernommen hatten, gelang es den Briten, 1758 Louisbourg und 1759/60 Kanada zu erobern. 65› Hinweis Der letzte bedeutende französische Stützpunkt, Pondichery in Indien, wurde im Oktober 1760 von den Engländern eingeschlossen. 66› Hinweis

Der König und das englische Bürgertum sahen nun die Kriegsziele im Wesentlichen verwirklicht. Also wurden im Dezember 1761 die Zahlungen der Hilfsgelder an Preußen eingestellt. Aus Sicht der Engländer hatte Preußen seinen ihm zugedachten Part erfüllt; es lag, wie Friedrich selbst eingestehen musste, »in der Agonie und erwartete die letzte Ölung« 67› Hinweis .

Russische Truppen hatten Neumark verwüstet, Küstrin eingeäschert und die Festung Kolberg erobert. Halb Schlesien, ganz Hinterpommern und Teile Sachsens waren verloren. Doch mit dem Tod der Zarin Elisabeth, Tochter Peter des Großen, veränderte sich Preußens Lage.

Ihr Nachfolger, Peter III., verehrte den Preußenkönig und ließ sofort die Kampfhandlungen einstellen. Russland gab ohne Entschädigungsforderungen all seine in Preußen gemachten Eroberungen auf.

Im letzten Gefecht bei Burkersdorf konnte Friedrich schließlich die Österreicher schlagen und zum Abzug nötigen. Mithilfe des Zaren hatte nun auch Preußen gesiegt.

Der 1763 in Paris geschlossene Friedensvertrag zwischen England und der spanisch-französischen Koalition regelte die Verhältnisse in der Welt neu. Kanada, Florida, die östliche Hälfte des Mississippi-Tals und der größte Teil der Westindischen Inseln fielen an England. Frankreich durfte seine Kolonien in Indien (in den Grenzen von 1749) behalten, und den Spaniern wurden ihre Besitzungen auf Kuba und Havanna zurückgegeben. Durch diesen Friedensvertrag ging in Amerika mehr Territorium von einer Nation an eine andere über als durch irgendein anderes Ereignis in der Geschichte dieses Kontinents. 68› Hinweis

In Europa setzte sich der englische Premier Lord Bute (John Stuart) über die Interessen des ehemaligen Verbündeten Preußen hinweg und billigte den Franzosen den Besitz der Provinzen Kleve und Geldern zu. 69› Hinweis Wenig Dank für den Steigbügelhalter, der Englands Vorherrschaft in Indien und Nordamerika sichern half.

Geopolitische Faktoren kennzeichnen also nahezu die gesamte Geschichte der Neuzeit.

»Sie sind angelegt im Scheitern der abendländisch-mittelalterlichen Kreuzzüge, im dekretierten Verzicht Chinas auf maritime Vorstöße nach Westen (1436), im Untergang von Byzanz (1453) und in der Blockade des östlichen Mittelmeers durch die Osmanen. Sie wurden seit der Epochenwende manifest in der überseeischen Expansion Europas. Im Westen lösten Portugal, Spanien, die Niederlande und England einander als führende Seemächte ab.« 70› Hinweis

Der Westfälische Frieden 1648 schuf in der Mitte Europas ein schwaches Zentrum; seine Regularien begründeten jedoch ein relativ dauerhaftes Friedenssystem.

»Dieses ›Westfälische System‹ gilt als Ursprung eines (eurozentrierten) Völkerrechts [›Jus Publicum Europaeum‹, W.E.], das auf Souveränität, territorialer Integrität und Gleichheit der Staaten beruht, Kommunikation durch Diplomatie und Stabilität durch Verträge zu erreichen sucht, Krieg aber noch als legitimes Mittel begreift; zentrale Kennzeichen sind die Allzuständigkeit des Staates sowie sein Gewaltmonopol.« 71› Hinweis

Durch die Französische Revolution wurde das europäische Ränkespiel um Macht und Geld, um Gleichgewicht, Grenzen und Hegemonie erst recht befeuert. Die Kriegserklärung der Nationalversammlung (20. April 1792) an die Fürstenstaaten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation mündete in den seit Ludwig XIV. bekannten Ruf nach den »natürlichen Grenzen« (Rhein). Nach der Hinrichtung Ludwigs XVI. im Januar 1793 erfolgte im März die Kriegserklärung an England. Am 22. Dezember 1793 wurde ein Mann General, der für sein Alter (24) eine erstaunliche militärische Karriere hingelegt hatte: Napoleon Bonaparte. Durch den Staatsstreich am 9. November 1799 wurde er Erster Konsul der Französischen Republik. Alsbald entfaltete sich Napoleons revolutionär befeuerter Machtwille im Dienst der Westmacht Frankreich in alten und neuen geopolitischen Dimensionen. Er riss die absolute Macht an sich, krönte sich 1804 selbst zum Kaiser der Franzosen und begann einen beispiellosen europäischen Eroberungskrieg bis nach Moskau.

Napoleon war zwar ein genialer Feldherr, ihm war aber jedes seestrategische Denken fremd. So scheiterte er schließlich an der britischen Seemacht sowie an den geografischen Gegebenheiten. In Stichworten: Seeschlacht bei Abukir (1798) und »Flucht aus Ägypten« (1799), Trafalgar (1805), Kontinentalsperre (1806), Rückzug aus dem brennenden Moskau (1812).

Napoleons Untergang wurde bereits in der Seeschlacht von Trafalgar besiegelt: Im Herbst 1805 bahnte sich vor der Landzunge zehn Seemeilen südwestlich von Cadiz, vor den Säulen des Herakles, die entscheidende Kraftprobe zwischen den Briten und den Franzosen an – die hatten die Spanier in eine ihnen höchst unliebsame Allianz genötigt. Am 21. Oktober 1805 führte Vizeadmiral Lord Horatio vor Kap Trafalgar die ihm unterstellten 27 britischen Kriegsschiffe gegen 33 französische beziehungsweise spanische Linienschiffe. Insgesamt prallten auf 60 Schiffen 40000 Soldaten mit 5000 Kanonen aufeinander. Nach wenigen Stunden hatte die Doppelarmada alles verloren – auf französischer Seite 3373 Seeleute und auf spanischer 1022. 72› Hinweis Die Briten hatten nicht ein einziges Schiff verloren und nur 449 Tote zu beklagen. Nach diesem Gefecht konnten sie von sich behaupten: »Wir sind die Herren der Welt«, denn Trafalgar war nicht der Anfang von Napoleons Untergang, sondern bereits das glänzende Finale! Unbestreitbar gelang es Napoleon, der sich als Erbe Karl des Großen sah, weiterhin, seine Gegner in der Feldschlacht genial zu besiegen. Aber eben nur auf dem Feld! Napoleon, der Sohn eines korsischen Bauern, dachte ausschließlich in kontinentalen Kategorien. Ihm muss wohl beim Geschichtsstudium entgangen sein, dass in der Weltgeschichte noch niemals Landmächte über Seemächte triumphiert hatten. »Alexander hatte die Landmacht Persien besiegt. Persiens Seemacht waren griechische Schiffsflotten, die Alexander durch seine Landstrategie zwang, die Perser zu verlassen und sich ihm anzuschließen. Auch die Römer sind mit den Karthagern erst fertig geworden, nachdem sie selber eine Seemacht geworden waren.« 73› Hinweis