Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Cine

- Sprache: Spanisch

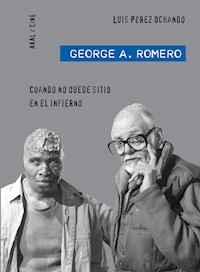

El estreno de La noche de los muertos vivientes en 1968 convirtió a George A. Romero en uno de los directores más admirados de su generación. Sin embargo, la obra del realizador, considerado el padre del cine de zombis, no se reduce a un largometraje ni se limita a un subgénero. Sus películas son estudios de su tiempo y su filmografía constituye una radiografía política de los últimos decenios, una reflexión sobre las estructuras sociales y económicas que atrapan a sus personajes. Obras maestras como Martin o Dawn of the Dead han hecho a Romero acreedor del reconocimiento de la crítica francesa y anglosajona, pero en el mundo de habla hispana sigue siendo un cineasta mal conocido. Este libro es el primero escrito en nuestra lengua que ofrece un análisis completo de su filmografía y desglosa las claves temáticas y estéticas de un cine tan insólito como personal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Cine / 37

Luis Pérez Ochando

George A. Romero

Cuando no quede sitio en el infierno

Diseño de portada

Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Luis Pérez Ochando, 2013

© Ediciones Akal, S. A., 2013

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-3815-3

Para Elena Martínez Fernández,

para ti esta aventura de palabras,

esta ilusión del taumatropo en la que el pájaro por fin emprende el vuelo.

Para mis hermanos Raquel y Jorge,

que compartieron conmigo las películas.

Agradecimientos

Este libro no habría sido posible sin el apoyo que he recibido de Pilar Pedraza y la confianza depositada en el proyecto por Francisco López y Jesús Espino. Agradezco a Francisco sus orientaciones y sugerencias, que sirvieron como guía para componer y mejorar estas páginas. En este sentido, es preciso recordar aquí los ánimos, aportaciones e ideas de Rubén Higueras.

Lamentablemente, nunca pude charlar largo y tendido con George Romero; a última hora, el rodaje deLa resistencia de los muertosme obligó a cancelar la entrevista. Pero agradezco al director su disponibilidad en nuestras llamadas y correos. También agradezco su colaboración a Juan Carlos Ureña, por su generosidad a la hora de conseguirme libros raros, a Óscar Brox, a Miguel Requena, a Carlos Cuéllar, a Jorge y Raquel Pérez Ochando y a mis padres, que colaboraron en el libro en distintos aspectos y momentos de su elaboración.

Si fuera fácil dar las gracias, el lenguaje no tendría tantas palabras. Me faltan ahora, sin embargo, para agradecer a Elena Martínez su complicidad y aliento a lo largo de esta aventura de palabras. En la investigación, las traducciones y las correcciones, en los consejos y aportaciones que tanto han ayudado en mis desvelos con la prosa. Por todo ello, y por tantas otras cosas, gracias.

Introducción

En el cine de George A. Romero el fin del mundo está superpoblado por cadáveres que deambulan tropezando todavía en los alambres y cercados. Las centrales nucleares siguen funcionando, los neones resplandecen y las tiendas siguen abiertas para gozo de los muertos. Hoy el mundo se ha acabado y no lo vemos. Nos lo advierten las películas de Romero, no tanto al prevenirnos del devenir de nuestros cuerpos como al mostrarnos lo que somos ya cada mañana: carroñas desalmadas, buitres siempre hambrientos, prisioneros de las celdas que nosotros mismos hemos levantado. Es terrible imaginar el fin del mundo, con los monumentos sólo escombro y los libros centenarios devorados por el moho. No quedarán ni las películas ni las estatuas ni las ciudades. Es terrible, pero más lo es concebir este último trance con una humanidad que se arrastra todavía ciega al mundo derrumbándose.

Se ha dicho que Romero será recordado como el padre del cine de zombis moderno; sin embargo, ni su cine se agota ahí ni sus difuntos se apartan del desfile de carroñas que arrancara en otras artes y otros tiempos. En las páginas que siguen, desplegamos los principales temas de su filmografía y la manera en la que se insertan en las corrientes culturales que le preceden y acompañan. El de Romero es un cine de discurso, tan obvio como político, que se comprende dentro de su tiempo y sólo cuando es visto como heredero de otras voces.

Si algo caracteriza la obra de Romero es que en ella somos siempre prisioneros, no sólo de muros, no sólo de rejas, sino más bien de nuestros miedos a enfrentarnos al mundo o al espejo del otro (Capítulo 1).

Así, por la noche nos desvela no el terror sino la añoranza, añoranza por un mundo que debería ser distinto, quizá por la utopía de los hippies, quizá por la ilusión de una familia feliz que, sin embargo, se revelará pesadillesca (Capítulo 2).

Pero, si nos atrapan nuestros miedos, ¿acaso son posibles otros sueños? Sin razón que las dirija, las masas se derraman por los centros comerciales, se devoran entre sí o babean ante las mentiras de la tele (Capítulo 3).

Para Romero, la tumba es el barro del que estamos hechos: nosotros somos los muertos. Pero, tras muertos, habremos de despertar para soñar con una revolución que derrumbe los muros, con un turbión de manos y dientes que ponga fin a este mundo para el que ya no estamos vivos (Capítulo 4).

A menudo, el cine de Romero ha sido denostado por la rudeza de su estilo, la obviedad de su discurso o, más bien, por su pertenencia al cine popular y de género. Con el presente libro, reivindicamos sus películas e introducimos los principales temas y discursos que convierten su filmografía en una obra coherente, con una estética y un universo propios. Su cine, sin embargo, no se agota en estas páginas; sirvan, de momento, para adentrarnos en este fin del mundo que ya está sucediendo.

1

Los atrapados. Personajes prisioneros de sí mismos

De un lado la jaula, del otro el pájaro. Gira el taumatropo y crees que el ave está enjaulada en calabozo tan estrecho como el puño, que sus alas serán hojarasca contra el barrote, plumas contra el acero. Gira el taumatropo y crees que nunca escaparás, mas lo cierto es que tu cárcel no está aquí y que sólo tú ves los cerrojos que creíste que por siempre te tendrían prisionero. Gira el taumatropo y ves el pájaro enjaulado, mas lo cierto es que ave y rejas jamás compartieron la misma cara del espejo.

Todo calabozo continúa también dentro de tu cuerpo, en tus brazos que no alcanzan lo que amas, en tus piernas que no corren lo bastante para huir. Te arrastras entonces como un muerto, prisionero de tu carne que envejece o se va pudriendo: para Romero, nosotros somos los muertos. Pero eres, por encima de todo, prisionero de tus propios miedos y de los cuentos que, desde niño, te has ido creyendo.

Sólo nuestra fantasía hace prisionera al ave del taumatropo.

En su cine, Romero nos muestra un taumatropo girando tan veloz que sólo vemos los barrotes. Pero lo cierto es que, en su núcleo, nos habla de personajes que huyen hacia sus captores. Como el escalador al que aplasta una avalancha y en su lucha excava hacia abajo porque no sabe dónde ha quedado el cielo, así son las historias de George A. Romero: celdas cuya llave siempre estuvo en nuestras manos.

Pero detengámonos antes en Braddock, ciudad en la que transcurre Martin (Martin, 1976). Braddock no tiene más vida que Brujas, la muerta (1892); pero a diferencia de la obra de Georges Rodenbach, el desconsuelo de Braddock no es el del viudo que persigue la sombra de la amada en cada torre y en cada puente sus cabellos, sino la melancolía de un tiempo que no fue, de una magia que, si estuvo, ya se ha ido. En la tierra no del duelo, sino de la melancolía, Romero describe un paisaje que sangra a sus personajes, un conciliábulo de beatos, apáticos y fracasados.

Como dedos de una mano muerta, las calles de Braddock se alargan para apresarnos; sin embargo, sólo nuestros temores nos celan en cautiverio. Quizá Martin sea realmente un vampiro –ni él ni nosotros llegaremos a saberlo–, pero en el filme de Romero, Pittsburgh y Braddock son los auténticos muertos: acerías cerradas, cadáveres de cemento, calles por las que yerran los solitarios y los viejos. La fotografía de Michael Gornick retrata la ruina económica a ras de suelo, las grietas del pavimento, la basura en las aceras, los desguaces en los que se vuelven chatarra todos los mercedes. Era un vecindario real, pero, como recuerda Romero[1], reinaba una gran tristeza en el lugar mientras «la gente seguía esperando sentada en las tabernas a que los molinos volvieran a abrir sus puertas. Había un sentimiento de pérdida, de sueño americano derrumbado».

Braddock, 1976, se enclava en la crisis económica de los setenta, en el Cinturón del Óxido (Rusty Belt) de Estados Unidos. La ciudad vampiro drena de vida a los ancianos y amas de casa que viven en ella, e incluso el celuloide –en 16 milímetros– se nos antoja pálido y desvaído. Mas los problemas de Martin no sólo provienen de la urbe sin horizontes, la familia opresiva o las depresiones del capitalismo, sino, ante todo, de su incapacidad para enfrentarse a tal entorno, de su evasión hacia la fantasía. Ésta es la dicotomía que atraviesa todo el cine de George A. Romero: el capitalismo y sus instituciones son la jaula, pero somos nosotros quienes insistimos en ser sus prisioneros. De esta cárcel interior y de sus prisioneros hablaremos en el presente capítulo.

La cárcel comienza en tus sueños

En cierto modo, todo el cine de Romero está poblado de reclusos y de monstruos cuerpo adentro, de personajes sitiados no sólo por zombis, sino también por los condicionantes sociales que les rodean. Romero enumera estos condicionantes a lo largo de su filmografía: las convenciones sociales (La estación de la bruja [Season of the Witch, 1972] y Martin)[2], el deseo reprimido (La mitad oscura [The Dark Half, 1993]), el consumismo (Dawn of the Dead, 1978)[3], el capitalismo (El rostro de la venganza [Bruiser, 2000]), los ideales utópicos (Los caballeros de la moto [Knightriders, 1981]) o nuestro propio cuerpo (Atracción diabólica (Monkey Shines, 1988)]; pero, sobre todo, los suyos son personajes prisioneros de su incapacidad para el cambio.

«Quizá todas las historias de terror –escribe Stephen King[4]– traten en realidad del desorden y el temor al cambio.» La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, 1968) se escribe como remedo de Soy leyenda, la novela de Richard Matheson, y describe un mundo en el que la revolución ya se ha producido y sólo queda un superviviente que resiste a ser transfigurado por el cambio. Del mismo modo, según Romero: «Los personajes centrales de mis películas son siempre los hombres, mentirosos que reaccionan de manera estúpida, hombres que reaccionan o no al cambio. […] Para mí, la verdadera tragedia es que las personas no se dan cuenta del cambio, incluso cuando es manifiesto: no intentan adaptarse y continúan viviendo como antes»[5].

En La tierra de los muertos vivientes (Land of the Dead, 2005), el fin del mundo tuvo lugar hace tanto que ya no es posible recordarlo; pero los ricos siguen habitando apartamentos caros y comprando lujo en su centro comercial de Fiddler’s Green. Como un muerto que aún camina, el televisor reproduce una y otra vez las imágenes de un paraíso de apartamentos y tiendas. Pero esta imagen de la tierra prometida está ya enferma, emborronada por la estática del televisor y arañada por el bucle del vídeo que no cesa. Recorremos junto a Cholo el cielo abovedado de los ricos y la cámara se detiene en la jaula de las aves amarillas. Sabremos, más tarde, que éstos son pájaros mecánicos, tan falsos como la vida que pueda llevarse entre las rejas.

Del mismo modo, si buscaras un reloj en un centro comercial no podrías encontrarlo. El tiempo se ha parado. Los protagonistas de Dawn of the Dead, Francine, Peter y Stephen, se atrincheran en unos grandes almacenes y allí pasan en blanco el resto de sus días, escondiéndose de los muertos. Al igual que Fran, Peter y Stephen, en un mundo de tiendas, podrías pensar que todo es tuyo, que el tiempo ha sido abolido. Los muertos se levantan de las tumbas, la vida sigue igual, mejor incluso, pues ahora tienes al alcance el paraíso. Para siempre y todos los días, tal como sucederá también en La tierra de los muertos vivientes.

El tiempo suspendido es una constante para los personajes atrapados de Romero. Del mismo modo que en los ejemplos anteriores, aunque desde un enfoque más intimista, Martin sigue a su protagonista, para quien el presente se expande como una sucesión de días idénticos. Nunca cambia nada. Soy un vampiro de ochenta y cuatro años, pero mi cuerpo permanece adolescente. El hoy y su horizonte se cubren con las ruinas que van comiéndose el mañana antes de que éste nos alcance. Podríamos escapar, como su prima Christina, e irnos de este cementerio para no volver a recordarlo. «“No, no te olvidaré. ¿por qué dices eso?” “Porque te vas. Y la gente siempre se va para poder olvidar dónde estaba”». Pero nosotros preferimos quedarnos, atrapados en familia o a la escucha de la radio, emborracharnos o destruirnos. La fantasía será entonces la estrategia de la huida, la fuga hacia el vacío. La amante de Martin, la señora Santini, querría ser vampira, no le basta con huir de la rutina con su amor adolescente. Al igual que ella, Joan –la esposa de La estación de la bruja– necesita arrancarse la piel de ama de casa y sólo la toga de hechicera le hace olvidar ese pellejo que envejece cada día entre cotorras, convites, ropa hortera y un marido imbécil.

Sin embargo, para Romero[6],

estar atrapado es un estado mental. La estación de la bruja es la que mejor lo expresa de todas mis películas. Esta mujer podría hacer todo lo que quisiera, pero necesita una excusa, meterse en el mundo de la brujería y creer que es la brujería la que le permite hacer lo que quiere. La gente se atrapa a sí misma en una situación en la que las creencias religiosas, el matrimonio, la sociedad o cualquier otra cosa les mantienen cautivos. Las personas quedan atrapadas sin llegar a saberlo. Todo individuo tiene poder para ser un individuo; sin embargo, prefiere mantenerse encasillado.

Para Martin, no hay cepo que le prenda ni cadena más gruesa que el tintineo de la campana prendida en su puerta. Porque por más que nos encadenen reglas de otros, la cárcel empieza en nuestros sueños. Lo vemos en la secuencia onírica que nos da la bienvenida a La estación de la bruja.

A pesar de la estética surrealista y la puesta en escena vanguardista, dicha secuencia representa la verdad de Joan en forma de pesadilla. En el bosque de sus sueños, va siguiendo a su marido, las ramas de los árboles se han quedado yermas y el esposo, al avanzar, va dejando que laceren el rostro de su esposa. El sotobosque, sin embargo, está sembrado de narcisos amarillos, la flor que se mira a sí misma y ve en el cosmos solamente su reflejo. De hecho, Joan habrá de asomarse a los espejos para contemplarse avejentada, flor marchita del invierno. Atrás quedaron la lozanía de su hija, deslizándose escaleras abajo, o el bebé olvidado entre las flores, inasible tras la menopausia. Todavía en su sueño, el marido la conduce con correa hasta una jaula y le golpea el morro con el periódico (perra mala, perra mala). Por corte directo, el agente inmobiliario le da la bienvenida a su domicilio: aquí el salón, aquí los cotilleos y televisores para cuando precise entretenerse, aquí la cocina, aquí el teléfono del cura y la policía.

Sin embargo, Martin y Joan Mitchell deciden no liberarse de sus trampas y dejar que sea un cuerpo imaginario el que cumpla sus deseos[7]. El orgasmo no brollará del propio sexo, sino del jadeo de la hija en otro cuarto, del íncubo enmascarado de los sueños, de la sangre de muchachas derramada sobre el pecho. La posesión o el diablo son entonces subterfugio para pecar y no sentirse responsable. «El acto de vampirismo –comenta Andrew Tudor[8]– deja de ser metáfora del coito; es el coito.» Sangre, colmillo y cuello; pero si Martin muerde a la doncella es sólo porque la desea. Puñal, grimorio y vela negra; pero si el amante de Joan acude esta noche será sólo porque ella le ha llamado por teléfono. Sin embargo, el cuerpo imaginario no conoce hartazgo, devora siempre, destruye, pues no puede convertir el deseo en goce.

Mientras tanto, una y otra vez suenan las campanas de la iglesia para recordarnos que ambos personajes han asumido una moral que acaba por arrasarlos. Quizá al final de La estación de la bruja Joan Mitchell pueda huir de su esposo y del catolicismo, pero no de sí misma o de su deseo de cadenas, broches y cuerdas. Así, en su ceremonia de iniciación, las brujas amarran a la perra Joan con una correa y la fustigan como su marido en sueños. Mientras tanto, ella seguirá oyendo las campanas de la iglesia y acudiendo a los convites de cotillas e hipócritas. Al fin y al cabo, concluye Tony Williams[9],

Joan no logra comprender la naturaleza de su trampa personal. Sus intentos de buscar opciones falsas, que dañan su potencial para la auténtica independencia, la conducen a un caos sobrenatural y a una violencia cada vez más grandes […]. Como en otros filmes de Romero, La estación de la bruja sugiere que no hay necesidad real de violencia; también son posibles otras soluciones. Una vez que la irracionalidad toma el control, todo está definitivamente perdido.

De no ser por las campanas, quizá también Martin habría sobrevivido a su locura, pero su desvarío va aumentando en el entorno familiar, alimentado por el patriarca que le acusa de vampiro, el hombre que besa la cruz y va a la iglesia. Lo irracional desciende entonces bajo la forma de un montaje de campanarios y, al final, Martin ya no escucha aquellas campanillas que lo confinaran en su cuarto, sino un retumbar de carillones que lo acompaña hacia la muerte. Martin apenas tiene tiempo de abandonar el sueño; su primo, estaca en mano, lo empalará un amanecer, acaso de domingo, mientras llaman a misa las campanas. Su cruzada, sin embargo, en nada incumbe a Dios o al Diablo; como sostiene Joseph Maddrey[10], «es una lucha en una especie de vacío espiritual, donde las ideas de Bien y Mal quedan sobrepasadas por la realidad mundana. Para Romero, el horror no es el mal, sino la violencia», o quizá precisamente el vacío y la tristeza que anega las calles de Braddock.

Martin y Joan se embeben de un orden opresivo al que responden creando fantasías aterradoras, monstruos interiores. Martin es vampiro sólo en el espejo: sobre el vidrio sus deseos más oscuros tienen rostro, pues todo alinde es ventana para el monstruo. Desarrollaremos este tema en el próximo epígrafe, comenzando por la mona asesina de Atracción diabólica.

Cuando Allan queda atrapado en una silla de ruedas, su amigo Geoffrey le regala a Ella, una monita ayudante inoculada con un estimulante cerebral. Pero la simia no mata porque la hayan drogado, sino porque presta sus garras a la rabia de su amo. Como advierte Tony Williams, el animal «no actúa independientemente, sino que está al servicio de los deseos de Allan, en la misma medida en la que los zombis de la trilogía de Romero representan los instintos humanos básicos que su condición de difuntos parece negar»[11].

El monstruo y su reflejo

Allan odia, Allan arde en su silla de ruedas. Mas de poder correr no huiría del incendio; en cambio, portaría la llama para calcinar los cuerpos del doctor que le ha postrado, de la novia que ya no le ama y las piernas que se abrazan en el clímax siempre de otros. Ellos se enlazan y sus besos se superponen con los ojos de Allan en fundido encadenado; pero el montaje sigue urdiendo, en adelante, los celos y pasiones de las bestias: los ojos de Ella y los de Allan, sus dientes y los del mono en plano detalle.

El simio es semejante al hombre y, sin embargo, no es humano; por eso, ya en la iconografía románica encarnaba la presencia de lo demoníaco. Nos separa de los micos nada más que rabo y pelo. En el laboratorio de Burbage –el director de los laboratorios en los que trabaja Geoffrey– se alinean calaveras de hombres y macacos; al fin y al cabo, todos huesos. Pero ésta no es la presencia de un diablo venido de lejos, sino la sombra deformada del instinto, la rabia agitándose en la cabeza del lisiado o dentro de una jaula. «Los simios –nos recuerda Cirlot[12]– tienen un sentido general de fuerza inferior, sombra, actividad inconsciente», y cuando esta pulsión domina a su dueño, se convierten en una potencia peligrosa[13].

«He estado lleno de rabia. He tenido los más horribles pensamientos últimamente, he vomitado cada resentimiento que he tenido, todo cuanto es feo, vicioso y pecaminoso. Eso es lo que es: el pecado. El deseo de pecar», confiesa Allan.

Allan podría andar, correr de nuevo, su columna no está rota y la suya es enfermedad psicosomática, afección de la voluntad; sin embargo, permanece postrado, rumiando iras, culpando a monos. Otro simio, en otra historia –«The Crate», cuarto cortometraje de Creepshow (1982)–, espera en su arcón traído del Ártico a que alguien lo cebe con el cuerpo de una venganza. Henry Northrup odia a la esposa que lo desprecia y trata como a un crío. Fantasea, iluminado en rojo, con pegarle un tiro en una fiesta y ella resulta tan odiosa que el espectador aplaude antes incluso de que lo hagan los convidados al festejo. Se imagina domándola con una corbata que, a modo de dogal, la estrangule hasta matarla y, de nuevo, como público, no sentimos lástima sino de que éste pudiera ser el final temprano de la historia. Pero, tan bestiales como Henry, deseamos que ella sufra, que se la coma el monstruo, y nada nos importa que sus fantasías homicidas se proyecten en las muertes de otros tantos personajes.

El plan de Henry es meticuloso, pero precisa de un estallido de rabia para que la bestia emerja de su arcón y, cumpliendo sus deseos, tome por pitanza a la mala esposa. Colmillos o corbata, garras o americana, los monstruos se enfundan en pelajes que ocultan pulsiones caníbales, pero a la postre nada distingue a los hombres de los monstruos encerrados en cajones. La rabia de Henry surge a la par que la criatura y tantas veces como ésta; al fin y al cabo, ambas resultan ser la misma cosa.

Tanto «The Crate» como Atracción diabólica identifican al monstruo con el instinto reprimido que, de pronto, escapa descontrolado. Lo vemos en este segundo caso con el delirio de Geoffrey drogado, con la furia de Allan, con la pasión de los amantes y los monos que se alborotan tras las rejas. Hacia el final del filme de Romero, Geoffrey entra en la inconsciencia y los primates del laboratorio escapan de sus gavias, deshojan los informes, destrozan las redomas y la luz se vuelve roja. La revuelta de los micos desciende a la anarquía, asalta el imperio de la ciencia y la razón, invierte el orden de lo humano: el simio inyecta al doctor y la monita sirvienta se convierte en el ama del castillo. Sin embargo, la llave –sugiere Romero– estuvo siempre en el bolsillo del científico, en el corazón del impedido; bastaba que durmieran y dejaran que sus sueños abrieran las jaulas a las fieras.

Por imperativos de la productora, Romero hubo de rodar dos finales adicionales. Como en todo happy ending, brilla el sol y Allan vuelve a andar junto a su nueva novia. Como en toda pesadilla, un susto final nos aguarda antes de despertar. Allan sueña con su propia operación y, de pronto, el sanguinolento mono emerge de su médula ósea ante los atónitos doctores. Pero pese a lo impostado de este final onírico –deudor de El octavo pasajero (Alien, Ridley Scott, 1979)– no deja de expresar que la enfermedad siempre estuvo dentro, vertebrando la ira de Allan.

Poco antes del final, la película termina de un modo más ambiguo. Allan es el simio que imita al hombre para lograr su caramelo. El amor o la traición son todo mueca o lástima, mohín para dar pena, carantoña para lograr acostarte con la chica o invitar a la mona a una cita romántica. «Puedo ganarte en este juego, Ella, ¿sabes por qué? Porque soy humano. Yo soy el que sabe engañar, mentir y ser artero.» La música enamora a las fieras. Pero el susurro, la luz tenue y las palabras de amor invitan a los besos que son mordiscos; sangre, pelo y dientes del mono partido en dos entre los labios del embustero.

El fuego de Allan se vuelve externo: a través de Ella, Allan mata a la madre, ejecuta al traidor, incinera a la antigua amante. Sin embargo, hemos de admitir que éste es un incendio que ardió siempre dentro de su cuerpo, cuando corría cada mañana cargado de bloques, cuando buscaba perfección ascética en el cuerpo y el estudio. Un día, durante su purgatorio matinal, en plena carrera, lo salvaje irrumpe como un perro negro. Poco antes, Romero nos había mostrado sus pies corriendo a ras de suelo en un plano que rima con aquellos otros del simio que, cada noche, abandonará el hogar para trotar sobre la hierba. Porque lo salvaje, para Romero, no procede de la selva, sino de una civilización agotada en sí misma[14].

Los lenguajes de Allan y Ella se cruzan en el territorio del instinto (Atracción diabólica).

Como toda historia de terror, Atracción diabólica es una historia de descenso o, más bien, como afirma Losilla[15], una historia de regreso, de retorno a lo salvaje, al «absoluto dominio de la Naturaleza, es decir, de la condición primigenia, precivilizada del hombre, y el retorno a la Antigüedad, al pasado mítico en el que presuntamente se habrían formado los magmas inconscientes de la agresión y la violencia». A menudo Romero escenifica la irrupción de lo salvaje entre las ruinas de la cordura, en el crepúsculo de la razón.

El monstruo en el hogar

No es preciso que los muertos se levanten como heraldo del fin del mundo. La barbarie irrumpe antes en el salón de los chalets, sobre el sofá, frente a la tele, en los hogares que son para Romero el corazón donde anida lo salvaje. Por eso, mira antes sus jardines, tan floridos que hieren la vista, sus sonrisas que sudan bilis, sus tulipanes y sus porches como lepra sobre la tierra.

Acércate a la calle de adosados blancos, a sus tulipanes y sus columpios, llenos de risas. Pero mira más de cerca –como Lynch en Terciopelo azul (Blue Velvet, 1986)– el enjambre de escarabajos que corroe sus raíces. Como el consumismo y otros cuentos de la modernidad, la familia y sus jardines no son sino sueños preñados de monstruos. Más adelante abordaremos este punto; baste ahora con dirigir la mirada a la película doméstica que, en Atracción diabólica, la madre obligaba a contemplar al hijo lisiado, que no puede moverse ni marcharse, sino sólo ver los colores desvaídos de aquellos cumpleaños que jamás fueron felices[16].

Existe un deseo, común al cine de Romero y a algunas novelas de Stephen King, de mostrar el agotamiento del ideal familiar como fuente de paz; un deseo, incluso, de destruir y devorar la institución familiar. A menudo, la biografía de Stephen King ha coincidido con la de George Romero, quien no sólo dirigió el guión de King para Creepshow, sino que además adaptó a la gran pantalla su novela La mitad oscura[17] (1989). En ella, King expresa la pulsión de muerte del protagonista a través de un doble que anhela aniquilar cuanto aquél decía amar:

Deseó destruir por completo la encantadora casa blanca. Aplicarle la llama de una cerilla –o tal vez la de un pequeño soplete de propano que llevaba en el bolsillo de la chaqueta– y hacerla arder hasta los cimientos. Pero no lo haría hasta que hubiera entrado. No lo haría hasta que hubiera destrozado el mobiliario, hasta que se hubiera cagado en la alfombra del salón y hubiera esparcido los excrementos por aquellas paredes minuciosamente estarcidas, en escatológicos grumos marrones. No lo haría hasta haber descargado un hacha sobre aquellas cómodas tan preciosas y haberlas reducido a astillas.

La mitad oscura,de George Romero, recrea el hogar ideal americano, con mujer, chalet y dos bebés; sin embargo, el padre, además de profesor universitario, es escritor. Thad Beamont firma sus sangrientas novelas con el pseudónimo George Stark. Un día se cansa de su heterónimo y decide darle fin, pero éste se niega a morir y, en cambio, renace para cumplir los deseos reprimidos de Beaumont. Al igual que ocurría enAtracción diabólica,aquí Romero advierte sobre las angustias inherentes a los lazos familiares. Así como la madre deAtracción diabólicadeseaba que su hijo fuera de nuevo un bebé a su merced, también la esposa deLa mitad oscurarechaza que su marido siga escribiendo violencia y pornografía: allí donde el virtuoso Thad Beaumont deja asomar su lado siniestro, Romero inserta un plano del mohín censor de la consorte.

Thad, en el altillo sin ventanas, deja que Stark emborrone sus folios y embriague sus noches. La luz del reino de Stark no es otra que la de las pesadillas de Thad o la de esta buhardilla en claroscuro. No es Thad quien la rehúye, sino la madre y sus bebés –gemelos como Thad y George Stark–. Finalmente, Thad cede a la exigencia y, de la mano de su mujer, posa sonriente junto a la tumba falsa de su álter ego. Pero cuando la Ley se adueña del sótano inconsciente, los monstruos del deseo ya no tienen sitio y escapan por las calles.

Así, mientras Harry Cooper impone orden a su familia en el subterráneo de La noche de los muertos vivientes, la locura campa libre por el mundo como un ejército de muertos. Del mismo modo, cuando en La mitad oscura Thad Beaumont deja de escribir las aventuras del violento George Stark, éste emerge de su tumba y cumple a sangre y fuego las pulsiones que Thad ahogaba en tinta. En un otoño que se extingue entre ocre y gris, Stark despierta en la humareda carmesí y va tiñendo de grana unos encuadres en los que la sombra es siempre más oscura, el rojo más brillante, la luz más contrastada.

La mitad oscura –el más convencional de los filmes del director– se conforma con dejar que la luz penetre en el estudio tapiado de Thad/Stark. A picotazos, torbellinos de gorriones desclavan los listones, arrancan las paredes, desmigajan al villano y se lo llevan en sus buches allende el firmamento. Más oscura que el filme de Romero, la novela de King[18] concluye con la casa envuelta en llamas: «Las hojas de papel se arrugaron por los bordes, ardieron, se chamuscaron o quedaron ennegrecidas, y continuaron ascendiendo por el aire nocturno por encima de las llamaradas como una bandada de aves negras. […] Detrás de él, Thad Braumont alzó lentamente las manos y se cubrió el rostro. Y se quedó allí, sin moverse, durante un largo rato».

A la muerte de su doble, el escritor esconde su faz entre las manos, quizá porque ha perdido su auténtico rostro en el incendio, quizá porque sabe que todo mal es obra suya, que Stark ha zanjado con sus crímenes cada uno de sus desdenes ocultos: el chantajista, el fotógrafo cursi y los editores a los que disgustaba que su obra tuviera dos facetas. La primera vez que vemos al Thad adulto de Romero, éste no es sino un reflejo, un plano descolgado, un ángulo extraño. Sus torpezas son los velos de un engaño y su dulce hogar no es más real que las secuencias de género negro por las que repta George Stark.

El mal es físico, el mal es real, camina y se hace carne, como todo pensamiento. Pero este tumor que arraiga en tus sesos no puede extirparse o morir. Como en los tebeos de terror que Graham «Ghastly» Ingels dibujaba en los cincuenta, el mal es el siamés oculto bajo el gorro o la mano del ventrílocuo, la otra cara de tu cráneo, la voz pegada a tu cuerpo[19]. Operado de urgencia, el Thad adolescente se cree librado del gemelo cariado que ha crecido en su cerebro; no sabe que, cual Zeus, el escalpelo en su cabeza ha dado parto a una criatura que resurgirá de las espumas de la tierra. Lo fecundan pensamientos homicidas, historias de navajas lo alimentan. No puedes expulsarlo. Porque, para el gótico americano y para Romero, siempre, los monstruos viven dentro.

Del gótico americano al naturalismo

Al estudiar la estirpe de Romero, Tony Williams[20] soslaya la herencia gótica para entroncarlo con el naturalismo de Stephen Crane o Émile Zola. Olvida, sin embargo, que el gótico americano es realista y que, si bien Romero describe la degradación del entorno y sus habitantes, éstos son quienes se engañan y destruyen al creerse prisioneros. De este modo, como expone Roberto Cueto[21], «en el gótico americano, la catástrofe siempre sucede “desde dentro”, la mente inestable del individuo, los procesos genéticos que se producen en el útero, la degradación de los antiguos linajes familiares, los espacios de la América profunda que conforman un auténtico corazón de las tinieblas».

América no tiene más almenas que sus dientes ni más criptas que el alma. De nada sirve una imaginería de chapiteles y mazmorras cuando éstas sólo guardan los fantasmas del Viejo Continente. En cambio, para la literatura gótica estadounidense, mal y oscuridad laten dentro del espíritu. Según Leslie Fiedler[22], «la maquinaria barata de la novela gótica [americana] es llamada a representar la oscuridad oculta del alma humana y la sociedad del hombre», se trata del «gótico entendido simbólicamente, con sus mecanismos y decoración traducidos en metáforas para el terror psicólogico, social y metafísico».

En Wieland o la transformación (1798), Charles Brockden Brown presenta a un maniático religioso que asesina a esposa e hijo creyendo que su mano obedece la voz divina. Del mismo modo, en La estación de la bruja, Joan querría oír al diablo susurrarle «mata a tu marido». Romero no es lector de Wieland ni lo adapta en sus películas y, sin embargo, sus filmes participan de los rasgos de la novela gótica estadounidense, acaso filtrados por los tebeos de terror de Entertainment Comics (EC) que tanto amaba en su infancia: «Creo que esos libros casi actuaron como una biblioteca de referencia para cualquiera interesado en trabajar con el terror, ya sea en escribirlo, en hacer películas o en dibujar nuevos cómics. EC creó realmente muchas de las reglas y estaban al alcance de la mano»[23].

Todavía de niño, en un cine del Bronx, también las películas de terror de la Universal fascinaron a Romero. Pero por más que los amara, poco queda en su cine de la torre de Frankenstein o el castillo de Lugosi. Porque estas ruinas de El día de los muertos (Day of the Dead, 1985) no son las de la catedral o la iglesia y en ellas no crece el musgo sino el polvo, periódicos de ayer, coches que se oxidan y billetes que ya no valen nada. En su cine, las ruinas hieden con los muertos que las pueblan. La filmografía de Romero arranca en el cementerio de La noche de los muertos vivientes sólo para abandonarlo y dejar atrás la imaginería gótica europea.

Despojada del embrujo de la enruna y el lustre de la hiedra, la estética de Romero se regodea en la vulgaridad de los paisajes, como señalábamos al comienzo del capítulo. Incluso en «The Facts in the Case of Mr. Valdemar» –primer mediometraje de los dos que componen Los ojos del diablo (Due occhi diabolici, George A. Romero y Dario Argento, 1990)[24]– los espectros se agolpan en un banal apartamento. Hay escaleras de caracol que descienden hacia la cripta, pero no hay doseles ni catafalcos para el pobre Valdemar, que yace, en cambio, entre las croquetas y guisantes de un congelador.

En el cine de Romero no hay castillos, sino feísmo y vulgaridad, casas horteras, paisajes ordinarios, calles sucias. Pero no hay vivienda más cutre ni más fea que la de Joan en La estación de la bruja, rodada en tonos sucios, arenosa en sus 16 milímetros. Ropas ridículas, peinados bufos, viviendas tan ramplonas como las almas que las habitan. Sin embargo, Joan cree escapar cambiándose de ropa, comprando magia de baratillo en los bazares de ocultismo. Para el mediocre entorno social de la clase media, Joan no encuentra más que una magia igualmente mediocre. Espejo de sus sueños, su mundo se confunde entre las chácharas y el montaje desordenado que olvida continuidades, reglas y raccords.

También en El rostro de la venganza paisaje y personaje se contagian mutuamente. Más que ruinas góticas, los espacios del cine de Romero se asemejan a aquellos que en la literatura naturalista se degradan a la par que sus moradores. En el naturalismo, el tiempo es la entropía que desgasta personas y lugares. El cine de Romero presenta, a menudo, una confluencia entre el espacio externo naturalista y los monstruos interiores del gótico americano. El rostro de la venganza, por ejemplo, nos cuenta la historia de un ejecutivo que se mueve entre los ricos y, sin embargo, es un perdedor. Henry se traga sus odios y miedos, pero un día despierta con una máscara pegada al rostro, bajo la que da rienda suelta a toda su rabia reprimida.

Si bien el tema entronca con el gótico americano, el espacio nos remite a la novela naturalista. Así, el mundo de Henry se hiela en tonos tan pálidos como el de esa máscara blanca que una mañana le sorprende frente al espejo y ya no logra quitarse. Es la suya una vivienda no acabada, una vida a medias que se escapa siempre hacia el futuro. Las ciudades y los cuartos se tornan así anexos a la cárcel interior de sus habitantes. Pues ¿qué otra cosa podrían ser las calles de Pittsburgh y Braddock sino la sombra de la soledad de Martin?

Por la noche roja de Pittsburgh, Martin pasea una mirada que sólo halla consuelo en la sangre, los juguetes o las fotos de las chicas. Si Pittsburgh es su deseo inmaduro, Braddock es el paisaje amarillo de su melancolía. En palabras de Vincent Malausa[25], el suyo es «un caminar aletargado y condicionado hacia la noche, jungla del alma donde la sociedad no ha comenzado. Y es que el diablo, para Romero, no es otro que este horror a la nada, a la desnudez, al vacío que duerme en cada uno de nosotros».

Nuestro vacío no es sino el del mundo y no sabemos si fue antes su nada o la nuestra, ¿estaba antes ahí o fue derramándose desde nuestros ojos? En las mazmorras de El día de los muertos se agitan la rabia y la locura, pero también duermen los legajos inútiles, documentos tan yertos como el mundo por encima. En la tercera entrega de la saga de los muertos, las carroñas han tomado la superficie de la Tierra. En un búnker subterráneo, las tensiones entre militares y civiles se exacerban hacia la tiranía de los primeros. Entre los civiles, Sarah sigue investigando aun a sabiendas de lo inútil de todo esfuerzo. John, sin embargo, le responde que, allí fuera, aquí dentro, la razón ha muerto:

Eh, ¿sabes lo que guardan aquí abajo en la cueva? Tienen los libros y registros de las cien compañías más importantes. Tienen el presupuesto del Departamento de Defensa aquí abajo. Y tienen negativos de todas tus películas favoritas. […] Tienen registros de inmigración, informes del censo, y tienen el recuento de todas las guerras y accidentes de avión y erupciones de volcán y terremotos y fuegos e inundaciones y todos los otros desastres que han interrumpido la marcha de las cosas en el bueno y viejo Estados Unidos de América. Y ahora, ¿qué más da, querida Sarah, todo este archivar y guardar registros? ¿Alguna vez nos importará una mierda? ¿Tendremos incluso la oportunidad de leerlos? Ésta es una gran tumba de catorce millas… con un epitafio que nadie se molestará en leer.

Con todos sus depósitos, archivos y registros, la cripta de El día de los muertos simboliza no sólo el mundo cadáver que hay arriba, sino también el vano ajetreo de los científicos y militares que se agitan en sus dédalos. En este sentido, la poética del espacio naturalista impregna el cine de Romero. La tierra de los muertos vivientes, por ejemplo, se escribe en círculos sociales de avaricia o miseria: de la torre de los lujos a la barriada de los vicios, de la frontera en armas a la villa de las carroñas. Pero los de La tierra de los muertos vivientes son, sobre todo, anillos del autoengaño, de la incapacidad para el cambio: de los ricos que siguen llevando sus corbatas a los pobres que aún se conforman con pan y circo, de los militares que se figuran seguros con sus fusiles a los podridos que siguen creyendo que están vivos; aunque, como dice Riley –protagonista del filme–, «¿No es eso lo que hacemos nosotros?, ¿fingir que estamos vivos?»

Más allá, se agolpan monstruos en la alambrada, cadáveres humanos a las puertas del supermercado; pero nosotros seguimos comprando, deambulando por el centro comercial como los personajes de Dawn of the Dead. Cuesta imaginar un tiempo en el que todavía fuera una rareza el centro comercial. Pero, entre 1974 y 1975, Romero queda fascinado al adentrarse en las galerías del Oxford Developement de Monroeville (Pensilvania): por fin ha hallado su El Dorado al que guiar, por vez segunda, a su ejército de muertos. Del mismo modo, los personajes de Dawn of the Dead se internan en los grandes almacenes creyendo haber llegado, más que al templo, al paraíso donde nunca nada faltará y todo se os dará, todo, siempre, hasta el hastío.