Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

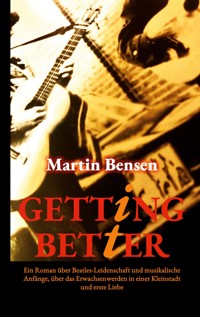

Es ist ein magischer Moment, als zwei vierzehnjährige Kleinstadt-Jungen Mitte der Siebziger zum ersten Mal "Strawberry Fields" hören. Das erste Stück auf dem "Blauen Album" der Beatles - und der Neubeginn einer ebenso aufreibenden wie mitreißenden Jugendfreundschaft. Mit der Musik der Fab Four lernen die Zwei Gitarre spielen. Bald schreiben sie eigene Songs, treten live im Radio auf und gründen eine Rockband. Als endlich die große Bühne lockt, die erste Liebe nicht schöner sein kann, bringt der Herbst 1982 eine Wende, die nicht nur das politische Bonn erschüttert. Ein Coming-of-Age-Roman über musikalische Leidenschaft und erste Liebe, über friedensbewegtes Aufbegehren und das Erwachsenwerden in der westfälischen Provinz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Buch:

Es ist ein magischer Moment, als zwei vierzehnjährige Kleinstadt-Jungen Mitte der Siebziger zum ersten Mal Strawberry Fields hören. Das erste Stück auf dem »Blauen Album« der Beatles – und der Neubeginn einer ebenso aufreibenden wie mitreißenden Jugendfreundschaft. Mit der Musik der Fab Four lernen die Zwei Gitarre spielen. Bald schreiben sie eigene Songs, treten live im Radio auf und gründen eine Rockband. Als endlich die große Bühne lockt, die erste Liebe nicht schöner sein kann, bringt der Herbst 1982 eine Wende, die nicht nur das politische Bonn erschüttert.

Ein Coming-of-Age-Roman über musikalische Leidenschaft und erste Liebe, über friedensbewegtes Aufbegehren und das Erwachsenwerden in der westfälischen Provinz.

Autor:

Martin Bensen, 1962 in Ahaus/Westfalen geboren, ist Journalist. Seit 1989 lebt und arbeitet er in Stuttgart. Er schreibt, bloggt und spielt mit Leidenschaft Gitarre.

Hinweis:

Dieser Roman beruht zum Teil auf tatsächlichen Begebenheiten, die der Autor fiktionalisiert, verfremdet und dichterisch verändert hat. Handlung, Figuren und Orte im Text sind zwar von realen Vorbildern inspiriert, keineswegs aber identisch mit ihnen. Vieles ist frei erfunden.

And in the end the love you take

Is equal to the love you make

The Beatles: The End,

Abbey Road, 1969

Die Sonne steht schon tief über den abgeernteten Erdbeerfeldern, die wir auf schmalen Bauernwegen passieren. Sie taucht unsere Gesichter in mildes Rot, funkelt im Chrom unserer Fahrradlenker. An seinem hat mein Freund einen Korb befestigt und darin seinen Kassettenrekorder, aus dem jetzt die letzten Takte von der Abbey Road erklingen: The End. Ein schmerzliches Gefühl von Abschied ist in mir, obwohl wir doch gerade erst begonnen haben, Musik zu machen.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Mohnkuchen

Das Blaue

Pläne

Elektroschock

Kasuga

Stimmen

Pfannkuchengesicht

Getting it better

Steinbrecher

Betteln

Ros

Mist

Aufnahme

Streit

Ruhm

Ono-Macht

Amore

Schüleraustausch

Rennbahn

Siddhartha

Bootleg

Luxor

Gewitterwolke

Ausbruch

Rock’n’Roll

C-Rohr

Bass

Schweiß

Schinken

Stellungswechsel

Einheit

Angebot

Am Fenster

Die Hose

Irritationen

Goldtop

Totenglocke

Wendezeit

Prolog

Ich rieche Gras, feuchte Erde. Ich sehe Himmel, einen schönen Sommerhimmel, blau mit Schäfchenwolken. Der erdige Geruch will nicht dazu passen, nicht zu meinem Zustand. Ich schwebe, fühle mich leicht, körperlos.

Ich habe gelesen, dass die Seele beim Sterben den Körper verlässt. Sie wird durch einen Tunnel zu einem schönen Licht gezogen. Und das Leben, das man verlässt, zieht an einem vorbei. Mein kurzes Leben, zehn Jahre, um genau zu sein.

Ich sehe mich selbst: einen Lulatsch, viel zu groß für sein Alter; aus jeder Menge rage ich heraus. Das will ich nicht, ich schäme mich. Und dann stehe ich auch noch im Licht. Im Schulchor während der Heiligen Messe. Ich gehe extra schon in die Knie, mache einen Buckel und senke den Kopf. Ich richte meine Stimme nach unten, mein Gesang soll nicht aus der Menge heraustönen, ich will nicht herausragen. So gut singe ich auch nicht. Der ganze Chor eigentlich nicht. Dazu probt er zu selten. Die vierte Klasse muss aber. Das war immer schon so. Die Zweitklässler kommen zur Kommunion. Mein kleiner Bruder ist dabei und guckt bestimmt. Ich sehe ihn nicht. Ich will nichts sehen.

Und jetzt passiert es: Plötzlich passt die Melodie unserer Stimmen nicht mehr zur Orgelbegleitung. Als drehte jemand einen Knopf, kippen wir alle weg, werden dünner und verklingen schließlich ganz. Der ganze Chor ist verrutscht, hat Schlagseite bekommen, er kentert und geht sanglos unter. Aber nicht klanglos, denn die Orgel spielt unverdrossen weiter. Wie gewohnt schert sich der Organist nicht um die Gemeinde; alle wissen, dass er schlecht hört. Die Dirigentin, Musiklehrerin unserer katholischen Grundschule, rudert hilflos mit den Armen, guckt schließlich ratlos zum Priester rüber, der missmutig dreinschaut, weil er sich unerwartet von seinem Thron erheben muss.

Denn jetzt erstirbt auch die Orgelmusik. Stille. Mein Kopf droht zu platzen, ich ducke mich noch tiefer, doch es hilft nichts: Ich rage dennoch heraus. Wie unbekümmert alle um mich herum sind. Bin ich denn der Einzige, der sich für diese Panne schämt? Die Kirche ist voll und bestimmt sind alle Augenpaare auf mich gerichtet, auf den langen, schon älter wirkenden Jungen, Oberversager unter Versagern. Dabei sollte doch gerade der Chor die Kommunionfeier festlich machen.

Mein kleiner Bruder feixt bestimmt schon, wird es mir später aufs Butterbrot schmieren. Und er wird mich auslachen, sich lustig machen über meinen Tomatenkopf.

Verzweifelt starre ich auf das rote Licht beim Tabernakel, das ewige Licht. Die Kerze brennt ganz ruhig. Sie ist geschützt. So wie meine Mitsänger. Doch wer schützt mich? Ich ertrage die Stille nicht. Wann geht es endlich weiter? Um Himmels willen, warum habe ich plötzlich so lange Haare?

Das passiert nicht wirklich. Träume ich? Sterbe ich? Unwahrscheinlich. Das da bin zweifellos ich! In älter, mit Flaum über der Oberlippe und fast schulterlangem, lockigem Haar. Es umrahmt mein schmales Gesicht. Ich sehe aus wie Marc Bolan. Werde ich so einmal aussehen? Wie mein Idol von T.Rex? Get it on, yeah!

Das Leben geht weiter. Ich kann nicht tot sein. Nicht jetzt. Ich spiele Gitarre, eine elektrische, singe in ein echtes Mikrofon, stehe auf einer richtigen Bühne. Draußen?

Über meinem Kopf ist Himmel, ein schöner Sommerhimmel, blau mit Schäfchenwolken. Ich höre Stimmen, das zischende Geräusch der Fabrik hinter unserem Garten. Die Leichtigkeit ist weg; es ist, als würde ich auf den Boden gepresst, als sei ich gefallen – bin es wohl auch. Ich rieche Gras und Erde. Ich liege auf dem Rasen. Ich höre Lachen. Es klingt erleichtert. Klar und hell das meiner beiden jüngeren Brüder, seltsam fiepend das meines neuen Freundes. Botte.

Jetzt weiß ich es wieder: Ich habe mich an der Teppichstange hochgezogen, habe sie unter meinem Bauch gespürt, hart und kalt, habe die Jungs unten stehen gesehen, gespannt wartend, habe mich nach vorne geneigt, mich um die Stange rollen wollen – und losgelassen.

Mohnkuchen

Botte kommt jetzt erst an die Reihe. Ich darf dabei sein, als mein Freund endlich auch die Hostie bekommt. Und Wein! Wie ich ihn beneide. Da machen die evangelischen Christen keine halben Sachen. Auch wenn die kleine Kirche, der Pastor (Betonung auf der ersten Silbe) und überhaupt die ganze Zeremonie seltsam fremd und nüchtern auf mich wirken. Ich dürfe mich nicht wundern, hat mir meine Mutter eingeschärft, die seien halt anders und deren Kirche sei, nun ja, eigentlich keine richtige Kirche, jedenfalls längst nicht so glanzvoll wie unsere katholische, die heilige.

Botte sieht das sicher anders, so ehrfürchtig, wie er guckt. Er wirkt ungewohnt brav in seinem Anzug, fast schon wieder etwas rausgewachsen. Er hat einen ordentlichen Schuss gemacht, wie unsere Eltern einen Wachstumsschub bei Kindern nennen, ist mit seinen vierzehn Jahren nicht nur so alt wie ich, sondern inzwischen auch fast so groß. Wie er bin ich kurz zuvor noch ziemlich moppelig gewesen. Die vielen Süßigkeiten, die drei Teller Mittagessen. Wenn’s dem Jungen doch schmeckt. Der wächst eben. Ein Rückfall ins Babyalter, als man mich regelrecht mästete – das erste Kind wird wohl am meisten verwöhnt.

Bottes Backen glänzen immer noch, auch wenn er jetzt nicht mehr dick ist. Ich muss daran denken, wie er sich als Kind selber Schwein genannt hat. Ich war der Hund, wegen meiner braunen, etwas treudoof blickenden Augen, mein zweiter Bruder ein Pferd, weil er diese Tiere so gerne malte, und mein jüngster Bruder eine Maus, so nannte ich ihn schon, als er gerade laufen konnte. Die Ansichtskarte aus dem Urlaub folgerichtig: Hallo Hund, hier ist es schön. Es gibt viel zu sehen. Viele Grüße, auch an das Pferd und die Maus – Dein Schwein.

Botte ist kräftig, aber nicht untersetzt, eigentlich genau richtig proportioniert, fast schon männlich, auch in seiner Mimik, während ich eine Bohnenstange bin, fast eins-neunzig groß, aber im Gesicht noch der Milchbubi aus der Zeit vor dem »Schuss«.

Mit wichtigem Gesichtsausdruck, die Brille mit dem Zeigefinger die schmale, gerade Nase hochschiebend und ohne seine Angehörigen auch nur eines Blickes zu würdigen, verlässt Botte gemeinsam mit sieben anderen Konfirmanden die Kirche, angeführt von dem erstaunlich kleinen Pastor, der blutleer und ausgemergelt wirkt wie Graf Dracula und über den mein Freund nicht allzu viel Gutes zu erzählen weiß. Ein Sadist sei er, die Hand sitze ihm recht locker. Einem Jungen, der im Konfirmandenunterricht über das Klavierspiel seiner ältesten Tochter gelacht habe, habe er das Ohr so lang gezogen, dass der Arme laut schreiend rausgerannt sei, um beim nächsten Mal aber wieder zu erscheinen, als sei nichts gewesen.

Botte heißt eigentlich Robert. Nichts hasst er mehr, als Robbi genannt zu werden. Wie in Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt. Wir mochten die Fernsehserie, aber so heißen? Bei Spitznamen kennt Botte keine Gnade. Legendär ist die Geschichte aus seiner Grundschule: Als ihn jemand auf dem Pausenhof Berti taufen wollte, warf sich Botte einfach auf ihn und nahm ihn in den Schwitzkasten. So lange, bis seine Klassenlehrerin einschritt, weil der Unterricht längst schon wieder begonnen hatte. Seitdem genoss er Respekt und alle nannten ihn Botte, wie er es wollte. Sich mit ihm anzulegen, kam auch mir nicht in den Sinn, seitdem ich zu Beginn unserer Freundschaft mit ihm aneinandergeraten war und, obwohl er da einen Kopf kleiner war, den Kürzeren gezogen hatte.

Keine Ahnung, wann und wie ich Botte überhaupt kennengelernt habe, aber Robert habe ich ihn nie genannt. Robert Bothe ist einfach Botte. Er ist mit der westfälischen Lautung aufgewachsen, die nach Pott oder Kotten klingt und damit härter, als die Bothes ihren Familiennamen selber aussprechen, irgendwie fein und »buttrig«, mit kurzem, hinten am Gaumen gebildeten Vokal, der auch auf das T abfärbt, es tatsächlich butterweich, fast stimmhaft klingen lässt, wie im Dialekt des gemütlichen, schnurrbärtigen Oswald Huber aus der österreichischen Serie Hallo – Hotel Sacher ... Portier. Bottes Mutter und seine ältere Schwester rufen ihn, so gesehen, bei ihrem Familiennamen. Nur sein Vater nennt ihn Robert, wenn er überhaupt mal was sagt; meistens werkelt der stille Mann mit dem seltsam löchrigen, wie von Dutzenden kleinen Schrotkugeln vernarbten Nacken in einem kleinen Anbau, einen Zigarrenstummel zwischen seinen verhornten Lippen und immer mit karierter Schiebermütze auf dem Kopf. Ein wenig erinnert mich Bottes Vater an den Schauspieler Fritz Muliar, bekannt aus Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk.

Bottes Familie stammt aus dem Sudetenland, von da, wo in meinem Schulatlas Tschechoslowakei steht, aber aus einer Gegend, die nicht sehr weit von Österreich entfernt liegt, sodass sich die Bothes eigentlich als Österreicher verstehen. Bottes Eltern sind »Vertriebene«, die aber nicht Zuflucht im nahen Österreich beziehungsweise in Süddeutschland suchten oder fanden, sondern am Ende viel weiter weg bei uns im Münsterland. Das war in den späten Sechzigern. Da bezogen die Bothes eine Doppelhaushälfte am Ende unserer Straße. Seltsamerweise habe ich Botte erst Anfang der Siebziger, mit ungefähr zehn Jahren kennengelernt.

In der überwiegend plattdeutsch sprechenden Nachbarschaft unserer Münsterländer Kleinstadt namens Doesbeck (ausgesprochen wie »Doosbeck« und eben nicht »Dösbeck« wie in Dösbaddel) wirkten sie eine Weile wie Exoten. Etwa, wenn Frau Bothe in der örtlichen Metzgerei nach »Blunzen« verlangte, in der Bäckerei nach »reschen Semmeln« fragte oder ein Brot vom Vortag (zu Recht) als zu »letschert« ablehnte.

Botte spricht reines Hochdeutsch, wohl weil er früh die sprachlichen Besonderheiten als hinderlich wahrgenommen hatte, und vermeidet selbst die plattdeutsch geprägten Lautungen und Redensarten. Als Grundschüler drückte er sich bereits gewählt aus, betonte die Wörter überdeutlich und wirkte dadurch in den Augen seiner Lehrer und Nachbarn, auch meiner Eltern, als »naseweis« und »neunmalklug«.

Die Bothes wurden anfangs aber keineswegs wie Aussätzige behandelt, im Gegenteil: Weil sie sich anstrengten dazuzugehören, sich überdies als sehr gastfreundlich und gesellig erwiesen, waren sie bald sehr beliebt. Zugleich wachten sie darüber, dass sie im Gegenzug nicht zu kurz kamen, vor allem ihre Kinder.

Einmal, als ich mit meinen Brüdern auf dem Weg zu einem Ferien-Spielenachmittag in der Stadthalle war, passte uns Bottes Mutter ab. Sie hatte uns wohl schon lange kommen sehen, denn aus dem Wohnzimmer der Bothes kann man einen Gutteil der Straße überblicken, wenn auch nicht bis zu uns, weil unser Haus weiter oben hinter einer Kurve liegt. Die Tür wurde aufgerissen und heraus trat Bottes Mutter, die gleichermaßen kräftig und resolut ist. Wie immer trug sie eine ärmellose, hellblaue Kittelschürze, die ihre starken Hausfrauenarme besonders betonte.

»Wollts ned a den Bothe mitnemman?«, fragte sie in ihrem singenden Dialekt und schüttelte dabei den Kopf mit dem rötlich-blonden Kurzhaarschnitt.

»Uundh?« Sie schürzte die Lippen, was ihrem Gesicht einen fordernden Ausdruck verlieh, und trat noch einen Schritt auf uns zu, aber nur, um ihrem Sohn Platz zu machen, der bereits in der Jacke im Türrahmen stand und missmutig zu Boden blickte.

»Jez ziag net so a Gfries!«, sagte sie zu Botte.

Mit zusammengekniffenen Augen und Lippen drückte er sich an ihr vorbei und marschierte wortlos in die Richtung, in die wir wollten. Wir verabschiedeten uns von Bottes Mutter und folgten ihm.

»Musst di a b‘nähm, höast?«, rief sie ihrem Sohn hinterher. Doch der war schon in die Hauptstraße abgebogen. Wir ließen uns Zeit, ich sowieso, denn ich hatte mich tags zuvor mit Botte gestritten und eigentlich herrschte Sendepause zwischen uns.

Ich dürfe mich nicht wundern, hatte meine Mutter damals noch gesagt, die seien ja aus dem Osten, aus der Tschechei, und hätten da eine ganz andere Kultur gehabt, die sei uns fremd. Die Leute von da würden auch andere Sachen essen.

Stimmt, bemerkte ich schnell, als ich von der Mohnmasse probierte, die Botte für seine Mutter von der Bäckerei holen musste und die ich bis dahin nicht gekannt hatte. Wir probierten davon gleich vor dem Laden, pulten uns mit den Fingern etwas aus dem schwarzen Schlammhäufchen im Wachspapier, was auf meiner Zunge eine Geschmacksexplosion auslöste. Seit diesem Moment liebe ich Mohnkuchen über alles.

Jetzt sitze ich bei Botte im Wohnzimmer. Wir essen diesen köstlichen Kuchen, trinken Cola aus der großen Glasflasche. Und dann passiert etwas, das alles verändert.

Das Blaue

Wir sind allein bei den Bothes und können nicht mehr. Zwei winzige Kuchenstücke sind übrig geblieben. Jetzt habe ich Bauchschmerzen. Wir haben aber auch reingehauen. Und viel zu hastig. Bei mir hatte das einen einfachen Grund: Die ganze Zeit hatte ich befürchtet, dass die zwei Wellensittiche, die frei im Wohnzimmer der Bothes umherfliegen dürfen, auf den Kuchen kacken. Überall sonst finden sich jedenfalls ihre vertrockneten Kotkrümel.

Mit einem Knall stellt Botte die leere Colaflasche auf den Tisch. Obwohl wir satt und träge sind, hält es ihn nicht auf dem Sofa. Erst denke ich, er will den Fernseher einschalten, was ich keine schlechte Idee finde, zumal ich bei ihm, anders als zu Hause, in Farbe gucken kann. Doch Botte öffnet den Deckel des Plattenspielerschranks. Das ist neu. Hat er überhaupt vernünftige Platten? Meine Neuerwerbung ist Sheer Heart Attack von einer Gruppe namens Queen. Wahrscheinlich kennt er die gar nicht, geschweige denn Songs wie Brighton Rock oder Killer Queen. Überhaupt hat er bisher keine besondere Musikleidenschaft erkennen lassen.

Feierlich klappt er die Stütze aus, hängt sie in den Deckel ein, drückt routiniert einen Knopf neben dem Tonarmhebel und einen weiteren am Röhrenradio, das sich seitlich im offenen Teil des Schrankes befindet. Ich beneide ihn etwas für dieses altmodische Möbelstück, in dem alles einen behüteten, staubfreien Platz hat und aufgeräumt wirkt, anders als bei uns, wo die Geräte einfach nebeneinander im selbst gebauten, weiß lackierten Bücher- und Nippesregal stehen, Kabelsalat inklusive. Die eingebauten Lautsprecher verbergen sich bei den Bothes an den zwei Seiten des Schrankes, hinter den senkrechten, wie geschnitzt wirkenden Aussparungen, die mich an gleichlange Orgelpfeifen erinnern.

Botte scheint die Prozedur zu genießen. Beinahe ehrfürchtig öffnet er die linke Schranktür, hinter der sich die Schallplatten befinden, fein säuberlich einsortiert in einen spiralförmigen Ständer. Es sind etwa dreißig LPs und wohl ebenso viele Singles. Davor steht eine Plattenhülle mit grünem Rahmen und dem rot-weißen Schriftzug der Bild-Zeitung: Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten – Vergiß die Heimat nicht! steht über einer im Halbrund angeordneten Gruppe von Blasmusikern, alle in bräunlichen Trachten mit weißen Kniestrümpfen, im Vordergrund wohl der besagte Ernst Mosch, der sich einer gedrungenen Frau mit weißen Bauschärmeln und Schürze zuwendet, als wolle er gleich mit ihr tanzen. Die Egerländer kommen mir bekannt vor; ich vermute aus dem Fernsehen, wo volkstümliche Gruppen und Bigbands von James Last oder Max Greger, ohne die keine Show auszukommen scheint.

Die samstägliche Abendunterhaltung im Kreise der Familie gehört ist zum Glück vorbei. Mittlerweile gebe ich mir das nicht mehr; dafür bin ich jetzt auch zu alt oder besser: zu jugendlich. Zum Glück gibt es für uns Vierzehn jährige bessere Angebote, allen voran die Disco13 im katholischen Jugendheim, die immer donnerstags ab 16 Uhr stattfindet und ab 19 Uhr nahtlos in die Disco16 übergeht, dann mit progressiver Musik, Bier- und Raucherlaubnis. Obwohl wir älter aussehen, zumal Botte, der schon Ansätze von Koteletten hat, dürfen wir nicht bleiben; die Betreuer kennen uns leider und haben Schiss vor einer Polizeikontrolle. Unfair ist nur, dass sie bei den Mädchen oft ein Auge zudrücken. Wir wissen natürlich, warum.

Botte starrt über den Rand seiner Brille hinweg, fingert an den Platten herum, zieht immer wieder welche heraus, doch anscheinend findet keine seine Gnade. Er stutzt. Im nächsten Moment hält er eine blaue Platte in Händen. Sie lässt sich aufklappen und zeigt ein über beide Seiten reichendes Schwarz-Weiß-Foto. Ich habe das Bild noch nie gesehen, erkenne auf den ersten Blick nur Menschen, darunter Kinder und vorne einen blonden Jungen mit Bürstenschnitt, der mich an ein Nachbarskind erinnert. Dann entdecke ich die langhaarigen Musiker; sie haben sich unter die Leute gemischt, die allesamt an einem schmiedeeisernen Gitterzaun stehen. Es sind die Beatles, aber sie sehen anders aus, als ich sie kenne. Wie Hippies, der eine mit seinen zurückgebundenen Haaren und der runden Brille wirkt auf mich wie ein Muttchen, die Großmutter von Kasperle und René.

Obwohl ich einige Lieder von den Beatles aus dem Radio kenne, habe ich mir nie etwas aus ihnen gemacht. Die Stücke kamen mir so brav vor wie die Schlager, die meine Eltern hören, nur eben auf Englisch. Das Yeah, Yeah, Yeah fand ich affig und jetzt erinnere ich mich auch an einen Fernsehauftritt: vier Jungs in altmodischen, dunklen Anzügen, mit schwarzen Krawatten und hässlichen Topffrisuren, der Schlagzeuger mit der dicken Nase, das steife Gehopse, gekrönt von einem bekloppt aussehenden Kopfschütteln, das ihre Frisuren nicht im mindesten durcheinanderbrachte, dafür aber Hunderte Mädchen, die heulten und so laut kreischten, dass von der Musik kaum etwas zu hören war, schließlich die tiefe Verbeugung beim Schlussakkord, ein exaktes, gleichzeitiges Abknicken in der Hüfte, das den Blick auf die gestriegelten Pilzköpfe freigibt.

Die Haare auf diesem Albumfoto sind deutlich länger. Ich habe nie verstanden, warum meine Eltern einen Mann mit langen Haaren abfällig einen Beatle nannten, wahlweise auch einen Gammler oder Hippie. Und ich begreife erst jetzt und hier, im Wohnzimmer meines Freundes Botte, dass tatsächlich nicht die Pilzkopffrisuren gemeint waren, die ansatzweise sogar mein Vater hatte, sondern die langen Mähnen der späteren Beatles.

Ein Beatle wohnte direkt an der Hauptstraße, nicht weit von unserer Siedlung, ein Typ mit langen, glatten, schon leicht grauen Haaren und einer roten Lederjacke, einer wie der tätowierte Begleiter der Raupe, eines kreisrunden Fahrgeschäfts auf der Kirmes, der immer die Plastikchips einsammelte und noch mit wehendem Haar auf dem Trittbrett stand, wenn uns die Fliehkraft in unserem Dreiersitz schon längst nach außen drückte und sich bald schon die grüne Stoffhaube der Länge nach über uns spannte, was immer das Ende der Fahrt einläutete und dem Karussell von außen betrachtet das Aussehen einer Raupe gab, die sich in den Schwanz beißt.

Als Kind hatte ich Respekt vor dem langhaarigen Nachbarn, den alle nur Puffi nannten, weil er Zuhälter war und wohl schon im Knast gesessen hatte. Passt bloß auf, dass ihr nie auf die schiefe Bahn geratet, warnten uns unsere Eltern. So wie der Puffi. Wir sollten einen großen Bogen um ihn machen, denn er habe bestimmt ein Messer dabei, ein Springmesser wie die italienischen Gauner von der Mafia. Lange Haare, so die Botschaft, waren schon der Anfang einer schiefen Bahn. Die schiefe Bahn stellte ich mir immer rutschig vor, wie den abschüssigen Weg bei der alten Kapelle, die wir im Winter als Schlittenbahn benutzten und die mein sportlicher Vater einmal auf Ledersohlen hinabgeglitten war, ohne zu fallen.

Botte nimmt die Platte aus der ersten Hälfte des Doppelalbums, zieht die schwarze Vinylscheibe aus der Schutzhülle und dreht sie in den Händen, wobei er darauf achtet, nur die Ränder und die Mitte zu berühren. Ich muss lachen, denn das Label auf der einen Seite zeigt einen grüngelb gesprenkelten Apfel, das auf der anderen eine Apfelhälfte. Botte entscheidet sich für den ganzen Apfel, die Seite 1. Er hebt den Tonarm an, der Plattenteller beginnt, sich zu drehen. Ganz behutsam setzt er die Nadel auf den Anfang der Rille, schafft es, anders als ich zu Hause, dass es keinerlei Kratzgeräusch gibt. Ein leichtes Knistern, dann ertönt ein Instrument, das ich noch nie gehört habe. Es klingt wie eine Querflöte oder sogar zwei, aber ich ahne, dass es etwas anderes ist. Die Töne pulsieren, münden in einen Akkord und schon erklingt Gesang.

Let me take you down ´cause I’m going to Strawberry Fields ...

Die Welt wird plötzlich ganz klein. Gebannt starre ich auf den sich drehenden Apfel, höre Musik, die mir Gänsehaut macht – eine sehr angenehme. Meine Haarwurzeln stellen sich auf, lassen die Kopfhaut kribbeln wie unter Ameisengewimmel. Ich kann kaum atmen, fühle mich wie in einem Tunnel, an dessen Ende ein grüner Apfel rotiert. Die verbotene Frucht ... Was für ein Paradies öffnet sich mir mit dieser Musik? Ich tauche in eine fremde, ganz und gar wundersame Welt ein. Und in diesem Moment weiß ich, dass ich Musik machen will. Musik wie diese.

Pläne

Botte lässt die Platte weiterlaufen, Penny Lane mit dem hämmernden Klavier und dem abwärts schreitenden Bass, das spektakuläre Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, das endlich meine Starre löst. Botte grinst. Er wirkt stolz. Er merkt, dass ich ergriffen bin. Tatsächlich habe ich ihm den Besitz einer solchen Platte nicht zugetraut. Eine Band wie die Beatles hatte ich bisher nicht auf meiner Liste. Mein Musikgeschmack kommt mir plötzlich kindisch vor.

»Die Platte ist von meiner Schwester«, sagt Botte. »Wenn sie jetzt hier wäre, würde sie mich hauen. Jetzt weiß ich, warum.«

»Heißt das, du hast sie bisher auch nicht gehört?«

Botte betrachtet das blaue Album nachdenklich, wechselt zwischen Vorder- und Rückansicht hin und her, vergleicht die Bilder, die offensichtlich zu verschiedenen Zeiten in einem Treppenhaus gemacht worden waren. Er gibt mir das Album. Auf der Vorderseite blicken die langhaarigen Beatles über das Geländer, deren fantastische Songs wir gerade hören. Die Rückseite zeigt die Vier in derselben Position, aber aus ihrer Anfangszeit – so wie ich sie kenne und bisher nicht unbedingt mochte. Vielleicht lohnt es sich, jetzt auch ihre frühen Stücke genauer anzuhören.

»Es gibt auch noch ein rotes Album«, sagt Botte. »Da sind die jungen Typen vorne und hinten die alten.«

»Ich finde die jungen ja irgendwie albern. Hast du die mal im Fernsehen gesehen?«

»Ne, aber ich hab mal in das Rote reingehört, bei Keilmann auf der Bahnhofsallee. Da sind gute Lieder drauf. Ich glaub, ich kauf mir das. Von meinem Konfirmationsgeld. Eigentlich soll ich das alles sparen, sagt Mama.«

»Kenn ich!«, sage ich und denke an mein eigenes Sparbuch, auf dem sich leider nicht so viel befindet, wie ich es ursprünglich erhofft habe, denn ich hatte den Fehler gemacht, mir Bücher zur Kommunion zu wünschen, statt Geld. Der Fehler ist nicht so sehr das Buch an sich – ich lese wahnsinnig gerne –, sondern die Tatsache, dass man es selten ein zweites Mal liest. Musik kann man dagegen immer wieder hören, vor allem diese.

Lucy in the Sky with Diamonds. Das Lied kenne ich. War das nicht von Elton John?

»Ja, witzig«, sagt Botte, »Aber schau mal, was da steht.«

»Lennon & McCartney«, lese ich laut. »Dann hat der es von den Beatles. Vielleicht ist Crocodile Rock auch gar nicht von ihm.«

Botte zuckt mit den Achseln und ich bin mir in diesem Moment nicht sicher, ob er weiß, wovon ich rede. Ich bin kein Fan von Elton John, aber ich habe die ganzen Lieder immer in Mal Sondocks Discothek im WDR, einer wöchentlichen Radio-Hitparade auf WDR2, mitgeschnitten. Damals habe ich einen Radio-Kassettenrekorder bekommen. Obwohl ich meinen Eltern eingeschärft hatte, dass ich auf keinen Fall eines dieser neuen Ein-Knopf-Geräte haben wollte, schenkten sie mir genau so ein Gerät. Es gebe in der Preisklasse nix Besseres, hatte ihnen der Ver käufer bei Keilmann gesagt. Schon während der zweiten Sendung hatte ich den ersten Bandsalat, wegen dem ich die Neuerscheinungen verpasste. Wenig später funktionierte der Rücklauf nicht mehr, sodass ich die Kassetten immer drehen und vorwärts spulen musste, was sehr viel langsamer ging und mich zusätzlich nervte.

Botte lacht. »Hast du deinen Kasi von Sanyo noch, den mit dem komischen Knopf für alles?«

Kann er Gedanken lesen? »Der ist im Arsch. Naja, nicht ganz, spulen kann ich nicht mehr. Das Teil war von Anfang an scheiße«, gebe ich zu.

Botte hat gut Lachen, sein Radio-Kassettenrekorder von ITT Schaub-Lorenz war zwar etwas kleiner und klang blechern, aber er funktionierte zuverlässig.

»Und deiner?«

Botte stöhnt. »Macht keinen Spaß. Ich hab aber auch nie so viel aufgenommen wie du. Mal Sondock ist nicht mehr gut; die Sachen, die er spielt, finde ich mittlerweile alle doof. Von dem hier«, er deutet auf den Plattenschrank, »da hab ich viel mehr davon. Zu Weihnachten wünsch ich mir nen eigenen Plattenspieler. Hier kann ich ja nur was hören, wenn Lotte weg ist.«

Applaus ertönt, dann eine sanft geschlagene Gitarre, ein Klavier und ein satter Bass – das Intro von A Day in the Life. Wir erstarren wieder. Was für eine wunderschöne Melodie. Und wie poetisch der Text! In Englisch bin ich ganz gut und ich verstehe ziemlich viel. Schon überlege ich mir, wie ich es auf Deutsch singen würde. Ich schreibe manchmal Geschichten. Botte auch. Eine Zeit lang haben wir uns unsere Texte gegenseitig zum Lesen gegeben. Botte schreibt eher witzig, überhaupt ist er ein lustiger Typ, manchmal auch nur albern, dann lacht er mehr über seine Scherze als alle anderen, überdreht und mit einer viel zu hohen Stimme, die ihn etwas tuntig wirken lässt. Dabei ist er schon weit im Stimmbruch, während er bei mir gerade erst begonnen hat.

Eine Gitarrenpassage klingt besonders schön. Ich glaube, ich habe so etwas Ähnliches neulich schon einmal gehört, und zwar bei den Nachbarn gegenüber. Der Sohn ist siebzehn und hat öfter Freundinnen und Freunde da. Sie sitzen dann im Garten auf dem Rasen, lachen viel und ich denke, sie rauchen auch Haschisch. Sehen kann ich sie nicht, denn dichtes Gebüsch versperrt mir die Sicht, aber ich kann sie hören. Neulich hat jemand Gitarre gespielt. Es klang unheimlich schön. Ich stand am Zaun und habe mir in diesem Augenblick gewünscht, auch so spielen zu können. Aber dazu müsste ich erstmal eine Gitarre haben. Die billigste Konzertgitarre kostet 200 Mark, habe ich im Schaufenster unseres kleinen Musikladens gesehen, der auch nur ein paar davon hat, weil er lieber Klaviere und Orgeln verkauft. So viel Geld habe ich nicht auf dem Sparbuch. Dass mir meine Eltern etwas dazugeben, bezweifle ich. Als ich ihnen beim Abendbrot meinen Wunsch mal andeutete, reagierten sie abweisend. »Das ist doch nur ein Strohfeuer, nachher liegt das Ding wieder in der Ecke. Dazu ist es einfach zu teuer.« Damit war das Thema vom Tisch. Doch jetzt, hier bei meinem Freund Botte, ist das Verlangen wieder da – und viel stärker als zuvor.

»Ich würde ja unheimlich gern Gitarrespielen lernen«, platzt es aus mir heraus, direkt in den düsteren Abschluss akkord des Stückes hinein, als hätte ich genau darauf gewartet. Meine Worte schweben wie der Ton, der jetzt gar nicht enden will. Bottes Blick ist unergründlich, doch ich sehe, dass es in ihm arbeitet. Unvermittelt springt er auf, würgt die Fanfare des nächsten Stückes ab, nimmt die Platte vom Teller und schiebt sie in die Hülle zurück. Seine Hände zittern. Kaum dass er die LP zurückgeräumt und die Geräte ausgeschaltet hat, kommt seine Mutter zurück. Sie sieht müde aus und biegt gleich in die Küche ab.

»Mama, wir haben uns was überlegt!«, ruft Botte ihr zu und als zur Antwort nur das Schlagen der Kühlschranktür kommt, setzt er nach. »Wir möchten gern Musik machen. Mit Gitarre.«

Stille. Botte duckt sich etwas, als fürchtete er ein Donnerwetter. Seine Mutter blickt zur Tür herein. Ich hätte geschworen, dass sie ihm einen Vogel zeigen würde, doch sie nickt nur.

»Du hast ja Geld«, sagt sie. »Aber überleg dir das gut. Wenn du das wirklich willst, meinetwegen.«

Wie ich Botte beneide.

Elektroschock

Wenn ich es mir recht überlege, habe ich den Gitarrenwunsch schon viel länger in mir. Mit Botte, meinem kleinen Bruder und Bottes Mitschüler Ente, der eigentlich Anton hieß und am liebsten englisch Antony genannt werden wollte, hatten wir im Sommer 1974 sogar schon eine »Band« gehabt.

Das erste und einzige Mal traten wir auf unserer Terrasse auf, die eine ideale Bühne war. Auf dem Rasen, drei Stufen unterhalb, hatten wir Stühle aufgestellt, die gar nicht für alle Nachbarskinder reichten. Unsere Instrumente hatten wir in vielen Kellerstunden aus Spanplatten und Sperrholz gebastelt, die wir mit Plakafarben grell-bunt angestrichen hatten.

Botte wollte Trommler sein und er war der Einzige, dessen Instrument, tatsächlich Töne erzeugte. Er hatte sich bei einer nahen Fabrik Kanister besorgt, die er einfach zusammenstellte und mit zurechtgeschnittenen Stöcken aus dem Wald bearbeitete. Als Becken dienten Topfdeckel, für die er abenteuerliche Ständerkonstruktionen ersonnen hatte, die leider regelmäßig umkippten.

Ente hatte sich eine Bassgitarre aus Sperrholz geschnitten. Sie wirkte recht kümmerlich und hatte die Saiten nur aufgemalt.

Anders als meine »Gitarre«, für die ich mir aus zwei Sperrholzplatten mit der Laubsäge zwei gleiche Formen geschnitten hatte – eine davon mit Schallloch –, die ich mit Abstandsklötzchen verbunden und seitlich mit Klebeband verschlossen hatte. Der Hals war eine Latte, über die ich Rosendrähte spannte und oben sowie auf der Platte mit Nägeln befestigte, an denen ich mir regelmäßige den Handballen aufkratzte.

Das absolute Highlight aber war meine »Orgel«, ein knallgrünes Ungetüm aus Spanplatten, das ich auf einem Campingtischchen platzierte. Die Tasten habe ich mit weißer und schwarzer Farbe aufgemalt und dabei anhand eines Fotos sogar auf die richtige Anordnung geachtet.

Mal griff ich zur »Gitarre«, mal spielte ich »Orgel«, je nachdem, welches Lied gerade lief. Denn wir spielten Playback: Die Musik kam von meinem Sanyo-Rekorder, den ich hinter einer Obstkiste als Lautsprecher-Attrappe verbarg. Natürlich reichte die Lautstärke nicht im Ansatz aus, um den »Zuschauerraum« ausreichend zu beschallen, geschweige denn das Trommeln von Botte zu übertönen, der sich komplett verausgabte und immerhin recht ordentlich im Takt blieb. Und so spielten wir Mal Sondocks Hitparade rauf und runter, rockten zu Golden Earring, Led Zeppelin, Sweet und T.Rex, machten die wildesten Verrenkungen zu Ballroom Blitz und Solid Gold easy Action – und leider auch zu einem Song von den Sparks.

Ich hatte sie bei TopPop im holländischen Sender AVRO oder in Ilja Richters Disco gesehen und mich besonders über den Klavierspieler gewundert, der mit seinem schmalen Oberlippenbärtchen wie eine dürre Parodie von Adolf Hitler aussah und komische Grimassen zog. Um unser Publikum, das sich schon während unseres ersten Stückes zu langweilen begann, aufzumuntern, spielten wir den Sparks-Hit. Und ich Idiot versuchte, diese Witzfigur zu imitieren. Immer krasser gerieten mir die Grimassen, immer schiefer zog ich meinen Mund, stierte aus großen Augen auf die Kinder, die nur müde grinsten.

Das sei doch für den Anfang ganz nett gewesen, meinte der völlig verschwitzte Botte, da hätten wir uns doch ein Eis verdient. Wir marschierten zum kleinen Tante-Emma-Laden am Bahnübergang, zahlten jeder zwanzig Pfennig für das kleinste Schöller-Eis und rissen die blauglänzende Verpackung herunter. Doch was war das? Kaum dass mein Eis die Lippen berührte, fühlten sich diese schon taub an. Ich konnte es gar nicht richtig lutschen, mein Mund schien plötzlich schief zu sein. Ich zog die Mundwinkel nach oben, nein nicht die, nur den linken, mein rechter gehorchte nicht. Die ganze Gesichtshälfte wollte nicht, fühlte sich taub an. Panik erfasste mich. Ich warf das kaum gegessene Eis einfach weg und begann zu rennen.

Der HNO meinte anderntags, das könne von den Ohren kommen, er tippe auf eine versteckte Otitis media, und weil der Druckausgleich nicht funktionierte, durchstach er mir das Trommelfell. Noch nie hatte ich einen solchen Schmerz verspürt, er war wie eine Explosion und mir wurde schwarz vor Augen. Zur Sicherheit überwies mich der Arzt an die Uniklinik Münster, an der wir bereits für den nächsten Tag einen Termin bekamen. In der Nacht konnte ich vor Aufregung nicht schlafen. Weil mein rechtes Auge offenblieb, drückte ich es ins Kissen, was mich zu einer einseitigen Schlafposition verdammte und dadurch erst recht wachhielt. Düstere Gedanken über Flüche und Strafen kamen mir in den Sinn. Hatte meine Oma uns Kinder nicht immer gewarnt: »Zieh keine Grimassen, sonst bleibt dein Gesicht so stehen«?

In aller Frühe fuhren mich meine Eltern in unserem Käfer zur Klinik in der gut fünfzig Kilometer entfernten Stadt, in der ich zuvor nur einmal gewesen war. Wie immer saß ich auf der Rückbank, schmeckte bei jeder Erschütterung den Roststaub auf meiner Zunge, der aus den knackenden Sitzfedern aufstieg. Der Weg führte über Landstraßen, an Feldern und Wiesen vorbei, auf denen Kühe halb im Nebel standen. Als wir Münster erreichten, ging gerade erst die Sonne auf.

In der Klinik wurde ich an ein elektrisches Gerät angeschlossen. Der Arzt legte eine Manschette um meinen rechten Arm und nahm einen dicken Stift in die Hand, der an einem roten Kabel mit dem Gerät verbunden war. Ich ahnte nichts Gutes, als der Arzt mir den Stift an die rechte Backe hielt, doch ich spürte nur ein Kribbeln. Meine Gesichtsmuskeln begannen zu zucken, ohne dass ich es kontrollieren konnte. Das diene der Stimulation, meinte der Arzt und mein Vater nickte wissend – er ließ sich gerade zum Krankenpfleger umschulen. Im nächsten Moment musste er lachen, denn als die Elektrode meine Schläfe berührte, spielte mein rechtes Auge verrückt. Es zwinkerte in einem fort, was mir unangenehm war. Mein Vater merkte es und zwang sich, nicht mehr zu lachen. Zudem hatte ihn meine Mutter angestoßen, die mich nur sorgenvoll ansah.

Ob ich die Klinik in den nächsten Wochen aufsuchen könnte, fragte der Arzt, während er die Elektroden entfernte. Eine ambulante Therapie sei bei meiner halbseitigen Fazialislähmung unbedingt angezeigt, sonst bleibe das so, und er bezweifele, dass das Krankenhaus in unserem Ort ein solches Gerät überhaupt besitze. Meine Eltern blickten erst mich, dann einander und schließlich den Arzt mit wachsender Verzweiflung an. Mein Vater könne mich auf keinen Fall jeden Tag chauffieren, meine Mutter habe ja keinen Führerschein, und dass wir Zwei täglich mit dem Bus fahren, könne man sich jetzt, wo mein Vater wegen der Umschulung weniger Geld bekomme, nicht leisten. An ein Hotel war erst recht nicht zu denken. Der Arzt sah mich nur bedauernd an und verabschiedete sich von uns.

Wider Erwarten fand sich eine Möglichkeit in Doesbeck. Ausgerechnet der Herr der Schmerzen, mein HNO, fand in den Katakomben des alten Krankenhauses ein Gerät, das noch aus dem Krieg zu stammen schien und von dem ich fürchtete, dass es eher Folterzwecken gedient hatte. Es wirkte altersschwach und brummte wie eine ganze Trafostation. Die Elektrode zwickte auch viel mehr als die moderne in Münster, mein Arm schmerzte von dem Stromdurchfluss. Aber der Doktor machte mir Mut.

Sechs Wochen lang musste ich nun jeden Tag für eine halbe Stunde anrücken, das Zwicken und Knistern ertragen und immer wieder, jetzt mit ärztlicher Erlaubnis, Grimassen ziehen. Ich glaube, jeder hätte gelacht, wenn er mich so gesehen hätte – und erst recht meinen Arzt. Heute noch sehe ich sein Gesicht vor mir, dessen Muskelbewegungen ich nachmachen sollte, seinen verschmitzten Aus druck, wenn sich seine Muskeln anspannten, die schmalen Schlitze seiner Augen und die hohe Stirn, dessen Haut wie die eines erkalteten Puddings wackelte, mal glatt war und mal Falten warf. Bald stand ich ihm in nichts mehr nach. Dafür, dass er mir wieder zu einem ganzen Gesicht verholfen hatte, bin ich ihm bis heute dankbar. Und als ich vor einem Jahr in der Kirche von seinem plötzlichen Tod erfuhr, zog ich automatisch – und natürlich völlig unpassend – meine Mundwinkel hoch.

Kasuga

»Und du bist dir wirklich sicher?« Meine Mutter sieht mich forschend an. »Wehe, die steht nachher in der Ecke rum.«

Ich umklammere die Gitarre, als gehörte sie schon mir, aber noch ist sie nicht bezahlt.

»Ganz sicher«, stöhne ich. Wie oft denn noch? Ich bezahle die doch komplett von meinem Geld. Die 140 Mark von meinem Sparbuch und weitere 100 Mark von meinem Taschengeld, das ich für den kleinen Ferienjob in den Gartenanlagen des neuen Krankenhauses bekommen habe, in dem mein Vater jetzt als Krankenpfleger arbeitet. Da bleibt sogar noch etwas Geld für eine Tasche und einen zweiten Satz Saiten übrig.

Wie oft habe ich mir die Nase am Schaufenster des kleinen Musikladens plattgedrückt, mich kaum von der Auslage lösen können, in der drei Konzertgitarren auf Ständern glänzten. Jetzt stehe ich mit meiner Mutter vor der Ladentheke, ziehe immer noch genüsslich den zitronigen Duft ein, der mich schon beim Betreten des Geschäfts in Hochstimmung gebracht hatte. So riecht das Paradies, nach Zitrone und nicht nach Milch und Honig. Auch die Gitarre selbst riecht so. Aus dem Schallloch nach Holzleim – ein wenig wie meine selbstgebastelte Gitarre damals auch.

»Mit der Kasuga 310 machen Sie nichts falsch«, sagt der Ladenbesitzer mehr an meine Mutter als an mich gewandt und zwirbelt die Spitzen seines imposanten Schnurrbarts. »Sie klingt nicht ganz so voll wie die 312er, aber der Unterschied ist minimal – im Gegensatz zum Preis.«

Dat is‘n guten Schuh, höre ich in meiner Erinnerung den Schuhladenbesitzer sagen, bei dem wir Kunden sind, seit ich denken kann. Es mussten jedenfalls immer günstige Schuhe sein, denn wir drei Kinder wuchsen alle Nase lang aus ihnen heraus. Ich werde unsicher. Ob ich doch die 312er nehmen soll? Allerdings wäre dann kein Geld mehr übrig für die Gitarrentasche und einen Satz Nylonsaiten, die der Verkäufer mir dringend empfiehlt, weil gerade am Anfang »schnell mal eine reißt«. Andererseits habe ich kaum einen Unterschied zwischen den beiden Modellen gehört, als der Verkäufer mit seinen Wurstfingern über die Saiten fuhr.

»Also dann!« Meine Mutter nimmt mir die Entscheidung ab, indem sie kurz Daumen und Zeigefinger aneinander reibt.

Der Ladenbesitzer lacht und schiebt die Gitarre vorsichtig in die hellbraune Tasche aus Kunstleder. Schnaufend tippt er ein paarmal auf die Tasten der alten Registrierkasse, dessen Schublade kurz darauf mit einem Bimmeln aufspringt.

»Das macht dann 239 Mark zusammen, junger Mann.« Seine Backen glänzen.

Ob Botte seine Gitarre schon hat? Für ihn bliebe jetzt nur noch die teurere Kasuga, so viel weiß ich. Vorausge setzt, er kauft auch hier und nicht in Gronau oder sogar Münster. Feierlich lege ich zwei blaue und zwei grüne Scheine auf den Tisch, die wir kurz zuvor nur ein paar Meter weiter von der Sparkasse geholt haben. Ich muss daran denken, wie ich als Kind mit Vorliebe den Zwanzigmarkschein »gefälscht« habe, die Banknote an der Fensterscheibe, ein Blatt Zeichenpapier darüber haltend und gegen das Licht die Konturen akribisch nachzeichnend, die ich später mit Buntstiften ausmalte, etliche verregnete Nachmittage lang.

»Viel Spaß dann mit dem guten Stück! Und wenn wat is, kommste vorbei, ne?« Der Verkäufer gibt mir sogar die Hand, ehe er mir das eingepackte Instrument überreicht und wir den Laden verlassen.

Es fühlt sich ungewohnt an. Nicht, dass ich mit meiner Mutter einkaufe, sondern dass ich zum ersten Mal selber bezahle. Ich bin kein Kind mehr. Vorbei die Zeiten, als ich eine Jacke oder Hose nur in Begleitung und mit dem Geld meiner Eltern kaufen konnte. Wer weiß, vielleicht wirft die Musik ja was ab. Botte und ich haben nämlich vor aufzutreten, sobald wir spielen können. Nächste Woche beginnt der Gitarrenkurs an der Volkshochschule. Ich kann es kaum erwarten.

»Jetzt hetz doch nich so!«, ruft meine Mutter von hinten. »Nachher fällste noch hin und dat Ding ist kaputt!«

Ein Mädchen mit langen, dunklen Locken kommt aus dem katholischen Stift, sieht erst meine Gitarrentasche, dann mich an. Ihr Lächeln trägt mich bis nach Hause.

Stimmen

Ich bin enttäuscht. Für das Geld hätte er mir wenigstens eine Stimmgabel geben können. Schmollend verlasse ich den Musikladen. Noch einmal sieben Mark habe ich bezahlt. Meine Mutter war so lieb, mir einen Zehner aus ihrem Haushaltsportemonnaie zu geben. Sie merkt, dass es mir ernst ist mit meinem neuen Hobby. Anders meine beiden Brüder, die nur abwinken, wenn ich die Saiten zupfe. Sie haben ja recht, bisher habe ich noch nichts zustande gebracht. Wie ich die Gitarre stimmen muss, weiß ich erst jetzt. Ich war zu feige nachzufragen. Oder zu beleidigt; der Ladenbesitzer hätte es mir bestimmt gezeigt.

Wo ist Botte eigentlich? Hat er jetzt endlich seine Gitarre? Warum lässt er nichts von sich hören? Ein paarmal bin ich an seinem Haus vorbeigelaufen, aber jedes Mal war er irgendwo anders. Hat er womöglich keine Lust mehr?

Am Sonntagnachmittag steht er endlich vor der Tür. Er strahlt mich an, seine Backen glänzen und sind rot wie bei dem Mädchen auf der Rotbäckchen