18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

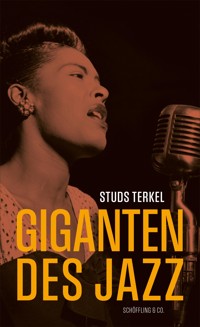

Die Anfänge des Jazz und die Karrieren seiner ersten Stars waren wild: Bix Beiderbecke verlor häufiger einen Schneidezahn, den das Publikum dann suchen musste, denn ohne konnte er nicht weiter Trompete spielen. Joe Oliver, der King, machte sich nicht nur musikalisch breit: Mit zwei Litern Milch vertilgte er locker zwölf Hamburger. Dizzy Gillespie besorgte sich sein erstes Instrument im Pfandhaus. Und Billie Holiday kaufte von ihrer ersten Gage ein Sandwich und ein Hühnchen für ihre Mutter. Studs Terkel, der sich selbst als »Guerilla-Journalist« bezeichnete, kannte zahllose solcher Geschichten über die Größen der klassischen Jazz-Ära aus erster Hand, lernte er doch viele persönlich kennen. In seinen 13 virtuos geschriebenen und zeitlosen Porträts werden die Künstlerinnen und Künstler so lebendig, dass man glaubt, bei den vibrierenden Ursprüngen des Jazz in New Orleans, Chicago und New York dabei gewesen zu sein. Mitreißende Porträts von Joe Oliver, Louis Armstrong, Bessie Smith, Bix Beiderbecke, Fats Waller, Duke Ellington, Benny Goodman, Count Basie, Billie Holiday, Woody Herman, Dizzy Gillespie, Charlie Parker und John Coltrane. Mit Illustrationen von Robert Galster.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Studs Terkel

GIGANTEN DES JAZZ

Aus dem Amerikanischen von Karl Heinz Siber

Schöffling & Co.

Zur Erinnerungan John Lewellen und Elisabeth Riley

1Joe Oliver, der King

Captain, captain, I mean you must be cross

Captain, captain, I said you must be cross –

When it’s twelve o’clock and you won’t knock off.

Der wuchtige Mann mit dem traurigen Gesicht und der Narbe über dem linken Auge sang leise vor sich hin. In dem Billardsaal, in dem er als eine Art Aufseher beschäftigt war, sortierte er Kugeln ins Regal. Es war ein Aprilabend in Savannah im Bundesstaat Georgia. Man schrieb 1938.

»Ein schöner Blues, den du da singst, Joe«, sagte ein junger Poolspieler, während er seinen Queue einkreidete.

»Ich hab ihn geschrieben«, antwortete das Faktotum.

»Und ich bin Napoleon Bonaparte!«, spottete der junge Mann. »Als Nächstes erzählst du uns noch, dass auch das Stück, das gerade aus der Jukebox kommt, von dir ist, Joe!«

Der Mann, der auf den Namen Joe hörte, lächelte versonnen.

»Ist es auch.«

Der ganze Ballsaal lachte.

Die Platte, die sich in der Jukebox drehte, war »Sugarfoot Stomp« in der Version von Benny Goodman und seinem Orchester.

»Wirklich«, setzte der kräftige Mann in ernstem Ton hinzu. »Ich nannte es ›Dippermouth Blues‹. Sie haben ihm einen anderen Titel gegeben, aber es ist meine Nummer.«

»Erzähl uns mehr darüber, Papa Joe, erzähl uns mehr!«, frotzelte ein anderer und stieß dabei seinen Freund mit dem Ellenbogen an. Sie machten sich lustig über Joe Oliver, das Faktotum.

»›Papa Joe‹! So hat Louis mich immer genannt!«, murmelte Oliver vor sich hin.

»Welcher Louis?«

»Louis Armstrong. Er war mein Schüler.«

Brüllendes Gelächter im Billardsaal. Die Gäste schlugen sich auf die Schenkel und jauchzten. Das war lustiger als Kino.

Es war Mitternacht, als Joe Oliver, 53 Jahre alt, die Lichter ausmachte und die Eingangstür zum Billardsaal abschloss. Er tat einen Seufzer der Erschöpfung. Er war schrecklich müde. Um 9 Uhr morgens musste er wieder aufschließen.

Als er durch die lautlose Straße schlurfte, in der er sein möbliertes Zimmer hatte, dachte er an den »Dippermouth Blues«. Wie er Chorus für Chorus auf seinem gold glänzenden Kornett geblasen hatte! Das war, bevor ihm die Zähne ausgefallen waren, bevor er krank geworden war. Das war in einer Zeit gewesen, als man seinen Namen noch kannte.

In seiner Kammer setzte er sich hin und schrieb einen langen Brief an seine Schwester Victoria. Mit ihr wechselte er viele Briefe. Sie wusste, wer er war.

Liebe Schwester,

ich muss Dir etwas sagen, aber erschrick bitte nicht. Ich habe hohen Blutdruck. Ich kann es nicht behandeln lassen, weil das 3 Dollar pro Arztbesuch kostet. So langsam macht es meinem Herz zu schaffen. Aber ich bin keiner, der gleich aufgibt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich eine Chance habe. Scheint, dass jedes Mal, wenn eine Tür zugeht, unser gütiger Gott eine andere aufmacht.

Sein ganzes Leben war Joe Oliver ein Optimist gewesen. Solange er zurückdenken konnte. Er legte den Stift zur Seite und starrte die nackte Wand an. Er lächelte, als Erinnerungen an seine Kinderzeit in New Orleans in ihm aufstiegen – das Bild eines pummeligen kleinen Jungen, der auf dem Bordstein saß. … Eine Blaskapelle marschierte vorbei.

Wann war das gewesen? 1895? 1896? So lange her, und dabei fühlte es sich so an, als sei es erst gestern gewesen …

Der zehnjährige Joe Oliver sprang freudig erregt hoch und rannte auf die Straße. Wie viele andere Kinder folgte er der Kapelle. Teenager und kleinere Jungen und Mädchen, aber auch Erwachsene liefen tanzend oder hüpfend hinter der Musik her. Sie bildeten die sogenannte »zweite Linie«.

In New Orleans liebten alle die Musik dieser Brass Bands. In den späten 1890er- und den frühen Zehnerjahren des 20. Jahrhunderts fand fast jeden Tag eine Parade statt. Die Schwarzen, erst seit einer Generation vom Joch der Sklaverei erlöst, feierten ihre neu gefundene Freiheit in dieser Musik. Brass Bands spielten auf Jahrmärkten, an Feiertagen, bei Picknicks im Grünen und bei Beerdigungen. Zu so ziemlich jedem Anlass wurde Musik gespielt.

Bei Beerdigungen spielte die Kapelle auf dem Weg zum Friedhof ein getragenes Spiritual. Auf dem Rückweg ließen die Musiker jedoch ein fröhliches Stück erklingen. Das war keinesfalls als ein Mangel an Pietät zu verstehen! Dem Verstorbenen hatte man auf dem Weg zu seiner letzten Ruhestätte die Reverenz erwiesen. Auf dem Heimweg wurde Musik für die Lebenden gespielt. Das Leben ging weiter. Das wollte der Kornettist zum Ausdruck bringen, wenn er sein Instrument gen Himmel richtete und die Band ein ausgelassenes Marschlied anstimmte. Die wenigsten von diesen Musikern konnten Noten lesen. Sie spielten nach Gefühl, wie der Augenblick es ihnen eingab. Sie nahmen sich alle erdenklichen Freiheiten gegenüber dem ursprünglichen Werk heraus. Viele der Melodien, die sie spielten, kamen aus Europa, vorwiegend aus Frankreich und Spanien. Aus diesen Ländern stammten viele der frühen Einwanderer, die sich in Louisiana niedergelassen hatten. Die Rhythmen wiederum kamen aus Westafrika, aus den dortigen Küstenländern, wo die Vorfahren der Musiker im 17. und 18. Jahrhundert von Sklavenjägern verschleppt worden waren. Diese Mischung ergab eine Musik, wie noch niemand sie gehört hatte. Voller Schwung, Freiheit und Leichtigkeit. Die Erwachsenen und Kinder, die die »zweite Linie« bildeten, marschierten nicht einfach im Rhythmus der Musik mit, sie tanzten danach. Es war der Jazz in seinen Kinderschuhen.

Der kleine Joe Oliver tanzte verzückt hinter der letzten Reihe der Musiker und ahmte den Bandleader nach. Er hielt ein imaginäres Kornett in den Händen, betätigte mit seinen Fingern imaginäre Ventile und schickte imaginäre Töne gen Himmel.

»O Mann!«, murmelte der Kleine vor sich hin. »Wäre es nicht das Höchste, wenn ich einmal ein richtiges Instrument blasen und die ganze Stadt es hören würde! Eines Tages werden sie mich den König nennen, so wie Buddy Bolden!«

Bolden war der erste Kornettist aus New Orleans gewesen, der sich einen Namen erspielt hatte. In den späten 1890er-Jahren marschierte er häufig an der Spitze seiner Kapelle durch die Straßen der Stadt. Derjenige, der dem Kornett die höchsten und schönsten Töne entlocken konnte, durfte den Beinamen »King« tragen. Buddy Bolden war zu jener Zeit der unumstrittene König.

Es könnte das Jahr 1898 gewesen sein, als der dreizehnjährige Joe Oliver ein verbeultes Kornett ergatterte und sich das Spielen darauf beibrachte. Es ging langsam voran, aber er gab nicht auf. Er lernte das Notenlesen! Mit großer Mühe entzifferte er die aufs Papier gedruckten Melodien. Das Lesen fiel ihm nicht leicht.

Eines Tages stellte sich Walter Kenchen, ein Musiklehrer, bei Joes Mutter vor. »Mrs. Oliver, ich würde den kleinen Joe gerne in meine Blaskapelle aufnehmen. Würden Sie das erlauben?«

»Aber er ist erst vierzehn!«, antwortete Mutter Oliver.

»Es ist eine Kinderband. Sie sind alle aus unserem Viertel«, erklärte der Lehrer.

»Ist er denn gut genug?«, wollte Mrs. Oliver wissen.

Joe mischte sich ein. »Mama, was denkst du? Ich werde der Kornett King von New Orleans sein! Lass mich mitspielen, lass mich mitspielen!«

Mr. Kenchen klopfte dem Jungen sacht auf die Schulter.

»Es ist noch ein weiter Weg dorthin, Joe. Du musst noch eine Menge dazulernen auf deinem Instrument. Aber du gibst dir große Mühe, das kann ich zu deinen Gunsten sagen.«

Mit der Kinderband trat Joe Oliver in mehreren Städten Louisianas auf. Auf einer dieser Fahrten nach Baton Rouge hatte er einen Unfall: Ein Besenstiel verletzte ihn über dem linken Auge. Die Platzwunde ließ eine Narbe zurück, die ihm bis an sein Lebensende erhalten blieb.

Joes Mutter starb schon 1900. Von da an war es seine Schwester Victoria, die sich am intensivsten um sein Wohlergehen kümmerte und die über all die Jahre eine treue Freundin ihres jüngeren Bruders blieb.

In den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts spielte Joe bei etlichen Brass Bands; er konnte das Kornett laut und lange blasen. Einen seiner ersten Jobs hatte er bei der Onward Brass Band unter Manuel Perez. Hier fingen aber auch schon seine Probleme an. Er hatte sich so sehr daran gewöhnt, präzise nach gedruckten Noten zu spielen, dass es ihn irritierte, wenn die anderen improvisierten.

»Pack lieber ein und geh nach Hause, Joe!«, sagten die anderen. »Du spielst zu laut und zu schlecht.«

Oliver war niedergeschlagen. Er wusste, sie hatten recht. Zum Jazz gehört mehr als nur eine Melodie, die auf einem Blatt Papier steht, Note für Note nachzuspielen. Joe wusste nur zu gut, dass noch etwas dazukommen musste, nämlich ein Gefühl von Freiheit.

»Du musst das rauslassen, was in dir ist«, sagte ihm Bunk Johnson. Von Bunk, für den er einige Male einsprang, lernte Joe, wie wichtig es für Jazzmusiker war, sich freizuspielen, bis es »swingte«.

In der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts arbeitete Oliver als Butler. Mit dem Spielen in Brass Bands konnte man nicht genug Geld verdienen, um sich und seine Familie zu ernähren. Joe war inzwischen verheiratet; seine Frau Stella hatte eine Tochter aus einer früheren Ehe.

Joe Oliver war ein guter Butler, aber ein noch viel besserer Kornettist. Unablässig übte er, unablässig hörte er den anderen zu. Die beiden Kollegen, die er am meisten beneidete und fürchtete, waren Manuel Perez und Freddie Keppard. Sie strahlten so viel Selbstsicherheit aus. Eines Tages, das schwor er sich, würde er besser sein als sie. Er übte jeden Tag und seine Fortschritte wurden bemerkt und kommentiert.

»Dieser Joe Oliver, der hat jede Menge Dynamit in seinem Horn.«

»Und jede Menge Kraft in der Lunge«, ergänzte ein anderer.

Irgendwann musste er öfter einen Ersatzmann, der für ihn »butlerte«, anheuern, als dass er die zahlreichen Angebote selbst annehmen konnte. Die Eagle Brass Band bot ihm Gigs an, ebenso die Olympia Band, die Magnolia Band und das Original Superior Orchestra.

Der 110 Kilo schwere Riesenkerl mit dem Kornett wurde zu einer bekannten Figur auf den Straßen von New Orleans, die er mit wechselnden Blaskapellen durchstreifte. So wie er einige Jahre vorher hinter Buddy Bolden hermarschiert und ihn imitiert hatte, hatte er jetzt sein eigenes jugendliches Gefolge. Darunter war ein magerer kleiner Knabe aus einem rauen Viertel namens Back o’ Town. Sein Name war Louis Armstrong.

Doch Oliver war noch nicht am Ziel seiner Wünsche. Das Publikum sprach von Freddie Keppard als dem King. Diejenigen, die nicht für Keppard schwärmten, schätzten Manuel Perez.

»Ich bin besser als diese beiden«, murmelte Oliver. »Ich kann das Kornett lauter und länger und schöner spielen als sie.«

Eines Abends trat er auf die denkbar dramatischste Weise den Beweis dafür an.

Es war das Jahr 1910. Joe Oliver arbeitete jetzt hauptberuflich als Musiker. Er war Kornettist im Abadie Cabaret im Nachtclubbezirk von New Orleans, Storeyville. Keppard war die große Attraktion im Pete Lala’s, einen Straßenblock weiter, und Perez war die große Nummer in einem anderen Club in derselben Straße.

Joe fingerte nervös an den Ventilen seines mitgenommen aussehenden Instruments herum. Ein Kornett hielt bei ihm nicht lange, dafür spielte er zu kraftvoll. Er hörte, wie an einem der Tische ein paar Gäste in ehrfürchtigem Ton von seinen Konkurrenten sprachen: »Keppard und Perez, das sind die Kings!«

Kurz entschlossen wandte sich Oliver an den Klavierspieler, Richard M. Jones.

»Hau rein, in B-Dur.«

»Was?«, fragte der Pianist verdutzt – die Band hatte gerade Pause.

»Einfach einen Blues in B«, versetzte Oliver ungeduldig.

Jones griff in die Tasten, und Joe setzte das Kornett an die Lippen und blies. Er schritt auf die Straße hinaus, stellte sich an die Ecke und blies den Blues, laut, klar und wahrhaftig. Er wandte sein Instrument in die Richtung von Lala’s Café, wo Keppard die Ohren spitzte. Dann schickte er seine Hornstöße zu dem Café, in dem Perez spielte.

Von überall strömten die Leute herbei – aus Häusern, Läden und Lokalen. Stolz nahm Oliver die Lippen vom Mundstück seines Kornetts und rief so laut er konnte: »So! Damit jeder weiß, wer hier der King ist!«

Er spielte seinen Blues weiter und schlenderte dabei ins Abadie Cabaret zurück. Die Leute folgten ihm.

Es war Joe Olivers Krönungsnacht. Von diesem Tag an war er der bejubelte King.

Wie es einem König geziemte, liebte Joe das satte, volle Leben. Sein Appetit war der eines Löwen. Es war nicht ungewöhnlich, dass er ein Dutzend Hamburger auf einen Schlag verspeiste und sie mit zwei Liter Milch hinunterspülte. Sein Lieblingsgericht waren jedoch die roten Bohnen mit Reis, die seine Frau Stella so erstklassig zuzubereiten wusste.

»Essen und Poolbillard sind meine beiden liebsten Zeitvertreibe«, pflegte er lachend zu sagen.

Er verbrachte ebenso viel Zeit in den Billardsälen von New Orleans wie in den Nachtclubs, in denen er spielte.

Im Abadie verdiente er zwar nur 12 Dollar die Woche, aber die Trinkgelder, die er zugesteckt bekam, vermehrten diesen Lohn um ein Vielfaches. Das Wichtigste für Joe Oliver jedoch war, als die Nummer eins unter den Musikern von New Orleans anerkannt zu sein. Er genoss dieses Leben in vollen Zügen.

1911 beendete Freddie Keppard sein Engagement in Lala’s Café und begab sich mit seiner Band auf eine Tour durch den Norden der USA; Joe Oliver nahm seinen Platz ein. Während seiner Zeit im Lala’s begann King Oliver mit Dämpfern zu experimentieren. Er versuchte, den Klang der menschlichen Stimme einzufangen, ein leises Klagen ebenso wie ein lautes Kreischen.

Er probierte Gerätschaften aller Art aus: Tassen, Gläser, eine Sandkuchenform vom Kinderspielplatz, das Gummiteil eines Abflussstampfers. Er führte diese Gegenstände von vorn gegen den Schalltrichter seines Kornetts. Die so erzeugten Klangfarben waren funkelnd und eloquent.

»Hört euch das Kornett unseres Kings an!«, murmelte der Gast. »Es weint wie ein Baby! Wa-wa! Wa-wa!«

»Es klagt wie eine Frau!«, sagte ein anderer.

»Es knurrt wie ein wütender Mann!«, setzte ein Dritter hinzu.

»Es redet! Es redet mit uns!«

Olivers Lieblingsdämpfer war ein kleines Metallding, das in der Form an einen Türknauf erinnerte. Er hatte es immer bei sich in der Hosentasche. Stets verfolgte ihn die Angst, andere könnten seine Ideen und Tricks stehlen.

In dieser Zeit begann er eine große Zahl von Jazzstücken zu komponieren. Sein berühmtestes war der »Dippermouth Blues«. Die Melodie baute sich auf einer immer wiederkehrenden Note auf. Das Stück steigerte sich zu einem furiosen Stakkato mit einer sich wiederholenden Sequenz von Tönen, die Oliver quasi übereinanderstapelte. Es war anrührend und überwältigend zugleich. Dieser Blues war ein Paradestück für sein Instrument.

Wenn ein Musiker, der unter den Zuhörern war, sich nach einem von Olivers selbst komponierten Stücken erkundigte, wurde dieser sogleich misstrauisch.

»Wie heißt dieses Teil, King?«, lautete die Frage.

»Ach, das«, antwortete Joe gleichgültig. »Es heißt ›Who Struck John?‹« Das war seine stereotype Antwort auf alle Fragen dieser Art.

Joe Oliver war in diesen Jahren ein sehr gefragter Mann. Es war nicht ungewöhnlich, dass er mehrere Gigs an einem Abend spielte. Neben seinen regelmäßigen Gigs in den Clubs von Storeyville trat er bei Picknicks, Beerdigungen und auf Jahrmärkten auf. Der Klang seines Kornetts war allgegenwärtig in New Orleans, sowohl auf den Straßen der Stadt als auch in ihren Bars.

Sein glühendster Fan und Anbeter war der kleine Louis Armstrong, ein Vierzehnjähriger, der bis vor Kurzem in einem Heim gelebt hatte. Der große, kräftige Mann erwiderte die Gefühle des Jungen. Er erkannte in dem kleinen Louis den Musiker, der eines Tages seinen Platz einnehmen würde. Während er mit anderen wenig Geduld hatte, nahm er sich für den kleinen Armstrong immer Zeit. Bei jeder Gelegenheit gab er ihm Tipps, redete ihm gut zu, vermittelte ihm Gigs. Er schenkte ihm sogar ein Kornett.

Oliver liebte Kinder seit jeher. Er hatte eine kleine Stieftochter, Ruby, hatte aber immer von einem eigenen Sohn geträumt. In Louis Armstrong sah er den Jungen, der sein Sohn hätte sein können. Louis nannte ihn »Papa Joe«. Und das mit gutem Grund.

Spätestens ab 1917 gab es in New Orleans keine Band, die es mit der von Oliver und dem Posaunisten Kid Ory geleiteten hätte aufnehmen können. Dieses großartige Gespann tauchte oft an irgendeiner Straßenecke von New Orleans auf, auf einem geparkten offenen Pferdewagen einen Blues schmetternd, um das Publikum auf ein bevorstehendes Bankett oder ein laufendes Nachtclub-Engagement hinzuweisen. Wenn ein anderes Ensemble das Pech hatte, in derselben Straße ebenfalls ein Reklamekonzert zu geben, wurde es von der Oliver-Ory-Band regelmäßig mit Leichtigkeit »weggeblasen«.

Das war für die betroffene Kapelle immer ein demütigendes Erlebnis. Oliver bemühte sich stets, seinem Schützling Armstrong eine solche Schmach zu ersparen.

»Wenn du jemals mit einer Band vorbeikommst, Kleiner«, sagte er zu Louis, »dann stell dich auf die Zehenspitzen, damit ich dich auf deinem Wagen sehen kann. Ich werd dann nicht gegen dich blasen.«

1918 verabschiedete sich King Oliver aus New Orleans. Chicago buhlte um seine Dienste. Das US-Marineministerium hatte im Jahr davor ganz Storeyville dichtgemacht, nachdem immer wieder Matrosen in Wirtshausschlägereien verwickelt worden waren. Diese Maßnahme der Bundesbehörden führte dazu, dass viele Auftrittsmöglichkeiten für Jazzmusiker wegfielen. Chicago war eine Metropole mit einer rasch zunehmenden schwarzen Bevölkerung. Die riesigen Schlachthöfe und Stahlwerke Chicagos boten Arbeit für viele. Ein ungeheuer großes potenzielles Publikum wartete dort auf Musik.

Es war ein trauriger Abschied für Oliver; viele Freunde versammelten sich am Bahnhof, um ihm Glück und Erfolg zu wünschen. Doch keiner empfand mehr Wehmut als Louis Armstrong. Zwar trat er die Nachfolge seines Idols in der Band von Kid Ory in New Orleans an, aber er fragte sich, ob er »Papa Joe« je wiedersehen würde.

Als Oliver in Chicago ankam, warteten auf ihn zwei Jobs. Der neu eröffnete Club Royal Gardens bemühte sich ebenso um ihn wie das Dreamland Café. Jimmy Noone, ein exzellenter Musiker aus New Orleans, arbeitete in dem einen, Sidney Bechet, ein Meister auf der Klarinette und ebenso auf dem Sopransaxophon, in dem anderen. Für welchen Club würde Oliver sich entscheiden?

»Ich nehme beide«, sagte er lakonisch.

Keiner widersprach. Die Musiker aus seiner Heimatstadt wussten um seine eminente physische Kondition und seine bärenstarke Lunge. Hatte er nicht auch in New Orleans auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig getanzt?

Joe Oliver wurde in Chicago von seinem ersten Tag an als erstrangiger Jazzmusiker akzeptiert.

1920 stellte er eine eigene Band zusammen. So galt die Doppelbelastung nicht nur für ihn, sondern für alle seine Musiker. Die Kapelle spielte von 21.30 Uhr bis 1 Uhr morgens im Dreamland und marschierte dann ein paar Blocks weiter zum Pekin Inn, wo es nahtlos bis 6 Uhr morgens weiterging. Für die anderen mochte das ein Schlauch sein; dem Bandleader fiel es leicht. Er konnte die ganze Nacht durchblasen, ohne müde zu werden.

1921 tourten Oliver und seine Band durch Kalifornien. An der Westküste waren die Leute ganz heiß darauf, New-Orleans-Jazz zu hören. Doch hier trat schließlich ein, was Oliver schon lange befürchtet hatte.

Mutt Carey, ein Kornettist aus New Orleans, war vor ihm den Weg an die Westküste gegangen. Mutt hatte eingestandenerweise einige von Joes Ideen kopiert, vor allem den Gebrauch von Dämpfern. Immer wenn Oliver aufstand und zu einem seiner Parforceritte auf dem Kornett ansetzte, war von mindestens einem enttäuschten Zuhörer die Bemerkung zu hören: »Was der macht, ist doch nicht originell. Er kopiert Mutt Carey!«

Nicht nur sein Ruhm war King Oliver vorausgeeilt, sondern auch sein Stil. Dennoch war der Ausflug nach Kalifornien ein großer Erfolg. Oliver erhielt viele lukrative Angebote, die er jedoch ausschlug, um nach Chicago zurückzukehren.

1922 war Joe Oliver auf der Höhe seines Könnens als Musiker. Im Lincoln Gardens, dem früheren Royal Gardens, stellte er eine der aufregendsten Kapellen in der Geschichte des Jazz auf die Bühne. Sie hatte einen stärkeren Einfluss auf junge Musiker als jede andere zu der Zeit aktive Band. Johnny Dodds aus New Orleans war dabei, der die Klarinette weich und warm wie kaum ein anderer spielte; Baby Dodds, Johnnys Bruder, saß am Schlagzeug; eine brillante junge Frau namens Lil Hardin spielte Klavier, Honoré Dutrey die Posaune. Doch das wichtigste Bandmitglied sollte erst noch dazukommen.

Oliver schickte ein Telegramm nach New Orleans: MACHBEIMIRMITIMLINCOLNGARDENSINCHICAGO. Der Empfänger war Louis Armstrong.

Es war ein heißer Sommerabend im Juli 1922, als Louis schüchternen Schrittes den Club betrat. Er kam direkt vom Bahnhof. Als der hünenhafte Bandleader den jungen Mann erblickte, grölte er laut: »Da ist er!«, sprang von der Bühne, umarmte den Ankömmling und ließ seiner Freude freien Lauf: »Wo bist du geblieben, wir haben auf dich gewartet! Mann, Kleiner, ich bin richtig stolz auf dich!«

Mit Oliver und Armstrong als Kornettisten wurde die Creole Jazz Band zum Stadtgespräch nicht nur in Chicago, sondern im ganzen Land. Im Lincoln Gardens drängten sich Abend für Abend euphorisierte Gäste. Viele junge Weiße aus Chicago, die später selbst als Jazzmusiker ihren Weg machten, wurden vor allem von dieser Band mit dem Virus der Jazzbegeisterung infiziert. Sie hörten zu, sie jubelten, sie lernten.

»Wie macht er das bloß?«, fragten sich viele ungläubig. »Woher wissen die anderen, was er vorhat?«

Joe Oliver stand vor seiner Band, spielte zwei oder drei Takte eines Stückes an, stampfte zweimal mit dem Fuß auf, und die Kapelle setzte präzise ein, mit Leidenschaft und Improvisationslust. Nie musste der Bandleader den Titel des nächsten Stückes bekannt geben oder es einzählen. Sie erspürten es.

Am verblüffendsten waren jedoch die »Unisono-Breaks«, improvisierte Kadenzen, die er und Armstrong in die Stücke einflochten. Diese Soli gehörten immer zu den Höhepunkten des Abends. Es gab dafür kein verabredetes Signal; Oliver beugte sich, während er spielte, lediglich ein wenig zu Armstrong hin, woraufhin dieser sein Kornett an die Lippen setzte und in die Melodie einfiel. Mit fehlerloser Präzision bestritten sie den gemeinsamen »Ausritt«, überschwänglich, schmetternd, stolz. Sie verstanden einander blind wie Vater und Sohn.

Die Genialität des jungen Armstrong sprach sich sehr schnell herum, und bald raunte man sich zu: »Oliver versucht Louis kleinzuhalten.«

»Der King hat Angst vor dem jungen Burschen – so sieht’s aus!«

»Armstrong hat Oliver weit hinter sich gelassen.«

Nur die letztere Aussage entsprach der Wahrheit. Von einer Missgunst Olivers gegenüber dem Jüngeren konnte keine Rede sein. Er war sehr stolz auf seinen Schützling. Es mochte Augenblicke geben, in denen er einen Anflug von Neid verspürte, wenn er hörte, welch jubilierende Töne der junge Mann seinem Instrument entlockte. Es war nur natürlich, dass der König Wehmut empfand, als er spürte, dass sein Thron wackelte. Doch Joe Oliver liebte den jungen Mann, der seinen Lehrer überflügelt hatte.

So kam es für ihn nicht überraschend, als Louis Armstrong 1924 das Angebot erhielt, in Fletcher Hendersons Band in New York einzusteigen.

Joe Oliver hatte viele Angebote und Anfragen von der Ostküste ausgeschlagen. Sein Ehrgeiz hielt sich in Grenzen.

»Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich kann so viel Billard spielen, wie ich will. Ich kann mir die Spiele der White Sox im Comiskey Park, nur einen Katzensprung von hier, anschauen. Ich kann den Blues so spielen, wie ich ihn spielen will. Wer braucht New York?«

Doch als das Jahr 1927 kam, hatte Joe Oliver ein erstes bisschen von seiner mitreißenden Spielkraft verloren. Seine Zähne bereiteten ihm Probleme. Zum ersten Mal empfand er das Spielen auf seinem Instrument als anstrengend.

Doch noch kamen die Besucher in Scharen, um ihn zu hören, und noch kopierten zahllose Musiker seinen Stil und seine Technik. Muggsy Spanier, der später zu einem der exzellentesten Chicagoer Kornettisten wurde, nannte Joe Oliver als sein Vorbild für das Spielen mit Dämpfer.

Andere, nicht so begabte Fans notierten Olivers Melodien auf ihrer Hemdmanschette. Als einer von diesen Nacheiferern sich nach einem der soeben gespielten Stücke erkundigte, gab Joe ihm seine Standardantwort: »Ach, das? Das war ›Who Struck John?‹« Kein Fremder würde seine Geheimnisse auskundschaften!

Noch war er der King von Chicago. Der Eimer mit Zuckerwasser stand immer noch auf der Bühne für jeden seiner Mitspieler, der Durst bekam. Die roten Bohnen mit Reis, die seine Frau für ihn zubereitete, schmeckten so köstlich wie eh und je.

Angebote aus New York kamen laufend weiter herein. Und im Frühjahr 1927 ging Joe Oliver auf eines von ihnen ein. Es kam vom Savoy Ball Room, dem Stammlokal einiger der besten schwarzen Jazzbands der Ostküste. Vielleicht waren es vor allem finanzielle Gründe, die ihn zum Abgang veranlassten. In Chicago floss das Geld nicht mehr so.

Es war ein langsamer, billiger Linienbus, der Joe und seine Männer nach New York brachte. Neben seinem Sitz stand ein Henkelmann, gefüllt mit Bohnen und Reis aus der Küche seiner Frau. Der Bus lud die Jungs sozusagen direkt auf der Bühne des Savoy ab, so erschöpft, geschlaucht und schäbig angezogen wie sie waren. Joe entschuldigte sich dafür beim Publikum, das großzügig darüber hinwegsah. Er war schließlich King Oliver, einer der hochgeachteten Väter des Jazz. Er war der legendäre »Papa Joe« des großen Louis Armstrong. Was er anhatte, interessierte sie nicht. Sie wollten seine Musik hören.

Aber es war zu spät.

Der Stil, den Joe Oliver maßgeblich mit kreiert hatte, war längst von anderen Musikern an der Ostküste bekannt gemacht worden. Was der King spielte, war nicht mehr neu. Der Jazz war raffinierter geworden. Es gab jüngere Musiker, die einen neuen Stil pflegten.

Trotzdem erhielt Joe Oliver ein Auftrittsangebot für den Cotton Club, einen der angesehensten Säle in Harlem. Er verschmähte es. Die angebotene Gage genügte ihm nicht. Joe Oliver war immer ein stolzer Mann gewesen. Er hatte Maßstäbe gesetzt für sich und seine Musiker. Er war nicht bereit, weniger zu akzeptieren.

Vielleicht war es ein fataler Fehler von ihm, dieses Angebot auszuschlagen. Doch der »Fehler« von King Oliver wurde zur großen Chance für einen anderen Musiker, der sich einst als der kreativste aller Jazzer entpuppen sollte. Anstelle von Olivers Creole Jazz Band engagierte der Cotton Club eine Kapelle, deren Leiter ein gut aussehender junger Pianist aus Washington war: Duke Ellington.

Mit der Karriere von King Oliver ging es von da an bergab. Schwere und tragische Zeiten brachen für ihn an.

Seine Zähne bereiteten ihm mehr Kopfschmerzen als je zuvor. Nicht lange, und er musste sie sich alle ziehen lassen. Es wurde für ihn immer anstrengender, sein Kornett zu spielen; die Auftritte wurden seltener. Seine Taschen, über Jahre hinweg immer voller Geld, waren jetzt leer. Was am meisten wehtat, war, dass die Leute anfingen, ihn zu vergessen. Dennoch ließ er die Hoffnung nie fahren.

Seine wichtigste Einnahmequelle in den nächsten Jahren waren Tantiemen für Plattenaufnahmen, die er für die Labels Brunswick und Victor gemacht hatte. Es war nicht viel Geld, aber es genügte zum Leben. Doch auch diese Quelle begann zu versiegen.

Vielleicht würden die Fans sich an ihn erinnern, dachte er, wenn er in Städten auftrat, wo man ihn noch nie hatte sehen können. Mit ständig wechselnden Begleitmusikern tingelte King Oliver, angekündigt als »größter Kornettist der Welt« durch viele Städte des amerikanischen Südens. Die erste dieser Tourneen machte er 1930, die letzte 1936. Eine lief schlechter als die andere, die Leute hatten den King vergessen.

Das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm. Eine seiner Tourneen, als »Triumphtour« angekündigt, wurde zum Albtraum … besser gesagt zu einer Serie von Albträumen. Der Tourbus blieb liegen, der Tourveranstalter verschwand mit dem Geld. Das Publikum war laut und hörte nicht zu. Eine Zimmervermieterin behielt als Pfand für die ausstehende Miete die Koffer ein.

King Oliver war ein kranker Mann. Sein Atem wurde kürzer, sein Blutdruck stieg.

Doch sein Optimismus verließ ihn nie – nicht solange er den kleinen metallenen Dämpfer in der Jackentasche hatte und ihn fühlen konnte – den, der wie ein Türknauf aussah.

Einen großen Moment sollte Oliver noch erleben.

Es war am Memorial Day des Jahres 1935 in Savannah, Georgia. Ein ausverkaufter Saal wartete auf King Oliver. Die Menschen hier erinnerten sich an ihn. Von allen Städten, in denen er auf seinen verunglückten Tourneen aufgetreten war, war diese ihm die liebste geworden.

Es war der letzte Triumph, den er in seinem Leben feierte. 1936 beschloss Joe Oliver, krank wie er war, sich in Savannah niederzulassen. Noch immer voller Hoffnung, noch immer von einem Comeback träumend, fütterte er ein kleines Sparkonto mit Münzen. Er machte Pläne, wollte noch einmal nach New York gehen und dort eine Band zusammenstellen. Um über die Runden zu kommen, nahm er einen Job als Mädchen für alles in einem Billardsaal an.

Die jungen Leute, die das Lokal frequentierten, belächelten den schwergewichtigen Mann mit dem traurigen Gesicht, doch der träumte nicht nur von der Vergangenheit, sondern auch von der Zukunft.

»Ich meine immer, dass ich noch eine Chance habe«, schrieb er an seine Schwester. »Scheint, dass jedes Mal, wenn eine Tür zugeht, unser gütiger Gott eine andere aufmacht.«

King Oliver starb am 8. April 1938. Sein Leichnam wurde in einer billigen Holzkiste nach Norden expediert und in New York bestattet.

»Er ist an gebrochenem Herzen gestorben«, sagte Louis Armstrong.

Dennoch, Joe Oliver hatte ein reicheres, volleres Leben gelebt als die meisten Menschen. Viele Musiker fanden sich zu seinem Begräbnis ein. Sie erinnerten sich an den King, an sein feuriges Spiel, seine Ausdauer, seine Wärme. »Papa Joe« war einer der ersten Giganten des Jazz.

Solange es noch junge Leute gibt, die auf einem Blechhorn den Blues spielen, wird King Oliver nicht in Vergessenheit geraten.

2Louis Armstrong, Botschafter des Jazz

Ein dreizehnjähriger Bursche ballerte aus einem 38er Revolver Kugeln in die Luft. »Peng! Peng! Peng!«

Seine drei jungen Freunde, mit denen er auf der Straße für ein paar Cents gesungen und getanzt hatte, heulten ausgelassen drauflos.

»Bravo, Dipper! Wie schön das knallt! Huuuiii!«

Louis Armstrong – der Junge, den sie »Dipper« nannten, kurz für »Dippermouth« –, feierte in New Orleans den Silvester des Jahres 1913.

Er hatte gesehen, wie erwachsene Männer das neue Jahr auf diese Art begrüßten. Es war guter Brauch, mit einer Waffe nach oben zu feuern, direkt in den Himmel. Niemand wollte damit Schaden anrichten, es machte schlicht und einfach Spaß. Louis wusste nicht, dass es per Gesetz verboten war.

Plötzlich riefen seine Kumpels: »Hau ab, Dipper! Ein Bulle! Lauf los, lauf!«

Es war zu spät.

Der Junge schluchzte und bettelte, als sie ihn aufs Polizeirevier brachten. »Bitte, bitte, bitte, Mister. Lass mich heimgehen zu meiner Mama. Ich werd’s nicht wieder tun, ich verspreche es!«

Es war zwecklos. Er wurde ins Heim für farbige verwahrloste Kinder eingewiesen.

In seiner ersten Zeit im Heim fühlte Louis sich schrecklich einsam. Die anderen Jungs waren nicht besonders freundlich zu ihm. Er sehnte sich nach seiner Mutter Mayann. Ihre roten Bohnen mit Reis waren so köstlich, hier im Heim gab es so etwas nicht. Er vermisste seine jüngere Schwester Beatrice, die alle Mama Lucy nannten. Am meisten jedoch vermisste er die Freiheit.

Er war es gewohnt, sich nach Lust und Laune auf den Straßen von New Orleans herumzutreiben, fröhlich hinter den Blaskapellen her zu tanzen, die auf Picknicks, Beerdigungen und Jahrmärkten spielten. Er vermisste die aufregende Musik, die aus den offenen Türen der Kaschemmen von Storeyville drang. Er vermisste die langsamen Bluesnummern, die schnellen Stomps und die mitreißenden, durch Synkopen akzentuierten Märsche. Er liebte diese Musik wie das Leben selbst.

Doch es gab im Heim auch glückliche Momente für ihn. Nämlich immer dann, wenn er der Heimkapelle beim Proben zuhören konnte. Ach, würde ihn doch Mr. Peter Davis, der Musiklehrer, einmal fragen, ob er mitspielen wollte! Würde er ihm doch einmal zeigen, wie man dieses goldschimmernde Kornett blies! Louis war sich sicher: Wenn er dieses Horn nur erst einmal in die Finger bekäme, würde er ihm bald seine Geheimnisse entlocken und darauf blasen wie die Großmeister von New Orleans: wie Bunk Johnson, Freddie Keppard und sein großes Idol, der unvergleichliche Joe Oliver, »Papa Joe«.

Und siehe da, eines Tages, als der kleine Louis wieder einmal hinter der Heimkapelle hockte und sehnsüchtig den jungen Musikern zuhörte, stand plötzlich Peter Davis neben ihm.

»Na, Armstrong, hast du nichts Besseres zu tun, als bei unseren Proben zu kiebitzen?«

Erschrocken und verwirrt hob der Junge den Kopf, doch der Musiklehrer lächelte ihn an. »Könntest du dir vorstellen, in unserer Band mitzuspielen?«

Louis war so überwältigt, dass er kein Wort herausbrachte.

Der Lehrer wiederholte die Frage.

Endlich brachte der Junge eine stammelnde Antwort zustande: »Ganz bestimmt, Mr. Davis, ganz bestimmt.« Damit war Louis Armstrong in die Hausband des Heims für verwahrloste Kinder aufgenommen.

Doch anstatt das Kornett, durfte er nur ein schäbiges Tamburin spielen. Wenn schon, es machte ihm nichts aus, er war Mitglied einer Band! Das war das Einzige, was zählte. Nach kurzer Zeit wurde er zum Schlagzeuger befördert. Peter Davis erkannte die Energie und Freude, die in dem Jungen loderten, sein natürliches Gefühl für den Rhythmus.

Der Tag, auf den Louis geduldig wartete, kam unvermittelt. Der Junge, der bis dahin das Horn geblasen hatte, wurde von seinen Eltern nach Hause geholt. Wer würde ab jetzt die Signale zum Wecken, zum Zapfenstreich und zum gemeinsamen Essen blasen? Louis drückte sich die Daumen. Peter Davis wusste, wovon der Junge träumte, und zögerte nicht lange. Er gab Louis das verwaiste Horn in die Hand und sagte: »Der Job gehört dir. Jetzt üb’ mal schön.«

Als Erstes polierte Louis das schmutzig grün angelaufene Instrument, bis es wieder in glänzendem Gold erstrahlte. Schließlich war es jetzt sein Horn. Er hatte seinen Stolz. Ein gut klingendes Horn sollte auch gut aussehen.

Als die anderen das blitzende Instrument sahen, trampelten sie vor Begeisterung: »Hipp hipp hurra für Dipper! Er ist unser Mann!«

Von jetzt an war es für die Knaben im Heim ein Erlebnis, wenn sie morgens vom Klang des Jagdhorns geweckt wurden. Und abends, wenn es wieder die Lippen des kleinen Armstrong waren, die das Signal zum Schlafengehen bliesen, bereitete ihnen das ein wohliges Gefühl. Wie leicht, wie natürlich diese Töne aus ihm herausflossen.

Auch Mr. Davis war erfreut. »Louis, du bist jetzt reif für das Kornett.«

Der Junge hüpfte vor Freude.

»Das ist das Instrument, das Joe Oliver spielt! Das ist mein Traum, der in Erfüllung geht, Mr. Davis!«

»Jetzt pass mal auf, mein Junge«, sagte der Musiklehrer mahnend. »Das ist kein Zuckerschlecken. Ich kann dir ein paar Stücke beibringen wie ›Home, Sweet Home‹, aber alles andere liegt an dir. Du wirst üben müssen, üben und noch mal üben!«

»Das werde ich auch tun, Mr. Davis, da machen Sie sich mal keine Sorgen«, entgegnete der überglückliche Junge.

»Ton – das ist das Wichtigste«, raunte Mr. Davis ihm vielsagend zu. »Mit einem gepflegten Ton kannst du alles spielen, Ragtime genauso wie klassische Musik.«

»Ja, Sir, ich werde es mir merken.«

»Und du musst fleißig sein, sehr fleißig.«

Louis nickte feierlich.

Peter Davis grinste. »Wenn du dich daran hältst, dann könntest du, das hab ich im Gefühl, der erste Mann in dieser Band sein, lange bevor deine Mama oder dein Papa dich hier rausholt.«

Es war eine Prophezeiung, die ins Schwarze traf.

Die Kapelle des Heims spielte häufig bei Picknicks und in Jugendhäusern. Die Knaben liebten das Marschieren, und so spielten sie oft bei Anlässen, zu denen das Paradieren durch die Straßen von New Orleans gehörte. Und vorneweg marschierte Louis Armstrong, der Bandleader, und spielte hohe, astreine Töne auf dem Kornett. Er platzte fast vor Stolz in seiner schicken Uniform: der vanillefarbenen langen Hose mit den breiten Aufschlägen und dem supereleganten blauen Gabardine-Jackett. Am aufgeregtesten war er an den Tagen, an denen die Kapelle durch sein altes Viertel marschierte, durch die rauen Straßen von Back o’ Town, wo er geboren war.

Dann drängten sich die Menschen auf den Gehsteigen, und sie erkannten ihn. Glücksspieler, Tänzerinnen, Barkeeper, Rausschmeißer, alle warfen ihm Münzen zu, genug, um mehrere Hüte zu füllen. Das Geld lieferte er im Heim ab. »Wir sollten neue Uniformen für die Band kaufen«, schlug er vor.

»Little Louis« war der Stolz und die Freude seines alten Wohnviertels.

»Schaut euch den Kleinen an, wie der dieses Blechding bläst! Das ist der Junge von Mayann!«

»Wahnsinn, was für einen Ton dieser Bursche hat!«