Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

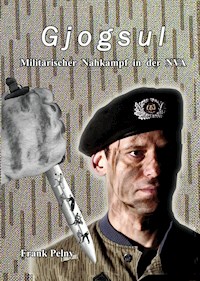

Militärischer Nahkampf in der NVA - ein Thema, das bis zum heutigen Tage der Mantel eines Geheimnisses umgibt. Die militärischen Spezialisten der Nationalen Volksarmee (NVA) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wie Fallschirmjäger, Kampfschwimmer und Aufklärer waren berühmt für ihre Fähigkeiten im Kampf Mann gegen Mann. Bei unzähligen Vorführungen konnten sich davon in- und ausländische Beobachter überzeugen. Doch wie entwickelte sich die Nahkampfausbildung in der NVA? Welche Techniken ohne und mit Waffen und mit welchen Waffen wurden gelehrt? Wie kam das geheime nordkoreanische Gjogsul-Nahkampfsystem in das NVA-Ausbildungsprogramm und was umfaßt es? Dieses Buch gibt darauf erstmals mit über 550 Fotos bzw. Zeichnungen anschaulich Antworten. Frank Pelny, 10 Jahre als Offizier in den Spezialeinheiten der ehemaligen DDR tätig, wirkte aktiv bei der Weiterentwicklung des Militärischen Nahkampfes in der NVA mit. Er war Hauptdarsteller in einem Nahkampf-Lehrfilm, verfaßte Ausbildungsunterlagen für die Streitkräfte und war als Nahkampfinstrukteur und Polizeiausbilder tätig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ich widme dieses Buch allen meinen NVA Kameraden, die zu Zeiten des Kalten Krieges in Europa in ehrlicher Überzeugung und treuer Pflichterfüllung ihren Beitrag zur Friedenssicherung geleistet haben.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Vorwort von Oberstleutnant Michael Stölzner

Vorwort von Major Norbert Seiffert

Kapitel 1 - Geschichte

Kapitel 2 - Verwundbare Körperstellen

2.1. Kopf und Hals

2.2. Rumpf

2.3. Gliedmaßen

2.4. Trefferflächen

Kapitel 3 - Gjogsul-Grundtechniken

3.1. Prinzipien

3.2. Stellungen

3.3. Armtechniken

3.4. Beintechniken

3.5. Bruchteste und Abhärtung

Kapitel 4 - Übungskomplexe ohne Waffe

4.1. Prüfungskomplex-I (ohne Waffe)

4.2. Prüfungskomplex-III (ohne Waffe)

4.3. Prüfungskomplex-IV (ohne Waffe)

4.4. Gjogsul Übungskomplex-1 / HYONG DONG ZAK IL

4.5. Gjogsul Übungskomplex-2 / HYONG DONG ZAK I

4.6. Gjogsul Übungskomplex Angriffskombinationen

4.7. Gjogsul Partnerübung zur Abwehr der Angriffskombinationen

Kapitel 5 - Messerkampf

5.1. Prinzipien

5.2. Fassarten und Griffwechsel

5.3. Kampfstellungen mit Messer

5.4. Gjogsul Übungskomplex mit Messer

5.5. SaCO Übungskomplex mit Messer

5.6. SaCO Messer-Drill

5.7. 10 Gjogsul Verteidigungen gegen Messerangriffe

5.8. SaCO Verteidigungen gegen Messerangriffe

5.9. Entwaffnungstechniken für Messer

5.10. Messerwerfen

Kapitel 6 - Abwehr von Bedrohungen mit einer Pistole

6.1. Prinzipien und Kampfstellung

6.2. 10 Gjogsul Verteidigungen gegen Bedrohungen mit einer Pistole

6.3. SaCO Verteidigungen gegen Bedrohungen mit einer Pistole

6.4. Entwaffnungstechniken für Pistolen

6.5. Verhindern der Abgabe eines Schusses in der Nahdistanz durch Waffenmanipulation

Kapitel 7 - Gewehrkampf

7.1. Grundtechniken mit dem Gewehr

7.2. Prüfungskomplex-II (mit Waffe) / ÜK Gewehr

7.3. SaCO Gewehr-Drill

7.4. Angriffskombinationen mit dem Gewehr

7.5. Nahkampf mit dem Gewehr

7.6. 10 Gjogsul Verteidigungen gegen Angriffe mit einem Gewehr

Kapitel 8 - Kampf mit dem Feldklappspaten

8.1. Grundtechniken mit dem Feldklappspaten

8.2. SaCO Übungskomplex mit Feldklappspaten

8.3. SaCO Feldklappspaten-Drill

8.4. Gjogsul Angriffskombinationen mit Messer und Feldklappspaten

Kapitel 9 - Spezialtechniken für besondere Situationen

9.1. Fallrolle ohne und mit Waffe

9.2. Verteidigung aus der Bodenlage

9.3. Postenüberfälle

9.4. Fesseln von Personen mit und ohne Strick

9.5. Festlegen und Durchsuchen von Personen

9.6. Transport von Personen mittels Transportgriffen

9.7. Behelfswaffen

9.8. SaCO Strick-Drill

Kapitel 10 - Wettkampf

10.1. Das MNK – Wettkampfsystem

10.2. Das Gjogsul – Wettkampfsystem

Kapitel 11 - Verhaltensregeln für den Zweikampf

11.1. Taktische Grundregeln für den Zweikampf

11.2. Psychologische Grundregeln für den Zweikampf

Kapitel 12 - Sicherheitsbestimmungen

Kapitel 13 - Erste Hilfe bei typischen Verletzungen

13.1. Verletzungen des Bewegungsapparates

13.2. Blutungen

13.3. Andere typische Verletzungen

13.4. Lebensbedrohliche Zustände

Kapitel 14 - Trainingslehre

14.1. Vereinfachte Darstellung des Prinzips der Leistungssteigerung im athletischen Bereich

14.2. Die Pulsfrequenz als Kenngröße des Belastungsgrades

14.3. Erkennen des individuellen Ermüdungsgrades (Belastungsgrades) anhand äußerer Symptome

14.4. Methodische richtige Reihenfolge beim Erlernen und Vervollkommnen der Kampftechniken

14.5. Vorbereitung und Aufbau einer Ausbildung

14.6. Erwärmungs- und Dehnungsübungen (Varianten)

14.7. Schnelligkeits- und Reaktionsübungen mit Partner

14.8. Aufbau eines Schnellkraftkreises

14.9. Abschlussgymnastik zum Ende der Ausbildung

Anhang

I. Übersicht des Graduierungssystems des MNK

II. Übersicht des Graduierungssystems der SaCO

III. Abkürzungsverzeichnis

IV. Vokabelverzeichnis Deutsch – Koreanisch

Einführung

Thema dieses Buches ist das Nahkampfsystem der Fallschirmjäger-, Aufklärer- und Spezialeinheiten der Nationalen Volksarmee (NVA) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Erstmals für die Öffentlichkeit werden hier dokumentarisch und methodisch Techniken, Methodiken und Taktiken des waffenlosen Kampfes und des Nahkampfes mit Kampfmesser, Pistole, Gewehr und Feldklappspaten dargelegt. Dabei werden die Anfänge dieses Kampfsystems in der Entwicklung etwa ab dem Jahre 1980 genauso berücksichtigt wie modernste Entwicklungen bis in die heutige Zeit. Dieses Buch ist für Interessenten an deutscher Militärgeschichte genauso interessant wie für Spezialisten, die ein methodisch gut aufbereitetes Lehrbuch suchen.

Insbesondere die Fallschirmjäger der NVA, die „Roten Barette“, wurden und werden im In- und Ausland aufgrund ihres hohen Ausbildungsstandes geachtet. Bei unzähligen Manövern und Vorführungen vor ausländischen Persönlichkeiten versetzten sie diese mit der Demonstration ihrer Fähigkeiten in Erstaunen. Besonders intensive Eindrücke erzeugten dabei immer die Vorführungen im Militärischen Nahkampf.

Doch bis es soweit war, mussten viele Schwierigkeiten überwunden werden. Die Führung der NVA positionierte sich erst spät zu einem modernen Nahkampfsystem. Bis Ende der 70iger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts bestand der Militärische Nahkampf in der NVA aus wenigen Elementen des Gewehrkampfes, die allerdings flächendeckend jedem Soldaten gelehrt wurden, aus Elementen des Judosports und der Judoselbstverteidigung.

Erst ab etwa dem Jahre 1980 wurde aufgrund der Initiative einzelner Offiziere begonnen, ein geschlossenes System für den Militärischen Nahkampf zu entwickeln. Grundlage für das moderne Konzept waren Karatetechniken, die sowohl aus Sportbüchern der Bundesrepublik Deutschland als auch aus der Nahkampfmethodik der sowjetischen Roten Armee übernommen wurden. 1982 wurden dann erstmals Dokumente für dieses moderne Nahkampfkonzept festgelegt.

Nachdem 1988 Ausbilder aus den Streitkräften der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik (KDVR) ihr GJOGSUL-Nahkampfsystem in der NVA gelehrt hatten, wurden auch diese Elemente mit in das bestehende System integriert.

Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wird dieses effektive Nahkampfsystem in der SaCO erhalten. Gleichzeitig wurde eine systematisierte Selbstverteidigung für Jedermann daraus entwickelt.

In dem vorliegenden neuen Buch über den Militärischen Nahkampf in der NVA, welches im Vergleich zu meinem Buch „Gjogsul – Zweikampf im Ernstfall“ (Kabinett Verlag, 1996) völlig neu erarbeitet und stark erweitert wurde, ließ ich die Ergebnisse meiner Forschungen und Studien von Dokumenten und Video-Mitschnitten, die mir erst nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten zugänglich wurden, einfließen. Erstmalig wird hier das komplette Lehrprogramm der NVA-Gjogsul- Lehrgänge für die Öffentlichkeit dokumentiert. Interessenten an der Historie des Militärischen Nahkampfes in der NVA der DDR werden viele Informationen geboten.

Dem aktiven Leser wünsche ich viel Durchhaltevermögen, um die in diesem Buch beschriebenen Techniken zu erlernen und zu vervollkommnen und damit seine körperliche Fitness, sein persönliches Wohlbefinden und sein Selbstvertrauen zu steigern. Techniken der Selbstverteidigung bzw. des Nahkampfes sind keine Zauberformeln, sondern ihre Beherrschung erfordert in der Regel eine lange Zeit fleißigen schweißtreibenden Übens und Verinnerlichens.

Gleichzeitig wünsche ich dem Leser, dass er niemals in seinem Leben in eine Situation gerät, in der er diese Techniken real zur Anwendung bringen muss. Ihre Wirkung lässt sich schlecht vorher bestimmen und kann verheerend sein. In Bezug auf die Selbstverteidigung kommen rechtliche Aspekte hinzu. In Bezug auf den Militärischen Nahkampf hoffe ich, dass niemand meiner Soldatenkameraden jemals gezwungen ist, einen anderen Menschen befehlsgemäß zu töten, getreu in der Tradition der Nationalen Volksarmee (NVA), die als einzige deutsche Armee in der Geschichte keinen Krieg geführt hat.

Frank PelnyHauptmann der NVA a.D.- Hochschulingenieurökonom –

4. Meistergrad SaCO4. DAN SHÔTÔKAN KARATE-DÔ3. DAN OKINAWA KOBUDÔ

Frank Pelny war 10 Jahre als Offizier in den Spezialeinheiten der ehemaligen DDR tätig. Er wirkte als Hauptdarsteller in einem Nahkampf-Lehrfilm der NVA mit („Nahkampf: Wie ausbilden?“, 1983), verfasste einige Ausbildungsunterlagen für die Streitkräfte und war als Nahkampfinstrukteur und Polizeiausbilder tätig. Heute blickt er auf 30 Jahre Kampfsporttraining zurück und besitzt hohe Meistergrade im Karate und Ryûkyû Kobudo, Graduierungen in Judo und Militärischem Nahkampf. Er ist Autor mehrerer Fachbücher sowie eines Karate-Lehrvideos.

Vorwort

Für mich völlig überraschend kam die Bitte von meinem Kameraden Frank Pelny, für sein zweites Buch über Gjogsul ein Vorwort zu schreiben.

Mache ich das? Will ich das? So viele Jahre nach meinem Ausscheiden aus der Nationalen Volksarmee.

Das „Ja – ich will“ habe ich mir gewiß nicht leicht gemacht. Die Aufgaben, die wir damals zu erfüllen hatten, sind heute „deutsche Geschichte auf unterer Ebene“. Deshalb sollten sie dem interessierten Leser vorgestellt werden. Möge er sich selbst ein Urteil bilden.

Wer könnte diese Vorstellung besser vornehmen als einer unserer Besten, der schon damals mit Leib und Seele diesen Sport betrieben – nein, gelebt hat und heute der Einzige ist, welcher ein solches Buch schreiben kann. Ich freue mich, dass er sich diesen Enthusiasmus bewahren konnte. Die von ihm erstellte Dokumentation in Auswertung der Gjogsul-Lehrgänge mit Ausbildern aus der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik wurde noch 1989 durch den Stellvertreter des Ministers und Chef der Landstreitkräfte zur Präzisierung aller Festlegungen für die Nahkampfausbildung in der Nationalen Volksarmee und den Grenztruppen der DDR als verbindlich festgelegt.

Die im vorliegenden Buch in Hinblick auf den Militärischen Nahkampf in der NVA der ehemaligen DDR beschriebenen Informationen und Techniken entsprechen den mir so bekannten Tatsachen und sind korrekt wiedergegeben.

Ich wünsche dem Kameraden Pelny mit seinem neuen Buch viel Erfolg.

Michael StölznerOberstleutnant a.D.- Diplomsportlehrer -

ehemaliger Vorsitzender der KommissionMilitärischer Nahkampf der Leitung derSportorganisation der Landstreitkräfte derNationalen Volksarmee der ehemaligen DeutschenDemokratischen Republik

Vorwort

Zweikampf im Ernstfall - für viele nur vorstellbar als Action in einem spannenden Kinofilm - für viele andere aber nach wie vor tägliche Realität! Vor allem in den Spezialeinheiten der Streitkräfte in aller Welt, aber auch in Sondereinheiten der Polizei-, Zoll- und Vollzugsorgane steht Zweikampf im Mittelpunkt der physischen Ausbildung der Soldaten und Kämpfer. Nicht zuletzt ist Zweikampf seit Alters her eine sportliche Disziplin, die neben Boxen, Judo und Karate auch mit anderen traditionellen Kampfsportarten Millionen von Sportlern weltweit in ihren Bann zieht.

Im vorliegenden Buch beschreibt der Autor anschaulich, praxisnah und sehr authentisch Nahkampftechniken, Übungskomplexe und Trainingsmethoden, wie sie in den letzten Jahren der Existenz der NVA in deren Spezialeinheiten gelehrt wurden.

Als mir vom Autor die Ehre zuteil wurde, zu seinem Buch ein Vorwort zu schreiben, fiel mir spontan eine kleine selbst erlebte Episode aus dem militärischen Alltag ein:

Es war im Spätsommer 1978. Als frischgebackener „Jung“- Leutnant kam ich von der Offiziershochschule zu den Fallschirmjägern nach Prora. Eine der ersten Ausbildungsstunden, die ich zu geben hatte, war Nahkampf! Die Ausbildung wollte nicht in Schwung kommen. Die Soldaten verhielten sich diszipliniert, schienen aber einen sonderlich schlechten Ausbildungsstand zu haben. So machte ich immer wieder vor, erklärte und ließ üben, bis ich erkannte, dass Absicht dahinter steckte, so nach dem Motto: „Nun zeig mal, Leutnant, was Du kannst!“ Als ich das begriff, holte ich mir einen Soldaten nach vorn. Ich hieß ihn, einen Spatenangriff gegen mich auszuführen. Ich wich seinem ersten Angriff aus, um sofort in seinen zweiten Schlag hineinzugehen und seine Angriffsbewegung zu übernehmen. Mit einem Wurf brachte ich ihn zu Fall. Die bestandene Feuerprobe endete für den Soldaten mit einer leichten Kopfverletzung im Med-Punkt. Es gab nie wieder Probleme in der Ausbildung meiner Fallschirmjäger.

Dieses persönlich erlebte Positivbeispiel im militärischen Nahkampf lässt sich leider nicht ganz auf die NVA übertragen. Es dauerte bis in die 80iger Jahre hinein, ehe sich die militärische Führung der NVA zum militärischen Nahkampf positionierte. Einige Elemente der Selbstverteidigung, des Kampfes mit Waffe und Judo bestimmten viele Jahre die militärische Nahkampfausbildung der Spezialeinheiten der NVA. Mit Gjogsul fand man eine dem Karate verwandte Kampfsportart. Positiv hinzu kamen natürlich die Erfahrungen der nordkoreanischen Ausbilder, was für uns von großem Vorteil war.

So erlebte gerade in den letzten Jahren des Bestehens der NVA zur Freude aller spezialisierten Waffengattungen der Nahkampf eine Blütezeit. Es wurden neue physische Ausbildungsanleitungen geschaffen, Trainings- und Ausbildungskurse für die Ausbilder unter Anleitung der Koreaner durchgeführt und das Können der Truppe vielen Militärdelegationen vorgeführt.

Gjogsul verschaffte sich damit den Weg in die physische Ausbildung der Streitkräfte, insbesondere der Spezialeinheiten wie Fallschirmjäger, Spezial- und Fernaufklärer. Die bis dahin praktizierte Mischung aus Selbstverteidigung und Judo wurde durch Gjogsul abgelöst. Gjogsul wurde bestimmend und prägend für den militärischen Nahkampf und damit zu dem, was uns der Autor in seinem Buch beschreibt - die Kampfsportart der NVA.

Das vorliegende Buch ist eine Ausbildungs- und Trainingsanleitung für all jene, die beruflich oder sportlich mit dem Zweikampf in Berührung kommen. Der Autor hat seine langjährigen Erfahrungen als Ausbilder in den verschiedensten Spezialeinheiten der NVA und als Trainer traditioneller Arten des Zweikampfes in seinem Buch verarbeitet. Seinen Darstellungen und Beschreibungen fehlt es weder an Realität noch Detailtreue. Möge jeder, der sich und andere im Zweikampf schult, sich auch geistig mit diesem Sport auseinandersetzen. Der Zweikampf und seine perfekte Beherrschung sollte zu jeder Zeit und in allen Situationen dazu dienen, sich gegen jede Form von Gewalt und körperlichen Zwang zu behaupten. Das Ziel sollte sein, Gewalt in jeglicher Form zu vermeiden - in diesem Sinne verstehe ich das Buch!

Dem Buch wünsche ich viel Erfolg. Es ist Anleitung und historischer Rückblick in Einem und findet damit ein breites Interesse und die Beachtung, die es verdient.

Norbert SeiffertMajor der NVA- Diplom-Militärwissenschaftler -

letzter Kommandeur des Luftsturmregiment-40

Vorsitzender des Fallschirmjäger-Traditionsverbandes Ost e.V.

(Szenen aus dem NVA-Lehrfilm „Nahkampf für Spezialisten“, Filmstudio der NVA der DDR, 1987)

Kapitel 1

Geschichte

Wie in allen Armeen auf der Welt üblich, war auch in der Nationalen Volksarmee (NVA) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) der Militärische Nahkampf Bestandteil der normalen militärischen Ausbildung. Da die NVA auch unter Beteiligung von militärischen Spezialisten der ehemaligen Deutschen Wehrmacht aufgebaut worden war, beinhaltete das Nahkampfprogramm ab 1956 natürlich die Techniken, die schon die Deutsche Wehrmacht in ihrer Sportvorschrift beschreibt und die im wesentlichen den Gewehrkampf, Elemente des Boxens und des JIU-JITSU enthielten. Eine Modernisierung erfolgte nur sehr zögerlich. Ab ca. 1970 fanden erste einfache Karate-Techniken wie Handkantenschläge und Kniestöße Aufnahme in die reguläre Nahkampfausbildung.

Aber besonders für die Ausbildung der Spezialisten wie Aufklärer, Fern- und Spezialaufklärer und Fallschirmjäger, für die der Nahkampf eine Hauptgefechtsart zur Durchführung ihrer besonderen Aufgaben (wie Hinterhalte, Einbringen von „Zungen“, Zerstörung von Kommandozentralen und Kernwaffeneinsatzmitteln, Halten von strategisch wichtigen Geländeobjekten usw.) darstellt, war auch dies noch immer unzureichend. So ist es vor allem der Initiative einzelner Offiziere zu verdanken, dass etwa ab dem Jahre 1980 endlich eine vollständige Überarbeitung der verwendeten Techniken und eine deutliche Umorientierung in Richtung Karate-Techniken erfolgte. Besonders hervorzuheben sind dabei OSL Michael Stölzner (Kommando der Landstreitkräfte), OSL Hans-Jörg T. und Mj. Dr. Dietmar K. (OHS Löbau) sowie die Sportoffiziere Hptm. Andreas F. und Hptm. Holger A. (LStR-40).

Im Ergebnis dieser Bemühungen wurde 1982 eine vollkommen überarbeitete Anleitung für die Physische Ausbildung der Fallschirmjäger- und Aufklärungseinheiten herausgegeben.

(Tgb.-Nr.: 340/82, Az.: 572008, Nationale Volksarmee, Kommando der Landstreitkräfte)

Die Grafik auf der folgenden Seite ist eine Reproduktion der Seite → aus dieser Anleitung und vermittelt eine Übersicht der Elemente der Nahkampfausbildung der Fallschirmjäger und Aufklärer ab diesem Zeitpunkt.

Maßgebende Dokumente für die Durchführung der Physischen Ausbildung (PhA) / Militärischen Körperertüchtigung (MKE), insbesondere auch der Nahkampfausbildung, in den Streitkräften waren:

• die Dienstvorschrift DV 010 / 0 / 002 „Physische Ausbildung“

• die Anleitung für die Physische Ausbildung

• das Handbuch für Fallschirmjäger bzw. das Handbuch für Aufklärer

• die Anleitung für den Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb in der Militärsportart Militärischer Nahkampf

• die Dokumentation über die Methodische Ausbildung im Gjogsul

• Lehrfilme des Filmstudios der NVA der DDR sowie Lehrfilme der Sowjetischen Streitkräfte

Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle, dass viele Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Spezialeinheiten bereits vor ihrer Dienstzeit aktive Kampfsportler (Judoka, Boxer oder Ringer) waren und ihre Erfahrungen und ihr Können in die Gestaltung der Nahkampfausbildung mit einbrachten. So gab es neben dem regulären Nahkampfsystem viele individuelle Kampfstile, die zu einer steten Weiterentwicklung des Nahkampfsystems führten.

Zur Verbesserung der angestrebten Leistungsfähigkeit im Nahkampf wurde die dienstliche Ausbildung im Jahre 1986 unterstützt durch die Schaffung der Militärsportart „Militärischer Nahkampf“ (MNK) für den Freizeitsport im Rahmen der Armeesportgemeinschaft „Vorwärts“ (ASV).

Eine Darstellung dieser Sportart in der Öffentlichkeit bzw. das Üben nach dem Ausscheiden aus den Streitkräften war verboten. Darüber mussten alle Übungsteilnehmer jährlich aktenkundig belehrt werden.

Vorerst gab es vier Graduierungsstufen: Gelb-, Orange-, Grün- und Blaugurt. Eine Erweiterung mit einem Braungurt und einem Schwarzgurt war vorgesehen, wurde aber nicht mehr realisiert.

Jeder Gürtelgrad wurde in fünf Bereichen geprüft:

1. Athletiktest 3 Minuten ohne Pause:

1 min. Anristen an der Sprossenwand (5 Punkte pro Stück),

1 min. Liegestütze auf den Faustknöcheln wobei die Füße auf der dritt untersten Sprosse der Sprossenwand aufliegen (3 Punkte pro Stück),

1 min. Seilspringen (ab 50 je 1 Punkt pro Stück);

2. Demonstrationsfähigkeit Prüfungskomplexe, Fallschule, Würfe;

3. Angriffswirksamkeit Täuschungshandlung / Angriffskombination;

4. Verteidigungsfähigkeit Kampfkreis

5. Kampfverhalten Freikampf mit und ohne Schutzausrüstung.

Der Autor war der Erste, der am 21.10.1988 vor einer Kommission im LStR-40 in LEHNIN die Prüfung zur damals höchsten Graduierung, dem Blaugurt, bestand.

Im Rahmen dieser Militärsportart wurden dann auch jährliche Meisterschaften in den Teilstreitkräften ausgetragen, in den Landstreitkräften schon ab 1986, in den Grenztruppen erst ab 1989.

Vorführung des Gjogsul durch den Autor bei der 1. Meisterschaft der Grenztruppen im Militärischen Nahkampf am 09. Februar 1989 an der Offiziershochschule der Grenztruppen in SUHL

Im Sommer 1988 gelang es dann, nordkoreanische Nahkampfausbilder in die DDR zu holen, die hier ihr GJOGSUL – Nahkampfsystem vorstellten. Infolge dieser Ausbildungen wurde der Militärische Nahkampf weiter präzisiert.

Geschichte des Gjogsul

Die geschichtlichen Wurzeln des Gjogsul (auch: Gjok-Sul) reichen zurück bis in das Jahr 420 u. Z. Damals existierte im alten Korea ein Kampfsystem namens Subak. Subak wurde vom einfachen Volk geübt und beinhaltete die Verteidigung mit allen bäuerlichen Waffen gegen die Krieger der Fürsten, die das Volk unterdrückten und ausraubten.

Subak selbst bedeutet eigentlich soviel wie Melone. Zur Demonstration der erreichten Leistungsfähigkeit war es üblich, als Test Melonen zu zerschlagen. Je nach Größe und Festigkeit musste die Melone möglichst sauber mit einem Hieb der Handkante zerteilt werden. Ausgehend von dieser Tradition wurde die Kampfart Subak genannt.

In einer anderen Variante der Überlieferung spricht man auch davon, dass das Ziel darin bestand, im Zweikampf den Gegner mit steinharten Handkantenschlägen zu Boden zu strecken, wobei dieser Kampf für den Getroffenen oft tödlich endete.

Mit dieser Darstellung wird für den Kenner der ostasiatischen Kampfkünste deutlich, dass die Wurzeln des Gjogsul den Ursprüngen des Taekyon (später: Taekwondo) gleichen. Das Gjogsul als eigenständiges System entwickelte sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit befand sich Korea unter japanischer Kolonialherrschaft. Für den Kampf gegen die Japaner benötigte man ein durch jeden erlernbares Nahkampfsystem, mit welchem man gegen die bis an die Zähne bewaffneten und mit modernen Waffen ausgestatteten Feinde siegreich kämpfen konnte. Das fast unbewaffnete Volk musste sich oft im ungleichen Kampf die Waffen erst vom Feind erbeuten, um sie dann selbst einsetzen zu können. So entstanden viele neue Techniken, vor allem Verteidigungstechniken gegen bewaffnete Gegner, sowie Angriffstechniken mit diesen Waffen.

Offiziell wird das Jahr 1926 als Entstehungszeitpunkt des Gjogsul benannt. Zu dieser Zeit trainierte der Führer der koreanischen Widerstandskämpfer, Kim Il Sung, mit seinen Getreuen diese speziellen Nahkampftechniken, damit sie erfolgreich gegen die Japaner kämpfen konnten.

Wichtig beim Gjogsul ist, dass alle Stellungen, Bewegungen und Kampftechniken ihre Wirksamkeit im praktischen Nahkampf bewiesen haben und ihre Weiterentwicklung ebenfalls durch die Praxis bewirkt wurde.

Weitere wesentliche Impulse erhielt das Gjogsul durch den Koreakrieg von 1950 bis 1953, in dem die Nahkampftechniken ihre Wirksamkeit auch gegen die körperlich überlegenen amerikanischen Soldaten bewiesen haben.

Aufgrund der gespannten politischen und militärischen Situation an der Trennungslinie zwischen Nord- und Südkorea ist die Entwicklung des Gjogsul bis heute nicht stehen geblieben. So gibt es z. B. ein System für den Zweikampf im und unter Wasser, welches überwiegend aus Handtechniken besteht.

„Aus eigener Kraft geschaffene Kunst des Angreifens“

Gjogsul stellt heute ein wesentliches Ausbildungselement in den nordkoreanischen Streitkräften dar. Jeder Armeeangehörige erhält während seines Wehrdienstes eine Gjogsul-Ausbildung. Für Spezialisten sind mindestens 300 bis 400 Stunden Gjogsul in einem Jahr keine Seltenheit. Gjogsul darf nur innerhalb der Streitkräfte geübt werden und fällt unter den Geheimnisschutz.

Durch die enge Zusammenarbeit der osteuropäischen kommunistischen Staaten mit der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik (KDVR) wurde es etwa ab dem Jahr 1980 möglich, die Nordkoreaner dazu zu bewegen, ihr Militärisches Nahkampfsystem in einigen Armeen Osteuropas zu lehren. Gesicherte Kenntnisse liegen hier über eine Spezialeinheit in der Republik Polen vor und über die Fallschirmjäger- und Spezialeinheiten der Streitkräfte der ehemaligen DDR. Speziell auch aus ideologischer Sicht war es besser, das Gjogsul der Waffenbrüder zu erlernen, als das „westlich“ angehauchte Karate zu propagieren.

Besonders bei den Spezialeinheiten der ehemaligen DDR war man bemüht, ein möglichst einfaches, aber trotzdem sehr effektives Nahkampfsystem zu schaffen. Durch die enge persönliche Freundschaft zwischen dem ehemaligen Chef der Landstreitkräfte der Nationalen Volksarmee (NVA) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR), Generaloberst Horst Stechbarth, und dem ehemaligen Staatspräsidenten der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik (KDVR), Kim Il Sung (15.04.1912 – 08.07.1994), gelang es 1988, ein Ausbilderteam aus Nordkorea zur Durchführung von Lehrgängen in die DDR zu holen.

Insgesamt fanden zwischen dem 06. Juni und 05. August 1988 drei jeweils dreiwöchige Lehrgänge im Luftsturmregiment-40 in LEHNIN bei POTSDAM statt. Die teilnehmenden Berufssoldaten aus verschiedenen Spezialeinheiten der DDR wie Fallschirmjäger, Fernaufklärer, Truppenaufklärer, Kampfschwimmer, Grenzaufklärer und Militärabwehr waren speziell ausgewählt und namentlich im Befehl 38/88 des Ministers für Nationale Verteidigung der DDR aufgeführt.

Das nordkoreanische Ausbilderteam bestand aus 4 Mitgliedern: zwei Ausbilder, die Fallschirmjägeroffiziere waren und als Gjogsul-Lehrer an der nordkoreanischen Militärakademie "Kim Il Sung" lehrten:

* Delegationsleiter Hauptmann Rim Mjong Snob, 6. Grad GJOGSUL34 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, seit 14 Jahren GJOGSUL-Training,

* Oberleutnant Tschä Ho Il, 5. Grad GJOGSUL31 Jahre alt, verheiratet, 1 Kind, seit 10 Jahren GJOGSUL-Training.

Anmerkung: Im GJOGSUL gibt es 8 Grade – 4 Schüler (weißer-, schneeweißer-, gelber- und roter Gürtel) und 4 Meistergrade (schwarzer Gürtel).

Außerdem zwei Dolmetscher, Major Bak Jong Kjun und Leutnant So Dzin, der in LEIPZIG Germanistik studiert hatte.

Die drei Lehrgangswochen waren für die Teilnehmer äußerst anstrengend. Täglich, auch sonnabends und sonntags, wurde über den Tag verteilt 6 Ausbildungsstunden trainiert, 1 Stunde Theorie unterrichtet und zwei weitere Stunden für andere Maßnahmen (Lehrfilm, Schießwettkampf usw.) verwendet. Der Autor kann sich noch gut daran erinnern, dass nach der ersten Woche seine Füße nur noch von Pflastern zusammen gehalten wurden.

Vermittelt wurden in diesen Lehrgängen folgende Inhalte:

• Athletik, artistische Elemente, Fallschule,

• Grundtechniken,

• Übungskomplex-1, -2, Komplex Angriffskombinationen ohne und mit Partner,

• 10 Varianten der waffenlosen Abwehr von Angriffen mit einer MPi,

• 10 Varianten der waffenlosen Abwehr von Bedrohungen mit einer Pistole,

• Übungskomplex Messer und Messerwerfen,

• 10 Varianten der waffenlosen Abwehr von Angriffen mit Messern,

• vorgegebene Varianten der Verteidigung gegen 3-5 Angreifer ohne Waffen,

• vorgegebene Variante der Verteidigung gegen 8 Angreifer mit Waffen,

• Bruchtestübungen und Schlaghärtetraining,

• Gjogsul-Wettkampfsystem.

Ungewohnt war für die Teilnehmer auch, dass das übliche tägliche militärische Begrüßungszeremoniell für die koreanischen Ausbilder in koreanischer Sprache kommandiert werden musste, was die Lehrgangsteilnehmer wohl bis zum letzten Tag nicht so richtig artikulieren konnten.

* „Richt Euch!“ - „Narani!“

* „Augen gerade aus!“ (Stillgestanden) - „Tsariot!“

* „Die Augen links!“ - „Kaundero bat!“

* „Genosse Ausbilder! - „Gjo gwan dong zi!

Wir sind bereit für die Gjogsul Ausbildung!“ Gjogsul fuhljon zun bi twe jot sumnida!“

Jeder Lehrgangszyklus schloss mit Prüfungen und einer Demonstration vor ranghohen Militärs ab.

Zur Abschlussdemonstration des ersten Lehrgangs war der Militärattaché der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik in der ehemaligen DDR zugegen. Er zeichnete den Autor zum Ende als Lehrgangsbesten mit einem Wimpel und dem Bestenabzeichen der Nordkoreanischen Volksarmee aus.

Außerdem erhielt jeder Teilnehmer ein Abschlusszeugnis überreicht.

In Auswertung dieser Lehrgänge wurde von Hauptmann Frank Pelny die „Dokumentation über die Methodische Ausbildung im Gjogsul“ erarbeitet, in der das vollständige Lehrgangsprogramm textlich und bildlich dargestellt war. Diese Dokumentation (Az.: 57 20 08, Tgb.-Nr.: W/50 /89, Nationale Volksarmee, Kommando der Landstreitkräfte, 1989) wurde daraufhin durch den Stellvertreter des Ministers und Chef der Landstreitkräfte zur Präzisierung aller Festlegungen für die Nahkampfausbildung in der Nationalen Volksarmee und den Grenztruppen der DDR als verbindlich herausgegeben.

So wurde in der NVA infolge der Gjogsul-Lehrgänge das bestehende Nahkampfsystem mit Teilen des Gjogsul-Systems verknüpft. Dieses spezielle Militärische Nahkampfsystem der Streitkräfte der ehemaligen DDR wird in diesem Buch dargestellt.

Auch KARATE, dass zuvor, zumindest offiziell, in der DDR nicht betrieben wurde, wurde im Juni 1989 endlich für den organisierten Sportbetrieb unter Verantwortung des Judoverbandes der DDR erlaubt. Hintergrund dieser Entscheidung war vermutlich eine bevorstehende Anerkennung des KARATE als olympische Sportart.

Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten fand die Weiterentwicklung dieses effektiven Militärischen Nakampfsystems in Deutschland ein abruptes Ende. Die NVA und die Grenztruppen der ehemaligen DDR wurden aufgelöst und in der Bundeswehr setzte man mehr auf Technisierung als auf menschliche Leistungsfähigkeit.

Im Jahre 1995 wurde deshalb durch Frank Pelny die SaCO - Self-Defense and Close Combat Organization gegründet. Das Ziel der Organisation ist die Verbreitung der vom Autor auf Basis des effektiven Militärischen Nahkampfes entwickelten systematisierten Selbstverteidigung für Jedermann, welche auch den Grundsätzen der Rechtstaatlichkeit in Bezug auf Selbstverteidigung Rechnung trägt. Außerdem soll das im vorliegenden Buch beschriebene hoch entwickelte Nahkampfsystem bewahrt werden.

Interessenten an praktischer Selbstverteidigung und effektivem Nahkampf können sich unter folgender Adresse informieren. Dort erhält man auch die in diesem Buch als Fotografiken dargestellten Prüfungs- und Übungskomlexe sowie Waffen-Drills als Lehrtafeln im A 3 Format haltbar laminiert, gegen ein geringes Entgelt + Versandkosten.

SaCO-Office / Geschäftsstelle

Postfach 10 04 02,

D-99724 Nordhausen

GERMANY

E-Mail: [email protected]

http://www.saco-defense.de

Kapitel 2

Verwundbare Körperstellen

Zweikampfsysteme, in denen mit Händen und Füßen Schläge und Tritte ausgeführt werden, zielen mit ihren Techniken auf Körperstellen des Menschen, die aufgrund des anatomischen Aufbaus des menschlichen Körpers Besonderheiten aufweisen. Diese Besonderheiten bestehen darin, dass an diesen Körperstellen:

• Nervenbahnen bzw. Nervenpunkte dicht unter der Haut verlaufen,

• Lymphknoten gut erreichbar sind,

• innere Organe relativ ungeschützt unter der Haut liegen,

• die Schlagader gut erreichbar ist oder

• sich besonders hebel- oder bruchempfindliche Knochen oder Gelenke befinden.

Diese Körperstellen sind empfindlicher als andere Körperpunkte gegenüber Druck- und Schlageinwirkung durch äußere Kräfte. Es werden dadurch

• Funktionsstörungen der für die Lebenserhaltung wichtigen Organe (z. B. Gehirn, Herz, Atmung) hervorgerufen, die Schockwirkung, lähmende Wirkung oder auch tödliche Wirkung haben können;

• Nervenschock oder

• großes Schmerzempfinden (Druck auf Lymphknoten, Gelenkhebel)

hervorgerufen.

Diese verwundbaren Körperstellen nennt man auch Atemi-Punkte. Atemi ist ein Begriff aus der japanischen Sprache und bedeutet etwa „Schlag auf den Körper“ (Ate = Ziel, Schlag, Mi = Körper, Ateru = treffen, verwunden).

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass der menschliche Körper über enorme Möglichkeiten verfügt. In Angst- und Stresssituationen (auch alkoholisiert) ist die Schmerzempfindlichkeit wesentlich geringer als unter normalen Bedingungen. Verantwortlich dafür ist die Adrenalin-Ausschüttung des Körpers. So kann der Körper selbst den Ausfall vitaler Organe / Funktionen für kurze Zeit kompensieren. Deshalb gilt es, die Atemi-Techniken:

• auf dem kürzesten Weg

• mit äußerster Kraft

• mit größter Schnelligkeit

• mit kleiner Trefferfläche

• mit sehr kurzer Kontaktzeit und

• ausreichender Eindringtiefe

auszuführen.

Beachte!

• Um körperliche Schäden im Training zu vermeiden, sollten Angriffe auf Atemi- Punkte absolut kontrolliert ausgeführt und vor dem Auftreffen abgestoppt werden!

• Training, bei dem die entsprechenden Nervendruckpunkte tatsächlich stimuliert werden, sollte nicht häufiger als einmal pro Woche für die Dauer von nicht mehr als 15 Minuten erfolgen!

Im Unterschied zu anderen Kampfsystemen verwendet man im Gjogsul nur eine eingeschränkte Anzahl von Atemi-Punkten. Der Grund dafür ist leicht zu verstehen. Da Gjogsul ein Nahkampfsystem ist, muss der Gegner auch dann wirksam bekämpft werden können, wenn er Bekleidung und Ausrüstung trägt, wodurch sich natürlich die Anzahl der erreichbaren Atemi-Punkte schon erheblich verringert. Außerdem muss die Bekämpfung des Gegners äußerst schnell und effektiv erfolgen, daher werden im Gjogsul nur solche Körperstellen angegriffen, durch die der Gegner kampfunfähig bzw. in seiner Kampffähigkeit stark eingeschränkt wird.

Aufgrund der erzielbaren Wirkung lassen sich diese Punkte in zwei Gruppen einteilen:

• Nervendruckpunkte – Körperpunkte, bei denen durch Druck auf diese Schmerz erzeugt wird, wodurch eine Kontrolle des Gegners, zumindest kurzzeitig, möglich werden kann.

• Schlagpunkte – Körperstellen, bei denen durch Einwirkung massiver äußerer Kräfte Tod, Bewusstlosigkeit oder zumindest schwere Schädigungen beim Gegner hervorgerufen werden können.

2.1. Kopf und Hals

Bei jeder Schlageinwirkung am Kopf, egal an welchem Punkt, kommt es zur Erschütterung des Gehirns, wodurch es zum Verlust des Gleichgewichtes und des Bewusstseins kommen kann und somit zum Sturz. Durch Schockeinwirkung auf die Schädelnerven kann es zur Lähmung der Gehirnfunktionen kommen.

Bei Schlageinwirkung auf die Halsseiten wird die Blutzufuhr ins Gehirn gestört. Aufgrund des dadurch hervorgerufenen Sauerstoffmangels im Gehirn kann dies zu Bewusstlosigkeit und damit zum Sturz führen. Es können Funktionsstörungen von Herz und Atmung auftreten.

- Schädeldach, Fontanelle

Lokalisation: Zentrum des Schädeldachs

Wirkung: Prellung bis Fraktur des Schädelknochens, Prellung des Gehirns, Wirkung auf die Schädelnerven, Bewusstlosigkeit bis Tod möglich,

Technik: Schlag mit der Faustkante oder der Ferse;

- Schläfe

Lokalisation: Vertiefung der Schläfe am Ende der Augenbrauen, Naht zwischen Stirnbein und Jochbein,

Wirkung: Wirkung auf die Schädelnerven und Schläfenarterie - Bewusstlosigkeit bis Tod möglich,

Technik: Stoss mit kleiner Auftrefffläche (Faust- / Fingerknöchel) von der Seite;

- Augen (= Nervendruckpunkt)

Lokalisation: Augapfel in der Augenhöhle,

Wirkung: Gewalteinwirkung auf das Gehirn führt zu einer Unterbrechung der Schädelnerven, Beschädigung der Augen, reflektorische Verlangsamung der Herzfrequenz - Schmerz bis Bewusstlosigkeit,

Technik: mit Daumen oder Finger in die Augen bzw. auf das Augenlid drücken;

- Nase (= Hauptangriffspunkt Kopf in der Selbstverteidigung)

Lokalisation: Nase im Bereich der Nasenspitze und des Nasenbeins, Wirkung: Tränen treten in die Augen, Nasenbluten, Nasenbeinbruch - Schmerz,

Technik: Stoß mit dem Handballen von vorn gerade auf die Nasenspitze;

- Naseneingangsebene

Lokalisation: Bereich zwischen Oberlippe und Naseneingang in der Mitte unter der Nase, Zusammentreffen des rechten und linken Oberkieferknochen,

Wirkung: Gewalteinwirkung auf die Schädelnerven und Verlust der sensorischen und motorischen Funktionen – Bewusstlosigkeit, Verlust der oberen Schneidezähne,

Technik: Schlag mit der Faust, Handkante oder Ellbogen;

- Unterkieferseite (= Nervendruckpunkt)

Lokalisation: an der Unterkante des Unterkiefers etwa in der Mitte zwischen Kinnspitze und Kiefernwinkel,

Wirkung: Erschütterung des Gehirns, Verlust der Nervenkoordination, Kieferbruch möglich - Schmerz bis Bewusstlosigkeit,

Technik: * Schlag - mit der Faust, Handkante, Ellbogen oder dem Fuß,* Nervendruck - mit einer Daumen- oder Fingerspitze bzw. einem Fingerknöchel auf die Innenseite des Unterkieferknochens rollen und nach innen drücken;

- Kinnspitze

Lokalisation: untere Kante des Unterkiefers,

Wirkung: Erschütterung des Gehirns, Verlust der Nervenkoordination, Kieferbruch möglich - Bewusstlosigkeit,

Technik: Schlag mit der Faust, dem Ellenbogen oder dem Fuß;

- Ohren

Lokalisation: Ohren mit Ohrmuschel, äußeren Gehörgang und Trommelfell,

Wirkung: Prellung des Gehirns, Schmerz, Wirkung auf die im Ohr befindlichen Gleichgewichtsorgane und dadurch Sturz, Trommelfellriß möglich, Bewusstlosigkeit möglich,

Technik: Schlag mit Faust, Handballen, Ellbogen oder Fuß oder mit flacher Hand von der Seite auf ein oder beide Ohren;

Anmerkung: Auch das Reißen, Ziehen oder Drehen der Ohrmuscheln ist schmerzhaft.

- Grube unter dem Ohr (= Nervendruckpunkt)

Lokalisation: in der Vertiefung unterhalb des Ohrläppchens hinter dem Unterkiefer,

Wirkung: Druck auf Lymphknoten, Kopfschlagader und Nerven - Schmerz bis Bewusstlosigkeit,

Technik: mit Daumen oder Finger schräg von unten zur Kopfmitte drücken;

- Halsschlagader

Lokalisation: Halsseite, in Höhe des Adamsapfels direkt unterhalb des Ohres,

Wirkung: Durchblutungsstörungen im Gehirn, reflektorische Verlangsamung der Herzfrequenz, Wirkung auf Nerven - Bewusstlosigkeit bis Tod,

Technik: mit der Handkante gerade waagerecht von der Seite schlagen;

- Kehlkopf

Lokalisation: Knorpel auf der Frontseite des Halses zwischen Brustbeinknochen und Kinnspitze,

Wirkung: Einschränkung der Atemfunktion bis zur Zertrümmerung des Kehlkopfes (dadurch Verstopfung der Luftröhre und Erstickungstod) - Atemnot bis Bewusstlosigkeit durch Sauerstoffmangel, Tod bei Zerstörung des Kehlkopfes,

Technik: Schlag mit Faust, Handkante, Ellbogen, Knie oder Fuß,

Achtung! Ein starker Angriff auf den Kehlkopf ist fast immer tödlich!

- Kehlkopfgrube(= Nervendruckpunkt)

Lokalisation: Vertiefung an der Frontseite des Halses zwischen Brustbeinknochen und Kehlkopf zwischen den Kopfsehnen,

Wirkung: Blockieren der Luftröhre führt zu Atemnot und Erstickungsangst - Atemnot bis Bewusstlosigkeit durch Sauerstoffmangel möglich,

Technik: mit dem Mittelfinger leicht schräg nach unten tief hineinstechen;

Anmerkung: Diese Technik ist besonders auch gegen alkoholisierte Personen wirksam, die häufig recht schmerzunempfindlich sind. Denn diese Technik stört die Luftzufuhr, aber atmen müssen auch Betrunkene.

- Halswirbel, Genick, Nacken

Lokalisation: auf der Halsrückseite etwa der Bereich der größten Eindellung, dritter Halswirbelzwischenraum, Haaransatz,

Wirkung: Heraustreten der Augen, Prellung des Gehirns, Wirkung auf Schädelnerven und Rückenmark - Gleichgewichtsstörungen, Bewusstseinsverlust bis Tod durch Genickbruch möglich,

Technik: mit der Handkante oder einem Fußtritt waagerecht bzw. leicht nach oben in Richtung Kopfmitte schlagen;

Weitere schmerzhafte Angriffe im Kopf- und Halsbereich sind:

• Reißen an den Haaren,

• Lippe greifen und diese ziehen und verdrehen bzw. mit den Daumen in die Mundwinkel greifen und den Mund nach außen hinten auseinanderziehen,

• mit dem Daumen in die Mitte der Wange drücken (zwischen Ober- und Unterkiefer),

• seitlichen Halsmuskel zwischen Daumen und Fingern greifen und zu drücken,

• Angriffe durch würgen.

2.2. Rumpf

Schlageinwirkung am Rumpf führt zu Verletzungen und Funktionsstörungen der betroffenen inneren Organe. Es kommt zu Nervenschock und Auswirkungen auf das Rückenmark. Dies wiederum führt zur Beeinflussung der Gehirnnerven durch Schock, was zum Verlust der motorischen Funktionen, Bewusstlosigkeit und nachfolgender Aussetzung der Atmung und / oder Herztätigkeit führen kann.

2.2.1. Rumpfvorderseite

- Schlüsselbeingrube (= Nervendruckpunkt)

Lokalisation: Vertiefung oberhalb hinter dem Schlüsselbein, 4 Daumenbreiten neben der Körpermittellinie, senkrecht unter der Halsaußenseite,

Wirkung: Einwirkung auf die Schlüsselbeinarterie und Nerven - Schock, Verlust der Bewegungskoordination und des Gleichgewichtes,

Technik: mit dem Daumen oder Fingerspitzen hinter dem Schlüsselbein senkrecht nach unten drücken bis der Angreifer am Boden liegt;

- Schlüsselbeine

Lokalisation: waagerechter Knochen auf der Vorderseite der Schultern zwischen Brustbeinknochen und Oberarmgelenk,

Wirkung: Prellung bis Fraktur, dadurch Einschränkung der Beweglichkeit des betreffenden Armes und des Kopfes - Schock, Schmerzen, (durch Splitterung des Schlüsselbeines Verletzung der dort verlaufenden Arterie und damit inneres Verbluten möglich),

Technik: mit der Faust, dem Ellbogen, der Handkante oder Ferse von oben schräg nach unten schlagen;

- Achselhöhlen

Lokalisation: Gebiet unter der Schulter hinter den Oberarmen seitlich der Brust, vierter Rippenzwischenraum,

Wirkung: Gewalteinwirkung auf die Lungen und die damit verbundenen Nerven – Atemstillstand, Verlust der Lungenfunktion bis Kreislaufversagen,

Technik: schlagen mit Faust, Ellenbogen, Knie oder Fuß;

- Solar-Plexus

Lokalisation: Mulde gerade unterhalb des Brustbeines, tief im Körperinneren,

Wirkung: Gewalteinwirkung auf Magen, Leber und Herz, Einwirkung auf starkes Nervengeflecht und Lymphsystem - reflektorische Verlangsamung der Herzfrequenz, Atemstillstand und Versagen innerer Organe bis Tod möglich,

Technik: mit Faust, Handballen, Ellenbogen oder Fuß direkt von vorn tief in Richtung Körpermitte zur Wirbelsäule stoßen;

- kurze Rippen / Leber / Milz

Lokalisation: * an der Körperseite: elfter Rippenzwischenraum (kurze freie Rippe, ca. dort wo der Ellenbogen die Körperseite berührt),* an der Körperfront: in der rechten bzw. linken Körperhälfte in der Mitte zwischen Schwertfortsatz und Bauchnabel, senkrecht unter den Brustwarzen,

Wirkung: Gewalteinwirkung auf Leber bzw. Milz (Organriß möglich, dadurch inneres Verbluten möglich), Nervenschock der mit der Lunge verbundenen Nerven - Schmerz bis Bewusstlosigkeit, Atemstörungen bis Atemstillstand,

Technik: mit Faust, Handballen oder Ellenbogen direkt in Richtung Körpermitte und leicht aufwärts stoßen;

- Unterbauch

Lokalisation: Punkt zwischen Bauchnabel und Schambeinansatz ca. 2 Finger breit unterhalb des Bauchnabels,

Wirkung: Gewalteinwirkung auf Dünndarm, Blase und die großen Blutgefäße und Nerven im Bauchraum - Schock, Verlust der motorischen Funktionen bis Bewusstlosigkeit,

Technik: schlagen mit Faust, Ellbogen, Knie oder Fuß;

- Leistengegend(= Nervendruckpunkt)

Lokalisation: auf der vorderen Innenseite des Oberschenkelansatzes, in der Mitte der Leiste,

Wirkung: Einwirkung auf das Blut- und Lymphgefäßsystem der Leiste sowie den Oberschenkelnerv und inneren Schenkelnerv - Schmerz im Hüft- und Bauchraum bis zur Bewusstlosigkeit,

Technik: * Schlag - mit der Faust oder dem Ellbogen,* Nervendruck - mit einem Fingerknöchel oder einer Daumen- bzw. Fingerspitze schräg abwärts stoßen oder drücken;

- Genitalien (= Hauptangriffspunkt Körper)

Lokalisation: zwischen den Beinansätzen in der Mitte des vorderen Oberkörpers unterhalb des Schambeines,

Wirkung: Einwirkung auf Nerven und Arterien der Genitalien und der Leiste, reflektorische Verlangsamung der Herzfrequenz - starker Schmerz bis Bewusstlosigkeit,

Technik: schlagen mit Fußspann, Knie, Ellenbogen, Handkante oder Faust oder mit den Fingern fest zugreifen und quetschen;

Weitere schmerzhafte Angriffe im Rumpfbereich sind:

• Beißen in die Brustwarze,

• Brustwarze fest greifen und verdrehen,

• den Bereich unter der Achsel bis zur Brust bzw. zum Rücken zwischen Daumen und Fingern greifen und fest zudrücken (Muskelzwinge).

2.2.2. Rumpfrückseite

- Brustwirbelsäule

Lokalisation: auf dem Rücken in der Körpermitte zwischen den Schulterblättern (Raum zwischen fünften und sechsten Brustwirbel),

Wirkung: Gewalteinwirkung auf das Rückenmark, die Aorta, Herz- und Lungentätigkeit – Verlust der sensorischen und motorischen Funktionen, Aussetzen der Atmung und Störungen der Herztätigkeit, Bewusstlosigkeit,

Technik: schlagen mit Faust, Ellbogen, Knie oder Fuß;

- Nieren

Lokalisation: auf dem Rücken rechts und links seitlich neben dem Ende der zwölften Rippe, etwa in Höhe des schmalsten Hüftumfanges,

Wirkung: Wirkung auf die Niere (Organ Ein- oder Abriß möglich, dadurch inneres Verbluten mit zunehmenden Bauch- und Rückenschmerzen), Wirkung auf Nerven und Blutgefäße - Schmerz, Atemstörungen, Bewusstseinsverlust, Tod durch Verbluten möglich;

Technik: mit Faust, Handkante, Ellenbogen, Knie oder Fuß leicht schräg nach oben schlagen;

- Steißbein

Lokalisation: auf dem Rücken in der Körpermitte am Ende der Wirbelsäule zwischen den Gesäßmuskeln,

Wirkung: Gewalteinwirkung auf das gesamte Rückenmark, Nervenschock – Verlust der sensorischen und motorischen Funktionen bis zur Bewusstlosigkeit,

Technik: schlagen mit Faust, Ellbogen, Knie oder Fuß;

2.3. Gliedmaßen

Gewalteinwirkung auf bestimmte Punkte der Extremitäten erzeugen:

* Nervenschock, * Muskellähmungen,

* Knochenbrüche, * Gelenkhebel oder Gelenkbrüche,

* Funktionsstörungen durch Einwirkung auf Nerven, Blut- oder Lymphgefäßsystem.

Schmerzen treten durch Prellungen der Muskulatur oder von Knochen auf bzw. bei Knochenbrüchen. Auch der Druck auf Blutgefäße und Nervenbahnen kann sehr schmerzhaft sein. Die Gelenke schmerzen bei Überdehnung (Hebelgriffe) bzw. werden bei großer Krafteinwirkung zerstört (ausgerenkt oder gebrochen).

In allen Fällen ist die Folge eine Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit, die bei starkem Schmerz und Unbewegbarkeit eines oder mehrerer Gliedmaßen bis zur Handlungsunfähigkeit führen kann.

- Oberarm

Lokalisation: auf der Mittellinie des Bizeps im oberen Drittel, zwei Daumenbreiten unterhalb der Achselfalte,

Wirkung: Einwirkung auf die Oberarmschlagader und Nerven - Schmerz, Bewegungsunfähigkeit des Armes,

Technik: schlagen mit Handkante oder Knöchelfaust, drücken mit dem Daumen;

- Gelenke * Arm: Ellbogen-, Hand-, Daumengelenk, Fingergelenke,

* Bein: Knie-, Fußgelenk,

Lokalisation: effektiv angreifbare Gelenke finden wir überall dort, wo Knochen der Extremitäten beweglich miteinander verbunden sind,

Wirkung: je nach Kraftaufwand und Kraftrichtung Hebelwirkung, Ausrenken oder Gelenkbruch - Schmerz, Gelenkverletzungen bis Gelenkzerstörung,

Technik: * Hebeln - Hebel an Gelenken können in vier Möglichkeiten

ausgeführt werden. Am Effektivsten ist eine Kombination mit Verdrehen.

1. Gelenk bis zur Schmerzwirkung über den natürlichen Bewegungsradius hinaus bewegen,

2. Gelenk in eine unnatürliche Bewegungsrichtung bewegen,

3. Gelenk verdrehen,

4. Gelenk auseinander ziehen,

* Brechen - mit Handballen, Unterarm, Ellbogen oder Knie

gewaltsam gegen das Gelenk schlagen und das Extremitätenende dabei entgegen der natürlichen Bewegungsrichtung ziehen;

- Handrücken

Lokalisation: in der Mitte des Handrückens zwischen den Sehnen des Mittel- und Ringfingers, aber auch jeder andere Knochen des Handrückens,

Wirkung: Schock auf den mittleren Armnerv - Schmerz in der Brust- und Halsgegend, Verlust der motorischen Funktionen bis Bewusstlosigkeit,

Technik: mit den Fingermittelknöcheln der geschlossenen Faust schlagen oder über den Handrücken reißen, Druck mit der Daumenspitze auf den Punkt zwischen Mittel- und Ringfinger;

- Oberschenkelseite (= Nervendruckpunkt)

Lokalisation: etwa in der Mitte des Oberschenkels an der Oberschenkelaußen- und -innenseite (Stelle für "Pferdekuß" und Low-Kicks),

Wirkung: Wirkung auf Oberschenkelnerv bzw. inneren Schenkelnerv, Krampf des Oberschenkelmuskels - Schmerz bis kurzzeitige Lähmung des Beines,

Technik: mit Fußspann, Ferse, Knie, Faust oder Ellbogen schlagen;

- Schienbein (= Hauptangriffspunkt Bein in der Selbstverteidigung)

Lokalisation: Knochen und Muskel auf der Frontseite des Unterschenkels,

Wirkung: Wirkung auf Nerven, Muskel und Knochen - starke Schmerzen, Prellung bis Bruch des Schienbeins,

Technik: mit dem Fuß von vorn treten;

- Fußspann

Lokalisation: mittlerer Teil auf der oberen Seite des Fußes, von der Mitte aus etwas nach innen zwischen den Sehnen der großen und der zweiten Zehe,

Wirkung: Wirkung auf den Nerv in der inneren Fußsohle, die Schienbeinschlagader und den tiefen Wadenbeinnerv - Schmerz in Bein, Hüfte und Bauch, Verlust der motorischen Funktionen bis Bewusstlosigkeit,

Technik: mit der Hacke des Fußes darauf stampfen.

Weitere schmerzhafte Angriffe an den Extremitäten sind:

• Etwas Haut zwischen Zeigefinger und Daumen greifen und ruckartig drehen.