6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kate Atkinsons großer Roman über das Drama des 20. Jahrhunderts – Platz 1 der Times-Bestsellerliste. Was bleibt von einem Menschen und seinen Möglichkeiten? Zwischen den Weltkriegen erlebt Teddy Todd, geboren 1914, eine idyllische ländliche Jugend auf dem Anwesen seiner Familie nahe London. Mag sein, dass er, der charmante Naturfreund und Möchtegern-Poet, mit seiner Sandkastenliebe Nancy einst eine Tochter haben wird (die er nicht versteht und die ihn nicht versteht). Und vielleicht wird die Tochter ihm eine Enkelin schenken, die alle Enttäuschungen wettmacht. Zuvor aber kommt der Krieg ins Spiel, und Teddy Todd hat als todesmutiger Kampfpilot fast tagtäglich die Städte Hitler-Deutschlands zu bombardieren … Ein Roman über den heroischen Alltag eines wunderbar normalen Mannes; ein Buch voll hintergründigem Witz, das sich anfühlt wie vier Generationen gelebtes Leben. "Für mich ist diese feinsinnige, dramatische und bewegende Familiensaga aus England eines der besten Bücher des Jahres." Brigitte

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 693

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

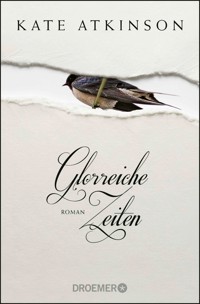

Kate Atkinson

Glorreiche Zeiten

Roman

Aus dem Englischen von Anette Grube

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

»Es war Krieg, und er hatte sich mit dem Tod abgefunden. Dann war der Krieg vorbei, und es kam ein nächster Tag, und noch einer, und noch einer. Er konnte sich niemals daran gewöhnen, dass er plötzlich eine Zukunft hatte …«

»Glorreiche Zeiten« erzählt die dramatische Geschichte des 20. Jahrhunderts durch die Augen von Teddy Todd – Möchtegernpoet, todesmutiger Bomberpilot, treuer Ehemann, verstörter Vater und später liebender Großvater. Mit größter Meisterschaft und Ironie lässt Kate Atkinson das Leben mehrerer Generationen in stets neuen Facetten aufblitzen – und beweist einmal mehr ihren Rang als eine der herausragenden Autorinnen der Gegenwart.

Inhaltsübersicht

Motto

Widmung

Der letzte Einsatz

Alouette

Die Abenteuer des Augustus

Adams Kinder

Dieser gnadenlose Winter

Teddys Krieg

Wir, die noch leben

Der unsichtbare Wurm

Teddys Krieg

Der Mut der frühen Morgenstunden

Teddys Krieg

Seine kleinen Handlungen, die namenlosen, bald vergessenen, die er aus Freundlichkeit und Liebe tut

Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Frieden

Der letzte Einsatz

Gut ist uns nicht gut genug

Der letzte Flug

Töchter aus Elysium

Die Abenteuer des Augustus

Nachwort

Dank

»Der Mensch ist ein Gott in Trümmern. Wenn die Menschen unschuldig sind, wird das Leben länger währen und so sanft in die Unsterblichkeit übergehen, wie wir aus unseren Träumen erwachen.«

Ralph Waldo Emerson, Die Natur

»Der Zweck der Kunst besteht darin, die Wahrheit einer Sache aufzuzeigen, nicht die Wahrheit zu sein.«

Sylvie Beresford Todd

Einmal kam (der heilige Georg) in eine Stadt namens Salem. In ihrer Nähe lebte ein Drache, der jeden Tag mit einem durch das Los bestimmten Menschen gefüttert werden musste.

An dem Tag, als der heilige Georg kam, war das Los auf Cleolinda, die Tochter des Königs, gefallen. Der heilige Georg beschloss, dass sie nicht sterben sollte, und so zog er los und griff den Drachen an, der in einem nahen Sumpf lebte, und tötete ihn.

Wenn er sich einer Schwierigkeit oder Gefahr gegenübersah, so unüberwindlich sie auch schien – sogar in Gestalt eines Drachen –, wich er ihr nicht aus oder fürchtete sich, sondern ging sie mit der ganzen Kraft an, die er und sein Pferd aufbringen konnten. Obwohl er für diesen Kampf nur ungenügend ausgerüstet war, da er nur eine Lanze hatte, griff er an, gab er sein Bestes und überwand schließlich die Schwierigkeit, der sich zu stellen kein anderer gewagt hatte.

Auf genau diese Weise sollte sich ein Pfadfinder einer Schwierigkeit oder Gefahr stellen, gleichgültig, wie groß oder furchteinflößend sie ihm auch erscheinen mag oder wie schlecht ausgerüstet er für den Kampf auch ist.

Robert Baden-Powell, Pfadfinder

Für Reuben

30. März 1944

Der letzte Einsatz

Naseby

Er ging bis zu der Hecke, die das Ende des Flugfelds markierte.

Die Grenzen abschreiten. Die Männer nannten es seinen »täglichen Spaziergang« und sorgten sich, wenn er ihn nicht machte. Sie waren abergläubisch. Jeder war abergläubisch.

Jenseits der Hecke waren nackte Felder, letzten Herbst umgepflügt. Er rechnete nicht damit, die Alchemie des Frühlings zu erleben, zu sehen, wie sich die dumpfe braune Erde hellgrün und dann blassgold verfärbte. Ein Mensch konnte sein Leben in eingebrachten Ernten messen. Er hatte genug gesehen.

Der Stützpunkt war von flachem Ackerland umgeben. Der Bauernhof stand breit und unerschütterlich auf der linken Seite. Nachts leuchtete ein rotes Licht auf dem Dach, damit sie nicht hineinkrachten. Wenn sie beim Anflug darüber hinwegflogen, wussten sie, dass sie über die Landebahn hinausgeschossen waren und in Schwierigkeiten steckten.

Er sah die Bauerstochter im Hof, die die Gänse fütterte. Versteckte sich da nicht irgendwo ein Kindervers? Nein, er dachte an die Bauersfrau, oder? – die den Mäusen mit einem Tranchiermesser die Schwänze abschnitt. Ein schreckliches Bild. Arme Mäuse, hatte er als Junge gedacht. Dachte er auch jetzt noch als Mann. Kinderverse waren grausam.

Er kannte die Bauerstochter nicht, ebenso wenig wusste er ihren Namen, aber er mochte sie sehr, sehr gern. Sie winkte ihnen immer nach. Manchmal stellte sich ihr Vater dazu, ein- oder zweimal ihre Mutter, aber die Anwesenheit des Mädchens im Hof war eine Konstante beim Start von jedem Luftangriff.

Jetzt entdeckte sie ihn und winkte. Statt ebenfalls zu winken, salutierte er. Er glaubte, es würde ihr gefallen. Aus der Entfernung war er natürlich nur ein Mann in Uniform. Sie hatte keine Ahnung, wer er war. Teddy war nur einer von vielen.

Er pfiff nach dem Hund.

1925

Alouette

Schau!«, sagte er. »Da – eine Lerche. Eine Feldlerche.« Er blickte zu ihr hinauf und sah, dass sie in die falsche Richtung schaute. »Nein, da drüben«, sagte er und deutete. Es war vollkommen hoffnungslos.

»Oh«, sagte sie endlich. »Da, ich sehe sie! Wie seltsam – was macht sie da?«

»Sie schwebt, und dann wird sie wahrscheinlich wieder höher steigen.« Die Feldlerche schwebte auf der transzendenten Melodie ihres Lieds. Der zittrige Flug des Vogels und die Schönheit seines Gezwitschers ließen eine unerwartet tiefe Empfindung in ihm aufwallen. »Kannst du es hören?«

Seine Tante hielt sich auf theatralische Weise die Hand ans Ohr. Sie war hier so fehl am Platz wie ein Pfau mit ihrem komischen Hut, rot wie ein Briefkasten und geschmückt mit zwei langen Schwanzfedern eines Fasans, die bei der geringsten Bewegung ihres Kopfes erbebten. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn jemand auf sie geschossen hätte. Schön wär’s, dachte er. Teddy waren barbarische Gedanken erlaubt – er erlaubte sie sich –, solange er sie nicht aussprach. (»Gute Manieren«, mahnte seine Mutter, »sind die Rüstung, die man jeden Morgen neu anlegen muss.«)

»Was hören?«, fragte seine Tante schließlich.

»Das Lied«, sagte er und übte sich in Geduld. »Das Lied der Lerche. Jetzt hört man es nicht mehr«, fügte er hinzu, als sie weiterhin demonstrativ horchte.

»Vielleicht fängt es wieder an.«

»Nein. Wird es nicht, kann es nicht, sie ist weg. Fortgeflogen.« Er hob und senkte die Arme, um es ihr zu zeigen. Trotz der Federn auf ihrem Hut wusste sie nichts über Vögel. Oder andere Tiere. Sie hatte nicht einmal eine Katze. Trixie, sein Lurcher, der sich gerade begeistert durch den ausgetrockneten Graben neben der Straße schnüffelte, war ihr gleichgültig. Trixie war Teddys treueste Gefährtin und als Welpe zu ihnen gekommen, als sie noch so klein gewesen war, dass sie sich durch die Eingangstür im Puppenhaus seiner Schwestern hatte zwängen können.

Er fragte sich, ob er seine Tante erziehen sollte. Waren sie deswegen hier? »Die Lerche ist bekannt für ihren Gesang«, sagte er instruktiv. »Er ist wunderschön.« Es war natürlich unmöglich, Schönheit zu lehren. Sie existierte einfach. Man war entweder davon gerührt oder nicht. Seine Schwestern, Pamela und Ursula, waren es. Sein älterer Bruder Maurice war es nicht. Sein Bruder Jimmy war zu jung für Schönheit, sein Vater möglicherweise zu alt. Sein Vater, Hugh, hatte eine Schallplattenaufnahme von The Lark Ascending, die sie manchmal an verregneten Sonntagnachmittagen hörten. Es war schön, aber nicht so schön wie die Lerche selbst. »Der Zweck der Kunst«, sagte, ja dozierte seine Mutter Sylvie, »ist es, die Wahrheit einer Sache aufzuzeigen, nicht die Wahrheit zu sein.« Ihr Vater, Teddys lange verstorbener Großvater, war ein berühmter Maler gewesen, und dieses verwandtschaftliche Verhältnis verlieh seiner Mutter Autorität in Sachen Kunst. Und auch in Sachen Schönheit, nahm Teddy an. Alle diese Dinge – KUNST, WAHRHEIT, SCHÖNHEIT – wurden mit Großbuchstaben geschrieben, wenn seine Mutter darüber sprach.

»Wenn die Feldlerche sehr hoch fliegt«, fuhr er ohne große Hoffnung fort, »heißt das, dass das Wetter schön ist.«

»Also, man braucht keinen Vogel, um zu wissen, ob das Wetter gut ist oder nicht, man schaut sich einfach um«, sagte Izzie. »Und heute Nachmittag ist es herrlich. Ich liebe die Sonne«, fügte sie hinzu, schloss die Augen und hob das geschminkte Gesicht gen Himmel.

Wer tat das nicht?, fragte sich Teddy. Seine Großmutter vielleicht, die ihr Leben in einem düsteren Wohnzimmer in Hampstead verbrachte. Dicke Stores aus Baumwolle waren beständig zugezogen, damit kein Licht ins Haus drang. Oder vielleicht damit die Dunkelheit nicht entkommen konnte.

Der »ritterliche Kodex«, den er auswendig gelernt hatte aus Pfadfinder, einem Buch, an das er sich in Zeiten der Unsicherheit oft ratsuchend wandte, auch jetzt noch, nachdem er sich selbst aus der Bewegung verbannt hatte, verlangte vom Jugendlichen, so ausgebildet zu werden, »dass er die anstrengendsten und unangenehmsten Aufgaben frohgemut und voller Anstand ausführt«. Er nahm an, dass Izzie zu unterhalten dazugehörte. Es war jedenfalls anstrengend.

Er schirmte die Augen mit der Hand gegen die Sonne ab und hielt Ausschau nach der Lerche. Sie tauchte nicht wieder auf, und er musste sich mit den Luftmanövern der Schwalben zufriedengeben. Er dachte an Ikarus und fragte sich, wie er von der Erde aus wohl ausgesehen hatte. Ziemlich groß vermutlich. Aber Ikarus war ein Mythos, oder? Nach den Sommerferien würde Teddy ins Internat kommen, und er musste wirklich damit anfangen, sich an die Tatsachen zu halten. »Du wirst ein Stoiker sein müssen, altes Haus«, riet sein Vater. »Es wird eine harte Prüfung werden, darum geht es vermutlich. Du lehnst dich am besten nicht weit aus dem Fenster«, fügte er hinzu. »Tauch nicht unter und lass dich nicht einfach treiben, plantsche irgendwo in der Mitte rum.«

»Alle Männer der Familie« waren in diese Schule gegangen, behauptete seine Hampstead-Großmutter (seine einzige Großmutter, Sylvies Mutter war vor langer Zeit gestorben), als wäre es ein Gesetz, das in uralter Zeit in Stein gemeißelt worden war. Teddy nahm an, dass auch sein Sohn dorthin würde gehen müssen, wiewohl dieser Junge in einer Zukunft existierte, die er sich jetzt noch nicht einmal annäherungsweise vorstellen konnte. Das musste er auch nicht, denn in dieser Zukunft hatte er keine Söhne, nur eine Tochter, Viola, was er bedauern würde, auch wenn er nie davon sprechen sollte, schon gar nicht mit Viola, die wortreich beleidigt wäre.

Teddy erschrak, als Izzie plötzlich anfing zu singen und – noch erschreckender – zu tanzen. »Alouette, gentille Alouette.« Er konnte noch kein nennenswertes Französisch und glaubte, dass sie nicht »gentille« sang, sondern »schontie«, eine Wortschöpfung, die ihm gut gefiel. »Kennst du das Lied?«, fragte sie.

»Nein.«

»Es stammt aus dem Krieg. Die französischen Soldaten haben es gesungen.« Der flüchtige Schatten von etwas – Traurigkeit vielleicht – zog über ihr Gesicht, doch dann sagte sie hämisch: »Der Text ist wirklich schauderhaft. Es geht nur darum, die arme Schwalbe zu rupfen. Ihre Augen und Federn und Beine und so weiter.«

In dem unvorstellbaren, aber unvermeidlichen Krieg, der kommen sollte – Teddys Krieg – war Alouette der Name der Staffel 425 der französischen Kanadier. Im Februar 1944, nicht lange vor seinem letzten Flug, musste Teddy auf ihrem Stützpunkt Tholthorpe notlanden, mit zwei brennenden Motoren, angeschossen, als sie über den Ärmelkanal geflogen waren. Die Québecer gaben seiner Besatzung Brandy, hartes Zeug, für das sie dennoch dankbar waren. Auf ihrem Staffelabzeichen befand sich über dem Motto Je te plumerai eine Schwalbe, und er hatte an diesen Tag mit Izzie gedacht. Es war eine Erinnerung, die jemand anderem zu gehören schien.

Izzie drehte eine Pirouette. »Es war die Nachtigall und nicht die Lerche!«, sagte sie und lachte.

War das, fragte er sich, was sein Vater meinte, wenn er sagte, Izzie wäre »lächerlich labil«?

»Wie bitte?«

»Es war die Nachtigall und nicht die Lerche«, sagte Izzie. »Romeo und Julia. Hast du es nicht gelesen?« Einen überraschenden Augenblick lang klang sie wie seine Mutter. »Aber ich habe natürlich nur einen Witz gemacht. Weil sie nicht mehr da ist. Die Lerche, meine ich. Forrtgeflogen. Forrt«, sagte sie in einem albernen Cockney. »Ich habe Lerchen gegessen«, fuhr sie leichthin fort. »In Italien. Da sind sie eine Delikatesse. Natürlich ist an einer Lerche nicht viel dran. Kaum mehr als ein Bissen.«

Teddy schauderte. Die Vorstellung, diesen vortrefflichen kleinen Vogel vom Himmel zu holen, seinen außergewöhnlichen Gesang mitten im Flug zu beenden, war abscheulich für ihn. Viele, viele Jahre später, zu Beginn der siebziger Jahre, entdeckte Viola Emily Dickinson in einem Amerikanistikseminar, das sie belegen musste. In ihrer kritzligen wilden Handschrift schrieb sie den ersten Vers eines Gedichts ab, von dem sie glaubte, dass es ihrem Vater gefallen würde (zu faul, das ganze kurze Gedicht abzuschreiben). »Spalte die Lerche – dann siehst du die Töne – Knolle um Knolle, in Silber gerollt.« Er war überrascht, dass sie überhaupt an ihn gedacht hatte. Sie tat es nur selten. Vermutlich war Literatur eins der wenigen Dinge, die sie gemeinsam hatten, auch wenn sie nur selten, wenn überhaupt, darüber sprachen. Er überlegte, ob er ihr im Gegenzug auch etwas schicken sollte, nur ein paar ausgewählte Zeilen – als eine Möglichkeit, mit ihr zu kommunizieren. »Heil dir, Geist der Lieder! Vogel bist du nicht« oder »Vernehm’ ich nicht süße Töne, wenn zu der Wolke du steigst?« oder »Eine Lerche hoch in der klaren Luft, in dem glänzenden Himmelsblau«. (Gab es einen Dichter, der nicht über Lerchen geschrieben hatte?) Vermutlich würde seine Tochter glauben, dass er sie irgendwie gönnerhaft behandelte. Sie wollte nichts von ihm lernen, vielleicht wollte sie von niemandem lernen, und so schrieb er letztlich nur: »Danke, sehr aufmerksam von Dir.«

Bevor er sich daran hindern konnte – die Rüstung aus guten Manieren fiel von ihm ab –, sagte er: »Es ist ekelhaft, Lerchen zu essen, Tante Izzie.«

»Warum ist das ekelhaft? Du isst doch auch Hühner, oder? Wo ist der Unterschied?« Izzie hatte im Ersten Weltkrieg einen Krankenwagen gefahren. Totes Federvieh brachte sie nicht aus der Fassung.

Ein Riesenunterschied, dachte Teddy, doch er konnte nicht umhin, sich zu fragen, wie Lerchen schmeckten. Glücklicherweise lenkte ihn Trixie von diesem Gedanken ab, die aufgeregt bellte. Er neigte sich vor, um nachzusehen. »Oh, schau, eine Blindschleiche«, sagte er genüsslich zu sich selbst und vergaß die Lerche für den Augenblick. Er hob sie vorsichtig mit beiden Händen auf und zeigte sie Izzie.

»Eine Schlange?«, sagte Izzie und verzog das Gesicht, da Schlangen offensichtlich keinen Reiz für sie hatten.

»Nein, eine Blindschleiche«, sagte Teddy. »Keine Schlange. Auch kein Wurm. Sie gehört zu den Echsen.« Ihre bronzegoldenen Schuppen glänzten in der Sonne. Auch das war Schönheit. Gab es irgendetwas in der Natur, das nicht schön war? Sogar eine Nacktschnecke beanspruchte einen gewissen Respekt, allerdings nicht von seiner Mutter.

»Was für ein komischer kleiner Junge du bist«, sagte Izzie.

Teddy betrachtete sich nicht als »kleinen« Jungen. Vermutlich wusste seine Tante – die jüngste Schwester seines Vaters – noch weniger über Kinder als über Tiere. Er hatte keine Ahnung, warum sie ihn entführt hatte. Es war Samstag nach dem Mittagessen, und er hatte sich im Garten rumgetrieben und mit Jimmy Papierflugzeuge gefaltet, als Izzie sich auf ihn gestürzt und überredet hatte, mit ihr einen Spaziergang über »das Land« zu machen, womit sie den Weg zu meinen schien, der von Fox Corner zum Bahnhof führte, kaum wilde Natur, Felsen und Flüsse. »Ein kleines Abenteuer. Und ein kleiner Schwatz. Komm, das wird ein Spaß.« Jetzt war er Geisel ihrer Launen, während sie dahinschlenderte und ihm merkwürdige Fragen stellte – »Hast du schon mal einen Wurm gegessen? Spielst du Cowboy und Indianer? Was willst du werden, wenn du groß bist?«. (Nein. Ja. Lokomotivführer.)

Vorsichtig legte er die Blindschleiche wieder ins Gras, und um den Misserfolg mit der Lerche wiedergutzumachen, bot er ihr die Glockenblumen an. »Wir müssen über die Wiese, um in den Wald zu gehen«, sagte er und schaute zweifelnd auf ihre Schuhe. Sie schienen aus Krokodilleder zu sein und waren scheußlich grün gefärbt, was kein anständiges Krokodil zugelassen hätte. Sie waren ganz neu und eindeutig nicht dafür bestimmt, über eine Wiese zu trampeln. Es war später Nachmittag, und die Kuhherde, um deren Weide es sich handelte, war zum Glück nicht da. Die Kühe – große, breite Tiere mit gutmütigen, neugierigen Augen – hätten nicht gewusst, was sie von Izzie halten sollten.

Als sie über den Zaunübertritt stieg, zerriss sie sich einen Ärmel und trat dann mit einem Krokodilfuß in einen Kuhfladen, den jeder andere gesehen hätte. Sie machte es in Teddys Augen wieder etwas wett, indem sie über beide Missgeschicke auf bewundernswerte und sorglose Weise lachte. (»Wahrscheinlich«, sagte seine Mutter später, »wird sie beides einfach wegwerfen.«)

Von den Glockenblumen war sie jedoch enttäuschend unbeeindruckt. Die jährliche Blüte wurde in Fox Corner mit der gleichen Ehrfurcht begangen, die andere den alten Meistern entgegenbringen. Besucher wurden stolz in den Wald geführt, um dort das scheinbar endlose Meer aus Blau zu bewundern. »Wordsworth hatte seine Narzissen«, sagte Sylvie, »wir haben unsere Glockenblumen.« Es waren überhaupt nicht ihre Glockenblumen, doch der Charakter seiner Mutter neigte zur Inbesitznahme.

Als sie auf dem Weg zurückgingen, verspürte Teddy plötzlich ein unerwartetes Beben in der Brust, eine Art Hochgefühl des Herzens. Die Erinnerung an das Lied der Lerche und der scharfe grüne Geruch des Glockenblumenstraußes, den er für seine Mutter gepflückt hatte, fügten sich zu einem Moment reinen Rausches, einer Euphorie zusammen, die darauf hinzudeuten schien, dass gleich alle Geheimnisse enthüllt würden. (»Es gibt eine Welt aus Licht«, sagte seine Schwester Ursula. »Aber wir können sie wegen der Dunkelheit nicht sehen.« – »Unsere kleine Manichäerin«, sagte Hugh liebevoll.)

Das Internat war ihm natürlich nicht unbekannt. Teddys Bruder Maurice studierte jetzt in Oxford, aber als er im Internat gewesen war, hatte Teddy oft seine Mutter (»meine kleine Anstandsdame«) zu Zeugnisverleihungen und zum Gründungstag begleitet und gelegentlich zu etwas, was »Visitation« genannt wurde – einmal im Schuljahr durften Eltern ihre Kinder besuchen, wenn auch nur ungern. »Das ist mehr eine Strafanstalt als eine Schule«, schimpfte seine Mutter. Sylvie war nicht so begeistert von den Vorteilen der Bildung, wie man von ihr erwartet hätte.

Trotz der Loyalität seiner alten Lehranstalt gegenüber legte sein Vater einen ausgeprägten Widerwillen gegen jede Art von »Visitation« dort an den Tag. Hughs Fehlen wurde abwechselnd damit erklärt, dass er mit Bankangelegenheiten oder wichtigen Treffen oder quengeligen Gesellschaftern beschäftigt war. »Und so weiter und so fort«, murrte Sylvie. »Zurückzukehren ist normalerweise schmerzhafter, als weiterzugehen«, fügte sie in der Kapelle hinzu, als sich die Orgel durch die ersten Takte von Lieber Gott und Vater der Menschen quälte.

Das war vor zwei Jahren gewesen, anlässlich der Zeugnisverleihung nach Maurices letztem Schuljahr. Maurice war stellvertretender Schulsprecher gewesen, das »stellvertretend« in seinem Titel Anlass zu cholerischen Ausbrüchen. »Der Zweite in der Befehlskette«, hatte er geschäumt, als er zu Beginn seines letzten Schuljahrs ernannt worden war. »Ich sehe mich als Befehlshaber, nicht als Stellvertreter.« Maurice glaubte, dass er aus dem Stoff war, aus dem Helden gemacht sind, dass er ein Mann war, der andere in die Schlacht führte, obwohl er den nächsten Krieg buchstäblich aussitzen würde, an einem schweren Schreibtisch in Whitehall, wo die Toten nur unangenehme Tabellen mit Zahlen waren. Niemand in der Schulkapelle an diesem heißen Tag im Juli 1923 hätte geglaubt, dass ein weiterer Krieg dem letzten so schnell auf dem Fuße folgen könnte. Die Namen der ehemaligen Schüler (»Ehre den Toten«) auf den eichenen Plaketten in der Kapelle waren gerade erst vergoldet worden. »Viel nützen wird ihnen die ›Ehre‹, wenn sie tot sind«, flüsterte Sylvie verärgert Teddy ins Ohr. Der Erste Weltkrieg hatte eine Pazifistin aus Sylvie gemacht, wenn auch eine sehr kriegerische.

In der Schulkapelle war es stickig, Schläfrigkeit senkte sich auf die Bänke wie ein Staubfilm, während der Direktor mit monotoner Stimme daherredete. Das Sonnenlicht, das durch die bunten Glasfenster drang, verwandelte sich in Rauten aus Edelsteinfarben, ein Kunstwerk, das kein Ersatz war für die wahre Sache draußen. Und das wäre nun bald auch Teddys Los. Eine einzige trübe Aussicht auf Durchhaltenmüssen.

Aber als es so weit war, erwies sich das Schulleben als nicht so schlimm, wie er befürchtet hatte. Er hatte Freunde und war sportlich, was immer ein gewisses Maß an Beliebtheit garantierte. Und er war ein netter Junge, der Rüpeln kein Pardon gab, und auch dadurch gewann er an Beliebtheit. Doch als er dann abschloss und nach Oxford ging, war er dennoch der Ansicht, dass die Schule ein grausamer und unzivilisierter Ort war und er diese herzlose Tradition mit seinen eigenen Söhnen nicht fortsetzen würde. Er rechnete mit mehreren Söhnen – lebhaft, loyal, kräftig – und erhielt stattdessen das Destillat (oder vielleicht die Reduktion) der Hoffnung, nämlich Viola.

»Erzähl mir mehr über dich«, sagte Izzie, riss einen Stengel Wiesenkerbel aus der Hecke und verdarb damit den Augenblick.

»Was denn?«, rätselte er, die Euphorie hatte sich aufgelöst, die Geheimnisse waren erneut aus seinem Sichtfeld verschwunden. Später, in der Schule, sollte er Brookes Gedicht Die Stimme lernen – »Der Zauber war gebrochen, der Schlüssel verloren«, eine passende Beschreibung für diesen Moment, aber da hatte er ihn schon vergessen, weil diese Empfindungen naturgemäß flüchtig sind.

»Irgendwas«, sagte Izzie.

»Also, ich bin elf Jahre alt.«

»Das weiß ich doch, Dummerchen.« (Er bezweifelte es.) »Was macht dich ganz persönlich aus? Was tust du gern? Wer sind deine Freunde? Hast du ein Dings, du weißt schon«, sagte sie und kämpfte um ihr unbekanntes Vokabular. »David und Goliath – ein Schleuderdings?«

»Eine Steinschleuder?«

»Ja! Um damit auf Leute zu schießen und Sachen zu töten und so weiter.«

»Sachen töten? Nein! Das würde ich nie tun. (Sein Bruder Maurice dagegen schon.) Ich weiß nicht mal mehr, wo sie ist. Früher habe ich damit Kastanien von den Bäumen geschossen.«

Sein Pazifismus schien sie zu enttäuschen, sie ließ sich jedoch nicht vom Fragenkanon ablenken. »Was ist mit Streitereien? Du musst dich doch streiten, alle Jungs tun das, oder? Jux und Tollerei.«

»Streitereien?« Er erinnerte sich mit einem gewissen Entsetzen an den Vorfall mit der grünen Farbe.

»Bist du Pfadfinder?«, fragte sie und nahm spöttisch Habtachtstellung ein und salutierte zackig. »Ich wette, dass du bei den Pfadfindern bist.«

»War ich«, murmelte er. »Ich war Wölfling.« Es war kein Thema, über das er mit ihr sprechen wollte, aber er konnte einfach nicht lügen, als wäre er bei der Geburt verzaubert worden. Seine beiden Schwestern – und sogar Nancy – konnten wunderbar lügen, wenn nötig, und Maurice und die Wahrheit (oder die WAHRHEIT) kannten sich kaum, doch Teddy war bedauernswert ehrlich.

»Bist du bei den Pfadfindern rausgeflogen?«, fragte Izzie wissbegierig. »Oder unehrenhaft entlassen? Hat es einen schrecklichen Skandal gegeben?«

»Natürlich nicht.«

»Erzähl. Was ist passiert?«

Die Kindred of the Kibbo Kift ist passiert, dachte Teddy. Sollte er es aussprechen, würde es wahrscheinlich Stunden dauern, Izzie die Sache zu erklären.

»Kibbo Kift?«, sagte sie. »Das klingt wie der Name eines Clowns.«

»Was ist mit Süßigkeiten? Magst du Süßigkeiten, und wenn ja, was für welche?« Sie zog ein kleines Notizheft heraus und beunruhigte Teddy damit. »Ach, mach dir nichts draus«, sagte sie. »Heutzutage macht sich jeder Notizen. Also … Süßigkeiten?«

»Süßigkeiten?«

»Süßigkeiten«, bestätigte sie, seufzte dann und fuhr fort: »Weißt du, lieber Teddy, außer dir kenne ich einfach keine kleinen Jungs. Ich habe mich schon oft gefragt, was einen Jungen ausmacht außer den üblichen Fröschen, Schlangen, Schnecken natürlich. Und ein Junge ist ein Mann im Werden. Der Junge im Mann, der Mann im Jungen und so weiter.« Das Letzte hatte sie in Betrachtung des Wiesenkerbels versunken gesagt. »Ich frage mich zum Beispiel, ob du als Erwachsener wie dein Vater sein wirst.«

»Ich hoffe es.«

»Oh, du darfst dich nicht mit Gewöhnlichkeit zufriedengeben, ich werde es ganz bestimmt nicht tun. Du musst als Erwachsener sehr piratenhaft sein!« Sie begann, den Wiesenkerbel in Stücke zu reißen. »Männer behaupten, dass Frauen geheimnisvoll sind, aber ich glaube, das ist nur eine List, damit wir nicht merken, wie absolut unverständlich sie sind.« Sie sprach die beiden Worte sehr laut und gereizt aus, als würde sie dabei an jemand Bestimmten denken. (»Sie hat immer den einen oder anderen Mann in petto«, hatte er seine Mutter sagen hören.) »Und was ist mit kleinen Mädchen?«, fragte Izzie.

»Was ist mit ihnen?«, wunderte er sich.

»Also, hast du eine ›spezielle Freundin‹ – du weißt schon, ein Mädchen, das du besonders magst?« Sie verzog albern grinsend das Gesicht, was vermutlich ihr (sehr misslungener) Versuch war, Romantik oder ähnlichen Unsinn nachzuäffen.

Er wurde rot.

»Ein kleines Vögelchen hat mir erzählt«, fuhr sie erbarmungslos fort, »dass du ein bisschen in eins der Nachbarmädchen verknallt bist.«

Welches kleine Vögelchen?, fragte er sich. Nancy und ihre Schwestern – Winnie, Gertie, Millie und Bea – lebten neben Fox Corner in dem Haus namens Jackdaws. Eine große Zahl Vögel nistete im Wald und legte eine Vorliebe für den Rasen der Shawcross an den Tag, auf den Mrs. Shawcross jeden Morgen Toastkrümel streute.

Teddy würde Izzie nichts von Nancy sagen, unter keinen Umständen, nicht einmal, wenn er gefoltert würde – was der Fall war. Er würde ihren Namen nicht verraten, nur damit Izzie ihn in den Schmutz zog und sich lustig machte. Nancy war seine Freundin, seine Lieblingsgefährtin, nicht das blöde schnulzige Liebchen, von dem Izzie sprach. Selbstverständlich würde er Nancy heiraten und sie lieben, ja, aber es würde sich dabei um die reine galante Liebe eines Ritters handeln. Nicht dass er irgendeine andere Art Liebe begriffen hätte. Er hatte den Bullen mit den Kühen gesehen, und Maurice behauptete, dass Menschen das auch tun würden, einschließlich ihrer Mutter und ihres Vaters, hatte er kichernd gesagt. Teddy war sich ziemlich sicher, dass er log. Hugh und Sylvie waren viel zu würdevoll für derartige Akrobatik.

»Ach, du liebe Zeit, wirst du etwa rot?«, rief Izzie. »Ich glaube, ich habe dir ein Geheimnis entlockt!«

»Bonbons mit Birnengeschmack«, sagte Teddy in dem Bemühen, dieser Befragung ein Ende zu setzen.

»Was ist damit?«, sagte Izzie. (Sie ließ sich leicht ablenken.) Sie warf den zerfetzten Wiesenkerbel auf den Boden. Sie hatte nichts übrig für die Natur. In ihrer Achtlosigkeit wäre sie über die Wiese getrampelt, in Kiebitznester getreten, hätte die Feldmäuse terrorisiert. Sie gehörte in die Stadt, in eine Welt der Maschinen.

»Das sind die Süßigkeiten, die ich am liebsten mag«, sagte er.

Auf dem Weg begegnete ihnen die Kuhherde, die drängelnd vom Melken zurückkehrte. Es muss spät sein, dachte Teddy und hoffte, dass er das Abendessen nicht versäumt hatte.

»Oh, Glockenblumen, wie schön«, sagte seine Mutter, als sie zur Tür hereinkamen. Sie trug Abendkleidung und sah selbst sehr schön aus. In der Schule, in die er gehen sollte, hatte seine Mutter laut Maurice viele Bewunderer. Teddy war stolz auf den Status seiner Mutter als Schönheit.

»Was um alles in der Welt habt ihr die ganze Zeit gemacht?«, fragte Sylvie. Sie richtete die Frage an Teddy, zielte damit jedoch auf Izzie.

Sylvie im Pelz betrachtete ihr Abbild im Schlafzimmerspiegel. Sie stellte den Kragen des kurzen Capes auf, um ihr Gesicht einzurahmen. Ein kritischer Blick. Der Spiegel war einst ihr Freund gewesen, doch jetzt meinte sie, dass er ihr gleichgültig gegenüberstand.

Sie hob die Hand zum Haar, ihre »krönende Pracht«, ein Nest aus Kämmen und Nadeln. Jetzt eine altmodische Frisur, das Kennzeichen einer von der Zeit zurückgelassenen Matrone. Sollte sie es schneiden lassen? Hugh wäre untröstlich. Plötzlich fiel ihr etwas ein – eine Kohlezeichnung, ein Porträt, das ihr Vater kurz vor seinem Tod von ihr gemacht hatte. Sylvie als Engel, hatte er es genannt. Sie war sechzehn gewesen, sittsam in einem langen weißen Gewand – einem ziemlich dünnen Nachthemd eigentlich –, halb von ihrem Vater abgewandt, um den schönen Wasserfall ihres Haars zur Geltung zu bringen. »Schau traurig«, wies ihr Vater sie an. »Denk an den Sündenfall.« Sylvie, die ein schönes unbekanntes Leben zur Gänze noch vor sich hatte, fiel es schwer, sich mit dem Thema zu beschäftigen, schmollte aber trotzdem hübsch und sah gedankenverloren auf die Wand des riesigen Ateliers ihres Vaters.

Es war eine unbequeme Pose gewesen, und sie erinnerte sich daran, wie ihre Rippen geschmerzt hatten und sie für die Kunst ihres Vaters gelitten hatte. Der große Llewellyn Beresford, Porträtmaler der Reichen und Berühmten, ein Mann, der nach seinem Tod nichts als Schulden hinterließ. Sylvie empfand noch immer den Verlust, nicht den ihres Vaters, sondern des Lebens, das er leider, wie sich herausgestellt hatte, auf fadenscheinigem Gewebe gebaut hatte.

»Was man sät«, hatte ihre Mutter leise wehgeklagt, »wird man ernten. Aber er hat gesät, und wir ernten nichts.«

Es folgte eine demütigende Zwangsversteigerung, und Sylvies Mutter hatte darauf bestanden, dabei zu sein, als müssten sie mit eigenen Augen sehen, wie jeder Gegenstand, den sie notgedrungen aufgaben, fortgetragen wurde. Sie saßen unerkannt (hofften sie) in der letzten Reihe und schauten zu, wie ihre weltlichen Güter vorgeführt wurden. Gegen Ende dieser Peinlichkeit wurde die Skizze von Sylvie zum Verkauf aufgerufen. »Los Nummer 182. Kohleporträt der Tochter des Künstlers«, hieß es, Sylvies Engelsnatur war offenbar abhandengekommen. Ihr Vater hätte ihr einen Heiligenschein und Flügel malen sollen, dann wäre seine Absicht klar gewesen. So sah sie nur aus wie ein missmutiges hübsches Mädchen in einem Nachthemd.

Ein dicker, ziemlich zwielichtiger Mann hob nach jedem neuen Gebot seine Zigarre, und schließlich wurde ihm Sylvie für drei Pfund, zehn Schilling und Sixpence zugesprochen. »Billig«, murmelte ihre Mutter. Heute wahrscheinlich noch billiger, dachte Sylvie. Nach dem Krieg waren die Bilder ihres Vaters aus der Mode gekommen. Wo war es jetzt?, fragte sie sich. Sie hätte es gern wieder. Der Gedanke ärgerte sie, ein Stirnrunzeln im Spiegel. Als die Versteigerung schließlich zu Ende war (»Ein Restposten, bestehend aus einem Paar Feuerböcken aus Messing, einem silbernen Speisenwärmer, angelaufen, einem großen Kupferkrug«), waren sie mit den anderen Leuten aus dem Raum geeilt und hatten gehört, wie der schmierige Mann zu seinem Begleiter sagte: »Ich werde mein Vergnügen dabei haben, wenn ich diesen reifen jungen Pfirsich anschaue.« Sylvies Mutter kreischte – diskret, sie war nie laut – und zog ihren unschuldigen Engel außer Hörweite.

Besudelt, alles besudelt, dachte Sylvie. Von Anfang an, vom Sündenfall an. Sie rückte den Kragen des Capes zurecht. Es war viel zu heiß, aber sie glaubte, dass sie mit Pelz am besten aussah. Das Cape war aus Blaufuchs, was sie betrübte, da Sylvie die Füchse mochte, die zu ihnen in den Garten kamen – sie hatte das Haus nach ihnen benannt. Wie viele Füchse brauchte man für ein Cape?, fragte sie sich. Zumindest nicht so viele wie für einen Mantel. In ihrem Schrank hing ein Nerz, ein Geschenk von Hugh zum zehnten Hochzeitstag. Sie musste ihn zum Kürschner bringen und etwas Moderneres daraus machen lassen. »Und aus mir auch«, sagte sie zum Spiegel.

Izzie hatte einen neuen kokonförmigen Mantel. Zobel. Woher hatte Izzie ihre Pelze, da sie doch kein Geld hatte? »Ein Geschenk«, sagte sie. Von einem Mann natürlich, und kein Mann verschenkte einen Pelzmantel, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten. Außer der eigene Mann natürlich, der nichts als ein bescheidenes Maß an Dankbarkeit erwartete.

Sylvie hätte ohnmächtig werden können von der Menge Parfum, die sie aufgetragen hatte, verschüttet von einer zittrigen Hand, obwohl sie normalerweise nicht zu Nervosität neigte. Sie würde am Abend nach London fahren. Im Zug wäre es heiß und stickig, schlimmer noch wäre es in der Stadt, sie müsste ihren Fuchs opfern. So, wie die Füchse für sie geopfert worden waren. Irgendwo versteckte sich da – so was wie – ein Witz, die Art, wie Teddy sie machen würde, nicht Sylvie. Sylvie hatte keinen Sinn für Humor. Ein Manko ihres Charakters.

Unwillkürlich schweifte ihr Blick zu dem Foto auf dem Frisiertisch, nach Jimmys Geburt in einem Studio aufgenommen. Sylvie saß. Das neue Baby in seinem Taufkleid – ein ausuferndes Ding, das alle Todds getragen hatten – schien über ihre Arme zu quellen, während der Rest ihrer Brut kunstvoll um sie herum arrangiert war und sich den Anschein von geschwisterlicher Liebe gab. Sylvie fuhr mit dem Finger über den silbernen Rahmen, ihre Absicht war liebevoll, doch sie fand Staub. Sie musste ein ernstes Wort mit Bridget reden. Das Mädchen war schlampig geworden. (»Alle Dienstboten wenden sich irgendwann gegen ihre Herrschaft«, hatte ihre Schwiegermutter gesagt, als Sylvie Hugh heiratete.)

Unruhe unten konnte nur bedeuten, dass Izzie zurückgekommen war. Widerwillig legte Sylvie den Pelz ab und zog ihre leichte Abendjacke an, für die nur hart arbeitende Seidenwürmer geopfert worden waren. Sie setzte sich den Hut auf. Ihre unmodische Frisur passte nicht zu den modernen Käppchen und Baskenmützen, deswegen trug sie noch immer einen chapeau. Sie stach sich versehentlich mit der langen silbernen Hutnadel. (Konnte man mit einer Hutnadel jemanden umbringen? Oder nur verletzen?) Sie verwünschte leise die Götter, woraufhin die gewaschenen unschuldigen Gesichter ihrer Kinder auf dem Foto sie vorwurfsvoll anblickten. Und recht hatten sie, dachte sie. Sie wäre bald vierzig Jahre alt, und diese Aussicht machte sie unzufrieden mit sich selbst. (»Noch unzufriedener«, behauptete Hugh.) Sie spürte Ungeduld im Rücken und Leichtsinn vor sich.

Sie musterte sich noch ein letztes Mal. Gut genug, dachte sie, was nicht notwendigerweise ein Urteil war, mit dem sie sich gern zufriedengab. Es waren zwei Jahre vergangen, seitdem sie ihn gesehen hatte. Würde er sie noch immer für eine Schönheit halten? Damals hatte er es getan. Gab es irgendwo auf der Welt eine Frau, die dem Kompliment, eine Schönheit zu sein, widerstehen konnte? Aber Sylvie hatte widerstanden und war keusch geblieben. »Ich bin verheiratet«, hatte sie sittsam mehrmals wiederholt. »Dann solltest du dich nicht auf dieses Spiel einlassen, meine Liebe«, sagte er. »Die Folgen könnten schrecklich für dich sein – für uns.« Er lachte über diese Vorstellung, als fände er sie reizvoll. Es stimmte, sie hatte ihn verleitet und dann festgestellt, dass sie in einer Sackgasse gelandet waren.

Er war ins Ausland gegangen und hatte wichtige Arbeit für das Empire geleistet, doch jetzt war er zurück, und Sylvie zerrann die Lebenszeit wie Wasser zwischen den Fingern, und sie war nicht länger geneigt, sittsam zu sein.

Er hielt ihr einen Riesenstrauß Glockenblumen hin. »Oh, Glockenblumen, wie schön«, sagte sie zu Teddy. Ihrem Jungen. Sie hatte noch zwei, aber manchmal schienen sie kaum zu zählen. Ihre Töchter waren nicht notwendigerweise Objekte der Zuneigung, sondern eher Probleme, die gelöst werden mussten. Nur ein Kind hielt ihr Herz in der schmuddligen Faust. »Wasch dich vor dem Abendessen, Schatz«, sagte sie zu Teddy. »Was um alles in der Welt habt ihr die ganze Zeit gemacht?«

»Wir haben uns ein bisschen kennengelernt«, sagte Izzie. »So ein lieber Junge. Aber du siehst ja ganz bezaubernd aus, Sylvie. Und ich habe dich schon aus hundert Metern Entfernung gerochen. Ganz die femme séduisante. Du hast etwas vor. Erzähl.«

Sylvie starrte sie böse an, wurde jedoch abgelenkt von den schmutzigen grünen Krokodilen auf ihrem Voysey-Läufer im Flur. »Raus«, sagte sie und scheuchte Izzie zur Haustür. Und noch einmal: »Raus.«

»Ein scheußlicher Fleck«, murmelte Hugh, der aus seinem Refugium in den Flur geschlendert kam, als Izzie die Einfahrt entlangstolzierte. Er wandte sich an Sylvie und sagte: »Du siehst wunderschön aus, Liebling.«

Sie hörten zu, wie der Motor von Izzies Sunbeam ansprang und sie auf enervierende Weise beschleunigte und davonfuhr. Sie chauffierte auf die Art von Taddäus Kröte (aus Der Wind in den Weiden), hupte viel und bremste kaum. »Früher oder später wird sie jemanden umbringen«, sagte Hugh, der selbst ein herrschaftlicher Autofahrer war. »Und ich dachte, sie hätte keinen Penny. Was hat sie getan, um sich diesen Wagen leisten zu können?«

»Etwas Unanständiges, da kannst du sicher sein«, sagte Sylvie.

Endlich war Teddy befreit von Izzies schrecklichem Gequassel, musste jedoch das übliche Verhör seitens seiner Mutter über sich ergehen lassen, bis sie beruhigt war, dass ihr Kind durch den Kontakt mit Izzie nicht verdorben worden war. »Sie hat immer einen Grund«, sagte sie düster. Schließlich durfte er zum Abendessen, eine etwas improvisierte Angelegenheit aus Sardinen auf Toast, da Mrs. Glover an diesem Abend freihatte.

»Sie hat eine Lerche gegessen«, sagte Teddy zu seinen Schwestern am Tisch. »In Italien. Nicht dass es wichtig wäre, wo.«

»›Eine Lerche, verwundet an den Schwingen‹«, sagte Ursula, und als Teddy sie ausdruckslos anschaute, sagte sie: »Blake. ›Eine Lerche, verwundet an den Schwingen, ein Cherub hört auf zu singen.‹«

»Hoffentlich wird sie eines Tages von irgendwas gefressen«, sagte die bodenständigere Pamela gut gelaunt.

Pamela würde an der Universität von Leeds Chemie studieren. Sie freute sich auf den »belebenden Norden«, die »wirklichen« Menschen. »Sind wir nicht wirklich genug?«, murmelte Teddy Ursula zu, die lachte und erwiderte: »Was ist wirklich?« Das erschien Teddy, der keinen Anlass hatte, an der Welt der Phänomene zu zweifeln, eine dumme Frage. Wirklich war, was man sehen und schmecken und berühren konnte. »Da hast du mindestens zwei Sinne vergessen«, korrigierte ihn Ursula. Wirklich waren der Wald und die Glockenblumen, die Eule und der Fuchs, die Hornby-Eisenbahn, die über den Boden seines Schlafzimmers fuhr, der Geruch eines Kuchens, der im Ofen buk. Die Lerche, die sich auf der Melodie ihres Lieds in die Höhe schwang.

Der Abend in Fox Corner: Nachdem Hugh Sylvie zum Bahnhof gefahren hatte, zog er sich mit einem kleinen Glas Whisky und dem Stumpen einer halb gerauchten Zigarre in sein Refugium zurück. Er war ein Mann moderater Gewohnheiten, mehr aus Instinkt als aufgrund einer bewussten Entscheidung. Es war ungewöhnlich, dass Sylvie in die Stadt gefahren war. »Theater und Abendessen mit Freunden«, sagte sie. »Ich bleibe über Nacht.« Sie war ein unruhiger Geist, ein bedauernswerter Zug bei einer Ehefrau, aber er musste ihr in jeder Beziehung vertrauen, oder das gesamte Gebäude ihrer Ehe würde einstürzen und läge in Trümmern.

Pamela war im Frühstückszimmer, die Nase in ein Chemielehrbuch gesteckt. Sie hatte die Aufnahmeprüfung für Girton nicht bestanden und wollte nicht wirklich in den »belebenden Norden«, aber »Not kennt kein Gebot«, wie Sylvie – irritierenderweise – gern sagte. Pamela hatte (insgeheim) auf funkelnde Preise und eine brillante Karriere gehofft und befürchtete jetzt, dass sie nicht die kühne Frau ihrer Träume werden würde.

Ursula lag auf dem Teppich zu Pamelas Füßen und konjugierte unregelmäßige lateinische Verben. »Oh, wie schön«, sagte sie zu Pamela. »Das Leben kann nur noch besser werden.« Pamela lachte und erwiderte: »Da wäre ich mir nicht so sicher.«

Jimmy saß im Schlafanzug am Küchentisch und freute sich über Milch und Kekse vor dem Schlafengehen. Mrs. Glover, ihre Köchin, war eine Frau, die keine Mythen und Märchen duldete, und Bridget ergriff in ihrer Abwesenheit die Gelegenheit, Jimmy mit einer verworrenen, nichtsdestotrotz erstaunlich blutrünstigen Geschichte über den Pooka zu unterhalten, während sie die Töpfe scheuerte. Mrs. Glover war zu Hause, döste, die Füße auf das Kamingitter gestützt, ein kleines Glas Starkbier zur Hand.

Izzie fuhr unterdessen auf der Straße dahin und sang Alouette. Die Melodie hatte sich jetzt fest in ihrem Kopf eingenistet. Je te plumerai, krächzte sie unmusikalisch, je te plumerai. Ich werde dich rupfen. Der Krieg war schrecklich gewesen, sie wünschte, sie hätte sich nicht daran erinnert. Sie war eine FANY gewesen. Eine ziemlich alberne Abkürzung, fand sie. First Aid and Nursing Yeomanry, Erste-Hilfe-und-Krankenpflege-Truppe. Sie war Krankenwagen gefahren, obwohl sie zuvor noch nicht einmal ein Auto gesteuert hatte, aber letztlich tat sie alle möglichen fürchterlichen Dinge. Sie dachte daran, wie sie am Ende eines Tages die Krankenwagen gesäubert hatten, Blut und Körperflüssigkeiten und Abfall. Sie erinnerte sich auch an die Verstümmelungen, die verkohlten Skelette, die zerstörten Dörfer, Gliedmaßen, die aus dem Schlamm und der Erde ragten. Eimer voller schmutziger Tupfer und eitriger Verbände und die schrecklichen nässenden Wunden der armen Jungen. Kein Wunder, dass die Leute das alles vergessen und ein bisschen Spaß haben wollten, um Himmels willen. Ihr wurde das Croix de Guerre verliehen. Sie hatte zu Hause niemandem davon erzählt. Es bei ihrer Rückkehr in eine Schublade gelegt. Es bedeutete nichts angesichts dessen, was diese armen Jungen erlebt hatten.

Während des Kriegs war sie zweimal verlobt gewesen, beide Männer starben, wenige Tage nachdem sie ihr einen Antrag gemacht hatten und lange bevor Izzie Zeit gehabt hätte, die frohe Botschaft brieflich mitzuteilen. Beim zweiten war sie dabei gewesen, als er starb. Sie hatte ihn durch Zufall in dem Feldlazarett gefunden, zu dem sie die Verwundeten mit dem Krankenwagen schaffte. Zuerst hatte sie ihn nicht erkannt, so sehr war er von der Artillerie zerfetzt worden. Die Oberschwester, die zu wenige Schwestern und Pfleger hatte, bat sie, bei ihm zu bleiben. »Schsch, schsch«, beruhigte sie ihn und wachte im schmierigen gelben Schein einer Öllampe an seinem Sterbebett. Am Schluss rief er nach seiner Mutter, das taten sie alle. Izzie konnte sich nicht vorstellen, dass sie auf ihrem Totenbett nach Adelaide rufen würde.

Sie strich das Laken ihres Verlobten glatt, küsste seine Hand, da nicht viel von seinem Gesicht übrig war, was sie hätte küssen können, und informierte einen Pfleger über seinen Tod. Keine Euphemismen. Dann kehrte sie zu ihrem Krankenwagen zurück und nahm die Suche nach Verletzten wieder auf.

Sie kniff, als ein dritter, ziemlich schüchterner Junge, ein Hauptmann namens Tristan, sich erbot, ihr ein Stück Schnur um den Finger zu binden. (»Tut mir leid, mehr habe ich nicht. Ich werde dir einen wunderschönen Diamanten schenken, wenn das alles vorbei ist. Nein? Bist du sicher? Du würdest einem netten Burschen einen schrecklich großen Gefallen tun.«) Sie brachte Pech und wollte ihn verschonen, dachte Izzie – untypisch selbstlos –, was lächerlich war, da die meisten dieser hübschen Subalternen mit oder ohne ihre Unterstützung zum Tode verurteilt waren.

Izzie sah Tristan nach ihrer Absage nie wieder und hielt ihn für tot (sie hielt sie alle für tot), aber ein Jahr nach Kriegsende blätterte sie in den Gesellschaftsseiten und sah ein Foto von ihm, wie er aus der St. Mary Undercroft kam. Er war jetzt Parlamentsabgeordneter und stammte aus einer unanständig reichen Familie. Er strahlte die lächerlich junge Braut an seinem Arm an, die an ihrem Finger einen, wenn man ihn mit der Lupe betrachtete, wirklich wunderschönen Diamanten trug. Izzie nahm an, dass sie ihn, aber leider nicht sich selbst gerettet hatte. Sie war vierundzwanzig Jahre alt, als der Krieg endete, und ihr war klar, dass sie keine Chance mehr hatte.

Ihr erster Verlobter hatte Richard geheißen. Abgesehen davon hatte sie kaum etwas über ihn gewusst. Sie meinte sich zu erinnern, dass er an der Beaufort Hunt teilnahm. Sie hatte aus einer Laune heraus »ja« gesagt, aber wahnsinnig verliebt gewesen war sie in ihren zweiten Verlobten, den sie im Feldlazarett beim Sterben begleitet hatte. Sie hatte ihn geliebt, und noch besser, er hatte sie geliebt. Ihre wenigen gemeinsamen Augenblicke hatten sie damit verbracht, sich eine hinreißende Zukunft auszumalen – Boot fahren, reiten, tanzen. Essen, lachen, Sonnenschein. Champagner, um auf ihr Glück anzustoßen. Kein Dreck, kein endloses schreckliches Abschlachten. Er hieß Augustus. Gussie nannten ihn seine Freunde. Ein paar Jahre später fand sie heraus, dass Literatur eine Möglichkeit war, jemanden wiederauferstehen zu lassen und festzuhalten. »Wenn alles andere weg ist, bleibt noch die Kunst«, sagte sie während des nächsten Kriegs zu Sylvie. »Die Abenteuer des Augustus sind Kunst?«, sagte Sylvie und zog eine elitäre Augenbraue in die Höhe. Keine Großbuchstaben für Augustus. Izzies Definition von Kunst war natürlich umfassender als Sylvies. »Kunst ist alles, was eine Person erschafft und woran eine andere Gefallen findet.«

»Sogar Augustus?«, sagte Sylvie und lachte.

»Sogar Augustus«, sagte Izzie.

Diese armen toten Jungen aus dem Ersten Weltkrieg waren nur ein paar Jahre älter gewesen als Teddy. Als sie heute mit ihrem Neffen zusammen war, hatte es einen Moment gegeben, in dem sie von ihren zärtlichen Gefühlen für ihn nahezu überwältigt wurde. Wenn sie ihn nur beschützen könnte vor dem Unglück, dem Schmerz, den die Welt (unweigerlich) für ihn bereithielt. Sie hatte selbst ein Kind, es war geboren und hastig zur Adoption freigegeben worden, als sie sechzehn gewesen war, ein so sauberer und rascher Schnitt, dass sie so gut wie nie an den Jungen dachte. Vielleicht war es dann nur gut, dass Teddy sich in dem Moment, als sie ihm übers Haar streichen wollte, plötzlich vorneigte und sagte: »Oh, schau, eine Blindschleiche«, und Izzie leere Luft berührte. »Was für ein komischer kleiner Junge du bist«, sagte sie und sah kurz das zerschmetterte Gesicht von Gussie vor sich, als er sterbend auf dem Feldbett lag. Und dann die Gesichter all dieser armen toten Jungen, eine Reihe nach der anderen erstreckte sich immer weiter in die Ferne. Die Toten.

Sie fuhr so schnell wie möglich vor der Erinnerung davon, wich gerade noch rechtzeitig einem Fahrradfahrer aus und schickte ihn schwankend an den Straßenrand, von wo er der Stoßstange des rücksichtslosen Sunbeam Beleidigungen nachschrie. Arduis invictus war das Motto der FANYs gewesen. Unbesiegt in der Not. Schrecklich langweilig. Izzie hatte genug Not erlebt, danke.

Der Wagen flog über die Straßen. Der Keim von Augustus sprießte bereits in Izzies Kopf.

Maurice, bei diesem Namensaufruf bislang abwesend, zwängte sich gerade in Frack und weiße Krawatte in Vorbereitung auf das Abendessen im Bullingdon Club in Oxford. Bevor der Abend vorüber wäre, das verlangte die Tradition des Bullingdon Clubs, wäre das Restaurant auseinandergenommen. Alle wären überrascht gewesen, hätten sie gewusst, dass sich in diesem gestärkten Panzer ein weiches Geschöpf voller Zweifel und Pein wand, das nie das Tageslicht sehen und in nicht allzu ferner Zukunft mit dem Panzer verschmelzen würde, eine Schnecke, die ihrem Haus nie entkommen konnte.

Eine »Verabredung«. Allein das Wort klang sündig. Er hatte zwei Zimmer im Savoy gebucht. Sie hatten sich dort getroffen, bevor er weggegangen war, allerdings (relativ) unschuldig in öffentlichen Bereichen.

»Nebeneinanderliegende Zimmer«, sagte er. Das Hotelpersonal kannte gewiss die Bedeutung des Wortes »nebeneinanderliegend«. Wie beschämend. Sylvies Herz hämmerte in ihrer Brust, als sie mit dem Taxi vom Bahnhof zum Hotel fuhr. Eine Frau vor dem Sündenfall.

Die Versuchung des Hugh.

»Die Sonne strahlt in ewiger Herrlichkeit«, sang Hugh im Garten vor sich hin. Er war aus seinem Refugium hervorgekommen, um nach dem Essen (wenn man es denn Essen nennen konnte) einen kleinen Spaziergang zu machen. Von der anderen Seite der Stechpalmenhecke, die Fox Corner von Jackdaws trennte, hörte er zur Antwort ein Geträller. »Schau auf ihre Flamme, du sanfter Herr, des Mondes himmlische Hoheit.« Und so fand er sich im Wintergarten der Shawcross’ wieder, die Arme um Roberta Shawcross geschlungen, nachdem er durch die Lücke in der Hecke geschlüpft war, die die Kinder im Lauf der Jahre geschaffen hatten. (Er und Mrs. Shawcross hatten kürzlich bei der örtlichen Laienaufführung von Der Mikado mitgewirkt. Sie hatten sowohl sich selbst als auch den jeweils anderen mit der Leidenschaft ihrer unglaubwürdigen Auftritte als Ko-Ko und Katisha überrascht.)

Sonne und Mond, sinnierte Hugh, das weibliche und das männliche Element. Was hätte er gedacht, hätte er gewusst, dass eines Tages seine Urenkel so heißen würden? »Mrs. Shawcross«, sagte er, als er auf der anderen Seite aus der Hecke trat, ziemlich zerkratzt von den Stechpalmen. Die Kinder, die diese Abkürzung benutzten, waren erheblich kleiner als er.

»Oh, bitte, sag Roberta, Hugh.« Wie aufregend intim sein Name von ihren Lippen klang. Feuchte volle Lippen, daran gewöhnt, Gott und die Welt zu loben und zu ermutigen.

Sie fühlte sich warm an. Und trug kein Korsett. Sie kleidete sich auf unkonventionelle Weise, und sie war auch Vegetarierin und Pazifistin und trat natürlich für das Frauenwahlrecht ein. Die Frau war eine unglaubliche Idealistin. Man musste sie einfach bewundern. (Bis zu einem gewissen Grad jedenfalls.) Sie hatte Überzeugungen und Leidenschaften und lebte ihre Leidenschaften aus. Sylvies Leidenschaften waren Stürme, die in ihrem Inneren tobten.

Er zog Mrs. Shawcross etwas näher an sich und fühlte, wie sie ihm nachgab.

»Oh, Liebster«, sagte sie.

»Ich weiß …«, sagte Hugh.

Das Gute an Mrs. Shawcross – Roberta – war, dass sie die Sache mit dem Krieg verstand. Er wollte nicht unbedingt darüber reden – o Gott, nein –, aber die Gesellschaft von jemandem, der Bescheid wusste, war tröstlich. Ein bisschen Bescheid wusste zumindest. Major Shawcross hatte Probleme gehabt, als er von der Front zurückkehrte, und seine Frau war sehr mitfühlend gewesen. Die Männer hatten schreckliche Dinge erlebt, nichts davon eignete sich zu Hause als Gesprächsthema, und Sylvie hatte selbstverständlich nicht die Absicht, über den Krieg zu reden. Er war ein Riss im Gewebe ihres Lebens gewesen, und sie hatte ihn ordentlich zusammengeflickt.

»Oh, das hast du sehr gut ausgedrückt, Hugh«, sagte Mrs. Shawcross – Roberta. »Aber wenn man keine winzigen unsichtbaren Stiche machen kann, bleibt immer eine Naht, nicht wahr?«

Er bedauerte, die Metapher des Nähens eingeführt zu haben. Im überhitzten Wintergarten standen sehr viele duftende Geranien, ein ziemlich schwüler Geruch Hughs Empfinden nach. Mrs. Shawcross hielt die Handfläche an sein Gesicht, sanft, als wäre er zerbrechlich. Er brachte seinen Mund näher an ihren. Das ist eine peinliche Situation, dachte er. Er befand sich auf unbekanntem Terrain.

»Es ist nur, dass Neville«, sagte sie zögernd. (Wer ist Neville?, fragte sich Hugh.) »Neville kann … nicht mehr. Seit dem Krieg, verstehst du?«

»Major Shawcross?«

»Ja, Neville. Und man will ja nicht …« Sie wurde rot.

»Oh, ich verstehe«, sagte Hugh. Von dem Geraniengeruch wurde ihm allmählich übel. Er brauchte frische Luft. Panik stieg in ihm auf. Er nahm das Eheversprechen ernst im Gegensatz zu manch anderen Männern, die er kannte. Er erkannte an, dass die Ehe Kompromiss und Einschränkungen bedeutete. Und Mrs. Shawcross – Roberta – wohnte im Nachbarhaus, um Himmels willen. Gemeinsam hatten sie zehn Kinder – kaum die richtige Grundlage für ehebrecherische Leidenschaften. Nein, er musste sich dieser Situation entziehen, dachte er und näherte seine Lippen noch weiter.

»Oh, Gott!«, rief sie und trat rasch einen Schritt zurück. »Ist das der richtige Zeitpunkt?«

Er schaute sich nach einer Uhr um und entdeckte keine.

»Es ist der Kibbo-Kift-Abend«, sagte sie.

»Kibbo Kift?«, wiederholte Hugh verwirrt.

»Ja, ich muss gehen, die Kinder werden warten.«

»Ja, natürlich«, sagte er. »Die Kinder.« Er trat den Rückzug an. »Wenn du reden möchtest, weißt du ja, wo ich bin. Gleich nebenan«, fügte er sinnloserweise hinzu.

»Ja, natürlich.«

Er flüchtete, nicht durch die gefährliche Lücke in der Hecke, sondern machte den Umweg über die Tür und den Weg. Es wäre falsch gewesen, dachte er und zog sich in sein sicheres, tugendhaftes Refugium zurück, doch er konnte nicht umhin, ein bisschen stolz auf sich zu sein. Er begann Drei junge Mädchen aus der Schule zu pfeifen. Er fühlte sich ungewöhnlich munter.

Und was war mit Teddy?

Teddy stand auf einer nahen Wiese, die Lady Daunt freundlicherweise zur Verfügung stellte, und bildete mit anderen Kindern einen Kreis. Der Kreis drehte sich im Uhrzeigersinn, und sie vollführten sonderbare Sprünge, die auf Mrs. Shawcross’ Vorstellungen von einem sächsischen Tanz beruhten. (»Haben die Sachsen getanzt?«, fragte Pamela. »Auf den Gedanken kommt man bei den Sachsen gar nicht.«) Sie hielten hölzerne Stäbe – Äste, die sie aus dem Wald geholt hatten – und blieben regelmäßig stehen und pochten mit den Stäben auf den Boden. Teddy trug eine »Uniform« – ein Wams, eine kurze Hose und eine Haube – und sah aus wie eine Mischung aus einem Elfen und einem von Robin Hoods (nicht sehr) fröhlichen Gefährten. Die Haube war ein missgestaltetes Ding, weil er gezwungen gewesen war, sie selbst zu nähen. Kibbo Kift war ganz versessen auf Handarbeiten. Mrs. Shawcross, Nancys Mutter, ließ sie ständig Abzeichen und Armbänder und Fähnchen besticken. Es war demütigend. »Matrosen nähen«, sagte Pamela in dem Bemühen, ihn aufzumuntern. »Und Fischer stricken«, fügte Ursula hinzu. »Danke«, sagte er grimmig.

Mrs. Shawcross stand in der Mitte des Kreises und leitete ihre kleinen Tänzer an. (»Hüpft jetzt auf euren linken Fuß und verneigt euch vor der Person zu eurer Rechten.«) Es war Mrs. Shawcross’ Idee gewesen, dass er Kibbo Kift beitrat. Genau in dem Augenblick, als er sich gefreut hatte, vom Wölfling zum richtigen Jungpfadfinder aufzusteigen, hatte sie ihn mit Nancy als Köder weggelockt. (»Jungen und Mädchen zusammen?«, hatte eine misstrauische Sylvie gesagt.)

Mrs. Shawcross war sehr begeistert von der Gemeinschaft. Kibbo Kift, erklärte Mrs. Shawcross, war eine egalitäre pazifistische Alternative zu den militaristischen Pfadfindern, deren Führer sich abgespalten hatte. (»Ein Abtrünniger?«, sagte Sylvie.) Emmeline Pethick-Lawrence, Frauenrechtlerin und eine von Mrs. Shawcross’ Heldinnen, war Mitglied. Mrs. Shawcross war eine Sufragette gewesen. (»Sehr mutig«, sagte Major Shawcross liebevoll.) Man lernte auch Holz bearbeiten, erklärte Mrs. Shawcross, ging zelten und wandern und so weiter, aber besonderer Wert wurde auf die »spirituelle Regeneration der englischen Jugend« gelegt. Das sprach Sylvie an, wenn auch nicht Teddy. Obwohl sie im Allgemeinen jede Idee ablehnte, die von Mrs. Shawcross ausging, entschied Sylvie, dass es »eine gute Sache« für Teddy wäre. »Alles, was den Krieg nicht befördert«, sagte sie. Teddy glaubte nicht, dass die Pfadfinder den Krieg beförderten, doch seine Einsprüche waren vergeblich.

Mrs. Shawcross hatte nicht nur vergessen, das Nähen zu erwähnen, sondern auch das Tanzen, das Volksliedersingen, das Herumlaufen im Wald und die endlosen Gespräche. Sie waren in Sippen und Stämme und Logen unterteilt, und es wurden jede Menge (angeblicher) Indianerbräuche mit (angeblichen) angelsächsischen Ritualen zu einem komischen Mischmasch kombiniert. »Vielleicht hat Mrs. Shawcross einen der verlorenen Stämme Israels gefunden«, sagte Pamela und lachte.

Sie gaben sich alle Indianernamen. Teddy war Kleiner Fuchs. (»Klar«, sagte Ursula.) Nancy war Kleine Wölfin. (»›Honiahaka‹ auf Cheyenne«, sagte Mrs. Shawcross. Sie hatte ein Buch, das sie befragte.) Mrs. Shawcross selbst war Großer Weißer Adler. (»Um Himmels willen«, sagte Sylvie, »das nenne ich Hybris.«)

Es gab auch ein paar positive Dinge – zum Beispiel mit Nancy zusammen zu sein. Und sie lernten Bogenschießen mit richtigen Pfeilen und Bogen, die sie nicht selbst aus Ästen oder Ähnlichem basteln mussten. Teddy mochte Bogenschießen und glaubte, dass es ihm vielleicht eines Tages nützlich sein könnte – wenn er zum Beispiel ein Gesetzloser werden würde. Brächte er es über sich, ein Reh zu schießen? Kaninchen, Dachse, Füchse, sogar Eichhörnchen hatten einen festen Platz in seinem Herzen. Wenn es eine Frage des Überlebens wäre, wenn Verhungern die einzige Alternative wäre, dann vermutlich. Er würde jedoch eine Grenze ziehen. Hunde, Lerchen.

»Das klingt alles ziemlich heidnisch«, sagte Hugh zweifelnd zu Mrs. Shawcross. (»Roberta, bitte.«) Das war ein früheres Gespräch gewesen, vor dem »Vorfall« im Wintergarten, bevor er sie als Frau gesehen hatte.

»›Utopisch‹ ist vielleicht der bessere Ausdruck«, sagte sie.

»Ah, Utopie«, sagte Hugh matt. »Das ist keine hilfreiche Vorstellung.«

»War es nicht Wilde«, sagte Mrs. Shawcross, »der geschrieben hat, dass ›der Fortschritt die Verwirklichung von Utopien ist‹?«

»Ich würde mich kaum an diesen Mann halten, wenn es um moralische Überzeugungen geht«, sagte Hugh und war einigermaßen enttäuscht von Mrs. Shawcross – woran er sich selbst zur Abschreckung erinnern würde, sobald seine Gedanken zum Duft der Geranien und dem Fehlen des Korsetts schweiften.

Kibbo Kift wäre kein Bestandteil von Teddys Vorstellung von Utopia gewesen. Was hätte dazugehört? Auf jeden Fall ein Hund. Vorzugsweise mehr als nur einer. Nancy und seine Schwestern wären dabei – vermutlich auch seine Mutter –, und sie würden alle in einem schönen Haus in den grünen Home Counties leben und jeden Tag Kuchen essen. Sein tatsächliches Leben.

Kibbo Kift seinerseits brachte eine eigene Abspaltung hervor, die weniger exzentrische Woodcraft-Bewegung, doch da hatte Teddy schon nichts mehr damit zu tun. In der Schule trat er dem Kadetten-Korps bei und erfreute sich am allgemeinen Mangel an Pazifismus. Schließlich war er ein Junge. Er wäre überrascht gewesen, hätte er gewusst, dass er in seinen Sechzigern, als seine Enkel bei ihm in York lebten, mehrere Monate lang zu einem kalten Gemeindesaal pilgern würde, damit Bertie und Sunny an dem wöchentlichen Treffen der Woodcraft-Gruppe teilnehmen konnten, deren Mitglieder sie waren. Teddy meinte, dass Kontinuität gut für sie wäre, da Viola, ihre Mutter, kaum dafür sorgte. Er schaute in die unschuldigen Gesichter seiner Enkel, während sie zu Beginn des Treffens die hoffnungsvollen Worte des »Glaubensbekenntnisses« intonierten – »Wir wollen singend eine neue Welt erschaffen«.

Er begleitete sie sogar in ein Zeltlager und wurde vom Gruppenführer für sein Geschick beim Umgang mit Holz gelobt. Es war ein großer, junger schwarzer Mann, der ihn dennoch ein bisschen an Mrs. Shawcross erinnerte. »Das habe ich bei den Pfadfindern gelernt«, sagte er, weil er sogar nach den vielen Jahren nicht willens war zuzugeben, dass ihm Kibbo Kift etwas beigebracht hatte.

Sylvie zahlte den Taxifahrer, und ein Hotelportier hielt ihr die Autotür auf und murmelte: »Madam.« Sie zögerte auf dem Gehweg. Ein anderer Portier öffnete bereits die Hoteltür. »Madam.« Wieder.

Sie trat näher, langsam, Schritt für Schritt schlich sie auf den Ehebruch zu. »Madam?«, sagte der Portier noch einmal, hielt immer noch die Tür auf, verwundert über ihre Zögerlichkeit.

Das Hotel lockte. Sie konnte die satten Farben des Foyers sehen, das Versprechen von Luxus. Sie dachte an prickelnden Champagner in geschliffenen böhmischen Gläsern, Foie gras, Fasan. Das gedämpfte Licht im Zimmer, das Bett mit den gestärkten Hotellaken. Ihre Wangen brannten. Er würde in der Lobby auf sie warten, gleich hinter der Tür. Vielleicht hatte er sie schon gesehen, stand bereits auf, um sie zu begrüßen. Sie zögerte wieder, wog gegeneinander auf, was ihr gegeben würde und was sie einsetzen müsste. Oder es bliebe alles beim Alten – was vielleicht schlimmer war. Und dann dachte sie an ihre Kinder, an Teddy, ihren besten Jungen. Würde sie ihr Leben als seine Mutter riskieren? Für ein Abenteuer? Ein kalter Schauder des Entsetzens löschte die Flammen der Sünde. Denn es war Sünde, dachte sie, da durfte sie sich nichts vormachen. Sie brauchte keinen Gott (Sylvie war eine uneingestandene Atheistin), um an Sünde zu glauben.

Sie fasste sich (unter Schwierigkeiten) und sagte von oben herab zum Portier: »Oh, tut mir leid. Ich habe mich gerade an eine Verabredung woanders erinnert.«

Sie floh, schritt schnell aus, den Kopf hoch erhoben, eine entschlossene Frau mit einem anständigen, zivilisierten Ziel – einem Wohltätigkeitsverein, sogar einer politischen Veranstaltung, alles – nur kein Rendezvous mit einem Liebhaber.

Ein Konzert! Der erleuchtete Eingang der Wigmore Hall tauchte vor ihr auf – ein warmes Leuchtfeuer, ein sicherer Hafen. Die Musik begann nahezu sofort, eins von Mozarts Haydn-Quartetten, Die Jagd. Das passte, dachte sie. Sie war die Hirschkuh gewesen, er der Jäger. Aber die Hirschkuh war in die Freiheit davongesprungen. Vielleicht nicht in die vollkommene Freiheit, da sie auf einem billigen Platz ganz hinten saß, eingezwängt zwischen einem etwas schäbig gekleideten jungen Mann und einer älteren Dame. Aber man musste immer einen Preis für die Freiheit bezahlen, nicht wahr?

Sie war oft mit ihrem Vater ins Konzert gegangen und kannte die Haydn-Quartette gut, doch sie war noch zu verwirrt von ihrer knappen Flucht, um den Mozart wirklich zu hören. Sylvie spielte selbst Klavier, doch dieser Tage mied sie Konzerte, sie erinnerten sie zu schmerzhaft an ein Leben, das sie nicht hatte führen können. Als sie jung war, hatte ihr Klavierlehrer gemeint, dass sie »auf Konzertniveau spielen« könnte, wenn sie ernsthaft übte, aber dann kam natürlich der Bankrott, der große Absturz, und der Bechstein war umstandslos weggeholt und an einen Privatmann verkauft worden. Als sie in Fox Corner einzogen, hatte sie als Erstes einen Bösendorfer gekauft, Hughs Hochzeitsgeschenk. Ein großer Trost für die Ehe.

Nach der Pause folgte das Dissonanzen-Quartett. Als die nahezu unhörbaren ersten Takte einsetzten, weinte sie lautlos. Die ältere Dame reichte ihr ein Taschentuch (sauber und gebügelt, Gott sei Dank), um die Tränen abzutupfen. Sylvie formte mit den Lippen das Wort danke. Dieser stumme Austausch heiterte sie ein wenig auf. Am Ende des Konzerts bestand die Frau darauf, dass sie das Taschentuch behielt. Der schäbige junge Mann erbot sich, sie zu einem Taxi zu begleiten. Wie freundlich Fremde waren, dachte sie. Sie lehnte das Angebot ab, was sie später bedauerte, weil sie in ihrem verwirrten Zustand zuerst in der Wigmore Street und dann noch einmal falsch abbog und sich in einer höchst unzuträglichen Gegend wiederfand, bewaffnet nur mit einer Hutnadel.

Einst war sie in London zu Hause gewesen, doch jetzt war es eine fremde Stadt für sie. Ein schmutziger, entsetzlicher Alptraum von einem Ort, und doch war sie freiwillig in diesen Kreis der Hölle hinabgestiegen. Sie musste verrückt gewesen sein. Sie wollte nur noch nach Hause, und doch war sie hier und wanderte durch die Straßen wie eine Wahnsinnige. Als sie schließlich zur hell erleuchteten, geschäftigen Oxford Street zurückgefunden hatte, schrie sie erleichtert auf. Eine Taxifahrt später saß sie sittsam auf einer Bank auf dem Bahnsteig, als hätte sie den Tag mit Einkaufen und einem Essen mit Freunden verbracht.

»Um Himmels willen«, sagte Hugh. »Ich habe dich für einen Einbrecher gehalten. Du wolltest doch in der Stadt übernachten.«

»Ach, es war alles so todlangweilig«, sagte Sylvie. »Ich wollte lieber gleich nach Hause fahren. Mr. Wilson, der Bahnhofsvorsteher, hat mich mit seinem Pferdewagen mitgenommen.«

Hugh betrachtete das gerötete Gesicht seiner Frau, den wilden Blick eines überanstrengten Rennpferdes in ihren Augen. Mrs. Shawcross dagegen war kein Vollblut, sondern eher ein gutmütiges Arbeitspferd. Was manchmal vorzuziehen war, dachte Hugh. Er küsste Sylvie auf die Wange und sagte: »Tut mir leid, dass deine Pläne für den Abend nicht geklappt haben, aber es ist schön, dass du wieder zu Hause bist.«

Als sie vor dem Spiegel saß und die Klammern aus dem Haar zog, überkam Sylvie erneut Verzweiflung. Sie war feig gewesen, und jetzt war sie für immer an dieses Leben gefesselt. Hugh stellte sich hinter sie und legte ihr die Hände auf die Schultern. »Wunderschön«, murmelte er, als er mit den Händen durch ihr Haar fuhr. Sie musste gegen den Impuls ankämpfen, sich wegzuducken. »Ins Bett?«, sagte er hoffnungsvoll.

»Ins Bett«, erwiderte sie strahlend.

Aber es war nicht nur der eine Vogel, dachte Teddy, als er im Bett lag und darauf wartete, dass ihn der Schlaf fand, das nächtliche Vergessen immer wieder von schweifenden Gedanken vereitelt. Izzie hatte nicht nur eine Lerche zum Schweigen gebracht. (Ein Bissen.)