Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Im Jahr 2183 liegen Städte in Trümmern, ganze Länder sind entvölkert. Die Überlebenden eines verheerenden Krieges führen ein tristes und von wenigen Obrigkeiten vorbestimmtes Leben in umzäunten und streng bewachten Arealen. Die sechzehnjährige Holly ist nur eine von vielen, doch sie träumt seit ihrer Kindheit davon, in die Ränge der Obersten aufzusteigen, denn einmal im Jahr werden junge Menschen aus den Ghettos in ihre Reihen rekrutiert. Sie hält es für einen Glücksfall, als der düstere Cade sich bereit erklärt, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Doch damit nimmt ihr Martyrium erst seinen Anfang, denn Cade ist weder der, der er vorgibt zu sein, noch ist das Leben jenseits der Barrieren das Paradies, das Holly sich immer erträumt hat. Ist am Ende alles nur eine Lüge?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

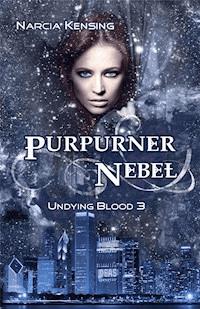

Narcia Kensing

Glutroter Mond

Undying Blood 1

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel eins

Kapitel zwei

Kapitel drei

Kapitel vier

Kapitel fünf

Kapitel sechs

Kapitel sieben

Kapitel acht

Kapitel neun

Kapitel zehn

Kapitel elf

Kapitel zwölf

Kapitel dreizehn

Kapitel vierzehn

Kapitel fünfzehn

Kapitel sechzehn

Kapitel siebzehn

Weitere Werke der Autorin

Impressum neobooks

Kapitel eins

Holly

So viel Ärger wegen einer Blechkonserve!

Ein kleiner kühler Gegenstand, verbeult und unbeschriftet, kaum größer als zwei meiner Fäuste. Nichts, von dem ich je gedacht hätte, dass es mich in Schwierigkeiten bringen könnte. Und dennoch laufe ich jetzt um mein Leben. Mit der rechten Hand umgreife ich meine Beute, meine Finger sind verschwitzt und ich befürchte, die Büchse könnte mir entgleiten. Dann wäre alles umsonst gewesen. Wenn ich geahnt hätte, von welch hohem Wert dieses Ding für meine Mitmenschen zu sein scheint, hätte ich es vermutlich an Ort und Stelle unter dem Schutt belassen, wo ich es gefunden habe.

Ich bin eine schnelle Läuferin. Jeden Morgen drehe ich noch vor dem Frühstück meine Runden durch die Häuserschluchten, weshalb ich mir gute Chancen ausrechne, meinen unliebsamen Verfolger abzuhängen. Ein kurzer Blick über meine Schulter verrät mir, dass er das nicht so sieht. Er ist noch immer da. Ich schätze die Distanz auf weniger als fünfzig Yards. Obwohl ich sein Gesicht nur flüchtig sehen kann, erkenne ich die Entschlossenheit darin. Sein dunkelblauer einteiliger Anzug, den das System den männlichen Einwohnern zur Verfügung stellt, ist ab dem Knie abwärts völlig zerrissen.

Ich richte meine Konzentration wieder auf die Straße vor mir. Ich kenne jeden Winkel, jede Kreuzung, jedes Gebäude in diesem Teil der Stadt. Leider weiß ich auch, dass von einem Grenzufer zum anderen weniger als eine Meile liegt. Ich muss die Richtung ändern, am besten nach links, denn auch rechts würde mich nach wenigen hundert Yards nichts als Wasser erwarten. Die Stadt steht auf einer Landzunge, dahinter ist nichts als Wasser. Wasser, ja, und die Brücken natürlich, die hinüber in die Welt der Obersten führen, aber dort bin ich nie gewesen.

Ich wähle bewusst nicht den Weg über die breite Hauptstraße, obwohl sie glatt und frei von Schutt ist. Heute laufe ich nicht, um zu trainieren. Ich laufe, weil ich die Konservendose unbedingt behalten möchte.

Vor mir erstreckt sich ein weites Trümmerfeld. Ich muss einen Hang hinaufsteigen, lose Gesteinsbrocken rollen hinab auf den Gehsteig, ich finde kaum Halt. Ich kann mich nur mit einer Hand an den aus der Ruine herausragenden Stahlträgern festhalten, weil ich mit der anderen die Büchse umgreife. Es ist gefährlich. Wenn ich stürze, rutsche ich meinem Verfolger direkt in die Arme.

Zwischen dem Schutt und dem Stahl liegen Glassplitter, die den Aufstieg noch riskanter machen. Ich drehe mich nicht um. Durch mein eigenes Keuchen hindurch vernehme ich das Ächzen des Mannes, der ebenfalls versucht, den Berg zu erklimmen. Aber er ist älter als ich, bestimmt schon über vierzig. Außerdem kenne ich mich aus, ich klettere häufig zwischen den Schuttbergen herum, von denen es in der Stadt Hunderte gibt.

Ich erklimme den Gipfel, mit zwei langen Sätzen erreiche ich einen Container. Ein dumpfes metallisches Geräusch erklingt, als ich mit einem Satz auf dessen Dach lande. Nur einen Augenblick später hetze ich durch eine schmale Gasse. Die Gebäude rechts und links davon sind nicht ganz so zerfallen wie jene direkt an der Hauptstraße. Noch einmal drehe ich mich kurz um, aber ich kann meinen Verfolger nicht mehr sehen. Ich glaube weder, dass er genauso schnell wie ich über die Ruine geklettert ist, noch, dass er weiß, welchen Weg ich eingeschlagen habe. Dennoch renne ich weiter. Ich renne, bis ich das Gebiet erreiche, in dem die verbliebenen Häuser niedriger sind als jene unmittelbar an der Spitze der Landzunge. Hier wohnen die meisten Menschen, denn die Obersten haben die kleineren Gebäude teilweise wieder aufbauen lassen. Natürlich stehen auch in diesem Viertel die meisten Häuser leer. Die Straßen sind verlassen, meine Schritte hallen von den Wänden wider. Man begegnet nicht häufig anderen Einwohnern. Wenn man es darauf anlegt und die richtigen Plätze kennt, kann man einen ganzen Tag lang durch die Stadt laufen, ohne auf andere Menschen zu treffen. Eigentlich hatte ich das auch heute beabsichtigt, als ich downtown in den Überbleibseln der Ruinen nach interessanten Relikten aus der alten Welt gesucht habe. Ich hatte nicht damit gerechnet, von jemandem dabei beobachtet zu werden.

Ich verlangsame mein Tempo, denn allmählich brennen meine Muskeln, mein Herz hämmert in einen unerbittlichen Rhythmus gegen meine Rippen. Noch ein Blick zurück. Niemand ist mir gefolgt. Ich wage es, stehen zu bleiben. Ich stelle die Konservendose vor mir auf den Boden, beuge mich nach vorn und stütze mich mit den Händen auf den Knien ab. Ich zwinge mich, langsamer zu atmen. Freude und Erleichterung durchfluten mich. Es kommt selten vor, dass ich etwas aus der alten Welt zwischen den Trümmerteilen finde. Zum ersten Mal ist mir eine verschlossene und unversehrte Konservendose in die Hände gefallen. Aus Büchern weiß ich, dass darin früher Lebensmittel aufbewahrt wurden. Das war allerdings noch vor der völligen Zerstörung meiner Stadt durch Erdbeben und deren Entvölkerung durch Krankheitserreger. Ich kenne meine Umgebung nur so, wie sie heute ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einmal anders gewesen sein könnte. Es leben keine Zeitzeugen der Wende mehr. Ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, seit die Obersten wieder Ordnung in die Stadt gebracht haben. Sie schweigen darüber.

Ich nehme die Konserve wieder auf und setze meinen Weg fort. Bevor es Abend wird, möchte ich zurück bei meiner Kommune sein. Sie gewährt mir Schutz. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, nachts auf andere Menschen zu treffen eher gering, aber leider gehört auch Kriminalität zu meinem Alltag.

Es gibt eine Polizei. Die Obersten schicken einige Auserwählte regelmäßig auf Streife in unsere Straßen, aber es sind viel zu wenige. Die Menschen sind schlecht und böse, sie stehlen und neiden sich ihre wenigen Habseligkeiten. Ich nehme es als unabdingbare Tatsache hin.

Ich durchquere ein Viertel, in dem die Fassaden der Häuser bunter sind als im Rest der Stadt. Sie sind leuchtend rot oder gelb. Die Farben sind verblasst, aber immer noch wunderschön. An manchen Wänden prangen Schilder, einige sind voll davon. Sie ragen zwischen den Fenstern mit den zersplitterten Scheiben in die engen Gassen hinein. Mein bester Freund Neal hat mir einmal erzählt, es seien einst beleuchtete Werbeschilder gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, wofür jemand werben sollte und welcher Sinn dahinter steht. In meinen Büchern habe ich nichts dazu finden können.

Lesen habe ich schon im Kindesalter gelernt, weil mein Mentor Carl es mir beigebracht hat, aber dennoch erschließen sich mir die wundersamen Zeichen auf den Schildern nicht. Sie sehen fremd aus, exotisch, eher wie Bilder als wie Schriftzeichen. Ich frage mich manchmal, ob die Menschen der alten Welt anders geschrieben oder gesprochen haben als wir heute. Das einzige Wort, das ich in gelben Buchstaben auf einer roten Wand lesen kann, ergibt für mich auch keinen Sinn. Chinatown. Ob meine Stadt einst so geheißen hat? Aber wer oder was ist China? Neal meint, früher hätte es für die Stadt einen Namen gegeben. Ich sehe keinen Sinn darin. Es gibt nur diese eine Stadt, weshalb ihr eine Bezeichnung geben? Menschen tragen Namen, ja, weil man sie rufen muss. Aber doch keine Orte! Andererseits ... Ich habe auch schon Schilder aus der alten Welt gesehen, die den Straßen einen Namen gegeben haben. Skurril!

Ich gehe gern durch dieses Viertel, auch wenn es nicht der direkte Weg zurück zu meiner Kommune ist. Ich wohne weiter westlich, ungefähr in der Mitte der Stadt, wo die Häuserfassaden nicht so bunt sind, dafür aber mit Stuck verziert. Über den Fenstern gibt es Rundbögen, kein Haus hat mehr als drei oder vier Stockwerke. Ich mag das. Im Süden ist die Zerstörung viel größer. Viele der sehr hohen Häuser sind dem Erdbeben zum Opfer gefallen, einige Straßen kann man überhaupt nicht mehr benutzen, weil sie mit Schutt bedeckt sind. Manche Gebäude haben die Katastrophe überlebt. Sie sind so hoch, dass sie den Himmel berühren. Ich kann das Dach von unten sicht sehen, selbst, wenn ich den Kopf in den Nacken lege. Diese Häuser machen mir Angst. Ich weiß nicht, wozu die Menschen sie einst gebaut haben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Stadt einmal so viele Einwohner gezählt haben soll. Solche Menschenmassen kann es überhaupt nicht geben. Die Riesenbauten schauen mich jedes Mal aus hässlichen leeren Fensterlöchern an, wenn ich durch die Häuserschluchten jogge. Ich meide den Süden der Stadt, aber leider führt mein Weg zu meinem Lieblingsplatz beim Wasser genau durch die Giganten hindurch. Neal lacht mich oft deswegen aus. Er hat keine Angst vor Häusern. Ich glaube, er hat vor überhaupt nichts Angst.

Ich biege in die Straße ein, in der mein Wohnhaus liegt. Auf meinem Weg bin ich niemandem begegnet, auch nicht dem Mann, der mich wegen der Konservendose verfolgt hat. Es gibt viel zu viele Straßen. Es ist unmöglich, jemanden wiederzufinden, mit dem man weder Zeit noch Treffpunkt vereinbart hat, und wer sich einmal verliert, wird sich so schnell nicht wiederfinden. Oft habe ich mich schon über diesen Umstand geärgert, heute bin ich darüber sehr erleichtert.

Das Haus, in dem ich wohne, ist nicht eines von denen, das zwischen anderen Häusern eingequetscht ist. Eine Seite ist sogar frei, weil eine über zwanzig Yards breite Lücke zwischen unserem und dem Nachbarhaus klafft. Diese Lücke ist nicht durch die Katastrophe entstanden, unsere Vorfahren müssen sie bewusst angelegt haben. Der Platz zwischen den Häusern ist gepflastert, weiße Linien unterteilen ihn in einzelne, etwa drei Yards lange und zwei Yards breite Rechtecke, deren Sinn sich mir nicht erschließt.

Mein Wohnhaus ist komplett grau. Die große leere Fläche an der Seite weist keine Fenster auf, dafür einen riesigen verblassten Schriftzug. Hollister steht dort, darüber das Bild eines stilisierten Vogels. Neal sagt, auch das sei einst Werbung gewesen. Wir wissen nicht wofür.

Ich presse meinen Daumen gegen die kleine Scheibe des Scanners neben der großen dunklen Eingangstür aus Holz. Sie riecht seltsam muffig. Das hat sie schon getan, seit ich denken kann. Nach ein paar Sekunden ertönt das vertraute Summen, und ich kann die Tür nach innen aufdrücken.

Im Flur dahinter ist es immer kühl, auch im Sommer. Eine dicke Staubschicht bedeckt die grau geflieste Treppe. Das Geländer ist im letzten Jahr weggebrochen. Carl hat immer versprochen, es zu reparieren, aber er ist nicht mehr der Jüngste. Ich habe ihn nicht mehr daran erinnert. Natürlich könnte Neal sich darum kümmern, aber er ist ein Heißsporn und wird schnell wütend. Ich möchte mich mit ihm nicht wegen eines Treppengeländers streiten.

Ich gehe hinauf in den ersten Stock. Schon von weitem höre ich die Stimmen meiner Mitbewohner. Suzies glockenreines Lachen, Neals tiefes Brummen und die gedämpfte Stimme von Carl. Als ich die Tür zu unserem Gemeinschaftsraum öffne, verstummen ihre Gespräche. Sie sitzen alle am Tisch. Carl sitzt vor Kopf, rechts neben ihm Neal und auf der anderen Seite Suzie und Candice. Es kommt selten vor, dass wir alle zusammen sind.

»Holly, wo bist du gewesen?« Neal schiebt seinen Stuhl geräuschvoll zurück und kommt auf mich zu. Er legt seine Arme um mich und drückt mich an sich. Mir ist das ein wenig unangenehm vor den anderen. Er ist fast einen ganzen Kopf größer als ich. Sanft schiebe ich ihn von mir weg. Ich ziehe mir einen Stuhl heran und setze mich zwischen Suzie und Candice an den Tisch. Die Konserve stelle ich vor mir ab. Auch Neal lässt sich auf seinen Platz zurückfallen, seine Augen sehen mich fragend an.

»Ich war im Südviertel«, sage ich.

Sofort greift Suzie nach der Konserve und nimmt sie in die Hand. »Was ist das?«

»Ich dachte, du bist nicht gerne dort«, sagt Carl und übergeht Suzies Frage. Seine Stirn legt sich in Falten. Sein ganzes Gesicht ist faltig, aber ich finde dennoch, dass er gut aussieht.

»Meine Füße haben mich dorthin getragen. Unter dem Schutt habe ich die Konservendose gefunden.«

»Woher weißt du, wie man es nennt?« Suzie stellt die Dose auf den Tisch und lehnt sich im Stuhl zurück, als wolle sie möglichst großen Abstand zwischen sich und die Büchse bringen.

»Aus Büchern.«

Ich wollte nicht herausfordernd klingen, aber dennoch stößt Neal die Luft zischend durch seine Zähne aus und schüttelt leicht den Kopf. »Fräulein Klugscheißer.«

Er sagt es nicht unfreundlich, eher belustigt, aber dennoch merke ich, wie mir Blut in die Wangen schießt.

Ich finde nicht, dass ich ein Klugscheißer bin. Ich kann lesen, was auf den Großteil der Bevölkerung nicht zutrifft. Aber innerhalb meiner Kommune können es alle. Carl hat es uns beigebracht. Ich weiß nicht, weshalb sie mich immer damit aufziehen, dass ich viel weiß. Ich lese nun einmal gerne.

Carl zieht die Büchse zu sich heran. Er hält sie sich nah vor die Augen. Seine Sehkraft hat nachgelassen in den letzten Jahren. Wir haben ihm oft gesagt, er solle in der medizinischen Station nach einer neuen Brille fragen, aber Carl ist zu stolz. Er mag die Obersten nicht besonders, was ich nicht verstehen kann. Sie sichern unser Überleben.

»Haltbar bis April 2088. Das ist 95 Jahre her.« Mit einem Schnauben stellt Carl die Dose zurück auf die Tischplatte.

»Sie sieht aber noch unversehrt aus, bis auf die Beulen.« Jetzt nimmt Neal meine Beute in Augenschein. Er wiegt sie erst in der rechten, dann in der linken Hand. »Sollen wir sie mal öffnen?« Seine blauen Augen funkeln spitzbübisch. Ich wusste, dass Neal das größte Interesse an meinem Fund hegen würde. Er ist ein Entdecker und geht selbst gerne auf Erkundungstour durch die Stadt.

»Womit willst du sie aufbekommen?« Jetzt meldet sich die stille Candice zu Wort. Ihre Stimme ist immer leise. Ich mag sie.

»Ich habe hinreichend Werkzeug. Ich helfe beim Wiederaufbau, schon vergessen?« Neals Tonfall ist keineswegs unfreundlich, trotzdem wendet Candice den Blick ab und starrt auf ihre Füße.

Suzie klatscht in die Hände. »Wie aufregend! Los, Neal, hol etwas, womit wir die Dose aufmachen können.« Sie wirft ihre langen blonden Haare in den Nacken, ihre Wangen sind vor Eifer gerötet.

»Ich halte das für keine gute Idee«, sagt Carl. »Außerdem gehört sie Holly. Sie sollte entscheiden, was damit passiert.«

Mein Blick irrt zwischen Carl und Neal hin und her. Carl wirkt ruhig und gelassen, fast schon desinteressiert. Neal hängt an meinen Lippen, als wartete er nur auf mein Einverständnis.

»Jemand hat mich downtown durch die Stadt verfolgt. Ich nehme an, weil ich die Konserve gefunden habe. Es muss irgendetwas darin sein, wofür es sich lohnt, jemanden zu verfolgen.«

Carl lacht, verschluckt sich und hustet dann. »Menschen sind seltsam, wenn es um Besitztümer geht. Wer auch immer dir wegen der Büchse auf den Fersen war, muss entweder dumm oder sehr verzweifelt gewesen sein.«

»Oder sehr hungrig«, sagt Neal. »Immerhin wissen wir, dass man in der alten Welt Lebensmittel darin aufbewahrt hat.«

»Tatsächlich?« Suzies Augen leuchten, als hätte sie nie zuvor davon gehört. Sie liest keine Bücher wie ich.

»Ich bezweifle, dass der Inhalt nach fast einhundert Jahren noch genießbar ist«, sagt Carl. »Allerdings muss ich zugeben, auch ein wenig neugierig zu sein.«

Wieder ruhen alle Augen auf mir. »Macht sie auf, ich habe sie nicht hergebracht, um mir das Blech von außen anzusehen.«

Neal schien nur auf das Stichwort gewartet zu haben. Er springt auf und hastet aus dem Gemeinschaftsraum. Ich höre seine Schritte auf dem Flur. Wir anderen verharren in Schweigen, bis er mit einem Hammer und einem Schraubendreher zurückkommt. Neal besitzt eigenes Werkzeug. Die Obersten haben es ihm zur Verfügung gestellt, weil er beim Wiederaufbau der Stadt hilft. Er ist sehr geschickt, wofür ich ihn bewundere.

Gebannt starre ich auf die Büchse, während Neal sie mit dem Werkzeug auf dem Küchentisch bearbeitet. Ich frage mich, womit die Leute früher ihre Konservendosen geöffnet haben. Sicherlich nicht mit einem Hammer, denn es erscheint mir umständlich.

Neal schlägt nur ein einziges Mal zu, als ein Zischen ertönt und ein Riss entlang der Naht auf der Oberseite der Konserve entsteht.

»Das Blech ist schon total brüchig«, sagt er. Mit dem Meißel hebelt er den Deckel auf, was ihm keine große Mühe bereitet.

Ein säuerlicher Geruch steigt mir in die Nase und ich kann dem Drang nicht widerstehen, mich abzuwenden und mir die Hand vor das Gesicht zu halten. Den anderen ergeht es nicht anders.

»Das ist widerlich!«, stößt Suzie hervor.

Neal legt sein Werkzeug beiseite und beäugt kritisch den Inhalt der Konserve, sein Gesichtsausdruck spricht Bände. Die Farbe seiner Wagen wechselt von rosig zu gräulich blass.

»Holly, das ist echt eklig. Schaff das Ding bloß fort von hier. Du hast es angeschleppt, also entsorge es auch. Essen kann man das ganz sicher nicht mehr. Ich wünsche dir jedenfalls guten Appetit, wenn du es dennoch versuchen möchtest.«

Carls Gesicht ist das einzige, auf dem ich ein verschmitztes Lächeln erkennen kann. »Eigentlich sollte kein Sauerstoff an den Inhalt einer Konserve gelangen, aber durch die zahlreichen Dellen ist sie vielleicht nicht mehr dicht gewesen. Holly, nimm sie und bring sie raus, das Teil stinkt uns die ganze Wohnung voll.«

Ich schiebe meinen Stuhl zurück und stehe auf. Ich muss einen Würgereiz unterdrücken, als ich die geöffnete Dose mit beiden Händen greife und anhebe, wobei mir ein erneuter Schwall ihres säuerlichen Geruchs in die Nase steigt.

Darauf bedacht, nichts zu verschütten, trage ich sie zurück zur Wohnungstür. Hoffentlich falle ich nicht die Treppe herunter. Insgeheim wünsche ich mir, ich hätte die Dose meinem Verfolger überlassen. Dann hätte der sich mit dem Zeug herumschlagen müssen. Jetzt riecht unsere Wohnung nach ihrem bräunlichen Inhalt, in dem Stücke herumschwimmen. Die Konsistenz ist breiig. Es sieht ganz und gar nicht nach etwas Essbarem aus. Ob es je appetitlicher gerochen hat? Ich kann mir kaum vorstellen, was die Pampe einmal gewesen sein sollte. Sie sieht nicht im geringsten aus wie die Nahrungsmittel, die ich kenne.

Vorsichtig öffne ich mit einer Hand die Haustür, mit der anderen balanciere ich die Büchse, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen. Zumindest habe ich es schon bis auf den Bürgersteig geschafft. Sollte ich jetzt fallen, ist zumindest nicht die Wohnung kontaminiert.

Ich bringe die Büchse auf die andere Straßenseite. Das Gebäude dort steht leer, wie fast alle. Mit Schwung werfe ich die Dose durch das zersplitterte Fenster im Erdgeschoss. Ich höre, wie sie in einiger Entfernung scheppernd auf den Boden fällt. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie der Brei sich nun auf dem nackten Betonboden ausbreitet.

Ich wende mich ab und laufe zurück zur Haustür. Sie ist hinter mir wieder ins Schloss gefallen, weshalb ich erneut meinen Daumen auf den Scanner drücken muss.

Als ich wieder oben bin, sind meine Mitbewohner bereits in ein neues Gespräch vertieft. Ich sehe auf die Uhr an der Wand über dem Tisch. Halb sechs. Um sieben müssen wir beim Abendessen sein. Die Obersten haben kein Erbarmen mit denjenigen, die zu spät in den Park kommen, um ihre Ration einzunehmen. Ich bin meist zu früh dort.

Neal unterhält sich mit Carl, aber gelegentlich hebt er den Blick und sieht mir in die Augen. Dann lächelt er. Ich bin sehr froh, dass er mein bester Freund ist.

***

Noch fast eine Stunde, ehe wir uns auf den Weg machen werden, um unsere Nahrungsrationen einzunehmen. Ich sitze auf meinem Bett, auf meinem Schoß ein aufgeschlagenes Buch. Ich habe es bereits mehrfach gelesen, wie alle meine Bücher. Ich wünschte, es würde mehr Bücher geben. Carl meinte, ich besäße bereits alle. Ich finde es schade, dass niemand ein neues erfindet. Seit ich lesen kann, vergrabe ich mich in den Seiten. Ich kenne fast jeden Satz auswendig, die Seiten sind ganz abgegriffen.

Ich besitze neun Bücher. Mehr gibt es nicht. Ich bin stolz darauf, weil viele Einwohner der Stadt gar nicht lesen können. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Ich habe die meisten Bücher von den Obersten erhalten. Das erste hat Carl mir geschenkt, die anderen musste ich mir selbst beschaffen. Vor zwei Jahren habe ich meine Angst überwunden und einen der Staatsmänner angesprochen. Ich habe darum gebeten, mehr lernen zu dürfen und mich vor seiner Reaktion gefürchtet. Doch der uniformierte Gesetzeshüter hat mich nur teilnahmslos angesehen, mich nach meiner Individuennummer gefragt und nichts mehr gesagt. Am nächsten Tag hat er mir beim Abendessen gleich einen ganzen Arm voll neuer Bücher gegeben. Ich war unendlich stolz. Ich träume davon, eines Tages in die Riege der Obersten berufen zu werden. Ich erhoffe mir einen Vorteil gegenüber den anderen Jugendlichen, weil ich so viel weiß. Mit sechzehn Jahren ist es möglich, in die Welt der Obersten jenseits der großen Brücken gerufen zu werden. Ich bin gerade sechszehn geworden und hoffe beinahe jeden Tag, dass endlich die jährlichen Untersuchungen anstehen, nach denen immer eine Handvoll junger Leute rekrutiert werden.

Ich schlage das Buch zu und stelle es zurück auf das Regal zu den anderen. Ich besitze nicht viele Möbel, mein Bücherregal ist mein ganzer Stolz. Auch deshalb, weil Neal es für mich gebaut hat. Er ist sehr geschickt. Vielleicht bitte ich ihn eines Tages doch darum, das Treppengeländer zu reparieren.

Ich sehe an mir hinab. Mein gelber einteiliger Anzug ist an den Schienbeinen schmutzig, weil ich heute Nachmittag zwischen dem Schutt an der Lower East Side herumgekrochen bin. Sollte ich mir einen frischen anziehen, bevor wir zum Essen aufbrechen? Ich öffne meinen Kleiderschrank, der neben meinem Bett und dem Regal das einzige weitere Möbelstück ist. Darin hängen noch drei gelbe Anzüge auf einem Bügel, daneben liegt in einem Fach weiße Unterwäsche. Drei Anzüge. Heute ist Dienstag. Erst am Samstag kann ich meine schmutzige Wäsche zur Brücke bringen, weil dort jemand stehen wird, der sie einsammelt und frische für die kommende Woche verteilt. Meine Anzüge sind im Nacken mit meiner Individuennummer gekennzeichnet, weil die Menschen alle unterschiedlich groß und dick sind. Einmal im Jahr werden wird vermessen, dann bekommen wir neue Anzüge.

Meine Individuennummer lautet 4-19. Wir wohnen im neunzehnten Bezirk, die Nummer vier habe ich erhalten, weil sie durch einen Todesfall in der Kommune im Häuserblock westlich von uns wieder frei geworden ist, kurz nachdem ich geboren wurde. Die Obersten nummerieren uns alle durch, aber manchmal werden Ziffern auch neu besetzt. Sie mögen es nicht, wenn die Zahlen zu groß werden. Sie wollen immer wissen, wie viele Einwohner in einem Bezirk leben, deshalb vermeiden sie Lücken in der Nummerierung.

Ich entschließe mich, einen frischen Anzug anzuziehen. Ich habe noch drei saubere. Das reicht für vier Tage. Normalerweise mache ich mich nicht oft schmutzig. Neal bekommt mehr Anzüge als ich, weil er durch seinen Job mehr verschleißt. In seinem Schrank hängen mindestens zehn blaue Einheitsanzüge. Sie sind viel größer als meine, weil er so breite Schultern hat.

Ich schlüpfe aus dem verschmutzten Anzug, er gleitet lautlos zu Boden. Der Stoff ist sehr reißfest und leicht, man schwitzt darin nicht. Für den Winter bekomme ich einen langen gelben Mantel desselben Farbtons, der mich warm hält, aber jetzt ist Sommer.

Ich lege den getragenen Anzug in die gelbe Plastikkiste, die mit meiner Individuennummer beschriftet ist. Am Samstag werde ich sie mit einem Deckel verschließen und zur Brücke bringen.

In meinem frischen Anzug fühle ich mich direkt wohler. Ich hätte duschen gehen sollen, aber dazu hätte ich vor dem Essen keine Zeit mehr gefunden. Das Badehaus befindet sich drei Blocks nördlich von hier, es schließt um halb sieben am Abend. Ich frage mich, ob mein Gesicht ebenfalls schmutzig ist. Ich besitze keinen Spiegel. Im Badehaus gibt es einen, doch das Gedränge davor ist mir immer unangenehm. Meist begnüge ich mich mit einem Blick in den Eimer, der hinten im Hof steht. Darin sammeln wir Regenwasser. Ich bin selbst auf die Idee gekommen, sich diesen Ersatzspiegel zuzulegen. Meist nutzt ihn jedoch Suzie, weil sie sehr eitel ist.

Ich binde mir meine störrischen braunen Locken zurück, weil ich es nicht mag, wenn meine Haare offen auf meine Schultern herabhängen. Sie kitzeln so schrecklich im Gesicht.

Ich sehe wieder auf die Uhr. Zwanzig nach sechs. Wir müssen los. In diesem Moment klopft es an meiner Tür.

»Holly, wir gehen zum Essen!«, ruft Carl von draußen.

»Ja, ich komme!«

Ich öffne die Tür und trete auf den Flur neben Carl. Auch er trägt einen frischen blauen Einheitsanzug, der angenehm duftet.

Ich folge ihm die Treppe hinunter. Unten warten bereits die anderen. Gemeinsam treten wir auf die Straße hinaus und machen uns auf den Weg nach Norden, die breite Hauptstraße entlang, die unsere Stadt von Norden nach Süden durchzieht und sie in die West Side und die East Side trennt. Es ist ein Fußweg von über einer halben Stunde. Neal legt einen Arm um meine Schultern. Ich fühle mich geschmeichelt, weil ich weiß, dass er mich beschützen will.

Zu den Mahlzeiten begegnet man den meisten Menschen. Das ist die Zeit, in der mir bewusst wird, wie viele Einwohner unsere Stadt hat. Die Menge drängt nach Norden: Frauen, Männer, Greise, Kinder. Ich kenne die meisten von ihnen, wenn auch nur vom Sehen. Gesprochen habe ich noch nicht mit vielen. Unsere nächsten Nachbarn wohnen einen ganzen Block weiter westlich. Ich habe Neal einmal gefragt, wie viele Menschen die Stadt insgesamt zählt. Er meinte, es seien mehr als zehntausend. Das ist eine beachtliche Zahl, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Wenn es aber stimmt, dass die Menschen der alten Welt sogar die Häuserriesen im Süden einst bewohnt hatten, müssen es mindestens tausend Mal so viele gewesen sein. Bei dem Gedanken läuft mir ein Schauder über den Rücken.

Wir laufen schweigend nebeneinander her. Um mich herum unterhalten sich andere Leute, manche lachen. Mir wird warm ums Herz, wenn jemand lacht, das höre ich so selten. Am liebsten mag ich es, wenn Kinder lachen. Ich komme nicht mit vielen in Kontakt. Sie tragen bis zu ihrem zwölften Lebensjahr grüne Anzüge, egal ob Junge oder Mädchen. Nicht alle Einwohner leben - so wie ich - in einer Kommune, manche leben in richtigen Familien. Ich habe keine Familie, nur Carl und die anderen. Wir haben nur einander, und manchmal macht mich das traurig. Wir sind alle Waisen oder aus einem anderen Grund allein. Carl sagt, er habe einmal eine Familie gehabt, aber sie seien alle entweder früh gestorben oder die Obersten hätten sie in ihre Reihen rekrutiert. Darüber darf man eigentlich nicht traurig sein, denn es ist das beste, das man erreichen kann. Ich bin nie in der Welt jenseits der Brücken gewesen, aber meine Bücher berichten von einem Paradies. Jeder möchte dorthin.

Wir erreichen den Eingang zum Park. Das ist der einzige Ort, an dem keine Häuser stehen. Dort gibt es sogar Seen und Pflanzen, wenn auch nur wenige. Nirgendwo sonst in der Stadt gibt es Pflanzen.

Wir gehen eine Allee entlang, die Menschen drängen sich nun enger zusammen. Wie eine Prozession schreiten wir voran, bis wir einen großen gepflasterten Platz erreichen. Groß ist eine Untertreibung, er ist riesig. Tische und Stühle stehen in Längsreihen nebeneinander, hunderte, tausende. Ich habe sie nie gezählt. Wenn es regnet, spannen die Obersten eine gewaltige weiße Plane über alle Tische, die an Metallpfosten befestigt wird. Heute ist jedoch ein schöner Tag.

Jeder hat einen festen Platz, der mit seiner Nummer gekennzeichnet ist. Andernfalls wäre das Chaos nicht zu beherrschen. Wir sitzen am Tisch des neunzehnten Bezirks, zum Glück müssen wir nicht allzu weit gehen. Der Bezirk mit der höchsten Nummer ist siebenundfünfzig. Seine Einwohner tun mir leid, sie müssen bis zur letzten Tischreihe laufen.

Die Mahlzeiten verlaufen immer gleich. Mir dröhnt das Gemurmel der Menschen in den Ohren, obwohl jeder leise spricht oder gleich ganz schweigt. Jeder fühlt sich zu diesen Anlässen seltsam befangen, was wohl an den bewaffneten Staatsmännern liegt, die in Abständen von einigen Yards um den Platz herum stehen. Carl hat mir einmal erklärt, dass die Nahrungsaufnahme gar nicht anders stattfinden könnte, weil die Leute sich gegenseitig an die Kehle springen würden, wenn die Obersten uns gestatteten, das Essen außerhalb dieses Ortes einzunehmen. Nach meiner Erfahrung mit der Nahrungskonserve heute Nachmittag glaube ich es ihm mehr denn je.

Aus einem riesigen Container, den die Obersten mit einem Hubschrauber von der anderen Seite der Brücke hergeflogen haben, bringen schwarz gekleidete Männer und Frauen das Essen an jeden Tisch. Das dauert jedes Mal furchtbar lange.

Wir essen fast jeden Abend dasselbe. Es gibt warmen Vitaminbrei, eine Scheibe Brot und ein Stück Obst, dazu Wasser. Das Essen enthält alles, was der menschliche Körper benötigt, um gesund zu bleiben. Es schmeckt mir vor allem dann immer besonders gut, wenn die Geschmacksrichtung einmal in der Woche wechselt. Leider ist heute nicht so ein Tag.

Meine Mitbewohner und ich müssen fast eine halbe Stunde warten, bis unsere Teller vor uns auf dem Tisch stehen. Lustlos löffle ich ihn leer, dabei irrt mein Blick immer wieder zu Neal, der mir gegenüber sitzt. Er isst mit ebenso wenig Appetit wie ich, doch er hält den Kopf gesenkt und sieht mich nicht an. Seine dunkelblonden welligen Haare hängen ihm wie ein Vorhang ins Gesicht.

Wir dürfen erst aufstehen, wenn alle ihre Teller geleert haben, was wiederum mehr als eine Stunde dauert. Bezirksweise verlassen wir die Tische, um Chaos zu vermeiden. Erst, als wir aus dem Park heraus sind, wird die Stimmung wieder ausgelassener. Jetzt höre ich die Menschen wieder lachen. Neal legt erneut seinen Arm um mich.

Kapitel zwei

Holly

Vorsichtig steige ich über die Anhäufung von Metallrohren und Ziegelsteinen hinweg, dazwischen ragen ganze Brocken von Füllmaterial aus den Wänden der umliegenden Gebäude, von denen die meisten völlig zerstört sind. Von dem ehemals hoch in den Himmel aufragenden Haus neben uns fehlt das obere Drittel. In diesem Viertel unserer Stadt ist die Zerstörung am größten. Ich möchte mir nicht meinen frischen Anzug verschmutzen oder gar zerreißen, weshalb ich eher missmutig neben Neal herlaufe. Er hat darauf bestanden, mir etwas zeigen zu dürfen. Was genau, hat er nicht gesagt. Es sei eine Überraschung. Ich frage mich, weshalb wir dazu ausgerechnet ans Ostufer gegangen sind. Hier gibt es nichts als zerstörte Straßen, deren Asphaltschicht aufgeplatzt und weggebrochen ist, ganze Teile davon sind im Wasser versunken, denn das Ufer grenzt hier direkt an die Straße. Senkrecht dazu ragen fast fünfzig Yards lange schmale Stege ins Wasser hinein. Carl hat mir einmal erzählt, dass Menschen in der Vergangenheit Wasserfahrzeuge besessen hatten, die dort vertäut wurden.

Die Straße ist sehr breit, fünf weiße Linien unterteilen sie in Längsrichtung in mehrere Spuren. Ich weiß, dass es einst Fahrzeuge gegeben hat, für die diese Wege angelegt wurden, aber sie erscheinen mir dennoch viel zu breit. Die Obersten verfügen über Autos, aber ich sehe nicht oft welche. Es können doch niemals so viele gewesen sein, dass sie alle fünf Spuren benötigt haben, oder doch? Für gewöhnlich verlassen die Obersten mit ihren wenigen Fahrzeugen ihre Welt jenseits der Brücken nur, um uns mit Nahrung zu versorgen, um die medizinischen Stationen zu besetzen oder um die bewaffnete Polizei auf Streife zu schicken. Sie haben große schwarze Autos mit getönten Scheiben. Ich bin nie in einem mitgefahren, wünsche es mir jedoch.

Ich rutsche auf einem Haufen Glasscherben aus. Ich rudere mit den Armen und falle zur Seite, aber Neal fängt meinen Sturz ab. Ich hebe den Blick, er lächelt mich an. Schnell löse ich mich von ihm. Während der kurzen Dauer unserer Berührung habe ich den Duft seiner Haut aufgesogen. Er riecht nach der Seife, die wir im Badehaus von den Obersten bekommen, aber auch nach Staub. Und noch ein anderer Duft haftet seiner Haut an, etwas, was ich mit Worten nicht beschreiben kann.

»Hoppla, pass auf, dass du nicht fällst«, sagt er und grinst. Ich nicke nur, denn es ist mir peinlich, den Halt verloren zu haben. Ich bin sehr sportlich, ich habe weder Angst vor großer Höhe noch vor wackeligem Boden. Ich bin schon oft in den ausgehöhlten Ruinen der alten Häuser herumgeklettert. Von vielen steht nur noch die Stahlkonstruktion. Nun denkt Neal, ich sei zu dämlich, einen hüfthohen Schrotthaufen zu erklimmen. Ich mag es nicht, wenn andere bemerken, dass ich Fehler mache, deshalb erwidere ich nichts und gehe weiter, als sei nichts passiert.

»Möchtest du mir nicht endlich sagen, wohin wir gehen?« Es erscheint mir eine gute Frage, um vom Thema abzulenken.

»Wir sind fast da. Dort hinten vor der Brücke zweigt eine Straße nach links ab. Dort befindet sich, was ich dir zeigen möchte.«

Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Ich hoffe sehr für dich, dass es sich lohnt. Der Weg hierher war ganz schön weit.«

Neal stößt mir mit dem Ellenbogen sanft in die Seite und zwinkert. »Glaub mir, das hast du sicher noch nicht gesehen.«

Ich bezweifle seine Worte, sage aber nichts. Ich glaube, die ganze Stadt bereits zu kennen. Und selbst, wenn ich eine neue Straße oder auch einen ganzen Häuserblock entdecke, erwartet mich dennoch nie etwas Neues. Überall ist es dasselbe Bild: Ruinen und aufgeplatzte Straßen.

Wir biegen in die Straße ein, die Neal mir zuvor genannt hat. Sie führt in das Viertel mit den bunten Fassaden. Chinatown. Neal greift meine Hand, sie ist warm und trocken. Eine Gänsehaut breitet sich auf meinen Armen aus. Er ist mein bester Freund, und mein einziger. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Seine Berührungen fühlen sich stets vertraut und ehrlich an.

Er zieht mich hinter sich her in eine Einfahrt hinein. Dahinter liegt ein Hof. Er ist genauso trostlos wie alles in der Stadt. Graue Mauern umsäumen ihn an drei Seiten, der Boden weist tiefe Risse und Löcher auf. Auch hier finde ich die auf den Asphalt gemalten weißen Rechtecke wieder, die ich schon von dem Platz neben meinem Wohnhaus kenne. Im hinteren Teil des Hofes ist eine mannshohe Öffnung, aber es befindet sich keine verschließbare Tür davor. Neal führt mich geradewegs darauf zu. Es sieht aus wie ein Hintereingang, doch das Gebäude wirkt nicht bewohnt. Die Häuser, in denen Kommunen oder Familien leben, sind alle mit einem Scanner gesichert, der die Fingerabdrücke der Bewohner mit einer Datenbank vergleicht. Keiner kann ein fremdes Haus betreten, das er nicht bewohnt, es sei denn, er wird dazu eingeladen.

Bevor wir durch die Tür ins Gebäudeinnere eintauchen, sehe ich an der Wand entlang nach oben. Es gibt nur drei Stockwerke und ein flaches Dach. In den Fensterrahmen ragen noch die Reste von Glasscheiben wie spitze Zähne daraus hervor. Ein Bild, das sich einem an jeder Ecke bietet. Ich frage mich, was Neal mir zeigen möchte.

Im Inneren des Hauses ist es kühl. Es gibt nur einen einzigen Raum, aber der ist riesig. Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Fensterfront, durch das staubblinde Glas fällt aschfahles Licht. Meine Augen benötigen einige Sekunden, um sich daran zu gewöhnen. Der Boden unter meinen Füßen ist gefliest, fast wie der im Badehaus. Der Raum ist nicht leer so wie die meisten in der Stadt. Vor uns stehen nebeneinander drei seltsame blockförmige, abgeteilte hüfthohe Parzellen. An diese Parzellen schließt sich ein Tisch an, der mit einem schwarzen gummiartigen Band bespannt ist. Ein Laufband? Ich kenne so etwas aus den Büchern über das Paradies der Obersten, die auf solchen Geräten Sportübungen machen. Aber weshalb sollte jemand auf Tischhöhe auf ein Laufband steigen? rechts von uns stehen zwei seltsame silberfarbene Fahrzeuge mit vier kleinen Rädern. Sie haben keinen Motor und keinen Sitz. Sie sehen aus wie ein Kasten aus Drahtgeflecht mit Rädern und einem Griff am hinteren Ende. Was hat das zu bedeuten? Wozu benötigt man so etwas?

Hinter den drei Parzellen erstrecken sich mehrere Reihen von Regalen, sie reichen bis an das andere Ende des Raumes, den ich auf zwanzig Yards in der Länge sowie in der Breite schätze. Doch die Regale sind alle leer.

»Wo sind wir hier?«, frage ich. Meine Stimme hallt von den Wänden wider. »Was soll das sein?«

Neal zuckt mit den Achseln. Er hält noch immer meine Hand. »Ich weiß es nicht. Ich dachte, du könntest es mir vielleicht sagen, Fräulein Oberschlau.« Er lacht, während er das sagt, aber mir schießt schon wieder Blut in den Kopf. Ich mag es nicht, wenn er mich so nennt.

»Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das für ein Raum ist. In meinen Büchern steht nichts dazu. Glaubst du, er ist noch ein Relikt aus der alten Welt?«

»Davon gehe ich fest aus. Ich habe bislang immer gedacht, alle Häuser in der Stadt, die nicht bewohnt werden, seien komplett leer. Aber dieses hier ist es nicht. Ich habe es zufällig entdeckt.«

Ich löse meine Hand aus der von Neal und gehe ein paar Schritte weiter, an den Parzellen mit den Laufbändern vorbei und auf die Regale zu. Sie weisen vier Ebenen auf und sind alle höher als ich groß bin, aber auf keinem der Regalbretter liegt irgendetwas. Sie sind komplett leer. Hinter mir höre ich Neals Schritte.

»Glaubst du, hier hat mal jemand gewohnt?«, fragt er mich.

Unwillkürlich muss ich kichern. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich in einem so großen Raum wohl fühlt. Und so viele Regale! So viel Kleidung oder Bücher kann kein Mensch besitzen.«

»Vielleicht hat mehr als eine Person hier gelebt.«

Ich zucke mit den Achseln. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass sich die Menschen der alten Welt mit vielen anderen ein Zimmer geteilt haben könnten. Ich habe ein Einzelzimmer, wie alle anderen Menschen, die ich kenne.

Ich gehe ein paar Schritte weiter auf die Wand zu. Eine der Fensterscheiben ist noch unversehrt, was mich in Erstaunen versetzt. Sie ist so hoch wie die Decke und mindestens vier Yards breit. Darauf klebt ein Stück Papier, das dreißig Zoll breit und zwanzig Zoll lang ist. Es ist etwas darauf abgebildet, doch ich kann es nicht erkennen, weil die Farben verblasst sind. Ich gehe näher heran und erkenne jetzt zwei Menschen auf dem Bild, einen Mann und eine Frau. Sie lachen beide. Die Frau lehnt auf der Stange von einem der silbernen Kästen mit vier Rädern. In dem Kasten liegen Gegenstände, die mir allesamt unbekannt sind. Von der Hand des Mannes aus spannt sich eine Schnur bis zu einem ... Was ist denn das? Ich starre es an, kann es jedoch nicht benennen. Es ist dicht behaart und geht auf vier Füßen wie die Ratten, die sich manchmal in den Straßen herumtreiben. Aber dieses Vieh ist viel größer als eine Ratte! Ich schnappe nach Luft.

»Monster«, stoße ich atemlos hervor. Ich drehe mich um und suche den Blick von Neal, der ebenfalls ein wenig blass aussieht. »Hat es früher Monster gegeben?«

»Ich habe keine Ahnung.« Seine Stimme klingt dünner als sonst. Wenn es etwas gibt, das Neal verunsichert, macht mich das nervös. Ich kenne ihn nur als vorlauten Rabauken, der sich vor nichts fürchtet. »Vielleicht waren die Ratten von früher einfach größer als heute.«

»Und weshalb sollte man sie an eine Leine gelegt haben?« Noch einmal zwinge ich mich, das übergroße Bild anzusehen. Unter der Riesenratte steht ein verblasster Schriftzug. Minimarket - hier kaufe ich ein!

»Was ist denn ein Minimarket? Und was bedeutet kaufen?« Ich verstehe die Welt nicht mehr, mein Kopf schwirrt. Ich möchte diesen Ort verlassen.

Neal legt seine Hand auf meine Schulter und dreht mich behutsam herum. Ich bin froh, dass ich das Bild nicht mehr ansehen muss. Die Menschen darauf waren seltsam gekleidet, nicht in einteilige Anzüge. Sie waren mir nicht einmal wie echte Menschen vorgekommen. Wenn so die alte Welt ausgesehen hat, bin ich froh, dass sie nicht mehr existiert.

Wir gehen zurück an den Regalreihen entlang auf den Ausgang zu, doch Neal bleibt noch einmal stehen. Ich drehe mich zu ihm um. Er hockt auf dem Boden und zieht etwas unter einem Regal hervor, einen Gegenstand, so lang wie meine Hand. Er hat eine metallische Farbe, glänzt aber nicht. Ich erkenne einen Griff und eine Klinge. Ein Messer! Aber es sieht nicht aus wie die Messer, die ich vom Abendessen kenne. Dieses ist spitz. Ich schnappe erneut nach Luft.

Neal richtet sich auf und dreht den Gegenstand in der Hand. »Ein Messer.«

Nun, das hatte ich selbst auch schon erkannt. »Wie kommt es hierher? Wir dürfen so etwas nicht besitzen.«

Ich erkenne ein Funkeln in Neals blauen Augen, das mir nicht gefällt. Er sieht aus, als heckte er einen Streich aus. Ein seltsames Lächeln umspielt seinen Mund.

»Ich denke, es ist eine Waffe aus der alten Welt. Weshalb sonst sollte jemand ein Messer anspitzen, wenn er damit nicht verletzen will?«

Ein Schreck fährt mir in die Glieder. Waffen dürfen nur die obersten Staatsmänner tragen. »Das kann nicht sein. Glaubst du, die Regierung hat den Zivilisten früher erlaubt, so etwas zu besitzen? Nie und nimmer.«

Ich sehe mich über die Schulter hinweg um, weil ich Angst habe, jemand könnte uns gefolgt sein, auch wenn das Quatsch ist. Die Stadt ist riesig. Ich fühle mich wie eine Verbrecherin und möchte schnellstmöglich nach Hause.

»Vielleicht ist das der Grund, weshalb die alte Welt nicht mehr existiert.« Neals Stirn legt sich in Falten, als müsste er nachdenken.

»Jeder weiß, dass die Stadt so kaputt ist, weil die Erde gebebt hat und weil die Menschen krank geworden sind. Sie können nicht so dumm gewesen sein, ihren Einwohnern das Tragen von Waffen erlaubt zu haben. Das glaube ich nicht. Und jetzt leg bitte das Ding weg und lass uns gehen.«

In mir breitet sich Unruhe aus. Ich möchte nicht bei etwas Verbotenem erwischt zu werden. Ich werfe Neal einen flehenden Blick zu. Er seufzt und legt das Messer in eines der Regale. »Dann lass uns gehen.«

»Wir dürfen niemandem erzählen, dass wir einen Minimarket gefunden haben, abgemacht?«

»Abgemacht.« Neal legt wieder seinen Arm um meine Schulter und gemeinsam treten wir auf die Straße zurück.

Den gesamtem Rückweg über schweigen wir, jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach. Mir läuft ein kalter Schauder über den Rücken, wenn ich zu lange darüber nachdenke, wie die Menschen früher gelebt haben. Ich weiß nicht genau, wie lange die Katastrophe zurückliegt, die unsere Stadt verwüstet hat. Ich bin aber froh, dass niemand mehr lebt, der sich daran erinnert. Es scheint ein schrecklicher Ort gewesen zu sein, in denen sich viele Menschen einen Raum geteilt haben und man von haarigen Monstern umgeben war.

Als wir in den neunzehnten Bezirk einbiegen, begegnet uns auf der Straße eine Frau, die die Hand eines etwa vierjährigen kleinen Jungen hält. Ich habe sie schon einmal gesehen, sie wohnt mit ihrer Familie zwei Blocks südlich von uns. Ich kenne ihren Namen nicht. Ihre Haare sind rot, weshalb ich sie überall wiedererkennen würde. Sie ist der einzige Mensch mit roten Haaren, den ich je gesehen habe. Die Haare des Kindes sind eher braun. Ich bin dem Vater des Jungen nie begegnet, immer ist die Frau mit dem Jungen allein unterwegs. Als wir auf gleicher Höhe aneinander vorbeigehen, treffen sich für einen kurzen Moment unsere Blicke. In ihrem Gesicht lese ich Misstrauen. Rasch geht sie weiter und zieht den Jungen hinter sich her. Ein wenig tut sie mir leid. Sie ist noch jung, nur ein paar Jahre älter als ich. Vielleicht haben die Obersten den Vater des Kindes zu sich gerufen. Das ist eine große Ehre, aber die Frau ist sicherlich oft einsam. Ich versuche, nicht mehr an sie zu denken, aber es will mir nicht gelingen. Sie erinnert mich an meine eigene Vergangenheit. Ich kenne meine Eltern nicht. Sie wurden beide in die Reihen der Obersten rekrutiert, als ich noch ein Baby war. Carl hat mich aufgezogen. Manchmal wünsche ich mir, meine Eltern wären noch bei mir, doch dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich so egoistisch bin. Ihnen geht es heute besser als mir, ich sollte glücklich darüber sein. Ich sehne mich selbst danach, einst in die andere Welt jenseits der Brücken zu gehen, es ist mein größter Wunsch. Dann würde ich meine Eltern wiedersehen. Am besten wäre es, wenn Neal mitkommen könnte. Ich möchte ihn nicht allein zurücklassen, denn er hat auch keine Eltern mehr. Sie sind bei einem Raubüberfall auf offener Straße umgekommen. Da war Neal erst zehn Jahre alt. Obwohl niemand in der Stadt mehr besitzen sollte als ein anderer, kommt es dennoch manchmal vor. Neal hat mir erzählt, es gibt Treffpunkte für Schmuggler, die Dinge aus der Welt der Obersten in unsere Stadt schaffen und sie gegen andere Dinge tauschen. Ich bin nie mit solchen Leuten in Kontakt gekommen, und ich bin froh darüber. Neals Eltern hatten irgendetwas besessen, für das es sich gelohnt haben muss, sie zu töten. Flüchtig denke ich an die Konservendose. Hätte mein Verfolger mich deshalb auch getötet? Wegen einem wertlosen Ding, dessen Inhalt man nicht mehr essen konnte? Ein schauerlicher Gedanke.

Wir erreichen unser Wohnhaus. Neal drückt seinen Daumen auf den Scanner und die Tür lässt sich aufdrücken. Im Untergeschoss befindet sich sein Zimmer und das von Carl, oben sind der Gemeinschaftsraum und die drei Zimmer der Frauen. Wir gehen in stillem Einverständnis die Treppe hinauf und steuern auf den Gemeinschaftsraum zu. Carl sitzt allein auf seinem Platz, sein Kopf ist zur Seite gedreht. Er sieht aus dem Fenster. Als er uns bemerkt, fährt er herum.

»Wo seid ihr beiden schon wieder gewesen?« Sein Tonfall ist nicht anklagend, eher belustigt.

Neal und ich tauschen einen kurzen Blick. Wir haben geschworen, niemandem von dem Minimarket zu erzählen.

»Wir sind nur spazieren gegangen«, sagt Neal und klingt dabei sehr überzeugend. Ich entscheide mich, zur Bestätigung nur zu nicken, einmal und gewichtig. Carl lächelt breit, wobei sich die Falten noch tiefer in sein Gesicht graben. Er deutet auf die Tischplatte vor sich. Erst jetzt fällt mir auf, dass ein Blatt Papier darauf liegt.

»Es ist jemand vorbei gekommen und hat jeweils einen Brief für Holly und Suzie abgegeben. Du warst leider nicht daheim, also musste ich schwören, dass ich ihn dir gebe. Ich glaube, er hat sich nur darauf eingelassen, weil ich schon so lange in der Kommune lebe.«

Ich starre auf das strahlend weiße Blatt auf dem Tisch. Es ist zusammen gefaltet, sodass ich nicht sehen kann, was darauf steht.

»Es hat jemand einen Brief für mich abgegeben? Einer von den Obersten?«

»Ja, natürlich, wer sonst? Suzie und du, ihr könnt beide lesen. Die anderen Jugendlichen werden persönlich abgeholt.«

Aufregung macht sich in mir breit, mein Herz schlägt schneller. Flüchtig sehe ich zu Neal herüber, um seine Reaktion einzuschätzen, doch er sieht eher missmutig als erfreut aus. Seine Stirn liegt in Falten.

Mit zitternden Hände greife ich nach dem Blatt. Ich kann mir denken, was darauf steht, und es macht mich so nervös, dass ich glaube, jemand würde in meinem Magen tanzen. Suzie und ich sind beide dieses Jahr sechzehn geworden. Das kann nur eines bedeuten.

Ich entfalte das Blatt, meine Augen zucken zunächst darüber hinweg, ohne ein Wort zu erfassen. Dann zwinge ich mich, ihn endlich zu lesen, und zwar so, dass ich auch die Bedeutung verstehe.

Individuennummer 4-19 steht ganz oben. Das bin ich!

Sie werden gebeten, sich am Freitag vor dem Frühmahl an der medizinischen Station links der großen Brücke einzufinden, um sich der Erstuntersuchung des diesjährigen Jahrgangs der Sechzehnjährigen zu unterziehen. Bei dieser Gelegenheit wird ihnen Blut aus der Armvene entnommen. Die Untersuchung wird zwecks einer Überprüfung zur Eignung zum Rekruten des Volkes V23 durchgeführt. Desweiteren wird ihr allgemeiner Gesundheitszustand erfasst, damit ggf. eine Medikamentengabe festgesetzt werden kann.

Der Brief ist nicht unterzeichnet, aber ein Stempel befindet sich darunter, der das Symbol der Obersten zeigt - einen siebenzackigen Stern.

Die Obersten nennen sich selbst das Volk V23, das weiß ich aus meinen Büchern, doch die Bezeichnung erscheint mir fremd. Leider wird in keinem Buch erklärt, weshalb sie sich so nennen. In der Stadt nennt sie jeder nur die Obersten.

Ich lege den Brief zurück auf den Tisch. Meine Hände sind ganz verschwitzt.

»Weiß Suzie es schon?«

Carl nickt. »Sie ist in ihrem Zimmer. Sie war ebenso aufgeregt wie du.«