Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Жизнь замечательных людей

- Sprache: Russisch

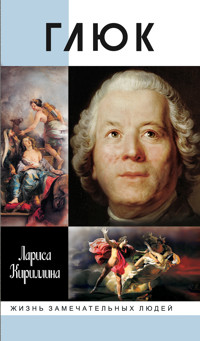

Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787) — один из гениев, определивших пути развития музыкального искусства второй половины XVIII века. Современники полагали, что он совершил революцию в музыке. Глюковская реформа оперного жанра была начала трогательной историей любви — «Орфей и Эвридика» (1762) и завершена грозной и страстной трагедией «Ифигения в Тавриде» (1779). Но путь к реформе был долгим и тернистым: в молодости Глюк служил в княжеских капеллах, работал в кочующих антрепризах, писал музыку для празднеств венского двора. Его творчеством восхищались императоры и князья, философы и поэты, светские дамы и учёные-энциклопедисты. Книга профессора Московской консерватории Ларисы Кириллиной рассказывает о том, как сын лесника из глухой баварской деревни, неуклонно следуя своему призванию, покорил Италию, Австрию и Францию, а в конце жизни стал кумиром всей просвещённой Европы.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 510

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Лариса Кириллина

ГЛЮК

МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023

Информацияот издательства

Кириллина Л. В.

Глюк / Лариса Кириллина. – М.: Молодая гвардия, 2018. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1760).

ISBN 978-5-235-04766-2

Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787) — один из гениев, определивших пути развития музыкального искусства второй половины XVIII века. Современники полагали, что он совершил революцию в музыке. Глюковская реформа оперного жанра была начала трогательной историей любви — «Орфей и Эвридика» (1762) и завершена грозной и страстной трагедией «Ифигения в Тавриде» (1779). Но путь к реформе был долгим и тернистым: в молодости Глюк служил в княжеских капеллах, работал в кочующих антрепризах, писал музыку для празднеств венского двора. Его творчеством восхищались императоры и князья, философы и поэты, светские дамы и учёные-энциклопедисты. Книга профессора Московской консерватории Ларисы Кириллиной рассказывает о том, как сын лесника из глухой баварской деревни, неуклонно следуя своему призванию, покорил Италию, Австрию и Францию, а в конце жизни стал кумиром всей просвещённой Европы.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Кириллина Л. В., 2018

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2018

«Я — кавалер Глюк!»

Властно заключал он в звуки всё, в чем с предельной силой выражается ненависть, любовь, отчаяние, неистовство. Голос у него был юношеский, поднимавшийся от глухого и низкого до проникновенной звучности. Когда он окончил, я бросился к нему на шею и воскликнул сдавленным голосом:

— Что это? Кто же вы?

Он поднялся и окинул меня задумчивым, проникновенным взглядом; но когда я собрался повторить вопрос, он исчез за дверью, захватив с собой свечу и оставив меня в темноте. Прошло без малого четверть часа; я уже отчаялся когда-нибудь увидеть его и пытался, ориентируясь по фортепьяно, добраться до двери, как вдруг он появился в парадном расшитом кафтане, богатом камзоле и при шпаге, держа в руке зажжённую свечу.

Я остолбенел; торжественно приблизился он ко мне, ласково взял меня за руку и с загадочной улыбкой произнёс:

— Я — кавалер Глюк!

Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Кавалер Глюк» (1809)

Краткое, звонкое, лёгкое имя «Глюк», созвучное немецкому слову «счастье» (Glück), оказалось действительно счастливым для человека, родившегося в глухой баварской деревне, но заставившего к середине XVIII века говорить о себе всю просвещённую Европу. Орден Золотой шпоры, полученный от имени папы римского, дал ему право называть себя «кавалер Глюк» (или «рыцарь Глюк»), и окружающие, даже зная о простонародном происхождении композитора, нисколько не сомневались в справедливости его притязаний на принадлежность если не к аристократии крови, то к аристократии ума и духа.

Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787) — один из гениев, определивших пути развития искусства второй половины XVIII века. Он принадлежал к тому же поколению, что Жан Жак Руссо, Дени Дидро, Михайло Ломоносов. Формирование его личности происходило на фоне расцвета великого искусства Баха, Генделя и Рамо, а в последние годы жизни Глюк общался с Моцартом и Сальери, для которых он сам был уже заслуженным патриархом.

Правда, в отличие от своего старшего современника, Генделя, и от младшего, Моцарта, Глюк не претендовал на творческую универсальность. В его наследии очень немного инструментальных и церковных сочинений, и если бы сохранились только они, вряд ли мы бы сейчас говорили о Глюке как о великом композиторе.

Имя Глюка прославили прежде всего оперы. Ему удалось не только сказать своё слово в этом весьма популярном тогда жанре, но и открыть новую страницу в его истории. Оперное искусство второй половины XVIII века делится на период до Глюка и после Глюка. Даже те современники, которые критически относились к его идеям, не могли их игнорировать, особенно после того, как в 1770-х годах реформа Глюка восторжествовала в Париже, где эту реформу называли не иначе как революцией.

Эпоха Просвещения, проникнутая наступательным духом прогресса, вообще очень благоприятствовала дерзаниям и экспериментам всякого рода. Опера, как и театр в целом, собирала тогда вокруг себя самые блистательные таланты. Здесь находился эпицентр бурлящей творческой энергии, здесь создавались и рушились карьеры, здесь велись ожесточённые схватки за влияние на сердца и помыслы современников, будь то короли и вельможи или прямодушная публика с галёрки. Театр был срезом общества, а музыка — его душой.

Судьба Глюка в этом отношении очень показательна. Сын княжеского егеря и лесника, он мог бы стать преуспевающим бюргером, заняв предписанную ему социальную нишу и мирно скоротав свои дни в полном согласии с ожиданиями семьи, как это сделали его многочисленные братья и сёстры. Но ему с детства и юности были тесны существующие сословные и духовные рамки. Его тянуло к нарушению запретов, к выходу за предначертанные границы, к чему-то великому, новому и неизвестному. Уже само неудержимое влечение к музыке ознаменовало разрыв Глюка с привычным жизненным укладом, но и став музыкантом вопреки всем препятствиям, он никогда не довольствовался достигнутым, а неуклонно двигался вперёд, охватывая новые для себя сферы деятельности и создавая внутри них собственные законы и правила. Именно этот трудный и рискованный путь в итоге привёл его к блестящему успеху. Музыке Глюка рукоплескали Милан, Венеция, Рим, Лондон, Дрезден, Вена, Париж, Петербург…

Его влияние на современников было огромным и охватывало все слои общества. Глюк пользовался покровительством императрицы Марии Терезии, он был учителем и любимым композитором её дочери — эрцгерцогини, а затем королевы Марии Антуанетты. Однако операми Глюка восхищались и те, кто, желая или не желая того, идейно готовил будущую французскую революцию: Вольтер, Руссо, Д’Аламбер.

При том что Глюк был действительно великим музыкантом, значение его личности, взглядов и творчества выходит далеко за узкие профессиональные рамки. В книге о Глюке, написанной Сергеем Александровичем Рыцаревым, очень точно сказано по этому поводу: «Глюк и энциклопедисты. Глюк и Декарт. Глюк и немецкая поэзия. Глюк и опера. Глюк и проблема интернационального. Глюк и классицизм. Глюк и будущее. Глюк и реформа. Глюк и Вагнер. Таков сегодня масштаб измерения глюковского гения»1. Правда, исследователь сетует на то, что собственно музыкальный язык Глюка изучен недостаточно, а его творчество представлено в исполнительской практике весьма ограниченно и однобоко: только реформаторскими операми, да и те звучат очень выборочно (лидирует, безусловно, «Орфей») и чаще всего в неавторских обработках.

Действительно, в XX веке многим стало казаться, будто творчество Глюка сохранило исключительно историческую ценность, а в художественном отношении уже утратило свою актуальность. Однако истинная классика поистине бессмертна. В конце XX и в начале XXI века интерес к Глюку в музыкальном и театральном мире заметно оживился. Немецкое издательство «Bärenreiter» продолжает научную публикацию нового Полного собрания сочинений Глюка; появляются аудиозаписи его малоизвестных ранних опер; в театрах разных стран ставятся самые знаменитые шедевры, и всякий раз в них открываются новые смыслы.

Постоянно пополняется и литература о Глюке. Она не столь бесконечно обширна, как литература о Моцарте или Бетховене, но также весьма богата. На смену трудам авторитетных исследователей первой половины XX века (Альфреда Эйнштейна, Жака Габриэля Продомма и др.) пришли книги и статьи Джулиана Раштона, Патриции Ховард, Клауса Хорчанского, Герхарда и Ренаты Кроль. Под редакцией Ховард в 2015 году было издано, а в 2016 году переиздано обширное собрание наиболее важных статей музыковедов разных стран, представляющих всю панораму современного глюковедения.

К сожалению, на русском языке это богатство сводится к нескольким старым переводным очеркам (статьи Гектора Берлиоза, эссе Ромена Роллана), словарным статьям, разделам в учебниках по истории музыки и всего двум относительно свежим монографиям. Упоминавшаяся здесь содержательная и глубокая книга С.А. Рыцарева (1987) рассчитана в основном на специалистов, уже хорошо знакомых с творчеством композитора. Моя книга «Реформаторские оперы Глюка» (2006) содержит анализ произведений, связанных с двумя этапами глюковской реформы, и также адресована прежде всего музыкантам. Биографический очерк И.И. Белецкого (1971), имеющий подзаголовок «Книжка для юношества», носит популярно-просветительский характер. Исследования же сугубо научного плана (диссертации, статьи в специализированных музыковедческих журналах) обычно не претендуют на создание целостного портрета Глюка и поэтапного анализа его творческого пути.

Совершенно очевидно, что появление подробной биографии Глюка на русском языке давно назрело, и трудно выбрать более подходящий для неё контекст, чем серия «Жизнь замечательных людей». В этой связи хочется вспомнить слова, которыми завершается очерк Ромена Роллана о Глюке: «…одна из тайн неотразимого очарования его искусства заключается в том, что от него исходит аромат нравственного благородства, честности, добродетели. Да, слово “добродетель”, мне кажется, лучше всего характеризует музыку “Альцесты”, “Орфея” или целомудренной “Ифигении”. Именно ею автор их останется дорог людям; именно благодаря ей он, как Бетховен, гораздо больше чем великий музыкант: великий человек с чистым сердцем»2.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТРАНСТВУЮЩИЙ ПОДМАСТЕРЬЕ

Сын лесника

Если бы наш герой родился в семье музыканта, то, наверное, никто бы не удивился наличию у него соответствующих способностей, да и сведений о его начальном воспитании и образовании мы имели бы несколько больше. Но Кристоф Виллибальд появился на свет в семье потомственного лесника и егеря Александра Иоганна Глюка (1683–1743), который, в свою очередь, также был сыном потомственного лесника и егеря Ханса Адама Глюка, и стало быть, первенцу Александра была предначертана та же стезя. В обществе с сильными патриархальными и феодальными традициями наследование профессии отца, деда и прадеда было в порядке вещей и касалось как князей, так и их подданных.

Где и когда точно родился Кристоф Виллибальд Глюк — вопрос отнюдь не простой. Похоже, он сам не очень твёрдо это знал. В XVIII веке важнейшим документом в жизни человека было свидетельство о крещении, а день рождения фиксировали далеко не всегда. Поскольку в детские годы Глюка его семья несколько раз переезжала с места на место, он считал местом своего рождения городок Нойштадт в Баварии — однако там родился его отец, а не он сам. В XIX веке за почётное право называться родиной великого композитора начали бороться две баварские деревни, расположенные недалеко от Нойштадта: Вайденванг, где Кристоф Виллибальд был крещён 4 июля 1714 года, и Эрасбах, где, как многие считали и продолжают считать, он появился на свет 2 июля.

Дотошный историк и краевед, доктор Вернер Робль из Берхинга исследовал все возможные архивные источники и пришёл к убеждению, что Глюк родился всё-таки 4 июля 1714 года в Вайденванге3. Дело в том, что незадолго до появления в этих местах Александра Глюка в Эрасбахе произошло убийство его предшественника, и для нового лесника вполне разумным было бы пожить на первых порах несколько в стороне от враждебно настроенных жителей. Профессия егеря была сопряжена со многими опасностями: в обязанности смотрителя лесных угодий входило нещадное преследование браконьеров, которым в случае поимки грозило суровое наказание. Но браконьеры были местными, а лесник приезжим, что лишь обостряло конфликт интересов.

Церковь Святого Виллибальда была ближайшей к сохранившемуся дому лесника в Вайденванге, так что выбор именно этого храма и наречение младенца в честь соответствующего святого выглядели совершенно естественно. Святой Виллибальд, имя которого носил храм, был бенедиктинским монахом, жившим в VIII веке и ставшим епископом в саксонском Эрфурте, а затем и в баварском Эйхштетте; чествование его памяти у католиков приходилось на 7 июля — стало быть, Глюк был крещён в канун местного храмового праздника. Нужно, однако, сразу же оговорить, что именем «Виллибальд» Глюк впоследствии никогда не пользовался и называл себя только «Кристофом» или «Кристофором», а иногда на итальянский манер — «Кристофано». Возможно, по практическим причинам: он подолгу жил среди иностранцев, — итальянцев, англичан, французов, — для которых имя «Кристоф» звучало понятнее и не давало поводов для разночтений. «Кристоф Глюк» — коротко и ясно.

В Эрасбахе же находился другой дом лесника, который как раз был достроен и отделан летом 1714 года. По-видимому, Александр Глюк перевёз туда жену вскоре после рождения малыша. В нынешнем Эрасбахе имя Глюка также окружено почитанием; более того, сохранился и тот самый дом — невзирая на почтенный возраст, он выглядит крепким и заботливо ухоженным. Дом является частным владением, а не музеем, однако мемориальная доска напоминает о том, что в этих стенах прошли первые годы жизни Глюка.

Если об отце композитора сохранились сведения (происхождение, профессия, послужной список, круг знакомств), то о матери мы не знаем ничего, кроме имени: Анна Вальбурга. Ни девичьей фамилии, ни каких-то подробностей о её родственниках, склонностях, характере, внешности. Скончалась она 8 октября 1740 года на 58-м году жизни.

Даже в наше время и Вайденванг, и Эрасбах остаются небольшими посёлками. Они лежат вдалеке от деловых и туристических маршрутов, и из окрестных немецких городов (Регенсбурга, Нюрнберга, Мюнхена) добраться туда без автомобиля не очень просто. В начале же XVIII века это был настоящий «медвежий угол». Сказочно величественные леса, в которых водились разнообразные звери, являлись преимущественно княжескими охотничьими угодьями. Более того, эти угодья находились в приграничной области: здесь соседствовали Верхний Пфальц и Богемия, а после 1714 года — Бавария и Богемия. Так что, несмотря на лесную глушь, должность егеря и лесника была весьма ответственной, а человек, занимавший её, должен был знать и уметь многое — в том числе хорошо владеть оружием, быть следопытом, разбираться в лошадях и собаках, в повадках зверей и птиц, ладить со знатными господами, уметь строго спрашивать с подчинённых и не давать спуску браконьерам. Охота считалась тогда искусством, сопровождавшимся, помимо необходимых практических навыков, целой системой ритуалов, знание которых воспитывалось у аристократов с детства, и егерь, служивший знатным господам, также обязан был понимать все эти тонкости.

С юных лет Александр Глюк учился профессиональным премудростям у отца, а кроме того, с 1702 года примерно до 1711 года находился на военной службе в качестве пехотинца полка князя Лобковица и принимал участие в Войне за испанское наследство, завершившейся в 1713 году (Австрия пыталась оспорить у Франции права на наследование испанского престола; в итоге королем Испании всё-таки стал французский принц). Следовательно, стрелять егерь умел отлично, а характер, скорее всего, имел суровый и боевой. Карьера Александра Глюка складывалась успешно: в 1711 году он был помощником лесника в Вайденванге (охранял угодья женского монастыря Зелигенпортен), с 1712 года — лесником в Вайденванге и Эрасбахе. Совмещение обязанностей объяснялось близостью этих населённых пунктов и единством лесных пространств.

Но у Кристофа вряд ли могли сохраниться отчётливые воспоминания о первых годах жизни в Баварии, поскольку уже в 1717 году отец перевёз семью в соседнюю Богемию, то есть Чехию — в селение Камниц. Оттуда семейство вскоре перебралось в Рейхсштадт (ныне Закупи в северной Чехии), славный своим замком XVI века. Затем, в 1722 году, семья лесника переместилась на северо-запад, в городок Крейбиц (по-чешски — Хршибска), находившийся во власти князей Кинских. Наконец, в 1727 году Александр Глюк получил должность главного лесника князя Филиппа Гиацинта Лобковица в замке Эйзенберг (по-чешски — Езержи).

Все эти переезды означали не только постепенный карьерный рост Александра Глюка, но и необходимость больше зарабатывать, чтобы кормить постоянно разраставшуюся семью. Всего у Александра и Анны Вальбурги родилось девять детей, хотя не все дожили до взрослых лет.

Пополнение в семье случалось примерно каждые два года. 11 апреля 1716 года у Кристофа Виллибальда появился брат Кристоф Антон, однако он, вероятно, умер ребёнком — никаких сведений о нём, кроме записи о крещении в Эрасбахе, не сохранилось. 2 мая 1718 года в Рейхсштадте родилась Мария Анна Розина, умершая около 1762 года. Ей суждено было выйти замуж за бравого гусара, впоследствии капитана кавалерии Клаудиуса Хедлера, и родить дочь Нанетту, которую через некоторое время после смерти сестры взял на воспитание Глюк (о Нанетте в своё время будет рассказано подробнее). 25 августа 1720 года на свет появился Франц Антон Людвиг. Этот сын всё-таки унаследовал профессию отца; в 1787 году он был назначен государственным лесничим в Вене, а умер в 1799 году в Праге.

18 ноября 1722 года в Крейбице был крещен Франц Карл Глюк, также избравший профессию егеря, но в Нижней Австрии. 22 января 1725 года там же, в Крейбице, была крещена Анна Элизабет; она вышла позднее замуж за некоего Фридриха Крамера и родила трёх детей; умерла она не позднее 1787 года. О двух других братьях Глюка, Генрихе Йозефе и Феликсе Матесе, не известно ничего, кроме дат крещения (9 мая 1727-го и 24 января 1732-го) — по-видимому, они жили недолго. Наконец, 24 мая 1734 года в Эйзенберге родился самый младший брат — Франц Иоганн Александр, ставший впоследствии венским служащим: он работал в императорско-королевской конторе по взвешиванию и налогообложению муки. Скончался он в Вене в 1795 году; все его дети умерли раньше его, и эта ветвь рода пресеклась4.

С одной стороны, наличие братьев и сестёр обеспечивало Кристофу Виллибальду нескучное детство. Вероятно, у него даже не возникало необходимости заводить друзей вне дома. С другой стороны, это накладывало на него обязательства перед семьёй: он был самым старшим, и от него требовалась помощь родителям в хозяйственных делах. В XVIII веке дети простонародья с самых ранних лет начинали трудиться рядом со взрослыми, а порой и самостоятельно. Крохотный пастушок или пастушка выглядят на картинках того времени очень трогательно, однако труд их был не так уж лёгок: пасти стадо нужно было целый день, в любую погоду. Ещё тяжелее приходилось малолетним работникам шахт, которых принимали на работу уже в семилетнем возрасте. Их рабочий день мог достигать 12—14 часов в сутки, и лишь в XIX веке появились законы, ограничивавшие труд малолетних рабочих десятью часами. Дети трудились на полях и мануфактурах, торговали на улицах, служили разносчиками и посыльными. Работали и дети малоимущих музыкантов. Людвиг ван Бетховен с 11 лет привык вставать ни свет ни заря, чтобы к шести утра быть в церкви, где он подвизался помощником органиста.

На этом фоне многодетная семья княжеского лесничего выглядела очень благополучной. Александр Глюк не имел нужды отправлять на заработки кого-либо из сыновей; жалованье и доходы от собственного хозяйства позволяли жить в полном достатке, будь то в Баварии или в Богемии. Но в любом сельском доме работы всегда находилось много, а баловать детей было не принято. Частые переезды и обустройство семьи на новом месте также стоили многих усилий.

Границы германских княжеств перекраивались в XVIII веке довольно часто, и потому спорным остаётся вопрос не только о дате и месте рождения Кристофа Виллибальда, но и о его принадлежности к тому или иному народу и государству. Кто он — великий немец? Но Германии как политического целого в то время не существовало, хотя ближе к старости Глюк ощутимо проникся германским патриотизмом. Или великий австрийский композитор? Однако австрийцем Глюк, в отличие от Гайдна и Моцарта, явно не был, ни по происхождению, ни по своему душевному складу, хотя с 1750-х годов обосновался в Вене. Баварский? В Баварии, являвшейся тогда княжеством в составе Священной Римской империи Германской нации, он провел лишь три первых года своей жизни и даже толком не помнил, где родился на свет. Чешский?..

Большая часть детства и ранней юности Кристофа Глюка прошла в Чехии, и он считал её своей родиной. Впоследствии итальянские почитатели называли его «божественным чехом», а французские недруги — «чешским медведем». На титульных листах старинных рукописных копий некоторых его ранних произведений значится: «Кристофор Глюк, чех» (например, на рукописи оперы «Милосердие Тита» из собрания Парижской консерватории). «Чехом» он был и для великого итальянского либреттиста Пьетро Метастазио, и для первого биографа Моцарта, пражского профессора Франтишека Нимечека, и для других современников, упоминавших его имя в печатных публикациях конца XVIII века. В частности, в анонимной брошюре, выпущенной в 1794 году в Лозанне и посвящённой жизни и смерти покровительницы Глюка, королевы Марии Антуанетты, говорилось: «Этот прославленный композитор положил на музыку “Ифигению”, которую все знатоки назвали шедевром, но она едва не была освистана противоборствующей партией. Поскольку Глюк был чехом, то, дабы принизить его произведение, оно именовалось “Ифигенией Чешской”. Эта несправедливость глубоко задевала дофину»5.

Фамилия Gluck, вероятно, действительно имела чешские корни. В XVII веке она писалась по-разному, в том числе Gluckh, Kluch, Klug, Kluck. Чешское слово kluk, к которому она могла восходить, означает «парень, малец», а в широком смысле — «подручный, слуга». Прадед композитора, Симон Глюк (Gluckh), был родом, как предполагается, из чешского города Рокучаны, где служил егерем и лесником. Но являлся ли он чехом, неизвестно.

В XVIII веке значение имели не столько национальные корни, сколько подданство (а Глюк в любом случае был подданным Священной Римской империи), конфессиональная принадлежность (католицизм) и, наконец, язык и культурная традиция. С конфессиональной принадлежностью Глюка никаких неясностей нет — с 1627 года в Чехии восторжествовал католицизм, и никакое другое вероучение властями не признавалось. Однако тут имелись свои нюансы. В народном быту, в том числе во время религиозных праздников, продолжали звучать гимны гуситской эпохи и народные духовные песни на чешском языке, созданные в период Реформации, когда влияние протестантизма в Чехии было очень сильным. Католическая церковь была вынуждена мириться с подобным репертуаром, если слова песен не заключали в себе ничего крамольного. Нет никаких сомнений в том, что Глюк был отлично знаком с этим пластом чешской музыки, заметно отличавшимся и от григорианских песнопений католической церкви на латинском языке, и от немецких протестантских хоралов.

С родным языком Глюка дело также обстояло не очень просто. Не кто иной, как Антонио Сальери, преданный почитатель и последователь Глюка, уверял, что родным его языком был чешский, а на немецком вплоть до конца своей жизни он изъяснялся довольно коряво. Впрочем, речевые затруднения в поздние годы жизни Глюка могли быть вызваны последствиями нескольких перенесённых им инсультов, Сальери же совсем не знал чешского языка и очень плохо владел немецким, так что не может считаться тут экспертом. Но сходное свидетельство о языковых предпочтениях Глюка принадлежит Карлу Черни, который, правда, родился лишь в 1799 году и Глюка в живых не застал, но отец, пианист Вацлав (Венцель) Черни, рассказывал ему, что старый Глюк беседовал с ним исключительно на чешском. Не сохранилось, однако, никаких писем, написанных Глюком на чешском языке, и никаких его музыкальных сочинений на чешские тексты. Однако это как раз не удивительно. Скорее всего, он с детства владел разговорным языком, усвоив его по слуху, а с весьма прихотливой чешской орфографией мог быть не в ладу. К тому же чешский язык считался простонародным, и даже богемская знать часто предпочитала изъясняться на немецком или французском. Среди писем Глюка, написанных в зрелые годы, есть и немецкие, и французские, и итальянские — очевидно, что он обладал недюжинной способностью к языкам. Даже если немецкий язык был для него не родным, а выученным, Глюк владел им достаточно свободно, чтобы в надлежащей манере общаться с самыми образованными людьми своей эпохи.

Картину жизни в тех местах, где протекали детские годы Глюка, мы можем себе представить не только по сухим документам, но и по замечательной опере Карла Марии фон Вебера «Волшебный стрелок» (Der Freischütz), созданной, правда, намного позже интересующего нас времени — в 1817 году и поставленной в Берлине в 1821-м. Это произведение сразу же завоевало всенародную любовь и было воспринято как подлинно народная немецкая опера. Между тем действие «Волшебного стрелка» происходит в середине XVII века не в Германии, а в Богемии, то есть в Чехии, а основные персонажи являются княжескими егерями, то есть «коллегами» Александра Глюка. Фантастическая составляющая сюжета была почерпнута либреттистом Вебера, Иоганном Фридрихом Киндом, из литературных обработок народных легенд о «чёрном охотнике», продавшем душу дьяволу, который наделил его способностью отливать волшебные пули. Но не только романтический сюжет обусловил невероятную популярность оперы Вебера. Борьба добра и зла в душе молодого егеря Макса, поддавшегося соблазну получить дьявольские пули, разворачивается на красочном фоне старинных сельских обычаев и праздников. Вебер изобразил в своей музыке вечный лес — то торжественно-спокойный, как в начале увертюры, то мрачный, ночной, полный жутких звуков и призрачных наваждений (сцена в Волчьей Долине). В опере показано, помимо прочего, как егери состязаются в меткости стрельбы и поют залихватские песни под аккомпанемент ансамбля охотничьих рогов. Вебер и Кинд создавали, конечно же, идеализированную картину сельской жизни XVII века и не ставили перед собой задачу отражать именно чешский фольклорный колорит. Но многие бытовые реалии были вполне достоверными, и публика тотчас узнавала их.

Наверное, если бы Глюк прожил больше ста лет и попал бы на представление «Волшебного стрелка», он бы тоже проникся воспоминаниями детства. Сын лесничего, несомненно, видел и шумные деревенские праздники с танцами и дружескими попойками, и стрельбу по мишеням (между прочим, этим популярным тогда спортом увлекалась даже абсолютно городская семья Моцарта!), и охотничье снаряжение, от которого попахивало порохом, кожей, дымом костра, железом и звериной кровью… Слышал он, конечно же, и разнообразные рассказы о всяких чудесных, странных и страшных происшествиях, случавшихся в лесу: охотничьи байки о встречах со зверями-оборотнями и лесной нежитью, сказки о феях и эльфах, предания стариков о каких-то совсем давних невероятных историях… Наверное, Александр Глюк брал с собой старшего сына во время объезда доверенных его попечениям лесных угодий. Мальчик созерцал стволы и кроны вековых сосен, могучих елей, огромных дубов, видел диких зверей, слышал голоса самых разных птиц. Это был удивительный мир, который мог поглотить человека сразу и навсегда. Но Кристоф Глюк так и не поддался лесным чарам. Он рано почувствовал, что это — не его мир, и оставаться в нём надолго он не хочет и не должен.

Княжеский егерь и лесник не мог быть безграмотным, поэтому Александр Глюк хорошо понимал, что сыну и предполагаемому наследнику следует дать самое лучшее образование, на какое он мог рассчитывать в этих краях. Начальные школы имелись тогда почти во всех населённых пунктах, кроме самых маленьких (в Эрасбахе, например, школы не было). Детей учили читать, писать, считать, внушали им основы латыни (богослужение велось на латинском языке), преподавали Закон Божий и, практически обязательно, музыку.

В школе обучали прежде всего пению церковных псалмов и гимнов. Иногда школьный учитель мог заменять церковного регента или же, наоборот, церковный органист являлся одновременно учителем. С другой стороны, преподавателями бывали священники, монахи или монахини (если речь шла об ученицах-девочках). Классы были немногочисленными: десять-двенадцать ребятишек собирались в одной комнате, и каждый учил и отвечал свой урок. Непременным атрибутом обучения было ведёрко с розгами — шалунов и нерадивых учеников секли на глазах у всех (обычно этим занимался помощник учителя, педель).

Более основательным было обучение в иезуитских школах и гимназиях. Духовный орден иезуитов, основанный в 1534 году испанцем Игнатием Лойолой, приобрел к XVIII веку огромное влияние в католическом мире и даже за его пределами. Иезуиты вели обширную миссионерскую деятельность, рассылая проповедников в самые отдалённые страны (Индию, Китай, Японию, Конго, Парагвай, Бразилию). Для этого требовались не только твёрдые в вере, но и хорошо образованные люди, способные вести диалог с кем угодно, от южноамериканских индейцев до китайского императора. Поэтому иезуиты фактически взяли в свои руки систему образования в католических странах Европы. Они создавали, возглавляли или подчиняли своему влиянию школы, гимназии, колледжи, университеты. Наставники-иезуиты заботились не только о христианском воспитании молодёжи, но и всячески поощряли развитие наук и искусств. Математика, астрономия, физика, логика, риторика, филология (включая знание древних и современных языков, в том числе восточных), стихосложение, музыка, театр — всё это входило в программы иезуитских учебных заведений.

Кристоф Глюк посещал начальную школу в Камнице и в Альберсдорфе недалеко от замка Эйзенберг. Затем, как принято считать, отец отправил его в иезуитскую гимназию в Комотау (ныне Хомутов) — городке, также расположенном на севере Чехии, как и замок Эйзенберг, но на некотором расстоянии от последнего.

Со времени публикации первой основательной биографии Глюка, изданной в 1854 году Антоном Шмидтом, принято считать, что Кристоф учился в гимназии с 1726 по 1732 год. Однако эти данные вызывают ныне ряд вопросов. Во-первых, на службу в Эйзенберг в качестве главного лесничего Александр Глюк поступил лишь в 1727 году. Во-вторых, не обнаружено никаких записей о пребывании в стенах гимназии Кристофа Виллибальда Глюка. Зато в 1736 году в списках учеников появился «Франц Глюк из Эйзенберга». Это мог быть один из младших братьев будущего композитора, — скорее всего, Франц Антон Людвиг (1720 года рождения). Если Александр Глюк хотел воспитать старшего сына прежде всего как помощника и преемника, зачем бы он стал посылать его в иезуитскую гимназию — заведение со строгой дисциплиной, в котором к тому же всячески поощряли занятия учеников музыкой и театром — то есть именно тем, что профессиональному леснику было совершенно ни к чему? С другой стороны, Глюк, вероятно, пел в хоре иезуитской церкви при гимназии, а значит, всё-таки имел к этому заведению некоторое отношение.

Где бы, однако, Кристоф ни учился — в обычной ли сельской школе или в гимназии в Комотау, — в детские годы его постоянно окружала музыка. Впоследствии, находясь в 1774 году в Париже в качестве знаменитого композитора, он подружился с художником из Эльзаса, Иоганном Кристианом фон Маннлихом, которому доверительно рассказывал о своей юности. Маннлих позднее включил эти рассказы в собственные мемуары, законченные в 1810 году и долгое время ходившие по рукам в списках. Разумеется, этот источник не может считаться абсолютно достоверным, но он, безусловно, заслуживает внимания. Глюк вспоминал: «На моей родине весь народ музыкален. Музыке учат в школах, и в самых крошечных деревушках во время торжественных богослужений крестьяне поют и играют в своих церквах на разных инструментах. Одержимый страстью к этому искусству, я делал быстрые успехи. Я научился играть на нескольких инструментах, и школьный учитель, выделив меня среди других учеников, давал мне уроки у себя дома в свободное время. Все мои мысли и мечты принадлежали отныне лишь музыке; ремеслом лесника я пренебрегал»6.

Слова Глюка о невероятной музыкальности чехов были отнюдь не ностальгическим преувеличением. Английский историк музыки Чарлз Бёрни, совершивший в 1772 году большое путешествие на континент, был уже заранее наслышан о феноменальном пристрастии чехов к музыке и пожелал лично убедиться, насколько эти слухи справедливы. Увиденное и услышанное даже превзошло его ожидания: все дети даже в сельских школах, и мальчики, и девочки, получали музыкальное образование: «Я зашёл в школу, переполненную маленькими детьми обоего пола от шести до десяти-одиннадцати лет, которые читали, писали, играли на скрипках, гобоях, фаготах и других инструментах. У органиста, в небольшой комнате его дома, находились четыре клавикорда, на которых маленькие мальчики упражнялись одновременно; его девятилетний сын был очень хорошим исполнителем»7. Однако, не без грусти замечал Бёрни, этот всплеск музыкальной одарённости чаще всего сходит на нет в зрелые годы под воздействием житейских обстоятельств: «В самом деле, многие из тех, кто учится музыке в школе, берутся потом за плуг и другую тяжёлую работу; и тогда их музыкальные знания могут пригодиться лишь для того, чтобы петь в приходской церкви и во время немудрёных домашних развлечений, которые, возможно, являются одним из лучших и самых непредосудительных назначений музыки».

Кристоф Глюк решил для себя, что его судьба должна сложиться иначе. Возможно, он уже пытался сочинять какие-то песни и танцы. Но помочь ему продвинуться в исполнительстве и композиции выше любительского уровня никто из окружающих не мог. А родным его увлечение, видимо, казалось юношеской блажью. Ведь с обывательской точки зрения в музыкальном даровании Кристофа ничего необычного не было — все вокруг пели, играли, плясали, и никто при этом не считал себя избранником Аполлона и Муз. И если подрастающий юноша вместо помощи родителям предавался каким-то праздным фантазиям, это вряд ли могло найти у них понимание и одобрение.

Отец решил, как водится, «выбить дурь» из Кристофа и начал нагружать его работой так, чтобы у него не оставалось свободного времени. Тогда подросток принялся музицировать по ночам. Рассерженный Александр Глюк отобрал и запер на ключ орудия преступления — инструменты сына (в рассказе Глюка Маннлиху они упомянуты во множественном числе). В ответ на это упрямый Кристоф, по его словам, раздобыл себе простейший инструмент, который можно было носить в кармане или прятать в любом неприметном месте — варган. Да, тот самый варган, который у большинства из нас ассоциируется с музыкой восточных народов, обитающих на Алтае, в Киргизии, Монголии, на Тибете. Однако варган с его весьма экзотической звучностью был в XVIII веке популярен и в Чехии, и в Австрии, и в Германии. По-немецки он назывался Maultrommel («челюстной барабан») или Brummeisen («железная бренчалка»). На такой «бренчалке» юный Глюк вскоре тоже выучился играть мастерски, однако самое большое наслаждение доставляло ему пение в церковном хоре — уж против этого отец никак не мог возражать. Попутно он осваивал игру на органе, что впоследствии ему не раз пригодилось.

В постепенно обострявшемся конфликте отца и сына у каждой стороны была своя правда, но, коль скоро просьбы и убеждения не помогали, оставалось крайнее средство: покинуть родительский дом.

Пражский студент

Юный Кристоф, как сам он признавался, в один прекрасный день просто сбежал — без денег, в чём был, с пресловутым варганом. Когда именно это случилось, неизвестно. Возможно, судя по отрывочным сведениям из разных источников, примерно в 1729 году. Стало быть, ему шёл шестнадцатый год.

Сюжет о неприкаянном молодом человеке, ищущем своё призвание, счастье и судьбу, стал в XIX веке одной из любимых тем немецких романтиков, от Франца Шуберта (песенные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» на стихи Вильгельма Мюллера) до Густава Малера (цикл «Песни странствующего подмастерья» на собственные тексты). Сам по себе этот сюжет выглядел совершенно обыденным: в Германии и Австрии было в порядке вещей, что подросшие сыновья отправляются в большой мир, в котором в конце концов находят либо дело по душе, либо любовь, либо мудрость, либо — если не повезёт — отчаяние, болезнь и смерть. Покладистые и работящие юноши поступали в подмастерья к дельным хозяевам; воинственные шли в солдаты; пытливые — в студенты; благочестивые — в семинаристы и монахи; артистические натуры прибивались к кочующим театральным труппам или компаниям уличных музыкантов.

Глюк, насколько нам это известно, первое время искал свой путь в полном одиночестве, избегая больших дорог, чтобы не быть пойманным. У него не было ни спутников, ни друзей, ни покровителей. В более поздние годы, откровенничая с разными собеседниками, он вспоминал некоторые подробности своих скитаний. Маннлиху он сообщил, что поначалу его целью была Вена, но двигался он медленно и весьма извилистыми путями. «По воскресным и праздничным дням, — рассказывал Глюк, — я играл в деревенских церквях то на одном, то на другом инструменте, слыл виртуозом, и меня обычно пригревали приходские священники, у которых я порой гостил целыми днями, ощущая себя самым свободным и независимым парнем на свете. Последний пастор, живший недалеко от Вены, которому я отчасти открылся, дал мне письмо к своему другу в столице, и тот принял меня дружески, но предупредил, что в Вене тысячи виртуозов моего пошиба, и я со всеми своими талантами останусь без гроша и умру тут с голоду. Я признался ему, кто я такой и откуда. Он проявил участие ко мне и убедил моего отца, который не противился больше моей склонности и обеспечил меня некоторой поддержкой. С одной стороны, я лишился тем самым своей вольности и всех радостей беззаботного бродяжничества, но с другой стороны, мог полностью отдаться моей страсти: музицировать и сочинять с утра до ночи. Так я стал тем, чем являюсь ныне. И всё-таки меня всегда охватывает тоска по прошлому, по тем неделям, когда я вёл независимую жизнь благодаря моему простенькому варгану»8.

С этим вроде бы подлинным, из первых уст, свидетельством не всё обстоит так просто. По мнению исследовательницы творчества Глюка, Патриции Ховард, композитор мог в поздние годы многое присочинить, подгоняя свою биографию под популярные в его время литературные образцы — в частности, роман Уильяма Голдсмита «Уэйкфилдский священник», изданный в переводе на немецкий язык в 1767 году и, вероятно, известный Глюку9. С другой стороны, как упоминает сама Ховард, странствия героев из плутовских и сентиментальных романов опирались на истории реальных людей, будь то сами писатели или их современники. Поэтому отличить в рассказах Глюка правду от вымысла не так-то легко. Возможно, юный Глюк сбегал из дома и пускался в странствия не однажды, а в 1770-х годах эти приключения слились в его памяти в единое целое.

В рукописной биографии Глюка, созданной неизвестным автором на французском языке в 1786 году и опубликованной в 1830-м, утверждалось, что период бродяжничества продлился пару лет. Этот рассказ тоже, по-видимому, восходил к воспоминаниям Глюка. «Он сам признавался, — писал анонимный биограф, — что в летнюю жару обременительнее всего было таскать на себе увесистый плащ из грубой домотканой материи. Этим плащом, нещадно потея, он прикрывал свои обноски и свои жалкие пожитки»10. Когда ему в награду перепадали свежие яйца, он продавал их, чтобы купить хлеб, — такую деталь тоже нельзя было выдумать, и в романах той эпохи она, насколько нам известно, не встречается, стало быть, она подлинная. Но два года странствий ставят перед нами вопрос о гипотетическом маршруте юного Глюка. Если он сбежал из Эйзенберга, долго плутал и в итоге пришёл-таки в окрестности Вены, то каким образом он оказался в 1731 году в Праге? Прага в любом случае находилась гораздо ближе Вены, и даже если идти в город, избегая прямых путей и больших дорог, такое путешествие никак не могло бы занять два года. Свидетельств пребывания Кристофа в имперской столице в 1730—1731 годах нет, зато в Праге он точно жил, уже примирившись к тому времени с отцом.

Отец, либо убедившийся, что лесник из Кристофа не получится, либо прислушавшийся к уговорам тех, кто был высокого мнения о способностях юноши, согласился оказать ему денежную поддержку для получения образования. Однако о музыке речь по-прежнему не шла. В 1731 году имя «Кристофора Глюка, родом из Эрасбаха в землях палатината» появилось в списке студентов Пражского университета. Глюк числился среди изучавших логику и математику – следовательно, он записался на факультет свободных искусств, к которым относились оба предмета. Поскольку обучение велось преимущественно на латинском языке, предполагается, что семнадцатилетний Глюк им в какой-то мере владел. Собственно, и в учебных заведениях иезуитов, включая гимназию в Комотау (Хомутове), в ходу была именно латынь – не немецкий и не чешский. Даже если он не посещал гимназию, он, имея богатый опыт церковного певчего, должен был знать наизусть множество латинских текстов, использовавшихся в католическом богослужении, так что «подогнать» латынь до необходимого уровня было не столь уж трудной задачей.

Пражский университет, или Карлов университет (Carolinum), располагавшийся в Старом городе, был основан в 1348 году королем Германии и Богемии, а с 1355 года императором Священной Римской империи Карлом IV Люксембургским, который провел юность во Франции и создавал новый университет по образцу парижской Сорбонны. Карл IV отнюдь не был склонен слепо копировать иностранные образцы. Невзирая на годы, проведённые во Франции и Италии, он любил родную Чехию, знал чешский язык и желал остаться в веках благодетелем своего народа. Благодаря этому правителю Прага стала примерно такой, какой мы её сейчас знаем: именно он приказал построить широкий и красивый Карлов мост через Влтаву (статуя императора воздвигнута у входа на мост со стороны Старого города), архитектурно обустроил верхнюю крепость – Пражский Град, заложил Новый город. Все эти начинания привлекли в Прагу большое количество архитекторов, художников, мастеровых всех профессий, торговцев. Так что основание Пражского университета было лишь одним из благих деяний просвещённого короля-императора.

Занятия велись в комплексе зданий, выкупленных ещё Карлом IV и его наследниками в Старом городе. В настоящее время туристам непременно показывают готический эркер часовни XV века, украшенный гротескными фигурами – этот эркер смотрит на боковой фасад Театра Сословий, в котором в 1787 году состоялась премьера «Дон Жуана» Моцарта (во времена юности Глюка этот театр ещё не существовал). Рядом с эркером — окна Актового зала Карлова университета. Здесь Глюк, безусловно, неоднократно присутствовал на различных торжественных собраниях. В 1654 году Карлов университет был объединён с другим учебным заведением, Клементинским колледжем, и получил в своё распоряжение комплекс новых зданий. В первой трети XVIII века многие старые помещения разросшегося университета были перестроены, украшены и преобразованы в стиле барокко. Но дух готической старины остался жить в суровых, плавных и величавых ритмах сводов, окон и ступеней лестниц исторической части Каролинума.

Похоже, что Глюк пробыл на студенческой скамье не очень долго. В университетских анналах его имя более ни разу не упоминается. Сам он про годы учения никому не рассказывал, и никто из однокашников не оставил воспоминаний о своём общении со странноватым сыном лесника, который больше всего в жизни любил музыку и вместо корпения над учебниками играл на любых инструментах, попадавших в его сильные крестьянские руки. Статус студента позволил ему «зацепиться» в Праге, но заработок могла принести только музыка. Прага изобиловала музыкантами всех уровней и специальностей. Лучшие из профессионалов служили в церквях, монастырях, княжеских и графских капеллах, играли и пели в театре. Другие давали уроки детям знати и богатых горожан (не разбираться в музыке и не владеть каким-либо инструментом в XVIII веке считалось неприличным). Менее образованные или менее удачливые играли на улицах, в трактирах, в частных домах на семейных праздниках.

Для того чтобы стать композитором, нужно было основательно учиться. На данном этапе Глюк себе этого позволить не мог. Хотя мы почти ничего не знаем о начале его музыкантской карьеры, можно с уверенностью утверждать, что выделиться среди множества молодых пражских музыкантов ему позволили не первые сочинения (если таковые и существовали, то они канули в Лету), а навыки искусного инструменталиста — скрипача и виолончелиста. Скорее всего, он продолжал подрабатывать и пением в церковном хоре, а может быть, помогал тому или иному органисту.

Иногда в связи с пражским периодом юности Глюка в качестве его предполагаемого учителя всплывает имя выдающегося чешского композитора и педагога Богуслава Матея Черногорского (1684—1742). Черногорский, сверстник Баха и Генделя (те были на год младше), в 1702 году закончил Карлов университет, а затем стал монахом-францисканцем, одновременно занимаясь композицией, игрой на органе и преподаванием теории музыки. Однако биография Черногорского складывалась зигзагообразно: из-за конфликта с монастырским начальством он в 1710 году самовольно уехал в Италию и вдогонку получил указ о своём изгнании; через десять лет был прощён и смог вернуться на родину, но второй раз пробыл в Праге лишь до 1727 года. После очередного конфликта францисканский капитул сослал его в маленький городок на юго-западе Чехии. Прослужив там несколько лет, в 1731 году непокорный монах-музыкант вновь уехал в Италию — а именно, в Падую, где получил должность органиста; умер же он в австрийском городе Граце. Как нетрудно понять, в Праге этот неординарный человек с Глюком пересечься не мог, и их гипотетические занятия композицией — один из мифов популярной «глюкианы». Но нельзя исключать того, что они общались в Италии.

Юный Глюк мог познакомиться в Праге с учениками Черногорского, среди которых были выдающиеся музыканты. Например, с органистом и композитором Йозефом Зегером (с 1741 года он служил органистом костела Девы Марии перед Тыном — одного из самых красивых и заметных храмов Праги, две остроконечные башни которого возвышаются над Староместской площадью и являются одним из архитектурных символов города). Считается, что Глюк также играл на органе этой церкви.

Развитие наук и искусств в Праге шло прежде всего благодаря королям и императорам, любившим этот город и содействовавшим его украшению и процветанию. Хотя Чехия находилась в составе Священной Римской империи германской нации и подвергалась сильному онемечиванию, она сохраняла автономный политический и культурный статус. Каждый новый германский император становился законным королем Богемии, увенчанным короной святого Вацлава — небесного покровителя страны. Церемонии коронации происходили в Пражском Граде, сопровождаясь многодневными празднествами. Разумеется, сам этот акт не превращал австрийских правителей из династии Габсбургов в чехов, но создавал предпосылки для их подчёркнуто уважительного отношения к Чехии. Император Рудольф II (1552—1612), коронованный в Праге в 1575 году, сделал этот город своей постоянной резиденцией и поселился во дворце в Пражском Граде. При нем Прага приобрела славу «мистического города», поскольку Рудольф был склонен не только к искусствам и наукам, но и к оккультизму. Служившие при его дворе великие астрономы Тихо Браге и Иоганн Кеплер выполняли также обязанности астрологов, составляя гороскопы. Рудольф мало занимался делами собственно управления и в конце концов был отстранён от власти. Но художники, учёные и литераторы из его круга получили наименование «рудольфинцев», и этот период считается одним из самых славных в истории чешской культуры.

Годы юности Глюка пришлись на период правления другого покровителя искусств, императора Карла VI (1685—1740), который взошёл на престол в 1711 году и тогда же был провозглашён королем Чехии, однако прибыл в Прагу для официальной коронации лишь в 1723 году. Эта коронация надолго запомнилась жителям города. Будучи не просто страстным любителем музыки, а настоящим музыкантом, как и его старший брат Иосиф I, и отец Леопольд I, Карл не жалел государственных средств для постановок при своём дворе опер и балетов, в исполнении которых нередко и сам принимал участие, сидя за клавесином (в XVIII веке именно клавесинист обычно управлял оркестром). Поскольку на придворные спектакли допускалась лишь избранная аристократическая публика, то музицирующий император или поющие на сцене эрцгерцогини не вызывали удивления или насмешек. Министры сетовали на другое: император, по их мнению, тратил на придворную капеллу и оперные постановки непомерно много денег, опустошая казну.

Однако такой повод, как коронация в Праге, оправдывал любые издержки. Карл VI словно бы вознамерился превзойти в великолепии своего отца, императора Леопольда I, который отметил в 1668 году своё бракосочетание в Вене с испанской инфантой Маргаритой самым роскошным и дорогостоящим в истории музыкального театра представлением – оперой Антонио Чести «Золотое яблоко». 28 августа 1723 года в Праге была поставлена опера Иоганна Йозефа Фукса на либретто Пьетро Париати «Постоянство и сила» – «Costanza e fortezza» (эти слова являлись девизом императора). В Праге тогда находились не только император с супругой Елизаветой-Кристиной, но и множество других высокопоставленных лиц, прибывших на длительные государственные торжества, включавшие в себя и коронацию Карла, и день рождения Елизаветы-Кристины. Поскольку в тогдашней Праге не было городского театра, а празднества происходили летом, император приказал соорудить временный театр под открытым небом, что позволило создать декорации невероятной грандиозности и роскоши. Зал, рассчитанный на четыре тысячи мест, был также щедро украшен, хотя декор делался из лёгкого и недорогого папье-маше (увы, вся эта красота после двух первых спектаклей пала жертвой обрушившегося на город ливня, и третье представление уже не состоялось).

В 1730-е годы, когда в Праге жил молодой Глюк, он мог многое узнать о легендарной постановке из первых уст в самых красочных подробностях. Но судить о феерической красоте «Постоянства и силы» можно отнюдь не только по воспоминаниям очевидцев. Как то практиковалось при австрийском дворе, всякое значимое мероприятие такого рода сопровождалось публикацией подробного отчёта с тщательно выполненными иллюстрациями. Декорации «Постоянства и силы», созданные по рисункам Джузеппе Галли-Бибиены, представителя знаменитой семьи итальянских архитекторов и сценографов, были опубликованы в брошюре, приуроченной к премьере. На этих гравюрах запечатлены сам зал временного театра, его план и собственно сценография. Театр со зрительным залом в форме античного амфитеатра с обрамлением из лож располагался на месте летнего манежа за Оленьим рвом, у Прашнего моста, который вел к Пражскому Граду. Таким образом, сам город также становился частью оперных декораций. Две симметричные башни, входившие в состав декораций, имели высоту 29 метров. Зрелище было отнюдь не статичным: в спектакле использовалась искусная машинерия, поскольку место и обстоятельства действия неоднократно менялись и поражали публику необычайными эффектами.

Музыкально-театральные пристрастия императорской семьи, яркие впечатления от придворных представлений в Вене и Праге, а также распространившаяся в 1730-х годах по всей Европе, от Лондона до Петербурга, мода на итальянскую оперу побудили некоторых представителей чешской знати предпринять усилия для появления в Праге постоянно действующего театра. До этого странствующие итальянские труппы, обычно небольшие по составу, выступали во дворцах пражских аристократов — князей Кинских, Лобковицев и др. В 1724 году граф Франц Антон Шпорк решил открыть театр в саду своей городской усадьбы на Губернской улице, а в качестве импресарио пригласил итальянца Антонио Денцио (1689 — после 1763). Тот был певцом-тенором, либреттистом и постановщиком. Театр Шпорка просуществовал не очень долго, поскольку к 1730 году граф утратил интерес к своему детищу, а у Денцио, лишённого меценатской поддержки, дела шли всё хуже, так что в 1735 году он был вынужден закрыть театр и даже провести некоторое время в долговой тюрьме. После этого он много странствовал по Европе, а в 1755 году поступил на должность либреттиста придворной итальянской оперы в Санкт-Петербурге. После 1757 года Денцио уехал в Москву, и там его следы затерялись.

Молодой Глюк, несомненно, успел побывать в театре Шпорка, где, наверное, впервые услышал итальянские оперы, сильно отличавшиеся по своему музыкальному и художественному языку от всего, что он знал ранее. Там ставились, в частности, оперы Антонио Вивальди, а сам композитор в 1730 году приезжал в Прагу в связи с постановкой своей оперы «Фарнак» (далее его путь лежал в Вену). В том же 1730 году Денцио поставил оперу-пастиччо с музыкой разных композиторов на своё либретто, озаглавленное «Наказанный порок» – это был один из вариантов истории Дон Жуана и, вероятно, первая опера на данный сюжет. Партитура не сохранилась, но известно, что музыка была позаимствована из произведений очень известных тогда авторов: Антонио Кальдары, Вивальди и др. Забавно, что роль соблазнителя Дон Жуана была поручена кастрату-сопрано (Маттео Лукини)11.

Новые впечатления должны были полностью захватить столь жадного до музыки юного Глюка. Но, скорее всего, в начале 1730-х он даже мечтать не смел о том, что через десять лет его собственные оперы будут ставиться не только в Праге, но и в Италии. Поначалу ему нужно было найти такое применение своим способностям, которое приносило бы какой-то доход и не слишком разочаровывало родителей, чьи ожидания он так и не смог оправдать. Даже если университет дал Глюку определённую сумму знаний, следовать по академической стезе он явно не собирался.

В какой-то момент Глюк, очевидно, прибег к покровительству к патрону своей семьи – князю Филиппу Гиацинту Лобковицу (1680—1737), одному из самых могущественных, богатых и влиятельных чешских вельмож, у которого отец Глюка служил главным лесничим. Князь мог обратить внимание на талант Кристофа, узнав о конфликте на почве музыки в семье своего главного лесничего. Князь и его подчинённый не только являлись сверстниками (Филипп Гиацинт был всего на три года старше Александра Глюка), но и родились в одном городе – Нойштадте, так что, очевидно, были знакомы чуть ли не с детства. При том что социальная дистанция между князем и лесничим была огромна, патриархальные нравы той эпохи допускали и даже отчасти требовали некоторого участия патрона в семейных делах его верных служащих. И не исключено, что в споре между отцом и сыном князь занял сторону сына, лично убедившись в его недюжинном музыкальном таланте. А единственным способом пристроить талантливого юношу было взять его на службу в княжескую капеллу.

Князь Филипп Гиацинт и его вторая супруга Анна Мария Вильгельмина, урождённая графиня Альтан, сами были хорошими музыкантами и увлекались игрой на лютне; их наставником был самый знаменитый лютнист первой половины XVIII века Сильвиус Леопольд Вайс. В коллекции князей Лобковиц в дворце-музее в Пражском Граде представлено несколько прекрасных старинных образцов этого изысканного инструмента, а также собрание редких нот для лютни, отчасти напечатанных, отчасти рукописных. Княжеская семья была достаточно богата, чтобы содержать собственную капеллу – в XVIII веке ещё камерную, но впоследствии расширившуюся до размеров оркестра, способного исполнять симфонии Бетховена. В музейной экспозиции дворца Лобковиц можно увидеть все инструменты, звучавшие в княжеских концертах в XVIII – первой трети XIX века, и ноты произведений Глюка, Гайдна, Моцарта и Бетховена, исполнявшихся придворными музыкантами. Владения семьи Лобковиц были чрезвычайно обширны и включали в себя не только дворцы в Праге и в Вене, но и несколько замков в Чехии и Силезии. Перемещаясь из одной резиденции в другую, князья обычно возили с собой и музыкантов. Без музыки аристократический быт того времени был совершенно немыслим. Вечерами давались балы и концерты, а порой и домашние постановки небольших опер. Выезды на охоту, прогулки по парку, семейные торжества и званые обеды сопровождались звучанием ансамбля духовых инструментов. Сами аристократы также постоянно музицировали, нередко в компании служащих капеллы. Скорее всего, именно так молодой Глюк попал в Вену: он мог начать службу у князя Лобковица ещё в Праге, а затем вместе с прочими музыкантами переехал в имперскую столицу. Виолончель, на которой играл молодой Глюк, была совершенно необходимым инструментом, аккомпанировавшим почти любым ансамблям.

Князь Филипп Гиацинт скончался в Вене 21 декабря 1737 года12. Вряд ли дела капеллы и судьба юного Глюка сильно занимали овдовевшую княгиню в период семейного траура и улаживания всех сложных формальностей, связанных со вступлением в права наследства и утверждением опекунов малолетних сыновей покойного князя. После смерти Филиппа Гиацинта княгиня вышла замуж за своего родственника, графа Людвига Йозефа Гундакера фон Альтана, который принял на воспитание её сына от первого брака – юного князя Фердинанда Филиппа Лобковица (1724—1784). В 1740-х годах этот князь также стал покровителем Глюка, но в 1730-е годы он был ещё мальчиком и не мог заниматься меценатством, к которому впоследствии выказал большую склонность. Любопытно, что именно Фердинанд Филипп унаследовал от своего отчима великолепный дворец в Вене, известный ныне как «дворец Лобковиц» (в нём в настоящее время находится Театральный музей). Покровительство Глюку впоследствии оказывал также дядя Фердинанда Филиппа – полукровный брат его отца, князь Георг Кристиан Лобковиц (1686–1755), видный австрийский военачальник, получивший в 1741 году чин фельдмаршала. Но этот князь служил преимущественно в Италии, где командовал располагавшимися там частями австрийской армии.

Как бы то ни было, Глюк не упустил счастливого шанса попасть в имперскую столицу и заручиться покровительством одной из самых влиятельных семей империи. Весьма скромное поначалу положение рядового придворного музыканта сулило карьерные перспективы, которых, очевидно, не было в Праге. Обширная география перемещений по Европе многочисленных чешских композиторов и виртуозов XVIII века свидетельствует о том, что на родине редко кто из них находил должное признание и достойное применение своим силам. Симфонисты Ян Стамиц, Франтишек Ксавер Рихтер и другие создали в конце 1740-х годов знаменитый оркестр при дворе пфальцского князя Карла Теодора в Мангейме; в Дрездене служил выдающийся мастер церковной музыки – Ян Дисмас Зеленка; в Италии был оценен талант упоминавшегося нами ранее Богуслава Черногорского; во второй половине XVIII столетия прославились композиторы Йиржи Антонин Бенда (работал в основном в Берлине), Йозеф Мысливечек (его оперы шли в Италии), Флориан Леопольд Гассман и Павел Враницкий (Вена), создатель русской «роговой музыки» валторнист Ян Антон Мареш и многие другие. Увы, в современной Праге мы не найдём ни музеев, ни специальных залов в большом Музее Музыки, посвящённых кому-либо из них, притом что никто из этих мастеров не принадлежит к забытым гениям – их произведения продолжают издаваться, исполняться, изучаться.

Музея Глюка в Праге тоже нет – может быть, потому, что в юности он прожил тут недолго и никаких материальных следов его присутствия в этом городе просто не осталось: ни адреса (кроме университета Каролинум), ни каких-либо мемориальных предметов, ни даже ранних сочинений. Правда, в начале 1750-х Глюку суждено было вернуться в Прагу, однако уже не в статусе недоучившегося студента, а в качестве знаменитого оперного композитора.

Из Вены в Италию

Вена в XVIII веке была не только имперской столицей, но и одним из главных музыкальных центров Европы. Этому способствовало особое пристрастие к музыке ряда императоров, особенно Леопольда I и правивших вслед за ним двух его сыновей, Иосифа I и Карла VI. Все они хорошо владели игрой на разных музыкальных инструментах, особенно клавишных, и сами сочиняли музыку. Поэтому в придворную капеллу приглашались выдающиеся композиторы и виртуозы, а театральные представления и концерты отличались блеском и в то же время утончённостью вкуса. Правда, во второй половине XVIII века этот вкус уже воспринимался как безнадёжно устаревший – помпезный, вычурный, претенциозный, причудливый, нарочито мудрёный. Словом, барочный. Термин «барокко» использовался применительно к музыке поначалу в негативном ключе и лишь в XX веке стал оценочно нейтральным. Первая половина XVIII столетия ныне считается эпохой «высокого барокко». Достаточно перечислить имена великих композиторов, расцвет творчества которых пришёлся на 1720—1750-е годы: Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Георг Филипп Телеман, Антонио Вивальди, Жан-Филипп Рамо, Доменико Скарлатти, Иоганн Адольф Хассе…

Не последнее место в ряду музыкантов этого времени принадлежало венскому капельмейстеру Иоганну Йозефу Фуксу (около 1660–1741). Напомним, что именно его опера «Постоянство и сила» звучала во время пражской коронации Карла VI в 1723 году. Фукс, получивший образование в Граце и благосклонно принятый при дворе императора Леопольда I, совершенствовался в 1700 году у итальянских мастеров в Риме, а затем до конца жизни работал в Вене. Его карьера, однако, складывалась отнюдь не стремительно. По-настоящему высокие должности Фукс начал занимать лишь при Карле VI: в 1712 году он был назначен вице-капельмейстером придворной капеллы, а в 1715-м, после смерти итальянского мэтра Марко Антонио Циани – капельмейстером. До Фукса этот пост занимал, пусть очень недолго, лишь один композитор-австриец – выдающийся скрипач Иоганн Генрих Шмельцер, любимец императора Леопольда (интересно, что это назначение состоялось в 1679 году в Праге, куда императорский двор бежал от свирепствовавшей в Вене чумы; эпидемия в 1680 году достигла Праги и унесла жизнь Шмельцера). Предпочтение, обычно оказываемое монархами той эпохи капельмейстерам-итальянцам, объяснялось не просто модой и не нарочитой дискриминацией национальных талантов, а деловыми соображениями. Капельмейстер должен был уметь сочинять музыку в разных жанрах, включая оперу, без которой не обходился ни один влиятельный европейский двор. Во Франции в XVII веке сложилась собственная оперная традиция (созданная, что тоже примечательно, исконным итальянцем, превратившимся во француза – Жаном Батистом Люлли). Во всех же других странах господствовали те или иные варианты итальянской оперы, сочинявшиеся на итальянские тексты и рассчитанные на голоса итальянских певцов. Естественно, что в таких условиях конкурентное преимущество было у композиторов-итальянцев либо у тех, кто в совершенстве владел итальянским вокальным стилем. Но в первой половине XVIII века таких музыкантов было мало: этому стилю нужно было специально учиться, причём лучше всего – непосредственно в Италии, что мог позволить себе не каждый, а монархи и меценаты предпочитали нанимать уже известных мастеров, а не тратиться на обучение молодых талантов.

Фукс начинал как церковный композитор, но, заняв капельмейстерскую позицию, создал несколько опер, ставившихся примерно с той же громоздкой пышностью, что и «Постоянство и сила». В 1715 году в честь празднования дня рождения императора Карла VI в Вене была поставлена его опера «Орфей и Эвридика» на либретто Париати (мы упоминаем о ней, поскольку через несколько десятилетий этот сюжет станет знаменем глюковской реформы музыкального театра), а в 1731 году ко дню рождения императрицы Елизаветы-Кристины в венской загородной императорской резиденции Фаворита состоялась не менее зрелищная постановка оперы «Эней в Элизии, или Храм Вечности». Сюжет этой оперы касался путешествия прародителя древних римлян, Энея, в загробное царство, где он встречал множество знаменитых персонажей античной истории и мифологии (включая всё того же Орфея). Глюк, как мы помним, в это время находился ещё в Праге, к тому же по своему положению и происхождению он не имел возможности посещать закрытые для широкой публики придворные представления. Но в Вене 1730-х годов, городе Карла VI, любившего барочную роскошь, этот стиль процветал и господствовал. Поэтому и молодой Глюк жадно впитывал соответствующие художественные впечатления, как музыкальные, так и визуальные.

Несколько выдающихся архитекторов, работавших в эту эпоху, создали барочный образ Вены: Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах и его сын Йозеф Эмануэль, Фердинандо Галли-Бибиена и Иоганн Лукас фон Хильдебрандт. Фишер фон Эрлах и Хильдебрандт учились в Италии, так что в эстетическом отношении они принадлежали к одному и тому же направлению. Семейство Галли-Бибиена, включавшее в себя также сыновей Фердинандо – Антонио, Джузеппе и Алессандро, прославилось прежде всего в области театральной сценографии, невероятно сложной, эффектной и изобиловавшей техническими кунштюками, поскольку в барочной опере обильно использовались сценические механизмы, позволявшие изображать полёты, волшебные превращения, появления богов и т. д. Но и барочная архитектура, будь то храм, дворец или особняк, представляла собой своеобразный застывший театр, где декорациями служили парадные лестницы, красочные росписи на стенах и плафонах, бархатные портьеры, мебель самых изысканных форм. Таким был (и остался) построенный Фишером фон Эрлахом венский дворец графов Альтан, ставший при жизни Глюка дворцом князей Лобковиц. Рамки частной резиденции, вписанной в структуру городской застройки, не позволяли фантазии архитектора и его помощников развернуться в полную силу. Такая возможность Фишеру фон Эрлаху была предоставлена при строительстве зданий, связанных с императорскими заказами. В 1715 году было начато воздвижение церкви Святого Карла Борромейского – небесного покровителя императора Карла VI. Завершался этот многолетний труд уже под руководством Эрлаха-сына, в 1739 году. Следовательно, молодой Глюк мог наблюдать, как приобретает свой окончательный вид одно из самых красивых и причудливых сооружений Вены, в композиции которого с чисто барочной «всеядностью» соединялись знаковые символы разных культур и разных эпох: ренессансный купол, ассоциирующийся с куполом собора Святого Петра в Ватикане, древнегреческий портик, два крыла с барочными фасадами – и, наконец, две огромные колонны с барельефами, которые издали напоминают восточные минареты, но на самом деле повторяют знаменитую триумфальную колонну императора Траяна в Риме. Всё это великолепие зеркально отражается в воде бассейна, расположенного перед церковью, добавляя в ряд возможных ассоциаций восточные дворцы и храмы (Тадж-Махал в Индии). Внутри же храма господствует буйное, празднично яркое, крайне далекое от аскетизма живописное барокко: ослепляющий игрой света и золота алтарь, изображающий вознесение Св. Карла Борромейского на небеса в окружении ангелов; росписи, словно бы хаотично раскиданные по стенам и куполу – от их разглядывания голова может пойти кругом, ибо фигуры представлены в разных ракурсах, а каждый сюжет полон интересных деталей; сам купол, над которым словно бы парит Святой Дух в виде голубя, а вокруг него поют хвалебные гимны пухлые розовощёкие ангелочки, явно списанные с каких-то реальных венских мальчишек своего времени.

Проходя мимо Карлскирхе как в 1730-е годы, так и позднее, когда церковь была уже достроена и функционировала в качестве одного из придворных храмов, Глюк, конечно, не мог и предположить, что когда-нибудь ему поставят памятник неподалёку от этого грандиозного сооружения. Но о памятнике и его довольно странной судьбе с многочисленными перемещениями мы поговорим в самом конце этой книги.

Если предположить, что Глюк появился в Вене в 1734 году и провел там примерно три года, то венское барокко должно было оказать на него ощутимое влияние. Кроме оперных произведений, которые, помимо парадных придворных спектаклей, могли исполняться фрагментами в частных концертах, он, несомненно, слышал церковную и ораториальную музыку. Здесь, правда, сосуществовали как минимум две традиции: австрийская и итальянская. Крупнейшим представителем австрийской традиции был императорский капельмейстер Фукс, в творчестве которого сполна проявилось пристрастие к ученой полифонии – искусству многоголосного письма, характерному для эпохи позднего барокко прежде всего в Германии и Австрии (именно поэтому Фукса иногда называют «австрийским Бахом»). Эта манера письма, не слишком уместная в опере, где господствовало сольное пение, оставалась признанным эталоном стиля в церковной музыке, рассчитанной на хоровое и органное звучание. Идеалом для самого Фукса было творчество «князя музыки», Джованни Пьерлуиджи да Палестрины, величайшего итальянского церковного композитора XVI века. Но Палестрина, служивший в папских храмах в Риме, писал исключительно для голосов без сопровождения, alla capella (то есть «как в [папской] капелле»). В начале XVIII века этот стиль, называвшийся также «строгим», почти нигде в католическом мире, кроме Ватикана, уже не использовался. Обычно певчих сопровождал по меньшей мере орган, а в императорской капелле и в крупных храмах – целый оркестр, за исключением Страстной недели, когда всякая пышность из церковной музыки изгонялась.

Другая линия, более современная, была представлена итальянцами, в частности, венским вице-капельмейстером Антонио Кальдарой (1670–1736). Он работал в Вене с 1716 года и именно там создал свои лучшие произведения – оперы, оратории, мессы. В его стиле не ощущается никакой ностальгии по «золотому веку» итальянской полифонии в лице Палестрины. В целом у Кальдары господствует тогдашний оперный стиль, с развитыми сольными номерами, рассчитанными на хороших певцов, с эффектными контрастами оркестра, хора и солистов. Оратории, именовавшиеся тогда «священными представлениями» (azione sacra), исполнялись не в театре, а в здании придворной капеллы, хотя и не во время богослужения. В начале 1730-х годов Кальдара создал такие замечательные произведения, как «Страсти Иисуса Христа» (1730), «Святая Елена на Голгофе» (1731), «Смерть Авеля» (1732). Как ни странно, их сюжеты также имели отношение к австрийской традиции, начатой ещё императором Леопольдом I – традиции sepolcri, театрализованных представлений на библейские сюжеты на фоне декорации, изображающей Голгофу, на которой был распят Христос, и череп Адама в недрах горы, символизировавший искупление первородного греха. В эпоху Карла VI никакой театрализации при исполнении ораторий уже не практиковалось, но тема Голгофы, мученичества и смысловых параллелей между Ветхим и Новым Заветом по-прежнему фигурировала в текстах либретто.

Молодому Глюку, скорее всего, больше импонировала экспрессивная манера Кальдары и других итальянцев, работавших в Праге и Вене, а не более архаичная и эмоционально сдержанная манера Фукса. Между тем в 1725 году Фукс опубликовал важнейшее теоретическое произведение, принесшее ему широкую славу при жизни и после смерти – трактат-учебник Gradus ad Parnassum («Ступень к Парнасу»). Трактат был почтительнейше посвящен императору-меломану Карлу VI, но адресован молодым композиторам, желавшим овладеть искусством полифонического письма, или контрапункта, чтобы писать безупречные церковные произведения. В те времена, при отсутствии консерваторий и музыкальных академий где-либо, кроме Италии, премудрости контрапункта передавались, как правило, из уст в уста, от учителя к ученику. Этому же методу Фукс подражал в своём трактате, излагая материал в виде диалогов учителя – Алоизия и ученика – Йозефа. Имя ученика прозрачно намекало на самого Фукса, а под учителем подразумевался не кто иной, как давно умерший Пьерлуиджи да Палестрина, поскольку имя Пьерлуиджи по-латински звучало как Petrus Aloisius. Латинский язык был выбран Фуксом для изложения не случайно. Во-первых, это был язык католического богослужения, овеянный аурой сакральности. Во-вторых, в первой половине XVIII века латынь оставалась универсальным языком общения ученых и интеллектуалов во всей Европе (между прочим, документация Московского университета, основанного в 1755 году, также долгое время велась на латыни). Поэтому любой юноша, имевший хотя бы гимназическое образование, мог освоить Gradus ad Parnassum даже самоучкой, тщательно выполняя все предписанные упражнения. Венцом обучения становилось сочинение фуги – произведения для нескольких совершенно равноправных голосов, разрабатывающих одну или несколько тем, звучащих то наверху, то в басу, то в срединных слоях непрерывно движущейся музыкальной ткани.

Латынь Фукса отнюдь не затемняла сути предмета. Она была преднамеренно ясна и грамматически проста, а последовательная методика преподавания, предложенная им, настолько стройна и убедительна, что этот учебник вскоре стал самым авторитетным пособием про контрапункту в Европе. Уже в XVIII веке Gradus ad Parnassum был переведён на итальянский, немецкий и английский языки, и по нему учились азам ремесла и наставляли своих учеников все великие классики – Гайдн, Моцарт, Бетховен. Совсем не обязательно было, чтобы музыкант, прошедший курс контрапункта по Фуксу, сочинял потом головоломные фуги на пять голосов. Он мог писать оперы, симфонии, концерты, сонаты, песни – всё, что угодно. Но обычно освоение учебника Фукса не проходило бесследно. Упражнения в строгом стиле, где нельзя было скрыть ошибки в гармонии и голосоведении за эффектными пассажами и изысканными украшениями, приучали к самодисциплине и самоконтролю, воспитывали цепкость слуха и глаза, позволяли выработать гибкие и логичные последовательности звуков как по горизонтали (мелодия), так и по вертикали (аккорды).

Увы, молодой Глюк оказался лишён этой школы. Нет никаких признаков того, что он когда-либо штудировал трактат Фукса. В юности, возможно, он сам не понимал, зачем это ему нужно, если он и так способен сыграть по слуху любую музыку почти на любом инструменте и если современные итальянцы сочиняют чудесные мелодии, не прибегая ни к каким учёным приёмам. А может быть, в 1730-е годы в окружении Глюка не нашлось никого, кто обратил бы его внимание на Gradus ad Parnassum и посоветовал бы пройти хотя бы начальный курс строгого стиля, где по шагам показано, как грамотно писать на два, три и четыре голоса, постепенно усложняя себе задачи. От виолончелиста камерной капеллы князя Лобковица таких подвигов не требовалось; партия виолончели записывалась на одной нотной строчке, и всех устраивало, если она была просто чисто сыграна. Если бы князь Филипп Гиацинт прожил дольше и имел бы возможность убедиться в незаурядном композиторском даровании Глюка, не исключено, что он позаботился бы о его надлежащем профессиональном обучении. Но этого не случилось. Знатоком контрапункта Глюк не был ни в юности, ни в зрелые годы.

Отчасти в этом было своё преимущество. Принадлежность к традиции барокко, связанной с полифонией, невольно внушала неискоренимый пиетет перед великими «стариками» и убеждённость в том, что они не могли выбрать неверный путь, а стало быть, нет ничего предосудительного в том, чтобы и далее следовать по нему, лишь несколько облегчая стиль в угоду вкусам нового времени.

Глюк, являясь практиком-самоучкой, с самого начала был свободен от благоговейного трепета перед мэтрами. Так же как он самовольно покинул отчий дом, чтобы стать музыкантом, в музыке он всегда выбирал свой путь, руководствуясь лишь собственными вкусами. Представление о том, что красота может воплощаться лишь в форме учёного многоголосного произведения, было ему глубоко чуждо. Он с детства интуитивно знал и понимал, что прекрасной может быть и простая народная песня на чешском языке, и мелодия пастушьего наигрыша, и фанфара охотничьего рога, повторяемая лесным эхо, и любовная ария из итальянской оперы. Но ведь и сочинение оперы – своего рода наука, причём сродни не столько математике, сколько алхимии, где даже сочетание известных элементов не сработает без присутствия искры магии и вдохновения. А ещё нужна доля везения, без чего в мире искусства не достичь ни успеха, ни славы.

Глюку вновь повезло: у него неожиданно появился заинтересованный меценат, который открыл ему не просто «ступень к Парнасу», а торную тропу на Парнас, то есть в мир итальянской оперы.

В Вену в конце 1736 года прибыл представитель одного из знатнейших семейств Милана, князь Антонио Мария Мельци (1672–1748). Титул князя он получил лишь в 1726 году за свои заслуги перед домом Габсбургов и лично перед императором Карлом VI, политические интересы которого он активно защищал у себя на родине. Поводом для визита Мельци в Вену послужило, вероятнее всего, его бракосочетание с юной графиней Марией Ренатой Терезией фон Харрах (1721—1788) из старинного баварского рода, старшей дочерью графа Карла Антона фон Харраха. Церемония состоялась 3 января 1737 года. Жениху было 65 лет, невесте – неполных 16 (она родилась 8 марта). Брак, очевидно, совершался по расчёту: Мельци приобретал родственные связи в среде высшей имперской знати и надежду на рождение кровного наследника; невеста становилась одной из самых богатых и влиятельных дам в Италии, обладательницей звучного титула и огромного состояния.

Каким-то образом Глюк сумел обратить на себя внимание князя. Возможно, во время очередного концерта у Лобковица он отличился сольной игрой или предстал как музыкант, владеющий несколькими инструментами, что было тогда, впрочем, не редкостью, однако встречалось не на каждом шагу. Если кто-то из семьи Лобковиц или породнившейся с ними семьи Альтан похвастался перед гостем сочинительскими способностями Глюка, и ему позволили, например, поимпровизировать, то миланский вельможа мог выразить своё удовольствие ценным подарком и приглашением помузицировать для него лично. Современные немецкие биографы Глюка (Герхард и Рената Кроль) полагают, что определённую роль могла сыграть и женитьба князя13. Как и полагалось уроженке Вены в эпоху Карла VI, юная княгиня Рената увлекалась музыкой. И тут надо было не упустить удачу и постараться понравиться князю Мельци и его молодой супруге. Глюку это удалось. Он был некрасив и грубоват, но очень энергичен и, как сказали бы в наше время, харизматичен; музыка была его единственной страстью, и он жаждал продвигаться в искусстве вперёд и узнавать нечто новое. Князь Мельци, видимо, понял, что отыскал в сокровищнице венских талантов крупный неотшлифованный бриллиант, истинную цену которого тогдашние владельцы не осознавали. Поэтому Мельци удалось «переманить» Глюка в свою капеллу. Семья Лобковиц, вероятно, полагала, что любезно уступает итальянскому князю всего лишь умелого инструменталиста, замену которому в Вене найти нетрудно. Впрочем, и в Италии хороших музыкантов-исполнителей водилось с избытком. Но композиторский гений Глюка был сродни встроенному магниту, который притягивал к нему нужных людей в нужное время, и сродни компасу, который вёл его по жизни безошибочным курсом.

Миланский дебют