Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Macha Publishing

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

« À nous de vouloir qu’avec l’aide de Dieu, cette nation renaisse dans la liberté », déclarait en juillet 1863 Abraham Lincoln sur le champ de bataille de Gettysburg, où quelque 50 000 soldats américains périrent, dans l’un des discours les plus courts de l’histoire mais resté dans les mémoires de tous les Américains. « Il est temps pour nous, le Peuple, de nous rassembler (…) Unis nous pouvons, et nous pourrons, surmonter cette période de ténèbres dans laquelle est plongé l’Amérique », répondait Joe Biden, alors candidat à la présidence des États-Unis, sur un champ de bataille lui aussi, celui face à un minuscule virus ayant déjà fait, au mois d’octobre 2020, 200 000 victimes sur les terres de l’oncle Sam.

La tâche sera immense car les États-Unis ont glissé depuis des décennies dans une situation dangereuse où les inégalités économiques, sociales, raciales n’ont fait que s’aggraver et où deux blocs, devenus irréconciliables, ne se parlent plus. Il ne s’agit donc plus de redonner sa grandeur à l’Amérique mais tout simplement de la réunir et de réduire les forces qui ne font que la fracturer un peu plus. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a été un révélateur des divisions, de la polarisation et des inégalités. La métaphore du masque peut s’appliquer à la situation actuelle : est-il un signe de suppression de la liberté individuelle ou une marque de solidarité et protection mutuelle ?

Le prochain président aura-t-il la force et le courage de s’atteler à ce que l’on pourrait appeler un véritable travail de sauvetage de la démocratie américaine ? L’Amérique, elle-même, pourra-t-elle vaincre ses démons ?

Ce livre présente les évolutions des dernières décennies pour mieux comprendre la situation actuelle - politique, raciale, économique, religion, éducation, santé… - et donner les clés pour comprendre le futur.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Guy Hervier est un journaliste de talent, grand connaisseur des États-Unis. Il a déjà écrit des ouvrages consacrés à ce grand pays, comme Great America!, publié par Macha en 2017, et tient un blog sur la politique américaine : « Maison-Blanche, la nouvelle donne ».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

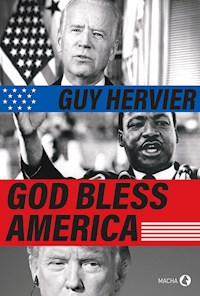

Photos de la couverture : Photo 185891187 © Frédéric Legrand|Dreamstime.com ; © Glasshouse Images / Alamy Banque D’Images ; © White House Photo / Alamy Banque D’Images.

Directrice : Marie RenaultCouverture : NoOokMaquette intérieure : Nord Compo© Macha Publishing 2020www.macha-publishing.com

Macha Publishing38, rue de Berri 75008 ParisTous droits réservés

ISBN : 978-2-37437-092-7

Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.

TABLEDESMATIÈRES

Introduction

Le 10 mai 1869 : l’Amérique est réunie ; le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu, nouvelle étape dans la polarisation d’un pays de plus en plus divisé.

Le 10 mai 1869 est une date majeure dans l’histoire des États-Unis. Quatre ans après la fin de la guerre de Sécession qui avait failli couper le pays en deux, la technique et la volonté humaine ont permis de connecter les deux lignes de chemin de fer construites à l’est par la Central Pacific et à l’ouest par l’Union Pacific. Après sept ans de travaux, la jonction s’est faite à Promontory dans le nord de l’Utah. C’est d’ailleurs un peu paradoxal que la jointure du pays se fasse précisément dans un lieu qui n’appartient pas encore à l’Union. En effet, l’Utah n’a que le statut de territoire depuis qu’il a été cédé par le Mexique en 1858. Le mariage des rails est immortalisé par la photo historique du peintre et photographe Andrew J. Russell qui s’était déjà illustré avec ses clichés lors de la guerre de Sécession. L’événement est important et structure la consolidation des États-Unis, de la côte atlantique à la côte pacifique. À cette date, il existe encore un grand trou entre la partie est du pays et les trois États qui ont rejoint l’Union, la Californie en 1850, l’Oregon en 1859 et le Nevada en 1864. Et de fait, huit États de l’Ouest américain – Colorado, Dakota du Nord et du Sud, Montana, l’État de Washington, Idaho, Wyoming et Utah rejoindront l’Union dans le quart de siècle qui suivra la finalisation de la ligne transcontinentale, poursuivant ainsi l’unification du pays. « Le développement du chemin de fer, dont la ligne intercontinentale est la figure de proue, a eu un impact considérable sur le développement économique du pays », rappelle Bertrand Van Ruymbeke dans son Histoire des États-Unis. Avec des zones d’ombre de taille, le peuplement à l’ouest se fait en effet au détriment des populations indiennes qui en seront les grandes victimes. Leur mode de vie nomade qui nécessite de grands espaces est condamné, et leur relogement dans des réserves, géographiquement limitées et souvent remises en question, leur causera un tort considérable. L’extermination des bisons, dont leur vie dépend largement, portera un coup de grâce. La jonction des deux lignes de chemin de fer à Promontory est célébrée en direct dans tout le pays grâce au télégraphe qui envoie simultanément des messages dans les grandes villes du pays. Il faut noter d’ailleurs que, même bien avant la société d’information, la jonction du pays par le télégraphe avec une première ligne transcontinentale entre les États de l’Est et un réseau de Californie a été réalisée quelques années plus tôt, en 1861. Les communications deviennent alors quasi instantanées alors qu’il avait fallu 141 jours pour que l’annonce de la mort du président William Henry Harrison, le 4 avril 1841, arrive à Los Angeles. « The Construction of the Pacific Railroad is un fait accompli », écrit le New York Times dans son édition du 11 mai 1869 alors que la jonction s’effectue à 14 h 20. C’est le miracle de la technique. « The inhabitants of the Atlantic seaboard and the dwellers on the Pacific slopes are henceforth emphatically one people. » À New York, les festivités ont commencé un peu avant. À midi, une cérémonie religieuse est donnée à l’église de l’Old Trinity. Le révérend Vinton y déclare que « this is indeed a great event of the world ; it is one of the victories of peace – a victory grander than those of war, which leave in their track desolation, devastation, misery and woe. It is a triumph of commerce – a triumph indicating free trade as a future law of the nation ». Il rappelle que la ligne de fer, qui relie désormais New York à San Francisco sur quatre degrés de latitude et cinquante degrés de longitude, constitue la « great highway of the nation ». Sur place, la cérémonie commence par une prière pour demander les faveurs des Cieux dans cette entreprise. Elle aura quand même coûté la vie à des milliers d’ouvriers. Elle se termine par l’envoi d’un télégramme au président des États-Unis et d’un autre à l’Associated Press. Le maire de New York, Oakey Hall, déclare pour sa part que, cinquante ans après la construction du canal Érié, reliant les villes de la côte atlantique aux Grands Lacs, le rail ouvre une nouvelle page de l’histoire des États-Unis : « Almost half a century ago, by the completion of the Erie Canal, the silver chain of Western inland seas was riveted up the Atlantic Ocean. The metropolis of America exults today, because by the completion of the Pacific Railway two extremities and coast of an immense continent are commercially welded together. Apart from the relations of this grand event to Christianity, political economy, civilization and patriotism, it justifies the metropolis in the pardonably selfish expectation to soon become the commerce exchange of the world. » Une prémonition s’avérera quelques années plus tard avec l’avènement de New York comme capitale économique, financière et culturelle du monde. Le chemin de fer a connu un formidable essor. Le réseau ferré a atteint 408 000 kilomètres, le record dans l’histoire du pays et la moitié du réseau mondial. S’il a régné en maître dans les communications intérieures pendant des décennies, le rail a laissé la place à la voiture et à l’avion depuis la Seconde Guerre mondiale. La voiture, avec la construction d’un réseau autoroutier décidé dans les années 1950 par le président Dwight Eisenhower et finalisé dans les années 1970. L’avion, à partir des années 1960 et l’arrivée du jet. Aujourd’hui, le rail est tombé en désuétude pour le transport de passagers et les projets de TGV, en Californie, sur la côte du Nord-Est, au Texas pour relier Houston-Dallas-Austin, ont capoté les uns après les autres. Les lobbies des compagnies pétrolières, automobiles et aériennes n’y sont pas pour rien.

Si la technologie a joué un rôle unificateur, la politique aurait-elle joué un rôle de diviseur de la nation américaine ? Pendant longtemps, vu de France et de la division traditionnelle droite/gauche, on avait tendance à penser les différences entre républicains et démocrates comme mineures et à la marge. Ce qui les rassemblait était beaucoup plus fort que ce qui les divisait. Mais avec le temps et les traces laissées par des événements majeurs de la guerre au Vietnam à la crise de 2008, en passant par le Watergate, la première guerre du Golfe, le 11 Septembre 2001, la deuxième guerre du Golfe, le fossé n’a fait que s’agrandir. Les républicains se sont radicalisés, par eux-mêmes ou poussés par des forces extérieures comme le Tea Party ou les courants religieux évangéliques, renforçant un peu plus dans leurs convictions les Américains qui se réfèrent au parti de l’éléphant, les démocrates ont avancé des réformes sociales comme celles de la santé et ont à deux reprises, en 2016 et en 2020, poussé un agenda liberal avec le candidat Bernie Sanders, très populaire chez les jeunes générations. « […] My own party, the Republican Party, became to scare me. After the 2008 election, Republican politicians became more and more intransigently dogmatic. They doubled down on advancing policies that transparently favored the top one percent of earners in this country while obstructing measures such as the extension of unemployment insurance. » (The Party Is Over – How Republicans Went Crazy, Democrats Became Useless and the Middle Class Got shafted, Mike Lofgren, Penguin Books, 2012) Que n’aurait-il pas dit si le livre avait été publié après l’élection de Donald Trump. Est-ce que les démocrates offrent une meilleure alternative ? Pas si sûr. Pour l’auteur, ils se sont reposés trop longtemps sur l’héritage de Franklin Roosevelt. Le professeur de sciences humaines Mark Lilla (La Gauche identitaire : L’Amérique en miettes, Stock, Mark Lilla, 2017) propose une autre lecture qu’il synthétise dans ce qu’il appelle « la gauche identitaire ». Cette gauche identitaire a réutilisé la conquête des droits civiques pour la décliner à l’infini à tous les groupes de la société, détricotant, petit à petit, l’idée même de citoyen.

Le « nous » a laissé place au « je », impérieux, sûr de lui, et qui en demande toujours plus. Cette gauche identitaire a peut-être permis de façonner une société plus juste, plus tolérante et plus inclusive mais elle a perdu le pouvoir politique que détiennent sans partage les républicains, même si un président démocrate émerge de temps à autre. L’élection de Barack Obama, saluée dans le monde entier comme une avancée définitive de l’Amérique dans une société post-moderne, avait sans doute trompé et écarté des problèmes de fond. Les démocrates se sont transformés en syndicalistes de la société civile dont ils contrôlent désormais le discours et son politiquement correct, les républicains contrôlent la politique et sont devenus le principal centre de décision. La politique du compromis a donc laissé la place à celle de l’affrontement, si souvent stérile et infructueux : « La gauche a pris l’habitude d’agir comme si chaque cause relevait d’un droit inviolable. » Chaque groupe restant sur son quant-à-soi. Et dans cette situation quelque peu bloquée, les républicains poussent leur agenda. Les uns comme les autres pratiquent ce que l’on appelle le sophisme génétique (« genetic fallacy ») consistant à approuver ou le plus souvent à critiquer une argumentation en se fondant sur les intentions attribuées à son auteur. Ainsi, une proposition de loi ou une idée de réforme n’est pas bonne ou mauvaise en soi mais parce qu’elle a été proposée par un démocrate ou un républicain. Et avec le président Donald Trump, cet affrontement est porté à son comble. Lorsque le messager est aussi vulgaire et grossier, on finit par en oublier le message. Si « le véritable scandale, c’est le fait même qu’il soit président […] s’opposer à Trump n’est pas une politique en soi ». Certes, Hillary Clinton aurait dû gagner mais cela aurait-il changé les choses ? Bien sûr, cela aura permis d’éviter un saccage de l’EPA (Agence de protection de l’environnement), des réglementations parfois lourdes mais pourtant utiles, la nomination de deux juges conservateurs à la Cour suprême et une nouvelle baisse de taxes aucunement justifiées par la situation économique, si ce n’est par la cupidité de ceux qui sont déjà les mieux dotés, et laissant l’État un peu plus exsangue. De telle sorte que ces deux partis sont aujourd’hui frontalement opposés, d’accord sur rien ou presque et se sont lancés dans une bataille idéologique ou même dans une bataille tout court. Un fracassement dont est résultée l’élection d’un candidat démagogue qui, une fois élu, n’a jamais cherché à unir le pays mais seulement chercher à satisfaire ses partisans.

« Lock her up, lock her up ! », lance pour la énième fois Donald Trump à l’occasion d’un meeting de campagne en pointant sa rivale des élections de 2016, puis son ex-rivale lors de ses premiers mandats pour la campagne 2020. Et la foule, tout acquise au nouveau maître de la Maison-Blanche, reprend en chœur : « Lock her up, lock her up ! » Et tout au long de son mandat, alors que les sujets majeurs n’ont pas manqué, à commencer par la crise sanitaire liée à la Covid-19, en train de se transformer en crise économique et sociale, le président des États-Unis continue d’énergiser ses affidés en reprenant l’inlassable refrain. Imagine-t-on une seconde qu’Emmanuel Macron ait pu une seule fois évoquer l’idée lors de la campagne de 2017 de faire mettre son ex-rivale en prison ? Sans aucune raison particulière que celle de mobiliser sa base de supporters et de lui donner du « grain à moudre » pour se serrer les coudes. Ce 27 octobre 2019, l’effet boomerang se retourne contre Donald Trump qui assiste à un match de base-ball d’un championnat appelé pompeusement World Series alors qu’il ne concerne que les équipes américaines et une ou deux équipes canadiennes. Ce jour-là, dans le stade du National Park à Washington, le match oppose les Washington Nationals et les Houston Astros, la foule se met à entonner en chœur : « Lock him up, look him up ! » Ce n’est pas la première fois qu’un président est hué par la foule, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Richard Nixon et Bush père et fils ont été face à un tel revers. Mais là, la polarisation est plus forte avec une foule qui demande d’embastiller son président. De son côté, Donald Trump, qui semble mettre un point d’honneur à ne pas suivre les traditions, n’a pas souhaité se plier au rite présidentiel du lancer de la balle. Ce lancer protocolaire est une tradition du base-ball américain au cours de laquelle un invité d’honneur lance la balle au receveur. Depuis 1910, le président des États-Unis s’est prêté au jeu… sauf Donald Trump. Le président explique qu’il préfère ne pas se plier à l’exercice avec comme excuse que son gilet pare-balle le limite dans ses mouvements et clairement, ne le mettrait pas à son avantage. « They gotta dress me up in a lot of heavy armour. I’ll look too heavy. I don’t like that », avait-il expliqué au président de la ligue de base-ball. Pour comble d’ironie, c’est le chef cuisinier José Andrès, très critique de Donald Trump, qui aura cet honneur. Donald Trump à la fois conséquence et cause de la profonde division qui creuse la société américaine. Rarement un président a si peu cherché à réunir le pays. Au contraire, au fil de son mandat, il n’a eu de cesse de critiquer tous ceux qui s’opposaient à lui : les démocrates, les médias, les Chinois, la science, les Européens, l’OTAN, l’Iran, son rival aux élections 2020… En mai 2019, alors que la question de l’impeachment se faisait de plus en plus pressante à la suite de la publication du rapport Mueller, Nancy Pelosi, Speaker de la Chambre des représentants, déclare en privé : « I don’t want to see him impeached, I want to see him in prison. » Cette déclaration, qui a volontairement ou involontairement fuité, a suscité un vent de protestations du côté républicain. En fait, la Speaker préfère battre Donald Trump dans les urnes afin de pouvoir l’attaquer devant les tribunaux comme un simple justiciable. Au début, pour lancer cette initiative de destitution du président, elle impose deux conditions : le double soutien de la population américaine et des élus républicains. Et puis, l’affaire ukrainienne a fini de convaincre les démocrates de lancer une procédure d’impeachment. Il n’est plus question de calcul politique mais de défense de la Constitution. « Il faut lancer la procédure parce que c’est notre devoir », déclarent en chœur les députés démocrates. C’est devenu une question de principe. Après avoir engagé des auditions à huis clos devant la Commission des affaires judiciaires présidée par Adam Schiff, député de Californie, les démocrates sont passés à l’étape visant à faire témoigner les principaux acteurs devant le public américain par le biais du vote. Par 232 voix contre 196, la Chambre des représentants se rapproche un peu plus de la destitution. Pour compter sur le soutien des républicains, il faudra attendre. Ils sont tous derrière leur président, aucun n’a fait défaut. En 1998, lors d’un vote comparable contre Bill Clinton, une trentaine de voix démocrates avait voté l’impeachment du très imprudent président de l’époque qui avait confondu le bureau ovale avec sa chambre à coucher. Dans le cas de Richard Nixon, la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants proposa, le 27 juillet 1974, de voter l’impeachment sur trois chefs d’accusation : entrave à la justice ; abus de pouvoir ; et outrage au Congrès, en raison de son refus de transmettre les documents réclamés par la commission d’enquête. Mais elle n’eut pas le temps de voter car Richard Nixon démissionna avant qu’elle ne puisse se prononcer. Le 7 août, trois éminents élus républicains, les sénateurs Barry Goldwater et Hugh Scott, et le représentant John Rhodes rencontrent Richard Nixon pour l’informer qu’il avait perdu le soutien de son parti. Le lendemain soir, le président s’adresse à la nation en expliquant que par sa démission « [he] will have hastened the start of that process of healing which is so desperately needed in America […] [He] deeply regret[s] any injuries that may have been done in the course of the events that led to this decision ». Le 9 août, Richard Nixon adresse sa lettre de démission à Henry Kissinger comme il est d’usage et le vice-président Gerald Ford déclare en devenant président : « Our long national nightmare is over. »

Comment en est-on arrivé-là ? Le phénomène de polarisation n’est pas nouveau, des époques passées ont été sans doute aussi agitées. Le début des années 1950 avec le sénateur Joseph McCarthy n’a pas été un long fleuve tranquille. Cette période connue sous l’appellation de « Red Scare », la « Peur rouge », le rouge des communistes et pas celui des républicains. N’importe qui du monde des médias, du monde politique, du cinéma, de l’armée pouvait tomber sous le coup de ce qui fut une véritable inquisition et être reconnu accusé d’espionnage pour le compte des Soviétiques. Et pourtant, aucune des enquêtes conduites par le sénateur ne s’est traduite par une inculpation. Dans les deux décennies qui ont suivi, la guerre du Vietnam, initiée par John Kennedy, amplifiée par Lyndon Johnson, systématisée par Richard Nixon et terminée sous Gerald Ford, coupa la société américaine en deux pendant plus d’une décennie. Face à ce conflit, une partie de l’opinion publique commence à être particulièrement active. En 1967, les deux grands journaux, le Washington Post et le New York Times, soutiennent encore la guerre alors que la même année, des manifestations importantes sont organisées. Le 15 avril 1967, quelque 100 000 personnes, emmenées notamment par Martin Luther King et le chanteur Harry Belafonte, défilent à New York contre la guerre, la plus importante manifestation à New York depuis le début de la guerre. Ce qui n’empêche pas Richard Nixon d’être élu en 1968 et réélu en 1972 ; en 1968, dans une triangulaire qui l’opposait au démocrate Hubert Humphrey et à l’indépendant George Wallace qui réussit à emporter cinq États du Sud. En 1972, Richard Nixon est réélu triomphalement face au candidat démocrate pacifiste George McGovern qui ne réussit alors qu’à remporter l’État du Massachusetts. Dans son adresse à la nation, Richard Nixon promet non seulement « a peace with honor in Vietnam » mais aussi « a new era of peace throughout the world ; to prosperity without war and without inflation at home ». Bref, la fin de la guerre, mais pas à n’importe quel prix. Les conséquences du scandale du Watergate furent à la fois profondes et multiples. D’abord, en matière de pratiques politiques, le Congrès passa plusieurs lois pour attaquer la corruption. Mais surtout, il eut un effet dévastateur sur l’image de la politique dans l’opinion, faisant tache d’huile sur l’ensemble de la classe politique. Le taux d’approbation des institutions, le Congrès et le président chutèrent de manière durable et peut-être irréversible. Depuis les années 2010, selon l’Institut Gallup, il est en dessous de la barre des 20 %. La période où le Congrès bénéficia du soutien le plus fort des Américains est en 2001, peu après les événements tragiques du 11 Septembre 2001, où ils firent corps avec leur classe dirigeante dans cette aventure funeste que fut la seconde guerre du Golfe.

Le deuxième mandat de Bill Clinton fut, lui aussi, marqué par une bataille acharnée entre démocrates et républicains pour deux affaires de cornecul : le harcèlement sexuel de Paula Jones et les relations sexuelles avec Monica Lewinski. Le rapport du procureur Kenn Starr enflamma la Chambre des représentants et la poussa à initier la procédure début octobre et à voter l’impeachment, transmettant le dossier au sénat. Bill Clinton était alors le deuxième président des États-Unis à faire l’objet d’une telle procédure mais il fut acquitté quelques semaines plus tard par le Sénat. Les conséquences de cette action sur la société américaine furent moins profondes que celle lancée contre Richard Nixon car la raison initiale était beaucoup plus futile. Un quart de siècle plus tard, une nouvelle procédure d’impeachment est à nouveau lancée et votée par la Chambre des représentants. C’était à la suite du rapport Mueller sur la collusion de l’équipe de campagne avec des officiels russes et surtout de l’initiative prise par Donald Trump vis-à-vis de son homologue ukrainien pour enquêter sur Joe Biden, son opposant démocrate le plus probable au moment des faits. Mais à peine Donald Trump était-il entré à la Maison-Blanche que l’on avait commencé à parler d’impeachment. Une situation pour le moins inhabituelle. Il est vrai que les questions de conflit d’intérêts étaient déjà posées et l’on (re)découvrait la règle de l’Emolution Clause inscrite dans la Constitution selon laquelle le président ne devait sous aucun motif recevoir des émoluments de la part de nations étrangères. Ce qu’enfreignait d’emblée Donald Trump avec toutes ses propriétés à l’étranger. Conflit d’intérêts doublés rapidement du motif de népotisme avec l’arrivée de son gendre Jared Kushner et de sa fille Ivanka, non au titre de leur compétence mais de leur relation familiale avec le président. La question de l’impeachment a été sérieusement lancée avec l’affaire russe, surtout après le limogeage de James Comey, directeur du FBI. L’imbroglio russe s’est emballé après que le ministre adjoint de la Justice a nommé Robert Mueller procureur spécial pour mener à bien cette enquête. À la suite de la publication du rapport Mueller, les démocrates ont tergiversé sur la question de l’impeachment. En dernier ressort, la Speaker de la Chambre des représentants Nancy Pelosi avait décidé de ne pas lancer la procédure craignant que cette initiative – qui n’avait pas alors le soutien de la majorité des Américains – se retourne contre les démocrates lors de l’élection de 2020 et préférait se débarrasser de Donald Trump à la faveur des urnes. Au grand dam de certains démocrates qui pensent que l’impeachment est une affaire de principes et non de calcul politique. Toujours l’opposition entre les principes et le pragmatisme. Après les révélations du lanceur d’alertes à propos de l’affaire ukrainienne, la Speaker a changé d’avis, estimant que la situation était suffisamment grave. Même si elle sait que la procédure ne peut pas aller à son terme puisqu’il faut une majorité des deux tiers au Sénat pour sanctionner le président. L’affaire s’est donc terminée par un vote négatif du Sénat, divisant encore un peu plus le pays en deux factions irréconciliables. Mais à peine cette affaire était terminée qu’une autre beaucoup plus grave, la pandémie du coronavirus, allait déferler sur les États-Unis en commençant d’abord par les deux côtes et les centres urbains et les grandes métropoles, à l’est, principalement dans la région de New York, et à l’ouest dans l’État de Washington et de Californie. Pour ensuite poursuivre son cours dans le centre du pays et attaquer les zones rurales. La crise du coronavirus n’a pas créé la situation de polarisation ni causé les inégalités, mais elle en a accéléré et amplifié le processus, divisant un peu plus les États-Unis, entre d’un côté les supporters d’un président hors norme, se présentant comme le casseur de l’Establishment et défenseur apparent de la classe moyenne blanche, et de l’autre, ses opposants, partagés entre des démocrates modérés et des libéraux radicaux. Deux Amériques opposées, inconciliables, voire hostiles. Nombre d’observateurs considèrent que le niveau de polarisation actuel est comparable à celui qui existait au moment de la guerre de Sécession, donnant l’impression d’un éclatement possible du pays. En fait, les situations ne sont pas comparables. La division qui déchirait les États-Unis depuis plusieurs décennies avant le déclenchement des hostilités en 1861 était liée à une seule question – l’abolition de l’esclavage. La ligne de partage sur cette question était simple : les États du Sud ne voulaient pas en entendre parler, les États du Nord n’en voulaient plus. Pendant plusieurs décennies, les États-Unis ont repoussé le problème sans vraiment s’y atteler. En 1820, en signant le fameux compromis du Missouri qui apaise un temps la question mais ne règle rien. Le Nord veut protéger son industrie par des droits de douane, le Sud a besoin de nouvelles terres à l’Ouest pour poursuivre la culture du coton. Le Missouri, qui va entrer dans l’Union qui héberge déjà des esclaves, demande d’officialiser cette pratique. Le compromis proposé par un représentant républicain est de laisser l’État du Missouri rédiger sa propre constitution mais de lui interdire d’introduire de nouveaux esclaves. On entre alors dans une mécanique infernale d’équilibre entre États esclavagistes et non esclavagistes. À la suite du vote du compromis du Missouri, le Maine se sépare du Massachusetts pour faire contrepoids au Missouri. Est alors fixée la ligne du 36° 30 parallèle (correspondant à la frontière sud du Missouri), en dessous duquel les États à venir pourront être esclavagistes. Le Missouri restera esclavagiste mais ne pourra pas introduire de nouveaux esclaves. Ce compromis mal ficelé tiendra jusqu’en 1854 avec le Kansas-Nebraska Act, qui crée les deux nouveaux territoires, qui introduit la notion de « souveraineté populaire » et sera déclaré inconstitutionnel par l’arrêt Dred Scott rendu en 1957 par la Cour suprême qui le rendait inconstitutionnel. Entre temps, le compromis de 1850 – encore un compromis – monnaiera l’entrée de la Californie comme État libre dans l’Union contre la restitution par les États du Nord des esclaves aux États du Sud. Cette division entre le Nord et le Sud s’est parfaitement illustrée lors de l’élection de Lincoln en 1860 : le candidat républicain a gagné tous les États du Nord et ceux de l’Ouest, arrivés peu de temps avant dans l’Union, et n’avait même pas d’existence dans le Sud. Dans neuf États du Sud, son nom ne figurait même pas sur les bulletins de vote. Certains voyaient cette séparation de manière positive comme l’abolitionniste Wendell Phillips (Lincoln, L’homme qui sauva l’Amérique, Bernard Vincent, l’Archipel) qui déclarait : « Que le Sud déguerpisse avec drapeaux et trompettes, nous l’aiderons à précipiter son départ […] vive la désunion ! » Phillips pensait que les lois du commerce permettraient la poursuite de relations normales avec les nouvelles nations sœurs devenues étrangères. Horace Greeley, éditeur du New York Tribune et l’un des fondateurs du Parti républicain, l’avait déclaré dans des termes plus imagés : « Que nos sœurs dévoyées partent en paix. » La situation actuelle n’est pas aussi tranchée et il n’y a pas à proprement parler de risque de sécession du pays en deux nations. Car les axes de division sont multiples : États démocrates contre États républicains, minorités contre Blancs ; conservateurs contre liberals, pour et contre l’avortement ou la vente d’armes à feu, 1 % contre 99 %… La division des États-Unis traverse donc profondément le pays et l’on voit mal comment pourrait s’opérer une quelconque partition. Pourtant, l’éditorialiste libéral Kevin Baker n’exclut pas l’idée d’un Bluexit, c’est-à-dire d’une sécession des États bleus. La carte des résultats des élections de 2016 est simple : bleu sur les bords et rouge à l’intérieur avec quelques exceptions par-ci par-là. Sachant que, il faut le rappeler, Donald Trump a été élu alors qu’il avait près de 3 millions de moins que sa concurrente Hillary Clinton. Lorsqu’on observe la carte électorale des États-Unis, on a l’impression d’une véritable vague rouge mais la carte reflète la surface des États et non leur population. Quand on représente les États à proportion de leur population, on a une impression différente. Dans une lettre adressée à ses compatriotes républicains des États ayant voté en large majorité républicain (« Dear Red-State Trump voter »), le journaliste Kevin Baker tente de partager son amertume et ses désillusions (« Bluexit, a Modest Proposal for Separating Blue States From Red States », Kevin Baker, The New Republic, mars 2017). Depuis plus de quatre-vingts ans, commence-t-il dans sa lettre, les États bleus qu’il surnomme « the United States of We Pay Our Own Damn Way » ont contribué pour plus à l’Union qu’ils n’ont reçu d’elle. Dans ces conditions, il appelle au Bluexit et propose une sorte de sécession virtuelle des États-Unis dans une nouvelle entité fédérale qui serait réduite au minimum, qu’il baptise « New Federalism ». Dans ces conditions, l’auteur propose simplement que chaque partie aille de son côté : « You go your way, we go ours. We give up. You win. From now on, we’ll treat the animating ideal on which the United States was founded – out of many, one – as dead and buried. We give up. You win. From now on, we’ll treat the animating ideal on which the United States was founded – out of many, one – as dead and buried. Federalism, true federalism, which you have vilified for the past century, is officially over, at least in spirit. You want to organize the nation around your cherished principle of states’ rights – the idea that pretty much everything except the U.S. military and paper currency and the national anthem should be decided at the local level ? Fine. We won’t formally secede, in the Civil War sense of the word. We’ll still be a part of the United States, at least on paper. But we’ll turn our back on the federal government in every way we can, just like you’ve been urging everyone to do for years, and devote our hard-earned resources to building up our own cities and states. We’ll turn Blue America into a world-class incubator for progressive programs and policies, a laboratory for a guaranteed income and a high-speed public rail system and free public universities. We’ll focus on getting our own house in order, while yours falls into disrepair and ruin. » Les États-Unis vivent deux révolutions simultanées. Une révolution populiste qui vient de la base, est guidée par la peur et l’insécurité économique, et fondée sur un sentiment tribal de repli sur soi. Une révolution qui prône la diversité et la solidarité, et est apportée par les élites culturelles. L’avenir de l’Amérique résultera du résultat de la confrontation entre ces deux forces contradictoires.

CHAPITRE 1

Covid-19 : révélateur des inégalités et de la polarisation

Historiquement, les grandes épidémies sont des forces de réduction des inégalités. C’est ce que nous enseigne le livre de l’historien Walter Scheidel The Great Leveler – Violence and the History of Inequality paru en 2017. Le plus bel exemple de ce phénomène présenté dans ce livre est celui de la peste noire qui a ravagé entre 25 % et 45 % de la population européenne en quelques années seulement, de 1347 à 1352. Sachant que cette épidémie s’ajoutait à d’autres très nombreuses comme la dysenterie, la lèpre, la rougeole, la grippe qui frappaient régulièrement l’ensemble de la population. Face à la bactérie Yersinia pestis de la peste noire – qui tire son nom d’Alexandre Yersin, du biologiste français qui a identifié en 1894 le bacille avec le Japonais Kitasato Shibasaburô –, appelée aussi « peste bubonique », certains pays ont beaucoup plus souffert que d’autres. C’est le cas de l’Angleterre qui ne retrouvera son niveau de population que plusieurs siècles plus tard. Pour Walter Scheidel, cette pandémie a eu un effet massif sur le rapport entre le travail et capital, favorisant le travail en raison de la baisse brutale de la population au détriment du capital, essentiellement la terre à l’époque. De vastes étendues de terres agricoles ont été transformées en pâturage et des villages entiers ont été abandonnés, augmentant le pouvoir de la paysannerie foncière, stimulant l’économie rurale et entraînant un exode rural vers les villes. Cette transformation de la société eut aussi pour conséquences une augmentation des salaires, en raison de la pénurie des travailleurs agricoles, et une réduction des inégalités. Mais peu à peu, les classes dominantes ont repris l’avantage grâce à différentes mesures. La grande différence avec la crise du coronavirus, tout ceci s’est réalisé au ralenti, en slow motion, sur plusieurs siècles. Tant dans sa prolifération que dans ses effets. « En fait, conclut l’auteur, l’effet des pandémies sur les inégalités est surtout lié aux politiques qui les suivent. » De son côté, le professeur d’histoire économique Guido Alfani de l’université Bocconi à Milan montre que cette évolution des inégalités a évolué de manière significative. Le coefficient de Gini, qui mesure l’écart entre les plus hauts et les plus bas revenus (le coefficient est compris entre 0 qui indique une égalité parfaite et 1 pour le niveau d’inégalité maximal), est passé de 0,45 à 0,31 en 1300 et 1450 dans la région du Piémont avec une remontée au niveau antérieur de 0,45 vers la moitié du XVIe siècle. Un phénomène qui s’est vérifié dans les autres régions italiennes mais qu’il faut prendre avec des précautions dans la mesure où les outils statistiques ne sont peut-être pas tout à fait adaptés à la réalité de l’époque et où la notion d’inégalité d’aujourd’hui et d’hier ne sont pas directement comparables. Toutefois, on ne peut que constater la lenteur avec laquelle ces phénomènes se sont déroulés dans le temps (plus de trois siècles).

Même si le sujet n’a pas été un sujet largement abordé dans les médias ces dernières années, les États-Unis ont pourtant été confrontés – comme les autres pays – à de nombreuses crises sanitaires. Donald Trump n’est pas le premier président des États-Unis à affronter une épidémie. Et ce ne sera pas le dernier. Du choléra sous Andrew Jackson à la crise du SIDA, apparu au premier mandat de Ronald Reagan dans les années 1980, The « American Presidency Project » (APP) a recensé les épidémies auxquelles les différents présidents ont dû faire face. Il a répertorié l’utilisation du vocabulaire par les présidents, des termes génériques comme « maladie » ou « épidémie » et spécifiques nommant précisément les maladies telles que « choléra », « variole » ou « polio ». C’est Benjamin Harrison, président de 1899 à 1893, qui fut le premier à employer un mot spécifique, en l’occurrence « peste bubonique », pour décrire l’épidémie. Pour l’APP, l’histoire du leadership présidentiel dans la lutte contre les maladies hautement contagieuses reflète deux facteurs principaux : l’évolution des connaissances scientifiques et le développement d’un corps de fonctionnaires expérimentés et organisés. Les scientifiques ont fini par comprendre la nature et la transmission des maladies hautement contagieuses au milieu du XIXe siècle. Par exemple, les épidémiologistes ont commencé à étudier le choléra et à comprendre son mode de propagation et ses effets. Forts de ce savoir, les gouvernements ont mis en place des « comités de santé », se sont mis à faire de plus en plus appel aux connaissances médicales pour définir leurs politiques. L’American Public Health Association a été fondée en 1872. En vertu du National Quarantine Act de 1878, le Marine Hospital Service a été autorisé à empêcher les navires potentiellement infectés d’entrer dans les ports américains. Le XXe siècle a vu la combinaison d’une compréhension plus approfondie des maladies infectieuses et d’une meilleure appréciation des implications des mouvements de marchandises et de personnes à travers le pays et le monde. Cela a incité une position réglementaire nationale plus vigoureuse.

Maladie

Première mention présidentielle

Président

Année durant laquelle le nom de la maladie devient courant

Choléra

1833

Jackson

1827

Fière jaune

1860

Buchanan

1820

Variole

1877

Grant

1820

Rougeole

1886

Cleveland

1813

Typhoïde

1886

Cleveland

1840

Peste

1892

Harrison

1600

Tuberculose

1893

Cleveland

1860

Lèpre

1904

T. Roosevelt

1790

Typhus

1914

Wilson

1790

Grippe

1931

Hoover

1790

Diphtérie

1931

Hoover

1855

Polio

1933

F. D. Roosevelt

1866

Fièvre scarlatine

1946

Truman

1880

Coqueluche

1961

Kennedy

1900

Ébola

1983

Reagan

1975

VIH

1987

Reagan

1983

Les chercheurs ont identifié de grandes pandémies de choléra au XIXe siècle, l’une s’étendant de 1831 à 1832 et l’autre de 1850 à 1853. Dans le message annuel d’Andrew Jackson du 4 décembre 1832, son langage suggère un sentiment d’être contrôlé par le destin au-delà de l’action humaine : « Bien que la peste qui avait traversé le Vieux Monde soit entrée dans nos limites et ait étendu ses ravages sur une grande partie de notre terre, elle a plu au Dieu Tout-Puissant d’atténuer sa gravité et de diminuer le nombre de ses victimes par rapport à ceux qui sont tombés dans la plupart des autres pays du monde dont il a répandu ses terreurs. » De même, dans son troisième message annuel du 6 décembre 1852, la position de Millard Fillmore était très passive : « Nos remerciements sont dus à une Providence toute miséricordieuse, non seulement pour avoir maintenu la peste qui sous différentes formes a désolé certaines de nos villes, mais pour couronner les travaux du vigneron avec une récolte abondante et de la nation en général avec les bénédictions de la paix et la prospérité. » Le ton est remarquablement différent un quart de siècle plus tard. Dans son deuxième message annuel du 2 décembre 1878, Rutherford Hayes adopte un langage plus scientifique, cite des statistiques, décrit le mécanisme de propagation de l’infection et parle de soulager les personnes affectées : « Cependant, la jouissance de la santé par notre peuple a généralement été interrompue au cours de la dernière saison par la prévalence d’une peste mortelle (la fièvre jaune) dans certaines parties des États du Sud, créant une urgence qui a nécessité des mesures de secours rapides et extraordinaires. La maladie est apparue sous forme d’épidémie à La Nouvelle-Orléans et à d’autres endroits du bas Mississippi peu après le milieu de l’été. Elle s’est rapidement propagée par des fugitifs des villes et villages infectés et n’a disparu qu’au début de novembre. Les États de Louisiane, du Mississippi et du Tennessee ont gravement souffert. » On estime à environ 100 000 le nombre de cas survenus, dont 20 000 se sont révélés mortels. En 1904, Theodore Roosevelt défendait avec force une loi nationale sur la quarantaine : « Il est souhaitable de promulguer une loi nationale de quarantaine appropriée. Il est très peu souhaitable qu’un État applique de sa propre initiative des réglementations de quarantaine qui sont en fait une restriction au commerce interétatique et international. La question devrait à juste titre être assumée par le gouvernement seul. » Le Surgeon General du National Public Health and Marine Hospital Service a souligné à plusieurs reprises et de manière convaincante la nécessité d’une telle législation. Une approche totalement différente de celle retenue par le président Donald Trump dans la gestion de la crise de la Covid-19 qui a largement laissé la responsabilité aux gouverneurs de prendre en main la situation. En 1940, lors de l’inauguration de l’Institut national des établissements de santé à Bethesda, MD, Franklin D. Roosevelt a exprimé sa confiance dans la science et sa conscience de la transmission mondiale des maladies : « La démonstration originale de la cause et de la méthode de prévention de la pellagre, par exemple, a été suivie d’autres contributions importantes. Un excellent travail a été accompli dans la lutte contre la tularémie, la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, la fièvre typhique, la fièvre jaune, le paludisme et la psittacose. Maintenant que nous sommes à moins d’un jour d’avion de la fièvre jaune de type jungle d’Amérique du Sud, à moins de deux jours de la maladie du sommeil de l’Afrique équatoriale, à moins de trois jours du choléra et de la peste bubonique, les remparts que nous observons doivent être civils outre militaire. » En 1944, Franklin D. Roosevelt signait le Public Health Service Act. Cette loi établissait clairement l’autorité de quarantaine du gouvernement fédéral. Il a confié au Service de santé publique des États-Unis la responsabilité de prévenir l’introduction, la transmission et la propagation de maladies transmissibles provenant de pays étrangers aux États-Unis. Il écrit alors que « comme des installations de santé publique adéquates doivent être organisées à l’échelle nationale, il est normal que le gouvernement fédéral assume la responsabilité du leadership et de l’assistance aux États ». Franklin Roosevelt savait de quoi il parlait puisqu’il a été lui-même touché par la poliomyélite en 1921. Il a trente-neuf ans alors que cette maladie aujourd’hui disparue touche principalement les enfants. Il ne pourra plus jamais marcher seul. Dans son malheur, Roosevelt a la chance que ses membres supérieurs ne soient pas atteints, ce qui l’aurait transformé en tétraplégique, tout comme son système respiratoire. Ce qui lui a laissé la possibilité de poursuivre sa carrière politique. Mais il est vraisemblable que, à l’ère de la télévision omniprésente et des réseaux sociaux, un président en fauteuil ne pourrait pas être réélu aujourd’hui. À l’inverse, s’il n’avait pas été atteint par cette maladie, Franklin Roosevelt n’aurait peut-être pas accédé à la fonction suprême, car elle avait développé chez lui des qualités, à commencer par le courage et la patience (Franklin Roosevelt, André Kaspi, Fayard 1988). De 1946 à 1983, les présidents ont publié des décrets révisant la liste des maladies transmissibles nécessitant la mise en quarantaine, « prévoyant l’arrestation, la détention ou la libération conditionnelle de personnes pour empêcher l’introduction, la transmission ou la propagation de maladies transmissibles ». (par exemple, le décret exécutif Reagan 12452) Par une série de décrets, les présidents successifs ont ordonné aux agences fédérales, dont le Department of Health, Education, and Welfare (HEW) (l’ancien Department of Health and Human Services, HHS) et la Federal Emergency Management Agency (FEMA), de stocker des fournitures médicales pour élaborer des plans nationaux en cas d’urgence nationale. Le président Bush a rendu une ordonnance créant un coordonnateur national des technologies de l’information sur la santé. Le président Obama a publié un décret exécutif en 2014 déclarant que la lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques est une priorité de sécurité nationale. Dans un décret de 2016, Obama a décrit un programme pour « réaliser un monde sûr et protégé contre les menaces de maladies infectieuses ». En 2014, le président Obama a observé, dans des remarques au NIH (National Institute of Health), qu’« il arrivera et viendra probablement un moment où nous aurons à la fois une maladie aéroportée et mortelle. Et pour que nous puissions y faire face efficacement, nous devons mettre en place une infrastructure – pas seulement ici chez nous, mais à l’échelle mondiale – qui nous permet de la voir rapidement, de l’isoler rapidement, d’y répondre rapidement […] de sorte que si et quand une nouvelle souche de grippe, comme la grippe espagnole, surgit dans cinq ans ou dans dix ans, nous aurons fait l’investissement, et nous serons plus avancés pour pouvoir y répondre ».

De toutes ces crises sanitaires, la grippe espagnole a été celle dont le bilan a été le plus lourd. Cette bizarrerie sur l’appellation de cette pandémie est liée au fait que le seul pays qui a communiqué ouvertement sur la pandémie (la World Health Organization n’existait évidemment pas à l’époque) est l’Espagne, cela parce qu’il n’était pas en guerre. Cette grippe dite « espagnole » a vraisemblablement pris son envol en janvier 1918 aux États-Unis. Elle fit 50 millions de morts, mais certaines réévaluations portent à 100 millions le nombre de victimes. Ce qui représente entre 2,5 % et 5 % de la population mondiale de l’époque. Transposé aujourd’hui, cela donnerait entre 180 et 350 millions de morts. Même si l’on prend la fourchette basse, cela représente plus de morts que n’en a faits la Première Guerre mondiale. Aux seuls États-Unis, elle a occasionné 675 000 morts, beaucoup plus que le nombre de morts liés à la Première Guerre mondiale évalué à 120 000 (essentiellement des militaires). Assez peu d’informations ont circulé sur cette catastrophe humaine. Cette situation a été assez occasionnée par un gouvernement qui, en cette période de guerre, voulait contrôler l’information et des médias qui n’avaient pas trop d’autre choix que de s’incliner. Pour le président Woodrow Wilson : « the spirit of ruthless brutality… enter into the very fibre of national life. So he created the Committee on Public Information, which was inspired by an adviser who wrote, “Truth and falsehood are arbitrary terms… The force of an idea lies in its inspirational value. It matters very little if it is true or false” ». À sa demande, le Congrès vota le Sedition Act punissant de vingt ans d’emprisonnement tout « utter, print, write or publish any disloyal, profane, scurrilous, or abusive language about the form of government of the United State… or to urge, incite, or advocate any curtailment of production in this country of any thing or things… necessary or essential to the prosecution of the war ». Des affiches gouvernementales incitaient vivement à rapporter au ministère de la Justice toute personne « who spreads pessimistic stories… cries for peace, or belittles our effort to win the war ». Ce musellement des esprits a également débordé sur le traitement de l’information à propos de la grippe. Sans grande coordination nationale, les villes étaient laissées à elles-mêmes et n’ont pas fait preuve de la même prudence et clairvoyance avec des résultats très différenciés. La mairie de Philadelphie s’est caractérisée par une grande incompétence. Au pic de l’épidémie, la maladie a emporté 750 habitants en un jour. En six semaines, 12 000 personnes moururent. À l’inverse, Saint-Louis a réussi à juguler l’épidémie et réussi à casser sa diffusion. La ville de Denver a pris les bonnes mesures, mais ne les a pas maintenues assez longtemps, créant un phénomène de double pic. Puis la vague s’interrompit soudainement comme elle était arrivée. Une troisième vague commença à nouveau à déferler en janvier 2019 pour se poursuivre jusqu’au mois de mars. Mais son taux de mortalité était comparable à celui d’une grippe saisonnière. Le taux de mortalité de cette grippe qui a tué 675 000 Américains a été évalué en moyenne à 2 %, mais il a varié fortement selon les pays : 7 % en Russie et en Iran, 14 % de la population des îles Fiji est morte en seize jours. La moitié de la population de la région du Labrador a succombé. Autre fait notable : cette grippe avait fortement frappé les enfants de moins de cinq ans et les adultes de vingt à quarante ans, et les seniors de plus de soixante-cinq ans.

À un peu plus de 100 ans d’intervalle, la crise du coronavirus a frappé les États-Unis alors que les minorités et les classes populaires n’avaient pas encore totalement absorbé le choc de la crise financière de 2008-2009. La Covid-19 a mis en évidence une différence partisane avant même le déclenchement de l’épidémie du coronavirus. Rappelons que début mars, les États-Unis n’avaient testé que 500 cas sur tout le pays. À la mi-mars, alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de déclarer que la maladie a atteint le niveau de pandémie mais que les morts ne se comptent encore que par dizaines, les Américains manifestent une forte inquiétude, leur président beaucoup moins. L’appréciation du danger est très différente selon que l’on est démocrate ou républicain. Les premiers se déclarent inquiets à 74 % et croient à 58 % que l’on a affaire à une pandémie, les seconds ne sont respectivement que 45 % et 28 %. Les républicains semblent plus réticents et sceptiques face aux faits scientifiques et plus ouverts aux théories complotistes. C’est là un phénomène qui s’est largement aggravé depuis que Donald Trump et Mike Pence ont été élus, le premier pense que le dérèglement climatique est un canular inventé par les Chinois et pensait longtemps que la Covid-19 était une simple grippe, le second croit au créationnisme et a eu une politique considérée comme exécrable pendant la crise du SIDA lorsqu’il était gouverneur de l’Indiana.

Une enquête réalisée à la mi-mars 2020 par YahooNews/YouGov montre que sur l’épidémie du coronavirus Covid-19, l’appartenance partisane joue un biais étonnant. Les républicains pensent que la pandémie – terme introduit par la World Health Organization le 11 mars – est beaucoup moins grave que les démocrates, que la menace a été exagérée et ils pensent qu’ils seront affectés personnellement dans des proportions moins importantes que les démocrates. Sur certains aspects, on pourrait les qualifier d’optimistes mais le terme d’« inconscience », voire d’« ignorance », serait sans doute plus approprié. D’ailleurs, ils avouent eux-mêmes suivre moins les informations sur le sujet que les démocrates. Plusieurs élus, à commencer par Donald Trump, ont relayé ces messages, en particulier celui selon lequel le phénomène avait été exagéré par les médias et les démocrates, tout simplement pour lui nuire. Globalement, ils sont plus nombreux à adopter les gestes barrières mais parfois dans des proportions encore très insuffisantes : 37 % seulement des Américains ont arrêté de se serrer la main. Mais comment qualifier un président qui, dans sa deuxième intervention où il décrète l’état d’urgence aux États-Unis, se délecte ostensiblement de donner une poignée de main à tous les intervenants prenant la parole ?

Un tel contexte épidémique est de nature à renforcer l’angoisse et à faire chuter la confiance qu’ont les Américains dans leur gouvernement. L’angoisse, d’abord, a fortement augmenté en quelques semaines depuis février. À la mi-mars, six Américains sur dix sont inquiets ou très inquiets selon l’Institut Gallup. Le développement rapide de la pandémie a eu de quoi susciter ce changement de l’opinion. Mais bizarrement, elle n’est pas également ressentie selon que l’on est démocrate ou républicain. Les premiers sont beaucoup plus inquiets que les seconds (73 % contre 42 %). Et pourtant, comme l’a écrit Susan Rice, ancienne conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama, le virus, qualifié de « foreign virus », ne fera pas la différence entre les Blue States et les Red States, les shit hole countries ou les pays développés : « Viruses are equal-opportunity killers. They don’t care whether you live in a red state or a blue state, in countries President Trump denigrates or the richest nations on earth. » Est-ce que c’est là une seconde nature qui ferait des démocrates des gens pessimistes et inquiets par nature ? On ne voit pas très bien pourquoi.

Une partie de cette angoisse ne s’expliquerait-elle pas par le niveau de confiance accordée par les Américains à leur gouvernement pour gérer cette crise ? Globalement, ce niveau de confiance a perdu seize points en un mois pour atteindre 60 %. Ce qui reste assez élevé étant donné les circonstances. Mais là encore, la confiance dépend de l’appartenance partisane : elle est encore élevée chez les républicains et beaucoup plus faible chez les démocrates. Heureusement que les Américains ne sont pas prévisionnistes. Alors que la barre des 100 000 morts a été franchie au début du mois de juin, près d’un Américain sur deux pensait à la mi-mars que la Covid-19 provoquerait moins de 1 000 morts. On croit rêver. Là encore, les républicains sont moins compétents dans les prévisions que les démocrates, 34 % contre 55 %. Pour la suite, on ne peut que constater les différences entre les deux partis. Alors qu’ils reconnaissent suivre moins bien l’actualité (32 % contre 48 %), les républicains sont plus optimistes (moins réalistes ?) que les démocrates et ils sont moins nombreux à penser qu’ils seront atteints par cette maladie. La pandémie du coronavirus n’a pas créé les inégalités mais elle les a confirmées, amplifiées et accélérées. Du côté de la politique, elle a accentué un hiatus entre le pouvoir fédéral et les gouvernements des États, parfois entre ces derniers et les municipalités, notamment en raison d’un manque total de leadership du président des États-Unis qui, contrairement à l’un de ses prédécesseurs, Franklin D. Roosevelt, élu trois ans après le début de la Grande Dépression, n’a pas souhaité relever le défi posé par cette crise, d’abord sanitaire, puis économique et sociale, mais a laissé les gouverneurs seuls face à leurs responsabilités.

La première inégalité mise en évidence par cette crise sanitaire est raciale. Début juin, alors que le nombre des morts avait dépassé le seuil symbolique de 100 000, les statistiques étaient implacables. Le taux de mortalité brut des Noirs était 2,2 fois supérieur à celui des Hispaniques, 2,3 fois supérieur à celui des Américains d’origine asiatique et 2,6 fois à celui des Blancs. Dit d’une autre manière, pour 100 000 Américains de chaque groupe racial, on compte quarante-trois décès chez les Noirs contre moins de vingt pour les trois autres catégories. Ou encore, alors qu’ils ne représentent que 13 % de la population, les Noirs ont souffert 27 % des morts constatés. Et si l’on applique certains correctifs, en particulier l’âge, les différences sont encore plus marquées. L’âge médian de la population noire est trente-quatre ans, celui de la population blanche de quarante-quatre ans. L’on sait que le taux de mortalité croît fortement avec l’âge. De telle sorte que lorsqu’on applique ce correctif de l’âge, le taux de mortalité des Noirs est 3,6 fois plus élevé que celui des Blancs et celui des Hispaniques de 2,5. Ces différences observées selon les communautés sont loin d’être homogènes sur tout le territoire américain, démontrant si besoin qu’il ne s’agit pas là d’une différence génétique mais bien sociale. Dans l’État du Kansas, le taux de mortalité des Noirs est sept fois supérieur à celui des Blancs, six dans les États du Missouri et du Wisconsin. Dans certaines villes, on constate d’énormes disparités. À Chicago par exemple, où les Noirs représentent 72 % des morts pour le tiers de la population de la ville. La Covid-19 a donc largement plus touché les Noirs que les autres catégories raciales, non pas pour des raisons génétiques mais plutôt liées aux conditions sociales, principalement les conditions d’habitation, le type d’emploi, les facteurs de comorbidité et les facteurs culturels. Le plus souvent, ils exercent des métiers les obligeant à poursuivre leur activité.

Les inégalités économiques sont aussi très importantes. Les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne et professionnelle qui « répand une dangereuse inégalité ». C’est ce que confirmait l’indicateur réalisé par le magazine en ligne Axios qui montre que les « Américains plus aisés sont toujours payés et sont libres de travailler à domicile, tandis que les pauvres sont obligés de risquer de sortir pour travailler ou de perdre leur emploi ».

En chiffres, les résultats sont présentés selon cinq groupes de statut socioéconomique :

– Inférieur (20 %, études secondaires, revenu médian des ménages de 15 000 $)

– Intermédiaire inférieur (21 %, études secondaires, revenu médian des ménages de 40 000 $)

– Moyen (32 %, certains colleges et universités, revenu médian des ménages de 75 000 $)

– Moyenne supérieure (20 %, bac + 4, revenu médian des ménages de 125 000 $)

– Supérieur (8 %, bac + 5 et PhD, revenu médian des ménages de 200 000 $)

L’enquête d’Axios révèle que les Américains moins scolarisés et à faible revenu sont beaucoup plus susceptibles d’avoir à se présenter sur leur lieu de travail – s’exposant à un risque quotidien d’infection plus élevé – ou plus susceptibles d’avoir vu leur travail se tarir. C’est l’histoire bien connue des deux Amériques qui réapparaît, notamment à l’occasion d’événements marquants. « Les riches devenus virtuels. Ils ont maintenu leur emploi dans le monde virtuel et les travailleurs, les pauvres ont l’obligation de continuer leur travail dans le mode réel où ils sont très exposés », commentait Cliff Young, président d’Ipsos États-Unis en marge d’une enquête réalisée par l’institut de sondage. Ironiquement, ceux qui ont le plus de ressources et le moins d’exposition au risque sont beaucoup plus susceptibles de dire que leur santé émotionnelle est en train de prendre un coup. 47 % des répondants désignés comme issus du statut socioéconomique supérieur et 45 % de ceux du statut moyen supérieur ont déclaré que leur « bien-être émotionnel avait diminué ». Ce n’était le cas que pour 34 % seulement des groupes inférieurs et intermédiaires inférieurs, et 36 % du groupe intermédiaire. En surface, les résultats de l’enquête montrent qu’une nation s’oriente vers le travail à distance et relève les défis émotionnels de la crise. Mais on observe clairement que les expériences des Américains ont profondément bifurqué sur le plan économique et éducatif. Les préoccupations concernant la sécurité d’emploi et la capacité de payer les factures sont liées au niveau socioéconomique. Il existe également des corrélations entre la race, l’origine ethnique, l’âge, la région du pays des répondants à l’enquête et le fait qu’ils vivent en milieu urbain ou non urbain. Mais le facteur déterminant semble être le statut socioéconomique. Seulement 3 % du groupe de statut inférieur ont déclaré travailler à distance ou à domicile. Cela augmente de manière significative avec le revenu, avec près de la moitié du groupe moyen supérieur et près de quatre sur dix dans la catégorie supérieure, affirmant qu’ils travaillent à distance.

– Environ une personne sur quatre du groupe de statut inférieur, et une part légèrement plus élevée des répondants des niveaux intermédiaire et intermédiaire inférieur ont déclaré qu’elles travailleraient comme elles le feraient normalement.

– 15 % du groupe de statut inférieur, et environ un sur cinq des groupes inférieur moyen et moyen avait des congés ou leurs entreprises ont fermé. Ces chiffres ont chuté avec les groupes supérieur moyen et supérieur.

Très tôt dans l’évolution de l’épidémie, l’opposition entre rouvrir l’économie et préserver la santé des citoyens a été posée avec des réponses très différentes chez les démocrates et les républicains. « Nous sommes en guerre », tel a été très tôt le message des gouvernements des deux côtés de l’Atlantique. Et dans une guerre, il y a des morts et des blessés. Les combattants en première ligne de cette guerre sont le personnel médical qui contrairement à une guerre classique ne tue pas, mais essaie de sauver des vies. Pour remettre les choses en perspective, la grippe espagnole a fait plus de victimes que la guerre de Sécession qui, elle-même, a fait plus de victimes parmi les Américains que tous les autres conflits réunis. Dans son discours sur l’épidémie, Boris Johnson avait repris l’idée du « sang et des larmes » pour faire passer sa première stratégie fondée sur la théorie de l’immunité grégaire. Dit simplement : on ne fait rien, la population est infectée rapidement et massivement, et elle est immunisée. Le problème de cette stratégie est qu’elle fait beaucoup de casse, autrement dit, elle a pour conséquence des morts en grand nombre. Mais alors que certaines régions des États-Unis, notamment l’État de New York, étaient à peine entrées dans cette période de confinement, les préoccupations liées à la crise économique étaient de plus en plus pressantes. « We cannot let the cure be worse than the problem », estime Donald Trump, opposant ainsi deux problèmes qu’il faut en fait essayer de concilier au mieux.

L’opposition entre la santé et l’économie est évidemment une question délicate qui se pose.