14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

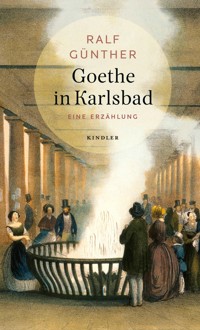

"Eine kleine, aber sehr feine Erzählung, die den Zeitgeist hervorragend einfängt und mit einer sehr gelungenen Figurenzeichnung überzeugt." Histo-Couch.de Himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt: Goethe als Liebesretter Sommer 1816: Seit jeher faszinieren Goethe die mineralischen Thermalquellen von Karlsbad. So beschließt er, einige Tage dort zu verweilen. Bei einem Spaziergang entlang der dampfenden Tepla platzt er in den Suizidversuch eines jungen Liebespaares. Die Situation erinnert ihn an die erfolgreichste Erzählung seiner frühen Künstlerjahre: Die Leiden des jungen Werthers. Goethe gibt sich zu erkennen, und es gelingt ihm, die jungen Leute von ihrem Plan abzubringen. Dennoch, die Verzweiflung darüber, dass sie ihre Liebe nicht leben können, bleibt. Da lässt Goethe sich zu einem Versprechen hinreißen. Kann es ihm gelingen, den Schicksalsfaden zu entwirren und das Paar seinem Glück zuzuführen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Ralf Günther

Goethe in Karlsbad

Eine Erzählung

Über dieses Buch

Sommer 1816: Auf der Flucht vor häuslichem Zwist und höfischer Verantwortung sucht Goethe einige Tage Schreibeinsamkeit im böhmischen Karlsbad. Seit jeher faszinieren ihn – neben dem illustren Publikum des Bades – die mineralischen Thermalquellen. Er beschließt, ein paar Tage in Karlsbad zu verweilen.

Bei einem Spaziergang entlang der dampfenden Tepla platzt er in den gemeinschaftlichen Suizidversuch eines jungen Liebespaares. Die Situation erinnert ihn an die Werther- Geschichte, die erfolgreichste Erzählung seiner frühen Künstlerjahre: eine unglückliche Liebe, weil die Eltern dagegen sind und die junge Frau schon anderweitig versprochen ist. Goethe gibt sich zu erkennen, und es gelingt ihm, die jungen Leute von ihrem Plan abzubringen. Dennoch, die Verzweiflung darüber, dass sie ihre Liebe nicht leben können, bleibt.

Da lässt Goethe sich zu einem Versprechen hinreißen: den unglücklich verwirrten Schicksalsfaden zu entwirren und das Paar seinem Glück zuzuführen. Kann ihm das gelingen?

Vita

Ralf Günther wurde 1967 in Köln geboren. Als Buch- und Drehbuchautor entwickelte er Kinderserien fürs Fernsehen und schrieb historische Romane. «Der Leibarzt», sein Debüt, wurde ein Bestseller. Es folgten unter anderem «Das Weihnachtsmarktwunder» sowie «Als Bach nach Dresden kam». Ralf Günther lebt in der Nähe von Dresden.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Redaktion Johanna Schwering

Motto aus: Gedicht anstelle der Vorrede zur Jubiläumsausgabe 1824, Johann Wolfgang von Goethe: Berliner Ausgabe.Poetische Werke, Berlin, Aufbau Verlag 1960

Sämtliche Zitate aus Briefen Christianes an Goethe: Sigrid Damm: Christiane und Goethe. Eine Recherche. Frankfurt/Main, Leipzig, Insel Verlag 2001

Gedicht auf Seite 134: Den 6. Juni 1816, Wolfgang Frühwald: Goethes Ehe. Berlin, Insel Verlag 2016

Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg

Coverabbildung Kunstbibliothek, SMB/Knud Petersen/bpk

ISBN 978-3-644-00417-7

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Zum Bleiben ich, zum Scheiden du erkoren,

Gingst du voran – und hast nicht viel verloren.»

GOETHE im Alter (1824) an den Werther

Erster Teil

Seit einer halben Meile lag wieder Schnee auf der Passstraße. Nebel kam auf, die Luft roch feucht. Die Pferde stießen ihre Hufe ins Weiß, um Halt zu finden. Durch das schmale Kutschfenster sah Goethe hinaus. Die Bäume waren als Schemen zu erahnen. Die Postkutsche erreichte den verschneiten Kamm, der die Höhen des Fichtelgebirges von denen des Böhmerwaldes trennte. Dann fiel die Straße zur böhmischen Seite hin ab, der Kutschkasten neigte sich spürbar, und der Postillion zog die Bremse an, um das Fuhrwerk am Hinabrollen zu hindern. Da atmete der im siebenundsechzigsten Jahr stehende Staatsminister und Dichter Johann Wolfgang von Goethe freier.

Ihm war, als habe er mit dem Gebirgskamm auch die Sorgen und Nöte des – Gott sei Dank! – verflossenen Jahres 1815 überwunden. Was für eine Zeit lag hinter ihm: der Walzer-Kongress in Wien, eine rauschhafte Verteilung der napoleonischen Hinterlassenschaften, zu der sein Mäzen und Dienstherr, Seine Königliche Hoheit Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, ihn unbedingt hatte pressen wollen; die Krankheit seiner Ehefrau Christiane, die ihn von ihr entfremdet und sie beide erschöpft hatte; und dann noch eine unvernünftige, heillose Liebe, die ihn in seinen hohen Lebensjahren gepackt hatte wie keine zuvor …

All dies peinigte ihn mit der Vermutung, dass das Bergab die Richtung der Zukunft war. Die Bergan-Zeit schien allemal vergangen.

Bei Asch hatten sie böhmisches Gebiet und bald darauf die Talsohle erreicht: die des Flüsschens Eger, dem Geheimrat lieb und vertraut. Nach kurzem Halt im gleichnamigen Städtchen ging es bald wieder zum Tor hinaus, auf das Karlsbad zu. Johann August Friedrich John, Goethes Diener und Schreiber, wachte nicht einmal auf. In eine Ecke der Kutsche gekrümmt, atmete der junge Mann ruhig vor sich hin.

Das nahe Ziel versetzte Goethe in Hochstimmung. Allein das muntere Plätschern des Flüsschens, an dessen Ufer entlang es nun bis ins Bad gehen würde, belebte das geheimrätliche Gemüt. Endlich würde er schreiben! Endlich Erholung für die Seele finden und Linderung für die Schmerzen im Leibe.

Als sie nun längs der Eger hinrollten, brach die Sonne hervor. Und trotz der warmen Strahlen war der Winter in diesem Tal noch so fest verkrallt wie in jenem der Saale, das sie tags zuvor durchmessen hatten. Die rund geschliffenen Steine im Fluss waren von Eis überkrustet. Ebenso die gelben Halme des letzten Sommers, die, weil noch kein neues Grün schoss, der einzige Halt waren, den das Auge in all dem Schnee und Eis fand. Selbst an ihnen hing die glitzernde Last wie Zuckerguss. Wie solch ein gefrorener Halm hatte sich der Geheimrat bei seinem Aufbruch aus Jena gefühlt, umgeben von einem Sorgenpanzer um sein krankes Weib, seinen niemals mündig und dennoch erwachsen gewordenen Sohn, seinen Freund und durchlauchtigsten Fürsten, der ihn über die ordinären Amtsgeschäfte hinaus noch mit den Kalamitäten einer Mätressenwirtschaft belastete.

Kürzlich erst hatten die höchsten Köpfe des Staates all ihren Eifer darauf verwendet, eine Sängerin des Hoftheaters, von Serenissimo geschwängert, mit dem duldsamen, vierundfünfzigjährigen Knebel zu verheiraten, um dem Kind wenigstens einen Anschein von Legitimation zu verleihen. Noch im Erinnern musste Goethe den Kopf schütteln. Das Eis drang in ihn und erreichte sein Herz. Umso mehr, als er an Christiane dachte. An allen Gliedern zu zittern begonnen hatte sie mit dem Anfall des verfluchten letzten Jahres, ein Umstand, der Goethe nicht wenig irritierte, da er selbst, um mehr als zwanzig Jahre älter, seine Gliedmaßen noch vollkommen ruhig führen konnte …

Goethe hob die Nase und sog Luft ein. Warme Böen kündigten den Wetterwechsel an. Der Wind fuhr in die Weiden und riss eben erblühte Kätzchen vom Zweig. Des nahen Zieles gewahr, ließ der Kutscher die Peitsche kreisen. Die Räder knirschten durch den Eisschlamm, die hölzernen Speichen sirrten.

Da beschloss der Geheimrat, endgültig die Sorgen abzuwerfen. Er zog sie vom Gürtel, packte sie allesamt in ein Bündel, öffnete das schmale Schiebefenster und schleuderte den Ballast geradewegs hinein in die schneebedeckten Auen.

Aufatmen.

Er stemmte das Fensterchen wieder hinauf und nahm Platz. Musterte die namenlos gebliebene Mutter, die ihm seit Eger gegenübersaß, und ihre beiden Jungen. Mit den Fäusten schoben diese die Lagen Stroh über den Kutschboden, die die Kälte mindern sollten. Bald schimmerten die Planken durch. Der Geruch von feuchten Halmen drang Goethe in die Nase. Ausgelassen hoben die Jungen Bündel auf und ließen sie auf ihre Holzpferdchen hinabrieseln. Die Mutter versicherte sich mit scheuen Blicken, ob sich Goethe nicht gestört sah, doch der lächelte nur und nickte.

John aber hielt sich weiterhin in seine Ecke geschmiegt. Der Unterkiefer war sachte aufgeklappt, hin und wieder ließ seine gewaltige Nase ein Röcheln hören.

Durch das Geräusch aufmerksam geworden, widmeten sich die übermütigen Buben dem Organ von Goethes Schreiber. Entsetzt weitete die Mutter die Augen, als sie einen der Halme dem Atemstrom entgegen in die Grotte schoben. Die Mutter wandte sich ab, schaute aus dem Fenster hinaus, während Goethe fasziniert hinsah. Hin und wieder warfen die Buben Goethen einen Blick zu, um sich seiner Absolution zu vergewissern.

Der Geheimrat hielt die Knaben nicht ab. Zwinkerte ihnen im Gegenteil zu. Und ließ mit keiner Geste erkennen, dass es sich beim traktierten Mitreisenden um seinen Bediensteten handelte.

So ermuntert, hatten die Knaben bereits mehr als die Hälfte des Halms in Johns Nase versenkt, als der zusammenfuhr, schlaftrunken die Hand hob und sich übers Gesicht wischte. Die Augen jedoch hielt er wacker verschlossen, nieste nicht einmal.

Da wollte die Mutter endlich ihre Kinder vom Fortgang des Streiches abhalten. Zischte sie immer heftiger zurecht, ohne den fremden Mann in der Ecke aufzuwecken. Und nun hörte Goethe auch den Grund ihrer zurückhaltenden Begrüßung: Sie sprach Tschechisch mit ihren Knaben. Zum gebrochenen, durch die slawischen Zischlaute sehr weich klingenden Deutsch griff sie wohl nur im Notfall.

Als sie dem geliebten Karlsbade näher kamen – Karlovy Vary, wie Goethe den tschechischen Namen aus dem Munde der Mutter identifiziert hatte –, als die vereinzelt den Auenweg säumenden Häuschen zahlreicher wurden, da erhob sich Goethe und schob das Schiebefenster erneut hinunter.

Jede Windung vollzogen sie nun Seite an Seite mit dem redseligen Fluss. Goethe lauschte dem Begleiter und versuchte, sein sanftes Gemurmel zu entziffern.

Im Innern der Kutsche hörte er John niesen – und schimpfen. Die Knaben kicherten, die Mutter zeterte, doch Goethe ließ sich das Zwiegespräch mit dem Fluss nicht verdrießen. Wagte sogar, den Kopf bis zur Schulter durch das schmale Fensterchen zu strecken und die schütter gewordenen Haare vom Wind zausen zu lassen. Beinahe hätte er gejauchzt aus reiner Lebenslust, wie dies bisweilen in der Egerländer Volksmusik geschah.

Schon erblickte er verstreute Häuschen, klein und winklig, mit niedrigen Giebeln wie alles im Böhmischen, doch wie Stadthäuser mit Ziegeln und Zierrat versehen. Sie wurden zahlreicher, als sie sich der Stadt näherten, die am Zusammenfluss zweier Ströme lag: eines brühend heißen und eines eiskalten.

Dort, wo sich die Temperamente von Eger und Tepl vermischten, stieg Nebel auf, den ganzen Winter über, und erst im Sommer konnte niemand mehr erahnen, dass hier heiße Quellen an die Erdoberfläche traten.

Gegen die Überzeugung des Steinschneiders und Mineralienhändlers Joseph Müller verteidigte Goethe die Ansicht, dass die Verbindung verschiedener chemischer Elemente das Wasser erhitzte. Der Steinmüller hingegen, wie nicht nur Goethe den Freund nannte, vertrat die Überzeugung, dass die Hitze des Wassers von unterirdisch brennenden Kohleflözen herrühre. Beweisen konnte man freilich weder das eine noch das andere. Selbst Goethe nicht, der als Inspektor seines Fürsten oft den Blick ins Innere der Erde gewagt hatte: in den Bergwerken des Erzgebirges, des Thüringer Waldes und auch – interessehalber – des Böhmerwaldes. Nie kehrte er von einer Reise ohne Steine zurück.

Angesichts des nahen Zieles zog er den Kopf ein und schob das Fenster hinauf. Der Tumult im Innenraum hätte nicht größer sein können: John klagte, die Mutter hielt ihren Söhnen eine Strafpredigt und zog sie an den Ohren auf die Polster zurück. Die Knaben sandten hilfesuchende Blicke aus. Goethe zwinkerte ihnen erneut zu, und alle drei begannen zu kichern. Was wiederum John und die Mutter vollkommen ratlos machte.

Die Bohlen der Egerbrücke polterten unter den Hufen der Postpferde. Am stadtseitigen Brückenkopf waren Torhäuschen errichtet, wo der Brückenzoll erhoben wurde. Nur außerhalb der Saison durften die Kutschen diesen Weg in die Stadt mitten durchs Zentrum des Bades nehmen. Wenige Wochen später würde das Tal allein den Kurgästen aus ganz Europa vorbehalten sein, die flanierend Zeit totschlugen, während die Fuhrwerke den längeren Weg am Hang oberhalb der Tepl entlang nehmen und von der rückwärtigen, der Prager Seite her in die Stadt einfahren mussten.

Und weil sie ohnehin hielten, stiegen die Passagiere aus, um ihre Glieder zu strecken. Die böhmischen Knaben rannten gleich zur schneebedeckten Aue hin, und auch Goethe lief, freilich nicht ganz so hurtig, durch den Dunst der Tepl, der sich wie ein Vorhang durchs Tal bis hinauf in die Stadt zog.

Die Mutter rief ihre Knaben zurück, vermutlich, um sie zu einer Entschuldigung John gegenüber zu bewegen, der wie ein drittes Kind neben ihr stand. Doch die Söhne waren schon außer Hörweite. Gern wäre Goethe den Knaben gefolgt, weg von hier, weg von den Menschen, da trat die böhmische Dame schon an seinen Diener heran und formulierte in einem klaren, doch mit den liebenswerten tschechischen Vokaldehnungen versehenen Deutsch eine Entschuldigung.

In Karlsbad schienen die Nationen wie die Schichten aufgehoben. Die Gebresten egalisierten; alle, die Heilung und Erholung suchten, waren im Bad gleichermaßen willkommen. Zwischen dem Adel des Geldes und dem Adel der Geburt wurde hier kein Unterschied gemacht. Der arrivierte Bürger konnte Hof halten wie der russische Großfürst, konnte zu Bällen und Redouten laden und geladen werden. Und war es nicht eine Generaleigenschaft des böhmischen Menschenschlags, freundlich und gelassen auf alles zu schauen, was der Tag brachte? So jedenfalls hatte Goethe die Einheimischen kennengelernt, ganz gleich, ob von deutscher, österreichischer oder tschechischer Abstammung. In diesem dampfenden, brodelnden Tal vermischten nicht nur zwei Flüsse ihre Temperamente, es begegneten sich drei Nationen in ihren besten Charaktereigenschaften – und Gäste von überall her. Ein babylonisches Kauderwelsch herrschte nur beim ersten Hinhören, die Lingua franca war das europäische Hof-Französisch.

Hinter der Brücke spross das Städtchen empor, die Giebel mit geschnitzten Bordüren verziert, eine Verspieltheit, die im gestrengen Weimar nicht zu finden war. Hingestreut lagen die Häuser zwischen Hang und Flüsschen, und nur zum Markte hin, zwischen Sprudel und Hirschsprung, den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, ballte sich so etwas wie eine Stadt. Hier waren auch – rund um die Quellen, dem Flusslauf abwärts folgend – die Kurpavillons versammelt. Flussaufwärts verlor sich das städtische Gepränge rasch wieder in Waldeinsamkeit.

Als die Formalitäten erledigt waren, rief das Horn des Postillions die Passagiere zurück. Des Kutschers Ehrgeiz war es, standesgemäß vorzufahren. Die Uniform wurde gerichtet, Stroh und Heu vom Rockaufschlag geschlagen, dann ging es hinein in die Stadt. Das Rumpeln vom Dach verriet, dass der zweite Kutscher sich bereits an den Gepäckriemen zu schaffen machte. Die Mutter begann, an den Halstüchern ihrer Söhne zu zupfen. Eine erwartungsvolle Stille herrschte, die Goethe in Gesellschaft für gewöhnlich nicht schätzte und auszufüllen strebte, die ihm aber auf Reisen willkommen war, da er so der äußeren Bewegung seines Körpers mit der inneren seiner Gedanken begegnen konnte.

Sie erreichten die Brunnen, den Markt mitsamt dem heiß aus der Erde quellenden Sprudel, die Festsäle am anderen Ende der Stadt und schließlich den Posthof mit Schuppen, Remise und Tränke. Dort wendete der Kutscher den Wagen so eng, dass Goethe die schwitzenden Rücken der Pferde mit ausgestreckter Hand hätte erreichen können.

Bedienstete zerstoben mit Ankunft des Fuhrwerks in alle Winde: um das Gepäck heranzuschaffen, um ihren reisefertigen Herren und Damen zu verkünden, dass sie sich auf den Weg machen konnten. Zugleich drängten Tagelöhner heran, die allerlei Dienstbarkeiten – vom Koffertragen bis zur Vermittlung wohlfeiler Quartiere – offerierten.

Natürlich ließ Goethe der böhmischen Dame den Vortritt. Sie wurde von einem eleganten Herrn in Zylinder und Festtagsrock empfangen, dem die Söhne gleich in die Arme stürzten. Wie sehr beneidete und bedauerte der Geheimrat diesen Mann zur gleichen Zeit.

Als Goethe über die ausgeklappten Trittbretter die Kutsche verließ, stand John schon auf wundersame Weise bereit, um das Gepäck vom Dach herunter zu empfangen.

Aus zahlreichen Lastträgern, die ihre Dienste in einem Gemisch aus Tschechisch und Deutsch anpriesen, wählte Goethe den kräftigsten. Er zählte ihm einige Münzen in die Hand und deutete auf John, der die Reisetaschen und einen großen Kofferschrank bereits um sich versammelt hatte. Flugs rief der Lastträger Gehilfen herbei und war somit zum Oberlastträger avanciert. Wie ein kleiner Triumphzug zog der Tross durch die halbe Stadt. Zu den Drei Mohren, Goethes bevorzugter Pension nahe dem Sprudel, ging der Weg die Tepla entlang. Vor dem gastlichen Haus der Wirtin Luzia Heilinggötter kam man zum Stillstand, und nicht lange darauf hatte sich Goethe wie gewohnt im dritten, dem Gesindestockwerk akkommodiert. Er konnte es nicht leiden, wenn ihm andere über dem Kopf herumtrampelten.

Während er John mit dem Entpacken betraute, machte er seiner Wirtin die Aufwartung. Gab Auskunft über die Dauer seines Aufenthalts und seine näheren Bedürfnisse und beauftragte sie sodann, Billetts mit seinem Namen an alle namhaften Häuser der Stadt zu verteilen, um seine Ankunft kundzutun. Die Heilinggötterin war wie üblich voll des Stadtgarns, doch Goethe wollte sich nicht einspinnen lassen und bezog sein Zimmer.

Am späteren Mittag waren die allfälligen Pflichten vollbracht, die Wirtin schickte ihren Burschen, um Goethes Aufenthalt bei der Kurdirektion zu melden, und der Geheimrat genehmigte sich, nach einem schweren böhmischen Willkommensmahl, das er mit John gemeinsam auf dem Zimmer einnahm, ein Schläfchen.

Ausgeruht und erfüllt von der ebenso vertrauten wie ertüchtigenden Atmosphäre, führte ihn der erste Weg am Nachmittag zu seinem Badearzt. Der musste ihm einen Plan aufstellen. Goethes eigene Absichten waren mehr ein Schreib- denn ein Badeplan. Doch die schmerzenden Nieren und der immer noch nicht ganz überwundene Katarrh forderten Tribut.

Er querte den Markt unterhalb des springenden Hirsches, der den Moment der mythologischen Gründung der Stadt durch den böhmischen König Karl ins steinerne Bild bannte. Bei einem Jagdausflug war ein prächtiger Zwölfender durchs Unterholz gebrochen und hatte so den Verfolgern den Weg zu den dampfenden Quellen gewiesen.

Wie um einen alten Bekannten zu begrüßen, trat Goethe dann an den Karlsbader Sprudel. Zwischen den griechischen Säulen einer Wandelhalle schoss der heiße Quell bis zu fünf Fuß hoch aus der Mitte eines Marmorbeckens, das ihn zwar umfasste, doch keineswegs bändigte. Der größte Teil des dampfenden Schwalls fiel zurück ins Becken. Dennoch war der marmorne Rand feucht und roch nach Schwefel.

Für gewöhnlich hielt der Badegast mehrere Schritte Abstand von dieser Naturlaune, die die Passanten von Fall zu Fall, wenn die Eruption allzu heftig geriet, mit übelriechendem Wasser übergoss. Allein die Badeweiber, diese Priesterinnen des Brunnens mit ihren an langen Stangen befestigten Schöpfkellen, wagten sich an diesen Nabel der Hölle heran. Denn die Sitte, den Körper in ganzer Schönheit im Quell zu versenken, war längst passé, die moderne Zeit bevorzugte die innere Anwendung, aus dem Bad war ein Trank geworden.

Auf Wunsch der Kurgäste fischten die Badeweiber einige Schlucke heraus, ohne sich die Finger zu verbrühen. Diese füllten sie dann nach und nach in die hingereichten Trinkbecher, die etwa den Inhalt zweier gewöhnlicher Kaffeetassen fassten. Im Sommer, zur Hochzeit der Badesaison, drängelten die Gäste und machten durch Rufe auf sich aufmerksam, während die Tempeldienerinnen mit stoischer Ruhe einschenkten, derweil sie mit der anderen Hand die allfälligen Groschy für ihren Dienst vereinnahmten. Dann kamen die Brunnenweiber dem Andrang kaum nach. Nun aber standen sie schwatzend herum. Die Badegäste tranken aus farbenfroh gestalteten Porzellanbechern. Diese Mode hatte in den letzten Jahren einen erheblichen Aufschwung genommen. Man kaufte die Becher in den Buden auf der Wiese oder auf dem Markt. Derlei Obligationen erledigte er am liebsten sofort. Die Porzellane präsentierten Prospekte des Sprudels, des Hirschsprungs, des Neuen Posthofs oder sonstige Karlsbader Ansichten. Einige waren nur mit Blumen oder Ranken oder, was Goethe am besten gefiel, mit dem weltmännischen, goldenen Schriftzug Souvenir de Carlsbad verziert. Einen solchen schlichten erwarb der Geheimrat für seine Gattin.

Zu Goethes Bedauern fehlten wegen des geringen Andrangs die quirligen Kinder an Sprudel und Brunnen. Im Sommer boten sie frische Salbeiblätter zum Reinigen der Zähne feil.

Was niemals – auch im frühen Jahr nicht – fehlen durfte, waren die Schlüsselweiber. Etwas abseits der Quellen – nicht allzu weit entfernt freilich – wurden hölzerne, kastenartige Gelegenheiten bereitgehalten. Die Karlsbader Trinkkur, die manch übereifriger Gast mit zehn, fünfzehn oder zwanzig Bechern am frühen Morgen begann, brachte die Gedärme gehörig in Aufruhr. Zur Sicherheit also mietete man den Schlüssel zu einem diskreten Gelass und war im Falle einer allzu durchschlagenden Wirkung der lauwarmen bis heißen Wässer gewappnet. Goethe musste lächeln in der Erinnerung an die üblicherweise mit sehr steifem Schritt daherstolzierenden Badegäste, die die Wirkung der Quelle unterschätzt hatten. Schon in der Annäherung an das rettende Gelass zogen sie den Schlüssel, so groß war die Not. Dem peinlichsten Verdruss preisgegeben aber war der Kurgast, der die Effekte des Wassers noch gar nicht kannte und bitterlich erfuhr, dass der Weg vom Sprudel bis zu einem geeigneten Abort durch die Hölle führte – ein wahres Purgatorium!

Goethe ließ den Sprudel hinter sich und ging hinüber zur neuen Quelle in den Marktkolonnaden. Auf dem Weg dorthin konnte man an einer Seitenwand der mit Schnitzbordüren verzierten Brunnenhalle die Liste der aktuell am Ort befindlichen Gäste studieren. Der frühen Zeit im Jahr geschuldet, waren nur wenige verzeichnet. Im Sommer wurde die Liste in mehreren Spalten nebeneinander präsentiert und nahm beinahe die ganze Fläche ein. Derzeit aber waren es nur zwei Handvoll Namen, vor allem polnischer und russischer Herkunft. Wer im Zarenreich etwas auf sich hielt, erwartete die ersten Frühlingsboten im böhmischen Bad, bevor er sich zum rasanten russischen Frühlingserwachen nach Hause begab. Manche kehrten sogar erst heim, wenn auch in Russland der Sommer eingetroffen war. Der polnische Graf Potocky war am Ort, ebenso die Fürstin Lubomirska, die überall erschien, wo sich feine Gesellschaft versammelte. Außerdem Madame Bethmann und Seine Hoheit Prinz Carl von Hessen, der immer einer der Ersten zur Karlsbader Saison war.

Endlich fand Goethe neben den üblichen auch vielversprechende Namen: Zwischen russischen Adelsrängen Frau von der Recke, eine kluge, dem Geheimrat stets willkommene Gesprächspartnerin – allerdings ohne ihren ständigen Begleiter Tiedge. Vor allem erfreute Goethe die Anwesenheit einer wackeren Freundin, der Gräfin Schimmelmann aus Ahrensburg. Wie die von der Recke fand man sie stets zum Plaudern und Trinken bereit. Tee zumeist, doch am späteren Abend war sie geistigen Getränken ebenso wenig abgeneigt wie geistreichen Gesprächen. Nicht gar so klug und belesen wie die vorgenannte war die Schimmelmann’sche, dafür weniger steif. Vor allem reiste sie ohne ständigen Begleiter. Obwohl verwitwet, verließ ihre Offenherzigkeit allerdings niemals den Rahmen der Wohlanständigkeit. Der Umgang mit der Gräfin Schimmelmann bedeutete eine vertrauliche Nähe zwischen den Geschlechtern ohne weitere Komplikation: eine unverbindliche und dennoch öffnende Freundschaft. Solche Verhältnisse liebte Goethe, denn er suchte – anders als die meisten Männer seiner Zeit – die Nähe der Frauen. Freilich, es war stets ein Spiel mit dem Feuer. Goethe kannte die Hitze, die jeden Verstand verzehren konnte. Unter den Ehemännern, die sich abseits ihrer Frauen im Rauchzimmer trafen, war sie nicht wohl gelitten.

Noch einen, ihm vollkommen unbekannten Namen hatte er auf der Liste entdeckt: Friederike Celestine Freifrau von Schwaikhofen nebst zweier Töchter. Vermutlich waren sie das erste Mal im Karlsbad, denn Goethe kam seit Jahren, ach was, seit einem vollen Jahrzehnt hierher, ohne je auf sie gestoßen zu sein oder von ihr gehört zu haben.

Die Badeliste hinter sich lassend, flanierte er an den Kolonnaden vorüber. Wenige Gäste tranken oder promenierten unter Holzgiebeln. Aus dem Boden sprudelte das warme, mineralische Wasser in die mitgebrachten Porzellane. Nach dem Genuss war man gut beraten, dem Körper Bewegung zuzuführen. Und sei es, um die Schritte in die Nähe eines der Gelasse auf der Rückseite der Kolonnaden zu lenken – wenn man sich denn schon eines Schlüssels versehen hatte.

Dr. Mitterbacher empfing ihn, kaum dass Goethe sich hatte ankündigen lassen. Die Stirn in besorgte Falten gelegt, fragte ihn der Badearzt mit dem österreichischen Einschlag nach seinen Gebresten. Und wie es ihm ergangen sei den Winter über?

Goethe antwortete, dass der ihm diesmal fürchterlich lang geworden und es weniger die Schmerzen im Gelenk waren, die ihm zusetzten, als die der inneren Organe. Vor allem die Nieren ließen ihn oft nicht schlafen. Derzeit fühle er sich zwar belebt, das aber sei ein bekannter Effekt, wenn er sich dem Bade nähere. Sicherlich erahne der Körper die wohltuende Wirkung der Kur und nehme sie vorweg.

Dr. Mitterbacher – wohl zwanzig Jahre jünger als Goethe – wog das beinah kahle Haupt, während er sinnierte. Dann verkündete er den Badeplan: Für die inneren Organe, vor allem die Nieren, sei der Sprudel zu stürmisch. Er inkommodiere die Verdauung mit seinen schwefligen Dämpfen und bringe sie in Unruhe. «Für dieses Mal», erklärte der Badearzt, «nehmen Sie nicht vom Markt, sondern vom Schlossbrunnen, dreimal täglich. Vermischen Sie, Exzellenz, einen Becher mit einer Tasse Milch, und trinken Sie das Gemisch in kleinen Portionen in kurzer Zeit hinunter. Außerdem empfehle ich heiße Leibgüsse ein über den anderen Tag und eine Diät, die auf Fleisch und scharfe Gewürze verzichtet.»

«Die Fastenzeit ist doch vorüber!», wandte Goethe empört ein, doch Dr. Mitterbacher duldete keine Widerrede. Nicht die eines Staatsministers, nicht einmal die des russischen Zaren, und so folgte in Karlsbad auch der mächtigste Herrscher dem Ratschluss der Badeärzte. Die Autorität eines Arztes kam von Gott – oder von der Heidelberger Promotionsordnung, was auf das Gleiche hinauslief.

Mitterbacher zog eine strenge Miene: «Des Weiteren empfehle ich einen Spaziergang nach jeder Mahlzeit. Die Tepl entlang, der Weg jenseits des Posthofes ist neuerdings fesch hergerichtet.»

«Ich kenne ihn», entgegnete Goethe mürrisch. Er war doch, so dachte er, zum Schreiben gekommen – und nicht zum Büßen!

Mitterbacher fuhr fort zu dozieren: «Der bei den meisten Kurgästen vortreffliche Appetit verleitet dazu, den Magen zu überladen und die Verdauung zu verderben. Hat sich dieser schlendrianische Brauch erst eingeschlichen, fällt es schwer, den Nutzen des Heilwassers wiederherzustellen. Abhilfe schafft hier eine mäßige Leibesübung im Gehen, Reiten oder in einer anderen körperlichen Betätigung nach den Mahlzeiten.»

«Das Gehen ist mir eine tägliche Leidenschaft, Doktor.» Goethes Lippen wurden schmal angesichts der Degradation vom Minister zum Patienten.

Mitterbacher erhob sich und gab damit zu erkennen, dass die Audienz beendet sei. Der Patient nahm sich vor, bei nächster Gelegenheit Dr. Kapp zu konsultieren, einen befreundeten Leipziger Arzt, der hier ebenfalls alljährlich kurte. Oder Dr. Struwe, den Erfinder der künstlichen Mineralwässer. Es wäre doch gelacht, verhülfe ihm nicht irgendwer zu einem angenehmeren Heilplan. Überhaupt hatte die starke Konkurrenz der Ärzte an diesem Ort angenehme Wirkungen: kaum eine Meinung, die nicht durch eine Gegenmeinung egalisiert werden konnte.

An der Tür versah Dr. Mitterbacher den Kurgast noch mit einer Warnung: «Nehmen Sie sich in Acht vor Hypnotiseuren und Magnetiseuren!»

Goethe nickte, wollte sich abwenden, doch Mitterbacher musste dieser Quacksalberei noch einen Fluch hinterherwerfen: «Noch ist niemand dergleichen am Ort, aber sie werden kommen, so sicher wie die sieben Plagen der Bibel.»

Da endlich fand sich Goethe entlassen.

Natürlich, sinnierte Goethe auf dem Weg zurück zur Pension der Madame Luzia, gehörte es zum üblichen Tone eines Arztes, seine Patienten auf Rezepte zu verpflichten. Doch am Ende entschied der Patient, ob er dem schwefligen Quell mehr zusprach als dem böhmischen Bier. Und so war die Kur eigentlich ein Ringen der auferlegten Regeln mit deren mehr oder minder laxer Auslegung. Diesem Dilemma begegneten die meisten Kurgäste damit, dass sie abwechselnd zur Quelle und zur Kneipe pilgerten. Mit derlei Wallfahrt vom einen Ort zum anderen war die Erholungswirkung der Kur vollständig garantiert. Niemand war entschlossener, das Leben zu genießen, als die Kranken. Durch Tanz und Gespräch war vertrautes Geplänkel jederzeit möglich, selbst zwischen russischen Großfürsten und Hamburger Kaffeeröstergattinnen. Kein Arzt konnte verschreiben, was den Gästen den größten Erfolg der Karlsbader Kur verschaffte: die Leichtigkeit angesichts des täglichen Leidens.