9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

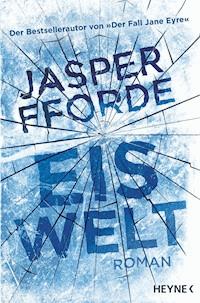

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Farben-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Es läuft gut für Eddie Russett: Seine Rotsicht ist exzellent, er wird mit etwas Glück auf der Farbskala nach oben heiraten, und sein Leben plätschert angenehm ereignislos dahin - bis zu dem Tag, an dem er sich unrettbar und wider jede Vernunft verliebt. Denn Jane ist nicht nur geheimnisvoll und wunderbar stupsnasig, sie ist auch komplett farbenblind und gehört damit der gesellschaftlichen Unterschicht an: eine Graue! Jane hebt Eddies geordnete Welt aus den Angeln: Plötzlich hat er einflussreiche Feinde, wird mit unbequemen Wahrheiten konfrontiert, und zu allem Überfluss versucht seine Angebetete auch noch immer wieder, ihn umzubringen. Denn Jane hütet ein hochexplosives Geheimnis, und Eddie weiß bereits zu viel ... "Grau" ist das neue Meisterwerk des britischen Erfolgsautors Jasper Fforde. Ein spektakuläres Ideenfeuerwerk und phantastisches Abenteuer um Liebe, Verrat und die unüberschätzbare Macht der Neugier.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 747

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhalt

TitelImpressumEin Morgen in ZinnoberHeilen nach ZahlenDas WortReise nach Ost-KarminOst-KarminDas HausEine Graue und Sally SchwefelDie PräfektenTommo FoxDie UnbüchereiCourtland SchwefelDas ColoriumEine AugenbraueZwiebeln mit VanillesoßeDer Heiratsmarkt von Ost-KarminFrühstückFord Model TRostbergZane G49QuarantäneNach HauseLucy, Violetta und DaisyVon der MalveIm DorfDorian und ImogenSchule, Poesie, Co-opDrei FragenSeine Farbenprächtigkeit Matthew GlossDie ChromogenzijaStreitgespräche bei TischGrenzpatrouilleKugelblitzeAugen und der ColormannHockeyDemeriten & ViolettaTommo & DadMittagessenJoseph AmaranthPepetwlait & VermeerStuhlzählungSchnecken, Marmelade und FahrkartenOffene RückfahrkarteMein letzter Abend in UnschuldHochzeitspläneAufbruchAuf zum FlakturmDer FlakturmEin Bote sprichtLöffel in Hülle und FülleCourtlandHeimwegRückkehr nach Ost-KarminSonntagmorgenIshiharaVon der MalveOpferDanksagungJasper Fforde

Grau

Ein Eddie Russett-Roman

Aus dem Englischen von Thomas Stegers

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originaltitel: Shades of Grey – The Road to High Saffron

Originalverlag: Hodder & Stoughton

© Jasper Fforde, 2010

1. Auflage 2011

© Eichborn AG, Frankfurt am Main, September 2011

Umschlaggestaltung: marius rehmet, studio grau, Berlin

Lektorat: Beeke Heller und Karsten Kredel

Ausstattung, Typografie: Susanne Reeh

E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-8387-2332-7

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Ein Morgen in Zinnober

2.4.16.55.021: Männer haben sich auf Interkollektivreisen nach Kleiderordnung Nr. 6 zu richten. Hüte werden nachdrücklich empfohlen, sind aber nicht vorgeschrieben.

Alles begann damit, dass mein Vater nicht das Letzte Kaninchen sehen wollte. Und es endete damit, dass ich von einer fleischfressenden Pflanze verspeist wurde. So hatte ich mir meine Zukunft nicht vorgestellt. Eigentlich hatte ich gehofft, in die Dynastie der Oxbloods einzuheiraten und ihr Bindfaden-Imperium zu übernehmen. Doch das war vor vier Tagen – bevor ich Jane kennenlernte, den Caravaggio wiederbeschaffte und Hoch-Safran erkundete. Und nun war ich, statt die Vorfreude auf chromatischen Aufstieg zu genießen, vollständig in den Verdauungssaft eines Yateveobaums eingetaucht. Es kam mir reichlich ungelegen.

Aber ganz so schlimm war es dann auch wieder nicht, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens hatte ich das Glück gehabt, kopfüber zu landen. Ich würde also innerhalb einer Minute ertrinken, was immer noch leichter zu ertragen war, als sich über einen Zeitraum von Wochen bei lebendigem Leib aufzulösen. Zweitens, und das war entscheidender, starb ich nicht als Unwissender. Ich hatte etwas entdeckt, das man sich auch mit noch so vielen Meriten nicht kaufen konnte: die Wahrheit. Nicht die ganze Wahrheit, aber doch mehr als die halbe. Deswegen kam mir das alles so ungelegen. Ich konnte mit der Wahrheit nichts mehr anfangen, obwohl sie viel zu gewaltig und zu ungeheuerlich war, um sie zu ignorieren. Trotzdem: Wenigstens hatte ich sie eine geschlagene Stunde in Händen gehalten, die Wahrheit, und ich hatte verstanden, was sie bedeutete.

Ich hatte nicht nach der Wahrheit gesucht. Eigentlich war ich in die Randzone geschickt worden, um eine Stuhlzählung vorzunehmen und mich in Demut zu üben. Die Wahrheit kam zu mir, zwangsläufig. Bei großen Wahrheiten geschieht das häufiger, so wie ein verlorener Gedanke sich einen freien Geist sucht. Und ich fand Jane, oder vielleicht fand sie mich, was im Grunde egal ist. Wir fanden uns gegenseitig. Obwohl sie eine Graue war und ich ein Roter, teilten wir ein Verlangen nach Gerechtigkeit, das über chromatische Politik hinausging. Ich liebte sie, und ich durfte annehmen, dass sie mich ebenfalls liebte. Immerhin entschuldigte sie sich, bevor sie mich in das kahle Rund unter dem ausladenden Yateveobaum stieß. Das hätte sie bestimmt nicht getan, wenn sie keine Gefühle für mich gehabt hätte.

Doch gehen wir zurück, vier Tage, in die Stadt Zinnober, das Regionalzentrum des Roten Sektors West. Mein Vater und ich waren tags zuvor mit dem Zug angekommen und hatten im Grünen Drachen übernachtet. Wir hatten am Morgengesang teilgenommen und saßen jetzt beim Frühstück, etwas enttäuscht, aber nicht weiter überrascht, dass die Grauen Frühaufsteher bereits allen Schinkenspeck aufgegessen hatten und nur noch sein exquisiter Duft im Raum schwebte. Es blieben ein paar Stunden bis zum nächsten Zug, und wir hatten beschlossen, uns einige Sehenswürdigkeiten anzuschauen.

»Wir könnten dem Letzten Kaninchen einen Besuch abstatten«, schlug ich vor. »Das sollte man sich nicht entgehen lassen, habe ich gehört.«

Mein Vater ließ sich von der Einzigartigkeit des Kaninchens nicht so leicht überzeugen. Die Schlecht Gezeichnete Karte, das Oz-Denkmal, den Colorgarten und noch dazu das Kaninchen, all das würden wir bis zur Abfahrt unseres Zuges sowieso nicht schaffen, meinte er und wies darauf hin, dass das Museum von Zinnober nicht nur die beste Sammlung von Vimto-Flaschen besäße, sondern montags und donnerstags dort auch ein Grammophon vorgeführt werde.

»Ein Vierzehn-Sekunden-Clip von Something Got Me Started«, sagte er, als könnte ein vager Hinweis auf den Roten Sänger mich rumkriegen.

Ich war nicht bereit, so schnell klein beizugeben.

»Das Kaninchen wird langsam ziemlich alt.« Ich hatte die Sicherheitshinweise in dem Prospekt So wirdIhr Besuch beim Letzten Kaninchen zu einem Erlebnis gelesen. »Und Streicheln ist nicht mehr zwingend vorgeschrieben.«

»Das Streicheln ist nicht so schlimm«, sagte mein Vater, dem bei der Vorstellung dennoch schauderte. »Es sind die Ohren.« Und er fuhr fort: »Ich bin sicher, ich kann ein produktives und erfülltes Leben führen, ohne jemals ein Kaninchen gesehen zu haben.«

Er hatte recht, das konnte ich auch. Nur hatte ich meinem besten Freund Fenton und noch fünf anderen versprochen, die Taxazahl des einsamen Tierchens in ihrem Namen zu protokollieren, damit sie es als »stellvertretend erledigt« in ihre Tiersichtungsbücher eintragen konnten. Für dieses Privileg hatte ich ihnen sogar jeweils fünfundzwanzig Cent abgeknöpft, aber das kleine Vermögen schon ausgegeben: Lakritze für Constance und für mich ein Paar synthetischrote Schnürsenkel.

Mein Vater und ich verhandelten eine Weile. Schließlich war er damit einverstanden, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt nacheinander abzuarbeiten, in einem Rundgang, um das Schuhleder zu schonen. Das Kaninchen würde zuletzt drankommen, nach dem Colorgarten.

Als die Entscheidung, das Kaninchen in die morgendliche Vergnügungstour zumindest einzuplanen, getroffen war, widmete sich mein Vater wieder seinem Toast, dem Tee und der Lektüre des Spectrum, und ich schaute mich in dem etwas ranzigen Frühstücksraum um. Ich wollte eine Postkarte schreiben und brauchte dazu etwas Anregung. Der Grüne Drache stammte aus der Zeit vor der Epiphanie und hatte, wie manch anderes im Kollektiv auch, schon einiges hinter sich, und von seinem ursprünglichen Glanz war nicht mehr viel vorhanden. Der Anstrich blätterte, der Stuck bröckelte, die Linoleumbeläge der Tische waren bis auf das Jutegewebe abgegriffen, und das Besteck war entweder verbogen, zerbrochen, oder es fehlte ganz. Der Duft von heißem Kaffee, Toast und Schinkenspeck, die etwas schnoddrige Freundlichkeit des Personals und das laute Geplapper der Fremden untereinander, die sich ihrer flüchtigen Bekanntschaft erfreuten, verliehen dem Haus jedoch einen ganz eigenen Charme, mit dem sich die vornehmeren, hoch angesehenen Teestuben zu Hause in Jade-unter-der-Limone niemals hätten messen können. Mir fiel allerdings auch auf, dass die Gäste den Raum unbewusst nach streng chromatischen Richtlinien aufgeteilt hatten, obwohl es für die Sitzordnung an farbtonlich unspezifischen Örtlichkeiten keine ausdrücklichen Regeln gab. Dem einzigen Ultravioletten hatte man aus Respekt einen Tisch für sich allein zugestanden, und an der Tür warteten einige Graue geduldig auf einen freien Tisch, dabei waren längst nicht alle Plätze besetzt.

Wir teilten unseren Tisch mit einem Grünen Paar. Die beiden waren fortgeschrittenen Alters und offenbar so wohlhabend, dass sie sich synthetischgrüne Kleidung leisten konnten. Jeder sollte Zeuge ihrer bedingungslosen Hingabe an ihren Farbton sein, eine demonstrative und geschmacklose Zurschaustellung, die sie sich zweifellos nur durch den Verkauf ihrer Kindallokation hatten leisten können. Unsere Kleidung war in einer konventionellen Schattierung gefärbt, sichtbar nur für Rote, sodass wir uns in den Augen der Grünen, die uns gegenübersaßen, allein durch unsere Roten Farbkennzeichen-Anstecker von den Grauen unterschieden, aber ebenso wie diese von ihnen verachtet wurden. Rot und Grün sind zwar komplementär, aber das muss nicht heißen, dass sich Rote und Grüne mögen. Das Einzige, was uns eint, ist die gemeinsame Abscheu vor den Gelben.

»Du da«, sagte die Grüne Frau und zeigte, ausgesprochen unfein, mit ihrem Löffel auf mich. »Bring mir Marmelade.«

Ich gehorchte pflichtbewusst. Dieses herrische Gebaren der Grünen Frau war nicht untypisch. Auf der chromatischen Skala lagen wir drei Ränge unter den Grünen, was uns offiziell dazu verpflichtete, ihnen zu Diensten zu sein. Doch auch wenn wir in der Ordnung tiefer standen, gehörten wir innerhalb des etablierten Farbmodells von Rot, Gelb und Blau doch zu den Primärfarben. Ein Roter bekäme immer einen Sitz im Rat einer Stadt – so weit würden es die Grünen mit ihrem Status als Blau-Gelbe Bastarde niemals bringen. Köstlich, wie sie sich darüber ereiferten. Im Gegensatz zu den etwas tumben Orangenen, die bescheiden blieben und ihr Schicksal gut gelaunt und bereitwillig akzeptierten, kamen die Grünen nie darüber hinweg, dass keiner sie wirklich ausreichend ernst nahm. Der Grund hierfür lag auf der Hand: Sie hatten die Farbe der Natur für sich allein gepachtet und meinten daher, der Umfang ihres Sehvermögens müsste sich in ihrer Stellung innerhalb des Kollektivs niederschlagen. Nur die Blauen konnten ihnen noch ansatzweise diesen Anteil am Spektrum streitig machen, da ihnen der Himmel gehörte. Dieser Anspruch jedoch basierte auf der schieren Ausdehnung der Farbfläche, nicht auf einer Vielzahl von Farbschattierungen, und an einem wolkigen Tag konnten sie ihn nicht einmal geltend machen.

Falls ich gedacht hatte, der Kommandoton der Grünen Frau wäre allein meiner Farbe geschuldet, dann hatte ich mich geirrt. Unter meinem Roten Farbpunkt trug ich ein Abzeichen: ›Muss sich in Demut üben‹. Es bezog sich auf einen Zwischenfall mit dem Sohn des Oberpräfekten, und ich war dazu verurteilt worden, es eine Woche lang zu tragen. Wäre die Grüne Frau etwas gemäßigter gewesen, hätte sie mich wegen des ›1000 Meriten‹-Abzeichens, das ich ebenfalls trug, gleich wieder von dem Auftrag entbunden. Aber vielleicht war ihr das egal, vielleicht hatte sie einfach nur Appetit auf Marmelade.

Ich holte das Glas von der Anrichte, brachte es ihr, nickte respektvoll und widmete mich wieder meiner Postkarte. Sie zeigte Zinnobers alte Steinbrücke, und der Himmel war gegen einen Aufpreis von fünf Cent hellblau übertüncht worden. Für zehn Cent hätte ich zusätzlich noch grün gefärbtes Gras bekommen können, doch die Karte war für meine zukünftige Verlobte Constance Oxblood gedacht, und die fand Übercolorierung vulgär. Die Oxbloods waren eindeutig alter Farbadel und zogen, wenn eben möglich, gedämpfte Töne vor, obwohl sie es sich hätten leisten können, ihr Haus in der höchsten Farbsättigung streichen zu lassen. Ihnen erschien vieles vulgär, dazu gehörten auch die Russetts, die sie als nouveau-couleur betrachteten. Daher mein Status als ›potentieller Verlobter‹. Mein Vater hatte ihnen ein, wie wir sagen, ›halbes Versprechen‹ abgerungen: Es bedeutete, dass ich erste Option für Constance war. Die Vereinbarung beruhte nicht auf Gegenseitigkeit, war aber trotzdem ein gutes Geschäft, ein Zugeständnis, denn obwohl nur ein rostroter Russett und vor drei Generationen noch Grau, war der Rotanteil in meiner Farbwahrnehmung möglicherweise sehr viel höher als angenommen, folglich durfte ich nicht einfach übergangen werden.

»Schreibst du an Fischgesicht?«, fragte mein Vater schmunzelnd. »So schlecht kann ihr Gedächtnis doch nicht sein, dass sie dich schon vergessen hat.«

»Stimmt«, räumte ich ein, »allerdings ist trotz ihres Namens Konstanz nicht gerade ihre hervorstechendste Eigenschaft.«

»Verstehe. Schwirrt Roger Marone noch um sie herum?«

»Wie die Fliege um die Aasblume. Und bitte nenn sie nicht Fischgesicht.«

»Mehr Butter«, sagte die Grüne Frau, »und trödel diesmal nicht rum.«

Wir frühstückten zu Ende, packten rasch unsere Sachen und gingen hinunter zur Rezeption. Mein Vater wies den Portier an, unsere Koffer zum Bahnhof bringen zu lassen.

»Ein herrlicher Tag«, sagte der Geschäftsführer, als wir unsere Rechnung bezahlten. Er war ein dünner Mann mit einer edel geformten Nase, und er hatte nur ein Ohr. Der Verlust eines Ohrs war nicht ungewöhnlich, da Ohren unerfreulicherweise leicht abzureißen waren, ungewöhnlich war vielmehr, dass er es nicht wieder hatte annähen lassen, eine relativ einfache Prozedur. Noch weit interessanter war, dass er sein Blaues Farbkennzeichen oben am Kragenaufschlag trug, was als inoffizielles, wenn auch allgemein akzeptiertes Signal galt, dass er unter der Hand ›etwas organisieren‹ konnte, gegen Entgelt versteht sich. Wir hatten zum Abendessen Langusten bestellt, und er hatte sie nicht aus dem Bezugsscheinheft ausgestanzt. Es hatte uns eine halbe Merite gekostet, die wir dezent in die Serviette gewickelt hatten.

»Jeder Tag ist ein herrlicher Tag«, antwortete mein Vater munter.

»Ja, das stimmt«, sagte der Geschäftsführer freundlich, während wir unser Feedback austauschten. Feedback für das Hotel, weil es sauber und einigermaßen komfortabel war, und Feedback für uns, weil wir dem Haus keine Schande bereitet hatten, weder durch schlechte Tischmanieren noch durch lautes Reden in öffentlichen Räumen. »Haben Sie es noch weit heute Morgen?«

»Wir fahren nach Ost-Karmin.«

Schlagartig änderte sich das Verhalten des Blauen. Er sah uns merkwürdig an, gab uns die Meritenbücher zurück, wünschte uns eine frohe, möglichst ereignislose Zukunft und wandte sich rasch einem anderen Gast zu. Wir bedachten den Portier mit einem Trinkgeld, bestätigten uns gegenseitig noch mal die Abfahrtszeit des Zuges und machten uns auf den Weg zur ersten Station unserer Sightseeingtour.

»Hm«, ließ sich mein Vater vernehmen, nachdem wir unsere zehn Cent gespendet und das etwas heruntergekommene, aber saubere Kartenhaus betreten hatten und nun die Schlecht Gezeichnete Karte betrachteten. »Ich werde daraus nicht schlau.«

Die Schlecht Gezeichnete Karte war eigentlich nichts Besonderes, doch ihren Namen hatte sie durchaus verdient. »Wahrscheinlich hat sie genau aus diesem Grund die EntFaktung überlebt«, deutete ich an, denn die Karte war nicht nur rätselhaft, sie war auch ausgesprochen selten – außer der berühmten Geochromatischen Ansicht der Welt der Einstigen von den Gebrüdern Parker war es die einzige bekannte prä-Epiphanische Karte überhaupt. Ihre Seltenheit machte sie allerdings nicht interessanter. Minutenlang starrten wir das verblasste Pergament an und hofften, unser Unverständnis der Karte entweder auf ein höheres Level heben zu können oder zumindest den vollen Gegenwert unserer zehn Cent zu bekommen.

»Je intensiver man hinguckt, desto rasanter verringert sich die Eintrittsspende«, erklärte mein Vater.

Ich überlegte, ob ich ihn fragen sollte, wie lange wir sie uns angucken mussten, bis das Kartenhaus uns Geld schuldete, aber ich ließ es bleiben.

Er steckte den Reiseführer wieder ein, und wir traten nach draußen in den warmen Sonnenschein. Ein bisschen betrogen um unser Geld fühlten wir uns schon, gaben aber dennoch positives Feedback, da ja nicht der Kurator Schuld an der langweiligen Ausstellung war.

»Dad?«

»Ja?«

»Warum war der Hoteldirektor so abweisend, als von Ost-Karmin die Rede war?«

»Die Randzonen stehen im Ruf, von großer antigesellschaftlicher Dynamik zu sein«, beantwortete er nach einigem Nachdenken meine Frage, »und manche meinen, diese Ereignisfülle könnte zu fortschrittlichem Denken führen, mit allen Risiken, die damit für die Stagnation verbunden sind.«

Eine diplomatische Bemerkung von großer Weitsicht, wie sich in den folgenden Tagen noch häufig bestätigen sollte.

»Na gut«, sagte ich, »aber was meinst du?«

Er lachte.

»Ich meine, wir sollten uns jetzt das Oz-Denkmal angucken. Es ist mir egal, ob es so langweilig ist wie Magnolienfarbe, langweiliger als die Schlecht Gezeichnete Karte kann es zumindest nicht sein.«

Wir gingen die Straßen entlang Richtung Museum und ließen das bunte Treiben, den Staub, die Hitze und den Lärm von Zinnober auf uns wirken. Es wimmelte von Händlern, die mit Dingen des täglichen Bedarfs Geschäfte machten – wir trafen auf Viehhalter, Wasserverkäufer, Pastetenmänner, Geschichtenerzähler und Gewichtschätzer –, während in den kleinen Läden die längerfristigen Bedürfnisse befriedigt wurden: Hier arbeiteten Reparateure, Kunsthandwerker, Löffelhändler und Rechenkünstler, die Additionen und Subtraktionen anboten. Schlichter und Schlupflochkundler, die einen in allen die Regeln betreffenden Fragen berieten, konnten minutenweise engagiert werden, und es gab sogar einen Laden, der nur Schweblinge anbot, und einen anderen, der sich auf Postleitzahlengenealogie spezialisiert hatte. Zwischen alldem beobachtete ich ein höheres Aufkommen an Gelben als üblich, vermutlich sollten sie illegalen Farbtausch und Samenhandel unterbinden und darauf achten, dass niemand mit einem scharfen Gegenstand herumlief.

Zinnober, ungewöhnlich für ein Regionalzentrum, lag ziemlich am Rand der zivilisierten Welt. Im Westen erstreckte sich das Rotsteingebirge, und außer einigen isolierten Vorposten wie Ost-Karmin gab es keinerlei Siedlungen. Die unbewohnte Zone, das bedeutete wildes Land, Megafauna, versunkene Orte mit unerschlossenen Farbrestevorkommen und sehr wahrscheinlich Banden nomadisierenden Gesindels. Spannend und beängstigend zugleich. Bis vor einer Woche hatte ich von Ost-Karmin noch nie gehört, geschweige denn gedacht, dass ich dort einen Monat auf Bewährung in Demut verbringen sollte. Meine Freunde waren entsetzt und brachten ihren Ärger leise bis verhalten zum Ausdruck, verkündeten sogar, sie würden eine Petition initiieren, wenn sie nur einen Bleistift auftreiben könnten.

»Die Randzonen sind ein Sammelbecken für Haltlose, Einfältige und Farbtonschwache«, bemerkte Floyd Pinken, der ehrlich gesagt von allen dreien etwas hatte.

»Und sieh dich vor Schwächlingen und Selbstbefleckern, Fremdgehern und Unzüchtlern vor«, fügte Tarquin hinzu, der bei seiner Familiengeschichte in dieser Aufzählung auch keine schlechte Figur abgegeben hätte.

Dann sagten sie noch, dass ich eindeutig übergeschnappt sein müsste, die Sicherheit der Dorfgrenzen auch nur für eine Sekunde zu verlassen, und klärten mich darüber auf, was eine Reise in die Randzonen für Folgen haben würde: Nach einer Woche würde ich mit den Fingern essen, mich krumm halten und mir das Haar schulterlang wachsen lassen. Beinahe hätte ich mich mit Hilfe eines Darlehens meiner zweimal verwitweten Tante Beryl von dem Auftrag freigekauft, doch Constance Oxblood hielt gar nichts davon.

»Was sollst du da machen?«, hatte sie mich gefragt, als ich ihr den Grund für meine Reise nach Ost-Karmin nannte.

»Eine Stuhlzählung, mein Schätzchen«, hatte ich ihr erklärt. »Die Zentrale befürchtet, die Stuhldichte könnte unter die vorgeschriebene Marge von 1,8 pro Person gefallen sein.«

»Wie unfassbar aufregend! Zählt eine Ottomane auch als Stuhl oder eher als großes, steifes Kissen?«

Dann sagte sie noch, dass ich beträchtlichen Mut und löbliche Tapferkeit bewiese, wenn ich hinführe, also entschied ich mich doch dafür. Bei der Aussicht, in die Familie der Oxbloods aufgenommen zu werden und mich als präfekttauglich zu erweisen, konnte ich die Horizonterweiterung, die eine Reise und die Möbelzählung ohne Zweifel mit sich bringen würden, ganz gut gebrauchen. Vier Wochen in der eigentlich unerträglich primitiven Umgebung der Randzonen würden mir das durchaus bieten.

Das Oz-Denkmal übertraf die Schlecht Gezeichnete Karte allein schon durch seine Dreidimensionalität. Es war eine Bronzegruppe äußerst seltsam geformter Tiere, das Ganze zwei Meter hoch und knapp anderthalb Meter breit. Nach Auskunft des Museumsführers war sie vor drei Jahrhunderten im Zusammenhang mit der EntFaktung in Stücke zerlegt und in den Fluss geworfen worden, deswegen waren nur zwei der ehemals fünf Figuren übriggeblieben. Die am besten erhaltene stellte ein Schwein dar, das ein Kleidchen und eine Perücke trug, außerdem gab es noch einen rundlich geformten Bären mit Schlips. Von der dritten und vierten Figur war fast nichts übriggeblieben und von der fünften nur zwei an den Knöcheln gestutzte Klauenfüße, die keinem heutigen Lebewesen zuzuordnen waren.

»Für ein Schwein sind die Augen sehr groß, fast wie bei einem Menschen«, sagte mein Vater bei näherer Betrachtung. »Ich habe einige Bären in meinem Leben gesehen, aber keiner hatte einen Hut auf dem Kopf.«

»Anthropomorphismus war damals ziemlich im Schwange«, behauptete ich kühn, aber eigentlich gehörte das längst zum Allgemeinwissen. Die Einstigen hatten noch viele andere unerklärliche Gewohnheiten, allen voran die Neigung, Fakten durch Fiktion zu verfälschen, wodurch es sehr schwierig wurde, zu unterscheiden, was tatsächlich passiert war und was nicht. Die Skulptur war zum Gedenken an Oz errichtet worden, so viel war immerhin bekannt, doch die Widmungsinschrift auf dem Sockel war bis zur Unkenntlichkeit verwittert, sodass sie zu den anderen, durch die Jahrhunderte überlieferten Geschichten um Oz in keinen nachvollziehbaren Zusammenhang gebracht werden konnte. Die »Oz-Frage« war lang und breit in Debattierclubs diskutiert, etliche wissenschaftliche Aufsätze darüber im Spectrum publiziert worden. Doch während die Smaragdstadt heute noch als Zentrum für Bildung und Qualifikation existiert und Überreste der Blechmänner in großer Zahl durch Wertgutsammel-Kommandos ausgegraben worden waren, hat sich im gesamten Kollektiv bisher kein einziger Hinweis auf Ziegelsteinwege gefunden, weder aus natürlichem noch aus synthetischem Gelb – und dass Affen fliegen können, diese Möglichkeit haben Naturforscher schon vor langer Zeit ausgeschlossen. Oz, so die weit verbreitete Meinung, war eine Fiktion gewesen, und eine höchst kuriose obendrein. Dennoch, die Bronzeskulptur war geblieben. Alles ein großes Rätsel.

Die Exponate im Museum sahen wir uns danach nur noch flüchtig an, und auch nur die von mehr als bloß allgemeinem Interesse. Stehen blieben wir vor der Sammlung von Vimto-Flaschen, dem konservierten Ford Fiesta, der auf schamlos offensichtliche Weise auf alt getrimmt worden war, und schließlich vor dem Turner, von dem mein Vater behauptete, es sei »nicht sein Bestes«. Dann begaben wir uns ein Stockwerk tiefer und bestaunten die realistischen Darstellungen in dem lebensgroßen Gesindel-Diorama, das eine typische Homo-feralensis-Siedlung zeigte. Alles wirkte irritierend echt, voller Wildheit und ungezügelter Lust. Es basierte auf Alfred Peabodys bahnbrechendem Bericht Sieben Minuten unter Gesindel. Wir betrachteten die Schaufensterpuppen zusammen mit einer kleinen Gruppe Schulkinder, die die niedere Ordnung Mensch studierte, sicher als Teil eines Arbeitsprojekts im Fach Historische Theorie.

»Fressen die wirklich ihre eigenen Kinder?«, fragte entsetzt eine der Schülerinnen, die fasziniert auf das Tableau starrte.

»Selbstverständlich«, antwortete der Lehrer, ein älterer Blauer, der es besser hätte wissen müssen. »Und wenn du deinen Eltern nicht gehorchst, die Regeln nicht befolgst und dein Gemüse nicht isst, kommen sie auch zu dir und fressen dich.«

Ich selbst hatte so meine Zweifel an diesen lächerlichen Behauptungen über das Verhalten von Gesindel, aber ich behielt sie für mich. Historische Theorie war im Grunde Wilde Theorie, mehr nicht.

Wie sich herausstellte, konnte der Phonograph doch nicht vorgeführt werden, denn sowohl das Gerät als auch die Musikscheibe waren mit einem sehr großen Hammer »außer Betrieb« gesetzt worden. Es war keine Böswilligkeit, sondern eine notwendige Maßnahme im Zusammenhang mit Fragen der Rücksprung-Konformität. Irgendein Blödmann hatte vergessen, das Gerät auf die Liste der diesjährigen Ausnahmezertifikate setzen zu lassen. Das Museumspersonal schien leicht verärgert darüber, denn mit der Zerstörung des Artefakts reduzierten sich die Vorführ-Phonographen des Kollektivs auf ein einziges Exemplar in Kobalts Museum für Das Große Ereignis.

»Aber ganz so schlimm war es auch wieder nicht«, fügte der Kurator hinzu, ein Roter mit sehr buschigen Augenbrauen. »Wenigstens darf ich jetzt behaupten, als letzte Person Mr Simply Red gehört zu haben.«

Nachdem wir detailliert Feedback gegeben hatten, verließen wir das Museum und machten uns auf den Weg zum Stadtpark.

Unterwegs hielten wir bewundernd an einem eindrucksvollen, uralten Wandgemälde an, das die gesamte Fläche eines Backsteingiebels zierte. Es forderte ein längst dahingeschwundenes Publikum auf: »Trink Ovomaltine und du bleibst gesund und lebensfroh.« Auf dem Bild waren eine Tasse zu sehen und zwei glückliche Kinder, die mit fußballgroßen Augen zufrieden und sehnsuchtsvoll in die Welt blickten. Obwohl verblasst, waren an den Lippen und dem Schriftzug noch immer rote Farbkomponenten zu erkennen. Prä-Epiphanische Wandgemälde waren selten, und wenn es sich um Darstellungen der Einstigen handelte, rundweg gruselig. Besonders die Augen. Die Pupillen waren, anders als die feinen, sauberen Punkte normaler Leute, unnatürlich weit und dunkel, und sie waren leer, ganz so als wären die Köpfe, in denen die Augen steckten, hohl – was dem Ausdruck von Glück auf den Gesichtern etwas seltsam Gekünsteltes verlieh. Wir blieben kurz stehen und gingen dann weiter.

Colorierte Gärten waren für jeden Besucher Pflichtprogramm, und was Zinnober in der Hinsicht zu bieten hatte, enttäuschte uns nicht. Der Garten war innerhalb der Stadtmauern angelegt, in der Nähe der Brücke, eine blattreiche Enklave im Halbschatten, mit Brunnen, Pergolen, Kieswegen, Statuen und Blumenbeeten. Es gab sogar einen Musikpavillon und einen Eisstand, nur keine Musik und auch kein Eis. Das wirklich Besondere an Zinnobers Garten jedoch war, dass die Farbe direkt aus dem Versorgungsnetz eingespeist wurde, wodurch alles außergewöhnlich hell leuchtete. Wir spazierten zur Hauptwiese, unmittelbar hinter dem malerisch efeuumrankten Rodin, und bestaunten die weite Fläche aus synthetischem Grün. Sie stellte eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Garten zu Hause dar, denn die ganze Anlage war auf die hiesige Überzahl Roter Augen eingestellt. In Jade-unter-der-Limone lag der Schwerpunkt eher auf Personen, die Grün sehen konnten, wodurch der Rasen für unsereins so gut wie gar keine Farbe bekam und alles Rote viel zu hell wurde. Hier dagegen herrschte ein nahezu perfektes Farbgleichgewicht, und schweigend genossen wir die raffinierte chromatische Symphonie, die sich vor uns abspielte.

»Ich würde meine linke Klöte hergeben, wenn ich im Roten Sektor wohnen könnte«, sagte mein Vater in einem seltenen Anflug von Derbheit.

»Die linke hast du schon vergeben«, erinnerte ich ihn. »In der vagen Hoffnung, dass der Alte Magenta frühzeitig in Rente geht.«

»Wirklich?«

»Letzten Herbst, nach dem Zwischenfall mit dem Rhinosaurus.«

»Ein Vollidiot, der Mann«, sagte mein Vater und schüttelte traurig den Kopf. Der Alte Magenta war unser Oberpräfekt und hätte wahrscheinlich, wie viele Purpurne, schon Probleme damit, sich selbst im Spiegel zu erkennen.

»Glaubst du, dass Gras wirklich diese Farbe hat?«, fragte mich mein Vater nach längerem Schweigen.

Ich zuckte mit den Schultern. Die Frage ließ sich kaum beantworten. Man konnte höchstens sagen, dass NationalColor der Meinung war, Gras sollte diese Farbe haben. Das war aber auch alles. Fragte man einen Grünen, wie grün das Gras sei, fragte der dich zurück, wie rot ein Apfel sei. Interessanterweise war das Gras jedoch nicht überall gleichmäßig grün. Eine etwa tennisplatzgroße Stelle am hinteren Ende des Rasens hatte sich in ein hässliches Blaugrün verfärbt. Diese Ungleichförmigkeit weitete sich wie ein Wasserfleck aus, die Farbabweichung hatte bereits einen Baum und einige Blumenbeete erreicht, die jetzt ungewöhnliche, weit außerhalb der Botanischen Standardskala liegende Farbtöne angenommen hatten. Irritiert beobachteten wir, wie jemand in der Nähe der Anomalie in eine Zugangsluke starrte, und gingen hinüber, um uns das anzusehen.

Wir hatten gedacht, er wäre ein Ingenieur von NationalColor, der sich des Problems annahm, aber es war ein Roter Parkwächter. Er sah auf unsere Farbkennzeichen und begrüßte uns freundlich.

»Probleme?«, fragte mein Vater.

»Schlimmer geht es gar nicht«, antwortete der Parkwächter entnervt. »Schon wieder eine Verstopfung. Ständig verspricht der Rat, den Park neu verrohren zu lassen, aber wenn es mal Geld gibt, wird es für Frühwarnsysteme gegen Schwäne, für Blitzableiter oder anderen Schnickschnack ausgegeben.«

Er redete freimütig, aber wir waren ja unter uns, deswegen konnte er sich sicher fühlen.

Neugierig spähten wir in die Zugangsluke, durch die die Cyanblau-, Gelb- und Magenta-Farbeinspeisungsrohre ihren Stoff in einen der zahlreichen, exakt kalibrierten Mischer einleiteten, um die für Gras, Sträucher und Blumen jeweils nötigen Tönungen zu erzielen. Von hier aus wurde das unter dem Park verlegte Netz aus Kapillaren versorgt. Die Colorierung von Gärten war eine hochkomplexe Angelegenheit, bei der es in erster Linie auf die Abstimmung der osmotischen Koeffizienten der verschiedenen Pflanzen mit dem jeweils spezifischen Gewicht des Farbstoffs ankam – bevor man sich den Problemen der Druckdichte, Verdampfungsrate und jahreszeitlich bedingten Farbvariationen widmen konnte. Coloristen mussten sich ihre Vergünstigungen und Boni hart erarbeiten.

Ich konnte mir gut vorstellen, was der Haken war, auch ohne einen Blick auf den Strömungsmesser. Die blaugrüne Schattierung des Rasens, der gräuliche Schimmer auf dem Scharbockskraut und der purpurrote Mohn wiesen auf einen lokalen Gelbmangel hin, und tatsächlich, so war es auch – der gelbe Strömungsmesser stand starr auf null. Der Sichtschlitz dagegen zeigte jede Menge Gelb, es gab also keine Versorgungslücke im Park-Unterwerk.

»Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt«, sagte ich vorsichtig, schließlich wusste ich nur zu gut, dass unerlaubte Manipulation am Besitz von NationalColor eine Strafe von 500 Meriten nach sich zog.

Der Parkwächter sah erst mich an, dann meinen Vater, dann wieder mich. Er biss sich auf die Lippe, kratzte sich am Kinn, schaute sich um und senkte die Stimme beim Sprechen.

»Lässt es sich schnell beheben?«, fragte er. »Um drei Uhr haben wir eine Hochzeit. Es sind zwar nur Graue, aber man will sich ja nicht lumpen lassen.«

Ich sah zu meinem Vater, der mir zunickte, und ich zeigte auf das Rohr.

»Der gelbe Strömungsmesser klemmt. Der Rasen bekommt nur die Cyan-Komponente von Grasgrün. Und obwohl ich natürlich niemals eine Regelübertretung gutheißen könnte«, fügte ich noch rasch hinzu, damit ich auf der sicheren Seite war, falls sich plötzlich alles braun verfärbte, »denke ich doch, dass ein gut platzierter Schlag mit einem Schuhabsatz den Schaden beheben würde.«

Der Parkwächter schaute sich noch mal um, zog einen Schuh aus und befolgte meinen Rat. Fast umgehend war ein gurgelndes Geräusch zu vernehmen.

»Da kann man ja gelb vor Neid werden«, sagte er. »So einfach ist das? Hier.«

Er steckte mir eine halbe Merite zu, bedankte sich und zog los, um die Grasschnitte zur Cyan-Gelb-Rückgewinnung einzusammeln.

»Woher wusstest du das?«, fragte mich mein Vater, als wir außer Hörweite des Mannes waren.

»Zufällig aufgeschnappt«, antwortete ich.

Vor ein paar Jahren hatte es bei uns mal einen Magentarohrbruch gegeben, ein spannendes und zugleich dramatisches Ereignis – ein Purpur-Geysir, der sich über die ganze Hauptstraße ergoss. NationalColor war umgehend zur Stelle gewesen und hatte uns förmlich belagert. Ich meldete mich als freiwilliger Helfer in der Teeküche, um alles aus nächster Nähe mitzukriegen. Die technische Fachsprache der Coloristen war reichlich obskur, aber ein bisschen hatte ich trotzdem begriffen. Es war der Traum eines jeden Einwohners, bei NationalColor zu arbeiten, auch wenn die Aussichten gering waren: Makellose Augen, perfekte Feedbacks, zahllose Meriten sowie Kenntnisse in fortgeschrittenem Katzbuckeln waren nur die Grundvoraussetzungen, und lediglich einer von tausend qualifizierten Bewerbern wurde schließlich für das Eintrittsexamen zugelassen.

Wir schlenderten durch den Garten, solange die Zeit es uns erlaubte, saugten die synthetischen Farben in uns auf und bekamen umgehend gute Laune. Ungewöhnlich zwar, aber hier gab es Hortensien in beiden Farben und von zarter Hand gefärbte Azaleen, in einem Ton, der außerhalb der CYM-Skala lag; ein ganz seltener Luxus, offenbar ein Erbe von einem reichen Fliederlila. Man sah nur wenig reines Gelb, wie uns auffiel, wahrscheinlich um die Gelben zu beschwichtigen. Sie mochten ihre Blumen lieber im Naturzustand, und da sie Ärger machen konnten, wenn man nicht auf sie einging, ließ man ihnen gewöhnlich ihren Willen. Als wir auf dem Rückweg wieder an dem Rasenstück vorbeikamen, fing die verfärbte Stelle gerade an, sich wieder in helles Grasgrün zu verwandeln, auch bekannt unter der technischen Bezeichnung 102–100–64. Rechtzeitig zu der Hochzeit würde es seine ganze Farbintensität erreichen.

Wir verließen den Colorgarten und gingen zurück zum Hauptplatz. Unterwegs kamen wir an einem Fremdgeher vorbei, der am Straßenrand hockte, eingehüllt in eine raue Decke, aus der nur die bettelnde Hand herausragte. Ich legte meine eben erworbene halbe Merite hinein, und die Gestalt nickte zum Dank. Mein Vater sah auf die Uhr.

»Ich schlage vor«, sagte er mit wenig Begeisterung in der Stimme, »dass wir uns jetzt das Kaninchen-Erlebnis antun.«

Heilen nach Zahlen

2.6.19.03.951: Ein Einwohner gilt als Purpurner, wenn die Werte der Rot- und Blau-Wahrnehmung weniger als dreißig Punkte auseinanderliegen. Bei größerer Spanne wird die Person der dominierenden Farbe zugeordnet. Eheliche Konversionsregeln behalten ihre Gültigkeit.

Der Weg zu dem Kaninchen, das wir am Ende doch nicht sehen sollten, führte uns an Zinnobers Farbengeschäft vorbei, ein Umstand, den wir bei der Planung unserer Reise nicht beachtet hatten. Hätte ich gewusst, dass NationalColor hier eine Filiale betrieb, hätte ich darauf bestanden, mindestens fünfmal betont langsam daran vorbeizuschlendern. Das Schaufenster war in gedeckten Farben dekoriert, einem synthetischen Schlüsselblumengelb und Olivgrün sowie dem Schriftzug von NationalColor in Mittelblau, so wie ich mir den Himmel vorstellte. Verlockend in Reihen arrangierte Farbeimer wurden ausgestellt, dazu kleine Tuben Pflanzencolorierer für den heimischen Garten, falls man sich keinen Anschluss an das Versorgungsnetz leisten konnte. Für Leute, die ihre eigene Farbe zur Schau stellen wollten, gab es außerdem Dosen mit Textilfärbemittel und Glasampullen mit Lebensmittelfarben, auch gerne als Partyspaß benutzt, um drohende Langeweile bei Abendgesellschaften zu vermeiden.

Ich verlangsamte mein Schritttempo, als ich an dem Farbengeschäft vorbeiging, denn ostentatives Glotzen galt als ausgesprochen niederchromatisch, und Betreten war absolut tabu, hatte ich dort doch nichts zu suchen. Einige Farben in der Auslage konnte ich gut erkennen, zum Beispiel einen spezifischen Gelbton, der häufig bei Narzissen, Zitronen, Bananen und Ginster vorkommt, aber auch noch andere, wildschwüle Blauschattierungen, die ich noch nie gesehen hatte, ein freches Blassgelb, das wer weiß was schmückt, und ein wollüstiges Mauve, das ein Kribbeln im Schritt hervorrief. Auf den Dosen las ich Bezeichnungen, die mir schon bekannt waren, Umbra, Chartreuse, Gordini, Toter Lachs, Flieder, Feldkittel, Turquoise und Aquamarin, und andere, die ich noch nie gehört hatte, Maisbart, Pfarrhaus, Jaguar, Alter Bindfaden, Chiffon und Suffield. Ein Augenschmaus. Vor dem Eingang drosselte ich mein Schritttempo noch einmal, denn der Innenraum war genauso glänzend geschmückt wie das Schaufenster, und redegewandte, farbgewiefte Verkäufer von NationalColor halfen Präfekten aus entlegenen Orten bei der Auswahl. Unsere Präfekten hatten sicher ein ganz ähnliches Geschäft aufgesucht, um einen Preis für die Terra Verte, die jetzt unser Rathaus schmückte, auszuhandeln, ebenso Mr Oxblood. Constance’ Familie war wohlhabend genug, um sich Farben in Maßanfertigung mischen zu lassen – wilde, hinreißende Etrusker- und Klein-Tönungen, die bei den jährlich stattfindenden panchromatischen Gartenfesten der Familie den Geist freisetzen und den Kortex reizen sollten.

Dann waren wir am Laden und der Farbwunderwelt vorüber, und der Besuch des Kaninchens, der uns eben noch so fantastisch erschienen war, wirkte mit einem Mal dumpf und sinnlos. Der Bahnhof lag in der Richtung, in die wir liefen, an diesem Geschäft würden wir also heute nicht noch mal vorbeikommen, wenn überhaupt je.

Plötzlich ein Schrei, eine Rangelei, ein Aufprall, noch ein Schrei, und Sekunden später lief ein NationalColor-Angesteller auf die Straße.

»Du da!«, sagte er und zeigte auf den erstbesten Grauen, den er erblickte. »Schnell! Einen Mustermann! Beeil dich!«

Es gibt Momente im Leben, da kommt einem das plötzliche Unwohlsein oder gar der Tod eines anderen Menschen gelegen. Dies war so ein Moment, denn mein Vater war ein Mustermann, und das Pech eines Fremden konnte mir hier vielleicht Zugang zu dem Farbengeschäft verschaffen, wenn auch nur für ein paar Minuten. Ich zog meinen Vater am Ärmel.

»Dad …?«

Er schüttelte den Kopf. Er fühlte sich nicht verantwortlich. Es gab genug andere Heiler in Zinnober, und wenn die Situation außer Kontrolle geriet, würde er am Ende noch schlechtes Feedback abkriegen. Ich musste mir schnell etwas einfallen lassen. Ich tippte auf mein Handgelenk, wo ich sonst eine Uhr trage, und stellte dann die Hände wie Kaninchenohren an den Schläfen auf. Mein Vater begriff sofort, machte auf dem Absatz kehrt und lief zurück zu dem Farbengeschäft. Die Wahl zwischen einem schlechten Feedback und der Möglichkeit, der Besichtigung des Kaninchens zu entkommen, war für ihn keine echte Wahl. Für mich war die Sache damit gelaufen. Wir sahen uns das Letzte Kaninchen doch nicht an, und ich war auf dem besten Weg, von einem Yateveobaum verschlungen zu werden.

Kaum hatten wir das Geschäft betreten, kitzelte mich der süßliche Geruch synthetischer Farbe in der Nase. Es war ein unverkennbarer Duft, eine seltsame Mischung aus verschmorten kandierten Äpfeln, Reispudding und Mottenkugeln. Er erinnerte mich an die jährliche Erneuerung der Farbanstriche, die ich als Kind miterlebt hatte. Wir stellten uns windabwärts von den Anstreichern auf und atmeten tief durch die Nase. Der Geruch frischer Farbe war unweigerlich mit den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten am Gründungstag verbunden und mit Renovierungsarbeiten.

»Wer sind Sie?«, fragte der Blaue Colorist, der den Grauen losgeschickt hatte und misstrauisch das Rote Farbkennzeichen meines Vaters beäugte.

»Holden Russett«, sagte Dad. »Mustermann, Klasse II, Urlaubsvertretung.«

»Gut«, lautete die schroffe Antwort. »Dann legen Sie mal los.«

Während mein Vater sich hinkniete und sich um den Patienten kümmerte, sah ich mich neugierig um. An der Wand hingen Proben aller universell sichtbaren Farbtöne der NationalColor-Skala, eine Anleitung »für den schmalen Geldbeutel«, wie man seinen Garten selbst coloriert, und ein Plakat, das für eine brandneue Farbe warb, die erst kürzlich der Großen Farbmusterpalette hinzugefügt worden war: ein Gelbton, der es ermöglichte, Bananen von Zitronen und Vanillepudding chromatisch zu unterscheiden. Es gab auch Schablonen aus Seidenpapier für Wandgemälde im Maßstab eins zu eins, mit nummerierten Umrissen zur einfachen Übertragung, und neben der Theke standen Mischtrommeln, Malerstöcke, Verdünner, Reabsorbenzien, Pinsel in allen nur erdenklichen Stärken und – für die prestigeträchtigen Großflächenarbeiten – Farbrollen. Hinter den Farbeimern erkannte ich auch den Eingang zum Magnolienzimmer, in dem Kunden vor dem Genuss eines besonders zarten Farbtons ihre persönliche visuelle Farbpalette reinigen konnten.

Dad stieß mich an, und ich kniete mich neben ihn. Der Patient war ein gut gekleideter Herr im fortgeschrittenen Alter von etwa sechzig Jahren. Er lag auf dem Bauch, den Kopf zur Seite, die Augen blickten ausdruckslos in die Ferne. Offenbar hatte er bei seinem Sturz einen blauen Farbtopf umgeworfen, denn die Angestellten waren eifrig dabei, mit Schippen und Kellen die kostbaren Pigmente vom Boden aufzunehmen und wieder in den Topf zu befördern.

Dad fragte den Mann nach seinem Namen und klappte, als er keine Antwort erhielt, rasch seinen Reisemusterkoffer auf, woraus er einen Monitor entnahm, den er an ein Ohrläppchen des Mannes anschloss.

»Halt mal seine Hand, und achte auf seine Vitalzeichen.«

Der Monitor brauchte einen Moment, um die innere Musik des Mannes aufzunehmen, dann leuchtete die mittlere Lampe auf, ohne zu blinken, was ein gutes Zeichen war. Bernstein, stabil, vielleicht war es ja doch nur eine einfache Sommerschwermut.

Dad fasste in die Brusttasche des Patienten, zog das Meritenbuch des Mannes hervor und schlug die letzte Seite auf, wo der Chromatische Wert des Inhabers eingetragen war

»Oh, Scheibenkleister!«, sagte er, in einem Ton, der nur eins bedeuten konnte.

»Purpur?«, fragte ich.

»Rot achtundsechzig, Blau einundachtzig«, bestätigte er, und pflichtbewusst notierte ich den Wert auf den Unterarm des Mannes, während mein Vater die nötige Farbdosierung in die Messbrille einwählte. Eigentlich hatte ich nicht vor, beruflich in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, aber ich hatte mich oft genug in seiner Nähe aufgehalten, um zu wissen, was in so einer Situation getan werden musste. Die meisten in der Chromatikologie verwendeten Breitband-Heilfarbtöne wirkten zwar unabhängig von der Farbwahrnehmung des jeweiligen Patienten, für die feineren Schattierungen jedoch brauchte man Standard Vision, um auf den Kortex einzuwirken, daher der Farbausgleich über die Messbrille.

»Ist er ein Purpurner?«, wiederholte einer der Verkäufer besorgt meine Frage. Purpurne hielten zusammen, und jede Nachlässigkeit beim Versuch, das Leben eines Purpurnen zu retten, konnte schwerwiegende Konsequenzen haben.

»Zu vierundsiebzig Prozent«, bemerkte ich nach einer rasanten Kopfrechenleistung und fügte, vielleicht unnötigerweise, hinzu: »Ganz bestimmt ein Präfekt.«

Wir wälzten den Mann auf die Seite, und als die Verkäufer und Kunden das an seinem Jackettaufschlag befestigte purpurfarbene Kennzeichen sahen, wurde es still im Raum. Nur der unerwartete Todesfall eines Ultravioletten hier im Geschäft hätte ihnen mehr Kopfschmerzen bereitet. Allerdings setzte es auch meinen Vater unter Druck. Wenn er hier versagte, bekäme er nicht nur negatives Feedback, sondern müsste sich auch rechtfertigen. Kein Wunder, dass Mustermänner nur ungern auf unerwartete Hilferufe reagierten.

»Wir hätten uns lieber das Kaninchen ansehen sollen«, murmelte er und setzte dem Mann die farbausgleichende Messbrille auf die Nase. »Gib mir mal eine 35– 89 – 96er.«

Ich ging die Reihe der kleinen, runden Glasscheiben in seinem Musterkoffer durch, suchte die gewünschte aus und reichte sie ihm.

»35– 89 – 96«, wiederholte ich wie ein Profi.

»Linkes Auge achtundsechzig Komma zwei Footcandle«, sagte Dad und schob die Scheibe in den entsprechenden Schlitz des Brillengestells. Er justierte den Lichtwert auf seinem Blitzer, und ein hohes Wimmern zeigte uns an, dass sich das Gerät auflud. Sorgsam notierte ich Zeitpunkt, Code, Dosierungsmenge und »L« für linkes Auge auf der Stirn des Purpurnen, damit die nachfolgenden Heiler wussten, was verabreicht worden war. Als der Blitzer funktionsbereit war, rief mein Vater: »Deckung!«, und alle Anwesenden im Geschäft kniffen die Augen zu. Ich hörte einen Piepston, das Zeichen, dass der Blitzer das Licht durch die farbige Glasscheibe auf dem Gestell entlud und es von dort auf die Netzhaut und den visuellen Kortex des Mannes gelangte. Es war ein komisches Gefühl, an das man sich einfach nicht gewöhnen konnte. Meine erste Blitzung dieser Art war im Zusammenhang mit meiner kombinierten Ebola-Masern-H6N14-Impfung im Alter von sechs Jahren erfolgt, und für einen kurzen Moment hatte ich Musik gesehen und Farben gehört, jedenfalls war es mir damals so vorgekommen. Außerdem hatte ich den ganzen Tag über gesabbert, was normal ist, und eine Woche lang den Geruch von Brot in der Nase gehabt, was nicht normal ist.

Der Purpur-Patient zuckte zusammen, als die Farbe in sein Sehzentrum sickerte. Die Scheibe musste hellorange sein, stark genug, um einen Mann diesen Alters wieder ins Leben zurückzurufen. Wie das genau funktionierte, wusste niemand so recht. Trotz aller Verdienste um die Gesundheit des Kollektivs blieb die Chromatikologie eine unterentwickelte Wissenschaft. Meinem Vater war das weitgehend egal. Er vermischte oder erforschte die nötigen Farbtöne nicht weiter, er stellte lediglich die Diagnose und verabreichte die erforderliche Farbschattierung. Wenn mein Vater mal milde gestimmt war, nannte er diese Methode bescheiden »Heilen nach Zahlen«.

Aber außer laut zu lachen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben – eine befremdliche, doch nicht gänzlich ungewöhnliche Reaktion –, verschlimmerte sich der Zustand des Purpurnen sogar noch.

»Bernstein, blinkend«, las ich von dem Monitor ab, der noch immer an das Ohrläppchen angeschlossen war.

»Wir verlieren ihn«, hauchte mein Vater und gab mir die 35– 89 – 96er-Scheibe zurück. »Gib mir mal eine 116 – 37 – 97er.«

Ich suchte die hellgrüne Scheibe heraus und hielt sie ihm hin. Dad behandelte jetzt das andere Auge, rief wieder »Deckung!« und schaltete den Blitzer ein. Das linke Auge des Purpurnen zuckte wie wild, und seine Vitalzeichen sackten auf Rot und Bernstein, wild blinkend. Dad bat mich um eine 342 – 94 – 98er Scheibe, um unseren Patienten wieder ins Lot zu bringen und die Wirkung der 35 – 89 – 96er umzukehren. Das wiederum hatte einen radikalen Effekt – es ging nämlich nach hinten los. Mit einem letzten Aufbäumen erloschen alle Lebenszeichen, und der Ohrenmonitor sprang auf Rot, anhaltend.

»Er ist hinüber«, sagte ich entsetzt, und allen, die zugeschaut hatten, stockte vor Schreck der Atem.

»Nach einer einzigen 342 – 94 – 98er?«, entgegnete mein Vater ungläubig. »Unmöglich!«

Dad überprüfte die Scheibe, die ich ihm herausgesucht hatte, aber sie war in Ordnung. Er wischte sich die Stirn, holte die Neunzig-Sekunden-Sanduhr aus seinem Koffer und stellte sie neben sich auf den Boden. Bei Herzstillstand braucht das Blut neunzig Sekunden, um aus der Netzhaut abzufließen. Sobald der Augentod eintritt, gibt es keine Möglichkeit mehr, Farbe in den Körper des Patienten einzugeben, es ist aus und vorbei. Das wäre schlimm, sogar sehr schlimm, nicht nur, weil unser Mann ein Purpurner war, sondern weil durch seinen verfrühten Tod seine Funktionalität nicht zur Gänze ausgeschöpft worden wäre. Und jeder, der das Planziel nicht erreichte, war eine vergeudete kommunale Investition.

Dad probierte es noch mit einigen anderen Farbtönen, schaltete wieder den Blitzer ein, doch ohne Erfolg. Dann stellte er die Behandlung ein und überlegte fieberhaft, während der Sand unerbittlich durch die Uhr rieselte.

»Alle Versuche sind fehlgeschlagen«, flüsterte er mir zu. »Irgendwas ist mir entgangen.«

Im Geschäft war es mucksmäuschenstill. Keiner wagte zu atmen. Ich schaute hoch zu den Kunden und Angestellten, aber die sahen mich nur verständnislos an, unfähig, uns beizustehen. NationalColor kümmerte sich um Deko-Farbtöne, nicht um Heil-Farbtöne. Es mischte zwar auch euphorisierende Schattierungen, um die Einwohner bei Laune zu halten, aber das geschah nur nach Absprache mit dem General-Mustermann.

Plötzlich kam mir ein verwegener Gedanke.

»Die Farbtöne schlagen deshalb nicht an«, flüsterte ich, »weil der Mann gar kein Purpurner ist!«

Dad sah mich misstrauisch an. Falschkennzeichnung kam extrem selten vor, zehntausend Meriten Strafe stand darauf, also praktisch Reboot. Da konnte man auch gleich Schluss machen und sich in den Nachtzug legen.

»Selbst wenn es stimmt«, antwortete er drängend im Flüsterton, »es würde uns auch nicht weiterhelfen. Ist er ein Roter, ein Blauer, ein Gelber? Und wie viel Farbe kann er sehen? Wir bräuchten ein halbes Jahr, um alle Kombinationen durchzuspielen.«

Ich sah wieder nach unten, auf die Hand des Mannes, die ich immer noch hielt, und erst jetzt fiel mir auf, dass die Handflächen ganz rau waren, von einem Finger fehlte das oberste Glied, und die Fingernägel waren brüchig und ungepflegt.

»Er ist ein Grauer.«

»Ein Grauer?«

Ich nickte. Dad sah erst zu mir, dann zu dem Patienten, dann zu der Sanduhr. Die letzten Körner rieselten durch die Öffnung, und ohne einen konkreten Plan, außer der Standardvariante ›Nichtstun und Hoffen‹, nahm mein Vater dem Mann das Brillengestell ab, wählte eine Scheibe aus und blitzte, nachdem er noch »Deckung!« gerufen hatte, die Farbe dem Mann direkt in die Augen. Der Effekt war umwerfend. Der Graue krampfte, sein Herzschlag setzte wieder ein, und die Anzeige am Ohrmonitor sprang zurück auf Bernstein, stabil. Nach wenigen Minuten und der Anwendung einiger sorgfältig ausgewählter Farbscheiben, auf die der Patient positiv und vor allem vorhersehbar reagierte, stabilisierte sich sein Zustand bei Grün, blinkend. Alle im Geschäft zeigten sich erleichtert und plapperten drauflos. Für die Rettung eines, wie sie meinten, so bedeutenden Einwohners, hätte sich mein Vater ja wohl ein dreifaches A-Feedback verdient und einen Kuchen-Bon obendrein. Wir ließen sie reden und wechselten nur kurz Blicke, aber mein Vater ließ noch nicht ab von dem Mann. Warum die Chance einer völligen Heilung vertun? Das Kollektiv war auf jeden einzelnen Grauen angewiesen, eigentlich sogar mehr als auf Purpurne, auch wenn das nie jemand zugegeben hätte.

Eine Frau betrat hektisch das Geschäft und kniete sich neben uns. Sie stellte sich als Miss Pink vor, Junior-Musterfrau in Zinnobers Praxis. Verwundert sah sie meinen Vater an, als sie die vielen Farbtonziffern auf der Stirn des Grauen gelesen hatte, und er erklärte ihr mit gedämpfter Stimme, dass es sich bei dem Patienten um eine Falschkennzeichnung handelte.

»Soll das ein Witz sein?«, sagte sie und schaute so nervös, als reichte allein die Nähe zu so einem schlimmen Gesetzesbrecher aus, um selbst Schuld auf sich zu laden.

»Das ist mein voller Ernst. Kennen Sie den Mann?«

»Keiner von uns«, antwortete sie, nachdem sie ihn genauer betrachtet hatte. »Wahrscheinlich ein Grauer auf dem Weg zum Reboot, der nichts zu verlieren hat. Sehen wir doch mal nach.«

Sie knöpfte das Hemd des Mannes auf, um die Postleitzahl freizulegen, doch die sauber eingeritzte Nummer war durch ein Stück frisches Narbengewebe unkenntlich gemacht worden. Der gemeine Verbrecher hatte sich nicht allein mit einer Falschkennzeichnung zufriedengegeben, er hatte auch noch versucht, seine Identität zu verschleiern.

»Sieht aus wie ein LD2«, sagte mein Vater und untersuchte das fleckige Stück Fleisch. »Aber den Rest kann ich nicht erkennen.«

Miss Pink betrachtete die linke Hand des Grauen. Die Kuppe des Mittelfingers war sauber abgetrennt worden, wodurch eine Nagelbettidentifikation unmöglich geworden war. Wer immer der Mann war, er wollte nicht, dass man es herausfand.

»Warum ist er zusammengebrochen?«, fragte Miss Pink, die angefangen hatte, ein Feedback-Formular auszufüllen, damit wir unserer Wege gehen konnten.

Dad zuckte mit den Schultern.

»Wahrscheinlich Mehltau.«

»Die Fäulnis!?«

Sie schrie es beinahe. Die höchst unerfreuliche Möglichkeit, sich mit Mehltau zu infizieren, besiegte die natürliche Neugier und die guten Manieren, und urplötzlich drängte alles in unwürdiger Eile zur Tür. Noch nie hatte ich beobachten dürfen, wie acht Menschen auf einmal versuchen, durch eine Tür zu entkommen, aber sie schafften es. Innerhalb weniger Sekunden waren wir allein.

»Wenn ich die Wahrheit sagen soll«, fing mein Vater an, der einen feinen Sinn für Humor hatte, »weiß ich gar nicht genau, was er hat. Mehltau ist es jedenfalls nicht. Ich tippe eher auf ein Aneurysma. Zur Behandlung würde ich eine Palette heller Gelbtöne empfehlen, irgendwas um Gervais herum, aber Sie sollten ihn solange bewusstlos lassen. Es sei denn«, fügte er hinzu, »es hat ihn tatsächlich der Mehltau erwischt.«

»Ja«, sagte Miss Pink nachdenklich, »diese Möglichkeit müssen wir immer in Betracht ziehen.«

Sie versank in Schweigen. Niemand sprach gerne über Mehltau.

Das Wort

2.3.02.62.228: Bei Schwüren und Züchtigungen zu verwendende, genehmigte Wörter finden sich in Anhang 4 (erlaubte Ausrufewörter). Alle anderen Sehr Schlimmen Wörter sind streng verboten. Strafe bei Nichtbefolgung liegt im Ermessen des Präfekten, maximal 100 Meriten.

Miss Pink gab Dad positives Feedback, wir wünschten ihr einen guten Tag und traten aus dem Geschäft nach draußen in die Sommerschwüle. Wir lockerten unsere Krawatten um nicht mehr als das vorgeschriebene Maß und schauten uns um. Der Platz, eben noch quirlig und laut, war jetzt totenstill – die Stadtbewohner hatten eine vierzig Meter breite Bannmeile gezogen. Nicht ungewöhnlich, aber recht überflüssig. Mehltau war erst eine Stunde nach Eintritt des Todes hoch ansteckend. Dann überzogen zarte graue Ranken die Haut des Opfers, der sich rasend schnell ausbreitende Schimmelpilz übte ungeheuren Druck auf die Lunge aus, und in einem explosiven Todeshusten entluden sich die Sporen ins Freie. Das war der Moment, in dem man Panik kriegen und aus dem nächsten Fenster springen sollte, egal in welchem Stock man gerade war und ob das Fenster geöffnet war oder nicht.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!