8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

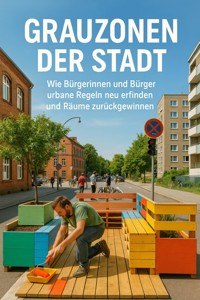

Was passiert, wenn offizielle Stadtplanung an ihre Grenzen stößt – und Bürgerinnen und Bürger beginnen, selbst zu gestalten? Grauzonen der Stadt erzählt mit Optimismus und Tiefgang von jenen kreativen, oft improvisierten Lösungen, die unsere Städte lebenswerter machen, wenn bürokratische Prozesse zu langsam sind. Dieses Buch erforscht, wie Menschen weltweit den urbanen Raum umgestalten: mit Zwischennutzungen, Gemeinschaftsgärten, Pop-up-Werkstätten, Guerilla-Reparaturen und offenen Mikroprojekten. Statt Regelbruch zu romantisieren, zeigt Grauzonen der Stadt, wie diese Initiativen Innovation antreiben, Dialog schaffen und Nachhaltigkeit aus der Praxis heraus definieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Table of Contents

Chapter 1: Improvisierte Architektur

Der Wert improvisierter Architektur

Beispiele erfolgreicher Projekte

Herausforderungen und Widerstände

Der kreative Prozess der Raumnutzung

Langfristige Auswirkungen auf die Stadt

Chapter 2: Urban Hacking

Die Grundlagen des Urban Hackings

Beispiele erfolgreicher Urban Hacking-Projekte

Die Rolle der Technologie im Urban Hacking

Herausforderungen und Grenzen des Urban Hackings

Chapter 3: Regeln, die wachsen

Die Rolle der Verwaltung im Wandel

Adaptive Systeme verstehen

Lernende Behörden und ihre Strategien

Erfolge und Herausforderungen

Chapter 4: Kollektive Intelligenz

Grundlagen der kollektiven Intelligenz

Technologische Unterstützung

Künstlerische Interventionen

Raum für Experimente

Inklusion durch Kooperation

Chapter 5: Die Zukunft der Anpassung

Die Bedeutung der Flexibilität in der Stadtplanung

Bürger als Gestalter urbaner Räume

Adaptive Systeme in der Stadtgestaltung

Flexibilität im Design Thinking

Zukunftsorientierte Strategien für anpassungsfähige Städte

Chapter 6: Gemeinschaftsgärten als Lebensraum

Die Bedeutung von Gemeinschaftsgärten

Fallstudien erfolgreicher Gemeinschaftsgärten

Herausforderungen und Lösungsansätze

Gemeinschaftsgärten und Bildung

Chapter 7: Pop-up-Werkstätten

Die Entstehung von Pop-up-Werkstätten

Projekte in Pop-up-Werkstätten

Die Rolle der DIY-Kultur

Herausforderungen bei Pop-up-Werkstätten

Die Möglichkeiten der Zukunft

Chapter 8: Guerrilla-Reparaturen

Die Bedeutung von Guerrilla-Reparaturen

Methoden und Ansätze

Beispiele aus der Praxis

Herausforderungen und Hürden

Der Einfluss auf die Stadtplanung

Chapter 9: Offene Mikroprojekte

Was sind offene Mikroprojekte?

Die Auswirkungen auf die Nachbarschaften

Fallstudien erfolgreicher Mikroprojekte

Herausforderungen und Lösungen bei der Umsetzung

Chapter 10: Die Rolle der Technologie

Technologie als Katalysator für urbane Innovation

Urban Hacking: Technologie in Aktion

Der Dialog zwischen Bürgern und Behörden

Nachhaltigkeit durch Technologie

Chapter 11: Nachhaltigkeit durch Bürgerengagement

Die Rolle der Bürger im nachhaltigen Stadtentwicklung

Stadtökologie fördern durch Gemeinschaftsprojekte

Innovative Ansätze zur Abfallreduzierung

Bürgerbeteiligung zur Förderung der urbanen Suffizienz

Chapter 12: Urbane Kultur und Identität

Die Rolle der urbanen Kultur

Bürgerprojekte und kreative Räume

Kunst als Werkzeug der Transformation

Der Einfluss von Technologie auf urbane Kultur

Chapter 13: Fallstudien aus der ganzen Welt

Berlin: Kreativität in der Stadt

Zürich: Adaption und Partizipation

Kopenhagen: Radfahren als Stadtentwicklung

Tokio: Innovation im urbanen Raum

São Paulo: Soziale Innovation durch Bürgerprojekte

Chapter 14: Dialog zwischen Bürgern und Entscheidungsträgern

Die Bedeutung des Dialogs

Tools zur Verbesserung der Kommunikation

Herausforderungen im Dialogprozess

Best Practices für den Dialog

Chapter 15: Zukunftsvisionen für die Stadt

Visionäre Stadtgestaltung

Adaptive Stadtentwicklung

Herausforderungen und Chancen

Der Einfluss der Technologie

Nachhaltigkeit in der Stadtplanung

Chapter 1: Improvisierte Architektur

In diesem Kapitel untersuchen wir, wie bewohnte Räume durch kreative Ideen und pragmatische Ansätze neu belebt werden. Wenn offizielle Stadtplanung an ihre Grenzen stößt, sind es oft die Einwohnerinnen und Einwohner, die ihre Umgebung aktiv gestalten. Wir werden inspirierende Beispiele aus verschiedenen Städten betrachten, wo kreative Lösungen aufgezeigt werden, um vergessene oder vernachlässigte Räume zurückzugewinnen.

Der Wert improvisierter Architektur

In diesem Abschnitt betrachten wir, warum improvisierte Architektur in urbanen Kontexten von Bedeutung ist. Oft entwickeln Anwohner innovative Lösungen, um ungenutzte oder verlassene Räume wiederzubeleben. Diese Ansätze sind nicht nur kreativ, sondern fördern auch den Gemeinschaftsgeist und die Identifikation mit dem eigenen Wohnumfeld.

Stärkung der Nachbarschaft

Improvisierte Architektur spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung von Nachbarschaften. Wenn Anwohner selbst aktiv werden, um ungenutzte Flächen zu aktivieren, entstehen oft Gemeinschaftsprojekte, die den sozialen Zusammenhalt fördern. Durch die Schaffung gemeinsamer Räume, wie beispielsweise Gemeinschaftsgärten oder temporäre Treffpunkte, wird nicht nur der Raum, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl revitalisiert.

Diese Begegnungsstätten bieten Einheimischen die Möglichkeit, sich zu engagieren, Ideen auszutauschen und gemeinsam aktiv zu sein. Außerdem stärken solche Projekte den Kontakt zwischen den Nachbarn, was zu einem Gefühl der Sicherheit und Identifikation mit dem eigenen Wohnumfeld führt. Die Neugestaltung von Flächen durch kollektives Handeln ermöglicht es den Menschen, ihre Umgebung positiv zu beeinflussen, wodurch eine lebendigere und einladendere Nachbarschaft entsteht.

Umgestaltung durch Identifikation

Die Identifikation der Anwohner mit ihren Lebensräumen ist ein wesentlicher Aspekt der improvisierten Architektur. Wenn Menschen die Möglichkeit haben, aktiv in die Gestaltung ihres Umfeldes einzugreifen, fühlen sie sich persönlicher mit diesen Orten verbunden. Anwohner, die sich in die Umgestaltung einbringen, schaffen oft einzigartige Lösungen, die die Geschichte und Kultur der Umgebung widerspiegeln.

Diese tiefere Identifikation manifestiert sich nicht nur in der Gestaltung, sondern auch im nachhaltigen Umgang mit den Räumen. Anwohner sind motivierter, die neuen Stellen zu pflegen und zu schützen, wenn sie sich mit ihnen identifizieren können. Solche Projekte fördern ein Gefühl des Stolzes und der Verantwortung, wodurch eine positive Rückkopplungsschleife zwischen den Menschen und ihrem urbanen Raum entsteht.

Räume aktiv gestalten

Die aktive Mitgestaltung von urbanen Räumen durch die Bewohner erweist sich als innovativer Ansatz zur Revitalisierung verloren geglaubter Flächen. Initiativen wie Pop-up-Werkstätten oder temporäre Kunstausstellungen zeigen, wie einfach es sein kann, brachliegende Räume zu nutzen. Anwohner haben schnelles Feedback auf ihre Ideen und können diese unmittelbar umsetzen, was die Dringlichkeit und Kreativität in den Vordergrund stellt.

Diese aktiven Gestaltungsprozesse führen nicht nur zu physisch ansprechenden Orten, sondern auch zu einem Bewusstsein für die Potenziale der Umgebung. So entstehen Räume, die nicht nur funktional sind, sondern auch als kulturelle Begegnungsstätten dienen, die mehrwertstiftende Interaktionen zwischen den Menschen fördern.

Kreativität als Lösung

Kreativität präsentiert sich als eine entscheidende Ressource in der improvisierten Architektur. Anwohner nutzen ihre kreativen Fähigkeiten, um provisorische Lösungen zu entwickeln, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind. Diese Herangehensweise fördert nicht nur die schnelle Aktivierung von Leerständen, sondern auch das Experimentieren mit neuen Ideen und Konzepten.

Beispiele wie Guerilla-Gartenbau zeigen, wie Bürger durch kreative Ansätze Leerflächen in blühende Grünanlagen verwandeln. Solche Projekte spenden nicht nur Freude und Inspiration, sondern zeigen auch, dass Innovation in urbanen Kontexten oft von den Menschen selbst ausgeht, wodurch die Grenzen traditioneller Stadtplanung überwunden werden. Diese kreative Prozessdynamik trägt dazu bei, städtische Räume für alle zugänglicher und lebenswerter zu machen.

Beispiele erfolgreicher Projekte

Hier präsentieren wir einige herausragende Projekte aus verschiedenen Städten, die die Konzepte der improvisierten Architektur veranschaulichen. Diese Fallstudien zeigen, wie Bürgerinitiativen städtische Räume transformieren und die Lebensqualität im urbanen Umfeld steigern können.

Berlin: Interimsgärten als Oasen

In Berlin haben Interimsgärten eine bemerkenswerte Antwort auf brachliegende Flächen geschaffen. Diese Gemeinschaftsgärten, oft in ehemaligen Industriegebieten oder ungenutzten Grundstücken angelegt, dienen nicht nur der Auffrischung des urbanen Raums, sondern fördern auch den sozialen Zusammenhalt. Anwohnerinnen und Anwohner kommen zusammen, um Gemüse und Blumen zu pflanzen, und schaffen so nicht nur grüne Oasen, sondern auch Räume für Interaktion und Austausch.

Ein herausragendes Beispiel ist der Görlitzer Park, wo Bürgerinnen und Bürger eine ehemals verwahrloste Fläche in einen blühenden Gemeinschaftsgarten verwandelt haben. Durch die Nutzung von Recycling-Materialien und kreativen Designansätzen wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch ein Gefühl der Zugehörigkeit geschaffen. Diese Projekte zeigen, wie durch partizipative Planung und das Engagement von Bürgern lebendige, nachhaltige Räume entstehen können.

Zürich: Pop-up Placemaking

In Zürich wird Pop-up Placemaking zunehmend populär, um temporäre Stadtgestaltung zu ermöglichen. Dieses Konzept nutzt Leerstände und ungenutzte Flächen, um temporäre soziale Hotspots zu schaffen. Ein Beispiel ist das “Platz der Begegnung”, eine Initiative, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, kreative Installationen und Veranstaltungsräume zu errichten. Hier werden soziale Events, Workshops und Kunstausstellungen organisiert, die die Anwohnerschaft aktiv einbinden.

Diese temporären Projekte veranschaulichen, wie durch einfache Interventionen das Stadtbild bereichert und die Lebensqualität der Menschen erhöht werden kann. Zudem zeigt es, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht nur passive Nutzer, sondern aktive Mitgestalter ihrer Umgebung sind, wodurch ein dynamisches und lebendiges städtisches Milieu entsteht.

Kopenhagen: Gemeinschaftliche Werkstätten

Kopenhagen hat sich in den letzten Jahren durch beeindruckende gemeinschaftliche Werkstätten hervorgetan. Diese Werkstätten, oft in der Nachbarschaft angesiedelt, bieten Ressourcen und Raum für kreative Projekte und handwerkliche Arbeiten an. Ein Beispiel ist der Folkets Hus, ein Ort, an dem die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Fertigkeiten austauschen und gemeinsam an verschiedenen Initiativen arbeiten können.

Diese gemeinschaftlichen Werkstätten fördern nicht nur die Handwerkskunst, sondern sorgen auch für einen Austausch zwischen den Generationen. Die Einwohner lernen voneinander und entwickeln so innovative Lösungen für alltägliche Herausforderungen. Durch diese Initiativen wird nicht nur Wissen bewahrt, sondern auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl gefördert, was zur sozialen Kohäsion beiträgt.

São Paulo: Temporäre Stühle im öffentlichen Raum

In São Paulo gibt es innovative Ansätze, um den öffentlichen Raum durch temporäre Stühle und Sitzgelegenheiten lebenswerter zu gestalten. Diese Initiativen gehen über traditionelle Stadtplanung hinaus und laden die Bürgerinnen und Bürger ein, den städtischen Raum zu nutzen und ihn aktiv mitzugestalten. Ein erfolgreiches Beispiel ist die “Cadeiras Públicas”-Initiative, wo an belebten Plätzen in der Stadt Stühle aufgestellt werden, um verschiedene soziale Interaktionen zu fördern.

Diese temporären Strukturen bieten nicht nur Orte zum Verweilen, sondern schaffen auch Gelegenheiten für Begegnungen und Austausch. Studien zeigen, dass solche Animationsprojekte die Nutzung öffentlicher Räume erheblich steigern und die Lebensqualität der Menschen in städtischen Gebieten verbessern können. São Paulo demonstriert eindrucksvoll, wie einfach gestaltete Interventionen zu tiefgreifenden Veränderungen im urbanen Leben führen können.

Herausforderungen und Widerstände

Während viele Bürgerprojekte erfolgreich sind, stehen sie häufig vor Herausforderungen und Widerständen. In diesem Abschnitt beleuchten wir die Hindernisse, die den Bewohnerinnen und Bewohnern im Weg stehen können, und wie sie überwunden werden können.

Bürokratische Hürden

Bürokratische Prozesse stellen oft eine erhebliche Hürde für Bürgerprojekte dar. Diese Prozesse sind häufig langwierig und kompliziert, was dazu führt, dass innovative Ideen und Initiativen daran scheitern, in die Tat umgesetzt zu werden. Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Gestaltung ihrer Umgebung engagieren möchten, stehen oft vor dem Dilemma, dass sie trotz guter Absichten und kreativer Konzepte in formale Vorgaben und Genehmigungsverfahren verwickelt werden.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist es entscheidend, einen Dialog zwischen den Initiatoren der Projekte und den Stadtverwaltungen zu schaffen. Ein transparenter Austausch kann dazu führen, dass Bürgerprojekte von Anfang an begleitet werden und bürokratische Hürden minimiert werden. Ein Beispiel dafür sind modulare Genehmigungsprozesse, die für temporäre Initiativen vereinfacht werden können.

Fehlende Unterstützung von der Stadtverwaltung

Die Unterstützung durch die Stadtverwaltung ist entscheidend für den Erfolg von Bürgerprojekten. Oft fehlen jedoch Ressourcen und ein klares Bekenntnis seitens der Behörden, um die Ideen der Bürgerinnen und Bürger aktiv zu fördern. Die Abwesenheit von Unterstützung kann nicht nur Frustration hervorrufen, sondern auch das Vertrauen in kommunale Institutionen beschädigen.

Ein proaktiver Ansatz könnte darin bestehen, spezielle Programme zu entwickeln, die Bürgerprojekte von der Planung bis zur Umsetzung begleiten. Workshops, Informationsveranstaltungen und finanzielle Unterstützung könnten für mehr Engagement und Innovation sorgen. Solche Maßnahmen fördern eine Kultur des Mitmachens und tragen zur Schaffung eines lebendigen urbanen Raums bei.

Ressourcenmangel

Ressourcenmangel ist ein häufiges Problem, das viele Bürgerprojekte gefährdet. Ob es sich um fehlende finanzielle Mittel, Materialien oder Zeit handelt, diese Einschränkungen können die kreative Umsetzung von Ideen erheblich einschränken. Oft sind engagierte Bürger auf Spenden, Freiwillige oder lokale Unternehmen angewiesen, um ihre Projekte zu realisieren.

Die Lösung für diese Herausforderung könnte in der Schaffung von Netzwerken liegen, die den Austausch von Ressourcen fördern. Gemeinschaftsressourcenzentren oder Tauschbörsen könnten dabei helfen, Materialien zu teilen und Wissen zu transferieren. Solche Initiativen stärken nicht nur die Gemeinschaft, sondern machen auch urbane Projekte nachhaltiger.

Konflikte mit Nutzungsrechten

Konflikte mit bestehenden Nutzungsrechten sind ein weiterer Stolperstein, dem Bürgerprojekte oft begegnen. Wenn Bürgerinnen und Bürger versuchen, ungenutzte oder vernachlässigte Flächen zu aktivieren, können sie schnell in rechtliche Auseinandersetzungen geraten. Diese Konflikte entstehen häufig aus Unsicherheiten über die rechtlichen Rahmenbedingungen und den Status der Flächen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist eine frühzeitige Klärung und Zusammenarbeit mit Rechtsberatern oder Stadtplanern ratsam. Offene Informationsveranstaltungen könnten das Bewusstsein für die bestehenden Rechte schärfen und auch den rechtlichen Handlungsspielraum erweitern. Auf diese Weise können kreative Lösungen moderne Nutzungsrechte in einer sich verändernden urbanen Landschaft formen.

Der kreative Prozess der Raumnutzung

Im kreativen Prozess, der zur improvisierten Architektur führt, spielen viele Faktoren eine Rolle. Wir werden hier untersuchen, wie der Dialog zwischen Anwohnern und kreativen Köpfen neue Ideen hervorbringt, die die Gestaltung des urbanen Raums prägen.

Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Designern

Die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Designern ist entscheidend für den kreativen Prozess der Raumnutzung. Diese Synergie ermöglicht es, unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen in die Gestaltung von urbanen Räumen einzubeziehen. Wenn Designer mit Anwohnern in Dialog treten, kommen oft innovative Ideen zu Tage, die auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Gemeinschaft basieren.

Anwohner bringen oft ein tiefes Verständnis für ihre Umgebung mit und können wertvolle Einsichten darüber geben, was in ihrem Stadtteil verbessert werden könnte. Durch Workshops, Diskussionsrunden oder Co-Creation-Events können Designer und Bürger gemeinsam an Lösungen arbeiten. Solche Kooperationen fördern nicht nur kreatives Denken, sondern auch ein Gefühl der Zugehörigkeit und Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft.

Ein Beispiel ist das Projekt „Bewegte Stadt“, bei dem Bürger und Designer zusammenarbeiteten, um temporäre, nutzbare Flächen zu schaffen, die das öffentliche Leben bereichern. Solche Initiativen zeigen, wie gemeinschaftliche Kreativität nicht nur Räume verändert, sondern auch das soziale Gefüge einer Stadt stärken kann.

Workshops als Plattform für Ideen

Workshops dienen als wertvolle Plattformen für den Austausch von Ideen und Lösungen in der urbanen Gestaltung. Sie bringen verschiedene Akteure zusammen: Bürger, Künstler, Stadtplaner und Architekten, um gemeinsam an spezifischen Herausforderungen zu arbeiten. In einem kreativen Umfeld können Teilnehmer ihre Vorstellungen und Wünsche äußern und gemeinsam in verschiedenen Formaten Prototypen entwickeln.

Solche interaktiven Veranstaltungen fördern nicht nur das kreative Denken, sondern auch das Vertrauen zwischen den verschiedensten Stakeholdern. Durch den zeitlichen Rahmen eines Workshops haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Meinungen zu hinterfragen und Ideen spontan weiterzuentwickeln. Dies kann zu innovativen Ansätzen führen, die in traditionellen Planungsprozessen oft nicht Berücksichtigung finden.

Ein gelungenes Beispiel ist der „Urban Design Workshop“ in Kopenhagen, wo Bürger gemeinsam mit Designern an der Umgestaltung öffentlicher Plätze gearbeitet haben. Solche Initiativen schaffen nicht nur Ideen, sondern auch eine lebendige Gemeinschaft, die sich aktiv an der Stadtentwicklung beteiligt.

Innovative Ansätze zur Raumnutzung

Innovative Ansätze zur Raumnutzung übernehmen in vielen Städten eine führende Rolle bei der Transformation städtischer Bereiche. Diese Kreativität zeigt sich in verschiedenen Formen, wie z.B. temporären Installationen, Umnutzungen von leerstehenden Gebäuden oder der Schaffung von gemeinschaftlichen Gärten. Solche Projekte spiegeln die Bedürfnisse der Bürger wider, die oft improvisierte Lösungen für vernachlässigte Räume suchen.

Ein Beispiel für diesen Trend sind die „Pop-up-Spaces“, die in vielen Städten entstehen, um zunächst ungenutzte Flächen in attraktive, offene Begegnungsorte zu verwandeln. Hier bietet der innovative Umgang mit verfügbaren Ressourcen die Möglichkeit, gesellschaftliches Leben und Nachbarschaftsgefühl zu fördern. Solche Maßnahmen können auch zusätzliche Anreize für langfristige städtebauliche Veränderungen schaffen.

Indem Bürger kreativ mit bestehenden Strukturen und Flächen umgehen, entwickeln sie nicht nur ein Gefühl der Identität, sondern leisten auch einen Beitrag zur Förderung von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in der urbanen Entwicklung.

Feedbackschleifen zur Verbesserung

Feedbackschleifen sind ein wesentlicher Bestandteil des kreativen Prozesses in der Raumnutzung. Sie ermöglichen es, Ideen und Projekte kontinuierlich zu evaluieren und anzupassen, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht zu werden. Indem Bürger aktiv in diesen Prozess eingebunden werden, erhalten sie die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Beobachtungen in die Weiterentwicklung von Projekten einfließen zu lassen.

Ein Beispiel für solche Feedbackmechanismen sind regelmäßige Gemeindeversammlungen oder digitale Plattformen, die Anwohnern helfen, ihre Meinungen zu äußern und Vorschläge zur Verbesserung zu unterbreiten. Dies fördert nicht nur die Transparenz in der Stadtplanung, sondern gibt den Bürgern auch das Gefühl, gehört und respektiert zu werden.

Die Systematisierung von Feedbacks führt dazu, dass Planungsprozesse dynamischer werden und möglicherweise bestehende Vorschläge überarbeitet oder neu ausgerichtet werden. Diese iterative Vorgehensweise bietet die Flexibilität, die benötigt wird, um den urbanen Raum wirklich im Sinne seiner Nutzer zu gestalten.

Langfristige Auswirkungen auf die Stadt

Improvisierte Architektur kann nicht nur kurzfristige Lösungen bieten, sondern auch langfristige Veränderungen in der Stadtplanung hervorrufen. In diesem Abschnitt analysieren wir, wie solche Projekte als Katalysatoren für nachhaltig geplante urbanes Umfeld fungieren.

Beitrag zur Stadtidentität

Improvisierte Architektur hat das Potenzial, die Identität einer Stadt erheblich zu prägen. Indem Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung ihrer Umgebung eingreifen, schaffen sie nicht nur temporäre Lösungen, sondern auch dauerhafte Merkmale, die das Stadtbild charakterisieren. Diese neuen Elemente, sei es durch umgestaltete Plätze oder kreative Fassaden, werden Teil der kollektiven Erinnerung und Kultur der Stadt.

Ein Beispiel hierfür ist das Projekt eines Gemeinschaftsgartens, der in einem ehemaligen Industrieareal entsteht. Solche Initiativen fördern das Gemeinschaftsgefühl und stärken das Zugehörigkeitsbewusstsein der Anwohner. Die Verschmelzung von individuellen Ideen führt zu einer vielfältigen städtischen Identität, die sich dynamisch weiterentwickelt. Die Improvisation bringt persönliche Geschichten in den urbanen Raum und macht die Stadt somit lebendiger und einzigartiger.

Nachhaltige Nutzung von Ressourcen

Die in der improvisierten Architektur verwendeten Praktiken zeigen oft einen innovativen Umgang mit Ressourcen. Die Wiederverwendung von Materialien und die Umgestaltung bestehender Strukturen sind zentrale Prinzipien, die sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bieten. Diese Ansätze tragen nicht nur zur Vermeidung von Abfall bei, sondern fördern auch ein bewussteres Konsumverhalten innerhalb der Gemeinschaft.

Ein gelungenes Beispiel ist die Umnutzung von Paletten in urbane Möbel oder Strukturen. Diese kreativen Lösungen minimieren die Notwendigkeit für neue Materialien und reduzieren den ökologischen Fußabdruck. Indem die Stadtbewohner eigene Ressourcen nutzen, wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern es entsteht auch ein Gefühl der Eigenverantwortung und des Engagements für die Umgebung.

Impuls für offizielle Stadtentwicklungspläne

Improvisierte Architektur kann als Katalysator für offizielle Stadtentwicklungspläne fungieren. Indem Bürgerinitiativen kreative Lösungen umsetzen, zeigen sie den Stadtplanern praktikable Alternativen auf, die in die regulären Planungen integriert werden können. Solche Projekte setzen Impulse für die Stadtverwaltung, um flexibler auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu reagieren.

Die aktive Beteiligung der Bürger an ihrer Umgebung zwingt Stadtverwaltungen, innovative Ideen ernst zu nehmen und in offizielle Planungen zu übertragen. So können beispielsweise temporäre Pop-up-Lösungen wie Parklets als Pilotprojekte für dauerhafte Veränderungen dienen, die schließlich in die regulären städtischen Entwicklungsstrategien einfließen.

Vorbildfunktion für andere Städte

Die positiven Ergebnisse improvisierter Architektur haben oft Vorbildcharakter für andere Städte. Erfolgreiche Initiativen werden dokumentiert und teilen ihre Erfahrungen, was eine Welle von Nachahmungen in verschiedenen Kontexten auslösen kann. Diese Teilhabe an kreativen Lösungen fördert den Austausch zwischen Städten und schafft ein Netzwerk der Inspiration.

Ein Beispiel ist der Einfluss von Kopenhagener Radprojekten auf ähnliche Initiativen in anderen europäischen Städten. Diese Art der Innovation zeigt, wie lokale Lösungen über Stadtgrenzen hinweg bewegen und als Modell für zukünftige städtische Transformationen dienen können. Sie motivieren andere Gemeinschaften, eigene Ansätze zu verfolgen und ihre städtischen Räume aktiv zu gestalten.

Chapter 2: Urban Hacking

Urban Hacking beschreibt die Kunst, urbane Räume durch temporäre Lösungen zu transformieren. Ob durch Parklets oder Pop-up-Bike-Lanes, in diesem Kapitel betrachten wir, wie solche Initiativen den Grundstein für langfristige Veränderungen legen können. Wir zeigen auf, wie kleinere Projekte große Auswirkungen auf das Stadtleben haben können.

Die Grundlagen des Urban Hackings

Urban Hacking ist mehr als nur ein kreativer Ansatz zur Stadtgestaltung. Es geht darum, Möglichkeiten innerhalb städtischer Strukturen zu entdecken und zu nutzen. In diesem Abschnitt erläutern wir die Grundprinzipien des Urban Hackings und seine Bedeutung für die Stadtentwicklung.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Urban Hacking lebt von der Fähigkeit, sich schnell an verändernde Bedürfnisse der Gemeinschaft anzupassen. Diese Flexibilität ist entscheidend, da der städtische Raum ständig unter dem Einfluss sozialen Wandels, wirtschaftlicher Entwicklungen und ökologischer Herausforderungen steht. Urban Hacking ermutigt dazu, Raum für Experimente zu schaffen, sodass Bürger kurzfristig Lösungen entwickeln können, die auf akute Probleme reagieren.

Zudem ermöglicht die Anpassungsfähigkeit, dass Projekte iterativ entwickelt werden können. Feedback von der Gemeinschaft fließt in die Weiterentwicklung ein, sodass stets neue Impulse zur Verbesserung gegeben werden. Dieser dynamische Prozess schafft nicht nur nachhaltige Lösungen, sondern fördert auch ein Gefühl der Eigenverantwortung und Identifikation mit dem urbanen Raum.

Nutzen bestehender Ressourcen

Urban Hacking nutzt oft bestehende, aber vernachlässigte oder untergenutzte Räume, um das Potenzial der Stadt neu zu entdecken. Diese Strategie zielt darauf ab, Ressourcen effizient einzusetzen, indem sie Orte revitalisiert, die sonst im Schatten der urbanen Entwicklung stehen. Dazu zählen leerstehende Gebäude, ungenutzte Plätze oder Brachflächen, die durch kreative Interventionen wiederbelebt werden können.

Indem diese Räume aktiviert werden, entstehen Begegnungsmöglichkeiten und neue Nutzungen, die den sozialen Zusammenhalt fördern. Beispielsweise kann ein ehemaliges Parkhaus, das nicht mehr genutzt wird, in einen gemeinschaftlichen Garten umgewandelt werden, der sowohl ökologisch als auch sozial wirkt. Solche Projekte sind oft kostengünstig und schnell umsetzbar, was die Veränderung der urbanen Landschaft fördert.

Partizipation der Bürger

Die Einbeziehung der Gemeinschaft ist zentral für den Erfolg von Urban Hacking. Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur passive Empfänger städtischer Planungen, sondern aktive Akteure in der Gestaltung ihres urbanen Umfelds. Diese Partizipation stärkt die Identifikation mit dem Raum und erhöht die Akzeptanz neuer Initiativen.

Durch Workshops, Umfragen oder öffentliche Treffen werden Ideen und Anregungen gesammelt, die in die Projekte einfließen. Solche Prozesse gewährleisten, dass die Bedürfnisse der Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen, was zu nachhaltigeren und effektiveren urbanen Lösungen führt. Die Ko-Kreation fördert nicht nur die Innovation, sondern auch den sozialen Zusammenhalt in Zeiten des Wandels.

Minimalistische Interventionen

Kleine, kostengünstige Interventionen können oft große Veränderungen bewirken und dienen als Prototypen für umfangreichere Projekte. Diese Praxis des Urban Hackings ermutigt dazu, mit wenig Ressourcen viel zu bewegen. Beispielsweise können mobile Sitzgelegenheiten oder temporäre Kunstinstallationen direkt im öffentlichen Raum platziert werden, um vorübergehend eine neue Nutzung zu schaffen.