9,99 €

Mehr erfahren.

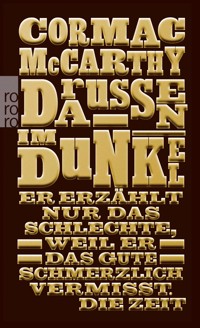

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Border-Trilogie

- Sprache: Deutsch

"Dieses Epos ist Weltliteratur." (Tempo) Billy Parham und sein Bruder Boyd überschreiten noch einmal die Grenze nach Mexiko. Sie sind auf der Suche nach gestohlenen Pferden und den Mördern ihrer Eltern. Abenteuer in der Wildnis, Leben am Rand der Zivilisation - Cormac McCarthys überwältigender Roman ist ein apokalyptisches Epos über die Liebe, den Tod und die Suche nach Identität. Band zwei der Border-Trilogie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 689

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Cormac McCarthy

Grenzgänger

Roman

Über dieses Buch

Billy Parham verfolgt eine Wölfin, die das Vieh seiner Familie gerissen hat. Als er zurückkehrt, findet er seine Eltern erschlagen und beraubt vor. Täter sind mexikanische Pferdediebe. Billy schwört Rache und nimmt mit seinem jüngeren Bruder die Verfolgung auf. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod …

Vita

Cormac McCarthy wurde 1933 in Rhode Island geboren und wuchs in Knoxville, Tennessee auf. Für sein literarisches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pulitzerpreis und dem National Book Award. Die amerikanische Kritik feierte seinen Roman «Die Straße» als «das dem Alten Testament am nächsten kommende Buch der Literaturgeschichte» (Publishers Weekly). Das Buch gelangte auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste und verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal. Mehrere von McCarthys Büchern wurden bereits aufsehenerregend verfilmt, «Kein Land für alte Männer» von den Coen-Brüdern, «Der Anwalt» von Ridley Scott und «Ein Kind Gottes» von James Franco. Cormac McCarthy starb im Juni 2023 in Santa Fe, New Mexico.

Weitere Veröffentlichungen

Die Abendröte im Westen

Border-Trilogie:

Land der Freien

Grenzgänger

All die schönen Pferde

Draußen im Dunkel

Kein Land für alte Männer

Verlorene

Die Straße

Der Anwalt

Impressum

Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel «The Crossing» bei Alfred A. Knopf, New York.

Redaktion Dirk van Gunsteren

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2014

Copyright © 1995 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«The Crossing» Copyright © 1994 by Cormac McCarthy

Umschlaggestaltung Walter Hellmann

Umschlagabbildung masterfile

ISBN 978-3-644-03951-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

I

Als sie aus dem Grant County nach Süden zogen, war Boyd fast noch ein Kleinkind, und das frischgegründete County Hidalgo wiederum war kaum älter als er. In dem Land, das sie hinter sich gelassen hatten, ruhten die Gebeine einer Schwester und der Großmutter mütterlicherseits. Das neue Land war fruchtbar und wild. Man konnte auf direktem Weg nach Mexiko, ohne auf einen Zaun zu stoßen. Er hielt Boyd auf dem Sattelbug, erklärte ihm auf Spanisch und Englisch die Vögel und Tiere, die Eigenheiten der Landschaft. Im neuen Haus schliefen sie im Zimmer neben der Küche; nachts lag er manchmal wach, lauschte im Dunkel den Atemzügen seines schlafenden Bruders und flüsterte ihm dann halblaut zu, was er vorhatte und wie sie künftig leben würden.

Im ersten Winter wachte er nachts einmal auf und hörte im Hügelland westlich vom Haus ein paar Wölfe heulen; er wusste, sie strichen im Mondschein hinaus auf die frischverschneite Ebene, um Antilopen zu jagen. Er nahm die Breeches vom Fußbrett des Bettes, griff sich sein Hemd und den gefütterten Jagdmantel, holte die Stiefel unter dem Bett hervor, ging in die vom Ofen schwach erwärmte Küche und zog sich im Dunkeln an; dann hielt er die Stiefel ans Fenster, prüfte, welches der rechte, welches der linke war, stieg hinein, stand auf, schritt zur Küchentür, trat hinaus in die Kälte und machte die Tür hinter sich zu.

Als er am Stall vorbeikam, begannen die Pferde leise zu wiehern. Sein Atem dampfte im bläulichen Licht, der Schnee knirschte unter den Stiefeln. Eine Stunde später kauerte er im ausgetrockneten, verschneiten Flussbett; er wusste, die Wölfe waren hier durchgekommen, er sah es an ihren Spuren im Schwemmsand, an ihren Spuren im Schnee.

Sie waren bereits draußen auf der Ebene, und als er dort, wo der Fluss südwärts ins Tal schwenkte, das Geröll überquerte, stellte er fest, dass auch sie hier hinübergelaufen waren. Auf Knien und Ellbogen, die Hände zum Schutz vor dem Schnee in den Ärmeln geborgen, kroch er voran und ging hinter dem letzten der kleinen dunklen Wacholderbäume, wo sich das breite Tal unter den Animas Peaks hinzog, lautlos in die Hocke, um zu verschnaufen; dann richtete er sich langsam auf und hielt Ausschau.

Sie jagten über die Ebene und hetzten die Antilopen; die Antilopen huschten geisterhaft durch den Schnee, ausscherend, abdrehend, das trockene Pulver umwehte sie im eisigen Mondlicht, ihr Atem dampfte fahl in der Kälte, als brenne in ihnen ein Feuer, und die Wölfe wirbelten herum, machten kehrt, schnellten dahin, stumm wie Wesen aus einer vollkommen anderen Welt. Sie liefen durchs Tal, liefen weit hinaus in die Ebene, bis sie inmitten der matten Weiße ganz klein waren und schließlich verschwanden.

Ihm war eiskalt. Er wartete. Es war völlig still. Sein Atem zeigte ihm die Windrichtung an; er beobachtete ihn, wie er aus ihm hervorströmte und verging, immer wieder in der Kälte verging; er wartete lange. Dann sah er sie kommen. Geschmeidig wirbelnd. Hüpfend. Ihre Schnauzen durchfurchten den Schnee. In geschmeidigen Sprüngen preschten sie heran, erhoben sich paarweise zu einem kurzen Tanz, liefen weiter.

Es waren sieben; sie schnürten vorüber, keine sechs Meter von dort, wo er lag. Er sah ihre Mandelaugen im Mondlicht. Hörte sie hecheln. Spürte die elektrisierende Gegenwart ihrer Schläue. Die Tiere liefen dicht an dicht, beschnüffelten und leckten einander. Dann blieben sie stehen. Mit aufgestellten Lauschern. Manche mit der Vorderbrante in Brusthöhe. Sie sahen ihn an. Er atmete nicht. Sie atmeten nicht. Sie standen nur da. Dann drehten sie ab und trotteten friedlich weiter. Als er zum Haus zurückkehrte, war Boyd bereits wach, aber er sagte dem Jungen nicht, wo er gewesen war und was er gesehen hatte. Er sagte niemandem etwas.

In dem Winter, als Boyd vierzehn wurde, waren die Bäume im ausgetrockneten Flussbett schon frühzeitig kahl; der Himmel war Tag für Tag grau, und die Bäume stachen hell dagegen ab. Ein kalter Wind wehte von Norden her, und die Erde trieb vor Topp und Takel einer Position zu, die erst dann im Logbuch verzeichnet werden würde, wenn alle Rechtsansprüche lange verfallen wären, das ist der Gang der Geschichte. Unterhalb des Hauses, an der auswärts gekehrten Flussschleife, stand eine dichte Pappelgruppe, deren Äste wie bleiche Knochen wirkten und an deren Stämmen sich schon die helle, grüne oder dunklere Rinde ablöste; es waren sehr wuchtige Bäume darunter: Am anderen Ufer befand sich ein Stumpf, auf dessen hölzerner Fläche die Viehhirten in früheren Wintern ein zwei Quadratmeter großes Vorratszelt aufgestellt hatten. Er ritt hinaus, um Holz zu holen, und beobachtete dabei seinen Schatten, die Schatten des Pferdes und Schleppschlittens, wie sie von Baum zu Baum über die Stämme wanderten. Die Axt in der Hand, wie ein Wächter des bereits gesammelten Holzes, saß Boyd zwischen den Schleppstangen und spähte blinzelnd nach Westen, wo unter den kahlen Bergen die Sonne in einem ausgetrockneten roten See brodelte, wo in der vorgelagerten Ebene die Silhouetten der Antilopen, umgeben von Rindern, wippend dahinschritten.

Sie zogen durchs trockene Laub im Flussbett und ritten so lange weiter, bis sie auf einen Kolk oder Tümpel stießen; dort saß er ab und tränkte das Pferd, während Boyd losmarschierte und das Ufer nach Spuren von Bisamratten absuchte. Der auf den Fersen kauernde Indianer, an dem er dabei vorbeikam, blickte nicht auf; als Boyd ihn bemerkte und sich hinüberdrehte, ruhte der Blick auf dem Gürtel des Jungen und hob sich erst, als Boyd stehen blieb. Der Junge hätte die Hand ausstrecken und den Indianer berühren können. Er war ihm nicht aufgefallen, obwohl der Mann ganz ungedeckt vor dem Schilfrohr hockte. Eine alte einschüssige 32er Büchse auf den Knien, hatte er in der Dämmerung darauf gelauert, dass irgendein Stück Wild zum Trinken an den Tümpel kam. Er sah Boyd in die Augen. Boyd sah in seine. Augen, so dunkel, als wären sie nur Pupillen. Augen, in denen die Sonne unterging. In denen der Junge neben der Sonne stand.

Ihm war neu, dass man in den Augen anderer sich selbst oder etwas wie Sonnen sehen konnte. Zweifach stand er in diesen dunklen Brunnen, mit lichthellem Haar, ganz schmal und fremd, ein und derselbe Junge. Wie verschollene Blutsverwandte hinter den Fenstern zu einer anderen Welt, wo die rote Sonne immer und ewig unterging. Als ob sich die Waisenkinder seines Herzens auf ihrer Lebensreise in einem Labyrinth verirrt hätten und schließlich hinter der Mauer dieses uralten Blicks gelandet wären, von wo es kein Zurück mehr gab.

Von dort, wo er stand, konnte er seinen Bruder und das Pferd nicht sehen. Er sah Ringe träge durchs Wasser ziehen, hinter dem Schilf hervor, wo das Pferd trank, sah, wie sich an den hageren, bartlosen Wangen des Indianers sacht die Muskeln spannten.

Der Indianer wandte sich ab und spähte hinüber zum Tümpel. Das einzige Geräusch war das vom Pferdemaul tropfende Wasser. Er drehte sich wieder dem Jungen zu.

Du kleiner Drecksack, sagte er.

Hab doch gar nichts gemacht.

Wer ist denn da noch?

Mein Bruder.

Und wie alt ist der?

Sechzehn.

Der Indianer richtete sich auf. Richtete sich unvermittelt und mühelos auf, lugte hinüber zum Tümpel, wo Billy neben dem Pferd stand, und wandte sich dann wieder Boyd zu. Er trug einen alten zerlumpten Umhang und einen alten schmierigen Stetson, dessen Kopf unförmig ausgebeult war; seine Stiefel waren mit Draht zusammengeflickt.

Was macht ihr hier?

Holz holen.

Habt ihr was zu essen dabei?

Nein.

Wo wohnt ihr?

Der Junge zögerte.

Ich hab gefragt, wo ihr wohnt.

Der Junge deutete flussabwärts.

Wie weit?

Weiß nicht.

Du kleiner Drecksack.

Der Indianer schulterte die Büchse und marschierte los; vor dem Tümpel blieb er stehen und bedachte Billy und das Pferd mit einem forschenden Blick.

Tag, sagte Billy.

Der Indianer spuckte aus. Habt wohl alles verscheucht hier, was?, sagte er.

Wir haben nicht gewusst, dass hier jemand ist.

Und ihr habt nichts zu essen dabei?

Nein, Sir.

Wo wohnt ihr?

Ungefähr zwei Meilen den Fluss runter.

Habt ihr zu Haus was zu essen?

Ja, Sir.

Wenn ich mal komm, bringt ihr mir dann was raus?

Können ruhig zu uns rein. Mama gibt Ihnen was.

Lieber nicht. Ich will, dass ihr mir was rausbringt.

Okay.

Also, bringt ihr mir was?

Ja.

Gut.

Billy stand da und hielt das Pferd. Das Tier ließ den Indianer nicht aus den Augen. Boyd, sagte Billy. Komm jetzt.

Habt ihr Hunde?

Bloß einen.

Könntest du den dann wegsperren?

Ja. Klar.

Sperr ihn irgendwo ein, dass er nicht bellt.

Okay.

Hab nämlich keine Lust, ’ne Kugel abzukriegen.

Ich sperr ihn weg.

Gut.

Auf geht’s, Boyd. Wir müssen.

Boyd stand auf der anderen Seite des Tümpels und blickte herüber.

Komm schon. Wird gleich dunkel.

Mach mal schön, was dein Bruder sagt, sagte der Indianer.

Wir haben Ihnen doch nichts getan.

Los jetzt, Boyd. Gehn wir.

Boyd überquerte die Kiesbank und kletterte zwischen die Schleppstangen.

Hier rauf, sagte Billy.

Boyd stieg wieder aus dem bereits gesammelten Holz und drehte sich nochmal nach dem Indianer um; dann langte er nach oben, griff die ausgestreckte Hand seines Bruders und schwang sich hinter ihm aufs Pferd.

Und wo finden wir Sie?, sagte Billy.

Der Indianer, die Büchse quer über der Schulter, stand da und ließ die Hände über die Waffe baumeln. Immer dem Mond nach, sagte er.

Und wenn er nicht scheint?

Der Indianer spuckte aus. Dann würd ich ja wohl nicht sagen, immer dem Mond nach, oder? Also los jetzt, haut ab.

Der Junge gab dem Pferd die Hacken, und sie ritten zwischen den Bäumen hindurch los. Die Schleppstangen trieben mit trockenem Rascheln kleine Schwaden aus welkem Laub vor sich her. Die Sonne tief im Westen. Der Indianer sah ihnen nach. Der Jüngere, das Gesicht rot in der Sonne, die fast weißen Haare rosa, hatte den Arm um die Hüfte des Bruders gelegt. Billy hatte ihm wohl verboten, sich umzudrehen, denn er blickte nicht mehr zurück. Als sie das trockene Flussbett hinter sich hatten und über die Ebene ritten, lag die Sonne bereits hinter den Gipfeln der Peloncillo Mountains; der westliche Himmel leuchtete dunkelrot unter den Wolkenriffen. Sie folgten südwärts dem ausgetrockneten Flusslauf, und als Billy den Kopf wandte, sah er eine halbe Meile hinter ihnen den Indianer, die Büchse locker in der Hand, durch die Dämmerung ziehen.

Wieso guckst du zurück?, sagte Boyd.

Bloß so.

Sollen wir ihm wirklich was zu essen bringen?

Ja. Glaub schon.

Das heißt aber noch lang nicht, dass es ’ne gute Idee ist, sagte Boyd.

Weiß ich.

Er kniete im Vorderzimmer auf einem Stuhl und sah durchs Fenster den Nachthimmel an. Die ersten Sterne waren aus dem über den Süden gewölbten Dunkel gestanzt und hingen im kahlen Flechtwerk der Bäume am Flussufer. Das Licht des noch nicht aufgegangenen Mondes lag als schwefliger Schleier über dem östlichen Tal. Er beobachtete, wie das Licht an den Rändern der einsamen Prärie nach oben sickerte, wie die weiße Mondkuppel, einer dicken Membran gleich, aus dem Boden tauchte. Dann stieg er vom Stuhl und ging seinen Bruder holen.

Billy hatte ein paar Steakbrötchen und eine Blechtasse mit Bohnen in ein Tuch gewickelt und hinter den Töpfen im Regal neben der Küchentür versteckt. Er schickte Boyd voraus, blieb horchend stehen und ging dann dem Bruder nach. Als sie am Räucherhaus vorbeikamen, begann der Hund zu winseln und an der Tür zu kratzen; Billy hieß ihn still sein, der Hund verstummte. Tief niedergeduckt tappten sie am Zaun entlang und schlichen dann zu den Bäumen hinunter. Als sie am Fluss ankamen, stand der Mond schon ziemlich hoch; der Indianer, die Büchse wieder wie ein Joch über dem Nacken, erwartete sie bereits. Sein Atem war in der Kälte zu sehen. Er wandte sich um, und sie folgten ihm übers Geröll zum anderen Ufer und über die Viehtrift längs der Weide flussabwärts. Der Geruch von brennendem Holz lag in der Luft. Eine Viertelmeile unterhalb des Hauses, zwischen den Pappeln, erreichten sie schließlich das Lagerfeuer; der Indianer lehnte die Büchse an einen Baumstamm, drehte sich um und blickte die beiden an.

Bringt’s her, sagte er.

Billy trat ans Feuer, nahm das Bündel aus der Armbeuge und reichte es ihm. Der Indianer nahm es entgegen, hockte sich so mühelos, als wäre er eine Marionette, vors Feuer, legte das Tuch vor sich auf den Boden und wickelte es auf; dann stellte er die Tasse mit den Bohnen zum Wärmen neben die Glut, nahm eines der Steakbrötchen und biss hinein.

Die Tasse wird schwarz, sagte Billy. Ich muss sie wieder mit heimnehmen.

Der Indianer kaute, die Augen halb geschlossen im Feuerschein. Gibt’s bei euch keinen Kaffee?, sagte er.

Bloß ungemahlenen.

Könnt ihr ihn nicht mahlen?

Das würd jemand hören.

Der Indianer steckte sich die zweite Hälfte des Brötchens in den Mund, beugte sich ein Stück vor, zog irgendwo aus seiner Kleidung ein Jagdmesser hervor und rührte damit die Bohnen um; dann hob er den Blick zu Billy, zog, als streiche er ein Rasiermesser ab, beide Seiten der Klinge langsam über die Zunge und rammte das Messer anschließend in den Baumstamm neben dem Feuer.

Wie lang wohnt ihr schon hier?, sagte er.

Zehn Jahre.

Zehn Jahre. Gehört das Land eurer Familie?

Nein.

Der Indianer streckte die Hand aus, griff sich das zweite Brötchen, biss mit den breiten weißen Zähnen ab und hockte dann kauend da.

Wo kommen Sie her?, sagte Billy.

Von überall.

Und wo wollen Sie hin?

Der Indianer beugte sich vor, zog das Messer aus dem Baumstamm, rührte nochmal die Bohnen um und leckte wieder die Klinge ab; dann schob er das Messer durch den Henkel der schwärzlich verfärbten Tasse, nahm sie vom Feuer, stellte sie vor sich auf den Boden und begann mit dem Messer die Bohnen zu essen.

Was gibt’s bei euch sonst noch?

Sir?

Ich hab gesagt, was gibt’s bei euch sonst noch?

Bedächtig kauend und mit halb geschlossenen Augen hob der Indianer den Kopf und betrachtete die beiden im Feuerschein stehenden Jungen.

Was soll’s denn geben?

Irgendwas. Was ich vielleicht verkaufen kann.

Wir haben sonst nichts.

Ihr habt sonst nichts.

Nein, Sir.

Der Indianer kaute.

Wohnt ihr in einem leeren Haus?

Nein.

Dann müsst ihr doch noch was haben.

Höchstens Möbel und so Zeug. Küchenzeug.

Gibt’s bei euch auch Gewehrpatronen?

Ja, Sir. Ein paar.

Welches Kaliber?

Keins für Ihre Büchse.

Welches Kaliber?

44 - 40.

Dann bring mir doch mal was davon.

Der Junge nickte zu der am Baum lehnenden Büchse hinüber. Das ist aber keine 44 - 40er.

Spielt keine Rolle. Munition lässt sich tauschen.

Ich kann Ihnen keine Patronen bringen. Würd der alte Herr bestimmt merken.

Wieso hast du dann davon angefangen?

Ich glaub, wir gehn lieber, sagte Boyd.

Wir müssen die Tasse wieder mitnehmen.

Was gibt’s bei euch sonst noch?, sagte der Indianer.

Nichts, sagte Boyd.

Dich hab ich nicht gefragt. Was gibt’s bei euch sonst noch?

Keine Ahnung. Mal sehn, was ich finden kann.

Der Indianer steckte sich die andere Hälfte des zweiten Brötchens zwischen die Lippen. Er hob die Tasse und kippte sich die restlichen Bohnen in den Mund; dann strich er mit dem Finger durch die Tasse, leckte ihn ab und stellte die Tasse wieder auf den Boden.

Bring mir was von dem Kaffee, sagte er.

Ich kann ihn aber nicht mahlen, das würd jemand hören.

Dann bring ihn so. Ich zerkleiner ihn mit einem Stein.

Okay.

Den Jungen lässt du hier.

Wozu?

Zur Gesellschaft.

Zur Gesellschaft.

Geht nicht.

Werd ihm schon nichts tun.

Natürlich nicht. Er bleibt ja auch nicht hier.

Der Indianer sog an den Zähnen. Habt ihr Fallen?

Nein.

Der Indianer sah auf und musterte die beiden. Er sog schmatzend an seinen Zähnen. Dann mal los, sagte er. Aber vergesst nicht den Zucker.

Okay. Die Tasse bitte.

Die kriegst du, wenn ihr zurück seid.

Auf der Viehtrift angelangt, drehte sich Billy nach Boyd und nach dem Feuerschein zwischen den Bäumen um. Draußen über der Ebene war das Mondlicht so hell, dass man das Vieh zählen konnte.

Wir bringen ihm doch keinen Kaffee, oder?, sagte Boyd.

Nein.

Was machen wir mit der Tasse?

Nichts.

Und wenn Mama danach fragt?

Sag ich ihr einfach die Wahrheit. Dass ich sie ’nem Indianer gegeben hab. Dass ein Indianer bei uns vorbeigekommen ist und ich sie ihm geschenkt hab.

Okay.

Krieg bestimmt Ärger, weil du dabei warst.

Ich krieg bestimmt noch mehr Ärger.

Sag ihr einfach, ich hab’s getan.

Mach ich.

Sie gingen über das offene Gelände auf den Zaun und die Lichter im Haus zu.

Wir hätten gar nicht erst rausgehn sollen, sagte Boyd.

Billy gab keine Antwort.

Stimmt’s?

Ja.

Wieso haben wir’s dann getan?

Keine Ahnung.

Es war noch dunkel, als ihr Vater am nächsten Morgen zu ihnen hereinkam.

Billy, sagte er.

Der Junge setzte sich im Bett auf und sah zu seinem vom Küchenlicht umrahmten Vater hinüber.

Was macht denn der Hund im Räucherhaus?

Hab vergessen, ihn rauszulassen.

Du hast vergessen, ihn rauszulassen?

Ja, Sir.

Und was hat er dadrin zu suchen?

Billy schwang sich aus dem Bett auf den kalten Fußboden und griff nach seinen Kleidern. Ich lass ihn raus, sagte er.

Sein Vater blieb noch einen Moment in der Tür stehen; dann machte er wieder kehrt, verschwand durch die Küche und durch den Flur. Im Lichtschein der offenen Tür sah Billy seinen Bruder im anderen Bett zusammengekrümmt schlafen. Er zog sich die Hose an, klaubte seine Stiefel vom Boden und marschierte nach draußen.

Als er die Tiere gefüttert und getränkt hatte, war es bereits hell; er sattelte Bird, saß auf und ritt aus dem Stall zum Fluss hinunter, um den Indianer zu suchen oder nachzusehen, ob er noch da war. Der Hund lief dicht hinter dem Pferd. Sie zogen über die Weide, dann flussabwärts und zwischen den Bäumen hindurch. Billy zügelte das Pferd und hielt an. Der Hund blieb neben ihm stehen, witterte, prüfte, machte sich mit bebender Schnauze ein Bild von den Ereignissen der vorangegangenen Nacht. Der Junge ließ das Pferd weitergehen.

Kurz darauf erreichte er das Lager des Indianers; das Feuer war erloschen und schwarz. Das Pferd warf den Kopf und trat nervös auf der Stelle; der Hund, die Nase am Boden, tappte mit gesträubtem Nackenfell um die kalte Asche herum.

Als Billy nach Hause kam, hatte seine Mutter bereits das Frühstück fertig; er hängte den Hut auf, zog sich den Stuhl heran und begann Rührei auf seinen Teller zu löffeln. Boyd aß schon.

Wo ist Pap?, sagte Billy.

Erst das Tischgebet, sagte seine Mutter. Vorher wird mir nichts angerührt.

Ja, Mam.

Er senkte den Kopf und sprach in Gedanken das Gebet; dann griff er nach einem Brötchen.

Wo ist Pap?

Im Bett. Er hat schon gegessen.

Wann hat er sich hingelegt?

Ungefähr vor zwei Stunden. Er ist die ganze Nacht durchgeritten.

Wieso?

Wahrscheinlich, weil er heimwollte.

Und wie lang schläft er?

Na, wahrscheinlich, bis er aufwacht. Du stellst ja noch mehr Fragen wie Boyd.

Das Erste hab ich doch gar nicht gefragt, sagte Boyd.

Nach dem Frühstück gingen die Jungen hinaus zum Stall. Was meinst du, wo er hin ist?, sagte Boyd.

Weitergezogen.

Wo er wohl herkommt?

Keine Ahnung. Er trägt mexikanische Stiefel. Jedenfalls was noch davon übrig ist. Zieht wahrscheinlich einfach nur durch die Gegend.

Man kann nie wissen, was so’n Indianer vorhat, sagte Boyd.

Was weißt denn du von Indianern, sagte Billy.

Na, weißt du’s vielleicht?

Man kann eh nie wissen, was einer vorhat.

Am Stallpfosten hing ein Eimer voller Werkzeug und Bürsten; Boyd fischte einen alten abgewetzten Schraubenzieher heraus, nahm ein Strickhalfter von der Anbindestange, öffnete die Box, in der sein Pferd stand, ging hinein, legte dem Tier das Halfter an und führte es nach draußen. Er machte den Strick mit einem halben Stek an der Stange fest und strich dem Pferd mit der Hand über den Vorderfuß, bis es den Huf hob; dann säuberte er die Strahlenfurche, sah sich den Huf genau an und ließ ihn wieder hinunter.

Zeig mal, sagte Billy.

Ist alles okay.

Zeig trotzdem mal.

Guck doch selber nach.

Billy hob den Huf, hielt ihn sich zwischen die Knie und begutachtete ihn. Sieht scheint’s okay aus, sagte er.

Sag ich ja.

Führ ihn mal rum.

Billy löste den Strick, führte das Pferd durch die Banse und wieder zurück.

Und jetzt deinen Sattel, sagte Billy.

Okay, wenn du meinst.

Boyd holte den Sattel aus der Sattelkammer, warf dem Pferd den Woilach über, legte behutsam den Sattel auf, rückte ihn zurecht, zog den Riemen hoch, befestigte den Gurt und stand dann abwartend da.

Hättst ihm von Anfang an beibringen müssen, sagte Billy. Gib ihm doch mal’n Klaps, dass er endlich die Luft rauslässt.

Nein, sagte Boyd. Er gibt mir ja auch keinen.

Billy spuckte in die trockene Streu auf dem Stallboden. Die Jungen warteten. Dann schnaufte das Pferd durch. Boyd zurrte den Gurt fest und schnallte ihn zu.

Den ganzen Vormittag ritten sie die Ibañez-Weide ab und überprüften das Vieh. Die Kühe, eine buntfarbige Herde mit hohen Beinen und scheckigem Gesichtshaar, teils mexikanische Rinder, teils Langhörner, hielten Abstand und blickten ebenso prüfend herüber. Zur Essenszeit kehrten die Jungen zurück, eine einjährige Färse im Schlepp, die sie in den Korral oberhalb des Stalles führten, damit sie der Vater sich später ansehen konnte; anschließend gingen sie ins Haus und wuschen sich. Der Vater hockte bereits am Tisch. Jungs, sagte er.

Setzt euch, sagte die Mutter. Sie stellte eine Platte mit gebratenen Steaks auf den Tisch. Eine Schüssel Bohnen. Nach dem gemeinsamen Gebet reichte sie dem Vater die Platte; er gabelte sich eines der Steaks auf den Teller und gab die Platte an Billy weiter.

Pap sagt, auf dem Weideland treibt sich ein Wolf rum, sagte die Mutter.

Billy saß mit erhobenem Messer da und hielt die Platte fest.

Ein Wolf?, sagte Boyd.

Der Vater nickte. ’ne Wölfin. Hat’n ziemlich großes Kalb gerissen, am obern Ende von Foster Draw.

Wann?, sagte Billy.

Vor gut ’ner Woche. Der jüngste von den Oliver-Söhnen hat ihre Spur in den Bergen verfolgt. Sie kommt aus Mexiko. Ist über den San-Luis-Pass, dann am Westhang der Animas lang, oben durch Taylor’s Draw, von dort runter durchs Tal und danach wieder hoch in die Peloncillos. Direkt in’n Schnee. Dort, wo sie’s Kalb gerissen hat, waren’s fünf Zentimeter.

Woher weißt du denn, dass es ’ne Wölfin ist?, sagte Boyd.

Na, woher weiß er das wohl?, sagte Billy.

Sieht man an der Art, wie sie ihr Geschäft gemacht hat, sagte der

Vater.

Aha, sagte Boyd.

Und jetzt?, sagte Billy.

Tja, am besten, wir schnappen sie uns. Oder nicht?

Ja, Sir.

Wenn der alte Echols noch da wär, der tät sie bestimmt kriegen, sagte Boyd.

Mr. Echols.

Wenn Mr. Echols noch da wär, der tät sie bestimmt kriegen.

Ja, wahrscheinlich. Aber er ist nicht mehr da.

Nach dem Essen ritten sie zu dritt zur neun Meilen entfernten SK-Bar-Ranch; vor dem Wohnhaus hielten sie an und machten sich durch lautes Rufen bemerkbar. Mr. Sanders’ Enkelin sah heraus und ging dann den Alten holen; kurz darauf hockten sie auf der Veranda, und der Vater erzählte Mr. Sanders von der Wölfin. Die Ellbogen auf den Knien, den Blick unverwandt auf die Bodenbretter zwischen den Stiefeln gerichtet, saß Mr. Sanders da, nickte und klopfte mit dem kleinen Finger hie und da die Asche von seiner Zigarette. Als der Vater fertig war, hob der Alte den Kopf. Er hatte sehr schöne tiefblaue Augen, halb verborgen in den ledernen Furchen seines Gesichts. Als seien sie etwas, dem die Rauheit des Landes nichts anhaben konnte.

Echols’ Fallen und die andern Sachen sind noch in der Hütte, sagte er. Er hätt bestimmt nix dagegen, dass ihr das Zeug benutzt.

Er schnippte die Kippe in den Hof, lächelte den beiden Jungen zu, legte die Hände auf die Knie und stand auf.

Ich hol mal die Schlüssel, sagte er.

Sie schlossen die Hütte auf; es war dunkel und muffig darin und roch nach Wachs, wie das Fleisch eines frischerlegten Tiers. Der Vater blieb einen Moment in der Tür stehen; dann trat er ein. Im Vorderzimmer standen ein altes Sofa, ein Bett, ein Schreibtisch. Die drei marschierten durch die Küche und weiter nach hinten zum Abstellraum. Dort, im staubigen Licht des kleinen Fensters, auf Brettern aus grob zurechtgesägtem Kiefernholz, stand eine Batterie von Einmachgläsern, alten Chemikalienflaschen und Kolben mit eingeschliffenen Glasstöpseln, alle beklebt mit uralten achteckigen und rotgeränderten Etiketten, auf denen Echols säuberlich Inhalt und Datum vermerkt hatte. In den Gefäßen dunkle Flüssigkeiten. Getrocknete Organe. Leber, Galle, Nieren. Die Innereien des Tiers, das vom Menschen träumt und seit über hunderttausend Jahren immer nur diesen Traum von Flucht träumt. Den Traum vom bösen geringeren Gott, der, bleich, nackt und fremdartig geworden, seine Familie und Sippe metzelt und aus dem gemeinsamen Haus vertreibt. Ein unersättlicher Gott, den weder Nachgeben noch Unmengen Blut beschwichtigen können. Staub umwob die Gefäße; das Licht dazwischen machte aus dem kleinen Raum mit den Glasbehältern eine bizarre Basilika, einem Brauch geweiht, der unter den Menschen ebenso rasch aussterben würde wie das Tier, dem er seine Existenz verdankte. Der Vater nahm eine der Flaschen in die Hand, drehte sie hin und her und stellte sie dann wieder genau an ihren von Staub umgebenen Platz. Auf einem unteren Brett lag eine hölzerne Munitionskiste mit gezinkten Ecken, in der sich ein gutes Dutzend unetikettierte Fläschchen oder Phiolen befand. Auf dem Kistendeckel stand, mit Rotstift geschrieben, Matrix Nr. 7. Der Vater hob eine der Phiolen ins Licht, schüttelte sie, drehte den Korken heraus und hielt sich das offene Fläschchen unter die Nase.

Allmächtiger, flüsterte er.

Lass mal riechen, sagte Boyd.

Nein, sagte der Vater. Er steckte das Gefäß in die Tasche; dann suchten sie nach den Fallen, konnten sie aber nirgends finden, weder in der Hütte noch draußen auf der Veranda oder im Räucherhaus. Dort entdeckten sie an der Wand schließlich ein paar alte langfedrige Kojotenfallen Größe drei, das war alles.

Sie müssen hier irgendwo sein, sagte der Vater.

Sie fingen wieder von vorn an. Nach einer Weile kam Boyd aus der Küche.

Ich hab sie, sagte er.

Sie befanden sich in zwei Holzkisten, über denen Brennholz gestapelt war. Die Fallen waren mit etwas eingefettet, vielleicht mit Schweineschmalz; dicht an dicht, wie Heringe, lagen sie in den Kisten.

Wieso hast du da überhaupt druntergeguckt?, sagte der Vater.

Du hast doch gesagt, sie müssen irgendwo sein.

Der Vater breitete ein paar alte Zeitungen über den linoleumbedeckten Küchenboden und packte die Fallen aus. Die Ketten waren um sie herumgeschlungen, die Federn aus Platzgründen nach innen gebogen. Er wickelte eine der Ketten ab; sie war mit Fett verschmiert und rasselte dumpf. Am einen Ende befand sich ein Anker, am anderen ein Ring mit den Stellhaken, der die mächtigen Bügel hielt. Die drei hockten da und schauten die Falle an. Sie war sehr groß. Das Ding sieht ja aus wie ’ne Bärenfalle, sagte Billy.

Ist aber ’ne Wolfsfalle. ’ne Newhouse, Größe viereinhalb.

Der Vater legte acht davon auf den Fußboden und wischte sich mit Zeitungspapier das Fett von den Händen. Dann machten sie die Kisten zu und stapelten das Brennholz darüber, sodass alles wieder so war, wie Boyd es vorgefunden hatte. Der Vater ging nochmal in den Abstellraum; als er zurückkam, hatte er eine kleine Holzkiste mit Fliegendrahtboden, eine Papiertüte Holzspäne und einen Tragekorb für die Fallen dabei. Die drei marschierten nach draußen, schlossen die Hüttentür mit dem Vorhängeschloss ab, banden die Pferde los, saßen auf und ritten zurück zum Wohnhaus.

Mr. Sanders kam heraus auf die Veranda; sie stiegen nicht aus dem Sattel.

Bleibt doch zum Abendessen, sagte der Alte.

Danke. Wir müssen wieder.

Na gut.

Hab mir acht von den Fallen genommen.

Okay.

Mal sehn, wie sich’s macht.

Tja. Da hast du wohl ganz schön zu tun. Die Wölfin iss erst seit kurzem hier in der Gegend; hat bestimmt noch keine festen Gewohnheiten.

Echols hat gesagt, das haben die Viecher eh nicht mehr.

Na, der muss es wissen. Iss ja selber schon beinah’n Wolf.

Der Vater nickte. Er drehte sich im Sattel ein Stück zur Seite und spähte hinaus in die Landschaft. Dann wandte er sich wieder dem Alten zu.

Hast du mal an dem Zeug gerochen, mit dem er sie ködert?

Allerdings. Hab ich.

Der Vater nickte. Er hob die Hand und wendete sein Pferd; dann ritten die drei zur Straße.

Nach dem Abendessen stellten sie eine Zinkwanne auf den Herd, kippten ein paar Eimer Wasser hinein, gaben einen Schöpflöffel Lauge dazu und kochten die Fallen aus. Sie hielten das Feuer in Gang, bis es Zeit war, schlafen zu gehen; dann wechselten sie das Wasser, legten die Fallen zusammen mit den Holzspänen wieder in die Wanne, stopften den Herd mit Scheiten voll und zogen sich anschließend zurück. Nachts wachte Boyd einmal auf; er lag im Dunkeln, lauschte in die Stille, hörte den Herd knistern, das Haus im Präriewind knarren. Als er den Kopf wandte, stellte er fest, dass Billys Bett leer war; nach einer Weile stand er auf und tappte zur Küche. Billy saß auf einem der Küchenstühle, mit der Rückenlehne nach vorn, am Fenster. Die Arme über der Lehne verschränkt, betrachtete er den Mond über dem Fluss, die Uferbäume und die Berge im Süden. Er drehte sich um und blickte seinen in der Tür stehenden Bruder an.

Was machst du denn da?, sagte Boyd.

Hab das Feuer geschürt.

Und nach was guckst du?

Nach nichts. Gibt nichts zu gucken.

Wieso hockst du dann hier?

Billy gab keine Antwort. Nach einer Weile sagte er: Geh wieder schlafen. Ich komm gleich nach.

Boyd trat näher. Vor dem Küchentisch blieb er stehen. Billy drehte sich herüber und sah seinen Bruder an.

Was hat dich überhaupt aufgeweckt?, sagte er.

Du.

Ich war doch ganz still.

Ich weiß.

Als Billy am nächsten Morgen aufstand, saß sein Vater bereits am Küchentisch; er hatte eine Lederschürze im Schoß, trug ein Paar alte Wildlederhandschuhe und rieb eines der Tritteisen mit Bienenwachs ein. Die übrigen Fallen lagen auf einem Kalbsfell auf dem Boden; sie schimmerten in tiefem Blauschwarz. Der Vater hob den Blick, zog die Handschuhe aus, verstaute sie mitsamt Falle in seiner Schürze und legte die Sachen aufs Kalbsfell.

Hilf mir mal mit der Wanne, sagte er. Danach kannst du die andern hier einwachsen.

Billy gehorchte. Sorgfältig wachste er die Fallen, rieb die Tellereisen ein, die Beschriftung darauf, die Stellhaken, mit denen die Bügel eingeklemmt wurden, die einzelnen Glieder der schweren, anderthalb Meter langen Ketten und die starken, zweispitzigen Anker. Damit die Fallen keine Hausgerüche annahmen, hängte der Vater sie anschließend hinaus in die Kälte. Als er am nächsten Morgen zu den Jungen hereinkam und nach Billy rief, war es noch dunkel.

Billy.

Ja, Sir.

In fünf Minuten steht’s Frühstück auf dem Tisch.

Ja, Sir.

Bei Tagesanbruch ritten sie aus dem Hof; die Luft war klar und kalt. Die Fallen lagen im Weidenkorb; der Vater trug ihn mit gelockerten Schulterriemen, sodass der Korbboden auf dem hinteren Zwiesel auflag. Sie ritten direkt nach Süden. Oben auf Black Point glitzerte Neuschnee im Sonnenschein; über dem Tal war die Sonne noch nicht aufgegangen. Sie stand erst am Himmel, als die beiden die alte Straße nach Fitzpatrick Wells überquerten und dann am oberen Ende der Weide bergan in die Peloncillos zogen.

Vormittags hielten sie am Rand der Hochland-Vega an; dort lag das tote Kalb. Auf der Strecke bergan durchs Gehölz waren die Spuren, die das Pferd des Vaters drei Tage zuvor hinterlassen hatte, inzwischen verschneit; die im Schatten der Bäume noch nicht geschmolzenen Schneeflecken neben dem toten Kalb waren blutverschmiert, zertrampelt und von Kojotenspuren durchzogen, Fetzen des zerrissenen Tiers bedeckten da und dort den blutigen Schnee und die Erde. Der Vater hatte die Handschuhe abgestreift und drehte sich eine Zigarette; die Hand mit den Handschuhen am Sattelknopf, hockte er rauchend auf seinem Pferd.

Steig nicht ab, sagte er. Guck mal nach, ob du irgendwo ihre Spur siehst.

Sie ritten ein Stück weiter. Das Blut machte die Pferde unruhig; die Reiter sprachen ihnen zu, irgendwie spöttisch, als wollten sie, dass die Tiere sich schämten. Billy konnte keine Wolfsspuren entdecken.

Sein Vater saß ab und ging ein paar Schritte. Hier drüben, sagte er.

Du willst doch hier keine Falle legen?

Nein. Schwing dich mal aus dem Sattel.

Billy saß ab. Sein Vater hatte die Korbriemen abgestreift, stellte den Korb in den Schnee, ging in die Knie und blies den Neuschnee aus der kristallenen Spur, die die Wölfin fünf Nächte zuvor hinterlassen hatte.

Ist sie das?

Das ist sie.

Ihre Vorderpfote.

Ja.

Ganz schön groß, wie?

Allerdings.

Sie kommt doch nicht nochmal hierher zurück?

Nein. Bestimmt nicht.

Der Junge richtete sich auf. Spähte die Bergmatte entlang. In einem kahlen Baum saßen zwei Raben. Sie waren offenbar aufgeflogen, als sich die Reiter genähert hatten. Sonst gab es nichts zu sehen.

Was meinst du, wo ist das übrige Vieh hin?

Keine Ahnung.

Wenn ’ne tote Kuh auf der Weide liegt, bleiben dann die andern Rinder noch da?

Kommt drauf an, woran die Kuh verendet ist. Jedenfalls bleiben sie bestimmt nicht da, wenn sich ein Wolf in der Nähe rumtreibt.

Was meinst du, hat die Wölfin irgendwo schon wieder was gerissen?

Der Vater kauerte neben der Spur; er stand auf und griff sich den Korb. Gut möglich, sagte er. Bist du so weit?

Ja, Sir.

Sie saßen auf, überquerten die Vega, ritten in den auf der anderen Seite gelegenen Wald und folgten der Viehtrift am Rand des Hochtals. Der Junge sah zu den Raben hinüber. Nach einer Weile lösten sich die Vögel vom Baum und flogen lautlos zum toten Kalb zurück.

Unterhalb der Bergschlucht legte der Vater die erste Falle; dort war, wie sie wussten, die Wölfin schon einmal durchgekommen. Der Junge blieb im Sattel und sah seinem Vater zu, wie er das Kalbsfell mit der Haarseite nach unten auf die Erde warf, vom Pferd aufs Fell stieg und den Tragekorb abstellte.

Der Vater nahm die Wildlederhandschuhe aus dem Korb, zog sie an, buddelte mit einer Kelle ein Loch in die Erde, schob den Anker hinein, stopfte die Kette hinterher und deckte das Loch wieder ab. Danach grub er ein flaches zweites Loch vom Umfang des Tellereisens. Er drückte probehalber die Falle hinein und machte anschließend das Loch etwas größer. Die Erde kam in die Fliegendrahtkiste; er legte die Kelle weg, nahm zwei Zwingen aus dem Korb und schraubte damit die Federn so lange herunter, bis die Fangbügel aufklappten. Dann hob er die Falle in die Höhe und begutachtete das Tellerscharnier; zugleich lockerte er eine der Schrauben und justierte den Stellhaken. Wie er da, die Sonne im Rücken, in seinem zerklüfteten Schatten hockte und die Falle in Augenhöhe gegen den Morgenhimmel hielt, vermittelte er den Eindruck, als machte er sich an einem viel älteren, feineren Instrument zu schaffen. An einem Astrolab oder Sextanten. Als kauerte er hier, um seine Position festzustellen. Um mit Hilfe von Bogen und Lot den Abstand zwischen sich und der Welt zu messen. Als ob es einen solchen Abstand gäbe. Als ob er erkennbar wäre. Der Vater schob die Hand unter die geöffneten Bügel und drückte mit dem Daumen den Teller ein Stück nach unten.

Das Ding muss grade mal so eingestellt sein, dass es nicht von’m Eichhörnchen ausgelöst werden kann, sagte er. Direkt auf der Kippe.

Er entfernte die Zwingen und legte die Falle ins Loch.

Als Nächstes deckte er Bügel und Teller mit einem quadratischen, von geschmolzenem Bienenwachs durchtränkten Stück Papier ab, siebte mit der Fliegendrahtkiste sorgfältig die ausgegrabene Erde darüber und streute mit der Kelle Humus und Holzspäne darauf; dann sah er sich, in der Hocke kauernd, die Vorrichtung an. Es war, als sei sie überhaupt nicht vorhanden. Schließlich zog er das Fläschchen mit Echols’ Essenz aus der Manteltasche, entkorkte es, tunkte einen kleinen Zweig in die Phiole und steckte ihn dreißig Zentimeter von der Falle entfernt in die Erde; dann korkte er das Fläschchen wieder zu und verstaute es in der Tasche.

Er stand auf, reichte dem Jungen den Korb hoch, bückte sich und faltete das Kalbsfell mitsamt der Erde darin zusammen; dann stellte er den Fuß in den Steigbügel, saß auf, zog das Fell zu sich auf den Sattelbug und lenkte das Pferd rückwärts von der Falle weg.

Meinst du, du kriegst eine hin?, sagte er.

Ja, Sir. Glaub schon.

Der Vater nickte. Echols hat seinem Pferd immer zuerst die Eisen abgenommen. Dann hat er ihm selbstgemachte Hüllen aus Rindsleder über die Hufe gezogen. Oliver sagt, der hat seine Fallen gelegt, ohne vom Gaul zu steigen. Einfach vom Sattel aus.

Wie denn das?

Keine Ahnung.

Der Junge hielt den Tragekorb auf dem Knie.

Häng ihn mal lieber um, sagte der Vater. Den brauchst du für deine Falle.

Ja, Sir, sagte Billy.

Bis Mittag waren drei weitere Fallen fertig; in einem Schwarzeichenwäldchen am oberen Ende des Cloverdale Creek machten sie Pause. Auf die Ellbogen zurückgelehnt, aßen sie ihre Sandwiches, blickten dabei übers Tal in Richtung der Guadalupes, dann südöstlich zu den Gebirgsvorsprüngen, sahen die Wolkenschatten, wie sie hangauf durchs breite Animas-Tal und weiter hinten in die blauen Fernen der mexikanischen Berge wanderten.

Meinst du, wir kriegen sie?, sagte der Junge.

Sonst wär ich bestimmt nicht hier.

Und wenn sie schon mal in’ner Falle war oder sich irgendwie damit auskennt?

Dann wird’s schwierig.

Die Wölfe hier, die kommen doch immer aus Mexiko rüber. Stimmt’s?

Glaub schon.

Sie aßen. Als der Vater fertig war, faltete er die leere Sandwichtüte zusammen und steckte sie ein.

Bist du so weit?, sagte er.

Ja, Sir.

Erschöpft bis auf die Knochen, erreichten sie den Hof und ritten zurück in den Stall. Dreizehn Stunden waren sie unterwegs gewesen, die letzten zwei Stunden im Dunkeln; im Haus brannte, abgesehen von der Küche, kein Licht.

Geh schon malrein und iss was, sagte der Vater.

Nicht nötig.

Na los doch. Ich mach solang die Gäule fertig.

Die Wölfin hatte die Staatsgrenze ungefähr an dem Punkt überquert, wo diese sich mit der dreißigsten Minute des einhundertachten Längengrads schneidet; eine Meile weiter nördlich hatte sie die alte Völkerstraße überquert, war dem Whitewater Creek westwärts in die San Luis Mountains gefolgt, dann durch die Schlucht nach Norden ins Animas-Weideland, durchs Animas-Tal und schließlich, wie gesagt, hinauf in die Peloncillos gezogen. Sie hatte eine verschorfte Wunde an ihrer Flanke; zwei Wochen zuvor, in den Bergen von Sonora, war sie von ihrem Gefährten gebissen worden. Er hatte sie gebissen, weil sie nicht von ihm fortgewollt hatte. Den Vorderlauf zwischen den Bügeln eines Tritteisens, hatte er sie angeknurrt, um sie zu vertreiben; sie war einfach liegen geblieben, knapp außerhalb der Reichweite der Kette. Hatte winselnd die Lauscher angelegt und nicht weggehen wollen. Am nächsten Morgen kamen plötzlich Pferde. Von einem hundert Meter entfernten Hang aus beobachtete sie, wie der Wolf sich abwehrbereit aufstellte.

Eine Woche lang zog sie über die Osthänge der Sierra de la Madera. Dort hatten ihre Vorfahren einst Kamele und winzige Urpferde gejagt. Sie fand nicht viel zu fressen. Das meiste Wild hier war ausgerottet. Die meisten Wälder hatte man abgeholzt, um die Heizkessel der Pochmühlen zu füttern. Seit langem schon rissen die Wölfe hierzulande das Vieh, aber dessen Beschränktheit war ihnen immer wieder ein Rätsel. Die Rinder stolperten brüllend, blutend und völlig verwirrt mit ihren Schaufelfüßen über die Hochweiden, brachen lärmend und zappelnd durch Zäune und schleiften dann Pfosten und Drähte hinter sich her. Die Rancher sagten, die Wölfe gingen mit dem Vieh brutaler um als mit wildlebenden Tieren. Als würden sie durch die Rinder in Zorn versetzt. Als nähmen sie Anstoß an einer Verletzung uralter Regeln. Uralter Rituale. Uralter Ordnungen.

Die Wölfin durchquerte den Río Bavispe und zog dann in nördliche Richtung. Sie war zum ersten Mal trächtig und hatte nicht die geringste Ahnung, in welchen Schwierigkeiten sie steckte. Sie verließ das Land nicht, weil kein Wild mehr da war, sondern weil ihr die Wölfe fehlten, und sie brauchte Wölfe. Bevor sie oben auf Foster Draw, im Schnee der Peloncillo Mountains in New Mexico, das Kalb gerissen hatte, war ihre Nahrung zwei Wochen lang fast ausschließlich Aas gewesen; ihr Blick wirkte gehetzt, nirgendwo hatte sie eine Wolfsspur entdecken können. Sie fraß, ruhte sich aus, fraß wieder. Sie fraß, bis ihr der Bauch durchhing; sie kehrte nicht um. Kehrte auch nie zu ihrer Beute zurück. Überquerte bei Tageslicht weder Straßen noch Eisenbahnschienen. Schlüpfte nicht zweimal am selben Ort unter einem Drahtzaun hindurch. Das waren die neuen Regeln. Zwänge, die es zuvor nicht gegeben hatte. Nun gab es sie.

Sie zog westwärts ins Cochise County im Bundesstaat Arizona, über die südliche Gabelung des Skeleton Creek, weiter nach Westen zum oberen Rand des Starvation Canyon und wieder südlich in Richtung Hog Canyon Springs. Dann wieder nach Osten, ins Hochland zwischen Clanton Draw und Foster Draw. Nachts zog sie hinunter zur Animas-Ebene und jagte die Antilopen, beobachtete sie, wie sie im rauchgleich unter den Hufen emporsteigenden Staub dahinschnellten und ausscherten, beobachtete, wie präzise sich die Gelenke abzeichneten, die Schädel ruckten, die Beine sich abwechselnd krümmten und streckten, suchte bei den Tieren nach etwas, was ihr die Beute anzeigte.

Um diese Jahreszeit waren die Antilopenweibchen bereits trächtig, und da sie die am schlechtesten entwickelten Kälber gewöhnlich zu früh warfen, fand die Wölfin zweimal ein solches bleiches Junges am Boden, glupschäugig und noch warm, milchblau und beinahe durchsichtig im Morgendämmer, wie eine Fehlgeburt aus einer vollkommen anderen Welt. Blind und sterbend lagen die Kälber im Schnee; die Wölfin fraß sogar ihre Knochen. Vor Sonnenaufgang zog sie sich aus der Ebene zurück, stellte sich auf einen niedrigen Bergvorsprung oder Felsen über dem Tal und heulte mit hochgereckter Schnauze unaufhörlich die furchtbare Stille an. Sie hätte das Land wahrscheinlich wieder verlassen, wäre sie nicht direkt unterhalb des Gebirgspasses westlich von Black Point auf den Geruch eines Wolfes gestoßen. Sie blieb stehen, als wäre sie gegen eine Mauer geprallt.

Fast eine Stunde lang umkreiste sie die Falle, erfasste und sortierte die verschiedenen Düfte, ordnete sie der Reihe nach ein, versuchte die Ereignisse, die hier stattgefunden hatten, zu rekonstruieren. Dann zog sie wieder los, überquerte den Pass in südlicher Richtung und folgte den inzwischen sechsunddreißig Stunden alten Hufspuren der Pferde.

Bis zum Abend hatte sie alle acht Tritteisen gefunden; sie kehrte zurück zur Bergschlucht und umkreiste winselnd die Falle. Dann begann sie zu graben. Scharrte direkt neben der Falle ein Loch, bis die nachgebende Erde herabrieselte und die Fangbügel sichtbar wurden. Die Wölfin stand da und starrte sie an. Begann wieder zu graben. Als sie schließlich davontappte, lag das Tritteisen blank auf dem Boden, und das wachsgetränkte Papier auf dem Teller war nur noch mit einer Handvoll Erde bedeckt; so jedenfalls fanden der Junge und sein Vater die Falle vor, als sie am Morgen darauf in die Schlucht ritten.

Billy blieb im Sattel und schaute zu, wie sein Vater vom Pferd aufs Kalbsfell stieg und die Falle genau untersuchte. Er legte sie neu, stand auf und schüttelte skeptisch den Kopf. Dann ritten sie die Strecke mit den übrigen Fallen ab; als sie am nächsten Morgen zurückkehrten, fanden sie die erste Falle erneut aufgedeckt und anschließend noch vier weitere. Sie nahmen drei davon mit und legten sie unbeködert entlang der Viehtrift aus.

Was hält eigentlich ’ne Kuh davon ab, dass sie da reintappt?, sagte der Junge.

Überhaupt nichts, sagte sein Vater.

Drei Tage später fanden sie wieder ein totes Kalb. Weitere fünf Tage später war eine der unbeköderten Fallen ausgegraben; der Teller lag umgekippt und mit zugeschlagenen Bügeln am Boden.

Abends ritten sie hinunter zur SK-Bar-Ranch und sprachen bei Sanders vor. Sie hockten in der Küche und erzählten ihm von den jüngsten Ereignissen; der Alte nickte.

Echols hat mal gesagt, ’n Wolf lässt sich genauso schwer reinlegen wie’n Kind. Nich dass so’n Vieh nun besonders schlau wär. Es muss halt bloß nich über so viel andres nachdenken. Ich bin ja früher ’n paarmal mit ihm los. Der hat irgendwo ’ne Falle gelegt, da konntst du gar nich sehn, wieso grade hier, und wenn ich ihn danach gefragt hab, dann wusst er meistens keine Antwort drauf. Wusst er meistens nich.

Sie marschierten zur Hütte, holten sechs weitere Fallen, nahmen sie mit nach Hause und kochten sie aus. Als die Mutter am nächsten Morgen in die Küche kam, um Frühstück zu machen, saß Boyd am Boden und wachste die Fallen.

Du meinst wohl, damit kannst du dich einschmeicheln, sagte sie.

Nein.

Wie lang willst du eigentlich noch die beleidigte Leberwurst spielen?

Ich bin’s nicht, der die beleidigte Leberwurst spielt.

Er kann halt genauso stur sein wie du.

Na, dann wird’s ja lustig.

Sie stand am Herd und warf dem über seine Arbeit gebeugten Jungen einen Blick zu. Dann drehte sie sich wieder um, nahm die Bratpfanne vom Regal und stellte sie auf den Herd. Sie öffnete die Heizluke, um Holz nachzulegen, aber das hatte Boyd schon erledigt.

Als sie fertig gefrühstückt hatten, wischte sich der Vater den Mund ab, legte die Serviette auf den Tisch und schob seinen Stuhl zurück.

Wo sind die Fallen?

An der Wäscheleine, sagte Boyd.

Der Vater stand auf und entfernte sich. Billy leerte seine Tasse und stellte sie vor sich auf den Tisch.

Soll ich ihm was sagen?

Nein.

Gut. Dann halt nicht. Vielleicht auch besser so.

Als der Vater zehn Minuten später aus dem Stall kam, stand Boyd in Hemdsärmeln vor dem Holzstoß und machte die Scheite klein.

Willst du mit?, sagte sein Vater.

Schon okay, sagte Boyd.

Sein Vater ging wieder ins Haus. Nach einer Weile kam Billy nach draußen.

Sag mal, was’n los mit dir?, sagte er.

Nichts. ’s Gleiche könnt ich dich fragen.

Jetzt sei doch kein Arsch. Hol deinen Mantel und komm mit.

Nachts hatte es in den Bergen geschneit; auf dem Pass westlich von Black Point lagen dreißig Zentimeter Schnee. Der Wolfsspur folgend, führte der Vater sein Pferd zu Fuß durchs verschneite Hochland; den ganzen Morgen lang blieben sie dem Tier auf der Fährte, bis schließlich die Spur direkt oberhalb der Cloverdale-Creek-Straße den Schnee verließ. Der Vater stieg aus dem Sattel, spähte in die offene Landschaft, in der die Wölfin verschwunden war, und saß wieder auf; dann machten sie kehrt und ritten hangauf zurück, um die Fallen auf der anderen Seite des Passes zu überprüfen.

Sie ist trächtig, sagte der Vater.

Er legte entlang der Viehtrift vier weitere unbeköderte Fallen aus; dann machten sie sich auf den Heimweg. Boyd saß schlotternd im Sattel; seine Lippen waren bereits blau. Der Vater ließ sich neben ihn zurückfallen, streifte den Mantel ab und reichte ihn hinüber.

Ich frier nicht, sagte Boyd.

Ich hab dich nicht gefragt, ob du frierst. Zieh ihn an.

Als Billy und sein Vater zwei Tage später die Strecke wieder abritten, stellten sie fest, dass eine der unbeköderten Fallen aus der Erde gerissen war, direkt unterhalb der Schneegrenze. Dreißig Meter weiter entdeckten sie eine vom geschmolzenen Schnee unterspülte schlammige Stelle mit dem Hufabdruck eines Rindes. Noch ein Stück weiter fanden sie schließlich die Falle. Die Ankerspitzen steckten fest; die Kuh hatte sich losgerissen und dabei einen blutigen Hautstreifen zurückgelassen, der zusammengefaltet wie eine Ziehharmonika zwischen den Fangbügeln hing.

Den Rest des Vormittags suchten sie die Weiden nach der lahmenden Kuh ab, konnten sie aber nirgends entdecken.

Gibt morgen ’ne schöne Arbeit für dich und Boyd, sagte der Vater.

Ja, Sir.

Aber dass er mir ja nicht wieder halb nackt aus dem Haus geht. So wie letztes Mal.

Ja, Sir.

Am frühen Nachmittag des darauffolgenden Tages machten die Brüder die Kuh ausfindig. Sie stand am Rand eines Zedernhains und glotzte herüber. Das übrige Vieh bewegte sich ziellos am unteren Rand der Vega dahin. Die Kuh war schon alt und trocken; offenbar hatte sie sich alleine oben am Berg aufgehalten und war dann in die Falle geraten. Die Jungen schwenkten ein Stück weiter oben ins Gehölz ein, um sie ins offene Gelände zu treiben, aber als sie merkte, was die beiden vorhatten, machte sie kehrt und zog sich in die Zedern zurück. Boyd lenkte sein Pferd zwischen die Bäume, schnitt ihr den Weg ab, warf das Lasso nach ihr und schlang das Seil um den Sattelknopf; als es sich straffte, ging der Gurtriemen entzwei, der Sattel wurde unter Boyd fortgerissen, verschwand hinter der Kuh den Hang hinunter und schlug dabei gegen die Baumstämme.

Der Junge war mit einem Rückwärtssalto vom Pferd gesegelt, hockte nun auf dem Boden und sah der Kuh nach, wie sie lärmend zwischen den Zedern und aus dem Blickfeld verschwand. Als Billy heranritt, war Boyd ohne Sattel bereits wieder aufgesessen; dann zogen sie los und suchten die Kuh.

Kurz darauf stießen sie auf die ersten Sattelteile; nach einer Weile fanden sie den Sattel selbst oder vielmehr das, was davon übrig war, nämlich nur der hölzerne Sattelbaum, an dem noch einzelne Lederfetzen hingen. Boyd wollte absitzen.

Mensch, lass es doch einfach liegen, sagte Billy.

Boyd glitt vom Pferd. Darum geht’s nicht, sagte er. Muss bloß mal’n paar von den Sachen hier ausziehen. Komm mir langsam vor wie’n Backofen.

Sie führten die lahmende Kuh am Lasso nach Hause und stallten sie ein; der Vater kam heraus, verarztete das Bein mit Corona-Salbe und ging dann mit den Jungen zum Abendessen ins Haus.

Sie hat Boyds Sattel zerlegt, sagte Billy.

Lässt er sich reparieren?

Da war nichts mehr zu reparieren.

Ist der Gurtriemen kaputt?

Ja, Sir.

Wann hast du ihn denn zum letzten Mal überprüft?

Das olle Gelump war doch eh nichts mehr, sagte Boyd.

Das war das einzige Gelump, was du hattest, sagte der Vater.

Am nächsten Tag ritt Billy die Strecke alleine ab. Wieder war eine Kuh in eine der Fallen getreten, hatte dabei aber nur ein paar Hautfetzen und Hufschabsel zurückgelassen. Nachts schneite es.

Auf den Fallen liegt ’n halber Meter Schnee, sagte der Vater. Was soll denn das bringen, wenn du da raufgehst? Möcht mal sehn, wo sie sich rumtreibt.

Du siehst vielleicht, wo sie war. Aber ich glaub nicht, dass du daraus erkennst, wo sie morgen oder übermorgen sein wird.

Irgendwas lässt sich bestimmt erkennen.

Der Vater saß nachdenklich vor seiner Kaffeetasse. Okay, sagte er. Aber reit deinen Gaul nicht kaputt. Der kann sich im Schnee nämlich verletzen. Kann sich was tun, da oben im Schnee.

Ja, Sir.

An der Küchentür reichte ihm die Mutter sein Vesper.

Pass auf dich auf, sagte sie.

Ja, Mam.

Bis zum Dunkelwerden bist du wieder da.

Ja, Mam. Ich werd mich bemühn.

Bemüh dich lieber sehr, sonst gibt’s nämlich Ärger.

Ja, Mam.

Als er Bird aus dem Stall ritt, kam sein Vater in Hemdsärmeln aus dem Haus und reichte ihm Büchse und Halfter hoch.

Wenn sie zufällig doch irgendwo in’ner Falle hängt, kommst du mich holen. Es sei denn, ihr Lauf ist gebrochen. Falls ja, dann erschießt du sie. Sonst kann sie sich nämlich losreißen.

Ja, Sir.

Und bleib nicht so lang; deine Mama macht sich sonst Sorgen.

Ja, Sir. Alles klar.

Billy wendete das Pferd, ritt durchs Viehgatter hinaus und dann in südlicher Richtung die Straße entlang. Der Hund war herbeigelaufen, blieb am Tor stehen und sah ihm nach. Nach kurzer Strecke hielt Billy an, saß ab, befestigte das Halfter am Sattel, öffnete den Gewehrverschluss und vergewisserte sich, dass die Waffe geladen war; dann schob er sie ins Halfter, schnallte es zu, saß wieder auf und ritt weiter. Die Berge vorne lagen blendend weiß in der Sonne. Sie wirkten ganz neu, als hätte sie ein verschwenderischer Gott, wie ohne sich über ihren Zweck schon im Klaren zu sein, erst eben erschaffen. Der Junge ritt dahin, das Herz überweit in der Brust; das Pferd, gleichfalls noch jung, warf den Kopf, tänzelte mitten auf der Straße kurz zur Seite und schlug mit dem Hinterfuß aus; dann zogen sie weiter.

Der Schnee auf dem Pass reichte dem Pferd bis über die Knie; mit großer Eleganz durchmaß es die Schneewehen, schwenkte das dampfende Maul über die weißen, kristallenen Riffe, spähte in die dunklen Bergwälder hinein oder spitzte die Ohren, wenn vorne plötzlich kleine Wintervögel aufflogen. Auf dem Pass nirgendwo Spuren, auf der oberen Weide dahinter ebenfalls nicht und auch keine Rinder. Es war sehr kalt. Eine Meile südlich des Passes durchquerten sie ein Flüsschen, so schwarz im Schnee, dass das Pferd einen Moment lang scheute und auf eine kleine Bewegung des Wassers harrte, auf einen Hinweis, dass es sich nicht um einen bodenlosen Riss handelte, der den Berg über Nacht gespalten hatte. Hundert Meter weiter tauchte plötzlich die Wolfsspur auf und führte dann die Trift entlang bergab.

Billy stieg aus dem Sattel, ließ die Zügel los, ging in die Hocke und schob mit dem Daumen die Hutkrempe hoch. Auf dem Grund der winzigen, von der Wölfin in den Schnee getretenen Brunnen waren die Laufspuren einwandfrei zu erkennen. Die breite Vorderbrante. Die schmale Hinterpfote. Hie und da die Schleifspur der Zitzen oder eine Stelle, wo sie mit der Schnauze den Schnee aufgewühlt hatte. Billy schloss die Augen und versuchte sie sich vorzustellen. Sie und ihre Artgenossen, Wölfe und Geisterwölfe, die durch die Weiße dieser Hochwelt huschten, ihrem Lebensraum so perfekt angepasst, als wären sie bei dessen Gestaltung um Rat gefragt worden. Billy stand auf und marschierte zu seinem wartenden Pferd zurück. Spähte den Berg entlang in die Richtung, aus der die Wölfin gekommen war; dann saß er auf und ritt wieder los.

Eine Meile weiter hatte die Wölfin die Trift verlassen und war dann durch das mit Wacholder bewachsene Grünland gelaufen. Er saß ab und führte das Pferd an den Zügeln. Die Sprünge der Wölfin maßen drei Meter. Direkt am Wald war sie abgeschwenkt und anschließend am oberen Rand der Vega entlanggetrottet. Billy stieg in den Sattel, ritt die Weide hinauf und hinunter; nichts wies darauf hin, dass die Wölfin etwas gejagt hatte. Er nahm die Spur wieder auf, folgte ihr querfeldein und dann den südlichen Hang abwärts zu den Bergterrassen oberhalb Cloverdale Draw; hier, mitten in den Wacholdern, hatte die Wölfin eine kleine Viehherde aufgescheucht und die wirr durch den Schnee schlitternden und stürzenden Rinder den steilen Abhang hinuntergehetzt; hier, am Waldrand, hatte sie eine zweijährige Färse gerissen.

Die Färse lag mit glasigen Augen und heraushängender Zunge seitlings im Schatten der Bäume; die Wölfin hatte zwischen den Hinterbeinen zu fressen begonnen, die Leber verschlungen, das Gekröse durch den Schnee geschleift und schon mehrere Pfund Fleisch von der Innenseite der Schenkel vertilgt. Die Färse war noch nicht ganz steif, noch nicht ganz kalt. Der Schnee um sie herum war geschmolzen; auf dem Erdboden zeichnete sich dunkel ihre Silhouette ab.

Dem Pferd gefiel das nicht. Es bog den Nacken und rollte mit den Augen; seine Nüstern dampften wie Fumarolen. Der Junge tätschelte ihm den Hals und sprach ihm gut zu; dann saß er ab, band den Hengst mit den Zügeln an einem Ast fest, ging um die tote Färse herum und begutachtete sie. Das nach oben blickende Auge war blau und gebrochen; es war kein Widerschein darin und keine Welt. Weit und breit weder Raben noch andere Vögel. Alles war kalt und still. Er marschierte zurück zum Pferd, zog die Büchse aus dem Halfter und überprüfte nochmal den Verschluss. Seine Bewegungen waren ganz steif vor Kälte. Er entspannte den Hahn, band das Pferd los, stieg in den Sattel und lenkte, die Büchse im Schoß, den Hengst am Waldrand entlang.

Den ganzen Tag lang blieb er der Wölfin auf der Spur. Er bekam sie nie zu Gesicht. Einmal, in einem windgeschützten Dickicht am südlichen Hang, wo sie sich in der Sonne ausgeruht hatte, verscheuchte er sie aus ihrem Lager. Jedenfalls glaubte er, sie verscheucht zu haben. Er ging in die Knie, legte die Hand aufs niedergedrückte Gras, stellte fest, dass es warm war, blieb eine Weile so hocken und wartete vergeblich darauf, dass einer der Halme oder Stängel sich aufrichtete; er war sich nicht sicher, ob die Wärme von der Wölfin oder der Sonne herrührte. Schließlich saß er auf und ritt weiter. Auf der Cloverdale-Creek-Weide, dort, wo der Schnee geschmolzen war, verlor er zweimal die Spur, fand sie aber beim Durchkämmen des Geländes jedes Mal wieder. Auf der anderen Seite der Cloverdale-Straße sah er Rauch; er ritt hinüber und stieß auf drei Vaqueros von Pendleton’s, die gerade beim Essen waren. Sie wussten nicht, dass sich in der Nähe ein Wolf herumtrieb. Sie schienen es nicht zu glauben und blickten einander an.

Sie forderten Billy auf, abzusitzen; er stieg aus dem Sattel, und sie gaben ihm eine Tasse Kaffee, worauf er sein Vesper aus dem Hemd zog und ihnen anbot, was er dabeihatte. Sie aßen Tortillas mit Bohnen und lutschten an mageren Ziegenknochen herum, aber es gab weder einen vierten Teller noch etwas zu teilen, und nach einer Pantomime des Anbietens und Ablehnens setzten sie ihre Mahlzeit fort. Sie sprachen über Rinder, über das Wetter, und da sie Arbeit für ihre mexikanischen Verwandten suchten, fragten sie Billy, ob sein Vater vielleicht jemanden brauche. Sie sagten, die Fährte, der er gefolgt sei, stamme womöglich von einem großen Hund; obwohl die Spuren keine Viertelmeile von ihrem Lagerplatz entfernt waren, hatten sie offenbar keine Lust, sie sich anzusehen. Billy sagte nichts von der toten Färse.

Nach dem Essen kratzten sie die Teller über der Glut aus, wischten sie mit Tortillaresten blank, steckten sich die letzten Bissen in den Mund und verstauten die Teller in ihren Mochilas. Dann zurrten sie die Sattelgurte fest und saßen auf. Billy schüttelte die Tasse aus, rieb sie mit dem Hemd sauber und reichte sie dem Reiter, der sie ihm gegeben hatte.

Adiós compadrito, sagten die Männer. Hasta la vista. Sie tippten an die Hüte, wendeten ihre Pferde und ritten los; als sie fort waren, holte Billy sein Pferd, stieg in den Sattel und zog wieder westwärts die Viehtrift entlang, in die Richtung, in der die Wölfin verschwunden war.

Gegen Abend war sie zurück in den Bergen. Er führte das Pferd an den Zügeln und folgte ihr zu Fuß. Untersuchte Stellen, wo sie gescharrt hatte, ohne herauszufinden, wonach sie scharrte. Streckte den Arm aus und maß mit der Hand, wie hoch die Sonne über dem Horizont stand. Schließlich saß er wieder auf und dirigierte den Hengst durch den matschigen Schnee in Richtung Pass und nach Hause.

Es war bereits dunkel; er ritt am Küchenfenster vorbei, beugte sich zur Seite, klopfte ohne anzuhalten an die Scheibe und führte das Pferd in den Stall. Beim Abendbrot erzählte er, was er gesehen hatte. Erzählte von der toten Färse am Berg.

Wo die Wölfin dann wieder zum Hog Canyon ist, sagte sein Vater, ist das ’ne Viehtrift?

Nein, Sir. Hat jedenfalls nicht danach ausgesehn.