4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fabylon Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Golem ist eine aufstrebende Mega-City in ferner Zukunft. Beatrice und Patrick verlieren ihre Eltern durch ein Attentat und werden von einem besonderen Kindermädchen aufgezogen. Stella ist die Erste und Einzige ihrer Art, denn ihr Schöpfer konnte seine Vision einer gemeinsamen Zukunft von Mensch und Maschine nicht mehr verwirklichen. Beatrice will das väterliche Werk fortsetzen. Sie macht sich damit viele Feinde – neben einem mächtigen Robot-Konzern auch ihren Bruder Patrick. Aber wer ist diese geheimnisvolle Macht im Hintergrund, die alle gegeneinander ausspielt und eine ungeheuerliche Intrige spinnt? Der erbitterte Kampf um die Zukunft Golems und seiner Bewohner entbrennt. Dabei ist die alles entscheidende Frage: Wann wird eine Maschine zum Menschen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 422

Ähnliche

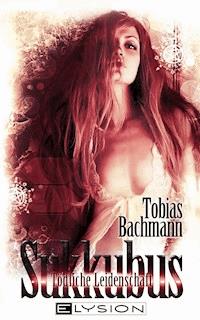

Tobias Bachmann

Gynoid

Roman

Von dem Autor ist ebenfalls bei Fabylon erschienen:

Sherlock Holmes taucht ab (mit Sören Prescher)

Das Buch

Golem ist eine aufstrebende Mega-City in ferner Zukunft.

Beatrice und Patrick verlieren ihre Eltern durch ein Attentat und werden von einem besonderen Kindermädchen aufgezogen. Stella ist die Erste und Einzige ihrer Art, denn ihr Schöpfer konnte seine Vision einer gemeinsamen Zukunft von Mensch und Maschine nicht mehr verwirklichen.

Beatrice will das väterliche Werk fortsetzen. Sie macht sich damit viele Feinde – neben einem mächtigen Robot-Konzern auch ihren Bruder Patrick.

Aber wer ist diese geheimnisvolle Macht im Hintergrund, die alle gegeneinander ausspielt und eine ungeheuerliche Intrige spinnt?

Der erbitterte Kampf um die Zukunft Golems und seiner Bewohner entbrennt. Dabei ist die alles entscheidende Frage:

Wann wird eine Maschine zum Menschen?

Der Autor

Tobias Bachmann wurde 1977 in Erlangen geboren und lebt seit 2009 mit seiner Familie in einer kleinen Ortschaft im Fränkischen Seenland. Seit 1998 veröffentlicht er regelmäßig in verschiedenen Genres.

Cover: Darksouls

Lektorat und Redaktion: Uschi Zietsch

© 2019 by Fabylon Verlag

Vermittelt durch Agentur Ashera

www.fabylon.de

eMail: [email protected]

Originalausgabe. Alle Rechte vorbehalten.

eISBN: 978-3-946773-14-6

Für Alisha, die von Anfang an an dieses Buch geglaubt hat.

Und für Uschi, die unerbittlich damit war. Zum Glück.

»An menschliche Fähigkeiten und Eigenschaften heranreichen und menschlich zu sein, ist nicht das Gleiche.«

Isaac Asimov & Robert Silverberg, ›Der positronische Mann‹

Inhalt

PROLOG: 2145Bruder und Schwester

TEIL EINS: 2128 im FrühlingKindheit und Trauma

TEIL ZWEI: 2146 im SommerLeben und Verfall

TEIL DREI: 2175 im HerbstGynoid und Android

TEIL VIER: 2187 im WinterMensch und Maschine

EPILOG: 2188Vergangenheit und Zukunft

Glossar

PROLOG | 2145 | Bruder und Schwester

Golem-City einen Moloch zu nennen, war für Patrick der Inbegriff einer Untertreibung. »Die Hölle muss überfüllt sein«, sagte er daher. »Weshalb sonst leben in Golem so viele boshafte Menschen?«

»Boshaft?« Beatrice kicherte. »Was soll das denn bitte heißen?«

»Na, schau dich doch um. Alleine hier, in diesem Lokal, befinden sich doch fast ausnahmslos Zuhälter, Drogendealer, Diebe und Betrüger. Dich natürlich ausgenommen, Schwesterherz.«

»Natürlich«, meinte sie betont ironisch. »Sehr charmant, wie du über deine Mitmenschen redest.«

»Mitmenschen? Dass ich nicht lache. Menschen leben und genießen es, Bea! Golems Bewohner aber leben nicht mehr, sie vegetieren vor sich hin. Schau dir die Leute doch mal an.« Er vollführte eine Geste, die die Welt um sich herum einfing. »Sie fristen ihr Dasein und ekeln sich vor sich selbst.«

Beatrice folgte seinen Blicken und betrachtete die anderen Gäste: Monokel tragende Männer, die auf wichtig taten; grobschlächtige Kerle mit gepanzerten Brustharnischen; Damen mit üppigen Gewändern und Strumpfbändern aus feinstem Elast. Es war bei weitem nicht das nobelste Restaurant der Stadt, aber doch eines der gehobenen Klasse. Man benötigte einiges an Geld, um hier essen zu dürfen. Um in Golem Geld zu machen – und da hatte ihr Bruder recht – gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder man gehörte zu den wenigen Privilegierten der Metropolis oder man war in illegale Geschäfte verwickelt.

Interessanterweise war das Restaurant ebenso überfüllt wie die Straßen. Sie saßen am Fenster des Lokals, mit einem guten Blick auf den düsteren Nachmittag draußen, wo kotverklebte Abfallfahrer, Prostituierte, Gauner und exotisch anmutende Schönheiten dem Regen zu entkommen suchten.

Sie blickte ihren Bruder an, der mit zitternden Händen versuchte, sein Fleischstück auf dem Teller zu zerschneiden. Sie selbst hatte ihr Mahl bereits vertilgt, Omelett mit Yuggoth-Pilzen, eine regionale Delikatesse. Das Besteck auf ihrem leeren Teller vibrierte unter den tief wummernden Bässen der Beatshits, das aktuell angesagteste Orchester Golems, soweit Beatrice dergleichen überhaupt mitbekam. Als Konzernchefin hatte sie für derlei Dinge im Normalfall weder Zeit noch Interesse.

Patrick trank von seinem Wein, schluckte und sprach: »Die Scheißprivilegierten machen sich jenseits des Kanals ein schönes Leben, während man sich auf der diesseitigen Seite die Hände schmutzig macht, um es euch schön sauber zu halten!«

»Aber das war doch schon immer so«, warf Beatrice ein. »Egal zu welcher Zeit, in welcher Stadt und in welchem Teil dieser Welt.«

»In Golem ist es schlimmer.«

»Wieso?«

Er fixierte sie mit weit aufgerissenen Augen. »Ist diese Frage dein Ernst, Schwesterchen?«

»Sonst hätte ich sie nicht gestellt.« Sie hielt seinem Blick stand und lehnte sich betont lässig zurück.

»Darf ich dich daran erinnern, dass auch du zu diesen Scheißprivilegierten jenseits des Kanals gehörst?«

»Darf ich dich daran erinnern, dass auch du dieses scheißprivilegierte Leben eine Zeit lang genossen hast?«

»Ich habe mich davon losgesagt.«

»Herrgott, Patrick. Stell dir vor: das weiß ich!«

Nun war er es, der sich zurücklehnte. »Ganz genau. Du weißt es und du kennst meine Gründe.«

Beatrice seufzte. Patrick und sie hatten sich völlig konträr zueinander entwickelt. Obwohl sie in ihrer Kindheit dasselbe durchgemacht und die gleiche Erziehung genossen hatten. Jetzt waren sie erwachsene Menschen und gifteten sich an wie zwei konkurrierende Tiere beim Hahnenkampf.

»Weshalb sind wir hier?«, fragte sie ihn. »Warum wolltest du dich mit mir treffen? Doch nicht etwa, um mir mitzuteilen, dass du die Bewohner Golems vor der Oberklasse retten möchtest?«

Angewiderten Blickes schob er den Teller von sich. »Es liegt an dir«, sagte er und klopfte auf die Papiere neben seinem Glas. »Ziehst du nicht mit, wird Golem untergehen.«

»Daran glaubst du doch selbst nicht«, sagte sie und versuchte, die Ernsthaftigkeit seines Blickes durch ein Lächeln zu entschärfen.

»Du hast recht«, sagte Patrick, ohne von seinem zur Schau gestellten Pathos abzulassen. »Daran glaube ich nicht.«

»Woran glaubst du dann?«, fragte sie.

»An dich, Schwesterherz. An dich und deine Menschmaschinen.«

Sie lächelte – diesmal aufrichtig – und rührte in ihrem grünlich schimmernden Tee herum. »Was willst du wirklich, Patrick?«

»Das habe ich dir doch die ganze Zeit über erklärt, verdammt noch mal!« Sein Gesicht lief rot an.

Beatrice lachte auf. »Du willst mir ernsthaft erzählen, dass du Golem retten willst, indem du jedem Menschen einen Androiden zur Verfügung stellst?«

»Aber natürlich.« Seine vormalige Begeisterung kehrte wieder. »Nur so können wir die Menschen von der Sklaverei befreien.«

»Welche Sklaverei denn? Patrick, ich …«

»Die Sklaverei des Lebens!«, unterbrach er sie.

»Und wer soll das bezahlen? Weißt du, was das kostet?«

»Ja, und ich habe da auch jemanden an der Hand, der für die Bezahlung nur zu gerne aufkommen wird.«

»Wer?«

»Das kann ich dir erst verraten, wenn du den Vertrag unterschreibst.« Wieder schob er ihr die zusammengehefteten Papiere mitsamt Stift zu.

»Das kann ich nicht. Und das weißt du. Ich würde alles verraten, wofür ich einstehe.«

»Überlege es dir noch mal.« Patrick stand auf und kam um den Tisch herum auf sie zu. Er ergriff ihre Hände und zog sie hoch. Tief blickte er ihr in die Augen. »Bitte«, flehte er.

Ein Schauer kroch ihr Rückgrat hinunter. Sie wusste, dass mehr hinter der Sache steckte. Vermutlich wusste Patrick selbst nicht einmal etwas davon, doch irgendetwas oder irgendjemand bereitete ihrem Bruder solche Angst, dass er sie anflehte, diesen verrückten Vertrag zu unterzeichnen. Sein Betteln war das eines zum Tode Verurteilten, so kam es ihr vor.

Ruckartig zog er sie an sich, presste seine Lippen auf ihren Mund und versuchte, seine Zunge in ihre Mundhöhle zu schieben. Sie schmeckte den Speichel ihres Bruders und die darin befindlichen Drogenrückstände.

Voll Abscheu schob sie ihn von sich. »Was soll das! Bist du verrückt geworden? Du bist mein Bruder! Das ist ja ekelhaft!« Am liebsten hätte sie ihm eine Ohrfeige gegeben, doch mit letzter Kraft hielt sie sich zurück. »Bitte geh jetzt«, sagte sie stattdessen. »In ein paar Tagen melde ich mich bei dir. Bis dahin habe ich über die Sache mit dem Vertrag nachgedacht.«

»Gut.« Er wandte sich ab und tauchte unverzüglich in der gestaltlosen Masse des überfüllten Restaurants unter. Als hätten ihn die schwitzenden Leiber der anderen Besucher von einer Sekunde auf die andere verschluckt. Sie hatten Patrick eingenommen.

Ihn sich einverleibt. Als wäre er nie da gewesen.

Beatrice setzte sich wieder an den Tisch. Eine Träne quoll ihr aus dem Auge. Rasch wischte sie sie fort.

Wie konnte es nur soweit kommen?, fragte sie sich. Dass sich Schwester und Bruder soweit entfremden konnten? Wer von ihnen beiden sich zum Negativen verändert hatte, konnte sie nicht sagen. Doch was war schon negativ in einer Welt, die ohnehin vor die Hunde ging?

Vielleicht hat er ja recht, dachte sie. Vielleicht ist die Zeit tatsächlich reif, alldem zu entsagen. Doch würde das wirklich die Stadt retten? Und selbst wenn dem so wäre: Wollte sie das denn?

Wie kann man etwas retten, das man hasst? Und wie kann man töten, was man liebt?

Golem.

Beatrice nahm den Vertrag, den Patrick auf dem Tisch hatte liegenlassen und blätterte ihn oberflächlich durch. Es handelte sich dabei um eine Rechte-Abtretungserklärung über das sogenannte Homunculus-Projekt. Unterschrieben war der Vertrag von keinem geringeren als Robert Silver. Beatrice kam alleine beim Lesen des Namens eine Gänsehaut. Wie hatte sich Patrick nur auf Silvers Machenschaften einlassen können? Sie war sich sicher, dass man ihren Bruder mit irgendetwas unter Druck setzte. Doch Patrick war nicht der Typ, der sich jemandem anvertraute, so dass sie ihm letztlich nicht helfen konnte. Das einzige, was sie zum Wohle Patricks tun konnte, war es, den Vertrag zu unterzeichnen; was weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen würde.

Kurz hielt sie inne und überdachte ihre Entscheidung. Dann zerriss sie den Vertrag voller Entschlossenheit in möglichst viele Schnipsel, die sie achtlos auf den Boden warf. Ein Reinigungsroboter surrte heran und klaubte die Papierfetzen auf.

Beatrice blickte auf ihr biomechanisches Armband, rief das Äthernetz auf und veranlasste die Bezahlung des Essens. Kaum war das Geld transferiert, wurde der Tisch an seiner Drahtseilkonstruktion nach oben gezogen und der Schienenlaufbahn an der Decke übergeben. Von dort wurde er in die Reinigungsküche transportiert.

Beatrice erhob sich, nachdem ein neuer, sauberer Tisch durch eine sich öffnende Luke im Boden nach oben glitt und verankert war.

»Einen wunderschönen Abend«, sagte der Tisch. »Ihre Bestellung bitte.« Doch Beatrice war bereits aufgestanden, um den nächsten Termin mit einem ihrer Geschäftspartner nicht zu verpassen. Das Treffen mit ihrem Bruder war eher spontaner Natur gewesen. Tatsächlich hatte sie ihn heute das erste Mal nach über drei Jahren wiedergesehen.

Sie machte sich Sorgen.

TEIL EINS | 2128 im Frühling | Kindheit und Trauma

»Der Mensch ist, relativ genommen, das missratenste Tier, das krankhafteste, das von seinen Instinkten am gefährlichsten abgeirrte – freilich, mit alledem, auch das interessanteste!«

- Friedrich Nietzsche, ›Der Antichrist‹ -

Kapitel | 1

1 | 1

Schweißgebadet fuhr der sechsjährige Patrick aus dem Schlaf hoch. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er zum Fenster, durch das er hinter einem parkähnlichen Areal, hinter den Bäumen, die Lichter des Luftschiffhafens von Golem sehen konnte. Doch die grellen Leuchten und blinkenden Signallampen interessierten den Jungen nicht weiter. Sein Blick glitt zum Vollmond, der wolkenlos durch das Fenster schien.

Der Todesengel war wiedergekommen. Ganz deutlich spürte Patrick ihn in seiner Nähe. Während er schlief, hatte das schreckliche Wesen auf seiner Brust gesessen. Noch immer meinte Patrick, sein schweres Gewicht zu spüren. Er hatte die Augen aufgerissen und in die Iriden des Todesengels gestarrt, die zwei unterschiedliche Farben hatten.

Der Junge kniff die Augen zusammen und biss sich auf die zitternden Lippen. Er spürte sein Herz wie einen Hammer von innen gegen seinen Brustkorb schlagen. Am liebsten hätte er um Hilfe gerufen, wagte es jedoch nicht, sondern hielt stattdessen den Atem an und lauschte in die Nacht. Doch mit Ausnahme des Windes, der um das Anwesen seines Onkels heulte, hörte er nichts.

Dann wurde ihm die Luft knapp und er keuchte hektisch. Mit der Bettdecke rieb er sich den kalten Schweiß von der Stirn, bevor er es wagte, die Augen wieder zu öffnen. In diesem Moment startete ein Düsenluftschiff in die nächtliche Luft. Er schien direkt in die runde Scheibe des Mondes hineinzufliegen. Seine Silhouette aus Korpus und dunklen Schwingen zerriss das helle Bild des Erdtrabanten. Dabei dröhnten die Turbinen so schauerlich, dass Patrick eine Gänsehaut über den Rücken kroch.

Der Todesengel, dachte er. Er fliegt mitten in den Mond. Er zerfetzt den Mond mit seinen scharfen Krallen.

Der Sechsjährige konnte sich nicht länger beherrschen. Mit lauter Stimme entlud sich sein Entsetzen in einem angstvollen Schrei, gefolgt von hemmungslosem Weinen.

Zwei Türen wurden unmittelbar darauf aufgerissen. Die Flurtür und die zum Zimmer nebenan. Eine Frau und ein Mädchen stürzten aufgeschreckt in den Raum.

»Gedämpftes Licht«, befahl die Frau dem Electronomicon, der Steuerungseinheit, die für die Energieeffizienz zuständig war. Es reagierte unverzüglich auf den Sprachbefehl, woraufhin der Raum matt beleuchtet wurde. Die Schatten blieben, wirkten jedoch weniger furchteinflößend.

Stella Stephenson, die erst kürzlich als Erzieherin der Kinder eingestellt worden war, trug ein gestreiftes Herrenhemd, das für sie etwas zu groß schien. Sie hatte ihre blonden Haare zusammengesteckt. Ihre blauen Augen strahlten Wärme aus.

Das Mädchen war Beatrice, Patricks achtjährige Schwester. Sie trug einen rosafarbenen Schlafanzug mit der Aufschrift I love Dad, wobei das love durch ein rotes Herz dargestellt wurde. Unter dem Bund ihrer Schlafanzughose sah man ihre bloßen Füße. Ihre rotblonden Haare waren vom Schlaf verwuschelt. Im Mondschein wirkte ihr schmales Gesicht wie aus Porzellan modelliert.

»Patrick!« Beatrice kletterte zu ihrem Bruder ins Bett und umarmte ihn liebevoll.

Patrick blickte hilfesuchend zu Stella auf. Mit ausgestrecktem Arm deutete er auf den Vollmond. Das Luftschiff war nicht mehr zu sehen.

»Der Todesengel. Er saß auf meiner Brust. Er wollte …« Die Angst raubte ihm die Stimme. Er warf sich zurück ins Kissen. Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Sein Haar klebte an den Schläfen.

»Stella, ist Patrick krank?«, flüsterte Beatrice. Es war gut, dass sie da war. Seit dem tragischen Tod der Eltern fühlte er sich Beatrice näher als zuvor.

Stella legte ihre feingliedrige Hand auf Beatrice’ Schulter. »Sei so gut und lass Patrick und mich einen Moment allein, bitte.«

»Nein, ich bleibe bei ihm«, widersprach das Mädchen.

Stella seufzte. »Na gut.« Sie setzte sich auf die Bettkante und blickte ihm in die Augen. Er spürte, wie sie ihm eine Hand auf die Schulter legte. Noch immer zitterte er vor Angst. Dann blickte er zu Beatrice, die ihn nicht minder furchtsam anstarrte wie er sich fühlte.

»Also, Kinder. Was ist los?«, fragte Stella.

»Nichts«, antwortete Beatrice. »Was soll los sein?«

Patrick sagte nichts.

»Was macht euch beiden derart Angst?«, hakte Stella nach. »Wovor fürchtet ihr euch? Erzählt es mir. Dafür bin ich da.«

Patrick blickte sie an und fühlte sich wohl unter ihrem warmherzigen Blick. Es war nicht einfach für ihn, Vertrauen zu fassen. Das schwere Trauma saß noch immer tief, hatte letztlich dazu geführt, dass sie hier bei ihm auf der Bettkante saß. Dazu, dass er überhaupt hier war, im Haus seines Onkels und diese unermessliche Angst vor dem Todesengel verspürte, der ihn regelmäßig besuchte. Ihn und Beatrice. Auch wenn Beatrice ihn nicht sehen konnte, wie sie ihm gegenüber behauptete. Dabei hatte sie dasselbe erlebt wie er: …

… Die Maschinen sahen wie Menschen aus. Sie trugen schwarze, lange Mäntel, unter denen sie ihre Waffen verbargen. Ihre Augen lagen auch bei Dunkelheit hinter verspiegelten Sonnenbrillen verborgen. Die Gesichtszüge zeigten keinerlei Mimik und das dunkle Haar war akkurat geschnitten.

Obwohl sich das Vehiculum in Fahrt befand, sprang einer der Angreifer auf die Fronthaube. Die Karosserie wurde durch sein Gewicht eingedrückt. Aus seinen Fingern fuhren Eisenspitzen, mit denen er die Haube aufriss und darin herumfuhrwerkte, bis der anbarische Antrieb des Vehiculums außerkraftgesetzt war. Der Wagen blieb stehen.

Das Electronomicon intonierte unablässig: »Auffahrunfall. Achtung! Auffahrunfall. Achtung!«

Mit einem Faustschlag gegen die Windschutzscheibe sprengte die Menschmaschine das Sicherheitsglas. Abertausend winziger Splitter verteilten sich im Inneren des Fahrzeugs. Die Kinder auf der Rückbank schrien. Ihre Eltern, der Vater am Steuer, verharrten entsetzt. Die Mutter versuchte, die Kinder zu schützen, indem sie die Hände ausbreitete.

Der Angreifer auf der Motorhaube griff mit je einer Hand nach Vater und Mutter und zog sie nach draußen. Die Kraft des Dings war ungeheuerlich.

Der Vater versuchte sich zu wehren, doch er schaffte es nur, dem Wesen die Sonnenbrille vom Gesicht zu schlagen. Die Kinder brüllten vor Angst, als sie die in unterschiedlichen Farben leuchtenden Augen des mechanischen Monsters sahen. Es schleuderte ihre Eltern auf die Straße, wo drei weitere Menschroboter in Schwarz auf sie warteten.

Der letzte Blick, den die Mutter ihren Kindern zuwarf, war wie ein zärtliches Bedauern. Der letzte Blick des Vaters hingegen sollte Mut spenden.

Das Letzte, was die Kinder von ihren Eltern sahen, waren deren Köpfe, die man ihnen in den Schoß legte. Den Kopf des Vaters in den Schoß der achtjährigen Beatrice, den Kopf der Mutter in den Schoß des sechsjährigen Patrick.

Binnen eines halben Jahres schafften es die Geschwister schließlich, die entsetzlichen Bilder zu verdrängen und das Grauen, dem sie ausgesetzt gewesen waren, als eine Art schlimmen Traum zu akzeptieren. Und der kehrte zumeist nachts wieder, in Form des schwarzflügeligen Todesengels. Insbesondere dessen Augen hatten sich in die Erinnerung der Kinder eingebrannt: das eine grün, das andere rot. Sie leuchteten wie die fehlgeschalteten Dioden einer Signalanlage aus weiter Ferne in stockfinsterer Nacht …

»Wir haben deine Augen gesehen, Stella«, sagte Beatrice schließlich.

»Meine Augen?«

»Ja. Und Patrick hat erst gestern ein Gespräch mitgehört, das der Lieferant mit seinem Mitfahrer geführt hat.«

»Patrick, du lauschst?«, fragte Stella übertrieben betont.

»Er hat nicht leise gesprochen«, sagte Patrick, bei jedem Wort nach Luft ringend. »Ich habe genau gehört, wie der Lieferant gesagt hat, du könnest die Farbe deiner Augen wechseln.«

»So. Das hat er also behauptet.«

»Ja. Manchmal seien sie von grellem Grün, dann wieder von tiefem Rot.«

»Und jetzt?«, fragte Stella. »Welche Farbe haben meine Augen jetzt gerade?«

»Blau«, antworteten beide gleichzeitig.

Stella nickte. »Hat der Lieferant auch gesagt, warum ich andere Augenfarben hätte?«

»Ja. Du bist eine mechanische Hexe, hat er gesagt.«

»Und, Patrick? Glaubst du das auch?«

»Ich kenne Hexen nur aus dem Märchen und da sind sie hässlich. Und sie haben Warzen. Du hast aber keine Warzen. Du bist sogar sehr schön.«

Stella zeigte ein Lachen der Herzlichkeit. Dann sagte sie: »Was haltet ihr davon, wenn ihr mich mit unter eure Decke lasst und ich erzähle euch eine Geschichte?«

»Oh ja!«, riefen die beiden Kinder, die sich nunmehr beruhigt zu haben schienen.

Stella kletterte über Beatrice und klopfte das Kissen zurecht. Kurz darauf lag sie zwischen den beiden, Patrick rechts und Beatrice links an sie gekuschelt. Die Erzieherin erzählte die Geschichte einer Hexe, die zeigte, dass es auch liebe, gute Hexen gab.

Bald schon atmete Beatrice neben ihr ruhig und gleichmäßig. Und alsbald schwand auch jene dunkle Angst, die von Patrick Besitz ergriffen hatte. Sein kleiner Körper entspannte sich. Die zusammengeballten Fäuste lösten sich und die Lider fielen ihm zu.

Schließlich schliefen beide Kinder tief und fest.

Stella schlief nicht. Sie brauchte keinen Schlaf. Flüsternd gab sie den Befehl, das Licht zu löschen.

Der helle Mond, der zuvor noch durch das Fenster geschienen hatte, war bereits weitergezogen. Im Kinderzimmer war es dunkel.

Nur Stellas Augen leuchteten.

Das eine rot, das andere grün.

1 | 2

Es war eine alte Angewohnheit aus Studientagen, die Doktor Horst Schelsy tagtäglich, gleich frühmorgens nach dem Aufstehen, dazu brachte, einige Kilometer durch den Wald zu joggen. Erst danach konnte ein Tag ein guter Tag werden, lautete seine Devise.

Zu seiner Gewohnheit gehörte es auch, jedes Mal eine andere Route zu wählen, die er meist spontan einschlug. Regelmäßigkeiten durften nicht eintönig werden, wie er befand. Als Psychologe kannte er sich mit den negativen Auswirkungen der Monotonie auf das Leben ganz besonders gut aus, weswegen er dieser auf keinen Fall selbst erliegen wollte. Heute führte sein Weg am Waldrand entlang, bis er einen kleinen See erreichte. Die Morgensonne fiel durch das saftige Grün der umliegenden Bäume und warf sich bewegende Schatten auf den Boden und die Wasseroberfläche. Die frische Luft duftete nach Kirschblüten. Tatsächlich entdeckte er nahe bei dem Waldsee eine Kirschbaumgruppe, die in schillerndem Weiß mit einem Stich Rosa erstrahlte, wie die Sonne selbst.

Der Anblick sorgte dafür, dass der Doktor sich vollkommen auf sich und seinen Körper konzentrieren konnte. Der Weg hatte ihn nicht im geringsten angestrengt und er würde noch weiterlaufen, auch wenn es ein schöner Flecken Erde war, der zum Verweilen einlud.

Er wollte den See umrunden und blickte über das Panorama der seicht plätschernden Wellen, als er eine Bewegung am anderen Ufer ausmachte.

Hinter den Stämmen der Kirschbäume kam eine junge Frau hervor. Sie trug ein sommerliches, geblümtes Kleid, das enganliegend ihren Oberkörper zur Geltung brachte, der Rock war weit geschnitten. Volles, blondes Haar umrahmte ein Gesicht, das er aus der Entfernung nicht deutlich erkennen konnte, und reichte bis über die Schultern.

Er blieb stehen und ging hinter einem Büschel Schilf in Deckung. Würde er tatsächlich das Glück haben, sie beim Baden im Waldsee beobachten zu können?

Voller Hoffnung hob er seinen linken Arm und tippte auf das biomechanische Armband. Eine transparente, kreisrunde Scheibe wurde ausgefahren, der er mit weiteren Knopfdrücken den Befehl gab, die Zoomfunktion zu aktivieren. Unverzüglich arbeiteten sich mehrere Rahmen aus der Scheibe heraus, so dass es nun aussah, als hätte sich ein Fernglas an seinem Armgelenk justiert. Er setzte das Endstück an die Dockingstation seiner Brille und vor seinem linken Auge erschien ein Auswahlmenü, das ihm diverse Möglichkeiten zur Einstellung von Fokus, Belichtung und Filter darbot. Das alles kümmerte ihn aber kaum. Einzig die Zoomfunktion war für ihn interessant.

Er richtete den Bildausschnitt auf die Gestalt am anderen Ufer und drehte mit der rechten Hand am Zoomrohr seines biomechanischen Ikonographen. Das Bild kam näher und näher heran, bis er sie groß und deutlich vor sich stehen sah: Stella Stephenson.

Nie hätte er gedacht, dass sie es war, die er hier an dem Waldsee beobachtete. Gleichzeitig beruhigte es ihn aber, denn so war es für ihn einmal mehr Beweis, dass an den Geschichten, die man ihm erzählte, nicht das Geringste dran war. Es wurde gemunkelt, Stella sei ein Android.

Aber das war Quatsch. Androiden erkannte man an ihrer noch immer nicht perfekt entwickelten, künstlichen Haut, an der Unmöglichkeit, die zweifarbigen, leuchtenden Linsen in den Augenhöhlen gegen natürlich erscheinende zu ersetzen, und natürlich an der Art, wie sie redeten. Die Mimik eines Androiden war relativ ausdruckslos. Zwar hatte man die neue Generation mit künstlichen Emotionen versehen, doch waren die hierfür nötigen Gesichtsmuskeln einfach noch nicht differenziert genug ausgearbeitet worden.

Das Hauptargument im Falle Stella Stephensons aber war nun jenes, das er beobachtete: Sie entkleidete sich vollständig, legte ihr geblümtes Kleid am Ufer ab und watete nackt in den See.

Obgleich er noch nie einen so ebenmäßigen, perfekt proportionierten weiblichen Körper gesehen hatte, schien es doch unvorstellbar, dass ein Android allein einen Waldspaziergang zu einem See unternehmen würde, um darin zu baden. Die Vorstellung an sich war so abwegig, dass Dr. Schelsy grinsend den Kopf schüttelte.

Dennoch hatte ihn die Gerüchteküche um Stella mit Unruhe erfüllt. Die junge Frau war als Erzieherin für die beiden Wagner-Kinder eingestellt worden. Und dort, wo Dr. Schelsys psychologische und therapeutische Fähigkeiten an ihre Grenzen stießen, brauchte sie nur kurze Zeit mit den Kindern alleine zu verbringen, und all ihre Sorgen und Nöte schienen verschwunden zu sein.

Der Wissenschaftler in ihm konnte sich diese Fähigkeit nicht erklären. Und selbst wenn Stella ihren Papieren nach pädagogisch eine gute Ausbildung genossen hatte, so blieb doch jedes Mal ein unerklärlich seltsames Gefühl, wenn er sie in Gegenwart der Kinder agieren sah. Obwohl er der Fachmann für Empfindungen und chaotische Gefühle war, konnte er seine eigenen in diesem Fall nicht benennen oder deuten.

Da war zudem eine gewisse Macht, die Stella Stephenson auf ihn ausübte. Eine Art unwiderstehliche Kraft, die ihn gleichermaßen faszinierte wie anwiderte. Das nicht näher zu definierende Gefühlschaos beunruhigte ihn so sehr, dass er versuchte, Stella aus dem Weg zu gehen, soweit dies möglich war. Doch egal, wie sehr er es versuchte, seine Gedanken kehrten immer wieder zu der Erzieherin zurück. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie sich gerade in seiner Nähe aufhielt oder er allein zu Hause war und plötzlich aufhorchte, weil er meinte, ihre Stimme gehört zu haben.

Als er sie nun beim Nacktbaden im goldenen Licht der Frühlingssonne beobachtete, waren es einmal mehr zwiespältige Gefühle, die ihn plagten. Gerne hätte er einfach kehrtgemacht, um den Weg, den er gekommen war, zurückzulaufen, doch er konnte seinen Blick nicht von der schwimmenden Frau abwenden.

Ihre Schwimmbewegungen breiteten die Wellen hinter ihr fächerartig aus. Immer wieder wurde Schelsy durch die sich auf den Wellen reflektierenden Sonnenstrahlen geblendet.

Dann war Stella auf einmal verschwunden.

Erschrocken blickte er auf. Wo war sie? Hatte er ihre Erscheinung nur geträumt? War er einer Halluzination erlegen? Doch gleich darauf tauchte sie an anderer Stelle wieder aus dem Wasser auf. Sie war eine bemerkenswerte Strecke getaucht. Nun schwamm sie zum Ufer zurück.

Der Psychologe bewunderte durch seinen Ikonographen ihr aus dem Wasser ragendes Hinterteil und mit angehaltenem Atem verfolgte er, wie sie das Ufer hinaufstieg und wie die Wassertropfen von ihrer Haut perlten, die geradezu golden in der Sonne schimmerte. Sie warf ihren Kopf zurück und das nasse Haar klatschte gegen ihren Rücken. Dann verhielt sie seitlich zu ihm und strich sich mit den Händen über ihren Oberkörper.

Er war sich sicher, noch nie in seinem Leben einen so perfekten Frauenkörper gesehen zu haben. Dann wandte sie sich ganz um, so dass Schelsy einzig die Vorzüge ihrer Kehrseite bewundern konnte, und ließ ihren Körper in der Sonne trocknen. Ihren Kopf hatte sie dabei der Sonne entgegengestreckt und die Augen geschlossen.

Reglos stand sie da. Auch Schelsy wagte es nicht, sich zu bewegen.

Schließlich bückte sie sich unvermittelt und hob ihr Kleid auf. Sie schüttelte es aus und streifte es sich über. Dann lief sie durch die Kirschbaumplantage zurück, bis sie seinem Blick entschwunden war.

Erst jetzt begriff Schelsy, dass die Kirschbäume an den Garten des von Straff-Anwesens anschlossen. Dorthin würde Stella Stephenson nun gehen, um ihrer Aufgabe, die Obhut der Kinder zu überwachen, nachzukommen.

Wankend kam er hinter dem Busch hervor, hinter dem er die letzten zehn Minuten zusammengekauert verbracht hatte. Er schaltete den Ikonographen seines biomechanischen Armbands aus und beobachtete, wie sich der Zoom in sich zusammenzog und die übrigbleibende kreisrunde Scheibe zurück in sein Armband glitt. Er wusste von Menschen, die derartige Funktionen in ihren Körper einoperieren ließen. Sie hatten in einem Auge eine ikonographische Linse und noch weitere wunderliche Attribute, die sie schon beinahe zu Cyborgs machten, doch von derartigen Eingriffen hielt Schelsy nichts. Er teilte damit die Meinung eines Großteils der Bevölkerung. Denen genügten die biomechanischen Armbänder, Helme und weitere Kleidungsaccessoires mit den vielfältigen und zum Teil wunderlichsten Funktionen.

In seinem Armband befand sich eine Aufzeichnungsapparatur. Es war die neueste Technik: ein Magnetband auf zwei Spulen in einer Kassette. Schelsy wusste, dass das, was er durch die Zoomfunktion seines Armbands betrachtet hatte, zeitgleich auf dieses Band aufgezeichnet worden war. Die Kassette musste er zu Hause nur noch in sein Lesegerät einlegen, und er freute sich bereits jetzt darauf, das Material bei späterer Gelegenheit erneut zu betrachten.

1 | 3

Obwohl Beatrice gestern in Stellas Arm bei Patrick im Bett wieder eingeschlafen war, erwachte sie in ihrem eigenen Bett. Stella musste sie rübergetragen haben, während sie geschlafen hatte. Die Morgensonne flutete ihr Zimmer, so dass die altersschweren Möbel ihre autoritäre Wucht verloren.

Sie sprang aus dem Bett und lief unverzüglich nach nebenan in das Zimmer ihres Bruders. Patrick schlief noch. Die Vorhänge waren zugezogen.

Beatrice huschte über den Flur, wo sich Stellas Zimmer befand, doch sie war nicht da.

»Stella?«, rief das Mädchen in Richtung des Badezimmers. »Wo bist du?«

Sie ging zurück in das Zimmer ihres Bruders und rüttelte ihn sanft an der Schulter. Er schlug die Augen auf.

»Wo ist Stella?«, fragte sie.

Patrick richtete sich auf. »Ich weiß nicht. Ist sie nicht da?«

»Nein.«

»Vielleicht frühstückt sie bereits.«

»Steh auf. Ich helfe dir beim Anziehen.«

»Das kann ich schon lange allein«, rief Patrick und sprang aus dem Bett. Das Ergebnis war ein verkehrt herum angezogenes T-Shirt und ein flehender Blick zu Beatrice, als er sich eingestehen musste, mit dem Schleifenbinden seiner Schuhe doch nicht zurechtzukommen.

Beatrice, die sich zwischenzeitlich selbst angezogen hatte, half ihm fürsorglich.

Sie kämmte ihm die Haare und Patrick befand, dass es zu sehr ziepte. Als sie fertig waren, verließen sie das Zimmer und traten in den Flur hinaus.

Über eine weitläufig geschwungene Treppe erreichten sie die Halle im Erdgeschoss. Dort befand sich ein offener Kamin und an den Wänden etliche rustikale Bilder und ausgestopfte Hirsch- und Wildschweinköpfe.

Keiner der beiden mochte diesen Raum mit seinen verstaubten Dekorationen aus längst vergessenen Zeiten. Doch ihr Onkel, Walter von Straff, war ein traditioneller Mann mit veralteten Ansichten. Niemand wusste, woher von Straff dieses Faible für Antiquitäten, Ritterrüstungen und all die anderen Sachen hatte. Insbesondere, da es im krassen Widerspruch zu seiner Leitungsfunktion im SILVER-STRAFF-ROBOTICS-Konzern stand, dem führenden Hersteller von Haushaltsrobotern aller Art und humanoid erscheinender Androiden.

Schwer seufzend betraten sie das Esszimmer, wo Walter von Straff an der Stirnseite einer großen Tafel saß, das Gesicht tief in der Zeitung verborgen.

Walter von Straff beachtete die Kinder keine Sekunde. Wortlos setzten sie sich auf ihre Plätze. Ein Serviceroboter surrte heran und kredenzte den Kindern Kakao, Müsli und warmen Toast mit Honig.

Als sie mit dem Frühstück begannen, tönte die Stimme ihres Onkels hinter der Zeitung hervor: »Ihr seid spät dran.«

Dr. Schelsy hatte Beatrice gesagt, dass Walter von Straff ihr einziger Verwandter sei. »Er ist nun Vater und Mutter für euch. Man gehorcht seinen Eltern und schenkt ihnen bedingungslose Liebe.« Doch gerade Letzteres vermochten weder Beatrice noch Patrick Onkel Walter entgegenzubringen. Gehorchen: ja – wenn auch oft nur widerwillig. Aber, um Himmels willen, keine Liebe. Sie kannten ihn ja kaum.

»Entschuldigung«, sagte sie daher nur.

»Wo ist das Kindermädchen?«, wollte er nun wissen, machte sich aber noch immer nicht die Mühe, hinter seiner Zeitung hervorzuschauen.

»Stella ist nicht da«, sagte Patrick. Beatrice versuchte ihm unter dem Tisch einen Tritt zu geben, erreichte ihn jedoch nicht, da er ihr gegenübersaß und der Tisch zu breit für ihre noch zu kurzen Beine war.

»Was soll das heißen, sie ist nicht da?« Walter von Straff ließ die Zeitung endlich sinken. Das graue Haar, das von seinem runden Schädel abstand, war zu lang, um gepflegt zu wirken. Sein immerfort grimmig dreinblickendes Gesicht hatte die Farbe von Zeitungspapier, das ein paar Mal zu oft zerknüllt und wieder glattgestrichen worden war. Die Zornesfalte über seiner Nasenwurzel war tief und blieb bestehen, selbst wenn Walter von Straff lächelte – was er selten tat.

»Sie war nicht auf ihrem Zimmer«, gestand nun auch Beatrice.

Jetzt stand er auf, rollte seine Zeitung zusammen und hieb sie auf den Tisch. »Euer Kindermädchen vernachlässigt also seine Pflicht!«

»Nein«, sagte der Sechsjährige mutig. »Heute Nacht hat sie mich vor dem bösen Todesengel gerettet.«

Walter von Straff blickte Patrick ernst an. »Was erzählst du da für wirres Zeug?«

»Patrick hat immer wieder diese Träume«, sagte Beatrice. »Er bekommt dann keine Luft mehr und …«

Walter von Straff unterbrach ihre Erklärung durch einen weiteren Hieb, diesmal jedoch mit der flachen Hand auf den Tisch. Mit übertrieben milder Stimme sagte er: »Du hast also mal wieder keine Luft mehr bekommen, ja?«

Patrick nickte.

»Und dann ist das Kindermädchen gekommen und hat dich beruhigt?«

Wieder nickte Patrick.

»Und wie hat sie das gemacht?«

»Sie … sie …«

»Patrick!«, schrie der Onkel nun. »Sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede!«

Patrick zitterte und blickte weiterhin starr auf den Boden. Auch Beatrice sagte nichts.

»Ich möchte wissen, wie sie dich beruhigt hat.«

»Sie hat uns eine Geschichte erzählt«, sagte Beatrice nun, die erkannte, wie sehr Patrick mit den Tränen kämpfte.

»Eine Geschichte also. Aha.« Er wandte sich vom Tisch ab und trat an das große Fenster, das zur Westseite führte, so dass die Sonne zu dieser Morgenstunde nicht in den Raum scheinen konnte. Dennoch konnte man sehen, wie schön es draußen war. Beatrice bezweifelte, ob ihr Onkel für die Schönheit des Tages etwas übrighatte.

»Fenster öffnen«, sagte von Straff und die Fenster öffneten sich dank des Electronomicons automatisch. Eine warme Brise wehte hinein und Walter von Straff atmete hörbar laut ein. Fast wirkte es, als würde er die frische Luft genießen. Doch in Wirklichkeit hatte er nur Luft geholt, um kurz darauf kräftig zu brüllen: »Stella Stephenson! Sofort hierher!«

Die sogleich einsetzende Stille erinnerte Beatrice unweigerlich an die Beerdigung ihrer Eltern. Nie würde sie von Straffs Anblick vergessen, wie er am Grab gestanden und sie und Patrick mit seinem zerfurchten und grimmigen Gesicht unentwegt angestarrt hatte. Wenige Tage später hatte sie den Grund erfahren: Ihm war die Vormundschaft über sie und ihren Bruder zugesprochen worden. Danach hatte man sie abgeholt und hierhergebracht, in das Anwesen ihres Onkels – ein altes Herrenhaus aus dem vorigen Jahrhundert – in dem sich die beiden weder wohl noch akzeptiert fühlten. Selbst an Tagen wie diesen, an dem die Sonne schien, wirkten die Mauern des Hauses düster und bedrohlich, wie ihr Besitzer, der mit einer Vielzahl an Robotern als Bedienstete zusammenlebte. Frau und Kind hatte er nie besessen. Beatrice war der Meinung, ihr Onkel sei bereits verbittert zur Welt gekommen. Nur schwer konnte sie sich vorstellen, dass Walter von Straff auch einmal ein kleiner Junge gewesen sein mochte. So wie Patrick etwa, mit dem sie gemeinsam in Noah aufgewachsen war.

Noah war eine Kolonie, in der, soweit sie wusste, jeder Bewohner Golems heranwuchs. Ab einer gewissen Reifeperiode holten die Eltern einen ab. Manchmal aber gab es die Gelegenheit für Tagesausflüge, die die endlose Monotonie aus robotischer Erziehung willkommen unterbrachen.

Doch wenn bei einem solchen Tagesausflug Unfälle geschahen, dann war alles anders. Nach einer kurzen Rückkehr nach Noah hatte ihr Onkel die Angelegenheiten geregelt. Mit ihrem Umzug in sein Haus war es Beatrice und Patrick sogar verboten worden, nach Noah zurückzukehren, auch wenn es pädagogisch und seelisch das Beste für die Kinder gewesen wäre, wie Dr. Schelsy behauptet hatte. Seiner Meinung nach wäre alles für die Geschwister besser gewesen als die Obhut ihres Onkels, Walter von Straff.

Zum Glück gab es mit Stella eine freundliche Seele der Zuversicht. Sie spendete den Kindern Hoffnung und versuchte ihnen die Liebe zu geben, die ihnen durch den Verlust ihrer Eltern verwehrt blieb. Auch die regelmäßigen Sitzungen bei Dr. Schelsy halfen, waren jedoch nicht so verheißungsvoll, wie nachmittags mit Stella draußen im Park zu spielen.

Walter von Straff spannte sich plötzlich an, als habe er soeben etwas entdeckt, wandte sich schwungvoll um und fuhr die Kinder an: »Esst gefälligst euer Frühstück!« Dann verließ er mit langen Schritten das Esszimmer und warf die Tür hinter sich zu.

Sogleich sprangen Patrick und Beatrice auf und rannten zum Fenster, um zu sehen, was da draußen den Onkel dazu bewogen hatte, den Raum zu verlassen.

»Da ist Stella«, sagte Beatrice und zeigte auf das Kindermädchen, das aus dem hinteren Teil des Gartens gelaufen kam. Dort begann die Kirschbaumplantage und erstreckte sich bis zum Wald, der das Grundstück des Anwesens nahezu vollständig umgab. Mit Ausnahme einer Schneise, die den Blick auf den Luftschiffhafen freigab, so dass Patrick die Lichter von seinem Fenster aus sehen konnte.

Irgendwo dort befand sich auch Golem, die große Stadt, die sie bislang nur vom Luftschiff aus gesehen hatten. Noah gehörte zwar zu Golem, war jedoch weit genug entfernt, dass eine Anreise per Luftschiff durchaus rentabel war. Vom Luftschiffhafen aus waren sie von Stella und einem Roboter abgeholt und mit einem Taxi direkt hierhergebracht worden. Das war vor vier Monaten gewesen. Seitdem hatten sie das Gelände ihres Onkels nicht mehr verlassen.

»Stella hat das blaue Kleid mit den Blumen drauf an«, sagte Patrick. »Das mag ich. Mama hatte auch mal so eins. Auf dem Jahrmarkt, weißt du noch?«

»Wo wir die Zuckerwatte gegessen haben?«

Patrick nickte fröhlich.

»Komm!«, sagte Beatrice und lief bereits zur Tür hinaus. Patrick folgte ihr.

Doch kaum hatten sie die Eingangshalle mit den ausgestopften Tieren durchquert und die Eingangstür geöffnet, wurden sie von Walter von Straff persönlich zurückgeschickt. »Ihr habt hier nichts zu suchen!«, sagte er herrisch. »Geht und esst euer Frühstück zu Ende!« Er hatte sich auf der obersten Stufe aufgebaut und die Hände in die Hüften gestemmt. Von hier konnte man links und rechts der Auffahrt die Parkanlage überblicken, wo einige Landschaftsroboter damit beschäftigt waren, die Hecken zu stutzen oder Unkraut zu jäten.

Beatrice nahm all ihren Mut zusammen. »Aber Onkel Walter! Wir wollen doch auch wissen, wo Stella war. Außerdem hat sie uns versprochen, heute mit uns …«

»Ihr werdet nicht mit dieser Maschine sprechen!«

Schockiert blickten Patrick und Beatrice ihren Onkel an.

»Aber Stella ist doch kein Roboter. Sie ist nämlich lieb«, widersprach Patrick.

Walter von Straff spuckte aus. Ein Spuckefaden verfing sich dabei in seinem graubärtigen Kinn. »Sie ist eine Maschine, so wie jeder meiner Angestellten. Sie hat meinen Befehlen Folge zu leisten. Und meine Anweisungen waren eindeutig. Eigenmächtiges Handeln ist ihr nicht erlaubt!«

Mit dröhnender Stimme rief er einen der Sicherheitsroboter an seine Seite und blickte Stella grimmig entgegen.

Das Sonnenlicht verfing sich in Stellas offen über die Schultern fallenden Haaren und verursachte dort seltsame Spiegelungen, als bestünde es aus reflektierenden Fasern. Mit diesem eigenartigen Effekt sah das Kindermädchen nahezu überirdisch aus. Als wäre es nicht von dieser Welt.

Als die Kinder auf Stella zugehen wollten, hielt der Sicherheitsroboter sie mit seinen kräftigen Armen zurück.

Von Straff trat Stella wuchtigen Schrittes entgegen. Seine wehenden Haare ließen ihn von hinten wie einen wütenden Löwen aussehen, der bereit dazu war, sich auf sein Opfer zu stürzen, um es zu zerfleischen.

»Sie haben Ihre Pflichten vernachlässigt!«, sagte er.

»Es tut mir leid«, entschuldigte sie sich. »Ich hatte etwas Wichtiges zu erledigen. Normalerweise kümmere ich mich nachts um meine Angelegenheiten, aber die Kinder haben schlecht geschlafen, und …«

»Wollen Sie die Schuld für Ihre Pflichtverletzung nun auch noch den Kindern in die Schuhe schieben?«

»Nein, natürlich nicht.«

»Sie tragen die volle Verantwortung für die beiden. Zwar weiß ich, dass mein Bruder Sie noch zu Lebzeiten zur Erzieherin der beiden Kinder bestimmt hat, doch kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, was ihn dazu verleitet hat. Fakt ist: wenn Sie Ihrer Aufgabe nicht ordnungsgemäß nachkommen, werde ich seine Entscheidung ohne weiteres gerichtlich revidieren können.«

»Aber …«

»Sie haben nicht zu sprechen, wenn ich es Ihnen nicht gestatte!«, brüllte er sie an. »Sie werden ausnahmslos tun, was ich Ihnen befehle: Sie werden mein Anwesen unverzüglich verlassen. Jetzt gleich. Und kommen Sie mir ja nicht auf die Idee, sich von den Kindern verabschieden zu wollen.«

»Doch mein Auftrag sagt …«

»Ihr Auftrag interessiert mich nicht. Und nun gehen Sie mir aus den Augen. Gehen Sie zurück zu Ihrer Agentur, oder wo sie sonst eben hingehören. Dies ist ein Befehl höchster Priorität!«

1 | 4

Wer das Glück hatte, bis in die Chefetage der SILVER-STRAFF-ROBOTICS vorzudringen, der konnte durchaus von sich behaupten, etwas erreicht zu haben. Neben ausgeklügelten Sicherheitsvorkehrungen gestatteten sich die oberen Etagen vor allem eine komfortable Inneneinrichtung und eine wahrhaft luxuriös zu nennende Getränkeauswahl. Das alles nutzte einem nur herzlich wenig, wenn man alleine deswegen hier war, um seinen Vorgesetzten von einer Sache zu überzeugen, von der man selbst kaum etwas wusste.

»Verstehen Sie nicht?«, sagte Lassahn zum Professor. »Wir mussten das Projekt Gynoid vertuschen. Die Menschheit ist einfach noch nicht so weit.« Lassahn war Projektleiter und nun, da Wagner gestorben war, auch noch unfreiwilliger Abteilungsleiter – eine Rolle, die ihm mehr als nur widerstrebte. Für eine Karriere dieser Größenordnung war er noch lange nicht so weit, wie er selbst wusste. Alleine deswegen hatte er Wagners Warnungen in den Wind geschlagen und Professor Silver von der Wahrheit unterrichtet.

»Papperlapapp!« Professor Silver war außer sich. Denn kaum hatte er sich dem Professor geöffnet, hatte Lassahn bemerkt, dass es ein Fehler war. Aber für Reue war es nun zu spät.

»Eine derartige Verschwörung habe ich noch nicht erlebt. Das grenzt geradezu an Sabotage!«, schrie der Professor Lassahn nun an. Der duckte sich vorsichtshalber, doch es blieb bei der verbalen Attacke.

Wie ein Tiger im Käfig lief Silver in seinem Büro auf und ab. Als er Lassahn wieder erreicht hatte, sagte er zischend: »In Ihrem Arbeitsvertrag steht ganz genau drin, dass Erfindungen und Entwicklungen, die Sie auch im Privaten fertigstellen, Eigentum von SILVER-STRAFF-ROBOTICS sind. Da können Sie sich nicht so leicht herausreden.«

Lassahn nickte. »Selbstverständlich weiß ich das. Ich habe ja auch Abteilungsleiter Wagner unverzüglich über die positive Versuchsreihe unterrichtet. Er war es gewesen, der es mir untersagt hat, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. ›Nicht mal mit der Chefabteilung‹, hat er zu mir gesagt.«

Der Kopf von Professor Silver wurde puterrot. »Wagner ist tot, Mann!«

»Natürlich. Leider. Deswegen sah ich es ja auch als meine Pflicht an, Sie nun von dem Erfolg meiner Forschung zu unterrichten.«

Silver seufzte. »Na, immerhin. Besser spät als nie. Und dennoch ist der Zeitpunkt ungünstig. Gerade jetzt, wo von Straff mit der Versorgung der Kinder seines Bruders regelrecht überfordert ist.«

»Nun, vielleicht wird er in diesem Fall seine Prioritäten verlagern und sich doch die Zeit nehmen können, um …«

»Reden Sie keinen Unsinn, Lassahn. Von Straff hat sich wegen Wagners Kinder für unbestimmte Zeit frei genommen und hat ausdrücklich verfügt, dass man ihn nicht kontaktiert, egal wie dringlich die Situation sei.«

»Nun. Da kann man nichts machen.«

»Von Straff hat nie Kinder besessen. Und nun bekommt er gleich zwei Blagen auf einmal vorgesetzt. Da muss man sich neu sortieren. Man muss über Prioritäten nachdenken. Es wäre sicherlich anders gewesen, wenn Wagner noch weitere Angehörige gehabt hätte, aber so war es leider nicht.« Professor Silver schien sich nun wieder ein wenig zu entspannen. Er lehnte sich in seinem Chefsessel zurück und fuhr fort: »Als er mir gegenüber sein Leid klagte, habe ihm empfohlen, sich ein Kindermädchen zu nehmen, worauf er mir versicherte, dass sich Wagner selbst bereits um eines bemüht habe, so als hätte er von seiner baldigen Ermordung gewusst oder etwas geahnt.«

»Sie meinen, er hat Vorkehrungen getroffen, wie seine Kinder nach dem Unglück versorgt werden sollen?«

Silver nickte. »Alles war geplant und durchdacht und notariell festgeschrieben und beglaubigt. Als hätte er in die Zukunft schauen können.«

»Und das Kindermädchen kam von Wagner selbst?«

»Es heißt, Wagner hätte es auserwählt.«

»Das ist interessant.«

Professor Silver zuckte die Schultern. »Wie Sie meinen, aber letztlich ist das doch auch normal. Ich habe einen Großteil meiner Angelegenheiten auch geregelt. Bei meinem Notar ist hinterlegt, wer von meinem Vermögen wie viel erbt, wie es mit meinen Firmenanteilen bestellt ist und wie mit meinem Leichnam verfahren werden soll. Hätte ich Kinder, so hätte ich deren Versorgung sicherlich auch geregelt. Das einzige, was mich wundert, ist, dass selbst das Kindermädchen notariell bestimmt worden ist. Er muss sie im Vorfeld kennengelernt haben. Die Kinder müssen sie bereits gekannt haben. Aus irgendeinem Grund hat er ihr vertraut. Ihre Referenzen müssen perfekt gewesen sein.«

Lassahns Blick hellte sich auf. »Vielleicht hat er sie selbst programmiert. Immerhin hat die Gynoid in den entsprechenden Versuchsreihen vorbildlich abgeschnitten. Zwar habe ich keine Ahnung, wie diese im speziellen getestet wurden, aber aus den Unterlagen geht das deutlich hervor. Ihr Umgang mit Kindern, ihr Agieren in pädagogischen Grenzsituationen, Einfühlsamkeit, Empathie … es war alles da und überdurchschnittlich ausgeprägt.«

Silver schüttelte den Kopf. »Ich kann das noch immer nicht fassen.« Er schien sich wieder etwas gefangen zu haben. »Da arbeiten wir Jahrzehnte daran, den perfekten Androiden zu erschaffen, und dabei existiert er bereits seit drei Jahren.«

»Es war Wagners Homunkulus-These, die im Verborgenen zum Durchbruch geführt hat.«

»Die Trennung von Sensorik und Motorik in epistemische Hilfskonstruktionen – ich kenne seine Arbeit, dachte aber stets, dass es nur ein hypothetisches Denkmodell darstellt und hielt eine Umsetzung für unmöglich.«

»Im Endeffekt war die Sache dabei ganz einfach.«

»Wirklich?« Silver schüttelte den Kopf. »Bei unseren früheren Versuchen mit der Homunkulusmethode zu arbeiten, gab es immerzu Schwierigkeiten. Die Androiden konnten Entfernungen nicht korrekt bemessen. Farbanalysen verkehrten sich in negative Berechnungswerte und das war erst der Anfang einer ganzen Reihe unvorhersehbarer Katastrophen, die letztlich zur Aufgabe des Homunkulus-Projektes geführt hat.«

»Ich weiß, Professor. Von daher blieb Wagner ja nichts anderes übrig, als im Geheimen weiterzuforschen.«

»Aber wie haben Sie das Problem der Linsen gelöst?«

»Nun, wir haben den Abtastradius begrenzt und die Schärfe reduziert. Außerdem hat Wagner ein neues Dioptrienmodell entwickelt, mit einem Lateralitätswert, wie er es nannte. Das heißt, sensorische und motorische Wahrnehmungen können visuell gleichermaßen wahrgenommen und verarbeitet werden. Es funktionierte. Die Grün-Rot-Abtaster waren nur noch in Grenzsituationen absoluter Gefahr nötig und konnten so geschickt unter blauen Linsen verborgen werden. Die Augen sehen ganz natürlich aus.«

Silver nickte. »Kaum vorstellbar. Bitte lassen Sie mir die Berechnungsergebnisse zukommen. Ich meine, mich an Versuchsreihen zu erinnern, bei denen eine ähnliche Herangehensweise fehlschlug.«

»Ja, die gab es. Doch das war vor Wagners Überarbeitung der Homunkulusmethodik, die letztlich zum perfekten Gynoid wurde.« Lassahns Brust schwoll an. »Verabschieden Sie sich von Ihren Androiden. Den Gynoiden gehört die Zukunft. Gynoid ist das Schlüsselwort!«

»Das sagten Sie bereits, doch ist mir der Unterschied noch immer nicht ganz klar. Ich dachte stets, es handle sich bei einer Gynoid nur um einen Androiden mit körperlich weiblichen Attributen. Doch von dem, was Sie mir hier erzählen, liege ich komplett falsch. Wie erklären Sie sich das? Ich meine, ich bin Professor Silver, Mitinhaber von SILVER-STRAFF-ROBOTICS. Das kann doch nicht sein.«

Lassahn kicherte, bevor er sprach: »Wissen Sie, mein Vater hat schon immer zu mir gesagt: ›Der Mann ist nur der Prototyp. Die Frau das perfekte Wesen.‹ Was unsere Forschung angeht, so hat er damit Recht behalten.«

»Das verstehe ich nicht. Auf welche Weise denn?« Silver begann damit, auf seinem Schreibtisch verschiedene Dokumente zu sortieren und in Stapeln zu ordnen. »Hätte mein Urgroßvater seinerzeit nicht die Voraussetzung für die künstliche Herstellung biologischen Materials geschaffen, das wir wiederum mit der Nanotechnologie kombiniert haben, so dass wir winzigste Materiestrukturen bei der Konstruktion noch winzigerer Bauteile unserer Maschinen verwenden können, dann wären wir heute noch meilenweit von dem entfernt, wo wir stehen.«

»Das ist richtig«, sagte Lassahn. »Und ohne diese Grundlagen würde auch unser gynoider Prototyp nicht möglich sein. Allerdings haben wir das Problem der Haut gelöst. Sie ist biomechanischer Natur, was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass Hautzellen wie bei uns Menschen absterben, jedoch stetig neue Zellen unter den alten gebildet werden. Dies setzt aber voraus, dass regelmäßig frische Lebendpartikel aufgenommen werden, um den Bioanteil auf gleichbleibendem Niveau halten zu können.«

»Sprechen Sie von Nahrungsaufnahme?«

»Nicht direkt. Wir waren damit beschäftigt, spezielle Präparate zu entwickeln. Eine Art Wartungspaste, die man oral hätte vergeben können. Doch gerade wenn wir über den Einsatz in schwierigen Gebieten, etwa an Orten hoher Sterilität nachdenken, dann wird es schwierig werden, eine regelmäßige Versorgung zu gewährleisten.«

»Hoher Sterilität?« Silver schüttelte irritiert den Kopf. »Wofür sind die Gynoiden denn konstruiert worden? Ein Einsatz als Kindermädchen kann doch gar nicht steril sein.«

»Das war selbstverständlich auch nicht der primäre Zweck unserer Forschungsreihe.«

»Das denke ich mir. Aber ich verstehe schon – die rein gynoiden Eigenschaften bieten sich für den Einsatz im Kinderhort an.«

»Nun ja, das auch.«

»Herrgott, Lassahn. Sie lassen sich aber auch alles aus der Nase herausziehen. Sie reden über Zellerneuerung durch die Aufnahme verschiedener Zellstoffe und sprechen sich gegen eine Wartungspaste aus. Also nennen Sie schon die Alternativen.«

Lassahn lächelte verschmitzt, als er sagte: »Der Austausch von Körperflüssigkeiten, zum Beispiel.«

»Sexueller Verkehr?« Professor Silver legte die Stirn in Falten. »Ist das also der eigentliche Konstruktionszweck dieser Gynoid?«

Lassahn zuckte mit den Schultern. »Der Sexualakt wäre zumindest eine Möglichkeit einer homogenen Zellerneuerung. Aber es würde auch ein Bad in einem natürlichen Gewässer ausreichend sein. Eine Wanne mit Moor und Algenwasser vielleicht. Der Verzehr von Pflanzen. Ein Steak, medium.«

»Oder das Trinken von Blut.«

Lassahn lachte auf. »Natürlich. Auch das wäre eine Möglichkeit.«

»Um Himmels willen, Lassahn. Sie wollen mir doch nicht erzählen, Sie hätten eine Vampirmaschine erschaffen!«

Lassahn schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Wobei es im härtesten Fall eine Möglichkeit der Selbsterhaltung darstellen würde. Aber ich denke nicht, dass …«

»Genug! Das geht zu weit. Haben Sie kein einziges Mal über die Konsequenzen für unsere Firma nachgedacht? Ich habe kein Interesse daran, dass SILVER-STRAFF-ROBOTICS negative Schlagzeilen bekommt, weil eine dieser Gynoid zur menschenreißenden Bestie mutiert.« Er schnaubte verächtlich aus. »Selbsterhaltungstrieb. Dass ich nicht lache. Ich meine, wir sprechen hier immer noch von Maschinen!«

»Die Konsequenz wäre, dass sich das organische Gewebe des biomechanischen Konstrukts nicht mehr selbständig reproduzieren könnte. Die Gynoid würde nach einer gewissen Zeit zerfallen. Eine Verwesung würde stattfinden.«

»Aber doch nur die Haut, oder?«

»Es gibt auch organische Einheiten im Inneren der Gynoid. Das macht unser Geschöpf ja so einmalig.«

»Mein lieber Lassahn. Sie sprechen hier in der Tat von einem Homunkulus. Halb Mensch, halb Maschine. Ist es das, worum es Ihnen hier geht?«

Lassahn sagte nichts, sondern grinste nur selbstgefällig.

»Mein Gott. Wie soll man das kontrollieren? Selbsterhaltungstrieb … Mal von der wirtschaftlichen Rentabilität abgesehen: Was Sie mir hier schildern, ist ein völlig inakzeptabler Zustand.«

»Deswegen sind wir ja auch noch nicht so weit, um die Gynoid in Serie herzustellen«, beeilte sich Lassahn zu antworten. »Es sind auch noch nicht alle Tests abgeschlossen worden und es gibt eine lange Liste an Modifizierungen, die unbedingt durchgeführt werden müssen. Allen voran die Wagnersche Doctrina Processus.«

»Was ist das denn nun schon wieder?«

»Die Wagnersche Doctrina Processus ist eine Art selbständiger Lernprozessor. Wagner hat die Implementation persönlich vorgenommen, weswegen ich darüber kaum etwas sagen kann, nur so viel: Er hat ein freies Intelligenzsystem entwickelt.«

»Eine künstliche Intelligenz?«

»Natürlich. Die Gynoid ist dazu fähig, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Sie lernt, aufbauend auf der Grundprogrammierung. Sie lernt und entwickelt sich.«

Silver nickte. »Na schön.« Er stand auf. »Zeigen Sie mir Ihr Forschungsobjekt. Ich möchte die Gynoid sehen.«

Lassahn seufzte. »Das ist es ja gerade, Herr Professor. Das ist der Grund, weswegen ich zu Ihnen gekommen bin. Genau hier liegt unser Problem.«

»Was für ein Problem? Lassahn, ich lasse mich von Ihnen nicht mehr länger zum Narren halten!«

Lassahn schluckte. »Die Gynoid. Sie ist verschwunden.«

»Was genau versuchen Sie mir da soeben mitzuteilen?«, sagte Silver beinahe flüsternd.

»Am selben Tag, als Wagner starb, brach sie eigenmächtig aus dem Labor aus.«

Der Professor schloss die Augen und lehnte sich zurück. Er rieb sich mit den Händen über das Gesicht. Dann beugte er sich wieder nach vorn und starrte Lassahn an, der verlegen seine Finger knetete.

»Finden Sie die Gynoid«, sagte Silver mit leiser, aber eindringlicher Stimme. »Unverzüglich!«

Kapitel | 2

2 | 1

Beatrice schenkte sich und ihrem Bruder ein Glas Wasser ein. Keines aus der Leitung, wie man es in der Stadt bekommen hätte, sondern richtiges Quellwasser, das ihr Onkel einmal wöchentlich von einem seiner Roboter in Glasflaschen abfüllen ließ und das von einer Quelle stammte, die sich hier irgendwo auf seinem Anwesen befinden musste. Sie speiste einen kleinen Bach, der sich durch den Wald schlängelte, um schließlich in den See zu münden, der sich hinten bei den Kirschbäumen befand.

Patrick nahm das Glas entgegen und trank gierig wie ein Verdurstender. Als er ihr das leere Glas zurückreichte, sagte er: »Und nun?«

»Och, Patrick. Ich weiß es doch auch nicht.« Sie hatte keine rechte Lust, ihren Bruder zu beruhigen. Vollkommen aufgelöst hatte sie ihn zurück auf sein Zimmer gebracht, nachdem ihr Onkel Stella rausgeworfen hatte. »Wir bekommen bestimmt ein neues Kindermädchen.«

»Ich will aber kein neues Kindermädchen.«