Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Folgen Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Biografien bei ceBooks.de

- Sprache: Deutsch

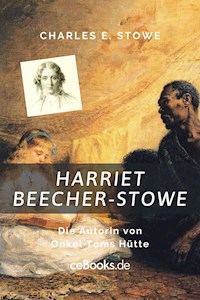

Harriet Beecher Stowe war mehr als eine Schriftstellerin – sie war eine Kämpferin für Gerechtigkeit. Mit ihrem Roman Onkel Toms Hütte erschütterte sie die Gesellschaft und trug maßgeblich zur Abschaffung der Sklaverei bei. Doch ihr Leben war weit mehr als nur dieses eine Werk. In ihren Briefen und Tagebüchern erzählt sie von ihrem tiefen Glauben, ihrem unermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und den Herausforderungen, die sie als Frau des 19. Jahrhunderts zu bewältigen hatte. Diese Biografie gibt einen bewegenden Einblick in das Leben einer der einflussreichsten Autorinnen ihrer Zeit – und einer Frau, deren Stimme bis heute nachhallt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Harriet Beecher-Stowe

Die Autorin von Onkels Tom Hütte

Charles E. Stowe

Impressum

© 1. Auflage 2019 ceBooks.de im Folgen Verlag, Langerwehe

Autor: Charles E. Stowe

Übersetzung: Margarethe Jacobi

Cover: Caspar Kaufmann

ISBN: 978-3-95893-246-3

Verlags-Seite und Shop: www.ceBooks.de

Kontakt: [email protected]

Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.

Dank

Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Verlag ceBooks.de erworben haben.

Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.

ceBooks.de, [email protected]

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:

Neuerscheinungen von ceBooks.de und anderen christlichen Verlagen

Neuigkeiten zu unseren Autoren

Angebote und mehr

http://www.cebooks.de/newsletter

Inhalt

Titelblatt

Impressum

Einleitung

1. Kindheit (1811-1834)

2. Schulzeit in Hartford (1834-1882)

3. Cincinnati (1832-1836)

4. Die ersten Ehejahre (1836-1840)

5. Armut und Krankheit (1840-1850)

6. Übersiedelung nach Brunswick (1850-1852)

7. „Onkel Toms Hütte“ (1852)

8. Vor der ersten Reise nach Europa (1853)

9. Sonnige Erinnerungen (1853)

10. Auf der Reise (1853)

11. Wieder in der Heimat (1853-1856)

12. „Dred“ (1856)

13. Weitere Reiseerlebnisse (1856-1857)

14. „The Minister’s Wooing“ (1857-1860)

15. Der Bürgerkrieg (1860-1865)

16. Florida (1865-1869)

17. George Eliot

18. Schlussszenen (1870-1889)

Unsere Empfehlungen

Einleitung

Es scheint mir passend, dass ich meiner Biographie einige einleitende Worte vorausschicke.

Schon seit vielen Jahren hege ich den Wunsch, Erinnerungen aus meinem Leben zu hinterlassen, aber das Schwinden meiner Kräfte und zunehmende Schwäche haben mich daran gehindert.

Auf meinen Vorschlag und unter meinem Beistand, soweit ich ihn zu geben vermochte, hat mein Sohn, der Reverend Charles Edward Stowe, diese Lebensbeschreibung aus Briefen und Tagebüchern zusammengestellt. Sie enthält die wahre Geschichte meines Lebens, größtenteils in meinen eigenen Worten wiedergegeben und besitzt daher den vollen Wert einer Selbstbiographie. Ja, vielleicht gibt sie die einzelnen Eindrücke noch genauer wieder als eine erst im späteren Leben verfasste Selbstbiographie.

Möchten durch diese Blätter alle, welche sie lesen, zu festerem Vertrauen auf Gott geführt werden und zu einer tieferen Erkenntnis seiner Vatergüte während unserer irdischen Wallfahrt. Ich kann mit „Valiant for Truth“ in des „Pilgrim’s Progress“ sagen:

Ich gehe zu meinem Vater, und ob ich gleich mit großer Beschwerde bis hierher gelangt bin, so reut mich doch jetzt die Anstrengung nicht, die es mich gekostet hat, hier anzukommen.

Mein Schwert gebe ich dem, welcher mir auf der Pilger fahrt folgt, meinen Mut und meine Kunst dem, welcher sie er werben kann.

Hartfort, den 30. September 1889

Harriet Beecher Stowe

1. Kindheit (1811-1834)

Harriet Beecher (Stowe) wurde am 14. Juni 1811 in Litchfield im Staate Connecticut geboren. Ihr Vater, Dr. Lyman Beecher, war ein ausgezeichneter calvinistischer Theologe; ihre Mutter, Roxana Foote, seine erste Frau. Fünf ältere Geschwister, lauter fröhliche, gesunde Kinder, empfingen das neue Schwesterchen mit Freuden. Catherine, die älteste, war 1800 geboren, dann kamen zwei stämmige Knaben, William und Edward, und auf diese folgten Mary und George. Drei Jahre zuvor war ein Töchterchen im Alter von einem Monat gestorben; zu dessen Andenken erhielt das vierte Mädchen die Namen Harriet Elisabeth. Dann kam noch, zwei Jahre später, ebenfalls im Juni, ein Bruder, Henry Ward, zur Welt, und nach ihm Charles, das letzte von Roxana Beechers Kindern.

Harriet war kaum vier Jahre alt, als sie die Mutter verlor. Dieses erste bedeutungsvolle Ereignis ihres Lebens blieb ihrem Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt als die zugleich schmerzlichste, heiligste und teuerste Erinnerung aus der Kinderzeit. In einem Brief an ihren Bruder Charles schreibt Mrs. Stowe einmal:

Bei dem Tod unserer Mutter stand ich im vierten Jahr und kann mich persönlich nur auf wenige Züge aus ihrem Leben besinnen. Freunde und Bekannte erzählten mir aber während meiner ganzen Kindheit unaufhörlich bald diese, bald jene Geschichte von ihr; denn alle, die jemals mit ihr in Berührung gekommen waren, hielten ihr Andenken hoch und wert.

Die Mutter war eine jener starken, friedevollen und höchst sympathischen Naturen, in deren Nähe sich jeder wohlgeborgen fühlt. Ihr Zusammenleben mit meinem Vater war ein eigenartiges, ihr ganzes Wesen umfassendes. Zu keiner Menschenseele hegte er größeres Vertrauen, sie galt ihm sowohl in geistiger als sittlicher Hinsicht für den besseren und stärkeren Teil in ihrer Lebensgemeinschaft. Ich habe ihn sagen hören, es sei ihm nach ihrem Tod zuerst so bange zumute gewesen, wie einem Kind, das sich plötzlich bei dunkler Nacht ausgeschlossen sieht und allein in der Finsternis.

In meiner eigenen Kindererinnerung leuchten nur noch zwei Begebenheiten, die sich auf die Mutter beziehen, wie Strahlen durch die Dunkelheit. Erstens sehe ich uns alle einmal an einem Sonntagmorgen vor ihr her aus der Kinderstube ins Wohnzimmer laufen und springen und höre ihre wohlklingende Stimme uns nachrufen: ‚Kinder, gedenkt des Sabbats, dass ihr ihn heiligt.‘

Zweitens entsinne ich mich des folgenden Vorgangs: Die Mutter war eine eifrige Gärtnerin, soweit dies bei beschränkten Mitteln anging. Einmal hatte sie von Onkel John aus New York ein Säckchen mit schönen Tulpenzwiebeln geschickt bekommen, welche ich beim Umherkramen in einem dunklen Winkel der Kinderstube fand, als die Mutter gerade ausgegangen war. Ich glaubte, sie müssten gut zu essen sein, und bediente mich des ganzen Wörtervorrats, den ich damals besaß, um meine Brüder zu überzeugen, dass die großen Leute auch solche Zwiebeln äßen und sie uns sehr gut munden würden. Letzteres war nun freilich nicht der Fall, ihr eigentümlich süßlicher Geschmack enttäuschte mich; ich weiß, dass ich dachte, Zwiebeln seien doch keine schmackhafte Speise, aber wir machten uns darüber her und verzehrten sie alle. Als nun bald darauf der Mutter freundliches Gesicht zur Tür der Kinderstube hereinschaute, liefen wir auf sie zu und berichteten wie aus einem Mund das große Ereignis, dass wir die Zwiebeln gefunden und sie aufgegessen hätten.

Ich erinnere mich deutlich, dass auch kein Schatten von Unwillen in ihren Zügen sichtbar ward; sich zu uns setzend, sagte sie: ‚Liebe Kinder, was ihr getan habt, betrübt Mama sehr. Die Zwiebeln waren nicht zum essen, es sollten schöne Pflanzen daraus wachsen; hättet ihr sie nicht angerührt, so wären nächsten Sommer im Garten große, wunderschöne rote und gelbe Blumen aufgeblüht, wie ihr solche noch nie gesehen habt.‘ Ich weiß noch, wie traurig und niedergeschlagen uns diese Mitteilung machte und mit wie trübseligen Blicken wir den leeren Papiersack betrachteten.

Ferner besinne ich mich, dass Mama uns Kindern Miss Edgeworths ‚Frank‘ vorlas. Das Buch war, glaube ich, eben erschienen und erregte in Litchfield die Aufmerksamkeit aller derer, die mit der Erziehung der Jugend zu tun hatten. Bald darauf sagte man uns, die Mutter sei krank und ich durfte nur einmal am Tag zu ihr ans Bett kommen, wo sie aufrecht in den Kissen saß. Ihr sanftes Lächeln und das Bild eines schönen Antlitzes mit zwei brennendroten Flecken auf den Wangen schwebt mir noch undeutlich vor. Ich weiß, dass ich nachts einmal träumte, Mama sei wieder gesund geworden. Als ich mit lautem Freudenruf erwachte, trat gerade jemand ins Zimmer und hieß mich schweigen. Mein Traum war in Erfüllung gegangen. Sie war auf immer geheilt.

Nun folgte das Begräbnis. Henry war zu klein und musste daheim bleiben. Ich sehe noch sein schwarzes Kittelchen und seine goldenen Locken, wie er, nichts ahnend, fröhlich im Sonnenschein spielte. Auch die Trauerkleider, der Gang nach dem Kirchhof, und dass ein Herr am Grabe sprach, ist mir erinnerlich. Dann war alles vorüber und wir Kleinen, die wir nichts davon verstanden, fragten, wohin die Mutter gegangen sei und ob sie nicht wiederkommen werde.

Man sagte uns einmal, sie sei in die Erde gelegt worden, und ein andermal, sie sei in den Himmel gegangen. Henry vereinigte diese beiden Vorstellungen in seinem Sinn und beschloss durch den Boden zu graben, bis er zu ihr in den Himmel käme. Eines Morgens sah ihn meine Schwester Catherine eifrig beschäftigt, vor ihrem Fenster ein Loch zu graben, und rief ihm zu. was er da treibe. Den Lockenkopf zu ihr emporhebend, antwortete er in aller Einfalt: ‚Ich will in den Himmel gehen und Mama suchen.‘

Obgleich unsere Mutter nun dem Familienkreis entrückt war, blieb ihr Andenken und Beispiel doch in voller Kraft bestehen und diente mehr dazu, uns vom Bösen abzulenken und zum Guten zu treiben, als die lebendige Gegenwart anderer Mütter. Überall wurden wir an sie erinnert; ihr Wesen und Wirken schien bei allen Bewohnern der Stadt vom höchsten bis zum niedrigsten einen solchen Eindruck hinterlassen zu haben, dass man uns fortwährend daran mahnte. Die Stelle in ‚Onkel Toms Hütte‘, wo Augustin St. Cläre den Einfluss seiner Mutter schildert, ist eine einfache Beschreibung der Art und Weise, wie meine eigene Mutter unter den Ihrigen fortlebte.

Dr. Beecher sagt von seiner verstorbenen Frau:

Sie besaß eine seltene Frömmigkeit, ihr Glaube war stark und ihr Gebet siegesgewiss. So hegte sie zum Beispiel den Herzenswunsch, dass ihre Söhne sich dem geistlichen Stand widmen möchten, und sie betete inbrünstig um Erhörung. Sie ward ihr zuteil. Alle ihre Söhne sind, vom Geist erweckt, Christi Diener geworden, so wie sie es begehrte.

Auch den Einfluss von Roxana Beecher auf ihr damaliges vierjähriges Töchterchen können wir während des ganzen späteren Lebens der Verfasserin von „Onkel Toms Hütte“ deutlich verfolgen. Daheim war es für die Kleine, nachdem die Mutter gestorben, so einsam und traurig, dass ihre Tante, Harriet Foote, sie auf längere Zeit zur Großmutter brachte, welche in Nut Plains bei Guildford (Conn.) wohnte. Von dieser ersten Reise erzählt Mrs. Stowe selbst:

Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört der Besuch, den ich unmittelbar nach Mamas Tod in Nut Plains machte, wohin mich Tante Harriet mitnahm, welche meine Mutter während ihrer letzten Krankheit gepflegt hatte. Nachdem wir einen ganzen Tag lang gefahren waren, erreichten wir bei sinkender Nacht ein kleines, weißes Farmhaus und traten in das Wohnzimmer, wo ein helles Feuer knisterte. Eine alte Dame schloss mich in die Arme, drückte mich fest an sich und weinte still. Das wunderte mich, denn in meinem kindlichen Sinn hatte ich den großen Verlust bereits vergessen. Die Tante führte mich nun in ein geräumiges Zimmer, wo an der einen Seite das für sie und mich bestimmte Bett stand, an der anderen dasjenige meiner Großmutter.

Tante Harriet war von ungewöhnlich tatkräftigem Charakter und huldigte inbetreff der Kindererziehung den Grundsätzen der alten Schule Neuenglands. Kleine Mädchen mussten sich, nach ihrer Ansicht, geräuschlos bewegen, leise und höflich sprechen, nie ihre Kleider zerreißen, zu bestimmten Stunden nähen und stricken, sonntags zur Kirche gehen und nach derselben den Katechismus hersagen. Während die Tante uns diesen überhörte, standen wir, meine kleine Cousine Mary und ich, kerzengerade vor ihr, und hinter uns, in ehrerbietiger Entfernung, die schwarze Dinah und der Negerknabe Harry. Dass die Tante ihren Dienstboten aus dem Katechismus die Demut und Ehrfurcht gegen die höheren Stände stets ganz sonders einprägte, gefiel mir wohl, denn sie nannten mich nun Miss Harriet und behandelten mich mit einer Rücksicht, wie sie mir in unserem häuslichen Kreise, wo alle mehr auf gleichem Fuße lebten, nie zuteilwurde. Bald wusste ich den Katechismus auswendig und sagte ihn wortgetreu mit altkluger Ernsthaftigkeit her, was der Tante große Freude machte. Sie selbst war sehr hochkirchlich gesinnt, da aber mein Vater nicht zur englischen Kirche gehörte, trug sie Bedenken, mir das Bekenntnis derselben einzuprägen. ‚Du musst auch noch den anderen Katechismus lernen, Kind‘, sagte sie, ‚denn dein Vater ist presbyterianischer Prediger.‘ – Und nun wurde auch noch der Katechismus unserer Gemeinde vorgenommen.

Das war mir doch etwas zu viel und ich murrte im Stillen. Der anglikanische Katechismus fing so leicht und für jedes Kind verständlich an. Auf die erste Frage: ‚Was ist dein Name?‘ konnte ich stets laut und deutlich Antwort geben; das tat ich gern, während das Übermaß, welches mir nun zugemutet wurde, meine kindliche Ungeduld reizte. Ich war daher sehr froh, als ich, nach einigen unglücklichen Versuchen, die Tante einmal gelegentlich zur Großmutter sagen hörte, es sei wohl Zeit genug, dass Harriet den presbyterianischen Katechismus lerne, wenn sie wieder nach Hause käme. Dabei blieb es dann auch.

Außer zu diesen religiösen Übungen wurde das Kind noch fleißig zur Handarbeit angehalten und hörte lange Kapitel aus Lowths Jesajas, Buchanans Forschungen in Asien, Bischof Herders Lebensgeschichte und Dr. Johnsons Werken vorlesen, welche, nach Bibel und Gebetbuch, ihrer Großmutter Lieblingsbücher waren. Von diesen verstand nun Harriet zwar nichts, aber der Großmutter Erklärungen der biblischen Geschichte wusste sie sehr zu schätzen. Die alte Dame war besonders in den Evangelien ganz zuhause und machte sich von jedem der Apostel ein so deutliches Bild, als handle es sich um ihre genauesten Bekannten. Für die Äußerungen des Apostels Petrus zum Beispiel hatte sie oft nur ein nachsichtiges Lächeln: „Da ist er schon wieder“, sagte sie, „das sieht dem Petrus ganz ähnlich; überall muss er sich einmischen.“

Während des Winters, den Harriet in Nut Plains zubrachte, mag sie wohl zuerst begonnen haben, den reichen Vorrat an Gesangbuchsliedern, Gedichten und Bibelsprüchen zu sammeln, welche sie auswendig wusste und in späteren Jahren jederzeit anführen konnte. Im folgenden November schreibt ihre Schwester Catherine:

Harriet ist ein sehr gutes Kind. Den Sommer über ist sie zur Schule gegangen und hat ganz fließend lesen gelernt. Siebenundzwanzig Lieder und zwei lange Kapitel aus der Bibel kann sie auswendig; sie hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis und wird eine treffliche Schülerin werden.

Um diese Zeit war die Kleine sechs Jahre alt und wanderte täglich Hand in Hand mit ihrem rosigen, pausbäckigen und barfüßigen Brüderchen, dem vierjährigen Henry Ward, zu Frau Kilbournes Schule in der Weststraße. Kaum konnte sie lesen, so stellte sich bei ihr jene leidenschaftliche Liebe zu den Büchern ein, die sie ihr Leben lang behielt. Es gab zu jener Zeit nur wenige Kinderbücher und das kleine sechsjährige Mädchen suchte hungrig nach geistiger Nahrung unter den Fässern voll vergilbter Predigten und Abhandlungen, auf die sie in einem Winkel der Bodenkammer gestoßen war. Hier schienen ihr die unverständlichsten Dinge in tausenden von Exemplaren aufgehäuft und schon verzweifelte sie daran, ihren Zweck überhaupt zu erreichen. Zuletzt aber ward ihr unermüdliches Suchen dennoch belohnt; auf dem Boden eines Fasses voll alter, verschimmelter Predigtbücher entdeckte sie einen Band von „Tausend und eine Nacht.“ Diese fesselndsten aller Märchen wurden für das phantasiereiche Kind eine Quelle reichen Genusses. Von nun an war ihr Glück gemacht. Ging irgendetwas nicht nach Wunsch, unternahmen ihre Brüder lange Ausflüge ohne sie. Oder drückte sonst ein Leid auf ihrem Kinderherzen, so brauchte sie sich bloß einen stillen Winkel zu suchen und auf ihrem Zauberteppich ins Märchenland zu fliegen, um allem Kummer entrückt zu sein.

Beim Rückblick in die Kindheit erinnert sich Mrs. Stowe auch an die Bibliothek ihres Vaters und beschreibt ihre eigenen Erlebnisse daselbst:

Hoch über allem Lärm des Hauses gelegen war mir dieses Zimmer ein Heiligtum und Zufluchtsort. Rings an den Wänden, vom Boden bis zur Decke hinauf standen meine lieben, guten Freunde, die Bücher. Auf der Armlehne von meines Vaters großem Lehnstuhl lag immer die Bibel aufgeschlagen und daneben Crudens Konkordanz. Hier suchte ich mir gern ein ruhiges Plätzchen, stellte meine Lesebücher um mich her und wusste mich sicher und geborgen. Der Vater saß und schrieb, schlug zuweilen in den Büchern nach und sprach wohl auch halblaut vor sich hin. Mir war, als betreibe er ein geheimnisvolles, feierliches Werk, und ich hütete mich wohl, ihn dabei durch eine Frage oder Bemerkung zu stören.

Auch die Bücher an den Wänden erfüllten mich mit heiliger Scheu. In den untern Fächern standen riesige Folianten, und über diesen, in geselligem Verein, verschieden an Größe und Einband, lange Reihen von Werken aller Art; ich konnte die Titel auswendig, so oft hatte ich sie gelesen. Ob ich sie aber gleich Tag für Tag mit sehnsüchtigen Blicken betrachtete, ich durfte nicht hoffen, in Bells Predigten, Bonnetts Untersuchungen, Bogues Essays, Topladys Prädestinationslehre und ähnlichen Schriften etwas für mich Verständliches zu finden. Dass Vater das alles lesen und begreifen konnte, flößte mir die größte Bewunderung ein. Oft fragte ich mich, ob ich es in meinem Leben je einmal so weit bringen würde.

Nur eins von den Büchern meines Vaters, Cotton Mathers ‚Magnalia‘, ward für mich von Wichtigkeit. Er stellte es eines schönen Tages in neuer Ausgabe auf das Bücherbrett. Was für herrliche Geschichten waren das – und sie hatten sich alle in meinem Vaterland zugetragen, über dem Gottes Vorsehung so recht sichtlich gewaltet zu haben schien.

Bei dieser Gelegenheit erwähnt Mrs. Stowe auch die Empfindungen, mit welchen sie zum ersten Mal die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vorlesen hörte.

Sie war mir ganz neu und ging zum Teil über mein Verständnis. Bei Aufzählung der Missstände und Ungerechtigkeiten, die mein Volk zur Empörung getrieben hatten, schwoll mein kleines Herz jedoch vor Entrüstung und ich spendete den Schlussworten, welche Oberst Talmadge mit hoheitsvollem Ausdruck las, den ungeteiltesten Beifall. Mich ergriff Begeisterung für die heilige Sache, ich war bereit, ihr Leib und Gut zu weihen. Der Heldensinn meiner Vorfahren, der alten Puritaner, von welchen ich in direkter Linie abstammte, schien sich auch in mir zu regen, es drängte mich, etwas für mein Vaterland zu tun, auch meinerseits etwas zu verkünden – was, wusste ich nicht – oder in den Kampf zu ziehen.

Die Kleine war fast sechs Jahre alt, als ihr Vater in zweiter Ehe Harriet Porter aus Portland im Staate Maine heiratete. Mrs. Stowe beschreibt dies Ereignis wie folgt:

Ich schlief mit meinen zwei jüngsten Brüdern in der Kinderstube. Der Vater war verreist und wurde zurückerwartet, das wussten wir; als daher Geräusch im Hause entstand, waren wir gleich munter. Wir sahen den Vater zu uns ins Zimmer treten, die neue Mutter folgte ihm. Sie war schön von Gesicht, hatte glänzende blaue Augen und trug eine schwarze Sammetrolle über ihrem weichen, kastanienbraunen Haar. Wir bewunderten sie sehr.

Selten hat wohl eine Stiefmutter einen liebreizenderen Eindruck gemacht. Als wir sie am Morgen nach ihrer Ankunft sahen, schien sie uns so hübsch, so zart und vornehm, dass wir sie mit scheuer Ehrfurcht betrachteten und uns kaum in ihre Nähe wagten. Wir müssen ihr dagegen wie ungelenke, rotbäckige Bauernkinder vorgekommen sein. Brav, gehorsam und voll Schüchternheit. Sie war äußerst zierlich und sauber bei allem, was sie tat und trieb, so dass ich mich in ihrer Gegenwart linkisch und ungeschickt fühlte.

In ihrem religiösen Bekenntnis trat besonders ein unerschütterlicher Christusglaube hervor. Sie war eine edle aber strenge Natur, hart und genau in dem, was sie von sich und anderen forderte, untadelig in ihrer Pflichterfüllung und voll hohen sittlichen Strebens. Hätte Doktor Payson ihr nicht stets das Bild des gütigen, liebreichen Menschensohnes vor Augen gehalten, sie wäre zur engherzigen Schwärmerin geworden. Durch seinen Einfluss aber ward ihr religiöses Leben von Wärme und Milde durchströmt und ihre innige Christusverehrung teilte sich im Laufe der Zeit auch den Herzen aller ihrer Kinder mit.

In einem Brief an ihre Angehörigen schildert die neue Mrs. Beecher ihre ersten Eindrücke nach der Verheiratung wie folgt:

Die Kinder sind sehr liebenswürdig und ich bin von Herzen dankbar, dass sie so gesund und heiter sind. Zu meiner Freude haben sie auch gefällige Sitten und einige besitzen ungewöhnliche Verstandesgaben.

Sie ward ihren Stiefkindern eine echte Mutter und wirkte allezeit im Segen unter ihnen. Im nächsten Jahr erhielt die Familie einen Zuwachs durch ein Brüderchen, welches Frederik genannt wurde.

Um diese Zeit etwa finden wir Harriet auf charakteristische Weise in einem Brief ihrer Schwester Catherine erwähnt. „Letzte Woche“, schreibt diese, „begruben wir Mieze, die jüngere, feierlich neben der unvergesslichen alten. Unsere Harriet ist bei der Katzenbestattung stets die Hauptleidtragende. Sie bat mich um ein ‚Epithet‘, wie sie es nannte, und ich verfasste folgende Inschrift:

,Hier Mieze liegt,Die Krämpfe stiegt‘.Das arme Tier.Aus ist die Not,Man schoss sie tot,Nun liegt sie hier.‘“

Im Juni 1820 starb der kleine Frederik am Scharlachfieber; auch Harriet hatte einen schweren Anfall der gefürchteten Krankheit durchzumachen, den sie jedoch glücklich überstand. Von da ab verlebte sie ihre Kinderzeit in ungetrübtem Frohsinn. Wir sehen sie bald in Gesellschaft ihrer Brüder durch die Wälder streifen oder zum Fischfang ausziehen, bald gedankenvoll in ihres Vaters Studierzimmer sitzen und den lebhaften Erörterungen über theologische Tagesfragen zuhören. Sie besucht die Großmutter in Nut Plains und gilt in Litchfield als eine der begabtesten Schülerinnen der Anstalt, in welcher Mr. John Brace und Miss Pierce ihr Unterricht erteilen. Als sie elf Jahre alt war, schreibt ihr Bruder Edward: „Harriet liest alles, was sie sich verschaffen kann, und näht und strickt fleißig.“

Damals war sie nicht mehr das jüngste Mädchen, ein Schwesterchen, namens Isabelle, war 1822 geboren. Dass ihr außerhalb der Schulstunden die Sorge für die Kleine häufig anvertraut ward, trug viel zu ihrer Entwickelung bei. Doch die Studien durften dadurch nicht beeinträchtigt werden und unter der tüchtigen Leitung geliebter Lehrer sog sie das Wissen in vollen Zügen ein. Sie selbst schreibt darüber:

Ich schöpfte in jener Zeit weit mehr geistige Nahrung und Anregung aus dem Unterricht, den Mr. Brace den höheren Klassen erteilte, während ich unbeachtet an meinem Pulte saß und zuhörte, als aus meinen eigenen Aufgaben. Eifrig lauschte ich stundenlang auf Vorträge und Besprechungen über geschichtliche Ereignisse oder auf Abschnitte aus Werken wie Paleys Moralphilosophie, Allison ‚Über den Geschmack‘ oder Blairs Rhetorik, die in mir eine Menge neuer Gedanken erweckten.

Ein Lehrer, der es wie Mr. Brace verstanden hätte, Aufsatzstunde zu geben, ist mir nie wieder vorgekommen. Er hielt den Geist seiner Schüler stets in regster Spannung, führte sie in die weitesten und mannigfaltigsten Gebiete des Denkens ein und bereitete sie auf solche Weise zu eigenen Ausarbeitungen vor, bei denen doch das Haupterfordernis ist, dass man sich für einen Gegenstand interessiert und seine Gedanken zum Ausdruck bringen möchte.

Im zehnten Jahr begann die für sie höchst fesselnde Abfassung eigener Stilübungen. Sie machte in diesem Unterrichtszweig so schnelle Fortschritte, dass, als sie zwölf Jahr alt war, ihr Aufsatz nebst zwei oder drei anderen ausgewählt wurde, um beim Schulexamen öffentlich vorgelesen zu werden.

Von dieser Begebenheit schreibt Mrs. Stowe:

Die Szene bei der für mich so wichtigen Schulfeierlichkeit ist mir noch gut erinnerlich. Die ganze gebildete und gelehrte Welt Litchfields war in dem großen Saale zugegen, und in dieser Versammlung wurden unsere Aufsätze vorgelesen. Als der meinige an die Reihe kam, sah ich, wie mein Vater, der bei Mr. Brace auf der Plattform saß, mit aufmerksamer, heiterer Miene zuhörte. Beim Schluss fragte er, wer die Abhandlung geschrieben habe. ‚Ihre Tochter‘, lautete die Antwort. Es war der stolzeste Augenblick meines Lebens. Man sah es dem Vater stets am Gesicht an, wenn ihm etwas wohlgefiel, und sein Interesse erregt zu haben, galt mir mehr als alle jugendlichen Triumph.

Dieser Aufsatz ist sorgfältig bewahrt worden und die steife Kinderhandschrift auf den vergilbten Blättern ist noch völlig leserlich. Als erstes schriftstellerisches Erzeugnis einer später berühmten Verfasserin dürfte er wohl von genügendem Interesse sein, um hier einen Platz zu erhalten. Wir lassen ihn daher genau so folgen, wie er damals vor achtundsechzig Jahren abgefasst und vorgetragen wurde. Das Thema, welches er behandelte, war für ein zwölfjähriges Kind allerdings sehr ernst.

Kann die Unsterblichkeit der Seele aus der Natur bewiesen werden?

Die Weisen aller Zeiten haben mit Recht behauptet, dass der Mensch das eigentliche Studium für den Menschen sei. Seine Natur, seine geistige und körperliche Beschaffenheit sind stets Gegenstand der eingehendsten Forschungen gewesen. Im Lauf dieser Untersuchungen hat man sich jedoch vergeblich bemüht, die Veränderung zu erklären, welche der Körper im Augenblick des Todes erleidet. Einige schreiben sie der Flucht des ihm innewohnenden Geistes zu, andere behaupten, sie entstehe aus seiner völligen Vernichtung. Die Fragen: Was wird im Tode aus der Seele? Entgeht sie der Zerstörung und welches Geschick erwartet sie im Fall ihrer Fortdauer? betreffen uns allesamt und nehmen daher das allgemeinste Interesse in Anspruch.

Wollen wir diese Fragen vorurteilsfrei prüfen, so müssen wir uns zuerst aller Erkenntnis entäußern, die wir dem Lichte der Offenbarung verdanken, und uns auf den Standpunkt versetzen, von welchem aus die Philosophen früherer Jahrhunderte sie betrachtet haben.

Der erste Beweis für die Unsterblichkeit des Geistes wird gewöhnlich aus dessen eigenem Wesen hergeleitet. Da er ein unteilbares Ganzes sei, sagen die Vertreter dieser Theorie, also nicht aus einzelnen Atomen bestehe, die sich voneinander trennend, der Verwesung unterworfen sind, wird er nicht untergehen und folglich ewig leben.

Freilich ist der Geist nicht einer Verwesung unterworfen, die auf gewöhnliche Weise, durch die allmähliche Trennung der Atome vor sich geht, aber damit ist noch kein Beweis geliefert, dass die Allmacht, die ihn erschaffen hat, nicht imstande sein sollte, ihn wieder zu vernichten. Durch die Tatsache, dass der Geist nicht verwesen kann, ist noch nicht festgestellt, dass sein Dasein nicht auf andere Weise zerstörbar ist. Soll die Schlussfolgerung stichhaltig sein, so müsste entweder bewiesen werden, dass der „Schöpfer“ nicht den Willen hat, die Seele zu vernichten, oder dass er nicht die Macht dazu besitzt; beides ist unerweislich und unsere Unsterblichkeit bleibt daher dem Gutdünken des Schöpfers anheimgestellt. Man wendet ein, der Schöpfer habe die Seele zur Unsterblichkeit bestimmt, er würde sie nicht so wesentlich verschieden vom Körper erschaffen haben, wenn beide den gleichen Endzweck hätten. Aber, mag auch die Bestimmung der Seele eine andere sein als die des Leibes, so wissen wir doch nichts Näheres über dieselbe und kommen nach fruchtlosem Grübeln nur darauf zurück, dass der Schöpfer mit uns nach Gefallen verfahren kann.

Wiederum sagt man, dass ein allweiser und allgütiger Schöpfer den Menschen nicht mit so unendlicher Sehnsucht, mit so umfassenden Fähigkeiten begabt haben würde, wenn er ihm zu deren Befriedigung und Entfaltung keine Gelegenheit bieten wollte.

Sollte sich dies behaupten lassen, so müsste man aus der Natur beweisen können, dass der Schöpfer wirklich allgütig ist; das dürfte jedoch unausführbar sein, und somit fällt die Behauptung in sich selbst zusammen. Macht man aber den Einwurf, es sei nicht weise, die Seele zu zerstören, so hieße das den Allweisen vor das Schiedsgericht seiner Geschöpfe fordern, um sich wegen der Fehler seiner Weltregierung zu verantworten. Wir vermögen weder den Ratschluss des Unerforschlichen zu verstehen, noch die Mittel zu begreifen, die ihm zu seinen Zwecken dienen. Es wäre vor Gott nicht unmöglich, dass der Tod der Seele den Gesetzen der Weisheit entspricht und ihr Leben denselben zuwider ist.

Man hat das Verlangen der Seele nach Fortdauer, ihr geheimes, untilgbares Grauen vor der Vernichtung als einen Unsterblichkeitsbeweis angeführt. Aber findet sich denn dies Verlangen und dies Grauen überall? Ist nicht der großen Mehrzahl der Menschen eine solche Furcht überhaupt unbekannt? Zwar der Gedanke, die Erde zu verlassen, auf Ruhm und Ehre zu verzichten und vergessen zu werden, erschreckt die meisten. Heute noch von der Welt abgöttisch verehrt, sehen sie beim Blick in die Zukunft schaudernd, dass auch sie dem allgemeinen Menschenlose, der Vergessenheit, nicht entgehen können. Allein diese Furcht hat mit dem Leben jenseits des Grabes nichts zu schaffen. Wäre dies aber auch der Fall, so ist doch das bloße Verlangen der Seele nach Fortdauer noch kein Beweis für ihre Unsterblichkeit. Könnte man sonst nicht mit dem gleichen Recht behaupten, der Körper müsse ewig leben, weil wir uns vor dem Tode fürchten? Nach diesem Grundsatz dürfte uns überhaupt nie etwas versagt werden, was wir dringend wünschen, und kein Übel, vor dem wir zurückbeben, würde uns je befallen – was doch augenscheinlich nicht zutrifft.

Ferner wird der unaufhaltsame Fortschritt unserer geistigen Kräfte als Unsterblichkeitsbeweis angeführt. Hierüber bemerkt Addison:

Käme die menschliche Seele je zu einem Stillstand, entfaltete sie ihre Fähigkeiten so vollständig, dass eine weitere Entwickelung undenkbar wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie wie eine gereifte Frucht abfallen und ins Nichts zurücksinken würde. Aber, können wir glauben, dass ein denkendes Wesen, welches in stetem Fortschreiten begriffen, von Stufe zu Stufe emporsteigt, nachdem es kaum den ersten Einblick in die Werke des Schöpfers gewonnen und sich einen schwachen Begriff von seiner unendlichen Weisheit und Güte gebildet hat, schon im Beginn seiner Forschungen denselben entrückt wird und sterben muss?

Hierauf liegt der Einwand nahe, dass unsere Seelenkräfte keineswegs in steter Zunahme begriffen sind. Macht man nicht häufig die Erfahrung, dass sich bei der Jugend glänzende Talente entwickeln, die in den reifen Jahren zum Stillstand kommen und im Alter allmählich abnehmen? Bei dem Greis, welcher dem Grabe zuwankt, bleibt oft kaum noch eine Spur des einst so starken Geistes erkennbar.

Wer hat nicht beim Studium der englischen Geschichte die Herrschertalente der Königin Elisabeth bewundert, ihre Sicherheit und Festigkeit im Frieden, ihre tiefe Einsicht in allen Fragen der Politik? Und doch, wie tragisch ist das Ende dieser klugen und umsichtigen Fürstin. Alter und Krankheit tragen den Sieg davon über ihre hohen Geisteskräfte. Wer will da noch sagen, dass die menschlichen Fähigkeiten in steigendem Fortschritt begriffen sind?

Auch aus der Lebenskraft der Seele in der Todesstunde hat man auf ihre Fortdauer geschlossen. Aber nicht immer ist die Seele noch geistig rege beim Nahen des Todes. Die Geschichte lehrt uns in zahllosen Beispielen, dass Männer, die einst fähig waren, Führer von Nationen zu sein, durch körperliche Leiden so elend und hinfällig geworden sind, dass man sie kaum noch für dieselben Menschen halten konnte. Die Talente des Staatsmanns, die Weisheit des Gelehrten, Mut und Kraft des Kriegers sanken dahin, und es blieb nichts übrig als Geistesschwäche oder Irrsinn.

Doch gibt es Menschen, die zur Zeit des Todes im Besitz ihrer wenn auch verminderten Fähigkeiten sind; diese wären dann folgerichtig die einzigen, bei welchen von einer Fortdauer die Rede sein könnte.

Auch die Ungleichheit von Lohn und Strafe in dieser Welt wird zum Beweis angeführt, dass es ein anderes Leben geben müsse, in welchem die Tugend belohnt und das Laster bestraft wird. Dies beruht auf der Annahme, dass im natürlichen Lauf der Dinge der Unterschied zwischen Tugend und Laster erkennbar ist, was einige völlig leugnen und andere für sehr zweifelhaft halten. Auch hieße es dem Schöpfer die Verpflichtung auferlegen, seine Geschöpfe für ihre Taten zu bestrafen oder zu belohnen. Eine derartige Verpflichtung besteht jedoch nicht, weshalb der Beweis hinfällig ist. Es lässt sich aus der Natur nicht darlegen, dass der Schöpfer Gerechtigkeit üben müsse, und die ganze Schlussfolgerung, welche sich auf diese Annahme gründet, ist daher falsch.

Jene Anschauung stellt sogar die Weisheit des Schöpfers in Frage, denn sie nimmt einfach an, er habe es nicht verstanden, in dieser Welt gerecht zu regieren und bedürfe daher einer anderen, um alle Fehler und Versäumnisse wieder gut zu machen. Wo bliebe da die Vorstellung von einem allweisen Schöpfer?

Man sagt, bei allen Völkern der Erde fände sich die Ahnung eines künftigen Lebens. Die alten Griechen und Römer hätten den Glauben daran besessen und man habe noch bei jedem Volk eine Spur davon entdeckt. Für diesen Glauben hatten sie aber keinen anderen Grund als ihr Verlangen nach Unsterblichkeit, und wir wissen, dass sich der Mensch leicht von dem überzeugen lässt was er wünscht. Wenn aber der Glaube an ein künftiges Leben sich bei allen Völkern findet, so kommt dies vielleicht daher, dass er sich durch Überlieferung aus der Zeit der Sintflut von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt hat.

Aus allen diesen Beweisführungen, die uns auf den ersten Blick sehr einleuchtend scheinen, sich aber, genauer besehen, als trügerisch herausstellen, ergibt sich die dringende Notwendigkeit einer Offenbarung. Ohne diese bleibt das Geschick des edelsten der Geschöpfe Gottes in Dunkel gehüllt. Erst als das göttliche Licht des Evangeliums zu uns herabkam und die himmlischen Boten: „Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“ verkündeten, vermochte der in der Irre wandernde Mensch seinen göttlichen Ursprung und seine ewige Bestimmung zu erkennen.

Das Evangelium hat die Finsternis zerstreut, welche das Jenseits bedeckte. Es lehrt uns, dass, wenn der Staub zum Staube wird, der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben. In seinem Lichte erkennt der Mensch, dass ihm, trotzdem er das göttliche Ebenbild verloren hat, doch ein ewiges, unverwelkliches und heiliges Erbe bestimmt ist. Nachdem die irdische Hütte seines Leibes zerbrochen ist, erwartet ihn ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig bleibt, droben im Himmel.

*

Bald nach der Abfassung dieses merkwürdigen Aufsatzes ging Harriets Kinderzeit in Litchfield zu Ende. Noch in demselben Jahr ward sie nach Hartford geschickt, um ihre Studien in der Schule fortzusetzen, welche ihre Schwester Katherine seit kurzem in dieser Stadt eröffnet hatte.

2. Schulzeit in Hartford (1834-1882)

Mit den Schuljahren in Hartford begann für Harriet ein neuer Lebensabschnitt. Sie stand während dieser ihrer Entwickelungszeit unter unmittelbarer Aufsicht ihrer Schwester Catherine, deren starker Geist und ehrfurchtgebietende, tatkräftige Persönlichkeit einen bestimmenden Einfluss auf die leicht erregbare, weiche und poetische Natur der jüngeren Schwester ausübte. Wir müssen daher suchen, einen Einblick in Leben und Charakter von Catherine Beecher zu gewinnen, wenn uns in Mrs. Stowes Wesen und Werken nicht manches dunkel bleiben soll. Sie sagt selbst, dass sie in dieser Periode ihres Lebens am stärksten durch ihren Bruder Edward und ihre Schwester Catherine beeinflusst worden sei.

Catherine war Lyman Beechers ältestes Kind aus erster Ehe. Ihr kleines, stark abgenutztes Tagebuch, das sich unter ihren Papieren vorfand, enthält einen kurzen Lebensabriss, dessen Anfang lautet: „Ich bin in East Hampton am fünften September um fünf Uhr nachmittags in der großen Wohnstube geboren, die dem Studierzimmer meines Vaters gegenüber lag. Genau erinnere ich mich nicht mehr daran.“ – Dass sie letztere scherzhafte Bemerkung an ihre Geburt anknüpft, ist höchst charakteristisch für ihre ganze Art und Weise. Sie war eine tief ernste Natur, voll hoher Gefühle und Gedanken. Wie sich aber auf der Oberfläche eines dunklen Stromes sonnige kleine Wellen kräuseln, so hatte sie ihr Leben lang bald ein launiges Scherzwort, bald einen treffenden Witz auf der Zunge.

Als sie zehn Jahre alt war, zog ihr Vater nach Litchfield, wo sie eine glückliche Kindheit verlebte. Klugen, beweglichen Sinnes und von rascher Fassungskraft, machte sie ohne besondere geistige Anstrengung ihre Schullaufbahn auf das glänzendste durch. Wer sie nur oberflächlich kannte, hätte in ihr nichts als ein sehr begabtes, fröhliches, sorgloses Mädchen gesehen. Zwanzig Jahre alt ging sie nach Boston, um sich in Musik und Zeichnen auszubilden und brachte es in diesen Künsten so weit, dass sie in New London (Conn.) als Lehrerin in einer Töchterschule angestellt wurde. Um diese Zeit lernte sie Professor Alexander Metcalf Fisher von Yale College kennen, einen der ausgezeichnetsten jüngeren Gelehrten Neuenglands, mit welchem sie sich im Januar 1822 verlobte. Im Frühling schiffte sich Professor Fisher dann nach Europa ein, um wissenschaftliche Bücher und Apparate einzukaufen, wie er sie für sein Fach im College brauchte. Er schreibt in seinem letzten Brief am 31. März 1822 an Miss Brecher:

Punkt zehn Uhr fahre ich morgen im ‚Albion‘ nach Liverpool. Dies Schiff gilt für das beste von all den vorzüglichen Fahrzeugen, welche dorthin bestimmt sind, und Kapitän Williams soll ganz besonders tüchtig sein. Alle Einrichtungen sind ausgezeichnet; der Preis beträgt 140 Dollar. Vielleicht begegnen wir auf der Überfahrt einem nach Amerika bestimmten Schiff, wenn nicht, so wirst Du kaum früher als in zwei Monaten von mir Nachricht erhalten.

Noch waren jedoch nicht zwei Monate um, als sich unbestimmte Gerüchte über einen schrecklichen Schiffbruch an der irischen Küste verbreiteten. Dann kam die Nachricht, der ‚Albion‘ werde vermisst, und endlich traf von einem Mr. Pond aus Kinsale in Irland folgender, vom 2. Mai 1822 datierter Brief ein:

Sie haben ohne Zweifel schon von dem Schiffbruch des Paketbootes ‚Albion‘ gehört, das von New York nach Liverpool unter Segel war. Das Unglück hat sich am 22. April um vier Uhr morgens zugetragen. Professor Fisher aus Yale College war an Bord. Von sämtlichen dreiundzwanzig Passagieren der ersten Kajüte hat nur einer das Ufer erreicht. Es ist ein Mr. Everhart aus Chester County in Pennsylvanien. Seinem Bericht zufolge ist Professor Fisher beim ersten Anprall des Schiffs in der Kajüte von einem herabfallenden Gegenstand schwer verletzt worden. Dies geschah zwischen acht und neun Uhr am Abend des einundzwanzigsten. Fisher blieb trotz seiner Verwundung ruhig und beherzt; er nahm sogar, um dem Kapitän behilflich zu sein, den beschädigten Kompass in die Kajüte und besserte ihn aus. Etwa fünf Minuten ehe das Schiff strandete, setzte Kapitän Williams die Passagiere von der Gefahr in Kenntnis und alle begaben sich auf Deck, mit Ausnahme des Professors, der in seiner Koje sitzen blieb. Mr. Everhart war der letzte, welcher die Kajüte verließ und Fisher noch am Leben sah.

Ich würde dieses Familienunglück weniger ausführlich behandelt haben, wenn es nicht wesentlich zu Mrs. Stowes eigenem Leben gehörte und für das Verständnis ihres Charakters und ihrer Schriften unentbehrlich wäre. Ohne dasselbe würde „The Minister's Wooing“ schwerlich geschrieben worden sein, denn die Schilderungen von Mrs. Marwyns furchtbaren Seelenkämpfen und von des alten Campaces einfacher und wirksamer Lösung aller religiösen Bedenken stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit jenem sturmumtosten, an der irischen Küste gestrandeten Schiffe. Sie geben ein Bild der schrecklichen geistigen Anfechtungen, welche Catherine Beecher nach jenem Schicksalsschlage zu bestehen hatte, da sie nicht nur die zeitliche Trennung von ihrem Verlobten beklagte, sondern glaubte, derselbe sei in alle Ewigkeit verloren. Ihr starkes, unbeugsames Gemüt ward durch solche Vorstellungen aufs gewaltsamste erschüttert und auch der jüngeren Schwester, welche unter ihrem Einfluss stand, prägten sich jene Eindrücke für alle Zeiten ein.

Unter Professor Fishers Büchern, die nach seinem Tod in Miss Beechers Besitz kamen, befanden sich auch Scotts gesammelte Werke. Es war ein wichtiges Ereignis, als Dr. Beecher eines Tages mit dem „Ivanhoe“ in der Hand bei den Seinigen eintrat und sagte: „Ich habe meinen Kindern stets verboten, Romane zu lesen, aber für diese mache ich eine Ausnahme.“

Die zwei folgenden Jahre verbrachte Catherine bei Professor Fishers Eltern in Franklin (Mass.). Sie unterrichtete dort seine beiden Schwestern, trieb Mathematik mit seinem Bruder Willard und besuchte den Gottesdienst in Doktor Emmons Kirche. Die furchtbare, erbarmungslose Lehre, welche dieser predigte, hätte wohl einen minder starken und gesunden Geist zum Wahnsinn treiben können, allein Catherine ließ sich durch dieselbe nicht beugen und niederschmettern. Sie kämpfte mutig gegen alle verdüsternden Zweifel, bis sie Siegerin blieb und zu festem Glauben hindurchdrang.

An streng logisches Denken gewöhnt, schreckte sie vor keiner Schlussfolgerung zurück und gelangte bei ihrer natürlichen Anlage für metaphysische Vorstellungen zu höchst erstaunlichen und eigenartigen Resultaten, die freilich nicht immer auf dauernden Wert Anspruch hatten.

1840 erschien von ihr im „Biblischen Repositorium“ eine Abhandlung über die „Freiheit des Willens“, welche namhafte Kritiker für die geistreichste Widerlegung von Edwards Schrift über „den Willen“ ansehen. Man erzählt mit Bezug darauf den folgenden, komischen Vorfall: Ein ausgezeichneter Professor der Theologie aus Neuengland besuchte einmal einen berühmten deutschen Theologen und sagte, als die Rede auf Edwards Schrift kam: „Die beste Widerlegung derselben, welche wir besitzen, ist von einer Frau geschrieben, von Dr. Lyman Beechers Tochter“. Da schlug der deutsche Gelehrte die Hände zusammen und rief mit unverstellter Verwunderung: „Lebt bei euch wirklich eine Frau, die imstande ist Edwards Abhandlung über ‚den Willen‘ zu widerlegen? – Dann verzeihe Gott dem Columbus, dass er Amerika entdeckt hat!“

Einen Gott zu lieben, der, wie sie sich ausdrückt, „in vollkommener Seligkeit, unberührt durch ihren Kummer und ihre Tränen sie mit Missfallen und Abscheu betrachtete“, das vermochte sie nicht. Sie beschloss daher, für andere zu leben, ihnen Gutes zu tun und darin ihr Glück zu suchen. „Ich las in der Bibel“, sagt sie, „betete und trachtete andere zum Heil zu führen, weil ich es für recht und gut hielt, aber ich selbst hoffte damals weder auf Lohn, noch fürchtete ich mich vor Gottes Strafgericht. Doch quälten mich manche Zweifel. ‚Hat der Sohn Gottes denn wirklich etwas getan‘, fragte ich mich, ‚was das elendeste und selbstsüchtigste Geschöpf auf Erden nicht auch tun würde? – Gott hatte dies jammervolle Menschengeschlecht erschaffen und ihm die denkbar unglücklichsten Lebensbedingungen gestellt; darauf nahm Jesus Christus in völlig müheloser Weise eine menschliche Natur an, welche litt und starb. Wenn etwas, das außerhalb unseres eigentlichen Wesens liegt, alles Leiden übernähme, wer würde dann nicht, ohne eigene Beschwerden, Millionen elender Menschen retten und Preis und Dank dafür ernten wollen?‘ Solche Gedanken gingen mir zuweilen durch den Sinn und waren mir der beste Beweis für den Hochmut, den Widerspruchsgeist und die Sündhaftigkeit meines Herzens.“

So kämpfte sie weiter, bald von den schwersten Zweifeln bestürmt, bald wieder auf Augenblicke durch ihren von Natur lebensfrohen Geist und die Neigung, alles von der besten Seite anzusehen, aus dem Abgrund emporgehoben. In solcher Gemütsverfassung ging sie im Winter 1824 nach Hartford und eröffnete eine Schule mit acht Schülerinnen. Die praktische Tätigkeit des Unterrichtens ward für sie von großem Segen, denn allmählich fand sie dabei die Lösung aller Rätselfragen, die sie gepeinigt hatten. Sie äußert sich darüber wie folgt:

Nach zwei oder drei Jahren begann ich einen regelmäßigen Lehrkursus der Bibelkunde zu halten, auch beschäftigte ich mich viel mit der Einrichtung meiner Schule und dachte insbesondere darüber nach, wie es mir am besten gelingen möchte, meine Zöglinge gehorsam, fromm und liebenswürdig zu machen. Nach und nach stellte ich mir für die Leitung meiner Schule folgende Grundsätze auf:

Erstens. Vor allem muss ich meine Schülerinnen überzeugen, dass ich aufrichtig für ihr Bestes besorgt bin und ihr wahres Wohl aus dem Herzen trage; je mehr mir das gelingt, um so williger werden sie mir gehorchen.

Zweitens. Die Aufrechterhaltung meines Ansehens und der nötigen Ordnung hängt wesentlich davon ab, dass sie wissen, es werden aus jeder Übertretung unvermeidlich schlimme Folgen für sie entstehen.

Drittens. Will ich meinen Einfluss und ihre Zuneigung bewahren, so dürfen sie nie das Gefühl verlieren, dass die Strafe eine natürliche Folge begangenen Unrechtes ist, damit sie sich selbst und nicht mich als die Ursache derselben betrachten.

Viertens. Meine Schülerinnen müssen durchaus einsehen lernen, dass ich nichts Unbilliges von ihnen verlange. In den meisten Fällen suche ich ihnen das nachzuweisen und dadurch ihr Vertrauen in solchem Grade zu gewinnen, dass sie sich auch dann auf mein Urteil und meine Erfahrung verlassen, wenn ich ihnen meine Handlungsweise nicht erklären kann.

Fünftens. Je mehr sie die Empfindung haben, dass mein Tun aus selbstverleugnendem Wohlwollen entspringt, um so fester werden sie mir vertrauen und sich getrieben fühlen, auch ihrerseits in uneigennütziger Pflichterfüllung dem Wohl anderer zu dienen.

Nach einiger Zeit begann ich die Erfahrungen, welche ich in meinem Beruf sammelte, mit dem Wirken Gottes zu vergleichen. Ich betrachtete dies Thema von allen Seiten, zog meine Schlussfolgerungen und fand, dass für mich jedes Bedenken beseitigt und alle Dunkelheit verschwunden war.

Sie hatte die Lösung ihrer Zweifel in jenem Gottesbegriff gefunden, welchen ihr Bruder Henry Ward später jahrelang von der Kanzel verkündete und von dem die Schriften ihrer Schwester Harriet zeugen – in der Vorstellung von einem Wesen voll unendlicher Liebe, Langmut und Güte, welches die Schmerzen der Menschheit teilt. Christi Leiden am Kreuz war nicht nur das Leiden seiner menschlichen, sondern auch seiner göttlichen Natur. In dem leidenden Christus offenbart sich uns Gott. Dies ist der Grundgedanke in „The Minister’s Wooing“, es ist auch die Erkenntnis, in welcher Catherine Beechers angefochtene Seele endlich zur Ruhe kam. Zwar stand sie mit dieser Anschauung in direktem Widerspruch zu dem Grundprinzip der Theologen, nach welchem Gott als vollkommenes Wesen nicht leiden kann, da das Leiden ein Zeichen von Unvollkommenheit ist, aber sie war der Ansicht, dass die Unfähigkeit, an dem Leiden seiner Geschöpfe teilzunehmen, eine weit größere Unvollkommenheit sein würde. Diese ganze Frage ist im vierundzwanzigsten Kapitel von ‚The Minister's Wooing‘ ausführlich behandelt, wir verweisen besonders auf die Stelle, welche anfängt: „Das Leid ist göttlicher Natur, es herrscht auf dem Weltenthron.“

Während Catherine Beecher noch mit der eben beschriebenen Seelennot kämpfte, wurde ihre Schwester Harriet im Herbst 1824 in die Schule nach Hartford geschickt.

In einem Brief an ihren Sohn aus dem Jahre 1886 schreibt Mrs. Stowe über diese Periode ihres Lebens:

Zwischen meinem zwölften und dreizehnten Jahr trat ich in die Schule, welche Catherine kurz zuvor eröffnet hatte; sie zählte damals nur fünfundzwanzig Zöglinge, später aber mehrere hundert. Das Schulzimmer ging auf die Hauptstraße, schräg gegenüber war die Christuskirche. Im untern Stock des Gebäudes hatten Sheldon und Colton ihre Sattlerwerkstatt und einen Laden mit Kutschengeschirr. Ich sehe noch die zwei schönen Schimmel auf dem Ladenschild und erinnere mich deutlich, wie sehr ihr erster Anblick mich überraschte und erfreute. Einer der Gesellen, der unten in der Werkstatt arbeitete, besaß eine schöne Tenorstimme, und es war mein Entzücken, ihn während der Schulstunden singen zu hören:

‚Wenn einst Reichtum, Schönheit, Macht,Ruhn in des Vergessens Nacht,Und das stolze Grab umflichtMoos und Efeuranke dicht –Werden wir vom Tod erstehnUnd uns droben Wiedersehn‘.

Da meines Vaters Gehalt nicht hinreichte, um die Bedürfnisse seiner zahlreichen Familie zu bestreiten, wurde mein Aufenthalt in Hartford durch eine Art Tausch ermöglicht; ich erhielt Kost und Wohnung in der Familie von Mr. Isaac D. Bull, während dessen Tochter nach Litchfield in Miss Pierces Anstalt geschickt wurde und bei meinen Eltern wohnte.

In der Schule schloss ich Freundschaft mit den beiden vorgeschrittensten Schülerinnen; wir hatten schon vor meiner Ankunft Briefe gewechselt und sie bewillkommneten mich aufs herzlichste. Die eine, Catherine Cogswell, war die Tochter des angesehensten Hartforder Arztes, die andere, Georgiana May, hatte noch zwei jüngere Schwestern, Mary und Gertrude und mehrere Brüder, ihre Mutter war Witwe und eine herzensgute Frau von echt christlicher Gesinnung. Ein so liebenswürdiges, lebhaftes, sonnig heiteres Mädchen wie Catherine Cogswell ist mir selten vorgekommen. Sie war so allgemein beliebt, dass ich ihrer nur schwer habhaft werden konnte. Eine Mitschülerin holte sie ab, um mit ihr in die Schule zu gehen, einer anderen musste sie versprechen, sie auf dem Heimweg zu begleiten. In der Zwischenpause, die täglich eine knappe halbe Stunde dauerte, war Katy schon immer zum Voraus in Anspruch genommen; allein, wie viele sich auch um ihre Gunst bewarben, so hatte sie doch auch für mich dann und wann ein Plätzchen an ihrer Seite. Georgiana war ernsteren Charakters, älter und weniger anziehend für ihre Gefährtinnen, wir beide schlossen aber einen warmen Freundschaftsbund, der sich in allen Lebenslagen bewährt hat. –

Als ich in die Schule kam, lasen Catherine und Georgiana schon Virgil; ich musste das Studium des Lateinischen allein anfangen und verfasste nach dem ersten Jahr eine rhythmische Übersetzung aus Ovid, welche bei der Schulfeierlichkeit vorgelesen und, wie ich glaube, als eine sehr tüchtige Leistung angesehen wurde. Die Dichtkunst fesselte mich damals ungemein, und es war mein Traum, Dichterin zu werden. Um ihn zu verwirklichen, begann ich ein Drama zu schreiben, das ‚Cleon‘ hieß und zu Kaiser Neros Zeit spielte. Cleon, ein edler Grieche an Neros Hofe, wird nach vielem Forschen und Zweifeln endlich ein Bekenner des Christentums. Ich schrieb Seiten und Seiten von meinem Drama, es lag mir Tag und Nacht im Sinn. Einmal ertappte mich jedoch meine Schwester Catherine dabei und meinte, ich solle die Zeit nicht mit Versemachen vergeuden, sondern lieber Butlers „Analogie“ vornehmen, das werde mir weit dienlicher sein. Sie wies mich an, Auszüge aus der Analogie für eine Klasse von Mädchen meines Alters zu machen; jedes Kapitel, das ich ihnen erklären sollte, musste ich zuvor für mich allein bemeistern; doch interessierte mich dieses Studium sehr, denn Mr. Brace pflegte uns in Litchfield über ähnliche Stoffe Vorträge zu halten. Ich fing auch an französisch und italienisch bei einer Miss Degan zu lernen, die in Italien geboren war.

Um diese Zeit las ich Baxters ‚Saint’s Best‘, das einen mächtigen Eindruck auf mich machte. Oft, wenn ich auf der Straße ging, wünschte ich, der Boden möchte unter meinen Füßen einsinken und ich in den Himmel kommen. Damals, in den Sommerferien, die ich daheim in Litchfield zubrachte, begann ich mich zum ersten Mal als lebendige Christin zu fühlen. Den taufrischen Sabbatmorgen werde ich nie vergessen. Ich wusste, an dem Sonntag war Abendmahlfeier, und dachte mit Trauer, dass die Gemeinde teil daran nehmen und ich leer ausgehen würde. Auf dem Kirchgang fielen mir meine Sünden ein und ich versuchte sie aufzuzählen; aber die Welt war so schön, der Vogelgesang, die Blumen am Wege und der murmelnde Bach, alles zerstreute mich. Mit mir selbst unzufrieden, betrat ich die Kirche, sah das weiße Tuch, Brot und Kelch auf dem Abendmahlstisch und dachte seufzend: ‚Das ist alles für die erwachsenen Christen, für mich ist hier heute nichts zu suchen‘. Als jedoch mein Vater die Predigt begann, lag in seiner Stimme ein gewisser feierlicher Ernst, der mich zwang, zuzuhören. Meistens waren meines Vaters Kanzelreden so unverständlich für mich, als hätte er sie in der Choctowsprache gehalten. Nur zuweilen kam es bei ihm zu einer ‚Stimmungspredigt’, wie er es nannte, die bei irgendeiner besonderen Veranlassung seinem innersten Gefühl entquoll und weder vorbereitet noch eingelernt war. Zum Teil hatte er diesmal den Ausspruch Christi aus dem Evangelium Johannis gewählt: „Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, sondern dass ihr Freunde seid“. Sein Thema war: „Jesus bietet sich jedem Menschen dar als Freund seiner Seele.“

Alle dialektische Spitzfindigkeit und Haarspalterei beiseite lassend, sprach er in einfachen, klaren und herzlichen Worten von Christi großer Liebe und treuer Sorge für die Menschenseele. Er schilderte seine Langmut mit unseren Irrtümern, sein Erbarmen mit unseren Schwächen, sein Mitgefühl für unseren Kummer. Er sprach davon, dass er uns stets nahe sei, unsere Unwissenheit zu erleuchten, unsere Schritte zu leiten und uns Trost zu spenden. Seine Liebe lasse sich durch unsere Fehler nicht ermüden, sie erkalte nicht bei unserem Undank, seine Treue wanke nun und nimmermehr, bis wir einst alle sündenrein vor dem Throne seiner Ehre dargestellt würden mit Frohlocken und Jauchzen.

Ich saß ganz im Anhören versunken. O, wie sehr bedurfte ich gerade eines solchen Freundes! Dann fiel mir aber mit Schrecken ein. dass ich noch nie zu rechter Sündenerkenntnis gelangt sei und also auch nicht zu ihm kommen könne. Ich hätte rufen mögen: ‚Ja, ich will!‘ als mein Vater mit den begeisterten Worten schloss: ‚So kommt denn und vertraut eure Seelen der Hut des treuesten Freundes‘. Wie eine Erleuchtung kam mir der Gedanke, dass, wenn ich der Sündenerkenntnis bedürfe, er mir auch diese geben könne; ich wollte ihm alles anbefehlen. Ein Freudenstrom floss mir durch die Seele und als ich die Kirche verließ, um heimzugehen, schien mir selbst die Natur in feierlicher Stille zu ruhen und himmlischen Klängen zu lauschen.

Sobald mein Vater nachhause kam, ging ich zu ihm ins Studierzimmer, fiel ihm um den Hals und sagte: ‚Vater, ich habe mich Jesu hingegeben und er hat mich angenommen‘. Nie werde ich den Ausdruck seines Gesichtes vergessen, mit dem er mir in die ernsten Kinderaugen blickte, er war so mild und freundlich, wie von Sonnenglanz verklärt: ‚Ist das wirklich so?’ fragte er und hielt mich eine Weile stumm in den Armen, während seine heißen Tränen auf mein Haupt fielen. ‚Dann ist heute eine neue Blume in Gottes Reich erblüht‘.

Hätte man sie jetzt sich selbst überlassen und sie gelehrt „nach oben zu schauen und nicht nach unten, vorwärts und nicht zurück, nach außen und nicht nach innen“, so würde ihr religiöses Leben sich so hold und natürlich fortentwickelt haben, wie eine Blume sich den Sonnenstrahlen erschließt. Aber unglücklicherweise war das damals nicht möglich, da man die Selbstbeschauung in solchem Übermaß betrieb, dass ein ängstliches und leicht reizbares Gemüt darüber fast in Verzweiflung geraten konnte. Sogar ihre Schwester Catherine fürchtete, es möchte nicht alles in Richtigkeit sein, wenn ein Lamm so geradeswegs zum Hirten käme, ohne sich vorher von der Herde verirrt zu haben; denn auf Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit legte man den größten Wert.

Harriets Erweckung fand im Sommer 1825 statt, als sie vierzehn Jahre alt war; im darauffolgenden April legte Dr. Beecher sein Predigtamt in Litchfield nieder, um einem Ruf nach Boston an die Kirche in der Hannoverstraße zu folgen. Darüber schreibt Harriet an ihre Großmutter Foote am 4. März 1826:

Du weißt wahrscheinlich schon, dass unser Haushalt in Litchfield ausgelöst wird. Papa hat einen Ruf nach Boston angenommen, um eine bessere Einnahme zu haben. Er hat letzte Woche sein Amt niedergelegt und wird nächsten Dienstag mit Mama und Isabel nach Hartford kommen. Charles und Thomas nimmt Tante Esther fürs erste mit nachhause. Papas Gehalt beträgt zweitausend Dollar und fünfhundert Dollar sind ihm für die erste Einrichtung zugesagt.

Ich besuche die Schule regelmäßig und komme auch vorwärts. Am meisten beschäftige ich mich mit Latein und Arithmetik und hoffe Catherine bald beim Unterricht behilflich sein zu können.

Infolge des veränderten Wohnsitzes der Familie entschloss sich Harriet auf ihres Vaters Rat, als Gemeindeglied in die älteste Hartforder Kirche einzutreten, deren Pastor ein genauer Freund von Dr. Beecher war. Von zwei Schulgefährtinnen begleitet, suchte sie den Prediger eines Tages in seiner Studierstube auf, um den beabsichtigten Schritt mit ihm zu beraten. Der Geistliche hörte des Kindes einfachen und bescheidenen Bericht über seine Erfahrungen im Christentum aufmerksam an und sagte dann, zwar nicht ungütig, aber doch mir furchtbarem Ernst in Wort und Miene: „Harriet, fühlst du auch, dass, wenn Himmel und Erde vergingen – (eine feierliche Pause) du mir Gott allein selig sein könntest?“ Nachdem die also Angeredete in ihrer Bestürzung versucht hatte, einen bestimmten Begriff mit den Worten zu verbinden, deren feierlicher Ton an ihr Ohr schlug, stammelte sie verwirrt: „Ja, Herr Pastor.“

„Ich hoffe, du kennst wenigstens einigermaßen die Verstocktheit deines Herzens“, fuhr der geistliche Herr fort, „und weißt, dass dich der gerechte Gott um deiner Übertretungen willen in Jammer und Elend verlassen könnte, weil du in der Sünde beharrt hast?“

„Ja, Herr Pastor“, stammelte Harriet abermals. Dem Prediger, einem im Grunde guten und menschenfreundlichen Manne, war es nur zu wohl gelungen, sie auf die Erforschung ihres eigenen selbstquälerischen und allzu erregbaren Herzens zu lenken. Er hatte seine Pflicht erfüllt und entließ sie mit väterlichem Segen. Aber wo war die frohe Begeisterung jenes schönen Sabbatmorgens vom vorigen Jahr? Wo war der himmlische Freund? – Doch, durfte das denn anders sein – konnte Gott sie nicht „in Jammer und Elend verlassen, weil sie in der Sünde beharrt hatte?“

An ihren Bruder Edward schreibt sie um diese Zeit:

Mein Leben ist ein ewiger Kampf; ich tue nichts recht. In jeder Versuchung erliege ich; meine heiligsten Gefühle sind nur allzu flüchtig. Ich werde von allen Seiten bedrängt und meine Übertretungen rauben mir Frieden und Glück. Mein schlimmster Feind ist der Hochmut – aus diesem entstehen fast alle meine Sünden.

Inzwischen schreitet die Schule gedeihlich vorwärts. Am 16. Februar 1827 schreibt Catherine an Dr. Beecher:

Meine Geschäfte gehen gut; das ganze Kapital ist beisammen und ich denke, nächste Woche soll der Prospekt des Hartforder Töchterseminars erscheinen. Bis zum Juni wird das Gebäude hoffentlich fertig und alles in Ordnung sein. Die Engländerin kommt mit zwölf Schülerinnen aus New York.

Auf Harriet Bezug nehmend, welche um diese Zeit bei dem Vater in Boston war, fährt sie fort:

Ich erhielt heute einen Brief von Harriet, der mir Unruhe macht. Sie schreibt: ‚Ich bin zu nichts auf der Welt nütze; am besten wäre es, ich stürbe jung, damit die Erinnerung an meine Fehler mit mir ins Grab sänke, statt dass ich weiter lebe, um, wie ich fürchte, allen zur Last zu sein. Du glaubst nicht, wie erbärmlich mir manchmal zumute ist, ich fühle mich so unnütz, so schwach und ohne alle Tatkraft. Mama hat mir oft gesagt, ich sei ein wunderliches Mädchen voller Widersprüche. Zuweilen, wenn ich nicht einschlafen konnte, habe ich bis Mitternacht geseufzt und geweint, während ich mich bei Tage bemühte heiter zu erscheinen, was mir so gut gelang, dass ich mir Papas Tadel zuzog. weil ich zu viel lachte. Manchmal war ich so zerstreut, dass ich die seltsamsten Irrtümer beging und alle mich auslachten; ich lachte mit, obgleich mir war, als sei ich nahe daran den Verstand zu verlieren. Ich habe mir Lebensregeln aufgeschrieben und ein förmliches System für meine Zeiteinteilung, aber meine Stimmung wechselt so sehr, dass ich es zu keiner Regelmäßigkeit bringe. …‘

Ebenfalls im Winter 1827 schreibt Catherine an Edward über Harriet:

Das Beste für sie wäre, sie käme her, denn gegen mich könnte sie sich frei aussprechen und in meinen Büchern Belehrung suchen. Auch hat sie ihre hiesigen Freundinnen sehr lieb, besonders Catherine Cogswell und Georgiana May, die mehr für sie tun würden als irgendjemand in Boston. Georgianas Gewissenszweifel sind anderer Art als die ihrigen, sie beziehen sich auf Lehrsätze und dergleichen. Harriet wäre hier stets unter ihren Altersgenossen, was zuhause nicht der Fall ist und der Umgang mit heiteren, lustigen Gefährtinnen ist gerade, was sie braucht. Überdies kann sie sich bei mir weit besser zur Zeichenlehrerin ausbilden als anderswo, da ich genau weiß, was dazu erforderlich ist.

Offenbar war es dringend nötig, dass etwas geschah, um Harriet in eine ruhigere und gesundere Seelenstimmung zu bringen; sie ward daher im Frühling 1827 in Begleitung ihrer Freundin Georgiana nach Nut Plains geschickt. Miss May schreibt in Bezug auf diesen Besuch im darauf folgenden Winter an Mrs. Foote:

Hartford den 4. Januar 1828

Liebe Mrs. Foote … Ich denke noch oft an Sie und die glücklichen Stunden, die ich letzten Frühling in Ihrem Hause zugebracht habe. Es ist mir, als hätten wir es erst gestern verlassen. Während ich schreibe, kann ich Ihre behagliche Wohnung mit allen den wohlbekannten Gegenständen so genau vor mir sehen wie am Tage unserer Abreise. Harriet und ich sind noch ganz dieselben Mädchen wie damals. Ich glaube kaum, dass wir uns viel verändert haben, doch hat sie in mancher Beziehung Fortschritte gemacht.

Im August nach dem Besuch bei der Großmutter schreibt Harriet an ihren Bruder Edward zwar noch in etwas trüber Stimmung, aber doch bei besserer Gemütsverfassung:

Du hast mir an dem Nachmittag, den wir zusammen zubrachten, manchen Zweifel gelöst, darum fühlte ich mich nicht mehr so unglücklich wie früher. Doch sind meine Ansichten noch immer sehr unbestimmt und widersprechend, und sobald du mich verließest, fürchtete ich in den düsteren, trostlosen Zustand zurückzusinken, in welchem ich mich den ganzen Sommer über befunden habe. Ich wusste, dass mein Glück in dieser und jener Welt, mein unsterblicher Gewinn, von der Geistesrichtung abhinge, die ich einschlagen würde. Da wandte ich mich in meiner Bedrängnis und Verzagtheit an Gott, und er schien mich zu erhören. Ich erkannte, dass er mir den Verlust aller irdischen Liebe ersetzen könne; Jammer und Dunkelheit waren verschwunden, ich fühlte mich emporgehoben, als könne ich nie wieder sinken. Eine so ruhige Zuversicht, ein solches inneres Glück hatte ich lange nicht empfunden. Doch machte es mir Bedenken, ob dies auch die rechten Gefühle seien, weil ich nur Liebe zu Gott empfand und nicht jene innige Liebe zu meinen Mitmenschen, von der die Christen oft ergriffen werden. … Warum ich so ungern von dem rede.