7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

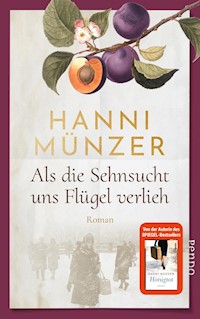

»Heimat ist ein Sehnsuchtsort« – der Auftaktband zur bewegenden Heimatsaga von SPIEGEL-Bestsellerautorin Hanni Münzer (u.a. »Honigtot« und »Marlene«) Vor dem heraufziehenden Sturm des Zweiten Weltkriegs entfaltet sich das dramatische Schicksal der schlesischen Familie Sadler von 1928 bis heute – eine Geschichte von Liebe und Leid, von Glück und Hoffnung. Breslau, 1928: Als der junge Komponist Laurenz Annemarie begegnet, ist es vom ersten Augenblick an Liebe. Für sie will er ein Land aus Licht und Blumen schaffen. Von Annemaries bewegter Vergangenheit und ihrem gefährlichen Geheimnis ahnt er nichts. Eine familiäre Katastrophe zwingt Laurenz, den elterlichen Hof zu übernehmen. Er, der nie Bauer sein wollte, findet sein Glück mit Annemarie an seiner Seite und zwei außergewöhnlichen Töchtern: der hochbegabten Kathi und der an einer seltenen Krankheit leidenden Franzi. Zwar stehen die Zeichen der Politik bereits auf Sturm, doch noch ist in der deutsch-polnischen Grenzregion alles friedlich. Als die fünfzehnjährige Kathi einen landesweiten Mathematikwettbewerb gewinnt, zieht sie ungewollt die Aufmerksamkeit Berlins auf die Familie. Ihre Mutter handelt, um ihre Kinder zu schützen – und tritt damit eine Lawine tödlicher Ereignisse los, die Kathis und Franzis Schicksal über Jahrzehnte bestimmen wird. »Münzers Bücher haben eine Botschaft.« Welt am Sonntag

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.pendo.de

© Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2019Redaktion: Myriam WelschbilligCovergestaltung: u1 berlin / Patrizia Di StefanoCovermotiv: Miguel Sobreira / Trevillion Images

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

DRAMATIS PERSONAE

Die Heimat

Widmung

PROLOG

Teil 1 - Frieden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Teil 2 - Krieg

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

EPILOG

NACHBEMERKUNG

DANKSAGUNG

FELDPOSTBRIEFE

LITERATUR/QUELLENNACHWEISE

ANHANG

Die berühmte schlesische »LERGE«

GLOSSAR

ZEITTAFEL

DRAMATIS PERSONAE

(Historische Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet.)

Die Bewohner des Sadlerhofs:

Katharina Sadler (geb. 1928), genannt Kathi, eine mathematische Ausnahmebegabung

Franziska Sadler (geb. 1935), Kathis Schwester, genannt Franzi, manchmal auch Ida; leidet an Sklerodermie, lebt in ihrer eigenen kleinen Welt

Laurenz Sadler (geb. 1901), Kathis Vater – ein Landwirt, der im Herzen Musiker ist

Annemarie Sadler (geb. 1899), Kathis Mutter, eine Frau mit bewegter Vergangenheit und einem gefährlichen Geheimnis

Charlotte Sadler (geb. 1873), Laurenz’ Mutter und Kathis Großmutter, eine Pferdenärrin und Zigarren rauchende Exzentrikerin

August Rudolf Sadler (geb. 1865), Mann von Charlotte und Kathis Großvater. Ein Kriegsversehrter

Paulina Sadler, geb. Köhler, Witwe von Kurt Sadler, Laurenz’ Sadlers älterem Bruder

Oleg Rajewski, Knecht, begnadeter Handwerker und Kathis guter Freund. Heimlich in Paulina Sadler verliebt.

Dorota Rajewski, Olegs Ziehmutter, Wirtschafterin auf dem Sadlerhof mit Vorliebe für italienische Küche. Lebensklug und stets gut gelaunt. Besitzt die Gabe des Zweiten Gesichts.

Oskar, Kathis Hund. Ein Schatzsucher

Peter »Peterle« Pan, ein zahmer Rehbock

Die Luttichs/Köhlers:

Wenzel Luttich, Bürgermeister von Petersdorf

Elsbeth Luttich, geb. Köhler, Wenzels Frau. Spitzname: Gevatterin Fledermausohr; fanatische Nationalsozialistin

Anton Luttich (geb. 1927), Sohn von Wenzel und Elsbeth, Kathis Jugendfreund; will Pilot werden wie sein großes Vorbild Manfred von Richthofen, der Rote Baron

Hertha Köhler, Mutter von Elsbeth Luttich und Großmutter von Paulina Sadler. Seit einer Familientragödie etwas verwirrt.

Petersdorfer und andere:

Der wundersame Herr Levy, ein Wanderhändler

Berthold Schmiedinger, Pfarrer von Petersdorf; im Herzen ein Rebell

Johann Schmiedinger, Bruder von Pfarrer Berthold, Zahnarzt in Berlin und Widerstandskämpfer

Erich Klose, Wirt des Petersdorfer Gasthofs »Beim Klose«

Justus Gangl, Schmied und Freund von Laurenz Sadler

Fräulein Luise Liebig, Lehrerin in Petersdorf

Hermann Zille, höchst unbeliebter Lehrer in Petersdorf; später Direktor des Lyzeums in Gleiwitz, mit Elsbeth Luttich befreundet

Milosz Rajewski, Dorotas Neffe und Kathis Freund; polnischer Mathematiker, Kryptologe und Geheimdienstler

Dimitri Wassilijev Domratchev, Offizier des russischen Geheimdiensts NKWD

Konstantin Pawlowitsch Sokolow, russischer Spion, Tschekist

Jan, polnischer Zwangsarbeiter

Wanda, polnische Zwangsarbeiterin

Franz Honiok*, Polensympathisant und erster Toter des Zweiten Weltkriegs; Freund von Laurenz Sadler

Niklas, Kommunist, genialer Ingenieur und Physiker

Ferdinand von Schwarzenbach, deutsch-österreichischer Raketenwissenschaftler

Hubertus von Greiff, SS-Sturmbannführer, Gestapo

Erwin Mauser, SS-Major, Gestapo

Wernher von Braun*, Leiter des deutschen Raketenprogramms in Peenemünde

Albert Speer*, Rüstungsminister

Reinhard Heydrich*, SS-Obergruppenführer, Chef des deutschen Sicherheitsdienstes (SD) und Gestapo

Heinrich Himmler*, SS-Reichsführer

Ernst Kaltenbrunner*, SS-Reichsführer

Für meinen Großvater Josef und seine Emma, unvergessen.Und für alle, die ihre Heimat verloren …

Die Heimat

Die Heimat. Großvater sprach oft davon.

Er erzählte von einem fernen Ort in einem fernen Land, von Wiesen, in denen der Klatschmohn rot leuchtete, von Obstbäumen, die sich unter den Früchten bogen, von einem Ort, wo die Luft endlos nach Sommer duftete.

Ich liebte Großvaters Geschichten und lauschte gleichermaßen neugierig wie verzückt. Er schuf für mich das Bild eines verwunschenen Ortes, eines Königreichs, in dem alle Menschen glücklich waren.

Und so verstand ich nicht, warum mein Großvater dieses Märchenland namens Heimat verlassen hatte. Auf meinen fragenden Blick hin sah er mich lange an, strich mir dann über den Kopf und sagte: »Tschapperl, Kleines, das verstehst du nicht. Der Krieg ist ein Dieb.« Und verließ die Küche.

Nachdem Großvater gegangen war, drehte ich mich zu meiner Großmutter, um ihr eine zweite Tasse heißen Kakao abzuluchsen. Und da sah ich, dass sie weinte.

Damals wusste ich noch nicht, dass Heimat etwas ist, was man auch verlieren kann.

Widmung

Für Annemarie und alle Liebenden …

Du warst nur ein ferner Traum.

Stimme, die in meinem Herzen flüsterte,

Melodie, die in meiner Seele sang.

Bis ich dich fand.

Und die Sehnsucht traf mich wie ein Lied.

Dir gehöre ich, mit allem, was ich bin.

Du bist die Eine,

Die eine Antwort auf die Fragen des Lebens.

Die Liebe traf mich mitten ins Herz.

PROLOG

Irgendwo in Russland, 1928

In einem abgeschiedenen Haus, inmitten dunkler Wälder, in denen nachts die Wölfe heulten, lebte seit Jahren die geheimnisvollste Gefangene Russlands.

Soeben hatte Dimitri Wassilijev Domratchev, der für ihre Bewachung abkommandierte Offizier des Geheimdienstes, seine abendliche Inspektionsrunde um das eingezäunte Areal beendet. Nicht, dass er Schwierigkeiten erwartet hätte – in all der Zeit hatte es nie welche gegeben. Aber es war seine Aufgabe, niemals in seiner Aufmerksamkeit nachzulassen. Dies schärfte er beim täglichen Appell auch dem halben Dutzend Wachsoldaten ein, die hier in dieser Einsamkeit mit ihm ihr Dasein fristeten.

Die Identität seiner Gefangenen war Dimitri nicht bekannt. Jedenfalls nicht offiziell. Bei seinem Dienstantritt hatte man ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es seinem Vorgänger an der nötigen Diskretion gemangelt hatte.

Dimitri war daher fest entschlossen, seinen Vorgänger in dieser Position zu überleben. Soweit das in seiner Macht stand. In diesen bewegten Zeiten verkörperte er den mustergültigen Offizier, der treu seine Pflicht erfüllte und das Denken seinen Vorgesetzten überließ. Was seine Fantasie jedoch nicht davon abhielt, auf Reisen zu gehen, über Mauern zu klettern und mit Geschichten zurückzukehren, die sich um seine Gefangene und ihre Besucher rankten. Diese fuhren von Zeit zu Zeit einzeln und in teuren Limousinen vor, ihre Gesichter dabei stets sorgsam mit einer Maske verhüllt. Zweifelsohne handelte es sich bei ihnen um hochgestellte Persönlichkeiten. Dimitri gegenüber legitimierten sie sich mit einer täglich aus Moskau übermittelten Parole sowie einer kleinen Zinnmarke, auf der ein Schwert abgebildet war.

Nach ihrer Ankunft verschwanden sie sofort im Zimmer der Frau. Einige blieben die Nacht über, andere brachen nach weniger als einer Stunde wieder auf. Als geschulter Beobachter konnte sich Dimitri Einzelheiten wie Gang, Statur und Siegelringe der Unbekannten einprägen. Er kam zu der Erkenntnis, dass nicht mehr als fünf verschiedene Personen der Bewachten ihre Aufwartung machten. Im ersten Jahr seiner Abkommandierung waren sie noch häufiger aufgetaucht, doch im Laufe der Zeit waren die Besuche rarer geworden. Es war augenscheinlich, dass ihr Interesse an der Gefangenen nachließ.

Mit im Haus lebte auch eine Hebamme. Die beiden Frauen waren ungefähr im gleichen Alter, und er hatte sie der Einfachheit halber zusammen eingesperrt. In den letzten Jahren hatte die Hebamme mehrmals tätig werden müssen. Bald würde die Gefangene zum fünften Male niederkommen. Sobald ein Kind geboren worden war, meldete Dimitri dies seinen Vorgesetzten in Moskau, und es wurde binnen Tagesfrist abgeholt. Was mit den Neugeborenen geschah, hatte Dimitri ebenso wenig zu interessieren wie die Identität seiner Schutzbefohlenen. Dennoch ließ ihm sein Instinkt seit Tagen keine Ruhe. Es war die Zahl Fünf, die ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte. Fünf Männer, fünf Kinder. Das Geschehen war so offensichtlich, dass er sein Gewissen kaum zum Schweigen bringen konnte. Doch er musste den Dingen ihren Lauf lassen. Er hatte mit einem anderen inneren Konflikt schon genug zu kämpfen. Einst war er Lenins Bewegung aus Überzeugung beigetreten, wollte seinen Teil dazu beitragen, aus einem im Zarismus erstarrten Land ein neues Russland zu erschaffen. Sehr bald schon fühlte er sich betrogen. Das alte Russland lag in Trümmern. Aber wo war das neue Russland? Er vermochte es genauso wenig zu erkennen, wie er seine einstige Begeisterung für die Revolution begreifen konnte.

Als man ihm seine neue Aufgabe übertrug, sagte man ihm, dies bedeute eine hohe Ehre. Für ihn lag jedoch keine Ehre darin, den Gefängniswärter für zwei junge Frauen zu spielen.

Im Grunde war er selbst ein Gefangener. Noch am selben Tag, als man ihn auf diesen einsamen Posten berufen hatte, war ihm klar geworden, dass sein Dienst erst in der Stunde des Todes seiner Gefangenen enden würde. Ihr Tod würde auch sein Schicksal besiegeln. Er und seine Männer mussten sterben, damit die seltsamen Vorgänge in diesem Haus für immer das Geheimnis der fünf Männer blieben.

Die Gefangene zu befreien oder von diesem Ort zu fliehen stellte für Dimitri keine Option dar. Seine Vorgesetzten konnten sich seiner absoluten Loyalität sicher sein: Denn seine Frau und sein kleiner Sohn Kolja befanden sich in ihrem Gewahrsam. Und er, Dimitri, würde nichts tun, was sie gefährden könnte. Allein sein Opfer rettete das Leben seiner Familie. Und diese Hoffnung war es, die ihn tun ließ, was er zu tun beauftragt war.

Teil 1

Frieden

Menschen und Zweige brechen;

preise das Leben,

da du noch schreitest und wachst;

es ist nur geliehen.

David Campell

1

Während der ganzen Jahrhunderte und Epochenschauten Menschen in den dunklen blauen Himmelund träumten …

S. P. Koroljow 1957in einem Brief an seine Frau Nina

Breslau, Hauptstadt Schlesiens, 1928

Woher kommen wir, und wohin gehen wir? Sei es König oder Bauer, Philosoph oder Priester – seit Urzeiten grübeln jene, die zu tieferem Denken neigen, über diese Frage nach. Inzwischen geht das irdische Leben seine eigenen Wege und nimmt uns ungefragt mit auf die Reise.

Diese Erfahrung machte auch Laurenz Sadler. Der jüngste Sohn eines Landwirts im kleinen oberschlesischen Petersdorf hatte einen völlig anderen Lebensplan als Aussaat und Ernte – auch, weil Fortuna das Füllhorn einer großen musischen Begabung über ihn ausgeschüttet hatte. Musik studieren wollte er, Komponist und Dirigent werden und einmal ein großes Orchester leiten. Ein Träumer, ja, das war er.

Anfangs schien es, als wären die Sterne Laurenz durchaus gewogen, und er konnte sich Hoffnungen machen, dass aus dem erträumten Leben ein reales werden würde. Schließlich war der Vater im Großen Krieg als begabter Trompeter Mitglied der Marschkapelle seines Regiments gewesen, während die Mutter, eine geborene von Papenburg, als höhere Tochter in den Genuss einer höheren Erziehung gekommen war und neben dem Führen eines großen Haushalts auch Harfe- und Klavierspielen erlernt hatte.

Zwar hielt sich, was den Berufswunsch ihres Jüngsten anging, die Begeisterung der Eltern in Grenzen, aber sie legten ihm auch keine größeren Hindernisse in den Weg. Denn sie hatten noch zwei weitere Söhne, Alfred und Kurt – nüchterne und vernünftige junge Burschen, die keine närrischen Erwartungen an das Leben stellten und gerne auf Hof und Feld mit anpackten.

Also ging Laurenz nach dem Großen Krieg nach Breslau, legte im dortigen Schlesischen Konservatorium die Prüfung ab und begann sein Studium. Eigentlich hatte Laurenz geplant, nach seinem Abschluss sein Glück in Berlin zu versuchen, aber es kam anders. Denn er begegnete in Breslau seinem eigentlichen Schicksal, dem einzig wahrhaften seines Lebens: Annemarie.

Annemarie war zu jener Zeit keine Frau, auf die der Blick eines Mannes ein zweites Mal fallen würde. Sie war eine verhärmte Erscheinung, wie man sie in jenen bitteren Nachkriegszeiten häufig in den Gassen Breslaus antraf – der Gang schleppend, der Rücken gebeugt, die Gestalt unter einem unförmigen dunklen Kittel verborgen. Falls man diese vom Schicksal Betrogenen überhaupt wahrnahm, so vergaß man sie sogleich wieder.

Doch Laurenz war mehr als ein Träumer. Er war ein Getriebener und stets auf der Suche nach Perfektion – dem perfekten Ton, dem perfekten Klang, der perfekten Melodie. Laurenz besaß auch ein unbestechliches Gespür für die Zwischentöne – das, was über Dur und Moll hinausging. Er mochte das andere, das Unangepasste, das aus dem Rahmen Fallende, spürte im menschlichen Wesen jenen Tiefen nach, aus denen er seine Inspiration schöpfte.

Als Laurenz Annemarie das erste Mal begegnete, lief er den Bürgersteig entlang, ein Notenblatt in der Hand, um rasch eine Tonfolge zu notieren, die ihm eben eingefallen war. Und wenn zwei mit gesenktem Blick zur selben Zeit auf demselben Weg unterwegs sind, ergibt es sich zwangsläufig, dass sie ineinanderlaufen.

Erschrocken sah Laurenz hoch, erhaschte einen flüchtigen Blick in ebenso erschrockene Augen, die sich sogleich wieder zu Boden senkten. Aber diese eine Sekunde genügte. Sie brachte in Laurenz eine unbekannte Saite zum Schwingen – ein neuer innerer Ton, der ihn erfüllte und ihm die Sprache verschlug, sodass er die junge Frau nicht einmal um Verzeihung für seine Ungeschicklichkeit bitten konnte. Laurenz hatte gefunden, wonach er immer gesucht hatte: Vollkommenheit. Perfektion. Annemarie war perfekt – für ihn.

Die junge Frau las bereits ihre beim Zusammenstoß aus dem Korb gekullerten Äpfel wieder auf. Hastig half Laurenz ihr dabei und wünschte sich innig, dass sie ihn nochmals ansehen würde. Tatsächlich hob sie den Kopf, und er blickte in Augen so blau wie die Kornblumen zu Hause auf den Feldern seiner Kindheit. Die schönsten Augen der Welt. Die traurigsten Augen der Welt. Annemarie war Antwort und Frage zugleich, sie würde in ihm eine so gewaltige schöpferische Kraft freisetzen, dass er in wenigen Wochen eine ganze Oper zu schreiben vermochte. Annemarie war seine zur Wirklichkeit gewordene Sinfonie. Für sie wollte Laurenz ein Land aus Licht und Blumen schaffen – einen Sehnsuchtsort für seine Sehnsuchtsfrau.

Während er sich noch in fernen Träumen verlor, war der letzte Apfel aufgelesen und Annemarie bereits davongelaufen.

Denn Annemarie wollte nicht gefunden werden. Sie hütete ein Geheimnis, zu groß und tödlich, um es mit jemandem zu teilen.

Doch Laurenz hatte es sich in den Kopf gesetzt, sie zu finden. Ebenso hartnäckig, wie er schon als Junge seinen Traum vom Musikerleben vorangetrieben hatte, machte er sich nun auf die Suche nach der scheuen jungen Frau, um sie zu erobern.

2

»Kein schöner Land in dieser Zeit …«Altes Volkslied

Anton von Zuccalmaglio

Auf den ersten Blick war an Petersdorf nichts Besonderes und auch nicht auf den zweiten. Doch für seine Bewohner bedeutete Petersdorf ihre ganze Welt. Dort waren sie geboren, dort würden sie sterben. Jede Familie besaß einen Grabstein auf dem örtlichen Friedhof, einige verwitterte Inschriften darauf reichten gar zurück bis ins vierzehnte Jahrhundert.

Petersdorf war ein typisches Reihendorf im Grenzgebiet zu Polen. Die Mehrzahl seiner knapp dreihundert Seelen verdingte sich in der Landwirtschaft. Es gab eine Kirche, ein Gemeindehaus, den Gasthof Klose, eine Brauerei (Petersdorfer Märzen), ebenfalls im Besitz von Klose, dazu einen kleinen Kaufmannsladen für den täglichen Bedarf und eine Schmiede für die zahlreichen Pferde, die, neben den Ochsen, für die Feldarbeit und als Fortbewegungsmittel eingesetzt wurden. Außer dem Bürgermeister besaß 1928 in Petersdorf noch niemand ein Automobil. Allein der alte Pfarrer, der seit einem Sturz vom Pferd am Stock ging, knatterte inzwischen auf einem Zündapp-Zweirad zu seinen Schäfchen.

Der Ort erwachte früh. Auch auf dem Hof der Sadlers brannte schon Licht. Kurt Sadler betrat wie an jedem Morgen gegen fünf Uhr die Küche. Die Dämmerung war noch fern, und außer ihm waren um diese Zeit nur Dorota, die polnische Wirtschafterin, und Oleg, der Knecht, auf den Beinen. Dorota hatte bereits den Holzherd angefacht, der Raum war warm und gemütlich, und das Aroma frisch gebrühten Kaffees kitzelte angenehm in Kurts Nase. Wie stets würde er sich nur eine schnelle Tasse gönnen und erst gegen sieben gemeinsam mit seiner schwangeren Frau Paulina und seiner Mutter Charlotte frühstücken.

Kurt schätzte die stille Zeit bis zum Sonnenaufgang – diese Niemandszeit zwischen Nacht und Tag, zwischen Dunkelheit und Licht, wenn er seinen morgendlichen Rundgang machte, in den Ställen nach den Tieren sah und das erste Heu gabelte. Bereits mit sechs hatte er seinen Vater frühmorgens begleitet, so wie sein Vater dessen Vater. Seit jeher waren die Sadlers Bauern gewesen. Mit Fleiß und durch umsichtiges Wirtschaften hatten sie ihren Besitz im Laufe der Zeit vermehren können und bescheidenen Wohlstand erreicht: fünfundzwanzig Hektar fruchtbares Ackerland, Hänge voller Obstbäume, ein paar Schweine, etwas Kleinvieh und eine überschaubare Anzahl von Kühen, die noch auf Namen wie Lotti, Erna und Liesel hörten.

Es war ein einfaches, aber auch ein erfülltes Leben. Im Winter im Stall, im Sommer auf dem Feld. Die Familie hielt zusammen, bis zu vier Generationen lebten zeitweilig unter einem Dach. Der Hof ging vom Vater auf den ältesten Sohn über, man verheiratete die Söhne und Töchter aus der Gegend miteinander, vermischte sich mit böhmischen, deutschen und polnischen Familien, und bis auf ein paar Unverbesserliche, die es bekanntlich überall gibt, störte sich niemand daran. Das Leben im polnischen Grenzgebiet war nicht immer einfach, aber im Großen und Ganzen war es ein friedliches Miteinander.

Der Große Krieg, der von 1914 bis 1918 in Europa wütete, änderte vieles. Die deutsche Niederlage wurde in Versailles besiegelt, danach Grenzen wie Bausteine verschoben. Dem Frieden folgte Unfrieden. Man stritt um Schuldzuweisungen, um Entschädigungen, um Land. Kurt für seinen Teil interessierte sich nicht für das politische Geschacher. Das Land war das Land, so wie Gott es geschaffen hatte; selbst kannte es keine Grenzen. Allein die Menschen zerrten daran herum. Auch fehlte ihm die Zeit, sich mit dem Versailler Vertrag zu beschäftigen – im Gegensatz zu seinem Freund Franz Honiok. Der behauptete, der Vertrag verschärfe die Situation für die Überlebenden und lege den Grundstein für weitere Konflikte und Kriege. Kurt wusste nur eines: Die Versehrten blieben versehrt und die Toten tot. Es war stets die Bevölkerung, die den Preis für den Krieg zahlte. Denn mochten auch neue Grenzen gezogen und neue Länder geschaffen worden sein, der Mensch war derselbe geblieben.

Für Kurt hatte der Krieg einiges an Veränderungen gebracht. Er war gemeinsam mit seinem älteren Bruder Alfred losgezogen und allein zurückgekehrt.

In jenen fiebrig-heißen Augusttagen des Jahres 1914 marschierten sie begeistert an der Seite ihrer Kameraden und landeten im Vorhof zur Hölle. Während Alfred in Bialystok sein Leben ließ, hatte Kurt die Schlachtfelder an der Somme und die fauligen Schützengräben von Verdun überlebt, sprang dem Tod zigfach von der Schippe, während seine Kameraden um ihn herum starben wie die Fliegen. An Kugeln und Schrapnellen, an Giftgas, Typhus, Ruhr und Wechselfieber und nicht zuletzt an Hunger und Kälte. Weit entfernt vom wilhelminisch glorifizierten Heldentod. Er selbst war mit einer leichten Taubheit und dem Verlust mehrerer Zähne davongekommen, Letzteres der Mangelernährung geschuldet. Er hatte auch die folgenden, entbehrungsreichen Jahre als Kriegsgefangener überstanden. Auch wenn ihm das erlittene Grauen bis heute so manche Nacht den Schlaf raubte, war er seinem Schicksal nicht undankbar. Vielen seiner Kameraden erging es schlechter. Überleben war nicht alles, so mancher verzweifelte am Krieg und nahm ihn für immer mit nach Hause. Wie sein eigener Vater August.

Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft hatte Kurt die Verlobte seines gefallenen Bruders Alfred, die Köhler Paulina, geehelicht und den Sadler-Hof als Bauer übernommen. Der Hof lag etwas außerhalb von Petersdorf, eingebettet zwischen grünen Hügeln und saftigen Wiesen, umgeben von Wald und gut bestellten Feldern, die sich wie exakt gezeichnete Mosaike in die Landschaft fügten. Hinter dem Haus zog sich eine Obstwiese in sanften Wellen den Hügel hinauf, die den Sadlers vom Frühsommer bis in den Herbst eine vielfältige Ernte bescherte. Sein jüngerer Bruder Laurenz, nicht nur Musiker, sondern auch Poet, hatte den Hügel Himmelsleiter getauft. Selbst Kurt, obschon mit weniger Fantasie als sein kleiner Bruder ausgestattet, musste zugeben, dass man tatsächlich den Eindruck gewinnen konnte, dass die Bäume den Hügel hinaufkletterten, um am Ende in den Himmel zu steigen.

Irgendwann, vor vielen Generationen, musste es unter den Vorfahren auch einen besonderen Beerenliebhaber gegeben haben. Sobald die Luft nach Frühling schmeckte und an Bäumen und Büschen die Knospen aufbrachen, versank der Hof unter einem weißen und rosa Blütenmeer, und den ganzen Sommer gab es Beeren satt: Erdbeeren, Johannisbeeren, Blaubeeren, Stachelbeeren … Deshalb war der Hof der Sadlers auch als Beerenhof bekannt und Dorota über die Grenzen von Petersdorf hinaus berühmt für ihre eingemachten Marmeladen und Kompotte. Honig lieferten die hofeigenen Bienenstöcke. Im Sommer stand das Getreide hoch, im Wald gab es reichlich Wild und vielerlei Pilze; Fische holte man aus dem nahen Weiher, und zweimal im Jahr wurde geschlachtet. Der Hof versorgte sich quasi selbst.

Während Kurt seinen Kaffee trank, holte Dorota je eine Schütte Rüben und Kartoffeln aus dem Vorratskeller. Die Ernte in diesem Jahr konnte sich sehen lassen. Was sie selbst nicht verbrauchten, verkaufte Kurt wie alle Petersdorfer Bauern an Händler, die mit die Oder hinauffahrenden Booten die Ware in die nächsten Städte und teilweise bis nach Berlin brachten.

Kurt stellte eben die leere Tasse ab, als Oleg, Dorotas Ziehsohn und Knecht auf dem Hof, die Küche betrat. Er war von Kopf bis Fuß mit Mist besudelt. Dorota schnappte sich sofort den Besen und fegte den Knecht förmlich hinaus.

»Bei der Schwarzen Madonna! Oleg Rajewski, wie oft habe ich dir gesagt, dass du dich erst umziehen und waschen sollst! Vorher gibt es kein Frühstück!«

Oleg trollte sich, aber sie konnten ihn leise über Willi schimpfen hören. Willi war ein junger Ochse, der noch nicht ganz verinnerlicht hatte, wer der Herr im Stall war.

Kurt hatte Willi erst vorige Woche unter Preis erworben. Inzwischen schwante ihm, dass das angebliche Schnäppchen in Willis Charakter gründete und der Hoffmann Herbert ihn tüchtig übers Ohr gehauen hatte.

Kurt erhob sich und folgte Oleg nach draußen. Der Knecht holte eben einen Eimer Wasser aus dem Brunnen.

»Was ist, Oleg? Bekommst du Willi in den Griff?«

»Er will das Joch nicht tragen.«

»Wenn er sich nicht bald vor die Egge spannen lässt, geht er zum Metzger.«

Als Nächstes inspizierte Kurt das neue Tiefsilo, das er und Oleg angelegt hatten. Kurt plante noch mehr, träumte von elektrischem Licht und einer Toilette im Haus. Vorausgesetzt, die Ernte würde im kommenden Jahr 1929 genauso gut ausfallen.

Das Silo war bis zum Rand mit Rübenblättern gefüllt, die darin vergären sollten. Im Winter wurde das Gärfutter an die Kühe und Ochsen verfüttert. Das brachte Kurt zurück zu Willi. Auch wenn die Ernte gut war, die Zeiten waren es nicht. Er konnte es sich nicht leisten, ein unnützes Tier durchzufüttern. Er hatte den Großen Krieg überlebt, da würde er auch mit einem ungebärdigen Ochsen fertigwerden. Oleg hatte einfach zu viel Geduld mit dem Tier. Kurt steuerte den Stall an.

»So, Willi. Jetzt ist Schluss mit den Mätzchen!«

Willi hob bedächtig den Kopf, ließ sich jedoch bei seiner Mahlzeit nicht stören und kaute gemächlich weiter sein Stroh. Sobald Kurt das Stirnjoch vom Haken griff, ging eine Veränderung mit dem Tier vor. Willi begann, an der Kette zu zerren, stampfte und schnaubte. Kurt legte ihm die Hand auf den breiten Rücken.

»Ruhig, mein Dicker, ruhig.«

Ein Zittern lief durch den mächtigen Tierleib. Dann stand der Ochse still. »Siehst du, geht doch, Willi!« Kurt tätschelte Willis Stirn und setzte das Joch an.

Ohne Vorwarnung warf Willi plötzlich den Kopf herum und traf Kurt wuchtig am Brustkorb. Kurt spürte, wie seine Rippen brachen.

Laurenz, der jüngste der drei Sadler-Söhne, hatte nie Bauer werden wollen; sein Herz schlug bekanntlich seit frühester Kindheit für die Musik. Als 1914 der Große Krieg ausbrach, war er gerade dreizehn. In einer Zeit, in der es üblich war, dass Kinder von Bauern mit dem zwölften Lebensjahr von der Schule abgingen, besuchte er das Lyzeum in Gleiwitz, studierte die Klassiker, las Rousseau und Voltaire und nahm Unterricht in Cello und Akkordeon. Seit Kurzem hatte er auch entdeckt, dass Mädchen höchst interessante Wesen waren. Das Leben lockte mit all seinen Verheißungen.

Dann fuhr im Juni 1914 das österreichisch-ungarische Thronfolgerpaar nach Sarajewo, ließ sich dort von einem serbischen Anarchisten totschießen, und vier Wochen später war Krieg. An jeder Ecke sammelten sich glühende Vaterlandsverteidiger, der Patriotismus schäumte bis unter die Pickelhaube, Wimpel und Fahnen wurden geschwenkt, Konfetti geworfen, und Marschmusik spielte nahezu Tag und Nacht. Als wäre Krieg ein Volksfest.

Laurenz’ Brüder Alfred und Kurt wurden gleich bei Mobilmachung eingezogen, drei Jahre später noch sein Vater August. 1918 fand der Krieg zwar sein offizielles Ende und ging dennoch weiter. Angesichts der folgenden Streitigkeiten und Volksaufstände – allein in Oberschlesien waren bis 1921 dreitausend Tote zu beklagen – fragte sich Laurenz, wozu Kriege eigentlich angezettelt wurden. Damit hinterher noch mehr Chaos herrschte? Wäre es nicht vernünftiger, sich zu fragen, wie man künftige Kriege verhindern konnte, anstatt sich weiter die Köpfe einzuschlagen? Als er etwas Entsprechendes seinem Freund Justus gegenüber äußerte, dem Sohn des Schmieds, hatte der ihn mit schmalen Augen angesehen und gemeint, er sollte diese Meinung besser für sich behalten, sonst bekomme er von den Veteranen beim Klose noch eines auf die Mütze.

Bis zu Kurts Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft im Jahr 1922 erfüllte Laurenz seine Pflicht und half seiner Mutter Charlotte bei der Bewirtschaftung des Hofs. Doch zwei Monate nachdem sein Bruder in Petersdorf eingetroffen und wieder zu Kräften gekommen war, hielt ihn nichts mehr dort. Er machte sich ins hundertfünfzig Kilometer entfernte Breslau auf, um im Schlesischen Konservatorium Musik zu studieren.

Bis Laurenz im Spätsommer 1928 ein Telegramm seiner Mutter erreichte, dass sein Bruder Kurt von einem Ochsen getreten worden war und am Tag darauf seinen inneren Verletzungen erlegen sei.

Und als hätte sich das Schicksal noch nicht genug bei der Familie Sadler bedient, verlor Kurts schwangere Frau Paulina ihr Baby und floh unter der Last des doppelten Unglücks zurück in die Arme ihrer Mutter auf den elterlichen Hof.

Charlotte beorderte nun ihren jüngsten Sohn aus Breslau nach Hause. Womit sie allerdings niemals gerechnet hätte, war, dass ihr träumerischer Laurenz mit einer bis dato verschwiegenen und darüber hinaus hochschwangeren Schwiegertochter heimkehren würde! Einer Frau, die, wie Charlotte auf den ersten Blick erkannte, weder auf den Hof noch in diesen Landstrich passte, geschweige denn in die Familie Sadler. Zu blass, zu zart, zu scheu erschien sie ihr, mit Händen so fein und klein, dass sie nicht einmal ein Pferd richtig damit zügeln konnte. Kraft und Ausdauer jedoch waren für die passionierte Reiterin Charlotte der Maßstab schlechthin. Sie war eine stolze Frau und noch den alten Traditionen verbunden, jenen der Gutsherrentochter, die sie längst nicht mehr war.

Als geborene von Papenburg hatte Charlotte mit August Sadler einen Mann weit unter Stand geehelicht. Niemand in ihrer Familie konnte damals nachvollziehen, warum sie sich für ihn entschied, einen einfachen Leutnant, während gleichzeitig ein kaiserlicher Stabsoffizier, selbstverständlich von Adel, um sie warb. Es hieß, die übliche Tollheit, die schon viele junge Mädchen befallen hatte, habe Charlotte geblendet. Leider auch geschwängert. Daraufhin jagte der erboste Vater die Tochter in Schimpf und Schande vom elterlichen Gut.

Und nun war auch Charlottes letzter verbliebener Sohn einer Tollheit erlegen und schleppte ihr eine völlig mittellose junge Frau an, eine Waise, deren einziges Gepäck aus einem Schließkorb bestand und deren zierliche Konstitution für die harte Arbeit auf dem Hof wenig geeignet schien. Charlotte war die Schwiegertochter nicht willkommen, und das ließ sie sie auch spüren.

Nachdem den Petersdorfern ein einträgliches Erntejahr beschert worden war, setzte der Frost früher als gewohnt ein. Dem kurzen Herbst folgte ein langer, harter Winter. Der Nordwind blies von früh bis spät, und sein eisiger Atem fand seinen Weg unter jede noch so dicke Kleiderschicht. Selbst die streitbaren Petersdorfer Alten waren sich ausnahmslos einig, dass es der kälteste Winter seit Menschengedenken sei. Alles Leben erstarrte.

Auch auf dem Hof der Familie Sadler litten Mensch und Tier unter der Kälte. Die jungen Küken wurden in einer Kiste auf dem Herd warm gehalten, und selbst die wilden Hofkatzen, stolze Einzelgänger, suchten in jenen Tagen die Nähe der Menschen.

Es war am Weihnachtsabend des Jahres 1928, als den Eheleuten Laurenz und Annemarie Sadler ihr erstes Kind, Katharina, geboren wurde. Schon bei ihrer Geburt hatte es die kleine Kathi eilig, sie kam einige Wochen zu früh, war winzig, aber wohlauf.

Für die junge Mutter wurde die Kleine zum Zentrum ihrer Welt. Auch dies zum Verdruss von Charlotte, die Annemaries Fürsorge für das Kind übertrieben fand.

Aber Annemarie war niemand, bei der Charlotte mit Kritik viel ausrichten konnte. Sie ignorierte sie nicht nur, nein, Annemarie schien die Rügen ihrer Schwiegermutter gar nicht als solche wahrzunehmen. Wenn Charlotte zu ihr sagte: »Annemarie, in diesem Haus werden Gegenstände nach ihrer Nutzung wieder an den ursprünglichen Ort zurückgelegt!«, so antwortete Annemarie: »Eine gute Sitte.« Wenn Charlotte sie ermahnte: »Annemarie, in diesem Haus werden Türen und Fenster am Abend geschlossen!«, erhielt sie zur Antwort: »Sehr vernünftig.« Und das nächste Mal lag der Schlüssel wieder an einem anderen Platz, und ein Fenster der guten Stube stand offen, was die Hofkatzen – und auch so manches Huhn – sehr zu schätzen wussten.

Annemaries Hang zur Unordnung wie auch ihr Drang nach frischer Luft stellten für Charlotte ein immerwährendes Ärgernis dar. Primär jedoch kreisten Charlottes Gedanken um zwei Fixpunkte: die Mehrung ihres Landbesitzes, denn »Nur Land macht aus einem Menschen einen Herren!«, und die geplante Pferdezucht.

Charlotte tat das Ereignis von Kathis Geburt mit den Worten »Das nächste wird sicher ein Junge werden« ab und wandte sich wieder der Buchhaltung zu.

Doch es sollten Jahre ins Land gehen, bis Annemarie erneut schwanger werden würde.

3

Wo der Bauer arm ist, ist das ganze Land arm.

Polnisches Sprichwort

Im ersten Jahr unter Laurenz’ Führung blieb die Ernte hinter jenen der Vorjahre zurück. Charlotte sparte nicht mit spitzen Bemerkungen, dass weniger Ernte weniger Einkommen bedeute. Aber wann immer sie zu einem neuen Lamento ansetzte, blickte Laurenz ihr in die Augen und erinnerte sie stoisch: »Ich bin kein Bauer, Mutter.«

Anders als seine Brüder hatte Laurenz die Hofarbeit nicht mit der Muttermilch aufgesogen, und seine Hände, die so virtuos mit Taktstock, Cello und Akkordeon umgehen konnten, taten sich mit Pflug und Sense schwer. Es dauerte Monate, bis die Blasen an seinen Händen verschwanden und sich Schwielen herausbildeten. Doch tapfer kämpfte sich Laurenz in sein neues Leben, zog mit dem Ochsengespann Furchen in den Acker, säte Roggen und Weizen als Winter- und Hafer und Gerste als Sommergetreide. Er orderte Bücher über moderne Landwirtschaft, die er oft bis spät in die Nacht hinein am Küchentisch studierte. Nach und nach eignete er sich die neuesten Kenntnisse über Aussaat, Zwischenfrucht und Fruchtfolge an, wusste bald mehr darüber als die Bauern in der Gegend, die nie etwas anderes gekannt hatten als die Dreifelderwirtschaft.

Darüber hinaus interessierte er sich auch für die neuen, effizienten Maschinen, die die Muskelkraft von Bauer, Ochs und Pferd künftig ersetzen sollten: Traktoren und Mähdrescher. Er war allen Neuheiten und technischen Erfindungen gegenüber aufgeschlossen. Während seines Studiums in Breslau hatte er die Bequemlichkeiten der Moderne schätzen gelernt: Licht auf Knopfdruck und Sanitäranlagen, die den Nachttopf überflüssig machten. Auf dem Sadlerhof nutzte man noch Petroleumlampen und pumpte das Wasser aus dem Boden; der Abort war im Stall untergebracht, sodass man sich im Winter den Allerwertesten wenigstens nicht ganz abfror. Wie sein verstorbener Bruder Kurt träumte auch Laurenz davon, den Sadlerhof zu elektrifizieren. Allein, es fehlte ihm an den finanziellen Mitteln.

Noch kurz vor dem Großen Krieg hatte Charlotte einen Kredit aufgenommen, um Land dazuzukaufen, das sie dann ohne August und ihre beiden älteren Söhne gar nicht bewirtschaften konnte. Viele Felder lagen brach; die Erträge in den Kriegsjahren hatten bei Weitem nicht ausgereicht, um die monatlichen Raten zu tilgen. Dazu kamen die Beschlagnahmungen durch die Armee. Man hatte ihnen mehr als die Hälfte aller Tiere weggeholt, die zugesagte Entschädigung kam nie. Dem Krieg war die Rezession gefolgt, die Kriegsanleihen waren das Papier nicht wert, auf dem sie gezeichnet waren, und die Inflation galoppierte in rasender Geschwindigkeit, sodass der Hof weitere Schulden anhäufte. Ähnlich erging es allen Bauern im Land, kaum einer, der nicht bis über die Ohren verschuldet war. Es lag viel Wahrheit in dem Spruch: »Wo der Bauer arm ist, ist das ganze Land arm.«

Seit ihrer Ankunft im Dorf wetzten viele ihre Zungen an Annemarie und Laurenz. Petersdorf war nichts anderes als ein Spiegel seiner Zeit – seine Einwohner jahrhundertealten Traditionen verhaftet, das Zusammenleben bestimmt von selbst auferlegten Regeln und Konventionen. Neuerungen oder Fremden begegnete man daher zunächst mit Misstrauen; bürgerliche Empörung mischte sich mit Tratschsucht und der Schadenfreude, wenn anderer Leute Träume scheiterten. Wer selbst keine Träume hat, trachtet gerne danach, sie anderen zu verderben.

Die Älteren erinnerten sich noch gut an den jungen Laurenz Sadler, der meist grußlos an ihnen vorbeigestürmt war und dabei immer einen Stapel Bücher und Blätter Papier bei sich führte. Oft hatte man ihn auch am Dorfbrunnen sitzend angetroffen oder irgendwo am Wegesrand, stets mit dem offenen Notenbuch auf den Knien. Und all seine hochfliegenden Träume! Ständig schwadronierte er, wie er Musik komponieren, Opern aufführen und als Konzertmeister um die Welt reisen würde!

Und jetzt war er wieder da. Als Bauer auf dem Sadlerhof. In Petersdorf und nicht in der großen, weiten Welt. Eine Frau hatte er auch gleich mitgebracht. Eine Fremde, die kaum ihre Sprache sprechen konnte. Nur hochdeutsch! Schwanger war sie auch gewesen. Deshalb hatte er sie vermutlich gleich heiraten müssen. Warum konnte der junge Sadler nicht abwarten? In Petersdorf gab es schließlich auch hübsche Mädchen!

Der örtliche Pfarrer, Berthold Schmiedinger, musste sich dazu einiges anhören. Aber sagen tat er nichts. Alle Gemeindemitglieder waren seine Schäfchen, er selbst war nur der Hirte. Gott allein stand das Urteil über seine Herde zu.

Vielleicht deshalb beschäftigte sich der Pfarrer in diesen Tagen des Öfteren gedanklich mit der Familie Sadler. Das Schicksal hatte Charlotte wahrhaftig viel zugemutet. Kaum jemand erinnerte sich heute noch daran, dass den Eheleuten August und Charlotte als erstes Kind ein Mädchen geboren worden war, das mit drei Monaten dem Fieber erlag. Nun hatten sie auch die Söhne bis auf den jüngsten verloren, und der fügte sich nur umständehalber in ein Leben als Bauer – mit einer Frau, die aus der Großstadt stammte.

Doch Laurenz und Annemarie Sadler waren nun Teil von Pfarrer Bertholds Gemeinde, und als Seelsorger war er für ihr Wohlergehen verantwortlich.

Darum gesellte er sich am Sonntag nach der Kirche demonstrativ zu der Familie, oder er lud Frau Charlotte zu sich ins Pfarrheim ein.

Irgendwann waren Laurenz Sadler und seine Frau Annemarie durchgekaut wie ein alter Knochen, und man wandte sich neuem Tratsch zu.

4

Aus großem Unrecht erwächst stets großes Unglück,und am Ende siegt die Rache.

Annemarie Sadler

Als 1918 Millionen Soldaten als Verlierer heimkehrten, fanden sie ein völlig verändertes Land vor. Der Große Krieg hatte all das hinweggefegt, woran diese Männer geglaubt hatten. Bisher kannten sie nichts als die Monarchie als ihre Obrigkeit, ihr hatten sie Treue und Loyalität gelobt, sie war ihnen in Herz und Hirn geschmiedet und getrommelt.

Aber die alten Wahrheiten galten nicht mehr. Ihr Kaiser hatte abgedankt, sein Vaterland verlassen und bewohnte jetzt ein Schloss in Holland.

Es folgten die Novemberrevolution, Putschversuche, die Wirren der Weimarer Republik. Dazu ging das russische Gespenst des Kommunismus um. Lenin und Trotzki schickten ihre Agenten in die Welt, um allerorts die rote Revolution voranzutreiben, Anarchisten verübten Sprengstoffanschläge auf öffentliche Gebäude, Parteibüros, Bahnhöfe und Züge. Politische Morde waren an der Tagesordnung, in den Großstädten herrschten Anarchie und Chaos.

Das Volk war des ewigen Kampfes müde. Es sehnte sich nach Sicherheit, rief nach Arbeit und Brot. Und so wurde es anfällig für Versprechungen …

Auch das verschlafene Petersdorf wurde von politischen Strömungen nicht verschont. An einem Aprilsonntag im Jahr 1929 klopfte gar der Kommunismus in Gestalt eines Studenten aus Berlin an. Und das kam so: Über einen Petersdorfer Jungbauern, der einen Drucker in Gleiwitz kannte, der einen Bruder in Breslau hatte, der wiederum einen Sohn hatte, der in Berlin studierte, tauchte ein ellenlanger Schlaks mit Mütze und rotem Schal im voll besetzten Klose auf. Dort erklomm der Schlaks einen Stuhl und war sich damit sofort der Aufmerksamkeit aller sicher. Redegewandt und mimisch begabt, warf er gleich einem Zirkusartisten Flugblätter in den Raum und schoss eine Salve von Parolen ab – Krieg den Palästen, Friede den Hütten! Er redete sich immer mehr in Rage, zündete gar eine mitgebrachte Fackel an und verkündete, das Feuer der Revolution höchstpersönlich durchs Land tragen zu wollen.

Die Petersdorfer Bauern lauschten ihm, wie sie wohl auch einem Bühnenschauspiel beigewohnt hätten, und am Ende applaudierten sie wohlwollend der Darbietung – während der Klose Erich heraneilte, den Studenten von seinem Stuhl holte und ihm die Fackel entwand. Revolution hin oder her, sein Lokal war weder Palast noch Hütte, dafür holzgetäfelt und holzbestuhlt.

Der Student wurde für seine erfrischende Einlage mit ausreichend Petersdorfer Märzen belohnt, zog alsbald schwankend von dannen und ward nie mehr in diesen Breitengraden gesehen.

Auch Laurenz hatte an diesem Sonntag den jungen Studenten erlebt und machte sich so seine Gedanken. Anders als die Petersdorfer Bauern, deren Radius selten über den Heimatort hinausging und maximal bis Gleiwitz reichte, war er schon in seinem ersten Jahr in Breslau mit Anhängern der marxistischen Lehre in Berührung gekommen. Viele seiner Mitstudenten liebäugelten entweder mit der Sozialdemokratie oder dem Kommunismus; er selbst war von Vertretern beider Parteien, mal mehr, mal weniger massiv aufgefordert worden, ihrem Bund beizutreten. Er hatte jedes Mal mit denselben Worten abgelehnt: dass er sich in erster Linie der Musik verbunden fühle. Tatsächlich stand er den Ideen der Sozialdemokratie nahe. Neben der Oberschlesischen Volksstimme hatte er auch die Parteizeitung der SPD, den Vorwärts, abonniert. Er bewunderte die Begründer der Partei, setzte sein Vertrauen in Männer wie Ebert und Stresemann, um die Wunden des Großen Krieges zu heilen und das Land in die Zivilisation zurückzuführen. Die Verfassung der jungen Republik gab Anlass zu Optimismus, sie war eine der modernsten der Welt, erstmals durften Frauen in Deutschland wählen. Dabei sah sich Laurenz stets als ein Beobachter der Ereignisse, fühlte sich aber nicht für das schmutzige Geschäft der Politik berufen. Er war jetzt Bauer und Vater und hatte Hof und Familie zu versorgen.

Doch in jüngster Zeit fragte er sich oft, warum er sich seinen kostbaren Sonntagnachmittag, die wenigen Stunden der Muße, die ihm der Hofalltag ließ, damit verderben sollte, Schlagzeilen zu lesen, die von neuen Unruhen und weiteren Toten kündeten? Laurenz erwog deshalb, den Vorwärts abzubestellen. Zweifellos beeinflusste die Vaterschaft seinen Gemütszustand. Wenn er seine kleine Kathi in der Wiege betrachtete, dann war er jedes Mal von dem Gefühl beseelt, wie fragil und kostbar das Leben war. Er fürchtete um die Weimarer Republik, die von allen Seiten bekämpft wurde. Von rechts die deutschnationalen Kräfte, von links die KPD und die Anarchisten des Schwarzen Blocks, bezahlt und befeuert aus Moskau. Auf diese Weise gebar das Deutsche Reich immer neue Fanatiker. Auch der Münchner Putschist der NSDAP, Adolf Hitler, war eine solche Ausgeburt. Aufwiegler und Aufständler, wohin man sah, und jede Demonstration drohte in einem Blutbad zu versinken.

Wann hörte das Schlachten endlich auf? Die Ereignisse in Berlin erinnerten Laurenz an eine tickende Bombe. Die Frage war nicht, ob sie hochging, sondern wann sie das tun würde. Er betrachtete Annemarie, die ihm gegenüber auf der Ofenbank saß und die kleine Kathi stillte. Seine Frau hielt wie er Abstand zur Politik. Dennoch wusste er, dass sie sich für die Geschehnisse im Land interessierte. Vor einer Weile war er dahintergekommen, dass sie heimlich beide Zeitungen las. Er rührte nicht an ihr kleines Geheimnis, sollte sie es ruhig behalten. Ebenso wie jenes andere, das sie ihm verschwieg. Selbst seine Mutter hatte es bemerkt. Erst kürzlich hatte sie zu ihm gesagt: »Deine Frau verbirgt etwas, Laurenz! Wenn du das nicht siehst, dann bist du blind!«

»Was murmelst du da vor dich hin, mein Lieber?«, fragte Annemarie.

Ertappt sah er auf. »Wie? Oh, das war mir gar nicht bewusst.« Er lächelte sie an, bezaubert vom friedlichen Bild der Mutter mit ihrem Kind. Unvorstellbar, dass er sich je daran sattsehen könnte. Die beiden waren sein, seine Frau, sein Kind. Er konnte es sich gar nicht oft genug vorsagen. Es fühlte sich noch immer unwirklich an, dieses große Glück.

»Ich sehe doch, dass dich etwas beschäftigt. Möchtest du darüber reden?« Annemarie legte das Kind in die Wiege und deckte es sorgsam zu. Neben der Wiege schlief ein Welpe auf einem Schaffell. Eine kleine Handvoll Hund, die nun aufmerksam den Kopf hob und Annemaries Tun verfolgte. Sodann rückte das Fellknäuel noch näher an die Wiege heran und rollte sich mit einem zufriedenen Seufzer erneut zusammen.

Laurenz indessen rügte sich selbst, da er Annemarie ohne Not beunruhigt hatte. »Ach, es ist nichts Besonderes. Nur das Übliche, mein Herz.«

»Sie schlagen sich wieder in Berlin?«, erwiderte Annemarie darauf leichthin. Wobei Laurenz nicht entging, dass sie ihre Beunruhigung zu überspielen suchte. Vielleicht sollte er ihr verraten, dass er wusste, dass sie heimlich die Zeitung las. Warum sollte er nicht mit seiner Frau über Politik diskutieren können? In Breslau hatten sich vereinzelte Studentinnen durchaus damit hervorgetan. Sie nannten sich selbst Genossinnen, hatten Vorbilder wie Clara Zetkin oder Rosa Luxemburg.

Laurenz ergriff die Gelegenheit beim Schopf. Er tippte auf die Zeitung und sagte: »Dutzende Tote in Berlin! Sie nennen es schon Blutmai!«

»Wer hat angefangen?«

»Ist das nicht gleich?«

»Nicht für die Opfer und auch nicht für ihre Angehörigen«, entgegnete Annemarie. »Was meinst du, Lieber, sollen wir uns ein Glas Met gönnen?«

Ein eleganter Rückzieher, wie Laurenz fand. »Wir können gerne einen Met trinken, mein Herz, und dabei weiter über Politik sprechen. Ich bin nicht wie andere Männer. Mich interessiert deine Meinung hierzu.«

Annemarie beugte sich vor und strich ihm über die Wange. »Ich weiß. Wenn du wärst wie die anderen, hätte ich dich nicht genommen.«

»Was hältst du nun von den Ereignissen in Berlin?«

»Damit setzt du voraus, dass ich den Artikel schon gelesen habe«, konstatierte Annemarie.

»Nun, die Zeitung ist von gestern …«

Annemarie schaute ihn durchdringend an, dann zeigte sich ein kleines Lächeln in ihrem Mundwinkel. »Also gut. Ich halte die Eskalation für brandgefährlich. Wenn die KPD die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten beschimpft, treibt das einen noch tieferen Keil in das Land. Am Ende nützt das nur den deutschnationalen Kräften. Im Übrigen glaube ich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis man in Berlin die KPD verbietet.«

»Das hört sich an, als würdest du es befürworten?«

»Ein Verbot der KPD? Durchaus.«

»Du magst die Kommunisten nicht?«

»Ich fürchte die Bolschewiken, das gebe ich wohl zu. Man kann die Menschen nicht gleichmachen, weder gleich arm noch gleich reich. Ich sehe darin vielmehr den Versuch, uns alle gleich dumm zu machen. Kein Anführer will ein Volk, das selbst denkt. Es gefährdet deren Machtanspruch.«

Laurenz schwieg. Es war dieses Schweigen, das Annemarie unvermittelt aus der Reserve lockte. Plötzlich stand sie mitten im Raum. »Zehn Millionen Tote durch die Gräuel der Russischen Revolution und den nachfolgenden Bürgerkrieg! Und jetzt führen Stalin und seine Schergen einen Krieg gegen die eigene Landbevölkerung. Sie ermorden Bauern und Kulaken in Russland und in der Ukraine, stehlen ihre Ernte und lassen Millionen Russen verhungern. Warum? Weil Stalin die Industrialisierung mit Gewalt durchsetzen will! Diese unmenschlichen Verbrechen werden niemals vergessen werden. Aus großem Unrecht erwächst stets großes Unglück, und am Ende siegt die Rache!« Annemarie hielt inne, wirkte über ihren Ausbruch selbst erschrocken. »Verzeih«, stammelte sie mit einem kleinen nervösen Lachen. »Ich sollte nicht so daherreden. Vermutlich klinge ich wie der Student beim Klose, von dem du mir kürzlich erzählt hast.«

Laurenz nahm ihre Hand und küsste sie. »Ich liebe dieses Feuer in deinen Augen! Wir sind Eheleute. Du kannst mir immer alles sagen.«

Annemarie spürte ein schmerzhaftes Ziehen in ihrer Brust. Denn es gab etwas in ihrer Vergangenheit, das sie Laurenz niemals würde sagen können.

5

Im Dunkel der Nacht leuchten die Träume.

Kathi Sadler

Jeder Mensch hat einen Traum, hegt große und kleine Wünsche. Auch die Bewohner des Sadlerhofs träumten …

Laurenz Sadler träumte von einem musikerfüllten Leben als Komponist und Dirigent, von Konzerten und Reisen in ferne Länder. Stattdessen wurde er Familienvater und Bauer, hatte Notenblatt und Notenschlüssel gegen Acker und Pflug getauscht. Und war glücklich.

Laurenz’ Mutter Charlotte hatte ihre früheren Träume und Ambitionen schon so lange begraben, dass sie sich vermutlich selbst nicht mehr an sie erinnern konnte. Ihr kriegsversehrter Ehemann August, Laurenz’ Vater, hingegen saß tagaus, tagein auf seinem Platz am Kachelofen, selbst im Sommer, wenn dieser gar nicht beheizt wurde. Seit er vom Senfgas blind, vom Kriegslärm taub und von den Schrecken des Krieges verwirrt heimgekehrt war, beschränkte sich seine Artikulation auf ein paar gelegentliche Flüche, die er unvermittelt und ohne erkennbaren Grund ausstieß. Es konnte auch geschehen, dass er am ganzen Körper zu zittern begann und sich dabei einnässte. Seine Frau Charlotte sah dann immer geflissentlich weg und rief nach Dorota. Wovon Laurenz’ Vater träumte, konnte demnach niemand wissen. Aber vermutlich wünschte er sich, es hätte den Großen Krieg nie gegeben und seine Frau würde nicht wegsehen, wenn es ihm schlecht ging.

Dorota Rajewski hingegen wusste, dass Träume von Gott gesandt wurden und es ihm allein oblag, ob sie in Glück oder Tränen mündeten. Für sie war jeder Tag, den Gott ihr schenkte, ein guter Tag. So war es schon in ihrer Jugend gewesen, als sie von Hochzeit und Kindern träumte, ihr Verlobter aber noch vor dem Jawort an Schwindsucht dahinschied. Darauf wandte Dorota ihre Leidenschaft der Küche zu. Sie wirbelte zwischen Töpfen und Pfannen herum, kreierte mit erstaunlichem Erfindungsreichtum Gerichte, die nur noch entfernt der polnisch-schlesischen Küche ähnelten, und würzte »mit einer Prise Gott«.

Laurenz war überzeugt, Dorota könne es mit dem Chef de Cuisine eines jeden Grand Hotels der Welt aufnehmen. Dies hatte sich bereits vor Jahren gezeigt, als er 1923 erstmals einen Mitstudenten aus Breslau, einen jungen italienischen Bariton, während der Ferienwochen nach Hause mitgebracht hatte. Piero hatte es auf abenteuerliche Weise von Sizilien nach Deutschland verschlagen. Er war schwer heimwehkrank und vermisste die italienische Küche. Durch ihn machte Dorota Bekanntschaft mit Olivenöl, das sich Piero von seiner Familie nachsenden ließ. Die beiden entdeckten ihre gemeinsame Passion, und bald kochten sie zusammen so manches sizilianische Gericht. Wenn Piero nicht gerade mit feuchten Augen schmachtende Lieder über Mädchen und Sonnenuntergänge sang, erzählte er derart anschaulich von seiner Heimat Italien, dem Land, in dem die Zitronen blühen, dass er die gottesfürchtige Dorota damit ansteckte und den Wunsch in ihr weckte, es einmal selbst sehen zu wollen. Schließlich wohnte der Papst in all seiner Herrlichkeit dort. Einmal den Petersdom in Rom sehen und die vielen schönen Ruinen! Doch falls Gott ihr nicht zufällig ein Bahnticket zukommen ließ, würde daraus nichts werden. In Ermangelung einer Reise ins Zitronenland begnügte sich Dorota vorerst damit, ihre Nase in italienische Rezepte zu versenken, die Piero für sie aufschrieb. Piero verbrachte mehrere Jahre in Folge seine Semesterferien auf dem Hof der Sadlers. 1927 brach er sein Studium ab und kehrte nach Italien zurück, um dort gegen einen Mann namens Mussolini zu kämpfen. Noch bis Ende 1942 sandte er Dorota zweimal im Jahr regelmäßig Pakete mit italienischen Spezialitäten und Rezepten.

Es muss nicht extra betont werden, dass Dorota sich auch eine nette Frau für ihren Ziehsohn Oleg und einen Stall voller Enkelkinder wünschte.

Letzteres deckte sich in etwa mit Olegs eigenen Träumen – aber die Frau, nach der sich sein einsames Herz sehnte, war für ihn, den einfachen Knecht, unerreichbar.

Hätte man Annemarie gefragt, ob sie glücklich war, so hätte sie dies mit ganzem Herzen bejaht. Sie war tatsächlich glücklich mit dem, was sie bekommen hatte: Laurenz und ihre kleine Kathi. Annemarie hegte nur den einen Wunsch, ihre Familie zu schützen. Das Geheimnis, das sie hütete, veranlasste sie zu steter Wachsamkeit. Jeder Fremde im Ort stellte zunächst eine Bedrohung für sie dar. Für eine Weile hatte sich Annemarie der trügerischen Hoffnung hingegeben, ihre Vergangenheit hinter sich lassen und ein ruhiges Leben führen zu können. Doch in den letzten Jahren war zu viel geschehen, die politische Bühne hatte sich gedreht, und Annemarie sah in den neuen Entwicklungen eine Gefahr, die sie zunehmend beunruhigte. Überall in Europa brodelte und gärte es. Auf diesem fruchtbaren Boden gediehen Extreme, Nationalismus und Faschismus breiteten sich aus. Darüber hinaus waren da noch die existenziellen Sorgen; die Schulden drückten, und die Zeiten wurden nicht besser.

1929 erreichte die Arbeitslosigkeit ein nie da gewesenes Ausmaß und brachte Massen an Bettlern und Vagabunden hervor. Die Menschen verelendeten in den Städten, und so streunten sie durchs Land, auf der Suche nach Arbeit und Nahrung. Die Not trieb die Leute vielerorts zu Diebstählen. Federvieh und Kaninchen waren in ihren Ställen nicht mehr sicher. Selbst Wäsche wurde von den Leinen geholt. Nachdem auch in Petersdorf das eine oder andere vorgefallen war, stellte der Bürgermeister eine Dorfwacht zusammen, die nachts patrouillierte. Jeder Mann wurde dazu herangezogen. Auch Laurenz.

Dank der fabelhaften Dorota, die wusste, wie man Vorräte anlegte, und selbst aus den schlichtesten Zutaten eine nahrhafte Mahlzeit zaubern konnte, litt man auf dem Sadlerhof wenigstens nie Hunger. Geld aber war so gut wie keins vorhanden, und jede Neuanschaffung, und sei es nur ein Paar Schuhe für die heranwachsende Kathi, stellte Laurenz und Annemarie vor eine neue Herausforderung. Kleidung oder Stoff konnten sie sich nicht leisten. Dorota und Annemarie zerschnitten alte Kleider und Vorhänge und nähten daraus neue. Vieles wurde auch unter den Dorfbewohnern auf dem Basar getauscht, den Pfarrer Berthold einmal im Monat veranstaltete.

So standen für Laurenz die Alltagssorgen im Vordergrund, und die Politik rückte für ihn mehr und mehr in den Hintergrund. Wenn sich sonntags nach der Kirche die Männer beim Klose trafen, beteiligte er sich nicht an den mitunter hitzig geführten Debatten zwischen den Anhängern der aufstrebenden nationalistischen Parteien und den altgedienten. Versuchte man, ihn in die Diskussion hineinzuziehen, pflegte er zu antworten: »Ich höre gerne zu, wie ihr euch über Berlin beklagt. Das reicht für mich mit.«

Stammtischstreitereien waren keine Seltenheit in Petersdorf. Erst saß man einträchtig beim Gottesdienst zusammen und stimmte Choräle an, danach ging es im Gasthaus zünftig her, bis hin zu der ein oder anderen Rauferei. Und beim nächsten Kirchgang saßen die Kontrahenten wieder friedlich nebeneinander und sangen: »Großer Gott, wir loben dich …«

Politik und Politiker, dachte Laurenz jetzt oft, schienen extra dafür geschaffen worden zu sein, dass man am Sonntag nach der Kirche auf sie schimpfen konnte. Dann schmeckte das Bier besser. Wenn er sich nach dem Gottesdienst von Annemarie in Richtung Klose verabschiedete, pflegte er zu ihr zu sagen: »Ich gehe einmal hören, wer diese Woche Kanzler in Berlin geworden ist …« Denn seit der Abdankung des Kaisers kamen und gingen die Regierungen wie durch eine Drehtür. Annemarie gegenüber erklärte Laurenz, dass Berlin fern sei, und dort würden die Gesetze sowieso von Stadtmenschen für Stadtmenschen gemacht und nicht für Bauern auf dem Land. Das Leben sei auch vor dem Großen Krieg hart gewesen und sei es geblieben. Und solange »Berlin« nur mit sich selbst beschäftigt sei, würde man hoffentlich die Bauern auf dem Land in Ruhe lassen.

Denn das war jetzt Laurenz’ größter Wunsch: in Friedenszeiten mit seiner geliebten Annemarie alt zu werden und dabei Kathi und, so Gott wollte, weitere Kinder zu anständigen und glücklichen Menschen zu erziehen. Für Laurenz stand seine Familie an erster Stelle, nicht der verlorene Krieg, nicht der Versailler Vertrag und schon gar nicht die Schuldfrage.

1932 stellte Laurenz fest, dass sich das Klima am Stammtisch allmählich veränderte. Was als schleichender, unmerklicher Prozess begann, gewann immer mehr an Fahrt, der Ton wurde rauer. Weniger Rede denn Gerede, weniger Sinn denn Gesinnung. Am Stammtisch schälte sich eine Einheitsmeinung heraus, die wortführenden Veteranen sahen in diesem Adolf Hitler gar einen Hoffnungsträger. Sie glaubten tatsächlich, der Mann gäbe ihnen die verlorene Ehre wieder, glaubten Hindenburgs Dolchstoßlegende, glaubten, sie seien »im Felde unbesiegt«. Wer nicht ihrer Meinung war, wurde einfach überbrüllt, es gab Rangeleien, und so mancher Bierkrug ging dabei zu Bruch.

Auch Laurenz handelte sich ein blaues Auge ein und verstand die Welt nicht mehr. Was war das nur für eine Zeit, in der man Prügel riskierte, nur weil man für ein friedliches Miteinander eintrat?

Anfangs hatte der Klose die Krawallmacher noch seines Hauses verwiesen. Doch dann wurden es zu viele – Männer, die er seit seiner Kindheit kannte, mit denen er gegessen, getrunken und gefeiert hatte, schlugen ihm nun alles kurz und klein.

Laurenz bedauerte den Klose, der keine Wahl hatte, als im eigenen Haus zu schweigen. Fortan mied er den Gasthof an den Sonntagen und ging mit seiner Familie nach der Kirche gleich nach Hause. Familienväter, überlegte Laurenz, waren selten zu Helden geboren. Denn was nützte es der Familie, wenn ihr Ernährer im Gefängnis saß? Darüber hinaus lebte man in einem kleinen Ort und war auf die Gemeinschaft angewiesen. Und so hielt so mancher seine Zunge im Zaum.

In der Zwischenzeit vermehrten sich inflationär Leute mit neuen Funktionen und Titeln, die es vorher weder gegeben noch gebraucht hatte. Vermutlich deshalb traten sie nun umso lärmender in Erscheinung: Ortsgruppenleiter, NS-Bauernführer, Scharführer, Kreisleiter, Gauleiter und so weiter. Die Fahnen und Devotionalien produzierende Industrie erlebte einen ungeahnten Aufschwung, und die Schneider konnten sich vor Aufträgen kaum mehr retten.

»Es ist unfassbar«, äußerte Laurenz gegenüber Annemarie, »keine fünfzehn Jahre sind seit dem Krieg vergangen, und die Leute verlangt es schon wieder nach militärischer Kostümierung!«

Auch Annemarie verlieh ihrer Besorgnis Ausdruck: »Mich ängstigt, wie geschickt sie dabei vorgehen. Diese Leute sind alles andere als dumm. Sie unterwandern Schritt für Schritt den Staat und übernehmen langsam die Kontrolle.«

So sorgten alle diese neuen Uniformträger dafür, dass niemand von der vorherrschenden Meinung abwich. Wer es dennoch wagte, den Führer zu kritisieren, wurde stante pede zum Feind Deutschlands und seiner Arbeiter erklärt, und Feinde durfte man ungestraft verprügeln.

Aber wie sehr die angeblichen Heilsbringer von Nutznießern und Wohlwollenden auch angepriesen wurden – Laurenz setzte weiter darauf, dass die Nationalsozialisten lediglich ein vorübergehender Spuk seien und die von falschen Versprechungen geblendeten Bürger bald zur Vernunft kämen und den Österreicher samt seiner nibelungentreuen Paladine davonjagen würden. Er stützte seine Hoffnung auf die Tatsache, dass in vierzehn Jahren Weimarer Republik die Regierung sechzehnmal gewechselt hatte und der Reichskanzler siebenmal.

Je politischer es im Dorf zuging, umso mehr hielt Laurenz Abstand. Dies war auch in Annemaries Sinne, die vermeiden wollte, dass er sich ein weiteres blaues Auge holte.

Dennoch gab es kaum eine Möglichkeit, den Braunen zu entkommen. An einem Septemberabend erschien der örtliche Ortsgruppenleiter der NSDAP gar bei Laurenz zu Hause, um ihn zu einem Eintritt in die Partei zu bewegen. Laurenz lehnte mit den Worten ab, dass er in erster Linie Bauer sei und ein absolut unpolitischer Mensch und die Politik deshalb lieber den Politikern überlasse.

Was Laurenz zu jenem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte, war, dass es bald auch gefährlich sein würde, unpolitisch zu sein.

6

Nein, wir liegen alle in derselben Gosse,aber einige von uns schauen zu den Sternen hinauf.

Oscar Wilde

Inzwischen wuchs Kathi zu einem lebhaften Kind heran. Wie schon bei ihrer Geburt hatte sie es immer eilig. Sie war ein richtiger Wildfang und kaum zu bändigen. Die kleine Kathi lief, hüpfte und rannte immerzu, auf der Suche nach der Welt und ihren Geheimnissen. Das Leben war ein einziges aufregendes Abenteuer, und jeder Tag brachte neue Wunder. Kein Baum war zu hoch, kein Wald zu dunkel, kein Teich zu tief. Schrammen und aufgeschlagene Knie waren Kathis stete Begleiter. Später würden ihre Narben sie daran erinnern, dass sie eine glückliche Kindheit verleben durfte. Kleinere Kratzer ignorierte Kathi, sie bemerkte sie meist nicht einmal, und wenn doch, lief sie zu Dorota. Denn ihre Mutter Annemarie half jetzt meist dem Vater auf dem Feld, während sich Dorota um Haus und Küche kümmerte. Kathis Blessuren wurden von Dorota ausgiebig bestaunt, der Schmerz weggepustet und die Wunde mit einem Pflaster versehen. Dazu gab es ein Karamellbonbon, und Dorota, die wahrlich eine italienische Seele besaß und meist singend und wippend in der Küche anzutreffen war, stimmte für Kathi ein Liedchen an: Heile heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Schnee, tut schon nimmer weh … Niemand konnte Kinderkummer so gut wegtrösten wie Dorota. In Dorotas Mütterlichkeit konnte man ganz und gar versinken. Flüchtete man sich in ihre schützenden Arme und vergrub den Kopf in ihrer weichen Nachgiebigkeit, versiegten Tränen und Schmerz.

Von den gelegentlichen familiären Scharmützeln zwischen Mutter und Schwiegermutter blieb Kathi unberührt, zu dicht war der Kokon der Liebe, den die Eltern um ihre Tochter gewebt hatten. Auch Köchin Dorota und ihr angenommener Sohn Oleg trugen das Ihrige dazu bei. Für Kathi war die polnische Köchin die Großmutter, die Charlotte nicht sein konnte, und Oleg, obschon gute zwanzig Jahre älter, war für sie wie ein großer Bruder.

Auch Kathis Geist befand sich in ständiger Bewegung. Sie blätterte interessiert in den Büchern und Partituren ihrer Eltern, hatte schon mit zwei Jahren Buchstaben und Zahlen nachgemalt, und ganz besonders liebte sie es zu zeichnen. Vor allem Flügel hatten es ihr angetan. Sie malte sie in jedweder Variante und mit allem, was sie finden konnte. Kein Stift war vor ihr sicher; der Vater musste seinen guten Füller vor ihr verstecken. Aber für Kathi tat es zur Not auch Blaubeersaft, wie Dorota zu ihrem Leidwesen feststellen musste, als sie alle Mühe hatte, den riesigen blaubeerfarbenen Flügel vom Küchenfußboden zu schrubben, bevor Charlotte die Bescherung entdecken konnte. Kathi besaß auch das, was ihr Vater als »siebten Sinn für Schraubenschlüssel« bezeichnete. Wann immer er oder Oleg einen zur Hand nahmen, Kathi stellte sich wie herbeigezaubert ein. Vom ersten Tag an faszinierte sie der Pritschenwagen, ein Opel Blitz, den ihr Vater gebraucht anschaffte. Ginge es nach Kathi, hätte Oleg dessen Motor jeden Tag auseinandernehmen und wieder zusammensetzen können.

Die gemeinsamen Familienessen, die Kathi zwangen, am Tisch zu sitzen, waren für sie eine lästige Unterbrechung ihres Tatendrangs. Achtlos schlang sie ihre Mahlzeiten in sich hinein, auf den Moment wartend, wenn ihre Eltern sie vom Tisch entlassen würden, sodass ihre Mutter einmal seufzend zum Vater bemerkte: »Sie dazu anzuhalten, einfach nur ruhig dazusitzen, vermittelt mir bei diesem Kind das Gefühl, sie zu foltern.«

Kathi wirbelte durch das Haus und erfüllte es mit Leben.

Der in sie vernarrte Vater Laurenz nannte sie deshalb seinen kleinen Kolibri.

7

Es sind immer die Fetttöpfe,

um die sich die Fliegen versammeln;

Sahst du sie jemals auf den Essig fliegen?

Russisches Sprichwort

Aufgeregt wie ein Kind packte Dorota ihr Weihnachtgeschenk aus. »So schön, so schön! Danke, Frau Annemarie und Bauer Laurenz!«, bedankte sie sich überschwänglich. Andächtig strich Dorota über den gefalteten Stoff, der vom gleichen dunklen Rot war wie die Rosen, die im Sommer rund um ihren Kräutergarten wuchsen.

»Daraus kannst du dir ein schönes Sonntagskleid nähen«, sagte Annemarie lächelnd. Dorota besaß nichts aus dem Kaufhaus, schneiderte alle ihre Kleider selbst. Das lag auch ein wenig daran, dass ihre Üppigkeit sich jenseits gängiger Konfektionsgrößen bewegte.

»Aber der Stoff ist viel zu fein, Frau Annemarie! Nein, nein, wie meine Mutter, die alte Böhmin selig, g’sagt hat: Sonntagsg’wand verlangt Schneiderhand. Gleich im Januar geh ich zum alten Friedrich!«

Es wurde dann doch Februar, bis sie den Schneider im Nachbarort Michelsdorf aufsuchte. Bei ihrer Rückkehr hatte Dorota ganz rote Backen. Annemarie kam eben aus der Räucherkammer. »Nanu, Dorota, schon zurück?«

»Der Schneider hat mich weggeschickt!«, brach es aus ihr heraus. »Zeit tut er keine haben, sagt er. Er sei mit Aufträgen überschüttet, sagt er. Arbeit für den Rest des Jahres hätt er. Und er tät jetzt auch keine Kleider mehr für Frauen schneidern, sondern nur noch Uniformen!«

»Mach dir nichts draus, Dorota. Nächste Woche fahren wir nach Gleiwitz und finden einen anderen Schneider.«

»Dorota!«, rief Frau Charlotte, die eben ihren Hengst Bukephalos aus dem Stall führte. »Hast du mir das Sauerkraut mitgebracht?« Sie sprach stets mit einer gewissen Strenge, als wollte sie damit andeuten, dass es dem Rest der Welt daran mangelte.

»Bei der Schwarzen Madonna von Tschenstochau!« Dorota schlug sich auf die Stirn. »Man sollt sich halt über nix ärgern. Dabei vergisst man das Wesentliche!« Das Wesentliche bedeutete in diesem Fall: Frau Charlottes Verdauung, die nur mit Fasssauerkraut so recht in Gang kommen wollte. In diesem Jahr stand es derart prekär, dass sich Dorotas selbst angelegter Vorrat bereits erschöpft hatte. »Ich mach mich gleich zur Krämerin auf, bevor es dunkel wird.«

»Darf ich mit, Mutter?« Kathi, die mit Kohlenstaub schwarze Quadrate in den Schnee gemalt hatte und zwischen ihnen hin und her hüpfte, dass einem dabei schon vom Zusehen schwindlig werden konnte, unterbrach ihr Spiel. Ihr kleines Gesicht war voller Eifer. Sie liebte es, in dem kleinen Krämerladen, den die Schwester vom Klose und ihr Mann betrieben, herumzustöbern. Irgendetwas fand sich dort immer. Ein Heft zum Malen, eine Lakritzstange oder ein Tütchen Ahoj-Brausepulver …