7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie weit geht eine Mutter, um ihre Kinder zu retten? Wie weit geht eine Tochter, um ihren Vater zu rächen? Wie kann eine tiefe, alles verzehrende Liebe die Generationen überdauern und alte Wunden heilen? Als sich die junge Felicity auf die Suche nach ihrer Mutter macht, stößt sie dabei auf ein quälendes Geheimnis ihrer Familiengeschichte. Ihre Nachforschungen führen sie zurück in das dunkelste Kapitel unserer Vergangenheit und zum dramatischen Schicksal ihrer Urgroßmutter Elisabeth und deren Tochter Deborah. Ein Netz aus Liebe, Schuld und Sühne umfing beide Frauen und warf über Generationen einen Schatten auf Felicitys eigenes Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 608

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Leseprobe aus der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2015

ISBN 978-3-492-96900-0

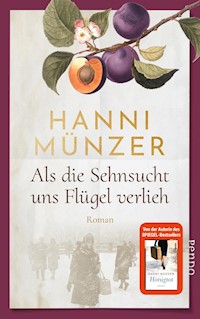

© Piper Verlag GmbH, München 2015 Covergestaltung: Mediabureau Di Stefano, Berlin Covermotiv: Elisabeth Ansley/Trevillion Images, limpido/iStockphoto, Hanna Seweryn/Trevillion Images, malerapaso/Getty Images, kay/Getty Images Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Kapitel 5

Der weiße Rabe

München, 9.November 1923

Elisabeth hatte ein schlechtes Gewissen. Sie war viel zu spät dran. Ihr Gatte würde sich längst Sorgen machen. Zu ihrem Ärgernis hatte sie bei ihrer Rückkehr aus Dießen zusätzlich feststellen müssen, dass die Straßen Münchens zwischenzeitlich fast vollständig gesperrt worden waren.

Das Dienstmädchen hatte die Tür kaum geöffnet, da eilte ihr Mann ihr bereits im Flur ihrer weitläufigen Wohnung am Prinzregentenplatz mit langen Schritten entgegen, dicht gefolgt von Dackel Felix.

»Servus, Gustav!«, begrüßte sie ihn betont lebhaft. »Verzeih, ich bin spät dran, aber auf den Straßen ist vielleicht etwas los, die Männer spielen wieder Militär. Und was glaubst du, wem ich heute begegnet bin! Diesem Mann, um den alle so ein Spektakel machen. Wie hieß er noch gleich? Hudler?«

Sie kam gerade noch dazu, Ottilie, dem Mädchen, Schirm und Handschuhe zu überlassen, als ihr Mann sie bereits an den Schultern packte und heftig in seine Arme riss. Erschüttert verharrte Elisabeth in seiner Umklammerung. Ihr Mann war ja völlig außer Fassung! So hatte sie ihn noch nie erlebt.

Der angesehene Arzt und die junge, aufstrebende Opernsängerin, gebürtig aus Wien, waren freilich auch erst seit wenigen Monaten verheiratet. Zwischen ihrer ersten Begegnung und der Hochzeit hatte kein Monat gelegen. In den Salons der feinen Gesellschaft hatte es deshalb einiges Gerede gegeben – eine so kurze Verlobungszeit bot reichlich Stoff für Spekulationen. Doch Elisabeth und Gustav war das einerlei gewesen. Nicht einen Tag länger hatten sie aufeinander warten wollen.

Elisabeth war eine temperamentvolle Person, doch haftete ihr auch jene Form der Impulsivität an, die an nervöse Unruhe grenzt. Von einem Hunger angetrieben, von dem sie selbst nicht wusste, wie sie ihn je stillen sollte, war sie mit atemberaubender Geschwindigkeit durchs Leben gejagt und hatte dabei die Substanz des Lebens kaum gestreift – bis zu jenem denkwürdigen Tag, an dem sie Gustav begegnet war und im selben Moment der Faszination seiner ruhigen Persönlichkeit erlag. Behutsam hatte Gustav Elisabeths Lebensstrudel nach und nach das Tempo genommen.

Trotzdem war Elisabeth immer noch Elisabeth. Es gab Eskapaden und Unpünktlichkeiten, doch Gustav begegnete ihnen stets mit jener Nachsicht, die einhergeht mit jungem Eheglück, gepaart mit dem Gleichmut des zwanzig Jahre Älteren.

Aus diesem Wissen um Gustavs Unerschütterlichkeit resultierte Elisabeths Schrecken. Etwas Schlimmes musste geschehen sein! Seine Aufregung konnte nicht allein ihrer verspäteten Heimkehr geschuldet sein. Rasch rekapitulierte sie in Gedanken den Ablauf ihres Ausflugs.

Wie regelmäßig alle zwei Wochen hatte sie sich bei Auto-Sixt in der Seitzstraße einen Mercedes-Benz mit Chauffeur bestellt, um ihrer Mutter, der Witwe Frau Maria Kasegger, einen zweitägigen Besuch abzustatten. Sie bewohnte ein kleines Haus in Dießen am Ammersee. Elisabeth hatte das Haus, das knapp zwei Stunden Autofahrt von München lag, von ihren ersten Gagen für sie erworben. Bis auf ein wenig Rheuma erfreute sich Frau Kasegger bester Gesundheit.

Nach dem Frühstück heute Morgen hatten sie und ihre Mutter einen langen Spaziergang am Ufer des Ammersees unternommen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit anschließendem Kaffee war Elisabeth dann zur vereinbarten Zeit von ihrem Chauffeur abgeholt worden.

Elisabeth stammte aus einfachen Verhältnissen. Über ihren Vater gab es nicht viel zu berichten, außer dass er ein Pechvogel bei all seinen Unternehmungen gewesen war.

Es war im Jahre 1910, Elisabeth war gerade zehn Jahre alt, als er seine vom Vater geerbte Schuhmacherwerkstatt samt Wohnhaus in der Theresienstraße an einen windigen Spekulanten verloren hatte. Die Familie war gezwungen gewesen, in ein enges und feuchtes Quartier außerhalb der Stadtmauern Wiens zu ziehen.

Meister Kasegger für seinen Teil gehörte freilich zu jenen Zeitgenossen, die über eine gehörige Portion des ganz besonderen Wiener Charmes verfügten. Man konnte ihm einfach nicht zürnen, und die beiden Damen seines Haushalts liebten ihn über alle Maßen. Meister Kasegger selbst war es nicht mehr beschieden, die Erfolge seiner Tochter mitzuerleben: 1914 war er einer der Ersten gewesen, die sich begeistert den kaiserlichen Truppen angeschlossen hatten, um den feigen Mord am österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand zu rächen. Und er gehörte dann auch zu den Ersten, die ihr Leben für das Vaterland ließen. Wie gesagt, er war ein Pechvogel.

Auf der Rückfahrt von Dießen nach München hatte Elisabeth ein menschliches Bedürfnis überkommen, welches wohl dem wässrigen Kaffee der Mutter geschuldet war. Und so hatte sie überlegt, nochmals umzukehren respektive Ausschau zu halten nach einem anständigen Gasthaus, als ihr eingefallen war, dass ihre Freundin, Helga Putzinger, ein kleines Bauernhaus in Utting besaß. Es lag fast auf dem Weg. Ihres Wissens war Helga in letzter Zeit sehr oft dort. Elisabeth hatte beschlossen, es einfach zu versuchen.

Die beiden jungen Frauen kannten sich erst seit einem halben Jahr, waren sie doch zur gleichen Zeit Schülerinnen der Gesangspädagogin Lilli Lehmann in München gewesen. Helga und Elisabeth, beinahe im gleichen Alter, hatten sich auf der Stelle miteinander angefreundet, gleichwohl sie äußerlich wie auch vom Temperament her kaum unterschiedlicher hätten sein können: Helga war groß und blond, ihr Wesen überlegt und ausgeglichen; Elisabeth hingegen war klein und zart wie ein Sperling, mit schwarz glänzendem Haar und von quirliger Lebendigkeit.

Natürlich lernte Elisabeth bald auch Helgas Ehegatten Bubi kennen. In Bubis Taufschein stand der Name Egon, doch den Bubennamen wurde er sein Lebtag nicht mehr los – obwohl Elisabeth tatsächlich niemals jemanden getroffen hatte, auf den diese Verniedlichung weniger gepasst hätte. Alles an Bubi schien zu groß geraten: Hände, Füße, Nase, Kopf. Dazu war er massig wie ein Stier und recht laut, mit der Tendenz zur Rüpelhaftigkeit. Allerdings spielte er wunderschön und mit Leidenschaft Klavier. Elisabeth, selbst eine vortreffliche Pianistin, fand auf der musikalischen Ebene schnell eine verwandte Seele in Bubi.

Elisabeth und Gustav waren einmal an einem Sonntag beim Ehepaar Putzinger in Utting eingeladen gewesen. Zwar hatte Gustav nicht denselben Zugang zu Bubi gefunden wie seine Frau, doch er musste eingestehen, dass Helgas Mann äußerst belesen und gebildet war. Er entstammte einer alteingesessenen Münchner Familie, die unter anderem einen Kunstverlag ihr Eigen nannte. Das hatte Bubi Putzinger ermöglicht, im Ausland, an der Universität von Harvard, ein Studium zu absolvieren. Nach dem Studium hatte er einige Jahre in New York gelebt und die dortige Kunsthandlung geführt, welche sich im Familienbesitz befand.

Die beiden Herren hatten an jenem Nachmittag bei einer Zigarre am Kamin ein angeregtes Gespräch geführt und dabei auch über den unglücklichen Nichtschwimmer König Ludwig II. konferiert, da Bubi sich mit der Absicht trug, ein Buch über ihn zu schreiben.

Als Elisabeth nun in ihrer Not bei ihrer Freundin in Utting anlangte, war das Glück auf ihrer Seite: Helga war am Tag zuvor mit ihrem kleinen Sohn, Egon junior, und dem Hausmädchen aus München angereist. Voller Freude über das unerwartete Zusammentreffen hatte sie ihre Freundin auf einen echten Bohnenkaffee eingeladen.

Die beiden Damen schickten den Chauffeur in ein nahe gelegenes Gasthaus und verbrachten einen gemütlichen Nachmittag zusammen, der alsbald in den Abend überging.

Bekanntlich wird es im November früh dunkel, doch als die Standuhr im Esszimmer plötzlich sieben Uhr schlug, erschrak Elisabeth. Helgas Hausmädchen wurde eiligst zum Gasthof geschickt, um Elisabeths Fahrer zu benachrichtigen.

Helga war just dabei gewesen, ihre Freundin davon zu überzeugen, dass es klüger sei, wenn Elisabeth über Nacht bei ihr in Utting bliebe, da klopfte es energisch an der Tür.

In der Annahme, es sei Elisabeths Fahrer, öffnete die Dame des Hauses selbst und sah sich unvermittelt einer Gruppe schmutziger Männer gegenüber. Sie schienen erschöpft und blickten nervös um sich.

Wenn Helga sich über den Männerbesuch wunderte, so zeigte sie es nicht, sondern wahrte Contenance.

Später würde Helga Elisabeth erzählen, dass sie sofort gewusst hatte, dass etwas Schreckliches geschehen war, sonst hätte ihr Mann sie tags zuvor nicht ohne Erklärung mit dem kleinen Egon aus München fortgeschickt.

Elisabeth hingegen, die sich nur für wenig interessierte, das sich außerhalb ihrer musikalischen Welt abspielte – schon gar nicht für rauchgeschwängerte Männerangelegenheiten wie Republik, Politik und so weiter (all dies empfand sie als uninspirierend)–, war bar jeglicher Ahnung. Wenn es den Ausdruck weltfremd nicht schon gegeben hätte, für Elisabeth hätte er erfunden werden müssen.

Der Anführer der kleinen nervösen Schar war blass, unrasiert und trug einen schmuddeligen Trenchcoat. Trotz alldem bat ihn Helga ausgesucht höflich herein. Ein weiterer Mann stellte sich selbst als Dr.Schultz vor. Der Rest der Truppe sagte nichts und verteilte sich wachsam vor der Tür.

Da Elisabeth in Eile war und ihr Chauffeur überdies zur gleichen Zeit mit dem Wagen vorgefahren kam, blieb es bei einer flüchtigen Vorstellung. Elisabeth war freilich aufgefallen, dass der Mann im Trenchcoat an der Schulter verletzt zu sein schien.

Bei seinem Anblick hatte Elisabeth plötzlich ein merkwürdiges Gefühl von Flucht überkommen. Sie hatte sich daher in geradezu unziemlicher Hast von Helga verabschiedet, deren Aufmerksamkeit zu diesem Zeitpunkt jedoch in Gänze den merkwürdigen Besuchern galt.

Ihr Mann Gustav schob sie nun auf Armeslänge von sich und unterbrach Elisabeths Gedankengang. Verständnislos fragte er nach: »Was hast du gerade gesagt, Elisabeth? Wen hast du heute getroffen?« Dabei führte er sie in den Salon und schloss die Türen.

Da erzählte ihm Elisabeth alles: Dass sie nach ihrem Besuch bei ihrer Mutter noch in Utting bei Helga gewesen war und dort jenen blassen Österreicher getroffen habe, dessen Name ihr entfallen war.

»Mein Gott!«, rief Gustav und wurde noch blasser, fast schüttelte er seine Frau, die er immer noch an den Armen gepackt hielt. »Das war der Hitler! Du hast Adolf Hitler getroffen. Ganz München sucht den Mann! Dieser Verbrecher hat gestern versucht, gegen die Regierung zu putschen. Und jetzt versteckt er sich bei den Putzingers?«

»Ach, darum überall die Straßensperren. Das war ein grässlicher Hindernislauf hierher, Gustav. Darum bin ich auch so spät, wir mussten…«

»Das ist doch jetzt nicht wichtig, Elisabeth«, unterbrach Gustav seine Frau, was er sonst niemals tat. »Wichtig ist, dass du jetzt da bist und dir nichts passiert ist. Es hat viele Tote gegeben. Ich bin vor Sorge um dich beinahe verrückt geworden. Jetzt brauche ich erst einmal einen Cognac. Dann erzähle ich dir alles.«

Nachdem er sich eingeschenkt und einen Schluck genommen hatte, sagte Gustav eindringlich: »Hör mir zu, Elisabeth. Du darfst niemandem erzählen, dass du den Mann heute gesehen hast, und vor allem nicht, wo. Es ist schlimm genug, dass er Helga und Bubi da mit hineingezogen hat. Ich will mit diesem Mann nichts zu tun haben. Er ist gefährlich.«

Danach berichtete ihr Gustav von den weitreichenden Ereignissen, wie sie sich am Abend zuvor, nämlich am 08.November 1923, in München zugetragen hatten.

Anführer einer aufstrebenden Partei in Bayern hatten vom Münchner Bürgerbräukeller aus einen Putschversuch unternommen. Am nächsten Mittag waren die Putschisten durch die Stadt marschiert und an der Feldherrnhalle am Odeonsplatz durch regierungstreue Truppen gestoppt worden. Dabei hatte es fast zwei Dutzend Tote gegeben.

Die Revolution war gescheitert, der Anführer und seine Mitstreiter befanden sich auf der Flucht.

Noch immer stand Gustav im Bann der ungeheuerlichen Ereignisse. Ein Putsch, um die bayerische Regierung zu stürzen! Kein Wunder, dass München zur Stunde einem brodelnden Kessel kurz vor dem Überkochen glich; überall in der Stadt wurde fieberhaft nach den flüchtigen Revolutionären gefahndet.

Den an dem vereitelten Putsch ebenfalls beteiligten General Ludendorff, einen verdienstvollen Helden des Ersten Weltkriegs, hatte man bereits im vollen Ornat seiner kaiserlichen Uniform in Gewahrsam genommen.

Um des Rädelsführers habhaft zu werden, setzte der bayerische Ministerpräsident und seit Kurzem Generalstaatskommissar, Ritter von Kahr, die volle Wucht der ihm zur Verfügung stehenden Staatsmacht ein. Von Kahr hatte es mehr als nur persönlich genommen, dass Hitler ihn stundenlang im Bürgerbräukeller festgehalten, gedemütigt und schließlich mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen hatte, sein schriftliches Einverständnis zur Bildung einer neuen Regierung zu geben, die Deutschland aus Not und Schmach erretten sollte.

Dabei war der Mann noch nicht einmal Deutscher, sondern Österreicher! Soll er doch Österreich retten und die Finger von den Deutschen lassen, hatte Gustav erbost ergänzt.

Kaum dass Gustav seine Elisabeth über die schockierenden nächtlichen Ereignisse unterrichtet hatte, schlug die Haustürglocke an.

Ottilie, das Hausmädchen, öffnete und verkündete sodann, dass der Herr Doktor zu einer dringenden Geburt gerufen werde. Sie ergänzte noch wichtig: »Steißlage.« Ottilie pflegte einen guten Kontakt zur Hebamme des Bezirks. Sie nahm überhaupt an allem und jedem Anteil, gefragt oder ungefragt, und man konnte sie daher getrost als eine Art inoffizielle Kolumnistin des Viertels bezeichnen.

Nun schlüpfte der Doktor in seinen Mantel, den die beflissene Ottilie neben dem Arztkoffer schon für ihn bereithielt. Zuletzt setzte er sich den Hut auf und eilte – nach einem flüchtigen Kuss für die Gattin – davon, um einer werdenden Mutter beizustehen.

Anfangs hatte die Absicht des Doktors, zu heiraten, Ottilie schlaflose Nächte beschert. Immerhin herrschte sie seit fast sechs Jahren – seit die Eltern des Doktors kurz hintereinander verschieden waren – allein über ihn. Doch weil alles, was der Doktor tat, in Ottilies Augen gut und richtig war, hatte sich ihr innerer Aufruhr bald gelegt.

Zudem war die gnädige Frau von einer solchen Berühmtheit, dass sich dies auf Ottilies Ansehen und Stellung innerhalb des Dienstbotenzirkels am Prinzregentenplatz niedergeschlagen hatte. Außerdem pfuschte die Frau Doktor ihr in keine haushaltlichen Belange hinein. Was wollte man mehr?

Ottilie war das Ebenbild stabiler Robustheit, mit gesunder Hautfarbe und einem noch gesünderen Appetit. Sie hatte nur einen Makel: Unerklärlicherweise litt Ottilie an einer entsetzlichen Angst vor Gewittern. Sobald es blitzte und donnerte, flüchtete sie sich unverzüglich in den Gewölbekeller und ward nicht mehr gesehen.

Der Doktor hatte einmal scherzhaft angemerkt, dass sie wahrscheinlich zusammen mit Hans – der Hausdiener folgte Ottilie treu wie ein Schatten – an der nächsten Arche Noah werkte. Dieser Ausspruch wurde bald zum geflügelten Wort unter allen Mitgliedern des Haushalts. Wer immer nach der gerade nicht auffindbaren Ottilie fahndete, erhielt die prompte Antwort: »Sie baut an der Arche.«

Wenn sich später jemand aus der Familie an die glücklichen Tage in München zurückbesann – jener Zeit, bevor die Nationalsozialisten an die Macht gelangten–, dann gedachten sie ihrer stets als der »Arche-Noah-Zeit«.

Ordnung und Reinlichkeit bestimmten Ottilies Leben. Da die Wohnung dies stets widerspiegelte, sah man ihr die Schrulle gerne nach. Außerdem hatte sie ein großes bayerisches Herz, das seit Langem für den Hausdiener Hans schlug. Ottilies Hans war von schlichtem Gemüt und gutem Willen.

Als Elisabeth ihn das erste Mal erblickte, hatte sie spontan ausgerufen: »Ach du meine Güte, ein fescher Bursche! Er sieht ja aus, als hätten die Götter selbst ihn im Olymp gezeugt!« Sie hatte recht. Mit seiner riesenhaften Gestalt von beinahe zwei Metern wäre Hans ein idealer Kandidat für die Leibgarde des Alten Fritz und dessen Vater, des Soldatenkönigs selig, gewesen. Im Volksmund erinnerte man sich noch gerne an die Garde der »Langen Kerls«. Denn seit dem Ende der Monarchie, dem verlorenen Krieg und dem darauffolgenden politischen Gerangel der neuen Weimarer Republik gab es nicht wenige Alte, die den glanzvollen Zeiten der legendären Preußenkönige nachtrauerten.

Hans, nicht ahnend, dass er dem Idealbild der von den aufstrebenden Nationalsozialisten propagierten Herrenrasse entsprach, hatte einen älteren Bruder mit Namen Franz. Dieser Franz war eine weit gröbere Ausgabe von Hans. Bereits seit 1921 sang, brüllte und marschierte er – meistens alles gleichzeitig – in der paramilitärischen Sturmabteilung. Kein Wunder also, dass bei derart vielen und gleichzeitig ablaufenden Aktivitäten kein Raum mehr zum Denken blieb. Diese Ansicht vertrat jedenfalls Ottilie, die Hans' Bruder Franz zutiefst verabscheute.

Hans selbst verfügte über keinerlei eigene Meinung. Er richtete sich voll und ganz nach den Befindlichkeiten seiner Ottilie.

Die Umtriebe von Bruder Franz und dessen blassem Revolutionsanführer verlangten Ottilie nicht mehr als ein verächtliches Schnauben ab. »Geh, hör ma doch auf mit dem Gschaftlhuber und seinem windigen Schnäuzer unter da Nosn!«, fuhr sie ihren Hans an, als er mal wieder die Lobreden seines Bruders Franz wiederholte. Wenn ein Mann nicht einmal einen anständigen Bart hinbekam, war das für Ottilie hinlänglich Beweis für seine Unfähigkeit.

Dieser für Ottilies Maßstäbe kaum nennenswerte Temperamentsausbruch ereignete sich, als Hans Ottilie gefragt hatte, wie sie dazu stünde, wenn er, dem Wunsch seines älteren Bruders Franz entsprechend, sich ebenfalls der Sturmabteilung anschlösse. Wie immer fügte sich Hans Ottilies Wünschen. Damit schien die Angelegenheit für sie beide erledigt. Das dachten sie zumindest.

Die Ehegatten bewohnten zehn Zimmer im letzten und vierten Stockwerk des 1901 erbauten Jugendstilpalais am Rande des Prinzregentenplatzes, das Gustav von seinen Eltern geerbt hatte. Er besaß noch einen Bruder, einen mäßig erfolgreichen Maler, der mit seiner Frau in Nürnberg lebte.

Die Praxisräume des Hausherrn lagen im Parterre. Die drei Bediensteten – neben Ottilie waren das die Köchin Bertha und der Hausdiener Hans – hatten ihre eigenen Kammern auf dem Spitzboden unter dem Dach.

Das erste Stockwerk war an immens reiche Amerikaner vermietet, an die sich niemand im Haus mehr richtig erinnern konnte, weil sie schon ewig nicht mehr da gewesen waren, zuletzt zwei Jahre vor dem Großen Krieg, wie Ottilie beteuerte. Die Miete und die anteiligen Auslagen wurden jedoch weiterhin regelmäßig auf Gustavs Bankkonto entrichtet.

Der zweite Stock stand ebenfalls seit vielen Monaten leer, und das würde aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise sicherlich noch länger so bleiben. Im dritten residierte ein pensionierter General, der so alt war, dass man ihn bereits 1914 nicht mehr hatte haben wollen. Eine Ungeheuerlichkeit, wie er selbst lautstark vertrat, wenn man das Pech hatte, ihm im Treppenhaus in die Arme zu laufen. Dann konnte man beinahe den Eindruck gewinnen, dass er den Krieg im Alleingang für Kaiser Wilhelms Deutschland entschieden hätte. Tatsächlich war er eine lebende Requisite aus dem 19.Jahrhundert. Zu seinen Erkennungszeichen gehörten – außer dass er marschierte, als würde er noch immer hinter Trommel und Querpfeife herziehen – ein Monokel, ein Gehstock, ein Gehrock, ein Zylinder und eine ganze Phalanx an Orden, die stolz an seiner eingefallenen Brust prangten.

Böse Zungen, zu denen die von Ottilie zweifellos zählte, behaupteten, dass er sie des Nachts auch an seinen Schlafrock heftete. Das Beste aber an dem General war, dass er so gut wie taub war; solcherart Nachbarn waren bei Musikern gern gesehen – ebenso wie abwesende Amerikaner.

Kapitel 6

Es war der Pfarrer, welcher auch gleichzeitig der Chorleiter der bescheidenen Kirche St.Leopold im 2. Wiener Außenbezirk war, der einst die ersten Schicksalsweichen für das zehnjährige Schusterkind Elisabeth gestellt hatte.

Von der ersten Sekunde an war er von ihrer reinen Stimme gefangen genommen gewesen, die seinen kleinen Chor adelte. Nicht lange, und es sprach sich im Viertel herum, dass in der Kirche ein Engel Gottes sang; niemals zuvor hatte St.Leopold mehr Zulauf bekommen. Bald standen die Menschen bis nach draußen an und warteten geduldig, um dem Kind zu lauschen.

So geschah es, dass ein Mitglied der Kirchengemeinde einen Freund auf das Mädchen aufmerksam machte. Dieser Freund war in der Welt der Musik bekannt und von großem Einfluss. Bald lauschte er höchstpersönlich der einmaligen Stimme und prophezeite Elisabeth eine große Karriere. Er arrangierte für sie ein Vorsingen am Mozarteum in Salzburg. Elisabeth fuhr mit ihren Eltern hin und erhielt noch im selben Jahr ein Stipendium.

Der Abschied von ihren Eltern war herzzerreißend, aber die Entscheidung richtig. Bereits Anfang 1920, mit gerade einmal zwanzig Jahren, debütierte Elisabeth in Salzburg unter dem Mädchennamen ihrer Mutter, Malpran – der Name Kasegger erschien für die künstlerische Karriere eher ungeeignet–, als Marguerite in Gounods Faust.

Erste Berühmtheit erlangte sie in ihrer Rolle als Desdemona in Verdis Otello

Kapitel 7

Der Doktor kehrte erst am frühen Morgen zurück, bleich, müde und mit dunklen Bartstoppeln. Es war tatsächlich eine Steißgeburt gewesen, eine Mühsal für jeden Arzt, allerdings nie so sehr wie für die werdende Mutter.

Darum kam das Thema der fehlgeschlagenen Revolution erst am nächsten Tag wieder zur Sprache; der Doktor hatte nach kaum zwei Stunden Schlaf in die Praxis gemusst, während die Dame des Hauses noch ruhte. Nun traf man sich zum gemeinsamen Mittagsmahl im Speisesalon.

Zum Missfallen seiner Gattin rührte Gustav dieses kaum an, sondern verschwand sogleich hinter seiner Pflichtlektüre, den Münchner Neuesten Nachrichten. Gustavs Freund Fritz Gerlich fungierte seit 1920 als deren Chefredakteur.

Selbstverständlich waren der Putschversuch und die Suche nach dem Flüchtigen der Aufmacher des Tages. Gleich neben dem Leitartikel prangte das blasse Konterfei des Revolutionärs. Das entdeckte Elisabeth aber erst, als ihr Gatte die erste Seite umschlug und somit vollständig hinter der Zeitung abtauchte.

Sie schmollte ein wenig, weil er der Lektüre mehr Aufmerksamkeit als dem Essen widmete, ganz zu schweigen von ihrer entzückenden Präsenz. Sie hatte sich heute besonders für ihn zurechtgemacht und sah geradezu bezaubernd aus, wie Ottilie ihr beigepflichtet hatte, in ihrem maßgeschneiderten blauen Tageskleid, das ihre zarten Konturen perfekt zur Geltung brachte.

Nun, da sie das Bild erkannt hatte, wusste sie, wie sie die ungeteilte Aufmerksamkeit ihres Gatten auf sich lenken konnte.

Mit ihrer melodischen Stimme rief sie über die Zeitung hinweg: »Sieh an, da ist er ja, Gusterl, dort auf dem Titel. Der Mann, den ich gestern Abend bei Helga getroffen habe. Wirklich, ich verstehe einfach nicht, was alle für ein Spektakel um diesen Mann veranstalten. Ich fand ihn absolut fad. Und stell dir vor, nicht einmal rasiert war der! Ein kleiner Mann. Ottilie hält auch nichts von ihm. Wirklich, man sollte doch mehr auf die Stimme des Volkes hören. Die haben ein Gespür für so etwas.«

Die erzielte Wirkung war sensationell. Gustav zuckte zusammen, als hätte man ihn angeschossen. Die Zeitung entglitt seinen Fingern. Bei dem Versuch, sie mit einer schwungvollen Handbewegung doch noch zu fassen zu bekommen, stieß er seine fast volle Kaffeetasse vom Tisch.

Felix, der Dackel, der wie immer unter dem Tisch gelauert hatte, sprang jaulend von dannen und roch noch zwei Tage später nach Kaffee. Gustav indes ignorierte sowohl das Malheur als auch den Dackel.

Er starrte Elisabeth über den Tisch hinweg an. »Um Himmels willen, Elisabeth! Du hast doch hoffentlich nicht Ottilie verraten, dass du den Mann gestern gesehen hast?« Mit Entsetzen dachte Gustav an Ottilies Zunge, die sich an jeder Nachricht wetzte. Wenn bekannt würde, dass seine Frau den Hitler in persona getroffen hatte – nicht auszudenken, welche Folgen dies hätte in diesen unruhigen Zeiten! Fieberhaft überlegte er, wie viele Leute wussten, dass seine Frau eng mit Helga Putzinger befreundet war. Im Geiste sah Gustav bereits ein Dutzend von Kahrs Gendarmen sein Haus stürmen.

Die besondere Verbindung von Bubi Putzinger zu Adolf Hitler war hinreichend bekannt. Bubi hatte Hitler sogar zum Paten des kleinen Egon gemacht! Gustav wusste, dass Putzinger an die politische Zukunft jenes Mannes glaubte und den österreichischen Exgefreiten mit großem Einsatz förderte. So war es ihm in kurzer Zeit gelungen, Hitler in die Münchner bürgerliche Prominenz einzuführen, die die Politik des ehemaligen Wiener Obdachlosen mit großzügigen Parteispenden und egoistischen Hintergedanken finanzierte. Mehr und mehr füllte Bubi dabei die Rolle des inoffiziellen Pressesprechers Hitlers aus. Er brüstete sich sogar damit, dem Hitler die Idee mit den Fackelmärschen suggeriert zu haben, weil er als Student in Harvard selbst erlebt hatte, wie imposant und effektvoll sie in ihrer Wirkung sein konnten.

Und er hatte das Kunststück zuwege gebracht, vorgestern im Bürgerbräukeller, also inmitten des wütenden Putsches, eine spontane Pressekonferenz für die anwesenden ausländischen Berichterstatter, vornehmlich Amerikaner, abzuhalten. Das hatte Gustav am Morgen ein Patient zugetragen, der eine unangenehme nächtliche Begegnung mit einer flüchtenden SA-Rotte gehabt hatte.

Elisabeth, glücklich, die uneingeschränkte Aufmerksamkeit ihres Gatten errungen zu haben, gab zwitschernd noch einmal ihre kurze Begegnung im Haus der Putzingers zum Besten. Dabei konnte sie der Versuchung nicht widerstehen, das Ganze mit der ihr angeborenen Theatralik auszuschmücken, indem sie das zufällige Zusammentreffen verlängerte, Helgas umsichtiges Handeln betonte und deren besonderen Mut herausstellte: »Also, das eine weißt, Gusterl. Ich hätte mich vor so vielen schmutzigen Männern am Abend garantiert gefürchtet.« Als sie ihren Bericht beendet hatte und ihrem Gatten mit einem Lächeln signalisierte, wie sehr es sie freute, unvermittelt ins Zentrum eines wichtigen Geschehens geraten zu sein, hatte dieser große Mühe, an sich zu halten. Am liebsten hätte er seine Gattin wie einen Pflaumenbaum geschüttelt. Schließlich waren die Revolutionäre bewaffnet, überaus gefährlich und aufs Schärfste verfolgt. Und darum zu allem fähig. Elisabeth, die berühmte Sopranistin, hätte leicht als ihre Geisel enden können. Solcherlei Bedenken wären Elisabeth jedoch selbst niemals gekommen.

Dies war der Augenblick, in dem Gustav das erste Mal die Befürchtung beschlich, ob er sich in seiner Rolle als Professor Higgins aus Pygmalion nicht ein wenig überschätzt hatte.

Von Anfang an hatte Gustav um die heiteren Schwächen Elisabeths gewusst, die zwar eine schöne Seele besaß, die aber noch einer bedachten Formung bedurfte – eine Aufgabe, zu der er sich berufen gefühlt hatte. Aber Elisabeth war nicht Eliza, das Blumenmädchen.

Gustav stellte sich nun die späte Frage, ob er ein ewiges Kind von dreiundzwanzig Jahren geheiratet hatte. Äußerlich eine wunderschöne junge Frau, innerlich jedoch rührend unschuldig – ein kleines Mädchen, das geliebt und gelobt werden wollte. Er warf seine gesamte Liebe in die Waagschale, um sich jetzt nicht in Adjektiven wie blauäugig oder gar töricht im Zusammenhang mit dem wahrlich bezaubernden Geschöpf an seiner Seite zu ergehen.

Und wie gewöhnlich, wenn er auch nur andeutungsweise Gefahr lief, eine negative Eigenschaft an seiner zärtlich geliebten Gattin zu entdecken, relativierte er diese auf dem Fuße, indem er selbst eine Entschuldigung für sie fand: Natürlich, Elisabeth hatte fast ihr gesamtes Dasein in der isolierten Welt der Musik verbracht. Sie lebte fern und entrückt von allem, beinahe wie im Inneren einer Schneekugel. Diesen Platz hatte sie sich selbst erwählt, teilte ihn mit den Partituren und Schöpfungen vergangener Meister, deren verlängerter Atem sie im Hier und Jetzt war. Es war die Kunst der Interpretin Elisabeth, die der Musik Leben einhauchte. Der Glanz ihrer Stimme war es, der den Melodien der Komponisten Unsterblichkeit verlieh.

Während Gustav Elisabeths Verhalten zum Erhalt seines Seelenfriedens in schmeichelndes Licht rückte, erinnerte er sich daran, wie Elisabeth für alles, ob für die Belanglosigkeiten des Lebens oder die prägenden Ereignisse, stets einen Bezug zur Musik herstellte.

Versuchte seine junge Gattin zum Beispiel im Restaurant ein neues Gericht, und es schmeckte ihr besonders, konnte es passieren, dass sie vor allen anderen Anwesenden in Begeisterung ausbrach und ohne Scheu rief: »Oh, das zergeht so leicht und fein auf der Zunge, das schmeckt wie Vivaldi!« Elisabeths Temperament schäumte wie Champagner.

Unvergesslich waren ihm auch ihre Flitterwochen an der Ostsee. Das Wetter rau, der Wind stürmisch, hatten sich die Wolken am Himmel bedrohlich grau über ihnen getürmt. Alle anderen Spaziergänger machten schleunigst kehrt und zogen sich auf einen heißen Tee mit Rum zurück. Doch Elisabeth wollte unbedingt am Meer verweilen, das sie an diesem Tag zum ersten Mal erblickt hatte. Sie riss sich los von Gustav und stürmte der tosenden See entgegen – ein winziger Kontrastpunkt zum gewaltigen Horizont. Blitzschnell hatte sie ihre Knopfstiefel von sich geschleudert, ihr Kleid gerafft und sich dann beinahe selbst kopfüber ins Meer gestürzt, hätte ihr frisch angetrauter Ehegatte sie nicht im letzten Moment daran gehindert.

Mit einer Inbrunst, deren Klang ihm auch heute noch durch Mark und Bein fuhr, hatte sie die Arme ausgebreitet und, ihr nasses kleines Gesicht dem Meer zugewandt, gerufen:

»Das ist es! Ja, genau so muss es gewesen sein. Spürst du es, kannst du es fühlen, Gustav? Die Ouvertüre der jungen Welt, als Gott sie schuf? Das ist Tristan und Isolde, das ist Leidenschaft und Liebe, Sturm und Kraft. Das ist das Ungewisse der Gewalten!«

Ihre Knopfstiefeletten segelten derweil neuen Ufern entgegen.

Ganz so ahnungslos und weltfremd, wie es den Eindruck machte, war Elisabeth dann aber doch nicht: Sie hatte eine feinsinnige Künstlerseele, die sich wohl nach der Musik verzehrte und sich fast allem zu entziehen suchte, das nicht ihren inneren Ton traf, aber sie verfügte auch über ein feines Gespür für Menschen.

So hatte Elisabeth für eine Weile eine Konzertpause eingelegt, um alle Annehmlichkeiten und Freiheiten einer verheirateten Frau zu genießen. Jedoch übte sie nach wie vor und mit der strengen Disziplin der studierten Sängerin täglich ihre Stimme und begleitete sich dabei selbst am Klavier.

Gustav, der selbst für seine Arbeit als Mediziner brannte, zeigte von jeher großes Verständnis für all jene, die ihrem Beruf mit Liebe und Inbrunst nachgingen. Daher hatte er auch nicht einen Augenblick gezögert zuzustimmen, als seine Gattin für den Februar 1924 einen Ruf an die Mailänder Scala erhielt, um dort in Verdis Traviata die Violetta zu singen. Ihren Alfredo würde der berühmte italienische Startenor Beniamino Gigli geben. Mitte Januar würden die Proben beginnen, und Elisabeth freute sich schon sehr darauf. Die Rolle der Violetta war ihr eine der liebsten.

Dabei verdankte sie ihren für eine Sopranistin sehr frühen Erfolg nicht allein ihrer herausragenden Stimme und ihrer bildschönen, exotischen Erscheinung, sondern vor allem auch ihrer Darstellung. Trotz ihrer Jugend war Elisabeth bereits eine Tragödin von Format, der die Kritiker bezwingende Expressivität bescheinigten.

Aber noch weilte die Künstlerin in München und übte sich in der Partitur der frisch angetrauten Ehegattin, der einzig und allein das Wohlbefinden ihres Mannes am Herzen zu liegen hatte. Nach drei Monaten Ehe hatte sie bereits ein wenig gelernt, in der Miene ihres Gatten zu lesen.

Elisabeth widmete sich dieser für sie neuen Aufgabe in ihrem Leben mit dem gleichen Eifer, mit dem sie sonst eine neue Gesangsrolle studierte. Und so erging sie sich in Überlegungen, ob sie schon nach dem Nachmittagskaffee läuten solle oder ob ihr Gatte lieber noch ein wenig seine medizinischen Schriften konsultierte. War er in der Stimmung für einen Spaziergang oder gar aufgeräumt genug für einen abendlichen Besuch in dem neuen Lichtspielhaus, welches Elisabeths besondere Leidenschaft war? Gerade war Der böse Geist Lumpaci Vagabundus mit Hans Albers angelaufen, den sie unbedingt sehen wollte.

Natürlich waren dies keine weltbewegenden Themen, dienten sie doch einem beschaulichen Leben, das sich vornehmlich auf männliche Befindlichkeiten beschränkte. Aber mit ihren Bemühungen bewies Elisabeth, dass sie durchaus verstanden hatte, dass ihr Leben keine immerwährende Aufführung darstellte, in der am Schluss der Vorhang fiel und man Ovationen und Blumensträuße erntete.

So war es Elisabeths fester Wille, die ersten zaghaften Schritte aus dem Schatten zu wagen, den die Musik auf sie warf, und ihrem Gustav in ihrer Gedankenwelt einen ebenbürtigen Stellenwert einzuräumen.

Bevor Elisabeth ihrem Gustav begegnet war – eine Kollegin hatte ihn ihr wegen einer nicht abklingen wollenden Erkältung empfohlen–, hatte sie mit Männern wenig im Sinn gehabt und auch keinerlei Bedürfnisse in dieser Richtung verspürt. All ihr Denken und ihre Zeit widmete sie der Musik; Begabung war zwar eine Voraussetzung, aber Können musste man sich hart erarbeiten.

Und es gab einen weiteren Grund für ihre Zurückhaltung: Sie hatte von ihrer Mutter gelernt, dass man einen Menschen über alle Maßen lieben und trotzdem die meiste Zeit über sehr traurig und unglücklich sein konnte.

Elisabeth aber wollte sich nicht sorgen, sie wünschte sich ein glückliches und umjubeltes Leben. Sie wollte sich lebendig fühlen, singen, tanzen, spielen und in ferne Länder reisen. Sie war jung.

Und dann kam Gustav. Dieser wunderbare, große dunkle Mann, der unentwegt beeindruckende Dinge tat oder sagte und der schönere und sensiblere Hände besaß als alle Pianisten dieser Welt. Gustav hatte in ihr jene unbekannte, berauschende Melodie entzündet, die von nun an jeden Tag in ihrer Seele erklang.

Gustav hatte indessen sowohl die Zeitung als auch die verlorene Sprache zurückerobert – nur leider nicht seine gewohnte Gemütsruhe. Er hielt Elisabeth nun einen ernsthaften Vortrag, dessen Quintessenz nur allzu rasch im Kopf seiner Gattin verblasste. Da er aber sehr viele Worte wie gefährlich, sich vorsehen, nicht mehr allein ausfahren et cetera beinhaltete, verstand Elisabeth dessen praktische Auswirkung sehr wohl. Es bedeutete, dass Gustav im Begriff stand, ihre persönliche Freiheit einzuschränken!

Das gefiel Elisabeth gar nicht, hatte sie doch ihren neuen Habitus als verheiratete Frau und die damit einhergehenden Eigenständigkeiten schätzen gelernt.

Als junge, unmündige Stipendiatin war sie im Mozarteum stets an der kurzen Leine gehalten worden. Bei ihren ersten Karriereschritten hatte ihr das Kollegium einen Beobachter zur Seite gestellt, den der Stiftungsrat dazu auserkoren hatte, all ihre Bewegungen zu überwachen. Der Mann war ihr tatsächlich auf Schritt und Tritt gefolgt. Dies war ihr sehr lästig gewesen, zudem er in seinem schäbigen Anzug einen recht unangenehmen Geruch verbreitet und Elisabeth deshalb ständig einen großen Vorrat an Parfüm mit sich herumgetragen hatte. Immerhin hatte man nach ihren ersten Erfolgen weitere Finanzmittel aufgebracht, die es erlaubten, dass ihre Mutter Maria, die lediglich eine kleine Kriegerwitwenrente bezog, sie fortan als Anstandsdame begleiten durfte.

Für ihre gottesfürchtige Mutter war die aufregende und hektische Welt der Oper, in die sie durch ihre Tochter geraten war, kaum je fassbar geworden. In langem Rock und mit wollenem Schultertuch wartete sie wie das Versatzstück einer vergessenen Aufführung hinter den Kulissen. Ungläubig betrachtete sie die vielen Menschen, die grell geschminkt und oft nur leicht bekleidet zwischen den einzelnen Akten achtlos an ihr vorüberhasteten. Aber sie äußerte nie ein Wort des Tadels, bewunderte ihre Tochter und genoss das stille Glück, mit ihr vereint zu sein.

Wenn es also um ihre persönlichen Freiheiten ging, so reagierte Elisabeth durchaus empfindlich. Es fehlte wahrlich nicht viel, und der erste Streit hätte das junge Eheglück getrübt.

Aber wie die Musik war auch Spontaneität eine Gottesgabe. Elisabeth war eine Meisterin in dieser Disziplin. Einem jähen Impuls folgend, sprang sie auf, lief um den Tisch herum zu ihrem Gatten und legte ihm beide Arme um den Hals. Ihren schmalen Kopf fest an seine Wange gedrückt, gurrte sie: »Ach, mein Liebster, lass uns nicht länger über diese schrecklichen Dinge sprechen. Wiederholungen machen die Dinge nur beim Üben besser, sagt mein Impresario immer. Ich kann schließlich nichts dafür, dass dieser Hudler zu der Helga wollte. Schau, ich versprech dir ganz fest, dass ich nie mehr ohne das lange Hanserl als Begleitung ausgehen werde. Alles gut?« Gustav atmete den süßen Duft ihrer Haut, notierte im Geiste zerstreut, dass sie den richtigen Namen des Mannes schon wieder vergessen hatte, und streckte die Waffen.

Ein anschließender Kuss auf die Wange ihres Gatten glättete die Wogen gänzlich, trotzdem sah sich Gustav bemüßigt nachzusetzen: »Es ist gut, Elisabeth. Aber vergiss nicht, dass du mir versprochen hast, niemandem ein Wort darüber zu verraten, dass du gestern in dem Haus in Utting gewesen bist. Und schon gar kein Wort zu Ottilie. Ich spreche mit Helga. Sie wird verstehen, dass ich solcherlei in diesen unruhigen Zeiten für gefährlich halte. Vor allem solange dieser Hitler auf der Flucht ist. Gut, dass dich Helga unter meinem Namen vorgestellt hat.«

Dann fiel ihm noch etwas ein: »Dieser Chauffeur, hat er etwas bemerkt?«

Wo andere in eine Denkerpose verfielen, zog Elisabeth nur ihre entzückende Nase kraus. »Ich denke nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wagen erst in den Hof gefahren kam, als die Herren schon im Flur standen. Da hat er, wenn überhaupt, bestenfalls den Hinterkopf gesehen. Um ihn brauchst du dir keine Gedanken zu machen, mein Gusterl. Soll ich dir jetzt etwas auf dem Pianoforte vorspielen?«

Nur einen Tag später, am 11.November, stürmte Ottilie in die Küche. Bertha stand am Herd, Hans saß am Tisch und reparierte den lockeren Griff einer Pfanne.

»Jessas!«, verkündete Ottilie ihre triumphalen Neuigkeiten, die sie vom Wochenmarkt mitgebracht hatte. »Jetzt hams'n g'schnappt, den feinen Herrn Hitler. Bei den Putzingers hat er sich versteckt, in Utting draußen. Im Schlafanzug und Frotteemantel vom Hausherrn ham'sen ab'gführt. Des hätt ich gern g'sehn, wo der Herr Putzinger doch mindestens einen halben Meter höher und breiter is als des halbe G'stell. Ein Wachtmeister aus Utting war's, zamm mit dreißig Polizisten aus München. Ich weiß gar net, wozu es für den Heini so viele Polizisten brauchen dat.« Ottilie verpasste ihrem Hans eine liebevolle Kopfnuss und ergänzte: »Jetzt ko sich dein Bruder Franz aber warm anziehen. Hoffentlich sperrn's die beiden Depp'n in dieselbe Zelln, dann können's zamm marschieren und singen.«

Die Politik im Allgemeinen und der Hitler im Besonderen rückten dann sehr schnell in den Hintergrund. Wenige Tage später stellte sich heraus, dass Elisabeth ein Kind erwartete, und das, obwohl der Doktor eigentlich wusste, wie man aufpasst.

Die Eheleute hatten bei ihrer Hochzeit das Thema Kinder mit einer für jene Zeit ungewöhnlichen Offenheit besprochen – denn der Doktor wusste um die Ängste und Nöte einer Gebärenden und kannte die Komplikationen einer Geburt.

Man konnte die Ansichten des Doktors daher getrost als modern bezeichnen, wenn er die Meinung vertrat, dass eine Mutter die Anzahl ihrer Kinder selbst bestimmen sollte und ebenso den Zeitpunkt, wann sie sich selbst für diese Verantwortung bereit fühlte.

Das Paar hatte daher den durchaus vorhandenen Kinderwunsch bewusst auf einen späteren Zeitpunkt gelegt. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge ja bekanntlich anders als geplant.

Damit hatten sich Mailand, La Traviata und die Violetta vorerst erledigt.