9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Heimat leuchtet. Vietnamesen, die Zuwanderern Deutsch beibringen, Türken, die auf die Mittagsruhe pochen, Iraner, die ihre Gartenzwerge bemalen, oder ein Politiker mit palästinensischen Wurzeln, der dem Stammtisch erklärt, was Deutschsein heute bedeutet. Lucas Vogelsang fährt vom Berliner Wedding aus quer durch die Bundesrepublik und trifft Menschen, die von Herkunft und Identität erzählen. In Pforzheim, Rostock-Lichtenhagen oder Castrop-Rauxel. So reist er hinein in die Gegenwart unseres Landes – „Heimaterde“ stellt sich der großen Frage, wer wir sind. „Lucas Vogelsang ist ein sensibler Beobachter und ein wuchtiger Erzähler. Seine Geschichten sind mal rau, mal anrührend, aber immer zutiefst menschlich." Benedict Wells „Lucas Vogelsang könnte über einen Stromkasten in der Uckermark schreiben – es wäre lesenswert.“ Micky Beisenherz

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Über Lucas Vogelsang

Lucas Vogelsang zählt zu den erfolgreichsten Reportern seiner Generation. Er hat u.a. für den Tagesspiegel, den Playboy und Die Zeit gearbeitet und ist heute Autor für Die Welt und Welt am Sonntag. 2010 erhielt er den Henri-Nannen-Preis und 2013 den Deutschen Reporterpreis. Für die Reportage über seinen Block im Berliner Wedding wurde er 2015 beim Hansel-Mieth-Preis ausgezeichnet.

Informationen zum Buch

Heimat leuchtet.

Vietnamesen, die Zuwanderern Deutsch beibringen, Türken, die auf die Mittagsruhe pochen, Iraner, die ihre Gartenzwerge bemalen, oder ein Politiker mit palästinensischen Wurzeln, der dem Stammtisch erklärt, was Deutschsein heute bedeutet. Lucas Vogelsang fährt vom Berliner Wedding aus quer durch die Bundesrepublik und trifft Menschen, die von Herkunft und Identität erzählen. In Pforzheim, Rostock-Lichtenhagen oder Castrop-Rauxel. So reist er hinein in die Gegenwart unseres Landes – »Heimaterde« stellt sich der großen Frage, wer wir sind.

»Lucas Vogelsang ist ein sensibler Beobachter und ein wuchtiger Erzähler. Seine Geschichten sind mal rau, mal anrührend, aber immer zutiefst menschlich.« Benedict Wells

»Lucas Vogelsang könnte über einen Stromkasten in der Uckermark schreiben – es wäre lesenswert.« Micky Beisenherz

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

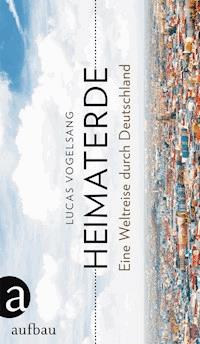

Lucas Vogelsang

Heimaterde

Eine Weltreise durch Deutschland

Inhaltsübersicht

Über Lucas Vogelsang

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog

Ein deutsches Eck Berlin-Wedding

Betonköpfe Inning am Ammersee

Der dir am nächsten ist Wischhafen

Der Wüstensohn Stuttgart

Hausaufgaben Berlin-Spandau

Gärten der Welt Castrop-Rauxel

In Stein gemeißelt Essen

Hügel der Angst Pforzheim

Sonnenblumen Lichtenhagen

Mutterland Köln

Deutsche Wellen Windhoek

Epilog

Impressum

Prolog

Das Haus hat acht Stockwerke, 41 Wohnungen, 41 Familien. Unten in die Eingangstür ist ein Klingelschild eingelassen, auf dem nur jeder zehnte Name ein auf den ersten Blick deutscher ist.

Hier wohnt Karaman.

Hier wohnt Al-Sayad.

Hier wohnte einmal tatsächlich auch Mohammad unter Bethmann.

Die Namen, sie lesen sich wie ein Tableau einer Vollversammlung der Vereinten Nationen. Sie lesen sich aber auch wie ein Debattenbeitrag zur Integration oder wie der Kader einer zukünftigen Nationalmannschaft. Die Namen, sie sind hier Normalität. Das Haus steht in Berlin-Wedding.

Hier wohne auch ich, seit zwei Jahren nun. Ein Zugezogener in der eigenen Stadt, anfänglich auch ein Fremder, mit Neugierde betrachtet. Als die Möbel noch vor dem Haus auf der Straße standen, schauten die Nachbarn und wunderten sich. Saßen am Fenster und konnten es nicht fassen, schüttelten Köpfe, zogen die Gardinen zu. Und einer, älterer Herr, Türke, kam und fragte, so zur Begrüßung: Was möchtest du hier? Es war keine Drohung, er konnte es nur einfach nicht verstehen. Die Deutschen, sagte er und zeigte auf das Haus, die kommen hier nicht her. Die Deutschen, die ziehen nur von hier weg.

Er gestikulierte die Straße runter, die hinausführt aus dem Wedding und hinein nach Berlin-Mitte, Transit in eine ganz andere Welt, aus der ich gerade erst mit meinen Möbeln gekommen war.

Wir aber, sagte er schließlich, bleiben hier. Und ich wusste nicht, ob die plötzliche Unwucht in seiner Stimme nun Stolz war oder doch Resignation. Er, der Türke, hier zurückgelassen. Die anderen, die Deutschen, schon dort, am Ende der Straße. Unerreichbar weit weg.

So einfach ist es aber natürlich nicht. Denn hinter den Namen an der Tür verbirgt sich das Deutschland aus den Nachrichten, leben jene Menschen, über die gerade gesprochen wird. Menschen, die ebenfalls irgendwann von irgendwo fortgezogen waren, um schließlich hier zu landen, im Wedding, in diesem Haus. Der Name an der Klingel ein Trugschluss, in der Schublade mitunter doch der Pass, weinrot, mit dem Adler darauf.

Die Ecke hier, hatte der ältere Herr noch gesagt, kannst du vergessen. Dann war er weitergezogen, den eigenen Gedanken hinterher, wie an jedem anderen Tag zuvor und an jedem anderen Tag danach. Mein Einzug, das konnte ich da noch nicht ahnen, sollte der Beginn einer Reise sein, hinein in die Gegenwart, immer der Frage hinterher, was das eigentlich bedeutet: Heimat, Herkunft, Identität.

Eine vergessene Ecke, das kann ich heute sagen, ist nicht der schlechteste Ort für die ersten Schritte. Denn sie ist der Ort, an dem Geschichten entstehen. Wenige Tage nach meinem Einzug jedenfalls klingelte ein wütender Mann mit schwarzem Bart an meiner Tür. Ich hatte die Mittagsruhe nicht eingehalten. Willkommen im Wedding.

Willkommen in Deutschland.

Ein deutsches Eck Berlin-Wedding

Unten im zweiten Stock wohnt Gisela Kullack, mit Blick auf die Straße. Vor ihrem Fenster, 1,10 Meter mal 1 Meter, weiß gerahmt, hängen noch die Gardinen, die sie zu ihrem Einzug hat anfertigen lassen. Auf dem Fensterbrett stehen drei Kakteen, selbst gezüchtet. Gisela Kullack ist 82 Jahre alt und in ihrem Leben erst einmal umgezogen. Sie hat nie in einer anderen Stadt gewohnt, in ihrem Personalausweis standen nur zwei Adressen. Perleberger Straße. Berlin-Moabit. Und Schönwalder Straße. Berlin-Wedding. Und doch hat sie, Erstmieterin seit dem 10. Oktober 1974, von diesem Fenster aus, über ihre Kakteen hinweg, die Welt gesehen. Die Welt, sie ist zur ihr gekommen. Plötzlich, watt willste machen, war sie einfach da, standen unten die Umzugswagen, die immer neue Biographien vor ihrem Haus abluden, in Kisten verpackt, sauber gestapelt, zerbrechlich.

Nach und nach, immer mehr. An die Reihenfolge, den Ablauf der Ankünfte, kann sich Gisela Kullack genau erinnern, sie vergisst nichts und schreibt sich dazu auch all jenes auf, das sie vielleicht doch vergessen könnte. Kontrolle und Vertrauen. Deshalb liegen da, immer griffbereit neben dem Telefon mit der Wählscheibe, ein Notizblock und ein Kugelschreiber, lottogelb.

Zuerst also kamen da die Besatzungssoldaten mit ihren Familien, Mitte der Siebziger-Jahre, die nur blieben, bis ihre neuen Wohnungen am Stadtrand fertiggestellt waren. Die Franzosen, die viele Kinder hatten und für die Deutschen hier die Ausländer waren, Fremde. Dann zogen die Türken in den Block, die Kinder der Gastarbeiter, die längst selbst Familien gegründet hatten, die zweite Generation. Auch sie kamen mit vielen Kindern, auch sie waren Ausländer, Fremde. Und schließlich kamen all die anderen. Die Palästinenser, die Ägypter, die Polen. Zuletzt dann die aus dem Ostblock, Bulgaren und Rumänen, die für die Türken hier Ausländer sind, Fremde.

Gisela Kullack ist immer noch da, eine alte Weddinger Pflanze. Die topft man nicht um. Sie, seit bald zwei Jahren Witwe, hat hier gelebt und sie wird hier auch sterben. Und wenn das Wetter es zulässt, stellt sie sich auf ihren Balkon und schaut auf die Straße, hinein in die Ecke, die ihr manchmal ganz ungeheuerlich vorkommt, so viele neue Gesichter, die Gerüche auch, die mittags die Fassade herunterkriechen, wie die Einladung zu einem exotischen Mahl. Dann dampft es und über ihr kocht eine Suppe, darin Kräuter aus wirklich fernen Ländern. An guten Tagen kann Gisela Kullack ihre Nase in die Welt halten, an schlechten riecht sie den Müll, der rechts von ihr in einem Abfallkäfig in der Hitze schwitzt. Was die Leute so wegwerfen. In diese vielen Tonnen. Früher war das einfacher hier im Wedding, da gab es eine Tonne und eine Sprache. Aber daran kann sich außer Gisela Kullack niemand mehr erinnern.

Wenn man nun bei ihr klingelt, einfach so, dann macht sie auch einfach so die Tür auf, und es steht schon der Kaffee heiß in der Maschine, als hätte sie Gäste erwartet. Im Wedding rechnet man mit allem. Sie sagt natürlich Kaffe, serviert Kuchen dazu. Meist liegt dann noch ein halb ausgefülltes Kreuzworträtsel auf ihrem Tisch, daneben die Medikamente, im Hintergrund läuft der Fernseher, mit dem sie die Einsamkeit vertreibt. Gisela Kullack ist eine ganz ausgezeichnete Gastgeberin und außerdem ist sie, schon ihrer Erfahrung wegen, die Seele des Hauses. Jeder kennt sie. Die einen als Frau Kullack, respektvoll. Die anderen als Omma ausm Zweiten, weniger respektvoll. Man kann es sich nicht aussuchen. Frau Kullack jedenfalls gießt Kaffe ein und legt das Kreuzworträtsel beiseite, richtet die Brille, und dann erzählt sie ein bisschen vom Wedding, schaut dabei aus dem Fenster, wie sie es seit mehr als 40 Jahren schon macht, Tor zur Welt. Zeitraffergeschichten.

Sie hat von diesem Fenster aus die Kinder der Nachbarn aufwachsen sehen. Kinder wie Can, jetzt 17 Jahre alt, der an jedem Morgen, noch bevor Frau Kullack raus zum Bäcker geht, mit seinem Hund die eine Runde dreht, die Pflicht ist. Danach packt er seinen Rucksack und geht zur Schule, am Abend kommt er vom Sport, Thaiboxen, er ist in seiner Klasse deutscher Meister, und trägt die Tasche so lässig über der Schulter, wie man das eben macht, wenn hinten am Horizont gerade erst die Volljährigkeit winkt, in den Gesten noch immer die Last, sich beweisen zu müssen. Ein halbes Kind, ein Mann bald, dessen Körper vom Erwachsenwerden schon in die Länge gezogen wurde, in den Zügen eine Ahnung. Er, die Haare an den Seiten kurz rasiert, an flinken Füßen bunte Sneaker, über den schon breiten Schultern einen dunklen Kapuzenpullover, ist, so sagen es die Leute im Viertel, so sagt es auch Frau Kullack, ein guter Junge.

Im Aufzug, wenn er von der Schule kommt und sie ihn nach den Noten fragt, antwortet er höflich. Hin und wieder, an den guten Tagen, hilft er ihr mit dem Einkauf, sie steckt ihm dafür einen Fünfer zu, für Eis, für die Geschwister, wie sie es immer getan hat. Früher, da gab es für die Jungs hier ein Fünfmarkstück, einen Heiermann, in Kinderhänden so unglaublich viel Wert. Zu einer Zeit war das, als der passende Schein dazu, der grüne Lappen, noch Spandau-Dollar hieß, weshalb der im Wedding gleich weniger wert war. Heute aber muss auch Frau Kullack in Euro zahlen und da sind die Kinder von heute, wenn man richtig umrechnet, gleich doppelt so teuer wie die Kinder von damals. Inflation, macht auch vor dem Wedding nicht halt. Ist so, Schluck Kaffe.

Die Kinder haben sich ja auch verändert, waren mal die Töchter und Söhne der Deutschen gegenüber und sind jetzt die Kinder jener Nachbarn, die im Aufzug, im Hausflur, erst eine andere Sprache sprechen und sie dann doch freundlich grüßen. Wie die Deutschen früher. Guten Tag, Frau Kullack.

So ist das doch im Wedding, sagt Can, unten auf der Straße jetzt. Auf den Treppen vor dem Haus. Der Hund schläft oben im siebten Stock. Den könnte man, wenn man jetzt ganz leise wäre, auch hier unten schnarchen hören, ein irres Vieh. Löwenhund aus Afrika, man muss sich den Wedding dann als Savanne vorstellen.

Can also sitzt vor dem Haus und die Nachbarn kommen vorbei und er grüßt so in den Reigen, manchmal ein Nicken, anderen gibt er die Hand, wenige bekommen eine Umarmung. Aber niemand geht ohne Geste. Jeder Junge ein Bruder und jeder Alte eine Respektsperson. Nachbar oder Onkel, egal. Der Respekt, den man den Älteren entgegenbringt, ist selbstverständlich. Es gibt im Türkischen einen Ausspruch dafür, der von den Vätern kommt, ein Befehl mehr, und von den Söhnen durch das Viertel getragen wird.

Hareket yapma! Hareket bedeutet Bewegung. Hareket bedeutet Faxen machen.

Es heißt, sagt Can, dass man freundlich redet, nicht unhöflich antwortet, wenn da jemand ist, dem du Respekt schuldest. So ist das doch im Wedding. Hier bei uns im Block, sagt er, da kennt jeder jeden. Und er weiß Bescheid, wie man eben Bescheid weiß, wenn man durch die Straßen streift, über das Kopfsteinpflaster, jedes Gesicht, jeder Stein wohlbekannt. Spricht über die Gegend mit dem Stolz des Jungen von hier, Fremdenführer durch seine Heimat, er kennt keine andere.

Die Gegend, auch dafür gibt es ein Wort. Mahalle. Was aber mehr meint als nur das Viertel an sich. Mahalle ist eine Haltung, die innere Einstellung zum Ort, an dem man lebt. Mahalle bedeutet, dass niemand für sich ist, sondern einer unter vielen. Und das sollte man sich unbedingt merken.

Can kennt sich natürlich auch damit aus, mit den Redensarten und den Regeln, den offenen und den ungeschriebenen. In beiden Sprachen. Er ist Türke, halb. Er ist Deutscher, zu einem Viertel. Seine Großeltern stammen aus der Türkei, aus Dänemark, aus Deutschland. Mischmasch, sagt er. Normal hier. Dieser Mischmasch ist ein Teil dieses Viertels, er bestimmt das Gesicht und die Spannung hier, Mahalle ist Mischmasch. Wedding, Alter. Alles zusammen.

Bei uns im Viertel, Quartier Pankstraße, Berlin-Wedding, leben etwa 16000 Menschen, der Anteil der Migranten liegt bei 63 Prozent, die Arbeitslosigkeit bei 12,5, fast die Hälfte der Bewohner ist auf Transferleistungen angewiesen. Transfer, im Fußball bedeutet das immer viel Geld. Im Wedding, der auch ein Ort des Fußballs ist, bedeutet es eher wenig Geld. Die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt hier weit über dem Berliner Durchschnitt. Wo wir im Fußball also von Talenten sprechen, ist hier immer gleich von Problemfällen die Rede. Von einer Zukunft, die schon in der Gegenwart gescheitert ist.

Die Zahlen sollen den sozialen Missstand vermessen, die Geschichten dahinter können sie nicht erzählen. Es sind Geschichten, die sich hier an allen Tagen abspielen, an den guten und an den schlechten, Frau Kullack kann sie von ihrem Balkon aus beobachten, ich kann sie von meinem Fenster aus verfolgen, ein wilder Tanz unter Bäumen, manchmal auch ganz furchtbare Apathie. Geschichten, in denen die Langeweile auf der Parkbank sitzt, die Köpfe mit Unsinn füllt, der einzigen Pflanze, die auch auf Asphalt gedeiht, mit Testosteron gedüngt. Der Block, er steht dann unbeweglich in der Landschaft wie ein Wellenbrecher, während in der Nachbarschaft die Dinge passieren, die am Abend über die Satellitenschüsseln auf dem Dach als Nachrichten ihren Weg in die Wohnzimmer finden.

Am 20. Januar 2015, einem Dienstag, durchsuchte die Polizei in den Straßen hinter dem Block die Wohnungen vermeintlicher Terroristen, Logistikzellen, die dort Anschläge geplant haben sollen. Die Beamten nahmen an diesem Morgen mehrere Männer fest, Männer mit Verbindungen zum Emir vom Wedding, der wenige Tage zuvor gefasst worden war, mit Verbindungen auch direkt nach Syrien.

Am 18. März 2015, einem Mittwoch, gelang es der Polizei, einen der Männer festzunehmen, die Ende des vergangenen Jahres einen Überfall auf das KaDeWe verübt hatten. Die Beamten holten ihn an einem sonnigen Morgen aus seiner Wohnung, Schönwalder Straße.

Am 8. März 2016 dann, einem Dienstag, stellten sich an einer Kreuzung nicht weit von hier 70 Menschen der Polizei in den Weg, die gekommen war, weil ein elfjähriger kiezbekannter Mehrfachtäter immer wieder den Motor eines parkenden Pkw gestartet hatte. Die Männer, Verwandte des Jungen, wurden sehr schnell sehr laut. Haut ab, riefen sie, das ist unsere Straße. Danach Gerangel. Zwei von ihnen wurden festgenommen.

Passiert, sagen die Leute im Wedding. Ganz beiläufig. Wenn du nicht aufpasst, schneidet dir einer das Ohr ab. Im Humboldthain, oben im Park auf dem Hügel, im Dickicht der Dealer. Aber, komm schon, alles halb so wild. Der Wedding ist ein hartes Pflaster, aber er ist kein Ghetto, keine Bronx, wie gern immer wieder geschrieben wird.

Wenn die Meldungen von hier jedoch später in der Abendschau laufen, auf den Titelseiten der Boulevardzeitungen erscheinen, werden sie größer als das Viertel. Dienen als Beweise dafür, dass die Integration der Ausländer in Deutschland gescheitert ist, als Beweise für eine Gesellschaft im Schatten. Meine Nachbarn wundern sich dann. Jedes Mal. Schauen aus dem Fenster, schauen in den Spiegel. Mütter aus Ankara, deren Kinder längst besser Deutsch sprechen als Türkisch. Väter aus Anatolien, die sonntags ihr Auto waschen und denen die Mittagsruhe heilig ist. Söhne aus Palästina, die sich über hohe Steuern aufregen und zwischen den Flüchen eine Kehrwoche einfordern, weil der von gegenüber wieder den Müll hat draußen stehen lassen. Sind dann ganz wundervoll außer sich, weil der Fatzke aus dem dritten Stock wieder seinen Drahtesel in den Hausflur gestellt hat. Sagen tatsächlich Fatzke und Drahtesel, helle Freude daran. Es sind Sätze wie aus einem Achtziger-Jahre-Hörspiel. Deutsche Sätze, bei Filterkaffee gesprochen.

Es sind deshalb auch Geschichten, aus dem Hausflur, aus den Wohnungen, hinter den Türen, die vom Weggehen und vom Ankommen erzählen, von Neuanfängen auch, wenn aus Fremden Nachbarn werden und sich die Worte, mit denen man diesen Ort hier beschreibt, langsam verändern.

Der Block, das habe ich in den ersten Monaten hier gelernt, ist Zuhause geworden für viele, und manchmal das einzige Deutschland, das sie wirklich kennen. Er kann Heimat sein und gleichzeitig erklären, wieso das mit der Heimat, mit dem Gefühl dahinter, ihrem Verlust auch, gar nicht so einfach ist. Weil doch in den Begegnungen mit den Nachbarn, den kurzen Gesprächen oder den langen Abenden, die später noch kommen sollen, eine Zerrissenheit zu spüren ist. Immer ein Auge in einem anderen Land, immer der Spagat, der schmerzhaft ist.

Man kann sich hier also tatsächlich ganz gut, ganz leicht hineinbegeben in dieses Gefühl und Antworten finden, die nach Märchen klingen oder nach Stille. Und manchmal, wenn meine Nachbarn von sich erzählen, ganz offen, erzählen sie im Grunde von Deutschland, führen sie Gegenwart auf, ohne es zu ahnen. Heimatgeschichten, wie sie nur an einem Ort wie dem Wedding entstehen konnten, Gastarbeiterbezirk, weil die Menschen hierhergekommen sind, im Gepäck die Hoffnung. Der Wedding ist ein guter Ort, um der Heimat nachzuspüren. Und ein guter Ort für Antworten ohnehin, weil der Wedding kein Blatt vor den Mund nimmt, in keiner Sprache. So ist das hier, sagt Frau Kullack. Ungeschönt.

Der Wedding, seit 1920 Berliner Bezirk, dieser abgerissene Zwilling der neuen Mitte, zu der er seit 2001 offiziell gehört, war schon immer das Schmuddelkind aus dem zweiten Hinterhof. Der Wedding, sagen die Jungs auf der Straße, ist ein Hurensohn. Was dann auch gleich wieder ein Kompliment ist.

Er war vor allem einmal die Werkbank Berlins, Arbeiterbezirk, vielleicht der einzige, der diesen Namen verdiente, weil hier die Arbeiter wohnten, an den Maschinen standen, bei Osram, AEG, in der Großbäckerei, erst nur die Deutschen, dann auch die Türken, die als Gast zur Arbeit kamen. Die Väter der Männer, die hiergeblieben sind. Die Mütter der Töchter, die vielleicht gern wieder gegangen wären. Das lief alles gut, am Fließband, in den Häusern, viele Menschen dicht an dicht. Bis bei Osram in der Oudenarder Straße das Licht ausging, bei AEG in der Schwedenstraße die Bänder angehalten, der Industrie die Maschinen abgestellt wurden, auch in der Großbäckerei bald der Ofen aus war. Wer es sich leisten konnte, sagt Frau Kullack, der ging. Was auch heißt, wer deutsch war und ein bisschen Geld übrig hatte, verließ den Wedding. Wer beruflich vorangekommen ist, den hat es woanders hingezogen. Ins Märkische Viertel. Nach Dahlem oder sonst watt. Häuschen im Grünen. Deutsches Idyll, Sehnsuchtsort auch der Aufstiegsträumer. Die Karawane der Umzugswagen, Frau Kullack sah sie ziehen, der Wedding plötzlich weg vom Fenster. Und so konnte sie von ihrem Balkon aus den Wandel beobachten, konnte sehen, wie ihr Viertel, das mal ein Arbeiterviertel war, ein Ausländerviertel wurde.

Es ist eine Veränderung, die viele Gesichter hat. Can ist eines davon, auch er ist der neue Wedding. Als seine Eltern, Fikret und Diana, in den Block kamen, zogen sie mit den beiden Söhnen in eine Wohnung im ersten Stock. Eine junge Familie. Bekamen eine Tochter, bekamen noch einen Sohn. Und zogen schließlich in den siebten Stock, Maisonette, genug Zimmer für alle. Heute leben sie ganz oben, Blick über die Stadt, leben aber noch immer irgendwie dazwischen. Vergangenheit und Gegenwart. Zwischen den Ländern ihrer Großeltern.

Can und ich fahren gemeinsam in den siebten Stock, klingeln. Warten, bis sein Vater öffnet, gleich mal den Rahmen ausfüllt, dann einen Schritt zur Seite tritt. Willkommen, sagt er. Aber erst mal Schuhe ausziehen, ja. Muss sein, Fikret sorgt am Block für Ordnung und Mittagsruhe, ist der Mann mit dem langen Bart und dem eher kurzen Geduldsfaden. Sein Lachen, das er, sobald es einmal ausgebrochen ist, nicht wieder einfangen kann, verrät ihn jedes Mal als eigentlich guten Typen. Er bittet ins Wohnzimmer, glattes Leder und Glastisch, und gleich wird, nach türkischer Tradition, groß aufgetischt. Seine Frau macht Tee, und er holt diverse Süßigkeiten aus diversen Schränken, ein irgendwie außerplanmäßiges Zuckerfest, die große Schlemmerei unter Nachbarn, auf seinem Balkon steht eine Wasserpfeife, man kann von hier in den Westen schauen, bis der Blick sich an Spandau stößt. Nun beginnt er zu erzählen. Der Tee dampfend in mit goldenen Schnörkeln verzierten Gläsern, die Worte ohne Schmuck, geradeheraus. Ich bin ja, sagt er, schon immer hier, deutet über meinen Kopf. Hinter der Gardine Berlin. Ich auch, sagt seine Frau, schüttet Schokoladenkekse in Schüsseln mit Gummibärchen und setzt sich dazu. Jederzeit bereit, seine Sätze zu ergänzen, mit ihrem Teil der Geschichte.

Fikret ist Thraker, seine Familie kommt aus einem Dorf nahe der Grenze, Griechenland von dort aus so nah wie von hier aus die Friedrichstraße. Er, 35 Jahre alt jetzt, wurde in Berlin-Moabit geboren. Nachbarbezirk des Wedding, über die Brücke. Man sagt: Mohabet. Die Großeltern, Gastarbeiter der ersten Generation, sind längst zurück in der Türkei. Fikret und seine Eltern sind geblieben. Er auch der Liebe wegen, zur Stadt, zu seiner Frau. Diana, der Vater Deutscher, die Mutter Dänin, auch sie in Moabit geboren, ist als Mädchen schon, 13 Jahre alt damals, zum Islam konvertiert. Sie spricht fließend Türkisch. In der Heimat der Eltern ist Fikret der Deutsche, in Deutschland ist er der Türke.

Auf den Straßen des Wedding ist Diana die Deutsche, die blonde Frau mit dem Kinderwagen, trägt Pferdeschwanz und Lippenstift. Wenn sie über den Hof läuft, kann es passieren, dass die Jungs ihr hinterherrufen. Frechheiten, Respektlosigkeiten. Auf Türkisch. Und es gibt jene Tage, an denen Diana sich umdreht und noch mal nachfragt, in der Sprache der Eltern, der Väter. Die Jungs gucken dann nicht schlecht, senken den Blick.

Wenn Fikret unterwegs ist, außerhalb des Viertels, in der Weltgeschichte, wie er sagt, auf der Straße, in der Bahn, kann es passieren, dass die Leute auf seinen Bart deuten, der lang ist und schmal, an den Seiten sauber gestutzt, damit er sich zur Spitze hin verjüngt. Es ist ein Bart, wie ihn der Rapper Bushido gerade trägt, ein Bart also, der nicht mehr einfach nur Bart sein kann. Er ist gleich immer auch ein Zeichen. Die Leute zeigen also auf sein Gesicht und fragen einfach mal:

Sind Sie Salafist?

Und Fikret nickt, gibt immer dieselbe Antwort, eine Verteidigung, die im Gewand des Angriffs daherkommt: Ja, ich bin Salafist. Ich bin der IS. Ich habe auch John F. Kennedy erschossen. Wenn Beckham so einen Bart hätte, sagt er, dann wäre es Mode. Wenn ich ihn trage, dann ist es radikal. Dabei bin ich gar kein guter Heiliger.

Fikret hat das Beten irgendwann vergessen, so wie man vergisst, zum Sport zu gehen. Aus Faulheit. Mache ich morgen. Und es dann irgendwann verlernt. Der Glaube ein Muskel, den man ständig trainieren muss, damit er nicht erschlafft. Seine Frau betet, Gott ist groß, fünfmal am Tag. Südsüdwest. Richtung Mitte, Richtung Mekka. Trägt drinnen ein traditionelles Gewand, trägt draußen nie Kopftuch. Wenn sie betet, schaut er auch mal Fernsehen. Kein Problem, sagt sie. Mal schön auf dem Teppich bleiben. Soll doch bitte jeder machen, wie er will. Die Söhne aber müssen in die Moschee, an jedem Wochenende. Das ist Pflicht. Sonst gibt es Sanktionen. Handyverbote, Playstation-Entzug, solche Sachen. Die Religion ist wichtig. Die Religion ist alles, sie macht aus Kindern gute Menschen.

Ich habe in meinem Leben viele Dinge falsch gemacht, sagt Fikret, und die Fehler die ich gemacht habe, die dürfen meine Kinder nicht auch machen.

Wenn einer der Jungs mal hier steht und mir erzählt, dass er jetzt gern in den Heiligen Krieg ziehen, nach Syrien möchte, schlage ich ihm den Kopf ab, dann kann er sich den Weg sparen. Und er, dröhnendes Gelächter, sagt es in einem Deutsch, das so sauber ist, über die Jahre auf Hochglanz poliert, wie der Wohnzimmertisch, an dem er sitzt. Ordnung muss sein.

Fikret, schon immer hier, ist Berliner, darauf legt er Wert, das betont er gern und oft. Trägt diese Stadt unter der Haut, eine unsichtbare Zeichnung neben den Tätowierungen auf den Unterarmen, den Namen der Kinder. In Schreibschrift gestochen. Fikret besitzt, anders als seine Kinder, keinen deutschen Pass. Er ist in seiner Familie, die Frau eine dänische Deutsche, die Kinder zur Hälfte von ihr, der einzig echte Türke. Die Kinder doppelte Staatsbürger, er nicht mal ein halber. Eigentlich ist ihm das egal. Es gibt aber Momente, da stört ihn das, weil sich andere daran stören, häufiger zuletzt. Die Frage nach seinem Pass, in der immer die Unterstellung lauert, er hört sie seit einigen Monaten so oft wie die Frage nach seinem Bart.

Keinen Pass haben, Extremist sein, irgendwie gehört das plötzlich alles zusammen. In Deutschland leben und trotzdem kein Deutscher sein, das klingt dann in der Empörung der anderen immer gleich so, als wäre er weniger hier, ein Gast, der den Check-out verpasst hat, vor der Tür schon der Zimmerservice, der jetzt gern durchkärchern würde.

Und die Leute, sie wollen, dass er sich entscheidet. Wo gehörst du hin, Fikret? Wenn das so einfach wäre. Das ist ja ein großes Thema, sagt er. Seine Antwort darauf passt nicht wie sonst in den einen lässigen Spruch. Deshalb schenkt er jetzt noch einmal Tee nach und setzt sich aufrechter als zuvor, Brust raus, Brustton. Und erklärt das in Ruhe, die Sache mit der Herkunft, dieser zweigeteilten Identität.

Deutschland, sagt er, ist meine Heimat, ich lebe hier, leiste meinen Beitrag, zahle Steuern. Meine Kinder wachsen hier auf. Es ist ein gutes Leben. Aber die Türkei ist mein Vaterland. Da gehöre ich am Ende wieder hin. Die Großeltern, die Brüder, alle Cousins, sie leben in der Türkei, seine Eltern wollen dort begraben werden, stille Ahnen. Deutschland, sagt er, kann deshalb nie mein Land sein, weil ich hier niemanden unter der Erde habe.

Fikret und Diana, einmal im Jahr fahren sie mit den Kindern in die Heimat seiner Eltern, mit dem Auto. Die ganze Strecke, damit die Kinder die Entfernung verstehen, Zweiweltenbummler. Sie verbringen dann den Sommer in der Türkei, was immer so ist als würden sie ihren Vorrat an Tradition wieder auffüllen, einmal volltanken mit dunklem Öl. Am Ende dieses Sommers, wenn sie die Koffer im Wedding wieder ausgepackt, die mitgebrachten Süßigkeiten in die Schränke geräumt haben, sind sie froh, wieder hier zu sein, unter einem vertrauten Himmel. Schon immer da. Nur zieht gerade etwas herauf, das spüren die Menschen am Block, Unwetter in den Worten der anderen.

Die Leute, sagt Fikret, fragen mich jetzt immer, was ich machen würde, wenn ein Krieg ausbricht. Zwischen Deutschland und der Türkei. Er überlegt kurz, spricht dann. Frage mehr als Antwort. Ich weiß nicht, sagt er also, mir in den Kopf schießen?

Dann steht er auf, ganz plötzlich, und entschuldigt sich. Läuft die Treppe runter ins Schlafzimmer, um die Fenster zu schließen. Die Araber, sagt er, kochen schon wieder. Und das zieht immer bis in die Betten, die Laken, sie riechen dann nach den Nachbarn. Man hört ihn jetzt unten rumoren. Oben spricht seine Frau, die bisher nicht viel gesprochen, sich das alles angehört hat. Legt nun, hier in diesem Wohnzimmer, einen Gedanken zu den vielen Gedanken ihres Mannes.

Ich bin Muslima, sagt Diana, aber ich bin ja nicht zur Türkei konvertiert. Ich bin Deutsche und glaube an den Islam. Ich bin eine Dänin und glaube an den Propheten.

Das verstehen die Leute oft nicht. Dabei ist es doch im Grunde ganz einfach. Als in Dänemark 2005 die Mohammed-Karikaturen der Jyllands-Posten veröffentlicht wurden, hat sie das in ihrem Glauben verletzt. Als dann die dänischen Flaggen brannten, hat sie für ihre Heimat gebetet.

Verstehst du. Sie räumt nun die Gläser vom Tisch und Can zieht sich seine Schuhe an, schultert seine Sporttasche, und wir stehen wieder im Flur vor den Türen des Aufzugs. Er sagt erst mal nichts, in ihm alle Geschichten, die der Mutter und die des Vaters, die ganze Entfernung von hier bis nach Ankara, all die Sommer. Unten verabschieden wir uns, bis später.

Can links ab, Weddingtheater.

Hier vor dem Haus, auf dem kleinen Platz, den Pflastersteinen, aus denen Bäume wachsen, die den Himmel aufzuspannen scheinen, begegnen sich die Menschen kurz – am Müllplatz, auf dem Weg zum Briefkasten, zum Einkaufen. Hier hasten sie aneinander vorbei, dem Tag hinterher.

In der Bäckerei aber, die genau gegenüberliegt und nachts leuchtet wie eine dieser Tankstellen in der Wüste, sicher vom Weltraum aus noch zu sehen, dort also, verweilen sie, setzen sich dazu, setzen sich einander aus. An Tischen, an denen immer genug Platz ist für alle. Und wenn noch einer kommt, dann rücken sie halt enger zusammen. Ich überquere die Straße, sehe schon von weitem die Gesichter, die hier unbedingt dazugehören. Manchmal sind gleich alle da, dann ist es ein grandioses Durcheinander. Manchmal ist es so still, als wären sie über Nacht verschwunden. Vögel, die den deutschen Winter nicht mehr aushalten konnten, zurück in Richtung Süden gezogen.

Einer sitzt dort, die dunklen Haarspitzen mit Gel gebändigt, Autoverkäufer, wartet und starrt, bis sein Handy klingelt und er sich meldet: Bäckerei für Integration, guten Tag. Riesiges Grinsen. Ein Raum voll Gelächter. Dann wechselt er die Sprache, den Ton. So ist das doch im Wedding. Nach und nach kommen die anderen, immer versetzt, nie alle zur selben Zeit.

Der Abend hier gehört den Männern, die dann Tavla spielen, Backgammon. Und es mit jedem neuen Zug besser wissen als am Tag zuvor. Ihre eigenen Nachrichtensprecher, immer auf Sendung. Drinnen hängen die Zeitungen. BILD, BZ, Hürriyet. Ihre Schlagzeilen in traurigem Schwarz, in schreiendem Rot, sie passen zur türkischen Seele. Melancholie und Wut, immer nah beieinander. Und darunter dann, unter den Schlagzeilen, sitzen die Männer und erklären sich die Welt, mal abwechselnd, meist jedoch alle gleichzeitig. Sprechen vor allem mit den Händen. Trinken Chai, den Tee, so schwarz wie ihr Humor. Das Glas zu 1,20 Euro.

Der Morgen gehört den Frauen. Frauen, die ihre Kinder in den Kindergarten und in die Schule gebracht haben und nun die erste Zigarette des Tages aus der Schachtel klopfen, aus den Mündern der anderen die Neuigkeiten des Viertels. Sie tauschen hier ihre Träume und wenn einer platzt, wischt Yasemin die Tränen vom Tisch. Sie ist eigentlich immer da, sitzt mit den Männern und mit den Frauen, sie macht da keinen Unterschied. Und wenn sich einer daran stößt, dann kann er mal eben woanders hingehen. Die Bäckerei, sie gehört ihr. Und zur Begrüßung reicht sie Selbstgebackenes wie ein Lächeln über ihre Theke aus Glas. Steht dort, macht Chai für die Männer und den Frauen über die Schulter Komplimente.

Yasemin, Fikret nennt sie Schwester. Abla. Can nennt sie Tante. Teyze. Ich nenne sie Yasemin. Von ihr habe ich gelernt, was es bedeutet, am Block dazuzugehören. Sie hat mir das erklärt, das Wort beigebracht, das auch ich seitdem bei mir trage. Sie hat es mir in mein Notizbuch geschrieben, in geschwungener Schrift. Mahalle. Es ist ihr ein wichtiges Wort, man braucht nicht viel mehr.

Mahalle, sagt Yasemin, bedeutet, man kümmert sich, man passt auf. Man ist einfach da für die Menschen hier. Was soll man auch machen, das sind die Menschen, die man jeden Tag sieht. Wie Spiegelbilder.

Die Bäckerei ist das Herz der Gegend, der zentrale Ort. Yasemin und die anderen, die hier im Schichtdienst arbeiten, weil die Bäckerei niemals schließt, sie helfen den Menschen durch den Tag. Trösten jene, die Trost suchen, und andere, die keine Arbeit finden können. Oder öffnen den Alten die Post. Und wenn es Briefe sind, dann lesen sie diese Briefe laut vor, Augen für jene, die kaum noch sehen können. Die Briefe vom Amt, die einige nicht verstehen. Die Briefe der Versicherungen und der Töchter, in denen es um das Leben geht und manchmal um den Tod.

Wer macht das sonst hier. Keiner.

Sie rufen beim Arzt an und vereinbaren Termine, Yasemin ist dann Dolmetscherin. Sie gibt den Menschen aus dem Haus ihre Sprache und damit auch ihre Stimme zurück. Und die Nachbarn, sie drücken Yasemin dafür ihren Schlüssel in die Hand, wenn sie in den Urlaub fahren, hinterlegen Pakete, hin und wieder auch Geld.

Großes Vertrauen, sagt Yasemin.

Mahalle ist auch, wenn du drüben bist und Heimweh bekommst. Drüben bedeutet Türkei, Urlaub. Wenn ich drüben bin, sagt Yasemin, dann möchte ich irgendwann immer nach Hause. Und zuhause ist hier, die Familie, die Kreuzung, an der wir uns bewegen.

Zuhause ist Berlin.

Die Leute fragen sie ja ab und an, die Frau mit den schwarzen, schweren Locken. Bist du nun Türkin oder was biste? Und sie sagt immer: Ich bin Berlinerin. Wenn du so fragst, nach der Heimat, dann ist es nicht Deutschland, dann ist es nicht die Türkei, dann ist es Berlin. Da ist sie ausnahmsweise mal einer Meinung mit Fikret, das passiert nicht so oft. Aber auf die Hauptstadt, den Wedding vor allem, können sie sich dann doch immer einigen.

Fikret steht jetzt, er muss sich angeschlichen haben, in der Tür der Bäckerei. Yasemin, abla. Sie begrüßen sich mit schnellen Küssen auf die Wange. Er trägt zum Bart noch Melone, als würde der Bart für den großen Auftritt allein nicht reichen, und bestellt einen schnellen Tee, weil er gleich wieder losmuss, heute noch einen Auftrag irgendwo im Osten hat oder irgendwo im Westen, von hier aus macht das keinen Unterschied, von hier aus ist das alles Provinz. Orte, an denen die Menschen ihn anstarren, von allen guten Geistern verlassen. Im Nichts neben den Autobahnen, die Kennzeichen mehr als nur ein Buchstabe. Da fällt er auf, und genießt es. Auswärtssieg für den Wedding.

Wir sind Berliner, sagt Fikret, was soll man machen. Unter allen Schafen, die er kennt, die schwarzen. Unter allen Zungen, die bösen. Wir sind laut und albern rum, tanzen auf den Tischen und bieten uns selber das Du an. Immer, sagt er, wenn ich nach Westdeutschland fahre, bin ich der Vandale. Da verrät ihn das Nummernschild schon. Dickes B, im Sommer tust du gut. Und im Winter fährt er damit wieder stolz runter nach Bayern.

Wichtig ist, sagt Fikret, dass man nicht alles so ernst nimmt. Nur die Hälfte ist hart, die andere immer der große Spaß dahinter. Der Schalk und die Nackenschelle. In diesem Sinne: gehabt euch wohl. Er lüpft die Melone, deutet eine Verbeugung an, klopft auf den Tisch und geht.

Yasemin schaut ihm hinterher. Schüttelt den Kopf, weiß ja auch, bald werden sie wieder streiten oder ihren Streit im Schweigen ersticken, einfach nichts sagen, bevor die Worte verheerend werden. Yasemin ist Alevitin, aber darüber werden wir an einem anderen Tag sprechen, noch gibt es dafür keinen Grund, noch hat die große Politik die kleine Bäckerei nicht erreicht.

Sie ist Alevitin und deshalb sieht sie die Dinge ein bisschen anders. Lockerer vielleicht auch. Und wenn sie über die Regeln sprechen soll, die in ihrer Bäckerei gelten, dann lacht sie verlegen, zündet sich draußen eine Zigarette an und zitiert tatsächlich aus dem Grundgesetz. Artikel 3, Absatz 3. Gegen die Willkür, bei ihr ganz praktisch. Du sollst, sagt Yasemin also, den Menschen nicht nach der Rasse oder der Religion beurteilen, sondern nach dem Menschen. Es ist doch egal, ob du Jude bist oder Christ. Deutscher oder Araber. Und deshalb darf hier auch jeder sitzen, solange er zahlt und die Gläser nicht stehen lässt.

Die Menschen hier sprechen also Türkisch, Arabisch, sie sprechen Deutsch. Sie haben gelernt, sich in all diesen Sprachen zu unterhalten, meist zur gleichen Zeit. Oğlum, ja klar! Mach mal langsam, Habibi. Darin liegt ihre Kunst. Versteht sich von selbst. Was einer hier weiß, wissen alle. Sie erinnern sich gemeinsam, weil sie ihre Geschichten teilen.

Wir, sagen sie, sitzen alle in einem Boot. Deuten auf das Haus, den Block.

Arche Noah, sagen die Frauen. Von jedem etwas. Türken, Araber. Aleviten, Sunniten, Schiiten. Kartoffeln, Oğlum. Schwarzköppe, Alter. Natürlich von allen mehr als zwei. Es ist ja ein großes Boot, so viele Türen. Und wenn einer reinkommt, dessen Mutter bald stirbt, Intensivstation, der die Frau hat gehen lassen und nicht mehr an der Liebe, dafür aber am Schnaps hängt, dann wissen das die Männer, und die Frauen wissen es auch. Und er darf den Stuhl heranziehen und erzählen. Nur den Schnaps, das weiß er, den trinkt er draußen.

Wer also Gesellschaft haben möchte, ist gerade richtig hier. Und wer lieber in seinen Kaffee schweigen möchte, genauso willkommen. So ist das im Wedding, jeder nach seiner Faßong. Man kann deshalb ganz wunderbar vor Yasemins Bäckerei sitzen und den Menschen beim Eintreffen und Vorbeiziehen zuschauen. Es sind ja tatsächlich Menschen, die aus allen, so sagt man wohl, Himmelsrichtungen in den Wedding gekommen sind. Und die sich wohl selbst in der Türkei nie begegnet wären. Die einen aus Anatolien, Hirten aus den Bergen, die anderen von der Schwarzmeerküste, die einen aus Istanbul, die anderen aus Ankara. Und wieder andere aus den Ländern, die dahinter liegen oder darunter.

Am letzten der Tische und meist ganz still sitzt ein Pakistani, der statt Tee lieber Kaffee ohne Zucker trinkt und zügig Zigaretten raucht, er hat eine Deutsche geheiratet, aber man sieht die beiden eher selten gemeinsam. Am Tisch daneben lehnt ein Palästinenser über dem Display seines Telefons, auf dem er alte Filme aus der Heimat schaut, natürlich ohne Kopfhörer. Alle anderen damit auch Publikum. Er schaut nur hoch, wenn der Ton bricht, die Internetverbindung hängt, wenn mit dem Bild auch die Erinnerungen einfrieren oder wenn die Straße in Bewegung gerät. Hin und wieder sitzt noch ein anderer am Tisch des Palästinensers, und obwohl sie sich mehr als nur eine Sprache teilen, wechseln sie kaum ein Wort. Der andere, er liest dann in einem seiner schweren Bücher oder schaut über die Kreuzung hinweg, mit schweren Augen, als wäre er gerade der Enge des Viertels oder des Leidens der Welt gewahr geworden. Der andere, sein Name ist Ahmed. Er wohnt im fünften Stock, mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter. Ahmed kommt aus Ägypten, wo seine Frau zu einer sudanesischen Minderheit gehörte. Beide sind Akademiker. Und Ägypten ist derzeit nicht der beste Ort, um Akademiker zu sein. Ahmed und seine Frau, sie haben noch mal eine ganz andere Biographie, eine, die nicht unbedingt zu den übrigen passt, hier am Block. Aber mit ihrem Namen, der ja ebenfalls aus Ägypten stammt, ist es nicht so einfach, woanders eine Wohnung zu bekommen. So haben die beiden erst sehr lange sehr viel Bewerbungen eingereicht und sich schließlich doch auf den Wedding einlassen müssen. Seit einiger Zeit nun suchen sie einen Arabischkurs für die Tochter. Einen jedoch, der nicht an die Koranschule gebunden ist. Ahmed und seine Frau glauben anders. Was, wie der Name, gleich alles viel komplizierter macht.

Ahmed fährt seine Tochter auf einem alten Damenrad durch das Viertel, und am Nachmittag quält er sich langsam den Humboldthain hinauf, rollt rechts am Park vorbei und sendet dann, über die großen weißen Satellitenschüsseln auf dem Dach der Deutschen Welle, die Nachrichten des Tages in das Land seiner Herkunft.

Ganz vorn, am ersten Tisch, sitzt Lela mit ihren Eltern. Sie ist hier geboren, 1972, aufgewachsen, eine echte Berliner Göre, sagt sie. Wie die Omma im zweiten Stock, Frau Kullack. Sie könnten sicher Vokabeln tauschen, mal pampich, mal völlig meschugge, aber Hauptsache, du machst keene Fisimatenten. Wenn Lela spricht, sitzt der alte Wedding wieder mit am Tisch, schimmert immer auch der Dialekt des Vaters durch, das Westfälische, das dem Berlinerischen im Humor und in der Härte ja sehr nahe ist. In Westdeutschland, sagt Lela, rede ich wie die Westdeutschen. Hier wie die Berliner. Und in der Türkei habe ich gleich die Kodderschnauze der Türken. So einfach ist das. Ich kann mich da anpassen. Lela also sagt Vattern und Muttern. Hat sich so festgesetzt. Einjeschleift.

Vattern und Muttern jedenfalls kommen, da kannst du die Uhr nach stellen, an jedem Morgen um neun und an jedem Nachmittag um vier mit dem Auto, einem alten Mercedes, 230 C, Champagner. Unten an den Türen schon der Rost, fährt immer noch zuverlässig, sagt Vattern. Und Muttern sagt nichts, raucht. Sie verstehen sich, deshalb schweigen sie meist, die gemeinsamen Worte über die Jahre ausgesprochen, die wirklich wichtigen Gespräche bereits geführt. Ein langes Leben hinter sich. Er geboren in Bad Oeynhausen, sie geboren in der Türkei.

Sie haben sich in den Sechzigerjahren kennen gelernt, da waren gerade die ersten Türken nach Bad Oeynhausen gekommen, am Anbruch einer irgendwie neuen Zeit, die fremden Gesichter, sie erzählten davon. Die Türken in Bad Oeynhausen, viele waren es nicht, wurden überwiegend in der örtlichen Schuhfabrik angestellt. Bald kamen dann die Italiener und die Griechen. Da waren sie, Vattern und Muttern, schon weg, schon unterwegs nach Berlin.

Und Hans, so heißt Vattern in echt, westfälischer Junge, hat dann der Liebe wegen begonnen, Türkisch zu lernen, die Worte bis heute behalten. Er und seine Frau, sie können in zwei Sprachen schweigen.

In Berlin hatten sie bald Arbeit gefunden und wollten ebenso bald heiraten. Aber das ging nicht so einfach. Um heiraten zu dürfen, mussten sie erst einmal nach Köln, drei Tage lang, zum türkischen Konsulat. Das war damals noch alles anders, sagt Hans. Mussten dort auf einen Brief warten, der aus dem Geburtsort der möglichen Braut über Ankara nach Köln geschickt wurde, darin eine Bescheinigung, dass sie nicht schon in der Türkei eine Ehe geführt, dort keine Kinder geboren hatte. Als das erledigt war, blieben sie noch ein bisschen und schauten sich den Dom an, gingen am Rhein spazieren. Da war das, sagt Vattern, noch nicht Kleinistanbul. Da war seine Frau noch die einzige Türkin. Zurück in Berlin, feierten sie dann Hochzeit, Juni 1966. Und da war dann auch klar, dass wir hier bleiben, sagt er. Und seine Frau nickt. Die einzige Türkin, 50 Jahre her. Das kann sich an dieser Ecke im Wedding außer Frau Kullack niemand mehr vorstellen.

Heute sind die Gesichter, die von einer anderen Heimat erzählen, hier Alltag, sie bestimmen den Rhythmus der Ecke. Sie erzählen ihre Geschichten. In den Schlagzeilen der Zeitungen in der Auslage, über den Köpfen der Männer, geht es in jenen Tagen meist um die Menschen, die jetzt kommen. Flüchtlinge. An der Ecke leben die Menschen, die schon da sind. Manche in der zweiten, andere sogar in der dritten Generation. Und die gerade wieder merken, dass ein deutscher Pass allein nicht ankommen bedeutet. Angela Merkel, sagen die Leute an der Bäckerei, war noch nie hier. Dafür kommt jetzt montags immer die Bärgida, der Fackelzug der Armleuchter, zieht auch an der Bäckerei vorbei. Wir sind das Volk, im Wedding ein Echo. Und draußen sitzen die Männer und immer fragt einer, das haben sie sich angewöhnt, und was sind wir? Dann lachen sie und bestellen noch einen Tee.

Dann ist es Acht. Und der Ivan kommt. Schichtbeginn. Merhaba, Ivan. Von den Männern begrüßt. Ein junger Mann, der aus Moldawien stammt, in dessen Adern aber türkisches Blut fließt. Das zumindest sagt Fikret, jedes Mal. Kann man schließlich gut sehen, die Adern. Der Ivan hat Arme wie ein Möbelpacker, er passt am Abend auf die Bäckerei auf. Der Türsteher der Mahalle.

Und oben hinter ihrem Fenster, am Ende eines langen Tages, draußen noch Schemen, drinnen schon Licht, sitzt Frau Kullack und macht sich noch mal so ihre Gedanken, Seele des Hauses. Denkt bisschen lauter, weil hinten der Fernseher rauscht. Sie hat da jetzt noch ein paar Sätze übrig. Es ist schließlich immer noch ihr Viertel, Weddinger Pflanze, die Wurzeln so weit zurück.

Wissense, sagt also Frau Kullack, es gibt in diesem Haus viele Wohnungen, bei denen Hartz IV die Miete bezahlt. Aber hier blickt trotzdem niemand von oben herab, egal aus welchem Stock er auf die Welt schaut. Weil alle dieselben Probleme haben, dieselben Nöte und Ängste. Der Hartz-IV-Satz ist doch derselbe, egal ob du Christ bist oder Muslim. Türke oder Deutscher. Dieses Gefühl, etwas Besseres zu sein als der Nachbar, das gibt es hier nicht. Im Haus, sagt sie, zählt vor allem der Mensch und so behandeln wir uns auch. Achten aufeinander, schauen genau hin. Mahalle, Frau Kullack nennt es Nachbarschaft.

Das hier, sagt sie schließlich, ist gelebtes Multikulti, ohne dass es jemand so benennen würde.

So ist das doch im Wedding, man hilft sich halt. Die Nachbarn ihr, sie den Nachbarn im ganzen Viertel. Frau Kullack, die ihr Leben lang für die BfA gearbeitet hat, bietet noch immer eine Rentenberatung an für die Menschen aus dem Wedding. Ehrenamtlich.

Oft und in letzter Zeit immer öfter sitzen die Frauen des Viertels vor ihrem Schreibtisch, vor den Anträgen, junge muslimische Frauen, aus dem Libanon, der Türkei, kennen sich nicht aus mit der Bürokratie, mit Deutschland. Einige können nicht lesen. Frau Kullack hilft ihnen dann, geht das noch mal in Ruhe durch. Hört ihnen zu. Geht ja gar nicht anders. Ihr Name, aus Masuren, klingt für die Türken vertraut. Ein Zufall. Kulak ist Türkisch, Kulak bedeutet Ohr. So ist das im Wedding. Das Ohr, Kulak, zur Straße, die Augen überall.

Hundert Fenster zum Hof, hinaus in die Welt.

Betonköpfe Inning am Ammersee

Gewachsen auf Beton steht dort, auf der Brandmauer über der Kreuzung, an der die Pankstraße auf die Badstraße trifft, Kernwedding. Darunter ein Matratzenladen, ein arabischer Imbiss, Leuchtreklamen. Über dem Schriftzug die Köpfe der Jungs, die hier gewachsen sind, auf diesem Beton, einem Boden also, der härter ist als der Boden woanders. Beton heißt ja, dass es gleich richtig eklig wird. Wenn du fällst.

Drei Brüder wurden dort an die Wand gemalt. Sie alle haben denselben Vater, sie kommen von hier. Ihre Wege haben sich vor Jahren schon getrennt. Sie alle tragen noch immer denselben Nachnamen. Boateng, schwarz auf Mauer. Und es ist nun mal so, dass man Boateng gar nicht ohne Beton schreiben kann.

Ein paar Meter nur von hier steht der Platz, auf dem die Brüder, George und Jérôme und Kevin-Prince, zwischen sechs Holzstreben, ihren Toren zur Welt, das Spiel gelernt haben. Das Talent in den Füßen, es hat zwei von ihnen zu Stars gemacht. Der Platz, Käfig sagen sie hier, ist ein Ort aus Maschendraht und jenem Beton, auf dem Blumen blühen, die keinen Rasen brauchen, schon gar keinen künstlichen. Darüber spannt sich ein grüner Himmel aus Nylonseilen, der das Sonnenlicht filtert, weshalb der Platz immer gleich nach Dschungel aussieht. Es ist ein Ort, unbarmherzig und ehrlich, der keinen Fehler verzeiht.

George, der älteste von ihnen, ist immer noch hier. Sitzt an der Ecke am Dönerladen, tauscht breite Gesten mit noch breiteren Freunden. Er ist hier an der Panke, dem Fluss, ein Weltstar. Weddinger Junge, geblieben. George hat früher mal Kampfhunde gezüchtet und ist heute tatsächlich Rapper, einer, der im Takt der Straße wippt. Nennt sich BTNG, als hätte er die restlichen Buchstaben im Kampf verloren. Es ist ein löchriger Name, brüchig. Kopf, Stein, Pflaster. Der Wedding ist eben kein Ort für Vokale. Berlin heißt hier ja auch BLN, weil Abkürzungen den schnellsten Weg hier raus versprechen und gleichzeitig vom Stolz erzählen, nicht raus zu müssen.

Im Video zu seiner ersten Single, Gewachsen auf Beton, hetzt der Mann ohne Vokale atemlos durch den Humboldthain, durch das Dickicht der Dealer, mit denen er natürlich per Du ist. Und dann, anderes Szenenbild, harter Schnitt, steht er oben auf dem Dach des Dönerladens vor seinem eigenen Graffitigesicht und presst seinen Refrain in den Weddinger Himmel, Heldengeschichten. Der Fels in der Brandung, von Wellen geschliffen. Er war wohl der talentierteste der drei Brüder, so hat es mir sein ehemaliger Trainer einmal erzählt, der ihn in der Jugend von Tennis Borussia Berlin betreuen durfte, aber da hat dann, so heißt es ja immer, etwas im Kopf gefehlt.

George Boateng hat dem deutschen Fußball jedoch zwei der besten Geschichten seiner jüngeren Vergangenheit geschenkt, weil er seine Brüder, die nur halbe sind, und noch Kinder waren, einst an die Hand genommen hat, um sie in den Dschungel zu führen. Er hat daraus Zeilen geformt. Ein Bruder, rappt er vor der Brandmauer, wird zum Vater für seine Geschwister. Kevin-Prince und Jérôme.

Ich habe einen Barbier im Wedding, an der Brunnenstraße, der ist so alt wie George Boateng, sie haben früher gemeinsam gespielt, immer im Käfig. Im Laden des Barbiers nun gibt es zwei große Themen: Bärte und Fußball. Während oben in der Ecke der Fernseher türkischen Pop in den Raum spuckt, in einer Lautstärke, als müssten die Hochglanzchansonniers gegen den deutschgrauen Alltag ansingen, werden die Spiele des Wochenendes verhandelt, Wettquoten, Fehlpässe. Einmal saß ich dort, am Tag nach einer Champions-League-Nacht, und der Barbier erzählte mir, wie er und George, die Großen also, den Kleinen die Tricks beigebracht haben, mit der Hacke hinter dem Standbein, Übersteiger. Zirkusnummern, die verhindern, dass du im Käfig, dieser Manege der Angeber, am Ende der Clown bist.

Am Abend zuvor hatten er und die anderen, George war wohl auch da, dem Kevin, dem Prinzen, dabei zugesehen, wie er mit dem AC Mailand gegen den FC Barcelona spielte. Da läuft plötzlich einer von uns, sagte der Barbier, neben Messi. Und sie spielen die Hymne und der Kommentator sagt seinen Namen: Boateng. Gänsehaut, sagte der Barbier. Ich schwöre es dir. Und dann erzählte er von diesem Tor, das ja alle gesehen hatten, aber weil so ein Barbier ein Jungsladen ist und der gute Move hier den guten Ton ersetzt, tanzte er dieses Tor in seinen Salon und die anderen nickten dazu. Schwarzbärtige Zustimmung. Ja, so war das. Anerkennung und Erinnerungsschwelgen. Wenn die Männer im Barbier, im Wedding von einem von hier erzählen, der plötzlich einer von dort ist, aus dem Fernsehen, dann schwingt ja auch immer die verpasste Chance mit, der Zweikampf mit dem Konjunktiv. Das da im Fernsehen hätten schließlich, bisschen mehr Glück, bisschen weniger Verletzung, auch sie selbst sein können, gewachsen auf Beton.

Der Kevin machte, so der Tanz des Barbiers, dieses unfassbare Ding mit der Hacke. Nahm den Ball im vollen Lauf an, um ihn sofort, ansatzlos, durch die Beine des Gegners zu spielen, was ja, egal ob Champions League oder Käfig, immer gleich die größte Demütigung ist, dann schoss er ihn hinein ins katalanische Herz und schlug sich auf seines. Die Jungs auf der Couch haben sich danach die Wiederholung angeschaut, immer wieder. Waren, das kann man so sagen, aus dem Häuschen. Gibt es auch auf Youtube, sagte einer, schau nach. Und wieder nickten sie.

Das, sagte der Barbier, hat er von uns gelernt. Tausendmal geübt, ich schwöre es dir. Und plötzlich zeigte der Prince der Welt, was der Wedding kann, und der Wedding war von Mailand, war vom Flutlicht Europas, nur noch einen Hackentrick weit entfernt. Es war ihre beste Geschichte, dann war der Tanz vorüber und es ging wieder um Bärte.

Stolz und Respekt, das sind die Einheiten, in denen im Wedding die Zuneigung gemessen wird. Vor George haben die Jungs, beim Barbier, auf der Straße Respekt, den Kevin bewundern die Jüngeren, wegen der Zauberhacke und seinen Frisuren, richtig stolz sind sie auf Jérôme. Er ist die größte Erfolgsgeschichte, einer von ihnen, der ganz in echt das Trikot der Nationalmannschaft trägt, kein nachgemachtes vom Wochenmarkt am Leopoldplatz. Da macht es auch nichts, dass er eigentlich im gutbürgerlichen Wilmersdorf aufgewachsen ist, den Fußball, den hat er ja von hier.

Und es ist nun mal so, dass die Geschichte dieser drei Brüder auch gleich von den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Aufstiegs erzählt, von den verschiedenen Chancen, die man hat, wenn das Leben auf Beton beginnt, zwischen den Häuserschluchten. Wenn die Leute dahin kommen, wo wir aufgewachsen sind, hat Kevin-Prince einmal gesagt, werden sie sehen: Entweder du wirst Gangster und Drogendealer. Oder eben Fußballspieler!

George Boateng saß irgendwann im Gefängnis, er hat sich am Leben durchaus die Zähne ausgebissen, davon handelt nun seine Musik. Er ist ein Außenseiter geblieben, einer, dem die Straße anhaftet. Kevin-Prince hingegen hat es bis in die Champions League geschafft und sein Talent doch verschleudert. Er hatte ja alles, um der Posterboy eines neuen Deutschlands zu werden. Er aber, zu viel Hitze im Kopf, wurde eher dessen Antithese.

Es gibt da diese Geschichte, dass er als Kind den Ball mit Gummistiefeln besser beherrschen konnte als andere Kinder mit den Händen, mit der Hacke hinter dem Rücken über den Kopf. Den Okocha, nennen sie das hier. Ganz easy. Ich schwöre es dir. Es gibt da dieses Tor gegen Barcelona. Unfassbare Szenen. Bleiben aber wird von Boateng das Foul, mit dem er Michael Ballacks Karriere beim DFB beendete. So richtig hat das mit ihm und Deutschland am Ende deshalb nicht geklappt. Weshalb er schließlich, immer wütend, immer missverstanden, das Trikot mit dem Adler gegen das der Heimat seines Vaters tauschte, um 2010 in Südafrika das ghanaische Team als Kapitän aufs Feld zu führen, plötzlich Anführer und Hoffnung eines Landes, das er zuvor nie besucht hatte, das ihm im Grunde fremd war. Und doch näher als eine Heimat, die ihn nicht verstehen wollte.

Kevin-Prince Boateng beherrscht fünf Sprachen, er durfte vor der UNO über Rassismus sprechen, ein Botschafter seines Sports und seiner Hautfarbe auch, seit er in Italien einen Spielabbruch organisierte, weil es von den Rängen unaufhörlich Negerschmähungen geregnet hatte. In Deutschland blieb das Stigma. Das hat er mit seinem Bruder George gemein, das Ghetto, die Straße, das wirst du nicht los. Er war dann doch zu böse für ein gutes Ende. Zu sehr Wedding, zu viel Beton.

Jérôme aber, der jüngste Bruder, der stillste wohl auch, ist im Juli 2014 Weltmeister geworden. Mit Deutschland. Die Heldengeschichte aus dem Wedding. Mehr als Weltmeister geht schließlich nicht. So ein Hackentrick ist immer nur die Schönheit des Moments, vergänglich, Weltmeister bist du für immer.

Seitdem ist Jérôme Boateng, neben Mesut Özil und Sami Khedira, das Gesicht eines anderen Deutschlands. Eines Deutschlands, das der Manager Michael Ballacks einmal als tänzelnd, schwul beschrieben und damit eine seltsame Urangst vor dem Fremden offenbart hatte. Eine Stimme aus einer anderen Zeit. Es hat ja tatsächlich gedauert, bis der gesellschaftliche Wandel, die Alltagsbilder also aus den Straßen im Berliner Wedding, in Duisburg-Marxloh oder in Böblingen auch in der Nationalmannschaft ankommen durften. Anders als etwa in Frankreich oder Holland, wo dunkelhäutige Spieler oder jene aus dem Maghreb seit Jahren schon zur Aufstellung gehören.

1998, als die Franzosen Weltmeister wurden, köpfte sie ein Junge aus Castellane, einem Vorort von Marseille, zum Sieg gegen Brasilien. Ein Junge, aufgewachsen in einem Viertel, das tatsächlich nur zwei Karrieren zulässt. Dealer oder Fußballer, die Pille entweder in der Hand oder am Fuß. Ein Junge, dessen Eltern aus Algerien stammen, Wurzeln in einem anderen Land. Zinedine Zidane. Sechzehn Jahre später im Finale gegen Argentinien, das vor allem zwei Helden kennt, den blutenden Schweinsteiger und den fliegenden Götze, war Jérôme Boateng, der Sohn eines Ghanaers, der beste Mann auf dem Platz, der Chef, der Herr der Pässe. Am Ende trug er die goldene Medaille über dem Adler auf der Brust, glänzend im Schweiß der Nacht.