Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Querverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1936, Wiener Heldenplatz. Eine Odyssee durch das 20. Jahrhundert. Der Kampf um Freiheit, die sich zwei Männer ihr ganzes gemeinsames Leben lang nicht nehmen lassen. Im Juni 1936 lernt der 17jährige Felix auf dem Wiener Heldenplatz den nur wenige Jahre älteren Kilian kennen. Aus der Liebe auf den ersten Blick wird eine Beziehung fürs Leben – gegen alle Widrigkeiten, die ihnen die scheiternde erste österreichische Republik, Nationalsozialismus und das neue Österreich nach 1945 entgegensetzen. Ihre junge Liebe vermag der Ständestaat mit dem erstarkenden Nationalsozialismus ebenso wenig zu zerstören wie die reaktionären Mitläuferfamilien, aus denen die beiden schwulen Männer stammen. Ihr Leben zu zweit ist nicht nur eine große Beziehungsgeschichte, in der sich die beiden Jungs zu ihren erwachsenen Persönlichkeiten entwickeln; es ist genauso eine packende Chronik der mühsam erkämpften Fortschritte, die Felix und Kilian mehr und mehr ermöglichen, ein freies und offenes schwules Leben zu führen. Der Innsbrucker Autor Markus Jäger erzählt so nicht nur von zwei Männer und ihrem Kampf um Freiheit, sondern zugleich eine schwule Gesellschaftsgeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Charaktere, Schauplätze und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen sind unbeabsichtigt.

© Querverlag GmbH, Berlin 2018

Erste Auflage September 2018

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

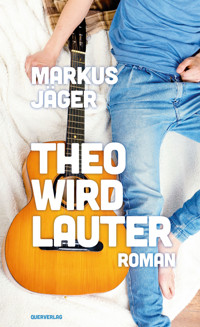

Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie aus dem Jahre 1953 des Ullstein Bilderdienstes (mirrorpix).

ISBN 978-3-89656-653-9

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:

Querverlag GmbH

Akazienstraße 25, 10823 Berlin

www.querverlag.de

Für all jene, die den

Boden der Freiheit

bereitet haben.

Kapitel 1 – Wien

„Die Fahnen schlagen über den Köpfen zusammen. ‚… bis alles in Scherben fällt‘, so wird gesungen draußen.“ (Ingeborg Bachmann, Jugend in einer Österreichischen Stadt)

Shakespeare

Prüfungsangst klingt wie der Hall eines Startschusses für ein Rennen ohne Ziel. Man läuft los, weil man laufen muss. Man müht sich ab, weil es von einem erwartet wird. Felix sog die frühlingshafte Morgenluft ein und hielt den Atem an. Beim Gedanken an die bevorstehenden Prüfungen stieß er die Luft ruckartig wieder aus.

Ich werde durchfallen! Und dann kann ich mir das Studium abschminken!

Seine Panik hatte sich bislang im Rahmen gehalten, aber nun überfiel sie ihn immer öfter und intensiver. Die Fähigkeit, sich dagegen zu wehren, war bislang eines seiner ausgeprägten Talente gewesen. Fast wie naturgegeben. Aber nun, da sich die wichtigste Woche näherte, konnte er mit den üblichen Floskeln nicht mehr viel anfangen.

Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Was soll jetzt noch schiefgehen? Welches Interesse sollten sie haben, mich jetzt durchfallen zu lassen? Fragen waren als Motivationssprüche nicht zu gebrauchen. So viel stand fest.

Felix hatte sich an diesem Morgen vorgenommen, die Hamlet-Interpretation ein weiteres Mal zu lesen. Er hatte das Original schon vor zwei Jahren, vorige Woche zum zweiten Mal gelesen, zur Sicherheit die deutsche Übersetzung und eine komplizierte Interpretation durchgearbeitet. Und war dennoch nicht überzeugt von sich selbst. Professor Rass war ein hysterischer Shakespeare-Experte und würde sich nur schwer besänftigen lassen.

Er wird mich auflaufen lassen. Wie er es im Unterricht immer getan hatte.

Felix legte den Kopf in den Nacken und betrachtete den Morgenhimmel über Wien. Er saß auf einer Parkbank, nur wenige Meter vom hoch zu Ross thronenden Erzherzog Karl entfernt, und fühlte sich alles andere als ein Held. Vor allem in den letzten Wochen hatte Felix versucht, seine Fantasie anzukurbeln, um sich in die Rolle eines Helden zu manövrieren. Professor Rass war das feindliche Heer. Er selbst saß auf einem stolzen weißen Pferd, hob das Schwert, brüllte aus voller Kehle „Für die Matura!“, galoppierte auf den Feind los und wusste, dass das Gute immer siegte. Manchmal glaubte er, das Gewicht des Schwertes in seiner Hand zu spüren, schließlich befand man sich im elisabethanischen England.

Erst nach einigen Minuten schien sich seine Nervosität zurückzuziehen. Gemächlich, sich ihrer Sache nicht sicher. In ähnlicher Geschwindigkeit, wie vereinzelte Wolken milchartig über den Wiener Himmel quollen.

Die imperiale Eleganz der Hofburg bot einen Hintergrund, vor dem man sich geborgen fühlte. Einerseits war er als Wiener solche Eindrücke gewohnt, andererseits fiel ihm immer wieder auf, dass er manchmal eine seltsame Form des Stolzes empfand, wenn er sich in der Nähe derartiger Wahrzeichen seiner Heimatstadt befand. Besonders, wenn er nervös war.

Felix liebte Wien das ganze Jahr über, aber vor allem im Frühling konnte er sich dem Klischee nicht entziehen, dass eine Großstadt sich genauso sehr dem Neuanfang verbunden fühlen konnte wie ein idyllisches Bergdorf. Beim Gedanken daran beruhigte er sich wieder und beschloss, sich endgültig auf die Intrigen am dänischen Königshof zu konzentrieren. Damit er für das Finale alle Kräfte bündeln und Professor Rass doch noch in die Flucht schlagen konnte.

In vier Tagen war der 8. Juni 1936 und er würde dem Gymnasium endlich den wohlverdienten Abschiedstritt in den Arsch geben können – wenn er sich mit Hamlet nicht verhaspelte. Während der letzten vier Jahre war Professor Rass nicht einzuschätzen gewesen, also würde das wohl am kommenden Montag nicht anders werden.

Die Welt mag sich verändern. Menschen ändern sich nicht.

Vor einigen Tagen hatte er vor der Universität gestanden und mit den Augen eines Kindes vor dem Christbaum das ehrenwerteste Bildungsgebäude Wiens bewundert. Er hatte hochgeblickt und sich gefragt, warum alle von einer Initiation sprachen, wenn es darum ging, sich an der Universität einzuschreiben. Derartiges war ihm bislang nicht in den Sinn gekommen. Für ihn war es nicht die Frage des Erwachsenwerdens, die es zu beantworten galt. Für ihn war viel wichtiger, dass er nicht mehr für die anderen lernte.

Er würde endlich für sich lernen.

Er würde sich nicht mehr nur für das Prestige guter Noten durch diverse Stoffe wühlen. Weil sich das für einen guten Maturanten gehörte. Weil es das brauchte, um ein ehrenvoller Student für das Deutsche Reich zu werden. Er würde nicht nur ein paar biografische Daten und eine Reihe langweiliger Verse auswendig lernen und die jeweiligen Lieblingsinterpretationen diverser Lehrer wie ein Gebet herunterleiern, möglichst in devotem Tonfall, um auch kundzutun, dass er sehr wohl wusste, auf welcher Stufe der Hierarchie er sich befand. Nein, er würde sich mit seinen Lieblingsdichtern auseinandersetzen, um Literatur nicht nur zu lernen, sondern auch zu leben.

Sein Vater war schon wenige Wochen zuvor für ihn am Institut für Deutsche Literatur gewesen, um sich über die Berufschancen für Absolventen zu erkundigen.

Für sinnvoll hielt er die Studienwahl seines Sohnes nicht.

Aber wenn sein Junior sich schon für Literatur erwärmen musste, dann war es wenigstens Deutsche Literatur. Vielleicht war es ja in der Tat notwendig, dass junge Leute sich auch in kulturellen Belangen für deutsche Interessen ins Gefecht warfen.

Sein Vater hatte sich noch nie einer grundlegenden Offenheit befleißigt, wenn es darum ging, seinem einzigen Sohn Verständnis entgegenzubringen. Das war schon immer so gewesen. Vielmehr hatten er und sein Vater sich in unterschiedlichen Welten aufgehalten, deren Unvereinbarkeit im Laufe der Jahre regelmäßig für Reibungsfunken einer markerschütternden Aggression sorgte.

Vor allem in den letzten drei oder vier Jahren war eins immer deutlicher hervorgetreten: Seinem Sohn war eine große Zukunft beschieden! Aus einem einzigen Grund: weil er nämlich sein Sohn war! Felix hatte immer wieder mit Schulfreunden über dieses Thema gesprochen, zumal letztlich wohl alle Väter so dachten. Auch bei seinen Kommilitonen schien sich dies vor allem in den letzten Jahren besonders häufig zu zeigen. Und trotz aller Streitereien waren er und seine Freunde immer wieder davon überzeugt gewesen, dass dies wohl in der Natur der Sache liegen musste.

Der deutschen Sache, wie es immer öfter hieß.

Es erstaunte ihn, mit welcher Selbstverständlichkeit dieser Begriff mittlerweile auch durch sein Denken rutschte. Erst durch dieses Erstaunen konnte er den Gedanken zurückziehen und in Verbindung bringen mit dem, was ihn sonst beschäftigte. Hamlet ein deutscher Held? Ein Dichter der verhassten Engländer als Maturathema? Ob Professor Rass Parteimitglied war?

Felix beruhigte sich endgültig und begann langsam seine Umgebung mit klareren Umrissen wahrzunehmen. Die Angst hatte sich wie ein Gestank verflüchtigt und der Duft des späten Frühlings setzte sich in seinem Empfinden durch. Die Morgensonne erklomm endgültig ihr Podest und Felix beschloss, nur kurz die Augen zu schließen und sein Gesicht zur Sonne zu richten, um die Strahlen als Energietank zu benutzen.

Felix saß auf seiner üblichen Bank und fragte sich, ob er womöglich Aufsehen erregte. Er hatte noch nie in völliger Stille gelernt. Es gab Phasen, da brauchte er sogar Bewegung fürs Lernen. Da hielt er seine Zettelunterlagen in der Hand und spazierte Kilometer für Kilometer durch Wien, im Rhythmus seiner Schritte lesend. Eingelullt von Großstadtgeräuschen. Auf diese Weise drang der Stoff am leichtesten in sein Bewusstsein und konnte sich dort am besten verankern. Nur alle zwei Stunden benötigte er dabei Sitzpausen, für die er sich diverse Holzbänke aussuchte. Bei diesen Streifzügen schien er die Stadt besser kennenzulernen als jeder Fiaker-Fahrer Wiens.

Erst seit der Termin für die letzte mündliche Prüfung feststand, war diese eine ganz besondere Bank zu einer Art Rückzugsstation für ihn geworden. Nahezu jeden Tag verbrachte er hier am Heldenplatz und stürmte gleich nach dem Frühstück los, um ja nicht auf Touristen zu treffen, die glaubten, sie könnten sich hier einfach so hinsetzen.

Seine Mutter war ganz hingerissen vor lauter Stolz auf und Verzückung über ihren fleißigen Sohn. Wobei sie mit ähnlicher Begeisterung vor den von ihm erbauten Sandburgen gestanden hatte, als er noch ein Kind gewesen war.

Sein Vater sah meistens nicht einmal von seiner Zeitung auf, wenn Felix sich verabschiedete. Ein mürrisches „Hm!“ war das höchste der Gefühle, wenn es darum ging, seinen Sohn für die letzten Tage vor der Matura zu motivieren.

Leistung war für seinen Vater nicht das Ziel, sondern der Weg.

In seinen Augen war es nicht nötig, dies mit weibischen Regungen zu untermauern. Das würde Felix nur verweichlichen. Solche und ähnliche Debatten hatte Felix des Öfteren mitbekommen, wenn sein Vater seine Mutter bei pädagogischen Fragen harsch zurechtwies.

Felix hatte sich schon lange jegliche Diskussionen mit seinem Vater abgewöhnt. Und wenn dieser glaubte, wie Erzherzog Karl auf dem Pferd gestikulieren zu müssen, dann war das für Felix nichts anderes, als vor einer Statue zu stehen. Vor einer reglosen Kunstfigur.

In der Tat wirkte sein Vater oft wie eine Kunstfigur auf ihn. Ein identitätsloses Objekt, das von vielen Händen gemeißelt worden war. Von der eigenen rigiden Erziehung etwa.

Felix hatte seinen Großvater nie kennengelernt, denn dieser war in den letzten Kriegswochen in den italienischen Bergen, an der Dolomitenfront, gefallen. Aber was ihm häufig aufgefallen war, war die Angst in den Augen seines Vaters. Und die Erleichterung ob der Erkenntnis, dass sein Großvater schon lange tot war.

Doch sein Vater war wohl auch durch seine Arbeit so geworden. Felix hatte sich für die Juristerei nie erwärmen können, denn mit der Frage des Rechts kam immer auch die Frage des Unrechts.

Und sehr schnell wurde Unrecht zu Recht.

Am Anfang seiner Zeit am Gymnasium hatte er ab und an versucht, seinem Vater Fragen dazu zu stellen. Aber da er nur die üblichen Antworten erhielt, die keine Antworten waren, hatte er auch das bald aufgegeben.

„Davon verstehst du nichts! Dafür bist du noch zu klein!“

Das Elternzimmer in der großen Wohnung lag direkt neben seinem eigenen Zimmer. „Der Junge wird einmal ein guter Anwalt!“ So oder ähnlich tönte sein Vater immer wieder nebenan. Während seine Mutter nur sanfte „Hm“-Antworten von sich gab, um ihre pflichtbewusste Zustimmung auszudrücken.

Und nun saß dieser Junge auf einer Parkbank am Heldenplatz und versuchte sich mit hoher Literatur auseinanderzusetzen, um sich später auch beruflich mit Literatur beschäftigen zu können. Der von seinem Vater geschmähte angehende Literaturwissenschaftler entsprach wohl auch äußerlich den Vorstellungen, die man von einem Möchtegern-Dichter hatte.

Felix wusste das. Er war weder blond noch blauäugig.

Seine immer stramm kurzgeschnittenen Haare waren haselnussbraun wie die Haare seiner Großmutter in deren Jugend und seine Augen waren ockerfarben wie die Augen seiner Mutter. Felix konnte sich nicht daran erinnern, dass er sich während seiner Kindheit je Gedanken über die Farbe seiner Haare und Augen gemacht hätte. Erst seit einigen Monaten war in seiner Klasse das Gespräch immer wieder auf das Faszinosum von Haaren und Augenfarben gekommen. Es schien keiner so richtig zu wissen, warum es plötzlich von so großer Bedeutung war, welche Farbe die eigenen Haare und die eigenen Augen hatten. Aber Sebastian, der lautstärkste Verfechter der neuen Theorie, dass echte arische Burschen an den Merkmalen „blond“ und „blauäugig“ zu erkennen seien, hatte leicht reden. Er selbst war fast 1,90 Meter groß und der Klassen-Athlet.

Felix ertappte sich in den letzten Tagen, während seiner Beschäftigung mit Shakespeare, sogar immer wieder dabei, dass er sich Hamlet ebenfalls als muskulösen blonden Schönling vorstellte. Völlig egal, was die Vorlage darüber aussagte.

Bei diesen sinnlosen Überlegungen spiele vor allem sein Vater eine Rolle. Und das Verhältnis zu ihm kostete immer mehr Mühen. Vor allem seit letztem Silvester.

1936 würde Felix achtzehn Jahre alt werden und wäre einer der Einzigen in der gesamten Verwandtschaft in diesem Alter, der sich nicht für die deutsche Sache engagierte. Es sei unnatürlich, ein solcher Einzelgänger zu sein, hatte sein Vater mit nicht geringer Drohung in der Stimme gemeint.

Es schien fast so, als ob das Argument: „Ich habe viel zu viel mit den Matura-Vorbereitungen zu tun!“ die allerletzte Waffe in diesem Konflikt wäre. Ideologische Ultima Ratio zwischen Vater und Sohn.

„Entschuldige, darf ich mir mal deine Füllfeder kurz ausleihen?“

Felix schreckte hoch.

Er hatte mit geschlossenen Augen und zurückgelehntem Kopf auf der Bank gesessen – die mittlerweile schon sehr intensive Morgensonne genießend – und hatte sich von seinem inneren Schweinehund erfolgreich von Hamlet ablenken lassen. Für einen Moment war er sich nicht mal sicher, ob er vielleicht sogar eingenickt war.

„Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bräuchte nur kurz was zum Schreiben.“

Felix öffnete die Augen, sah hoch und konnte zuerst nur Umrisse eines Kopfes direkt vor der Sonne erkennen. Konturen, die sich gegen die Sonnenstrahlen nur bedingt zu wehren vermochten. Ein direkter Blick in die Sonne war ungesund, das hatte er schon als Kind gelernt. Doch die Umrisse wurden schnell deutlich, Felix’ Aufmerksamkeit wurde schon bald in ein Gesicht gezogen, das ihn mit fragendem Lächeln ansah.

Seine erste Regung schwankte zwischen dem Gefühl, gestört zu werden, und einem erstaunlichen Drang, ebenfalls lächeln zu müssen. Nicht wissend, auf welcher Seite sie sich wohler fühlen würde. Er setzte sich auf, um nicht einen eventuell faulenzenden Eindruck zu erwecken, da er sich ja so fleißig seiner bevorstehenden Matura widmen wollte.

Dabei ließ er nicht von dem Gesicht ab und konnte nun erkennen, dass ein junger Mann vor ihm stand, der vielleicht drei oder vier Jahre älter als er selbst war. Felix überlegte krampfhaft, was der Fremde zu ihm gesagt hatte, konnte sich aber nicht mehr erinnern, obgleich er überzeugt davon war, dass er dessen Frage genau vernommen hatte.

Er sah in ein Gesicht, dessen ausgelassener Ausdruck ihn irritierte. Der Drang, sich die Züge einprägen zu wollen, lenkte ihn davon ab, sich einer Antwort auf eine Frage zu widmen, deren Inhalt er nicht mehr wusste. Der junge Mann lächelte, auch wenn Felix wohl ein wenig begriffsstutzig wirken musste.

Seine Konturen wurden nun immer schneller sichtbar. Als ob ein Olympionike kurz vor dem 100-Meter-Brustschwimmen einen besonders tiefen Atemzug gemacht hätte, untergetaucht wäre, um sich in einem weit ausholenden Schwimmzug wieder zur Oberfläche zu bewegen. Die Luftblasen seines militärisch-strammen Ausschnaufens schossen dabei eng an seinen Wangen vorbei. Die zwei tiefen Grübchen knapp oberhalb der Lippen fielen mit ähnlicher Vehemenz auf wie die blauen Augen, die so überhaupt nicht zum dunklen Teint und vor allem nicht zu den schwarzen Haaren passten.

Felix blickte höflich bestimmt und ein wenig peinlich berührt nach oben und stellte fest: Eben diese Widersprüchlichkeit war ein Faszinosum, das ihn den jungen Mann wohl etwas auffallend anstarren ließ. Dieser lächelte noch immer freundlich, ließ aber mit sich langsam nach oben ziehenden Augenbrauen andeuten, dass er nicht wusste, was an seiner Frage so schwer zu verstehen war.

Felix zwinkerte zweimal mit neurotischer Inbrunst, um möglichst glaubwürdig vorzutäuschen, dass ihn wirklich nur die Sonne geblendet hatte. Er schaffte es endlich, sich von seinem magnetischen Fokus auf dieses Gesicht loszureißen, und widmete seine Aufmerksamkeit dem Rest seines Gegenübers.

Und erinnerte sich endlich an die Frage.

„Klar“, meinte er dabei mit einer besonders lässigen Handbewegung nach rechts zu seiner Füllfeder, ohne dabei seinen Blick abzuwenden.

Die Frage, ob er sich spontan auf eine kurze Unterhaltung einlassen sollte, wurde noch immer von seiner Fixierung auf dieses Gesicht abgelenkt. Sein Gegenüber übernahm die Regie und trat mit einem Satz näher, immer noch lächelnd. Dabei griff er nach der Füllfeder und setzte sich ungefragt neben den verdutzten Maturanten.

„Danke“, meinte er sichtlich erleichtert und griff in seine Jackentasche. Seine Kleidung erinnerte ein wenig an einen Studenten, dachte Felix, der sich mittlerweile doch zu ein wenig Ironie durchringen konnte: „Nimm ruhig Platz!“ Sein Banknachbar wühlte etwas unbeholfen in einer tiefen Brusttasche seiner braunen Tweedjacke. Aber irgendwie fehlte ihm die seriöse Aura, die in den Augen von Felix einen echten Studenten ausmachte. „Voilà“, rief der junge Mann aus und zog einige Postkarten hervor.

Nein, er war ganz bestimmt kein Franzose, ging es Felix durch den Kopf, er hatte nicht den Hauch von Akzent gehört, als er vorher von ihm angesprochen wurde. Er konnte sich kein Bild machen und deshalb fühlte er sich auf seltsame Weise angezogen. „Undefinierbar“ konnte allzu oft als Synonym für „interessant“ verwendet werden.

Der Name des Studenten war Kilian.

Diese simple Tatsache streute er ein, während er mit der Füllfeder von Felix auf einer seiner Postkarten kritzelte. Weder hatte Felix ihn danach gefragt noch blickte Kilian auf noch ließ er sich beim Schreiben unterbrechen. Aber Kilian schien von vornherein klar zu sein, dass eine beiläufige Unterhaltung der Situation nicht entsprechen würde. Felix glaubte, diesen Impuls nachvollziehen zu können. Er wusste nicht, warum – und diese Tatsache reichte aus, den Impuls mit noch größerer Bedeutung zu erfüllen. Er stotterte: „Ich hei… heiße … ähm … Felix.“

Auch seine Mutter war davon überzeugt gewesen, dass das deutsche Finanzwesen von dem schändlichen jüdischen Einfluss befreit werden musste. Eine Überzeugung, die im Falle seiner Mutter zu einer recht wirren Angelegenheit wurde, zumal sie selbst keine Deutsche war – und doch gab es solche Familiengeschichten öfter, als man glaubte. Eine antisemitische Amerikanerin, die durch die Heirat mit einem Deutschen das Weltjudentum zu bekämpfen gedachte. Weshalb ihr Sohn auch gefälligst Wirtschaft zu studieren hatte.

Erst jetzt ließ Kilian von seiner Postkarte auf seinem rechten Knie ab und reichte ihm die Hand. Endlich war Felix dazu in der Lage, sich ein Gesamtbild von seinem Gegenüber zu machen. Seine bisherigen Eindrücke waren Mosaiksteinchen gewesen. Die Stimme, die Augen, die Grübchen, die hohen Wangenknochen, der Ansatz eines Dreitagebarts. Durch Kilians Hand, die geduldig auf eine Reaktion wartete, schienen alle Facetten seines Äußeren wie durch einen letzten perfekten Pinselstrich auf der Leinwand zu landen. Die zerzausten Haare, die Vertiefung seiner Grübchen, wenn er lächelte, der Händedruck, der einen Moment zu lange dauerte.

Felix ergriff Kilians Hand und sah ihn an, als ob das letzte Puzzleteil an seinen Platz gesetzt würde. Das Bild war vollständig. Ein großes Ganzes. Auch Felix ließ den Händedruck einen Augenblick zu lange dauern.

* * *

Kilian klammerte sich an seine Aktentasche, einem symbolträchtigen Geschenk seines Vaters zum absolvierten Abitur und hoffnungsvollem Ausblick auf eine große Zukunft als Geschäftsmann. Dieses Gefühl der Haltlosigkeit war Kilian so fremd, dass er sich fragte, warum er hier so dermaßen nervös herumstand. Er hatte sein eigenes Abitur schließlich schon vor drei Jahren geschafft.

Mit Schimpf und Schande gerade mal so überstanden. Und das war ihm schon damals ziemlich egal gewesen.

Wer würde sich in der nahen und fernen Zukunft dafür interessieren, mit welchen Noten er sich bei den Lehrern eingeschleimt hatte? Um nichts anderes ging es in der Schule. Nicht das Lernen war die oberste Priorität. Vielmehr ging es um Unterwerfung. Das war damals in Deutschland nicht anders gewesen, als es heute in Österreich der Fall war. Schätzungsweise überall. Pragmatismus war der beste Freund der Pädagogik. Das war zumindest immer seine Erfahrung gewesen.

Diktate, Prüfungen, Sportübungen, Disziplin und all die anderen Luftblasen seiner Schulzeit – er hatte sie brav Richtung Himmel geschickt und war ihnen wie ein bescheuerter Dackel nachgesprungen, der eine Luftblase nicht von einem Stöckchen unterscheiden konnte. Je schneller man diesen Hundetanz aufführte, umso weniger Probleme kamen auf einen zu. Die Fahrlässigkeit, mit der man durch Eigensinn versuchte zu rebellieren, war für ihn immer ein Rätsel gewesen. Er hatte schon immer eine ausgesprochene Fähigkeit zur Anpassung gehabt und diese auch so eloquent wie möglich versucht auszuleben.

Denn das ganze Leben war Theater.

Das musste er sich oft mehr schlecht als recht einreden. Aber ihm gefiel dieser Gedanke: Auf der Bühne spiele ich meine Rolle, so wie sie von mir erwartet wird, wortgetreu nach Vorlage. Und ich bin mir die ganze Zeit über vollkommen darüber im Klaren, dass ich allen nur etwas vorspiele. Und das Publikum bezahlte gern und gut. Je besser man spielte, umso mehr Applaus war das Publikum auch gewillt zu spenden.

Vor allem in der Schule hatte Kilian gelernt, dass gut gespielt auch gut gelebt war. Als er das Abitur endlich bestanden hatte, war bei ihm damals ein kleiner Hoffnungsschimmer aufgetaucht, dass die Universität vielleicht eine Verbesserung mit sich bringen würde.

Aber alles entwickelte sich so, wie es von seinem Vater von langer Hand vorgesehen war: Franz Braunhofer war ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein Mann mit den besten Kontakten in die ganze Welt, der seinem Sohn eine an Prestige reiche Ausbildung angedeihen ließ, mit der Kilian sich dann – getreu der pflichtbewusst vorgelebten Biografie seines Vaters – eine Karriere in der Partei aufbauen konnte, wie dies das Ziel jedes jungen Mannes im deutschen Reich war. Das Studium der Volkswirtschaftslehre war dem Zukunftsplan einer politischen Karriere gewidmet.

Davon ging Kilians Vater aus.

Deshalb hatte er auch dafür gesorgt, dass sein Sohn in einer Bankfiliale der Wiener Creditanstalt unterkam. Wobei die Karriere in der Bank wohl im Vordergrund stand. Denn besonders derartige Finanzhäuser konnten vom Einfluss echter deutscher Jugend nur profitieren.

Kilian hingegen vollzog auch die Kraulbewegungen in den oft stürmischen Gewässern der Hochschulwelt mit seinem üblichen Gefühl des Pragmatismus. Wenn ich schon nichts Besseres zu tun habe. Er hatte sich schon lange abgewöhnt, sich mit seinem Vater zu streiten, und war nur froh, dass er weit weg von seinem Elternhaus lebte. Kilians Übersiedlung von Berlin nach Wien war auch eine Flucht vor den politischen Spitzen seines Vaters gewesen.

Kilian ertappte sich dabei, dass er beim Gedanken an diese überraschungslose Entwicklung die Augen verdrehte. Er konnte sich den Impuls nicht verkneifen. Er schob seine Tasche mit einem für ihn ungewohnten Gefühl der Ungeduld von einer Hand in die andere, versuchte sie mit möglichst gelassener Körperhaltung unter den Arm zu klemmen.

Erst nach wenigen Augenblicken stellte er fest, dass er wohl ein überaus lächerliches Bild abgab. Er hatte die Sackgasse schon vor einer knappen halben Stunde erreicht und stand nun demotiviert herum, ging mit orientierungslosen Schritten auf und ab, wenige Meter vor, mit militärischer Strammheit an Ort und Stelle wendend dieselbe Strecke retour. Blieb wieder stehen und spürte eine Aufregung, die ihm nicht erklärbar schien. Die modrige Feuchtigkeit in der Sackgasse erinnerte ihn mit stinkender Häme daran, dass er wohl zu feige war, woanders auf Felix zu warten.

Kilian hatte schon oft versucht, solche Gedanken aus seinem Kopf zu verbannen, starrte versonnen auf eine Lache und erinnerte sich selbst daran, dass zu tief eingebrannte Verhaltensmuster – und seien es auch nur Gedankenmuster – auch beim besten Willen nicht einfach so zu entfernen waren.

Mittlerweile verspürte er nicht mehr ganz so heftig den Drang, nervös auf und ab zu marschieren. Auch der Gestank schien an Intensität zu verlieren.

Seine Erregung war eine Mischung aus Erinnerung an die grimmige Kommission bei seiner eigenen Prüfung damals und der klassischen Frage: „Was wäre, wenn?“ Denn so viel war ihm klar: Wenn aus irgendeinem Grund – die Bierbauchschmerzen eines verkaterten Professors etwa – etwas bei der Prüfung danebenginge, dann würde Felix sich das nicht verzeihen. Sie kannten sich zwar nicht lange, aber so viel konnte Kilian schon erahnen: Wenn diese Prüfung nicht so hinhaute, wie Felix sich das vorstellte, würde dieser noch Jahre später mit einem solchen Misserfolg hadern.

Kilian schaute kurz aus der Sackgasse hinaus.

Die Gegend war nicht sonderlich belebt. Außer der Bäckerei sah er noch einen kleinen Buchladen, eine Art Antiquariat. Kilian konnte sich gut vorstellen, dass Felix dort Stammkunde war. Außer einem verliebten Pärchen war niemand auf der Straße zu sehen. Und die beiden gingen eng umschlungen so schnell die Straße entlang, dass sie auch gleich wieder verschwinden würden. Es war nicht sonderlich schwierig, den Grund für ihre Eile zu erraten, stellte Kilian amüsiert fest.

Er schritt zurück in die Sackgasse und überlegte sich mit wachsender Nervosität, ob Felix vielleicht doch eine andere Sackgasse gemeint hatte. Die Bäckerei, die drei Straßen links von seiner Schule entfernt lag. Dort rechts um die Ecke und die erste Sackgasse hinunter.

Dort könnten sie feiern.

„Sofern es was zu feiern gibt“, hatte Felix am Vortag mit unglaubwürdig vorgetäuschter Selbstironie gemeint.

Kilian hatte gelacht, ihm den Arm um die Schultern gelegt und versucht, mit ebenso schmalbrüstiger Selbstironie klarzumachen, dass die Matura noch jeder geschafft hatte. Wenn er selbst dazu in der Lage gewesen war, dann würde Felix die Prüfung nicht nur hinkriegen, sondern dabei brillieren.

Kilian sah auf die Uhr und spürte seine Nervosität wieder hochkochen. Es war kurz nach siebzehn Uhr. Die Prüfung war vor genau vier Minuten zu Ende gegangen. Mittlerweile stand also schon fest, ob und wie es geklappt hatte. Und er tänzelte wieder mit nervösen Schritten in dieser vermaledeiten Sackgasse auf und ab und wusste noch nichts über das Ergebnis. Es galt, eine möglichst gelassene Art zu finden, wie er mit den verbleibenden Minuten umgehen könnte.

Er öffnete seine Tasche, um sich zu vergewissern, ob er auch alles dabeihatte. Die zwei Gläser waren erfreulicherweise nicht kaputtgegangen. Na ja, dachte er, sonst hätten sie halt aus der Flasche trinken müssen. Aber wenn, dann sollte die bestandene Matura schon mit ein wenig Kultiviertheit gefeiert werden. Die Flasche Billigsekt war auch unversehrt und würde durch den gebeutelten Transport und sein nervöses Auf- und Abmarschieren wohl ordentlich schäumen. Aber so ein Effekt würde gar nicht einmal schlecht passen, dachte Kilian.

Während er die Flasche hochhob und inspizierte, hörte er plötzlich Schritte. Zunächst entfernt, dumpf hämmernd, in einem hektischen Lauftempo. Das musste Felix sein, dachte er sofort und hätte vor lauter Aufgeregtheit die Flasche beinahe fallen lassen. Er schob sie mit zittrigen Bewegungen zurück in seine Tasche, die er vorsichtshalber auf den Boden stellte.

Dabei übersah er allerdings eine Pfütze, die aus allen möglichen Flüssigkeiten, nur nicht aus Wasser, zu bestehen schien, und stellte die Tasche mitten hinein. Was soll’s, dachte er – um dieses Problem wollte er sich später kümmern.

Die Schritte wurden lauter und Kilian hörte genauer hin, wobei er sich fragte, ob er am Klang der Schritte erkennen konnte, wie die Prüfung gelaufen war. Wütend auf den Asphalt trommelnde Füße oder welche, die mit Leichtigkeit die Straße entlangtrippeln? Er musste es geschafft haben, dachte Kilian mit wachsender Ungeduld und staunte über seine eigene Hingabe, sich in diese Prüfungsangst hineinzuversetzen.

Als Kilian seine Aktentasche ihrem Schicksal in der Pfütze überließ und sich aufrichtete, erklang nicht mehr weit entfernt das Klappern der über die abgelegene Straße hastenden Schuhe. Felix hatte ihm noch am Abend davon erzählt, dass er sich als eine Art häusliche Befriedung dazu durchgerungen hatte, seiner Mutter den Gefallen zu tun, und die neuen Schuhe anziehen würde. Er musste sich schon genug mit den psychologischen Facetten der Intrigen am dänischen Königshof auseinandersetzen, sodass er sich nicht mit den Vorwürfen seiner Mutter konfrontieren wollte, wie undankbar er doch sei. Er hatte pflichtbewusst gelächelt und sich in zu klein geschnittene Lackschuhe gezwängt.

„Ja, Mutter, sie sind toll! Damit werde ich morgen ganz bestimmt auftrumpfen!“ Felix hatte schon mehrfach mit seinem Talent zur Schauspielerei geprahlt, aber er konnte Kilian nichts vormachen. Die betonte Gelassenheit vor der Matura stand Felix wie zu klein geschnittene Schuhe.

Oder war nur er selbst derjenige, der aufgeregt war?

Felix kam keuchend um die Ecke gerannt und sein erleichtertes Gesicht verriet sofort die erfolgreich vollzogene Initiation in die Welt der Reife. Zumindest, was andere unter dieser Reife verstanden. Kilian konnte sich genauso wenig halten wie Felix. Die beiden fielen sich um den Hals.

„Ich hab es dir doch gesagt!“, flüsterte Kilian.

Felix schien seine Dankbarkeit auf Kilians gesamten Körper übertragen zu wollen. Seine Dankbarkeit, dass er ihn während dieser letzten vier Tage mit so viel Geduld ertragen hatte.

Ohne zu wissen, wie gern Kilian das getan hatte.

Oder wusste er es?

Kilian ließ von Felix lächelnd ab und versuchte, dessen Gesicht auf eine Antwort auf diese Frage zu untersuchen. Er kam nicht mehr dazu. Felix legte seine Hände mit einer überrumpelnden Sanftheit auf Kilians Wangen. Die Begeisterung, mit der Felix Kilians Gesicht an sich zog, hatte mit weit mehr als nur der Erleichterung seiner bestandenen Matura zu tun. Die Lebhaftigkeit, mit der Kilian darauf reagierte, hatte ebenso wenig mit Shakespeare zu tun. Er ließ Felix nicht nur gewähren, sondern umschlang ihn im selben Moment, um ihm den Rückweg zu versperren. Die Angst, dass dieser Moment durch einen Zweifel doch nur angedeutet würde, war so groß, dass nun auch Kilian keuchend danach gierte, woran er, wenn er ehrlich war, seit vier Tagen ständig hatte denken müssen.

* * *

„Wir sollten uns überlegen, ob es sinnvoll ist, auf eigenen Beinen zu stehen, wenn wir nur über ein paar schmale Arme verfügen!“

Felix verkniff sich ein Lachen.

Wenn sein Vater sich in politischen Diskussionen ereiferte, wurde die Metaphorik schnell zu einer körperlichen. Dann wurde plötzlich die Kaufkraft eines Landes zu den Armen eines trainierten Körpers. Muskulös und sportlich, wenn das Land den Vorstellungen seines Vaters entsprach. Schmal und schwächlich, wenn die Überzeugungen seiner Gegner Oberhand zu bekommen drohten.

Die Lächerlichkeit seines Vaters beim Fechten für einen Standpunkt war von einem bizarren Unterhaltungswert. Einerseits amüsierte man sich, andererseits war man entsetzt.

Felix löffelte mit geheucheltem Heißhunger die Gerstensuppe und versuchte zu ignorieren, dass er bei den Kochkünsten seiner Mutter grundsätzlich Begeisterung nur vorspielte und dass ihre Gerstensuppe als Gipfel kochtechnischer Unfähigkeit viel eher ein Brechmittel als eine akzeptable Vorspeise war. Er würgte die sich schleimig über seinen Rachen ausbreitende Suppe hinunter und ignorierte seine Vorstellungskraft, die die aufgeweichten Gerstenkörner als Überbleibsel aus Erbrochenem interpretierte.

Bevor er sich durch Lachen verriet, schaufelte er lieber zur Ablenkung das Gebräu in sich hinein. Seinen Vater bei politischen Erläuterungen zu unterbrechen, war ein schwerwiegendes Vergehen. Ihn dabei auch noch auszulachen, eine Todsünde.

Das heutige Abendessen war ein Akt huldvollen Schultertätschelns. Eine Formsache. Das wusste Felix. Und trotzdem war er dankbar dafür. Die Reifeprüfung war in der Tasche. Nun war er reif und konnte sich seiner Zukunft widmen.

Seiner deutschen Zukunft.

Felix tauchte den Löffel in die Suppe, hob ihn einige Zentimeter hoch und ließ alles in den Teller fließen, wiederholte den Vorgang und überlegte sich, wie er reagieren sollte, wenn sein Vater auch bei diesem Familienessen über die Verweichlichung der österreichischen Jugend jammern würde.

Bislang war noch nichts Gröberes passiert und Felix fühlte sich sicher genug.

Zwischen den unmotivierten Tanzbewegungen seines Löffels und dem immer lustloseren Schlucken der Gerstensuppe ließ er seinen Blick so unauffällig wie möglich über den Tisch schweifen. Sein Vater saß am üblichen Platz; der Vorsitz des länglichen Tisches wirkte wie ein Thron, wie sich das für das Familienoberhaupt wohl gehörte. Felix gegenüber saß seine Mutter, deren betont fröhliche Versuche, mit Leni ins Gespräch zu kommen, nur von deren leicht manischen Anfällen lautstarken Kicherns beantwortet wurden.

Die neue Freundin seines Onkels war eine burschikose Dame, die eine erstaunlich kurze Rothaarfrisur trug und eher an eine pausbäckige Tiroler Bäuerin erinnerte als an die Sekretärin eines Zeitungsverlages. Rechts von ihm saß Onkel Heinrich, der mit gewohnt sprachgewandter Provokation versuchte, dem Bruder in einem ihrer Diskussionsduelle auszureden, dass Österreich den Anschluss an das Deutsche Reich suchen sollte.

Felix wusste, wie schwer sich sein Vater mit sozialen Gepflogenheiten dieser Art tat. Vor allem, wenn es darum ging, Besuch willkommen zu heißen. Ungeliebten Besuch. Über den sich Felix umso mehr freute.

Onkel Heinrich ließ es sich nämlich nicht nehmen, seinem Lieblingsneffen zur bestandenen Reifeprüfung zu gratulieren. Zusammen mit seiner neuesten Eroberung stand er ohne Einladung vor der Tür. Aufgetaucht wie Neptun, der mit seinem Dreizack einen ordentlichen Seesturm zu veranstalten gedachte. Ein gutmütiges Dickerchen mit seiner gar zu locker-lässigen und ständig kichernden Freundin, die ihm für ein paar Monate den Alltag versüßen und ihn sein Älterwerden würde vergessen lassen.

Das Brüderpaar Anton und Heinrich Leitberger gäbe als psychologisches Forschungspaar einiges her. Davon war Felix überzeugt. Während er sich seit Jahren damit abmühte, seinen Vater als Bezugsperson nicht vollständig aus den Augen zu verlieren, schien sein Onkel Heinrich immer ein Teil seines Lebens zu sein. Egal, wie selten sie sich sahen.

Für Anton war das Erscheinen seines Bruders vor der Tür wie immer eine lebensgroße Frechheit. Wobei er ihm das natürlich nie sagen würde. Diese Abneigung beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit.

Doch Heinrich wagte es wiederholt, sie seinem Bruder ins Gesicht zu sagen. Dabei entstand immer wieder eine von Wut durchdrungene und aus diesem Grund besonders kunstvolle Satire. Dies war einer der Hauptgründe, warum Felix seinen Onkel so gernhatte.

„Heinrich, mir graut vor dir!“, war ein Zitat, das sich aus Anton Leitbergers Mund mit kaum glaubwürdiger Ironie über die Lippen quälte. Wobei der Ausspruch so angestaubt war, dass Felix dabei immer wieder überzeugt davon war, gleich husten zu müssen.

„Ich würde sagen: Wenn die Masse jammert, ist es nicht der Wille des Volkes, sondern kollektive Hysterie.“

Felix betrachtete seinen Onkel bei diesem „En garde!“-Aufruf in die Richtung seines Vaters.

Das runde Gesicht Heinrichs schien sich auf dessen gesamten Körper übertragen zu haben. Er verfügte über einen runden Mund mit rundlich angeschwollenen Lippen. Sein sauber ausgeschnittener Bart wuchs in einem sauberen Kreis um seinen Mund herum, war buschig und durch keinerlei Schwachstellen aufgelockert. Ganz wie das blondgraue Haar auf seinem kreisrunden Kopf. Auch sein Rumpf schien wie eine Kugel zu sein – nicht exzessiv fett, aber auch nicht von üblicher Statur.

Seine Finger wirkten plump und unbeweglich, aber Felix kannte diese Finger beim Schreiben der Artikel, die Onkel Heinrich immer wieder in die eine oder andere Bredouille brachten. Das rasende Tempo, wenn sie über die Stufen der Olympia-Schreibmaschine hämmerten, war von schier unglaublicher Lässigkeit.

Felix, der selbst nach der Matura über nicht mehr als ein halbseidenes Vierfinger-System verfügte und für jeden Text eine gefühlte Ewigkeit brauchte, hatte Onkel Heinrich dafür bewundert, in seinem Reporterberuf dermaßen flink ans Werk gehen zu können.

„Schnelligkeit ist auch das Wichtigste im Reporterleben! Wenn du zu langsam bist, ist von einem Moment auf den anderen alles vorbei!“

Felix hatte das Gefühl, dass Heinrich bei ihren Unterhaltungen eine gewisse Väterlichkeit auszuleben versuchte. Zumal er selbst keine Kinder hatte. Dafür genügend Frauen für genügend kurzweilige Affären.

„Was soll ich denn mit Kindern? Zu den Kundgebungen mitnehmen, von denen ich immer wieder berichte? Das arme Kind!“

„Seit wann bist du auch Psychiater?“

Felix’ Mutter erhob sich und verließ schleichend das Zimmer. Sie wusste, was nun folgen würde. Die übliche Debatte über politische Entwicklungen, bei der es nicht um Politik, sondern letztlich nur um zwei kleine Jungen ging, die um die Liebe der Mutter kämpften. Jener Mutter, die sich schon im letzten Jahrhundert von dieser Welt verabschiedet hatte.

Die Platzhirschkeilerei zweier Alphatiere, die sich im Kampf überlegen fühlten, egal wie unterlegen sie waren. Gleich würde seine Mutter mit einer solchen Nachdrücklichkeit den Hauptgang servieren, dass unweigerlich klar war, mit welcher Abfälligkeit sie dieser Diskussion begegnete. Sie würde mit einer solchen Begeisterung das Faschierte und die Kartoffeln präsentieren, dass allen am Tisch sitzenden Personen nur noch laute und verzückte „Ah!“- und „Oh!“-Rufe möglich waren.

„Seit ich erkenne, wie verrückt alle geworden sind.“

Felix wusste um die Unabsehbarkeit solcher Gespräche Bescheid.

Würde sein Vater wieder brüllend aufspringen und wutschnaubend die Wohnung verlassen? Wie damals beim Allerheiligen-Essen mit der ganzen Verwandtschaft. Er versuchte, eine Regung im Gesicht seines Vaters zu erkennen, die darauf hindeutete, in welche Richtung das Gespräch laufen würde. Das Gesicht war nicht ganz so rund wie das Gesicht des verhassten Bruders. Der Bart war fein säuberlich auf einen schmalen Schnauz ausrasiert. Wie der des geliebten Führers. Die Augen waren dunkelbraun und funkelten mit der Angriffslust eines frisch geputzten Panzers an der Front.

„Und eines ist klar: Ein Volk, das verrückt wird, landet flugs im Krieg.“

Das letzte Wort seines Onkels hallte mit Heinrichs opernhafter Bassstimme nach und sorgte für einen kollektiven erschreckten Atemzug am Tisch.

Felix konnte sich nicht daran erinnern, dass sein Vater je von Krieg gesprochen hatte, und empfand es als mühsam, seinen Löffel nicht in die Suppe fallen zu lassen. Normalerweise neigte sein Vater in Gesprächen, in denen es darum ging, seinem Bruder die Stirn zu bieten, zu atemlosen Schimpftiraden. Vor allem, wenn die Diskussion schon so weit an den Abgrund geraten war. Diesmal war nur eine verhaltene Stille Anton Leitbergers Argument.

Felix versuchte sich auszumalen, wie der Gegenschlag aussehen könnte.

Er war nicht dazu in der Lage.

Die Biertischphilosophie seines Vaters erhob sich normalerweise nicht über die naiven Beteuerungen eines besorgten Staatsbürgers, der sich in seinem gemachten Bett wälzte und davon überzeugt war, dass alle politischen Probleme des Landes bewältigt werden könnten, wenn nur endlich jemand auf ihn hören würde. Und zwar nur auf ihn. Nicht auf all die Staatsfeinde, die nicht erkennen konnten, wie sehr Österreich Deutschland brauchte.

Wie sehr Österreich Deutschland war. Felix sah mit fragendem Blick zu ihm. Nichts.

Keine Regung, die erahnen ließ, was in ihm vorging. Vielmehr ein unangemessenes süffisantes Lächeln. Ob er sich trauen würde, Heinrichs Erwähnung eines möglichen „Krieges“ zu ignorieren?

„Aber jetzt mal im Ernst: Wie willst du diesen Rumpfstaat retten?“

Anton Leitberger unterstrich seine Frage mit einem fordernden Tippen des Zeigefingers auf der Tischplatte. Dort sollte Heinrich ihm eine Antwort hinlegen. Dort sollte er ihm beweisen, dass Österreich sich selbst retten könnte. Dort, gleich neben seinem Weinglas, sollte sein vermaledeiter Bruder das Land retten. Hier und jetzt! Wenn er schon so große Worte von sich gab. Ob nun in diesem Schundblatt oder hier am Tisch.

Felix betrachtete seinen Vater, fuhr mit seinem Blick in langsamen Bewegungen dessen Profil entlang, ob er nicht doch noch irgendwo den „Krieg“ in seinem Gesicht fand. Er sah und spürte die Aggression auf den verhassten Bruder, die unterdrückte Wut – den Neid? – auf dessen ungebundenes Leben, und malte sich aus, wie die Regungen seines Vaters sich wohl äußern würden, wenn er über ihn und Kilian Bescheid wüsste.

Bei diesem Gedanken erfüllte ihn eine Erinnerung an seine Begegnung mit Kilian am Nachmittag. Er lächelte. Möglichst unauffällig. Seine Zungenspitze fuhr sanft über die Lippen seines nur wenige Millimeter geöffneten Mundes. Und schon war der Krieg wieder aus dem Zimmer entschwunden.

Seine Mutter kehrte mit einer schweren weißen Porzellanterrine zurück, in der ein wuchtiger faschierter Laib, umrundet von einem Heer knuspriger Bratkartoffeln, mit lautstarkem Protest gegen die Schlagzeilen der allgemeinen Teuerung brutzelte.

Solange wir uns ein solches Festmahl leisten können, konnte die Zeit nicht so schlimm sein, wie alle jammerten!

Der Geruch des Fleisches erfüllte den Raum. Seine Mutter genoss es, der Mittelpunkt zu sein. Leni kicherte erneut mit kindlicher Freude und Felix konnte sich nicht verkneifen, ebenso in ein begeistertes Raunen mit einzustimmen.

Er wusste, was seine Mutter brauchte.

In seinem Augenwinkel glaubte er, Onkel Heinrichs Erleichterung zu bemerken, dass die Debatte unterbrochen worden war. Nun war es unmöglich, zum Thema zurückzukehren. Sie waren mit einem leichtfüßigen Satz über den Krieg gesprungen. Wobei nicht nur Heinrich wusste, dass sein Vater niemals klein beigeben würde. Also war es besser, in den sauren Apfel faschierten Fleisches zu beißen.

„Ein feierliches Festmahl für einen durchaus feierlichen Anlass!“

Felix war erstaunt über diesen krampfhaften Versuch seines Vaters, Begeisterung zu artikulieren. Er wusste, wie schwer ihm solche Ausbrüche unmännlicher Emotionalität fielen. Wahrscheinlich war dies die Siegeslaune darüber, dass er das Gespräch mit seinem Bruder gewonnen hatte.

Auch wenn niemand einen Sieg davontrug.

Das Zimmer

Der Konjunktiv wurde ausgesperrt. Die Bedrohlichkeit dieser Möglichkeitsform schien wie ein Gossengestank durch das Fenster dringen zu wollen, klopfte mit nicht vorhandenen Fäusten an die Tür. Doch zu diesem Zimmer hatte nichts und niemand Zugang.

Nur sie beide.

Das Zimmer wurde für die Außenwelt zu einem nicht erklimmbaren Berg. Nur sie beide verfügten über genügend Ausdauer, um den Gipfel zu erreichen. Denn erst dort waren sie auch wirklich ungestört. Ihre Beharrlichkeit beim Trainieren dieser Fähigkeit hatte sich in den letzten Monaten mit einer bemerkenswerten Selbstverständlichkeit entwickelt.

Kilian kam oft aus dem Staunen nicht mehr heraus, saß versonnen grinsend in einer Ecke des Zimmers am Boden. Er lauschte dem Knacken der Schellack-Platte, während Greta Keller melancholisch von der Sonne sang, die hinter den Dächern versank. Und er musste lächeln. Da er ganz im Gegenteil zur rauchig seufzenden Greta sich die Gefühle offenbar doch noch nicht abgewöhnt hatte. Vor allem, wenn Felix nicht bei ihm war, brauchte er Musik, um seine Ungeduld bis zum nächsten Treffen zu beruhigen.

Seit er vor zwei Jahren hier eingezogen war, hatte er sich bislang nie vorstellen können, einfach mal so am Boden zu sitzen. Wozu gab es schließlich Möbel? Noch dazu derart massive und überteuerte Möbel?

Manchmal saßen sie gemeinsam am Boden. Felix lag dann rücklings auf dem knarrenden Parkett, um seinen Kopf auf Kilians Schloß zu betten, der seine Beine lässig übereinander geschlagen von sich streckte, ein wenig zur Seite gebeugt, um über der Brust seines Freundes die Zeitung auszubreiten.

Zwei große Bettpolster, an die Seite der alten Biedermeier-Couch gelehnt, gleich beim Fenster, während der Stunden der sich langsam über Wien stülpenden Abenddämmerung, boten Platz für eine immer öfter ihren Alltag strukturierende Gewohnheit, der sich Kilian nicht mehr entziehen wollte. Der Kopf von Felix, der sich manchmal beim Lesen sanft hin und her bewegte, aber manchmal auch zur Seite sank, um sich im Halbschlaf an Kilian zu kuscheln, hatte ein Gewicht, das dieser immer öfter vermisste, wenn er die Zeitung alleine zu lesen versuchte.

Kilians Zimmer befand sich im oberen Stockwerk einer Maisonette in einem in die Jahre gekommenen Gründerbau mit üppiger Stukkatur. Das Dachgeschosszimmer verfügte über eine eigene kleine durchaus luxuriöse Badekammer; das Warmwasser funktionierte nahezu immer und die Wanne bot genügend Platz für zwei. Kurz nach dem Eingang in Frau Oberdanners Wohnung führte eine knarzende Holztreppe in ein kleines Obergeschoss, in dem sich Kilians Zimmer befand.

Das war besonders hilfreich, um der Besitzerin der Wohnung nicht allzu oft in die Arme zu laufen.

Felix hatte sie erst einmal getroffen und sich mit seinen besten Manieren und höflich erhobener Stimme als Kilians „Studienkollege“ ausgegeben. Sie hatte ihm das Ohr, auf dem sie besser hörte, zugedreht und mit freundlichem Lächeln genickt, als er ihr brüllend Komplimente für die schöne Wohnung gemacht hatte. „Gut so, wenn junge Leute gemeinsam lernen“, hatte sie fröhlich gemeint und war mit schlurfenden Schritten in ihre Küche verschwunden.

Frau Oberdanner war eine behäbige Dame Anfang sechzig. Typ Annie Rosar, mit züchtig hochgestecktem Haar und etwas zu nobler Kleidung für ihren zumeist recht ereignislosen Alltag als alleinstehende Frau. Die Wohnung hatte sie von ihrem Bruder nach dessen Unfalltod übernommen und zusammen mit ihrer Witwenrente, ihrem Erbe aus der alten Heimat und der Miete für Kilians Zimmer konnte sie ein recht angenehmes Leben führen. Felix hatte das Gefühl, dass sie dem Alkohol nicht abgeneigt war, empfand sie aber als sehr sympathisch. Vor allem, weil sie so schnell wieder verschwunden war und er mit Kilian in das Zimmer hochsteigen konnte.

Kilians Vater hatte den verstorbenen Bruder gekannt. Aus den „guten alten Tagen“, war die Anmerkung seines Vaters gewesen, um den Eindruck alter Jugendfreunde zu erwecken. Irgendeine Parteigeschichte, davon war Kilian überzeugt.

Edita Oberdanner, aus reichem Budapester Bankenhaus stammend, hatte ihren Gatten im Großen Krieg verloren. Gleich im ersten Kriegsjahr. Im Sommer 1914, als sie mit ihrer Tochter schwanger gewesen war. Nach dem formlosen Schreiben, das sie mit unterkühltem Tonfall über ihre künftige Witwenschaft informierte, hatte ihre Tochter in ihrem Bauch wohl beschlossen, dass ihr eine Existenz als Halbwaise nicht genügte. Nach der Totgeburt war Edita als Haushälterin zu ihrem Bruder nach Wien gezogen, der sich zeit seines erwachsenen Lebens allzu sehr den Luxushuren Wiens zugeneigt gefühlt und nach der Diagnose der Syphilis vor eine Straßenbahn geworfen hatte.

Ein Unfall, hatte es von allen Seiten geheißen. Außer von einigen der Nachbarinnen, die es besser wussten, weil sie es immer besser wussten.

Vom schrecklichen Unfalltod des Bruders war auch Edita Oberdanner bis zum heutigen Tag überzeugt. Auf das Geschwätz der Nachbarinnen gab sie nichts. Die waren nur neidisch auf die schönste Wohnung im ganzen Haus. Wer hätte schon geahnt, dass ihre Wohnung, auf die sie so stolz war, außerdem als Liebesnest fungierte.

Mit einem seltsamen Automatismus hatte sich für Felix und Kilian in ihrem gemeinsamen Alltag herauskristallisiert, dass sie sich an der Kreuzung nur wenige Meter vom Wohnhaus entfernt trafen, in dem sich die Maisonettenwohnung von Frau Oberdanner befand.

Die Blicke der Passanten glichen jenen des Publikums in einem Theater. Dieses Theater veranstalteten sie nur zu gerne, da ihnen klar war, dass sie in wenigen Minuten wieder hinter der Bühne sein würden.

Die Kreuzung war ein ausnehmend großer Verkehrsknotenpunkt für die sonstige Abgeschiedenheit dieser Wohnanlage. Eine Straßenbahn ratterte in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen vorbei. Ohne vorherige Vereinbarung hatten sie sich angewöhnt, mit jovialem Händeschütteln wie zufällig ineinanderzulaufen. Mit der Überraschung alter Freunde, die hellauf begeistert über diesen Zufall waren, der sie zusammenführte.

Das Zurücknehmen des eigenen Empfindens, das real nachvollziehbare Hineinfühlen und Hineinspringen in eine Rolle. Mit der Gier nach einem Applaus, der sie erst dann befriedigte, wenn das Publikum sich in Luft auflöste. Wenn sie in Kilians Zimmer mit der Tür hinter sich und den Armen eng um den anderen geschlungen die Welt nach draußen sperrten.

Diese Gewissheit, dass die Welt ihnen nichts anhaben konnte, weil die Welt nicht existierte, gelang ihnen mit einigen Kniffen, die sich im Laufe der letzten Wochen – mit einer wortlosen Selbstverständlichkeit – eingeschlichen hatten.