Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

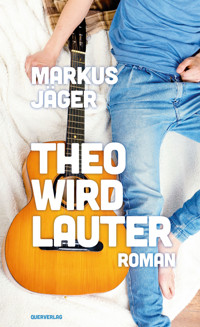

- Herausgeber: Querverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1993 wird zum wichtigsten Jahr in Theos Leben. Er ist ein ruhiger, leiser Teenager, dessen Leben sich vor dem Hintergrund seiner konservativen Familie nur mühsam gestaltet. Theo versteht, wie sehr er sich selbst schadet, wenn er die Vorurteile seiner Umgebung widerstandslos übernimmt. Erst durch die besonderen Menschen in seinem Leben und vor allem durch die Entdeckung seiner Leidenschaft für die Gitarre und für das Schreiben eigener Lieder schafft Theo es, seine Stimme zu erheben und laut und deutlich den Respekt zu verlangen, der jedem Menschen zusteht. Die Musik bietet ihm dabei endlich das Ventil, um Klarheit zu finden: über sich selbst und seine Zukunft. Durch seine Liebe zur Musik überwindet Theo immer stärker die Langeweile in der Schule, die Verbohrtheit seiner Familie, die Engstirnigkeit seiner Umwelt und schließlich führt ihn die Musik zu Etienne, einem jungen, selbstbewussten Künstler mit zerzaustem Lockenkopf und unwiderstehlichen Grübchen, der Theos Leben für immer verändern wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Querverlag GmbH, Berlin 2022

Erste Auflage März 2022

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie © mauritius images / Pixel-shot / Alamy.

ISBN 978-3-89656-681-2

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:

Querverlag GmbH

Akazienstraße 25, 10823 Berlin

www.querverlag.de

Für die Kinder in den Schnecken.

Für mein Alter Ego.

Für mich.

They feed you on the guilt

To keep you humble keep you low

Some man and myth they made up

A thousand years ago

(Melissa Etheridge, „Silent Legacy“)

1993

1. Am Staudamm, Jänner

Ich heiße Theo Lauter und mein Name hat mit meinem Leben nichts zu tun. Darum geht es wohl in dieser Geschichte. Wer nicht lauter werden kann, wird leise bleiben. Wer nichts sagt, wird nicht gehört. Ich hatte schon oft ein komisches Gefühl, wenn ich über meinen Namen nachdachte, aber ich hatte auch schon immer ein komisches Gefühl, was mein ganzes Leben betrifft. Was aber niemanden interessiert. Also versuche ich das Gefühl zu ignorieren. Mit diesem Gedanken marschiere ich durch ein Dorf, das mir fremd und doch auch vertraut ist.

So wie mein Name.

Theo Lauter.

Groß, schlank, blond.

Gut in der Schule.

Wohlerzogener Sohn.

Braver Enkel.

Der leiseste Jugendliche, den es gibt.

Ich schaue mir den Dorfweg genau an, den ich entlangstapfe, um zurück zum Haus zu gehen. Ich weiß nicht, warum, aber ich versuche mir alles zu merken. Damit man nicht immer blind durchs Leben geht, sondern auch wahrnimmt, was man sieht. Der Sand liegt nur in knappen Halbkreisen vor den Türen einzelner Bauernhöfe. Da sieht man es wieder, denk ich mir. Das ist das Einzige, was zählt: die eigene Haustür. Auf dem Weg selbst wird nicht gestreut.

Es tut gut, Frischluft zu schnappen. Auch wenn die Luft bei einem Spaziergang durch dieses Dorf vor allem mit den Dämpfen aus den Ställen gewürzt ist – die Ausscheidungen von Rindern und Schafen, vermischt mit dem Geruch von nassen Heuresten und Holz. Dieser spezielle Dampf ist es, der eine Stadt wie Innsbruck und ein Dorf wie Mieders voneinander unterscheidet. Na ja, dieser Dampf und noch einiges andere.

Die Nachmittagssonne strahlt etwas Tröstliches aus. Ich weiß natürlich, dass es sich dabei vor allem um die Wirkung von Vitamin B handelt. Oder war es Vitamin D? Oder beides? Verdammt, das haben wir im Unterricht erst vor Kurzem gelernt! Ich ärgere mich immer, wenn mir solche Sachen nicht gleich einfallen. Wenn man etwas weiß, dann muss man es auch wirklich wissen! Und nicht einfach nur glauben zu wissen!

Doch wenn man eine Erleichterung verspürt, ist es vielleicht auch nicht so wichtig, warum man sich besser fühlt. Manchmal ist man einfach froh, dass man sich besser fühlt, auch wenn man keine kluge Erkenntnis damit verbinden kann. Frei nach dem Motto: Ich bin ja so gebildet. Ich weiß nun, warum es mir besser geht!

Und obwohl ich jeden einzelnen Sonnenstrahl auf meinem Gesicht aufzufangen und außer dem Knirschen meiner Schuhe im Schnee die dörfliche Stille zu genießen versuche, kommt die ersehnte Ruhe in mir nicht zum Tragen. Hier und da höre ich eine Kuhglocke. Ein unmotiviertes Muhen. Das Gackern von Hühnern. Oder das weit entfernte Hupen eines Autos. Drüben auf der anderen Seite des Tales. Auf seinem Weg immer tiefer in das beschauliche Stubaital hinein. Auf dieser Seite Mieders und Schönberg. Dort drüben Telfes, Fulpmes, Neustift.

Eingeschworene rustikale Gemeinschaften entlang des Ufers der Ruetz. Die ja letztlich nichts anderes als ein Flüsschen ist, das in die große weite Welt hinausplätschert, um sich möglichst bald mit der Sill zu vereinen. Um kurz darauf in Innsbruck in den Inn überzugehen und irgendwann in die Donau zu fließen, damit das weltberühmte Schwarze Meer auch vom Wasser aus dem versteckten Stubaital zehren kann. Was den Dörfern an der Ruetz wenigstens zu ihrer geliebten Illusion verhilft, von irgendeiner Bedeutung zu sein. Während sich die meisten Dorfbewohner vor allen Dingen einig darüber sind, dass all diese lästigen Städter nicht zu ihnen gehören. Während ich als junger Städter in Mieders wie ein einsamer Dorftrottel diese Pfade entlangstapfe.

Ich bin hinter dem Kalvarienberg ans Dorfende marschiert und dann über die Felder unterhalb der Skipiste spaziert. Beim Skilift bin ich wieder Richtung Dorf umgekehrt. Ich war erstaunt, dass an einem so schönen Sonntagnachmittag fast keine Skifahrer auf der Piste zu sehen waren. Normalerweise sind an solchen Tagen die Hänge mit glücklichen Familien voll, die zusammen mit den Touristen den tollen Schnee genießen. Damit Tirol auch Tirol bleibt. Überhaupt sind heute sehr wenige Menschen im Dorf unterwegs. Als ob etwas in der Luft hinge, was die Menschen dazu bewegt, doch lieber zu Hause zu bleiben. Aber womöglich bilde ich mir das auch nur ein.

Seit acht Tagen bin ich nun schon hier.

Der Junge aus der Stadt. Zu Besuch bei seinen Großeltern im Dorf. Wie das siebzehnjährige Enkel halt so tun. Wenn man mich genauer fragt, warum ich das mache, fällt mir eine Antwort aber nicht so leicht, wie man erwarten würde. Wenn man nämlich etwas halt so tut, dann ist das eigentlich keine wirkliche Antwort auf die Frage nach dem Warum. Etwas halt so zu tun ist nur eine Floskel, mit der man die Stille eines Gespräches übertünchen möchte. In meiner Familie wird sehr oft etwas halt so getan. Aber darüber nachzudenken bringt nichts. Das habe ich schon früh gelernt.

Silvesterferien auf dem Land. Damit der Bub einmal rauskommt. Ein kleiner Urlaub in der heimeligen Winterwunderwelt. So oder ähnlich haben sich das wohl meine Eltern vorgestellt. Nur hatte ich noch keinen einzigen Augenblick das Gefühl, dass ich rausgekommen wäre. Ich mag das Dorfleben nicht. Ich bin halt hier. Weil das halt so ist, wenn man Verwandtschaft auf dem Land hat. Wahrscheinlich bleibe ich noch bis zum Wochenende, denn nächste Woche beginnt die Schule wieder. Es ist schon seltsam, aber ich glaube, ich freue mich auf die Schule.

Und ich vermisse Innsbruck.

Mit diesem plötzlichen Gedanken bleibe ich am Dorfbrunnen stehen und frage mich, ob hier auch Kühe getränkt werden. Eigentlich eine komische Vorstellung, die trotzdem realistisch ist. Im Sommer werden hier immer wieder Kühe durchs Dorf getrieben. Almabtrieb. Auftrieb. Umtrieb. Wie auch immer. Wenn man in der Stadt wohnt, wirkt so eine Vorstellung wie ein schlecht gemachter Heimatfilm, der in der Wirklichkeit aber doch immer wieder umgesetzt wird. Weil das halt so ist. Darin serviert dann eine Waltraut Haas im Dirndl einem nuschelnden Hans Moser ein Glas Wein, damit er auch weiterhin seine geliebte Reblaus besingen kann. Und ein fescher Luis Trenker stapft durchs Dorf auf dem Weg zur nächsten Gipfelerstürmung. Für die Ehre und das Vaterland.

Aber kein Teenager aus der Stadt.

Der sich hier wie ein Alien vorkommt.

Seit acht Tagen schon.

Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich so schlechte Laune habe. Die Silvesterfeier mit meiner Verwandtschaft letzte Woche war ganz nett. Nun ja, wenn man in Zeiten wie diesen überhaupt von nett sprechen will. Mein Großvater war natürlich schon lange vor der Pummerin im Fernsehen betrunken. Mein Onkel Walter, der mit seiner Familie im oberen Stock des Hauses wohnt, hat sich zurückgehalten. Seit Walter damit begonnen hat, regelmäßig Sport zu treiben, wirkt er wie ausgewechselt. Martha, seine junge Frau, hat mit mir Karten gespielt. Sie ist nur neun Jahre älter als ich und hat schon zwei Kinder: Michael und Andreas. Acht und sechs Jahre alt. Zwei blonde Knaben, die so aussehen, wie ich einst ausgesehen habe. Ausnahmsweise hat Martha erlaubt, dass auch ihre Söhne aufbleiben durften. Irgendwann haben wir ein Bleigießen veranstaltet, das vor allem meine beiden kleinen Cousins begeistert hat.

Sogar meine Großmutter war bis kurz nach Mitternacht bei uns geblieben.

Auch die Tage danach waren recht entspannt. Ich habe viel gelesen. Viel Zeit mit meiner Tante Rosalinde verbracht, die mit ihrer Familie am anderen Ende des Dorfes wohnt. Ihre zwei Töchter Belinda und Bernadette sind zwar ein paar Jahre jünger als ich, aber ich verstehe mich sehr gut mit ihnen. Ich mag vor allem die kleine Bernadette besonders gern. Sie scheint mir ein Mädchen zu sein, das sich durchzusetzen weiß. Sie ist vor allem lauter als ich. Lauter als Lauter. Tja, sogar elfjährige Mädchen haben das schon drauf.

Immer wieder habe ich zu viel geraucht.

Und zu viel gegrübelt. Vor allem, wenn ich im kleinen Gästezimmer meiner Großeltern, wo es gleich neben dem Flur Richtung Bad und gleich neben dem Bad Richtung Stall hinausgeht, unter einer dicken Decke gekauert habe, auf dem Bauch liegend, mit einem Block vor mir, während ich versucht habe, Notizen zu machen über ein mögliches Thema, das ich für meine Musik-Abschlussarbeit bearbeiten will. Es ist noch weit über ein Jahr hin, bis überhaupt die ersten Vorbereitungen für die Matura beginnen, aber ich bin halt ein Fan von guter Vorarbeit.

Das war ich immer schon.

Nur wer gut vorbereitet ist, kann auch leicht überzeugen.

Wenn ich jetzt schon eine Idee habe, welches Thema ich in dieser Arbeit behandeln will, dann kann ich, während alle damit beschäftigt sind, sich schweißgebadet für die schriftliche Matura in Musik vorzubereiten, ganz lässig sagen, dass ich schon weit mit meiner Fachbereichsarbeit bin. Dann habe ich weniger Stress, weil ich mir die schriftliche Matura ja erspare. Wenn ich allerdings meinem Lehrer schon jetzt ein Projekt vorschlage, zeigt er mir wahrscheinlich den Vogel. Wenn ich aber so weit bin, um ihn fragen, ob er mich betreut, kann ich ihn mit ausgiebiger Vorarbeit vielleicht doch leichter davon überzeugen.

Ich gehe wieder weiter, lasse den Dorfbrunnen hinter mir und komme noch einmal zu dem Schluss, dass ich Innsbruck tatsächlich vermisse. Vielleicht ist es ja deshalb wichtig, dass ich diese Tage in diesem Kaff verbringe, um mir in Erinnerung zu rufen, dass mein Leben in Innsbruck eigentlich ganz okay ist. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, diesen Gedanken zuzulassen. Wer kann schon von sich behaupten, dass sein Leben als Gymnasiast so toll sei?

In diesem Moment fährt ein rostbrauner Uralt-Opel mit Innsbrucker Autokennzeichen an mir vorbei. Der Wagen will offensichtlich aus dem Dorf hinaus, was ich gut verstehen kann. Die Zeit in einem Dorf zu verbringen scheint mir plötzlich eine große Verschwendung zu sein. Wer im Kleinen kauert und vom Großen träumt, wird wohl immer kauern. Ich muss ein wenig lachen. Als ob Innsbruck etwas Großes wäre. Letzten Endes ist meine Heimatstadt nichts anderes als ein Dorf. Halt mit ein paar Hochhäusern.

Aber diese Tage in Mieders waren trotzdem wichtig, denn meiner Großmutter geht es inzwischen viel schlechter.

Das tägliche Um-die-Ecke-Lugen, ob die nächste Katastrophe vielleicht schon da ist. Eine tägliche Steigerung der Schmerzen. Vor allem aber der Angst. Und dabei reden wir nicht nur von der Angst meiner Großmutter, die sie seit dem Beginn ihrer Krankheit, also seit dem Beginn ihres Sterbens, immer gut zu verstecken weiß. Vor allem geht es natürlich um meine Angst.

Ja, meine Großmutter hat Krebs.

Wie so viele andere Menschen auch. Millionen und Abermillionen Menschen haben auch Krebs und sterben ebenso qualvoll. Überall auf der Welt. Als ob uns diese Krankheit vereinen möchte. Weil wir zu dumm sind, ohne eine Krankheit zu erkennen, dass wir eigentlich alle gleich sind. An Krebs zu erkranken, ist in diesem Sinn das Allernormalste auf der Welt. Und auch während wir seit vier Jahren zuschauen, wie meine Großmutter stirbt, ist die Reaktion meiner Familie einmal mehr nur ihr geliebtes Motto: Das ist halt so.

„Servus!“

Ich schrecke hoch, weil ich nicht bemerkt habe, dass nun doch jemand an mir vorbeigeht. Ein Mann, vielleicht Ende sechzig, schlurft torkelnd die Dorfstraße herunter, die ich Richtung Haus meiner Großeltern hinaufstapfe. Er ist füllig, trägt eine braune Hose und einen ausgewaschenen grauen Wollpullover. Sein grünlicher Anorak wirkt, als hätte er ihn schon als Jugendlicher getragen. Was durchaus sein könnte, denk ich mir. Sein Gesicht wirkt aufgedunsen. Wie die meisten Gesichter seiner Generation in diesem Dorf. Er scheint betrunken zu sein. Ebenfalls wie die meisten Männer hier, kommt es mir in den Sinn, und ich kann das Bild meines Großvaters vor meinem inneren Auge nicht verdrängen.

Die Art und Weise, wie er „Servus!“ zu mir sagt, kommt mir komisch vor. Denn auch wenn er wie die meisten Männer wirkt, die ich hier kenne, ist er mir unbekannt. Ich habe mich nie daran gewöhnt, von Menschen allzu eifrig begrüßt zu werden, wenn ich keinerlei Ahnung habe, wer mich da anspricht. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass dies eine Form ländlicher Freundlichkeit sei. Vor allem beim Wandern fand ich das schon als Kind seltsam. Jemand, der mich nicht kennt, tut plötzlich so, als würde er mich kennen. Für mich hat das immer etwas leicht Psychopathisches. Wie in einem Film, in dem ein Kind von einem Fremden angesprochen und dann entführt wird.

„Servus!“

Eine Floskel, die man hier sehr oft hört. Ich denke an eine meiner letzten Lateinstunden vor den Weihnachtsferien. Da haben wir darüber diskutiert. Dass „Servus“ eigentlich nichts anderes als „Sklave“ heißt. Ein betrunkener Dorfbewohner geht an mir vorüber und will mein Sklave sein? Soll ich sein Sklave sein? Die Frage stellt sich, warum hier alle eine derart große Lust aufs Versklaven verspüren. Ich nicke kurz und raune ein schüchternes „Grüß Gott!“

Ich kann das nicht.

Per Du zu sein mit einem Fremden finde ich immer bizarr. Ich bin per Du mit Menschen, die ich mag. Zu den anderen versuche ich Distanz zu halten. Das mag ich auch an der deutschen Sprache so gern. Dass sie es einem ermöglicht, genau diese Distanz einhalten zu können. So gern ich Englisch lerne, aber in dieser Hinsicht hat Deutsch definitiv die Nase vorn. Meine beste Freundin Susii etwa ist mir viel zu wichtig, als dass ich irgendeinen besoffenen Bauern auf die gleiche Ebene wie sie stellen will.

Ich erhöhe mein Schritttempo. Das mache ich automatisch, weil mir Betrunkene immer suspekt sind. Das beste Beispiel dafür ist mein Großvater. Der ist mir ebenfalls nicht ganz geheuer. War er nie. Seit er operiert wurde, isst er noch weniger als zuvor. Ich erinnere mich, wie ich als Kind immer dachte, dass es anstrengend sein musste, mit so einem riesigen Bierbauch zu atmen. Wenn er als großer Patriarch wie ein Pate der Mafia in seinem Gartenstuhl vor dem Haus saß und an seiner Bierflasche nuckelte. Wie ein Säugling an seinem Schnuller.

Seit seiner Operation ist mein Großvater spindeldürr.

Er hat nie große Gefühle gezeigt. Nicht als Ehemann. Nicht als Vater. Am allerwenigsten als Großvater. Meine Mutter meint immer: „Wie soll er auch? Wenn er es doch nie gelernt hat?“ Meine Mutter verteidigt ihren Vater natürlich, weil er ihr Vater ist. Aber nur, weil er ihr Vater ist, heißt das nicht, dass alles, was er tut, immer zu entschuldigen sein muss. Denke ich mir zumindest. So was würde ich natürlich nie laut sagen. Dazu war ich immer schon zu brav.

Wie sollte ich auch?

Ich bin ja nur „der kleine Theo“. Der inzwischen nicht mehr klein ist. Seltsamerweise bin ich – mit Ausnahme meines Onkels Alois aus der Verwandtschaft meines Vaters – inzwischen der Größte in der Familie. Der dürre Streber aus der Stadt. So oder ähnlich sprechen meine Verwandten über mich. Das würden sie mir natürlich nicht ins Gesicht sagen. Und glauben dabei auch noch, dass sie besonders nett sind. Denn so etwas gehört sich nicht. Aber ich weiß, dass meine Familie kein sonderlich gutes Bild von mir hat. Ich bin halt da. Und ich bin gut in der Schule. Was soll ich denn außer Lernen sonst tun?

Die Vorstellung, die meine Verwandten für einen Siebzehnjährigen wie mich haben, passen nicht zu meinem Leben. In ihren Augen sollte ich den Mädchen nachlaufen. Fußballspielen. Und Bier trinken.

Ein „echter Kerl“ werden.

Ich tue nichts davon.

Den Mädchen würde ich höchstens nachjagen, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Fürs Fußballspielen hat mir immer schon die Begeisterung gefehlt. Ich habe bis heute nicht begriffen, warum ich einem Lederball nachlaufen und ihn in ein Netz treten soll. Mir ist das Netz egal, so wie auch der Ball. Und Bier habe ich zwar mal probiert. Aber es schmeckt mir nicht. Wieso soll ich wieder und wieder etwas in meinen Körper zwingen, wenn es mir nicht schmeckt?

Das macht keinen Sinn für mich.

Das tue ich, als ich von meinem Spaziergang zurückkomme. Ich denke über Bier nach. Wie lächerlich ist das? Es wirkt so, als ob das Landleben mich an sich saugen wollte. Damit es mich zu einem Mann macht wie der torkelnde Typ gerade eben. Ich bin nur noch wenige Meter entfernt, bis ich die letzte Kurve zum Haus meiner Großeltern stapfe.

Ich sehe den Rettungswagen vor dem Haus.

Ich laufe.

Die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt und man noch nicht weiß, was genau passiert ist, wird erneut zur Begegnung mit einem Gespenst. Solche Momente habe ich inzwischen schon öfter erlebt. In meinem Denken bläht sich dann die Frage auf: Was würde mir dieser Moment gleich antun? Die Frage platzt mit der Information meiner Tante Rosalinde, die mir aufgewühlt entgegenspringt und berichtet.

„Das war heut der schlimmste Tag überhaupt“, keucht sie.

Sowohl Rosalinde als auch ich sind gerade nur wenige Schritte gelaufen und schnaufen wie bei einem Marathon.

Ich staune über das Gefühl, dass meine Konzentration sich von einem Moment auf den anderen zu bündeln scheint. Ich sehe ihre schlecht gefärbten rostroten Haare und ihren grauen Haaransatz. Ich sehe ihre vom jahrelangen Kettenrauchen gelben Zähne. Mit Rosalinde rauche ich immer am meisten, wenn ich hier bin. Ich sehe die Zaunlatten, die Schneespuren der Schritte von Rosalinde klarer, genauer.

Rosalindes Spuren und jene der Sanitäter.

Meine Großmutter, die auf ihren Krücken gerade noch ein paar Schritte zu schlurfen vermochte, war unter der Dusche gestanden. Ihre Schwiegertochter Martha neben ihr am Rand der Duschkabine hatte ihr geholfen. Als sie vorsichtig herauszutreten versucht hatte, wollte sie sich an der Hand meiner Tante absichern. Diese hatte ihr die Hand offen hingehalten, um ihr eine Stütze zu sein, sodass sie nicht das Gleichgewicht verlor. Das sanfte Auflegen des Ellbogens meiner Großmutter hatte gereicht, um den gesamten Unterarmknochen und den Oberarm bis hinauf zur Schulter an zahllosen Stellen brechen zu lassen.

Der Knochenkrebs wütete seit fast vier Jahren im Körper meiner Großmutter. Und wir alle wussten, dass solche Brüche immer nur eine Frage der Zeit waren. Aber wenn der Moment kommt, auf den man sich einstellt, ist er nicht weniger grauenvoll. Nur weil man es gewusst zu haben glaubt.

Nur weil es halt so ist.

Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich jetzt dramatisch ins Haus stürme. Ich bin nicht dazu in der Lage, meiner Großmutter zu helfen. Niemand ist dazu in der Lage. Auch die Sanitäter nicht. Alles, was ich merke, ist, dass mir hier vor dem Haus kalt wird. Ich betrachte das Gesicht meiner Tante und sehe ihre bizarre Verletzlichkeit.

Rosalinde und ich hatten in den letzten ein oder zwei Jahren viele Gespräche geführt, die mir den Eindruck vermittelt hatten, dass nichts sie umhauen konnte. Sie war sprachgewandt, witzig und liebevoll. Für mich eine meiner liebsten Vertrauten in diesem Dorf. Eigentlich die einzige wirkliche Vertraute. Bei ihr hatte ich immer das Gefühl, dass sie die Einzige war, die mich in meiner Ganzheit respektierte. Die in mir mehr als nur eine Randfigur sah. Und jetzt steht sie vor mir und wirkt auf mich wie eine verstörte Hysterikerin, die nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll.

Sie murmelt: „Was soll nur werden? Was soll nur werden?“ Dabei marschiert sie nervös vor mir hin und her.

Ich erwidere nichts. Denn ich habe keine Antwort. Als ob der siebzehnjährige Enkel irgendeine Antwort auf eine solche Frage hätte. Als ob irgendwer eine Antwort darauf hätte. Zumal alle einhellig der Meinung sind, dass die Dinge halt so sind. Ich atme tief durch, halte Rosalinde an ihren Schultern und sage: „Wir müssen hinein.“

Als wir ins Haus gehen, wird meine Großmutter gerade hinausgetragen. Sie sitzt auf der Trage, nur provisorisch bedeckt von ihrem Bademantel, und hält ihren Arm wie ein Kind, dessen teuerstes Spielzeug von einem Erwachsenen zerstört wurde. Hier sitzt eine Frau, die sich zeit ihres Lebens immer an alle Gebote ihrer Religion gehalten hat. Die den Aufgaben jener Rolle, die andere ihr auferlegt hatten, immer brav nachgekommen war. Ehrerbietend und pflichtbewusst. Als Ehefrau. Als Mutter. Als Großmutter. Ein Vorbild bäuerlicher Existenz, das vor unseren Augen langsam zerfällt.

Ein Leben, das zerbröselt.

So wie ihre Knochen.

Walter versucht die Stille der Familie zu durchstoßen, die im Hausgang aufgereiht steht. „Mutter, was machst du für Sachen?“ Sie blickt beschämt zu Boden, weil so ein Aufheben um sie gemacht wird, und wimmert hilflos: „Der Herrgott wird schon wissen, was er tut.“

Diese Worte werde ich nie wieder vergessen.

Denn ein „Herrgott, der schon wusste, was er tat“, indem er das tat, ist für mich kein „einzig wahrer Gott“, sondern schlicht ein einzig wahres Arschloch.

Ich stelle mir vor, wie es wohl ist, wenn man immer darauf vorbereitet sein muss, dass einem die eigenen Knochen einfach so brechen. Ohne Verletzung, ohne Unfall, ohne Sturz. Das Verfaulen von innen heraus. Ein Prozess, gegen den absolut nichts unternommen werden kann. Ich war in diesen letzten fast vier Jahren schon einige Male im Krankenhaus, um meine Großmutter zu besuchen. Ich glaube, hier geht gerade das mittlerweile neunte Spektakel über die Bühne. Die Metastasen ihres Krebses wandern munter von einem Glied zum nächsten, um es so lange anzunagen, bis es bricht. Ich habe da manchmal das Bild von Bibern im Kopf, die ihren Staudamm bauen.

Aus den Knochen meiner Großmutter.

Ich stehe am Rand und versuche mir wieder einmal eine große Glaskugel vorzustellen, die mich umhüllt und mir das Gefühl vermittelt, dass dieser Moment „dort draußen“ passiert. Nicht hier, wo ich gerade bin. Das Glas ist dabei unterschiedlich milchig, damit ich nur die Umrisse zu erkennen vermag. Je nachdem, wie wenig ich sehen will, was ich gerade sehe. In diesem Moment schließe ich die Augen und stelle mir vor, wie die Milch des Glases über meine Augen rinnt und ich nichts mehr sehen kann.

Meine Vorstellungskraft ist aber nicht mehr sonderlich munter. Sie will eigentlich nur noch schlafen. Ich bin zu müde von all dieser Ausweglosigkeit, also blicke ich lieber um mich und schaue meinen Verwandten ins Gesicht.

Ich sehe meinen Onkel Walter, der gerade vom Laufen gekommen war und nun verschwitzt und verdattert im Hausgang steht. Sein T-Shirt ist nass, sein Gesicht glänzt, seine winterfeste Laufjacke hält er wie eine Einkaufstasche in der Hand. Neben ihm Martha, seine junge Frau, die immer wieder Richtung Treppe in den ersten Stock schaut, weil sie Angst hat, dass ihre Söhne herunterkommen, um zu sehen, was hier los ist. Mein hagerer Onkel Peter aus der Steiermark, der abgearbeitete Bauarbeiter, der mit seiner Frau Rosalinde nur zufällig zu Besuch ist. Er krault sich verdattert seinen buschigen Schnauzer und weiß ebenso wenig wie wir alle, was er jetzt sagen oder tun könnte.

Gleich neben ihm steht Rosalinde, die inzwischen fast täglich kommt, obwohl sie mit ihrem Mann am anderen Ende des Dorfes wohnt und eigentlich genug zu tun hat mit der Erziehung ihrer Töchter. Inzwischen fährt auch meine eigene Mutter immer öfter nach Mieders. Ich und meine Schwester brauchen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Ich, weil ich schon auf dem Weg zur Matura bin. Meine Schwester, weil sie inzwischen sogar eine eigene Wohnung hat.

Gott sei Dank sehe ich Klaudia nicht mehr oft.

Aber Vaters Firma und die Geschäfte müssen am Laufen gehalten werden. Meine Mutter ist heute wohl nur deshalb nicht hier, weil sie weiß, dass ich hier bin. Mittlerweile strömen mehr und mehr Familienmitglieder immer öfter zum Herzen dieser Familie. Weil ihnen Tag für Tag klarer wird, dass dieses Herz nicht mehr lange schlagen wird.

Rosalindes Gesicht scheint zu sagen, dass sie eine Zigarette rauchen will. Oder ist das nur mein Wunsch? Wenn ich ehrlich bin, dann brauche ich jetzt ganz dringend eine Zigarette, denn ich gehe nicht davon aus, dass irgendwer schon meine Eltern angerufen hat. Das werde ich dann tun dürfen. Nur eine Tatsache lenkt mich vom Wunsch nach einer Zigarette ab.

Meinen Großvater kann ich nirgendwo sehen.

***

Tirols Landeshauptstadt hatte sich im Laufe der Jahrhunderte wie eine farbenprächtige, aber auch altbackene Collage aus Häusern und Menschen entfaltet, die sich mit dem Stolz einer selbsternannten „Weltstadt“ auszubreiten versuchte, von der allerdings kaum jemand Notiz nahm. Wie ein buntscheckiges Häusermoos hatte die Stadt sich am Fuße der Nordkette ihren Platz erobert. Ihren Platz in Europa, ihren Platz in Österreich, ihren Platz in Tirol, ihren Platz in der Geschichte. Eine Stadt als Naturereignis und historisches Kunstwerk gleichermaßen. Was Innsbruck aber derart lauthals kundtut, dass es Schritt für Schritt mit überbetonter Selbstgefälligkeit seine Glaubwürdigkeit verliert.

Internationaler Sport etwa blies vor allem im zwangisten Jahrhundert alle paar Jahre das Flair einer modernen Möchtegern-Metropole durch die Stadt. Nach wenigen zumeist kostspieligen Wochen verwehte auch dieser Duft des weltstädtischen Spektakels beinah so schnell wie das Erinnern an historische Ereignisse: als Innsbruck etwa als Gauhauptstadt Übergangslager Richtung Auschwitz betrieb und sich so am industrialisierten Massenmord beteiligte. Als Innsbruck im Zuge der Reichskristallnacht zu einer der blutigsten Städte im gesamten Deutschen Reich wurde. Innsbruck liebte seine Berge, seine Hotels, seine Touristen, sein Goldenes Dachl und die Flexibilität seiner Geschichte.

Ein junges Leben in einer solchen Stadt war allenfalls ein Farbklecks. Ein Tropfen, dem keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es zählte einzig der Gesamteindruck. Theo Lauter war in diesem Gemälde ein grauer Farbtupfer. Irgendwo am Rand. Ein übersehbarer Punkt.

Das Individuum und das Kollektiv führten zwischen den Bergen Tirols eine durch und durch unglückliche Ehe. Was wohl daran lag, dass viele andere Ehen ebenfalls nicht unbedingt vom großen Glück erzählten, womit sich aber beide arrangierten. Sowohl das Individuum als auch das Kollektiv. Wichtig waren Pflichtversessenheit und Tradition. Vor allem Tradition. Egal, wie es einem dabei ging. Den Pinsel für das Kunstwerk hielt das Schicksal in der Hand.

Theos Eltern waren kurz nach seiner Geburt mit ihm auf dem Arm und mit der zweijährigen Klaudia an der Hand von Trins nach Innsbruck gezogen. Dieser Umzug von einem kleinen Dorf in die große Landeshauptstadt war in den 1970er Jahren etwas Bemerkenswertes gewesen. Quasi ein Befreiungsschlag. Beide Eltern hatten ihre bisherigen Leben in Dörfern verbracht. Beschauliche Gemeinden am Fuße grauer Berge, wo das Leben selbst sich im Zaum zu halten versuchte, weil es gläubig glaubte, kein Recht auf Leben zu haben. Wo das Glück darin bestand, sich beständig infrage zu stellen. Vor den Augen der anderen Dorfbewohner, vor den eigenen Schuldgefühlen, vor dem Dorfpfarrer, vor dem lieben Gott.

Anton Lauter, von allen immer nur Toni genannt, hatte die ersten dreißig Jahre seines Lebens im hinteren Gschnitztal verbracht, als jüngster Spross eines Bauernpatriarchen, der vornehmlich damit beschäftigt gewesen war, seine fünf Kinder gegeneinander auszuspielen und durch seine ruppige Art seine kleinen Enkelkinder zu erschrecken. Einfach nur, weil es ihm gefiel, wenn Kinder sich vor ihm fürchteten.

Theos Großvater, der alte Jodokus, war ein verbissener kleiner Mann gewesen, der ständig brüllend durch sein Bauernhaus gestapft war. Der seiner Verbitterung über sein ganzes Leben Ausdruck verliehen hatte, indem er eine Frau geheiratet hatte, die er nicht liebte. Indem er fünf Kinder gezeugt hatte, die er nicht liebte. Indem er Enkelkinder in Angst und Schrecken versetzt hatte, die er nicht liebte. 1989 war er im sechsundachtzigsten Lebensjahr endlich von seinem Leben erlöst worden. Die Berliner Mauer war gefallen, der Kalte Krieg schien zu Ende zu gehen und dem alten Jodokus ging endlich das Licht aus. Sein Enkel Theo hatte ihn noch lange in klarer und vor allen Dingen in lauter Erinnerung. Vielleicht lag hier auch die Wurzel seines Familiennamens, hatte sich der Knabe schon früh zu fragen begonnen. In den Wutanfällen seines Großvaters.

Jodokus war natürlich bis ans Ende seiner Tage verheiratet gewesen. Seine devote Ehefrau Anna hatte ihr Unglück an der Seite dieses Mannes so tief internalisiert, dass sie bei aller Erleichterung über seinen Tod auch im hohen Witwenalter nicht mehr dazu in der Lage war zu lächeln. In den Augen ihres Enkels Theo war sie vor allem für ihren silbergrauen Zopf berühmt, den sie in einem überdimensionalen Dutt auf ihrem kleinen Kopf zusammensteckte, während sie zumeist schüchtern in einer Ecke stand und mit einer Hand die andere Hand vor ihrem Bauch hielt, als ob sie jeden Moment beten wollte. Immer und überall. Auch wenn ihre Kinder samt deren Familien zu Pflichtbesuchen kamen, um ihrer bäuerlichen Herkunft die Ehre zu erweisen.

Weil sich das so gehörte.

Fast alle Kinder von Jodokus und Anna wollten mit dem Hof nichts mehr zu tun haben. Toni landete mit seiner Familie erleichtert in Innsbruck. Wie auch seine ältere Schwester Walpurga mit ihrer Familie. Bartholomäus, Walpurgas Zwillingsbruder, war schon in den 1960er Jahren nach Wien geflohen und hatte sich zeit seines Lebens darum bemüht, seine Tiroler Herkunft zu verdrängen. Nur Tonis älteste Brüder Franz und Alois hatten sich nach dem Begräbnis des alten Vaters um den Hof gestritten. Zu guter Letzt sollte der ausgemergelte Alois, der dürre Sohn ohne eigene Familie, einer, „der keine abgekriegt hat“, den Hof übernehmen. Seine Mutter, die immer eine Vorliebe für ihren „armen Alois“ hatte, behielt das Wohnrecht bis an ihr Lebensende. Der fette Franz, der mit seiner ebenso kugelrunden kleinen Frau Erna kinderlos ein Häuschen am anderen Ende des Dorfes bewohnte, sollte seit damals nie wieder ein Wort mit Alois wechseln. Mit seiner Mutter sprach er nur noch, wenn er sie zufällig im Dorf traf.

Toni, der jüngste Sprössling von Anna und Jodokus, der beim Begräbnis seines Vaters eine Rede gehalten hatte, die verlogener nicht hätte sein können, war froh gewesen, als er nach einigen Jahren Mitarbeit in einer Pension in seinem Heimatdorf die Möglichkeit hatte, in einem Hotel in Innsbruck anzufangen. Zu Beginn pendelte er zwischen seinem missliebigen Heimatdorf und der großen Landeshauptstadt. Zumal er mit seiner Freundin zusammensein wollte, die extra für ihn aus Mieders im Stubaital in das noch verstecktere Kaff Trins im Gschnitztal gezogen war.

Toni liebte seine Antonia. Toni und Toni waren von Anfang an ein glückliches Pärchen gewesen. Zumindest im Vergleich zu den meisten anderen Paaren, die sie kannten. Egal, was sein alter Vater von dieser Verbindung hielt. Jede Beziehung jedes seiner Kinder war für ihn letzten Endes niemals gut genug gewesen. Eigentlich war alles, worüber er sprach, immer willkommener Anlass zum Schimpfen gewesen. Jodokus hatte an allen Schwiegerkindern etwas auszusetzen und er hatte dies auch alle Schwiegerkinder immer spüren lassen.

Antonia war eine resche junge Frau aus dem Stubaital, die als Zimmermädchen in einer Trinser Pension angeheuert hatte, wo sie ihren Toni kennengelernt hatte, der sowohl als Koch als auch als Hausmeister arbeitete und für so gut wie alles zuständig war: Küche, Organisieren, Reparieren und vieles mehr. Antonia ließ sich vom grimmigen Vater ihres Liebsten nicht einschüchtern. Sie arbeitete tüchtig und hielt auch zu ihrem Toni, als dessen Vater bei ihrer Vorstellung zur ersten Begrüßung nichts anderes gemurrt hatte als: „Was willst du denn mit so einer?“

Antonia hatte sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und nur milde gelächelt. Ein trauriger alter Bauernschädel war für sie schon lange keine Quelle der Furcht mehr, weil sie inzwischen überzeugt davon war, dass eigentlich alle Männer dieser Generation in jedem Tiroler Dorf nichts anderes als alte Jammerlappen waren.

Das liebte Toni ganz besonders an ihr.

Antonia nahm die Dinge zumeist so gelassen wie möglich. Sie war auch eine der Ersten in ihrem ganzen Umfeld gewesen, die es gewagt hatte, ihre ohnehin schon auffallende Kurzhaarfrisur auch noch blond zu färben. Das war damals etwas ziemlich Ungehöriges gewesen.

Antonia und ihr Bruder Walter waren für ihre Mutter Maria immer schon ihr Ein und Alles gewesen. Maria stammte aus der Larl-Familie aus Fulpmes, die zwar in ärmlichen Verhältnissen lebte, aber über den großen Ruhm mehrerer Generationen von Schmieden verfügte. Eine kollektive Identität, die bis zu Hufschmieden im achtzehnten Jahrhundert zurückverfolgt werden konnte. Weshalb der Name Larl auch immer mehr in den Hintergrund trat, denn die Hausnamen der Familien im Dorf wurzelten oft in den beruflichen Hintergründen der Hausbewohner. Die Messners, die Holzers, die Müllers, die Schusters, die Schmieders und viele andere hießen offiziell fast immer anders.

Die Frauen der Familien hatten mit solchen beruflichen Erfolgen zumeist nichts zu tun. Das galt auch für Maria. Ihre Rolle als Mutter war die einzige wirkliche Erfüllung in Marias Leben gewesen. Eigentlich bis zum heutigen Tag. Denn was außer Kindern machte Sinn in einer Welt, die so war, wie sie war? Das sollte sie sich in ihrem Leben noch oft fragen.

Maria hatte als junge Frau im Krieg einen Bombenangriff auf eine Straßenbahn in Innsbruck überlebt. In der Stadt hatte sie im Krankenhaus als Hilfsschwester mitgearbeitet. Was natürlich nicht bedeutete, dass sie dafür bezahlt worden wäre. Frauen und Arbeit waren quasi eine naturgesetzmäßige Verbindung gewesen. Fürs Arbeiten Geld zu bekommen, war zumeist den Männern vorbehalten. Dann kam lange nichts. Und erst danach durften Frauen Geld verdienen. Aber nur, wenn ihr Ehegatte es ihnen auch schriftlich erlaubte.

Die Arbeit im Krankenhaus hingegen war vor allen Dingen ihre großdeutsche Pflicht gewesen.

So hatte man es ihr beigebracht.

Sowohl ihre Eltern als auch ihre Geschwister waren dieser Überzeugung gewesen. Wenn die Familie etwas vorschrieb, dann galt es, dies auch zu tun. Während der alte Jodokus im Gschnitztal sein Bauerndasein während der Herrschaft der Nazis durchaus positiv auszunutzen wusste, war die junge Maria aus dem Stubaital nur darum bemüht gewesen, nicht den Lebenswillen und ihren Glauben zu verlieren. Auch ihrem Enkelsohn Theo gegenüber hatte sie noch oft davon erzählt, wie schwer diese schlimme Zeit damals gewesen war.

Nach dem Krieg heiratete Maria den ältesten Sohn der Oberhammer-Familie, Josef, aus der dörflichen Nachbarschaft. Maria war verliebt gewesen. Josef war vor allem froh gewesen, doch noch „eine abgekriegt zu haben“. Als endlich verheiratete Frau Oberhammer hatte es Maria kaum noch erwarten können, schwanger zu werden.

Nach der vierten Fehlgeburt hintereinander hatte Josef ihr vorgeworfen, dass es ihre Schuld sei, dass sie noch immer nicht Eltern geworden waren und dass die Nachbarn schon über sie reden würden. All dies schien vergessen zu sein, als die kleine Antonia 1952 das Licht der Welt erblickte. Das fröhliche Mädchen sollte für viele Jahre der Mittelpunkt im Leben Marias werden. Zusammen mit ihrem Bruder, dem kleinen Walter, der es erst nach zwei weiteren Fehlgeburten geschafft hatte, doch noch geboren zu werden.

Josef arbeitete an der Mautstelle in Schönberg, wo der Verkehr der großen weiten Welt – vor allem natürlich aus der Landeshauptstadt – immer wieder den Weg ins bukolische Stubaital suchte. Währenddessen umsorgte Maria ihre Kinder und ihre Gäste, die seit Ende der 1950er Jahre regelmäßig ihre Sommerfrische in Mieders bei den Oberhammers genossen. Vor allem in den 1960er Jahren hatte Maria Arbeitstage von mindestens fünfzehn Stunden gehabt. Jeden Tag. Jede Woche. Jeden Monat. Jedes Jahr. Der kleinen Toni und ihrem Brüderchen Walter sollte es an nichts fehlen. Wenn man davon absah, dass ihnen der Vater fehlte, der seine Rolle pflichterfüllt herunterspulte, indem er Essen auf den Tisch brachte.

Sonst passierte nicht sonderlich viel.

So erlebte Antonia eine Kindheit und Jugend wie die meisten Kinder ihrer Generation: vor dem Hintergrund der großen nationalen Verdrängung der Geschichte. Eine Verdrängung, die dafür sorgte, dass zur fröhlichen Schlagermusik im Swing-Jazz-Rhythmus zahlloser Heimatfilme kollektiv gewippt wurde und danach die Felder bestellt und die Gäste bedient wurden, während Josef das Geld nach Hause brachte und Maria das Besitztum ihres Mannes war. Wenn sie sich ordentlich aufführte, dann ging es ihr auch gut. Nach diesem Motto waren so gut wie alle Familien errichtet worden.

Auf dem Boden der Tradition.

Weil sich das so gehörte.

Walter sollte später eine gute Tischlerausbildung in Fulpmes erhalten. Antonia durfte nach dem Besuch der Haushaltungsschule sogar arbeiten gehen. Aber nur ausnahmsweise! Bis sie einen richtigen Mann finden würde. Sie arbeitete halt als Zimmermädchen, denn zu mehr waren Töchter nicht in der Lage. Zumindest nicht der Ansicht ihrer Väter nach. Ausbildung machte schließlich nur Sinn, wenn man danach nicht von der Sorge um Kinder abgelenkt werden würde. Und diese Sorge oblag naturgemäß der Frau. Also konzentrierte man sich auf die Ausbildung der Söhne.

***

Im Pausenhof kann man dazugehören. Mit einer Kippe im Mund. Das scheint mir der einzige Reifeprozess hin zu unserer Scheißreifeprüfung zu sein.

Wer raucht, ist cool.

Wer raucht, kann dazugehören.

Egal, wie wenig er dazugehört.

Ich stehe an meiner üblichen Ecke und ziehe an meiner Zigarette, die mir als Brücke dient. Zwischen Trigonometrie, die ich immer noch nicht ganz gecheckt habe, und Latein, das ich ohne Grammatik wohl nie begreifen werde. Auch wenn ich mich halbwegs erfolgreich bemühe zu verstecken, dass ich nicht sonderlich viel Ahnung habe.

„Servus!“

Ich denke an meinen vorgestern zu Ende gegangen Silvesterurlaub im Dorf meiner Verwandten zurück, wo einen jeder mit dem Wort „Sklave“ begrüßt.

Indes muss ich einmal mehr feststellen, dass mich das Rauchen leider tatsächlich beruhigt. Vor allem, wenn ich an meine Großmutter denke. Die ihr ganzes Leben lang nie geraucht hat. Die vorgestern zum neunten Mal operiert worden war. Erneut wurden große Ersatzteile aus Metall in sie eingebaut. Als ob sie ein Auto wäre, dessen Abwrackprämie Schritt für Schritt sank.

Operation für Operation.

Mein Großvater war nicht zu Hause gewesen, als der Auftakt für dieses neue Drama begonnen hatte. Er saß in seiner Dorfkneipe und frönte seiner üblichen Strategie, mit dem Drama umzugehen. Da es ja nicht sein Drama war, sondern das Drama seiner Frau. Er trank sich wie üblich ihr Drama hinfort. So einfach war das für ihn. Andere soffen sich das Hässliche schön. Mein Großvater soff sich das Tragische erträglich. Was ihn wieder und wieder schief in der Tür zur Stube stehen ließ, um mit der überbetont konzentrierten Aussprache eines Betrunkenen laut und stolz zu lallen: „Jetzt bin ich wieder da!“ Was meine Großmutter zumeist mit einem milden Lächeln quittierte, weil sie es schon so lange gewöhnt war. Denn die Strategie meines Großvaters hat nicht erst mit dem Krebs meiner Großmutter begonnen.

Es ist erstaunlich. Ich habe noch zehn Minuten, bis meine Lateinstunde beginnt, und alles, was ich mache, ist zu rauchen und über meinen Großvater nachzudenken.

„Hallo, Schönheit!“

Susii ist von der Seite an mich herangeschlichen, steht plötzlich vor mir und begrüßt mich mit ihrem üblichen Kuss links und rechts. Meine Laune bessert sich sofort und ich muss fast lachen, als sie mich wieder mit „Schönheit“ begrüßt.

Denn ich bin keine Schönheit.

Das weiß ich. Und doch glaube ich zumindest für einen kurzen Moment, dass sie es ernst meint, wenn sie mich so begrüßt.

Eine Schönheit ist vielmehr sie selbst.

Seit einigen Wochen wieder mit schwarzen Haaren. Diesmal mit gut drapierten hellblauen Strähnen. Ihre Leidenschaft für das Haarfärben macht es immer wieder zur Überraschung, wie sie wohl aussehen würde. Die Farbe ihres Lippenstiftes passt zum Farbton ihrer Strähnen. Sie strahlt etwas Eisiges aus und tut dies auch gezielt. Niemals wirkt ihr Make-up übertrieben, aber immer eine deutliche Botschaft aussendend. Heute lautet diese Botschaft: „Ich bin die Eisprinzessin!“

Susii besteht auf dem zweiten „i“ in ihrem Namen, weil ihr Susi mit einem „i“ viel zu provinziell vorkommt. Sie ist ein Jahr älter als ich und wir sind inzwischen schon seit über sechs Jahren befreundet. Damals besuchten wir noch die Musikhauptschule im Olympischen Dorf und sie war ein schüchternes blondes Mädchen, das mit seiner ruhigen Stimme mein Vertrauen weckte. So wie wir damals über alles sprechen konnten, ist sie auch heute noch meine beste Freundin. Inzwischen ackern wir uns damit ab, doch irgendwann die Matura ablegen zu können – sie nächstes Jahr, ich übernächstes Jahr –, und wir können immer noch über alles miteinander reden.

„Ich sag es dir immer wieder: Das Rauchen steht dir nicht.“ Dabei lächelt sie und ich weiß natürlich, dass sie recht hat.

Was nichts daran ändert, dass mich die Zigarette gerade beruhigt. Die Lateinstunde, die gleich beginnen wird, ist mir dabei ziemlich egal. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich den Text über Julius Cäsar richtig übersetzt habe. Ich bin nicht so gut in Latein, wie ich gerne wäre, aber, wenn ich an meine Großmutter denke, dann sollte mich das eigentlich nicht kümmern.

„Ave Caesar! Morituri te salutant!“

Die Todgeweihten grüßen ihren Führer.

Wen grüßt wohl meine Großmutter, wenn sie zum Auto umfunktioniert wird, das mit Ersatzteilen repariert wird, damit die Abwrackprämie vielleicht doch nicht so schnell runtergeht.

Ich merke, wie ich wieder traurig werde. Wobei ich wohl nicht nur traurig bin, sondern einfach Angst habe. Angst davor, sie im Krankenhaus zu besuchen. Diese Angst behalte ich für mich. Meine Mutter meinte, dass wir erst Ende der Woche zu ihr dürfen.

„Was ist los mit dir?“

Susii erkennt meine Stimmung immer sofort. Es gibt keine Möglichkeit, ihr etwas vorzumachen. Ich fühle mich gleichermaßen ertappt und beschämt, aber auch froh und erleichtert, dass ich zumindest Susii in meinem Leben habe. Sie fährt sich wie ein Filmstar bei einer besonders dramatischen Szene durch das schwarzblaue Haar und grinst motivierend, ohne dabei zu übertreiben. Sie weiß, dass mich das Sterben meiner Großmutter beschäftigt. Was wohl das Normalste der Welt ist. Aber sie weiß nicht, dass mich auch etwas anderes beschäftigt, worüber ich nie mit ihr gesprochen habe. Worüber ich noch nie gesprochen habe.

Worüber ich nicht einmal nachdenken will.

Ich versuche mich ebenfalls als Filmstar, werfe den Stummel auf den Boden und trete in bester John-Wayne-Manier die Zigarette aus. Ich lüge meine beste Freundin ungern an, aber ich kann jetzt nicht mit ihr darüber sprechen. Nicht nur wegen der Lateinstunde, die gleich beginnt und zu der ich zu spät komme, wenn ich mich nicht beeile.

Susii besucht eine Parallelklasse im naturwissenschaftlichen Zweig unserer Schule und wird nach vier Jahren ihre Matura bestanden haben. Ich nach fünf. Wenn wir Glück haben. Ich weiß, dass Susii am Dienstag nach der großen Pause eine Freistunde hat, da sie von ihren coolen Eltern von Religion befreit wurde. Es ist also wohl kein Wunder, dass sie hier so tut, als hätten wir alle Zeit der Welt. Das ist überhaupt ein Eindruck, den ich sehr oft bekomme, wenn ich mit Susii zusammen bin. Man kriegt dann das Gefühl, dass man alle Zeit der Welt hat. Ein beruhigendes Gefühl, das ich gerade jetzt gut gebrauchen kann beziehungsweise könnte. Zumal ich mich schön langsam auf den Weg zurück in die Klasse machen sollte.

„Alles in Ordnung“, seufze ich so gelassen wie möglich. Das wird mir Susii zwar nicht glauben, aber für diesen Moment wird es ihr genügen müssen. Denn wenn ich jetzt davon beginne, von Knochen zu erzählen, die einfach so in tausend Stücke bersten, dann würde ich wohl in Tränen ausbrechen. Und Tränen sind nichts für den Pausenhof. Also atme ich tief durch und versuche mit einem schlechten Witz die Stimmung zu heben.

„Mir wird nur beim Anblick deiner blauen Haare gerade kalt.“

Sie kneift mich in den Oberarm und lacht. „Sagt mein Oberblondie.“

Ich kneife nicht zurück, sondern schaue mit überbetonter Konzentration in die Luft. Ich will nicht, dass Susii sieht, wie ich am liebsten losheulen würde. Ich denke wieder an die Biber, die mit den Knochen meiner Großmutter einen Staudamm bauen. Irgendwie wirkt in meinem Leben momentan alles wie gestaut. So aufgestaut, dass ich nicht mal mit meiner besten Freundin darüber sprechen kann.

„Mr. Oberblondie für dich“, raune ich grinsend zurück, um mich von meinen Gedanken abzulenken.

Sie lächelt mit einem wissenden Ausdruck im Gesicht. Bevor sie doch nachhakt, wechsle ich das Thema.

„Unsere Übungsstunden vor den Ferien haben, glaub ich, gutgetan. Der Text über Cäsar war zwar lang, aber irgendwie ging mir die Übersetzung danach leichter von der Hand.“

Susiis Talent für Latein hat mir tatsächlich schon einige Male geholfen. Wenn du beim Grammatiklernen nur einmal nicht mitkommst, plagt dich das über viele Monate. Diese Erfahrung habe ich mit Latein schon öfter gemacht. Aber wenn die beste Freundin gut in Latein ist, dann lässt sich jede Lücke schließen. So wie Susii froh ist, dass ich ihre Aufsätze in Deutsch immer korrigiere und ihr bei den Hausübungen in Englisch erfolgreich zur Seite stehen kann.